第5节 科学探究 提高练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第5节 科学探究 提高练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 190.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-26 21:35:06 | ||

图片预览

文档简介

七上科学第一章第五节科学探究提高练习

一、单选题

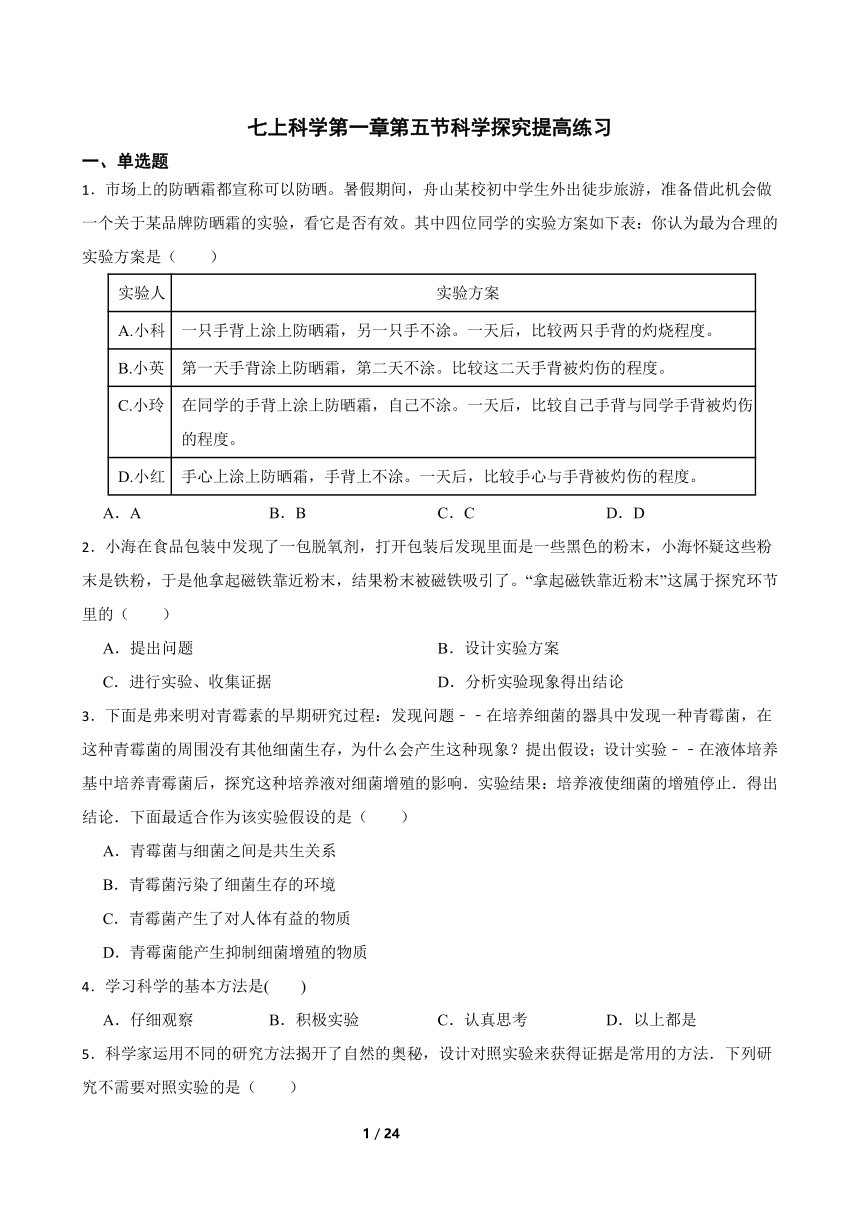

1.市场上的防晒霜都宣称可以防晒。暑假期间,舟山某校初中学生外出徒步旅游,准备借此机会做一个关于某品牌防晒霜的实验,看它是否有效。其中四位同学的实验方案如下表:你认为最为合理的实验方案是( )

实验人 实验方案

A.小科 一只手背上涂上防晒霜,另一只手不涂。一天后,比较两只手背的灼烧程度。

B.小英 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。比较这二天手背被灼伤的程度。

C.小玲 在同学的手背上涂上防晒霜,自己不涂。一天后,比较自己手背与同学手背被灼伤的程度。

D.小红 手心上涂上防晒霜,手背上不涂。一天后,比较手心与手背被灼伤的程度。

A.A B.B C.C D.D

2.小海在食品包装中发现了一包脱氧剂,打开包装后发现里面是一些黑色的粉末,小海怀疑这些粉末是铁粉,于是他拿起磁铁靠近粉末,结果粉末被磁铁吸引了。“拿起磁铁靠近粉末”这属于探究环节里的( )

A.提出问题 B.设计实验方案

C.进行实验、收集证据 D.分析实验现象得出结论

3.下面是弗来明对青霉素的早期研究过程:发现问题﹣﹣在培养细菌的器具中发现一种青霉菌,在这种青霉菌的周围没有其他细菌生存,为什么会产生这种现象?提出假设;设计实验﹣﹣在液体培养基中培养青霉菌后,探究这种培养液对细菌增殖的影响.实验结果:培养液使细菌的增殖停止.得出结论.下面最适合作为该实验假设的是( )

A.青霉菌与细菌之间是共生关系

B.青霉菌污染了细菌生存的环境

C.青霉菌产生了对人体有益的物质

D.青霉菌能产生抑制细菌增殖的物质

4.学习科学的基本方法是( )

A.仔细观察 B.积极实验 C.认真思考 D.以上都是

5.科学家运用不同的研究方法揭开了自然的奥秘,设计对照实验来获得证据是常用的方法.下列研究不需要对照实验的是( )

A.孟德尔的豌豆杂交实验

B.探究制作酸奶需要的条件

C.巴斯德的鹅颈瓶实验

D.探究光照对黄粉虫幼虫生活的影响

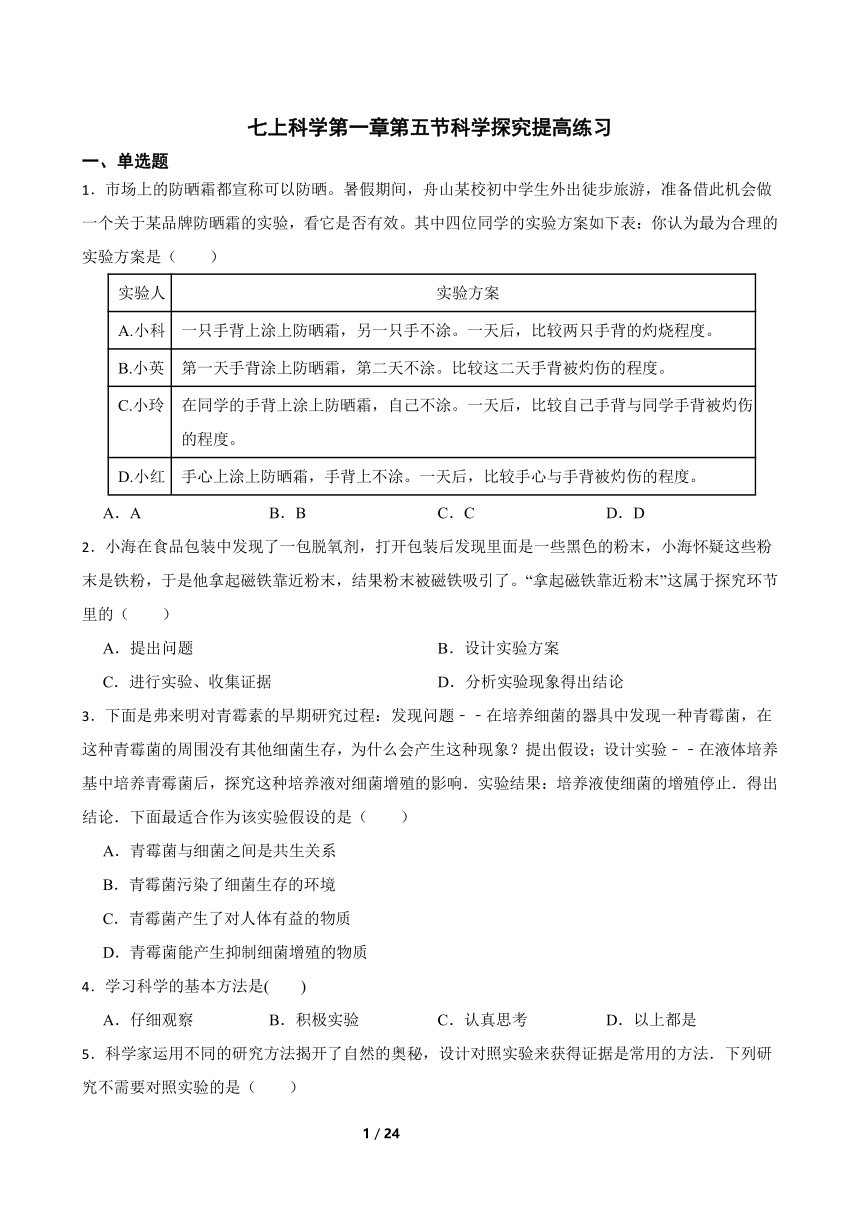

6.研究植物的向性时,小金设计了如图实验:在一个广口瓶里放一些湿棉花,将浸泡过的蚕豆种子摆放在瓶壁和湿棉花之间。将玻璃瓶放在温暖的地方,并保持湿润,放置几天,待种子长出芽和根后,将玻璃瓶横着放置1-2天。观察种子芽和根的生长变化情况。下列关于该实验的分析正确的是( )

A.本实验的目的是研究蚕豆种子的向光性

B.用浸泡过的蚕豆种子做实验,有利于蚕豆种子的萌发

C.该实验主要通过比较芽与根生长的长度得出结论

D.该实验证明了生长素能促进芽与根的生长

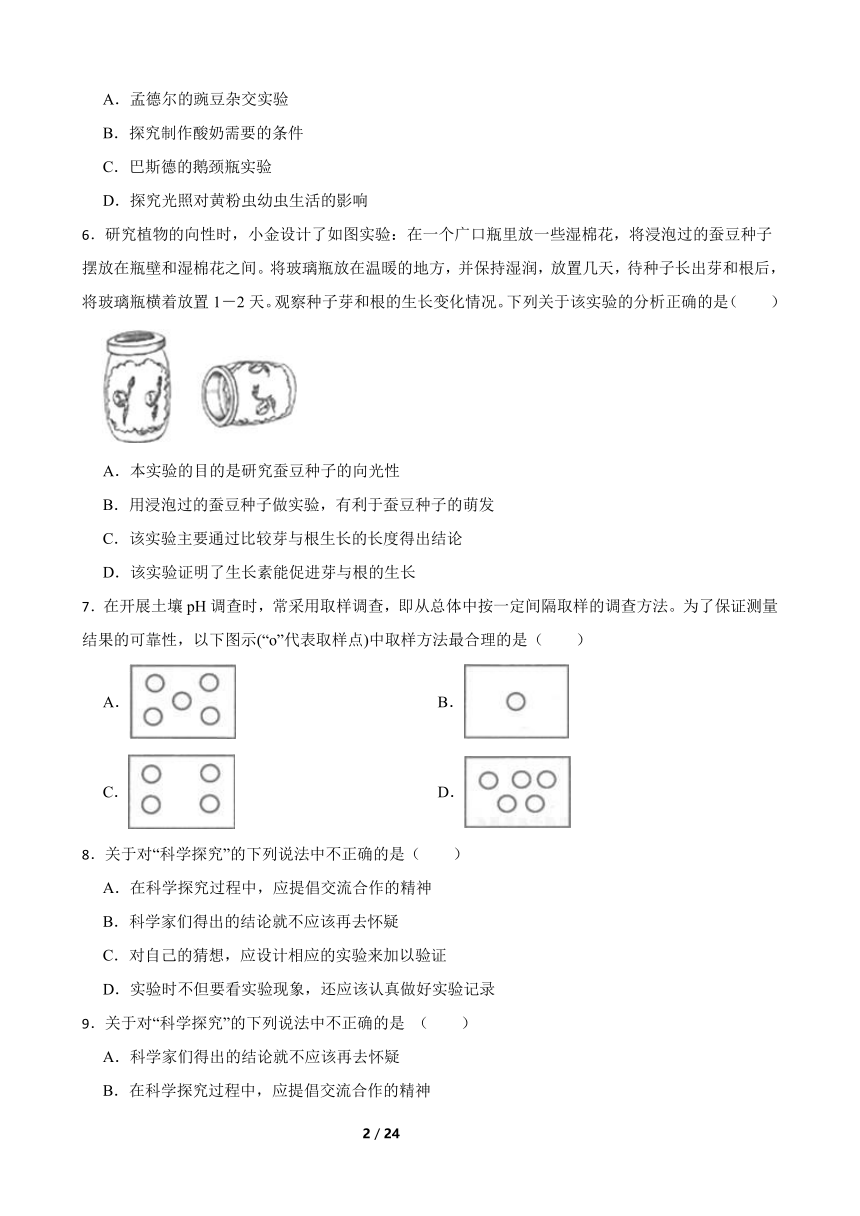

7.在开展土壤pH调查时,常采用取样调查,即从总体中按一定间隔取样的调查方法。为了保证测量结果的可靠性,以下图示(“o”代表取样点)中取样方法最合理的是( )

A. B.

C. D.

8.关于对“科学探究”的下列说法中不正确的是( )

A.在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神

B.科学家们得出的结论就不应该再去怀疑

C.对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证

D.实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录

9.关于对“科学探究”的下列说法中不正确的是 ( )

A.科学家们得出的结论就不应该再去怀疑

B.在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神

C.对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证

D.实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录

10.科学探究的过程一般的程序有六个步骤,下列关于六个步骤的顺序的说法中,正确的是( )

A.提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估

B.猜想与假设、提出问题、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估

C.评估、提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证

D.猜想与假设、评估、提出问题、制定计划与设计实验、分析与论证、进行实验与收集证据

11.为了探究运动与静止的鸡蛋撤击时谁更容易破,小明让鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的另一只相同的鸡蛋,实验结果是,第一次两只蛋都破,第二次甲蛋完好乙蛋破,第三次两蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关的“结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破"的结论

C.在B处释放再重复做几次实验

D.分别在A,B,C处释放再重复做几次实验

12.长时间玩手机会影响视力,学校每学期都会对学生进行视力检查,以评估学校学生视力变化情况。“视力检查”这一过程相当于科学探究环节中的( )

A.提出问题 B.建立假设

C.设计实验方案 D.收集事实与证据

13.小明做了如下实验来研究环境因素对马铃薯生长发育的影响,下列说法不合理的是( )

编号 环境条件

1 室温(20℃),光照充足,适量浇水

2 室温(20℃),黑暗中,适量浇水

3 低温(0℃),光照充足,适量浇水

4 低温(0℃),黑暗中,适量浇水

5 室温(20℃),光照充足,不浇水

A.比较1号和3号可研究温度对马铃薯生长发育的影响

B.比较1号和2号可研究光照对马铃薯生长发育的影响

C.比较1号和5号可研究水分对马铃薯生长发育的影响

D.比较2号和5号可研究光照和水分对马铃薯生长发育的影响

14.以下是有利于幼小蝌蚪和甲状腺激素探究甲状腺激素作用的实验设计,不合理的是( )

A.实验组饵料中添加甲状腺激素,对照组不作任何处理

B.实验组与对照组应饲喂等量的同种饵料,放在相同的环境中饲养

C.实验组与对照组的饲养环境应适合蝌蚪的生长和发育

D.实验组和对照组的蝌蚪数量应相同,但大小和发育程度可不予以考虑

15.用金属框可以拉出一个肥皂泡。小明认为肥皂泡的形成和形状变化可能与金属框的形状有关。于是他做了几个不同形状的金属框,逐一进行实验。仔细观察肥皂泡的形成过程和形状的变化情况。就“小明认为肥皂泡的形成和形状变化可能与金属框的形状有关”这一环节而言,它属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.作出假设 C.收集证据 D.验证假设

16.有关科学发现和科学学说的建立过程的描述:①科学发现是很多科学家的共同参与,共同努力的结果②科学发现的过程离不开技术的支持 ③科学发现需要理性思维与科学实验的结合 ④科学学说的建立是一个不断扩展、继承、修正和发展的过程。以细胞学说的建立过程为例,涉及上面描述的有( )

A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④

17.一款新药真正应用于患者之前,需经历从临床前研究到三期临床试验的漫长历程,平均耗时10年以上。研发新药经常是远水难救近火,老药新用成为更实际的操作。面对一些突发流行病,研究人员对多种老药进行试验,将病毒株培养在不同药物稀释液里,观察随时间推移,病毒株的存活率。横线上的句子所描述的过程属于科学探究的哪个环节?( )

A.提出问题 B.猜想与假设

C.进行实验与收集证据 D.得出结论

18.2021年10月16日,神舟十三号数人飞船发射取得圆满成功,此次执行任务的三位宇航员分别是( )

A. 翟志刚,王亚平、叶光富 B.聂海胜、刘伯明、新洪波

C.景海图、刘洋、刘旺 D.聂海胜、张晓光、王亚平

19.本学期同学们要学习《科学》课程,要进入科学的世界,这就需要留心观察,从发现周围的问题着手。下列不属于科学问题的是( )

A.杭州西湖在哪个季节最美

B.校园内哪几种植物在冬季开花

C.夏天雨后的天空为什么经常会出现美丽的彩虹

D.航天员王亚平在太空中为什么能做成一个很大的水球

20.每年的7月下旬至9月是吃西瓜的最佳时间。我们在购买西瓜时,会习惯用手指来弹西瓜,根据发出的声音判断西瓜是否已经成熟,“用手指弹西瓜”听声音判断,在科学探究中属于( )

A.提出问题 B.建立假设

C.获取事实与证据 D.得出结论

二、填空题

21.科学探究是获得科学知识的一种基本 。它是一个不断地发现 ,通过多种途径寻求 ,运用创造性思维来解决问题,并通过 达成共识的过程。

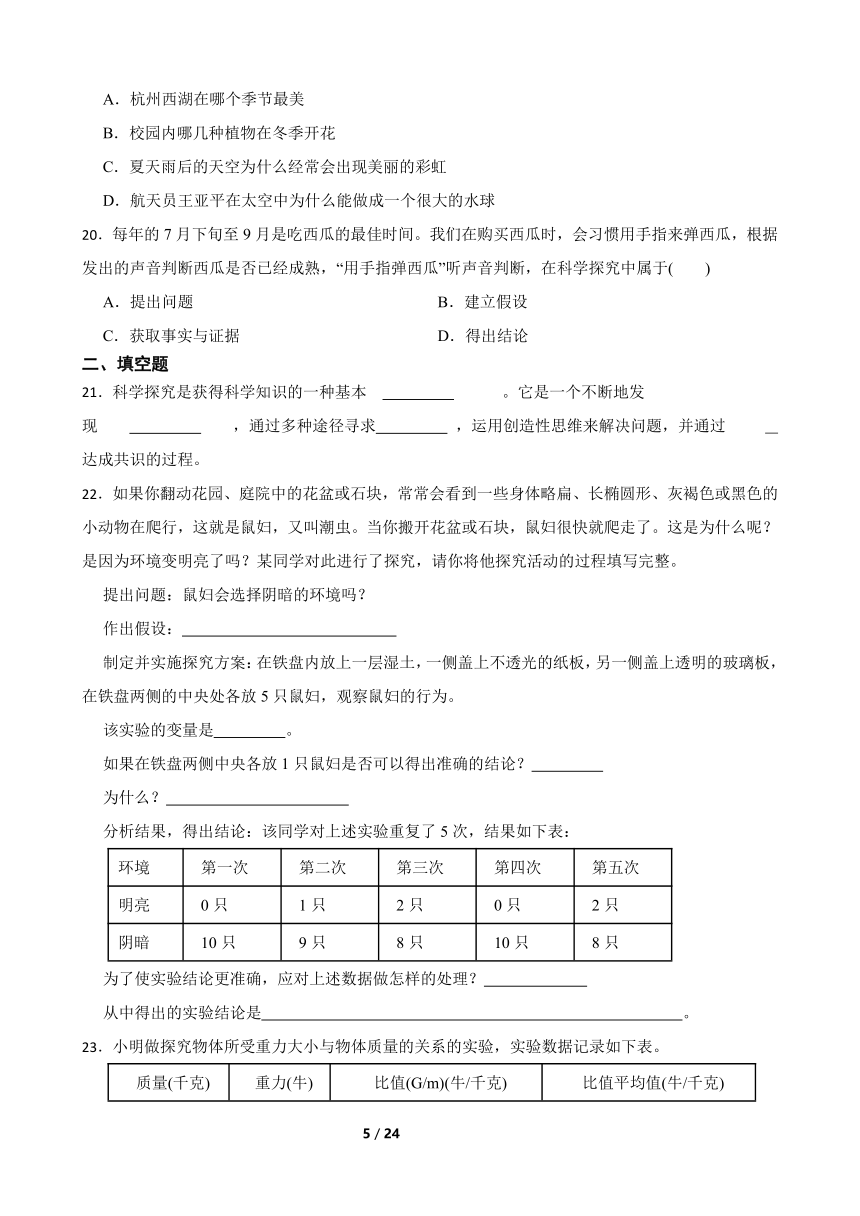

22.如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

作出假设:

制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。

该实验的变量是 。

如果在铁盘两侧中央各放1只鼠妇是否可以得出准确的结论?

为什么?

分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9只 8只 10只 8只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理?

从中得出的实验结论是 。

23.小明做探究物体所受重力大小与物体质量的关系的实验,实验数据记录如下表。

质量(千克) 重力(牛) 比值(G/m)(牛/千克) 比值平均值(牛/千克)

0.10 0.99 9.9 (2)

0.20 1.96 (1)

0.30 2.91 9.7

(1)在实验探究中,需要的主要测量工具是 和 。

(2)将上表空白处(1) (2) 补充完整。

(3)分析表格中的数据,得出的结论是 。

(4)在一般情况下,g为定值,但经过科学家的精确测量,各地区的g值仍有些差异,下表是小明查阅资料得到的有关g的信息。

地点 g值的大小 纬度

赤道 9.780 0°

广州 9.788 23°06′

武汉 9.794 30°33′

上海 9.794 31°12′

北京 9.801 39°56′

纽约 9.803 40°40′

莫斯科 9.816 55°45′

北极 9.832 90°

通过分析上表,可以发现,g值相同的城市是 ;g值相差最大的两个 地区是 。试猜想g值变化的原因可能是 。

(5)实验后,小明还想进一步探究物体受到的重力大小与物体体积的关系,请你设计一个实验方案(简述实验步骤): ;

24.以下是某同学开展探究活动的几个步骤,请阅读并回答下列问题。

①明发现池水中有小白点在浮动,仔细看了很久。 ②他想这事什么生物呢?

③是取出一滴池水,做成破片标本,用显微镜观察。 ④原来是草履虫。

以上叙述中,属于提出问题的是 ,属于进行试验的是 。

25.2022年10月16日上午10时,中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕,习近平代表第十九届中央委员会向大会作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。“新冠”疫情持续,“双减”政策中托管服务的落地,学校要求学生每天在校进行“三检”,分别是晨检、午检和晚检。请回答:

(1)晨检时值周老师用红外线测温仪测得小科同学体温 36.5℃(如下图甲所示),可以判断小科的体温为 (填“正常”或“不正常”)。

(2)小虹同学早上起来感觉有点头晕发热,妈妈送她去医院做了检查。医生用体温计给她测体温,接着又给她化验血液以及核酸检测等。医生采取这些行动的直接目的是为了___________(填字母编号)。

A.建立假设 B.获取事实与证据

C.制定计划 D.提出问题

(3)小虹在测量体温后仔细观察该体温计的结构,她的想法正确的是________(填字母编号)。

A.该体温计能准确到 0.01℃

B.用该体温计也可以测量冰水的温度

C.该体温计可以离开人体读数

D.该体温计形状接近三棱柱,主要目的为美观

26.阅读下面两则材料,回答以下问题:

材料一:最近 4 年来,在南美的亚马孙热带雨林里,发现了 441 个新物种,其中有很多有趣的物种,比如吃素的食肉鱼、身上有耀眼色斑的蜥蜴,只有大拇指指甲大小的青蛙等。

材料二:澳大利亚科研人员在昆士兰州发现了一个“失落的世界”,在这片与世隔绝了数百万年的雨林中找到了 3 个新物种,分别是叶尾壁虎、金色石龙子(一种蜥蜴)和一种居住在巨石堆中的蛙类。

(1)拇指大小的青蛙个子小,而每到夏天宁波农田里也会出现不少青蛙,这些青蛙却是比较大的,如何判断它们是否属于同一物种? 。

(2)根据已有知识,新物种的产生是由于 。(选填字母代号)

A.地理隔离 B.出现天敌 C.食物变化

(3)数百万年来昆士兰州的热带雨林始终得以生生不息的最主要原因是 (选择生物基本特征的其中一个填写)。

27.下面图一表示人体的呼吸过程,图二为“探究人体呼出的气体成分”的实验装置示意图,请据图回答下列问题。

(1)图二实验中,用于吸气并作为对照的装置是 ;

(2)综合分析图一和图二得出的结论是 。

三、实验探究题

28.晓丽为研究“蜂蜜粘性与温度的关系”,设计了如下的实验方案:将蜂蜜分别装入三个小瓶,一瓶放在冰箱,一瓶放在室内,另一瓶放在微波炉中加热一会儿,然后找三支相同的试管,用三支吸管分别从三个小瓶中各取一滴蜂蜜,同时分别滴到同样倾斜放置着的试管内壁的同一高度上,观察各瓶蜂蜜流到试管底部的时间。记录实验数据如下:

蜂蜜所处环境 冰箱中 在室内 经微波炉加热

温度 较低 一般 较高

测得的时间 较长 一般 较短

晓丽又用其它不同品牌的蜂蜜做了相同的实验,实验现象都是如此。请回答:

(1)实验得到的结果是: 。

(2)实验得出的结论是: 。

(3)这一结论可以用下列图象中的 来表示。

29.为了探究“赤霉素对大豆植株高矮特性的影响”.

(1)甲同学进行了如下实验:

①取生长正常、大小相同的大豆幼苗15株,测量高度后,置于按科学标准配制的培养液中,放在适宜的温度和光照等条件下培养.

②每天喷洒用清水配制的赤霉素溶液.

③20天后测量每株大豆的高度.发现平均高度增加了.

实验结论:赤霉素有促进大豆植株增高的作用.

乙同学认为甲的实验结果可信度不高,因为甲没有设置对照组.请你帮助设置对照实验:

①取 的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养.

②每天喷洒与实验组等量的 .

③20天后测量每株大豆的高度,计算平均高度.

(2)如果20天后,出现 的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

30.听长辈说制作生拌菜不能添加黄瓜,小科想:难道黄瓜能使蔬菜中的营养素流失吗

【查阅资料】

青椒等蔬菜中含有大量的维生素 C,且维生素 C 能使蓝色的淀粉碘溶液褪色.

【实验操作】

步骤一:淀粉碘溶液的配制:取 1 克淀粉,加入 100 毫升水,搅拌均匀,再加入 1 毫升碘酒溶 液;

步骤二:分别榨取新鲜黄瓜汁与青椒汁.各取 20 毫升青椒汁分别倒入 A、B 两锥形瓶中,再分 别加入黄瓜汁、蒸馏水各 40 毫升混匀,放置 60 分钟,中间每隔 10 分钟搅拌一次;

步骤三:取等量蓝色淀粉碘溶液分别装入两个烧杯,分别倒入 A、B 两溶液,搅拌均匀,静置观察

【现象记录】

实验操作 实验现象

淀粉碘溶液、青椒汁和黄瓜汁 蓝色不消褪

淀粉碘溶液、青椒汁和蒸馏水 蓝色褪去

根据上述过程回答下列问题:

(1)科学实验需要控制变量,下列情况会影响测定结果的是

A 混合液放置时间不同 B 被测混合液的体积不同 C.锥形瓶的大小不同

(2)在步骤二中每隔 10 分钟搅拌一次,其目的是_

(3)能证实黄瓜汁把维生素 C 分解了的实验现象是

(4)完成上述实验后,小科又用菠菜、西红柿等代替青椒重复上述实验,这样做的好处是:

31.蚕宝宝是我们熟悉的昆虫,正常情况下,蚕宝宝在结茧时不吃也不喝,每个蚕宝宝能结出一个厚薄均匀的茧,某兴趣小组在对蚕茧分类时发现,有个别蚕茧是有两个蚕宝宝共同结出的“双宫茧”,属于劣质茧。因此想探究产生“双宫茧”的原因。他们在5月份进行了实验,将刚成熟的蚕宝宝分三组以不同的密度(如:130条/米2指每平方米放的蚕宝宝数量为130条)进行实验,7天后统计“双宫茧”的数量。为实验的可靠性在9月份又做了一次实验。实验结果见下表。请问:

(1)该小组提出的假设是 ;

(2)这一实验可得出的结论是 ;

(3)你还对产生“双宫茧”其他原因是否另有猜测,请你举出其中的一个 。

32.小吴看见学校门口安装了一种太阳能壁灯。如图,它的主要部件有光控开关Sl(光照强度不足时会自动闭合的开关)、延时感应开关S2(有人靠近到一定距离后会自动闭合一段时间的开关)、太阳能发电板、锂电池、LED灯(它的光照强度超过光控开关Sl的临界点)、支架等。白天太阳能发电板发出的电储存在内部的锂电池中,只有当光照强度不足、有人靠近时才会自动亮灯3分钟。

小吴在不拆开该灯的情况下对灯的内部结构进行探究:

(1)[分析与判断]

根据对自动亮灯条件的分析,可以判断光控开关S1和延时 感应开关S2的连接方式为 联。

(2)[问题与猜测]

小吴仔细观察外观后没有发现光控开关Sl的位置,他提出如下的猜想:①可能在LED灯上 ②可能在延时开关上 ③可能在太阳能发电板上

[推理与实验]

小吴思考后排除了猜想①的可能,因为如果在LED灯上,那么在电池充满电后晚上有人靠近时会出现的现象为 。

A.不会发光 B.正常发光 C.灯泡不断地闪烁

(3)小吴在验证其它二种猜想时可采用的实验方案是 。

33.大豆种子具有2片子叶,能为种子萌发提供营养物质。小明认为:大豆种子子叶的完整程度会影响种子的萌发率。于是他进行相应的探究,请完成下列实验设计和问题交流。

(1)【实验设计】

实验步骤 设计要求

①准备两个大小相同的洁净培养皿,分别标为A、B;选取大小相近、具有完整胚的活大豆种子40颗,经充分浸泡后,随机平均分成两组。 选择合适的实验器材

②将一组每粒大豆种子的子叶均除去一片后,平铺在A培养皿中;将另一组大豆种子 。 设置对照实验

③将A、B两个培养皿放置在相同的适宜环境中,每天同时浇适量且等量的水。 控制实验条件

④每天观察并记录 ,并进行统计分析。 观察和记录

(2)【问题交流】多次重复实验后,小明发现A、B两组种子大部分都萌发且萌发率基本相同,于是得出结论:大豆种子子叶的完整程度不会影响种子的萌发率。小红认为该实验还不足以支持小明的结论,还需要进一步实验,请设计简要的实验方案。

答案解析部分

1.【答案】A

【解析】【分析】对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验,叫做对照实验。

【解答】A、小科,采取两只手背一只涂抹、一只不涂抹防晒霜进行对比实验,对比实验的影响因素基本一致,因此所获得的实验结果比较科学.这样的实验方案是最为合理的,A符合题意。

B、小英, 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。因为不同时间涂抹,时间因素控制不了天气的变化,这会成为对比实验中的不同因素,故该实验结果不具有科学性,实验方案不合理,B不符合题意。

C、小玲,因为采取不同实验者,由于个人的体质因素不同,从而让对比实验会因影响因素不同,导致不具有科学性,故该实验方案不合理,C不符合题意。

D、小红,由于采取不同部位的皮肤进行对比实验,使对比实验的影响因素不同,而让对比实验会因影响因素的不同,不具有科学性.该实验方案不合理,D不符合题意。

故答案为:A

2.【答案】C

【解析】【分析】科学探究包括收集证据、提出问题、建立假设、设计方案、进行实验、得出结论、交流评价等。

【解答】“拿起磁铁靠近粉末”这属于探究环节里的进行实验、收集证据。

故选C。

3.【答案】D

【解析】【分析】探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论.有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.

【解答】解:弗莱明在培养细菌的器具中发现一种青霉菌,在这种青霉菌的周围没有其他细菌生存,因此,他提出的问题应该是:青霉菌产生的处为什么没有细菌?作出假设是对提出问题的回答,弗莱明针对青霉菌处没有细菌的事实作出的假设应该是:青霉菌能产生抑制细菌增殖的物质.故D正确.

故选:D.

4.【答案】D

【解析】【分析】学好科学,学会科学探究的方法,对我们今后的发展至关重要。我们要学会科学的思考方法,正确运用科学知识和科学方法,为人类创造更加美好的明天。

【解答】仔细观察、积极实验、认真思考都是学习科学的基本方法,故D符合题意。

故答案为:D

5.【答案】A

【解析】【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.

【解答】解:A、孟德尔在进行豌豆杂交实验时,对不同世代的不同性状的个体数目都进行了记载,并用统计学的方法进行了分析.A错误;

B、制酸奶要用到乳酸杆菌,乳酸菌属于细菌,只有在无氧的条件下,牛奶经酵母菌的发酵后使原有的乳糖变为乳酸,因此设计有氧和无氧的条件对照来获得证据,B正确;

C、巴斯德通过实验证明微生物只能来自微生物,而不能凭空产生.因此设计鹅颈瓶对照实验来获得证据.C正确;

D、在探究“光照对黄粉虫幼虫生活的影响”的实验中,对黄粉虫幼虫生活的影响的因素是光照,因此,这个实验中的变量是光照,因此通过设计对照实验来获得证据.D正确.

故选:A.

6.【答案】B

【解析】【分析】(1)植物的根在重力的影响下,会顺着重力方向生长,这种现象称为植物的向地性。茎和根的向地性不同,茎会背着重力方向向上生长(称为负向地性)。

(2)适宜的温度、一定的水分和充足的空气都是种子萌发所需要的条件。

【解答】A、 本实验的目的是研究蚕豆种子根的向地性和茎的负向地下性,说法错误,故不符合题意。

B、 用浸泡过的蚕豆种子能够为种子的萌发提供充足的水分,有利于它的萌发,说法正确,故符合题意。

C、 该实验主要通过比较芽与根生长的方向来得出结论,说法错误,故不符合题意。

D、 该实验证没有涉及生长素的研究,故不能得出生长素能促进芽与根的生长的结论,说法错误,不符合题意。

故答案为:B

7.【答案】A

【解析】【分析】在采样时一般用五点取样法。

【解答】点状取样法即确定对角线中点作为中心轴取样,再在对角线上选择四个与中心点距离相等的点作为样点,故A正确;

故选A。

8.【答案】B

【解析】【分析】 由科学探究的主要环节得出科学探究的六个步骤主要是:提出问题,猜想与假设,制定计划与设计实验,进行实验与收集证据,分析与论证、评估,交流与合作.

【解答】A. 在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神,正确;

B.科学家们得出的结论就不应该再去怀疑 ,这种观点是错误的,因为科学在不断地进步,科学家得出的结论可能也是不够完善的;

C. 对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证 ,正确;

D. 实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录 ,正确;

故答案为:B.

9.【答案】A

【解析】【分析】科学探究时:在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神;对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证;实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录,同时科学探究是一个不断完善,不断修正的过程;

【解答】A. 科学家们得出的结论就不应该再去怀疑,错误,科学探究是一个不断完善,不断修正的过程;

B. 在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神,B正确;

C. 对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证 ,C正确;

D. 实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录 ,D正确;

故答案为:A.

10.【答案】A

【解析】【解答】科学探究一般程序的步骤是提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估.

【分析】了解物理学历史,了解物理学的研究方法,培养学生学习物理的兴趣.

11.【答案】C

【解析】【分析】在科学研究中,不能只通过一次实验就仓促得出结论,这样的结论比较片面,甚至会出现错误,往往需要还用不同的实验器材反复进行实验,收集更多的数据才行。

【解答】在三次实验中,第一次两只鸡蛋都破,第三次两只鸡蛋都没破,可见在A和C点时两只鸡蛋的情况相同,没有再次探究的价值。只能还用不同的鸡蛋从B点释放,重复几次,这样才能得到更加准确的结论,故C正确, 而A、B、D错误。

故选C。

12.【答案】D

【解析】【分析】 科学探究的六个步骤主要是:提出问题,猜想与假设,制定计划与设计实验,进行实验与收集证据,分析与论证、评估,交流与合作。

【解答】 “视力检查”这一过程相当于科学探究环节中属于科学探究中的收集事实与证据;

故答案为:D.

13.【答案】D

【解析】【分析】运用控制变量法探究实验需注意的是每次只能改变其中一个变量,控制其他条件不变,若是实验中有两个变量同时研究对实验的影响,实验将不能进行。

【解答】A、1号和3号的变量是温度,所以可以研究温度对马铃薯生长发育的影响,A不符合题意;

B、1号和2号的变量是光照,为了研究光照对马铃薯生长发育的影响,B不符合题意;

C、1号和5号的变量为是否浇水,探究水分对马铃薯生长发育的影响,C不符合题意;

D、2号和5号有光照和是否浇水两个变量,因此不能同时研究光照和水分对马铃薯生长发育的影响,D符合题意。

故答案为:D

14.【答案】D

【解析】【分析】甲状腺激素是由甲状腺分泌的,它的主要作用是促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性;要探究甲状腺激素有促进生物体生长发育的作用,应以甲状腺激素为变量设置对照实验.据此解答.

【解答】解:A、两组形成了一组对照实验,变量是甲状腺激素,实验组中放入了甲状腺激素,对照组中没有加入甲状腺激素,A正确.

B、设置对照实验的关键是对照实验中只能有一个变量,这样才能看出实验结果与变量的对应性,实验组与对照组应饲喂等量的同种饵料,放在相同的环境中饲养,B正确;

C、对照实验中只能有一个变量,实验组与对照组的饲养环境应适合蝌蚪的生长和发育,C正确;

D、实验组和对照组的蝌蚪数量应相同,但大小和发育程度可也应相同,D错误.

故选:D.

15.【答案】B

【解析】【分析】科学探究的一般步骤有:提出问题、建立猜想与假设、设计实验方案、获取事实与证据、得出结论、评价与交流。由题中信息可以确定环节属于科学探究中的哪一环节。

【解答】根据题中信息“ 小明认为肥皂泡的形成和形状变化可能与金属框的形状有关 ”,小明的主观猜测,所以这是科学探究中的作出假设,B选项正确。

故选B

16.【答案】D

【解析】【分析】科学探索精神在于不断研究,分析,继承,拓展,发展,积累先辈科学家的经验,不断延续科学探究,坚持不懈,不怕艰苦,耗时耗力,也要探究出科学的成果。

【解答】 维萨里在1543年,在器官水平研究生命,但是未深入到细胞水平;比夏在17世纪,在组织水平研究生命,但是未深入到细胞水平;虎克在1665年,利用显微镜发现并命名了细胞,成果是观察到的是死细胞;列文虎克在17世纪,不肯放弃继续研究用显微镜观察到了活细胞,但是未上升到理论水平;马尔比基在17世纪,继续前面科学家未完成的研究,用显微镜观察了动植物的微细结构,但是未用细胞来描述;施莱登在19世纪,首先提出细胞是构成植物体的基本单位,可是未与动物界联系;施旺在19世纪 与施莱登共同提出细胞学说,一切动植物都是由细胞构成的,但是未搞清细胞来源的过程;耐格里在19世纪,观察到了新细胞的产生是细胞分裂的结果,但是未上升到理论水平;魏尔肖在1858年,总结出细胞通过分裂产生新细胞,但是未考虑非细胞结构生命的增殖,但是魏尔肖提出"所有的细胞都来源于先前存在的细胞"的著名论断,彻底否定了传统的生命自然发生说的观点,至此细胞学说才全部完成。这些种种充分说明了科学发现是很多科学家的共同参与,共同努力的结果,科学发现的过程离不开技术的支持,科学发现需要理性思维与科学实验的结合,科学学说的建立是一个不断扩展、继承、修正和发展的过程。

故答案为:D

17.【答案】C

【解析】【分析】科学探究的七个环节是:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集数据、分析与论证、评估、交流与合作。

【解答】材料中的“研究人员对多种老药进行试验,将病毒株培养在不同药物稀释液里,观察随时间推移,病毒株的存活率。”这些行动的直接目的是为了进行实验与收集证据,属于科学探究中的进行实验与收集证据。

故选C。

18.【答案】A

【解析】【分析】北京时间16日0时23分,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火。作为进驻中国空间站“天宫”的第二批航天员,翟志刚、王亚平、叶光富将展开为期6个月的太空工作生活,创造中国航天员太空驻留时长的新纪录。其中,王亚平将成为中国首位进驻空间站的女航天员,也将成为中国首位实施出舱活动的女航天员。

【解答】2021年10月16日,神舟十三号数人飞船发射取得圆满成功,此次执行任务的三位宇航员分别是翟志刚、王亚平、叶光富。

故选A。

19.【答案】A

【解析】【分析】科学问题是指在特定的知识背景下提出的关于科学知识和科学实践中需要解决而尚未解决的问题。

【解答】杭州西湖在哪个季节最美与科学知识和科学实践无关,不属于科学问题,故A符合题意;校园内哪几种植物在冬季开花、夏天雨后的天空为什么经常会出现美丽的彩虹、航天员王亚平在太空中为什么能做成一个很大的水球都与科学知识和科学实践有关,需要同学们去思考、去实践、去解决,属于科学问题,故B、C、D符合题意。

故答案为:A

20.【答案】C

【解析】【分析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

【解答】“用手指弹西瓜”听声音判断,是为了获取成熟西瓜的事实和证据,C符合题意。

故答案为:C

21.【答案】方式;问题;证据;评价与交流

【解析】【分析】主要考查你对 科学研究方法 等考点的理解。科学探究是指为了能积极主动地获取生物科学知识,领悟科学研究方法而进行的各种活动。通俗地说,就是让我们自己去发现问题.主动去寻找答案,而不是被动地接受知识。科学探究重在探索的过程,而不是只注重答案本身。

【解答】科学探究是获得科学知识的一种基本方式 。它是一个不断地发现问题,通过多种途径寻求证据 ,运用创造性思维来解决问题,并通过评价与交流达成共识的过程。

科学探究的过程:

科学探究过程 基本要求

提出问题 ①从生活、实践,学习中发现问题;②表述这些问题;③根据已知科学知识揭示矛盾

作出假设 ①根据已知科学知识对问题提出假设;②判断假设的可检验性

制定计划 ①拟定计划;⑦根据拟定的计划,列出所需材料和用具;③选出控制变量;④设计对照组

实施计划 ①采用多种途径实施计划;②记录现象、数据;③评价现象,数据的可靠性

得出结论 ①描述现象;⑦处理数据;③分析得出结沦

表达和交流 ①撰写探究报告;②交流探究过程和结论并完善

22.【答案】鼠妇会先选择黑暗的环境;光;不能;一只鼠妇没有代表性;求平均值;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活

【解析】【分析】科学探究的步骤是提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论和表达交流,鼠妇喜欢生活在阴暗潮湿的环境中,探究鼠妇喜欢生活在黑暗环境中,提出的问题是鼠妇会选择黑暗的环境吗?

作出的假设应是鼠妇会先选择黑暗的环境,并设置对照实验,变量是光,为减少误差应选择多个鼠妇.据此解答.本题考查的是探究影响鼠妇分布的环境因素,对照实验指的是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都必须相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量,设置一组对照实验,对照实验要遵循单一变量原则.解答此类题目的关键是灵活运用所学知识,结合探究实验的要求来解答.

【解答】解:(1)当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了,这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?故对此进行了探究,可提出问题:光对鼠妇生活的影响吗?(2)通过提出的问题可以作出假设:光会影响鼠妇的生活,假设也可以从反面假设,如鼠妇不喜欢有光的环境,都可以,关键是分析实验结果,得出结论;(3)由于该实验探究的是光对鼠妇的影响,所以实验的变量应该是光,实验装置:由于纸盒的一半盖的透明的玻璃板,一半盖的是不透光的纸板,这样纸盒就形成了阴暗与明亮两种环境;(4)为了减小实验误差,不能用1只鼠妇,所用鼠妇的数量要多,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差,因此实验中所用鼠妇的数量要多,尽可能排除其他因素的干扰;要计算不同环境下五次实验数据的平均值,根据实验结果可得出结论:光会影响鼠妇的生活;(5)通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活.

故答案为:(2)鼠妇会先选择黑暗的环境;(3)光;(4)不能,一只鼠妇没有代表性.(5)光;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活.

23.【答案】(1)弹簧测力计;天平

(2)9.8;9.8

(3)重力与质量的比值是定值(重力与质量成正比)

(4)武汉和上海;北极和赤道;纬度变化

(5)分别测出质量相同的两个物体的体积(不同),然后用弹簧测力计分别测出这两个物体的重力,再进行比较。

【解析】【分析】本题考查了探究重力大小跟什么因素有关的实验,考查了对数据获取、处理和分析,考查了重力和质量的关系及应用,考查了控制变量。

(1)根据题目中测量的物理量质量和重力可以判断测量用的工具;

(2)根据表格中数据第三列的表头【比值(G/m)(牛/千克)】,可以计算得到;

(3)表格在数据知,物体的重力和质量的比值是9.8的平均值;

(4)根据表格中数据可以清楚知道g值相同的城市和g值相差最大的两个城市,从表格中法相有两个量g值和维度,可用猜测第三空的答案;

(5)根据“探究物体受到的重力大小与物体体积的关系”这一目的,我们要用控制变量的思维来解答。

【解答】

(1)探究“重力的大小跟什么因素有关”实验中,需要测量物体的重力和质量,因此需要的测量工具是弹簧测力计和天平;

(2)根据表格中数据第三列的表头【比值(G/m)(牛/千克)】,可以求得1.960,20=9.8;再求平均值(9.9+9.8+9.7)3=9.8;

(3)由表格在数据知,物体的重力和质量的比值是一定值,即物体所受的重力与其质量成正比;

(4)由表格中数据知,武汉9.794上海9.794g值相同的城市,赤道9.780北极9.832显然是g值相差最大的两个地区。赤道的g值最小为9.780N/kg,北极的g值最大,为9.832N/kg;进一步分析,发现所处的地球纬度不同,g值不同,且纬度越大,g值越大;

(5)分别测出质量相同的两个物体的体积(不同),然后用弹簧测力计分别测出这两个物体的重力,再进行比较。

故答案为:(1)弹簧测力计;天平;(2)9.8;9.8;(3)重力与质量的比值是定值(重力与质量成正比);(4)武汉和上海;北极和赤道;纬度变化;(5)分别测出质量相同的两个物体的体积(不同),然后用弹簧测力计分别测出这两个物体的重力,再进行比较。

24.【答案】②;③

【解析】【分析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。科学探究的方法有很多,像观察、调查、实验、收集资料和分析资料等都属于科学探究常有的方法。

【解答】从题干的叙述中,可以看出,①是观察,②是提出的问题, ③ 是设计实验并实施实验,④是结论。

25.【答案】(1)正常

(2)B

(3)C

【解析】【分析】(1)根据人体体温的正常范围解答;

(2)根据对科学探究实验的环节的认识判断;

(3)根据对体温计的认识判断。

【解答】(1)人体的正常体温为37℃,而小科同学的体温为36.5℃,在正常范围内,即它的体温正常。

(2)小虹同学早上起来感觉有点头晕发热,妈妈送她去医院做了检查。医生用体温计给她测体温,接着又给她化验血液以及核酸检测等。医生采取这些行动的直接目的是为了获取事实与证据,故选B。

(3)A.体温计的分度值为0.1℃,故A错误;

B.体温计的测温范围为35℃~42℃,而沸水的温度为100℃,故B错误;

C.体温计液泡上方有一段细小的弯曲,可以防止水银柱下降,故C正确;

D.体温计形状为三棱锥,相当于放大镜,可以将水银柱放大,便于读取示数,故D错误。

故选C。

26.【答案】(1)能相互交配,并产生具有生殖能力的后代

(2)A

(3)进行繁殖

【解析】【分析】1、在生物学上同一物种间不存在生殖隔离,不同物种间存在生殖隔离。全世界不同肤色的人种之间不存在生殖隔离。

2、由材料信息可知,发现新物种的两个地方都是人迹罕至的地方;

3、生物都有一定的寿命,但因为生物能进行繁殖,所以生命得以生生不息的得到延续。

【解答】(1)判断是否属于同一物种,主要去看这些生物之间有没有存在生殖隔离。如能相互交配,并产生具有生殖能力的后代就属于同一物种;

(2)根据材料信息出现新物种的两个地理位置可知,新物种的产生是由于地理隔离,A选项正确;

(3)生物的种族得以延续主要是由于生物有进行繁殖的能力。

故答案为:(1)能相互交配,并产生具有生殖能力的后代 (2)A (3)进行繁殖

27.【答案】(1)甲

(2)人体呼吸吸入氧气,呼出的气体中含有较多的二氧化碳

【解析】【分析】此题通过人体呼吸、循环等生理活动的示意图,及用实验来验证呼出的气体含有较多的二氧化碳.考查了血液循环过程中血液成分的变化等知识.此题是一道综合题,不但用到呼吸系统的知识还用到了循环系统方面的知识.关键是准确的识图,熟知各个系统之间的联系.

【解答】解:(1)通过观察实验装置来判断甲瓶与乙瓶,哪一个是吸气入口,哪一个是出气出口,乙装置中长玻璃管直接插入石灰水中,可以理解为出气口,如果是进气口的话,石灰水就被吸入到口中了,那么甲装置就为吸气口.明确了甲装置为进气口,乙装置为出气口,验证的是人体呼出的气体成分,那么甲装置是吸入的空气,起对照作用.根据二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊的特性,石灰水明显变浑浊的是乙瓶.(2)综合分析图一和图二得出的结论是人体呼吸吸入氧气,呼出的气体中含有较多的二氧化碳,本实验装置只能验证二氧化碳的含量不能验证氧的多少;乙装置为出气口,为人体呼出的气体.人体呼出较多的二氧化碳最根本的原因是全身的组织细胞进行呼吸作用分解产生的,通过血液循环运输到肺部毛细血管,二氧化碳透过毛细血管壁、肺泡壁进入肺泡,后随呼气的过程排出体外.

故答案为:(1)甲;(2)人体呼吸吸入氧气,呼出的气体中含有较多的二氧化碳.

28.【答案】(1)温度越高,蜂蜜流到试管底部的时间越短

(2)蜂蜜粘性与温度有关,且随着温度的增高,蜜蜂的粘性变小

(3)B

【解析】【分析】1.根据表格数据可知,用流淌时间来比较蜂蜜的粘性,流淌时间越长粘性越大,反之越小;

2.根据表格中的数据得到温度与粘性的关系,再找出符合这一关系的图线;

3.物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

【解答】(1)根据表格数据可知,当温度升高时,蜂蜜的流淌时间越来越短,说明粘性越来越小。由此可得出结论: 温度越高,蜂蜜流到试管底部的时间越短 ;

(2)实验得出的结论是:蜂蜜粘性与温度有关,且随着温度的增高,蜜蜂的粘性变小;

(3)结论是蜜蜂的粘性随着温度的升高而减小与B图线的变化相符,所以B选项正确。

29.【答案】(1)生长正常、大小相同;清水

(2)实验组植株的平均高度大于对照组植株的平均高度

【解析】【分析】对照实验的设置,除对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

该实验研究的是"赤霉素对大豆植株高矮特性的影响",实验的变量是"赤霉素",因此实验组放赤霉素,对照组不放赤霉素,其他条件均相同。

【解答】(1)设置的对照组应是

①取长正常、大小相同的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养。

②每天喷洒与实验组等量的清水。

(2)如果20天后,出现实验组植株的平均高度大于对照组植株的平均高度的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

30.【答案】(1)A.B

(2)使混合液充分接触(混合均匀),增大反应速率

(3)蓝色不褪去

(4)排除实验偶然性,(得出普遍规律)

【解析】【分析】此题通过对比实验来研究黄瓜能破坏蔬菜中的维生素C。利用维生素C能使蓝色的淀粉碘溶液褪色的原理进行探究。由于是对比实验,作为对比实验时一定注意控制好变量,如果应该控制的不变的量不一样时,就会影响到测定结果。

【解答】(1)控制变量以必须保证一个变量,其他条件相同,只有这样才能确定现象的不同是由此因素引起的。

A.混合液放置时间不同,维生素含量受到影响,会影响到实验的结果;

B.被测混合液的体积不同,滴入液体体积的不同,会影响实验的结果;

C.锥形瓶的大小不同也不会影响测定结果,使两种液体混合均匀;

故选AB。

(2)在步骤二中每隔10分钟搅拌一次,其目的是使混合液充分接触,加快反应速度。

(3)淀粉碘溶液+青椒汁和蒸馏水,实验现象蓝色褪去,说明维生素C能使蓝色的淀粉碘溶液褪色;

在淀粉碘溶液+青椒和黄瓜混合汁实验中,由于黄瓜能破坏蔬菜中的维生素C,因此能证实黄瓜汁把维生素C分解了的实验现象是蓝色不消褪。

(4)完成上述实验后,小科又用菠菜、西红柿等代替青椒重复上述实验,这样做的好处是:同时多选取几种样品进行实验,这样排除实验偶然性,(得出普遍规律)。

31.【答案】(1)产生“双宫茧”可能跟密度有关

(2)产生“双宫茧”的数量随密度增大而增多,温度的升高而增多

(3)产生“双宫茧”可能跟光照有关

【解析】【分析】探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论.有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思.探究实验的一般方法步骤:提出问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流.

【解答】(1)做出的假设是依据问题做出的,假设的做出又与我们对结果的基本预测有着密切关系.根据表中三组实验的不同条件是密度,即可推测探究的问题是:密度能影响产生“双宫茧”的数量吗?根据探究的问题作出的假设应是:产生“双宫茧”可能跟密度有关.(2)观察实验1的三组实验,在实验温度相同的情况下,密度越大,产生“双宫茧”的数量越多;观察实验2的三组实验,在实验温度相同的情况下,温度越高,产生“双宫茧”的数量越多,因此得出的结论是产生“双宫茧”的数量随密度增大而增多,温度的升高而增多;(3)产生“双宫茧”可能跟光照有关(不违背题意,言之有理即可)。

32.【答案】(1)串

(2)C

(3)用不透明的物体遮住太阳能发电板(或用不透明的物体遮住延时感应开关)

【解析】【分析】

(1)串联电路相互影响,并联电路互不影响。

(2)根据光控开关的特点判断猜想的是否正确。

(3)当一个问题可能有多个因素有关时,研究时采用控制变量法的思想。

【解答】

(1)只有当光照强度不足、有人靠近时才会自动亮灯3分钟,由此可见光控开关和延时感应开关相互影响,因此是串联的。

(2)如果光控开关是在LED灯上,当开关接通后,灯亮,开关会马上断开,灯灭;灯再亮,开关再马上断开灯又灭,因此会出现灯泡不断地闪烁的现象。

(3)如果验证光控开关是否在延时开关上,需要用不透明的物体遮住延时感应开关观察灯是否会亮;如果验证光控开关是否在太阳能发电板上,需要用不透明的物体遮住太阳能发电板观察灯是否会亮。

故答案为:串;(1)C;(2)用不透明的物体遮住太阳能发电板(或用不透明的物体遮住延时感应开关)。

33.【答案】(1)子叶不作处理;种子萌发的数量

(2)另取两组相同的大豆种子,经充分浸泡后,除去一片子叶,再将剩余的一片子叶除去1/3和2/3后,重复上述实验。

【解析】【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验,根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理是的就是对照组。

【解答】(1)由分析可知,该实验的自变量是“子叶的完整程度”。一组每粒大豆种子的子叶均除去一片后,平铺在A培养皿中,所以将另一组大豆种子的子叶应不作处理,平铺在B培养皿中,从而形成对照实验。

由分析可知,该实验的因变量是“种子的萌发情况”,所以需每天观察并记录种子萌发的数量,并进行统计分析。

(2)由分析可知,该实验的自变量是“子叶的完整程度”,虽然前面的实验已经体现了有子叶和没有子叶两种情况,但”子叶的完整程度“还应包括子也有但不完整的情况,所以还需要进一步实验的方案为:另取两组与相同的大豆种子,经充分浸泡后,除去一片子叶,再将剩余的一片子叶除去1/3、2/3 后,重复上述实验。

故答案为:(1)子叶不作处理;种子萌发的数量

(2)另取两组相同的大豆种子,经充分浸泡后,除去一片子叶,再将剩余的一片子叶除去1/3和2/3后,重复上述实验。

1 / 1

一、单选题

1.市场上的防晒霜都宣称可以防晒。暑假期间,舟山某校初中学生外出徒步旅游,准备借此机会做一个关于某品牌防晒霜的实验,看它是否有效。其中四位同学的实验方案如下表:你认为最为合理的实验方案是( )

实验人 实验方案

A.小科 一只手背上涂上防晒霜,另一只手不涂。一天后,比较两只手背的灼烧程度。

B.小英 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。比较这二天手背被灼伤的程度。

C.小玲 在同学的手背上涂上防晒霜,自己不涂。一天后,比较自己手背与同学手背被灼伤的程度。

D.小红 手心上涂上防晒霜,手背上不涂。一天后,比较手心与手背被灼伤的程度。

A.A B.B C.C D.D

2.小海在食品包装中发现了一包脱氧剂,打开包装后发现里面是一些黑色的粉末,小海怀疑这些粉末是铁粉,于是他拿起磁铁靠近粉末,结果粉末被磁铁吸引了。“拿起磁铁靠近粉末”这属于探究环节里的( )

A.提出问题 B.设计实验方案

C.进行实验、收集证据 D.分析实验现象得出结论

3.下面是弗来明对青霉素的早期研究过程:发现问题﹣﹣在培养细菌的器具中发现一种青霉菌,在这种青霉菌的周围没有其他细菌生存,为什么会产生这种现象?提出假设;设计实验﹣﹣在液体培养基中培养青霉菌后,探究这种培养液对细菌增殖的影响.实验结果:培养液使细菌的增殖停止.得出结论.下面最适合作为该实验假设的是( )

A.青霉菌与细菌之间是共生关系

B.青霉菌污染了细菌生存的环境

C.青霉菌产生了对人体有益的物质

D.青霉菌能产生抑制细菌增殖的物质

4.学习科学的基本方法是( )

A.仔细观察 B.积极实验 C.认真思考 D.以上都是

5.科学家运用不同的研究方法揭开了自然的奥秘,设计对照实验来获得证据是常用的方法.下列研究不需要对照实验的是( )

A.孟德尔的豌豆杂交实验

B.探究制作酸奶需要的条件

C.巴斯德的鹅颈瓶实验

D.探究光照对黄粉虫幼虫生活的影响

6.研究植物的向性时,小金设计了如图实验:在一个广口瓶里放一些湿棉花,将浸泡过的蚕豆种子摆放在瓶壁和湿棉花之间。将玻璃瓶放在温暖的地方,并保持湿润,放置几天,待种子长出芽和根后,将玻璃瓶横着放置1-2天。观察种子芽和根的生长变化情况。下列关于该实验的分析正确的是( )

A.本实验的目的是研究蚕豆种子的向光性

B.用浸泡过的蚕豆种子做实验,有利于蚕豆种子的萌发

C.该实验主要通过比较芽与根生长的长度得出结论

D.该实验证明了生长素能促进芽与根的生长

7.在开展土壤pH调查时,常采用取样调查,即从总体中按一定间隔取样的调查方法。为了保证测量结果的可靠性,以下图示(“o”代表取样点)中取样方法最合理的是( )

A. B.

C. D.

8.关于对“科学探究”的下列说法中不正确的是( )

A.在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神

B.科学家们得出的结论就不应该再去怀疑

C.对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证

D.实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录

9.关于对“科学探究”的下列说法中不正确的是 ( )

A.科学家们得出的结论就不应该再去怀疑

B.在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神

C.对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证

D.实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录

10.科学探究的过程一般的程序有六个步骤,下列关于六个步骤的顺序的说法中,正确的是( )

A.提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估

B.猜想与假设、提出问题、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估

C.评估、提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证

D.猜想与假设、评估、提出问题、制定计划与设计实验、分析与论证、进行实验与收集证据

11.为了探究运动与静止的鸡蛋撤击时谁更容易破,小明让鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放,撞击静止在水平面上的另一只相同的鸡蛋,实验结果是,第一次两只蛋都破,第二次甲蛋完好乙蛋破,第三次两蛋都不破。接下来的步骤是( )

A.得出“与鸡蛋动静无关的“结论

B.得出“静止的鸡蛋更易破"的结论

C.在B处释放再重复做几次实验

D.分别在A,B,C处释放再重复做几次实验

12.长时间玩手机会影响视力,学校每学期都会对学生进行视力检查,以评估学校学生视力变化情况。“视力检查”这一过程相当于科学探究环节中的( )

A.提出问题 B.建立假设

C.设计实验方案 D.收集事实与证据

13.小明做了如下实验来研究环境因素对马铃薯生长发育的影响,下列说法不合理的是( )

编号 环境条件

1 室温(20℃),光照充足,适量浇水

2 室温(20℃),黑暗中,适量浇水

3 低温(0℃),光照充足,适量浇水

4 低温(0℃),黑暗中,适量浇水

5 室温(20℃),光照充足,不浇水

A.比较1号和3号可研究温度对马铃薯生长发育的影响

B.比较1号和2号可研究光照对马铃薯生长发育的影响

C.比较1号和5号可研究水分对马铃薯生长发育的影响

D.比较2号和5号可研究光照和水分对马铃薯生长发育的影响

14.以下是有利于幼小蝌蚪和甲状腺激素探究甲状腺激素作用的实验设计,不合理的是( )

A.实验组饵料中添加甲状腺激素,对照组不作任何处理

B.实验组与对照组应饲喂等量的同种饵料,放在相同的环境中饲养

C.实验组与对照组的饲养环境应适合蝌蚪的生长和发育

D.实验组和对照组的蝌蚪数量应相同,但大小和发育程度可不予以考虑

15.用金属框可以拉出一个肥皂泡。小明认为肥皂泡的形成和形状变化可能与金属框的形状有关。于是他做了几个不同形状的金属框,逐一进行实验。仔细观察肥皂泡的形成过程和形状的变化情况。就“小明认为肥皂泡的形成和形状变化可能与金属框的形状有关”这一环节而言,它属于科学探究中的( )

A.提出问题 B.作出假设 C.收集证据 D.验证假设

16.有关科学发现和科学学说的建立过程的描述:①科学发现是很多科学家的共同参与,共同努力的结果②科学发现的过程离不开技术的支持 ③科学发现需要理性思维与科学实验的结合 ④科学学说的建立是一个不断扩展、继承、修正和发展的过程。以细胞学说的建立过程为例,涉及上面描述的有( )

A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④

17.一款新药真正应用于患者之前,需经历从临床前研究到三期临床试验的漫长历程,平均耗时10年以上。研发新药经常是远水难救近火,老药新用成为更实际的操作。面对一些突发流行病,研究人员对多种老药进行试验,将病毒株培养在不同药物稀释液里,观察随时间推移,病毒株的存活率。横线上的句子所描述的过程属于科学探究的哪个环节?( )

A.提出问题 B.猜想与假设

C.进行实验与收集证据 D.得出结论

18.2021年10月16日,神舟十三号数人飞船发射取得圆满成功,此次执行任务的三位宇航员分别是( )

A. 翟志刚,王亚平、叶光富 B.聂海胜、刘伯明、新洪波

C.景海图、刘洋、刘旺 D.聂海胜、张晓光、王亚平

19.本学期同学们要学习《科学》课程,要进入科学的世界,这就需要留心观察,从发现周围的问题着手。下列不属于科学问题的是( )

A.杭州西湖在哪个季节最美

B.校园内哪几种植物在冬季开花

C.夏天雨后的天空为什么经常会出现美丽的彩虹

D.航天员王亚平在太空中为什么能做成一个很大的水球

20.每年的7月下旬至9月是吃西瓜的最佳时间。我们在购买西瓜时,会习惯用手指来弹西瓜,根据发出的声音判断西瓜是否已经成熟,“用手指弹西瓜”听声音判断,在科学探究中属于( )

A.提出问题 B.建立假设

C.获取事实与证据 D.得出结论

二、填空题

21.科学探究是获得科学知识的一种基本 。它是一个不断地发现 ,通过多种途径寻求 ,运用创造性思维来解决问题,并通过 达成共识的过程。

22.如果你翻动花园、庭院中的花盆或石块,常常会看到一些身体略扁、长椭圆形、灰褐色或黑色的小动物在爬行,这就是鼠妇,又叫潮虫。当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了。这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?某同学对此进行了探究,请你将他探究活动的过程填写完整。

提出问题:鼠妇会选择阴暗的环境吗?

作出假设:

制定并实施探究方案:在铁盘内放上一层湿土,一侧盖上不透光的纸板,另一侧盖上透明的玻璃板,在铁盘两侧的中央处各放5只鼠妇,观察鼠妇的行为。

该实验的变量是 。

如果在铁盘两侧中央各放1只鼠妇是否可以得出准确的结论?

为什么?

分析结果,得出结论:该同学对上述实验重复了5次,结果如下表:

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

明亮 0只 1只 2只 0只 2只

阴暗 10只 9只 8只 10只 8只

为了使实验结论更准确,应对上述数据做怎样的处理?

从中得出的实验结论是 。

23.小明做探究物体所受重力大小与物体质量的关系的实验,实验数据记录如下表。

质量(千克) 重力(牛) 比值(G/m)(牛/千克) 比值平均值(牛/千克)

0.10 0.99 9.9 (2)

0.20 1.96 (1)

0.30 2.91 9.7

(1)在实验探究中,需要的主要测量工具是 和 。

(2)将上表空白处(1) (2) 补充完整。

(3)分析表格中的数据,得出的结论是 。

(4)在一般情况下,g为定值,但经过科学家的精确测量,各地区的g值仍有些差异,下表是小明查阅资料得到的有关g的信息。

地点 g值的大小 纬度

赤道 9.780 0°

广州 9.788 23°06′

武汉 9.794 30°33′

上海 9.794 31°12′

北京 9.801 39°56′

纽约 9.803 40°40′

莫斯科 9.816 55°45′

北极 9.832 90°

通过分析上表,可以发现,g值相同的城市是 ;g值相差最大的两个 地区是 。试猜想g值变化的原因可能是 。

(5)实验后,小明还想进一步探究物体受到的重力大小与物体体积的关系,请你设计一个实验方案(简述实验步骤): ;

24.以下是某同学开展探究活动的几个步骤,请阅读并回答下列问题。

①明发现池水中有小白点在浮动,仔细看了很久。 ②他想这事什么生物呢?

③是取出一滴池水,做成破片标本,用显微镜观察。 ④原来是草履虫。

以上叙述中,属于提出问题的是 ,属于进行试验的是 。

25.2022年10月16日上午10时,中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕,习近平代表第十九届中央委员会向大会作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。“新冠”疫情持续,“双减”政策中托管服务的落地,学校要求学生每天在校进行“三检”,分别是晨检、午检和晚检。请回答:

(1)晨检时值周老师用红外线测温仪测得小科同学体温 36.5℃(如下图甲所示),可以判断小科的体温为 (填“正常”或“不正常”)。

(2)小虹同学早上起来感觉有点头晕发热,妈妈送她去医院做了检查。医生用体温计给她测体温,接着又给她化验血液以及核酸检测等。医生采取这些行动的直接目的是为了___________(填字母编号)。

A.建立假设 B.获取事实与证据

C.制定计划 D.提出问题

(3)小虹在测量体温后仔细观察该体温计的结构,她的想法正确的是________(填字母编号)。

A.该体温计能准确到 0.01℃

B.用该体温计也可以测量冰水的温度

C.该体温计可以离开人体读数

D.该体温计形状接近三棱柱,主要目的为美观

26.阅读下面两则材料,回答以下问题:

材料一:最近 4 年来,在南美的亚马孙热带雨林里,发现了 441 个新物种,其中有很多有趣的物种,比如吃素的食肉鱼、身上有耀眼色斑的蜥蜴,只有大拇指指甲大小的青蛙等。

材料二:澳大利亚科研人员在昆士兰州发现了一个“失落的世界”,在这片与世隔绝了数百万年的雨林中找到了 3 个新物种,分别是叶尾壁虎、金色石龙子(一种蜥蜴)和一种居住在巨石堆中的蛙类。

(1)拇指大小的青蛙个子小,而每到夏天宁波农田里也会出现不少青蛙,这些青蛙却是比较大的,如何判断它们是否属于同一物种? 。

(2)根据已有知识,新物种的产生是由于 。(选填字母代号)

A.地理隔离 B.出现天敌 C.食物变化

(3)数百万年来昆士兰州的热带雨林始终得以生生不息的最主要原因是 (选择生物基本特征的其中一个填写)。

27.下面图一表示人体的呼吸过程,图二为“探究人体呼出的气体成分”的实验装置示意图,请据图回答下列问题。

(1)图二实验中,用于吸气并作为对照的装置是 ;

(2)综合分析图一和图二得出的结论是 。

三、实验探究题

28.晓丽为研究“蜂蜜粘性与温度的关系”,设计了如下的实验方案:将蜂蜜分别装入三个小瓶,一瓶放在冰箱,一瓶放在室内,另一瓶放在微波炉中加热一会儿,然后找三支相同的试管,用三支吸管分别从三个小瓶中各取一滴蜂蜜,同时分别滴到同样倾斜放置着的试管内壁的同一高度上,观察各瓶蜂蜜流到试管底部的时间。记录实验数据如下:

蜂蜜所处环境 冰箱中 在室内 经微波炉加热

温度 较低 一般 较高

测得的时间 较长 一般 较短

晓丽又用其它不同品牌的蜂蜜做了相同的实验,实验现象都是如此。请回答:

(1)实验得到的结果是: 。

(2)实验得出的结论是: 。

(3)这一结论可以用下列图象中的 来表示。

29.为了探究“赤霉素对大豆植株高矮特性的影响”.

(1)甲同学进行了如下实验:

①取生长正常、大小相同的大豆幼苗15株,测量高度后,置于按科学标准配制的培养液中,放在适宜的温度和光照等条件下培养.

②每天喷洒用清水配制的赤霉素溶液.

③20天后测量每株大豆的高度.发现平均高度增加了.

实验结论:赤霉素有促进大豆植株增高的作用.

乙同学认为甲的实验结果可信度不高,因为甲没有设置对照组.请你帮助设置对照实验:

①取 的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养.

②每天喷洒与实验组等量的 .

③20天后测量每株大豆的高度,计算平均高度.

(2)如果20天后,出现 的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

30.听长辈说制作生拌菜不能添加黄瓜,小科想:难道黄瓜能使蔬菜中的营养素流失吗

【查阅资料】

青椒等蔬菜中含有大量的维生素 C,且维生素 C 能使蓝色的淀粉碘溶液褪色.

【实验操作】

步骤一:淀粉碘溶液的配制:取 1 克淀粉,加入 100 毫升水,搅拌均匀,再加入 1 毫升碘酒溶 液;

步骤二:分别榨取新鲜黄瓜汁与青椒汁.各取 20 毫升青椒汁分别倒入 A、B 两锥形瓶中,再分 别加入黄瓜汁、蒸馏水各 40 毫升混匀,放置 60 分钟,中间每隔 10 分钟搅拌一次;

步骤三:取等量蓝色淀粉碘溶液分别装入两个烧杯,分别倒入 A、B 两溶液,搅拌均匀,静置观察

【现象记录】

实验操作 实验现象

淀粉碘溶液、青椒汁和黄瓜汁 蓝色不消褪

淀粉碘溶液、青椒汁和蒸馏水 蓝色褪去

根据上述过程回答下列问题:

(1)科学实验需要控制变量,下列情况会影响测定结果的是

A 混合液放置时间不同 B 被测混合液的体积不同 C.锥形瓶的大小不同

(2)在步骤二中每隔 10 分钟搅拌一次,其目的是_

(3)能证实黄瓜汁把维生素 C 分解了的实验现象是

(4)完成上述实验后,小科又用菠菜、西红柿等代替青椒重复上述实验,这样做的好处是:

31.蚕宝宝是我们熟悉的昆虫,正常情况下,蚕宝宝在结茧时不吃也不喝,每个蚕宝宝能结出一个厚薄均匀的茧,某兴趣小组在对蚕茧分类时发现,有个别蚕茧是有两个蚕宝宝共同结出的“双宫茧”,属于劣质茧。因此想探究产生“双宫茧”的原因。他们在5月份进行了实验,将刚成熟的蚕宝宝分三组以不同的密度(如:130条/米2指每平方米放的蚕宝宝数量为130条)进行实验,7天后统计“双宫茧”的数量。为实验的可靠性在9月份又做了一次实验。实验结果见下表。请问:

(1)该小组提出的假设是 ;

(2)这一实验可得出的结论是 ;

(3)你还对产生“双宫茧”其他原因是否另有猜测,请你举出其中的一个 。

32.小吴看见学校门口安装了一种太阳能壁灯。如图,它的主要部件有光控开关Sl(光照强度不足时会自动闭合的开关)、延时感应开关S2(有人靠近到一定距离后会自动闭合一段时间的开关)、太阳能发电板、锂电池、LED灯(它的光照强度超过光控开关Sl的临界点)、支架等。白天太阳能发电板发出的电储存在内部的锂电池中,只有当光照强度不足、有人靠近时才会自动亮灯3分钟。

小吴在不拆开该灯的情况下对灯的内部结构进行探究:

(1)[分析与判断]

根据对自动亮灯条件的分析,可以判断光控开关S1和延时 感应开关S2的连接方式为 联。

(2)[问题与猜测]

小吴仔细观察外观后没有发现光控开关Sl的位置,他提出如下的猜想:①可能在LED灯上 ②可能在延时开关上 ③可能在太阳能发电板上

[推理与实验]

小吴思考后排除了猜想①的可能,因为如果在LED灯上,那么在电池充满电后晚上有人靠近时会出现的现象为 。

A.不会发光 B.正常发光 C.灯泡不断地闪烁

(3)小吴在验证其它二种猜想时可采用的实验方案是 。

33.大豆种子具有2片子叶,能为种子萌发提供营养物质。小明认为:大豆种子子叶的完整程度会影响种子的萌发率。于是他进行相应的探究,请完成下列实验设计和问题交流。

(1)【实验设计】

实验步骤 设计要求

①准备两个大小相同的洁净培养皿,分别标为A、B;选取大小相近、具有完整胚的活大豆种子40颗,经充分浸泡后,随机平均分成两组。 选择合适的实验器材

②将一组每粒大豆种子的子叶均除去一片后,平铺在A培养皿中;将另一组大豆种子 。 设置对照实验

③将A、B两个培养皿放置在相同的适宜环境中,每天同时浇适量且等量的水。 控制实验条件

④每天观察并记录 ,并进行统计分析。 观察和记录

(2)【问题交流】多次重复实验后,小明发现A、B两组种子大部分都萌发且萌发率基本相同,于是得出结论:大豆种子子叶的完整程度不会影响种子的萌发率。小红认为该实验还不足以支持小明的结论,还需要进一步实验,请设计简要的实验方案。

答案解析部分

1.【答案】A

【解析】【分析】对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验,叫做对照实验。

【解答】A、小科,采取两只手背一只涂抹、一只不涂抹防晒霜进行对比实验,对比实验的影响因素基本一致,因此所获得的实验结果比较科学.这样的实验方案是最为合理的,A符合题意。

B、小英, 第一天手背涂上防晒霜,第二天不涂。因为不同时间涂抹,时间因素控制不了天气的变化,这会成为对比实验中的不同因素,故该实验结果不具有科学性,实验方案不合理,B不符合题意。

C、小玲,因为采取不同实验者,由于个人的体质因素不同,从而让对比实验会因影响因素不同,导致不具有科学性,故该实验方案不合理,C不符合题意。

D、小红,由于采取不同部位的皮肤进行对比实验,使对比实验的影响因素不同,而让对比实验会因影响因素的不同,不具有科学性.该实验方案不合理,D不符合题意。

故答案为:A

2.【答案】C

【解析】【分析】科学探究包括收集证据、提出问题、建立假设、设计方案、进行实验、得出结论、交流评价等。

【解答】“拿起磁铁靠近粉末”这属于探究环节里的进行实验、收集证据。

故选C。

3.【答案】D

【解析】【分析】探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论.有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.

【解答】解:弗莱明在培养细菌的器具中发现一种青霉菌,在这种青霉菌的周围没有其他细菌生存,因此,他提出的问题应该是:青霉菌产生的处为什么没有细菌?作出假设是对提出问题的回答,弗莱明针对青霉菌处没有细菌的事实作出的假设应该是:青霉菌能产生抑制细菌增殖的物质.故D正确.

故选:D.

4.【答案】D

【解析】【分析】学好科学,学会科学探究的方法,对我们今后的发展至关重要。我们要学会科学的思考方法,正确运用科学知识和科学方法,为人类创造更加美好的明天。

【解答】仔细观察、积极实验、认真思考都是学习科学的基本方法,故D符合题意。

故答案为:D

5.【答案】A

【解析】【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.

【解答】解:A、孟德尔在进行豌豆杂交实验时,对不同世代的不同性状的个体数目都进行了记载,并用统计学的方法进行了分析.A错误;

B、制酸奶要用到乳酸杆菌,乳酸菌属于细菌,只有在无氧的条件下,牛奶经酵母菌的发酵后使原有的乳糖变为乳酸,因此设计有氧和无氧的条件对照来获得证据,B正确;

C、巴斯德通过实验证明微生物只能来自微生物,而不能凭空产生.因此设计鹅颈瓶对照实验来获得证据.C正确;

D、在探究“光照对黄粉虫幼虫生活的影响”的实验中,对黄粉虫幼虫生活的影响的因素是光照,因此,这个实验中的变量是光照,因此通过设计对照实验来获得证据.D正确.

故选:A.

6.【答案】B

【解析】【分析】(1)植物的根在重力的影响下,会顺着重力方向生长,这种现象称为植物的向地性。茎和根的向地性不同,茎会背着重力方向向上生长(称为负向地性)。

(2)适宜的温度、一定的水分和充足的空气都是种子萌发所需要的条件。

【解答】A、 本实验的目的是研究蚕豆种子根的向地性和茎的负向地下性,说法错误,故不符合题意。

B、 用浸泡过的蚕豆种子能够为种子的萌发提供充足的水分,有利于它的萌发,说法正确,故符合题意。

C、 该实验主要通过比较芽与根生长的方向来得出结论,说法错误,故不符合题意。

D、 该实验证没有涉及生长素的研究,故不能得出生长素能促进芽与根的生长的结论,说法错误,不符合题意。

故答案为:B

7.【答案】A

【解析】【分析】在采样时一般用五点取样法。

【解答】点状取样法即确定对角线中点作为中心轴取样,再在对角线上选择四个与中心点距离相等的点作为样点,故A正确;

故选A。

8.【答案】B

【解析】【分析】 由科学探究的主要环节得出科学探究的六个步骤主要是:提出问题,猜想与假设,制定计划与设计实验,进行实验与收集证据,分析与论证、评估,交流与合作.

【解答】A. 在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神,正确;

B.科学家们得出的结论就不应该再去怀疑 ,这种观点是错误的,因为科学在不断地进步,科学家得出的结论可能也是不够完善的;

C. 对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证 ,正确;

D. 实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录 ,正确;

故答案为:B.

9.【答案】A

【解析】【分析】科学探究时:在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神;对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证;实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录,同时科学探究是一个不断完善,不断修正的过程;

【解答】A. 科学家们得出的结论就不应该再去怀疑,错误,科学探究是一个不断完善,不断修正的过程;

B. 在科学探究过程中,应提倡交流合作的精神,B正确;

C. 对自己的猜想,应设计相应的实验来加以验证 ,C正确;

D. 实验时不但要看实验现象,还应该认真做好实验记录 ,D正确;

故答案为:A.

10.【答案】A

【解析】【解答】科学探究一般程序的步骤是提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集证据、分析与论证、评估.

【分析】了解物理学历史,了解物理学的研究方法,培养学生学习物理的兴趣.

11.【答案】C

【解析】【分析】在科学研究中,不能只通过一次实验就仓促得出结论,这样的结论比较片面,甚至会出现错误,往往需要还用不同的实验器材反复进行实验,收集更多的数据才行。

【解答】在三次实验中,第一次两只鸡蛋都破,第三次两只鸡蛋都没破,可见在A和C点时两只鸡蛋的情况相同,没有再次探究的价值。只能还用不同的鸡蛋从B点释放,重复几次,这样才能得到更加准确的结论,故C正确, 而A、B、D错误。

故选C。

12.【答案】D

【解析】【分析】 科学探究的六个步骤主要是:提出问题,猜想与假设,制定计划与设计实验,进行实验与收集证据,分析与论证、评估,交流与合作。

【解答】 “视力检查”这一过程相当于科学探究环节中属于科学探究中的收集事实与证据;

故答案为:D.

13.【答案】D

【解析】【分析】运用控制变量法探究实验需注意的是每次只能改变其中一个变量,控制其他条件不变,若是实验中有两个变量同时研究对实验的影响,实验将不能进行。

【解答】A、1号和3号的变量是温度,所以可以研究温度对马铃薯生长发育的影响,A不符合题意;

B、1号和2号的变量是光照,为了研究光照对马铃薯生长发育的影响,B不符合题意;

C、1号和5号的变量为是否浇水,探究水分对马铃薯生长发育的影响,C不符合题意;

D、2号和5号有光照和是否浇水两个变量,因此不能同时研究光照和水分对马铃薯生长发育的影响,D符合题意。

故答案为:D

14.【答案】D

【解析】【分析】甲状腺激素是由甲状腺分泌的,它的主要作用是促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性;要探究甲状腺激素有促进生物体生长发育的作用,应以甲状腺激素为变量设置对照实验.据此解答.

【解答】解:A、两组形成了一组对照实验,变量是甲状腺激素,实验组中放入了甲状腺激素,对照组中没有加入甲状腺激素,A正确.

B、设置对照实验的关键是对照实验中只能有一个变量,这样才能看出实验结果与变量的对应性,实验组与对照组应饲喂等量的同种饵料,放在相同的环境中饲养,B正确;

C、对照实验中只能有一个变量,实验组与对照组的饲养环境应适合蝌蚪的生长和发育,C正确;

D、实验组和对照组的蝌蚪数量应相同,但大小和发育程度可也应相同,D错误.

故选:D.

15.【答案】B

【解析】【分析】科学探究的一般步骤有:提出问题、建立猜想与假设、设计实验方案、获取事实与证据、得出结论、评价与交流。由题中信息可以确定环节属于科学探究中的哪一环节。

【解答】根据题中信息“ 小明认为肥皂泡的形成和形状变化可能与金属框的形状有关 ”,小明的主观猜测,所以这是科学探究中的作出假设,B选项正确。

故选B

16.【答案】D

【解析】【分析】科学探索精神在于不断研究,分析,继承,拓展,发展,积累先辈科学家的经验,不断延续科学探究,坚持不懈,不怕艰苦,耗时耗力,也要探究出科学的成果。

【解答】 维萨里在1543年,在器官水平研究生命,但是未深入到细胞水平;比夏在17世纪,在组织水平研究生命,但是未深入到细胞水平;虎克在1665年,利用显微镜发现并命名了细胞,成果是观察到的是死细胞;列文虎克在17世纪,不肯放弃继续研究用显微镜观察到了活细胞,但是未上升到理论水平;马尔比基在17世纪,继续前面科学家未完成的研究,用显微镜观察了动植物的微细结构,但是未用细胞来描述;施莱登在19世纪,首先提出细胞是构成植物体的基本单位,可是未与动物界联系;施旺在19世纪 与施莱登共同提出细胞学说,一切动植物都是由细胞构成的,但是未搞清细胞来源的过程;耐格里在19世纪,观察到了新细胞的产生是细胞分裂的结果,但是未上升到理论水平;魏尔肖在1858年,总结出细胞通过分裂产生新细胞,但是未考虑非细胞结构生命的增殖,但是魏尔肖提出"所有的细胞都来源于先前存在的细胞"的著名论断,彻底否定了传统的生命自然发生说的观点,至此细胞学说才全部完成。这些种种充分说明了科学发现是很多科学家的共同参与,共同努力的结果,科学发现的过程离不开技术的支持,科学发现需要理性思维与科学实验的结合,科学学说的建立是一个不断扩展、继承、修正和发展的过程。

故答案为:D

17.【答案】C

【解析】【分析】科学探究的七个环节是:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与收集数据、分析与论证、评估、交流与合作。

【解答】材料中的“研究人员对多种老药进行试验,将病毒株培养在不同药物稀释液里,观察随时间推移,病毒株的存活率。”这些行动的直接目的是为了进行实验与收集证据,属于科学探究中的进行实验与收集证据。

故选C。

18.【答案】A

【解析】【分析】北京时间16日0时23分,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火。作为进驻中国空间站“天宫”的第二批航天员,翟志刚、王亚平、叶光富将展开为期6个月的太空工作生活,创造中国航天员太空驻留时长的新纪录。其中,王亚平将成为中国首位进驻空间站的女航天员,也将成为中国首位实施出舱活动的女航天员。

【解答】2021年10月16日,神舟十三号数人飞船发射取得圆满成功,此次执行任务的三位宇航员分别是翟志刚、王亚平、叶光富。

故选A。

19.【答案】A

【解析】【分析】科学问题是指在特定的知识背景下提出的关于科学知识和科学实践中需要解决而尚未解决的问题。

【解答】杭州西湖在哪个季节最美与科学知识和科学实践无关,不属于科学问题,故A符合题意;校园内哪几种植物在冬季开花、夏天雨后的天空为什么经常会出现美丽的彩虹、航天员王亚平在太空中为什么能做成一个很大的水球都与科学知识和科学实践有关,需要同学们去思考、去实践、去解决,属于科学问题,故B、C、D符合题意。

故答案为:A

20.【答案】C

【解析】【分析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。

【解答】“用手指弹西瓜”听声音判断,是为了获取成熟西瓜的事实和证据,C符合题意。

故答案为:C

21.【答案】方式;问题;证据;评价与交流

【解析】【分析】主要考查你对 科学研究方法 等考点的理解。科学探究是指为了能积极主动地获取生物科学知识,领悟科学研究方法而进行的各种活动。通俗地说,就是让我们自己去发现问题.主动去寻找答案,而不是被动地接受知识。科学探究重在探索的过程,而不是只注重答案本身。

【解答】科学探究是获得科学知识的一种基本方式 。它是一个不断地发现问题,通过多种途径寻求证据 ,运用创造性思维来解决问题,并通过评价与交流达成共识的过程。

科学探究的过程:

科学探究过程 基本要求

提出问题 ①从生活、实践,学习中发现问题;②表述这些问题;③根据已知科学知识揭示矛盾

作出假设 ①根据已知科学知识对问题提出假设;②判断假设的可检验性

制定计划 ①拟定计划;⑦根据拟定的计划,列出所需材料和用具;③选出控制变量;④设计对照组

实施计划 ①采用多种途径实施计划;②记录现象、数据;③评价现象,数据的可靠性

得出结论 ①描述现象;⑦处理数据;③分析得出结沦

表达和交流 ①撰写探究报告;②交流探究过程和结论并完善

22.【答案】鼠妇会先选择黑暗的环境;光;不能;一只鼠妇没有代表性;求平均值;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活

【解析】【分析】科学探究的步骤是提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论和表达交流,鼠妇喜欢生活在阴暗潮湿的环境中,探究鼠妇喜欢生活在黑暗环境中,提出的问题是鼠妇会选择黑暗的环境吗?

作出的假设应是鼠妇会先选择黑暗的环境,并设置对照实验,变量是光,为减少误差应选择多个鼠妇.据此解答.本题考查的是探究影响鼠妇分布的环境因素,对照实验指的是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都必须相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量,设置一组对照实验,对照实验要遵循单一变量原则.解答此类题目的关键是灵活运用所学知识,结合探究实验的要求来解答.

【解答】解:(1)当你搬开花盆或石块,鼠妇很快就爬走了,这是为什么呢?是因为环境变明亮了吗?故对此进行了探究,可提出问题:光对鼠妇生活的影响吗?(2)通过提出的问题可以作出假设:光会影响鼠妇的生活,假设也可以从反面假设,如鼠妇不喜欢有光的环境,都可以,关键是分析实验结果,得出结论;(3)由于该实验探究的是光对鼠妇的影响,所以实验的变量应该是光,实验装置:由于纸盒的一半盖的透明的玻璃板,一半盖的是不透光的纸板,这样纸盒就形成了阴暗与明亮两种环境;(4)为了减小实验误差,不能用1只鼠妇,所用鼠妇的数量要多,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差,因此实验中所用鼠妇的数量要多,尽可能排除其他因素的干扰;要计算不同环境下五次实验数据的平均值,根据实验结果可得出结论:光会影响鼠妇的生活;(5)通过求实验数据平均值可知:明亮环境中平均一只鼠妇,阴暗环境中平均九只,故可得出结论:光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中生活.

故答案为:(2)鼠妇会先选择黑暗的环境;(3)光;(4)不能,一只鼠妇没有代表性.(5)光;光对鼠妇的生活有影响,鼠妇喜欢在阴暗的环境中生活.

23.【答案】(1)弹簧测力计;天平

(2)9.8;9.8

(3)重力与质量的比值是定值(重力与质量成正比)

(4)武汉和上海;北极和赤道;纬度变化

(5)分别测出质量相同的两个物体的体积(不同),然后用弹簧测力计分别测出这两个物体的重力,再进行比较。

【解析】【分析】本题考查了探究重力大小跟什么因素有关的实验,考查了对数据获取、处理和分析,考查了重力和质量的关系及应用,考查了控制变量。

(1)根据题目中测量的物理量质量和重力可以判断测量用的工具;

(2)根据表格中数据第三列的表头【比值(G/m)(牛/千克)】,可以计算得到;

(3)表格在数据知,物体的重力和质量的比值是9.8的平均值;

(4)根据表格中数据可以清楚知道g值相同的城市和g值相差最大的两个城市,从表格中法相有两个量g值和维度,可用猜测第三空的答案;

(5)根据“探究物体受到的重力大小与物体体积的关系”这一目的,我们要用控制变量的思维来解答。

【解答】

(1)探究“重力的大小跟什么因素有关”实验中,需要测量物体的重力和质量,因此需要的测量工具是弹簧测力计和天平;

(2)根据表格中数据第三列的表头【比值(G/m)(牛/千克)】,可以求得1.960,20=9.8;再求平均值(9.9+9.8+9.7)3=9.8;

(3)由表格在数据知,物体的重力和质量的比值是一定值,即物体所受的重力与其质量成正比;

(4)由表格中数据知,武汉9.794上海9.794g值相同的城市,赤道9.780北极9.832显然是g值相差最大的两个地区。赤道的g值最小为9.780N/kg,北极的g值最大,为9.832N/kg;进一步分析,发现所处的地球纬度不同,g值不同,且纬度越大,g值越大;

(5)分别测出质量相同的两个物体的体积(不同),然后用弹簧测力计分别测出这两个物体的重力,再进行比较。

故答案为:(1)弹簧测力计;天平;(2)9.8;9.8;(3)重力与质量的比值是定值(重力与质量成正比);(4)武汉和上海;北极和赤道;纬度变化;(5)分别测出质量相同的两个物体的体积(不同),然后用弹簧测力计分别测出这两个物体的重力,再进行比较。

24.【答案】②;③

【解析】【分析】科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流。科学探究的方法有很多,像观察、调查、实验、收集资料和分析资料等都属于科学探究常有的方法。

【解答】从题干的叙述中,可以看出,①是观察,②是提出的问题, ③ 是设计实验并实施实验,④是结论。

25.【答案】(1)正常

(2)B

(3)C

【解析】【分析】(1)根据人体体温的正常范围解答;

(2)根据对科学探究实验的环节的认识判断;

(3)根据对体温计的认识判断。

【解答】(1)人体的正常体温为37℃,而小科同学的体温为36.5℃,在正常范围内,即它的体温正常。

(2)小虹同学早上起来感觉有点头晕发热,妈妈送她去医院做了检查。医生用体温计给她测体温,接着又给她化验血液以及核酸检测等。医生采取这些行动的直接目的是为了获取事实与证据,故选B。

(3)A.体温计的分度值为0.1℃,故A错误;

B.体温计的测温范围为35℃~42℃,而沸水的温度为100℃,故B错误;

C.体温计液泡上方有一段细小的弯曲,可以防止水银柱下降,故C正确;

D.体温计形状为三棱锥,相当于放大镜,可以将水银柱放大,便于读取示数,故D错误。

故选C。

26.【答案】(1)能相互交配,并产生具有生殖能力的后代

(2)A

(3)进行繁殖

【解析】【分析】1、在生物学上同一物种间不存在生殖隔离,不同物种间存在生殖隔离。全世界不同肤色的人种之间不存在生殖隔离。

2、由材料信息可知,发现新物种的两个地方都是人迹罕至的地方;

3、生物都有一定的寿命,但因为生物能进行繁殖,所以生命得以生生不息的得到延续。

【解答】(1)判断是否属于同一物种,主要去看这些生物之间有没有存在生殖隔离。如能相互交配,并产生具有生殖能力的后代就属于同一物种;

(2)根据材料信息出现新物种的两个地理位置可知,新物种的产生是由于地理隔离,A选项正确;

(3)生物的种族得以延续主要是由于生物有进行繁殖的能力。

故答案为:(1)能相互交配,并产生具有生殖能力的后代 (2)A (3)进行繁殖

27.【答案】(1)甲

(2)人体呼吸吸入氧气,呼出的气体中含有较多的二氧化碳

【解析】【分析】此题通过人体呼吸、循环等生理活动的示意图,及用实验来验证呼出的气体含有较多的二氧化碳.考查了血液循环过程中血液成分的变化等知识.此题是一道综合题,不但用到呼吸系统的知识还用到了循环系统方面的知识.关键是准确的识图,熟知各个系统之间的联系.

【解答】解:(1)通过观察实验装置来判断甲瓶与乙瓶,哪一个是吸气入口,哪一个是出气出口,乙装置中长玻璃管直接插入石灰水中,可以理解为出气口,如果是进气口的话,石灰水就被吸入到口中了,那么甲装置就为吸气口.明确了甲装置为进气口,乙装置为出气口,验证的是人体呼出的气体成分,那么甲装置是吸入的空气,起对照作用.根据二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊的特性,石灰水明显变浑浊的是乙瓶.(2)综合分析图一和图二得出的结论是人体呼吸吸入氧气,呼出的气体中含有较多的二氧化碳,本实验装置只能验证二氧化碳的含量不能验证氧的多少;乙装置为出气口,为人体呼出的气体.人体呼出较多的二氧化碳最根本的原因是全身的组织细胞进行呼吸作用分解产生的,通过血液循环运输到肺部毛细血管,二氧化碳透过毛细血管壁、肺泡壁进入肺泡,后随呼气的过程排出体外.

故答案为:(1)甲;(2)人体呼吸吸入氧气,呼出的气体中含有较多的二氧化碳.

28.【答案】(1)温度越高,蜂蜜流到试管底部的时间越短

(2)蜂蜜粘性与温度有关,且随着温度的增高,蜜蜂的粘性变小

(3)B

【解析】【分析】1.根据表格数据可知,用流淌时间来比较蜂蜜的粘性,流淌时间越长粘性越大,反之越小;

2.根据表格中的数据得到温度与粘性的关系,再找出符合这一关系的图线;

3.物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

【解答】(1)根据表格数据可知,当温度升高时,蜂蜜的流淌时间越来越短,说明粘性越来越小。由此可得出结论: 温度越高,蜂蜜流到试管底部的时间越短 ;

(2)实验得出的结论是:蜂蜜粘性与温度有关,且随着温度的增高,蜜蜂的粘性变小;

(3)结论是蜜蜂的粘性随着温度的升高而减小与B图线的变化相符,所以B选项正确。

29.【答案】(1)生长正常、大小相同;清水

(2)实验组植株的平均高度大于对照组植株的平均高度

【解析】【分析】对照实验的设置,除对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。

该实验研究的是"赤霉素对大豆植株高矮特性的影响",实验的变量是"赤霉素",因此实验组放赤霉素,对照组不放赤霉素,其他条件均相同。

【解答】(1)设置的对照组应是

①取长正常、大小相同的大豆幼苗15株,置于同样的培养液和适宜的温度和光照等条件下培养。

②每天喷洒与实验组等量的清水。

(2)如果20天后,出现实验组植株的平均高度大于对照组植株的平均高度的实验结果,可以得到“赤霉素有促进大豆植株增高作用”的实验结论。

30.【答案】(1)A.B

(2)使混合液充分接触(混合均匀),增大反应速率

(3)蓝色不褪去

(4)排除实验偶然性,(得出普遍规律)

【解析】【分析】此题通过对比实验来研究黄瓜能破坏蔬菜中的维生素C。利用维生素C能使蓝色的淀粉碘溶液褪色的原理进行探究。由于是对比实验,作为对比实验时一定注意控制好变量,如果应该控制的不变的量不一样时,就会影响到测定结果。

【解答】(1)控制变量以必须保证一个变量,其他条件相同,只有这样才能确定现象的不同是由此因素引起的。

A.混合液放置时间不同,维生素含量受到影响,会影响到实验的结果;

B.被测混合液的体积不同,滴入液体体积的不同,会影响实验的结果;

C.锥形瓶的大小不同也不会影响测定结果,使两种液体混合均匀;

故选AB。

(2)在步骤二中每隔10分钟搅拌一次,其目的是使混合液充分接触,加快反应速度。

(3)淀粉碘溶液+青椒汁和蒸馏水,实验现象蓝色褪去,说明维生素C能使蓝色的淀粉碘溶液褪色;

在淀粉碘溶液+青椒和黄瓜混合汁实验中,由于黄瓜能破坏蔬菜中的维生素C,因此能证实黄瓜汁把维生素C分解了的实验现象是蓝色不消褪。

(4)完成上述实验后,小科又用菠菜、西红柿等代替青椒重复上述实验,这样做的好处是:同时多选取几种样品进行实验,这样排除实验偶然性,(得出普遍规律)。

31.【答案】(1)产生“双宫茧”可能跟密度有关

(2)产生“双宫茧”的数量随密度增大而增多,温度的升高而增多

(3)产生“双宫茧”可能跟光照有关

【解析】【分析】探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论.有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思.探究实验的一般方法步骤:提出问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流.

【解答】(1)做出的假设是依据问题做出的,假设的做出又与我们对结果的基本预测有着密切关系.根据表中三组实验的不同条件是密度,即可推测探究的问题是:密度能影响产生“双宫茧”的数量吗?根据探究的问题作出的假设应是:产生“双宫茧”可能跟密度有关.(2)观察实验1的三组实验,在实验温度相同的情况下,密度越大,产生“双宫茧”的数量越多;观察实验2的三组实验,在实验温度相同的情况下,温度越高,产生“双宫茧”的数量越多,因此得出的结论是产生“双宫茧”的数量随密度增大而增多,温度的升高而增多;(3)产生“双宫茧”可能跟光照有关(不违背题意,言之有理即可)。

32.【答案】(1)串

(2)C

(3)用不透明的物体遮住太阳能发电板(或用不透明的物体遮住延时感应开关)

【解析】【分析】

(1)串联电路相互影响,并联电路互不影响。

(2)根据光控开关的特点判断猜想的是否正确。

(3)当一个问题可能有多个因素有关时,研究时采用控制变量法的思想。

【解答】

(1)只有当光照强度不足、有人靠近时才会自动亮灯3分钟,由此可见光控开关和延时感应开关相互影响,因此是串联的。

(2)如果光控开关是在LED灯上,当开关接通后,灯亮,开关会马上断开,灯灭;灯再亮,开关再马上断开灯又灭,因此会出现灯泡不断地闪烁的现象。

(3)如果验证光控开关是否在延时开关上,需要用不透明的物体遮住延时感应开关观察灯是否会亮;如果验证光控开关是否在太阳能发电板上,需要用不透明的物体遮住太阳能发电板观察灯是否会亮。

故答案为:串;(1)C;(2)用不透明的物体遮住太阳能发电板(或用不透明的物体遮住延时感应开关)。

33.【答案】(1)子叶不作处理;种子萌发的数量

(2)另取两组相同的大豆种子,经充分浸泡后,除去一片子叶,再将剩余的一片子叶除去1/3和2/3后,重复上述实验。

【解析】【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验,根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理是的就是对照组。

【解答】(1)由分析可知,该实验的自变量是“子叶的完整程度”。一组每粒大豆种子的子叶均除去一片后,平铺在A培养皿中,所以将另一组大豆种子的子叶应不作处理,平铺在B培养皿中,从而形成对照实验。

由分析可知,该实验的因变量是“种子的萌发情况”,所以需每天观察并记录种子萌发的数量,并进行统计分析。

(2)由分析可知,该实验的自变量是“子叶的完整程度”,虽然前面的实验已经体现了有子叶和没有子叶两种情况,但”子叶的完整程度“还应包括子也有但不完整的情况,所以还需要进一步实验的方案为:另取两组与相同的大豆种子,经充分浸泡后,除去一片子叶,再将剩余的一片子叶除去1/3、2/3 后,重复上述实验。

故答案为:(1)子叶不作处理;种子萌发的数量

(2)另取两组相同的大豆种子,经充分浸泡后,除去一片子叶,再将剩余的一片子叶除去1/3和2/3后,重复上述实验。

1 / 1

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化