江西省2024届高三上学期第一次大联考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省2024届高三上学期第一次大联考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 975.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-26 20:23:54 | ||

图片预览

文档简介

江西省2024届高三上学期第一次大联考历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1、在古代中国,从商周时期的“夷夏异制”到春秋战国以来的“华夷一体”,体现了对中原地区最高境界“华夏”的认同。这一认同( )

A.体现了民族交融的趋势 B.说明了游牧民族大量内迁

C.彰显了国家统一的潮流 D.证实了诸侯争霸日益剧烈

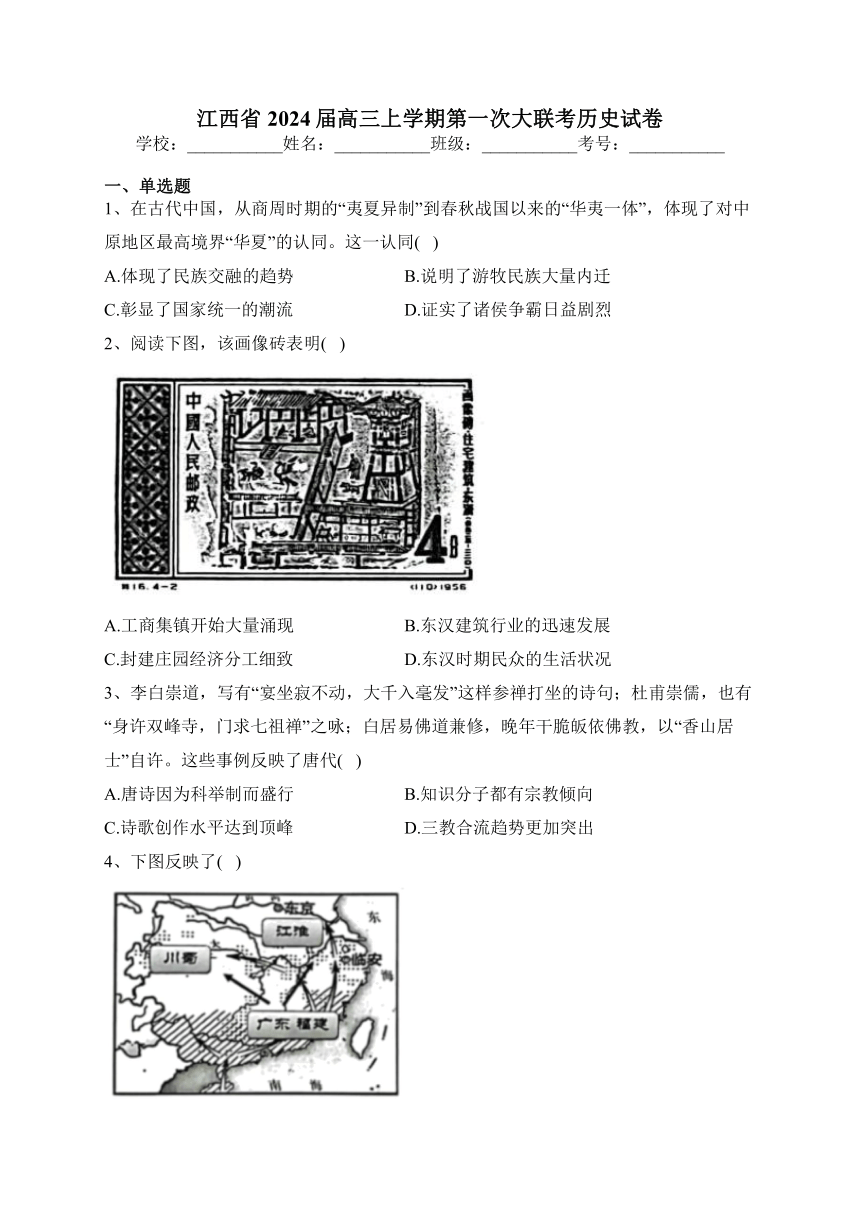

2、阅读下图,该画像砖表明( )

A.工商集镇开始大量涌现 B.东汉建筑行业的迅速发展

C.封建庄园经济分工细致 D.东汉时期民众的生活状况

3、李白崇道,写有“宴坐寂不动,大千入毫发”这样参禅打坐的诗句;杜甫崇儒,也有“身许双峰寺,门求七祖禅”之咏;白居易佛道兼修,晚年干脆皈依佛教,以“香山居士”自许。这些事例反映了唐代( )

A.唐诗因为科举制而盛行 B.知识分子都有宗教倾向

C.诗歌创作水平达到顶峰 D.三教合流趋势更加突出

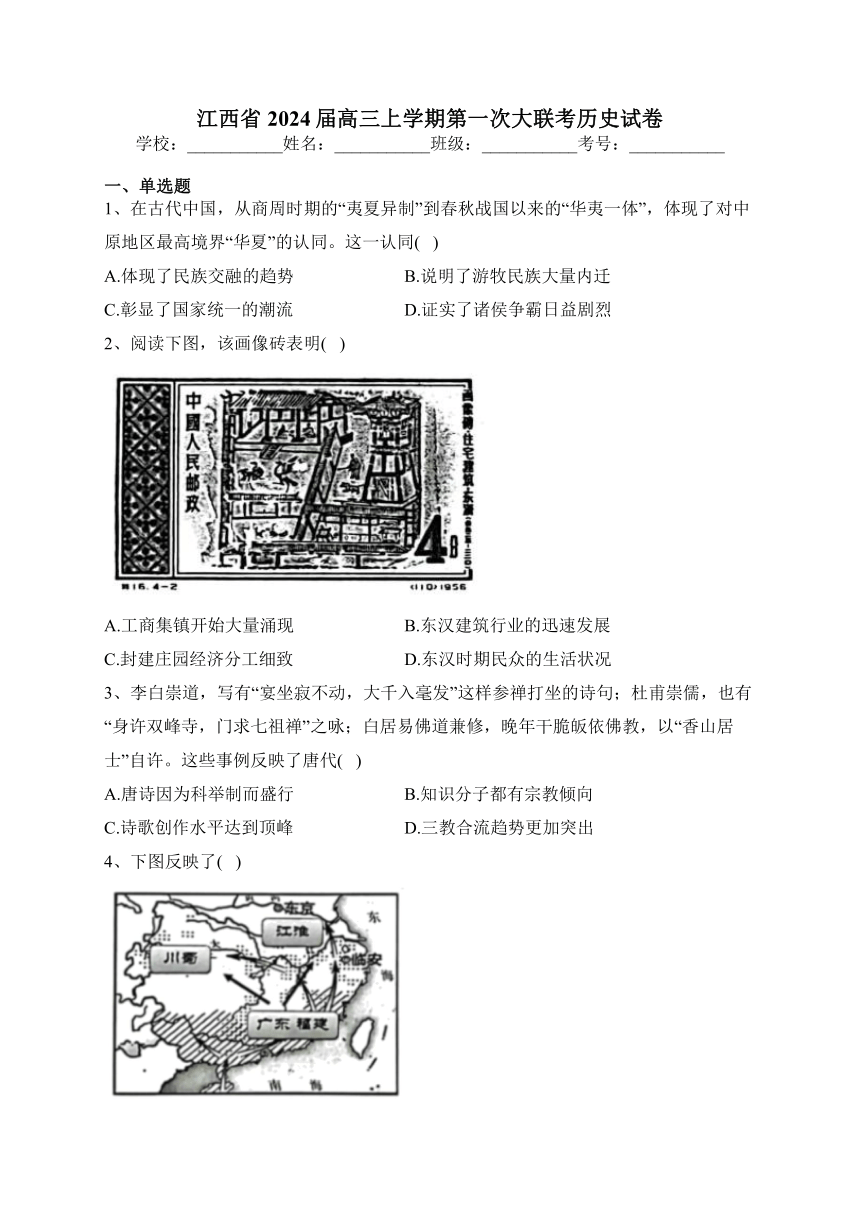

4、下图反映了( )

A.玉米甘薯等向内地传播的趋势 B.明末农民起义发展的基本态势

C.棉花由南方向内地推广的路线 D.白银逐步货币化并被使用历程

5、明代万历年间,以利玛窦为代表西方传教士来华传教。当时,皇帝及一些士大夫接受了科学技术上的知识,但是在思想上基本没有受到影响。这一现象主要由于( )

A.传教士以传播科技为主 B.明末清初社会转型相对平和

C.士人对西学的认知有限 D.黄宗羲等人对儒学彻底批判

6、太平军曾多次重创外国侵略者以先进武器装备组织起来“常胜军”“常捷军”,台湾高山族人民也曾多次迎头痛击日本侵略者,义和团民众奋起抵抗八国联军且数次获得大胜,轰轰烈烈的“五四运动”也曾取得初步胜利。这些事件表明( )

A.民族矛盾成为社会主要矛盾 B.民族意识呈逐步觉醒的趋势

C.农民阶级发挥了主力军作用 D.民主革命主流思想发生变化

7、从1903年清政府提出“国币”概念起,到1935年国民政府实施“法币”政策之前,政府实行的是银本位货币制,银圆、银币与银辅币通称为“国币”。1931年,中华苏维埃共和国临时中央政府规定,国家银行发行的纸币具有“国币”的地位。据此可知( )

A.中央政权加强管理经济职能 B.银币受到世界货币体系的制约

C.纸币更能体现货币价值尺度 D.货币改革均受国际形势的影响

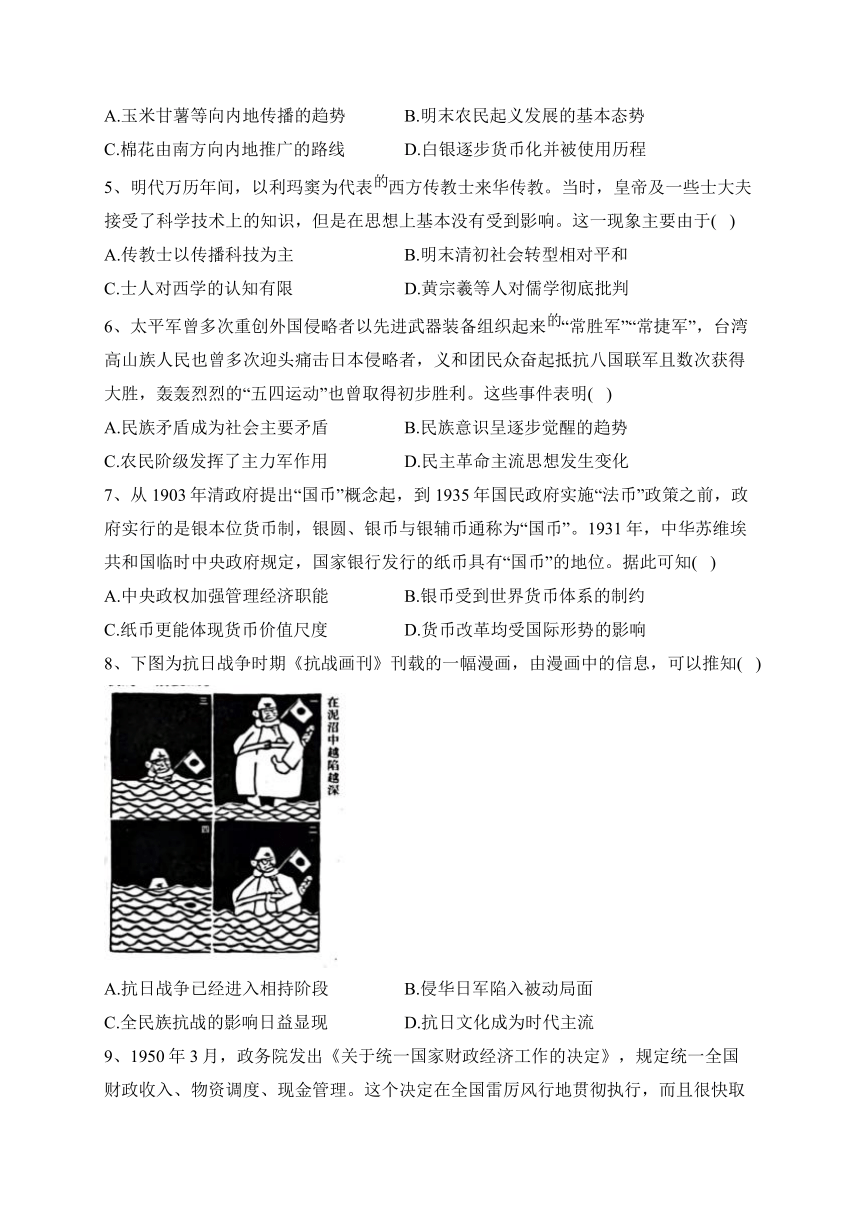

8、下图为抗日战争时期《抗战画刊》刊载的一幅漫画,由漫画中的信息,可以推知( )

A.抗日战争已经进入相持阶段 B.侵华日军陷入被动局面

C.全民族抗战的影响日益显现 D.抗日文化成为时代主流

9、1950年3月,政务院发出《关于统一国家财政经济工作的决定》,规定统一全国财政收入、物资调度、现金管理。这个决定在全国雷厉风行地贯彻执行,而且很快取得了成效。这些举措的主要目的是( )

A.实施改造,推行计划管理体制 B.稳定物价,统一全国财政经济

C.抗美援朝,集中管理政治经济 D.团结人民,收回海关管理权力

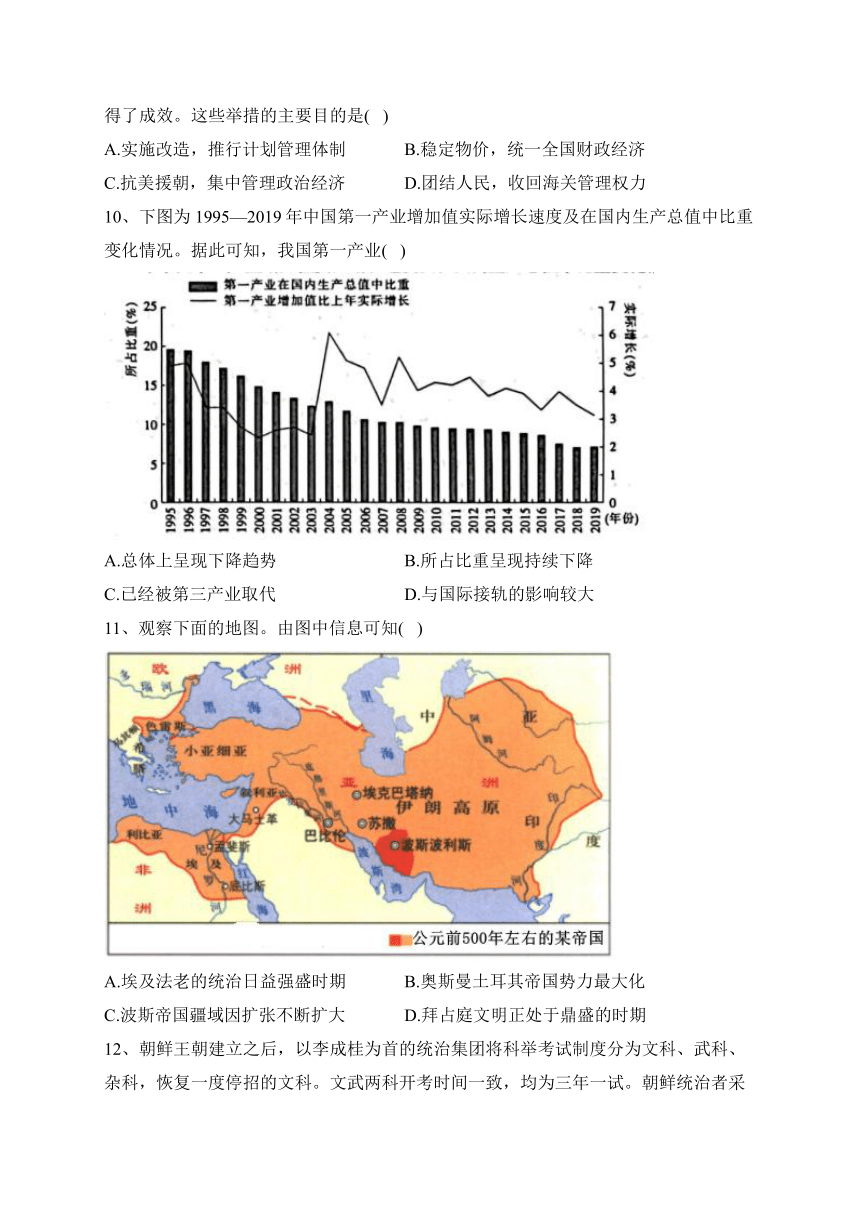

10、下图为1995—2019年中国第一产业增加值实际增长速度及在国内生产总值中比重变化情况。据此可知,我国第一产业( )

A.总体上呈现下降趋势 B.所占比重呈现持续下降

C.已经被第三产业取代 D.与国际接轨的影响较大

11、观察下面的地图。由图中信息可知( )

A.埃及法老的统治日益强盛时期 B.奥斯曼土耳其帝国势力最大化

C.波斯帝国疆域因扩张不断扩大 D.拜占庭文明正处于鼎盛的时期

12、朝鲜王朝建立之后,以李成桂为首的统治集团将科举考试制度分为文科、武科、杂科,恢复一度停招的文科。文武两科开考时间一致,均为三年一试。朝鲜统治者采取这些举措的主要原因是( )

A.朝廷文官的作用得到增强 B.西方文官制度传入的影响

C.借鉴明朝八股取士的制度 D.地理大发现后的文化交融

13、1726—1728年,伏尔泰在英国流亡期间,详细考察了英国政治制度和社会习俗,深入研究了英国的唯物主义经验论和牛顿的物理学新成果。这一经历( )

A.成为欧洲启蒙运动兴起的源头 B.有利于开明专制等思想的形成

C.直接促进资产阶级革命的爆发 D.大大推动了欧洲科学革命萌发

14、19 世纪最后三十年,美国作为一个后起的资本主义国家,以其资本积聚之神速,工业发展之迅猛,最先完成由“自由”资本主义向“垄断”资本主义的过渡,成为“资产阶级文明的榜样和理想”。这一“榜样和理想”是指( )

A.城市化工业化的实现 B.建立工厂制度的试验

C.国家干预经济的尝试 D.生产关系转型的创新

15、据统计,第二次世界大战之后,世界主要国家图书馆日益增多,除传统的印刷型文献外,出现了缩微品、录音带、录像带、磁盘、光盘等非印刷型文献。这表明( )

A.科技的发展推动了文化事业的进步 B.历史研究的方法发生了根本改变

C.印刷书的功能转变顺应了时代要求 D.阅读已成为获取知识的重要途径

16、有学者认为:“英美之间基于共同文化和血缘纽带的特殊关系,虽然不能排除早期的冲突,但在面临诸如纳粹德国和苏联阵营的外来威胁和挑战时,却本能地紧密地联合在一起,并在霸权转移中采取和平的模式和路径。”这一主张旨在说明( )

A.两对同盟关系演变与社会制度密切相关

B.共同文化决定了英美两国的冲突与和平

C.意识形态对冷战政策产生了深远的影响

D.二战后霸权的转移与血缘纽带直接关联

二、材料题

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 “循吏”之名,最早见于《史记》中的《循吏列传》,成为正史中记述重农宣教、奉公守法的州县地方官之固定体例。循吏群体形成于汉代,在社会治理中,发挥了“亦师亦吏”的双重作用。循吏“亦师亦吏”的角色定位,渊源有二:一是儒家“以教为治”的治理思想,二是“以吏为师”的历史传统。二者均滥觞于上古三代,并在后世得到不断丰富发展。在社会治理中,汉代循吏通过礼义道德教化、发展地方教育、整顿社会风俗等方式,将“以教为治”的观念付诸实践,这对于稳定乡里秩序和促进边疆民族对汉帝国的认同有着重要的意义。汉代循吏的社会治理模式被后世所承袭,对当代社会治理同样具有借鉴意义。

——摘编自彭新武《论循吏与时代精神》

材料二 《清史稿》共记载了116名循吏的事迹,循吏是国家各项政策措施的实际贯彻者和具体执行者,是国家政权在地方的代表。正是由于这些循吏所发挥的正面作用,政府对地方基层社会的治理得以有效实施。从《清史稿》所载循吏保民、惠民、恤民、养民,以及特别注意以廉率下,以德化民,劝民向善的诸多吏治实践中,我们可以看出,在中国古代制度建设尚不规范,地方治理很大程度取决于“人治”的背景下,循吏作为“亲民之官”,以其身体力行,承担着沟通国家行政体系与地方基层社会的重要职责,体现了国家对基层社会的有效治理,拓展了地方发展的职能空间。

——摘编自《清史稿·循吏传》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代循吏在社会治理中的主要职责及其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析《清史稿》中循吏入传的依据,并说明清朝地方治理的缺陷。

18、阅读材料,完成下列要求。

材料 (1914年欧战爆发后)日本借口英日同盟对德宣战……占领胶州湾及胶济铁路沿线后,于1915年初对中国提出“二十一条”,欲继承德国在山东权益,扩展日本在南满东蒙利权,并全面控制中国。日本以军力威逼,并以支持革命党相要挟,袁氏则运用拖延战术,指示外交总长陆征祥与日本逐条交涉,并将日本要求内容泄露给相关之英美各国,希望引起列强干涉。日本提出最后通牒,袁氏以内外环境不利被迫接受,订定《中日民四条约》。签约之后,袁氏又订定诸多国内法规限制日本国臣民在满蒙取得土地从事工商各业,张作霖、张学良父子也持续在东北贯彻抵制,让日本获得的条约权益实际上无法落实,留下许多悬案。日本则坚持在满蒙的条约权益,认定中国不尊重日本条约权益,双方冲突不断。

——摘编自王建朗、黄克武《两岸新编中国近代史(民国卷)》

(1)根据材料,简析日本逼迫袁世凯政府签署“二十一条”的有利条件。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对《民四条约》的认识。

19、阅读材料,完成下列要求。

材料一 持续500多年的西方殖民主义扩张虽然已经成为历史,但是它在全世界留下了“西方文明”的绝对主导地位。除了欧洲本土以外,由于欧洲人在殖民扩张和殖民统治时期对殖民地的大规模移民,使今天的美洲、澳洲、西伯利亚等地都已经成为欧洲移民后代占统治地位的地区,美洲的印第安人和澳洲的土著居民已经成为绝对的少数族群。持续500年的西方殖民主义扩张还带来了欧洲语言宗教的全球化……“西方人甚至根深蒂固地认为,西方文明是人类文明的顶点,其他任何形式的改变都预示着一个新的黑暗时代的到来。任何持有这种信仰的人都坚信自己有责任维持西方文明至高无上的地位。他们想象不出还有比西方至高无上的社会更好的世界。”

——摘编自张汝伦《西方文明本质的反思》

材料二 从二战后美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的情况来看,它们逐渐接受了大量的来自亚洲、非洲、拉丁美洲等地区的移民,包括素质较高的技术移民、留学移民、投资移民等。与此同时……许多前殖民地国家和发展中国家的移民开始陆续迁往欧美。如果说西方的殖民主义曾经开启了全球化的大门,导致西方的种族和文明形成了全世界分布的态势,那二战后特别是冷战后带来了一种“逆向殖民”的趋势,前殖民地国家有色人种的较高出生率正推动这些地区的人口逐步向欧洲本土和北美、澳洲等地区迁徙,形成了一种新的移民文化分布。

——摘编自[美]苏珊·马丁《国际移民的演化趋势:百年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“500多年的西方殖民主义扩张”对世界文化发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析二战后“逆向殖民”趋势形成的原因,并从文化的角度分析其双重性。

三、论述题

20、阅读材料,完成下列要求。

材料 1992年不同类型、不同国家或地区的社会经济发展部分数据

序号 国家类型 人均GNP(美元) 年平均通货膨胀率(%)

1992年 1980年 1992年

1 低收入国家 530 2% 7%

2 中等收入国家 1040 1% 1%

3 撒哈拉以南非洲 310 1% 6%

4 东亚和太平洋地区 2080 9% 8%

5 南亚 760 1% 4%

6 欧洲和中亚 1950 1% 1%

7 中东和北非 2690 4% 2%

8 北美洲与拉丁美洲及加勒比地区 2408 6.7% 9.1%

9 高收入国家或地区 2216 9.1% 4.3%

——根据世界银行《1992年世界发展报告》编制

根据材料中的信息,设计一个相关论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,紧扣题意,史论结合,表述成文)

参考答案

1、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦时期(中国)。结合所学可知,春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的少数民族先进,自称为“华夏”,在频繁往来和密切联系中,周边各少数民族产生了“华夏认同”观念,即“华夷一体”,这是民族交融不断发展的结果,A项正确;春秋战国时期确有大量游牧民族内迁,但这不等于华夏认同,排除B项;材料主旨是华夷交往问题,不是国家的分裂与统一,排除C项;春秋时期诸侯争霸,但争霸战争不等于华夏认同,排除D项。故选A项。

2、答案:D

解析:本题主要考查东汉历史的相关知识点A.材料中的画像砖中采用鸟瞰手法表现东汉建筑,描述的是东汉时期的民众生活状况,而非工商集镇,故A错误;B.材料内容描述的是东汉时期的民众生活状况,而非强调东汉建筑的发展,故B错误;C.材料内容反映的是东汉时期的民众生活状况,并未涉及封建庄园的刻画,故C错误;D.材料中的画像砖中采用鸟瞰手法表现东汉建筑,图中的屋主悠闲地对坐畅饮,起舞的雀鸟和洒扫的奴仆,衬托出一派安逸祥和的世俗生活景象,因此材料内容描述的是东汉时期的民众生活状况,故D正确。

3、答案:D

解析:本题考查的主要知识点为:唐代的三教合流A.题干材料中的事例与科举制无关。故A选项错误;B.题干中的三个事例不能反映唐代所有的知识分子都有宗教倾向。故B选项错误;C.李白、杜甫、白居易的诗歌中有宗教内容,不能说明诗歌创作水平达到顶峰。故C选项错误;D.李白崇尚道教,也写有佛教内容的诗歌;杜甫崇尚儒家,也有写佛教的诗句;白居易作为一个诗人,佛道兼修,晚年皈依佛教,这些事例反映了唐代三教合流的趋势更加突出。故D选项正确。

4、答案:C

解析:本题主要考查两宋时期棉花传播路线的相关知识点A.玉米甘薯向内地传播是在明清时期,而材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此时期不符,故A错误;B.材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此材料图片描述的是两宋时期的历史史实,与明末农民战争无关,故B错误;C.材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此材料图片描述的是两宋时期棉花从沿海地区向内地推广的路线,故C正确;D.白银货币化是在明代开始的,而材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此材料图片描述的是两宋时期的历史史实。故D错误。

5、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“皇帝及一些士大夫接受了科学技术上的知识,但是在思想上基本没有受到影响”可知,明末时期,“西学东渐”,西方近代科学技术得到传播,但中国本土思想上基本没有受到影响,主要原因是当时的士大夫及皇帝,虽然已经看到西方近代科技的作用,但受到官方价值观的影响,并未对西方的思想文化进行深入了解,C项正确;A项与题中“来华传教”的史实不相符,排除A项;明末清初,中国社会未发生根本转型,排除B项;黄宗羲等对儒学未作彻底批判,排除D项。故选C项。

6、答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。结合所学可知,太平天国运动、台湾人民抗击外来侵略的斗争、义和团运动和五四运动,都是反对列强侵略和瓜分中国的爱国运动,体现了民族意识和家国情怀,反映了民族意识呈逐步觉醒的趋势,B项正确;太平天国运动期间,阶级矛盾是社会主要矛盾,排除A项;农民阶级是中国革命的主力军,但五四运动没有农民的参与,排除C项;材料未体现中国近代民主革命的主流思想变化信息,如从三民主义到马克思主义等,排除D项。故选B项。

7、答案:A

解析:本题主要考查近代中国经济发展的相关知识点A.材料“1903年清政府提出‘国币’概念”“1935年国民政府实施‘法币’政策之前,政府实行的是银本位货币制”“1931年,中华苏维埃共和国临时中央政府规定,国家银行发行的纸币具有‘国币’的地位”中的内容描述的国币指的是中央政权开始有意识的确立法定货币来加强对经济的控制,这反映出在近代中央政权开始加强管理经济的职能,故A正确;B.材料内容反映的是近代中央政权开始有意识的确立法定货币来加强对经济的控制,而并没有描述银币遭受到世界货币体系的制约,故B错误;C.材料中并未单独强调纸币的优越性,故C错误;D.材料并没有描述中国近代确立法定货币来加强对经济的控制与国际形势的关系,故D错误。

8、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国)。根据漫画“日军在泥沼中越陷越深“可知,日

军在战争中越陷越深,反映出全民族抗战的影响深远,C项正确;仅从题中漫画,不能体现抗日战争已经进入相持阶段,排除A项;仅从漫画中,不能体现侵华日军进入了被动

局面,排除B项;抗日文化在当时得到发展,但不能反映它是时代的主流,排除D项。故选C项。

9、答案:B

解析:本题主要考查巩固新中国的措施的相关知识点A.社会主义三大改造是从1953年开始的,故A错误;B.材料“1950年3月,政务院发出《关于统一国家财政经济工作的决定》,规定统一全国财政收入,物资调度,现金管理”的描述反映的是新中国成立后为了统一全国财政经济,稳定物价而采取的措施,故B正确;C.1950年10月抗美援朝战争开始,与材料中描述的时间不符,故C错误;D.材料中描述的是新中国成立后统一全国财政经济的措施,并未提及收回海关管理权力,故D错误。

10、答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1995年—2019年(中国)。根据图表可知,1995年—2019年,第一产业占GNP的比重下降,第一产业的增加值比上年实际增长,整体呈现正增长,但在2001年后,第一产业的增加值比上年实际增长,有较大幅度的上升,结合所学可知,2001年,我国加入世界贸易组织之后,反映出中国与国际接轨后,对中国第一产业影响较大,D项正确;我国第一产业的增加值同比增长率,虽有起伏,但整体呈正增长,排除A项;示意图反映的比重变化大体向下,但也有个别年份增长,不是“持续下降”,排除B项;材料没有显示我国第一产业被第三产业取代,且这种说法也不符合事实,排除C项。故选D项。

11、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前500年(波斯帝国)。从“公元前500年”及地理位置信息,可知这一时期处于波斯帝国统治时期,C项正确;从图片信息,可知此时的埃及已经被波斯帝国征服,排除A项;奥斯曼土耳其帝国建立于13世纪,B项不符合题意;拜占庭文明出现于公元后,排除D项。故选C项。

12、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是古代朝鲜。据材料可知,朝鲜王朝建立后,恢复文科,反映了文官的作用得到增强后朝廷对文官的需求,A项正确;西方文官制度产生于19世纪,排除B项;重视文官和武将,是对唐朝科举的借鉴,而题中朝鲜此时的科举并没有采取“八股取士”的信息,排除C项;地理大发现是在1500年前后,与题意不相符合,排除D项。故选A项。

13、答案:A

解析:本题主要考查启蒙运动的相关知识点A.材料“伏尔泰在英国流亡期间,详细考察了英国政治制度和社会习俗”的描述反映的是伏尔泰在英国期间形成了反对封建专制主义的政治主张和自然神论的哲学观点,这成为了欧洲启蒙运动兴起的源头,故A正确;B.开明专制等思想的形成与伏尔泰的思想不符,故B错误;C.直接促进资产阶级革命爆发的是封建统治者的压迫,故C错误;D.推动欧洲科学革命的萌发的是工业革命,故D错误。

14、答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪最后三十年(美国)。结合所学可知,l9世纪最后三十年,美国正在进行第二次工业革命,经济的发展使得美国最先建立起垄断组织,推行私人垄断资本主义,这是资本主义生产关系的一个调整,即生产关系的转型,D项正确;最早实现城市化和工业化的国家是英国,排除A项;工厂制度也最早出现在英国,排除B项;国家干预经济的尝试是在罗斯福新政时期,排除C项。故选D项。

15、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是二战后期(英美德苏)。“两对同盟”是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,两对同盟关系的演变,虽然与社会制度有关,但整段材料的主旨是意识形态对冷战政策的影响,C项正确;材料主要强调了两对同盟关系,据材料可知,这两对同盟关系是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,虽然于苏联阵营相比存在社会制度冲突,但是与反法西斯同盟相比,社会制度的冲突不明显,排除A项。英美两国冲突与和平的根源,在于国家利益和国家综合实力的演变,并非是共同的文化,排除B项;二战后霸权的转移主要取决于国家利益和国家综合实力的变化,与血缘纽带并无直接关联,排除D项。故选C项。

16、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是二战后期(英美德苏)。“两对同盟”是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,两对同盟关系的演变,虽然与社会制度有关,但整段材料的主旨是意识形态对冷战政策的影响,C项正确;材料主要强调了两对同盟关系,据材料可知,这两对同盟关系是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,虽然于苏联阵营相比存在社会制度冲突,但是与反法西斯同盟相比,社会制度的冲突不明显,排除A项。英美两国冲突与和平的根源,在于国家利益和国家综合实力的演变,并非是共同的文化,排除B项;二战后霸权的转移主要取决于国家利益和国家综合实力的变化,与血缘纽带并无直接关联,排除D项。故选C项。

17、答案: (1)职责:“亦师亦吏”;礼义道德教化;发展地方教育;整顿社会风俗;贯彻“以教为治”的观念。

作用:稳定乡里秩序;增强民族认同;为后世提供借鉴。

(2)依据:坚持民本理念;廉洁奉公;教化民众;身体力行;社会治理高效。

缺陷:制度不规范;“人治”为主;地方官员个人素质和修养影响地方治理效果。

18、答案:(1)有利条件:英日同盟的支持;利用一战期间列强无暇东顾的时机,占领胶州湾及胶济铁路沿

线;抓住中国内部不稳的机会(或答以支持革命党为要挟)以军力威逼。

(2)认识:《中日民四条约》是日本逼迫袁世凯政府签订的屈辱条约;该条约暴露了日本侵占全中国的野心;该条约严重损害了中国国家主权,完全违背了国际法,激起了中国人民的反日浪潮;因为中国人民的反对,以及列强在华利益上的矛盾,日本的目的没有实现。

19、答案:(1)影响:使亚非拉传统文化遭到冲击;美洲、大洋洲等地文化甚至发生替代性变化;使欧洲语言、宗教全球化;“西方文明成为人类文明顶点”(或“西方文明至高无上”)的谬论甚嚣尘上;使世界文化呈现出本土性和多元性交织的特点。

(2)原因:发达国家低出生率;亚非拉国家的高出生率;技术、教育、投资移民等趋势;发达国家移民政策放宽。

双重性:一方面促进了多元性的文化交流,传播了本土文化和价值观,提升了国家文化包容性;另一方面,移民也面临着文化适应难题,以及自我认同和文化认同等问题。

20、答案: 示例:

论题:经济全球化背景下世界经济发展存在一些新问题。

阐述:20世纪下半期,随着科技革命、国家垄断资本主义、经济全球化、区域集团化的快速发展,加之历史上的殖民主义侵略、霸权主义和强权政治的影响,世界经济发展不平衡的趋势进一步加剧。发达国家与发展中国家之间的差距进一步扩大,东亚及太平洋地区国家、中东和北非产油国崛起,撒哈拉以南非洲、南亚等低收入国家依旧贫困;欧洲和美洲国家等高收入国家,收入稳定增长。高收入、高增长国家人均GNP虽然较高,但伴随着高通货膨胀率的困扰。经济全球化使全球经济凸显一些新问题。建立国际政治经济新秩序,走和平发展道路,构建人类命运共同体,是解决经济全球化背景下全球治理和全球经济问题的根本途径。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1、在古代中国,从商周时期的“夷夏异制”到春秋战国以来的“华夷一体”,体现了对中原地区最高境界“华夏”的认同。这一认同( )

A.体现了民族交融的趋势 B.说明了游牧民族大量内迁

C.彰显了国家统一的潮流 D.证实了诸侯争霸日益剧烈

2、阅读下图,该画像砖表明( )

A.工商集镇开始大量涌现 B.东汉建筑行业的迅速发展

C.封建庄园经济分工细致 D.东汉时期民众的生活状况

3、李白崇道,写有“宴坐寂不动,大千入毫发”这样参禅打坐的诗句;杜甫崇儒,也有“身许双峰寺,门求七祖禅”之咏;白居易佛道兼修,晚年干脆皈依佛教,以“香山居士”自许。这些事例反映了唐代( )

A.唐诗因为科举制而盛行 B.知识分子都有宗教倾向

C.诗歌创作水平达到顶峰 D.三教合流趋势更加突出

4、下图反映了( )

A.玉米甘薯等向内地传播的趋势 B.明末农民起义发展的基本态势

C.棉花由南方向内地推广的路线 D.白银逐步货币化并被使用历程

5、明代万历年间,以利玛窦为代表西方传教士来华传教。当时,皇帝及一些士大夫接受了科学技术上的知识,但是在思想上基本没有受到影响。这一现象主要由于( )

A.传教士以传播科技为主 B.明末清初社会转型相对平和

C.士人对西学的认知有限 D.黄宗羲等人对儒学彻底批判

6、太平军曾多次重创外国侵略者以先进武器装备组织起来“常胜军”“常捷军”,台湾高山族人民也曾多次迎头痛击日本侵略者,义和团民众奋起抵抗八国联军且数次获得大胜,轰轰烈烈的“五四运动”也曾取得初步胜利。这些事件表明( )

A.民族矛盾成为社会主要矛盾 B.民族意识呈逐步觉醒的趋势

C.农民阶级发挥了主力军作用 D.民主革命主流思想发生变化

7、从1903年清政府提出“国币”概念起,到1935年国民政府实施“法币”政策之前,政府实行的是银本位货币制,银圆、银币与银辅币通称为“国币”。1931年,中华苏维埃共和国临时中央政府规定,国家银行发行的纸币具有“国币”的地位。据此可知( )

A.中央政权加强管理经济职能 B.银币受到世界货币体系的制约

C.纸币更能体现货币价值尺度 D.货币改革均受国际形势的影响

8、下图为抗日战争时期《抗战画刊》刊载的一幅漫画,由漫画中的信息,可以推知( )

A.抗日战争已经进入相持阶段 B.侵华日军陷入被动局面

C.全民族抗战的影响日益显现 D.抗日文化成为时代主流

9、1950年3月,政务院发出《关于统一国家财政经济工作的决定》,规定统一全国财政收入、物资调度、现金管理。这个决定在全国雷厉风行地贯彻执行,而且很快取得了成效。这些举措的主要目的是( )

A.实施改造,推行计划管理体制 B.稳定物价,统一全国财政经济

C.抗美援朝,集中管理政治经济 D.团结人民,收回海关管理权力

10、下图为1995—2019年中国第一产业增加值实际增长速度及在国内生产总值中比重变化情况。据此可知,我国第一产业( )

A.总体上呈现下降趋势 B.所占比重呈现持续下降

C.已经被第三产业取代 D.与国际接轨的影响较大

11、观察下面的地图。由图中信息可知( )

A.埃及法老的统治日益强盛时期 B.奥斯曼土耳其帝国势力最大化

C.波斯帝国疆域因扩张不断扩大 D.拜占庭文明正处于鼎盛的时期

12、朝鲜王朝建立之后,以李成桂为首的统治集团将科举考试制度分为文科、武科、杂科,恢复一度停招的文科。文武两科开考时间一致,均为三年一试。朝鲜统治者采取这些举措的主要原因是( )

A.朝廷文官的作用得到增强 B.西方文官制度传入的影响

C.借鉴明朝八股取士的制度 D.地理大发现后的文化交融

13、1726—1728年,伏尔泰在英国流亡期间,详细考察了英国政治制度和社会习俗,深入研究了英国的唯物主义经验论和牛顿的物理学新成果。这一经历( )

A.成为欧洲启蒙运动兴起的源头 B.有利于开明专制等思想的形成

C.直接促进资产阶级革命的爆发 D.大大推动了欧洲科学革命萌发

14、19 世纪最后三十年,美国作为一个后起的资本主义国家,以其资本积聚之神速,工业发展之迅猛,最先完成由“自由”资本主义向“垄断”资本主义的过渡,成为“资产阶级文明的榜样和理想”。这一“榜样和理想”是指( )

A.城市化工业化的实现 B.建立工厂制度的试验

C.国家干预经济的尝试 D.生产关系转型的创新

15、据统计,第二次世界大战之后,世界主要国家图书馆日益增多,除传统的印刷型文献外,出现了缩微品、录音带、录像带、磁盘、光盘等非印刷型文献。这表明( )

A.科技的发展推动了文化事业的进步 B.历史研究的方法发生了根本改变

C.印刷书的功能转变顺应了时代要求 D.阅读已成为获取知识的重要途径

16、有学者认为:“英美之间基于共同文化和血缘纽带的特殊关系,虽然不能排除早期的冲突,但在面临诸如纳粹德国和苏联阵营的外来威胁和挑战时,却本能地紧密地联合在一起,并在霸权转移中采取和平的模式和路径。”这一主张旨在说明( )

A.两对同盟关系演变与社会制度密切相关

B.共同文化决定了英美两国的冲突与和平

C.意识形态对冷战政策产生了深远的影响

D.二战后霸权的转移与血缘纽带直接关联

二、材料题

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 “循吏”之名,最早见于《史记》中的《循吏列传》,成为正史中记述重农宣教、奉公守法的州县地方官之固定体例。循吏群体形成于汉代,在社会治理中,发挥了“亦师亦吏”的双重作用。循吏“亦师亦吏”的角色定位,渊源有二:一是儒家“以教为治”的治理思想,二是“以吏为师”的历史传统。二者均滥觞于上古三代,并在后世得到不断丰富发展。在社会治理中,汉代循吏通过礼义道德教化、发展地方教育、整顿社会风俗等方式,将“以教为治”的观念付诸实践,这对于稳定乡里秩序和促进边疆民族对汉帝国的认同有着重要的意义。汉代循吏的社会治理模式被后世所承袭,对当代社会治理同样具有借鉴意义。

——摘编自彭新武《论循吏与时代精神》

材料二 《清史稿》共记载了116名循吏的事迹,循吏是国家各项政策措施的实际贯彻者和具体执行者,是国家政权在地方的代表。正是由于这些循吏所发挥的正面作用,政府对地方基层社会的治理得以有效实施。从《清史稿》所载循吏保民、惠民、恤民、养民,以及特别注意以廉率下,以德化民,劝民向善的诸多吏治实践中,我们可以看出,在中国古代制度建设尚不规范,地方治理很大程度取决于“人治”的背景下,循吏作为“亲民之官”,以其身体力行,承担着沟通国家行政体系与地方基层社会的重要职责,体现了国家对基层社会的有效治理,拓展了地方发展的职能空间。

——摘编自《清史稿·循吏传》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代循吏在社会治理中的主要职责及其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析《清史稿》中循吏入传的依据,并说明清朝地方治理的缺陷。

18、阅读材料,完成下列要求。

材料 (1914年欧战爆发后)日本借口英日同盟对德宣战……占领胶州湾及胶济铁路沿线后,于1915年初对中国提出“二十一条”,欲继承德国在山东权益,扩展日本在南满东蒙利权,并全面控制中国。日本以军力威逼,并以支持革命党相要挟,袁氏则运用拖延战术,指示外交总长陆征祥与日本逐条交涉,并将日本要求内容泄露给相关之英美各国,希望引起列强干涉。日本提出最后通牒,袁氏以内外环境不利被迫接受,订定《中日民四条约》。签约之后,袁氏又订定诸多国内法规限制日本国臣民在满蒙取得土地从事工商各业,张作霖、张学良父子也持续在东北贯彻抵制,让日本获得的条约权益实际上无法落实,留下许多悬案。日本则坚持在满蒙的条约权益,认定中国不尊重日本条约权益,双方冲突不断。

——摘编自王建朗、黄克武《两岸新编中国近代史(民国卷)》

(1)根据材料,简析日本逼迫袁世凯政府签署“二十一条”的有利条件。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对《民四条约》的认识。

19、阅读材料,完成下列要求。

材料一 持续500多年的西方殖民主义扩张虽然已经成为历史,但是它在全世界留下了“西方文明”的绝对主导地位。除了欧洲本土以外,由于欧洲人在殖民扩张和殖民统治时期对殖民地的大规模移民,使今天的美洲、澳洲、西伯利亚等地都已经成为欧洲移民后代占统治地位的地区,美洲的印第安人和澳洲的土著居民已经成为绝对的少数族群。持续500年的西方殖民主义扩张还带来了欧洲语言宗教的全球化……“西方人甚至根深蒂固地认为,西方文明是人类文明的顶点,其他任何形式的改变都预示着一个新的黑暗时代的到来。任何持有这种信仰的人都坚信自己有责任维持西方文明至高无上的地位。他们想象不出还有比西方至高无上的社会更好的世界。”

——摘编自张汝伦《西方文明本质的反思》

材料二 从二战后美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的情况来看,它们逐渐接受了大量的来自亚洲、非洲、拉丁美洲等地区的移民,包括素质较高的技术移民、留学移民、投资移民等。与此同时……许多前殖民地国家和发展中国家的移民开始陆续迁往欧美。如果说西方的殖民主义曾经开启了全球化的大门,导致西方的种族和文明形成了全世界分布的态势,那二战后特别是冷战后带来了一种“逆向殖民”的趋势,前殖民地国家有色人种的较高出生率正推动这些地区的人口逐步向欧洲本土和北美、澳洲等地区迁徙,形成了一种新的移民文化分布。

——摘编自[美]苏珊·马丁《国际移民的演化趋势:百年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“500多年的西方殖民主义扩张”对世界文化发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析二战后“逆向殖民”趋势形成的原因,并从文化的角度分析其双重性。

三、论述题

20、阅读材料,完成下列要求。

材料 1992年不同类型、不同国家或地区的社会经济发展部分数据

序号 国家类型 人均GNP(美元) 年平均通货膨胀率(%)

1992年 1980年 1992年

1 低收入国家 530 2% 7%

2 中等收入国家 1040 1% 1%

3 撒哈拉以南非洲 310 1% 6%

4 东亚和太平洋地区 2080 9% 8%

5 南亚 760 1% 4%

6 欧洲和中亚 1950 1% 1%

7 中东和北非 2690 4% 2%

8 北美洲与拉丁美洲及加勒比地区 2408 6.7% 9.1%

9 高收入国家或地区 2216 9.1% 4.3%

——根据世界银行《1992年世界发展报告》编制

根据材料中的信息,设计一个相关论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,紧扣题意,史论结合,表述成文)

参考答案

1、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦时期(中国)。结合所学可知,春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的少数民族先进,自称为“华夏”,在频繁往来和密切联系中,周边各少数民族产生了“华夏认同”观念,即“华夷一体”,这是民族交融不断发展的结果,A项正确;春秋战国时期确有大量游牧民族内迁,但这不等于华夏认同,排除B项;材料主旨是华夷交往问题,不是国家的分裂与统一,排除C项;春秋时期诸侯争霸,但争霸战争不等于华夏认同,排除D项。故选A项。

2、答案:D

解析:本题主要考查东汉历史的相关知识点A.材料中的画像砖中采用鸟瞰手法表现东汉建筑,描述的是东汉时期的民众生活状况,而非工商集镇,故A错误;B.材料内容描述的是东汉时期的民众生活状况,而非强调东汉建筑的发展,故B错误;C.材料内容反映的是东汉时期的民众生活状况,并未涉及封建庄园的刻画,故C错误;D.材料中的画像砖中采用鸟瞰手法表现东汉建筑,图中的屋主悠闲地对坐畅饮,起舞的雀鸟和洒扫的奴仆,衬托出一派安逸祥和的世俗生活景象,因此材料内容描述的是东汉时期的民众生活状况,故D正确。

3、答案:D

解析:本题考查的主要知识点为:唐代的三教合流A.题干材料中的事例与科举制无关。故A选项错误;B.题干中的三个事例不能反映唐代所有的知识分子都有宗教倾向。故B选项错误;C.李白、杜甫、白居易的诗歌中有宗教内容,不能说明诗歌创作水平达到顶峰。故C选项错误;D.李白崇尚道教,也写有佛教内容的诗歌;杜甫崇尚儒家,也有写佛教的诗句;白居易作为一个诗人,佛道兼修,晚年皈依佛教,这些事例反映了唐代三教合流的趋势更加突出。故D选项正确。

4、答案:C

解析:本题主要考查两宋时期棉花传播路线的相关知识点A.玉米甘薯向内地传播是在明清时期,而材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此时期不符,故A错误;B.材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此材料图片描述的是两宋时期的历史史实,与明末农民战争无关,故B错误;C.材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此材料图片描述的是两宋时期棉花从沿海地区向内地推广的路线,故C正确;D.白银货币化是在明代开始的,而材料图片中临安是南宋都城,东京是北宋都城,因此材料图片描述的是两宋时期的历史史实。故D错误。

5、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“皇帝及一些士大夫接受了科学技术上的知识,但是在思想上基本没有受到影响”可知,明末时期,“西学东渐”,西方近代科学技术得到传播,但中国本土思想上基本没有受到影响,主要原因是当时的士大夫及皇帝,虽然已经看到西方近代科技的作用,但受到官方价值观的影响,并未对西方的思想文化进行深入了解,C项正确;A项与题中“来华传教”的史实不相符,排除A项;明末清初,中国社会未发生根本转型,排除B项;黄宗羲等对儒学未作彻底批判,排除D项。故选C项。

6、答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。结合所学可知,太平天国运动、台湾人民抗击外来侵略的斗争、义和团运动和五四运动,都是反对列强侵略和瓜分中国的爱国运动,体现了民族意识和家国情怀,反映了民族意识呈逐步觉醒的趋势,B项正确;太平天国运动期间,阶级矛盾是社会主要矛盾,排除A项;农民阶级是中国革命的主力军,但五四运动没有农民的参与,排除C项;材料未体现中国近代民主革命的主流思想变化信息,如从三民主义到马克思主义等,排除D项。故选B项。

7、答案:A

解析:本题主要考查近代中国经济发展的相关知识点A.材料“1903年清政府提出‘国币’概念”“1935年国民政府实施‘法币’政策之前,政府实行的是银本位货币制”“1931年,中华苏维埃共和国临时中央政府规定,国家银行发行的纸币具有‘国币’的地位”中的内容描述的国币指的是中央政权开始有意识的确立法定货币来加强对经济的控制,这反映出在近代中央政权开始加强管理经济的职能,故A正确;B.材料内容反映的是近代中央政权开始有意识的确立法定货币来加强对经济的控制,而并没有描述银币遭受到世界货币体系的制约,故B错误;C.材料中并未单独强调纸币的优越性,故C错误;D.材料并没有描述中国近代确立法定货币来加强对经济的控制与国际形势的关系,故D错误。

8、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国)。根据漫画“日军在泥沼中越陷越深“可知,日

军在战争中越陷越深,反映出全民族抗战的影响深远,C项正确;仅从题中漫画,不能体现抗日战争已经进入相持阶段,排除A项;仅从漫画中,不能体现侵华日军进入了被动

局面,排除B项;抗日文化在当时得到发展,但不能反映它是时代的主流,排除D项。故选C项。

9、答案:B

解析:本题主要考查巩固新中国的措施的相关知识点A.社会主义三大改造是从1953年开始的,故A错误;B.材料“1950年3月,政务院发出《关于统一国家财政经济工作的决定》,规定统一全国财政收入,物资调度,现金管理”的描述反映的是新中国成立后为了统一全国财政经济,稳定物价而采取的措施,故B正确;C.1950年10月抗美援朝战争开始,与材料中描述的时间不符,故C错误;D.材料中描述的是新中国成立后统一全国财政经济的措施,并未提及收回海关管理权力,故D错误。

10、答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1995年—2019年(中国)。根据图表可知,1995年—2019年,第一产业占GNP的比重下降,第一产业的增加值比上年实际增长,整体呈现正增长,但在2001年后,第一产业的增加值比上年实际增长,有较大幅度的上升,结合所学可知,2001年,我国加入世界贸易组织之后,反映出中国与国际接轨后,对中国第一产业影响较大,D项正确;我国第一产业的增加值同比增长率,虽有起伏,但整体呈正增长,排除A项;示意图反映的比重变化大体向下,但也有个别年份增长,不是“持续下降”,排除B项;材料没有显示我国第一产业被第三产业取代,且这种说法也不符合事实,排除C项。故选D项。

11、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前500年(波斯帝国)。从“公元前500年”及地理位置信息,可知这一时期处于波斯帝国统治时期,C项正确;从图片信息,可知此时的埃及已经被波斯帝国征服,排除A项;奥斯曼土耳其帝国建立于13世纪,B项不符合题意;拜占庭文明出现于公元后,排除D项。故选C项。

12、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是古代朝鲜。据材料可知,朝鲜王朝建立后,恢复文科,反映了文官的作用得到增强后朝廷对文官的需求,A项正确;西方文官制度产生于19世纪,排除B项;重视文官和武将,是对唐朝科举的借鉴,而题中朝鲜此时的科举并没有采取“八股取士”的信息,排除C项;地理大发现是在1500年前后,与题意不相符合,排除D项。故选A项。

13、答案:A

解析:本题主要考查启蒙运动的相关知识点A.材料“伏尔泰在英国流亡期间,详细考察了英国政治制度和社会习俗”的描述反映的是伏尔泰在英国期间形成了反对封建专制主义的政治主张和自然神论的哲学观点,这成为了欧洲启蒙运动兴起的源头,故A正确;B.开明专制等思想的形成与伏尔泰的思想不符,故B错误;C.直接促进资产阶级革命爆发的是封建统治者的压迫,故C错误;D.推动欧洲科学革命的萌发的是工业革命,故D错误。

14、答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪最后三十年(美国)。结合所学可知,l9世纪最后三十年,美国正在进行第二次工业革命,经济的发展使得美国最先建立起垄断组织,推行私人垄断资本主义,这是资本主义生产关系的一个调整,即生产关系的转型,D项正确;最早实现城市化和工业化的国家是英国,排除A项;工厂制度也最早出现在英国,排除B项;国家干预经济的尝试是在罗斯福新政时期,排除C项。故选D项。

15、答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是二战后期(英美德苏)。“两对同盟”是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,两对同盟关系的演变,虽然与社会制度有关,但整段材料的主旨是意识形态对冷战政策的影响,C项正确;材料主要强调了两对同盟关系,据材料可知,这两对同盟关系是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,虽然于苏联阵营相比存在社会制度冲突,但是与反法西斯同盟相比,社会制度的冲突不明显,排除A项。英美两国冲突与和平的根源,在于国家利益和国家综合实力的演变,并非是共同的文化,排除B项;二战后霸权的转移主要取决于国家利益和国家综合实力的变化,与血缘纽带并无直接关联,排除D项。故选C项。

16、答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是二战后期(英美德苏)。“两对同盟”是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,两对同盟关系的演变,虽然与社会制度有关,但整段材料的主旨是意识形态对冷战政策的影响,C项正确;材料主要强调了两对同盟关系,据材料可知,这两对同盟关系是指二战中的两大同盟与二战后形成的两大阵营,虽然于苏联阵营相比存在社会制度冲突,但是与反法西斯同盟相比,社会制度的冲突不明显,排除A项。英美两国冲突与和平的根源,在于国家利益和国家综合实力的演变,并非是共同的文化,排除B项;二战后霸权的转移主要取决于国家利益和国家综合实力的变化,与血缘纽带并无直接关联,排除D项。故选C项。

17、答案: (1)职责:“亦师亦吏”;礼义道德教化;发展地方教育;整顿社会风俗;贯彻“以教为治”的观念。

作用:稳定乡里秩序;增强民族认同;为后世提供借鉴。

(2)依据:坚持民本理念;廉洁奉公;教化民众;身体力行;社会治理高效。

缺陷:制度不规范;“人治”为主;地方官员个人素质和修养影响地方治理效果。

18、答案:(1)有利条件:英日同盟的支持;利用一战期间列强无暇东顾的时机,占领胶州湾及胶济铁路沿

线;抓住中国内部不稳的机会(或答以支持革命党为要挟)以军力威逼。

(2)认识:《中日民四条约》是日本逼迫袁世凯政府签订的屈辱条约;该条约暴露了日本侵占全中国的野心;该条约严重损害了中国国家主权,完全违背了国际法,激起了中国人民的反日浪潮;因为中国人民的反对,以及列强在华利益上的矛盾,日本的目的没有实现。

19、答案:(1)影响:使亚非拉传统文化遭到冲击;美洲、大洋洲等地文化甚至发生替代性变化;使欧洲语言、宗教全球化;“西方文明成为人类文明顶点”(或“西方文明至高无上”)的谬论甚嚣尘上;使世界文化呈现出本土性和多元性交织的特点。

(2)原因:发达国家低出生率;亚非拉国家的高出生率;技术、教育、投资移民等趋势;发达国家移民政策放宽。

双重性:一方面促进了多元性的文化交流,传播了本土文化和价值观,提升了国家文化包容性;另一方面,移民也面临着文化适应难题,以及自我认同和文化认同等问题。

20、答案: 示例:

论题:经济全球化背景下世界经济发展存在一些新问题。

阐述:20世纪下半期,随着科技革命、国家垄断资本主义、经济全球化、区域集团化的快速发展,加之历史上的殖民主义侵略、霸权主义和强权政治的影响,世界经济发展不平衡的趋势进一步加剧。发达国家与发展中国家之间的差距进一步扩大,东亚及太平洋地区国家、中东和北非产油国崛起,撒哈拉以南非洲、南亚等低收入国家依旧贫困;欧洲和美洲国家等高收入国家,收入稳定增长。高收入、高增长国家人均GNP虽然较高,但伴随着高通货膨胀率的困扰。经济全球化使全球经济凸显一些新问题。建立国际政治经济新秩序,走和平发展道路,构建人类命运共同体,是解决经济全球化背景下全球治理和全球经济问题的根本途径。

同课章节目录