统编版九年级上册语文第15课 故 乡练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版九年级上册语文第15课 故 乡练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-27 13:40:50 | ||

图片预览

文档简介

第15课 故 乡

一、积累运用

1.下列词语中,加点字的读音完全正确的一项是( )

A.亲戚(qì) 愕然(è) 毡帽(zhān) 祭祀(sì)

B.应酬(yīng) 伶俐(líng) 秕谷(bǐ) 惘然(wǎng)

C.鄙夷(bǐ) 磕头(kē) 脖颈(gěng) 瑟索(sè)

D.寒噤(jīn) 恣睢(zì) 潺潺(chán) 嗤笑(chī)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.捏造 箫索 应酬 细脚伶仃

B.祟拜 寒噤 留恋 聚族而居

C.鄙夷 磕睡 惶恐 一望无际

D.愕然 神异 竹匾 纷至沓来

3.横线上依次填入的词语最恰当的一项是( )

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又 了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一 , 的天底下,远近横着几个 的荒村,没有一些活气。我的心禁不住 起来了。

A.阴暗 看 昏黄 萧条 悲凉 B.阴沉 望 苍黄 萧索 伤心

C.阴晦 瞟 暗淡 萧条 伤心 D.阴晦 望 苍黄 萧索 悲凉

4.将下列句子组成语段,顺序排列恰当的一项是( )

①我以为“‘过去’‘未来’皆是‘现在’”的话倒有些道理。

②故一时代的思潮,不是单纯在这个时代所能凭空成立的,不晓得有几多“过去”时代的思潮,差不多可以说是由所有“过去”时代的思潮凑合而成的。

③有的哲学家说,时间有“过去”与“未来”,并无“现在”。

④因为“现在”就是所有“过去”流入的世界,换句话说,所有“过去”都埋没于“现在” 的里边。

⑤有的又说,“过去”“未来”皆是“现在”。

③⑤①④② B.⑤①④②③ C.①④②③⑤ D.③⑤①②④

5.下列句子中没有语病的一项是( )

A.阅读的终极价值,不仅在于获取知识,更在于让人最终拥有一种平静欢愉的气质。

B.当下,我国防疫工作进入常态化,做好防疫工作使命光荣,责任重大,意义重大。

C.该公司生产的辣椒制品,是贵州辣椒加工行业的支柱企业。

D.2020年,脱贫攻坚圆满收官,取得成绩的主要原因是无数扶贫干部无私奉献与忘我付出的结果。

6.下列句子中的标点使用恰当的一项是( )

A.于是我自己解释说,故乡本也如此,——虽然没有进步,也未必有如我所感的悲凉。

B.我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情,教我坐下、歇息、喝茶,且不谈搬家的事。

C.他身材增加了一倍,先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红。

D.你想要借哪本书呢 是《艾青诗选》,还是《朝花夕拾》

7.下列说法有误的一项是( )

A.《故乡》的体裁是小说,作者是鲁迅,选自《呐喊》。

B.《故乡》以“我”回故乡的见闻和感受为线索,以“我”记忆中的故乡与现实中的故乡发生的巨大变化为基本内容,展开情节,揭示了深刻的主题。

C.闰土是《故乡》的主要人物,文中的“我”(鲁迅)是次要人物。

D.《故乡》在人物描写中主要运用了对比的手法。

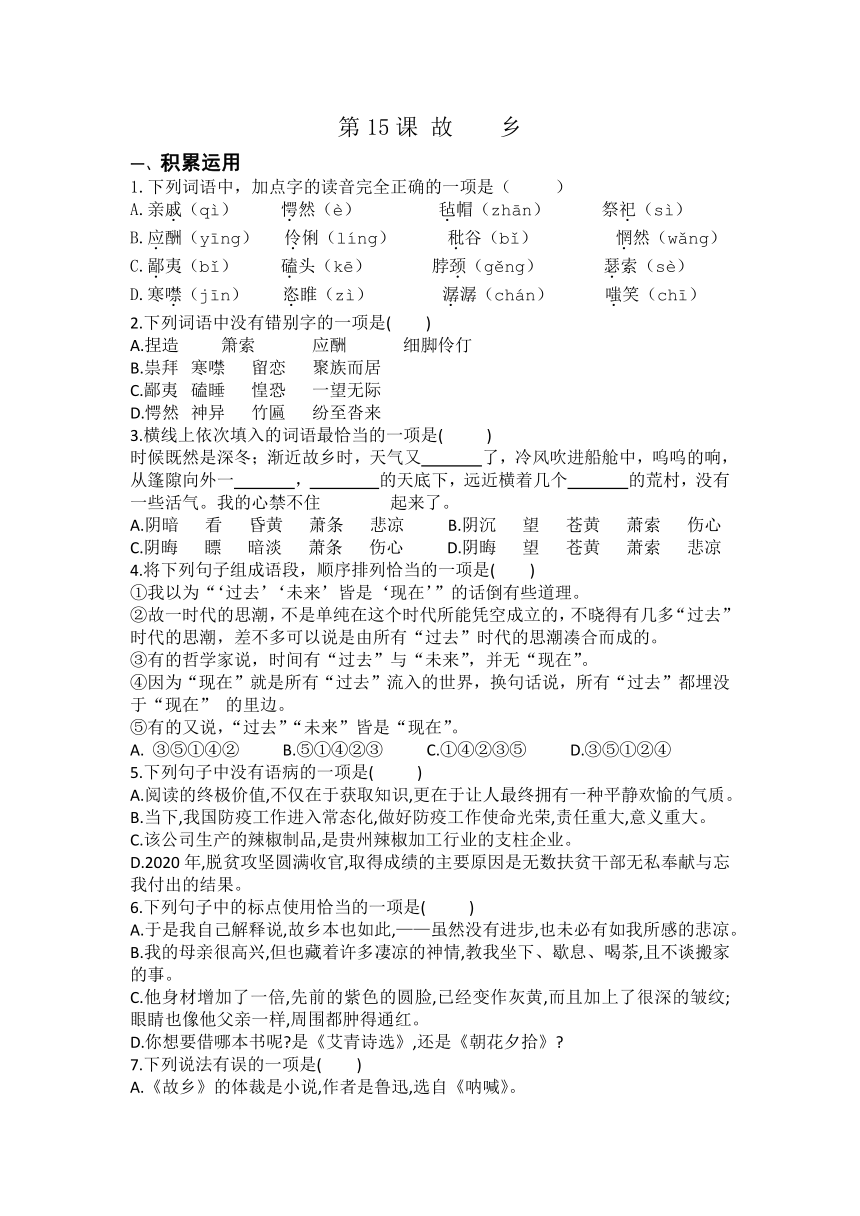

8.仔细观察下面的这幅题为《家乡“巨”变》的漫画,说说漫画反映了一个什么社会问题。

9.请阅读下列两则材料,写出你的探究结果。

材料一 鲁迅先生说:无穷的远方,无数的人们,都与我有关。从中我们看到了强烈的责任感,一种以天下兴衰、民间疾苦为己任的精神。

材料二 钟南山,他是名副其实的英雄。2003年,非典肆虐。67岁的他说:把最重的病人送到我这儿来。2020年,武汉有事。84岁的他一边告诉公众,尽量不要去武汉,一边却义无反顾地登上去武汉的高铁,挂帅出征。他有院士的专业,有战士的勇猛,更有国士的担当。

课内阅读

阅读“我于是日日盼望新年……不去卖,又只能烂掉……”,完成题目。

10.“闰土来了,我便飞跑的去看。”句子中加点的动词“飞跑”有怎样的表达效果

11.少年闰土“见人很怕羞”,为什么“只是不怕我”,而且“不到半日,我们便熟识了” 作者这样写有什么用意

12.试对杨二嫂这一人物的外貌描写做简要赏析。

课外阅读

(一)阅读下列文段,回答问题

谁敢动我的杨树

蔡 楠

①白杨树替自己准备好了一口棺材。他宁肯死掉也不愿意把双腿锯掉。

②白杨树的腿有毛病。医生说他得了血栓闭塞性脉管炎。而且双腿开始发生溃疡,需要截肢。不,我还要靠双腿走路,还要靠双腿干活养活妻儿呢!白杨树拐着双腿走出了医院,他在大街上喊

道,我宁肯死掉也不把双腿锯掉!于是他在棺材铺订购了一口棺材。

③其实,白杨树不想死,他期待奇迹出现。他四处求医找药,希望民间土法能够治好他的腿。但是奇迹并没有垂青白杨树,老婆和儿女们强行把他送进了医院,截了肢。

④白杨树陷入了深深的绝望之中。为治病,家里欠了十多万的债。孩子们都已辍学打工去了。老婆也去了村办工厂给工人做饭。他趁老婆不在家,喝了老鼠药爬进了棺材里。昏昏沉沉地睡了一天,却没死。老婆回家把他拖出了棺材,狠狠地骂着,白杨树你这个没良心的,死都不会死,你干吗给自己喝假药

⑤死不了怎么办 那就得活下去。要想活下去,就得给自己找点儿活。只有干活挣钱还账才是活下去的理由。

⑥白杨树请人在轮椅的后面做了个后备厢。他就滚动着这个特殊的轮椅出现在了大街小巷,出现在了高速公路两侧。他开始捡垃圾。废旧纸、破塑料、矿泉水瓶子……每天都能捡一后备厢。有了一点积蓄,他找到了村委会。他说,古洋河大桥以北的堤坡不能再随便取土了,大堤都挖没了,要是来了洪水怎么办 我给咱看着吧!我也不要工钱,你们就和水利局的说说,我承包两公里的堤坡,种树,种速生杨,承包费照交!

⑦村里和他签了合同。白杨树就在苗圃场订购了树苗,带上了特制的镐头铁锹,爬到了堤坡上。他扔掉了轮椅,摘掉了假肢,露出了粉红的嫩肉。他摸着那肉,愣了一下神,然后就用绳子将空空的裤腿缠上。他就坐在了地上,开始挖坑。白杨树的手就成了脚。他坐在地上,一锹一锹地挖着。堤坡上都是胶泥土,坚硬得很。手又不能像脚似的那样去踩锹,他就把短短的锹把拄在肚子上,用身体的力量推动铁锹。肚子累了,受不了了,他就换个方式,拿过镐头一下一下地刨。阳光照过来,还有风沙吹过来。白杨树的脸上有了汗有了土有了泥,汗水流下来,流到了嘴里,牙碜得不行;流到了地上,砸在新挖出来的土上,一砸一个窝儿。

⑧坑挖好了,白杨树种上了第一棵树。他拎着塑料水桶,爬着去古洋河里取水。他的腿没了假肢的保护,嫩肉被胶土硌得生疼。那疼是坚持不住的疼。他用手去摸腿,前面失去了依托,人一下子就滚到了河沟里。灌满水,他拉着拧上盖子的塑料桶,一下一下地往堤坡上挪。他的身后是一溜湿淋淋的红水印。爬上来了,他把水灌进了树坑。小树吸了水,冒出了嫩芽。白杨树也觉得自己真正地从棺材里爬出来,像小树一样,活过来了。

⑨白杨树开始了长达8年的种树生涯。8番寒暑,他用坏了的铁锹有几十把,磨烂了的手套堆成了小山,两条曾经细皮嫩肉的残肢也长满了厚厚的老茧。堤坡成了他的家,也成了他的乐园。那里变成了一片白杨树林。绿荫覆盖,鸟雀鸣唱。林下连着白洋淀的古洋河水,水平如镜,清澄透明,偶尔有鱼跃出水面,惊得蛙声一片。白杨树在堤坡的树林里爬着,走着,转悠着,他搂着粗大的树干,像搂着自己的儿女。

⑩不,比自己的儿女还亲。树不让他生气,儿女却让他生气。这不,长大了的儿女带着一支砍伐队来树林里找他了。儿女说爹,你看这树大了,该用它换钱了!白杨树把轮椅转过去,背对着儿女说,咱们的债务不是你娘和你们都还上了吗 还急着要钱干什么 儿女说,我俩准备在城里每人按揭一套楼房,想用这钱交首付呢 爹,你看,这3 000多棵树,最小的也值100块呢!

白杨树就又把轮椅转过来,看着已经成年的孩子们。他说,种树的时候我是想有一天能用树换钱。可孩子们,现在我不了。我一棵树也舍不得砍了,你们没看出来这古洋河、这鱼儿,还有这鸟儿,需要这样一片树林吗 还是留下吧,留下比砍了重要!

儿女们早就和商家谈好了价钱,他们不砍就没有了面子,当然也没有了房子。他们就带着砍伐队绕过白杨树,向树林深处走去。白杨树就扔了轮椅,立了起来,他觉得自己的双腿又健康如初了。他跑到人们的前面,大声喊道,你们谁敢动我的杨树,我就动谁的脑袋,然后自己削下自己的脑袋,反正我的棺材早就准备了多年了——

众人惊在了那里。他们看见一把磨秃了的铁锹攥在白杨树的老手上,寒光一闪一闪的。

——《芒种》2021年第2期,有删改

13.通读全文,用精练的语言在横线处补全小说的主要情节。

腿病截肢→绝望自杀→捡废品包堤→ →种白杨树→

14.作者给主人公取名“白杨树”,有什么用意

15.第⑨段画线句子的景物描写有什么作用

16.小说中人物动作是人物心理的外显与心灵的投射,请结合上下文,简要谈谈第⑩两段中两个加点“转”字分别表现了白杨树怎样的心理。

①白杨树把轮椅转过去。

②白杨树就又把轮椅转过来。

17.小说的结尾有何妙处

(二)阅读下文,回答问题。

故 乡

靳云鹏

①上午和母亲回到了阔别已久的故乡。

②天气不错,阳光很好,虽已深冬,也并不觉得寒冷。

③先到了一个故友家,一下车,我们就被憨厚的笑容和质朴的寒暄包围了。家长里短,问寒问暖,一杯茶还没喝完,就有人续上了滚烫的水。我不知道应该说些什么,尽管我分明感觉到自己与他们其实还是没有什么分别,除了岁月的风霜写在各自的脸上;我只是有些心不在焉,心里总是惦着老屋。

④终于瞅了个空,径自向我的老屋走去。说是老屋,其实这只是我一厢情愿的说法,因为那里也只剩下一块宅基地了。但是,我还是愿意一去。

⑤一出大门,眼前是一片荒凉,看不见几个房子,几乎没有任何参照物;可我走的还是二十年前的路线,虽然脚下确乎没有任何踪迹,应该已经算不得路,但方向却更加清晰、固执。举目远望,微微起伏的地表,草草地勾勒出粗犷的线条;路旁那几株红柳还在,依然虬曲遒劲,像是我的航标;待走近了细看,才发现它们的根部已经在皑皑的盐碱物中腐朽——所谓遒劲,不过是被时光凝固的姿态罢了。然而,路边那几丛在春日里率先泛绿,在寒风中簌簌发抖的芨芨草呢?那几个被村民遗弃在路边生了苔锈的碌碡①呢?那些连绵的场圃和堆积如山的秸秆呢?还有那几条从场圃里冷不丁地窜出来吓我一身冷汗的奸猾的狗呢?

⑥什么也不复存在了,连一道沟一道坎也看不见了。是年复一年萧冷的无情的雨冲刷了它们?还是日复一日寂寞的善变的风填平了它们?一切,只留给遥远的记忆,收藏在我单薄的行囊中。

⑦急行几步,我准确地来到了我的老屋。这里不过是一个矮矮的土堆,几步跨上去,刚立住脚跟,记忆的闸门便轰然打开,旧时的情景如浩浩长风扑面而来。

⑧一切如在昨日,却又恍如隔世。我有些慌乱地在四边转了几圈,试图找到那一段低矮的土墙的痕迹,那是我们从田地里劳作晚归后小憩的地方,在多少个夏日黄昏炊烟初起的时候,那里曾响起我清扬的笛声。那一排小平房也只剩了几块风化殆尽的土坯,那是我们姐弟几个夏夜纳凉的绝佳之地,几个人躺在房顶上,正对着满天繁星做无穷无尽的遐想时,却听得几声狗叫,起身惶然四望,却是晚归的村民走过。那间小小的炭房更没了痕迹,里面的炭块总是存放得很少,那些年的冬天似乎总是特别寒冷而漫长……

⑨所有的追寻都是徒劳,我只好慢慢地坐下来,闭上眼睛,去静静地感觉故乡清冷的风吹过我的面庞。

⑩离开故乡真的太久了。就在这个光秃秃的土堆上,我却像回到了真正的家,那沧桑厚重的回忆给我以真实的回归。年少离开的时候,我应该是带着行囊的;而今早已过了而立之年,回到这里,似乎依旧是孑然一身。我是从何时开始背负着一个理想的空壳在行走?在我日渐麻木之前的那悄然逝去的青春年华可曾有过我心的追逐?

“既自以心为形役,奚惆怅而独悲②?”生命的坚持与生存的法则总是难于抗衡。从寂寂乡村到喧嚣城镇,从不名一文到略显小资,原以为这十数年的奋斗是一个接近理想的过程,回头一望,只看见来的路上荒草连天。辽远简陋的农村天地,曾给了我对自身美质不断发掘与拂拭的空间;而如今,我的所谓奋斗,却只是对自我生存潜力的挖掘,只是为着生存的本能反应罢了,因之衍生的则是按捺不住的浮躁与极力掩饰的虚伪。于是,渐行渐远,我离开了原来的自己。理想的行囊,其实从未打开过。

理想如果能彻底遗忘,也许不是一件坏事;而我,竟是终不能忘。故乡,总给我以特别的清醒。在她的荒凉与清寂中,我可以张开肺叶大口地呼吸,不必在意空气的污浊,还可以看呆笨的灰雀扑棱棱从身边飞过,不必在意旁人的眼光;而这种唯我与忘我,源于最质朴的干净,无论是身体,还是灵魂。

正想着,听到不远处有人喊我吃饭,我起身应了声,默然离开。

(选自《散文选刊》)

【注释】①碌碡(liù zhou):石制的圆柱形农具,总体类似圆柱体,用来轧谷物,平场地。②既自以心为形役,奚惆怅而独悲:语见陶渊明的《归去来兮辞》,是陶公脱离仕途回归田园的宣言。

18.阅读全文,完成填空。

“我”的行踪 心情

回到了阔别已久的故乡 —

① ②

③ ④

离开老屋 默然

19.从修辞手法的角度赏析此文第③段。

20.赏析“急行几步,我准确地来到了我的老屋”中“准确”一词的表达效果。

21.比较阅读此文与鲁迅的《故乡》,回答问题。

(1)鲁迅在《故乡》一文中,用饱蘸深情的笔触叙写了故乡的变化。结合此文的结尾部分,说说故乡对此文中“我”的理想来说有什么作用。

(2)此文画线部分与下面的链接材料都有对环境的描写,试比较两处描写的作用的异同。

【链接材料】第二日清早晨我到了我家的门口了。瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着,正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了,所以很寂静。我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。(节选自鲁迅的《故乡》)

(三)阅读下面的文字,回答问题。

故乡滋味

凸 凹

①这是8年前的旧事。那年,刚过完40岁的生日,突然生出一种莫名的思乡之情。这种感情很强烈,近乎一种烧燎,若不回故乡住上一段日子,心里难以平静下来。于是我回了一趟老家。

②到了母亲的老宅院,推开那一道柴门,母亲“哦”了一声,显出意外的喜悦,眼睛潮潮地红起来。我走到母亲身边,觉得母亲很矮小,她依旧是粗布衣裤,与那道柴门一个色调。多少年了,故乡仍带着那种逼人的质朴。我心里很温暖,觉得自己就是为这质朴而来。

③母亲烧起柴草,煮了几个青玉米。柴草很干,火烧得热烈。“住几天吗 ”母亲问。我说:“当然要住几天,陪您唠一唠近20年来不曾细唠的家常。”母亲笑一笑:“你已是老家雀了,只有老家雀才知道回窝哩。”在母亲的感觉里,我居然跟她一样老了。青玉米煮熟了,剥了玉米的苞衣,米粒很黄。一粒一粒剥着吃,很绵软,香得和奶一样。母亲同我一起剥玉米吃。炉膛的余火闪着黄黄的光。我一下子找到了故乡的感觉,即黄色的温暖。

④晚上,母亲问我:“你到哪儿睡呢 娘就这一条土炕。”我说:“除了娘的土炕,我哪儿都不去。”躺在土炕上,感到这土炕就是久违了的母亲的胸怀。母亲就是在这土炕上生的我,揭开席子,肯定还能闻到老炕土上胎衣的味道。而今,母亲的儿子大了,自己也老了,却依然睡着这条土炕。土炕是故乡永恒的岁月、不变的情结吗 这一夜,母亲睡不着,她的儿子也睡不着。母亲很想对儿子说些什么,儿子也想对母亲说些什么,却都不知道从何说起,只能清晰地听到对方的呼吸。其实,岁月已使母子很隔膜了,却仍爱着,像呼吸,虽然有时感觉不到,却须臾不曾停止。

⑤天亮了,我却酣然地睡沉了。睡醒来,小饭桌早已放在身边。“酒给你温好了,喝几盅吧。”母亲安然说道。饭桌中央,果然就是那把几代人用过的黄泥酒壶。说温酒,其实是把罐中的老酒舀到壶里去。母亲给祖父舀酒,给父亲舀酒,如今,又给她的儿子舀酒,那么,在她眼里,儿子是条有分量的汉子了。

⑥在老家的日子,我彻底让自己放松了。每日起得很迟,睡到日上三竿。母亲从不叫醒我,开心地放任她的儿子。“快把娘的儿子宠坏了。”我跟母亲开玩笑。“还能宠几天呢 世道上,除了娘宠儿子,还有谁宠呢 ”听了娘的话,我心中竟生出一丝莫名的酸楚。媳妇好,爱情的后面是温柔的束缚;儿子好,伦常会把一副叫责任的担子不由分说地让你担下去;朋友好,友谊时时提醒你要保持一种无奈的却是必需的心灵对等……这一切,都美丽而忧伤,美得让人感到有些累。

⑦吃过母亲的早酒,便是走走儿时的路,爬爬儿时的山……路依旧,山依旧,我的感觉却大不一样了。儿时高高的曾绊得我摔破了膝的石阶,已显得很矮很矮。儿时深深地看一眼都眩晕的水井,也显得很浅很浅。山路曲折悠长,我却走来走去,又走回原处。踅(xué)回母亲的柴门,看到柴门下的母亲,霜雪已浸染了发际,我不禁低沉地吟了一声:“哎,故乡。”

⑧晚上,盘腿坐在母亲的土炕上,在小饭桌上摊了几页纸,想随便写些什么。笔落下去,却写出了这么几行字:故乡,就像母亲的手掌,虽温暖,却很小很窄。它遮不了风雨,挡不住光阴,给你的只是一些缠绵的回忆……

⑨写到这里,我抬头看一眼熟睡的母亲,想到明天就要走了,泪水不禁热热地流下来。

22.结合文章分析第①段中“于是我回了一趟老家”这句话在结构上的作用。

23.如果去掉第②段画线句子中“意外的”“潮潮地”两个词好不好 为什么

24.“我说:‘除了娘的土炕,我哪儿都不去。’”第④段中的这句话运用了哪种描写方法 它的言外之意是什么

25.简要分析第⑥段画线句子运用的修辞手法及其作用。

26.第⑦段说“路依旧,山依旧,我的感觉却大不一样了”,“感觉”为何“大不一样” 流露出作者当时怎样的感情

答案

1、C 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.C

8.这幅漫画反映了开发商盲目开发、占用国家土地资源,从而导致农民失地的情况。

9、(示例)责任与担当是英雄的本色。(或英雄是以天下为己任、勇于担当的人)(出现“责任与担当”“英雄”即可)

10、动词“飞跑”表现了“我”将要见到闰土时的喜悦心情。

11、少年闰土很怕生,但对同龄人的“我”有着天然的亲近感,“我们”有共同的兴趣爱好,容易沟通。这样写表现出少年闰土的纯真可爱以及与“我”的亲密关系,与后文中年闰土对“我”的恭敬形成鲜明的对比。

12、①抓特征,凸显人物个性。着重抓住杨二嫂“凸颧骨”“薄嘴唇”的脸部特征和不雅站

相,简笔勾画,表现人物瘦削的体貌、刻薄的性格以及灵魂被扭曲的状态,将庸俗小市民的形象刻画得栩栩如生。②运用形象化手段为人物画像。用“细脚伶仃的圆规”比喻人物站相,激发人们的联想,从形似到神似,漫画式地勾画出杨二嫂冷漠、刻薄和以物质利益为中心的形象特征。③通过二十多年前后外貌、姿势的对比,反映出人物生活、性格与精神状态的巨大变化,给人以深刻印象。

13、坡堤挖坑 舍命护树

14、“白杨树”既是主人公名字,也是他种植的树木的名称。暗示他把自己辛勤种植养护的白杨树看作自己生命一般重要,突出他的责任担当及无私奉献的精神和品质。

15、这一美好的自然景象营造了一种和谐美好的气氛,表现了人物快乐愉悦的心情。暗指“白杨树”用自己的辛勤努力给坡堤带来的变化。

16、①表现出白杨树对儿女的愧疚之情,觉得不好意思直接拒绝儿女的要求。②表现白杨树内心的坚决,坚决保护这片林地丝毫不妥协的决心。

17、结尾刻画了白杨树舍命护树的场面,让故事陡生波澜,给人强烈的震撼。突出了老人不惜牺牲个人利益、家庭利益也要为家乡留下青山绿水的美好心愿和无私奉献的精神。耐人寻味,给读者留下极大的想象空间。

18.到了一个故友家心不在焉来到老屋既有回忆美好过往和回到老屋再现理想的喜悦,又有反思理想的失望

19.作者运用对比,将故友的热情与“我”的心不在焉进行对比,写出了故友的热情、好客,以及“我”对老屋的惦记和对理想的坚持。

20.“准确”在这里是“没有差错”的意思,写出了“我”对老屋的熟悉,表现了“我”对老屋的牵挂。

21、(1)故乡让“我”清醒反思自己的理想,帮“我”找回一度迷惘的理想,给“我”实现理想的勇气。

(2)相同:都运用了环境描写,写出了故乡的荒凉、没有生机,抒发了作者的失落、无奈之情。不同:此文通过环境描写,引起下文关于故乡生活的回忆,以及对理想、生活的反思。链接材料通过环境描写,渲染了一种悲凉的氛围,暗示了下文中“我”与杨二嫂、闰土再见时看到他们发生巨大变化的悲凉心情,以及“我”理想的茫远。

22.承上启下(过渡),承接上文所产生的强烈思乡之情,开启下文回故乡的情景。

23.不好。因为这两个词起修饰作用,更生动形象地表现出母亲因“我”突然回家而产生的惊讶、激动和喜悦之情。如果去掉,就没有这一表达效果。

24.语言描写。言外之意:“我”想和母亲同炕,多陪陪年迈的母亲,更想重新感受温暖的母爱。

25.排比。作用:结构整齐,节奏感强,增强语言气势,更能把作者听了母亲的话后内心“酸楚”的情感抒发得淋漓尽致。

26.因为故乡的“路依旧,山依旧”,而“我”却已是40岁的人了,母亲更是青丝染霜雪,因此,“我”感觉岁月流逝,物是人非。流露出作者当时内心的失落(落寞、哀怨)

一、积累运用

1.下列词语中,加点字的读音完全正确的一项是( )

A.亲戚(qì) 愕然(è) 毡帽(zhān) 祭祀(sì)

B.应酬(yīng) 伶俐(líng) 秕谷(bǐ) 惘然(wǎng)

C.鄙夷(bǐ) 磕头(kē) 脖颈(gěng) 瑟索(sè)

D.寒噤(jīn) 恣睢(zì) 潺潺(chán) 嗤笑(chī)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.捏造 箫索 应酬 细脚伶仃

B.祟拜 寒噤 留恋 聚族而居

C.鄙夷 磕睡 惶恐 一望无际

D.愕然 神异 竹匾 纷至沓来

3.横线上依次填入的词语最恰当的一项是( )

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又 了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一 , 的天底下,远近横着几个 的荒村,没有一些活气。我的心禁不住 起来了。

A.阴暗 看 昏黄 萧条 悲凉 B.阴沉 望 苍黄 萧索 伤心

C.阴晦 瞟 暗淡 萧条 伤心 D.阴晦 望 苍黄 萧索 悲凉

4.将下列句子组成语段,顺序排列恰当的一项是( )

①我以为“‘过去’‘未来’皆是‘现在’”的话倒有些道理。

②故一时代的思潮,不是单纯在这个时代所能凭空成立的,不晓得有几多“过去”时代的思潮,差不多可以说是由所有“过去”时代的思潮凑合而成的。

③有的哲学家说,时间有“过去”与“未来”,并无“现在”。

④因为“现在”就是所有“过去”流入的世界,换句话说,所有“过去”都埋没于“现在” 的里边。

⑤有的又说,“过去”“未来”皆是“现在”。

③⑤①④② B.⑤①④②③ C.①④②③⑤ D.③⑤①②④

5.下列句子中没有语病的一项是( )

A.阅读的终极价值,不仅在于获取知识,更在于让人最终拥有一种平静欢愉的气质。

B.当下,我国防疫工作进入常态化,做好防疫工作使命光荣,责任重大,意义重大。

C.该公司生产的辣椒制品,是贵州辣椒加工行业的支柱企业。

D.2020年,脱贫攻坚圆满收官,取得成绩的主要原因是无数扶贫干部无私奉献与忘我付出的结果。

6.下列句子中的标点使用恰当的一项是( )

A.于是我自己解释说,故乡本也如此,——虽然没有进步,也未必有如我所感的悲凉。

B.我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情,教我坐下、歇息、喝茶,且不谈搬家的事。

C.他身材增加了一倍,先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红。

D.你想要借哪本书呢 是《艾青诗选》,还是《朝花夕拾》

7.下列说法有误的一项是( )

A.《故乡》的体裁是小说,作者是鲁迅,选自《呐喊》。

B.《故乡》以“我”回故乡的见闻和感受为线索,以“我”记忆中的故乡与现实中的故乡发生的巨大变化为基本内容,展开情节,揭示了深刻的主题。

C.闰土是《故乡》的主要人物,文中的“我”(鲁迅)是次要人物。

D.《故乡》在人物描写中主要运用了对比的手法。

8.仔细观察下面的这幅题为《家乡“巨”变》的漫画,说说漫画反映了一个什么社会问题。

9.请阅读下列两则材料,写出你的探究结果。

材料一 鲁迅先生说:无穷的远方,无数的人们,都与我有关。从中我们看到了强烈的责任感,一种以天下兴衰、民间疾苦为己任的精神。

材料二 钟南山,他是名副其实的英雄。2003年,非典肆虐。67岁的他说:把最重的病人送到我这儿来。2020年,武汉有事。84岁的他一边告诉公众,尽量不要去武汉,一边却义无反顾地登上去武汉的高铁,挂帅出征。他有院士的专业,有战士的勇猛,更有国士的担当。

课内阅读

阅读“我于是日日盼望新年……不去卖,又只能烂掉……”,完成题目。

10.“闰土来了,我便飞跑的去看。”句子中加点的动词“飞跑”有怎样的表达效果

11.少年闰土“见人很怕羞”,为什么“只是不怕我”,而且“不到半日,我们便熟识了” 作者这样写有什么用意

12.试对杨二嫂这一人物的外貌描写做简要赏析。

课外阅读

(一)阅读下列文段,回答问题

谁敢动我的杨树

蔡 楠

①白杨树替自己准备好了一口棺材。他宁肯死掉也不愿意把双腿锯掉。

②白杨树的腿有毛病。医生说他得了血栓闭塞性脉管炎。而且双腿开始发生溃疡,需要截肢。不,我还要靠双腿走路,还要靠双腿干活养活妻儿呢!白杨树拐着双腿走出了医院,他在大街上喊

道,我宁肯死掉也不把双腿锯掉!于是他在棺材铺订购了一口棺材。

③其实,白杨树不想死,他期待奇迹出现。他四处求医找药,希望民间土法能够治好他的腿。但是奇迹并没有垂青白杨树,老婆和儿女们强行把他送进了医院,截了肢。

④白杨树陷入了深深的绝望之中。为治病,家里欠了十多万的债。孩子们都已辍学打工去了。老婆也去了村办工厂给工人做饭。他趁老婆不在家,喝了老鼠药爬进了棺材里。昏昏沉沉地睡了一天,却没死。老婆回家把他拖出了棺材,狠狠地骂着,白杨树你这个没良心的,死都不会死,你干吗给自己喝假药

⑤死不了怎么办 那就得活下去。要想活下去,就得给自己找点儿活。只有干活挣钱还账才是活下去的理由。

⑥白杨树请人在轮椅的后面做了个后备厢。他就滚动着这个特殊的轮椅出现在了大街小巷,出现在了高速公路两侧。他开始捡垃圾。废旧纸、破塑料、矿泉水瓶子……每天都能捡一后备厢。有了一点积蓄,他找到了村委会。他说,古洋河大桥以北的堤坡不能再随便取土了,大堤都挖没了,要是来了洪水怎么办 我给咱看着吧!我也不要工钱,你们就和水利局的说说,我承包两公里的堤坡,种树,种速生杨,承包费照交!

⑦村里和他签了合同。白杨树就在苗圃场订购了树苗,带上了特制的镐头铁锹,爬到了堤坡上。他扔掉了轮椅,摘掉了假肢,露出了粉红的嫩肉。他摸着那肉,愣了一下神,然后就用绳子将空空的裤腿缠上。他就坐在了地上,开始挖坑。白杨树的手就成了脚。他坐在地上,一锹一锹地挖着。堤坡上都是胶泥土,坚硬得很。手又不能像脚似的那样去踩锹,他就把短短的锹把拄在肚子上,用身体的力量推动铁锹。肚子累了,受不了了,他就换个方式,拿过镐头一下一下地刨。阳光照过来,还有风沙吹过来。白杨树的脸上有了汗有了土有了泥,汗水流下来,流到了嘴里,牙碜得不行;流到了地上,砸在新挖出来的土上,一砸一个窝儿。

⑧坑挖好了,白杨树种上了第一棵树。他拎着塑料水桶,爬着去古洋河里取水。他的腿没了假肢的保护,嫩肉被胶土硌得生疼。那疼是坚持不住的疼。他用手去摸腿,前面失去了依托,人一下子就滚到了河沟里。灌满水,他拉着拧上盖子的塑料桶,一下一下地往堤坡上挪。他的身后是一溜湿淋淋的红水印。爬上来了,他把水灌进了树坑。小树吸了水,冒出了嫩芽。白杨树也觉得自己真正地从棺材里爬出来,像小树一样,活过来了。

⑨白杨树开始了长达8年的种树生涯。8番寒暑,他用坏了的铁锹有几十把,磨烂了的手套堆成了小山,两条曾经细皮嫩肉的残肢也长满了厚厚的老茧。堤坡成了他的家,也成了他的乐园。那里变成了一片白杨树林。绿荫覆盖,鸟雀鸣唱。林下连着白洋淀的古洋河水,水平如镜,清澄透明,偶尔有鱼跃出水面,惊得蛙声一片。白杨树在堤坡的树林里爬着,走着,转悠着,他搂着粗大的树干,像搂着自己的儿女。

⑩不,比自己的儿女还亲。树不让他生气,儿女却让他生气。这不,长大了的儿女带着一支砍伐队来树林里找他了。儿女说爹,你看这树大了,该用它换钱了!白杨树把轮椅转过去,背对着儿女说,咱们的债务不是你娘和你们都还上了吗 还急着要钱干什么 儿女说,我俩准备在城里每人按揭一套楼房,想用这钱交首付呢 爹,你看,这3 000多棵树,最小的也值100块呢!

白杨树就又把轮椅转过来,看着已经成年的孩子们。他说,种树的时候我是想有一天能用树换钱。可孩子们,现在我不了。我一棵树也舍不得砍了,你们没看出来这古洋河、这鱼儿,还有这鸟儿,需要这样一片树林吗 还是留下吧,留下比砍了重要!

儿女们早就和商家谈好了价钱,他们不砍就没有了面子,当然也没有了房子。他们就带着砍伐队绕过白杨树,向树林深处走去。白杨树就扔了轮椅,立了起来,他觉得自己的双腿又健康如初了。他跑到人们的前面,大声喊道,你们谁敢动我的杨树,我就动谁的脑袋,然后自己削下自己的脑袋,反正我的棺材早就准备了多年了——

众人惊在了那里。他们看见一把磨秃了的铁锹攥在白杨树的老手上,寒光一闪一闪的。

——《芒种》2021年第2期,有删改

13.通读全文,用精练的语言在横线处补全小说的主要情节。

腿病截肢→绝望自杀→捡废品包堤→ →种白杨树→

14.作者给主人公取名“白杨树”,有什么用意

15.第⑨段画线句子的景物描写有什么作用

16.小说中人物动作是人物心理的外显与心灵的投射,请结合上下文,简要谈谈第⑩两段中两个加点“转”字分别表现了白杨树怎样的心理。

①白杨树把轮椅转过去。

②白杨树就又把轮椅转过来。

17.小说的结尾有何妙处

(二)阅读下文,回答问题。

故 乡

靳云鹏

①上午和母亲回到了阔别已久的故乡。

②天气不错,阳光很好,虽已深冬,也并不觉得寒冷。

③先到了一个故友家,一下车,我们就被憨厚的笑容和质朴的寒暄包围了。家长里短,问寒问暖,一杯茶还没喝完,就有人续上了滚烫的水。我不知道应该说些什么,尽管我分明感觉到自己与他们其实还是没有什么分别,除了岁月的风霜写在各自的脸上;我只是有些心不在焉,心里总是惦着老屋。

④终于瞅了个空,径自向我的老屋走去。说是老屋,其实这只是我一厢情愿的说法,因为那里也只剩下一块宅基地了。但是,我还是愿意一去。

⑤一出大门,眼前是一片荒凉,看不见几个房子,几乎没有任何参照物;可我走的还是二十年前的路线,虽然脚下确乎没有任何踪迹,应该已经算不得路,但方向却更加清晰、固执。举目远望,微微起伏的地表,草草地勾勒出粗犷的线条;路旁那几株红柳还在,依然虬曲遒劲,像是我的航标;待走近了细看,才发现它们的根部已经在皑皑的盐碱物中腐朽——所谓遒劲,不过是被时光凝固的姿态罢了。然而,路边那几丛在春日里率先泛绿,在寒风中簌簌发抖的芨芨草呢?那几个被村民遗弃在路边生了苔锈的碌碡①呢?那些连绵的场圃和堆积如山的秸秆呢?还有那几条从场圃里冷不丁地窜出来吓我一身冷汗的奸猾的狗呢?

⑥什么也不复存在了,连一道沟一道坎也看不见了。是年复一年萧冷的无情的雨冲刷了它们?还是日复一日寂寞的善变的风填平了它们?一切,只留给遥远的记忆,收藏在我单薄的行囊中。

⑦急行几步,我准确地来到了我的老屋。这里不过是一个矮矮的土堆,几步跨上去,刚立住脚跟,记忆的闸门便轰然打开,旧时的情景如浩浩长风扑面而来。

⑧一切如在昨日,却又恍如隔世。我有些慌乱地在四边转了几圈,试图找到那一段低矮的土墙的痕迹,那是我们从田地里劳作晚归后小憩的地方,在多少个夏日黄昏炊烟初起的时候,那里曾响起我清扬的笛声。那一排小平房也只剩了几块风化殆尽的土坯,那是我们姐弟几个夏夜纳凉的绝佳之地,几个人躺在房顶上,正对着满天繁星做无穷无尽的遐想时,却听得几声狗叫,起身惶然四望,却是晚归的村民走过。那间小小的炭房更没了痕迹,里面的炭块总是存放得很少,那些年的冬天似乎总是特别寒冷而漫长……

⑨所有的追寻都是徒劳,我只好慢慢地坐下来,闭上眼睛,去静静地感觉故乡清冷的风吹过我的面庞。

⑩离开故乡真的太久了。就在这个光秃秃的土堆上,我却像回到了真正的家,那沧桑厚重的回忆给我以真实的回归。年少离开的时候,我应该是带着行囊的;而今早已过了而立之年,回到这里,似乎依旧是孑然一身。我是从何时开始背负着一个理想的空壳在行走?在我日渐麻木之前的那悄然逝去的青春年华可曾有过我心的追逐?

“既自以心为形役,奚惆怅而独悲②?”生命的坚持与生存的法则总是难于抗衡。从寂寂乡村到喧嚣城镇,从不名一文到略显小资,原以为这十数年的奋斗是一个接近理想的过程,回头一望,只看见来的路上荒草连天。辽远简陋的农村天地,曾给了我对自身美质不断发掘与拂拭的空间;而如今,我的所谓奋斗,却只是对自我生存潜力的挖掘,只是为着生存的本能反应罢了,因之衍生的则是按捺不住的浮躁与极力掩饰的虚伪。于是,渐行渐远,我离开了原来的自己。理想的行囊,其实从未打开过。

理想如果能彻底遗忘,也许不是一件坏事;而我,竟是终不能忘。故乡,总给我以特别的清醒。在她的荒凉与清寂中,我可以张开肺叶大口地呼吸,不必在意空气的污浊,还可以看呆笨的灰雀扑棱棱从身边飞过,不必在意旁人的眼光;而这种唯我与忘我,源于最质朴的干净,无论是身体,还是灵魂。

正想着,听到不远处有人喊我吃饭,我起身应了声,默然离开。

(选自《散文选刊》)

【注释】①碌碡(liù zhou):石制的圆柱形农具,总体类似圆柱体,用来轧谷物,平场地。②既自以心为形役,奚惆怅而独悲:语见陶渊明的《归去来兮辞》,是陶公脱离仕途回归田园的宣言。

18.阅读全文,完成填空。

“我”的行踪 心情

回到了阔别已久的故乡 —

① ②

③ ④

离开老屋 默然

19.从修辞手法的角度赏析此文第③段。

20.赏析“急行几步,我准确地来到了我的老屋”中“准确”一词的表达效果。

21.比较阅读此文与鲁迅的《故乡》,回答问题。

(1)鲁迅在《故乡》一文中,用饱蘸深情的笔触叙写了故乡的变化。结合此文的结尾部分,说说故乡对此文中“我”的理想来说有什么作用。

(2)此文画线部分与下面的链接材料都有对环境的描写,试比较两处描写的作用的异同。

【链接材料】第二日清早晨我到了我家的门口了。瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着,正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了,所以很寂静。我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。(节选自鲁迅的《故乡》)

(三)阅读下面的文字,回答问题。

故乡滋味

凸 凹

①这是8年前的旧事。那年,刚过完40岁的生日,突然生出一种莫名的思乡之情。这种感情很强烈,近乎一种烧燎,若不回故乡住上一段日子,心里难以平静下来。于是我回了一趟老家。

②到了母亲的老宅院,推开那一道柴门,母亲“哦”了一声,显出意外的喜悦,眼睛潮潮地红起来。我走到母亲身边,觉得母亲很矮小,她依旧是粗布衣裤,与那道柴门一个色调。多少年了,故乡仍带着那种逼人的质朴。我心里很温暖,觉得自己就是为这质朴而来。

③母亲烧起柴草,煮了几个青玉米。柴草很干,火烧得热烈。“住几天吗 ”母亲问。我说:“当然要住几天,陪您唠一唠近20年来不曾细唠的家常。”母亲笑一笑:“你已是老家雀了,只有老家雀才知道回窝哩。”在母亲的感觉里,我居然跟她一样老了。青玉米煮熟了,剥了玉米的苞衣,米粒很黄。一粒一粒剥着吃,很绵软,香得和奶一样。母亲同我一起剥玉米吃。炉膛的余火闪着黄黄的光。我一下子找到了故乡的感觉,即黄色的温暖。

④晚上,母亲问我:“你到哪儿睡呢 娘就这一条土炕。”我说:“除了娘的土炕,我哪儿都不去。”躺在土炕上,感到这土炕就是久违了的母亲的胸怀。母亲就是在这土炕上生的我,揭开席子,肯定还能闻到老炕土上胎衣的味道。而今,母亲的儿子大了,自己也老了,却依然睡着这条土炕。土炕是故乡永恒的岁月、不变的情结吗 这一夜,母亲睡不着,她的儿子也睡不着。母亲很想对儿子说些什么,儿子也想对母亲说些什么,却都不知道从何说起,只能清晰地听到对方的呼吸。其实,岁月已使母子很隔膜了,却仍爱着,像呼吸,虽然有时感觉不到,却须臾不曾停止。

⑤天亮了,我却酣然地睡沉了。睡醒来,小饭桌早已放在身边。“酒给你温好了,喝几盅吧。”母亲安然说道。饭桌中央,果然就是那把几代人用过的黄泥酒壶。说温酒,其实是把罐中的老酒舀到壶里去。母亲给祖父舀酒,给父亲舀酒,如今,又给她的儿子舀酒,那么,在她眼里,儿子是条有分量的汉子了。

⑥在老家的日子,我彻底让自己放松了。每日起得很迟,睡到日上三竿。母亲从不叫醒我,开心地放任她的儿子。“快把娘的儿子宠坏了。”我跟母亲开玩笑。“还能宠几天呢 世道上,除了娘宠儿子,还有谁宠呢 ”听了娘的话,我心中竟生出一丝莫名的酸楚。媳妇好,爱情的后面是温柔的束缚;儿子好,伦常会把一副叫责任的担子不由分说地让你担下去;朋友好,友谊时时提醒你要保持一种无奈的却是必需的心灵对等……这一切,都美丽而忧伤,美得让人感到有些累。

⑦吃过母亲的早酒,便是走走儿时的路,爬爬儿时的山……路依旧,山依旧,我的感觉却大不一样了。儿时高高的曾绊得我摔破了膝的石阶,已显得很矮很矮。儿时深深地看一眼都眩晕的水井,也显得很浅很浅。山路曲折悠长,我却走来走去,又走回原处。踅(xué)回母亲的柴门,看到柴门下的母亲,霜雪已浸染了发际,我不禁低沉地吟了一声:“哎,故乡。”

⑧晚上,盘腿坐在母亲的土炕上,在小饭桌上摊了几页纸,想随便写些什么。笔落下去,却写出了这么几行字:故乡,就像母亲的手掌,虽温暖,却很小很窄。它遮不了风雨,挡不住光阴,给你的只是一些缠绵的回忆……

⑨写到这里,我抬头看一眼熟睡的母亲,想到明天就要走了,泪水不禁热热地流下来。

22.结合文章分析第①段中“于是我回了一趟老家”这句话在结构上的作用。

23.如果去掉第②段画线句子中“意外的”“潮潮地”两个词好不好 为什么

24.“我说:‘除了娘的土炕,我哪儿都不去。’”第④段中的这句话运用了哪种描写方法 它的言外之意是什么

25.简要分析第⑥段画线句子运用的修辞手法及其作用。

26.第⑦段说“路依旧,山依旧,我的感觉却大不一样了”,“感觉”为何“大不一样” 流露出作者当时怎样的感情

答案

1、C 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.C

8.这幅漫画反映了开发商盲目开发、占用国家土地资源,从而导致农民失地的情况。

9、(示例)责任与担当是英雄的本色。(或英雄是以天下为己任、勇于担当的人)(出现“责任与担当”“英雄”即可)

10、动词“飞跑”表现了“我”将要见到闰土时的喜悦心情。

11、少年闰土很怕生,但对同龄人的“我”有着天然的亲近感,“我们”有共同的兴趣爱好,容易沟通。这样写表现出少年闰土的纯真可爱以及与“我”的亲密关系,与后文中年闰土对“我”的恭敬形成鲜明的对比。

12、①抓特征,凸显人物个性。着重抓住杨二嫂“凸颧骨”“薄嘴唇”的脸部特征和不雅站

相,简笔勾画,表现人物瘦削的体貌、刻薄的性格以及灵魂被扭曲的状态,将庸俗小市民的形象刻画得栩栩如生。②运用形象化手段为人物画像。用“细脚伶仃的圆规”比喻人物站相,激发人们的联想,从形似到神似,漫画式地勾画出杨二嫂冷漠、刻薄和以物质利益为中心的形象特征。③通过二十多年前后外貌、姿势的对比,反映出人物生活、性格与精神状态的巨大变化,给人以深刻印象。

13、坡堤挖坑 舍命护树

14、“白杨树”既是主人公名字,也是他种植的树木的名称。暗示他把自己辛勤种植养护的白杨树看作自己生命一般重要,突出他的责任担当及无私奉献的精神和品质。

15、这一美好的自然景象营造了一种和谐美好的气氛,表现了人物快乐愉悦的心情。暗指“白杨树”用自己的辛勤努力给坡堤带来的变化。

16、①表现出白杨树对儿女的愧疚之情,觉得不好意思直接拒绝儿女的要求。②表现白杨树内心的坚决,坚决保护这片林地丝毫不妥协的决心。

17、结尾刻画了白杨树舍命护树的场面,让故事陡生波澜,给人强烈的震撼。突出了老人不惜牺牲个人利益、家庭利益也要为家乡留下青山绿水的美好心愿和无私奉献的精神。耐人寻味,给读者留下极大的想象空间。

18.到了一个故友家心不在焉来到老屋既有回忆美好过往和回到老屋再现理想的喜悦,又有反思理想的失望

19.作者运用对比,将故友的热情与“我”的心不在焉进行对比,写出了故友的热情、好客,以及“我”对老屋的惦记和对理想的坚持。

20.“准确”在这里是“没有差错”的意思,写出了“我”对老屋的熟悉,表现了“我”对老屋的牵挂。

21、(1)故乡让“我”清醒反思自己的理想,帮“我”找回一度迷惘的理想,给“我”实现理想的勇气。

(2)相同:都运用了环境描写,写出了故乡的荒凉、没有生机,抒发了作者的失落、无奈之情。不同:此文通过环境描写,引起下文关于故乡生活的回忆,以及对理想、生活的反思。链接材料通过环境描写,渲染了一种悲凉的氛围,暗示了下文中“我”与杨二嫂、闰土再见时看到他们发生巨大变化的悲凉心情,以及“我”理想的茫远。

22.承上启下(过渡),承接上文所产生的强烈思乡之情,开启下文回故乡的情景。

23.不好。因为这两个词起修饰作用,更生动形象地表现出母亲因“我”突然回家而产生的惊讶、激动和喜悦之情。如果去掉,就没有这一表达效果。

24.语言描写。言外之意:“我”想和母亲同炕,多陪陪年迈的母亲,更想重新感受温暖的母爱。

25.排比。作用:结构整齐,节奏感强,增强语言气势,更能把作者听了母亲的话后内心“酸楚”的情感抒发得淋漓尽致。

26.因为故乡的“路依旧,山依旧”,而“我”却已是40岁的人了,母亲更是青丝染霜雪,因此,“我”感觉岁月流逝,物是人非。流露出作者当时内心的失落(落寞、哀怨)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)