人教版选修4第一单元第2课大唐盛世的奠基人唐太宗(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修4第一单元第2课大唐盛世的奠基人唐太宗(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 549.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-10 10:11:04 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。第二课 大唐盛世的奠基人

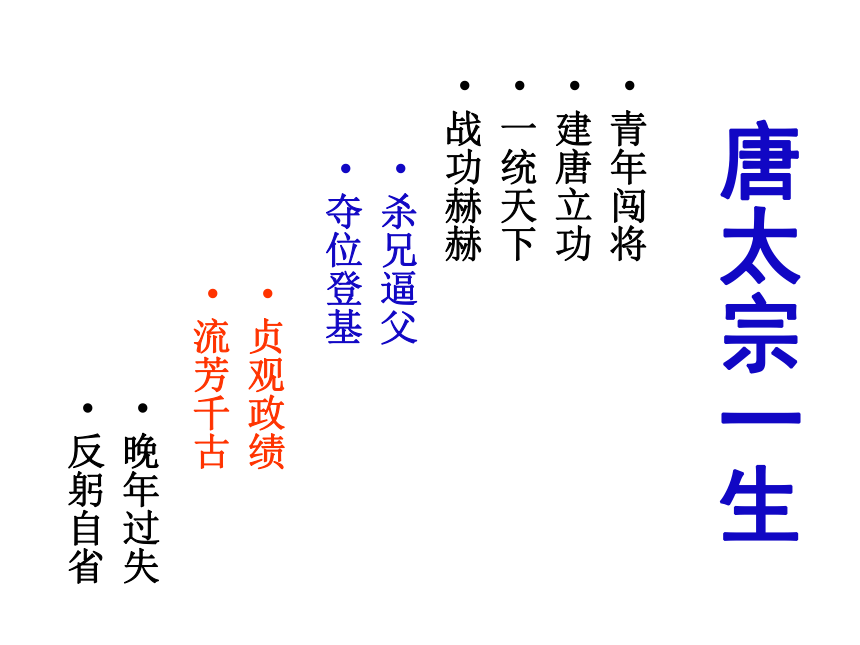

唐太宗唐太宗一生青年闯将

建唐立功

一统天下

战功赫赫杀兄逼父

夺位登基贞观政绩

流芳千古晚年过失

反躬自省唐太宗于599年出生,是唐高祖李渊与窦皇后的次子。614年娶妻长孙氏,后称长孙皇后,617年攻克长安,被封为秦国公。618年唐朝建立以后,李世民以功被拜为尚书令、右武候大将军,进封秦王。唐朝建立以后,为统一全国,先后进行了六次大的战役。李世民指挥四个,全部取胜,为唐王朝立下了赫赫战功。626 年玄武门之变。玄武门事变之后仅仅三天李世民便被立为皇太子,从他 父亲手里接过政府的实际控制权。八月初九,唐高祖让位,李世民便做了唐王朝的第二位皇帝,唐太宗。649年命太子李治到金液门代理国事。 7月病死,葬于今陕西礼泉东北50多里的山峰上的昭陵。谥号为“文皇帝”。

一、玄武门之变背景

1、①追随父亲李渊镇压农民起义。②劝说李渊在太原起兵反隋,最终推翻隋朝。③帮助李渊铲平割据势力、统一全国。④被加封为“天策上将”,设立“文学馆”,收罗四方名士。

2、太子李建成与齐王李元吉结成反李世民同盟,几次想谋害李世民,但没有成功。

过程:①收买太子府的心腹人员。②得知太子谋害自己的计划后,当机立断,先发制人。③在玄武门作了秘密布置,乘李建成、李元吉入朝之际,李世民射杀太子,其将尉迟敬德射杀李元吉。④太祖无奈诏立李世民为太子。⑤626年,李世民登上皇位。你怎样看待嫡长子继承制与玄武门之变? 该制不利于选举贤能的人统治国家,且容易造成皇室内部争夺帝位的残酷斗争,玄武门之变就体现了这种残酷性,但并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐朝推向更为辉煌的阶段。 商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不粮,取给于路。入山东村落,行客经过者,必厚加供待,或发时有赠遗。此皆古昔未有也”。——《贞观政要》

从材料中,你看到了怎样的社会景象?二、贞观之治 政治清明、社会稳定、生产发展、民风淳朴结合上述材料,根据你的理解,分析形成这种现象的因素有哪些?(要求说出解题思路及大致方面)统治者的治国思想、用人政策

社会政治、经济、民族关系、对外关系等措施“贞观之治”出现的原因?

王珪曰:“昔秦皇、汉武,外则穷极兵戈,内则崇侈宫室,人力既竭,祸难遂兴。彼岂不欲安人乎?失所以安人之道也。亡隋之辙,殷鉴不远,陛下亲承其弊,知所以易之。然在初则易,终之实难。伏愿慎终如始,方尽其美。”太宗曰:“公言是也。夫安人宁国,惟在于君。君无为则人乐,君多欲则人苦。朕所以抑情损欲,克己自励耳 。” 吸取隋亡教训,注重居安思危致安之本,惟在得人 ——《贞观政要·择官》

“为政之要,唯在得人,……今所任用,必须以德行、学识为本。”

吾为官择人,惟才是与。苟或不才,虽亲不用,如其有才,虽仇不弃。——《资治通鉴》卷194

“广开耳目,求访贤哲”——《资治通鉴》

“房谋杜断”选贤任能;

选官不拘一格,“内举不避亲,外举不避仇”;

用人扬长避短 ;

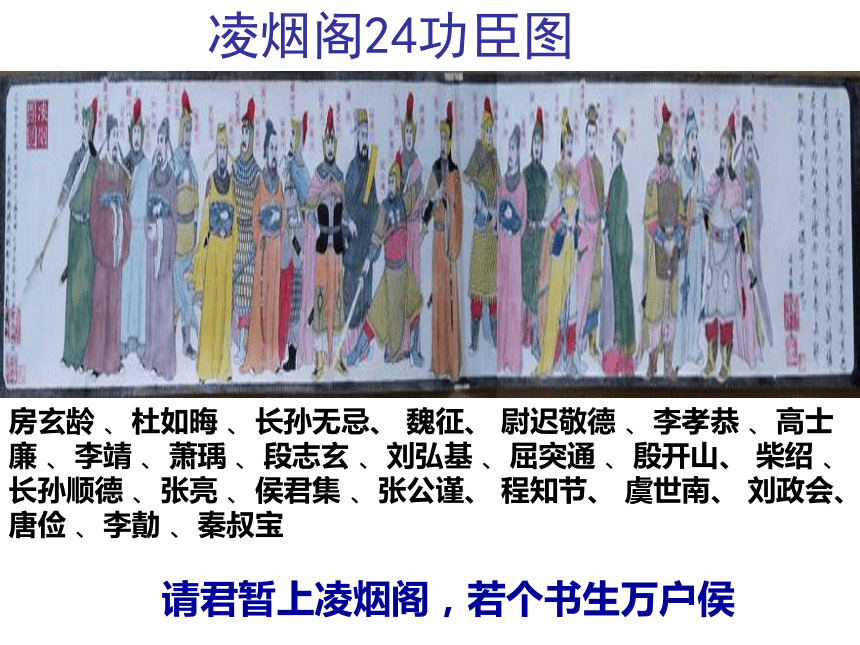

(因为知遇之恩和任用得当,发挥了人才的最大的为政潜能,同心协力,共创治世伟业) 凌烟阁24功臣图 请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯 房玄龄 、杜如晦 、长孙无忌、 魏征、 尉迟敬德 、李孝恭 、高士廉 、李靖 、萧瑀 、段志玄 、刘弘基 、屈突通 、殷开山、 柴绍 、长孙顺德 、张亮 、侯君集 、张公谨、 程知节、 虞世南、 刘政会、 唐俭 、李勣 、秦叔宝 魏征:兼听则明,偏听则暗以___为镜,可以正衣冠;以___为镜,可以知兴替;以___为镜,可以明得失。朕尝宝此三镜,用防已过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣。

——唐太宗 虚怀若谷,兼听纳谏 唐太宗经常以儒家经典著作《尚书》中有关“民惟邦本,本固邦宁”、荀子的:“君者,舟也,庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟。”的警句反复鞭策自己,以免重蹈隋亡的覆辙。 “为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者。朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸。若耽嗜滋味,玩悦声色,所欲既多,所损亦大,既妨政事,又扰生民。且复出一非理之言,万姓为之解体,怨..既作,离叛亦兴。朕每思此,不敢纵逸 。”

——《贞观政要·君道》贞观二年,京师旱,蝗虫大起。太宗入苑视禾,见蝗虫,掇数枚而咒曰:“人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人,尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽谏曰:“恐成疾,不可。”太宗曰:“所冀移灾朕躬,何疾之避?”遂吞之。自是蝗不复为灾。

——《贞观政要·务农》存百姓:休养生息,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋“死者不可再生,用法务在宽简”

《唐律》比《秦律》减少160条死刑条款。

如规定:对孕妇处以死刑,要在产后百日执行。 从民本思想出发,慎用刑法;

《唐律》体现仁义为本,刑罚为末的原则。“若崇美以广德,则业泰民安,若肆情以从非,则业倾身丧。且成迟败速者国基也,失易得难者天位也。可不惜哉?!可不慎哉?!”

“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头 ” 文德治国,崇儒尊孔“贞观之治”出现的原因(唐太宗的治国方略):政治上:吸取隋亡教训,注重居安思危,重用贤能 ,用人扬长避短; 虚怀纳谏 。2.经济方面:以“存百姓”思想为指导,实行休养生息政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋。3.法律方面:慎用刑法,仁义为本;4.思想文化方面:文德治国,崇儒尊孔;

完善科举,提高进士科地位。“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

-----唐太宗

1、反映唐太宗怎样的民族思想?

2、结合教材,请用史实进行论证。2008.717武力征服 战而后和——唐初,突厥、薛延陀、土蕃等;

册封——西北各民族

设置机构——羁糜府州(东突厥)、安西都护府(西突厥)

和亲——文成公主入藏5、促进民族团结和发展 有利于各民族之间经济与文化的交流和发展,

促进了民族团结和发展。(5)效果:民族政策:开明的民族政策

(安抚、怀柔)外交思想:

对中外交往采取积极友好的态度;

对中外文化采取开放的政策,兼收并蓄的方针;

(唐太宗提出“示存异方之教”)

阅读教材,列举唐太宗时,中外交往的有关史实。(1)设鸿胪寺(接待使者的官方机构),交往国家达70多个;

(2)鼓励外国商人到中国贸易、居住、做官、通婚; (3)长安是国内各民族的大都会,也是世界性大都会;

⑷外来宗教传入:佛教西来与玄奘西游;鉴真东渡;

(5)日本、朝鲜积极学习唐朝文化。6、开放的对外政策

(5)民族关系方面:采取开明的民族政策,加强了同周边各族之间的联系,促进民族团结和发展。

(6)对外关系方面:采取积极友好开放的对外政策,对外来文化采取兼收并蓄的方针,大大增强了中外经济、文化的交流。续:“贞观之治”出现的原因:

课堂讨论: 有的历史学家指出:唐太宗顺应国家统一的潮流,真正开创了唐帝国,他在位期间出现了“贞观之治”,促进经济的复苏乃至繁荣,而他纳谏和用人方面的突出优点,更是古代封建君王的楷模和典范。你如何理解唐太宗在中国封建社会历史发展中的作用? 唐太宗在中国封建社会历史发展中的作用1、唐太宗吸取隋亡的教训,励精图治,善于用人、休养生息、慎用刑法、文德治国,采取开明的民族政策,实行友好开放的对外政策,使唐朝社会稳定,经济发展,阶级矛盾缓和,形成了“贞观之治”的局面,也为“开元盛世”的出现打下了坚实的基础。2、唐太宗一生为君之道,特别是晚年的反省和总结,为中国封建统治者提供富有借鉴意义的思想,对以后历朝的治国策略产生了深远影响。

3、唐太宗是中国封建社会的一代明君,是我国历史上杰出的政治家,对推动封建社会的发展做出了重大贡献。 自我测评: 2003年广东高考问答题

有的历史学家认为,唐太宗不过是个中等人才,

其文韬武略不及梁武帝等人,之所以出现盛世,“

皆时会为之,非尽由于人力也”。

请从“时会” 与“人力”两个方面,分析促成

“贞观之治”的原因。参考答案:(13分)

①隋末农民起义为唐初社会发展扫除了障碍,

隋朝的灭亡提供了深刻的教训,为贞观之治

的出现奠定了基础。(7分)

②唐太宗顺应形势,调整政策、任贤纳谏,促

成了贞观之治的出现。(6分)1.唐太宗设安西都护府,位于:

A.回纥区域

B.西突厥区域

C.黑水区域

D.吐蕃区域2.唐太宗说:“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。君能清静,百姓何得不安乎?”(《贞观政要》)此材料反映了唐太宗:

A.知人善任,虚怀纳谏

B.革新政治

C.兴科举以儒为师

D.“存百姓”的思想

唐太宗唐太宗一生青年闯将

建唐立功

一统天下

战功赫赫杀兄逼父

夺位登基贞观政绩

流芳千古晚年过失

反躬自省唐太宗于599年出生,是唐高祖李渊与窦皇后的次子。614年娶妻长孙氏,后称长孙皇后,617年攻克长安,被封为秦国公。618年唐朝建立以后,李世民以功被拜为尚书令、右武候大将军,进封秦王。唐朝建立以后,为统一全国,先后进行了六次大的战役。李世民指挥四个,全部取胜,为唐王朝立下了赫赫战功。626 年玄武门之变。玄武门事变之后仅仅三天李世民便被立为皇太子,从他 父亲手里接过政府的实际控制权。八月初九,唐高祖让位,李世民便做了唐王朝的第二位皇帝,唐太宗。649年命太子李治到金液门代理国事。 7月病死,葬于今陕西礼泉东北50多里的山峰上的昭陵。谥号为“文皇帝”。

一、玄武门之变背景

1、①追随父亲李渊镇压农民起义。②劝说李渊在太原起兵反隋,最终推翻隋朝。③帮助李渊铲平割据势力、统一全国。④被加封为“天策上将”,设立“文学馆”,收罗四方名士。

2、太子李建成与齐王李元吉结成反李世民同盟,几次想谋害李世民,但没有成功。

过程:①收买太子府的心腹人员。②得知太子谋害自己的计划后,当机立断,先发制人。③在玄武门作了秘密布置,乘李建成、李元吉入朝之际,李世民射杀太子,其将尉迟敬德射杀李元吉。④太祖无奈诏立李世民为太子。⑤626年,李世民登上皇位。你怎样看待嫡长子继承制与玄武门之变? 该制不利于选举贤能的人统治国家,且容易造成皇室内部争夺帝位的残酷斗争,玄武门之变就体现了这种残酷性,但并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐朝推向更为辉煌的阶段。 商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不粮,取给于路。入山东村落,行客经过者,必厚加供待,或发时有赠遗。此皆古昔未有也”。——《贞观政要》

从材料中,你看到了怎样的社会景象?二、贞观之治 政治清明、社会稳定、生产发展、民风淳朴结合上述材料,根据你的理解,分析形成这种现象的因素有哪些?(要求说出解题思路及大致方面)统治者的治国思想、用人政策

社会政治、经济、民族关系、对外关系等措施“贞观之治”出现的原因?

王珪曰:“昔秦皇、汉武,外则穷极兵戈,内则崇侈宫室,人力既竭,祸难遂兴。彼岂不欲安人乎?失所以安人之道也。亡隋之辙,殷鉴不远,陛下亲承其弊,知所以易之。然在初则易,终之实难。伏愿慎终如始,方尽其美。”太宗曰:“公言是也。夫安人宁国,惟在于君。君无为则人乐,君多欲则人苦。朕所以抑情损欲,克己自励耳 。” 吸取隋亡教训,注重居安思危致安之本,惟在得人 ——《贞观政要·择官》

“为政之要,唯在得人,……今所任用,必须以德行、学识为本。”

吾为官择人,惟才是与。苟或不才,虽亲不用,如其有才,虽仇不弃。——《资治通鉴》卷194

“广开耳目,求访贤哲”——《资治通鉴》

“房谋杜断”选贤任能;

选官不拘一格,“内举不避亲,外举不避仇”;

用人扬长避短 ;

(因为知遇之恩和任用得当,发挥了人才的最大的为政潜能,同心协力,共创治世伟业) 凌烟阁24功臣图 请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯 房玄龄 、杜如晦 、长孙无忌、 魏征、 尉迟敬德 、李孝恭 、高士廉 、李靖 、萧瑀 、段志玄 、刘弘基 、屈突通 、殷开山、 柴绍 、长孙顺德 、张亮 、侯君集 、张公谨、 程知节、 虞世南、 刘政会、 唐俭 、李勣 、秦叔宝 魏征:兼听则明,偏听则暗以___为镜,可以正衣冠;以___为镜,可以知兴替;以___为镜,可以明得失。朕尝宝此三镜,用防已过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣。

——唐太宗 虚怀若谷,兼听纳谏 唐太宗经常以儒家经典著作《尚书》中有关“民惟邦本,本固邦宁”、荀子的:“君者,舟也,庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟。”的警句反复鞭策自己,以免重蹈隋亡的覆辙。 “为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者。朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸。若耽嗜滋味,玩悦声色,所欲既多,所损亦大,既妨政事,又扰生民。且复出一非理之言,万姓为之解体,怨..既作,离叛亦兴。朕每思此,不敢纵逸 。”

——《贞观政要·君道》贞观二年,京师旱,蝗虫大起。太宗入苑视禾,见蝗虫,掇数枚而咒曰:“人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人,尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽谏曰:“恐成疾,不可。”太宗曰:“所冀移灾朕躬,何疾之避?”遂吞之。自是蝗不复为灾。

——《贞观政要·务农》存百姓:休养生息,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋“死者不可再生,用法务在宽简”

《唐律》比《秦律》减少160条死刑条款。

如规定:对孕妇处以死刑,要在产后百日执行。 从民本思想出发,慎用刑法;

《唐律》体现仁义为本,刑罚为末的原则。“若崇美以广德,则业泰民安,若肆情以从非,则业倾身丧。且成迟败速者国基也,失易得难者天位也。可不惜哉?!可不慎哉?!”

“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头 ” 文德治国,崇儒尊孔“贞观之治”出现的原因(唐太宗的治国方略):政治上:吸取隋亡教训,注重居安思危,重用贤能 ,用人扬长避短; 虚怀纳谏 。2.经济方面:以“存百姓”思想为指导,实行休养生息政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋。3.法律方面:慎用刑法,仁义为本;4.思想文化方面:文德治国,崇儒尊孔;

完善科举,提高进士科地位。“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

-----唐太宗

1、反映唐太宗怎样的民族思想?

2、结合教材,请用史实进行论证。2008.717武力征服 战而后和——唐初,突厥、薛延陀、土蕃等;

册封——西北各民族

设置机构——羁糜府州(东突厥)、安西都护府(西突厥)

和亲——文成公主入藏5、促进民族团结和发展 有利于各民族之间经济与文化的交流和发展,

促进了民族团结和发展。(5)效果:民族政策:开明的民族政策

(安抚、怀柔)外交思想:

对中外交往采取积极友好的态度;

对中外文化采取开放的政策,兼收并蓄的方针;

(唐太宗提出“示存异方之教”)

阅读教材,列举唐太宗时,中外交往的有关史实。(1)设鸿胪寺(接待使者的官方机构),交往国家达70多个;

(2)鼓励外国商人到中国贸易、居住、做官、通婚; (3)长安是国内各民族的大都会,也是世界性大都会;

⑷外来宗教传入:佛教西来与玄奘西游;鉴真东渡;

(5)日本、朝鲜积极学习唐朝文化。6、开放的对外政策

(5)民族关系方面:采取开明的民族政策,加强了同周边各族之间的联系,促进民族团结和发展。

(6)对外关系方面:采取积极友好开放的对外政策,对外来文化采取兼收并蓄的方针,大大增强了中外经济、文化的交流。续:“贞观之治”出现的原因:

课堂讨论: 有的历史学家指出:唐太宗顺应国家统一的潮流,真正开创了唐帝国,他在位期间出现了“贞观之治”,促进经济的复苏乃至繁荣,而他纳谏和用人方面的突出优点,更是古代封建君王的楷模和典范。你如何理解唐太宗在中国封建社会历史发展中的作用? 唐太宗在中国封建社会历史发展中的作用1、唐太宗吸取隋亡的教训,励精图治,善于用人、休养生息、慎用刑法、文德治国,采取开明的民族政策,实行友好开放的对外政策,使唐朝社会稳定,经济发展,阶级矛盾缓和,形成了“贞观之治”的局面,也为“开元盛世”的出现打下了坚实的基础。2、唐太宗一生为君之道,特别是晚年的反省和总结,为中国封建统治者提供富有借鉴意义的思想,对以后历朝的治国策略产生了深远影响。

3、唐太宗是中国封建社会的一代明君,是我国历史上杰出的政治家,对推动封建社会的发展做出了重大贡献。 自我测评: 2003年广东高考问答题

有的历史学家认为,唐太宗不过是个中等人才,

其文韬武略不及梁武帝等人,之所以出现盛世,“

皆时会为之,非尽由于人力也”。

请从“时会” 与“人力”两个方面,分析促成

“贞观之治”的原因。参考答案:(13分)

①隋末农民起义为唐初社会发展扫除了障碍,

隋朝的灭亡提供了深刻的教训,为贞观之治

的出现奠定了基础。(7分)

②唐太宗顺应形势,调整政策、任贤纳谏,促

成了贞观之治的出现。(6分)1.唐太宗设安西都护府,位于:

A.回纥区域

B.西突厥区域

C.黑水区域

D.吐蕃区域2.唐太宗说:“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。君能清静,百姓何得不安乎?”(《贞观政要》)此材料反映了唐太宗:

A.知人善任,虚怀纳谏

B.革新政治

C.兴科举以儒为师

D.“存百姓”的思想

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦