1.2 地球的公转2023-2024学年高二地理课件(湘教版2019选择性必修1)(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.2 地球的公转2023-2024学年高二地理课件(湘教版2019选择性必修1)(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 75.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-27 17:14:26 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

1.2地球的公转

课前导入

太阳节

3000多年前的神庙设计者和建筑师们,精确地运用天文学、星象学、地理学等知识,按照要求把神庙设计成为只有在拉美西斯二世的生日(2月21日)和奠基日(10月21日),旭日的霞光金辉才能从神庙大门射入,穿过60米深的庙廊,披洒在神庙尽头的拉美西斯二世石雕巨像的全身上下,而左右的其他巨型石雕都享受不到太阳神赐予的这种厚爱,人们把这一奇观发生的时日称作“太阳节”。

1.计算拉美西斯二世生日至春分日以及登基日至秋分日的天数?

2.2月21日和10月21日,太阳直射点的位置是否相同?

3.据此推测神庙大门的朝向?

概念

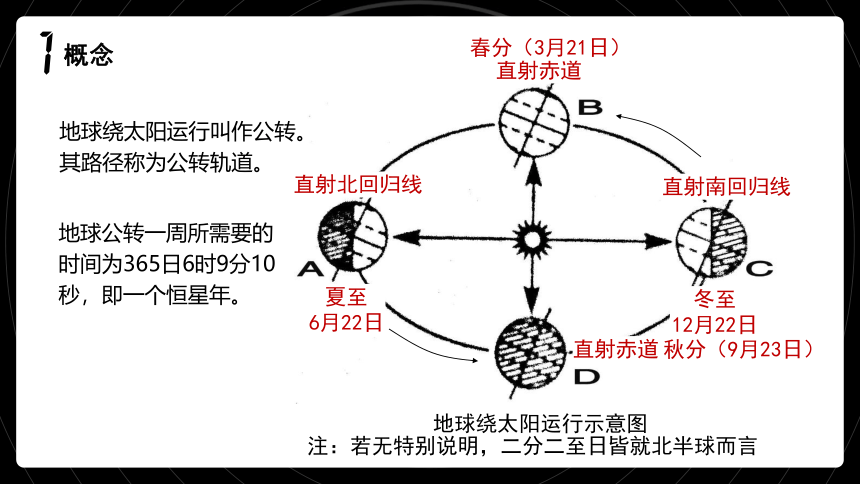

地球绕太阳运行示意图

注:若无特别说明,二分二至日皆就北半球而言

直射北回归线

夏至

6月22日

直射赤道

秋分(9月23日)

直射赤道

直射南回归线

冬至

12月22日

春分(3月21日)

地球绕太阳运行叫作公转。其路径称为公转轨道。

地球公转一周所需要的时间为365日6时9分10秒,即一个恒星年。

特点(公转方向)

观察位置 公转方向 图示

北(N)极上空 逆(N)时针

南(S)极上空 顺(S)时针

S

S

S

S

N

N

N

N

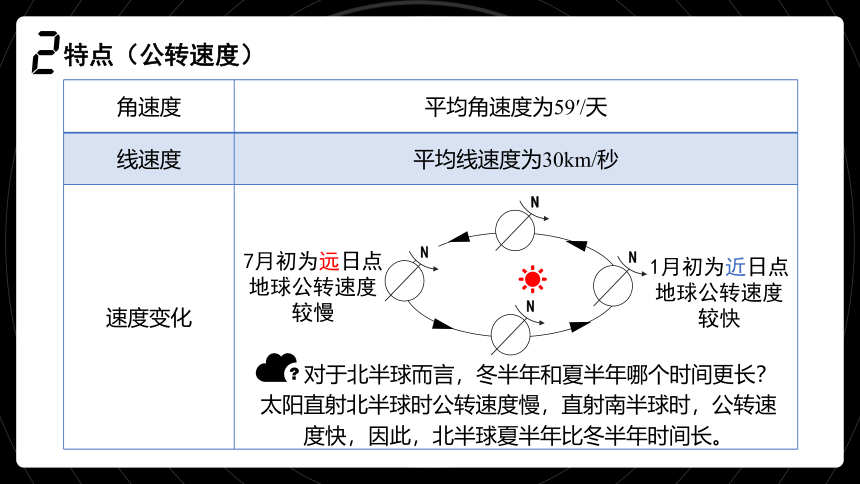

特点(公转速度)

角速度 平均角速度为59′/天

线速度 平均线速度为30km/秒

速度变化

N

N

N

N

7月初为远日点

地球公转速度较慢

1月初为近日点

地球公转速度较快

太阳直射北半球时公转速度慢,直射南半球时,公转速度快,因此,北半球夏半年比冬半年时间长。

对于北半球而言,冬半年和夏半年哪个时间更长?

北京时间2022年6月5日,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭成功发射。2022年11月29日,搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭成功发射。2022年11月30日,神舟十五号3名航天员顺利进驻中国空间站,与神舟十四号航天员乘组“太空会师”。下图示意北半球二分二至日地球在公转轨道上的位置。读图完成(1)一(2)题。

(1)神舟十五号载人飞船发射当天,地球在公转轨道上的位置大致是图中

A.a、b之间 B.a、d之间

C.b、c之间 D.c、d之间

(2)从神舟十四号载人飞船发射到神舟十五号航天员进驻中国空间站,地球公转速度

A.先变慢后变快 B.先变快后变慢

C.逐渐加快 D.逐渐变慢

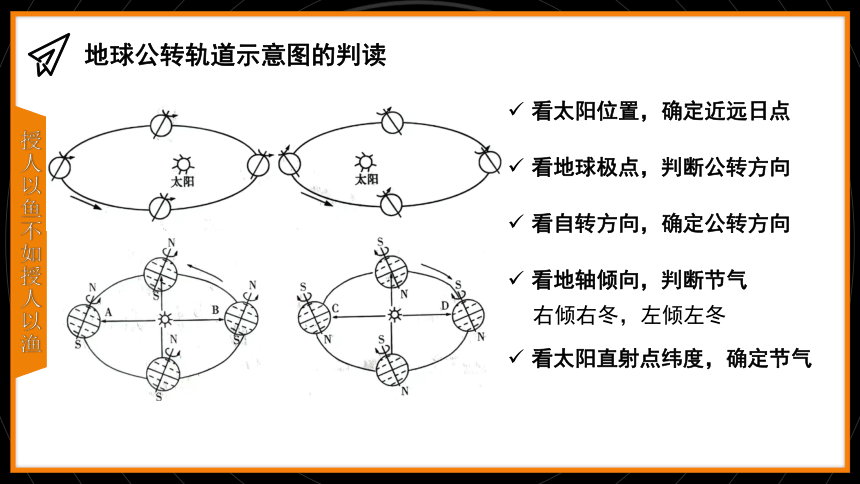

地球公转轨道示意图的判读

看太阳位置,确定近远日点

看地球极点,判断公转方向

看自转方向,确定公转方向

看地轴倾向,判断节气

看太阳直射点纬度,确定节气

右倾右冬,左倾左冬

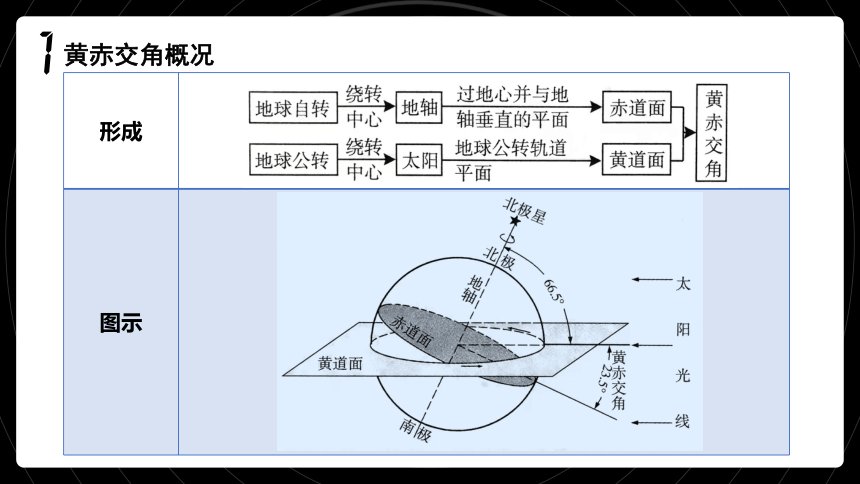

形成

图示

黄赤交角概况

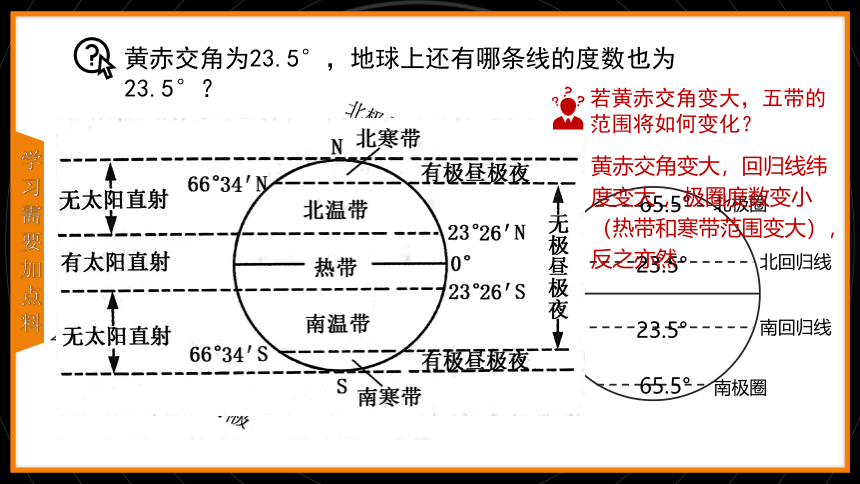

黄赤交角为23.5°,地球上还有哪条线的度数也为23.5°?

北极圈

南极圈

南回归线

北回归线

23.5°

23.5°

65.5°

65.5°

黄赤交角变大,回归线纬度变大 ,极圈度数变小(热带和寒带范围变大),

反之亦然

若黄赤交角变大,五带的范围将如何变化?

黄赤交角的影响(太阳直射点的回归运动)

太阳直射点回归运动一个周期是365日5时48分46秒,称作一回归年。

地球绕日公转的角度不到360°,此周期多用于生产生活。

黄赤交角的影响(太阳直射点的回归运动)

时间 太阳直射点位置 太阳直射点移动方向

夏至日 北回归线 到达最北界,开始向南移动

夏至日至秋分日 北回归线与赤道之间 向南移动

秋分日 赤道 向南移动

秋分日至冬至日 赤道与南回归线之间 向南移动

冬至日 南回归线 到达最南界,开始向北移动

冬至日至春分日 南回归线与赤道之间 向北移动

春分日 赤道 向北移动

春分日至夏至日 赤道与北回归线之间 向北移动

下图是地球赤道面与地球公转轨道平面位置示意图。读图回答(1)一(2)题。

(1)图中表示黄赤交角的是

A.① B.② C.3 D.④

(2)当太阳直射点位于P点时,北半球的节气是

A.春分 B.夏至

C.秋分 D.冬至

2022年北京冬季奥运会,于2022年2月4日至20日举行。读图,完成(1)一(2)题。

(1)2月4日太阳直射点的位置在

A.①②之间 B.②③之间

C.③④之间 D.④①之间

(2)北京冬奥会期间,太阳直射点

A.一直在北半球 B.先向北移动,再向南移动

C.一直在南半球 D.先向南移动,再向北移动

正午太阳高度的变化

名称 太阳高度角 正午太阳高度角

概念 太阳光线与地平面之间的夹角 一天中太阳高度最大值

图示

太阳在当地的仰角

出现在正午

地平面

太阳光线

h

早晨

傍晚

H

正午

东

南

北

西

太阳高度的日变化:日出日落时,太阳高度为0°;日出至正午,太阳高度逐渐增大;正午时达到最大;正午至日落,太阳高度逐渐减小

正午(当地地方时12时时),太阳直射点位于该地所在的经线上

(1)太阳高度和正午太阳高度

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

①纬度变化规律

0°

30°

60°

90°

0°

30°

60°

90°N

90°S

60°

30°

春秋分

正午太阳高度

春秋分,正午太阳高度随纬度的变化规律:

由赤道向南北两侧递减。

夏至,正午太阳高度随纬度的变化规律:

夏至

由北回归线向南北两侧递减。

冬至

冬至,正午太阳高度随纬度的变化规律:

由南回归线向南北两侧递减。

同一时刻,正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。

正午太阳高度的计算

0°

30°

60°

90°

0°

30°

60°

90°N

90°S

60°

30°

春秋分

正午太阳高度

夏至

冬至

根据此图,总结正午太阳高度(H)计算公式:

某地 日期 太阳直射点 正午太阳高度

赤道 (纬度0°) 春秋分 0° 90°

夏至 23.5°N 66.5°

冬至 23.5°S 66.5°

南极点 (90°S) 春秋分 0° 0°

夏至 23.5°N -23.5°

冬至 23.5°S 23.5°

H=90° - |φ-δ|

φ为当地纬度;δ为太阳直射点纬度

同在一个半球:δ取正值(两地纬度相减)

不在一个半球:δ取负值(两地纬度相加)

纬度差

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

②季节变化规律

赤道:一年有两 次太阳直射,春秋分时出现最大值90°,夏冬至时出现最小值66.5°。

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

赤道

90°

正午太阳高度

日期

赤道至回归线

66.5°

43°

赤道至北回归线:一年有两次太阳直射,太阳直射时出现最大值90°,冬至时出现最小值43°。

赤道至南回归线:一年有两次太阳直射,太阳直射时出现最大值90°,夏至时出现最小值43°。

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

②季节变化规律

北回归线:

一年有一次太阳直射,夏至时出现最大值90°,冬至时出现最小值43°。

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

回归线上

43°

南回归线:

一年有一次太阳直射,冬至时出现最大值90°,夏至时出现最小值43°。

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

②季节变化规律

北回归线以北地区:

一年中只有一个最大值,最大值出现在夏至日且小于90°,最小值出现在冬至日。

南回归线以南地区:

一年中只有一个最大值,最大值出现在冬至日且小于90°,最小值出现在夏至日。

90°

正午太阳高度

日期

北回归线以北地区

6.22

90°

正午太阳高度

日期

南回归线以南地区

12.22

(2)从神舟十四号载人飞船发射至夏至日期间

A.地球自转角速度加快 B.南半球白昼逐渐变长

C.太阳直射点向北移动 D.地球的公转速度加快

北京时间2022年6月5日10时44分,神舟十四号载人飞船在酒泉卫星发射中心(40°58'N,100°16'E)成功发射,并于当天17时42分与天和核心舱成功对接。据此完成(1)—(2)题。

(1)下列图示,符合发射当天酒泉卫星发射中心太阳高度变化特点的是

昼夜长短的变化

(1)昼弧和夜弧

晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧,位于昼半球的部分叫昼弧,位于夜半球的部分叫夜弧

若昼弧比夜弧长(如图中b纬线),则昼长夜短;若昼弧比夜弧短(如图中c纬线),则昼短夜长;赤道的昼弧与夜弧始终等长,因而昼夜等长

b

c

昼夜长短的变化

(2)昼夜长短的变化规律

3.21-6.22

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极昼现象

北半球 向北移动 昼长夜短 昼变长 北极

夏至日

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极昼现象

北回归线 到达最北端 昼最长 夜最短 北极圈

6.22-9.23

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极昼现象

北半球 向南移动 昼长夜短 昼变短 范围变小

昼夜长短的变化

(2)昼夜长短的变化规律

9.23-12.22

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极夜现象

南半球 向南移动 昼短夜长 夜变长 北极

冬至日

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极夜现象

南回归线 到达最南端 昼最短 夜最长 北极圈

12.22-3.21

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极夜现象

南半球 向北移动 昼短夜长 昼变长 范围变小

建筑中庭顶部,有一种采用玻璃板下铺设百叶遮阳的建筑形式,可对入射室内的光照强弱进行调节。为达到较好的遮阳效果,百叶和正午入射光线要始终保持垂直。某地位于南半球,该地昼长最长时,正午太阳高度达到最大。下图示意中庭以及顶部百叶。据此完成(1)—(2)题。

(1)为达到较好的遮阳效果,一年中绝大部分时间百叶上面的朝向是

A.东 B.南 C.西 D.北

(2)该地百叶与地面夹角最大时的日期是

A.3月21日前后

B.6月22日前后

C.9月23日前后

D.12月22日前后

城市路灯的照明时间受自然条件影响。下图示意某年北京市二分二至日路灯照明时间。读图完成1-2题

(1)上图四个日期中,对应夏至日的是

A.a B.b C.c D.d

(2)北京市路灯照明时间季节变化的主要影响因素是

A.天气变化 B.纬度高低 C.地球公转 D.太阳运动

昼夜长短的纬度变化规律

对称规律

同一天,北半球某纬度的昼长和夜长分别等同于南半球同纬度的夜长和昼长;同一纬线(除赤道外)上各地昼夜长短在一年中有两天相同(二分日除外),这两天大致以夏至日(或冬至日)对称

递增规律

赤道上终年昼夜平分;纬度越高,一年内昼夜长短变幅越大

变幅规律

极昼极夜规律

太阳直射点所在的半球(南北半球)昼长夜短,且纬度越高,昼越长;另一半球昼短夜长,

且纬度越高,夜越长

极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。纬度越高,极昼(极夜)出现的天数越多

家住成都(约31°N,104°E)的王老师在某月连续三日环湖跑步期间,于北京时间(120 °E )18:30 经过同一地点时均看到太阳位于其正前方。图1为王老师所见的太阳位置示意图。据此完成(1)一(2)题。

A.10小时 B.11小时 C.12小时 D.13小时

(1)该月可能为

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

(2)王老师跑步这几日成都昼长约为

昼长=(日落地方时-12:00)×2

昼夜长短及日出日落时间的计算

昼夜长短的计算

根据某纬线的昼弧或夜弧弧度计算:昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°

根据日出、日落的地方时计算,地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份(如图)

(1)昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2

(2)夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2

(3)夜长时数+昼长时数=24

昼夜长短及日出日落时间的计算

日出日落时间的计算

日出时间(地方时)=12-昼长/2

日落时间(地方时)=12+昼长/2

下图示意某日某时刻某纬线圈至极点的昼夜分布状况,阴影为黑夜。读图完成(1)—(2)题。

(1)该纬线圈的纬度可能是

A.0° B.23°26′S C.30°S D.30°N

(2)该日P地夜长为

A.10小时 B.11小时

C.12小时 D.13小时

四季的更替

(1)四季的形成

四季的更替

(2)四季的划分

划分 含义

天文四季 夏季:一年中白昼最长、正午太阳高度最大的季节

冬季:一年中白昼最短、正午太阳高度最小的季节

春、秋季是冬、夏两季的过渡季节

气候四季 为了使季节划分与气候变化相吻合,北温带国家多把3、4、5月确定为春季,6、7、8月确定为夏季,9、10、11月确定为秋季;12月和次年1、2月确定为冬季

我国传统四季 经四立(立春、立夏、立秋、立冬)分别为四季之首

欧美四季 以二分、二至为四季之首

太阳视运动

一年四季太阳日出日落的方位相同吗?这和我们昼夜长短变化有关吗?

北

南

北半球中纬度太阳视运动轨迹图

东

西

春秋分

冬至

夏至

南

北

南半球中纬度太阳视运动轨迹图

西

东

春秋分

夏至

冬至

北极圈

南

北

西

东

夏至日极昼地区太阳视运动轨迹图

北极圈以内

正北升正北落

太阳视运动

太阳视运动

南

南

南

南

夏至日北极点太阳视运动轨迹图

北极点

23.5°

23.5°

北

北

北

北

冬至日南极点太阳视运动轨迹图

南极点

23.5°

23.5°

A

B

C

D

O

若AB为昏线,则地球自转方向为

若AB为晨线,则地球自转方向为

确定地球的自转方向

A

B

C

D

O

确定地方时

过昏线与赤道交点的经线AO的地方时为

过晨线与赤道交点的经线OC的地方时为

过弧ADC中点的经线OD的地方时为

过弧ABC中点的经线OB的地方时为

逆时针

顺时针

18:00

6:00

12:00

00:00

A

B

C

D

O

确定太阳直射点的经纬度

确定纬度:与晨昏线相切的纬线度数和太阳直射点的纬线度数互余。

确定经度:地方时为12:00(OD)。

确定昼夜长短

昼(夜)弧弧度÷15=昼(夜)长时数

确定日出日落时间

晨线日出,昏线日落

确定极昼极夜范围

晨昏线与那个纬线相切,该纬线圈及其与所在半球极点之间的纬度范围就会出现极昼极夜现象。

……

太阳节

3000多年前的神庙设计者和建筑师们,精确地运用天文学、星象学、地理学等知识,按照要求把神庙设计成为只有在拉美西斯二世的生日(2月21日)和奠基日(10月21日),旭日的霞光金辉才能从神庙大门射入,穿过60米深的庙廊,披洒在神庙尽头的拉美西斯二世石雕巨像的全身上下,而左右的其他巨型石雕都享受不到太阳神赐予的这种厚爱,人们把这一奇观发生的时日称作“太阳节”。

1.计算拉美西斯二世生日至春分日以及登基日至秋分日的天数?

2.2月21日和10月21日,太阳直射点的位置是否相同?

3.据此推测神庙大门的朝向?

一个月左右

相同

东南方向

1.2地球的公转

课前导入

太阳节

3000多年前的神庙设计者和建筑师们,精确地运用天文学、星象学、地理学等知识,按照要求把神庙设计成为只有在拉美西斯二世的生日(2月21日)和奠基日(10月21日),旭日的霞光金辉才能从神庙大门射入,穿过60米深的庙廊,披洒在神庙尽头的拉美西斯二世石雕巨像的全身上下,而左右的其他巨型石雕都享受不到太阳神赐予的这种厚爱,人们把这一奇观发生的时日称作“太阳节”。

1.计算拉美西斯二世生日至春分日以及登基日至秋分日的天数?

2.2月21日和10月21日,太阳直射点的位置是否相同?

3.据此推测神庙大门的朝向?

概念

地球绕太阳运行示意图

注:若无特别说明,二分二至日皆就北半球而言

直射北回归线

夏至

6月22日

直射赤道

秋分(9月23日)

直射赤道

直射南回归线

冬至

12月22日

春分(3月21日)

地球绕太阳运行叫作公转。其路径称为公转轨道。

地球公转一周所需要的时间为365日6时9分10秒,即一个恒星年。

特点(公转方向)

观察位置 公转方向 图示

北(N)极上空 逆(N)时针

南(S)极上空 顺(S)时针

S

S

S

S

N

N

N

N

特点(公转速度)

角速度 平均角速度为59′/天

线速度 平均线速度为30km/秒

速度变化

N

N

N

N

7月初为远日点

地球公转速度较慢

1月初为近日点

地球公转速度较快

太阳直射北半球时公转速度慢,直射南半球时,公转速度快,因此,北半球夏半年比冬半年时间长。

对于北半球而言,冬半年和夏半年哪个时间更长?

北京时间2022年6月5日,搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭成功发射。2022年11月29日,搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭成功发射。2022年11月30日,神舟十五号3名航天员顺利进驻中国空间站,与神舟十四号航天员乘组“太空会师”。下图示意北半球二分二至日地球在公转轨道上的位置。读图完成(1)一(2)题。

(1)神舟十五号载人飞船发射当天,地球在公转轨道上的位置大致是图中

A.a、b之间 B.a、d之间

C.b、c之间 D.c、d之间

(2)从神舟十四号载人飞船发射到神舟十五号航天员进驻中国空间站,地球公转速度

A.先变慢后变快 B.先变快后变慢

C.逐渐加快 D.逐渐变慢

地球公转轨道示意图的判读

看太阳位置,确定近远日点

看地球极点,判断公转方向

看自转方向,确定公转方向

看地轴倾向,判断节气

看太阳直射点纬度,确定节气

右倾右冬,左倾左冬

形成

图示

黄赤交角概况

黄赤交角为23.5°,地球上还有哪条线的度数也为23.5°?

北极圈

南极圈

南回归线

北回归线

23.5°

23.5°

65.5°

65.5°

黄赤交角变大,回归线纬度变大 ,极圈度数变小(热带和寒带范围变大),

反之亦然

若黄赤交角变大,五带的范围将如何变化?

黄赤交角的影响(太阳直射点的回归运动)

太阳直射点回归运动一个周期是365日5时48分46秒,称作一回归年。

地球绕日公转的角度不到360°,此周期多用于生产生活。

黄赤交角的影响(太阳直射点的回归运动)

时间 太阳直射点位置 太阳直射点移动方向

夏至日 北回归线 到达最北界,开始向南移动

夏至日至秋分日 北回归线与赤道之间 向南移动

秋分日 赤道 向南移动

秋分日至冬至日 赤道与南回归线之间 向南移动

冬至日 南回归线 到达最南界,开始向北移动

冬至日至春分日 南回归线与赤道之间 向北移动

春分日 赤道 向北移动

春分日至夏至日 赤道与北回归线之间 向北移动

下图是地球赤道面与地球公转轨道平面位置示意图。读图回答(1)一(2)题。

(1)图中表示黄赤交角的是

A.① B.② C.3 D.④

(2)当太阳直射点位于P点时,北半球的节气是

A.春分 B.夏至

C.秋分 D.冬至

2022年北京冬季奥运会,于2022年2月4日至20日举行。读图,完成(1)一(2)题。

(1)2月4日太阳直射点的位置在

A.①②之间 B.②③之间

C.③④之间 D.④①之间

(2)北京冬奥会期间,太阳直射点

A.一直在北半球 B.先向北移动,再向南移动

C.一直在南半球 D.先向南移动,再向北移动

正午太阳高度的变化

名称 太阳高度角 正午太阳高度角

概念 太阳光线与地平面之间的夹角 一天中太阳高度最大值

图示

太阳在当地的仰角

出现在正午

地平面

太阳光线

h

早晨

傍晚

H

正午

东

南

北

西

太阳高度的日变化:日出日落时,太阳高度为0°;日出至正午,太阳高度逐渐增大;正午时达到最大;正午至日落,太阳高度逐渐减小

正午(当地地方时12时时),太阳直射点位于该地所在的经线上

(1)太阳高度和正午太阳高度

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

①纬度变化规律

0°

30°

60°

90°

0°

30°

60°

90°N

90°S

60°

30°

春秋分

正午太阳高度

春秋分,正午太阳高度随纬度的变化规律:

由赤道向南北两侧递减。

夏至,正午太阳高度随纬度的变化规律:

夏至

由北回归线向南北两侧递减。

冬至

冬至,正午太阳高度随纬度的变化规律:

由南回归线向南北两侧递减。

同一时刻,正午太阳高度从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。

正午太阳高度的计算

0°

30°

60°

90°

0°

30°

60°

90°N

90°S

60°

30°

春秋分

正午太阳高度

夏至

冬至

根据此图,总结正午太阳高度(H)计算公式:

某地 日期 太阳直射点 正午太阳高度

赤道 (纬度0°) 春秋分 0° 90°

夏至 23.5°N 66.5°

冬至 23.5°S 66.5°

南极点 (90°S) 春秋分 0° 0°

夏至 23.5°N -23.5°

冬至 23.5°S 23.5°

H=90° - |φ-δ|

φ为当地纬度;δ为太阳直射点纬度

同在一个半球:δ取正值(两地纬度相减)

不在一个半球:δ取负值(两地纬度相加)

纬度差

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

②季节变化规律

赤道:一年有两 次太阳直射,春秋分时出现最大值90°,夏冬至时出现最小值66.5°。

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

赤道

90°

正午太阳高度

日期

赤道至回归线

66.5°

43°

赤道至北回归线:一年有两次太阳直射,太阳直射时出现最大值90°,冬至时出现最小值43°。

赤道至南回归线:一年有两次太阳直射,太阳直射时出现最大值90°,夏至时出现最小值43°。

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

②季节变化规律

北回归线:

一年有一次太阳直射,夏至时出现最大值90°,冬至时出现最小值43°。

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

回归线上

43°

南回归线:

一年有一次太阳直射,冬至时出现最大值90°,夏至时出现最小值43°。

正午太阳高度的变化

(2)正午太阳高度的变化规律

②季节变化规律

北回归线以北地区:

一年中只有一个最大值,最大值出现在夏至日且小于90°,最小值出现在冬至日。

南回归线以南地区:

一年中只有一个最大值,最大值出现在冬至日且小于90°,最小值出现在夏至日。

90°

正午太阳高度

日期

北回归线以北地区

6.22

90°

正午太阳高度

日期

南回归线以南地区

12.22

(2)从神舟十四号载人飞船发射至夏至日期间

A.地球自转角速度加快 B.南半球白昼逐渐变长

C.太阳直射点向北移动 D.地球的公转速度加快

北京时间2022年6月5日10时44分,神舟十四号载人飞船在酒泉卫星发射中心(40°58'N,100°16'E)成功发射,并于当天17时42分与天和核心舱成功对接。据此完成(1)—(2)题。

(1)下列图示,符合发射当天酒泉卫星发射中心太阳高度变化特点的是

昼夜长短的变化

(1)昼弧和夜弧

晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧,位于昼半球的部分叫昼弧,位于夜半球的部分叫夜弧

若昼弧比夜弧长(如图中b纬线),则昼长夜短;若昼弧比夜弧短(如图中c纬线),则昼短夜长;赤道的昼弧与夜弧始终等长,因而昼夜等长

b

c

昼夜长短的变化

(2)昼夜长短的变化规律

3.21-6.22

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极昼现象

北半球 向北移动 昼长夜短 昼变长 北极

夏至日

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极昼现象

北回归线 到达最北端 昼最长 夜最短 北极圈

6.22-9.23

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极昼现象

北半球 向南移动 昼长夜短 昼变短 范围变小

昼夜长短的变化

(2)昼夜长短的变化规律

9.23-12.22

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极夜现象

南半球 向南移动 昼短夜长 夜变长 北极

冬至日

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极夜现象

南回归线 到达最南端 昼最短 夜最长 北极圈

12.22-3.21

太阳直射点 移动方向 北半球昼夜长短比较 昼夜长短变化 极夜现象

南半球 向北移动 昼短夜长 昼变长 范围变小

建筑中庭顶部,有一种采用玻璃板下铺设百叶遮阳的建筑形式,可对入射室内的光照强弱进行调节。为达到较好的遮阳效果,百叶和正午入射光线要始终保持垂直。某地位于南半球,该地昼长最长时,正午太阳高度达到最大。下图示意中庭以及顶部百叶。据此完成(1)—(2)题。

(1)为达到较好的遮阳效果,一年中绝大部分时间百叶上面的朝向是

A.东 B.南 C.西 D.北

(2)该地百叶与地面夹角最大时的日期是

A.3月21日前后

B.6月22日前后

C.9月23日前后

D.12月22日前后

城市路灯的照明时间受自然条件影响。下图示意某年北京市二分二至日路灯照明时间。读图完成1-2题

(1)上图四个日期中,对应夏至日的是

A.a B.b C.c D.d

(2)北京市路灯照明时间季节变化的主要影响因素是

A.天气变化 B.纬度高低 C.地球公转 D.太阳运动

昼夜长短的纬度变化规律

对称规律

同一天,北半球某纬度的昼长和夜长分别等同于南半球同纬度的夜长和昼长;同一纬线(除赤道外)上各地昼夜长短在一年中有两天相同(二分日除外),这两天大致以夏至日(或冬至日)对称

递增规律

赤道上终年昼夜平分;纬度越高,一年内昼夜长短变幅越大

变幅规律

极昼极夜规律

太阳直射点所在的半球(南北半球)昼长夜短,且纬度越高,昼越长;另一半球昼短夜长,

且纬度越高,夜越长

极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。纬度越高,极昼(极夜)出现的天数越多

家住成都(约31°N,104°E)的王老师在某月连续三日环湖跑步期间,于北京时间(120 °E )18:30 经过同一地点时均看到太阳位于其正前方。图1为王老师所见的太阳位置示意图。据此完成(1)一(2)题。

A.10小时 B.11小时 C.12小时 D.13小时

(1)该月可能为

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

(2)王老师跑步这几日成都昼长约为

昼长=(日落地方时-12:00)×2

昼夜长短及日出日落时间的计算

昼夜长短的计算

根据某纬线的昼弧或夜弧弧度计算:昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°

根据日出、日落的地方时计算,地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份(如图)

(1)昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2

(2)夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2

(3)夜长时数+昼长时数=24

昼夜长短及日出日落时间的计算

日出日落时间的计算

日出时间(地方时)=12-昼长/2

日落时间(地方时)=12+昼长/2

下图示意某日某时刻某纬线圈至极点的昼夜分布状况,阴影为黑夜。读图完成(1)—(2)题。

(1)该纬线圈的纬度可能是

A.0° B.23°26′S C.30°S D.30°N

(2)该日P地夜长为

A.10小时 B.11小时

C.12小时 D.13小时

四季的更替

(1)四季的形成

四季的更替

(2)四季的划分

划分 含义

天文四季 夏季:一年中白昼最长、正午太阳高度最大的季节

冬季:一年中白昼最短、正午太阳高度最小的季节

春、秋季是冬、夏两季的过渡季节

气候四季 为了使季节划分与气候变化相吻合,北温带国家多把3、4、5月确定为春季,6、7、8月确定为夏季,9、10、11月确定为秋季;12月和次年1、2月确定为冬季

我国传统四季 经四立(立春、立夏、立秋、立冬)分别为四季之首

欧美四季 以二分、二至为四季之首

太阳视运动

一年四季太阳日出日落的方位相同吗?这和我们昼夜长短变化有关吗?

北

南

北半球中纬度太阳视运动轨迹图

东

西

春秋分

冬至

夏至

南

北

南半球中纬度太阳视运动轨迹图

西

东

春秋分

夏至

冬至

北极圈

南

北

西

东

夏至日极昼地区太阳视运动轨迹图

北极圈以内

正北升正北落

太阳视运动

太阳视运动

南

南

南

南

夏至日北极点太阳视运动轨迹图

北极点

23.5°

23.5°

北

北

北

北

冬至日南极点太阳视运动轨迹图

南极点

23.5°

23.5°

A

B

C

D

O

若AB为昏线,则地球自转方向为

若AB为晨线,则地球自转方向为

确定地球的自转方向

A

B

C

D

O

确定地方时

过昏线与赤道交点的经线AO的地方时为

过晨线与赤道交点的经线OC的地方时为

过弧ADC中点的经线OD的地方时为

过弧ABC中点的经线OB的地方时为

逆时针

顺时针

18:00

6:00

12:00

00:00

A

B

C

D

O

确定太阳直射点的经纬度

确定纬度:与晨昏线相切的纬线度数和太阳直射点的纬线度数互余。

确定经度:地方时为12:00(OD)。

确定昼夜长短

昼(夜)弧弧度÷15=昼(夜)长时数

确定日出日落时间

晨线日出,昏线日落

确定极昼极夜范围

晨昏线与那个纬线相切,该纬线圈及其与所在半球极点之间的纬度范围就会出现极昼极夜现象。

……

太阳节

3000多年前的神庙设计者和建筑师们,精确地运用天文学、星象学、地理学等知识,按照要求把神庙设计成为只有在拉美西斯二世的生日(2月21日)和奠基日(10月21日),旭日的霞光金辉才能从神庙大门射入,穿过60米深的庙廊,披洒在神庙尽头的拉美西斯二世石雕巨像的全身上下,而左右的其他巨型石雕都享受不到太阳神赐予的这种厚爱,人们把这一奇观发生的时日称作“太阳节”。

1.计算拉美西斯二世生日至春分日以及登基日至秋分日的天数?

2.2月21日和10月21日,太阳直射点的位置是否相同?

3.据此推测神庙大门的朝向?

一个月左右

相同

东南方向