新人教版七年级下 多边形的内角和 说课课件[下学期]

文档属性

| 名称 | 新人教版七年级下 多边形的内角和 说课课件[下学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 785.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2007-10-22 22:25:00 | ||

图片预览

文档简介

课件15张PPT。§7.3.2 多边形的内角和(第1课时) 人教版义务教育课程标准实验教科书 七年级(下册)教 材 分 析教学目标分析教学过程分析教法与学法分析设 计 说 明板 书 设 计评 价 分 析一、教材分析1.教材的地位和作用 本节课作为第七章第三节,起着承上启下的作用。在内容上,

从三角形内角和到多边形内角和,再将多边形内角和公式应用于

平面镶嵌,环环相扣,层层递进,这样编排易于激发学生的学习

兴趣,很适合学生的认知特点。通过这节课的学习,可以培养学

习探索与归纳能力,体会到从简单到复杂,从特殊到一般和转化

等重要的思想方法。

2.教学重点和难点重点:探索多边形内角和公式。

难点:在探索多边形内角和时,如何把多边形转化成三角形。 二.教学目标分析1.知识与技能:掌握多边形的内角和公式,并能熟练运用。2.教学思考:

(1)通过测量,类比,推理等教学活动,探索多边形的内角和公

式,感受数学思考过程的条理性,发展推理能力和语言表达能力。

(2)通过把多边形转化成三角形体会转化思想在几何中的运用,

同时让学生体会从特殊到一般的认识问题的方法。 3.解决问题:

通过探索多边形内角和公式,让学生尝试从不同的角度寻求解决

问题的方法,并能有效的解决问题。4.情感态度:

通过猜想、推理等数学活动,感受数学活动充满着探索以及数学

结论的确定性,体验数学充满探索和创造,从而提高学生的学习热

情。三.教学和学法分析1.教学方法:

根据本节课的教学目标、教材内容以及学生的认知特点,我采

用启发式、探索式教学方法,意在帮助学生通过观察,自己动手,

从实践中获得知识。整个探究学习的过程充满了师生之间、学生之

间的交流和互动,体现了教师是教学活动的组织者、引导者,而学

生才是学习的主体。2.学习方法:利用学生的好奇心设疑,解疑,组织活泼互动、有

效的教学活动,鼓励学生积极参与,大胆猜想,使学生在自主探索

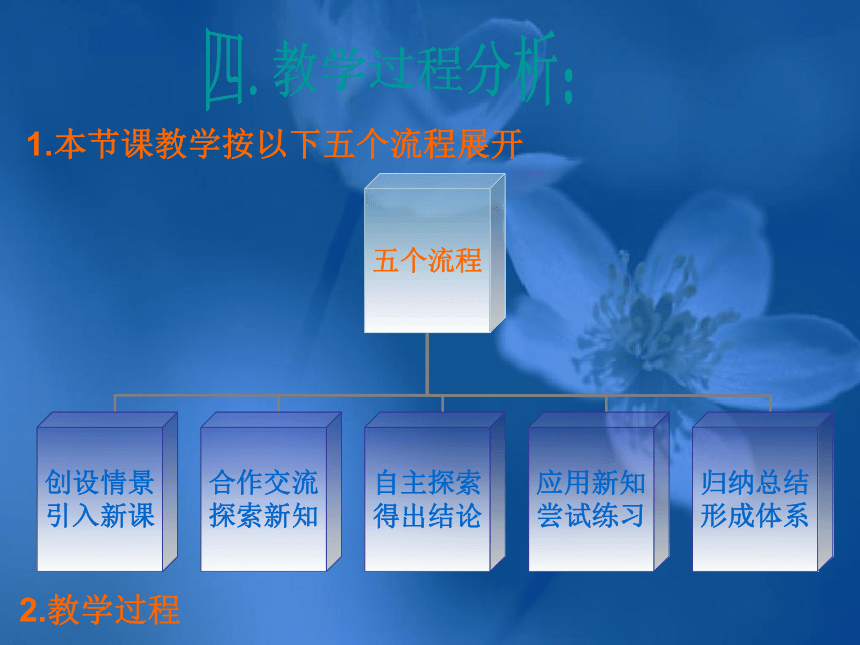

和合作交流中理解和掌握本节课的内容。3.教学手段:利用多媒体辅助教学。四.教学过程分析:1.本节课教学按以下五个流程展开

2.教学过程教学过程2、若任意给出一个多边形,如二十边形,要求它的内角和,

如果采用上述的度量法,就得量出二十个内角的度数,再计算。

这样很麻烦。所以请同学们思考这样一个问题:

能否根据已经学过的三角形内角和知识来解决四边形

的内角和?然后在小组内交流,找出简单的方法。 从四边形的一个顶点出发,可以引 1 条对角线,它们

将四边形分为 2 个三角形,则四边形的内角和等于

180 °× 2 ,即360 ° .三、自主探索,得出结论 问题1:对比上面探究四边形内角和的过程,你能得出五边形的

内角和?六边形的内角和?问题2:能否采用不同的分割方法来解决问题?问题3:n边形的内角和是多少? 180°×5-360°

=(5-2)×180°

=3 ×180° 180°×4-180°

=(4-1)×180°

=3 ×180°180°n-360°=(n-2)×180°(1)从五边形的一个顶点出发,可以引 条对角线,它们将五边形分

为 个三角形,五边形的内角和等于180 °× .(2)从六边形的一个顶点出发,可以引 条对角线,它们将六边形分

为 个三角形,六边形的内角和等于180 °× . 从n边形的一个顶点出发,可以引 条对角线,它们将n边形分

为 个三角形,n边形的内角和等于180 °× . 四、应用新知,尝试练习例1、填空(补充)

若一个多边形是八边形,则它的内角和为 .

例2、解答题(补充)

已知一个多边形的内角和为900°,则它是几边形?

例3、教科书88页例1:

如果一个四边形的一组对角互补,那么另一组对角线有什么关系?练习:

课本第89页 练习第1题,第2题。 五、归纳总结,形成体系 1、归纳本节课学习了以下主要内容:

(1)探索了n边形的内角和公式

(2)学会转化思想2、布置作业

习题8.3(课本第90页) 第2题,第4题,第5题。 五.板书设计:六.评价分析 通过课堂中学生展示自己对所学的内容的理解,交流对某一

问题的看法,动手操作的表演,各种问题尝试解答等活动,使教

师从学生思维活动、对有关内容的理解和掌握,以及学生参与活

动的程序等多层面地了解学生。

在整个过程中通过对学生参与教学活动的程序、自信心、合

作交流的意识以及独立思考的习惯,发现问题的能力进行评价,

并对学生中出现的独特想法或结论给予鼓励性评价。七.设计说明: 根据义务教育阶段教学课程的要求,结合教材的编

写意图,在本节课设计时,我遵循以下原则:情景引入,

激发兴趣,学习过程体现自主,知识建构循序渐进,思

想方法有机渗透,注重师生互动,共同发展的过程,发

展学生的推理能力和语言表达能力。

从三角形内角和到多边形内角和,再将多边形内角和公式应用于

平面镶嵌,环环相扣,层层递进,这样编排易于激发学生的学习

兴趣,很适合学生的认知特点。通过这节课的学习,可以培养学

习探索与归纳能力,体会到从简单到复杂,从特殊到一般和转化

等重要的思想方法。

2.教学重点和难点重点:探索多边形内角和公式。

难点:在探索多边形内角和时,如何把多边形转化成三角形。 二.教学目标分析1.知识与技能:掌握多边形的内角和公式,并能熟练运用。2.教学思考:

(1)通过测量,类比,推理等教学活动,探索多边形的内角和公

式,感受数学思考过程的条理性,发展推理能力和语言表达能力。

(2)通过把多边形转化成三角形体会转化思想在几何中的运用,

同时让学生体会从特殊到一般的认识问题的方法。 3.解决问题:

通过探索多边形内角和公式,让学生尝试从不同的角度寻求解决

问题的方法,并能有效的解决问题。4.情感态度:

通过猜想、推理等数学活动,感受数学活动充满着探索以及数学

结论的确定性,体验数学充满探索和创造,从而提高学生的学习热

情。三.教学和学法分析1.教学方法:

根据本节课的教学目标、教材内容以及学生的认知特点,我采

用启发式、探索式教学方法,意在帮助学生通过观察,自己动手,

从实践中获得知识。整个探究学习的过程充满了师生之间、学生之

间的交流和互动,体现了教师是教学活动的组织者、引导者,而学

生才是学习的主体。2.学习方法:利用学生的好奇心设疑,解疑,组织活泼互动、有

效的教学活动,鼓励学生积极参与,大胆猜想,使学生在自主探索

和合作交流中理解和掌握本节课的内容。3.教学手段:利用多媒体辅助教学。四.教学过程分析:1.本节课教学按以下五个流程展开

2.教学过程教学过程2、若任意给出一个多边形,如二十边形,要求它的内角和,

如果采用上述的度量法,就得量出二十个内角的度数,再计算。

这样很麻烦。所以请同学们思考这样一个问题:

能否根据已经学过的三角形内角和知识来解决四边形

的内角和?然后在小组内交流,找出简单的方法。 从四边形的一个顶点出发,可以引 1 条对角线,它们

将四边形分为 2 个三角形,则四边形的内角和等于

180 °× 2 ,即360 ° .三、自主探索,得出结论 问题1:对比上面探究四边形内角和的过程,你能得出五边形的

内角和?六边形的内角和?问题2:能否采用不同的分割方法来解决问题?问题3:n边形的内角和是多少? 180°×5-360°

=(5-2)×180°

=3 ×180° 180°×4-180°

=(4-1)×180°

=3 ×180°180°n-360°=(n-2)×180°(1)从五边形的一个顶点出发,可以引 条对角线,它们将五边形分

为 个三角形,五边形的内角和等于180 °× .(2)从六边形的一个顶点出发,可以引 条对角线,它们将六边形分

为 个三角形,六边形的内角和等于180 °× . 从n边形的一个顶点出发,可以引 条对角线,它们将n边形分

为 个三角形,n边形的内角和等于180 °× . 四、应用新知,尝试练习例1、填空(补充)

若一个多边形是八边形,则它的内角和为 .

例2、解答题(补充)

已知一个多边形的内角和为900°,则它是几边形?

例3、教科书88页例1:

如果一个四边形的一组对角互补,那么另一组对角线有什么关系?练习:

课本第89页 练习第1题,第2题。 五、归纳总结,形成体系 1、归纳本节课学习了以下主要内容:

(1)探索了n边形的内角和公式

(2)学会转化思想2、布置作业

习题8.3(课本第90页) 第2题,第4题,第5题。 五.板书设计:六.评价分析 通过课堂中学生展示自己对所学的内容的理解,交流对某一

问题的看法,动手操作的表演,各种问题尝试解答等活动,使教

师从学生思维活动、对有关内容的理解和掌握,以及学生参与活

动的程序等多层面地了解学生。

在整个过程中通过对学生参与教学活动的程序、自信心、合

作交流的意识以及独立思考的习惯,发现问题的能力进行评价,

并对学生中出现的独特想法或结论给予鼓励性评价。七.设计说明: 根据义务教育阶段教学课程的要求,结合教材的编

写意图,在本节课设计时,我遵循以下原则:情景引入,

激发兴趣,学习过程体现自主,知识建构循序渐进,思

想方法有机渗透,注重师生互动,共同发展的过程,发

展学生的推理能力和语言表达能力。