江苏省淮安市淮安区2022-2023学年高一上学期期中调研测试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省淮安市淮安区2022-2023学年高一上学期期中调研测试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 650.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-27 21:49:48 | ||

图片预览

文档简介

2022~2023学年度第一学期期中调研测试试题

高 一 历 史

一、 单项选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

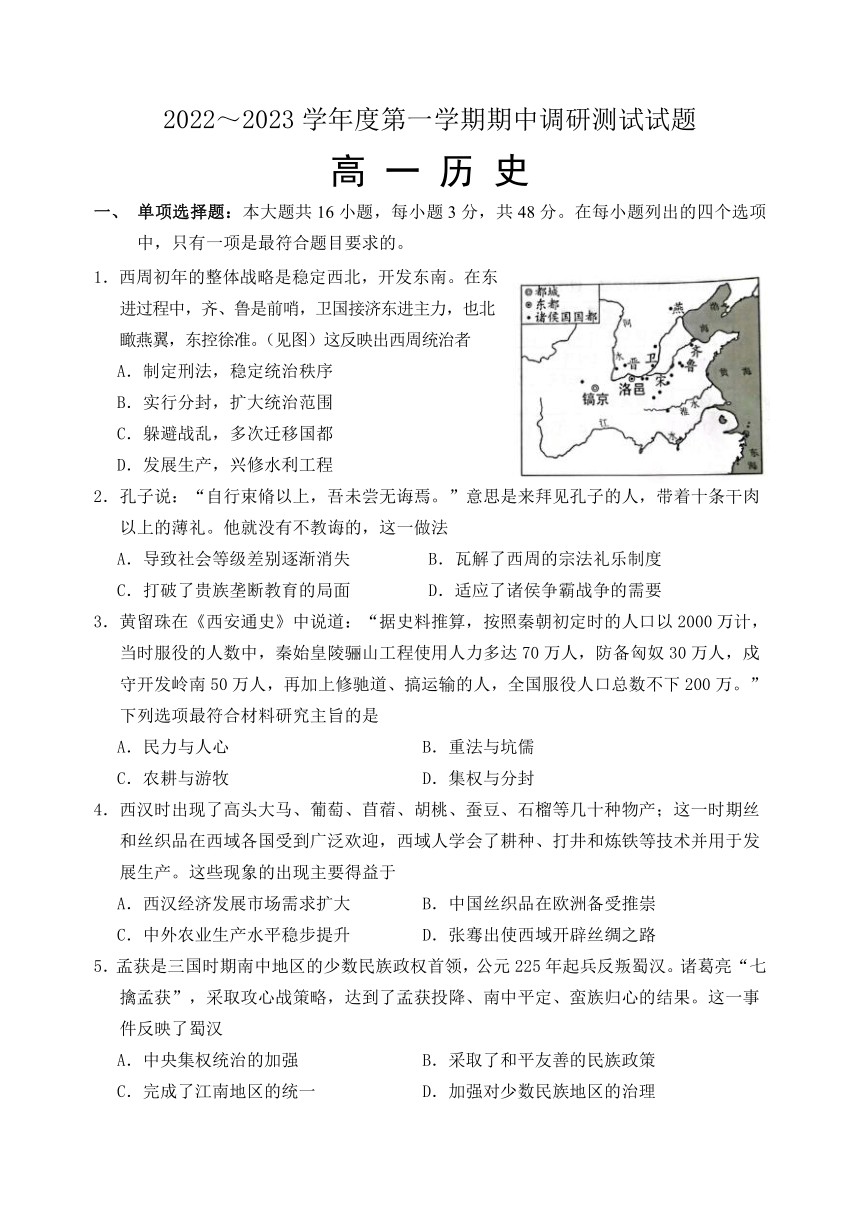

1.西周初年的整体战略是稳定西北,开发东南。在东进过程中,齐、鲁是前哨,卫国接济东进主力,也北瞰燕翼,东控徐准。(见图)这反映出西周统治者

A.制定刑法,稳定统治秩序

B.实行分封,扩大统治范围

C.躲避战乱,多次迁移国都

D.发展生产,兴修水利工程

2.孔子说:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”意思是来拜见孔子的人,带着十条干肉以上的薄礼。他就没有不教诲的,这一做法

A.导致社会等级差别逐渐消失 B.瓦解了西周的宗法礼乐制度

C.打破了贵族垄断教育的局面 D.适应了诸侯争霸战争的需要

3.黄留珠在《西安通史》中说道:“据史料推算,按照秦朝初定时的人口以2000万计,当时服役的人数中,秦始皇陵骊山工程使用人力多达70万人,防备匈奴30万人,戍守开发岭南50万人,再加上修驰道、搞运输的人,全国服役人口总数不下200万。”下列选项最符合材料研究主旨的是

A.民力与人心 B.重法与坑儒

C.农耕与游牧 D.集权与分封

4.西汉时出现了高头大马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等几十种物产;这一时期丝和丝织品在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了耕种、打井和炼铁等技术并用于发展生产。这些现象的出现主要得益于

A.西汉经济发展市场需求扩大 B.中国丝织品在欧洲备受推崇

C.中外农业生产水平稳步提升 D.张骞出使西域开辟丝绸之路

5.孟获是三国时期南中地区的少数民族政权首领,公元225年起兵反叛蜀汉。诸葛亮“七擒孟获”,采取攻心战策略,达到了孟获投降、南中平定、蛮族归心的结果。这一事件反映了蜀汉

A.中央集权统治的加强 B.采取了和平友善的民族政策

C.完成了江南地区的统一 D.加强对少数民族地区的治理

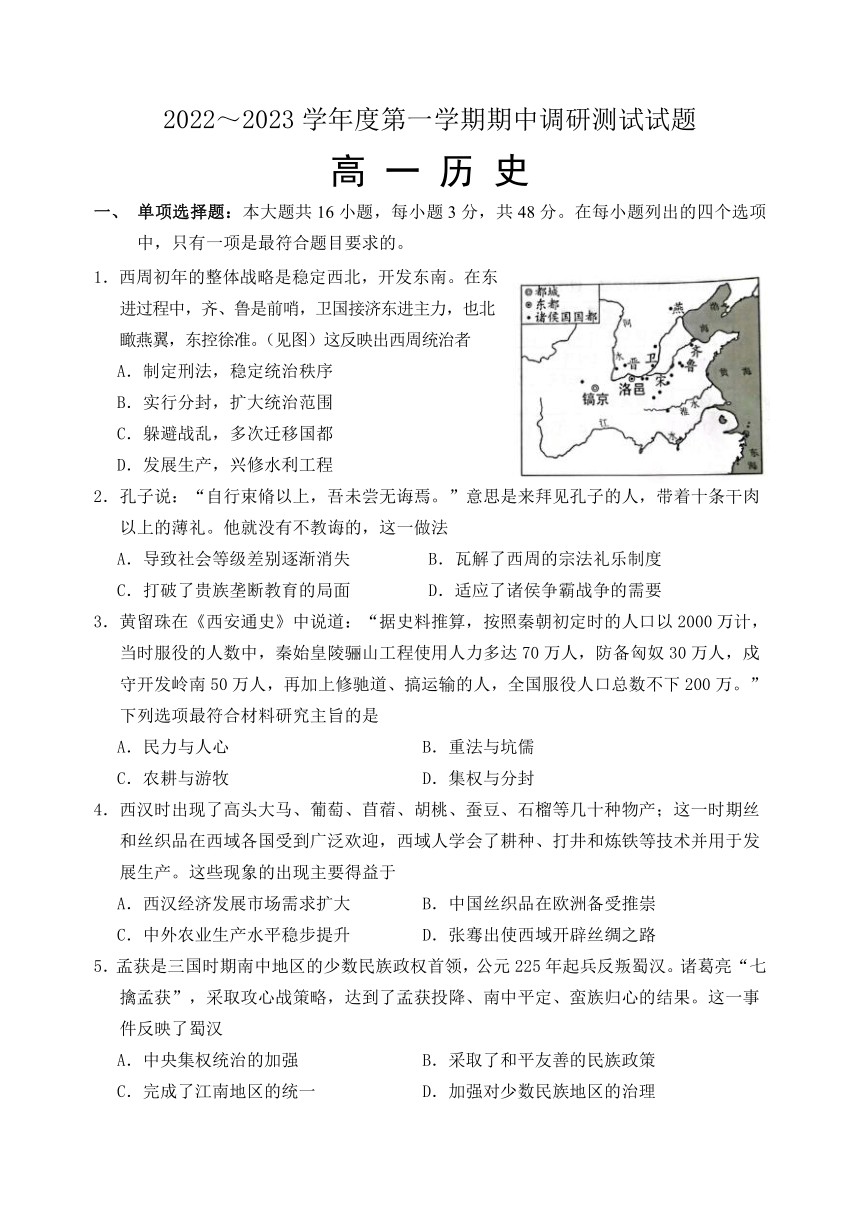

6.《步辇图》(右下图)描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚情景,其反映的实质问题是

A.唐朝对吐蕃赞普册封制度的正式确立

B.唐蕃互遣使者维持双方友好关系

C.中原文化对周边少数民族具有向心力

D.唐朝通过和亲加强对边疆的管辖

7.隋初,虽确定以三省长官为正式宰相,但已经有以他官参与其事的事情。如“柳述为兵部尚书,参掌机事;又杨素为右仆射与高疑专掌朝政。”炀帝时裴矩、裴蕴也都“知政事”。这一做法

A.显示国家用人的科学性

B.意在分散宰相的权力

C.阻碍了阶层之间的流动

D.完善了官吏选拔制度

8.唐朝后期出现了“食券”和“飞钱”。府兵可在家乡用粮食交换食券,然后在服役地区用它买食物。“飞钱”亦称“便换”“便钱”,商人在京城购买政府发放的凭证,把它们递交给各地方财政部门时,就可以拿到相等数额的钱。这些现象反映了当时

A.具有交易凭证功能的纸币产生

B.经济的发展催生新的金融业务

C.政府的重农抑商政策有所松动

D.商人的社会地位有了显著提高

9.《晋书》记载,西晋文学家王沈“少有俊才,出于寒素,……为时豪所抑”,升官无望,感叹生不逢时。造成这一现象的主要原因是

A.军功爵制不合时宜 B.社会阶层缺乏流动

C.九品中正制有局限 D.王沈缺乏治理才能

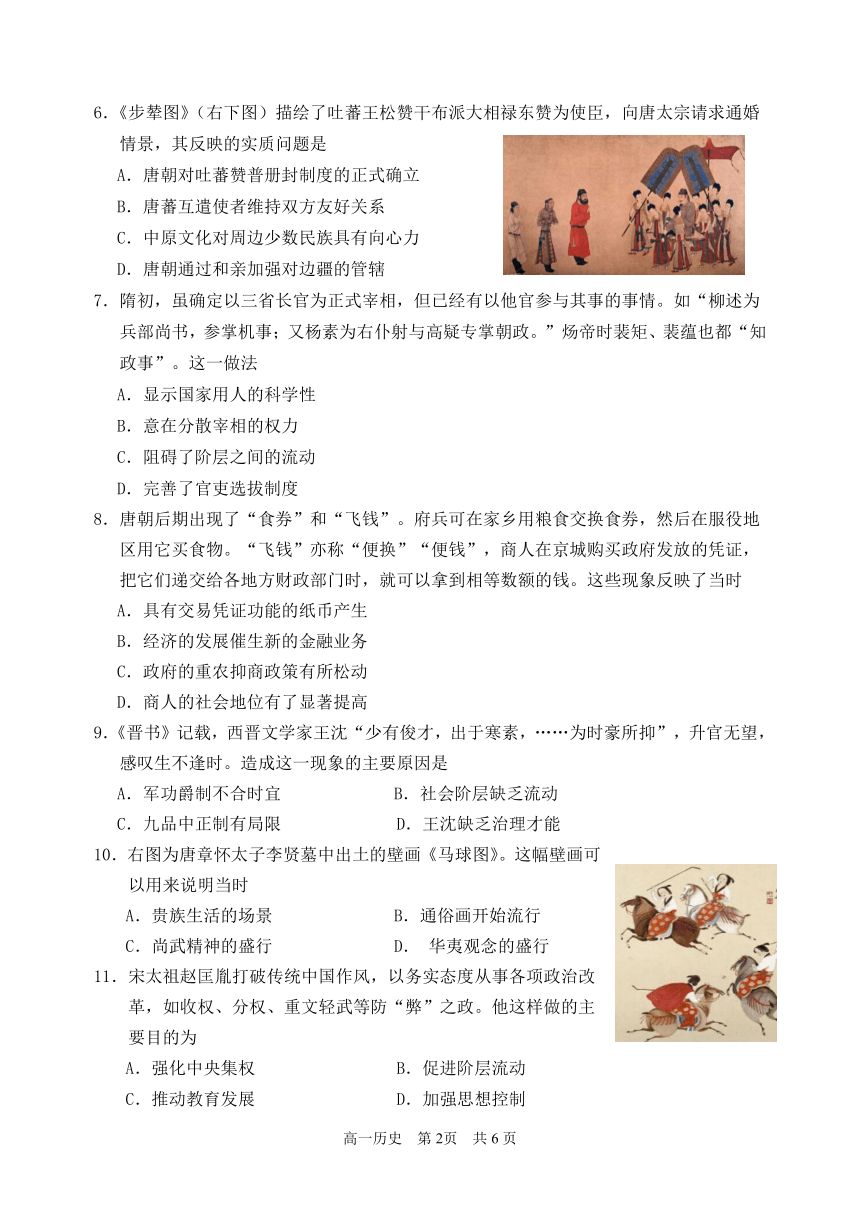

10.右图为唐章怀太子李贤墓中出土的壁画《马球图》。这幅壁画可以用来说明当时

A.贵族生活的场景 B.通俗画开始流行

C.尚武精神的盛行 D. 华夷观念的盛行

11.宋太祖赵匡胤打破传统中国作风,以务实态度从事各项政治改革,如收权、分权、重文轻武等防“弊”之政。他这样做的主要目的为

A.强化中央集权 B.促进阶层流动

C.推动教育发展 D.加强思想控制

12.王安石变法是“庆历新政”的继续,涉及政治、经济、军事、社会、文化等各个方面,却以“理财”“整军”为中心。这表明王安石变法的主要目的是

A.模仿庆历新政 B.贯彻守内政策

C.加强经济控制 D.实现富国强兵

13.宋辽金对峙时期,辽人在自称“中国”的同时,并不反对宋人称“中国”。……金人进入中原后,即援引“中原即中国”“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,认为金、宋都是“中国”。上述历史现象反映出

A.各民族生活习俗完全一致 B.各民族间区域经济交流频繁

C.各民族文化认同趋势加强 D.中原地区经济文化始终领先

14.五代十国时期,南方经济恢复顺利,而北方战乱不休,故南北经济差异继续扩大。至“靖康之难”,北方再遭战火蹂躏,大批人口南渡,则又一次促使南北经济差异扩大。该材料主要反映了

A.经济重心的南移 B.金与南宋的对峙

C.宋代商贸的繁荣 D.金朝统治的腐败

15.两宋之际,李清照的词风发生了重大转变。前期之词,尽为闺阁之作,典丽故擅一时之胜场。至南渡而后,孑然飘零,遂一转而至凄怆,大体多苍凉之感。李清照词风的变化主要受到

A.政治局势变化的影响 B.重文轻武理念的影响

C.科举取士变化的影响 D.程朱理学思想的影响

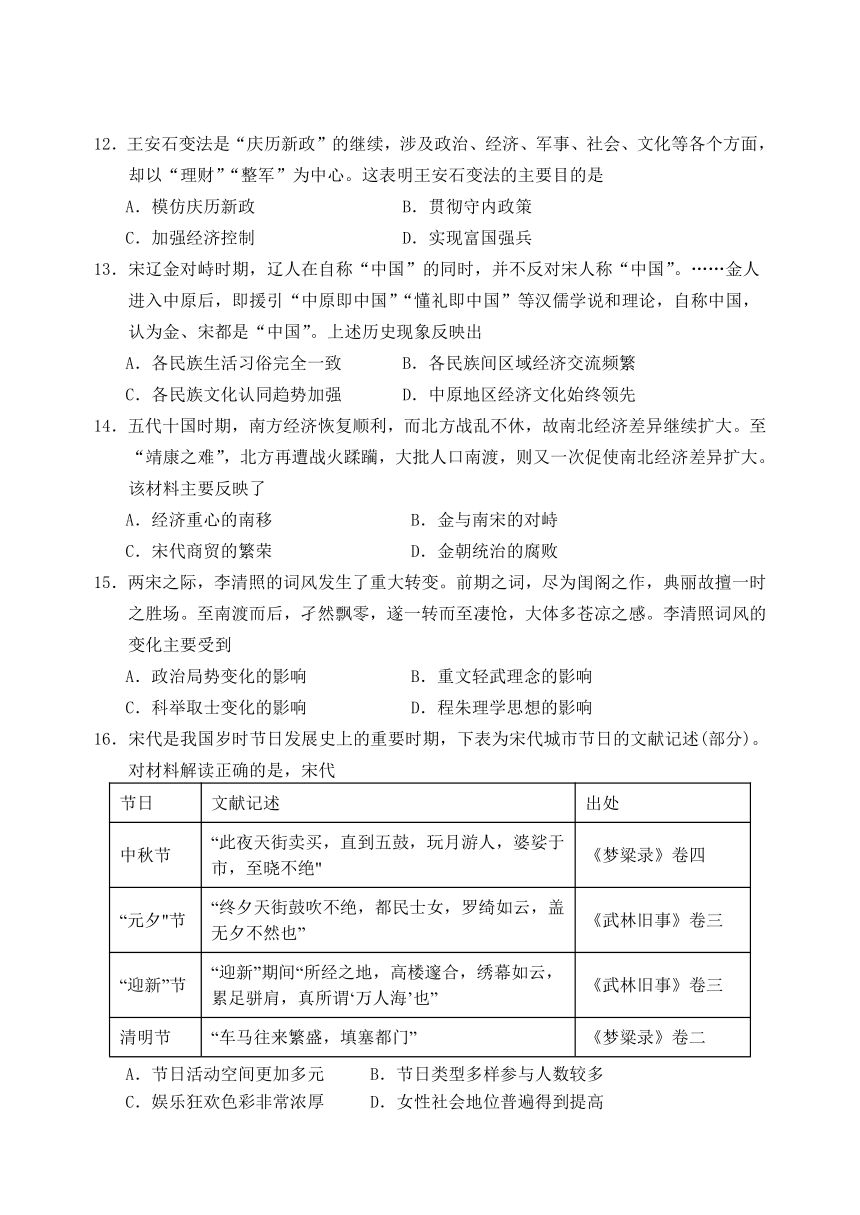

16.宋代是我国岁时节日发展史上的重要时期,下表为宋代城市节日的文献记述(部分)。对材料解读正确的是,宋代

节日 文献记述 出处

中秋节 “此夜天街卖买,直到五鼓,玩月游人,婆娑于市,至晓不绝" 《梦粱录》卷四

“元夕"节 “终夕天街鼓吹不绝,都民士女,罗绮如云,盖无夕不然也” 《武林旧事》卷三

“迎新”节 “迎新”期间“所经之地,高楼邃合,绣幕如云,累足骈肩,真所谓‘万人海’也” 《武林旧事》卷三

清明节 “车马往来繁盛,填塞都门” 《梦粱录》卷二

A.节日活动空间更加多元 B.节日类型多样参与人数较多

C.娱乐狂欢色彩非常浓厚 D.女性社会地位普遍得到提高

二、非选择题:本大题共4题,满分52分。17题14分,18题14分,19题12分,20题12分。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 赢政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度……;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度。 尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重,故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政的制度,可以防止外戚或个别大臣专权篡位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年,兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多;吏卒增倍,租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏粟帛,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

据材料一并结合所学,指出秦朝巩固君主专制中央集权的措施。(4 分)

据材料二概括隋初的制度创新,并结合所学知识,说明其影响。(6 分)

(3)据材料并结合所学知识,简述秦朝和隋朝的共同之处。(4 分)

18.(14分)民生是指人民的生活、生计和生存的状况,民生思想是中国传统文化的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一 孟子的政治主张不是从历史上抄袭过来的,而是性善理论与现实相结合的产物。主要有下列各项:第一,给民以“恒产”;第二,赋税徭役有定制;第三,轻刑罚;第四,救济穷人;第五,保护工商。孟子的先王之道就其内容而论,与时代的要求相合拍,具有现实批判主义精神。

——摘编自刘泽华《中国政治思想史》

材料二 初,定令有租赋庸调法,自开元承平久,不为版籍,法度玩敝。至德后,科敛凡数百名,百姓竭膏血,鬻亲爱,旬输月送,无有休息。炎疾其敬,乃请为两税法以一其制……帝善之,使谕中外,议者沮诘,以为租庸令行数百年,不可轻改,帝不听,天下果利之。

——摘编自欧阳修《新唐书·杨炎传》

材料三 宋代商品经济的繁荣、较为宽松的社会环境和传统价值观念的转变促使以城市工商业者为主体的市民阶层日趋活跃。在这样的社会背景下,市民意识开始觉醒,具体表现为市民享乐意识、自主意识与商业意识的觉醒。随着市民意识的觉醒,人们的生活方式与价值观念也发生了一定程度的变化,给传统社会注入了新的活力。宋朝也是中国古代科技发展的高峰期,对中华文化的发展是一个明显推动。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

据材料一指出孟子的思想主张,并结合所学知识说明其形成的时代背景。(5分)

据材料二概括杨炎建议实行两税法的原因,并结合所学知识分析其影响。(6分)

据材料三概括宋朝科技文化发展的原因。(3分)

19.(12分)古代大运河是古代南北的大动脉。阅读材料,完成下列要求。

材料

隋朝的运河系统。以东都洛阳为中心,于大业元年(605年)开凿通济渠,直接沟通黄河与淮河的交通。并改造邗沟和江南运河。三年又开凿永济渠,北通涿郡。连同公元584年开凿的广通渠,形成多枝形运河系统。元朝运河开凿的重点段一是山东境内泗水至卫河段,一是大都至通州段。至元三十年(1293年)元代大运河全线通航,漕船可由杭州直达大都,成为今京杭运河的前身。

——据谭其骧等《中国历史地图集》

(1)比较图一和图二,指出元朝大运河的主要变化,并结合所学知识说明其变化的原因。(6分)

(2)据材料并结合所学知识,说明大运河所起的作用。(6分)

20.(12分)童蒙教育在中国古代历代王朝备受重视,阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代是中国古代童蒙教育兴盛发展的时代。在宋朝重视儒学教化和文风熏陶的政策激励下,童蒙学校从官学到民间宗族创办的私塾、义学遍布天下。活字印刷术的发明及使用使童蒙教材和少儿读物的大量印刷和标准化印制成为可能。宋代理学大师们不仅重视蒙学,还立足理学学术发展和道德伦理体系建设并提出了诸多关于蒙学发展的创新性教育思想。

——摘编自周超、金滢坤《宋代理学对童蒙教育的影响》

材料二 宋代童蒙教育不仅教授儿童识字,具备基本的阅读基础能力,而且高度重视理学提倡的道德伦理教育。朱熹所著童蒙教材《小学》称人生需要恪守遵循的人伦规范要做到“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”也即“五教”。除朱熹所著《小学》外,陈淳所著《启蒙初诵》和真德秀所著《教子斋规》也是南宋时期理学家编著的侧重理学道德教化的优秀童蒙教材。此外,其他多种专业知识如历史、自然、医学、名物和制度等知识的学习对于儿童心性的培养同样具有重要作用。宋代童蒙教育对儿童和整个社会均产生深远影响。

——摘编自周超、金滢坤《宋代理学对童蒙教育的影响》

据材料一概括促进宋代童蒙教育发展的因素。(6分)

(2)据材料二概括宋代童蒙教育的特点,并结合所学知识,说明其影响。(6分)

高一期中历史试卷答案

一、选择题:共16题,每题3分,共48分。在每题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A D D C B B C A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A D C A A B

二、非选择题:本大题共4题,满分52分。17题14分,18题14分,19题12分,20题12分。

17.(14分)

(1)措施:确立皇帝制度;实行三公九卿制;推广郡县制;统一文字;统一货币;统一度量衡;颁行《秦律》;修建驰道、直道。(4分)(措施:皇帝制度,三公九卿制,郡县制。)

(2)创新:确立三省六部制;改行州县两级制。(2 分)

影响:有利于提高行政效率,减少决策失误;三省相互牵制,分散了相权,有利于加强皇权;有助于提高地方行政效率;有利于加强中央集权。(4分)

(3)共同之处:均结束了长期分裂的局面,完成了国家统—;存续时间均较短,二世而亡;均开创多种制度,被后世继承和发展。(4分,答出两点即可)

18.(14分)

(1)主张:性善论;仁政。(2分)

时代背景:春秋战国是社会大变革时期;社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化;士阶层崛起;各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。(任答3点3分)

(2)原因:租庸调制无法维持,国家财政收入减少;百姓税收负担重,民不聊生。(2分)

影响:简化了税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度(或答“征税标准从人丁转为财产”);减轻了政府对农民的人身控制。(每点2分,共4分)

(3)原因:商品经济繁荣;较为宽松的社会环境和传统价值观念的转变;市民意识的觉醒。(3分)

(12分)

(1)主要变化:截弯取直(改变了隋唐时迂回曲折的路线,缩短了航程)。(2分)

原因:政治中心转移到大都(北京);经济重心南移。(4分)

(2)加强了南北经济交流;巩固了统一的中央集权的封建国家;促使运河沿岸城市的兴起,工商业的繁荣;有利于南北文化交融,促进了中华文明传承与发展。(每点2分,任三点6分)

(12分)

(1)因素:政府的重视:民间宗族的推动;活字印刷术的促进;理学家的推动。(任意3点得6分)

(2)特点:注重知识的传授;重视道德伦理教育;重视儿童心性的培养。(3分)

影响:有利于儿童的健康成长;有利于形成崇文重儒的社会风气与理学的传播;为后世童蒙教育提供借鉴。(3分)

高 一 历 史

一、 单项选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.西周初年的整体战略是稳定西北,开发东南。在东进过程中,齐、鲁是前哨,卫国接济东进主力,也北瞰燕翼,东控徐准。(见图)这反映出西周统治者

A.制定刑法,稳定统治秩序

B.实行分封,扩大统治范围

C.躲避战乱,多次迁移国都

D.发展生产,兴修水利工程

2.孔子说:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”意思是来拜见孔子的人,带着十条干肉以上的薄礼。他就没有不教诲的,这一做法

A.导致社会等级差别逐渐消失 B.瓦解了西周的宗法礼乐制度

C.打破了贵族垄断教育的局面 D.适应了诸侯争霸战争的需要

3.黄留珠在《西安通史》中说道:“据史料推算,按照秦朝初定时的人口以2000万计,当时服役的人数中,秦始皇陵骊山工程使用人力多达70万人,防备匈奴30万人,戍守开发岭南50万人,再加上修驰道、搞运输的人,全国服役人口总数不下200万。”下列选项最符合材料研究主旨的是

A.民力与人心 B.重法与坑儒

C.农耕与游牧 D.集权与分封

4.西汉时出现了高头大马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等几十种物产;这一时期丝和丝织品在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了耕种、打井和炼铁等技术并用于发展生产。这些现象的出现主要得益于

A.西汉经济发展市场需求扩大 B.中国丝织品在欧洲备受推崇

C.中外农业生产水平稳步提升 D.张骞出使西域开辟丝绸之路

5.孟获是三国时期南中地区的少数民族政权首领,公元225年起兵反叛蜀汉。诸葛亮“七擒孟获”,采取攻心战策略,达到了孟获投降、南中平定、蛮族归心的结果。这一事件反映了蜀汉

A.中央集权统治的加强 B.采取了和平友善的民族政策

C.完成了江南地区的统一 D.加强对少数民族地区的治理

6.《步辇图》(右下图)描绘了吐蕃王松赞干布派大相禄东赞为使臣,向唐太宗请求通婚情景,其反映的实质问题是

A.唐朝对吐蕃赞普册封制度的正式确立

B.唐蕃互遣使者维持双方友好关系

C.中原文化对周边少数民族具有向心力

D.唐朝通过和亲加强对边疆的管辖

7.隋初,虽确定以三省长官为正式宰相,但已经有以他官参与其事的事情。如“柳述为兵部尚书,参掌机事;又杨素为右仆射与高疑专掌朝政。”炀帝时裴矩、裴蕴也都“知政事”。这一做法

A.显示国家用人的科学性

B.意在分散宰相的权力

C.阻碍了阶层之间的流动

D.完善了官吏选拔制度

8.唐朝后期出现了“食券”和“飞钱”。府兵可在家乡用粮食交换食券,然后在服役地区用它买食物。“飞钱”亦称“便换”“便钱”,商人在京城购买政府发放的凭证,把它们递交给各地方财政部门时,就可以拿到相等数额的钱。这些现象反映了当时

A.具有交易凭证功能的纸币产生

B.经济的发展催生新的金融业务

C.政府的重农抑商政策有所松动

D.商人的社会地位有了显著提高

9.《晋书》记载,西晋文学家王沈“少有俊才,出于寒素,……为时豪所抑”,升官无望,感叹生不逢时。造成这一现象的主要原因是

A.军功爵制不合时宜 B.社会阶层缺乏流动

C.九品中正制有局限 D.王沈缺乏治理才能

10.右图为唐章怀太子李贤墓中出土的壁画《马球图》。这幅壁画可以用来说明当时

A.贵族生活的场景 B.通俗画开始流行

C.尚武精神的盛行 D. 华夷观念的盛行

11.宋太祖赵匡胤打破传统中国作风,以务实态度从事各项政治改革,如收权、分权、重文轻武等防“弊”之政。他这样做的主要目的为

A.强化中央集权 B.促进阶层流动

C.推动教育发展 D.加强思想控制

12.王安石变法是“庆历新政”的继续,涉及政治、经济、军事、社会、文化等各个方面,却以“理财”“整军”为中心。这表明王安石变法的主要目的是

A.模仿庆历新政 B.贯彻守内政策

C.加强经济控制 D.实现富国强兵

13.宋辽金对峙时期,辽人在自称“中国”的同时,并不反对宋人称“中国”。……金人进入中原后,即援引“中原即中国”“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,认为金、宋都是“中国”。上述历史现象反映出

A.各民族生活习俗完全一致 B.各民族间区域经济交流频繁

C.各民族文化认同趋势加强 D.中原地区经济文化始终领先

14.五代十国时期,南方经济恢复顺利,而北方战乱不休,故南北经济差异继续扩大。至“靖康之难”,北方再遭战火蹂躏,大批人口南渡,则又一次促使南北经济差异扩大。该材料主要反映了

A.经济重心的南移 B.金与南宋的对峙

C.宋代商贸的繁荣 D.金朝统治的腐败

15.两宋之际,李清照的词风发生了重大转变。前期之词,尽为闺阁之作,典丽故擅一时之胜场。至南渡而后,孑然飘零,遂一转而至凄怆,大体多苍凉之感。李清照词风的变化主要受到

A.政治局势变化的影响 B.重文轻武理念的影响

C.科举取士变化的影响 D.程朱理学思想的影响

16.宋代是我国岁时节日发展史上的重要时期,下表为宋代城市节日的文献记述(部分)。对材料解读正确的是,宋代

节日 文献记述 出处

中秋节 “此夜天街卖买,直到五鼓,玩月游人,婆娑于市,至晓不绝" 《梦粱录》卷四

“元夕"节 “终夕天街鼓吹不绝,都民士女,罗绮如云,盖无夕不然也” 《武林旧事》卷三

“迎新”节 “迎新”期间“所经之地,高楼邃合,绣幕如云,累足骈肩,真所谓‘万人海’也” 《武林旧事》卷三

清明节 “车马往来繁盛,填塞都门” 《梦粱录》卷二

A.节日活动空间更加多元 B.节日类型多样参与人数较多

C.娱乐狂欢色彩非常浓厚 D.女性社会地位普遍得到提高

二、非选择题:本大题共4题,满分52分。17题14分,18题14分,19题12分,20题12分。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 赢政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度……;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度。 尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重,故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政的制度,可以防止外戚或个别大臣专权篡位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年,兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多;吏卒增倍,租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏粟帛,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

据材料一并结合所学,指出秦朝巩固君主专制中央集权的措施。(4 分)

据材料二概括隋初的制度创新,并结合所学知识,说明其影响。(6 分)

(3)据材料并结合所学知识,简述秦朝和隋朝的共同之处。(4 分)

18.(14分)民生是指人民的生活、生计和生存的状况,民生思想是中国传统文化的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一 孟子的政治主张不是从历史上抄袭过来的,而是性善理论与现实相结合的产物。主要有下列各项:第一,给民以“恒产”;第二,赋税徭役有定制;第三,轻刑罚;第四,救济穷人;第五,保护工商。孟子的先王之道就其内容而论,与时代的要求相合拍,具有现实批判主义精神。

——摘编自刘泽华《中国政治思想史》

材料二 初,定令有租赋庸调法,自开元承平久,不为版籍,法度玩敝。至德后,科敛凡数百名,百姓竭膏血,鬻亲爱,旬输月送,无有休息。炎疾其敬,乃请为两税法以一其制……帝善之,使谕中外,议者沮诘,以为租庸令行数百年,不可轻改,帝不听,天下果利之。

——摘编自欧阳修《新唐书·杨炎传》

材料三 宋代商品经济的繁荣、较为宽松的社会环境和传统价值观念的转变促使以城市工商业者为主体的市民阶层日趋活跃。在这样的社会背景下,市民意识开始觉醒,具体表现为市民享乐意识、自主意识与商业意识的觉醒。随着市民意识的觉醒,人们的生活方式与价值观念也发生了一定程度的变化,给传统社会注入了新的活力。宋朝也是中国古代科技发展的高峰期,对中华文化的发展是一个明显推动。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

据材料一指出孟子的思想主张,并结合所学知识说明其形成的时代背景。(5分)

据材料二概括杨炎建议实行两税法的原因,并结合所学知识分析其影响。(6分)

据材料三概括宋朝科技文化发展的原因。(3分)

19.(12分)古代大运河是古代南北的大动脉。阅读材料,完成下列要求。

材料

隋朝的运河系统。以东都洛阳为中心,于大业元年(605年)开凿通济渠,直接沟通黄河与淮河的交通。并改造邗沟和江南运河。三年又开凿永济渠,北通涿郡。连同公元584年开凿的广通渠,形成多枝形运河系统。元朝运河开凿的重点段一是山东境内泗水至卫河段,一是大都至通州段。至元三十年(1293年)元代大运河全线通航,漕船可由杭州直达大都,成为今京杭运河的前身。

——据谭其骧等《中国历史地图集》

(1)比较图一和图二,指出元朝大运河的主要变化,并结合所学知识说明其变化的原因。(6分)

(2)据材料并结合所学知识,说明大运河所起的作用。(6分)

20.(12分)童蒙教育在中国古代历代王朝备受重视,阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代是中国古代童蒙教育兴盛发展的时代。在宋朝重视儒学教化和文风熏陶的政策激励下,童蒙学校从官学到民间宗族创办的私塾、义学遍布天下。活字印刷术的发明及使用使童蒙教材和少儿读物的大量印刷和标准化印制成为可能。宋代理学大师们不仅重视蒙学,还立足理学学术发展和道德伦理体系建设并提出了诸多关于蒙学发展的创新性教育思想。

——摘编自周超、金滢坤《宋代理学对童蒙教育的影响》

材料二 宋代童蒙教育不仅教授儿童识字,具备基本的阅读基础能力,而且高度重视理学提倡的道德伦理教育。朱熹所著童蒙教材《小学》称人生需要恪守遵循的人伦规范要做到“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”也即“五教”。除朱熹所著《小学》外,陈淳所著《启蒙初诵》和真德秀所著《教子斋规》也是南宋时期理学家编著的侧重理学道德教化的优秀童蒙教材。此外,其他多种专业知识如历史、自然、医学、名物和制度等知识的学习对于儿童心性的培养同样具有重要作用。宋代童蒙教育对儿童和整个社会均产生深远影响。

——摘编自周超、金滢坤《宋代理学对童蒙教育的影响》

据材料一概括促进宋代童蒙教育发展的因素。(6分)

(2)据材料二概括宋代童蒙教育的特点,并结合所学知识,说明其影响。(6分)

高一期中历史试卷答案

一、选择题:共16题,每题3分,共48分。在每题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A D D C B B C A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A D C A A B

二、非选择题:本大题共4题,满分52分。17题14分,18题14分,19题12分,20题12分。

17.(14分)

(1)措施:确立皇帝制度;实行三公九卿制;推广郡县制;统一文字;统一货币;统一度量衡;颁行《秦律》;修建驰道、直道。(4分)(措施:皇帝制度,三公九卿制,郡县制。)

(2)创新:确立三省六部制;改行州县两级制。(2 分)

影响:有利于提高行政效率,减少决策失误;三省相互牵制,分散了相权,有利于加强皇权;有助于提高地方行政效率;有利于加强中央集权。(4分)

(3)共同之处:均结束了长期分裂的局面,完成了国家统—;存续时间均较短,二世而亡;均开创多种制度,被后世继承和发展。(4分,答出两点即可)

18.(14分)

(1)主张:性善论;仁政。(2分)

时代背景:春秋战国是社会大变革时期;社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化;士阶层崛起;各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。(任答3点3分)

(2)原因:租庸调制无法维持,国家财政收入减少;百姓税收负担重,民不聊生。(2分)

影响:简化了税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度(或答“征税标准从人丁转为财产”);减轻了政府对农民的人身控制。(每点2分,共4分)

(3)原因:商品经济繁荣;较为宽松的社会环境和传统价值观念的转变;市民意识的觉醒。(3分)

(12分)

(1)主要变化:截弯取直(改变了隋唐时迂回曲折的路线,缩短了航程)。(2分)

原因:政治中心转移到大都(北京);经济重心南移。(4分)

(2)加强了南北经济交流;巩固了统一的中央集权的封建国家;促使运河沿岸城市的兴起,工商业的繁荣;有利于南北文化交融,促进了中华文明传承与发展。(每点2分,任三点6分)

(12分)

(1)因素:政府的重视:民间宗族的推动;活字印刷术的促进;理学家的推动。(任意3点得6分)

(2)特点:注重知识的传授;重视道德伦理教育;重视儿童心性的培养。(3分)

影响:有利于儿童的健康成长;有利于形成崇文重儒的社会风气与理学的传播;为后世童蒙教育提供借鉴。(3分)

同课章节目录