纲要(下)第二单元综合检测卷(含答案及解析).docx

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第二单元综合检测卷(含答案及解析).docx |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 170.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 08:33:02 | ||

图片预览

文档简介

第二单元综合检测卷

一、选择题(每小题3分,共60分)

1.如图描绘的是中古西欧的“三种人”,其中僧侣是祈祷的人,骑士是作战的人,农民是劳作的人。下列选项中对“三种人”描述正确的是( )

A.骑士通过封君封臣制直接为国王服务

B.农民在庄园中需要为领主服一定劳役

C.农民在法律上非自由人,被固着在土地上

D.僧侣需要向基督教会缴纳什一税

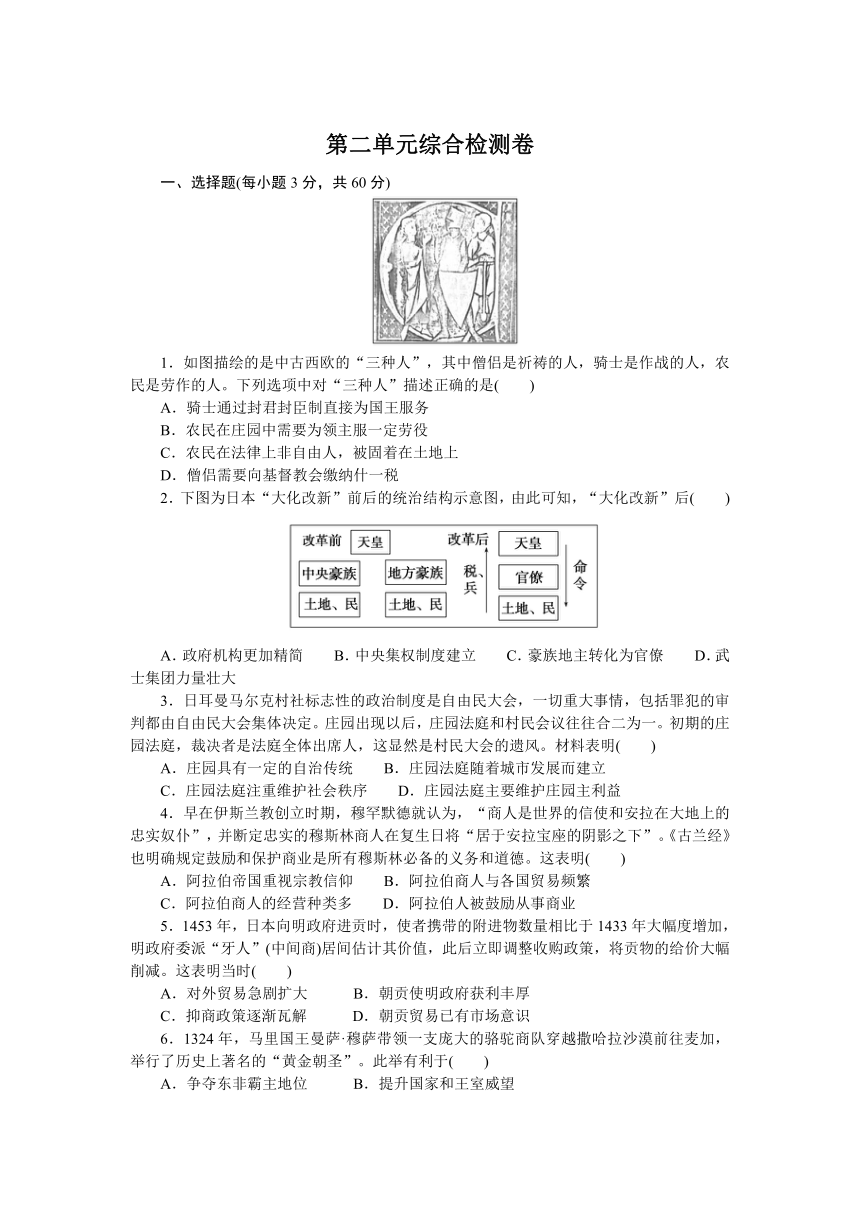

2.下图为日本“大化改新”前后的统治结构示意图,由此可知,“大化改新”后( )

A.政府机构更加精简 B.中央集权制度建立 C.豪族地主转化为官僚 D.武士集团力量壮大

3.日耳曼马尔克村社标志性的政治制度是自由民大会,一切重大事情,包括罪犯的审判都由自由民大会集体决定。庄园出现以后,庄园法庭和村民会议往往合二为一。初期的庄园法庭,裁决者是法庭全体出席人,这显然是村民大会的遗风。材料表明( )

A.庄园具有一定的自治传统 B.庄园法庭随着城市发展而建立

C.庄园法庭注重维护社会秩序 D.庄园法庭主要维护庄园主利益

4.早在伊斯兰教创立时期,穆罕默德就认为,“商人是世界的信使和安拉在大地上的忠实奴仆”,并断定忠实的穆斯林商人在复生日将“居于安拉宝座的阴影之下”。《古兰经》也明确规定鼓励和保护商业是所有穆斯林必备的义务和道德。这表明( )

A.阿拉伯帝国重视宗教信仰 B.阿拉伯商人与各国贸易频繁

C.阿拉伯商人的经营种类多 D.阿拉伯人被鼓励从事商业

5.1453年,日本向明政府进贡时,使者携带的附进物数量相比于1433年大幅度增加,明政府委派“牙人”(中间商)居间估计其价值,此后立即调整收购政策,将贡物的给价大幅削减。这表明当时( )

A.对外贸易急剧扩大 B.朝贡使明政府获利丰厚

C.抑商政策逐渐瓦解 D.朝贡贸易已有市场意识

6.1324年,马里国王曼萨·穆萨带领一支庞大的骆驼商队穿越撒哈拉沙漠前往麦加,举行了历史上著名的“黄金朝圣”。此举有利于( )

A.争夺东非霸主地位 B.提升国家和王室威望

C.控制环印度洋贸易 D.延缓伊斯兰文化传播

7.中古时期,亚洲地区出现许多“撞名”的地点,如韩国有襄阳、扬州、江陵等地,朝鲜有江西郡、延安郡,日本有“东京洛阳”“西京长安”的说法。这反映了( )

A.中华文化的辐射作用 B.王朝更替的传统惯例

C.周边国家的生搬硬套 D.华人移民的辛勤开拓

8.中世纪后期,西欧一些封建主在易北河、莱茵河、塞纳河一带设立了许多征税站。在当时,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。这可用于印证当时西欧( )

A.王权的进一步强化 B.封建经济的脆弱性

C.工商业的全面衰退 D.封建割据的落后性

9.公元794年,阿拉伯人在巴格达建立了第一座造纸作坊,当他们占领了西西里岛和西班牙以后,就把造纸技术引进了欧洲。由此可知,当时阿拉伯人( )

A.融合了东西方文化 B.促进了文化交流 C.沟通了东西方贸易 D.改进了造纸技术

10.“征服者……征服了君士坦丁堡,一个新的纪元,帝国的纪元,正式开始了。这个新的巨人,跨博斯普鲁斯海峡而屹立,一只脚踏在亚洲,另一只脚踏在欧洲。”材料中“这个新的巨人”( )

A.灭亡拜占庭帝国 B.积极融合东西方文化

C.使印度教逐步得到推广 D.学习借鉴中国的制度文化

11.中世纪,欧洲的城镇受该地区贵族、主教严格管制。随着经济实力增强,部分城市的手工业者和商人开始寻求自治,通过长期的谈判或暴动等手段最终获得了一定程度的自治权。据此可知,城市自治( )

A.借助了王权与教权的斗争 B.是市民与封建主斗争的结果

C.以民族国家的建立为前提 D.促进了欧洲商品经济的发展

12.9世纪的西欧社会建立了一套特定的仪式,其誓词强调“我效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇,我的一举一动必将以他(主人)的意志为准则,绝无违背。”这反映的是( )

A.封君封臣制度 B.庄园经济发展 C.基督教会束缚 D.王权得到加强

13.公元7~10世纪,许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,这里民族文化交融、商业城市逐渐兴起。这表明( )

A.非洲中古文明发展程度高 B.外来移民促进东非社会转型

C.东非中古文明具有开放性 D.文化交流延续东非古代文明

14.俄罗斯标志性建筑之一—圣瓦西里大教堂,带有典型的拜占庭风格;俄罗斯的造型艺术,尤其是圣像画别具特色,与拜占庭的圣像画有着许多共同的特征;俄罗斯的国徽,也渊源于拜占庭文明。这些现象说明,俄罗斯( )

A.受到拜占庭帝国宗教统治 B.成为地跨欧亚的庞大帝国

C.深受拜占庭文明广泛影响 D.与拜占庭相同的历史传统

15.1263年,法国推行币制改革,规定国王货币为全国流通货币,排斥领主发行的劣质币。这一措施( )

A.标志着法国民族国家形成 B.有利于工商业的发展

C.剥夺了领主的货币发行权 D.建立了国内统一市场

16.中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭帝国和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国,朝鲜和日本都建立了中国式的中央集权制度。据此可知,中古时期各地区文明( )

A.存在国家分裂的隐患 B.呈现出交流频繁的景象

C.保持着鲜明区域特色 D.都建立了中央集权统治

17.“在古罗马时代,社会陷入动乱,农民为了生存,不得不去乞求附近富有的地主保护,即使把自己的农田交给地主。不过命运待他不薄,他仍可以生活在这片土地上,不过是成了领主的佃农。那些没有土地的穷人就只能靠卖身来生活。”材料可用来说明( )

A.西欧封建社会产生的历史必然性 B.欧洲封建社会开始于古罗马时代

C.封建关系下权利和义务的均衡性 D.土地是区分社会等级的唯一标准

18.日本曾以“日本精神、中国知识”为口号,挑选中国文化中适合自己的某些内容。后来,日本又以“东方道德、西方技艺”为口号,向西方借用了它所盼望的东西。下列与此材料观点相符的是日本( )

①推行“大化改新” ②建立幕府统治 ③形成武士集团 ④进行“明治维新”

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

19.法兰克王国成立初期,国王赏赐贵族和功臣的土地不附带任何条件。到8世纪早期,国王以分封土地为条件,要求受封者宣誓为其效忠,战争时提供兵员并承担其他封建义务。这反映了( )

A.中央权力逐步加强 B.商品经济不断发展 C.西欧城市逐渐兴起 D.基督教会控制思想

20.12世纪,欧洲封建贵族的生活发生了明显变化,金钱已经开始腐蚀领主与封臣的关系,贵族与国王对封臣的依赖越来越少,对商队和领薪官员的依赖越来越大。这主要因为( )

A.封君封臣制度的解体 B.欧洲城市经济的发展

C.地方割据势力的膨胀 D.商业革命的发生扩展

二、非选择题(共40分)

21.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 封建制度即由个别私人在或大或小的领土范围内,在或高或低的程度上,代表或占有、夺取或行使公共权力的制度。……由地主贵族……男爵或主教或主持(即庄园领主或封建主)在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、执行司法、征收赋税的制度。在这样一个政体里,政府的实质是分裂的。王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已。……封建制度是一种政府的形式,一种社会的结构,一种以土地占有制为基础的经济制度。

——摘编自[美]汤普逊《中世纪经济社会史(上册)》

材料二 随着西欧封建社会生产力的发展,商品交易活动频繁,西欧中世纪的城市逐渐增多……与此同时,以工商业为主体的城市市民阶级登上了历史的舞台。……为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建枷锁,因此,这就迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。……西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自主权。……这些权利主要包括:市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。——摘编自冯正好《中世纪西欧的城市特许状》

(1)根据材料一,分析中古西欧封建庄园的特点。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出西欧城市争取自治权的主要原因和途径。(14分)

22.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 西罗马帝国于公元476年灭亡后,拜占庭帝国依然保持着它的繁荣。商业和手工业相当繁荣,古代希腊、罗马的文化在这里保存下来,君士坦丁堡著名的圣索菲亚大教堂就是拜占庭建筑和艺术成就的结晶。公元6世纪,皇帝查士丁尼西征浪费了大量的人力、物力,加剧了帝国的危机。拜占庭帝国仍陶醉于已有的辉煌成就,不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。1453年,奥斯曼土耳其国王亲率大军和几百艘战舰,兵临君士坦丁堡城下,经过鏖战,君士坦丁堡陷落。

材料二 在6世纪下半叶,日本国内出现统治危机。日本统治阶级中具有革新思想的人物主张参照隋唐封建制,局部调整生产关系进而实行全面的社会改革。公元646年(大化二年),孝德天皇任用一些从中国归来的留学生,针对日本的政治、经济问题,进行了一系列的改革。日本建立了中央集权的封建国家,实现了从奴隶社会向封建社会的过渡。

——张玉祥等《论日本奴隶制向封建制的过渡》

(1)概括材料一中所反映的历史状况,分析出现这些状况的原因。(8分)

(2)根据材料二,指出日本是如何应对统治危机的?对日本造成了怎样的影响。(10分)

第二单元综合检测卷

1.答案:B

解析:中世纪农民在庄园里需要为领主服一定时间的劳役,故选B项;中世纪时,骑士在领主军队中服役并获得封地,他们并不是直接为国王服务的,排除A项;农奴在法律上不是自由人,被固着在土地上,而农民在法律上是自由人,排除C项;信徒需要向基督教会缴纳什一税,而不是僧侣,排除D项。

2.答案:B

解析:由日本“大化改新”前后的统治结构示意图可知,改革前中央豪族、地方豪族、天皇之间并没体现出严密的上下级关系,而改革后天皇可以对官僚和民众下命令,地方民众和官僚则通过交税和服兵役来服从天皇的命令,等于天皇通过各级官僚来实现对民众的管辖和控制,所以意味着加强了中央集权,故选B项;由示意图来看,改革前后天皇对中央和地方的控制加强了,但并不能看出政府机构精简了,因为官僚里面既有中央的也有地方的,排除A项;示意图显示改革后天皇通过官僚来管理地方,但并不能说明地方豪族就转化为了官僚,排除C项;示意图中并没有体现出武士集团的信息,所以不能反映武士集团力量壮大,排除D项。

3.答案:A

解析:根据材料可知,在庄园出现之前就有自由民大会,而且自由民大会集体决定“一切重大事情”说明实行自治,庄园出现以后的“村民大会的遗风”,选择A项。

4.答案:D

解析:题干的“商人是世界的信使和安拉在大地上的忠实奴仆,《古兰经》规定鼓励和保护商业是所有穆斯林必备的义务和道德”可以表明阿拉伯人被鼓励从事商业;阿拉伯帝国的确重视宗教信仰,但未能全面体现材料,未提到商业的关系,排除A项,材料并未提及与各国的贸易和商业经营的具体内容,排除B、C项,选D项。

5.答案:D

解析:朝贡贸易是一种官方贸易行为,根据材料“委派‘牙人’居间估计其价值,此后立即调整收购政策,将贡物的给价大幅削减”可知,明政府依据价值规律调节附进物的收购价格,这体现了当时官方已有市场意识,D项正确。“急剧”一词说法错误,因为当时实行“海禁”政策,排除A项;由材料看不出明政府获利“丰厚”,排除B项;抑商政策并未瓦解,排除C项。

6.答案:B

解析:马里国王曼萨·穆萨带领一支庞大的骆驼商队穿越撒哈拉沙漠前往麦加,这场著名的“黄金朝圣”使得马里帝国名扬海外,扩大了马里在伊斯兰世界的影响,所以说有利于提升国家和王室的威望,故选B项;马里属于西非国家,其朝圣可以提升其国际影响力,但是与争夺东非霸主无关,排除A项;马里属于西非国家,没有条件控制环印度洋贸易,排除C项;马里国王前往麦加朝圣,说明其信奉伊斯兰教,这种朝圣活动有利于加快伊斯兰文化的传播,而不是延缓其传播,排除D项。

7.答案:A

解析:亚洲地区出现许多“撞名”的地点,“襄阳、扬州、江陵等地”“江西郡、延安郡”“东京洛阳”“西京长安”的说法,这些地点的名字都是之前中国的地名,而出现在中国的邻国,正好反映了中国文化在周边国家的传播,中华文化起到了辐射作用,故选A项;题干中的撞名地点体现了中国古代文明对周边邻国的辐射作用,这些古代中国的地名,与王朝更替无关,排除B项;题干中的撞名现象体现了中华文化对周边国家的吸引力和影响力,是其学习中国文化的历史见证,不是周边国家生搬硬套的结果,排除C项;华人移民决定不了所在国的地名命名,所以上述撞名现象是中华文明的影响力大的象征,而不是华人移民辛勤开拓的结果,排除D项。

8.答案:D

解析:据材料可知,中世纪的西欧地方割据严重,各地都征收赋税,不利于经济的发展,体现出割据的落后性,故选D项;封建主的割据,表明王权的弱化,排除A项;封建经济的脆弱性指易受天灾、苛政和土地兼并的影响而破产,与材料无关,排除B项;“全面”说法过于绝对,排除C项。

9.答案:B

解析:据材料“就把造纸技术引进了欧洲”可知,中国的造纸术经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展,故选B项;造纸术是中国的发明,阿拉伯人引进造纸术是引进东方的文化,体现不出融合了东西方文化,排除A项;沟通了东西方贸易与“就把造纸技术引进了欧洲”不符,排除C项;“改进”说法错误,排除D项。

10.答案:A

解析:结合所学可知,奥斯曼土耳其帝国在1453年灭亡了东罗马帝国,建立地跨欧亚非三洲的帝国,A选项符合题意;B、C、D选项均不正确。故选A。

11.答案:B

解析:据材料“手工业者和商人……通过长期的谈判或暴动……自治权”可知,封建主用对待农奴的方式对待城市市民,随着商品经济的发展,市民通过谈判或暴力手段赢得城市一定程度的自治权,即城市自治是市民与封建主斗争的结果,故选B项;借助了王权与教权的斗争与“手工业者和商人……自治权”不符,排除A项;“随着经济实力增强,部分城市的手工业者和商人开始寻求自治”说明城市自治的前提是经济的发展,而非民族国家的建立,排除C项;材料信息不涉及城市自治的影响,得不出“促进了欧洲商品经济的发展”的结论,排除D项。

12.答案:A

13.答案:C

解析:据材料“许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,这里民族文化交融、商业城市逐渐兴起”并结合基础知识可知,东非盛产黄金、象牙、犀角、龟甲等贵重物品,与阿拉伯、印度等东方国家进行贸易往来。许多阿拉伯人、波斯人迁移到这里,同东非地区土著黑人融合,形成斯瓦希里人。随着阿拉伯商人和移民的到来,伊斯兰教和阿拉伯文化也传入东非。在东非沿海国际贸易中兴起许多商业城市并逐渐发展为城邦,故东非中古文明具有开放性,故选C项;材料仅涉及到东非对于其他地区文明的吸收与融合,没有明确非洲中古文明发展的情况,故“非洲中古文明发展程度高”与材料不符,排除A项;非洲的中古文明处于奴隶社会时期,没有出现转型,与史实不符,排除B项;材料仅涉及到东非对于其他地区文明的吸收与融合,是在原有文明基础上吸收发展,故“延续东非古代文明”与材料不符,排除D项。

14.答案:C

解析:据材料“俄罗斯标志性建筑之一—圣瓦西里大教堂,带有典型的拜占庭风格;俄罗斯的造型艺术,尤其是圣像画别具特色,与拜占庭的圣像画有着许多共同的特征;俄罗斯的国徽,也渊源于拜占庭文明”,可知俄罗斯的建筑、艺术和国家元素,深受拜占庭文明影响,故选C项;材料强调的是俄罗斯的国家元素,而受到拜占庭帝国宗教统治强调东正教在世俗中的影响,排除A项;俄罗斯成为地跨欧亚的庞大帝国依据是其版图的扩张,但材料强调的是俄罗斯文化,排除B项;拜占庭历史传统与俄罗斯因民族、地理等不同而相异,排除D项。

15.答案:B

解析:根据题干内容可知,在中世纪的法国推行了币制改革,规定“国王货币”为全国流通货币,货币的统一有利于国内商品的流通,从而有利于工商业的发展,故选B项;民族国家形成的标志体现在政治上是固定的国家疆界,体现在经济上是形成了统一的国内市场,体现在文化上是有共同的民族语言,而在题干内容中仅是述及经济方面,不能据此扩大为“形成了法国民族国家”,排除A项;题干内容仅是述及“排斥”领主的货币发行权,而不是“剥夺”了其货币发行权,排除C项;在题干内容中仅是述及“规定国王货币为全国流通货币”,涉及的是“货币”方面,并不能据此扩大为“国内统一市场”的建立,排除D项。

16.答案:C

解析:据材料“西欧的封建制度明显不同于拜占庭帝国和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国”可知,材料侧重说明中古时期各地区政治文明各具特色,故选C项;材料主旨是中古时期各地区政治文明各具特色,没有涉及文明的隐患,排除A项;材料主旨是中古时期各地区政治文明各具特色,没有体现各大文明间的交流,且中古时期由于交通工具落后,文明间的交流有限,排除B项;据所学,中古时期的西欧是封建制度,而非中央集权,排除D项。

17.答案:A

解析:根据题干内容可知,在古罗马进入动荡不安的时代之后,农民为了生存,不得不乞求附近地主的保护,成为“领主的佃农”,雇佣与被雇佣关系由此产生,这就揭示出封建社会出现的历史必然性,故选A项;根据所学知识可知,西欧的封建社会开始于476年西罗马帝国的灭亡,排除B项;在题干内容中虽然述及了农民的权利和义务,但是并没有述及二者之间的“均衡性”特点,排除C项;题干内容仅是述及拥有土地的农民与没有土地的农民生活方式的不同,但是并没有据此扩大为区分“社会等级”的唯一标准,排除D项。

18.答案:C

解析:“日本曾以‘日本精神、中国知识’为口号”指646年的“大化改新”,日本模仿中国建立了中央集权国家,故①正确;12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府统治时期,与材料不符,故②错误;武士集团指地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的强壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员称为“武士”,故③错误;“东方道德、西方技艺”指日本“明治维新”,实行天皇制,鼓吹武士道精神,忠君思想是东方道德的表现,实行殖产兴业,推行文明开化,建立新军队,建立君主立宪制是西方技艺的表现,故④正确;选择C项符合题意。

19.答案:A

解析:据材料“国王以分封土地为条件,要求受封者宣誓为其效忠,战争时提供兵员并承担其他封建义务”可知,8世纪早期,法兰克王国国王改变以前无条件赏赐贵族土地的办法,实行有条件的土地分封,得到封地的人必须为封主服兵役,结合基础知识可知,这次改革使封建贵族内部形成了严格的封建等级制度,加强了中央集权,故选A项;中世纪时期商品经济发展,但材料仅涉及到政治层面的封君封臣制度,故“商品经济不断发展”与材料不符,排除B项;中世纪时期随着商品经济的发展,西欧城市逐渐兴起,但材料仅涉及到政治层面的封君封臣制度,故“西欧城市逐渐兴起”与材料不符,排除C项;中世纪时期基督教会控制思想,但材料仅涉及到政治层面的封君封臣制度,故“基督教会控制思想”与材料不符,排除D项。

20.答案:B

解析:根据题干内容可知,在12世纪,贵族和国王“对商队和领薪官员的依赖越来越大”,结合所学知识可知,在此时期,城市的工商业逐渐复兴和繁荣,商品经济发展比较迅速,市民为取得城市的自治权,他们或者用金钱来赎买封建主,或者用金钱来支持王权,据此可知,之所以出现题干所述现象,其主要原因在于城市经济的发展,故选B项;根据所学知识可知,西欧的封君封臣制度于15世纪开始解体,这与题干时间不一致,排除A项;地方割据势力膨胀会导致王权的衰落,而在题干内容中着重点在于叙述“欧洲封建贵族的生活发生了明显变化”,这与“地方割据势力膨胀”没有关系,排除C项;商业革命出现在新航路开辟之后,这与题干时间不一致,排除D项。

21.答案:(1)特点:庄园里实行的是封建制度;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权(拥有行政、司法、税收等权力);庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者(王权衰微、王权只是名义上的)。

(2)原因:西欧城市商业的繁荣;以工商业者为主体的市民阶层力量的壮大(城市市民阶级登上了历史的舞台);为了摆脱束缚商业贸易发展的枷锁。

途径:谈判争取政治和经济特权(或者赎买);武装斗争。

解析:(1)特点:根据“封建制度……的制度”可知庄园里实行的是封建制度;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权;根据“王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已”可知庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者。(2)原因:根据“为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建枷锁”得出西欧城市商业的繁荣;以工商业者为主体的市民阶层力量的壮大;为了摆脱束缚商业贸易发展的枷锁。途径:根据“迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。……西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自主权”得出通过谈判争取政治和经济特权;武装斗争。

22.答案:(1)状况:拜占庭帝国从繁荣到灭亡。

原因:拜古庭帝国继承了罗马帝国时期的辉煌成就;拜占庭帝国处于东西方交通要道上,商贸发达; 《查士丁尼法典》有利于维系帝国的统治等造就了拜占庭帝国的辉煌。但统治者穷兵黩武,造成了帝国危机,又不屑于学习和吸收其他文明的优点和长处,这种保守和封闭的心态导致最终被历史所淘汰。

(2)措施:日本任用从中国归来的留学生,进行大化改新

影响:建立起中央集权国家,推动日本从奴隶制社会向封建制过渡,促进了日本的发展。

一、选择题(每小题3分,共60分)

1.如图描绘的是中古西欧的“三种人”,其中僧侣是祈祷的人,骑士是作战的人,农民是劳作的人。下列选项中对“三种人”描述正确的是( )

A.骑士通过封君封臣制直接为国王服务

B.农民在庄园中需要为领主服一定劳役

C.农民在法律上非自由人,被固着在土地上

D.僧侣需要向基督教会缴纳什一税

2.下图为日本“大化改新”前后的统治结构示意图,由此可知,“大化改新”后( )

A.政府机构更加精简 B.中央集权制度建立 C.豪族地主转化为官僚 D.武士集团力量壮大

3.日耳曼马尔克村社标志性的政治制度是自由民大会,一切重大事情,包括罪犯的审判都由自由民大会集体决定。庄园出现以后,庄园法庭和村民会议往往合二为一。初期的庄园法庭,裁决者是法庭全体出席人,这显然是村民大会的遗风。材料表明( )

A.庄园具有一定的自治传统 B.庄园法庭随着城市发展而建立

C.庄园法庭注重维护社会秩序 D.庄园法庭主要维护庄园主利益

4.早在伊斯兰教创立时期,穆罕默德就认为,“商人是世界的信使和安拉在大地上的忠实奴仆”,并断定忠实的穆斯林商人在复生日将“居于安拉宝座的阴影之下”。《古兰经》也明确规定鼓励和保护商业是所有穆斯林必备的义务和道德。这表明( )

A.阿拉伯帝国重视宗教信仰 B.阿拉伯商人与各国贸易频繁

C.阿拉伯商人的经营种类多 D.阿拉伯人被鼓励从事商业

5.1453年,日本向明政府进贡时,使者携带的附进物数量相比于1433年大幅度增加,明政府委派“牙人”(中间商)居间估计其价值,此后立即调整收购政策,将贡物的给价大幅削减。这表明当时( )

A.对外贸易急剧扩大 B.朝贡使明政府获利丰厚

C.抑商政策逐渐瓦解 D.朝贡贸易已有市场意识

6.1324年,马里国王曼萨·穆萨带领一支庞大的骆驼商队穿越撒哈拉沙漠前往麦加,举行了历史上著名的“黄金朝圣”。此举有利于( )

A.争夺东非霸主地位 B.提升国家和王室威望

C.控制环印度洋贸易 D.延缓伊斯兰文化传播

7.中古时期,亚洲地区出现许多“撞名”的地点,如韩国有襄阳、扬州、江陵等地,朝鲜有江西郡、延安郡,日本有“东京洛阳”“西京长安”的说法。这反映了( )

A.中华文化的辐射作用 B.王朝更替的传统惯例

C.周边国家的生搬硬套 D.华人移民的辛勤开拓

8.中世纪后期,西欧一些封建主在易北河、莱茵河、塞纳河一带设立了许多征税站。在当时,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。这可用于印证当时西欧( )

A.王权的进一步强化 B.封建经济的脆弱性

C.工商业的全面衰退 D.封建割据的落后性

9.公元794年,阿拉伯人在巴格达建立了第一座造纸作坊,当他们占领了西西里岛和西班牙以后,就把造纸技术引进了欧洲。由此可知,当时阿拉伯人( )

A.融合了东西方文化 B.促进了文化交流 C.沟通了东西方贸易 D.改进了造纸技术

10.“征服者……征服了君士坦丁堡,一个新的纪元,帝国的纪元,正式开始了。这个新的巨人,跨博斯普鲁斯海峡而屹立,一只脚踏在亚洲,另一只脚踏在欧洲。”材料中“这个新的巨人”( )

A.灭亡拜占庭帝国 B.积极融合东西方文化

C.使印度教逐步得到推广 D.学习借鉴中国的制度文化

11.中世纪,欧洲的城镇受该地区贵族、主教严格管制。随着经济实力增强,部分城市的手工业者和商人开始寻求自治,通过长期的谈判或暴动等手段最终获得了一定程度的自治权。据此可知,城市自治( )

A.借助了王权与教权的斗争 B.是市民与封建主斗争的结果

C.以民族国家的建立为前提 D.促进了欧洲商品经济的发展

12.9世纪的西欧社会建立了一套特定的仪式,其誓词强调“我效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇,我的一举一动必将以他(主人)的意志为准则,绝无违背。”这反映的是( )

A.封君封臣制度 B.庄园经济发展 C.基督教会束缚 D.王权得到加强

13.公元7~10世纪,许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,这里民族文化交融、商业城市逐渐兴起。这表明( )

A.非洲中古文明发展程度高 B.外来移民促进东非社会转型

C.东非中古文明具有开放性 D.文化交流延续东非古代文明

14.俄罗斯标志性建筑之一—圣瓦西里大教堂,带有典型的拜占庭风格;俄罗斯的造型艺术,尤其是圣像画别具特色,与拜占庭的圣像画有着许多共同的特征;俄罗斯的国徽,也渊源于拜占庭文明。这些现象说明,俄罗斯( )

A.受到拜占庭帝国宗教统治 B.成为地跨欧亚的庞大帝国

C.深受拜占庭文明广泛影响 D.与拜占庭相同的历史传统

15.1263年,法国推行币制改革,规定国王货币为全国流通货币,排斥领主发行的劣质币。这一措施( )

A.标志着法国民族国家形成 B.有利于工商业的发展

C.剥夺了领主的货币发行权 D.建立了国内统一市场

16.中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭帝国和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国,朝鲜和日本都建立了中国式的中央集权制度。据此可知,中古时期各地区文明( )

A.存在国家分裂的隐患 B.呈现出交流频繁的景象

C.保持着鲜明区域特色 D.都建立了中央集权统治

17.“在古罗马时代,社会陷入动乱,农民为了生存,不得不去乞求附近富有的地主保护,即使把自己的农田交给地主。不过命运待他不薄,他仍可以生活在这片土地上,不过是成了领主的佃农。那些没有土地的穷人就只能靠卖身来生活。”材料可用来说明( )

A.西欧封建社会产生的历史必然性 B.欧洲封建社会开始于古罗马时代

C.封建关系下权利和义务的均衡性 D.土地是区分社会等级的唯一标准

18.日本曾以“日本精神、中国知识”为口号,挑选中国文化中适合自己的某些内容。后来,日本又以“东方道德、西方技艺”为口号,向西方借用了它所盼望的东西。下列与此材料观点相符的是日本( )

①推行“大化改新” ②建立幕府统治 ③形成武士集团 ④进行“明治维新”

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

19.法兰克王国成立初期,国王赏赐贵族和功臣的土地不附带任何条件。到8世纪早期,国王以分封土地为条件,要求受封者宣誓为其效忠,战争时提供兵员并承担其他封建义务。这反映了( )

A.中央权力逐步加强 B.商品经济不断发展 C.西欧城市逐渐兴起 D.基督教会控制思想

20.12世纪,欧洲封建贵族的生活发生了明显变化,金钱已经开始腐蚀领主与封臣的关系,贵族与国王对封臣的依赖越来越少,对商队和领薪官员的依赖越来越大。这主要因为( )

A.封君封臣制度的解体 B.欧洲城市经济的发展

C.地方割据势力的膨胀 D.商业革命的发生扩展

二、非选择题(共40分)

21.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 封建制度即由个别私人在或大或小的领土范围内,在或高或低的程度上,代表或占有、夺取或行使公共权力的制度。……由地主贵族……男爵或主教或主持(即庄园领主或封建主)在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、执行司法、征收赋税的制度。在这样一个政体里,政府的实质是分裂的。王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已。……封建制度是一种政府的形式,一种社会的结构,一种以土地占有制为基础的经济制度。

——摘编自[美]汤普逊《中世纪经济社会史(上册)》

材料二 随着西欧封建社会生产力的发展,商品交易活动频繁,西欧中世纪的城市逐渐增多……与此同时,以工商业为主体的城市市民阶级登上了历史的舞台。……为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建枷锁,因此,这就迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。……西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自主权。……这些权利主要包括:市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。——摘编自冯正好《中世纪西欧的城市特许状》

(1)根据材料一,分析中古西欧封建庄园的特点。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出西欧城市争取自治权的主要原因和途径。(14分)

22.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 西罗马帝国于公元476年灭亡后,拜占庭帝国依然保持着它的繁荣。商业和手工业相当繁荣,古代希腊、罗马的文化在这里保存下来,君士坦丁堡著名的圣索菲亚大教堂就是拜占庭建筑和艺术成就的结晶。公元6世纪,皇帝查士丁尼西征浪费了大量的人力、物力,加剧了帝国的危机。拜占庭帝国仍陶醉于已有的辉煌成就,不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。1453年,奥斯曼土耳其国王亲率大军和几百艘战舰,兵临君士坦丁堡城下,经过鏖战,君士坦丁堡陷落。

材料二 在6世纪下半叶,日本国内出现统治危机。日本统治阶级中具有革新思想的人物主张参照隋唐封建制,局部调整生产关系进而实行全面的社会改革。公元646年(大化二年),孝德天皇任用一些从中国归来的留学生,针对日本的政治、经济问题,进行了一系列的改革。日本建立了中央集权的封建国家,实现了从奴隶社会向封建社会的过渡。

——张玉祥等《论日本奴隶制向封建制的过渡》

(1)概括材料一中所反映的历史状况,分析出现这些状况的原因。(8分)

(2)根据材料二,指出日本是如何应对统治危机的?对日本造成了怎样的影响。(10分)

第二单元综合检测卷

1.答案:B

解析:中世纪农民在庄园里需要为领主服一定时间的劳役,故选B项;中世纪时,骑士在领主军队中服役并获得封地,他们并不是直接为国王服务的,排除A项;农奴在法律上不是自由人,被固着在土地上,而农民在法律上是自由人,排除C项;信徒需要向基督教会缴纳什一税,而不是僧侣,排除D项。

2.答案:B

解析:由日本“大化改新”前后的统治结构示意图可知,改革前中央豪族、地方豪族、天皇之间并没体现出严密的上下级关系,而改革后天皇可以对官僚和民众下命令,地方民众和官僚则通过交税和服兵役来服从天皇的命令,等于天皇通过各级官僚来实现对民众的管辖和控制,所以意味着加强了中央集权,故选B项;由示意图来看,改革前后天皇对中央和地方的控制加强了,但并不能看出政府机构精简了,因为官僚里面既有中央的也有地方的,排除A项;示意图显示改革后天皇通过官僚来管理地方,但并不能说明地方豪族就转化为了官僚,排除C项;示意图中并没有体现出武士集团的信息,所以不能反映武士集团力量壮大,排除D项。

3.答案:A

解析:根据材料可知,在庄园出现之前就有自由民大会,而且自由民大会集体决定“一切重大事情”说明实行自治,庄园出现以后的“村民大会的遗风”,选择A项。

4.答案:D

解析:题干的“商人是世界的信使和安拉在大地上的忠实奴仆,《古兰经》规定鼓励和保护商业是所有穆斯林必备的义务和道德”可以表明阿拉伯人被鼓励从事商业;阿拉伯帝国的确重视宗教信仰,但未能全面体现材料,未提到商业的关系,排除A项,材料并未提及与各国的贸易和商业经营的具体内容,排除B、C项,选D项。

5.答案:D

解析:朝贡贸易是一种官方贸易行为,根据材料“委派‘牙人’居间估计其价值,此后立即调整收购政策,将贡物的给价大幅削减”可知,明政府依据价值规律调节附进物的收购价格,这体现了当时官方已有市场意识,D项正确。“急剧”一词说法错误,因为当时实行“海禁”政策,排除A项;由材料看不出明政府获利“丰厚”,排除B项;抑商政策并未瓦解,排除C项。

6.答案:B

解析:马里国王曼萨·穆萨带领一支庞大的骆驼商队穿越撒哈拉沙漠前往麦加,这场著名的“黄金朝圣”使得马里帝国名扬海外,扩大了马里在伊斯兰世界的影响,所以说有利于提升国家和王室的威望,故选B项;马里属于西非国家,其朝圣可以提升其国际影响力,但是与争夺东非霸主无关,排除A项;马里属于西非国家,没有条件控制环印度洋贸易,排除C项;马里国王前往麦加朝圣,说明其信奉伊斯兰教,这种朝圣活动有利于加快伊斯兰文化的传播,而不是延缓其传播,排除D项。

7.答案:A

解析:亚洲地区出现许多“撞名”的地点,“襄阳、扬州、江陵等地”“江西郡、延安郡”“东京洛阳”“西京长安”的说法,这些地点的名字都是之前中国的地名,而出现在中国的邻国,正好反映了中国文化在周边国家的传播,中华文化起到了辐射作用,故选A项;题干中的撞名地点体现了中国古代文明对周边邻国的辐射作用,这些古代中国的地名,与王朝更替无关,排除B项;题干中的撞名现象体现了中华文化对周边国家的吸引力和影响力,是其学习中国文化的历史见证,不是周边国家生搬硬套的结果,排除C项;华人移民决定不了所在国的地名命名,所以上述撞名现象是中华文明的影响力大的象征,而不是华人移民辛勤开拓的结果,排除D项。

8.答案:D

解析:据材料可知,中世纪的西欧地方割据严重,各地都征收赋税,不利于经济的发展,体现出割据的落后性,故选D项;封建主的割据,表明王权的弱化,排除A项;封建经济的脆弱性指易受天灾、苛政和土地兼并的影响而破产,与材料无关,排除B项;“全面”说法过于绝对,排除C项。

9.答案:B

解析:据材料“就把造纸技术引进了欧洲”可知,中国的造纸术经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展,故选B项;造纸术是中国的发明,阿拉伯人引进造纸术是引进东方的文化,体现不出融合了东西方文化,排除A项;沟通了东西方贸易与“就把造纸技术引进了欧洲”不符,排除C项;“改进”说法错误,排除D项。

10.答案:A

解析:结合所学可知,奥斯曼土耳其帝国在1453年灭亡了东罗马帝国,建立地跨欧亚非三洲的帝国,A选项符合题意;B、C、D选项均不正确。故选A。

11.答案:B

解析:据材料“手工业者和商人……通过长期的谈判或暴动……自治权”可知,封建主用对待农奴的方式对待城市市民,随着商品经济的发展,市民通过谈判或暴力手段赢得城市一定程度的自治权,即城市自治是市民与封建主斗争的结果,故选B项;借助了王权与教权的斗争与“手工业者和商人……自治权”不符,排除A项;“随着经济实力增强,部分城市的手工业者和商人开始寻求自治”说明城市自治的前提是经济的发展,而非民族国家的建立,排除C项;材料信息不涉及城市自治的影响,得不出“促进了欧洲商品经济的发展”的结论,排除D项。

12.答案:A

13.答案:C

解析:据材料“许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,这里民族文化交融、商业城市逐渐兴起”并结合基础知识可知,东非盛产黄金、象牙、犀角、龟甲等贵重物品,与阿拉伯、印度等东方国家进行贸易往来。许多阿拉伯人、波斯人迁移到这里,同东非地区土著黑人融合,形成斯瓦希里人。随着阿拉伯商人和移民的到来,伊斯兰教和阿拉伯文化也传入东非。在东非沿海国际贸易中兴起许多商业城市并逐渐发展为城邦,故东非中古文明具有开放性,故选C项;材料仅涉及到东非对于其他地区文明的吸收与融合,没有明确非洲中古文明发展的情况,故“非洲中古文明发展程度高”与材料不符,排除A项;非洲的中古文明处于奴隶社会时期,没有出现转型,与史实不符,排除B项;材料仅涉及到东非对于其他地区文明的吸收与融合,是在原有文明基础上吸收发展,故“延续东非古代文明”与材料不符,排除D项。

14.答案:C

解析:据材料“俄罗斯标志性建筑之一—圣瓦西里大教堂,带有典型的拜占庭风格;俄罗斯的造型艺术,尤其是圣像画别具特色,与拜占庭的圣像画有着许多共同的特征;俄罗斯的国徽,也渊源于拜占庭文明”,可知俄罗斯的建筑、艺术和国家元素,深受拜占庭文明影响,故选C项;材料强调的是俄罗斯的国家元素,而受到拜占庭帝国宗教统治强调东正教在世俗中的影响,排除A项;俄罗斯成为地跨欧亚的庞大帝国依据是其版图的扩张,但材料强调的是俄罗斯文化,排除B项;拜占庭历史传统与俄罗斯因民族、地理等不同而相异,排除D项。

15.答案:B

解析:根据题干内容可知,在中世纪的法国推行了币制改革,规定“国王货币”为全国流通货币,货币的统一有利于国内商品的流通,从而有利于工商业的发展,故选B项;民族国家形成的标志体现在政治上是固定的国家疆界,体现在经济上是形成了统一的国内市场,体现在文化上是有共同的民族语言,而在题干内容中仅是述及经济方面,不能据此扩大为“形成了法国民族国家”,排除A项;题干内容仅是述及“排斥”领主的货币发行权,而不是“剥夺”了其货币发行权,排除C项;在题干内容中仅是述及“规定国王货币为全国流通货币”,涉及的是“货币”方面,并不能据此扩大为“国内统一市场”的建立,排除D项。

16.答案:C

解析:据材料“西欧的封建制度明显不同于拜占庭帝国和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国”可知,材料侧重说明中古时期各地区政治文明各具特色,故选C项;材料主旨是中古时期各地区政治文明各具特色,没有涉及文明的隐患,排除A项;材料主旨是中古时期各地区政治文明各具特色,没有体现各大文明间的交流,且中古时期由于交通工具落后,文明间的交流有限,排除B项;据所学,中古时期的西欧是封建制度,而非中央集权,排除D项。

17.答案:A

解析:根据题干内容可知,在古罗马进入动荡不安的时代之后,农民为了生存,不得不乞求附近地主的保护,成为“领主的佃农”,雇佣与被雇佣关系由此产生,这就揭示出封建社会出现的历史必然性,故选A项;根据所学知识可知,西欧的封建社会开始于476年西罗马帝国的灭亡,排除B项;在题干内容中虽然述及了农民的权利和义务,但是并没有述及二者之间的“均衡性”特点,排除C项;题干内容仅是述及拥有土地的农民与没有土地的农民生活方式的不同,但是并没有据此扩大为区分“社会等级”的唯一标准,排除D项。

18.答案:C

解析:“日本曾以‘日本精神、中国知识’为口号”指646年的“大化改新”,日本模仿中国建立了中央集权国家,故①正确;12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府统治时期,与材料不符,故②错误;武士集团指地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的强壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员称为“武士”,故③错误;“东方道德、西方技艺”指日本“明治维新”,实行天皇制,鼓吹武士道精神,忠君思想是东方道德的表现,实行殖产兴业,推行文明开化,建立新军队,建立君主立宪制是西方技艺的表现,故④正确;选择C项符合题意。

19.答案:A

解析:据材料“国王以分封土地为条件,要求受封者宣誓为其效忠,战争时提供兵员并承担其他封建义务”可知,8世纪早期,法兰克王国国王改变以前无条件赏赐贵族土地的办法,实行有条件的土地分封,得到封地的人必须为封主服兵役,结合基础知识可知,这次改革使封建贵族内部形成了严格的封建等级制度,加强了中央集权,故选A项;中世纪时期商品经济发展,但材料仅涉及到政治层面的封君封臣制度,故“商品经济不断发展”与材料不符,排除B项;中世纪时期随着商品经济的发展,西欧城市逐渐兴起,但材料仅涉及到政治层面的封君封臣制度,故“西欧城市逐渐兴起”与材料不符,排除C项;中世纪时期基督教会控制思想,但材料仅涉及到政治层面的封君封臣制度,故“基督教会控制思想”与材料不符,排除D项。

20.答案:B

解析:根据题干内容可知,在12世纪,贵族和国王“对商队和领薪官员的依赖越来越大”,结合所学知识可知,在此时期,城市的工商业逐渐复兴和繁荣,商品经济发展比较迅速,市民为取得城市的自治权,他们或者用金钱来赎买封建主,或者用金钱来支持王权,据此可知,之所以出现题干所述现象,其主要原因在于城市经济的发展,故选B项;根据所学知识可知,西欧的封君封臣制度于15世纪开始解体,这与题干时间不一致,排除A项;地方割据势力膨胀会导致王权的衰落,而在题干内容中着重点在于叙述“欧洲封建贵族的生活发生了明显变化”,这与“地方割据势力膨胀”没有关系,排除C项;商业革命出现在新航路开辟之后,这与题干时间不一致,排除D项。

21.答案:(1)特点:庄园里实行的是封建制度;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权(拥有行政、司法、税收等权力);庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者(王权衰微、王权只是名义上的)。

(2)原因:西欧城市商业的繁荣;以工商业者为主体的市民阶层力量的壮大(城市市民阶级登上了历史的舞台);为了摆脱束缚商业贸易发展的枷锁。

途径:谈判争取政治和经济特权(或者赎买);武装斗争。

解析:(1)特点:根据“封建制度……的制度”可知庄园里实行的是封建制度;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权;根据“王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已”可知庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者。(2)原因:根据“为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建枷锁”得出西欧城市商业的繁荣;以工商业者为主体的市民阶层力量的壮大;为了摆脱束缚商业贸易发展的枷锁。途径:根据“迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。……西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自主权”得出通过谈判争取政治和经济特权;武装斗争。

22.答案:(1)状况:拜占庭帝国从繁荣到灭亡。

原因:拜古庭帝国继承了罗马帝国时期的辉煌成就;拜占庭帝国处于东西方交通要道上,商贸发达; 《查士丁尼法典》有利于维系帝国的统治等造就了拜占庭帝国的辉煌。但统治者穷兵黩武,造成了帝国危机,又不屑于学习和吸收其他文明的优点和长处,这种保守和封闭的心态导致最终被历史所淘汰。

(2)措施:日本任用从中国归来的留学生,进行大化改新

影响:建立起中央集权国家,推动日本从奴隶制社会向封建制过渡,促进了日本的发展。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体