山东省济南市历城名校2022-2023学年高二下学期6月阶段测试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市历城名校2022-2023学年高二下学期6月阶段测试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 48.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 00:43:24 | ||

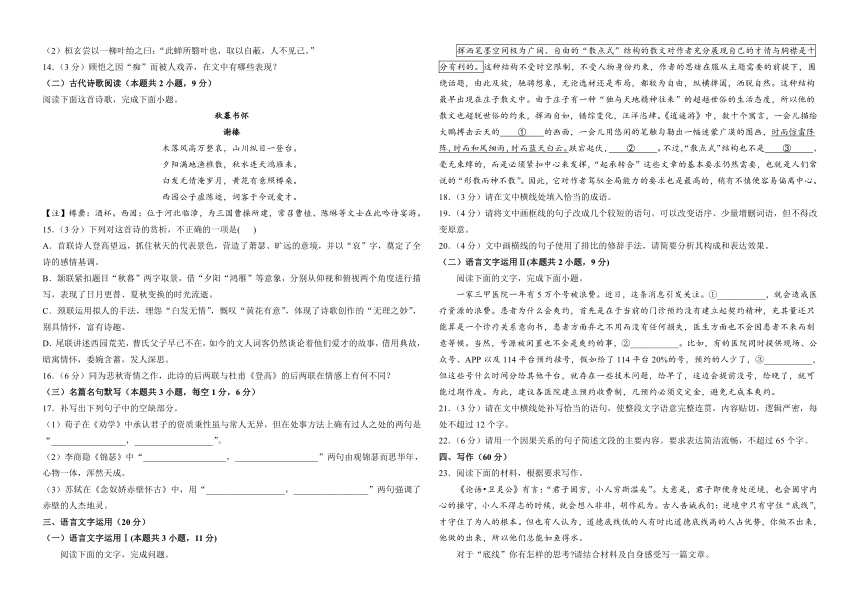

图片预览

文档简介

济南市历城名校2022-2023学年高二下学期6月阶段测

语文试题

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

宋代文学一个较典型的特征,是哲学的艺术化与艺术的哲学化。在宋学兴盛的背景下,士大夫文人对“性命”“心源”“情性”“道德”等人之生命的发生原理与终极意义的领会,以及对自身道德涵养的极高要求,决定了其人格精神更易于流向纯粹的诗性和审美,并成为推动宋词雅化的原动力,体现着形而上的人格精神对宋代审美与艺术活动的影响。

宋词雅化在北宋已有较高的完成度,特别是“东坡范式”的创生,对词史发展起到至关重要的影响作用。而从当时的历史环境看,无论是苏轼,还是他之前的文坛领袖欧阳修,以及后来者黄庭坚,他们对词表达功能的拓展都与政治影响下个人际遇的改变密切相关。这实际上是北宋士人在党争和贬谪语境下的一种自我保护方式。穷达之际如何自处,进退之间如何在精神上达成真正的平静和自由,是他们始终关注的修养课题。

“清风明月”是欧阳修中后期的典型词境:“无风水面琉璃滑”,“行云却在行舟下,空水澄鲜”,“天容水色西湖好,云物俱鲜”,“风清月白偏宜夜,一片琼田”,“西南月上浮云散,轩槛凉生”,目之所见,也是心之所向,是作者主观审美偏好的反映,这种澄明之境恰是欧阳修清明自适的内心世界的镜像。

苏轼和欧阳修在对词的认识和审美个性等方面都存在差异,但在对词的雅化上,又不约而同地沿着扩大词表现功能的道路前进,创作了大量雅词,共同塑造着宋代士人的人格意象。

苏轼有着和“清风明月,幸属于闲人”相近的体悟,可概之为对“适”的精神境界的追求。“酒阑不必看茱萸,俯仰人间今古”,“尘心消尽道心平,江南与塞北,何处不堪行”,“相逢一醉是前缘,风雨散,飘然何处”,“且陶陶,乐尽天真”,“与谁同坐,明月清风我”,“小舟从此去,江海寄余生”……这些词句中流露出顺化自然、随缘放旷的生命情调,同样带有一种人生沧桑感。这种“适”和欧阳修的“闲”一样,都是经历过人生沧桑的士大夫试图以静观外物、身与物游的方式来明辨思理,达成主体精神绝对自由的境界。

欧阳修的“清风明月,幸属于闲人”,是他在贬谪后的沉淀;苏轼的“也无风雨也无晴”,是他在乌台诗案后痛定思痛的体悟;而黄庭坚在经历《神宗实录》案风波后,则锤炼出“断虹雾雨”的词境:“断虹家雨,净秋空,山染修眉新绿。”“断虹霁雨”词境不免令人联想到黄庭坚关于人格气象的诗性喻说——“光风霁月”。《濂溪诗序》云:“(周敦颐)人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。”这句话经南宋理学家李侗点出,“为善形容有道者气象”,遂成形容人格气象的经典表述。“光风”是雨雪初晴之时吹拂云开雾散的风;“霁月”是雨雪止息、天空放晴后明净的月色。“光风霁月”形容的是雨雪放晴后天地清朗、万物澄净的状态,以此形容人格气象,既显示了悟透人生的通脱感和释然感,又蕴含了厚重的人生沧桑感。从这个意义上说,“断虹霁雨”的词境可作为“光风霁月”的人格气象在文学创作上的参证,在一定程度上说明了宋代士大夫文人在文学与道德层面通而为一的同构。

宋词雅化实质上是宋代士人遵从正统文化秩序、恪守道德伦理、完善人格修养而做出的审美价值判断。宋代士人将经过人生波折的洗礼而达成的人格精神,以艺术化、审美化的方式展现于创作实践,诗意展现了宋代士人努力探索精神出路的复杂情感变迁。

(摘编自陈莹《从“清风明月”到“断虹霁雨”——北宋雅词中士大夫人格精神的诗性表达》,有删改)

材料二:

苏轼变革词风的主要手段是“以诗为词”。所谓“以诗为词”,包含着两方面的内容:一是将诗的有关表现手法移植到词中,即创作技法方面的要求;二是倡导小词出诸“诗人之雄”,即针对创作主体方面的要求。所谓“诗人之雄”,就是士大夫固有的志向,包括体现传统儒学所倡导的道德责任感与历史使命感。苏轼呼唤“诗人之雄”,就是要求词人像诗人一样,以词言志。以诗为词的实质,是要突破音乐对词体的制约和束缚,把依赖于音乐传播的歌词变为一种独立的抒情诗体,或者说把“歌者之词”变为“诗人之词”。

由此看来,关于苏轼对词的雅化,应从以下几个方面去认识:首先,是创作技法上的雅化。苏轼将诗的创作技法引入词中,扩大了词的表现范围,增加了词的抒情性,使词具有了诗般典雅庄重的语言。其次,是词体的雅化。这包含紧密联系的两个方面:一是创作心理的雅化。他倡导小词出诸“诗人之雄”,改变晚唐五代以来传统的出于戏谑、娱乐的心理而作词的状况,而以士大夫固有的志向、浓重的道德责任感与真挚的历史使命感取代之。二是创作内容的雅化。苏轼将诗中经常表现的政治、历史、道德、哲理的内容带入词中,纠正了传统艳词片面追求词的形式美的偏颇,使词文学第一次达到了真(历史、哲理)善(政治教化、伦理道德)美(娱乐)的比较完美的统一,达到了个体价值(审美、抒情价值)与社会价值(真、善)的比较完美的统一,这实际上是对儒家诗教很大程度上的回归。

苏轼以具体的创作实践,履行了自己的词学主张,实际上已经倡导了南宋词坛的雅化精神,为南宋词坛从文化层面的深度崇雅贬俗奠定了坚实的基础,对词的雅化作出了历史性的贡献。

(摘编自高云斌《从唐宋词雅化进程看雅词的内涵》,有删改)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.宋代士人的人格精神趋向诗性和审美,这与宋代士人对其道德涵养的更高要求密切相关。

B.“东坡范式”是苏轼人格精神的一种诗性表达,推动了宋词雅化的发展进程,影响深远。

C.苏轼与欧阳修在文学创作上渗透了对人生的理解与参悟,在艺术创造中寄寓了人格精神。

D.李侗对黄庭坚的文学成就及道德修为给予高度评价,以“光风霁月”来形容其人格气象。

2.(3分)根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.党争不断,士人贬谪流离,个体该如何在变化中安身立命?这对宋词的表达功能提出了新的思考。

B.苏轼和欧阳修都创造了大量雅词,这是因为两人在对词的认识以及审美个性上都有诸多相似之处。

C.早期的词作音乐特质明显,但内容局限,这不利于词的创作传播,有鉴于此,苏轼认为要变革词风。

D.苏轼在创造上追求形式与内容的统一,使词文学的发展达到一个新高度,由此,诗与词双峰并立。

3.(3分)结合材料内容,下列选项中的诗词名句不符合“诗人之雄”特质的一项是( )

A.浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

B.故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。

C.念往昔,繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。

D.凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

4.(4分)请简要分析材料一画线句子的论证方法。

5.(4分)苏轼的名篇《念奴娇 赤壁怀古》被誉为“千古绝唱”,请结合材料二中关于宋词雅化的相关论述,谈谈你对“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”的理解与分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

装台(节选)

陈彦

今晚的灯光装得好像大师是满意的,大师是穿了一身运动装进来的,据说刚从健身房出来。大师的头发已经脱落得仅剩后脑勺一圈了,先前是毛绒绒地披着,有些像贝多芬。寇主任也跟来了,手里提着一塑料袋炒黄豆。顺子知道,这是丁大师的工作习惯,一边对光一边下意识地去摸炒黄豆,一粒一粒地细嚼慢咽着,有人说是学的,不管学谁的,反正大师要是半夜手伸进塑料袋,没了黄豆,就是再紧火的事,都立马说困了,任谁也劝不回头地休息去了。因此,剧务们总是为他准备了最充足的黄豆,哪怕加完班还剩一多半呢。丁大师一坐下,助理就给他铺开了剧本和灯光布位图。瞿团给他说了几句什么,然后寇主任就发话说:“舞台上其他都不要动了,开始对光了。那个谁还在动片子景,先放下,放下对光开始。”

顺子见丁大师情绪还不错,就慢慢凑到跟前,汇报了几句:“丁老师,我们都是按您的灯位图装的,您看还有啥不合适的地方,我们都伺候在这里,随时给您调整。”

丁大师只顾翻剧本,没有理睬顺子。顺子就那样一直戳着。过了一会儿,大师问了一句:“那个叫什么来着,就瘦瘦的那个那个……”

“您说的是猴子,在台上伺候着呢。猴子,猴子,丁老师叫你。”

顺子话没落完,猴子就从后台走到前台了。灯光射得有些看不见台下,猴子用手遮着往下看了看。

顺子:“还不快下来,丁老师叫你呢。”

猴子正要往台下蹦,丁大师发话了:“不下来了,咱们开始对光。你先把一顶那十五个灯头,统统都向下压十五公分。然后调二顶、三顶。把四十三号吊杆上的那八只背逆光,往四十五杆上调,上场口二道幕条侧面,再加六只回光。下场口三道幕条前侧,加两只柔光,不,四只。”说完,大师打开炮筒茶杯,倒出一杯茶来,啜了一口,然后慢吞吞地嚼起了黄豆。顺子气得说不出话来,明明都是按他的灯光布位图装的灯,说变就变了一河滩,这一夜又不得安生了。无论心里怎么想,顺子嘴上还是一连声地说:“立马变,丁老师您放心,我们立马变。”他又专门走到瞿团跟前,表了表决心:“您放心,瞿团,立马按丁老师吩咐的变。”不过他把话也说得话里带话的:“我们都是按丁老师要求装的。变就变吧,就是多出些力么,咱就是下苦的么,有力也出不舍。您放心瞿团,给您干活儿哩么,我顺子啥时还讲过条件,只要您瞿团心里有着咱下苦的就行。”瞿团长说:“快去吧。”顺子没有忘了,还专门绕到剧务寇铁面前,又表了几句忠心。

顺子上到侧台时,大吊正在悄声骂人:“锤子灯光师,那嘴是嘴么还是沟子,胡乱一张,就让我们返半夜工。”

顺子急忙阻止他:“你悄着。咱就是下苦的,多出点力,挣不死你。快挪灯去。”说着,自己先提着两个回光灯,上了天桥。

大吊故意把一个灯箱子一脚踢得滑出老远,没想到,灯箱子最终撞倒了一个流动灯,灯架倒地,嘭地一声,一个灯泡立马爆裂,台下立即传来了寇主任的喊声:“咋了 后台咋了 ”

大吊急忙回应:“没事。”

大吊知道,自己背运了,这个灯泡是进口的,价值三百二十元,自己这趟台,基本是白装了。见没人时,他又狠狠踢了一脚进口音箱,差点没把前脚掌踢得翻转来,痛得当下就窝了下去。

一直在侧台帮三皮干活的蔡素芬,半个晚上,也只跟顺子对了几眼,多数时候,都见顺子是两脚不着地的爬高上低着。底下人开始喊对灯光时,舞台上就五颜六色地变换起来,让蔡素芬有了许多神秘感,她不停地朝舞台上张望着,三皮就让她下去看稀罕。蔡素芬下到观众池子,悄悄找了一个偏僻角落,把身子缩到几乎让人看不见的地方,静静看着舞台上变来变去的“戏法”。后来,就睡着了。再后来,有人给她身上盖东西,她才醒来,一看是顺子在给她盖大衣。舞台上还是在变着灯光戏法,不过装台的人几乎都下到池子,找地方窝下丢盹了。素芬问几点了,顺子说早上五点,天快亮了。素芬问:“都装好了 ”顺子说:“灯都到位了,光也对得差不多了。我得眯一会儿,早上八点导演进来,才麻缠呢。”“那你把大衣盖下,我不冷。”“我不盖,人家随时都会叫的,一盖一揭的,反倒容易感冒。”顺子说着,就挪到离灯光师近的地方窝下了。

那个脑后留着一条小辫子的灯光大师,在蔡素芬眼里,有些像乡下那些不务正业的懒汉二流子,可人家在这里却是说一不二的人物。都快六点了,他突然发话说:“把一顶上的十五只灯头,再向上调整十五公分,把四十五杆上的八只背逆灯,仍然调到四十三杆上。快,别磨磨蹭蹭的,时间来不及了。”

蔡素芬看见懵懵懂懂爬起来的顺子,走路有些两面倒,但还是坚持上台去了。

(节选自《装台》,作家出版社,有改动)

6.(3分)下列对小说相关内容和艺术特色的赏析,不正确的一项是( )

A.小说以首句“今晚的灯光装得好像大师是满意的”作为全文的结构总纲,既交代了故事展开的背景,也为情节发展埋下了伏笔。

B.小说开头浓墨重彩地描写了灯光设计人丁大师的出场,与其翻来覆去地调整灯光布置的行为形成映衬,加深了小说的讽刺意味。

C.大吊的“悄声骂”“故意”踢、“狠狠踢”与他的“急忙回应”构成鲜明对照,揭示了其窝囊狡黠的一面,使人物的个性更鲜明。

D.小说以质朴、细腻的笔锋刻画以顺子为代表的装台人,展现他们艰辛、不易而又富有韧性的生命,字里行间透着作家的悲悯情怀。

7.(3分)下面对小说倒数第三段的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.相对于顺子、大吊等当事人,素芬是装台的旁观者,她对灯光的视角含有审美的成分。

B.借素芬之眼来写顺子,不仅让人物的形象更为真实与丰满,也加深了结尾的讽刺意味。

C.借顺子与素芬的对话,写出了人物间的温暖与温情,也暗示着装台队付出的巨大劳动量。

D.闲笔不闲,既丰富了小说的叙述视角,也让小说节奏趋于缓和,增强了结尾陡转的力量。

8.(6分)画横线的句子话里有话,请简析顺子的真实意图与内在情感。

9.(6分)作家陈彦认为:“在我看来,人无非就是一种‘装台’的人生,一种‘主角’的人生。”结合全文,探究小说展现这种“‘装台’的人生”的创作意图。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

顾恺之,字长康,晋陵无锡人也。父悦之,尚书左丞。恺之博学有才气,尝为《筝赋》成,谓人曰:“吾赋之比嵇康琴,不赏者必以后出相遗,深识者亦当以高奇见贵。”桓温引为大司马参军甚见亲昵。温薨后,恺之拜温墓,赋诗云:“山崩溟海竭,鱼鸟将何依!”或问之曰:“卿凭重桓公乃尔,哭状其可见乎?”答曰:“声如震雷破山,泪如倾河注海。”尤善丹青,图写特妙,谢安深重之,以为有苍生以来未之有也。恺之每画人成,或数年不点目精。人问其故,答曰:“四体妍蚩,本无阙少于妙处,传神写照,正在阿堵中。”恺之每重嵇康四言诗,因为之图,恒云:“手挥五弦易,目送归鸿难。”每写起人形,妙绝于时。尝图裴楷象,颊上加三毛,观者觉神明殊胜。又为谢鲲象,在石岩里,云:“此子宜置丘壑中。”欲图殷仲堪,仲堪有目病,固辞。恺之曰:“明府正为眼耳,若明点瞳子,飞白拂上,使如轻云之蔽月,岂不美乎?”仲堪乃从之。恺之矜伐过实,少年因相称誉以为戏弄。又为吟咏,自谓得先贤风制。或请其作洛生咏,答曰:“何至作老婢声?”义熙初,为散骑常侍,与谢瞻连省,夜于月下长咏,瞻每遥赞之,恺之弥自力忘倦。瞻将眠,令人代己,恺之不觉有异,遂申旦而止。尤信小术,以为求之必得。桓玄尝以一柳叶绐之曰:“此蝉所翳叶也,取以自蔽,人不见己。”恺之喜,引叶自蔽,玄就溺焉,恺之信其不见己也,甚以珍之。初恺之在桓温府常云恺之体中痴黠各半合而论之正得平耳故俗传恺之有三绝才绝画绝痴绝,年六十二,卒于官。

(选自《晋书 顾恺之列传》)

10.(3分)下列对文中画框部分的断句,正确的一项( )

A.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠各半/合而论之/正得平耳/故俗传恺之有三绝/才绝/画绝/痴绝/

B.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠/各半合而论之/正得平耳/故俗传恺之有三绝/才绝/画绝/痴绝/

C.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠/各半合而论之/正得平耳/故俗传恺之/有三绝/才绝/画绝/痴绝/

D.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠各半/合而论之/正得平耳/故俗传恺之/有三绝/才绝/画绝/痴绝/

11.(3分)下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.赋,古代的一种文体,讲究文采,讲究韵律,兼具诗歌与散文的性质。

B.薨,周代天子、诸侯死之称。天子、诸侯死为薨,大夫死为卒,士死为不禄。

C.明府,汉魏以来对郡太守的尊称,又称明府君;唐以后多专称县令。

D.省,中国古官署名,尚书、中书、门下等官署皆设于禁中,因称为“省”。

12.(3分)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.顾恺之博学多才,以此自许。顾恺之博学有才气,曾经创作《筝赋》,并说他的赋好比嵇康的琴,不懂得欣赏的人会遗弃它,有见识的人会珍惜它。

B.顾恺之见重桓温,作诗祭拜。他被桓温举荐为大司马参军,很受桓温的亲近,桓温死后,恺之祭拜桓温之墓,当场赋诗表达自己失去倚重的悲痛之情。

C.顾恺之善于绘画,无与伦比。顾恺之擅长绘画,构图特别高妙,谢安认为还没有人能达到这种成就,恺之认为画像的传神在于眼珠,比四肢的美丑重要。

D.顾恺之因受赞扬,彻夜吟诗。顾恺之的官署与谢瞻相邻,他在夜里咏诗,谢瞻常常不睡觉,而在远处赞扬他,顾恺之受到鼓励,便一直吟诵到天亮。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)恺之矜伐过实,少年因相称誉以为戏弄。又为吟咏,自谓得先贤风制。

(2)桓玄尝以一柳叶绐之曰:“此蝉所翳叶也,取以自蔽,人不见己。”

14.(3分)顾恺之因“痴”而被人戏弄,在文中有哪些表现?

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成下面小题。

秋暮书怀

谢榛

木落风高万整哀,山川纵目一登台。

夕阳满地渔樵散,秋水连天鸿雁来。

白发无情淹岁月,黄花有意照樽桑。

西园公子虚陈迹,词客于今说爱才。

【注】樽罍:酒杯。西园:位于河北临漳,为三国曹操所建,常召曹植、陈琳等文士在此吟诗宴游。

15.(3分)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联诗人登高望远,抓住秋天的代表景色,营造了萧瑟、旷远的意境,并以“哀”字,奠定了全诗的感情基调。

B.颔联紧扣题目“秋暮”两字取景,借“夕阳“鸿雁”等意象,分别从仰视和俯视两个角度进行描写,表现了日月更替、夏秋变换的时光流逝。

C.颈联运用拟人的手法,埋怨“白发无情”,慨叹“黄花有意”,体现了诗歌创作的“无理之妙”,别具情怀,富有诗趣。

D.尾联讲述西园荒芜,曹氏父子早已不在,如今的文人词客仍然谈论着他们爱才的故事,借用典故,暗寓情怀,委婉含蓄,发人深思。

16.(6分)同为悲秋寄情之作,此诗的后两联与杜甫《登高》的后两联在情感上有何不同?

(三)名篇名句默写(本题共3小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)荀子在《劝学》中承认君子的资质秉性虽与常人无异,但在处事方法上确有过人之处的两句是“_________________,__________________”。

(2)李商隐《锦瑟》中“___________________,___________________”两句由观锦瑟而思华年,心物一体,浑然天成。

(3)苏轼在《念奴娇赤壁怀古》中,用“__________________,_________________”两句强调了赤壁的人杰地灵。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成问题。

挥洒笔墨空间极为广阔、自由的“散点式”结构的散文对作者充分展现自己的才情与胸襟是十分有利的。这种结构不受时空限制,不受人物身份约束,作者的思绪在服从主题需要的前提下,围绕话题,由此及彼,驰骋想象,无论选材还是布局,都较为自由,纵横捭阖,洒脱自然。这种结构最早出现在庄子散文中。由于庄子有一种“独与天地精神往来”的超越世俗的生活态度,所以他的散文也超脱世俗的约束,挥洒自如,错综变化,汪洋恣肆。《逍遥游》中,数十个寓言,一会儿描绘大鹏搏击云天的 ① 的画面,一会儿用悠闲的笔触勾勒出一幅迷蒙广漠的图画,时而惊雷阵阵,时而和风细雨,时而蓝天白云。跌宕起伏, ② 。不过,“散点式”结构也不是 ③ 、毫无束缚的,而是必须紧扣中心来发挥,“起承转合”这些文章的基本要求仍然需要,也就是人们常说的“形散而神不散”。因此,它对作者驾驭全局能力的要求也是最高的,稍有不慎便容易偏离中心。

18.(3分)请在文中横线处填入恰当的成语。

19.(4分)请将文中画框线的句子改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

20.(4分)文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

一家三甲医院一年有5万个号被浪费。近日,这条消息引发关注。①___________,就会造成医疗资源的浪费。患者为什么会爽约,首先是在于当前的门诊预约没有建立起契约精神,充其量还只能算是一个诊疗关系意向书,患者方面弃之不用而没有任何损失,医生方面也不会因患者不来而刻意等候。当然,号源被闲置也不全是爽约的事,②___________。比如,有的医院同时提供现场、公众号、APP以及114平台预约挂号,假如给了114平台20%的号,预约的人少了,③___________,但这些号什么时间分给其他平台,就存在一些技术问题,给早了,这边会提前没号,给晚了,就可能过期作废。为此,建议各医院建立预约收费制,凡预约必须交定金,避免无成本爽约。

21.(3分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

22.(6分)请用一个因果关系的句子简述文段的主要内容。要求表达简洁流畅,不超过65个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

《论语 卫灵公》有言:“君子固穷,小人穷斯滥矣”。大意是,君子即便身处逆境,也会固守内心的操守,小人不得志的时候,就会想入非非,胡作乱为。古人告诫我们:逆境中只有守住“底线”,才守住了为人的根本。但也有人认为,道德底线低的人有时比道德底线高的人占优势,你做不出来,他做的出来,所以他们总能如鱼得水。

对于“底线”你有怎样的思考 请结合材料及自身感受写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:D

解析:就文中材料而言,并非李侗以“光风霁月”来形容黄庭坚的人格气象,而是黄庭坚以此形容周敦颐之人品。同时,文中并未提及李侗对黄庭坚的文学成就及道德修为是否给予高度评价。故D选项对相关内容的理解与分析有误。

2.答案:A

解析:B选项,依据材料一第4自然段,苏轼和欧阳修确实都创作了大量雅词,但并不能据此得出“两人在对词的认识以及审美个性上都有诸多相似之处”,因果关系不成立。同时依据文中内容,苏轼和欧阳修在对词的认识和审美个性等方面都存在差异,而非“都有诸多相似之处”。C选项,依据材料二第1自然段,“早期的词作音乐特质明显,但内容局限”理解正确,但由此得出“不利于词的创作传播”判断有误,依据文中“把依赖于音乐传播的歌词变为一种独立的抒情诗体”等相关内容,词的音乐特质反而是有利于其创作传播的。D选项,由“词文学的发展达到一个新高度”得出“诗与词双峰并立”的判断有误,原文并未提及。

3.答案:B

解析:依据材料二内容,所谓“诗人之雄”,就是士大夫固有的志向,包括体现传统儒学所倡导的道德责任感与历史使命感。B项,出自周邦彦《苏幕遮 燎沈香》,词人以雨后风荷为中心,由此而引入故乡归梦,表达思乡之情,体现的并非传统儒学所倡导的道德责任感与历史使命感,故不符合“诗人之雄”特质。

4.答案:①类比论证。将欧阳修、苏轼、黄庭坚的诗词创作进行类比,以此证明宋代士人在对词的认识和审美个性等方面虽然存在差异,但在对词的雅化上,又不约而同地沿着扩大词表现功能的道路前进,共同塑造着宋代士人的人格意象。②举例论证。例举欧阳修在贬谪中创作出“清风明月,幸属于闲人”的诗句,以澄明的诗境反映欧阳修清明自适的内心,证明了宋代士人对词表达功能的拓展都与政治影响下个人际遇的改变(尤其是贬谪语境)密切相关。(对苏轼、黄庭坚进行阐释亦可)

解析:

5.答案:①创作技法上的雅化:苏轼将诗的创作技法引入词中,运用了夸张、比喻、对偶等手法表现赤壁之景,陡峭的石壁插入云层,激起的浪花如卷起的千万堆的白雪,“乱石穿空”与“惊涛拍岸”结构相同,意义相关;②创作心理的雅化;在苏轼看来,眼前的雄奇壮阔之景就是赤壁之战的发生地,置身其中,建功立业的远大志向、力挽狂澜的历史使命感油然而生。③创作内容的雅化;苏轼通过描写与赤壁之战相关的内容,把对历史的审视与思考带入词中,追求内容和形式的统一。

6.答案:C

解析:C.“最终王丑根在其打骂下下地干活,走上脱贫之路”错误。老何虽然对王丑根有打骂行为,但也是有具体原因的,老何更多的是对王丑根真心实意的帮助,王丑根是在老何的感召下才主动下地干活,最终走上脱贫之路的。故选C。

7.答案:A

解析:A.“主要通过老何与王丑根的对话来展示矛盾”错误。小说主要是通过叙写老何与王丑根两次应对上级检查的不同表现来展示矛盾。故选A。

8.答案:①刀子嘴豆腐心。老何第一次受到训斥后,窝了一肚子的火气,第二天对王丑根说了很多气话,当王丑根又是赔笑又是自虐时,老何立马又心软了,之后,他们又恢复了正常关系。②有头脑,讲策略。“授人以鱼不如授人以渔。”老何让王丑根用自己种植的蔬菜和他交换那些需要的日用品,改变了王丑根只知道索取的现状。③忠于职守,有耐心。领导第二次检查工作,老何因为王丑根在全镇干群大会上做了五千字检查,还丢了升职的机会,即使这样,他也没有放弃,后面王丑根的变化也终于让他看到了希望。

解析:原文“王丑根当然不知道老何所受的训斥,老何也没必要将他的委屈对牛弹琴般地讲给王丑根听,老何就窝了一肚子的火气。”“老何第二天把他受到的训斥加倍赏给了王丑根”“王丑根知道自己说错了话,赶忙嘿嘿地给老何笑,笑完又扇脸,扇嘴巴,用拳头击打自己的头部,最后又像童子军那样举起右手向老何发誓,今后再也不说错话了。老何的心就软了下来”“之后,他们又恢复了正常关系”可知老何是刀子嘴豆腐心。原文老何认为“‘授人以鱼不如授人以渔。’”“他送给王丑根一些蔬菜种子,让他整理门前屋后土地,并要求他在地里种植蔬菜,那样,王丑根就可以用自己的蔬菜和他交换那些他需要的日用品”可知老何在帮助王丑根脱贫中有头脑,讲策略。原文“老何连夜写了五千言的检查稿。他被要求在全镇干群大会上作深刻反思”“创卫突击检查,老何挂了,他顺便把晋升正科的机会也给丢了”“老何抽了一夜闷烟。第二天天没亮,他掐灭最后一支烟头,披着大衣,赶往王丑根住处。黎明的曙光中,隐隐约约出现了一个人的影子。走近,是王丑根”可知老何屡遭打击,依然没有放弃帮助王丑根脱贫,表明老何是一个忠于职守,有耐心的干部。

9.答案:①展现人物性格,反映人物内心世界。例如从开篇镇长和王丑根对话中,可以看出王丑根最初的无知;老何受到训斥之后的语言描写,反应出他内心的无奈、憋闷。

②使小说情节更加曲折有致,引人入胜。“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”“你干啥呀?”“好!我到地里呀!”王丑根由之前对扶贫工作漠不关心,只知道一味索取,发展为亲自下地干活。

③小说多用方言口语,幽默风趣、通俗易懂,比如“你这个吃红肉屙白屎的东西!“”好你个屁呀!”等,增添了小说的乡土气息。

解析:文中语言描写的作用主要有三方面的作用:首先,体现在塑造人物形象上。如由他与新上任微服私访的镇长的对话中可见,王丑根的顽劣性,并没有郑重对待脱贫这件事情:“镇长问:‘你脱贫了吗?’”“还没有哩!”“已经脱了!”“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”等言语描写中可见他对脱贫并不关心。再比如老何受到训斥之后的语言描写,“我每月给你送的挂面让猪吃了吧?……今后少问我要东西,今天要糖,明天要洗衣粉,后天要卫生纸,我宁肯把那些吃的用的扔到河里也不给你了!……”则反应出他内心的无奈、憋闷。其次,推动故事情节的发展。“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”“你干啥呀?”“……那些米、那些油都进了狗肚子了,那个啥?”“好!我到地里呀!”使小说情节更加曲折有致,引人入胜。最后,语言富有个性化,小说多用方言口语,幽默风趣、通俗易懂,比如“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”“你这个吃红肉屙白屎的东西!“”好你个屁呀!”等,增添了小说的乡土气息。

10.答案:A

解析:划线句的意思是:当初,顾恺之在桓温府任职,桓温常说:“顾恺之身上痴呆与狡黠各占一半,合起来评判一下,正好平衡。”所以世俗传说顾恺之有三绝:才绝,画绝,痴绝。“恺之体中痴黠/各半”断句错误,“痴黠”“各半”,“痴”的意思是“极度迷恋某人或某种事物而不能自拔”,“黠”的意思是“聪明;狡猾”,再参照后文的“合而论之”,由此可以断定二者不能拆开,故排除B、C项;“故俗传恺之/有三绝”断句错误,“俗”是主语,“传”是谓语,“恺之有三绝”是宾语,完整的主谓宾不能拆开,故排除D项。故选:A。

11.答案:B

解析:B.“薨,周代天子、诸侯死之称。天子、诸侯死为薨,大夫死为卒,土死为不禄”表述错误。应是天子死曰崩,诸侯死曰薨。故选:B。

12.答案:D

解析:D.“顾恺之因受赞扬,彻夜吟诗。顾恺之的官署与谢瞻相邻,他在夜里咏诗,谢瞻常常不睡觉,而在远处赞扬他,顾恺之受到鼓励,便一直吟诵到天亮”表述错误。根据原文“瞻将眠,令人代己”之语可知,“谢瞻将要睡觉,令人代替自己”。故选:D。

13.答案:(1)顾恺之夸耀自己,言过其实(超过实际),少年于是用称赞他来戏弄他。又好咏诗,自己认为颇有古人风韵。

(2)桓玄曾经用一片柳叶骗他说:“这是蝉用来藏身的树叶,拿它来遮蔽自己,别人就看不见自己。”

参考译文:

顾恺之,字长康,是晋陵郡无锡县人。父亲顾悦之,曾任尚书左丞。恺之博学有才气,曾经创作《筝赋》,对人说:“我的赋好比嵇康的琴,不懂得欣赏的人一定会认为写的不好把它遗弃,见识高明的人因为它高妙奇特而加以珍惜。”桓温举荐他为大司马参军,很受桓温的亲近。桓温死后,恺之祭拜桓温之墓,赋诗道:“山崩溟海竭,鱼鸟将何依。”有人问他说:“你如此的倚重桓公,痛哭的情景可以用诗句来表达吗?”顾恺之答复说:“声如震雷破山,泪如倾河注海。”顾恺之尤其擅长绘画,构图描绘特别高妙,谢安特别看重他,认为有人类以来没人能达到这种成就。恺之每次画人像完成,经常好几年不点眼珠。人们问他缘故,他回答说:“四肢的美丑,与最精妙的地方本来没有什么关系,画像的传神,正在这个地方。”恺之一直看重嵇康的四言诗,所以为诗画图,常说:“画出手挥五弦的场面容易,画出目送归鸿的意境很难。”每画成一幅人像,都妙绝一时。曾经画裴楷人象,在面颊上加上三根毛,观看的人觉得人像特别的有精神。又为谢鲲画像,将人画在石岩里,说道:“这个人应该置身于丘壑之中。”想要为殷仲堪画像,仲堪有眼病,坚决拒绝。顾恺之说:“您的特点正是在眼上,如果将眼球点的黑黑的,再用飞白笔法涂色其上,使眼睛像薄云遮蔽月亮,不是非常美吗?”仲堪才答应了他。顾恺之夸耀自己,言过其实,少年于是用称赞他来戏弄他。又好咏诗,自己认为颇有古人风韵。有人请他效仿洛生咏诗,他说:“哪里至于学那个老奴婢的声音!”义熙初年,担任散骑常侍,(官署)与谢瞻相邻,夜里在月下长时间咏诗,谢瞻常常在远处赞扬他,恺之越发的用力吟诗忘记了疲倦。谢瞻将要睡觉,令人代替自己,恺之没有察觉出异样,于是一直吟诵到天亮才停止。顾恺之特别信奉小法术,认为用心访求一定能得到。桓玄曾经用一片柳叶骗他说:“这是蝉用来藏身的树叶,拿它来遮蔽自己,别人就看不见自己。”顾恺之特别高兴,拿树叶遮蔽自己,桓玄当着他的面小便,顾恺之相信桓玄看不见自己,非常的珍惜这片树叶。当初,顾恺之在桓温府任职,桓温常说:“顾恺之身上痴呆与狡黠各占一半,合起来评判一下,正好平衡。”所以世俗传说顾恺之有三绝:才绝,画绝,痴绝。六十二岁那年,死于任所。

14.答案:①被少年称赞戏弄。②月下咏诗被谢瞻戏弄。③被桓玄用柳叶戏弄。

解析:顾恺之沉迷于绘画当中而不能正确认识自己,常常在他人面前表现得很自夸,因此而被很多人戏弄。这主要表现在:①“恺之矜伐过实,少年因相称誉以为戏弄”一句,可以看出顾恺之曾经受到少年以夸赞他的方式而带来的弄。②“义熙初,为散骑常侍,与谢瞻连省,夜于月下长咏,瞻每遥赞之,恺之弥自力忘倦。瞻将眠,令人代己,恺之不觉有异,遂申旦而止”一句可知,谢瞻也曾经戏弄过顾恺之,具体说来就是在月下咏史的时候由于受到谢瞻的夸赞而忘记身边周围发生的事情,结果谢瞻令他人代替自己但顾恺之全然不觉,以致于一直吟咏到天亮。③“桓玄尝以一柳叶绐之曰:‘此蝉所翳叶也,取以自蔽,人不见己。’恺之喜,引叶自蔽,玄就溺焉,恺之信其不见己也,甚珍之”一句可知,顾恺之也受到过桓玄的戏弄。桓玄用“一叶障目”的故事来戏弄顾恺之,但顾恺之却信以为真并把那片柳叶当做宝贝珍藏起来。

15.答案:B

解析:本题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。B.“分别从仰视和俯视两个角度进行描写“错误。上句应该是俯视,下句应该是仰视。故选B。

16.答案:①谢诗抒发了人生迟暮的无奈和怀才不遇的愤慨。颈联写出了岁月流逝、人入暮年、借酒消愁的无奈,尾联借用典故,抒发了对曹氏父子的仰慕,反衬出当下无人赏识的愤慨。 ②杜诗抒发了漂泊无依的孤独和老病交加的窘迫。杜诗后两联以“万 里”“常作客”点明漂泊,以“百年”“繁霜鬓”说明年老,以“多病” “停杯”指出患病,以“艰难苦恨”写出生活困境。

解析:本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。谢诗的颈联“白发无情淹岁月,黄花有意照樽罍”意思是:无情的白发淹没了流逝的岁月,多情的黄花映照酒杯,我只有借酒浇愁。此联写出了岁月流逝、人入暮年、借酒消愁的无奈。尾联“西园公子虚陈迹,词客于今说爱才”意思是:西园荒芜,曹氏父子早已不在,如今的文人词客仍然谈论着他们爱才的故事,借用典故,暗寓情怀,抒发了对曹氏父子的仰慕,抒发了人生迟暮的无奈和怀才不遇的愤慨;杜诗的尾联“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊。酒杯”意思是:历尽了艰难苦恨白发长满了双甓,衰颓满心偏又暂停了浇愁的酒杯。尾联连用四个字“艰“难苦恨”,组合在一起,极尽笔墨突出诗人内心的痛苦和郁闷程度之深,愁肠百结,愁绪万千,以致于白了头发,伤了身体,失了流年,壮志未酬身先老,悲秋之情,愁苦之绪,绵延不绝,令人哀悸。颈联“万里悲秋常作客,百年多病独登台”意思是:悲对秋景感慨万里漂泊常年为客,一生当中疾病缠身今日独上高台。“悲秋”已让人黯然神伤,“万里悲秋”更是让人凄怆不已。一个“常”字更是道出“万里悲秋“时常与我相伴,悲哀感之强烈浓重,令人心神寂寥,无可排遣。这两联抒发了漂泊无依的孤独和穷病交加的窘迫。

17.答案:君子生非异也,善假于物

答案:锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年

答案:江山如画,一时多少豪杰

解析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。古诗文默写要做到以下几点:准确无误地背诵和记忆,背写时不添字,不掉字,不写错别字。

18.答案:示例:①波澜壮阔(比喻声势雄壮浩大);②变幻莫测(形容变化多端,难以揣测);③信马由缰(比喻漫无目的地闲逛或随意行动);

解析:①语境是“一大鹏搏击云天”,要形容“画面”,大鹏鸟巨大无比,搏击云天的画面是很震撼的,,这里可用“波澜壮阔”,比喻声势雄壮浩大。②语境是“时而惊雷阵阵,时而和风细雨,时而蓝天白云”,说明其变化多端,让人捉摸不定,可用“变幻莫测”,形容变化多端,难以揣测。③前面是否定词“不是”,这里填入的成语要与“毫无束缚”语意相反,可填“信马由缰”,比喻漫无目的地闲逛或随意行动。

19.答案:“散点式”结构的散文,挥洒笔墨的空间极为广阔、自由,十分有利于展现作者的才情与胸襟。

解析:画框线的句子是“挥洒笔墨空间极为广阔、自由的‘散点式’结构的散文对作者充分展现自己的才情与胸襟是十分有利的”,这里要将定语“挥洒笔墨空间极为广阔、自由的”单独改成一个短句,“对作者充分展现自己的才情与胸襟是十分有利的”也要做调整语序。可以用“自由的‘散点式’结构的散文”起头,再论述其特点,改写为:“散点式”结构的散文,挥洒笔墨的空间极为广阔、自由,十分有利于展现作者的才情与胸襟。

20.答案:①“时而惊雷阵阵”“时而和风细雨”“时而蓝天白云”结构相同,内容相关,构成排比句。②运用排比句,既增强了语言气势,也将庄子散文变幻莫测的特点描述得极为形象。

解析:三句“时而……”构成排比,结构相同,内容上也相关联。排比句的运用使得句子的气势更加充沛,更加生动地展现出庄子以《逍遥游》为代表的散文变幻莫测的特点。

21.答案:①如果爽约问题不解决;②有的还在于技术手段的不足;③这些号可能就会被闲置

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第一处,前面讲每年医院有很多号被浪费,后面讲“就会造成医疗资源的浪费”,此处应该是表假设的条件,也就是这些问题不能被解决,根据前面内容可知,是挂号爽约问题,所以此处需要写与“不解决爽约问题”相关对的内容。第二处,前面讲“号源被闲置”,后面举例说明,如平台预约挂号,什么时间分给其他平台,存在一些技术问题,此处应该是讲“号源被闲置”的原因之一技术问题。第三处,前面是假设的条件“给了114平台20%的号,预约的人少了”,后面讲“这些号什么时间分给其他平台,就存在一些技术问题”,也就是说没有很好的解决这些号的重新分配,那么可能会导致这些号被闲置。

22.答案:因为患者的爽约,预约平台的技术不足,造成了一些三甲医院大量的号源被浪费的现象,因此,建议各医院建立预约收费制度。

解析:本题考查学生语言表达之压缩语段和选用句式的能力。材料一共七句话。前三句明确问题,医院有很多号被浪费。然后分析问题产生的原因,如第四句分析原因“当前的门诊预约没有建立起契约精神”,第五句讲第二个原因,也就是技术问题,第六句举例说明。最后一句明确结论,如“建议各医院建立预约收费制”。题干要求用一个因果关系的句子,可以用关联词“因为……所以……”“之所以……是因为……”“由于……所以……”等。本题原因为“患者的爽约”“技术手法”等,结果为“建议各医院建立预约收费制度”。

23.答案:【例文】

咬定底线不放松 任尔东西南北风

《论语 卫灵公》有言:“君子固穷,小人穷斯滥矣”。诚哉斯言,君子身处逆境,也会固守内心底线,小人不得志的时候,就会想入非非,胡作乱为,所以君子才会常坦荡,小人则会长戚戚。如若放弃底线只为得到逆境中的如鱼得水,那么即使 “得水”,我们却失去了人立于世的标准。

人生不如意事常八九,如若我们成了人间惆怅客,泪纵横中时常感到东西南北四面的狂风袭击,我们唯有咬定底线不放松,确信身处逆境时之时正是考验我们内心之际,坚守住底线便寻找到了为人的价值、做人的理想以及修身立命的准则。

逆境中坚守底线,是实现自我价值的保证。刑场之上,一抚素琴。嵇康气清神宁,视死如归。无论是俯首为其请命的三千太学生,还是威严在上的一国之君,都不曾令他分神、动摇。此时的他命悬一线,他只须低头一句话,便生;继续坚持,则亡。他扬起眉一句“拿琴来!”潇洒从容。《广陵散》尽,嵇康亡。一曲《广陵散》为他的生命诠释了灵魂的底线,即使生命不在,也不肯趋附司马家族。一曲绝响,让他顶天立地,实现自我价值,高山仰止,景行行止,让后世仰望。

逆境中坚守底线,是追求人生理想的前提。流水淙淙,菊香阵阵。“悟已往之不谏,知来者之可追”的彭城令,饥冻虽切的他终于明白心为形役的惆怅与独悲,于是他怅然慷慨,即使饥寒交迫,也毅然决然的远离污浊官场,坚守心灵的底线。富贵非他的愿望,于幽幽清菊中寻找幽静的桃花源才是他心之所向,他在逆境中坚守了自己的底线,实现了自身的人生理想。

逆境中坚守底线,是修身立命的准则。人之底线,犹如树之根,树无根,生则不久,人无底线,立世则不长。春秋乱,诸侯战,烽火起,悲歌响,在诸侯混战的时期,孟子于乱世之上坚守底线,于追名逐利之际提倡克己复礼,以“先义后利,舍生而取义”的底线要求自己,才会在混乱时代以微弱之躯名垂青史,成就经世不绝的传奇大儒。正是他在逆境中的固守底线,才能在时代的青史画卷上留下如此浓墨重彩的一笔。反之,“年轻有为”的芮成钢一定没想到,此时此刻他眼前那冰冷的铁窗,正无情的讥笑着他十几年拼来的荣誉。

水坚守了底线,可润泽万代,逾越了底线,则洪灾泛滥;火坚守了底线,可促进文明,逾越了底线,则生灵涂炭。身处当代,我们青年应以史为鉴,树立起正确的价值观、义利观,不要让迷雾遮住了双眼,不要任狂风吹折了底线。即使身在狂风暴雨中,坚守住底线我们自可闲庭信步,漫随天外云卷云舒,闲看庭前花开花落。

咬定底线不放松,任尔东西南北风!

解析:立意:切合题意的立意是逆境中也要坚守底线;符合题意的立意是单谈坚守做人底线或者坚守道德底线;基本符合题意的立意是谈到底线但全文并不是只谈底线;偏离题意的立意是全文没谈底线。

语文试题

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

宋代文学一个较典型的特征,是哲学的艺术化与艺术的哲学化。在宋学兴盛的背景下,士大夫文人对“性命”“心源”“情性”“道德”等人之生命的发生原理与终极意义的领会,以及对自身道德涵养的极高要求,决定了其人格精神更易于流向纯粹的诗性和审美,并成为推动宋词雅化的原动力,体现着形而上的人格精神对宋代审美与艺术活动的影响。

宋词雅化在北宋已有较高的完成度,特别是“东坡范式”的创生,对词史发展起到至关重要的影响作用。而从当时的历史环境看,无论是苏轼,还是他之前的文坛领袖欧阳修,以及后来者黄庭坚,他们对词表达功能的拓展都与政治影响下个人际遇的改变密切相关。这实际上是北宋士人在党争和贬谪语境下的一种自我保护方式。穷达之际如何自处,进退之间如何在精神上达成真正的平静和自由,是他们始终关注的修养课题。

“清风明月”是欧阳修中后期的典型词境:“无风水面琉璃滑”,“行云却在行舟下,空水澄鲜”,“天容水色西湖好,云物俱鲜”,“风清月白偏宜夜,一片琼田”,“西南月上浮云散,轩槛凉生”,目之所见,也是心之所向,是作者主观审美偏好的反映,这种澄明之境恰是欧阳修清明自适的内心世界的镜像。

苏轼和欧阳修在对词的认识和审美个性等方面都存在差异,但在对词的雅化上,又不约而同地沿着扩大词表现功能的道路前进,创作了大量雅词,共同塑造着宋代士人的人格意象。

苏轼有着和“清风明月,幸属于闲人”相近的体悟,可概之为对“适”的精神境界的追求。“酒阑不必看茱萸,俯仰人间今古”,“尘心消尽道心平,江南与塞北,何处不堪行”,“相逢一醉是前缘,风雨散,飘然何处”,“且陶陶,乐尽天真”,“与谁同坐,明月清风我”,“小舟从此去,江海寄余生”……这些词句中流露出顺化自然、随缘放旷的生命情调,同样带有一种人生沧桑感。这种“适”和欧阳修的“闲”一样,都是经历过人生沧桑的士大夫试图以静观外物、身与物游的方式来明辨思理,达成主体精神绝对自由的境界。

欧阳修的“清风明月,幸属于闲人”,是他在贬谪后的沉淀;苏轼的“也无风雨也无晴”,是他在乌台诗案后痛定思痛的体悟;而黄庭坚在经历《神宗实录》案风波后,则锤炼出“断虹雾雨”的词境:“断虹家雨,净秋空,山染修眉新绿。”“断虹霁雨”词境不免令人联想到黄庭坚关于人格气象的诗性喻说——“光风霁月”。《濂溪诗序》云:“(周敦颐)人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。”这句话经南宋理学家李侗点出,“为善形容有道者气象”,遂成形容人格气象的经典表述。“光风”是雨雪初晴之时吹拂云开雾散的风;“霁月”是雨雪止息、天空放晴后明净的月色。“光风霁月”形容的是雨雪放晴后天地清朗、万物澄净的状态,以此形容人格气象,既显示了悟透人生的通脱感和释然感,又蕴含了厚重的人生沧桑感。从这个意义上说,“断虹霁雨”的词境可作为“光风霁月”的人格气象在文学创作上的参证,在一定程度上说明了宋代士大夫文人在文学与道德层面通而为一的同构。

宋词雅化实质上是宋代士人遵从正统文化秩序、恪守道德伦理、完善人格修养而做出的审美价值判断。宋代士人将经过人生波折的洗礼而达成的人格精神,以艺术化、审美化的方式展现于创作实践,诗意展现了宋代士人努力探索精神出路的复杂情感变迁。

(摘编自陈莹《从“清风明月”到“断虹霁雨”——北宋雅词中士大夫人格精神的诗性表达》,有删改)

材料二:

苏轼变革词风的主要手段是“以诗为词”。所谓“以诗为词”,包含着两方面的内容:一是将诗的有关表现手法移植到词中,即创作技法方面的要求;二是倡导小词出诸“诗人之雄”,即针对创作主体方面的要求。所谓“诗人之雄”,就是士大夫固有的志向,包括体现传统儒学所倡导的道德责任感与历史使命感。苏轼呼唤“诗人之雄”,就是要求词人像诗人一样,以词言志。以诗为词的实质,是要突破音乐对词体的制约和束缚,把依赖于音乐传播的歌词变为一种独立的抒情诗体,或者说把“歌者之词”变为“诗人之词”。

由此看来,关于苏轼对词的雅化,应从以下几个方面去认识:首先,是创作技法上的雅化。苏轼将诗的创作技法引入词中,扩大了词的表现范围,增加了词的抒情性,使词具有了诗般典雅庄重的语言。其次,是词体的雅化。这包含紧密联系的两个方面:一是创作心理的雅化。他倡导小词出诸“诗人之雄”,改变晚唐五代以来传统的出于戏谑、娱乐的心理而作词的状况,而以士大夫固有的志向、浓重的道德责任感与真挚的历史使命感取代之。二是创作内容的雅化。苏轼将诗中经常表现的政治、历史、道德、哲理的内容带入词中,纠正了传统艳词片面追求词的形式美的偏颇,使词文学第一次达到了真(历史、哲理)善(政治教化、伦理道德)美(娱乐)的比较完美的统一,达到了个体价值(审美、抒情价值)与社会价值(真、善)的比较完美的统一,这实际上是对儒家诗教很大程度上的回归。

苏轼以具体的创作实践,履行了自己的词学主张,实际上已经倡导了南宋词坛的雅化精神,为南宋词坛从文化层面的深度崇雅贬俗奠定了坚实的基础,对词的雅化作出了历史性的贡献。

(摘编自高云斌《从唐宋词雅化进程看雅词的内涵》,有删改)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.宋代士人的人格精神趋向诗性和审美,这与宋代士人对其道德涵养的更高要求密切相关。

B.“东坡范式”是苏轼人格精神的一种诗性表达,推动了宋词雅化的发展进程,影响深远。

C.苏轼与欧阳修在文学创作上渗透了对人生的理解与参悟,在艺术创造中寄寓了人格精神。

D.李侗对黄庭坚的文学成就及道德修为给予高度评价,以“光风霁月”来形容其人格气象。

2.(3分)根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.党争不断,士人贬谪流离,个体该如何在变化中安身立命?这对宋词的表达功能提出了新的思考。

B.苏轼和欧阳修都创造了大量雅词,这是因为两人在对词的认识以及审美个性上都有诸多相似之处。

C.早期的词作音乐特质明显,但内容局限,这不利于词的创作传播,有鉴于此,苏轼认为要变革词风。

D.苏轼在创造上追求形式与内容的统一,使词文学的发展达到一个新高度,由此,诗与词双峰并立。

3.(3分)结合材料内容,下列选项中的诗词名句不符合“诗人之雄”特质的一项是( )

A.浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

B.故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。

C.念往昔,繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。

D.凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

4.(4分)请简要分析材料一画线句子的论证方法。

5.(4分)苏轼的名篇《念奴娇 赤壁怀古》被誉为“千古绝唱”,请结合材料二中关于宋词雅化的相关论述,谈谈你对“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”的理解与分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

装台(节选)

陈彦

今晚的灯光装得好像大师是满意的,大师是穿了一身运动装进来的,据说刚从健身房出来。大师的头发已经脱落得仅剩后脑勺一圈了,先前是毛绒绒地披着,有些像贝多芬。寇主任也跟来了,手里提着一塑料袋炒黄豆。顺子知道,这是丁大师的工作习惯,一边对光一边下意识地去摸炒黄豆,一粒一粒地细嚼慢咽着,有人说是学的,不管学谁的,反正大师要是半夜手伸进塑料袋,没了黄豆,就是再紧火的事,都立马说困了,任谁也劝不回头地休息去了。因此,剧务们总是为他准备了最充足的黄豆,哪怕加完班还剩一多半呢。丁大师一坐下,助理就给他铺开了剧本和灯光布位图。瞿团给他说了几句什么,然后寇主任就发话说:“舞台上其他都不要动了,开始对光了。那个谁还在动片子景,先放下,放下对光开始。”

顺子见丁大师情绪还不错,就慢慢凑到跟前,汇报了几句:“丁老师,我们都是按您的灯位图装的,您看还有啥不合适的地方,我们都伺候在这里,随时给您调整。”

丁大师只顾翻剧本,没有理睬顺子。顺子就那样一直戳着。过了一会儿,大师问了一句:“那个叫什么来着,就瘦瘦的那个那个……”

“您说的是猴子,在台上伺候着呢。猴子,猴子,丁老师叫你。”

顺子话没落完,猴子就从后台走到前台了。灯光射得有些看不见台下,猴子用手遮着往下看了看。

顺子:“还不快下来,丁老师叫你呢。”

猴子正要往台下蹦,丁大师发话了:“不下来了,咱们开始对光。你先把一顶那十五个灯头,统统都向下压十五公分。然后调二顶、三顶。把四十三号吊杆上的那八只背逆光,往四十五杆上调,上场口二道幕条侧面,再加六只回光。下场口三道幕条前侧,加两只柔光,不,四只。”说完,大师打开炮筒茶杯,倒出一杯茶来,啜了一口,然后慢吞吞地嚼起了黄豆。顺子气得说不出话来,明明都是按他的灯光布位图装的灯,说变就变了一河滩,这一夜又不得安生了。无论心里怎么想,顺子嘴上还是一连声地说:“立马变,丁老师您放心,我们立马变。”他又专门走到瞿团跟前,表了表决心:“您放心,瞿团,立马按丁老师吩咐的变。”不过他把话也说得话里带话的:“我们都是按丁老师要求装的。变就变吧,就是多出些力么,咱就是下苦的么,有力也出不舍。您放心瞿团,给您干活儿哩么,我顺子啥时还讲过条件,只要您瞿团心里有着咱下苦的就行。”瞿团长说:“快去吧。”顺子没有忘了,还专门绕到剧务寇铁面前,又表了几句忠心。

顺子上到侧台时,大吊正在悄声骂人:“锤子灯光师,那嘴是嘴么还是沟子,胡乱一张,就让我们返半夜工。”

顺子急忙阻止他:“你悄着。咱就是下苦的,多出点力,挣不死你。快挪灯去。”说着,自己先提着两个回光灯,上了天桥。

大吊故意把一个灯箱子一脚踢得滑出老远,没想到,灯箱子最终撞倒了一个流动灯,灯架倒地,嘭地一声,一个灯泡立马爆裂,台下立即传来了寇主任的喊声:“咋了 后台咋了 ”

大吊急忙回应:“没事。”

大吊知道,自己背运了,这个灯泡是进口的,价值三百二十元,自己这趟台,基本是白装了。见没人时,他又狠狠踢了一脚进口音箱,差点没把前脚掌踢得翻转来,痛得当下就窝了下去。

一直在侧台帮三皮干活的蔡素芬,半个晚上,也只跟顺子对了几眼,多数时候,都见顺子是两脚不着地的爬高上低着。底下人开始喊对灯光时,舞台上就五颜六色地变换起来,让蔡素芬有了许多神秘感,她不停地朝舞台上张望着,三皮就让她下去看稀罕。蔡素芬下到观众池子,悄悄找了一个偏僻角落,把身子缩到几乎让人看不见的地方,静静看着舞台上变来变去的“戏法”。后来,就睡着了。再后来,有人给她身上盖东西,她才醒来,一看是顺子在给她盖大衣。舞台上还是在变着灯光戏法,不过装台的人几乎都下到池子,找地方窝下丢盹了。素芬问几点了,顺子说早上五点,天快亮了。素芬问:“都装好了 ”顺子说:“灯都到位了,光也对得差不多了。我得眯一会儿,早上八点导演进来,才麻缠呢。”“那你把大衣盖下,我不冷。”“我不盖,人家随时都会叫的,一盖一揭的,反倒容易感冒。”顺子说着,就挪到离灯光师近的地方窝下了。

那个脑后留着一条小辫子的灯光大师,在蔡素芬眼里,有些像乡下那些不务正业的懒汉二流子,可人家在这里却是说一不二的人物。都快六点了,他突然发话说:“把一顶上的十五只灯头,再向上调整十五公分,把四十五杆上的八只背逆灯,仍然调到四十三杆上。快,别磨磨蹭蹭的,时间来不及了。”

蔡素芬看见懵懵懂懂爬起来的顺子,走路有些两面倒,但还是坚持上台去了。

(节选自《装台》,作家出版社,有改动)

6.(3分)下列对小说相关内容和艺术特色的赏析,不正确的一项是( )

A.小说以首句“今晚的灯光装得好像大师是满意的”作为全文的结构总纲,既交代了故事展开的背景,也为情节发展埋下了伏笔。

B.小说开头浓墨重彩地描写了灯光设计人丁大师的出场,与其翻来覆去地调整灯光布置的行为形成映衬,加深了小说的讽刺意味。

C.大吊的“悄声骂”“故意”踢、“狠狠踢”与他的“急忙回应”构成鲜明对照,揭示了其窝囊狡黠的一面,使人物的个性更鲜明。

D.小说以质朴、细腻的笔锋刻画以顺子为代表的装台人,展现他们艰辛、不易而又富有韧性的生命,字里行间透着作家的悲悯情怀。

7.(3分)下面对小说倒数第三段的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.相对于顺子、大吊等当事人,素芬是装台的旁观者,她对灯光的视角含有审美的成分。

B.借素芬之眼来写顺子,不仅让人物的形象更为真实与丰满,也加深了结尾的讽刺意味。

C.借顺子与素芬的对话,写出了人物间的温暖与温情,也暗示着装台队付出的巨大劳动量。

D.闲笔不闲,既丰富了小说的叙述视角,也让小说节奏趋于缓和,增强了结尾陡转的力量。

8.(6分)画横线的句子话里有话,请简析顺子的真实意图与内在情感。

9.(6分)作家陈彦认为:“在我看来,人无非就是一种‘装台’的人生,一种‘主角’的人生。”结合全文,探究小说展现这种“‘装台’的人生”的创作意图。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

顾恺之,字长康,晋陵无锡人也。父悦之,尚书左丞。恺之博学有才气,尝为《筝赋》成,谓人曰:“吾赋之比嵇康琴,不赏者必以后出相遗,深识者亦当以高奇见贵。”桓温引为大司马参军甚见亲昵。温薨后,恺之拜温墓,赋诗云:“山崩溟海竭,鱼鸟将何依!”或问之曰:“卿凭重桓公乃尔,哭状其可见乎?”答曰:“声如震雷破山,泪如倾河注海。”尤善丹青,图写特妙,谢安深重之,以为有苍生以来未之有也。恺之每画人成,或数年不点目精。人问其故,答曰:“四体妍蚩,本无阙少于妙处,传神写照,正在阿堵中。”恺之每重嵇康四言诗,因为之图,恒云:“手挥五弦易,目送归鸿难。”每写起人形,妙绝于时。尝图裴楷象,颊上加三毛,观者觉神明殊胜。又为谢鲲象,在石岩里,云:“此子宜置丘壑中。”欲图殷仲堪,仲堪有目病,固辞。恺之曰:“明府正为眼耳,若明点瞳子,飞白拂上,使如轻云之蔽月,岂不美乎?”仲堪乃从之。恺之矜伐过实,少年因相称誉以为戏弄。又为吟咏,自谓得先贤风制。或请其作洛生咏,答曰:“何至作老婢声?”义熙初,为散骑常侍,与谢瞻连省,夜于月下长咏,瞻每遥赞之,恺之弥自力忘倦。瞻将眠,令人代己,恺之不觉有异,遂申旦而止。尤信小术,以为求之必得。桓玄尝以一柳叶绐之曰:“此蝉所翳叶也,取以自蔽,人不见己。”恺之喜,引叶自蔽,玄就溺焉,恺之信其不见己也,甚以珍之。初恺之在桓温府常云恺之体中痴黠各半合而论之正得平耳故俗传恺之有三绝才绝画绝痴绝,年六十二,卒于官。

(选自《晋书 顾恺之列传》)

10.(3分)下列对文中画框部分的断句,正确的一项( )

A.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠各半/合而论之/正得平耳/故俗传恺之有三绝/才绝/画绝/痴绝/

B.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠/各半合而论之/正得平耳/故俗传恺之有三绝/才绝/画绝/痴绝/

C.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠/各半合而论之/正得平耳/故俗传恺之/有三绝/才绝/画绝/痴绝/

D.初/恺之在桓温府/常云/恺之体中痴黠各半/合而论之/正得平耳/故俗传恺之/有三绝/才绝/画绝/痴绝/

11.(3分)下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.赋,古代的一种文体,讲究文采,讲究韵律,兼具诗歌与散文的性质。

B.薨,周代天子、诸侯死之称。天子、诸侯死为薨,大夫死为卒,士死为不禄。

C.明府,汉魏以来对郡太守的尊称,又称明府君;唐以后多专称县令。

D.省,中国古官署名,尚书、中书、门下等官署皆设于禁中,因称为“省”。

12.(3分)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.顾恺之博学多才,以此自许。顾恺之博学有才气,曾经创作《筝赋》,并说他的赋好比嵇康的琴,不懂得欣赏的人会遗弃它,有见识的人会珍惜它。

B.顾恺之见重桓温,作诗祭拜。他被桓温举荐为大司马参军,很受桓温的亲近,桓温死后,恺之祭拜桓温之墓,当场赋诗表达自己失去倚重的悲痛之情。

C.顾恺之善于绘画,无与伦比。顾恺之擅长绘画,构图特别高妙,谢安认为还没有人能达到这种成就,恺之认为画像的传神在于眼珠,比四肢的美丑重要。

D.顾恺之因受赞扬,彻夜吟诗。顾恺之的官署与谢瞻相邻,他在夜里咏诗,谢瞻常常不睡觉,而在远处赞扬他,顾恺之受到鼓励,便一直吟诵到天亮。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)恺之矜伐过实,少年因相称誉以为戏弄。又为吟咏,自谓得先贤风制。

(2)桓玄尝以一柳叶绐之曰:“此蝉所翳叶也,取以自蔽,人不见己。”

14.(3分)顾恺之因“痴”而被人戏弄,在文中有哪些表现?

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成下面小题。

秋暮书怀

谢榛

木落风高万整哀,山川纵目一登台。

夕阳满地渔樵散,秋水连天鸿雁来。

白发无情淹岁月,黄花有意照樽桑。

西园公子虚陈迹,词客于今说爱才。

【注】樽罍:酒杯。西园:位于河北临漳,为三国曹操所建,常召曹植、陈琳等文士在此吟诗宴游。

15.(3分)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联诗人登高望远,抓住秋天的代表景色,营造了萧瑟、旷远的意境,并以“哀”字,奠定了全诗的感情基调。

B.颔联紧扣题目“秋暮”两字取景,借“夕阳“鸿雁”等意象,分别从仰视和俯视两个角度进行描写,表现了日月更替、夏秋变换的时光流逝。

C.颈联运用拟人的手法,埋怨“白发无情”,慨叹“黄花有意”,体现了诗歌创作的“无理之妙”,别具情怀,富有诗趣。

D.尾联讲述西园荒芜,曹氏父子早已不在,如今的文人词客仍然谈论着他们爱才的故事,借用典故,暗寓情怀,委婉含蓄,发人深思。

16.(6分)同为悲秋寄情之作,此诗的后两联与杜甫《登高》的后两联在情感上有何不同?

(三)名篇名句默写(本题共3小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)荀子在《劝学》中承认君子的资质秉性虽与常人无异,但在处事方法上确有过人之处的两句是“_________________,__________________”。

(2)李商隐《锦瑟》中“___________________,___________________”两句由观锦瑟而思华年,心物一体,浑然天成。

(3)苏轼在《念奴娇赤壁怀古》中,用“__________________,_________________”两句强调了赤壁的人杰地灵。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成问题。

挥洒笔墨空间极为广阔、自由的“散点式”结构的散文对作者充分展现自己的才情与胸襟是十分有利的。这种结构不受时空限制,不受人物身份约束,作者的思绪在服从主题需要的前提下,围绕话题,由此及彼,驰骋想象,无论选材还是布局,都较为自由,纵横捭阖,洒脱自然。这种结构最早出现在庄子散文中。由于庄子有一种“独与天地精神往来”的超越世俗的生活态度,所以他的散文也超脱世俗的约束,挥洒自如,错综变化,汪洋恣肆。《逍遥游》中,数十个寓言,一会儿描绘大鹏搏击云天的 ① 的画面,一会儿用悠闲的笔触勾勒出一幅迷蒙广漠的图画,时而惊雷阵阵,时而和风细雨,时而蓝天白云。跌宕起伏, ② 。不过,“散点式”结构也不是 ③ 、毫无束缚的,而是必须紧扣中心来发挥,“起承转合”这些文章的基本要求仍然需要,也就是人们常说的“形散而神不散”。因此,它对作者驾驭全局能力的要求也是最高的,稍有不慎便容易偏离中心。

18.(3分)请在文中横线处填入恰当的成语。

19.(4分)请将文中画框线的句子改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

20.(4分)文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

一家三甲医院一年有5万个号被浪费。近日,这条消息引发关注。①___________,就会造成医疗资源的浪费。患者为什么会爽约,首先是在于当前的门诊预约没有建立起契约精神,充其量还只能算是一个诊疗关系意向书,患者方面弃之不用而没有任何损失,医生方面也不会因患者不来而刻意等候。当然,号源被闲置也不全是爽约的事,②___________。比如,有的医院同时提供现场、公众号、APP以及114平台预约挂号,假如给了114平台20%的号,预约的人少了,③___________,但这些号什么时间分给其他平台,就存在一些技术问题,给早了,这边会提前没号,给晚了,就可能过期作废。为此,建议各医院建立预约收费制,凡预约必须交定金,避免无成本爽约。

21.(3分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

22.(6分)请用一个因果关系的句子简述文段的主要内容。要求表达简洁流畅,不超过65个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

《论语 卫灵公》有言:“君子固穷,小人穷斯滥矣”。大意是,君子即便身处逆境,也会固守内心的操守,小人不得志的时候,就会想入非非,胡作乱为。古人告诫我们:逆境中只有守住“底线”,才守住了为人的根本。但也有人认为,道德底线低的人有时比道德底线高的人占优势,你做不出来,他做的出来,所以他们总能如鱼得水。

对于“底线”你有怎样的思考 请结合材料及自身感受写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:D

解析:就文中材料而言,并非李侗以“光风霁月”来形容黄庭坚的人格气象,而是黄庭坚以此形容周敦颐之人品。同时,文中并未提及李侗对黄庭坚的文学成就及道德修为是否给予高度评价。故D选项对相关内容的理解与分析有误。

2.答案:A

解析:B选项,依据材料一第4自然段,苏轼和欧阳修确实都创作了大量雅词,但并不能据此得出“两人在对词的认识以及审美个性上都有诸多相似之处”,因果关系不成立。同时依据文中内容,苏轼和欧阳修在对词的认识和审美个性等方面都存在差异,而非“都有诸多相似之处”。C选项,依据材料二第1自然段,“早期的词作音乐特质明显,但内容局限”理解正确,但由此得出“不利于词的创作传播”判断有误,依据文中“把依赖于音乐传播的歌词变为一种独立的抒情诗体”等相关内容,词的音乐特质反而是有利于其创作传播的。D选项,由“词文学的发展达到一个新高度”得出“诗与词双峰并立”的判断有误,原文并未提及。

3.答案:B

解析:依据材料二内容,所谓“诗人之雄”,就是士大夫固有的志向,包括体现传统儒学所倡导的道德责任感与历史使命感。B项,出自周邦彦《苏幕遮 燎沈香》,词人以雨后风荷为中心,由此而引入故乡归梦,表达思乡之情,体现的并非传统儒学所倡导的道德责任感与历史使命感,故不符合“诗人之雄”特质。

4.答案:①类比论证。将欧阳修、苏轼、黄庭坚的诗词创作进行类比,以此证明宋代士人在对词的认识和审美个性等方面虽然存在差异,但在对词的雅化上,又不约而同地沿着扩大词表现功能的道路前进,共同塑造着宋代士人的人格意象。②举例论证。例举欧阳修在贬谪中创作出“清风明月,幸属于闲人”的诗句,以澄明的诗境反映欧阳修清明自适的内心,证明了宋代士人对词表达功能的拓展都与政治影响下个人际遇的改变(尤其是贬谪语境)密切相关。(对苏轼、黄庭坚进行阐释亦可)

解析:

5.答案:①创作技法上的雅化:苏轼将诗的创作技法引入词中,运用了夸张、比喻、对偶等手法表现赤壁之景,陡峭的石壁插入云层,激起的浪花如卷起的千万堆的白雪,“乱石穿空”与“惊涛拍岸”结构相同,意义相关;②创作心理的雅化;在苏轼看来,眼前的雄奇壮阔之景就是赤壁之战的发生地,置身其中,建功立业的远大志向、力挽狂澜的历史使命感油然而生。③创作内容的雅化;苏轼通过描写与赤壁之战相关的内容,把对历史的审视与思考带入词中,追求内容和形式的统一。

6.答案:C

解析:C.“最终王丑根在其打骂下下地干活,走上脱贫之路”错误。老何虽然对王丑根有打骂行为,但也是有具体原因的,老何更多的是对王丑根真心实意的帮助,王丑根是在老何的感召下才主动下地干活,最终走上脱贫之路的。故选C。

7.答案:A

解析:A.“主要通过老何与王丑根的对话来展示矛盾”错误。小说主要是通过叙写老何与王丑根两次应对上级检查的不同表现来展示矛盾。故选A。

8.答案:①刀子嘴豆腐心。老何第一次受到训斥后,窝了一肚子的火气,第二天对王丑根说了很多气话,当王丑根又是赔笑又是自虐时,老何立马又心软了,之后,他们又恢复了正常关系。②有头脑,讲策略。“授人以鱼不如授人以渔。”老何让王丑根用自己种植的蔬菜和他交换那些需要的日用品,改变了王丑根只知道索取的现状。③忠于职守,有耐心。领导第二次检查工作,老何因为王丑根在全镇干群大会上做了五千字检查,还丢了升职的机会,即使这样,他也没有放弃,后面王丑根的变化也终于让他看到了希望。

解析:原文“王丑根当然不知道老何所受的训斥,老何也没必要将他的委屈对牛弹琴般地讲给王丑根听,老何就窝了一肚子的火气。”“老何第二天把他受到的训斥加倍赏给了王丑根”“王丑根知道自己说错了话,赶忙嘿嘿地给老何笑,笑完又扇脸,扇嘴巴,用拳头击打自己的头部,最后又像童子军那样举起右手向老何发誓,今后再也不说错话了。老何的心就软了下来”“之后,他们又恢复了正常关系”可知老何是刀子嘴豆腐心。原文老何认为“‘授人以鱼不如授人以渔。’”“他送给王丑根一些蔬菜种子,让他整理门前屋后土地,并要求他在地里种植蔬菜,那样,王丑根就可以用自己的蔬菜和他交换那些他需要的日用品”可知老何在帮助王丑根脱贫中有头脑,讲策略。原文“老何连夜写了五千言的检查稿。他被要求在全镇干群大会上作深刻反思”“创卫突击检查,老何挂了,他顺便把晋升正科的机会也给丢了”“老何抽了一夜闷烟。第二天天没亮,他掐灭最后一支烟头,披着大衣,赶往王丑根住处。黎明的曙光中,隐隐约约出现了一个人的影子。走近,是王丑根”可知老何屡遭打击,依然没有放弃帮助王丑根脱贫,表明老何是一个忠于职守,有耐心的干部。

9.答案:①展现人物性格,反映人物内心世界。例如从开篇镇长和王丑根对话中,可以看出王丑根最初的无知;老何受到训斥之后的语言描写,反应出他内心的无奈、憋闷。

②使小说情节更加曲折有致,引人入胜。“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”“你干啥呀?”“好!我到地里呀!”王丑根由之前对扶贫工作漠不关心,只知道一味索取,发展为亲自下地干活。

③小说多用方言口语,幽默风趣、通俗易懂,比如“你这个吃红肉屙白屎的东西!“”好你个屁呀!”等,增添了小说的乡土气息。

解析:文中语言描写的作用主要有三方面的作用:首先,体现在塑造人物形象上。如由他与新上任微服私访的镇长的对话中可见,王丑根的顽劣性,并没有郑重对待脱贫这件事情:“镇长问:‘你脱贫了吗?’”“还没有哩!”“已经脱了!”“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”等言语描写中可见他对脱贫并不关心。再比如老何受到训斥之后的语言描写,“我每月给你送的挂面让猪吃了吧?……今后少问我要东西,今天要糖,明天要洗衣粉,后天要卫生纸,我宁肯把那些吃的用的扔到河里也不给你了!……”则反应出他内心的无奈、憋闷。其次,推动故事情节的发展。“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”“你干啥呀?”“……那些米、那些油都进了狗肚子了,那个啥?”“好!我到地里呀!”使小说情节更加曲折有致,引人入胜。最后,语言富有个性化,小说多用方言口语,幽默风趣、通俗易懂,比如“干部把眼睛往上一翻,我就脱了!”“你这个吃红肉屙白屎的东西!“”好你个屁呀!”等,增添了小说的乡土气息。

10.答案:A

解析:划线句的意思是:当初,顾恺之在桓温府任职,桓温常说:“顾恺之身上痴呆与狡黠各占一半,合起来评判一下,正好平衡。”所以世俗传说顾恺之有三绝:才绝,画绝,痴绝。“恺之体中痴黠/各半”断句错误,“痴黠”“各半”,“痴”的意思是“极度迷恋某人或某种事物而不能自拔”,“黠”的意思是“聪明;狡猾”,再参照后文的“合而论之”,由此可以断定二者不能拆开,故排除B、C项;“故俗传恺之/有三绝”断句错误,“俗”是主语,“传”是谓语,“恺之有三绝”是宾语,完整的主谓宾不能拆开,故排除D项。故选:A。

11.答案:B

解析:B.“薨,周代天子、诸侯死之称。天子、诸侯死为薨,大夫死为卒,土死为不禄”表述错误。应是天子死曰崩,诸侯死曰薨。故选:B。

12.答案:D

解析:D.“顾恺之因受赞扬,彻夜吟诗。顾恺之的官署与谢瞻相邻,他在夜里咏诗,谢瞻常常不睡觉,而在远处赞扬他,顾恺之受到鼓励,便一直吟诵到天亮”表述错误。根据原文“瞻将眠,令人代己”之语可知,“谢瞻将要睡觉,令人代替自己”。故选:D。

13.答案:(1)顾恺之夸耀自己,言过其实(超过实际),少年于是用称赞他来戏弄他。又好咏诗,自己认为颇有古人风韵。

(2)桓玄曾经用一片柳叶骗他说:“这是蝉用来藏身的树叶,拿它来遮蔽自己,别人就看不见自己。”

参考译文:

顾恺之,字长康,是晋陵郡无锡县人。父亲顾悦之,曾任尚书左丞。恺之博学有才气,曾经创作《筝赋》,对人说:“我的赋好比嵇康的琴,不懂得欣赏的人一定会认为写的不好把它遗弃,见识高明的人因为它高妙奇特而加以珍惜。”桓温举荐他为大司马参军,很受桓温的亲近。桓温死后,恺之祭拜桓温之墓,赋诗道:“山崩溟海竭,鱼鸟将何依。”有人问他说:“你如此的倚重桓公,痛哭的情景可以用诗句来表达吗?”顾恺之答复说:“声如震雷破山,泪如倾河注海。”顾恺之尤其擅长绘画,构图描绘特别高妙,谢安特别看重他,认为有人类以来没人能达到这种成就。恺之每次画人像完成,经常好几年不点眼珠。人们问他缘故,他回答说:“四肢的美丑,与最精妙的地方本来没有什么关系,画像的传神,正在这个地方。”恺之一直看重嵇康的四言诗,所以为诗画图,常说:“画出手挥五弦的场面容易,画出目送归鸿的意境很难。”每画成一幅人像,都妙绝一时。曾经画裴楷人象,在面颊上加上三根毛,观看的人觉得人像特别的有精神。又为谢鲲画像,将人画在石岩里,说道:“这个人应该置身于丘壑之中。”想要为殷仲堪画像,仲堪有眼病,坚决拒绝。顾恺之说:“您的特点正是在眼上,如果将眼球点的黑黑的,再用飞白笔法涂色其上,使眼睛像薄云遮蔽月亮,不是非常美吗?”仲堪才答应了他。顾恺之夸耀自己,言过其实,少年于是用称赞他来戏弄他。又好咏诗,自己认为颇有古人风韵。有人请他效仿洛生咏诗,他说:“哪里至于学那个老奴婢的声音!”义熙初年,担任散骑常侍,(官署)与谢瞻相邻,夜里在月下长时间咏诗,谢瞻常常在远处赞扬他,恺之越发的用力吟诗忘记了疲倦。谢瞻将要睡觉,令人代替自己,恺之没有察觉出异样,于是一直吟诵到天亮才停止。顾恺之特别信奉小法术,认为用心访求一定能得到。桓玄曾经用一片柳叶骗他说:“这是蝉用来藏身的树叶,拿它来遮蔽自己,别人就看不见自己。”顾恺之特别高兴,拿树叶遮蔽自己,桓玄当着他的面小便,顾恺之相信桓玄看不见自己,非常的珍惜这片树叶。当初,顾恺之在桓温府任职,桓温常说:“顾恺之身上痴呆与狡黠各占一半,合起来评判一下,正好平衡。”所以世俗传说顾恺之有三绝:才绝,画绝,痴绝。六十二岁那年,死于任所。

14.答案:①被少年称赞戏弄。②月下咏诗被谢瞻戏弄。③被桓玄用柳叶戏弄。

解析:顾恺之沉迷于绘画当中而不能正确认识自己,常常在他人面前表现得很自夸,因此而被很多人戏弄。这主要表现在:①“恺之矜伐过实,少年因相称誉以为戏弄”一句,可以看出顾恺之曾经受到少年以夸赞他的方式而带来的弄。②“义熙初,为散骑常侍,与谢瞻连省,夜于月下长咏,瞻每遥赞之,恺之弥自力忘倦。瞻将眠,令人代己,恺之不觉有异,遂申旦而止”一句可知,谢瞻也曾经戏弄过顾恺之,具体说来就是在月下咏史的时候由于受到谢瞻的夸赞而忘记身边周围发生的事情,结果谢瞻令他人代替自己但顾恺之全然不觉,以致于一直吟咏到天亮。③“桓玄尝以一柳叶绐之曰:‘此蝉所翳叶也,取以自蔽,人不见己。’恺之喜,引叶自蔽,玄就溺焉,恺之信其不见己也,甚珍之”一句可知,顾恺之也受到过桓玄的戏弄。桓玄用“一叶障目”的故事来戏弄顾恺之,但顾恺之却信以为真并把那片柳叶当做宝贝珍藏起来。

15.答案:B

解析:本题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。B.“分别从仰视和俯视两个角度进行描写“错误。上句应该是俯视,下句应该是仰视。故选B。

16.答案:①谢诗抒发了人生迟暮的无奈和怀才不遇的愤慨。颈联写出了岁月流逝、人入暮年、借酒消愁的无奈,尾联借用典故,抒发了对曹氏父子的仰慕,反衬出当下无人赏识的愤慨。 ②杜诗抒发了漂泊无依的孤独和老病交加的窘迫。杜诗后两联以“万 里”“常作客”点明漂泊,以“百年”“繁霜鬓”说明年老,以“多病” “停杯”指出患病,以“艰难苦恨”写出生活困境。

解析:本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。谢诗的颈联“白发无情淹岁月,黄花有意照樽罍”意思是:无情的白发淹没了流逝的岁月,多情的黄花映照酒杯,我只有借酒浇愁。此联写出了岁月流逝、人入暮年、借酒消愁的无奈。尾联“西园公子虚陈迹,词客于今说爱才”意思是:西园荒芜,曹氏父子早已不在,如今的文人词客仍然谈论着他们爱才的故事,借用典故,暗寓情怀,抒发了对曹氏父子的仰慕,抒发了人生迟暮的无奈和怀才不遇的愤慨;杜诗的尾联“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊。酒杯”意思是:历尽了艰难苦恨白发长满了双甓,衰颓满心偏又暂停了浇愁的酒杯。尾联连用四个字“艰“难苦恨”,组合在一起,极尽笔墨突出诗人内心的痛苦和郁闷程度之深,愁肠百结,愁绪万千,以致于白了头发,伤了身体,失了流年,壮志未酬身先老,悲秋之情,愁苦之绪,绵延不绝,令人哀悸。颈联“万里悲秋常作客,百年多病独登台”意思是:悲对秋景感慨万里漂泊常年为客,一生当中疾病缠身今日独上高台。“悲秋”已让人黯然神伤,“万里悲秋”更是让人凄怆不已。一个“常”字更是道出“万里悲秋“时常与我相伴,悲哀感之强烈浓重,令人心神寂寥,无可排遣。这两联抒发了漂泊无依的孤独和穷病交加的窘迫。

17.答案:君子生非异也,善假于物

答案:锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年

答案:江山如画,一时多少豪杰

解析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。古诗文默写要做到以下几点:准确无误地背诵和记忆,背写时不添字,不掉字,不写错别字。

18.答案:示例:①波澜壮阔(比喻声势雄壮浩大);②变幻莫测(形容变化多端,难以揣测);③信马由缰(比喻漫无目的地闲逛或随意行动);

解析:①语境是“一大鹏搏击云天”,要形容“画面”,大鹏鸟巨大无比,搏击云天的画面是很震撼的,,这里可用“波澜壮阔”,比喻声势雄壮浩大。②语境是“时而惊雷阵阵,时而和风细雨,时而蓝天白云”,说明其变化多端,让人捉摸不定,可用“变幻莫测”,形容变化多端,难以揣测。③前面是否定词“不是”,这里填入的成语要与“毫无束缚”语意相反,可填“信马由缰”,比喻漫无目的地闲逛或随意行动。

19.答案:“散点式”结构的散文,挥洒笔墨的空间极为广阔、自由,十分有利于展现作者的才情与胸襟。

解析:画框线的句子是“挥洒笔墨空间极为广阔、自由的‘散点式’结构的散文对作者充分展现自己的才情与胸襟是十分有利的”,这里要将定语“挥洒笔墨空间极为广阔、自由的”单独改成一个短句,“对作者充分展现自己的才情与胸襟是十分有利的”也要做调整语序。可以用“自由的‘散点式’结构的散文”起头,再论述其特点,改写为:“散点式”结构的散文,挥洒笔墨的空间极为广阔、自由,十分有利于展现作者的才情与胸襟。

20.答案:①“时而惊雷阵阵”“时而和风细雨”“时而蓝天白云”结构相同,内容相关,构成排比句。②运用排比句,既增强了语言气势,也将庄子散文变幻莫测的特点描述得极为形象。

解析:三句“时而……”构成排比,结构相同,内容上也相关联。排比句的运用使得句子的气势更加充沛,更加生动地展现出庄子以《逍遥游》为代表的散文变幻莫测的特点。

21.答案:①如果爽约问题不解决;②有的还在于技术手段的不足;③这些号可能就会被闲置

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第一处,前面讲每年医院有很多号被浪费,后面讲“就会造成医疗资源的浪费”,此处应该是表假设的条件,也就是这些问题不能被解决,根据前面内容可知,是挂号爽约问题,所以此处需要写与“不解决爽约问题”相关对的内容。第二处,前面讲“号源被闲置”,后面举例说明,如平台预约挂号,什么时间分给其他平台,存在一些技术问题,此处应该是讲“号源被闲置”的原因之一技术问题。第三处,前面是假设的条件“给了114平台20%的号,预约的人少了”,后面讲“这些号什么时间分给其他平台,就存在一些技术问题”,也就是说没有很好的解决这些号的重新分配,那么可能会导致这些号被闲置。

22.答案:因为患者的爽约,预约平台的技术不足,造成了一些三甲医院大量的号源被浪费的现象,因此,建议各医院建立预约收费制度。

解析:本题考查学生语言表达之压缩语段和选用句式的能力。材料一共七句话。前三句明确问题,医院有很多号被浪费。然后分析问题产生的原因,如第四句分析原因“当前的门诊预约没有建立起契约精神”,第五句讲第二个原因,也就是技术问题,第六句举例说明。最后一句明确结论,如“建议各医院建立预约收费制”。题干要求用一个因果关系的句子,可以用关联词“因为……所以……”“之所以……是因为……”“由于……所以……”等。本题原因为“患者的爽约”“技术手法”等,结果为“建议各医院建立预约收费制度”。

23.答案:【例文】

咬定底线不放松 任尔东西南北风

《论语 卫灵公》有言:“君子固穷,小人穷斯滥矣”。诚哉斯言,君子身处逆境,也会固守内心底线,小人不得志的时候,就会想入非非,胡作乱为,所以君子才会常坦荡,小人则会长戚戚。如若放弃底线只为得到逆境中的如鱼得水,那么即使 “得水”,我们却失去了人立于世的标准。

人生不如意事常八九,如若我们成了人间惆怅客,泪纵横中时常感到东西南北四面的狂风袭击,我们唯有咬定底线不放松,确信身处逆境时之时正是考验我们内心之际,坚守住底线便寻找到了为人的价值、做人的理想以及修身立命的准则。

逆境中坚守底线,是实现自我价值的保证。刑场之上,一抚素琴。嵇康气清神宁,视死如归。无论是俯首为其请命的三千太学生,还是威严在上的一国之君,都不曾令他分神、动摇。此时的他命悬一线,他只须低头一句话,便生;继续坚持,则亡。他扬起眉一句“拿琴来!”潇洒从容。《广陵散》尽,嵇康亡。一曲《广陵散》为他的生命诠释了灵魂的底线,即使生命不在,也不肯趋附司马家族。一曲绝响,让他顶天立地,实现自我价值,高山仰止,景行行止,让后世仰望。

逆境中坚守底线,是追求人生理想的前提。流水淙淙,菊香阵阵。“悟已往之不谏,知来者之可追”的彭城令,饥冻虽切的他终于明白心为形役的惆怅与独悲,于是他怅然慷慨,即使饥寒交迫,也毅然决然的远离污浊官场,坚守心灵的底线。富贵非他的愿望,于幽幽清菊中寻找幽静的桃花源才是他心之所向,他在逆境中坚守了自己的底线,实现了自身的人生理想。

逆境中坚守底线,是修身立命的准则。人之底线,犹如树之根,树无根,生则不久,人无底线,立世则不长。春秋乱,诸侯战,烽火起,悲歌响,在诸侯混战的时期,孟子于乱世之上坚守底线,于追名逐利之际提倡克己复礼,以“先义后利,舍生而取义”的底线要求自己,才会在混乱时代以微弱之躯名垂青史,成就经世不绝的传奇大儒。正是他在逆境中的固守底线,才能在时代的青史画卷上留下如此浓墨重彩的一笔。反之,“年轻有为”的芮成钢一定没想到,此时此刻他眼前那冰冷的铁窗,正无情的讥笑着他十几年拼来的荣誉。

水坚守了底线,可润泽万代,逾越了底线,则洪灾泛滥;火坚守了底线,可促进文明,逾越了底线,则生灵涂炭。身处当代,我们青年应以史为鉴,树立起正确的价值观、义利观,不要让迷雾遮住了双眼,不要任狂风吹折了底线。即使身在狂风暴雨中,坚守住底线我们自可闲庭信步,漫随天外云卷云舒,闲看庭前花开花落。

咬定底线不放松,任尔东西南北风!

解析:立意:切合题意的立意是逆境中也要坚守底线;符合题意的立意是单谈坚守做人底线或者坚守道德底线;基本符合题意的立意是谈到底线但全文并不是只谈底线;偏离题意的立意是全文没谈底线。

同课章节目录