2.3喀斯特、海岸和冰川地貌 课时分层练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.3喀斯特、海岸和冰川地貌 课时分层练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 16:14:43 | ||

图片预览

文档简介

2.3喀斯特、海岸和冰川地貌——2023-2024学年高一地理湘教版(2019)必修第一册课时分层练

【夯实基础】

知识点1 喀斯特地貌

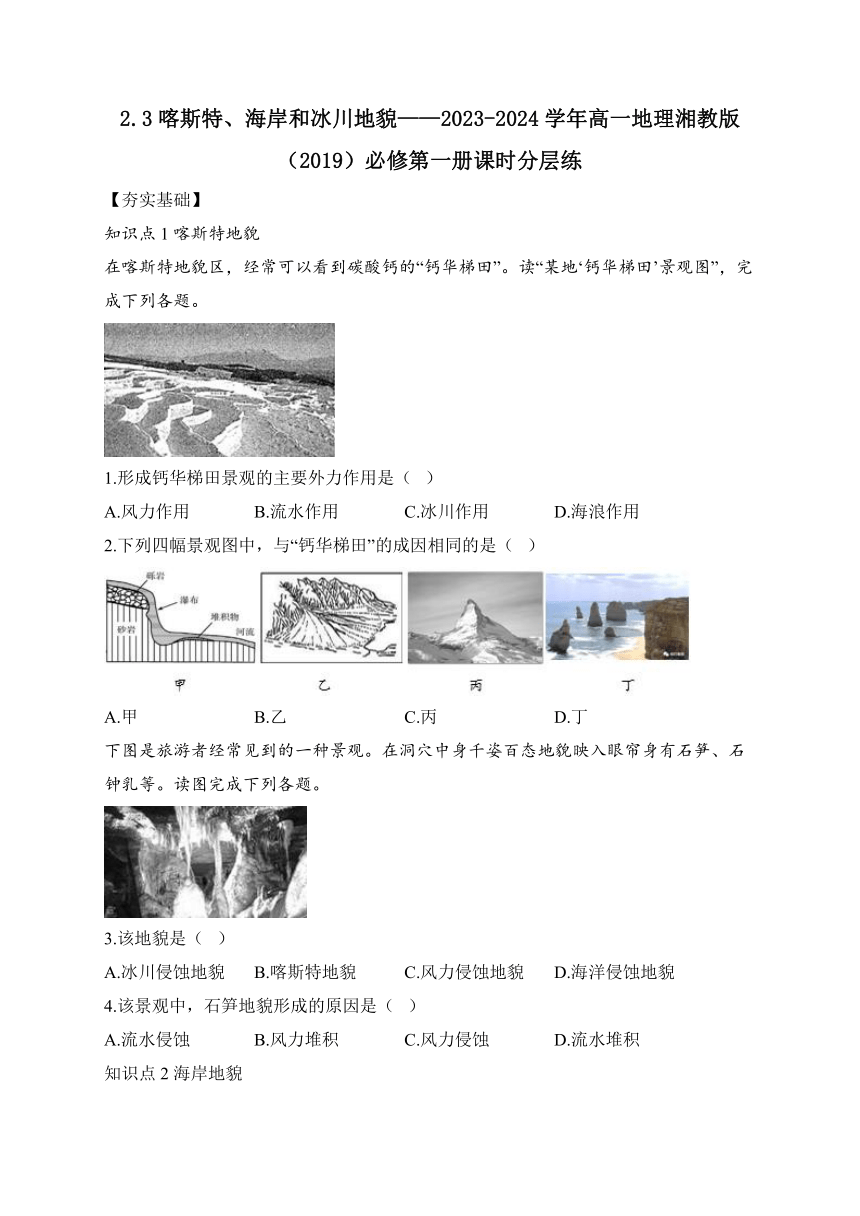

在喀斯特地貌区,经常可以看到碳酸钙的“钙华梯田”。读“某地‘钙华梯田’景观图”,完成下列各题。

1.形成钙华梯田景观的主要外力作用是( )

A.风力作用 B.流水作用 C.冰川作用 D.海浪作用

2.下列四幅景观图中,与“钙华梯田”的成因相同的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

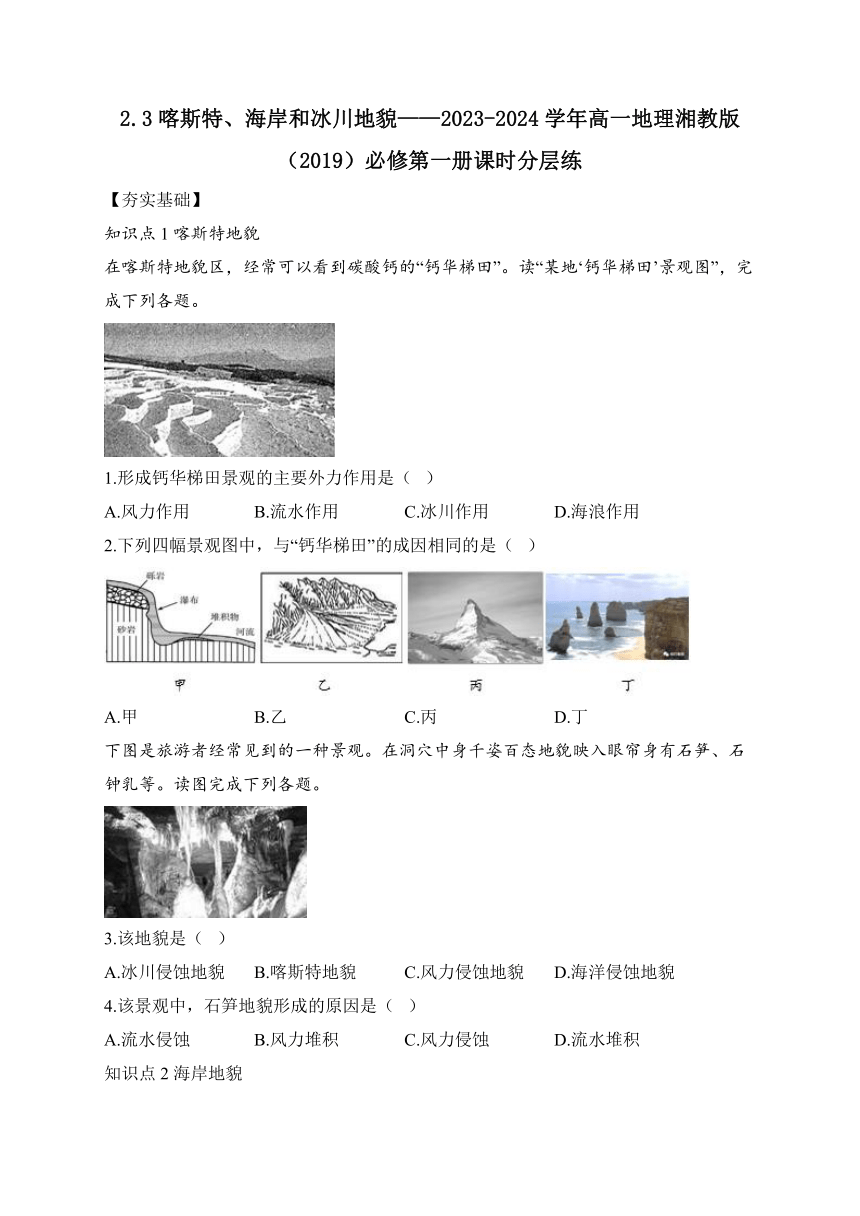

下图是旅游者经常见到的一种景观。在洞穴中身千姿百态地貌映入眼帘身有石笋、石钟乳等。读图完成下列各题。

3.该地貌是( )

A.冰川侵蚀地貌 B.喀斯特地貌 C.风力侵蚀地貌 D.海洋侵蚀地貌

4.该景观中,石笋地貌形成的原因是( )

A.流水侵蚀 B.风力堆积 C.风力侵蚀 D.流水堆积

知识点2 海岸地貌

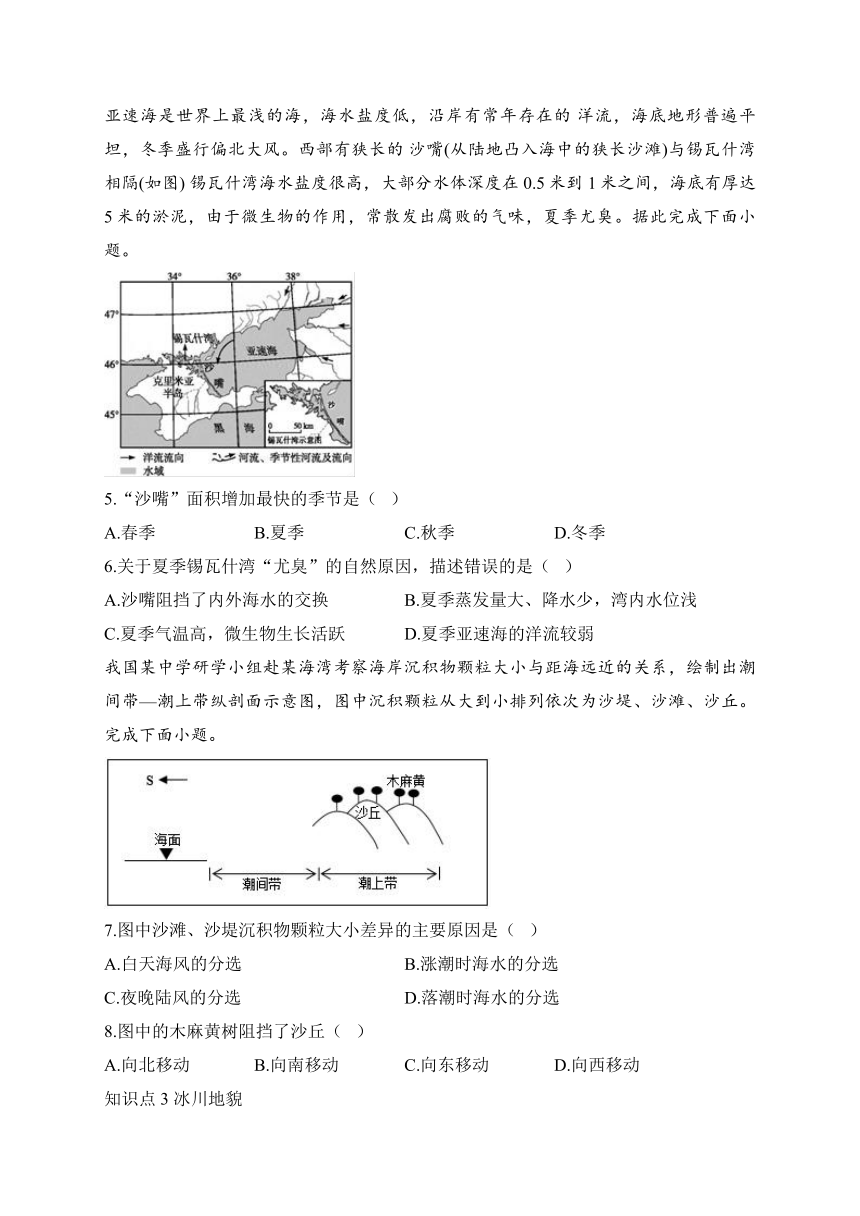

亚速海是世界上最浅的海,海水盐度低,沿岸有常年存在的 洋流,海底地形普遍平坦,冬季盛行偏北大风。西部有狭长的 沙嘴(从陆地凸入海中的狭长沙滩)与锡瓦什湾相隔(如图) 锡瓦什湾海水盐度很高,大部分水体深度在0.5米到1米之间,海底有厚达5米的淤泥,由于微生物的作用,常散发出腐败的气味,夏季尤臭。据此完成下面小题。

5.“沙嘴”面积增加最快的季节是( )

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

6.关于夏季锡瓦什湾“尤臭”的自然原因,描述错误的是( )

A.沙嘴阻挡了内外海水的交换 B.夏季蒸发量大、降水少,湾内水位浅

C.夏季气温高,微生物生长活跃 D.夏季亚速海的洋流较弱

我国某中学研学小组赴某海湾考察海岸沉积物颗粒大小与距海远近的关系,绘制出潮间带—潮上带纵剖面示意图,图中沉积颗粒从大到小排列依次为沙堤、沙滩、沙丘。完成下面小题。

7.图中沙滩、沙堤沉积物颗粒大小差异的主要原因是( )

A.白天海风的分选 B.涨潮时海水的分选

C.夜晚陆风的分选 D.落潮时海水的分选

8.图中的木麻黄树阻挡了沙丘( )

A.向北移动 B.向南移动 C.向东移动 D.向西移动

知识点3 冰川地貌

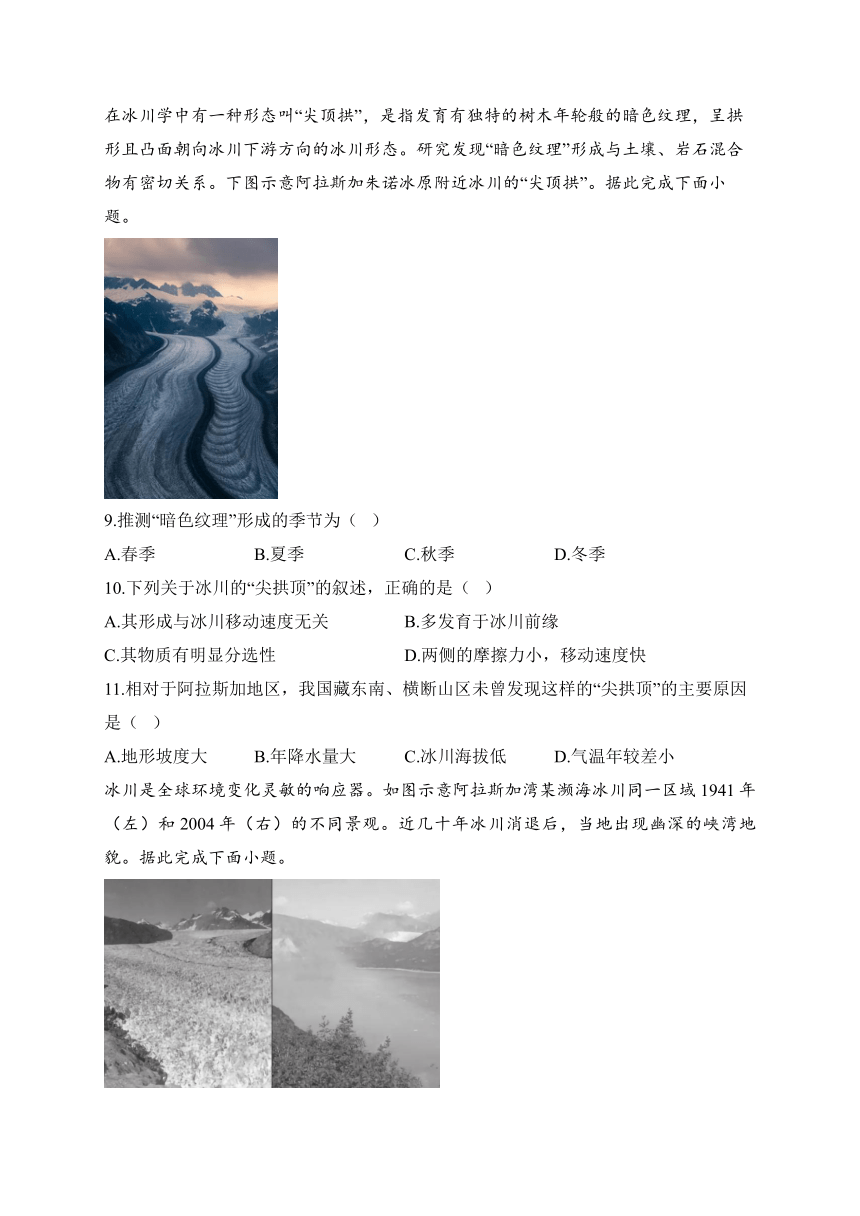

在冰川学中有一种形态叫“尖顶拱”,是指发育有独特的树木年轮般的暗色纹理,呈拱形且凸面朝向冰川下游方向的冰川形态。研究发现“暗色纹理”形成与土壤、岩石混合物有密切关系。下图示意阿拉斯加朱诺冰原附近冰川的“尖顶拱”。据此完成下面小题。

9.推测“暗色纹理”形成的季节为( )

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

10.下列关于冰川的“尖拱顶”的叙述,正确的是( )

A.其形成与冰川移动速度无关 B.多发育于冰川前缘

C.其物质有明显分选性 D.两侧的摩擦力小,移动速度快

11.相对于阿拉斯加地区,我国藏东南、横断山区未曾发现这样的“尖拱顶”的主要原因是( )

A.地形坡度大 B.年降水量大 C.冰川海拔低 D.气温年较差小

冰川是全球环境变化灵敏的响应器。如图示意阿拉斯加湾某濒海冰川同一区域1941年(左)和2004年(右)的不同景观。近几十年冰川消退后,当地出现幽深的峡湾地貌。据此完成下面小题。

12.冰川消退后,在消退区可出现的景观变化是( )

A.野生动物减少 B.裸岩面积减少 C.植被覆盖增加 D.平原面积增加

13.峡湾形成后,冰川消退加快。峡湾对冰川消退产生影响的原因主要是( )

A.海浪顶托破冰 B.海水释热融冰 C.寒流加快运冰 D.海风强劲蚀冰

14.1941—2004年当地下垫面的变化可导致( )

A.太阳辐射增强 B.大气温度下降 C.地面辐射增强 D.水面蒸发减弱

【提升能力】

下图为常见地貌景观图,据此完成下面小题。

15.上图中a地貌在我国的典型分布区是( )

A.塔里木盆地 B.云贵高原 C.青藏高原 D.东南丘陵

16.关于地貌景观b的说法正确的是( )

A.b为冲积扇地貌,是流水的沉积作用形成的

B.b为三角洲地貌,主要形成于河流出山口处

C.b为三角洲地貌,是流水的沉积作用形成的

D.b为冲积扇地貌,是风力堆积作用形成的

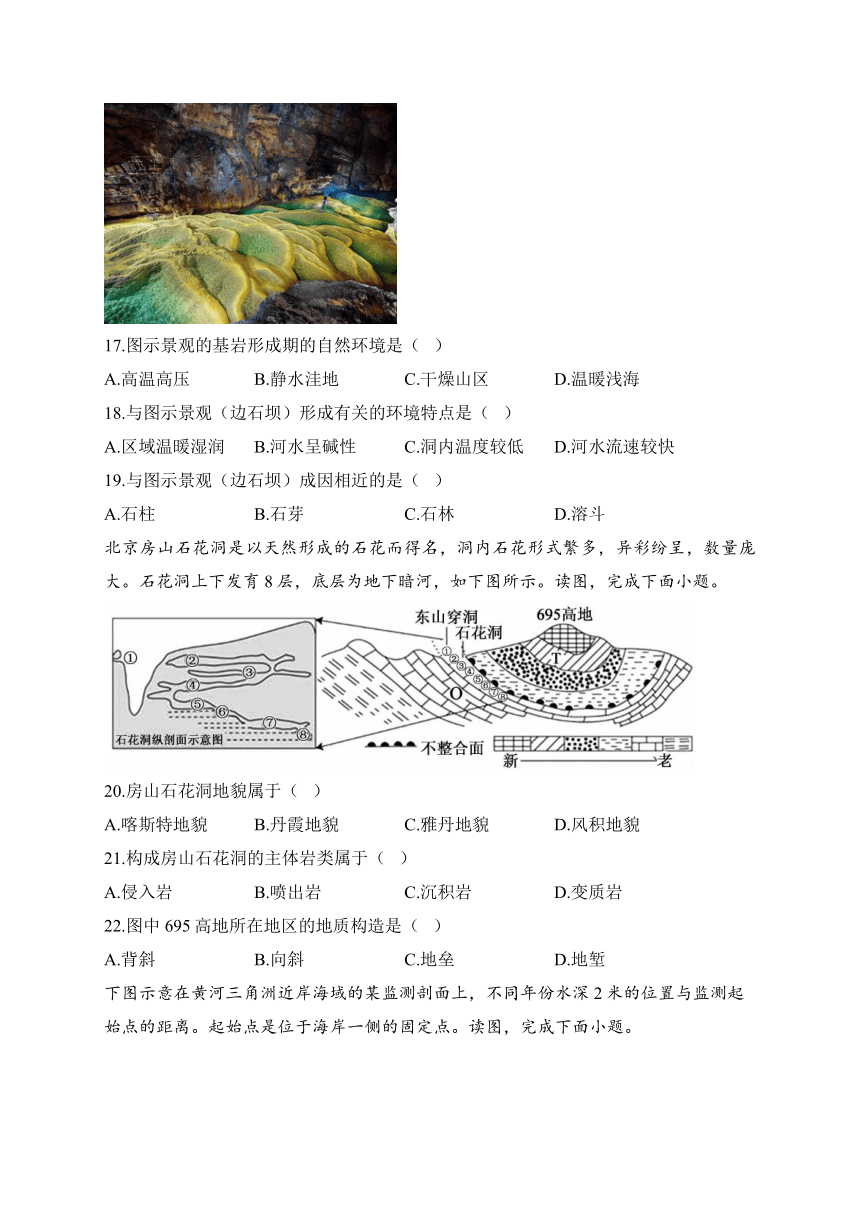

钙华是含碳酸氢钙的地热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物。钙华形态多变,常见钙华锥、丘、扇、钟乳石等。在贵州遵义附近一处地下溶洞中,发现了金黄色的边石坝群奇观,堪称“地下黄龙”据此完成下面小题。

17.图示景观的基岩形成期的自然环境是( )

A.高温高压 B.静水洼地 C.干燥山区 D.温暖浅海

18.与图示景观(边石坝)形成有关的环境特点是( )

A.区域温暖湿润 B.河水呈碱性 C.洞内温度较低 D.河水流速较快

19.与图示景观(边石坝)成因相近的是( )

A.石柱 B.石芽 C.石林 D.溶斗

北京房山石花洞是以天然形成的石花而得名,洞内石花形式繁多,异彩纷呈,数量庞大。石花洞上下发育8层,底层为地下暗河,如下图所示。读图,完成下面小题。

20.房山石花洞地貌属于( )

A.喀斯特地貌 B.丹霞地貌 C.雅丹地貌 D.风积地貌

21.构成房山石花洞的主体岩类属于( )

A.侵入岩 B.喷出岩 C.沉积岩 D.变质岩

22.图中695高地所在地区的地质构造是( )

A.背斜 B.向斜 C.地垒 D.地堑

下图示意在黄河三角洲近岸海域的某监测剖面上,不同年份水深2米的位置与监测起始点的距离。起始点是位于海岸一侧的固定点。读图,完成下面小题。

23.1975~2004年,该剖面近岸海域海底侵蚀、淤积的变化趋势是( )

A.持续淤积 B.先侵蚀、后淤积

C.持续侵蚀 D.先淤积、后侵蚀

24.推测1992~1997年期间( )

A.黄河流域年均降水量增加 B.黄河入海年径流量减少

C..黄河流域植被覆盖率降低 D.黄河沿岸农业灌溉面积减少

【综合素养】

25.阅读图文材料,回答下列问题。

在云南洱海湖区边缘的A地附近普遍存在距今6000年前形成的螺壳层(属于岸滩沉积的),在B点发现距今3500年前的湖砂沉积(属于湖相沉积)。洱海西侧剧烈抬升,形成海拔约为4000m的苍山。苍山山体主要由硬度较大的变质岩组成,山顶附近全年有一半时间存在积雪。苍山东坡发育了多条河流,在河流入湖口处形成集中连片的洪积扇,此处洪积扇砾石含量较高且缺少泥质沉积。

(1)指出历史时期内洱海湖面在水平方向上变化的方位。

(2)说明洱海西岸洪积扇沉积物粒径大的原因。

26.阅读图文材料,回答下列小题。

巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40—80mm,蒸发量超过3000mm。沙漠东南部有湖泊群和高大沙山(高度200—300米)集中分布(如图所示)。研究发现,湖泊水由深部断裂带的地下热水补给,湖泊及附近出现钙华(含碳酸氢钙的地下热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物)及较高(高度10—20米)的钙质胶结层。钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的“内核”。沙山内部水汽蒸发,比较潮湿。

(1)判断该地的主导风向,并说明理由。

(2)分析该地湖泊附近形成高大沙山的原因。

27.阅读图文材料,完成下列要求。

小明多次随老师赴太行山某溶洞研学基地考察。他发现,洞外崖壁夏季细流潺潺,冬季冰锥倒悉,洞内石钟乳和石笋的形态结构各异;(1)前者由洞顶向下生长、上粗下细,后者相反(图1);(2)二者横切西虽都呈同心圆状(图2),但前者上部空心、下部实心,后者整体实心:(3)前者纵切面下端纹层(沉积微层理)下凹,后者纹层上凸(图3)。

(1)图1所示地狼类型是___________结合图文信息,在下图框申适当位置,分别绘出石钟乳和石笋的外部形态,并用箭头示意垂直方向的生长趋势。

(2)结合图2,简述石钟乳横切面岩石微层理结构的特点及各层年龄关系。

(3)结合图3,指出石笋纵切面沉积微层理弯曲的方向及弯曲度的变化,并推测洞内影响其形态变化的可能因素。

答案以及解析

答案:1.B; 2.B

解析:1.由题干可知,在喀斯特地区的溶洞中,经常可以看到碳酸钙的“钙华梯田”,形成钙华梯田景观的主要外力作用是流水沉积。故选:B。

2.由题干可知,在喀斯特地区的溶洞中,经常可以看到碳酸钙的“钙华梯田”,形成钙华梯田景观的主要外力作用是流水沉积。与之成因相同的是B山麓冲积扇。故选:B。

答案:3.B; 4.D

解析:3.地貌为溶洞,属于喀斯特地貌,该地貌是具有溶蚀力的水对岩石溶蚀作用形成的。故选B。

4.即含碳酸氢钙(可溶性物质)脱水形成碳酸钙(不溶于水)形成的,属于流水堆积作用。故选D。

5.答案:B

解析:根据图示及材料可知,沙嘴的形成与河流挟带泥沙入海、海流搬运、锡瓦什湾海底地平水浅、海流所挟带的泥沙容易沉积等有关。由材料可知,亚速海冬季盛行偏北大风,风力强劲,泥沙被搬运到沙嘴以外区域,夏季因风力弱、海流趋缓,泥沙沉积较多,“沙嘴”面积增加快,B项正确。

6.答案:D

解析:根据材料“海底有厚达5米的淤泥,由于微生物的作用,常散发出腐败的气味,夏季尤臭”,说明臭味主要来自水中淤泥以及沉积物的腐烂,夏季气温高,微生物生长活跃;“尤臭”说明气味难以扩散,由亚速海的经纬度和地理位置可知,其为地中海气候,夏季蒸发量大,降水少,湾内水位更浅;沙嘴阻挡了湾内外海水的交换,稀释作用弱,臭味难以扩散;该地的海流常年存在,海流位于海湾以内的亚速海,对海湾“尤臭”影响较小。故D项错误,符合题意。

7.答案:D

解析:依据图文材料,造成沙滩、沙堤沉积物颗粒大小差异的主要原因是因为沙滩处于潮间带,沙堤处于潮间带及潮上带的过度地带,沙滩受潮水的沉积作用和侵蚀作用,导致沙堤颗粒大而沙滩颗粒小。涨潮时海水流速较快,对沙滩主要以侵蚀、搬运为主,排除B;海浪将沙粒搬运到海岸,由于海浪来时快、退时慢,退潮时搬运能力下降,大沙粒先沉积,堆积在沙堤处,小沙粒被带回沉积在沙滩上,从而导致沙堤颗粒大而沙滩颗粒小,D正确。海风、陆风的风向相反,分选性不明显,不是形成稳定的沙堤、沙滩地貌的主要作用,AC错。故选D。

8.答案:A

解析:根据图文材料,木麻黄树处于沙丘的北侧,可以阻挡沙丘向北移动,排除BCD,A正确。故选A。

9.答案:B

解析:冰川在发生融化和再冻结过程中,深色的土壤和岩石混合物混杂其中,冰川呈现暗色,故“暗色纹理”形成于温度高的夏季。故选B。

10.答案:B

解析:拱形且凸面朝向冰川下游方向的冰川形态与冰川移动速度有关,A错误。“尖顶拱”发生于冰川融化、冻结区,位于冰川前缘,海拔较低,气温较高,易发生冻融,B正确。冰碛物分选性差,C错误。两侧阻力大,摩擦力高,移动速度慢,D错误。故选B。

11.答案:D

解析:藏东南、横断山区地形坡度、降水量与“尖顶拱”关系不大,排除AB。藏东南、横断山区纬度低,冰川海拔较高,C错误。两者冰川前缘气温最高均为0°左右,冬季藏东南、横断山区气温较高,故气温年较美小,融化和冻结季节性不明显,D正确。故选D。

12.答案:C

解析:冰川消退以后,此处变为峡湾地貌。冰川消融是全球气候变暖导致的,气温上升,有利于植被的生长和动物的生存,C正确,A错误;冰川消退,原本被冰川覆盖的岩石裸露出来,裸岩面积增加,B错误;冰川消退,平原面积没有增加,D错误。

13.答案:B

解析:受地形影响,峡湾内风小,水面波浪小,不足以顶托破冰,A错误;冰川消退后,海水的比热容较大,海水温度较高,会释放热量,加速冰川消退,B正确;阿拉斯加湾沿岸有暖流流经,且寒流运冰会降低海水温度,导致冰川消退慢,C错误;峡湾地貌形成以后,两侧山体较高,对风的阻挡作用较强,海风较弱,D错误。

14.答案:C

解析:冰川消退,大面积山体裸露,冰面减少,裸岩面积增加,下垫面对太阳辐射的反射作用减弱,地面吸收太阳辐射增温,同时又以长波辐射的形式把热量传递给近地面大气,地面辐射增强,大气温度上升,C正确,B错误;下垫面的改变不会影响太阳辐射的变化,A错误;由材料可知,当地冰川消退,此处成为峡湾,峡湾水面大,蒸发强,D错误。

15.答案:A

解析:根据图中信息可知,a为沙丘,多布局于干旱半干旱地区,因此,a地貌在我国的典型分布区是塔里木盆地,A正确,排除BCD,故选A。

16.答案:C

解析:根据图中信息可知,b为河流入海口处形成的三角洲地貌,由河流沉积作用而成,C正确,排除ABD。故选C。

17.答案:D

解析:溶洞形成于石灰岩地区,而石灰岩是由生活在温暖浅海的珊瑚虫遗体堆积演变而来的,D选项正确;高温高压下形成变质岩,A错误;静水洼地形成沉积岩,但不一定是石灰岩,B错误;干燥山区多侵蚀作用,不易形成沉积岩,C错误。故选D。

18.答案:C

解析:由材料“钙华是含碳酸氢钙的地热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物”可知,边石坝是溶洞中含碳酸氢钙的碱性河水因洞内温度较低,溶解度降低而析出形成的碳酸钙沉淀,故C选项正确。区域温暖湿润是喀斯特地貌发育的环境条件,但不是本题局部边石坝形成的局部沉积小环境,A错误;河水呈碱性也是含碳酸氢钙的河流水的特点,但不是形成边石坝的局部沉积小环境,B错误;地表径流沿斜坡漫流时,遇到地表凸起部位,水流翻越阻隔流速加快,水体变薄,水中的二氧化碳逸出,在凸起部位发生碳酸钙淀积,形成“边石坝”,但是本题中材料“含碳酸氢钙的地热水接近和出露于地表时”,因此不符合本题中形成的“边石坝”类型,D错误。故选C。

19.答案:A

解析:由上题可知,边石坝属于流水沉积地貌,石柱是流水沉积地貌,A正确;石芽、石林、溶斗是流水侵蚀(溶蚀)地貌,B、C、D错误。故选A。

20.答案:A

解析:考查地貌类型的判断,根据材料及图可知,房山石花洞岩层中含有地下暗河、溶洞等,说明流水的溶蚀作用强烈,据此判断,该地貌属于喀斯特地貌。故选A。

21.答案:C

解析:根据上题可知,房山石花洞地貌属于喀斯特地貌,喀斯特地貌的主体岩类以石灰岩(沉积岩)为主。故选C。

22.答案:B

解析:根据岩层新老关系及者层弯曲方向进行判断,695高地岩层向下弯曲,且岩层中间新,两侧老,故判断该该地所在地区属于向斜。故选B。

23.答案:D

解析:本题考查外力作用对地理环境的影响及读图分析能力。随着距离海岸的距离增加,海水深度增加。根据图中1975~2004年的水深2米的位置与监测起始点的距离变化,1975年至1990年,水深2米的位置与监测点的距离增加,说明近岸海域海底淤积严重,海水深度减小;1990至2004年,水深2米的位置与监测点的距离减小,海水深度增加,说明近岸海域海底以侵蚀为主,所以1975~2004年,该剖面近岸海域海底先淤积、后侵蚀,故选D。

24.答案:B

解析:本题考查自然地理环境的整体性。1992~1997年期间,水深2米的位置与监测起始点的距离下降,说明海水深度增加,泥沙淤积减轻。黄河入海径流量减少,河口处泥沙淤积减少,水深加大,B正确;黄河流域年均降水量增加,导致河流的冲刷作用加强,水土流失加测,泥沙淤积加重,河口处水深减小,A错误;黄河流域植被覆盖率降低,水土流失加剧,泥沙淤积严重,河口处水深变浅,C错误;黄河沿岸农业灌溉面积减少,河流流量增加,流速变快,泥沙淤积增大,河口处水深变浅,D错误。故选B项。

25.答案:

(1)变化情况:先向陆地方向推进,后向湖心方向退却。

(2)①河流流程短,洪水期,流量大;②地势落差较大,坡度较陡,重力坍塌形成的碎屑物较多;③物源区海拔高,气候寒冷,冻融风化作用强烈,加之山体以硬度较大的变质岩为主,风化碎屑产物粒径偏大。

解析:

(1)结合洱海周边地理事物分布示意图以及材料“在洱海湖区边缘A地附近普遍存在距今6000年前形成的螺壳层,在B点发现距今3500年前的湖砂沉积”可以看出,螺壳层属于岸滩堆积,指示当时湖岸线位置处于现今湖泊内部,而湖砂沉积属于湖相沉积,指示当时湖岸线位置处于现今湖泊外部,说明湖面在水平方向上先向陆地方向(向东北方向)推进,后向湖心方向(向西南方向)退却。

(2)洱海西岸洪积扇砾石含量较高且缺少泥质沉积的原因可以从影响河流搬运作用的因素以及物源区本身质地的角度分析。河流流程短,洪水期,流量大,地势落差较大,坡度较陡,重力坍塌形成的碎屑物较多,流速较快,河流搬运能力强,大颗粒砾石在出山口沉积下来;同时物源区海拔高,气候寒冷,冻融风化作用强烈,加之山体以硬度较大的变质岩为主,风化碎屑产物粒径偏大,砾石占比较高。

26.答案:(1)西北风(偏西风)。理由:沙山(链)东北—西南延伸,沙山西北坡缓,受风力侵蚀,应为迎风坡(或沙山东南坡陡,应为背风坡)。

(2)风力强盛,沙源丰富;钙华及钙质胶结层对风沙的阻挡,风沙在此沉积;水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

解析:(1)由材料“钙华及钙质胶结层位于沙山底部”可知,巴丹吉林沙漠的沙山是固定沙山,迎风坡受风力侵蚀,坡度较缓;背风坡坡度较陡。由图可知,巴丹吉林沙漠沙山呈东北一西南方向延伸,沙山西北坡缓,是迎风坡;东南坡坡陡,是背风坡。说明当地的主导风向是西北风(偏西风)。

(2)沙山是风力沉积(堆积)地貌,可从沙源、风力大小、沉积环境等角度进行分析。由材料“巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40-80mm,蒸发量超过3000mm”可知,当地气候干旱,沙源丰富;该地位于内蒙古西部,气候干旱,风力强盛,携带大量风沙;由材料“湖泊及附近出现钙华…钙质胶结层”和“钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的内核”可知,钙华及钙质胶结层阻挡风沙,风沙在此沉积;由材料“沙山内部水汽蒸发,比较潮湿”可知,水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

27.答案:(1)喀斯特地貌。如图:

。

(2)大致呈同心圆状,中部有空心(导管);中心部分的年代相对较老,边缘较新。

(3)微层理上凸,上层包覆下层;各层弯曲并不一致,由底部向上不断变大。

影响因素:滴水量、滴水高度(水滴物质成分、饱和度、洞内温度等)。

解析:(1)据材料“小明多次随老师赴太行山某溶洞研学基地考察”,结合图片信息可知,该地貌类型是喀斯特地貌。钟乳石是石灰岩洞中悬在洞顶上的锥状物体,由含碳酸钙的水溶液逐渐蒸发凝结而成,其生长态势是向下生长。石笋是石灰岩洞中位于溶洞洞底的尖锥体,其生长态势是向上生长。示意图如下:

(2)读图可知,石钟乳横切面岩石微层理结构大致呈同心圆状,中部有空心导管;同心圆大小、间距不等;中心部分形成的时间较早,相对较老,边缘部分形成的时间较晚,相对较新。

(3)读图可知,石笋纵切面沉积微层理向上弯曲,上层包覆下层;各层弯曲形态、间距并不一致,由底部向上部不断变大,越往上椎体面积越小。洞内影响其形态变化的可能因素包括滴水量、水滴物质成分、饱和度、洞内温度等。

【夯实基础】

知识点1 喀斯特地貌

在喀斯特地貌区,经常可以看到碳酸钙的“钙华梯田”。读“某地‘钙华梯田’景观图”,完成下列各题。

1.形成钙华梯田景观的主要外力作用是( )

A.风力作用 B.流水作用 C.冰川作用 D.海浪作用

2.下列四幅景观图中,与“钙华梯田”的成因相同的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

下图是旅游者经常见到的一种景观。在洞穴中身千姿百态地貌映入眼帘身有石笋、石钟乳等。读图完成下列各题。

3.该地貌是( )

A.冰川侵蚀地貌 B.喀斯特地貌 C.风力侵蚀地貌 D.海洋侵蚀地貌

4.该景观中,石笋地貌形成的原因是( )

A.流水侵蚀 B.风力堆积 C.风力侵蚀 D.流水堆积

知识点2 海岸地貌

亚速海是世界上最浅的海,海水盐度低,沿岸有常年存在的 洋流,海底地形普遍平坦,冬季盛行偏北大风。西部有狭长的 沙嘴(从陆地凸入海中的狭长沙滩)与锡瓦什湾相隔(如图) 锡瓦什湾海水盐度很高,大部分水体深度在0.5米到1米之间,海底有厚达5米的淤泥,由于微生物的作用,常散发出腐败的气味,夏季尤臭。据此完成下面小题。

5.“沙嘴”面积增加最快的季节是( )

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

6.关于夏季锡瓦什湾“尤臭”的自然原因,描述错误的是( )

A.沙嘴阻挡了内外海水的交换 B.夏季蒸发量大、降水少,湾内水位浅

C.夏季气温高,微生物生长活跃 D.夏季亚速海的洋流较弱

我国某中学研学小组赴某海湾考察海岸沉积物颗粒大小与距海远近的关系,绘制出潮间带—潮上带纵剖面示意图,图中沉积颗粒从大到小排列依次为沙堤、沙滩、沙丘。完成下面小题。

7.图中沙滩、沙堤沉积物颗粒大小差异的主要原因是( )

A.白天海风的分选 B.涨潮时海水的分选

C.夜晚陆风的分选 D.落潮时海水的分选

8.图中的木麻黄树阻挡了沙丘( )

A.向北移动 B.向南移动 C.向东移动 D.向西移动

知识点3 冰川地貌

在冰川学中有一种形态叫“尖顶拱”,是指发育有独特的树木年轮般的暗色纹理,呈拱形且凸面朝向冰川下游方向的冰川形态。研究发现“暗色纹理”形成与土壤、岩石混合物有密切关系。下图示意阿拉斯加朱诺冰原附近冰川的“尖顶拱”。据此完成下面小题。

9.推测“暗色纹理”形成的季节为( )

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

10.下列关于冰川的“尖拱顶”的叙述,正确的是( )

A.其形成与冰川移动速度无关 B.多发育于冰川前缘

C.其物质有明显分选性 D.两侧的摩擦力小,移动速度快

11.相对于阿拉斯加地区,我国藏东南、横断山区未曾发现这样的“尖拱顶”的主要原因是( )

A.地形坡度大 B.年降水量大 C.冰川海拔低 D.气温年较差小

冰川是全球环境变化灵敏的响应器。如图示意阿拉斯加湾某濒海冰川同一区域1941年(左)和2004年(右)的不同景观。近几十年冰川消退后,当地出现幽深的峡湾地貌。据此完成下面小题。

12.冰川消退后,在消退区可出现的景观变化是( )

A.野生动物减少 B.裸岩面积减少 C.植被覆盖增加 D.平原面积增加

13.峡湾形成后,冰川消退加快。峡湾对冰川消退产生影响的原因主要是( )

A.海浪顶托破冰 B.海水释热融冰 C.寒流加快运冰 D.海风强劲蚀冰

14.1941—2004年当地下垫面的变化可导致( )

A.太阳辐射增强 B.大气温度下降 C.地面辐射增强 D.水面蒸发减弱

【提升能力】

下图为常见地貌景观图,据此完成下面小题。

15.上图中a地貌在我国的典型分布区是( )

A.塔里木盆地 B.云贵高原 C.青藏高原 D.东南丘陵

16.关于地貌景观b的说法正确的是( )

A.b为冲积扇地貌,是流水的沉积作用形成的

B.b为三角洲地貌,主要形成于河流出山口处

C.b为三角洲地貌,是流水的沉积作用形成的

D.b为冲积扇地貌,是风力堆积作用形成的

钙华是含碳酸氢钙的地热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物。钙华形态多变,常见钙华锥、丘、扇、钟乳石等。在贵州遵义附近一处地下溶洞中,发现了金黄色的边石坝群奇观,堪称“地下黄龙”据此完成下面小题。

17.图示景观的基岩形成期的自然环境是( )

A.高温高压 B.静水洼地 C.干燥山区 D.温暖浅海

18.与图示景观(边石坝)形成有关的环境特点是( )

A.区域温暖湿润 B.河水呈碱性 C.洞内温度较低 D.河水流速较快

19.与图示景观(边石坝)成因相近的是( )

A.石柱 B.石芽 C.石林 D.溶斗

北京房山石花洞是以天然形成的石花而得名,洞内石花形式繁多,异彩纷呈,数量庞大。石花洞上下发育8层,底层为地下暗河,如下图所示。读图,完成下面小题。

20.房山石花洞地貌属于( )

A.喀斯特地貌 B.丹霞地貌 C.雅丹地貌 D.风积地貌

21.构成房山石花洞的主体岩类属于( )

A.侵入岩 B.喷出岩 C.沉积岩 D.变质岩

22.图中695高地所在地区的地质构造是( )

A.背斜 B.向斜 C.地垒 D.地堑

下图示意在黄河三角洲近岸海域的某监测剖面上,不同年份水深2米的位置与监测起始点的距离。起始点是位于海岸一侧的固定点。读图,完成下面小题。

23.1975~2004年,该剖面近岸海域海底侵蚀、淤积的变化趋势是( )

A.持续淤积 B.先侵蚀、后淤积

C.持续侵蚀 D.先淤积、后侵蚀

24.推测1992~1997年期间( )

A.黄河流域年均降水量增加 B.黄河入海年径流量减少

C..黄河流域植被覆盖率降低 D.黄河沿岸农业灌溉面积减少

【综合素养】

25.阅读图文材料,回答下列问题。

在云南洱海湖区边缘的A地附近普遍存在距今6000年前形成的螺壳层(属于岸滩沉积的),在B点发现距今3500年前的湖砂沉积(属于湖相沉积)。洱海西侧剧烈抬升,形成海拔约为4000m的苍山。苍山山体主要由硬度较大的变质岩组成,山顶附近全年有一半时间存在积雪。苍山东坡发育了多条河流,在河流入湖口处形成集中连片的洪积扇,此处洪积扇砾石含量较高且缺少泥质沉积。

(1)指出历史时期内洱海湖面在水平方向上变化的方位。

(2)说明洱海西岸洪积扇沉积物粒径大的原因。

26.阅读图文材料,回答下列小题。

巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40—80mm,蒸发量超过3000mm。沙漠东南部有湖泊群和高大沙山(高度200—300米)集中分布(如图所示)。研究发现,湖泊水由深部断裂带的地下热水补给,湖泊及附近出现钙华(含碳酸氢钙的地下热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物)及较高(高度10—20米)的钙质胶结层。钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的“内核”。沙山内部水汽蒸发,比较潮湿。

(1)判断该地的主导风向,并说明理由。

(2)分析该地湖泊附近形成高大沙山的原因。

27.阅读图文材料,完成下列要求。

小明多次随老师赴太行山某溶洞研学基地考察。他发现,洞外崖壁夏季细流潺潺,冬季冰锥倒悉,洞内石钟乳和石笋的形态结构各异;(1)前者由洞顶向下生长、上粗下细,后者相反(图1);(2)二者横切西虽都呈同心圆状(图2),但前者上部空心、下部实心,后者整体实心:(3)前者纵切面下端纹层(沉积微层理)下凹,后者纹层上凸(图3)。

(1)图1所示地狼类型是___________结合图文信息,在下图框申适当位置,分别绘出石钟乳和石笋的外部形态,并用箭头示意垂直方向的生长趋势。

(2)结合图2,简述石钟乳横切面岩石微层理结构的特点及各层年龄关系。

(3)结合图3,指出石笋纵切面沉积微层理弯曲的方向及弯曲度的变化,并推测洞内影响其形态变化的可能因素。

答案以及解析

答案:1.B; 2.B

解析:1.由题干可知,在喀斯特地区的溶洞中,经常可以看到碳酸钙的“钙华梯田”,形成钙华梯田景观的主要外力作用是流水沉积。故选:B。

2.由题干可知,在喀斯特地区的溶洞中,经常可以看到碳酸钙的“钙华梯田”,形成钙华梯田景观的主要外力作用是流水沉积。与之成因相同的是B山麓冲积扇。故选:B。

答案:3.B; 4.D

解析:3.地貌为溶洞,属于喀斯特地貌,该地貌是具有溶蚀力的水对岩石溶蚀作用形成的。故选B。

4.即含碳酸氢钙(可溶性物质)脱水形成碳酸钙(不溶于水)形成的,属于流水堆积作用。故选D。

5.答案:B

解析:根据图示及材料可知,沙嘴的形成与河流挟带泥沙入海、海流搬运、锡瓦什湾海底地平水浅、海流所挟带的泥沙容易沉积等有关。由材料可知,亚速海冬季盛行偏北大风,风力强劲,泥沙被搬运到沙嘴以外区域,夏季因风力弱、海流趋缓,泥沙沉积较多,“沙嘴”面积增加快,B项正确。

6.答案:D

解析:根据材料“海底有厚达5米的淤泥,由于微生物的作用,常散发出腐败的气味,夏季尤臭”,说明臭味主要来自水中淤泥以及沉积物的腐烂,夏季气温高,微生物生长活跃;“尤臭”说明气味难以扩散,由亚速海的经纬度和地理位置可知,其为地中海气候,夏季蒸发量大,降水少,湾内水位更浅;沙嘴阻挡了湾内外海水的交换,稀释作用弱,臭味难以扩散;该地的海流常年存在,海流位于海湾以内的亚速海,对海湾“尤臭”影响较小。故D项错误,符合题意。

7.答案:D

解析:依据图文材料,造成沙滩、沙堤沉积物颗粒大小差异的主要原因是因为沙滩处于潮间带,沙堤处于潮间带及潮上带的过度地带,沙滩受潮水的沉积作用和侵蚀作用,导致沙堤颗粒大而沙滩颗粒小。涨潮时海水流速较快,对沙滩主要以侵蚀、搬运为主,排除B;海浪将沙粒搬运到海岸,由于海浪来时快、退时慢,退潮时搬运能力下降,大沙粒先沉积,堆积在沙堤处,小沙粒被带回沉积在沙滩上,从而导致沙堤颗粒大而沙滩颗粒小,D正确。海风、陆风的风向相反,分选性不明显,不是形成稳定的沙堤、沙滩地貌的主要作用,AC错。故选D。

8.答案:A

解析:根据图文材料,木麻黄树处于沙丘的北侧,可以阻挡沙丘向北移动,排除BCD,A正确。故选A。

9.答案:B

解析:冰川在发生融化和再冻结过程中,深色的土壤和岩石混合物混杂其中,冰川呈现暗色,故“暗色纹理”形成于温度高的夏季。故选B。

10.答案:B

解析:拱形且凸面朝向冰川下游方向的冰川形态与冰川移动速度有关,A错误。“尖顶拱”发生于冰川融化、冻结区,位于冰川前缘,海拔较低,气温较高,易发生冻融,B正确。冰碛物分选性差,C错误。两侧阻力大,摩擦力高,移动速度慢,D错误。故选B。

11.答案:D

解析:藏东南、横断山区地形坡度、降水量与“尖顶拱”关系不大,排除AB。藏东南、横断山区纬度低,冰川海拔较高,C错误。两者冰川前缘气温最高均为0°左右,冬季藏东南、横断山区气温较高,故气温年较美小,融化和冻结季节性不明显,D正确。故选D。

12.答案:C

解析:冰川消退以后,此处变为峡湾地貌。冰川消融是全球气候变暖导致的,气温上升,有利于植被的生长和动物的生存,C正确,A错误;冰川消退,原本被冰川覆盖的岩石裸露出来,裸岩面积增加,B错误;冰川消退,平原面积没有增加,D错误。

13.答案:B

解析:受地形影响,峡湾内风小,水面波浪小,不足以顶托破冰,A错误;冰川消退后,海水的比热容较大,海水温度较高,会释放热量,加速冰川消退,B正确;阿拉斯加湾沿岸有暖流流经,且寒流运冰会降低海水温度,导致冰川消退慢,C错误;峡湾地貌形成以后,两侧山体较高,对风的阻挡作用较强,海风较弱,D错误。

14.答案:C

解析:冰川消退,大面积山体裸露,冰面减少,裸岩面积增加,下垫面对太阳辐射的反射作用减弱,地面吸收太阳辐射增温,同时又以长波辐射的形式把热量传递给近地面大气,地面辐射增强,大气温度上升,C正确,B错误;下垫面的改变不会影响太阳辐射的变化,A错误;由材料可知,当地冰川消退,此处成为峡湾,峡湾水面大,蒸发强,D错误。

15.答案:A

解析:根据图中信息可知,a为沙丘,多布局于干旱半干旱地区,因此,a地貌在我国的典型分布区是塔里木盆地,A正确,排除BCD,故选A。

16.答案:C

解析:根据图中信息可知,b为河流入海口处形成的三角洲地貌,由河流沉积作用而成,C正确,排除ABD。故选C。

17.答案:D

解析:溶洞形成于石灰岩地区,而石灰岩是由生活在温暖浅海的珊瑚虫遗体堆积演变而来的,D选项正确;高温高压下形成变质岩,A错误;静水洼地形成沉积岩,但不一定是石灰岩,B错误;干燥山区多侵蚀作用,不易形成沉积岩,C错误。故选D。

18.答案:C

解析:由材料“钙华是含碳酸氢钙的地热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物”可知,边石坝是溶洞中含碳酸氢钙的碱性河水因洞内温度较低,溶解度降低而析出形成的碳酸钙沉淀,故C选项正确。区域温暖湿润是喀斯特地貌发育的环境条件,但不是本题局部边石坝形成的局部沉积小环境,A错误;河水呈碱性也是含碳酸氢钙的河流水的特点,但不是形成边石坝的局部沉积小环境,B错误;地表径流沿斜坡漫流时,遇到地表凸起部位,水流翻越阻隔流速加快,水体变薄,水中的二氧化碳逸出,在凸起部位发生碳酸钙淀积,形成“边石坝”,但是本题中材料“含碳酸氢钙的地热水接近和出露于地表时”,因此不符合本题中形成的“边石坝”类型,D错误。故选C。

19.答案:A

解析:由上题可知,边石坝属于流水沉积地貌,石柱是流水沉积地貌,A正确;石芽、石林、溶斗是流水侵蚀(溶蚀)地貌,B、C、D错误。故选A。

20.答案:A

解析:考查地貌类型的判断,根据材料及图可知,房山石花洞岩层中含有地下暗河、溶洞等,说明流水的溶蚀作用强烈,据此判断,该地貌属于喀斯特地貌。故选A。

21.答案:C

解析:根据上题可知,房山石花洞地貌属于喀斯特地貌,喀斯特地貌的主体岩类以石灰岩(沉积岩)为主。故选C。

22.答案:B

解析:根据岩层新老关系及者层弯曲方向进行判断,695高地岩层向下弯曲,且岩层中间新,两侧老,故判断该该地所在地区属于向斜。故选B。

23.答案:D

解析:本题考查外力作用对地理环境的影响及读图分析能力。随着距离海岸的距离增加,海水深度增加。根据图中1975~2004年的水深2米的位置与监测起始点的距离变化,1975年至1990年,水深2米的位置与监测点的距离增加,说明近岸海域海底淤积严重,海水深度减小;1990至2004年,水深2米的位置与监测点的距离减小,海水深度增加,说明近岸海域海底以侵蚀为主,所以1975~2004年,该剖面近岸海域海底先淤积、后侵蚀,故选D。

24.答案:B

解析:本题考查自然地理环境的整体性。1992~1997年期间,水深2米的位置与监测起始点的距离下降,说明海水深度增加,泥沙淤积减轻。黄河入海径流量减少,河口处泥沙淤积减少,水深加大,B正确;黄河流域年均降水量增加,导致河流的冲刷作用加强,水土流失加测,泥沙淤积加重,河口处水深减小,A错误;黄河流域植被覆盖率降低,水土流失加剧,泥沙淤积严重,河口处水深变浅,C错误;黄河沿岸农业灌溉面积减少,河流流量增加,流速变快,泥沙淤积增大,河口处水深变浅,D错误。故选B项。

25.答案:

(1)变化情况:先向陆地方向推进,后向湖心方向退却。

(2)①河流流程短,洪水期,流量大;②地势落差较大,坡度较陡,重力坍塌形成的碎屑物较多;③物源区海拔高,气候寒冷,冻融风化作用强烈,加之山体以硬度较大的变质岩为主,风化碎屑产物粒径偏大。

解析:

(1)结合洱海周边地理事物分布示意图以及材料“在洱海湖区边缘A地附近普遍存在距今6000年前形成的螺壳层,在B点发现距今3500年前的湖砂沉积”可以看出,螺壳层属于岸滩堆积,指示当时湖岸线位置处于现今湖泊内部,而湖砂沉积属于湖相沉积,指示当时湖岸线位置处于现今湖泊外部,说明湖面在水平方向上先向陆地方向(向东北方向)推进,后向湖心方向(向西南方向)退却。

(2)洱海西岸洪积扇砾石含量较高且缺少泥质沉积的原因可以从影响河流搬运作用的因素以及物源区本身质地的角度分析。河流流程短,洪水期,流量大,地势落差较大,坡度较陡,重力坍塌形成的碎屑物较多,流速较快,河流搬运能力强,大颗粒砾石在出山口沉积下来;同时物源区海拔高,气候寒冷,冻融风化作用强烈,加之山体以硬度较大的变质岩为主,风化碎屑产物粒径偏大,砾石占比较高。

26.答案:(1)西北风(偏西风)。理由:沙山(链)东北—西南延伸,沙山西北坡缓,受风力侵蚀,应为迎风坡(或沙山东南坡陡,应为背风坡)。

(2)风力强盛,沙源丰富;钙华及钙质胶结层对风沙的阻挡,风沙在此沉积;水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

解析:(1)由材料“钙华及钙质胶结层位于沙山底部”可知,巴丹吉林沙漠的沙山是固定沙山,迎风坡受风力侵蚀,坡度较缓;背风坡坡度较陡。由图可知,巴丹吉林沙漠沙山呈东北一西南方向延伸,沙山西北坡缓,是迎风坡;东南坡坡陡,是背风坡。说明当地的主导风向是西北风(偏西风)。

(2)沙山是风力沉积(堆积)地貌,可从沙源、风力大小、沉积环境等角度进行分析。由材料“巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40-80mm,蒸发量超过3000mm”可知,当地气候干旱,沙源丰富;该地位于内蒙古西部,气候干旱,风力强盛,携带大量风沙;由材料“湖泊及附近出现钙华…钙质胶结层”和“钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的内核”可知,钙华及钙质胶结层阻挡风沙,风沙在此沉积;由材料“沙山内部水汽蒸发,比较潮湿”可知,水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

27.答案:(1)喀斯特地貌。如图:

。

(2)大致呈同心圆状,中部有空心(导管);中心部分的年代相对较老,边缘较新。

(3)微层理上凸,上层包覆下层;各层弯曲并不一致,由底部向上不断变大。

影响因素:滴水量、滴水高度(水滴物质成分、饱和度、洞内温度等)。

解析:(1)据材料“小明多次随老师赴太行山某溶洞研学基地考察”,结合图片信息可知,该地貌类型是喀斯特地貌。钟乳石是石灰岩洞中悬在洞顶上的锥状物体,由含碳酸钙的水溶液逐渐蒸发凝结而成,其生长态势是向下生长。石笋是石灰岩洞中位于溶洞洞底的尖锥体,其生长态势是向上生长。示意图如下:

(2)读图可知,石钟乳横切面岩石微层理结构大致呈同心圆状,中部有空心导管;同心圆大小、间距不等;中心部分形成的时间较早,相对较老,边缘部分形成的时间较晚,相对较新。

(3)读图可知,石笋纵切面沉积微层理向上弯曲,上层包覆下层;各层弯曲形态、间距并不一致,由底部向上部不断变大,越往上椎体面积越小。洞内影响其形态变化的可能因素包括滴水量、水滴物质成分、饱和度、洞内温度等。