2.2地表形态的变化 课时分层练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.2地表形态的变化 课时分层练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 16:29:20 | ||

图片预览

文档简介

2.2地表形态的变化——2023-2024学年高二地理湘教版(2019)选择性必修1课时分层练

【夯实基础】

知识点1 内力作用与外力作用

1.下列属于内力作用表现形式的是( )

A.风化 B.搬运 C.沉积 D.地壳运动

雅鲁藏布江大峡谷是地球上最深的峡谷。

2.形成雅鲁藏布江大峡谷的外力作用主要是( )

A.地壳运动 B.风化剥蚀 C.流水侵蚀 D.风力侵蚀

3.河谷地貌一般发育在( )

A.高原和山区 B.河流弯曲处 C.河流的下游 D.河流入海口

知识点2 内力作用与地表形态

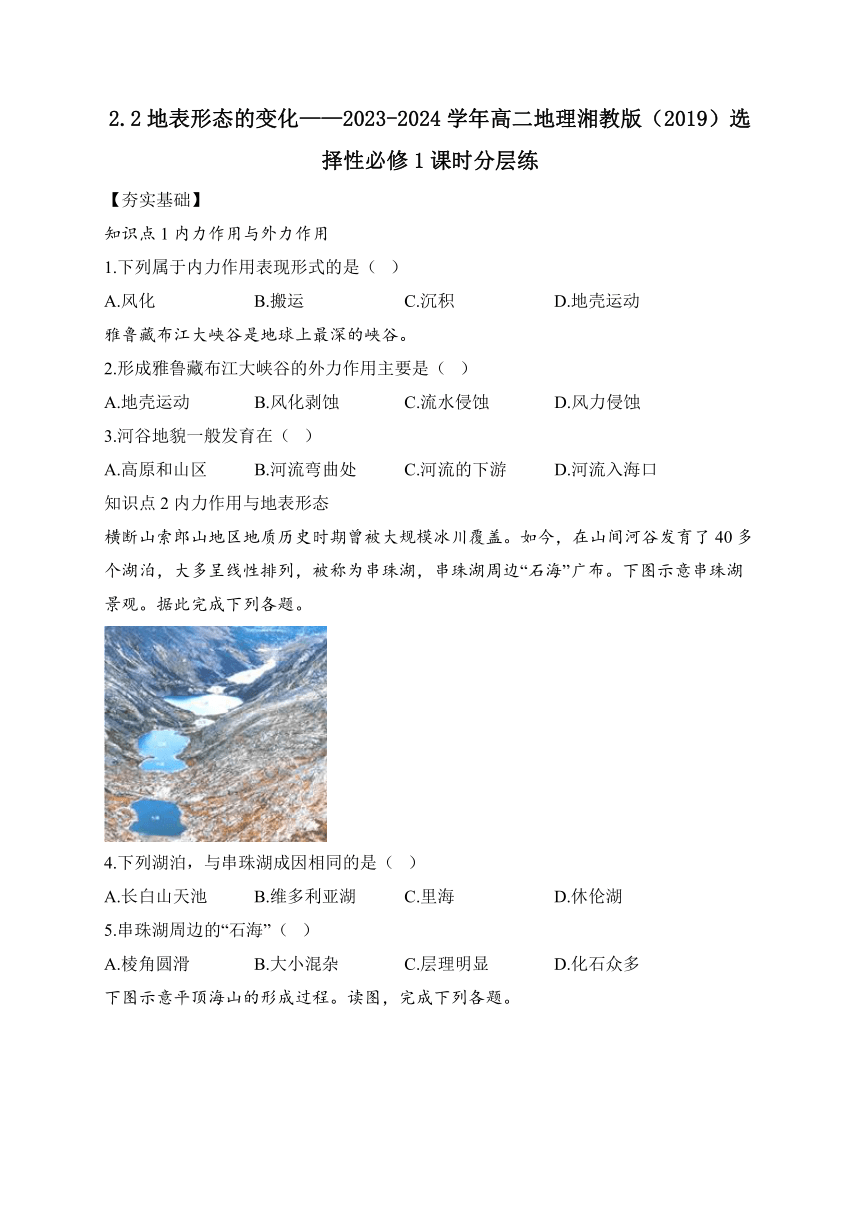

横断山索郎山地区地质历史时期曾被大规模冰川覆盖。如今,在山间河谷发育了40多个湖泊,大多呈线性排列,被称为串珠湖,串珠湖周边“石海”广布。下图示意串珠湖景观。据此完成下列各题。

4.下列湖泊,与串珠湖成因相同的是( )

A.长白山天池 B.维多利亚湖 C.里海 D.休伦湖

5.串珠湖周边的“石海”( )

A.棱角圆滑 B.大小混杂 C.层理明显 D.化石众多

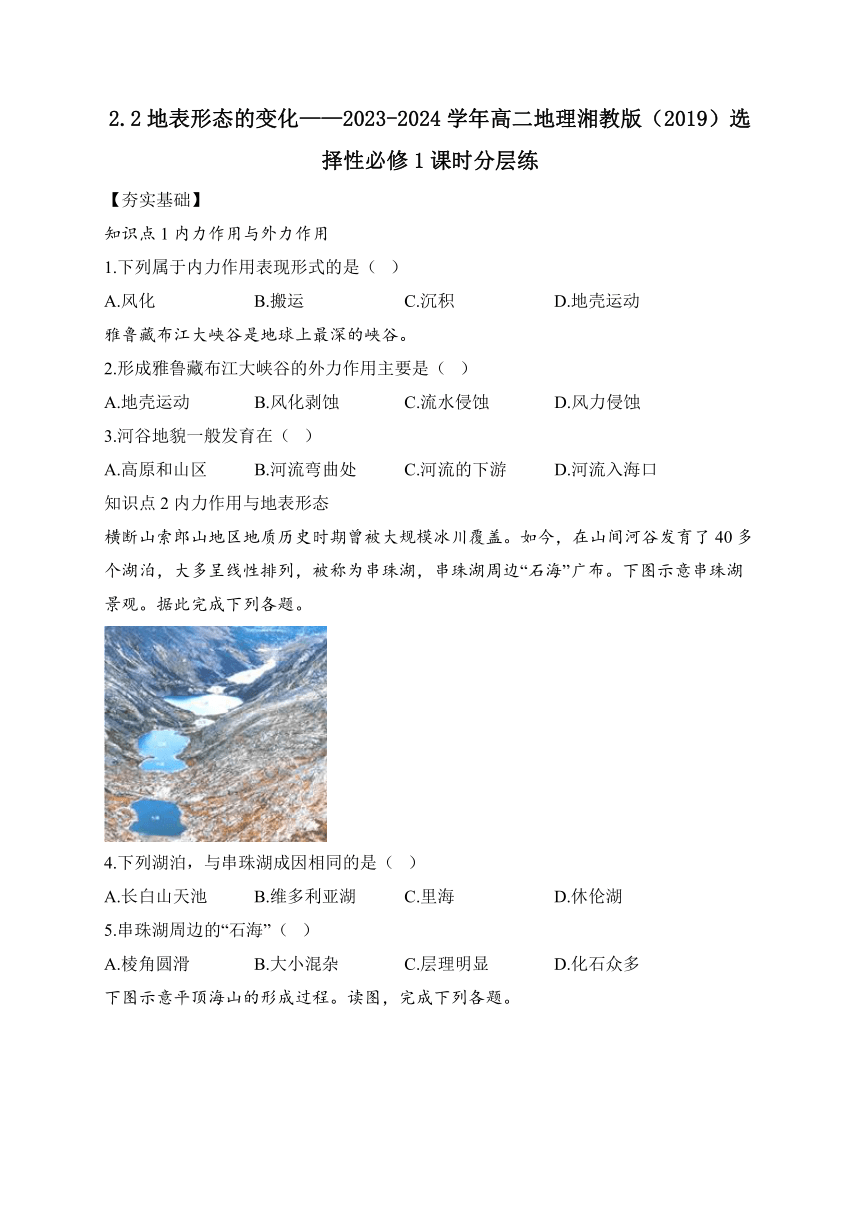

下图示意平顶海山的形成过程。读图,完成下列各题。

6.组成该山体岩石的矿物直接来自( )

A.地表 B.地壳上部 C.地壳下部 D.地幔

7.平顶海山( )

A.为褶皱山 B.由沉积岩构成

C.顶部形态由内力作用塑造 D.随着板块的移动没入水下

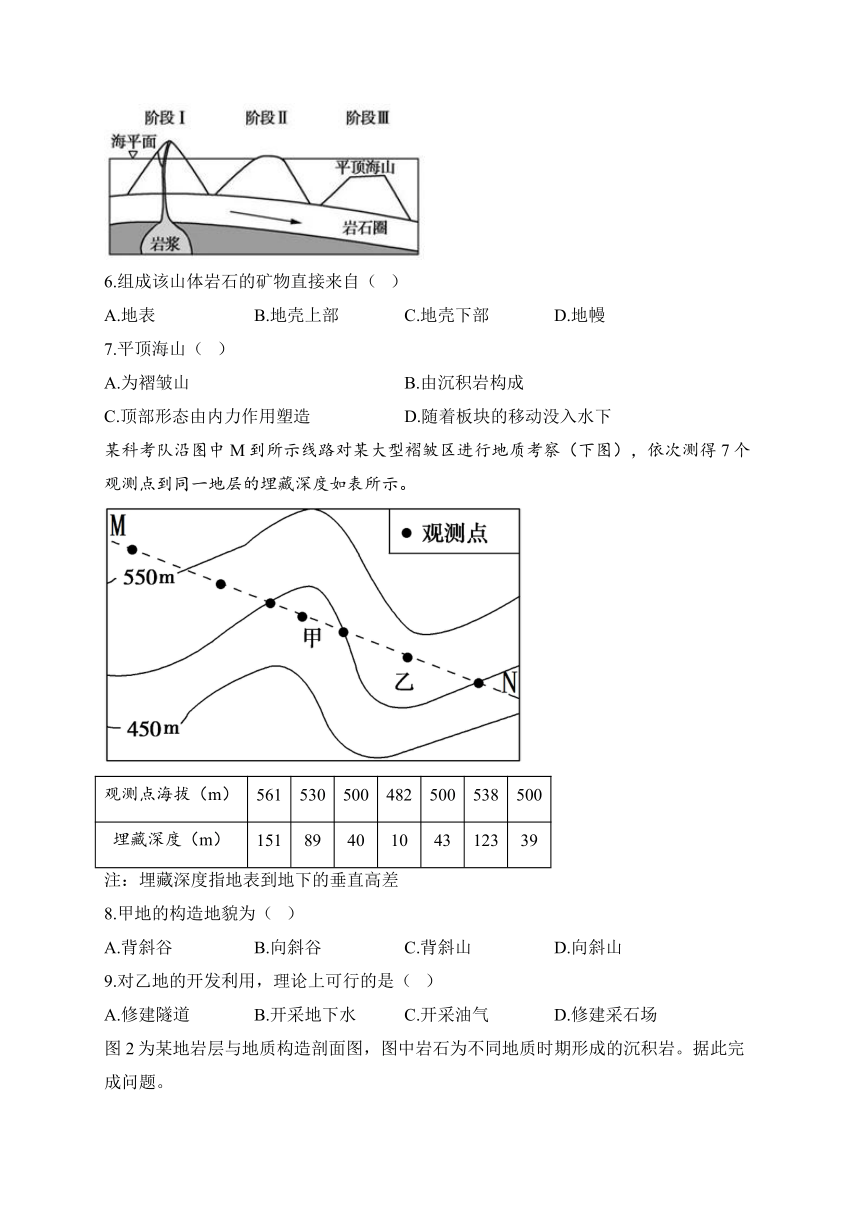

某科考队沿图中M到所示线路对某大型褶皱区进行地质考察(下图),依次测得7个观测点到同一地层的埋藏深度如表所示。

观测点海拔(m) 561 530 500 482 500 538 500

埋藏深度(m) 151 89 40 10 43 123 39

注:埋藏深度指地表到地下的垂直高差

8.甲地的构造地貌为( )

A.背斜谷 B.向斜谷 C.背斜山 D.向斜山

9.对乙地的开发利用,理论上可行的是( )

A.修建隧道 B.开采地下水 C.开采油气 D.修建采石场

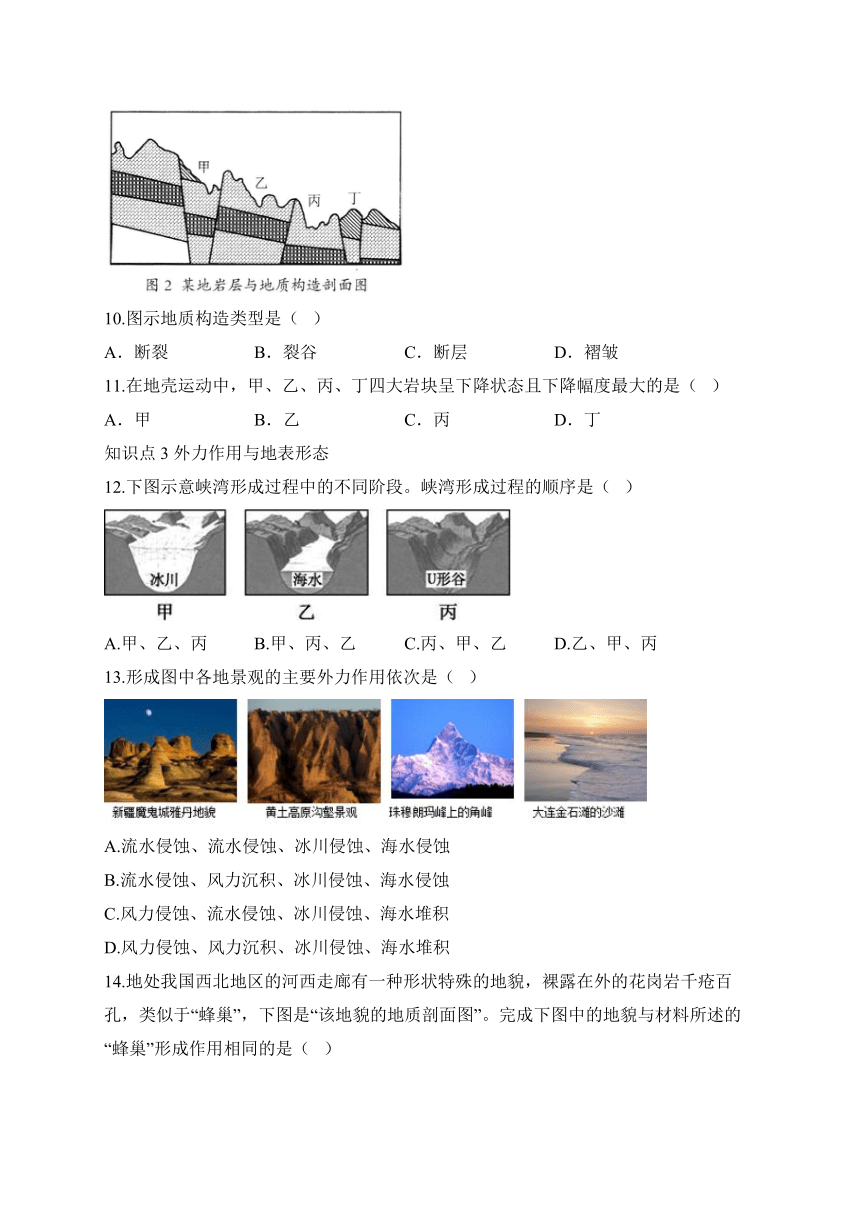

图2为某地岩层与地质构造剖面图,图中岩石为不同地质时期形成的沉积岩。据此完成问题。

10.图示地质构造类型是( )

A.断裂 B.裂谷 C.断层 D.褶皱

11.在地壳运动中,甲、乙、丙、丁四大岩块呈下降状态且下降幅度最大的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

知识点3 外力作用与地表形态

12.下图示意峡湾形成过程中的不同阶段。峡湾形成过程的顺序是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙 C.丙、甲、乙 D.乙、甲、丙

13.形成图中各地景观的主要外力作用依次是( )

A.流水侵蚀、流水侵蚀、冰川侵蚀、海水侵蚀

B.流水侵蚀、风力沉积、冰川侵蚀、海水侵蚀

C.风力侵蚀、流水侵蚀、冰川侵蚀、海水堆积

D.风力侵蚀、风力沉积、冰川侵蚀、海水堆积

14.地处我国西北地区的河西走廊有一种形状特殊的地貌,裸露在外的花岗岩千疮百孔,类似于“蜂巢”,下图是“该地貌的地质剖面图”。完成下图中的地貌与材料所述的“蜂巢”形成作用相同的是( )

A. B. C. D.

15.黄土高原千沟万壑的地表形态主要成因为( )

A.风力侵蚀 B.冰川侵蚀 C.流水侵蚀 D.风力堆积

读“河流地貌示意图”,完成下面小题。

16.图示河流地貌形成的原因,主要是河流的( )

①侵蚀作用 ②搬运作用 ③溶蚀作用 ④堆积作用

A.①④ B.②③ C.①③ D.②④

17.图乙所示地形剖面对应甲图中的( )

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

【提升能力】

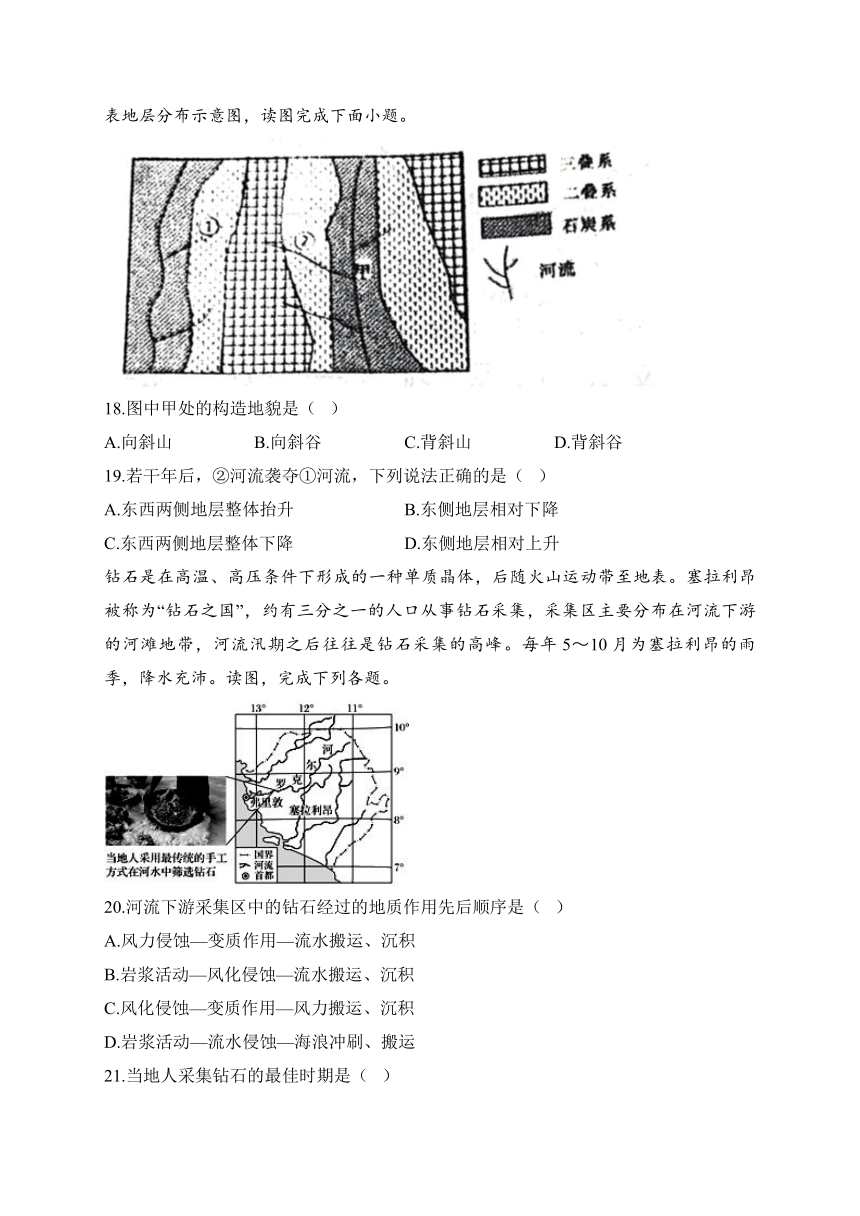

处于分水岭两侧的河流,由于侵蚀速度差异较大,侵蚀力强的河流能够切穿分水岭,袭夺侵蚀力较弱的河流上游河段,这种水系演变现象称为河流袭夺。下图为某区域地表地层分布示意图,读图完成下面小题。

18.图中甲处的构造地貌是( )

A.向斜山 B.向斜谷 C.背斜山 D.背斜谷

19.若干年后,②河流袭夺①河流,下列说法正确的是( )

A.东西两侧地层整体抬升 B.东侧地层相对下降

C.东西两侧地层整体下降 D.东侧地层相对上升

钻石是在高温、高压条件下形成的一种单质晶体,后随火山运动带至地表。塞拉利昂被称为“钻石之国”,约有三分之一的人口从事钻石采集,采集区主要分布在河流下游的河滩地带,河流汛期之后往往是钻石采集的高峰。每年5~10月为塞拉利昂的雨季,降水充沛。读图,完成下列各题。

20.河流下游采集区中的钻石经过的地质作用先后顺序是( )

A.风力侵蚀—变质作用—流水搬运、沉积

B.岩浆活动—风化侵蚀—流水搬运、沉积

C.风化侵蚀—变质作用—风力搬运、沉积

D.岩浆活动—流水侵蚀—海浪冲刷、搬运

21.当地人采集钻石的最佳时期是( )

A.1~3月 B.4~5月 C.6~9月 D.11~12月

中国最美桌山——瓦屋山,四面壁立千仞,山顶坦荡平阔,森林覆盖率96.1%,有野生植物3500余种,被子植物种类约占世界现存总科数的60%,被誉为“世界被子植物的摇篮和分化中心”,它是全国最大的国家森林公园。下图为“手绘瓦屋山地质构造示意图”。据此完成下面小题。

22.有关瓦屋山成因分析正确的是( )

A.玄武岩覆盖堆积在石灰岩上方,不易侵蚀

B.地壳水平张裂,断裂抬升

C.玄武岩松散不够坚硬,易被侵蚀形成平顶

D.植被覆盖率高,泥沙易被拦截堆积成山

23.有关瓦屋山自然地理环境描述不正确的是( )

A.地势起伏大,自然带垂直分异明显 B.石灰岩广布,喀斯特地貌发育良好

C.亚热带季风气候区,降水丰富 D.山顶气温低,有终年积雪分布

霍林河发源于大兴安岭,为山前半干旱区及部分半湿润区的平原带来了流水及泥沙。受上游修建水库和灌溉的影响,山前平原河段多年断流。断流期间,山前平原上的洼地增多增大。据此完成下面小题。

24.断流期间,山前平原上的洼地增多增大是由于( )

A.地面沉降 B.流水侵蚀 C.风力侵蚀 D.冻融塌陷

25.伴随着洼地增多增大,周边地区可能出现( )

A.水土流失 B.沼泽化 C.土地沙化 D.盐碱化

西高止山区某地由两列与海岸线平行的山脉组成,河流自东向西入海。在某一条河流上共有两处与河流流向垂直的分水岭式悬崖和一段沿河流两岸发育的裂谷式悬崖(下图)。河流的溯源侵蚀对该区域地表形态的演化具有显著影响,高温多雨的气候是其背后重要的驱动力。据此完成下列小题。

26.图中悬崖形成的先后次序是( )

A.悬崖Ⅰ、悬崖Ⅱ、悬崖Ⅲ B.悬崖Ⅱ、悬崖Ⅰ、悬崖Ⅲ

C.悬崖Ⅰ、悬崖Ⅲ、悬崖Ⅱ D.悬崖Ⅱ、悬崖Ⅲ、悬崖Ⅰ

26.流水侵蚀导致该区域( )

A.高原面积变大 B.地势西高东低 C.山脉高度变高 D.地势起伏变大

【综合素养】

27.阅读图文材料,回答下列小题。

巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40—80mm,蒸发量超过3000mm。沙漠东南部有湖泊群和高大沙山(高度200—300米)集中分布(如图所示)。研究发现,湖泊水由深部断裂带的地下热水补给,湖泊及附近出现钙华(含碳酸氢钙的地下热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物)及较高(高度10—20米)的钙质胶结层。钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的“内核”。沙山内部水汽蒸发,比较潮湿。

(1)判断该地的主导风向,并说明理由。

(2)分析该地湖泊附近形成高大沙山的原因。

28.阅读图文材料,完成下列要求。

大约2亿年前,南美大陆西岸板块开始剧烈运动,形成了今天世界上最长的山脉——安第斯山脉,其南段被称为巴塔哥尼亚山脉(下图)。巴塔哥尼亚山地主体由花岗岩组成,经过漫长的地质年代,形成了“崖壁垂直,尖峭挺立”的地貌景观。7000万年前,该地区还爆发过大规模火山活动,并一直持续至今。

(1)阐述巴塔哥尼亚山脉“崖壁垂直,尖峭挺立”地貌景观形成的主要过程。

(2)从板块运动角度预测巴塔哥尼亚山的海拔变化并说出判断依据。

(3)说出气候要素在该地貌景观演化中的地质作用。

答案以及解析

1.答案:D

解析:本题考查内力作用的表现形式。内力作用表现形式有地壳运动、岩浆活动、变质作用和地震等;而风化、搬运和沉积作用属于外力作用的表现形式。故答案选D。

2.答案:C

解析:雅鲁藏布江发源于青藏高原,注入印度洋,流经地区地势起伏大,该河段的外力作用主要是流水下切侵蚀作用为主,使河谷不断加深,并形成“V形谷”,C正确,BD错误。地壳运动并非外力作用,排除A选项。故选C。

3.答案:A

解析:河谷地貌一般发育在河流上游的高原和山区,以流水下切侵蚀为主,A正确,CD错误。河流弯曲处不一定发育为河谷,有可能是下游的曲流地貌,排除B选项。故选A。

答案:4.D; 5.B

解析:4.串珠湖是冰蚀湖,长白山天池是火山口湖,里海是海迹湖,休伦湖是冰蚀湖,维多利亚湖是构造湖。

5.串珠湖周边的"石海"为冰碛物,典型的特征是磨圆性差(棱角分明),分选性差(大小混杂),层理现象很不明显、动植物化石较少。

答案:7.D; 8.D

解析:7.火山是由岩浆喷发而成,而岩浆主要来自于上地幔的软流层,故本题正确答案为D。

8.读图可知,平顶海山为海底火山喷发后形成的,由岩浆岩构成;顶部形态由外力风化侵蚀而形成;随着板块的移动,平顶海山逐渐没入水下,故本题正确答案为D。

9.答案:A

解析:由图可知,观测点甲地等高线向高值弯曲,说明地形较低,为谷地;又因为观测点甲地中心岩层埋藏浅,两侧岩层埋藏深,可知岩层向上弯曲,故为背斜,故为背斜谷,故A正确,BCD错误。所以选A。

10.答案:B

解析:根据等高线可知,乙地地势较高,为山地,从岩层埋藏深度可知,乙地两侧岩层埋藏浅,中心岩层埋藏深,故为向斜,隧道应在背斜处修建,故A错误;由题意可知,乙是向斜构造,是良好的储水构造,故可以开采地下水,故B正确;油气资源主要在背斜构造中,乙是向斜,故C错误;采石场一般建在背斜顶部地区,向斜槽部比较坚硬,不易被侵蚀,故D错误。所以选B。

答案:11. C;1 2.D

解析:11.根据图示有不同岩层存在,且岩层之间有错位分布的特点判断,图示地质构造类型为断层构造。选项C正确。

12.结合上题结论,a为上覆岩层,形成年代最晚,丁处只存在a岩层和以下较新岩层, 却地势较低,说明较老岩层已陷落下去,我们只能看到形成年代较晚的a岩层及以下岩层,说明该岩块陷落幅度较大。选项D正确。

13.答案:B

解析:峡湾的形成过程:在冰期,冰川发育,对应甲图;冰川侵蚀形成U形谷,对应丙图;后来全球变暖,冰川消退,海水回灌,形成峡湾,对应乙图。故正确的顺序是甲、丙、乙,排除A、C、D,选B。

14.答案:C

解析:据图景观可知,第一幅为风力侵蚀作用形成,位于我国西北内陆地区,第二幅图为流水侵蚀作用形成,黄土高原土质疏松,降水集中,流水侵蚀作用强,第三幅图为高海拔地区的冰川侵蚀作用形成,第四幅图海边的沙滩应为海水的堆积作用形成,故选C。

15.答案:B

解析:依据材料可知,“蜂巢”是地处我国西北地区的河西走廊有一种形状特殊的地貌,该区气候干旱,多大风,故“蜂巢”形成的作用主要是风力侵蚀。A图为峡谷地貌,是流水侵蚀的结果;B图为风蚀蘑菇,是风力侵蚀的结果;C图为新月形沙丘,是风力堆积的结果;D图为河口三角洲,是流水沉积的结果。依据题意,故选B。

16.答案:C

解析:黄土高原有深厚且疏松的黄土层,当地处于温带季风气候区,降水集中,地表径流侵蚀力强,沟谷发育程度高,形成千沟万壑的地表形态,C符合题意;黄土高原千沟万壑的地表形态与风力侵蚀和冰川侵蚀无关,与风力堆积的直接关系不大,排除ABD。故选C。

17.答案:A

解析:图示河流地貌的形成原因主要是因为河流在流动过程中对河道两岸的冲刷与堆积。排除②③,选择①④,故选A。

18.答案:C

解析:在河流弯曲处,受水流的冲刷,凹岸河床较深、较陡,而凸岸往往形成河漫滩,即河床较浅、较缓。由此可以推出T位于凹岸,P位于凸岸,因此排除②④,选择①③,故选C。

19.答案:D

解析:由所学知识可知,图中地层从老到新分别是石炭系、二叠系、三叠系,图中甲处构造中间老两翼新,为背斜,A、B错;两侧河流汇入中间干流,为河谷,因此是背斜谷,D对,C错。故选D。

20.答案:B

解析:河流袭夺是低位河对高位河的袭夺,若②河流袭夺①河流,说明②河流地层发生下降,落差增大,河流侵蚀作用增强,东侧地层相对下降,B对,A、C、D错。故选B。

21.答案:B

解析:钻石是在高温、高压条件下由地下的单质结晶形成的,后随岩浆活动(火山喷发)被带至地表;由材料可知采集区位于河流下游,这主要是因为上游含有钻石的岩石被风化、侵蚀后,又经过流水搬运,而后钻石便沉积下来。故选B。

22.答案:D

解析:据材料可知,5~10月为塞拉利昂的雨季,河流进入汛期,河水往往会从上游带来大量的沉积物,汛期过后,11~12月水位下降,河滩出露,便于进行钻石采集,有河水,便于进行钻石筛洗。故选D。

23.答案:A

解析:据图可知,坚硬的玄武岩层像一顶安全帽,保护下方的岩层免受侵蚀,维持了较高的地势,形成了瓦屋山,A正确;根据图中岩层发生弯曲来看,该地的地壳应该是受水平挤压,超过岩层的承受力,形成断裂抬升,B错误;据图可知,玄武岩能保留到现在,表明玄武岩比较坚硬,不易被侵蚀,C错误;瓦屋山的主要成因为内力作用,不是外力作用,D错误。故选A。

24.答案:D

解析:瓦屋山海拔2800米,“四面壁立千仞”,表明地势起伏大,受水热条件影响,自然带垂直分异明显,A正确;图中显示当地岩层中石灰岩广布,受流水溶蚀作用,容易发育喀斯特地貌,B正确;根据瓦屋山的经纬度可知,当地为亚热带季风气候区,降水丰富,C正确;瓦屋山海拔2800米,与山麓的温差为16.8℃,夏季时,山顶上没有积雪,D不正确。根据题意,本题选D。

25.答案:C

解析:山前平原属半干旱、半湿润地带,因河流断流使气候逐渐变得干旱,风力作用增强,风力的侵蚀作用使在山前堆积的泥沙不断被吹蚀、搬运,形成风蚀洼地,随着风力的不断侵蚀,洼地不断增多、增大,C对;地面沉降通常规模较大、发生的速度快,并且塌陷是从地下向地面传播,与该地洼地慢慢由地表向地下不断侵蚀、加深的特征不符,A错;此时河流断流,流水侵蚀作用极微弱,B错;地下冻土冻融塌陷应呈现出明显的季节性,夏季气温高,地面冻融塌陷,冬季气温低土壤结冰则不再冻融塌陷,并不会使洼地一直变大、变深,D错。

26.答案:C

解析:洼地增多增大,反映了该地受风力侵蚀作用加剧,被风力吹蚀、搬运的泥沙在周边地区沉积,使周边地区土地更容易沙化,C对;河流断流,地面径流短缺,水流难以搬运泥沙,即水土流失问题少,A错;河流断流,水资源短缺,形成沼泽需有稳定、丰富的水源条件,B错;周边地区泥沙不断沉积,使其地势抬高,造成地下水埋藏深度增大、地下水水位下降,不容易出现土地盐碱化,D错。

27.答案:C

解析:图示区域悬崖是河流侵蚀的产物。早期,河流流程较短,Ⅰ所在山脉为当时的分水岭,因石英岩岩性坚硬,未蚀通前形成分水岭式悬崖Ⅰ;随着河流溯源切穿悬崖Ⅰ,在高原面中下切,形成裂谷式悬崖Ⅲ;当上溯至Ⅱ所在山脉时,因石英岩岩性坚硬,未蚀通前形成分水岭式悬崖Ⅱ,所以形成的先后次序是悬崖Ⅰ、悬崖Ⅲ、悬崖Ⅱ,C正确,A、B、D错误。故选C。

28.答案:D

解析:受流水侵蚀,高原面面积变小,被切割形成诸多孤立山丘,与原来平坦高原相比,地势起伏增大,D正确,A错误。受流水侵蚀,山脉高度会下降,C错误;总体地势降低,形成自东向西倾斜的阶梯地形,B错误。故选D。

29.答案:(1)西北风(偏西风)。理由:沙山(链)东北—西南延伸,沙山西北坡缓,受风力侵蚀,应为迎风坡(或沙山东南坡陡,应为背风坡)。

(2)风力强盛,沙源丰富;钙华及钙质胶结层对风沙的阻挡,风沙在此沉积;水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

解析:(1)由材料“钙华及钙质胶结层位于沙山底部”可知,巴丹吉林沙漠的沙山是固定沙山,迎风坡受风力侵蚀,坡度较缓;背风坡坡度较陡。由图可知,巴丹吉林沙漠沙山呈东北一西南方向延伸,沙山西北坡缓,是迎风坡;东南坡坡陡,是背风坡。说明当地的主导风向是西北风(偏西风)。

(2)沙山是风力沉积(堆积)地貌,可从沙源、风力大小、沉积环境等角度进行分析。由材料“巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40-80mm,蒸发量超过3000mm”可知,当地气候干旱,沙源丰富;该地位于内蒙古西部,气候干旱,风力强盛,携带大量风沙;由材料“湖泊及附近出现钙华…钙质胶结层”和“钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的内核”可知,钙华及钙质胶结层阻挡风沙,风沙在此沉积;由材料“沙山内部水汽蒸发,比较潮湿”可知,水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

30.(1)答案:位于板块交界处,板块碰撞挤压、隆起,形成高大的巴塔哥尼亚山地;板块交界处,地壳活动活跃,岩浆活动上侵地壳内部裂隙冷凝形成花岗岩;地壳抬升,在风化、冰川侵蚀等外力作用下,上覆岩层被侵蚀,花岗岩出露地表;在风化、冰川侵蚀作用下,花岗岩山体形成“崖壁垂直,尖峭挺立”的地貌景观。

解析:巴塔哥尼亚山脉“崖壁垂直,尖峭挺立”地貌景观形成的主要过程,需要关注两个问题:一是巴塔哥尼亚山脉的形成,另一个是山上“崖壁垂直,尖峭挺立”地貌景观的形成。山地的形成可以用板块构造原理来解释,位于板块交界处,板块碰撞挤压、隆起形成高大的巴塔哥尼亚山地;山地主体以花岗岩为主,在板块交界处还要进一步考虑岩浆活动侵入地壳内部冷凝的过程,然后在此基础上再考虑地壳抬升、上覆岩层在风化、冰川侵蚀等外力作用下被侵蚀,花岗岩出露地表;在风化、冰川侵蚀作用下,形成“崖壁垂直,尖峭挺立”的地貌景观。

(2)答案:海拔变化:继续升高。判断依据:该地位于板块碰撞挤压交界处,且板块运动一直很活跃(火山活动一直持续至今),巴塔哥尼亚山区处于地壳相对抬升隆起区,所以判断山地海拔会继续升高。

解析:读图可知,巴塔哥尼亚山脉沿海岸线呈南北方向延伸,山脉中火山、山峰众多。读材料可知,巴塔哥尼亚山脉的形成与板块运动密切相关;7000万年前,该地区还爆发过大规模火山活动,并一直持续至今;由于该地处于板块的消亡地带,板块仍在持续碰撞挤压,火山活动依然旺盛,很多火山仍在喷发,故推测山脉仍处在持续的隆升状态,海拔还会继续升高。

(3)答案:该地全年盛行来自海洋的西风,风力强,山地西侧风力侵蚀作用强;山地海拔高,抬升作用显著,形成大量雨雪、冰川,冰川侵蚀作用强;昼夜温差大,物理风化作用强。

解析:读图可知,该地处于南纬40°—60°的大陆西岸,可推测该区域全年盛行西风,山地西侧(迎风坡)风力侵蚀作用强;海洋水汽受地形抬升形成降水,海拔较高的地方会形成降雪,再结合图中冰川国家公园,可推测形成冰川,冰川侵蚀作用强;海拔高的地方昼夜温差大,物理风化作用强。盛行西风、迎风坡降水、温差变化等气候因素在该地地貌演化过程中都起着重要作用。

【夯实基础】

知识点1 内力作用与外力作用

1.下列属于内力作用表现形式的是( )

A.风化 B.搬运 C.沉积 D.地壳运动

雅鲁藏布江大峡谷是地球上最深的峡谷。

2.形成雅鲁藏布江大峡谷的外力作用主要是( )

A.地壳运动 B.风化剥蚀 C.流水侵蚀 D.风力侵蚀

3.河谷地貌一般发育在( )

A.高原和山区 B.河流弯曲处 C.河流的下游 D.河流入海口

知识点2 内力作用与地表形态

横断山索郎山地区地质历史时期曾被大规模冰川覆盖。如今,在山间河谷发育了40多个湖泊,大多呈线性排列,被称为串珠湖,串珠湖周边“石海”广布。下图示意串珠湖景观。据此完成下列各题。

4.下列湖泊,与串珠湖成因相同的是( )

A.长白山天池 B.维多利亚湖 C.里海 D.休伦湖

5.串珠湖周边的“石海”( )

A.棱角圆滑 B.大小混杂 C.层理明显 D.化石众多

下图示意平顶海山的形成过程。读图,完成下列各题。

6.组成该山体岩石的矿物直接来自( )

A.地表 B.地壳上部 C.地壳下部 D.地幔

7.平顶海山( )

A.为褶皱山 B.由沉积岩构成

C.顶部形态由内力作用塑造 D.随着板块的移动没入水下

某科考队沿图中M到所示线路对某大型褶皱区进行地质考察(下图),依次测得7个观测点到同一地层的埋藏深度如表所示。

观测点海拔(m) 561 530 500 482 500 538 500

埋藏深度(m) 151 89 40 10 43 123 39

注:埋藏深度指地表到地下的垂直高差

8.甲地的构造地貌为( )

A.背斜谷 B.向斜谷 C.背斜山 D.向斜山

9.对乙地的开发利用,理论上可行的是( )

A.修建隧道 B.开采地下水 C.开采油气 D.修建采石场

图2为某地岩层与地质构造剖面图,图中岩石为不同地质时期形成的沉积岩。据此完成问题。

10.图示地质构造类型是( )

A.断裂 B.裂谷 C.断层 D.褶皱

11.在地壳运动中,甲、乙、丙、丁四大岩块呈下降状态且下降幅度最大的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

知识点3 外力作用与地表形态

12.下图示意峡湾形成过程中的不同阶段。峡湾形成过程的顺序是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙 C.丙、甲、乙 D.乙、甲、丙

13.形成图中各地景观的主要外力作用依次是( )

A.流水侵蚀、流水侵蚀、冰川侵蚀、海水侵蚀

B.流水侵蚀、风力沉积、冰川侵蚀、海水侵蚀

C.风力侵蚀、流水侵蚀、冰川侵蚀、海水堆积

D.风力侵蚀、风力沉积、冰川侵蚀、海水堆积

14.地处我国西北地区的河西走廊有一种形状特殊的地貌,裸露在外的花岗岩千疮百孔,类似于“蜂巢”,下图是“该地貌的地质剖面图”。完成下图中的地貌与材料所述的“蜂巢”形成作用相同的是( )

A. B. C. D.

15.黄土高原千沟万壑的地表形态主要成因为( )

A.风力侵蚀 B.冰川侵蚀 C.流水侵蚀 D.风力堆积

读“河流地貌示意图”,完成下面小题。

16.图示河流地貌形成的原因,主要是河流的( )

①侵蚀作用 ②搬运作用 ③溶蚀作用 ④堆积作用

A.①④ B.②③ C.①③ D.②④

17.图乙所示地形剖面对应甲图中的( )

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

【提升能力】

处于分水岭两侧的河流,由于侵蚀速度差异较大,侵蚀力强的河流能够切穿分水岭,袭夺侵蚀力较弱的河流上游河段,这种水系演变现象称为河流袭夺。下图为某区域地表地层分布示意图,读图完成下面小题。

18.图中甲处的构造地貌是( )

A.向斜山 B.向斜谷 C.背斜山 D.背斜谷

19.若干年后,②河流袭夺①河流,下列说法正确的是( )

A.东西两侧地层整体抬升 B.东侧地层相对下降

C.东西两侧地层整体下降 D.东侧地层相对上升

钻石是在高温、高压条件下形成的一种单质晶体,后随火山运动带至地表。塞拉利昂被称为“钻石之国”,约有三分之一的人口从事钻石采集,采集区主要分布在河流下游的河滩地带,河流汛期之后往往是钻石采集的高峰。每年5~10月为塞拉利昂的雨季,降水充沛。读图,完成下列各题。

20.河流下游采集区中的钻石经过的地质作用先后顺序是( )

A.风力侵蚀—变质作用—流水搬运、沉积

B.岩浆活动—风化侵蚀—流水搬运、沉积

C.风化侵蚀—变质作用—风力搬运、沉积

D.岩浆活动—流水侵蚀—海浪冲刷、搬运

21.当地人采集钻石的最佳时期是( )

A.1~3月 B.4~5月 C.6~9月 D.11~12月

中国最美桌山——瓦屋山,四面壁立千仞,山顶坦荡平阔,森林覆盖率96.1%,有野生植物3500余种,被子植物种类约占世界现存总科数的60%,被誉为“世界被子植物的摇篮和分化中心”,它是全国最大的国家森林公园。下图为“手绘瓦屋山地质构造示意图”。据此完成下面小题。

22.有关瓦屋山成因分析正确的是( )

A.玄武岩覆盖堆积在石灰岩上方,不易侵蚀

B.地壳水平张裂,断裂抬升

C.玄武岩松散不够坚硬,易被侵蚀形成平顶

D.植被覆盖率高,泥沙易被拦截堆积成山

23.有关瓦屋山自然地理环境描述不正确的是( )

A.地势起伏大,自然带垂直分异明显 B.石灰岩广布,喀斯特地貌发育良好

C.亚热带季风气候区,降水丰富 D.山顶气温低,有终年积雪分布

霍林河发源于大兴安岭,为山前半干旱区及部分半湿润区的平原带来了流水及泥沙。受上游修建水库和灌溉的影响,山前平原河段多年断流。断流期间,山前平原上的洼地增多增大。据此完成下面小题。

24.断流期间,山前平原上的洼地增多增大是由于( )

A.地面沉降 B.流水侵蚀 C.风力侵蚀 D.冻融塌陷

25.伴随着洼地增多增大,周边地区可能出现( )

A.水土流失 B.沼泽化 C.土地沙化 D.盐碱化

西高止山区某地由两列与海岸线平行的山脉组成,河流自东向西入海。在某一条河流上共有两处与河流流向垂直的分水岭式悬崖和一段沿河流两岸发育的裂谷式悬崖(下图)。河流的溯源侵蚀对该区域地表形态的演化具有显著影响,高温多雨的气候是其背后重要的驱动力。据此完成下列小题。

26.图中悬崖形成的先后次序是( )

A.悬崖Ⅰ、悬崖Ⅱ、悬崖Ⅲ B.悬崖Ⅱ、悬崖Ⅰ、悬崖Ⅲ

C.悬崖Ⅰ、悬崖Ⅲ、悬崖Ⅱ D.悬崖Ⅱ、悬崖Ⅲ、悬崖Ⅰ

26.流水侵蚀导致该区域( )

A.高原面积变大 B.地势西高东低 C.山脉高度变高 D.地势起伏变大

【综合素养】

27.阅读图文材料,回答下列小题。

巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40—80mm,蒸发量超过3000mm。沙漠东南部有湖泊群和高大沙山(高度200—300米)集中分布(如图所示)。研究发现,湖泊水由深部断裂带的地下热水补给,湖泊及附近出现钙华(含碳酸氢钙的地下热水接近和出露于地表时,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸钙的化学沉淀物)及较高(高度10—20米)的钙质胶结层。钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的“内核”。沙山内部水汽蒸发,比较潮湿。

(1)判断该地的主导风向,并说明理由。

(2)分析该地湖泊附近形成高大沙山的原因。

28.阅读图文材料,完成下列要求。

大约2亿年前,南美大陆西岸板块开始剧烈运动,形成了今天世界上最长的山脉——安第斯山脉,其南段被称为巴塔哥尼亚山脉(下图)。巴塔哥尼亚山地主体由花岗岩组成,经过漫长的地质年代,形成了“崖壁垂直,尖峭挺立”的地貌景观。7000万年前,该地区还爆发过大规模火山活动,并一直持续至今。

(1)阐述巴塔哥尼亚山脉“崖壁垂直,尖峭挺立”地貌景观形成的主要过程。

(2)从板块运动角度预测巴塔哥尼亚山的海拔变化并说出判断依据。

(3)说出气候要素在该地貌景观演化中的地质作用。

答案以及解析

1.答案:D

解析:本题考查内力作用的表现形式。内力作用表现形式有地壳运动、岩浆活动、变质作用和地震等;而风化、搬运和沉积作用属于外力作用的表现形式。故答案选D。

2.答案:C

解析:雅鲁藏布江发源于青藏高原,注入印度洋,流经地区地势起伏大,该河段的外力作用主要是流水下切侵蚀作用为主,使河谷不断加深,并形成“V形谷”,C正确,BD错误。地壳运动并非外力作用,排除A选项。故选C。

3.答案:A

解析:河谷地貌一般发育在河流上游的高原和山区,以流水下切侵蚀为主,A正确,CD错误。河流弯曲处不一定发育为河谷,有可能是下游的曲流地貌,排除B选项。故选A。

答案:4.D; 5.B

解析:4.串珠湖是冰蚀湖,长白山天池是火山口湖,里海是海迹湖,休伦湖是冰蚀湖,维多利亚湖是构造湖。

5.串珠湖周边的"石海"为冰碛物,典型的特征是磨圆性差(棱角分明),分选性差(大小混杂),层理现象很不明显、动植物化石较少。

答案:7.D; 8.D

解析:7.火山是由岩浆喷发而成,而岩浆主要来自于上地幔的软流层,故本题正确答案为D。

8.读图可知,平顶海山为海底火山喷发后形成的,由岩浆岩构成;顶部形态由外力风化侵蚀而形成;随着板块的移动,平顶海山逐渐没入水下,故本题正确答案为D。

9.答案:A

解析:由图可知,观测点甲地等高线向高值弯曲,说明地形较低,为谷地;又因为观测点甲地中心岩层埋藏浅,两侧岩层埋藏深,可知岩层向上弯曲,故为背斜,故为背斜谷,故A正确,BCD错误。所以选A。

10.答案:B

解析:根据等高线可知,乙地地势较高,为山地,从岩层埋藏深度可知,乙地两侧岩层埋藏浅,中心岩层埋藏深,故为向斜,隧道应在背斜处修建,故A错误;由题意可知,乙是向斜构造,是良好的储水构造,故可以开采地下水,故B正确;油气资源主要在背斜构造中,乙是向斜,故C错误;采石场一般建在背斜顶部地区,向斜槽部比较坚硬,不易被侵蚀,故D错误。所以选B。

答案:11. C;1 2.D

解析:11.根据图示有不同岩层存在,且岩层之间有错位分布的特点判断,图示地质构造类型为断层构造。选项C正确。

12.结合上题结论,a为上覆岩层,形成年代最晚,丁处只存在a岩层和以下较新岩层, 却地势较低,说明较老岩层已陷落下去,我们只能看到形成年代较晚的a岩层及以下岩层,说明该岩块陷落幅度较大。选项D正确。

13.答案:B

解析:峡湾的形成过程:在冰期,冰川发育,对应甲图;冰川侵蚀形成U形谷,对应丙图;后来全球变暖,冰川消退,海水回灌,形成峡湾,对应乙图。故正确的顺序是甲、丙、乙,排除A、C、D,选B。

14.答案:C

解析:据图景观可知,第一幅为风力侵蚀作用形成,位于我国西北内陆地区,第二幅图为流水侵蚀作用形成,黄土高原土质疏松,降水集中,流水侵蚀作用强,第三幅图为高海拔地区的冰川侵蚀作用形成,第四幅图海边的沙滩应为海水的堆积作用形成,故选C。

15.答案:B

解析:依据材料可知,“蜂巢”是地处我国西北地区的河西走廊有一种形状特殊的地貌,该区气候干旱,多大风,故“蜂巢”形成的作用主要是风力侵蚀。A图为峡谷地貌,是流水侵蚀的结果;B图为风蚀蘑菇,是风力侵蚀的结果;C图为新月形沙丘,是风力堆积的结果;D图为河口三角洲,是流水沉积的结果。依据题意,故选B。

16.答案:C

解析:黄土高原有深厚且疏松的黄土层,当地处于温带季风气候区,降水集中,地表径流侵蚀力强,沟谷发育程度高,形成千沟万壑的地表形态,C符合题意;黄土高原千沟万壑的地表形态与风力侵蚀和冰川侵蚀无关,与风力堆积的直接关系不大,排除ABD。故选C。

17.答案:A

解析:图示河流地貌的形成原因主要是因为河流在流动过程中对河道两岸的冲刷与堆积。排除②③,选择①④,故选A。

18.答案:C

解析:在河流弯曲处,受水流的冲刷,凹岸河床较深、较陡,而凸岸往往形成河漫滩,即河床较浅、较缓。由此可以推出T位于凹岸,P位于凸岸,因此排除②④,选择①③,故选C。

19.答案:D

解析:由所学知识可知,图中地层从老到新分别是石炭系、二叠系、三叠系,图中甲处构造中间老两翼新,为背斜,A、B错;两侧河流汇入中间干流,为河谷,因此是背斜谷,D对,C错。故选D。

20.答案:B

解析:河流袭夺是低位河对高位河的袭夺,若②河流袭夺①河流,说明②河流地层发生下降,落差增大,河流侵蚀作用增强,东侧地层相对下降,B对,A、C、D错。故选B。

21.答案:B

解析:钻石是在高温、高压条件下由地下的单质结晶形成的,后随岩浆活动(火山喷发)被带至地表;由材料可知采集区位于河流下游,这主要是因为上游含有钻石的岩石被风化、侵蚀后,又经过流水搬运,而后钻石便沉积下来。故选B。

22.答案:D

解析:据材料可知,5~10月为塞拉利昂的雨季,河流进入汛期,河水往往会从上游带来大量的沉积物,汛期过后,11~12月水位下降,河滩出露,便于进行钻石采集,有河水,便于进行钻石筛洗。故选D。

23.答案:A

解析:据图可知,坚硬的玄武岩层像一顶安全帽,保护下方的岩层免受侵蚀,维持了较高的地势,形成了瓦屋山,A正确;根据图中岩层发生弯曲来看,该地的地壳应该是受水平挤压,超过岩层的承受力,形成断裂抬升,B错误;据图可知,玄武岩能保留到现在,表明玄武岩比较坚硬,不易被侵蚀,C错误;瓦屋山的主要成因为内力作用,不是外力作用,D错误。故选A。

24.答案:D

解析:瓦屋山海拔2800米,“四面壁立千仞”,表明地势起伏大,受水热条件影响,自然带垂直分异明显,A正确;图中显示当地岩层中石灰岩广布,受流水溶蚀作用,容易发育喀斯特地貌,B正确;根据瓦屋山的经纬度可知,当地为亚热带季风气候区,降水丰富,C正确;瓦屋山海拔2800米,与山麓的温差为16.8℃,夏季时,山顶上没有积雪,D不正确。根据题意,本题选D。

25.答案:C

解析:山前平原属半干旱、半湿润地带,因河流断流使气候逐渐变得干旱,风力作用增强,风力的侵蚀作用使在山前堆积的泥沙不断被吹蚀、搬运,形成风蚀洼地,随着风力的不断侵蚀,洼地不断增多、增大,C对;地面沉降通常规模较大、发生的速度快,并且塌陷是从地下向地面传播,与该地洼地慢慢由地表向地下不断侵蚀、加深的特征不符,A错;此时河流断流,流水侵蚀作用极微弱,B错;地下冻土冻融塌陷应呈现出明显的季节性,夏季气温高,地面冻融塌陷,冬季气温低土壤结冰则不再冻融塌陷,并不会使洼地一直变大、变深,D错。

26.答案:C

解析:洼地增多增大,反映了该地受风力侵蚀作用加剧,被风力吹蚀、搬运的泥沙在周边地区沉积,使周边地区土地更容易沙化,C对;河流断流,地面径流短缺,水流难以搬运泥沙,即水土流失问题少,A错;河流断流,水资源短缺,形成沼泽需有稳定、丰富的水源条件,B错;周边地区泥沙不断沉积,使其地势抬高,造成地下水埋藏深度增大、地下水水位下降,不容易出现土地盐碱化,D错。

27.答案:C

解析:图示区域悬崖是河流侵蚀的产物。早期,河流流程较短,Ⅰ所在山脉为当时的分水岭,因石英岩岩性坚硬,未蚀通前形成分水岭式悬崖Ⅰ;随着河流溯源切穿悬崖Ⅰ,在高原面中下切,形成裂谷式悬崖Ⅲ;当上溯至Ⅱ所在山脉时,因石英岩岩性坚硬,未蚀通前形成分水岭式悬崖Ⅱ,所以形成的先后次序是悬崖Ⅰ、悬崖Ⅲ、悬崖Ⅱ,C正确,A、B、D错误。故选C。

28.答案:D

解析:受流水侵蚀,高原面面积变小,被切割形成诸多孤立山丘,与原来平坦高原相比,地势起伏增大,D正确,A错误。受流水侵蚀,山脉高度会下降,C错误;总体地势降低,形成自东向西倾斜的阶梯地形,B错误。故选D。

29.答案:(1)西北风(偏西风)。理由:沙山(链)东北—西南延伸,沙山西北坡缓,受风力侵蚀,应为迎风坡(或沙山东南坡陡,应为背风坡)。

(2)风力强盛,沙源丰富;钙华及钙质胶结层对风沙的阻挡,风沙在此沉积;水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

解析:(1)由材料“钙华及钙质胶结层位于沙山底部”可知,巴丹吉林沙漠的沙山是固定沙山,迎风坡受风力侵蚀,坡度较缓;背风坡坡度较陡。由图可知,巴丹吉林沙漠沙山呈东北一西南方向延伸,沙山西北坡缓,是迎风坡;东南坡坡陡,是背风坡。说明当地的主导风向是西北风(偏西风)。

(2)沙山是风力沉积(堆积)地貌,可从沙源、风力大小、沉积环境等角度进行分析。由材料“巴丹吉林沙漠位于内蒙古西部,年降水量40-80mm,蒸发量超过3000mm”可知,当地气候干旱,沙源丰富;该地位于内蒙古西部,气候干旱,风力强盛,携带大量风沙;由材料“湖泊及附近出现钙华…钙质胶结层”和“钙华及钙质胶结层位于沙山底部,成为沙山的内核”可知,钙华及钙质胶结层阻挡风沙,风沙在此沉积;由材料“沙山内部水汽蒸发,比较潮湿”可知,水及水汽对沙的吸附(沙山内部湿润),使风力对沙山的侵蚀减弱,沙山不断长高。

30.(1)答案:位于板块交界处,板块碰撞挤压、隆起,形成高大的巴塔哥尼亚山地;板块交界处,地壳活动活跃,岩浆活动上侵地壳内部裂隙冷凝形成花岗岩;地壳抬升,在风化、冰川侵蚀等外力作用下,上覆岩层被侵蚀,花岗岩出露地表;在风化、冰川侵蚀作用下,花岗岩山体形成“崖壁垂直,尖峭挺立”的地貌景观。

解析:巴塔哥尼亚山脉“崖壁垂直,尖峭挺立”地貌景观形成的主要过程,需要关注两个问题:一是巴塔哥尼亚山脉的形成,另一个是山上“崖壁垂直,尖峭挺立”地貌景观的形成。山地的形成可以用板块构造原理来解释,位于板块交界处,板块碰撞挤压、隆起形成高大的巴塔哥尼亚山地;山地主体以花岗岩为主,在板块交界处还要进一步考虑岩浆活动侵入地壳内部冷凝的过程,然后在此基础上再考虑地壳抬升、上覆岩层在风化、冰川侵蚀等外力作用下被侵蚀,花岗岩出露地表;在风化、冰川侵蚀作用下,形成“崖壁垂直,尖峭挺立”的地貌景观。

(2)答案:海拔变化:继续升高。判断依据:该地位于板块碰撞挤压交界处,且板块运动一直很活跃(火山活动一直持续至今),巴塔哥尼亚山区处于地壳相对抬升隆起区,所以判断山地海拔会继续升高。

解析:读图可知,巴塔哥尼亚山脉沿海岸线呈南北方向延伸,山脉中火山、山峰众多。读材料可知,巴塔哥尼亚山脉的形成与板块运动密切相关;7000万年前,该地区还爆发过大规模火山活动,并一直持续至今;由于该地处于板块的消亡地带,板块仍在持续碰撞挤压,火山活动依然旺盛,很多火山仍在喷发,故推测山脉仍处在持续的隆升状态,海拔还会继续升高。

(3)答案:该地全年盛行来自海洋的西风,风力强,山地西侧风力侵蚀作用强;山地海拔高,抬升作用显著,形成大量雨雪、冰川,冰川侵蚀作用强;昼夜温差大,物理风化作用强。

解析:读图可知,该地处于南纬40°—60°的大陆西岸,可推测该区域全年盛行西风,山地西侧(迎风坡)风力侵蚀作用强;海洋水汽受地形抬升形成降水,海拔较高的地方会形成降雪,再结合图中冰川国家公园,可推测形成冰川,冰川侵蚀作用强;海拔高的地方昼夜温差大,物理风化作用强。盛行西风、迎风坡降水、温差变化等气候因素在该地地貌演化过程中都起着重要作用。