纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 17:06:25 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

千流万壑总归宗,百业兴旺奠一统

中外历史纲要(上)第三单元

——辽宋夏金元的经济与社会

11-13世纪,(中国)政治生活、社会生活、经济生活与前代比较。没有任何一个领域不显示出变化。

——(法)谢和耐《中国社会文化史》

环节一

百卉千葩,叹宋朝多元繁荣

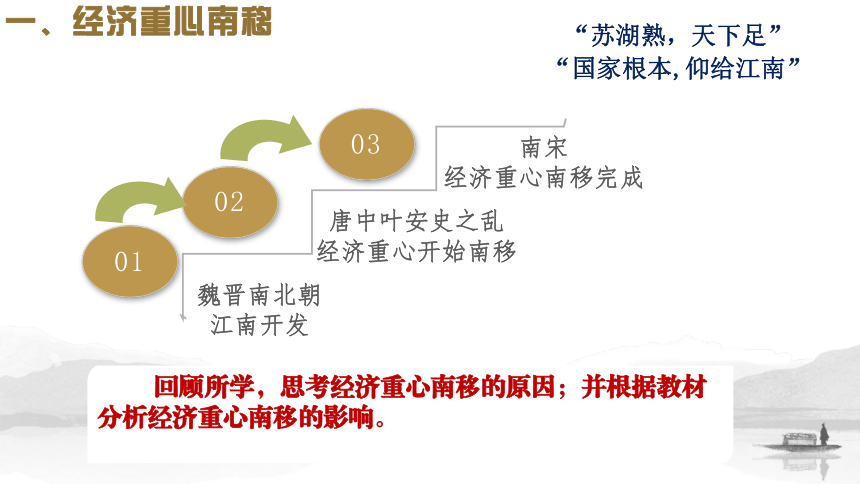

一、经济重心南移

01

02

03

魏晋南北朝

江南开发

唐中叶安史之乱

经济重心开始南移

南宋

经济重心南移完成

“苏湖熟,天下足”

“国家根本,仰给江南”

回顾所学,思考经济重心南移的原因;并根据教材分析经济重心南移的影响。

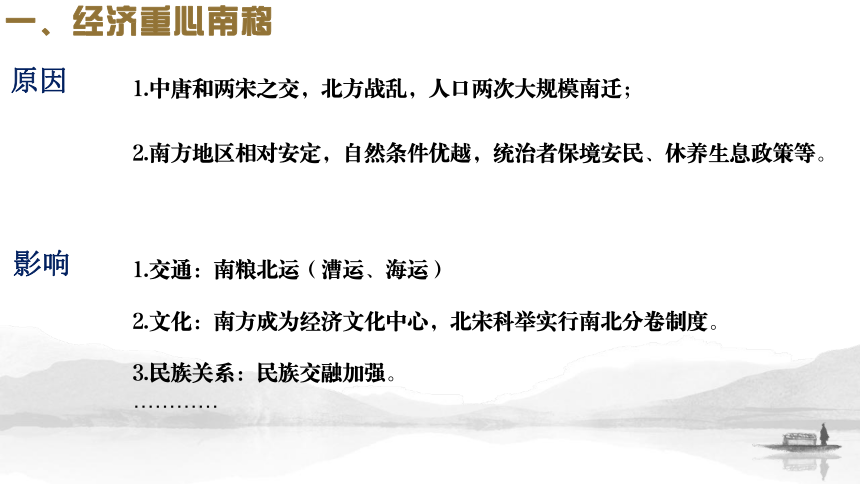

一、经济重心南移

原因

1.中唐和两宋之交,北方战乱,人口两次大规模南迁;

2.南方地区相对安定,自然条件优越,统治者保境安民、休养生息政策等。

影响

1.交通:南粮北运(漕运、海运)

2.文化:南方成为经济文化中心,北宋科举实行南北分卷制度。

3.民族关系:民族交融加强。

…………

宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

二、宋朝“商业革命”

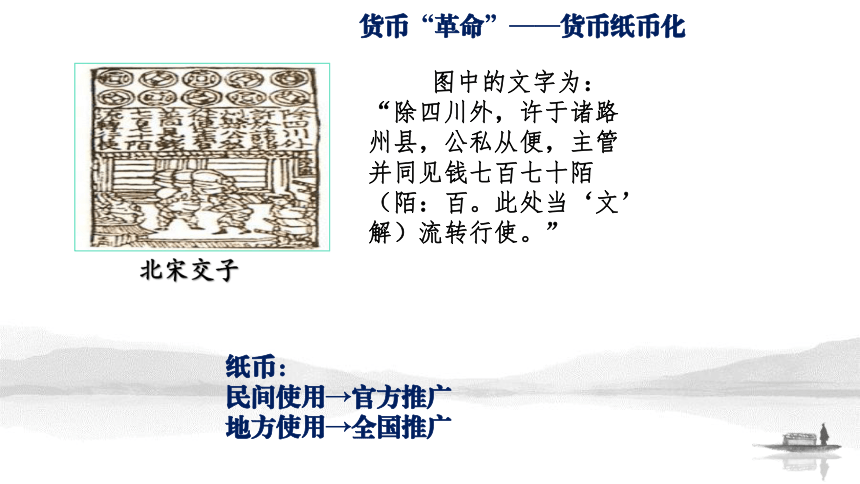

货币“革命”——货币纸币化

纸币:

民间使用→官方推广

地方使用→全国推广

北宋交子

图中的文字为:“除四川外,许于诸路州县,公私从便,主管并同见钱七百七十陌(陌:百。此处当‘文’解)流转行使。”

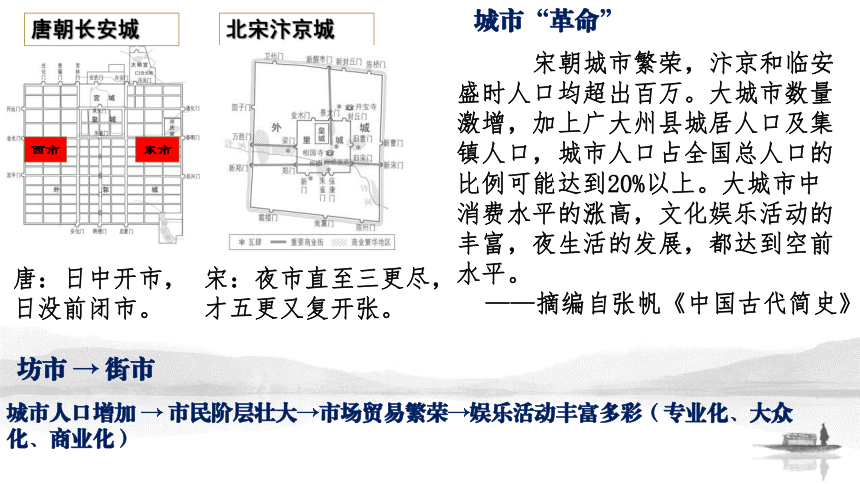

宋朝城市繁荣,汴京和临安盛时人口均超出百万。大城市数量激增,加上广大州县城居人口及集镇人口,城市人口占全国总人口的比例可能达到20%以上。大城市中消费水平的涨高,文化娱乐活动的丰富,夜生活的发展,都达到空前水平。

——摘编自张帆《中国古代简史》

坊市 → 街市

城市人口增加 → 市民阶层壮大→市场贸易繁荣→娱乐活动丰富多彩(专业化、大众 化、商业化)

北宋汴京城

唐:日中开市,日没前闭市。

宋:夜市直至三更尽,才五更又复开张。

城市“革命”

唐朝长安城

西市

东市

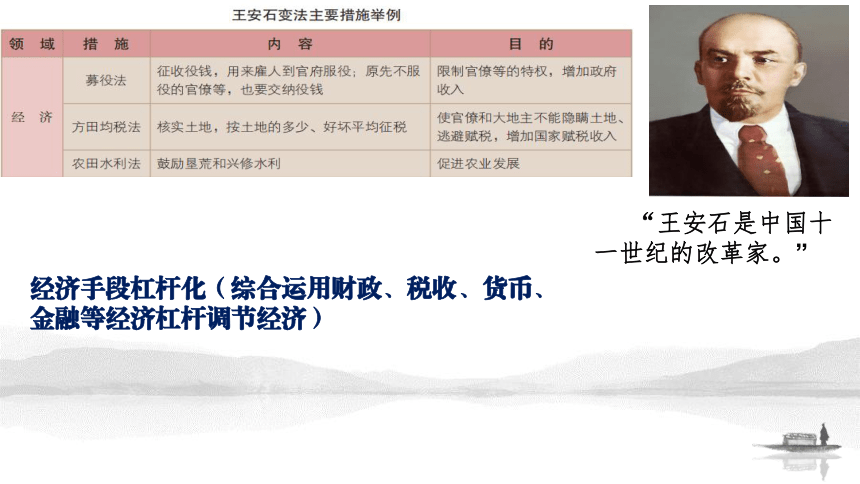

“王安石是中国十一世纪的改革家。”

经济手段杠杆化(综合运用财政、税收、货币、金融等经济杠杆调节经济)

“商业革命”的表现

商业税成为主要税源之一

货币革命——称量货币向符号货币转变;货币使用纸币化趋势

城市革命——坊市向街市转变;城市人口增加;市民阶层壮大;娱乐生活丰富多彩

市镇经济的兴起

经济手段杠杆化(综合运用财政、税收、货币、金融等经济杠杆调节经济)

…………

但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,......宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合所学知识,简析商业革命未对中国产生爆炸性影响的原因。

合作探究

政治

经济

思文

游牧民族的入侵打断商业革命的进程;重农抑商政策

传统自然经济阻碍新的生产关系的萌发

理学的保守;科举制限制新观念的萌发

三、宋朝的社会变化

根据教材,概括宋朝社会的变化;并分析其原因

①

变化:

①门第观念的淡化

②

②社会成员身份趋于平等

③

③国家对社会的控制相对松弛

三、宋朝的社会变化

根据教材,概括宋朝社会的变化;并分析其原因

①

原因:

①门阀制度的衰落

②科举制的完善

③

③不抑兼并的土地政策;租佃经济的发展

②

中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国。宋以后,乃为后代社会。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝迄于隋唐,皆属门第社会,是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的、平等的平民社会。

——钱穆《理学与艺术》

横向流动:民轻去乡土,转徙四方

纵向流动:四民阶层流动

商业活力;社会各阶层的创造力

环节二

包罗万象,观辽夏金的发展

辽太宗耶律德光(公元928—946年在位)在得到长城沿线燕云十六州后,他重视发展农业生产。他不以游幸妨农时,禁止扈从扰民和行军践踏禾稼。不但保护十六州地区的农业生产,也在适宜于耕种的草原地区发展农业。

——摘编自白寿彝《中国通史》

农耕面积扩大

印刷业发达

与宋政权商业交往密切

1996年,经过国家文物部门的权威鉴定,这部西夏佛经是世界上最早发现的木活字印本,将中国木活字的印刷使用时间从元代提前到西夏时期。

——唐荣尧《神秘的西夏》

宋朝榷场分布图

五代辽宋夏金时期,正是处于唐、元两个统一皇朝之际的分裂时期......这一时期的分裂与战乱,虽然给人民带来巨大的灾难与痛苦,但是各地社会经济的发展与相互之间交往的加强,为新的统一准备了条件。

——白寿彝《中国通史》

二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。

宋神宗

环节三

同源共流,识元朝交融一统

根据图文材料和所学知识,用带“大”的词语来描述元朝的时代特征。

大疆域;大交通;大一统;大交融

元朝在鲜卑、女真等少数民族政权之后入主中原,实现了南北大一统,又开展了政治统一后进一步的民族交融。元朝时期,女真人、契丹人及部分蒙古人,相继融入汉族群体,汉人族群的成分更为兼容多样。与此同时,数量众多的西域人,随蒙古征服进入了中原和江南。

——李治安《元史十八讲》

早在元世祖即位之初,已有修撰辽、金二史的动议。元灭南宋后,扩展为修撰辽、金、宋三史,但均“未见成功”。究其原因,主要是元朝与辽、金、宋三朝的关系难以确定,说到底是元朝以何朝为正统的问题。

直至元朝末年,大臣脱脱提出了辽宋金“三国各与正统,各系其年号”的修史方案。至正三年(1343年),元顺帝发布了修三史诏。……1344—1345年,辽、金、宋三部正史先后撰成。

——摘编自瞿林东《从正史修撰看民族交融的历史进程—谈唐修八史和元修三史》

根据材料,指出元朝君臣在修《辽》《金》《宋》史时秉承怎样的历史观?

京杭大运河,初步将中原江南和塞北草原融合为新的南北统一体。疆域空前辽阔的元朝以世界帝国的姿态登上中国历史舞台,以“全球购”的思维理念重塑中国外贸体系,推动中国历史发展朝着“背靠草原、面朝大海”的全新格局前进。

——据吴鹏《水运与国运》

元朝之大,还包括它拥有正确的大历史观。这一大历史观是几千年来,民族交往交流交融水到渠成的结果,这对今天我们形成正确的国家观、民族观、历史观、文化观,依然有历史启迪意义。

千流万壑总归宗,百业兴旺奠一统

中外历史纲要(上)第三单元

——辽宋夏金元的经济与社会

11-13世纪,(中国)政治生活、社会生活、经济生活与前代比较。没有任何一个领域不显示出变化。

——(法)谢和耐《中国社会文化史》

环节一

百卉千葩,叹宋朝多元繁荣

一、经济重心南移

01

02

03

魏晋南北朝

江南开发

唐中叶安史之乱

经济重心开始南移

南宋

经济重心南移完成

“苏湖熟,天下足”

“国家根本,仰给江南”

回顾所学,思考经济重心南移的原因;并根据教材分析经济重心南移的影响。

一、经济重心南移

原因

1.中唐和两宋之交,北方战乱,人口两次大规模南迁;

2.南方地区相对安定,自然条件优越,统治者保境安民、休养生息政策等。

影响

1.交通:南粮北运(漕运、海运)

2.文化:南方成为经济文化中心,北宋科举实行南北分卷制度。

3.民族关系:民族交融加强。

…………

宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

二、宋朝“商业革命”

货币“革命”——货币纸币化

纸币:

民间使用→官方推广

地方使用→全国推广

北宋交子

图中的文字为:“除四川外,许于诸路州县,公私从便,主管并同见钱七百七十陌(陌:百。此处当‘文’解)流转行使。”

宋朝城市繁荣,汴京和临安盛时人口均超出百万。大城市数量激增,加上广大州县城居人口及集镇人口,城市人口占全国总人口的比例可能达到20%以上。大城市中消费水平的涨高,文化娱乐活动的丰富,夜生活的发展,都达到空前水平。

——摘编自张帆《中国古代简史》

坊市 → 街市

城市人口增加 → 市民阶层壮大→市场贸易繁荣→娱乐活动丰富多彩(专业化、大众 化、商业化)

北宋汴京城

唐:日中开市,日没前闭市。

宋:夜市直至三更尽,才五更又复开张。

城市“革命”

唐朝长安城

西市

东市

“王安石是中国十一世纪的改革家。”

经济手段杠杆化(综合运用财政、税收、货币、金融等经济杠杆调节经济)

“商业革命”的表现

商业税成为主要税源之一

货币革命——称量货币向符号货币转变;货币使用纸币化趋势

城市革命——坊市向街市转变;城市人口增加;市民阶层壮大;娱乐生活丰富多彩

市镇经济的兴起

经济手段杠杆化(综合运用财政、税收、货币、金融等经济杠杆调节经济)

…………

但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,......宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合所学知识,简析商业革命未对中国产生爆炸性影响的原因。

合作探究

政治

经济

思文

游牧民族的入侵打断商业革命的进程;重农抑商政策

传统自然经济阻碍新的生产关系的萌发

理学的保守;科举制限制新观念的萌发

三、宋朝的社会变化

根据教材,概括宋朝社会的变化;并分析其原因

①

变化:

①门第观念的淡化

②

②社会成员身份趋于平等

③

③国家对社会的控制相对松弛

三、宋朝的社会变化

根据教材,概括宋朝社会的变化;并分析其原因

①

原因:

①门阀制度的衰落

②科举制的完善

③

③不抑兼并的土地政策;租佃经济的发展

②

中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国。宋以后,乃为后代社会。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝迄于隋唐,皆属门第社会,是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的、平等的平民社会。

——钱穆《理学与艺术》

横向流动:民轻去乡土,转徙四方

纵向流动:四民阶层流动

商业活力;社会各阶层的创造力

环节二

包罗万象,观辽夏金的发展

辽太宗耶律德光(公元928—946年在位)在得到长城沿线燕云十六州后,他重视发展农业生产。他不以游幸妨农时,禁止扈从扰民和行军践踏禾稼。不但保护十六州地区的农业生产,也在适宜于耕种的草原地区发展农业。

——摘编自白寿彝《中国通史》

农耕面积扩大

印刷业发达

与宋政权商业交往密切

1996年,经过国家文物部门的权威鉴定,这部西夏佛经是世界上最早发现的木活字印本,将中国木活字的印刷使用时间从元代提前到西夏时期。

——唐荣尧《神秘的西夏》

宋朝榷场分布图

五代辽宋夏金时期,正是处于唐、元两个统一皇朝之际的分裂时期......这一时期的分裂与战乱,虽然给人民带来巨大的灾难与痛苦,但是各地社会经济的发展与相互之间交往的加强,为新的统一准备了条件。

——白寿彝《中国通史》

二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。

宋神宗

环节三

同源共流,识元朝交融一统

根据图文材料和所学知识,用带“大”的词语来描述元朝的时代特征。

大疆域;大交通;大一统;大交融

元朝在鲜卑、女真等少数民族政权之后入主中原,实现了南北大一统,又开展了政治统一后进一步的民族交融。元朝时期,女真人、契丹人及部分蒙古人,相继融入汉族群体,汉人族群的成分更为兼容多样。与此同时,数量众多的西域人,随蒙古征服进入了中原和江南。

——李治安《元史十八讲》

早在元世祖即位之初,已有修撰辽、金二史的动议。元灭南宋后,扩展为修撰辽、金、宋三史,但均“未见成功”。究其原因,主要是元朝与辽、金、宋三朝的关系难以确定,说到底是元朝以何朝为正统的问题。

直至元朝末年,大臣脱脱提出了辽宋金“三国各与正统,各系其年号”的修史方案。至正三年(1343年),元顺帝发布了修三史诏。……1344—1345年,辽、金、宋三部正史先后撰成。

——摘编自瞿林东《从正史修撰看民族交融的历史进程—谈唐修八史和元修三史》

根据材料,指出元朝君臣在修《辽》《金》《宋》史时秉承怎样的历史观?

京杭大运河,初步将中原江南和塞北草原融合为新的南北统一体。疆域空前辽阔的元朝以世界帝国的姿态登上中国历史舞台,以“全球购”的思维理念重塑中国外贸体系,推动中国历史发展朝着“背靠草原、面朝大海”的全新格局前进。

——据吴鹏《水运与国运》

元朝之大,还包括它拥有正确的大历史观。这一大历史观是几千年来,民族交往交流交融水到渠成的结果,这对今天我们形成正确的国家观、民族观、历史观、文化观,依然有历史启迪意义。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进