纲要(上)第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 17:12:38 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

天下一家

光武兴,为东汉。四百年,终于献。

魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。

宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。

北元魏,分东西。宇文周,与高齐。

谈一谈:三国两晋南北朝的总体状态、发展态势以及阶段特征是什么?

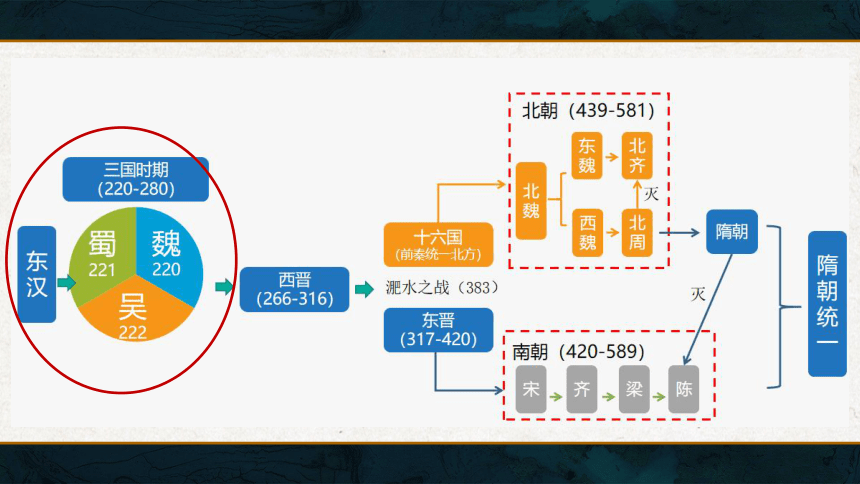

汉末三国时期—初融

第一回

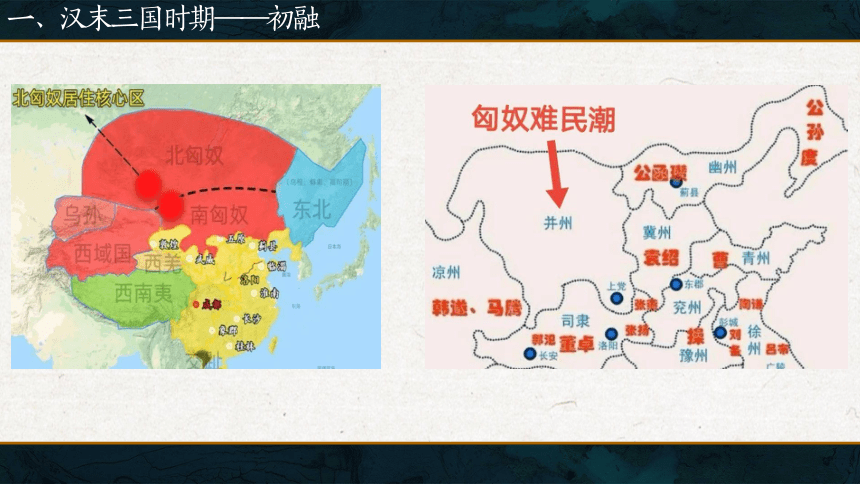

一、汉末三国时期——初融

材料一:梁习迫使匈奴单于和各部诸王降伏,然后把他们都编入户籍,在州内供职。这是地方治理上的一个重大举措。

——裴彭图《新兴郡、九原县置建与并州刺史梁习》

一、汉末三国时期——初融

思考:

1、针对民族内迁,梁习的做法是什么?

2、这一做法对民族的交融有什么好处?

小规模、浅层次

一、汉末三国时期——初融

两晋十六国时期—加深

第二回

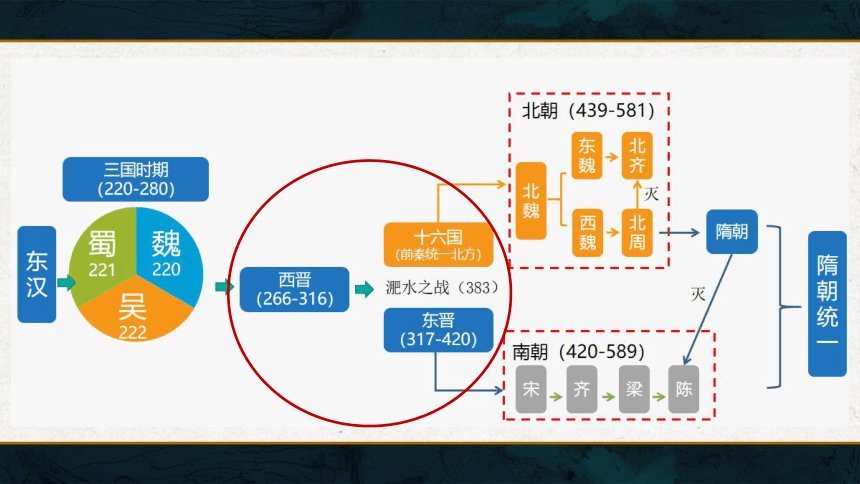

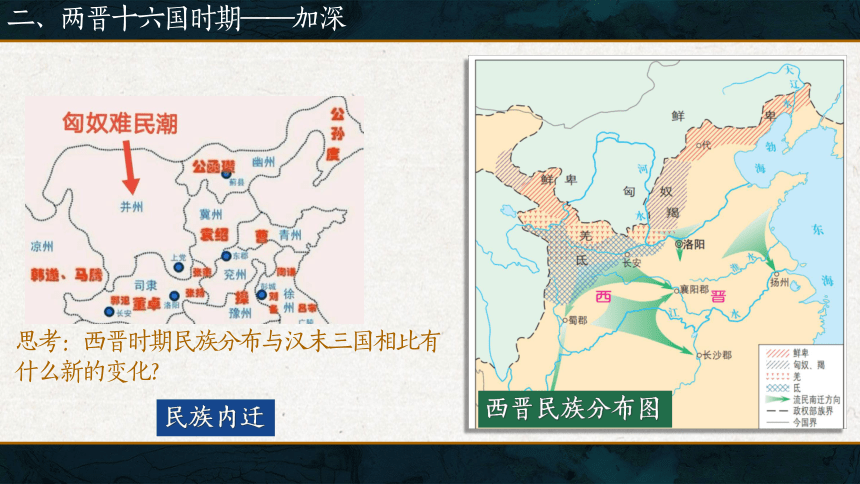

二、两晋十六国时期——加深

思考:西晋时期民族分布与汉末三国相比有什么新的变化?

民族内迁

西晋民族分布图

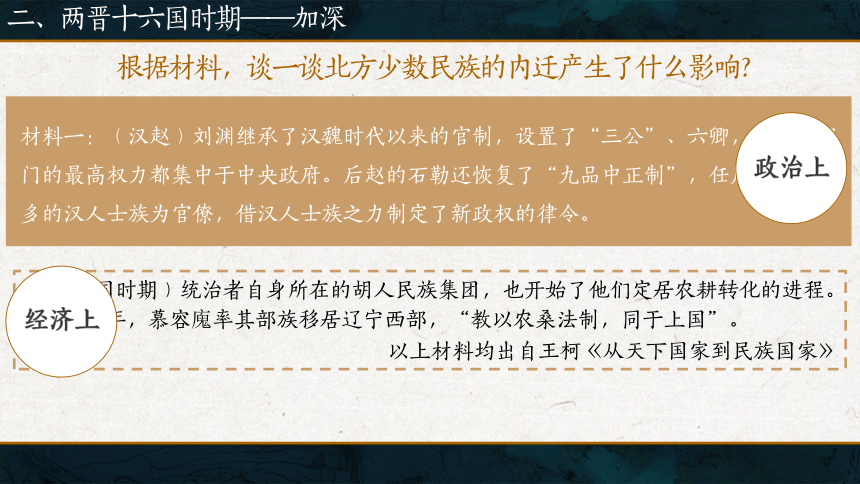

二、两晋十六国时期——加深

根据材料,谈一谈北方少数民族的内迁产生了什么影响?

材料一:(汉赵)刘渊继承了汉魏时代以来的官制,设置了“三公”、六卿,将所有部门的最高权力都集中于中央政府。后赵的石勒还恢复了“九品中正制”,任用了为数极多的汉人士族为官僚,借汉人士族之力制定了新政权的律令。

(十六国时期)统治者自身所在的胡人民族集团,也开始了他们定居农耕转化的进程。公元294年,慕容廆率其部族移居辽宁西部,“教以农桑法制,同于上国”。

以上材料均出自王柯《从天下国家到民族国家》

政治上

经济上

二、两晋十六国时期——加深

社会习俗

思考:与汉末三国相比,两晋十六国时期民族交融有哪些新特征?

大规模、多渠道

汉族墓葬出土的胡床

大:交融的民族规模扩大

多:涉及政治、经济、习俗等方面

汉族妇女蒸馍与烙饼砖画

材料二:丹阳湖地区范围十分宽广,是一片广阔的湖沼洼地。由于洼地平坦,土质肥沃,又有江湖浸润之利,水土资源十分优厚。

—汪家伦《东晋南朝江南农田水利的发展》

思考:哪些因素推动了南方开发?

自然条

件优越

材料三:在农业上,北人南迁为南方带来了劳动力、生产工具和生产方式的复合式传播。

—范依畴《衣冠南渡与南北融合》

劳动力

与技术

二、两晋十六国时期——加深

材料四:(两晋)时海内大乱,独江东差(比较)安,中国士民避乱者多南渡江。

—司马光《资治通鉴》

政局

稳定

二、两晋十六国时期——加深

材料五:(东晋时南方)荆州“田土肥美”,交州一年两熟,“恒为丰国”…… 豫章一带的妇女,有“夜浣纱而旦成布” 者……首都建康中“贡使商旅,方舟万计” 。

—朱绍侯《中国古代史》

根据材料,说一说南方开发的具体表现是什么?

农业、手工业发展,商业活跃

中原士族因避乱而渡江南迁的路径和区域,同样是中原文化传播的路径和区域。他们流寓江南,在异地他乡重建家园,从而使中原文化和江南文化相互交融,相互渗透,进而成为一个完整的统一体。

“客家文化”

二、两晋十六国时期——加深

“南人至今能晋语”

汉族生产方式向边疆地区扩展

二、两晋十六国时期——加深

思考:

1、当时的敦煌出现了什么生产方式?

2、说明了什么?

魏晋高台苦水1号墓敦煌壁画《播种》

南北朝时期—高潮

第三回

材料一:因为在孝文帝从小到大的教育中,这位汉族出身的太后(冯太后)发挥了相当重大的作用。

——川本芳昭《中华的崩溃与扩大》

材料二:(孝文帝)《五经》之义,览之便讲……才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。

—魏收《魏书》

三、南北朝时期——高潮

思考:为什么孝文帝要进行改革?

巩固统治需要

受汉文化影响

深层次交融

材料三:他首先把都城从平城迁到洛阳,接着就开始了全方位的汉化改制,如:改鲜卑服为汉服,改鲜卑语为汉语,以实现鲜卑与汉人融为一体;他又定姓族,建门阀,扶植重用汉族士族门阀势力,使鲜卑贵族与汉族士族合流;同时,以及尊儒崇经,恢复礼乐,兴办学校,选贤任能等。

—管芙蓉《胡服骑射与孝文改制》

思考:

1、孝文帝从哪些方面促进了民族交融?

2、结合教材31页,与十六国的君主相比,孝文帝改革有哪些变化?说明了什么?

三、南北朝时期——高潮

深:政治文明、经济文明的交融

三、南北朝时期——高潮

思考:孝文帝改革产生了什么影响?

材料四:百国千城,无不追随,胡人的商队和贩客,每天都朝国境涌来,仰慕北魏风土而到此定居的人不可胜数,当时仅归化北魏的外国人就有万余户……天下很难得到的物资全都汇聚于洛阳。

—川本芳昭《中华的崩溃与扩大》

促进了北魏的经济发展和社会繁荣

材料五:北朝的强盛来自交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

—吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

为隋唐大一统奠定基础

材料六:北魏孝文帝改革的最大特点在于,把胡人的汉化进程纳入政治体制,使之法规化、常规化,使北方地区的胡人与汉人的差别日趋缩小,以至于融为一体。

—樊树志《国史十六讲》

三、南北朝时期——高潮

汉化改革

均田制

政治趋同

经济趋同

文化趋同

尊儒崇经

民族共同体意识增强

材料七:东魏、北齐对汉化政策的反扑最为激烈,主要表现在:恢复鲜卑话;提倡胡俗;对汉族知识分子的不信任态度,只重用鲜卑贵族。

—李红阳《中华民族从多元走向一体的历史考察》

反对

汉化

材料八:西魏、北周继续实行一系列汉化政策,主要表现在:继续实行改汉姓的制度;提倡儒学;倚重汉人,并不断调适民族关系。

—李红阳《中华民族从多元走向一体的历史考察》

继续

汉化

三、南北朝时期——高潮

思考:东、西魏对于汉化政策的态度有什么不同?

课堂小结

【课后作业】

思考:为什么用“民族交融”代替“民族融合”?

感谢聆听

天下一家

光武兴,为东汉。四百年,终于献。

魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。

宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。

北元魏,分东西。宇文周,与高齐。

谈一谈:三国两晋南北朝的总体状态、发展态势以及阶段特征是什么?

汉末三国时期—初融

第一回

一、汉末三国时期——初融

材料一:梁习迫使匈奴单于和各部诸王降伏,然后把他们都编入户籍,在州内供职。这是地方治理上的一个重大举措。

——裴彭图《新兴郡、九原县置建与并州刺史梁习》

一、汉末三国时期——初融

思考:

1、针对民族内迁,梁习的做法是什么?

2、这一做法对民族的交融有什么好处?

小规模、浅层次

一、汉末三国时期——初融

两晋十六国时期—加深

第二回

二、两晋十六国时期——加深

思考:西晋时期民族分布与汉末三国相比有什么新的变化?

民族内迁

西晋民族分布图

二、两晋十六国时期——加深

根据材料,谈一谈北方少数民族的内迁产生了什么影响?

材料一:(汉赵)刘渊继承了汉魏时代以来的官制,设置了“三公”、六卿,将所有部门的最高权力都集中于中央政府。后赵的石勒还恢复了“九品中正制”,任用了为数极多的汉人士族为官僚,借汉人士族之力制定了新政权的律令。

(十六国时期)统治者自身所在的胡人民族集团,也开始了他们定居农耕转化的进程。公元294年,慕容廆率其部族移居辽宁西部,“教以农桑法制,同于上国”。

以上材料均出自王柯《从天下国家到民族国家》

政治上

经济上

二、两晋十六国时期——加深

社会习俗

思考:与汉末三国相比,两晋十六国时期民族交融有哪些新特征?

大规模、多渠道

汉族墓葬出土的胡床

大:交融的民族规模扩大

多:涉及政治、经济、习俗等方面

汉族妇女蒸馍与烙饼砖画

材料二:丹阳湖地区范围十分宽广,是一片广阔的湖沼洼地。由于洼地平坦,土质肥沃,又有江湖浸润之利,水土资源十分优厚。

—汪家伦《东晋南朝江南农田水利的发展》

思考:哪些因素推动了南方开发?

自然条

件优越

材料三:在农业上,北人南迁为南方带来了劳动力、生产工具和生产方式的复合式传播。

—范依畴《衣冠南渡与南北融合》

劳动力

与技术

二、两晋十六国时期——加深

材料四:(两晋)时海内大乱,独江东差(比较)安,中国士民避乱者多南渡江。

—司马光《资治通鉴》

政局

稳定

二、两晋十六国时期——加深

材料五:(东晋时南方)荆州“田土肥美”,交州一年两熟,“恒为丰国”…… 豫章一带的妇女,有“夜浣纱而旦成布” 者……首都建康中“贡使商旅,方舟万计” 。

—朱绍侯《中国古代史》

根据材料,说一说南方开发的具体表现是什么?

农业、手工业发展,商业活跃

中原士族因避乱而渡江南迁的路径和区域,同样是中原文化传播的路径和区域。他们流寓江南,在异地他乡重建家园,从而使中原文化和江南文化相互交融,相互渗透,进而成为一个完整的统一体。

“客家文化”

二、两晋十六国时期——加深

“南人至今能晋语”

汉族生产方式向边疆地区扩展

二、两晋十六国时期——加深

思考:

1、当时的敦煌出现了什么生产方式?

2、说明了什么?

魏晋高台苦水1号墓敦煌壁画《播种》

南北朝时期—高潮

第三回

材料一:因为在孝文帝从小到大的教育中,这位汉族出身的太后(冯太后)发挥了相当重大的作用。

——川本芳昭《中华的崩溃与扩大》

材料二:(孝文帝)《五经》之义,览之便讲……才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。

—魏收《魏书》

三、南北朝时期——高潮

思考:为什么孝文帝要进行改革?

巩固统治需要

受汉文化影响

深层次交融

材料三:他首先把都城从平城迁到洛阳,接着就开始了全方位的汉化改制,如:改鲜卑服为汉服,改鲜卑语为汉语,以实现鲜卑与汉人融为一体;他又定姓族,建门阀,扶植重用汉族士族门阀势力,使鲜卑贵族与汉族士族合流;同时,以及尊儒崇经,恢复礼乐,兴办学校,选贤任能等。

—管芙蓉《胡服骑射与孝文改制》

思考:

1、孝文帝从哪些方面促进了民族交融?

2、结合教材31页,与十六国的君主相比,孝文帝改革有哪些变化?说明了什么?

三、南北朝时期——高潮

深:政治文明、经济文明的交融

三、南北朝时期——高潮

思考:孝文帝改革产生了什么影响?

材料四:百国千城,无不追随,胡人的商队和贩客,每天都朝国境涌来,仰慕北魏风土而到此定居的人不可胜数,当时仅归化北魏的外国人就有万余户……天下很难得到的物资全都汇聚于洛阳。

—川本芳昭《中华的崩溃与扩大》

促进了北魏的经济发展和社会繁荣

材料五:北朝的强盛来自交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

—吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

为隋唐大一统奠定基础

材料六:北魏孝文帝改革的最大特点在于,把胡人的汉化进程纳入政治体制,使之法规化、常规化,使北方地区的胡人与汉人的差别日趋缩小,以至于融为一体。

—樊树志《国史十六讲》

三、南北朝时期——高潮

汉化改革

均田制

政治趋同

经济趋同

文化趋同

尊儒崇经

民族共同体意识增强

材料七:东魏、北齐对汉化政策的反扑最为激烈,主要表现在:恢复鲜卑话;提倡胡俗;对汉族知识分子的不信任态度,只重用鲜卑贵族。

—李红阳《中华民族从多元走向一体的历史考察》

反对

汉化

材料八:西魏、北周继续实行一系列汉化政策,主要表现在:继续实行改汉姓的制度;提倡儒学;倚重汉人,并不断调适民族关系。

—李红阳《中华民族从多元走向一体的历史考察》

继续

汉化

三、南北朝时期——高潮

思考:东、西魏对于汉化政策的态度有什么不同?

课堂小结

【课后作业】

思考:为什么用“民族交融”代替“民族融合”?

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进