化学人教版九上:3.3元素(第一课时) 教案

文档属性

| 名称 | 化学人教版九上:3.3元素(第一课时) 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 658.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 19:05:46 | ||

图片预览

文档简介

元素(第一课时)

一、学习目标

1.了解元素的概念,同意对物质的宏观组成与微观结构的认识;

2.通过微观想象、分析、讨论、对比,认识化学反应中分子可以发生变化而元素不发生变化;

3.通过学生之间相互合作、查阅资料,了解地壳、生物的细胞和一些食品中元素的含量。

二、教学重难点

重点:元素概念

难点:宏观组成和微观结构的区分

三、教学方法

讲授法、情境法

四、教学过程

(一)新课导入:

故事导入:埃及的眼泪

女王的皇冠上镶嵌着一颗珍珠,这是一颗非常珍贵的珍珠,名叫“埃及的眼泪”。女王对这颗明珠爱不释手。

资料展示:

主要成分:碳酸钙(CaCO3)由钙元素、碳元素、氧元素组成。

元素:组成物质的基本成分

(二)新知探究

知识点1元素

问题谈论:氧化汞、氧气、水、二氧化碳都是如何构成的?

学生讨论:

氧化汞:汞原子和氧原子

氧气:氧原子

水:氢原子和氧原子

二氧化碳:碳原子和氧原子

思考:它们分子中都含什么相同原子

学生讨论:氧原子

讨论:怎么确定物理性质,常见的物理性质又有哪些

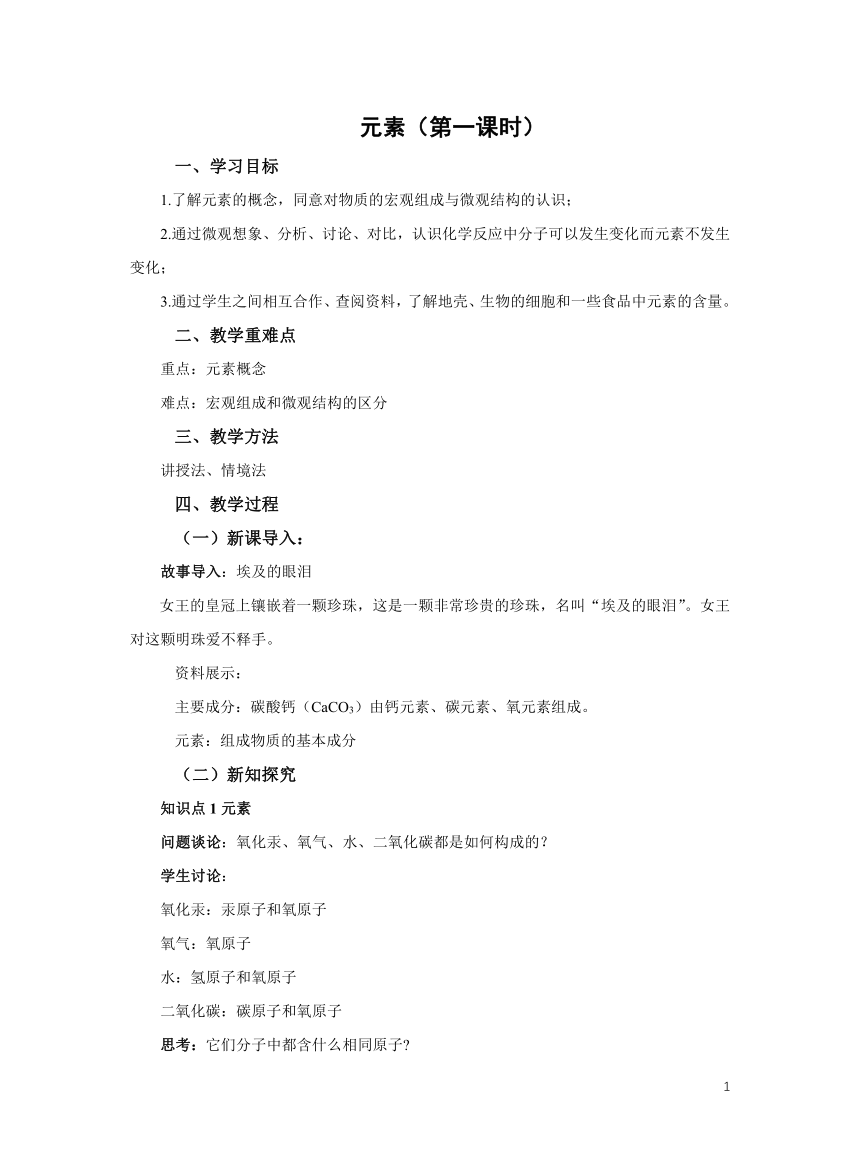

分析:三种不同氧原子的内部结构,找出共同点。

质子数 中子数 电子数

氧原子A 8 8 8

氧原子B 8 9 8

氧原子C 8 10 8

教师总结:把质子数为8(即核电荷数为8)的所有的氧原子统称为氧元素

质子数为1的所有氢原子统称为氢元素

质子数为6的所有的碳原子统称为碳元素

元素:具有相同质子数(即核电荷数)的一类原子的总称。

讨论:判断某两个原子是否为同种元素的依据是什么?

质子数即核电荷数相同,元素相同

质子数即核电荷数不同,元素不同

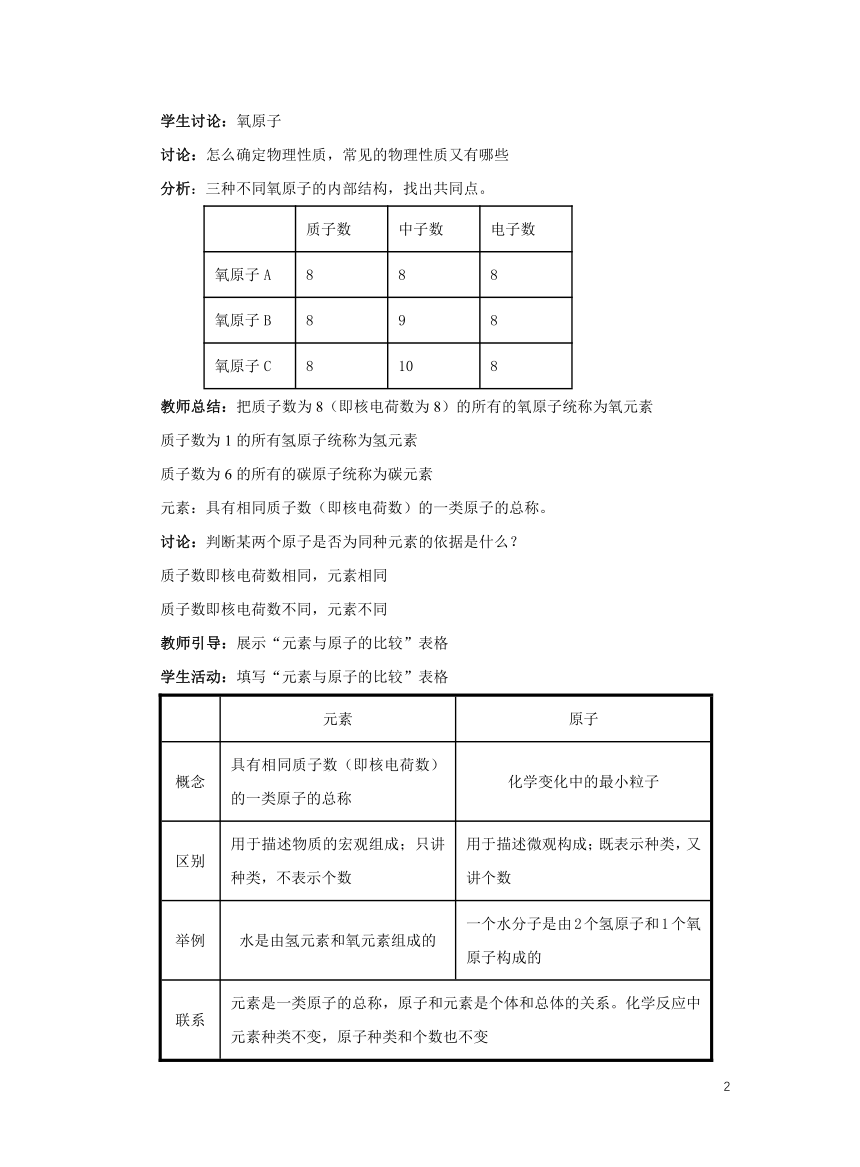

教师引导:展示“元素与原子的比较”表格

学生活动:填写“元素与原子的比较”表格

元素 原子

概念 具有相同质子数(即核电荷数)的一类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区别 用于描述物质的宏观组成;只讲种类,不表示个数 用于描述微观构成;既表示种类,又讲个数

举例 水是由氢元素和氧元素组成的 一个水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的

联系 元素是一类原子的总称,原子和元素是个体和总体的关系。化学反应中元素种类不变,原子种类和个数也不变

教师引导:元素的化学性质与其原子的核外电子排布,特别是最外层电子的数目有关。资料展示:

1.按质量计,地壳里氧、硅、铝、铁的含量相对较多。

2.生物细胞中含量居前四位的元素如下表所示:

元素 氧 碳 氢 氮

质量分数/% 65 18 10 3

3.海水中含量最多的元素是氧元素,其次是氢元素,然后是氯元素、钠元素。

视频总结:元素在自然界中的分布

知识点2宏观元素与微观粒子

问题谈论:水由什么组成?水由什么构成?而水分子由什么构成?

学生讨论:对水和水分子的认识

教师总结:

物质

分子(构成)

讨论:物质、元素、分子、原子间的术语关系如何表达呢?

(三)课堂练习

1.钠元素和氯元素的本质区别在于()

A.相对原子质量不同 B.核电荷数不同

C.元素符号不同 D.核外电子数不同

解析:元素种类是由质子数(或核电荷数)决定的,故两种不同元素的本质区别是质子数(或核电荷数)不同。故选B。

2.地壳中含量最多的金属元素是()

A.O B.Al

C.Fe D.Si

解析:地壳中含量最多的元素是氧元素,含量最多的金属元素是铝元素。故本题选B。

3.下列元素是地壳里所含各种元素的质量分数,请回答问题:

(1)图中表示出的金属元素有 种;

(2)地壳中铝元素的含量为 ;

(3)地壳中含量最多的非金属与含量最多的金属元素之间形成的化合物是 (填序号)属于 (填物质类型)

A.二氧化硅 B.氧化铁 C.氧化铝 D.水

解析:从汉字中名称的偏旁去判断金属元素和非金属元素;并从图中查出地壳中含量最多的非金属元素是氧,最多的金属元素是铝,两元素组成化合物是氧化铝。故本题答案为(1)6;(2)7.73%;(3)C;氧化物。

(四)课堂小结

通过本节课的学习,你有哪些收获?跟大家说一说。对学生的归纳进行评价,适时纠正、补充、表扬与鼓励。

学生归纳内容应包括:元素的定义、物质从宏观元素和微观粒子两种视角来分析。

(五)作业布置

查阅资料,了解各种环境中元素的含量,进行总结。

五、板书设计

元素

一、元素

1.定义:质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称

2.元素在自然界中的分布

地壳中含量前四的元素:O、Si、Al、Fe

二、宏观元素与微观粒子

宏观:物质是由元素组成的

微观:物质是由分子(或原子、离子)构成的

六、教学反思

认真分析学生具体情况,因材施教,本课题内容抽象,学生难以理解元素和原子之间的关系,教学时要循序渐进。

1

一、学习目标

1.了解元素的概念,同意对物质的宏观组成与微观结构的认识;

2.通过微观想象、分析、讨论、对比,认识化学反应中分子可以发生变化而元素不发生变化;

3.通过学生之间相互合作、查阅资料,了解地壳、生物的细胞和一些食品中元素的含量。

二、教学重难点

重点:元素概念

难点:宏观组成和微观结构的区分

三、教学方法

讲授法、情境法

四、教学过程

(一)新课导入:

故事导入:埃及的眼泪

女王的皇冠上镶嵌着一颗珍珠,这是一颗非常珍贵的珍珠,名叫“埃及的眼泪”。女王对这颗明珠爱不释手。

资料展示:

主要成分:碳酸钙(CaCO3)由钙元素、碳元素、氧元素组成。

元素:组成物质的基本成分

(二)新知探究

知识点1元素

问题谈论:氧化汞、氧气、水、二氧化碳都是如何构成的?

学生讨论:

氧化汞:汞原子和氧原子

氧气:氧原子

水:氢原子和氧原子

二氧化碳:碳原子和氧原子

思考:它们分子中都含什么相同原子

学生讨论:氧原子

讨论:怎么确定物理性质,常见的物理性质又有哪些

分析:三种不同氧原子的内部结构,找出共同点。

质子数 中子数 电子数

氧原子A 8 8 8

氧原子B 8 9 8

氧原子C 8 10 8

教师总结:把质子数为8(即核电荷数为8)的所有的氧原子统称为氧元素

质子数为1的所有氢原子统称为氢元素

质子数为6的所有的碳原子统称为碳元素

元素:具有相同质子数(即核电荷数)的一类原子的总称。

讨论:判断某两个原子是否为同种元素的依据是什么?

质子数即核电荷数相同,元素相同

质子数即核电荷数不同,元素不同

教师引导:展示“元素与原子的比较”表格

学生活动:填写“元素与原子的比较”表格

元素 原子

概念 具有相同质子数(即核电荷数)的一类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区别 用于描述物质的宏观组成;只讲种类,不表示个数 用于描述微观构成;既表示种类,又讲个数

举例 水是由氢元素和氧元素组成的 一个水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的

联系 元素是一类原子的总称,原子和元素是个体和总体的关系。化学反应中元素种类不变,原子种类和个数也不变

教师引导:元素的化学性质与其原子的核外电子排布,特别是最外层电子的数目有关。资料展示:

1.按质量计,地壳里氧、硅、铝、铁的含量相对较多。

2.生物细胞中含量居前四位的元素如下表所示:

元素 氧 碳 氢 氮

质量分数/% 65 18 10 3

3.海水中含量最多的元素是氧元素,其次是氢元素,然后是氯元素、钠元素。

视频总结:元素在自然界中的分布

知识点2宏观元素与微观粒子

问题谈论:水由什么组成?水由什么构成?而水分子由什么构成?

学生讨论:对水和水分子的认识

教师总结:

物质

分子(构成)

讨论:物质、元素、分子、原子间的术语关系如何表达呢?

(三)课堂练习

1.钠元素和氯元素的本质区别在于()

A.相对原子质量不同 B.核电荷数不同

C.元素符号不同 D.核外电子数不同

解析:元素种类是由质子数(或核电荷数)决定的,故两种不同元素的本质区别是质子数(或核电荷数)不同。故选B。

2.地壳中含量最多的金属元素是()

A.O B.Al

C.Fe D.Si

解析:地壳中含量最多的元素是氧元素,含量最多的金属元素是铝元素。故本题选B。

3.下列元素是地壳里所含各种元素的质量分数,请回答问题:

(1)图中表示出的金属元素有 种;

(2)地壳中铝元素的含量为 ;

(3)地壳中含量最多的非金属与含量最多的金属元素之间形成的化合物是 (填序号)属于 (填物质类型)

A.二氧化硅 B.氧化铁 C.氧化铝 D.水

解析:从汉字中名称的偏旁去判断金属元素和非金属元素;并从图中查出地壳中含量最多的非金属元素是氧,最多的金属元素是铝,两元素组成化合物是氧化铝。故本题答案为(1)6;(2)7.73%;(3)C;氧化物。

(四)课堂小结

通过本节课的学习,你有哪些收获?跟大家说一说。对学生的归纳进行评价,适时纠正、补充、表扬与鼓励。

学生归纳内容应包括:元素的定义、物质从宏观元素和微观粒子两种视角来分析。

(五)作业布置

查阅资料,了解各种环境中元素的含量,进行总结。

五、板书设计

元素

一、元素

1.定义:质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称

2.元素在自然界中的分布

地壳中含量前四的元素:O、Si、Al、Fe

二、宏观元素与微观粒子

宏观:物质是由元素组成的

微观:物质是由分子(或原子、离子)构成的

六、教学反思

认真分析学生具体情况,因材施教,本课题内容抽象,学生难以理解元素和原子之间的关系,教学时要循序渐进。

1

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件