第一章 地球的宇宙环境 新教材高中地理人教版(2019)必修一知识点

文档属性

| 名称 | 第一章 地球的宇宙环境 新教材高中地理人教版(2019)必修一知识点 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 405.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-28 17:45:59 | ||

图片预览

文档简介

第一章 地球的宇宙环境

第一节 地球的宇宙环境

一、宇宙

1、概念:宇宙是时间和空间的统一体,是运动、发展和变化着的物质世界。

2、特点:

①物质性:宇宙是由物质组成的

②运动性:宇宙中的一切在不断运动

天体

概念:宇宙中物质存在的形式。

类型:

①自然天体:自然界存在的,包括恒星、星云、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质等。

②人造天体:由人工研制并用运载火箭或航天飞机发射到宇宙空间的飞行体;运行规律与自然天体相同或基本相同;包括宇宙飞行器和空间垃圾等。

3、常见天体

天体类型 组成物质及成员 特点

恒星 炽热气体 ①质量庞大,温度高,能自己发出光和热;②往往和周围其他天体 组成一个系统,太阳是距离地球最近的恒星

星云 气体和尘埃组成的呈云雾状外表的天体,密度较小 ①本身不发光,一般星云里都会有恒星,呈云雾状;②体积和质量 都很大;③因形状的不同,称为狮子状、玫瑰状星云等

行星 如:八大行星 ①自己本身不发光,靠反射恒星的光而发亮;②沿着固定椭圆轨道 环绕恒星运动,质量比恒星小

卫星 如:月球 ①绕行星运行,本身不发光;②卫星大小不一,但是不会超过它绕 转的行星

流星体 尘埃和固体块 ①不能自己发光,但与大气摩擦形成光迹;②进入大气层后,同大 气摩擦燃烧而发光,产生流星现象;③没有烧尽的残体落到地面叫陨星,其中石质的叫陨石,铁质的叫陨铁

彗星 冰物质 ①密度很小,具有云雾状外表,不能自己发光;②绕太阳运行

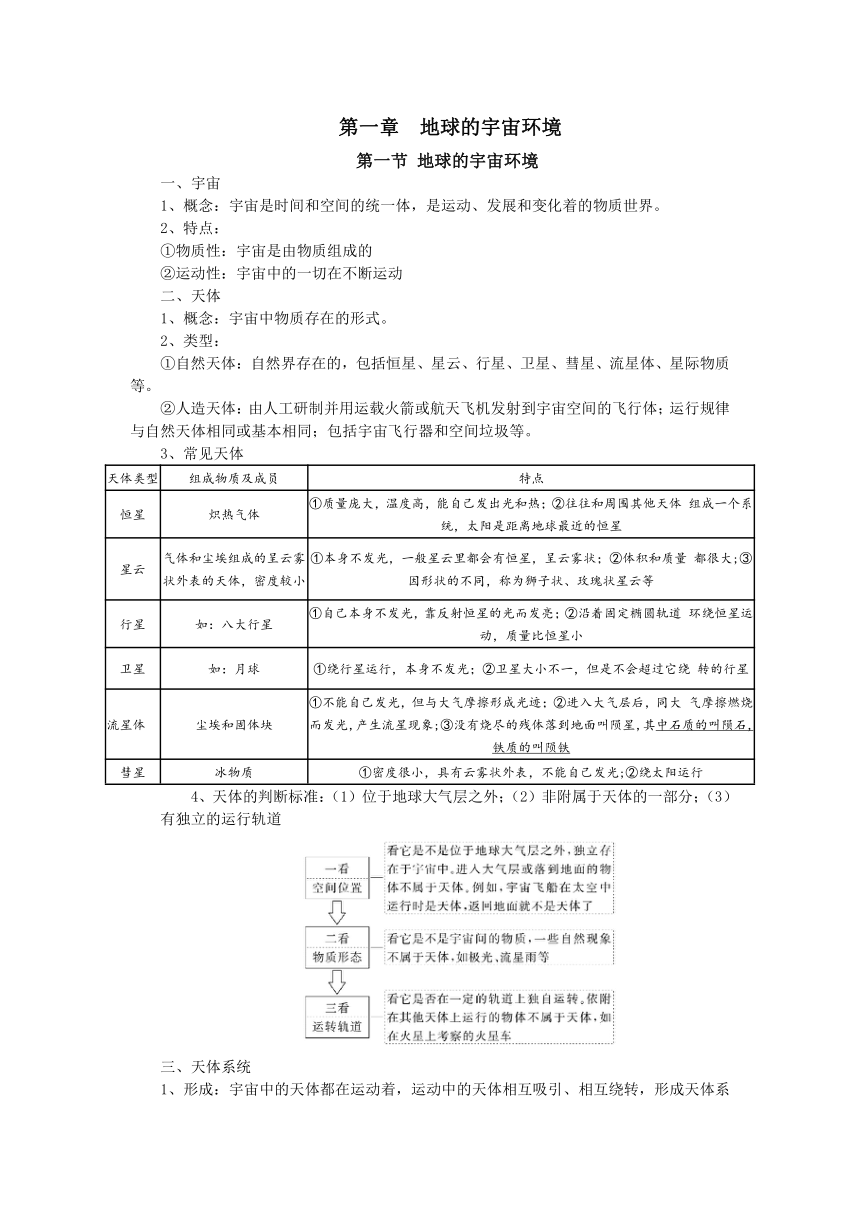

4、天体的判断标准:(1)位于地球大气层之外;(2)非附属于天体的一部分;(3)有独立的运行轨道

三、天体系统

1、形成:宇宙中的天体都在运动着,运动中的天体相互吸引、相互绕转,形成天体系统。

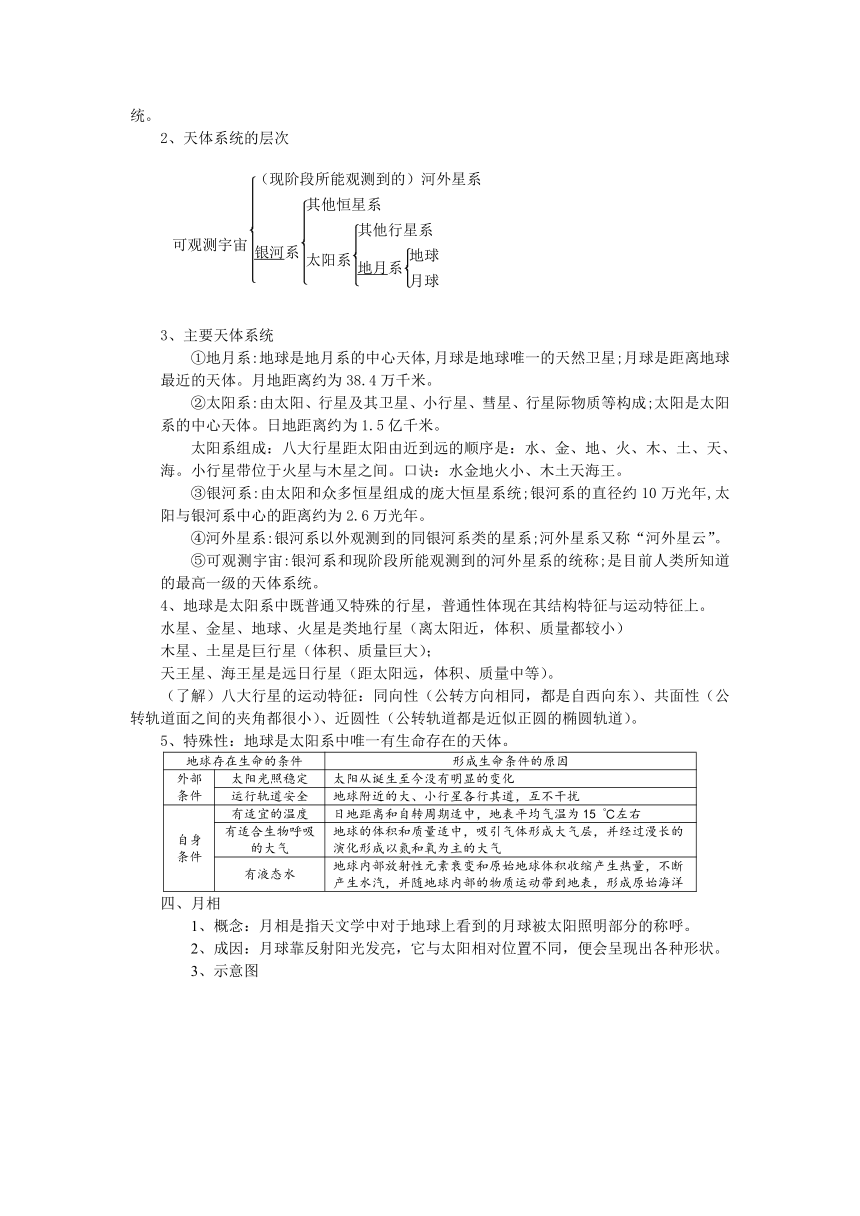

2、天体系统的层次

主要天体系统

①地月系:地球是地月系的中心天体,月球是地球唯一的天然卫星;月球是距离地球最近的天体。月地距离约为38.4万千米。

②太阳系:由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、行星际物质等构成;太阳是太阳系的中心天体。日地距离约为1.5亿千米。

太阳系组成:八大行星距太阳由近到远的顺序是:水、金、地、火、木、土、天、海。小行星带位于火星与木星之间。口诀:水金地火小、木土天海王。

③银河系:由太阳和众多恒星组成的庞大恒星系统;银河系的直径约10万光年,太阳与银河系中心的距离约为2.6万光年。

④河外星系:银河系以外观测到的同银河系类的星系;河外星系又称“河外星云”。

⑤可观测宇宙:银河系和现阶段所能观测到的河外星系的统称;是目前人类所知道的最高一级的天体系统。

4、地球是太阳系中既普通又特殊的行星,普通性体现在其结构特征与运动特征上。

水星、金星、地球、火星是类地行星(离太阳近,体积、质量都较小)

木星、土星是巨行星(体积、质量巨大);

天王星、海王星是远日行星(距太阳远,体积、质量中等)。

(了解)八大行星的运动特征:同向性(公转方向相同,都是自西向东)、共面性(公转轨道面之间的夹角都很小)、近圆性(公转轨道都是近似正圆的椭圆轨道)。

5、特殊性:地球是太阳系中唯一有生命存在的天体。

地球存在生命的条件 形成生命条件的原因

外部条件 太阳光照稳定 太阳从诞生至今没有明显的变化

运行轨道安全 地球附近的大、小行星各行其道,互不干扰

自身条件 有适宜的温度 日地距离和自转周期适中,地表平均气温为15 ℃左右

有适合生物呼吸的大气 地球的体积和质量适中,吸引气体形成大气层,并经过漫长的演化形成以氮和氧为主的大气

有液态水 地球内部放射性元素衰变和原始地球体积收缩产生热量,不断产生水汽,并随地球内部的物质运动带到地表,形成原始海洋

四、月相

概念:月相是指天文学中对于地球上看到的月球被太阳照明部分的称呼。

成因:月球靠反射阳光发亮,它与太阳相对位置不同,便会呈现出各种形状。

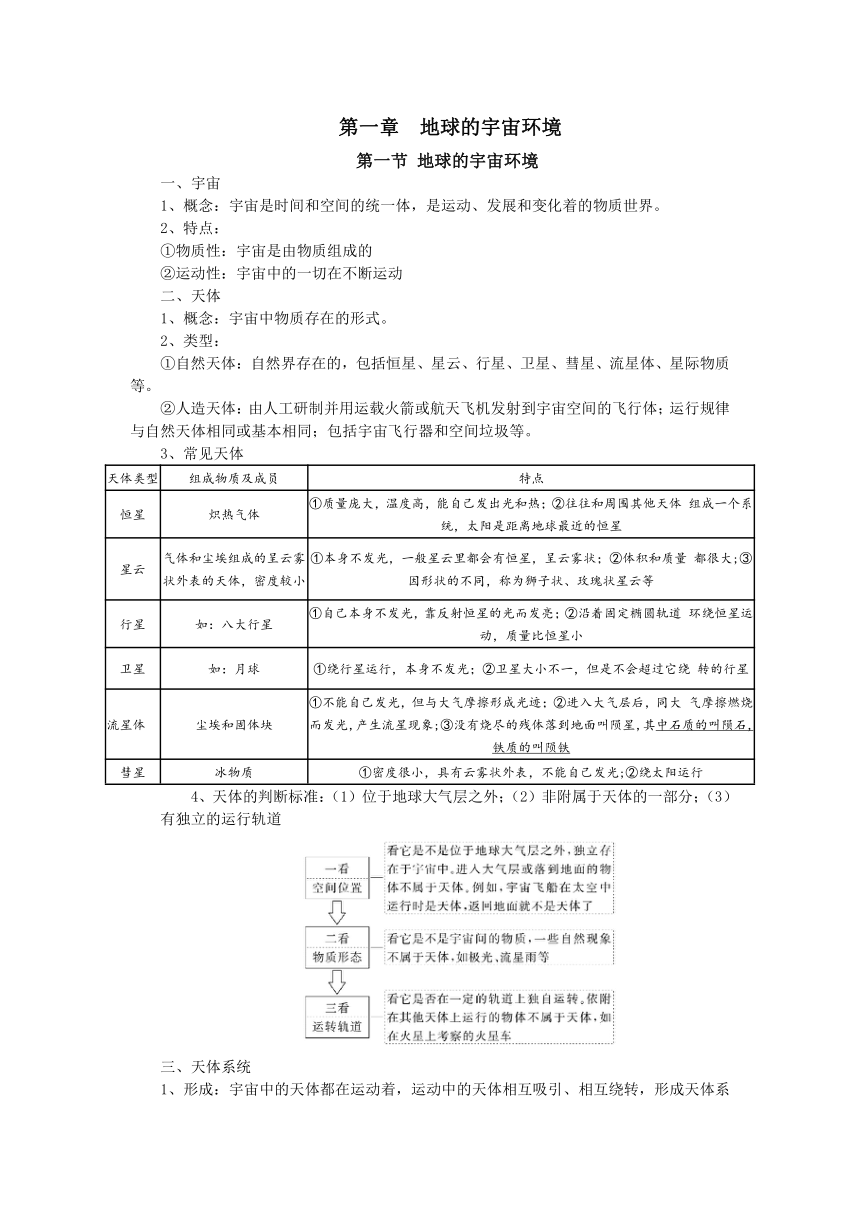

示意图

朔:如图所示,在新月位置,这时月球位于地球和太阳之间,以黑暗面朝向地球,且与太阳几乎同时出没,故地面上无法见到,这就是朔,这一天为农历的初一。

上弦月:月球继续朝前旋转,到了农历初七、八,也就是图中的位置上弦月,太阳落山,月球已经在头顶,到了半夜,月球才落下去,这时被太阳照亮的月球,恰好有一半被你看到,称之为“上弦月”。

满月:到了农历十五、十六,月球转到地球的另一面,也就是图中的位置满月。这时地球在太阳和月亮的中间,月球被太阳照亮的那一半正好对着地球,此时我们看到的是满月,或称之为“望”。由于月球正好在太阳的对面故太阳在西边落下,月球则从东边升起,到了月球落下,太阳又从东边上升了,一轮明月整夜可见。

下弦月:满月以后,月球升起的时间一天比一天迟了,月球亮的部分也一天比一天看到的小了,到了农历二十三,也就是图中的位置下弦月。满月亏去了一半,这时的半月只在下半夜出现于东半天空中,这就是“下弦”。

快到月底的时候,月球又将旋转到地球和太阳中间,在日出之前不久,残月才又由东方升起。到了下月初一,又是朔,开始新的循环。

4、口诀(方便记忆):上上上西西、下下下东东

意思是:上弦月出现在农历月的上半月的上半夜,月面朝西,位于西半天空(凸的一面朝西);下弦月出现在农历月的下半月的下半夜,位于东半天空(凸的一面朝东)。

第二节 太阳对地球的影响

一、太阳辐射对地球的影响

1、太阳辐射概况

(1)能量来源:太阳内部的核聚变反应;以电磁波形式传播能量;能量主要集中在可见光部分。

(2)太阳辐射对地球的影响:

作用 表现

影响地理环境 为地球提供了光、热资源,地球上生物的生长发育离不开太阳(光合作用)

维持着地表温度,促进地球上的水、大气运动和生命活动

自然界中岩石的风化、侵蚀、搬运、堆积等外力作用的能量来源

影响人类活动 煤、石油等矿物燃料,是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能

是日常生活和生产所用的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源

特别提醒:地球的能量,根据成因分为直接间接的太阳能(太阳能、风能、煤炭、石油等);地球内部的化学能(地热等);天体引力能(潮汐能)

影响太阳辐射的因素(重要)

(1)日照时数的影响因素(影响一段时间内获得太阳辐射多少)

①纬度∶极圈以内地区有极昼、极夜现象,极圈以外地区夏季日照时数多于冬季(赤道除外)

②地势∶一般地势高的高原日照时数多于地势低的盆地。

③天气∶多阴雨天气的地区,日照时数少;多晴朗天气的地区,日照时数多。

(2)太阳辐射强度的影响因素(决定单位时间内获得太阳辐射多少)

①纬度∶纬度低,正午太阳高度大,获得太阳辐射多。

②地势∶地势高,大气稀薄,透明度高,固体杂质、水汽少,到达地面的太阳辐射多。

③天气∶晴天多,云的反射作用弱,到达地面的太阳辐射多。由此可知,山地背风坡太阳辐射强。

太阳辐射分布

(1)全球的太阳辐射分布

①全球年太阳辐射总量大体从低纬向高纬递减,南、北半球纬度值相同的地区太阳辐射量随月份变化的规律相反。

②同纬度地区,由沿海向内陆递增,地势高处太阳辐射强,地势低处太阳辐射弱。

(2)我国年太阳辐射总量的空间分布

我国年太阳辐射总量的分布,从总体上看,是从东部沿海向西部内陆逐渐增强。高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。具体分布如下图所示∶

二、太阳活动对地球的影响

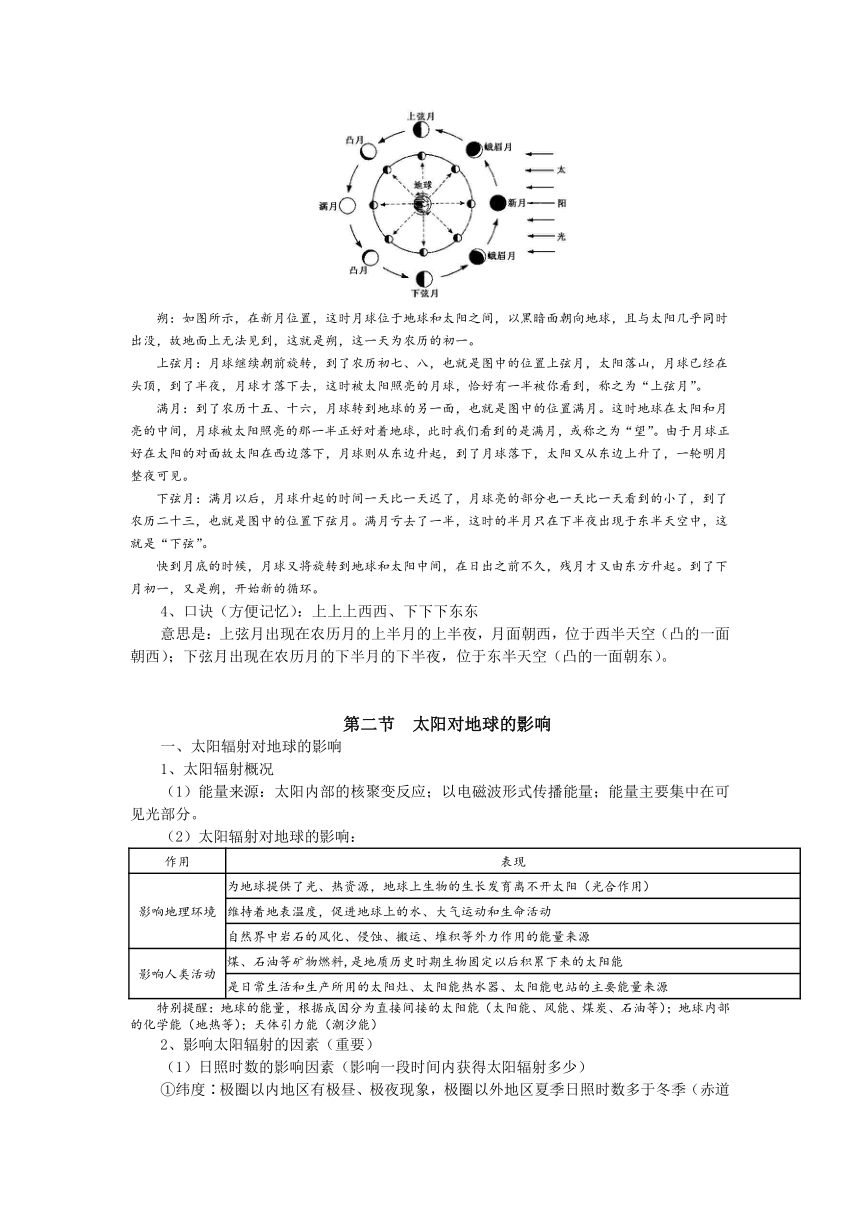

1、太阳大气的结构:从内到外依次为光球层(厚度小,我们看到的太阳光都是从光球层发出的)、色球层(厚度较小,亮度较小)

、日冕层(厚度大,亮度小),示意图:

2、各层的太阳活动:

光球层——黑子;色球层——耀斑、日珥;日冕层——太阳风、日冕物质抛射;

其中黑子和耀斑是太阳活动的主要标志,其周期是11年。

3、太阳活动对地球的影响:

①当黑子和耀斑增多时,会扰乱地球电离层,使无线电短波通讯受影响,甚至出现短暂的中断;

②太阳大气抛出的高能带电粒子流,会扰乱地球磁场,产生磁暴现象,使磁针不能正确指示方向;

③太阳大气抛出的高能带电粒子流在两极地区与大气碰撞产生极光现象;

④与地震、水旱灾害等有关;

4、补充:太阳能发电的优缺点

(1)优点

①无枯竭危险(目前大阳大约45.7亿岁正处于壮年期,状态稳定。大阳能源源不断);②安全可靠,无噪声,无污染物排放,清洁(无公害);③不受资源分布的限制;④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;⑤能源质量高;⑥使用者从感情上容易接受;⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。

(2)缺点

①能量分布分散,占地面积大;②不稳定性:受四季、昼夜及阴晴等条件限制;③效率低成本高:有的太阳能发电装置效率偏低,成本较高,总的来说,经济性能还不能与常规能源相竞争;④光伏板制造过程中不环保→易造成环境污染。

第三节 地球的历史

一、化石与地层

1、地球年龄:约为46亿年。

2、地层:地壳在发展过程中形成的,具有一定时代含义的成层的岩石或堆积物。

地层沉积规律:地层上新下老;越古老的地层含有越简单、越低级生物的化石;地层的性质,在一定程度上反映了地层形成时的地表环境。

3、化石:存留在沉积岩中的古生物遗体或遗迹。

4、补充:岩石根据成因分为沉积岩、岩浆岩、变质岩。

(1)沉积岩具有层理结构,有生物化石存在,例如石灰岩、页岩、砂岩、砾岩等;

(2)岩浆岩具有点状结构,其中的玄武岩有气孔;

(3)变质岩具有纹理结构,例如大理岩,板岩等。

二、地球演化史

地质年代 距今时间 海陆变迁 气候(大气)特征 动物演化 植物演化 矿产形成 重要事件

前寒武纪 46亿年~5.41亿年 形成海洋、陆地,海洋占绝对优势 原始大气形成→氧气增多 太古宙:原核生物;元古宙:真核生物、多细胞生物 藻类植物 成矿期(铁金镍铬) 生命现象开始出现

古生代 5.41亿年~ 2.52亿年 陆地面积扩大,联合古陆形成 干燥气候 早古生代:海洋无脊椎动物(三叶虫); 晚古生代:鱼类→两栖动物→爬行动物 蕨类植物繁盛 裸子植物出现 成煤期 寒武纪大爆发 古生代晚期生物大灭绝

中生代 2.52亿年~6600万年 联合古陆开始解体 温暖干燥气候 爬行动物→鸟类;小型哺乳动物出现 裸子植物 成煤期 中生代末期物种大灭绝,包括恐龙的消失

新生代 6600万年至今 联合古陆完全解体,现代海陆分布格局形成。地壳运动剧烈,形成一些高大山脉。 冷暖交替变化 哺乳动物、人类 被子植物 各大矿产 人类出现

三、地质年代表(仅了解,具体见课本)

第四节 地球的圈层结构

一、地球的内部圈层结构

划分依据:地震波传播速度的变化。

(纵波速度较快,可以通过固、液、气三态物质,横波速度较慢,只能通过固态物质)

从外到内:地壳、地幔(上地幔、下地幔;上地幔上部存在一个软流层)、地核(外核、内核);

地壳和地幔的界线是莫霍界面(经过此界面,横波和纵波速度都明显增加),地幔和地核的界线是古登堡界面(经过此界面,横波突然消失,纵波速度突然下降)。说明地核在高温高压下呈液态或者熔融状态。

特别提醒:

①岩石圈包括了地壳和上地幔顶部(厚薄不一,大陆地壳较厚39-41千米,大洋地壳较薄5-10千米);

②元素在地层中不同:地壳上层成为硅铝层,下层称硅镁层;地幔含铁镁较多;地核含铁镍较多。

③软流层位于上地幔上部,一般认为是岩浆的发源地。

二、地球的外部圈层结构

包括大气圈、水圈、生物圈(生物圈占据了大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部);与人类密切相关的是大气圈、水圈、生物圈、岩石圈。

第一节 地球的宇宙环境

一、宇宙

1、概念:宇宙是时间和空间的统一体,是运动、发展和变化着的物质世界。

2、特点:

①物质性:宇宙是由物质组成的

②运动性:宇宙中的一切在不断运动

天体

概念:宇宙中物质存在的形式。

类型:

①自然天体:自然界存在的,包括恒星、星云、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质等。

②人造天体:由人工研制并用运载火箭或航天飞机发射到宇宙空间的飞行体;运行规律与自然天体相同或基本相同;包括宇宙飞行器和空间垃圾等。

3、常见天体

天体类型 组成物质及成员 特点

恒星 炽热气体 ①质量庞大,温度高,能自己发出光和热;②往往和周围其他天体 组成一个系统,太阳是距离地球最近的恒星

星云 气体和尘埃组成的呈云雾状外表的天体,密度较小 ①本身不发光,一般星云里都会有恒星,呈云雾状;②体积和质量 都很大;③因形状的不同,称为狮子状、玫瑰状星云等

行星 如:八大行星 ①自己本身不发光,靠反射恒星的光而发亮;②沿着固定椭圆轨道 环绕恒星运动,质量比恒星小

卫星 如:月球 ①绕行星运行,本身不发光;②卫星大小不一,但是不会超过它绕 转的行星

流星体 尘埃和固体块 ①不能自己发光,但与大气摩擦形成光迹;②进入大气层后,同大 气摩擦燃烧而发光,产生流星现象;③没有烧尽的残体落到地面叫陨星,其中石质的叫陨石,铁质的叫陨铁

彗星 冰物质 ①密度很小,具有云雾状外表,不能自己发光;②绕太阳运行

4、天体的判断标准:(1)位于地球大气层之外;(2)非附属于天体的一部分;(3)有独立的运行轨道

三、天体系统

1、形成:宇宙中的天体都在运动着,运动中的天体相互吸引、相互绕转,形成天体系统。

2、天体系统的层次

主要天体系统

①地月系:地球是地月系的中心天体,月球是地球唯一的天然卫星;月球是距离地球最近的天体。月地距离约为38.4万千米。

②太阳系:由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、行星际物质等构成;太阳是太阳系的中心天体。日地距离约为1.5亿千米。

太阳系组成:八大行星距太阳由近到远的顺序是:水、金、地、火、木、土、天、海。小行星带位于火星与木星之间。口诀:水金地火小、木土天海王。

③银河系:由太阳和众多恒星组成的庞大恒星系统;银河系的直径约10万光年,太阳与银河系中心的距离约为2.6万光年。

④河外星系:银河系以外观测到的同银河系类的星系;河外星系又称“河外星云”。

⑤可观测宇宙:银河系和现阶段所能观测到的河外星系的统称;是目前人类所知道的最高一级的天体系统。

4、地球是太阳系中既普通又特殊的行星,普通性体现在其结构特征与运动特征上。

水星、金星、地球、火星是类地行星(离太阳近,体积、质量都较小)

木星、土星是巨行星(体积、质量巨大);

天王星、海王星是远日行星(距太阳远,体积、质量中等)。

(了解)八大行星的运动特征:同向性(公转方向相同,都是自西向东)、共面性(公转轨道面之间的夹角都很小)、近圆性(公转轨道都是近似正圆的椭圆轨道)。

5、特殊性:地球是太阳系中唯一有生命存在的天体。

地球存在生命的条件 形成生命条件的原因

外部条件 太阳光照稳定 太阳从诞生至今没有明显的变化

运行轨道安全 地球附近的大、小行星各行其道,互不干扰

自身条件 有适宜的温度 日地距离和自转周期适中,地表平均气温为15 ℃左右

有适合生物呼吸的大气 地球的体积和质量适中,吸引气体形成大气层,并经过漫长的演化形成以氮和氧为主的大气

有液态水 地球内部放射性元素衰变和原始地球体积收缩产生热量,不断产生水汽,并随地球内部的物质运动带到地表,形成原始海洋

四、月相

概念:月相是指天文学中对于地球上看到的月球被太阳照明部分的称呼。

成因:月球靠反射阳光发亮,它与太阳相对位置不同,便会呈现出各种形状。

示意图

朔:如图所示,在新月位置,这时月球位于地球和太阳之间,以黑暗面朝向地球,且与太阳几乎同时出没,故地面上无法见到,这就是朔,这一天为农历的初一。

上弦月:月球继续朝前旋转,到了农历初七、八,也就是图中的位置上弦月,太阳落山,月球已经在头顶,到了半夜,月球才落下去,这时被太阳照亮的月球,恰好有一半被你看到,称之为“上弦月”。

满月:到了农历十五、十六,月球转到地球的另一面,也就是图中的位置满月。这时地球在太阳和月亮的中间,月球被太阳照亮的那一半正好对着地球,此时我们看到的是满月,或称之为“望”。由于月球正好在太阳的对面故太阳在西边落下,月球则从东边升起,到了月球落下,太阳又从东边上升了,一轮明月整夜可见。

下弦月:满月以后,月球升起的时间一天比一天迟了,月球亮的部分也一天比一天看到的小了,到了农历二十三,也就是图中的位置下弦月。满月亏去了一半,这时的半月只在下半夜出现于东半天空中,这就是“下弦”。

快到月底的时候,月球又将旋转到地球和太阳中间,在日出之前不久,残月才又由东方升起。到了下月初一,又是朔,开始新的循环。

4、口诀(方便记忆):上上上西西、下下下东东

意思是:上弦月出现在农历月的上半月的上半夜,月面朝西,位于西半天空(凸的一面朝西);下弦月出现在农历月的下半月的下半夜,位于东半天空(凸的一面朝东)。

第二节 太阳对地球的影响

一、太阳辐射对地球的影响

1、太阳辐射概况

(1)能量来源:太阳内部的核聚变反应;以电磁波形式传播能量;能量主要集中在可见光部分。

(2)太阳辐射对地球的影响:

作用 表现

影响地理环境 为地球提供了光、热资源,地球上生物的生长发育离不开太阳(光合作用)

维持着地表温度,促进地球上的水、大气运动和生命活动

自然界中岩石的风化、侵蚀、搬运、堆积等外力作用的能量来源

影响人类活动 煤、石油等矿物燃料,是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能

是日常生活和生产所用的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源

特别提醒:地球的能量,根据成因分为直接间接的太阳能(太阳能、风能、煤炭、石油等);地球内部的化学能(地热等);天体引力能(潮汐能)

影响太阳辐射的因素(重要)

(1)日照时数的影响因素(影响一段时间内获得太阳辐射多少)

①纬度∶极圈以内地区有极昼、极夜现象,极圈以外地区夏季日照时数多于冬季(赤道除外)

②地势∶一般地势高的高原日照时数多于地势低的盆地。

③天气∶多阴雨天气的地区,日照时数少;多晴朗天气的地区,日照时数多。

(2)太阳辐射强度的影响因素(决定单位时间内获得太阳辐射多少)

①纬度∶纬度低,正午太阳高度大,获得太阳辐射多。

②地势∶地势高,大气稀薄,透明度高,固体杂质、水汽少,到达地面的太阳辐射多。

③天气∶晴天多,云的反射作用弱,到达地面的太阳辐射多。由此可知,山地背风坡太阳辐射强。

太阳辐射分布

(1)全球的太阳辐射分布

①全球年太阳辐射总量大体从低纬向高纬递减,南、北半球纬度值相同的地区太阳辐射量随月份变化的规律相反。

②同纬度地区,由沿海向内陆递增,地势高处太阳辐射强,地势低处太阳辐射弱。

(2)我国年太阳辐射总量的空间分布

我国年太阳辐射总量的分布,从总体上看,是从东部沿海向西部内陆逐渐增强。高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。具体分布如下图所示∶

二、太阳活动对地球的影响

1、太阳大气的结构:从内到外依次为光球层(厚度小,我们看到的太阳光都是从光球层发出的)、色球层(厚度较小,亮度较小)

、日冕层(厚度大,亮度小),示意图:

2、各层的太阳活动:

光球层——黑子;色球层——耀斑、日珥;日冕层——太阳风、日冕物质抛射;

其中黑子和耀斑是太阳活动的主要标志,其周期是11年。

3、太阳活动对地球的影响:

①当黑子和耀斑增多时,会扰乱地球电离层,使无线电短波通讯受影响,甚至出现短暂的中断;

②太阳大气抛出的高能带电粒子流,会扰乱地球磁场,产生磁暴现象,使磁针不能正确指示方向;

③太阳大气抛出的高能带电粒子流在两极地区与大气碰撞产生极光现象;

④与地震、水旱灾害等有关;

4、补充:太阳能发电的优缺点

(1)优点

①无枯竭危险(目前大阳大约45.7亿岁正处于壮年期,状态稳定。大阳能源源不断);②安全可靠,无噪声,无污染物排放,清洁(无公害);③不受资源分布的限制;④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;⑤能源质量高;⑥使用者从感情上容易接受;⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。

(2)缺点

①能量分布分散,占地面积大;②不稳定性:受四季、昼夜及阴晴等条件限制;③效率低成本高:有的太阳能发电装置效率偏低,成本较高,总的来说,经济性能还不能与常规能源相竞争;④光伏板制造过程中不环保→易造成环境污染。

第三节 地球的历史

一、化石与地层

1、地球年龄:约为46亿年。

2、地层:地壳在发展过程中形成的,具有一定时代含义的成层的岩石或堆积物。

地层沉积规律:地层上新下老;越古老的地层含有越简单、越低级生物的化石;地层的性质,在一定程度上反映了地层形成时的地表环境。

3、化石:存留在沉积岩中的古生物遗体或遗迹。

4、补充:岩石根据成因分为沉积岩、岩浆岩、变质岩。

(1)沉积岩具有层理结构,有生物化石存在,例如石灰岩、页岩、砂岩、砾岩等;

(2)岩浆岩具有点状结构,其中的玄武岩有气孔;

(3)变质岩具有纹理结构,例如大理岩,板岩等。

二、地球演化史

地质年代 距今时间 海陆变迁 气候(大气)特征 动物演化 植物演化 矿产形成 重要事件

前寒武纪 46亿年~5.41亿年 形成海洋、陆地,海洋占绝对优势 原始大气形成→氧气增多 太古宙:原核生物;元古宙:真核生物、多细胞生物 藻类植物 成矿期(铁金镍铬) 生命现象开始出现

古生代 5.41亿年~ 2.52亿年 陆地面积扩大,联合古陆形成 干燥气候 早古生代:海洋无脊椎动物(三叶虫); 晚古生代:鱼类→两栖动物→爬行动物 蕨类植物繁盛 裸子植物出现 成煤期 寒武纪大爆发 古生代晚期生物大灭绝

中生代 2.52亿年~6600万年 联合古陆开始解体 温暖干燥气候 爬行动物→鸟类;小型哺乳动物出现 裸子植物 成煤期 中生代末期物种大灭绝,包括恐龙的消失

新生代 6600万年至今 联合古陆完全解体,现代海陆分布格局形成。地壳运动剧烈,形成一些高大山脉。 冷暖交替变化 哺乳动物、人类 被子植物 各大矿产 人类出现

三、地质年代表(仅了解,具体见课本)

第四节 地球的圈层结构

一、地球的内部圈层结构

划分依据:地震波传播速度的变化。

(纵波速度较快,可以通过固、液、气三态物质,横波速度较慢,只能通过固态物质)

从外到内:地壳、地幔(上地幔、下地幔;上地幔上部存在一个软流层)、地核(外核、内核);

地壳和地幔的界线是莫霍界面(经过此界面,横波和纵波速度都明显增加),地幔和地核的界线是古登堡界面(经过此界面,横波突然消失,纵波速度突然下降)。说明地核在高温高压下呈液态或者熔融状态。

特别提醒:

①岩石圈包括了地壳和上地幔顶部(厚薄不一,大陆地壳较厚39-41千米,大洋地壳较薄5-10千米);

②元素在地层中不同:地壳上层成为硅铝层,下层称硅镁层;地幔含铁镁较多;地核含铁镍较多。

③软流层位于上地幔上部,一般认为是岩浆的发源地。

二、地球的外部圈层结构

包括大气圈、水圈、生物圈(生物圈占据了大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部);与人类密切相关的是大气圈、水圈、生物圈、岩石圈。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里