选择性必修3第2课中华文化的世界意义课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 选择性必修3第2课中华文化的世界意义课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-29 09:25:41 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

走向世界的中华文化

——中华文化的世界意义

课标要求:

从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

重点:

中华文化在交流中发展,中华文化对世界的影响。

难点:

正确认识中华文化在当今人类文明发展中的作用。

一、融合与吸收(交流中发展)

二、辐射与传播(世界意义)

三、走向未来(文化自信)

目

录

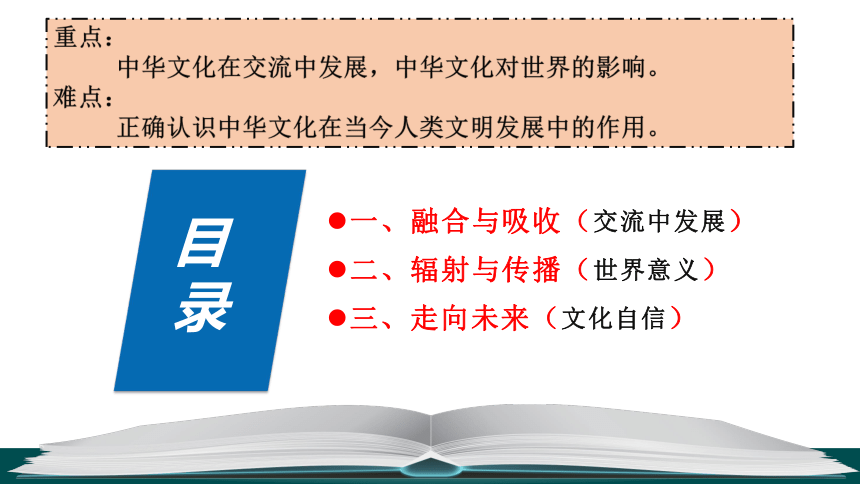

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(1)概括佛教中国化的历程

时间

两汉之际

魏晋南北朝时期

隋唐时期

宋明时期

佛教自古印度传入中国

佛教日趋兴盛,渐同儒家和道家文化融合。

主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化

以儒学为核心兼容佛道理论的宋明理学形成,佛教融合为中华文化的一部分。

韶关南华寺六祖肉身

一、融合与吸收(交流中发展)

(2)探究佛教对中华文化的影响

1、佛教的中国化(融合)

材料1:佛教包涵了很多思辩的内容,蕴含了大量的逻辑分析方法和辩证法观点,这就大大丰富和深化了中国古代哲学。

来源于佛教的汉语词汇:刹那、现身说法、大彻大悟、三生有幸、前因后果、自作自受、烦恼、解脱、一尘不染、一厢情愿、臭皮囊、觉悟等。

“现在许多国人否定佛教是中国文化的一部分……如果真要摒弃佛教文化的话,恐怕他们连话都说不周全了。

——赵朴初《俗语佛源》

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

吴道子《送子天王图》

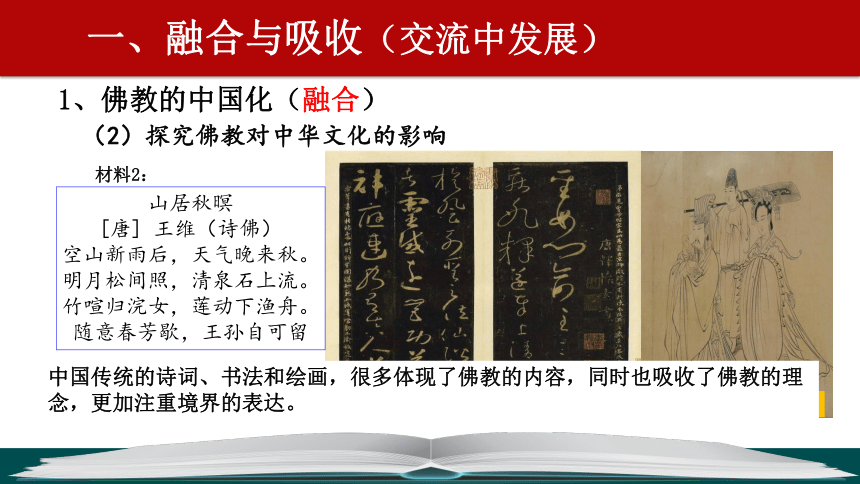

中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

山居秋暝

[唐] 王维(诗佛)

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留

材料2:

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

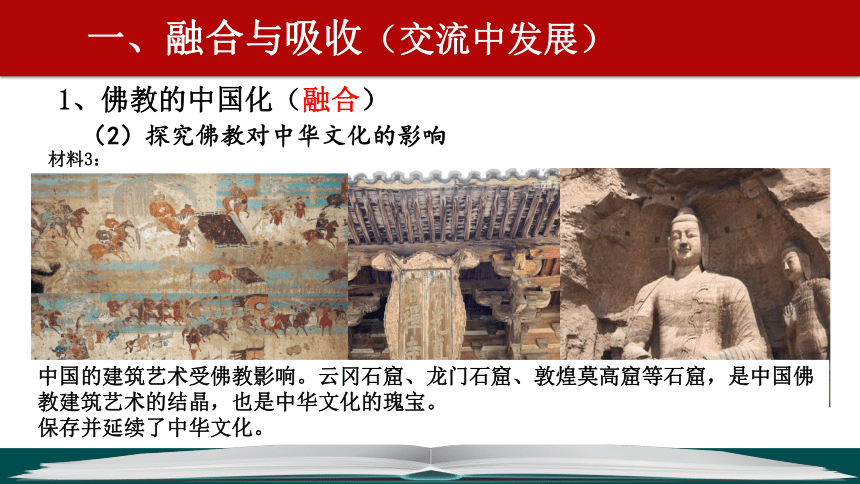

▲ 云冈石窟露天大佛

五台山佛光寺东大殿局部图(唐朝建筑)

中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

保存并延续了中华文化。

材料3:

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

材料4:《大般涅槃经》卷十称:“以是义故,一切众生,同一佛性。无有差别。

材料5:佛教是一种共同信仰,这种媒介深入触达了中央与地方、少数民族与汉族等各个场域。佛教的中国化让佛教从“胡”为表征的“少数民族身份”与“梵”为表征的“神圣身份”开始了向“华夏身份”的转变。

——赵 立 敏《论北朝佛教如何化解少数民族的多元认同跨越难题》

平等观

文化认同、民族认同、国家认同

一、融合与吸收(交流中发展)

◆佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等思想也产生了一定的消极影响。

消极

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

材料6:佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”,人生在世有生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得苦、五阴盛苦等八苦。造成苦难的原因不是统治阶级的压迫和剥削,不是吃人的社会,而是“业”,提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅樂”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

——叶洵灶:《佛教在中国古代得以传播的原因》

一、融合与吸收(交流中发展)

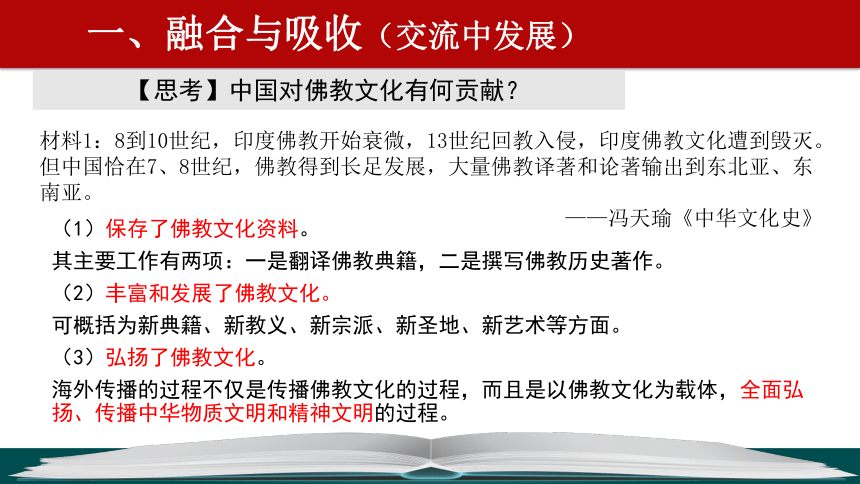

【思考】中国对佛教文化有何贡献?

(1)保存了佛教文化资料。

其主要工作有两项:一是翻译佛教典籍,二是撰写佛教历史著作。

(2)丰富和发展了佛教文化。

可概括为新典籍、新教义、新宗派、新圣地、新艺术等方面。

(3)弘扬了佛教文化。

海外传播的过程不仅是传播佛教文化的过程,而且是以佛教文化为载体,全面弘扬、传播中华物质文明和精神文明的过程。

材料1:8到10世纪,印度佛教开始衰微,13世纪回教入侵,印度佛教文化遭到毁灭。但中国恰在7、8世纪,佛教得到长足发展,大量佛教译著和论著输出到东北亚、东南亚。

——冯天瑜《中华文化史》

一、融合与吸收(交流中发展)

2、西学东渐(吸收)

背景 代表人物 内容

明末清初

清末民初

自主学习:概述西学东渐两个阶段的基本史实

新航路的开辟和早期殖民扩张

徐光启、利玛窦、汤若望等

合译《几何原本》等书籍,带来新知识。

中国国门被迫打开,西学进一步传入;中华传统文化受到前所未有的冲击。

林则徐和魏源

师夷长技以制夷;编写《四洲志》、《海国图志》

曾国藩、李鸿章等

中体西用思想;设京师同文馆等新式学堂、派遣留学生、创办江南制造总局翻译馆

康有为、梁启超

维新思想;君主立宪

孙中山

三民主义、民主共和

陈独秀、李大钊等

民主与科学;马克思主义

民族危机和封建统治危机日益加深

一、融合与吸收(交流中发展)

2、西学东渐(吸收)

历史纵横

提倡男女平等

近代以来,西方的民主、平等思想对国人产生了影响,其中,男女平等的思想逐渐为人们所接受。民国初年,女性为争取参政权利,高举着“男女平等”旗帜,掀起了一场女权运动。这场运动被称为五千年来女权之曙光”。在这种背景下,北京、上海等大城市纷纷兴办了女子学校,让女子受教育,培养妇女参政意识。但当时社会处于转型期,女子接受新式教育仍存在很大异议。

(美)那夏理·广东第一所女子学校

一、融合与吸收(交流中发展)

问题探究

我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

阅读材料并结合所学,谈谈你对学习、借鉴外来文化的看法。

尊重文化差异;虚心学习其他民族的优秀文化;提高自身文化鉴赏力;取其精华、弃其糟粕,批判继承;以发展本民族文化为根本。

二、辐射与传播(世界意义)

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学东传——东亚文化圈(辐射)

汉字

谚文

假名

喃字

自古以来,韩国就在中国文化的绝对影响之下,这种影响波及到日本,形成了以中国为中心的东亚文化圈。这一文化圈最大特征是汉字的使用;儒教和佛教普及是共同点。这种表征一直延续到今天。 ——1992年韩国政府《同中国文化再相逢》

日本、朝鲜等国以汉字基础,创造了本国文字,促进了文化交流与发展;并把儒家经典作为教科书,儒学成为官学。同时佛教传入后也促进了各国佛教的发展。

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学东传——东亚文化圈(辐射)

方面 唐朝 日本

土地制度 均田制 班田制

中央官制 三省六部制 两官八省制

地方制度 郡县制 郡国制

教学制度 国子监、太学 大学、国学

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。

中国饮食、风俗习惯对周边国家的影响

日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人的打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。

二、辐射与传播

(一)中学东传——东亚文化圈(辐射)

景福宫位于韩国首都首尔,是朝鲜王朝的王宫,始建于14世纪。景福宫的结构和样式是中国皇宫的翻版,建筑颜色为丹青色,区别于中国皇宫的金黄色。它的规模较小,整体布局精巧。景福宫的门均以汉字命名,匾额上写有汉字,体现了中国文化的影响。

▲ 日本法隆寺的金堂和五重塔

法隆寺位于日本奈良,据传始建于607年,历遭焚毁,屡屡重建。法隆寺是佛教木结构寺庙,其建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。寺内保存有7世纪以来的各种建筑及文物珍宝。

▲ 韩国首尔景福宫

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学西传(传播)

火药、指南针、印刷术——预告资产阶级到来。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提下的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学》

科技推动了西方从封建中世纪向资本主义社会的转型。

你如何理解马克思的这段话。

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学西传(传播)

材料:他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当地把他的学说称为“儒教”,其实他并没有宗教,他的宗教就是所有皇帝和大臣的宗教,就是先贤的宗教。孔子只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义。世界上曾有过的最幸福、最可敬的时代,就是奉行孔子的律法的时代。

——节选自伏尔泰《风俗论》

“中国热”——孔子的思想及儒家经典传入欧洲,中国史学、地理学以及科技、文学等成就传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学西传(传播)

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

饮茶

中国热——中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

盖涅雷斯—方特希尔瓶

三、走向未来(文化自信)

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展做出了重大贡献,也为当今世界文明的发展做出着自己的贡献。

★联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

【素养提升】

三、走向未来(文化自信)

①中华文化所蕴含的自然人文精神,为当今世界人民解决自然问题提供了智慧。

②中华文化主张的国家交往间的利益相关、合作共赢和和平共处等价值理念,是构筑和平稳定的世界秩序的文化基石

③中华优秀传统文化所包含的价值目标符合世界人民对美好生活的向往,有利于解决各国人民所共同面临的问题,以推动人类命运共同体的构建。

★联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

三、走向未来(文化自信)

★思考:中华文化如何引领中国走向世界、走向未来?

深化中华文化的价值内涵和文化底气

坚持社会主义核心价值体系

弘扬民族优秀文化

树立良好的文化形象

增强融入并引领世界文明的能力

吸收借鉴国外优秀文化成果推进文化创新

坚持马克思主义为指导

坚持“二为”方向和“双百方针”

弘扬岭南文化激发中华文化活力

总结

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。

板书设计

中华文化

佛教

融入

促进

传播

吸收

西学

走向世界、走向未来

课堂总结

1.(2020年·全国Ⅰ卷)1876年,英国传教士在上海创办的《格致汇编》设有“互相问答”栏目,其中大多问题是从读者的兴趣、关注点出发的。各类问题所占比例如表1所示。

表1《格致汇编》“互相问答”栏目各类问题所占比例

应用科学、各种技术 自然常识 基础科学 奇异和其他问题

42.5% 22.8% 17.5% 17.2%

C

据此可知,当时

A.中体西用思想的传播受到了抑制

B.中外交汇促进维新思想深入发展

C.西学传播适应了兴办实业的需求

D.崇尚科学成为了社会的主流思潮

2.(2016·北京高考·16)17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧洲出版,19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译成英文,在西方引起轰动。这表明( )

A.儒家思想被西方学者普遍接受

B.中国传统文化在西方引起关注

C.中西文化交流限于传教士之间

D.儒家思想推动了西方政治革命

课堂总结

B

3.(2015·海南高考·5)北宋僧人契嵩说:儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”。这反映了( )

A.佛教主动适应社会现实

B.儒、佛开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想

D.儒学统治地位发生动摇

课堂总结

A

4.(2012·海南高考·8)康熙因西洋历与中国传统历法之争,命钦天监官员与西洋历代表、比利时传教士南怀仁辩论。经验证,证明西洋历法更为准确,遂“复用西洋历法”,并任命南怀仁为钦天监副监。这一事件表明,康熙( )

A.全面接受外来文化

B.审慎地接受外来事物

C.改变闭关锁国政策

D.承认西方文化超越中国

B

课堂总结

5.(2018·全国Ⅲ卷高考·28)英国科学家赫胥黎的《进化论与伦理学及其他》认为不能将自然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。但严复将该书翻译成《天演论》时,“煞费苦心”地将二者联系起来,提出自然界进化规律同样适用于人类社会。严复意在( )

A.纠正生物进化论的错误

B.为反清革命提供理论依据

C.传播“中体西用”思想

D.促进国人救亡意识的觉醒

课堂总结

D

走向世界的中华文化

——中华文化的世界意义

课标要求:

从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

重点:

中华文化在交流中发展,中华文化对世界的影响。

难点:

正确认识中华文化在当今人类文明发展中的作用。

一、融合与吸收(交流中发展)

二、辐射与传播(世界意义)

三、走向未来(文化自信)

目

录

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(1)概括佛教中国化的历程

时间

两汉之际

魏晋南北朝时期

隋唐时期

宋明时期

佛教自古印度传入中国

佛教日趋兴盛,渐同儒家和道家文化融合。

主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化

以儒学为核心兼容佛道理论的宋明理学形成,佛教融合为中华文化的一部分。

韶关南华寺六祖肉身

一、融合与吸收(交流中发展)

(2)探究佛教对中华文化的影响

1、佛教的中国化(融合)

材料1:佛教包涵了很多思辩的内容,蕴含了大量的逻辑分析方法和辩证法观点,这就大大丰富和深化了中国古代哲学。

来源于佛教的汉语词汇:刹那、现身说法、大彻大悟、三生有幸、前因后果、自作自受、烦恼、解脱、一尘不染、一厢情愿、臭皮囊、觉悟等。

“现在许多国人否定佛教是中国文化的一部分……如果真要摒弃佛教文化的话,恐怕他们连话都说不周全了。

——赵朴初《俗语佛源》

对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

吴道子《送子天王图》

中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

山居秋暝

[唐] 王维(诗佛)

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留

材料2:

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

▲ 云冈石窟露天大佛

五台山佛光寺东大殿局部图(唐朝建筑)

中国的建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

保存并延续了中华文化。

材料3:

一、融合与吸收(交流中发展)

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

材料4:《大般涅槃经》卷十称:“以是义故,一切众生,同一佛性。无有差别。

材料5:佛教是一种共同信仰,这种媒介深入触达了中央与地方、少数民族与汉族等各个场域。佛教的中国化让佛教从“胡”为表征的“少数民族身份”与“梵”为表征的“神圣身份”开始了向“华夏身份”的转变。

——赵 立 敏《论北朝佛教如何化解少数民族的多元认同跨越难题》

平等观

文化认同、民族认同、国家认同

一、融合与吸收(交流中发展)

◆佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等思想也产生了一定的消极影响。

消极

1、佛教的中国化(融合)

(2)探究佛教对中华文化的影响

材料6:佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”,人生在世有生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得苦、五阴盛苦等八苦。造成苦难的原因不是统治阶级的压迫和剥削,不是吃人的社会,而是“业”,提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅樂”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

——叶洵灶:《佛教在中国古代得以传播的原因》

一、融合与吸收(交流中发展)

【思考】中国对佛教文化有何贡献?

(1)保存了佛教文化资料。

其主要工作有两项:一是翻译佛教典籍,二是撰写佛教历史著作。

(2)丰富和发展了佛教文化。

可概括为新典籍、新教义、新宗派、新圣地、新艺术等方面。

(3)弘扬了佛教文化。

海外传播的过程不仅是传播佛教文化的过程,而且是以佛教文化为载体,全面弘扬、传播中华物质文明和精神文明的过程。

材料1:8到10世纪,印度佛教开始衰微,13世纪回教入侵,印度佛教文化遭到毁灭。但中国恰在7、8世纪,佛教得到长足发展,大量佛教译著和论著输出到东北亚、东南亚。

——冯天瑜《中华文化史》

一、融合与吸收(交流中发展)

2、西学东渐(吸收)

背景 代表人物 内容

明末清初

清末民初

自主学习:概述西学东渐两个阶段的基本史实

新航路的开辟和早期殖民扩张

徐光启、利玛窦、汤若望等

合译《几何原本》等书籍,带来新知识。

中国国门被迫打开,西学进一步传入;中华传统文化受到前所未有的冲击。

林则徐和魏源

师夷长技以制夷;编写《四洲志》、《海国图志》

曾国藩、李鸿章等

中体西用思想;设京师同文馆等新式学堂、派遣留学生、创办江南制造总局翻译馆

康有为、梁启超

维新思想;君主立宪

孙中山

三民主义、民主共和

陈独秀、李大钊等

民主与科学;马克思主义

民族危机和封建统治危机日益加深

一、融合与吸收(交流中发展)

2、西学东渐(吸收)

历史纵横

提倡男女平等

近代以来,西方的民主、平等思想对国人产生了影响,其中,男女平等的思想逐渐为人们所接受。民国初年,女性为争取参政权利,高举着“男女平等”旗帜,掀起了一场女权运动。这场运动被称为五千年来女权之曙光”。在这种背景下,北京、上海等大城市纷纷兴办了女子学校,让女子受教育,培养妇女参政意识。但当时社会处于转型期,女子接受新式教育仍存在很大异议。

(美)那夏理·广东第一所女子学校

一、融合与吸收(交流中发展)

问题探究

我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

阅读材料并结合所学,谈谈你对学习、借鉴外来文化的看法。

尊重文化差异;虚心学习其他民族的优秀文化;提高自身文化鉴赏力;取其精华、弃其糟粕,批判继承;以发展本民族文化为根本。

二、辐射与传播(世界意义)

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学东传——东亚文化圈(辐射)

汉字

谚文

假名

喃字

自古以来,韩国就在中国文化的绝对影响之下,这种影响波及到日本,形成了以中国为中心的东亚文化圈。这一文化圈最大特征是汉字的使用;儒教和佛教普及是共同点。这种表征一直延续到今天。 ——1992年韩国政府《同中国文化再相逢》

日本、朝鲜等国以汉字基础,创造了本国文字,促进了文化交流与发展;并把儒家经典作为教科书,儒学成为官学。同时佛教传入后也促进了各国佛教的发展。

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学东传——东亚文化圈(辐射)

方面 唐朝 日本

土地制度 均田制 班田制

中央官制 三省六部制 两官八省制

地方制度 郡县制 郡国制

教学制度 国子监、太学 大学、国学

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。

中国饮食、风俗习惯对周边国家的影响

日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人的打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。

二、辐射与传播

(一)中学东传——东亚文化圈(辐射)

景福宫位于韩国首都首尔,是朝鲜王朝的王宫,始建于14世纪。景福宫的结构和样式是中国皇宫的翻版,建筑颜色为丹青色,区别于中国皇宫的金黄色。它的规模较小,整体布局精巧。景福宫的门均以汉字命名,匾额上写有汉字,体现了中国文化的影响。

▲ 日本法隆寺的金堂和五重塔

法隆寺位于日本奈良,据传始建于607年,历遭焚毁,屡屡重建。法隆寺是佛教木结构寺庙,其建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。寺内保存有7世纪以来的各种建筑及文物珍宝。

▲ 韩国首尔景福宫

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学西传(传播)

火药、指南针、印刷术——预告资产阶级到来。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提下的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学》

科技推动了西方从封建中世纪向资本主义社会的转型。

你如何理解马克思的这段话。

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学西传(传播)

材料:他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当地把他的学说称为“儒教”,其实他并没有宗教,他的宗教就是所有皇帝和大臣的宗教,就是先贤的宗教。孔子只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义。世界上曾有过的最幸福、最可敬的时代,就是奉行孔子的律法的时代。

——节选自伏尔泰《风俗论》

“中国热”——孔子的思想及儒家经典传入欧洲,中国史学、地理学以及科技、文学等成就传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

二、辐射与传播(世界意义)

(一)中学西传(传播)

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

饮茶

中国热——中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

盖涅雷斯—方特希尔瓶

三、走向未来(文化自信)

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展做出了重大贡献,也为当今世界文明的发展做出着自己的贡献。

★联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

【素养提升】

三、走向未来(文化自信)

①中华文化所蕴含的自然人文精神,为当今世界人民解决自然问题提供了智慧。

②中华文化主张的国家交往间的利益相关、合作共赢和和平共处等价值理念,是构筑和平稳定的世界秩序的文化基石

③中华优秀传统文化所包含的价值目标符合世界人民对美好生活的向往,有利于解决各国人民所共同面临的问题,以推动人类命运共同体的构建。

★联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

三、走向未来(文化自信)

★思考:中华文化如何引领中国走向世界、走向未来?

深化中华文化的价值内涵和文化底气

坚持社会主义核心价值体系

弘扬民族优秀文化

树立良好的文化形象

增强融入并引领世界文明的能力

吸收借鉴国外优秀文化成果推进文化创新

坚持马克思主义为指导

坚持“二为”方向和“双百方针”

弘扬岭南文化激发中华文化活力

总结

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。

板书设计

中华文化

佛教

融入

促进

传播

吸收

西学

走向世界、走向未来

课堂总结

1.(2020年·全国Ⅰ卷)1876年,英国传教士在上海创办的《格致汇编》设有“互相问答”栏目,其中大多问题是从读者的兴趣、关注点出发的。各类问题所占比例如表1所示。

表1《格致汇编》“互相问答”栏目各类问题所占比例

应用科学、各种技术 自然常识 基础科学 奇异和其他问题

42.5% 22.8% 17.5% 17.2%

C

据此可知,当时

A.中体西用思想的传播受到了抑制

B.中外交汇促进维新思想深入发展

C.西学传播适应了兴办实业的需求

D.崇尚科学成为了社会的主流思潮

2.(2016·北京高考·16)17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧洲出版,19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译成英文,在西方引起轰动。这表明( )

A.儒家思想被西方学者普遍接受

B.中国传统文化在西方引起关注

C.中西文化交流限于传教士之间

D.儒家思想推动了西方政治革命

课堂总结

B

3.(2015·海南高考·5)北宋僧人契嵩说:儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”。这反映了( )

A.佛教主动适应社会现实

B.儒、佛开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想

D.儒学统治地位发生动摇

课堂总结

A

4.(2012·海南高考·8)康熙因西洋历与中国传统历法之争,命钦天监官员与西洋历代表、比利时传教士南怀仁辩论。经验证,证明西洋历法更为准确,遂“复用西洋历法”,并任命南怀仁为钦天监副监。这一事件表明,康熙( )

A.全面接受外来文化

B.审慎地接受外来事物

C.改变闭关锁国政策

D.承认西方文化超越中国

B

课堂总结

5.(2018·全国Ⅲ卷高考·28)英国科学家赫胥黎的《进化论与伦理学及其他》认为不能将自然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。但严复将该书翻译成《天演论》时,“煞费苦心”地将二者联系起来,提出自然界进化规律同样适用于人类社会。严复意在( )

A.纠正生物进化论的错误

B.为反清革命提供理论依据

C.传播“中体西用”思想

D.促进国人救亡意识的觉醒

课堂总结

D

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享