第11课 中国古代的对外交往(第二课时)(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 中国古代的对外交往(第二课时)(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-29 10:09:50 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

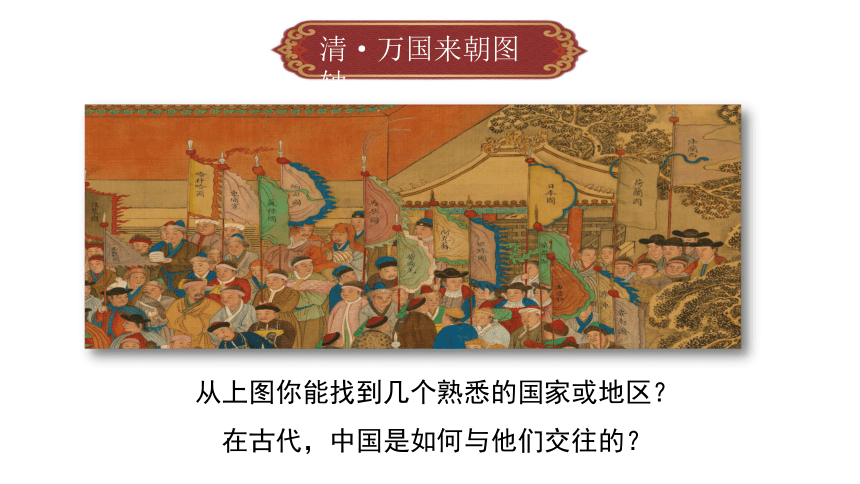

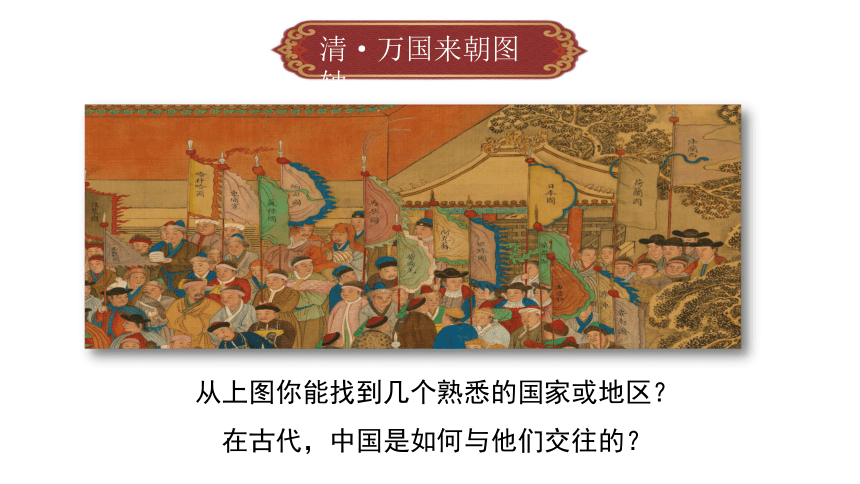

从上图你能找到几个熟悉的国家或地区?

在古代,中国是如何与他们交往的?

清·万国来朝图轴

中国古代的民族关系与对外交往

第四单元 第11课

第2课

第2课时 中国古代的对外交往

目标导航

1.了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程。

2.认识中国古代处理对外关系的体制。

1.了解中国古代的民族政策和边疆管理制度的演变,从“家国情怀”角度认识民族政策和边疆治理对巩固统一多民族国家的重要意义。[第1课时]

2.了解中国古代对外交往的基本史实,从“历史解释”角度认识古代对外交往的特点及影响。[第2课时]

1

课程

标准

2

学习

聚焦

重要概念:朝贡外交

主题线索

目 录

01 扩大——秦汉时期的对外交往

02 发展——隋唐至宋元时期的对外交往

03 转型——明清时期的对外交往

扩大——秦汉时期的对外交往

秦汉以前并无正式外交。秦汉大一统后,就有正式对外政策了。

壹

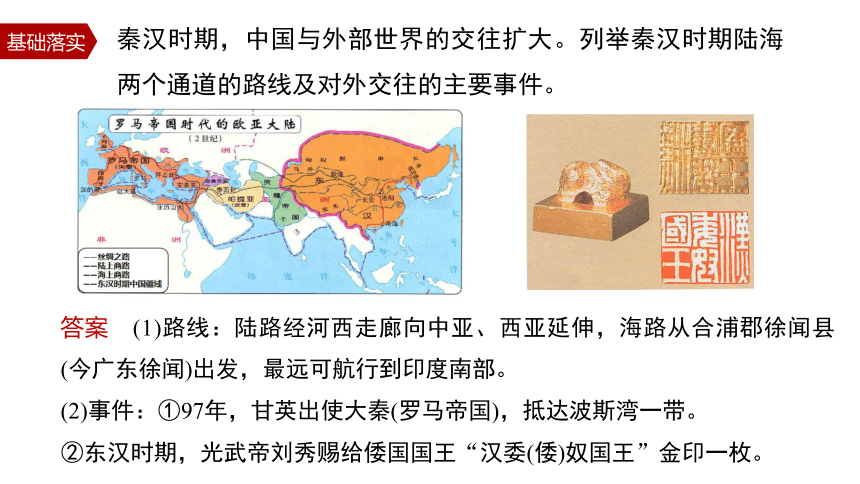

答案 (1)路线:陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸,海路从合浦郡徐闻县(今广东徐闻)出发,最远可航行到印度南部。

(2)事件:①97年,甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾一带。

②东汉时期,光武帝刘秀赐给倭国国王“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

基础落实

秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。列举秦汉时期陆海两个通道的路线及对外交往的主要事件。

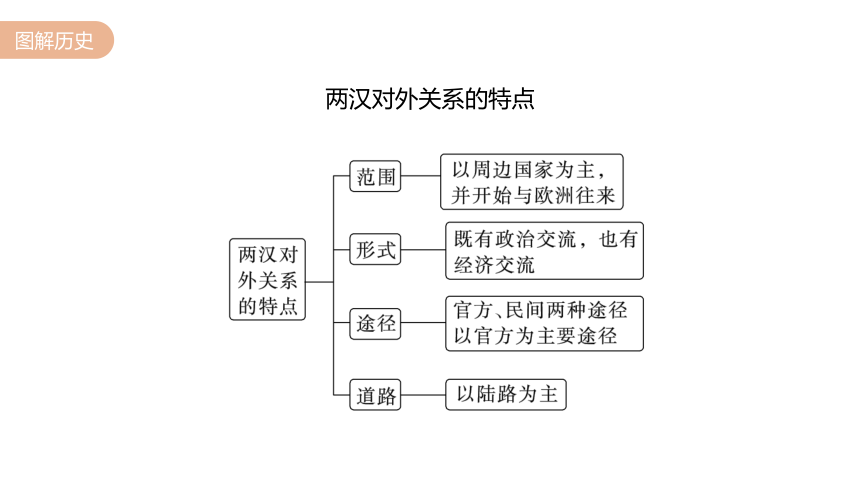

两汉对外关系的特点

图解历史

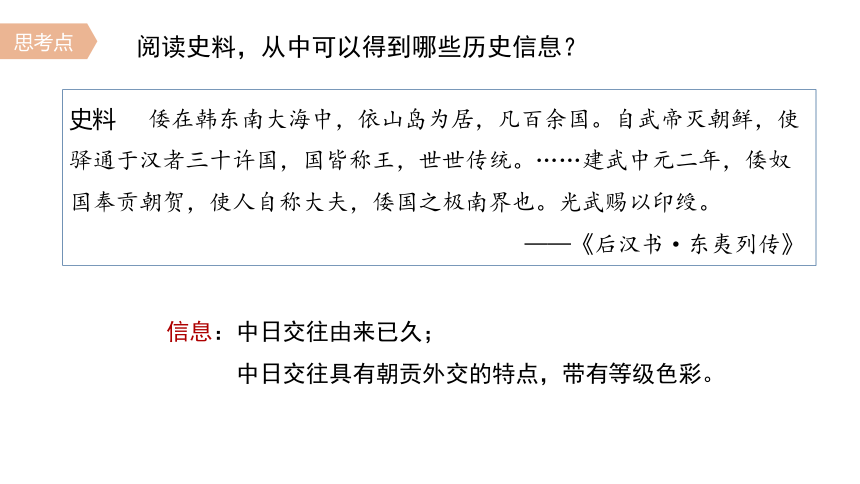

信息:中日交往由来已久;

中日交往具有朝贡外交的特点,带有等级色彩。

思考点

阅读史料,从中可以得到哪些历史信息?

史料 倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。自武帝灭朝鲜,使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统。……建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

发展——隋唐至宋元时期的对外交往

隋唐至宋元在东西两个方向上中国与世界的交往都有发展。

贰

(1)原因:隋唐时期,政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃。

(2)史实:

①陆路:隋唐时期与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。造纸术传入阿拉伯地区。

②海路:隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国,国王遣其子来到中国。日本向唐朝派遣唐使,将唐朝文化带到日本。

基础落实

1.隋唐时期陆上和海上两个对外交往的通道都比较繁荣。

阅读教材P66,分析繁荣的原因并指出主要史实。

概况:从公元七世纪初至九世纪末约264年的时间里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。遣唐使对推动日本社会的发展和促进中日友好交流做出了巨大贡献。

遣唐使

《哭晁卿衡》

—李白

日本晁卿辞帝都,

征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,

白云愁色满苍梧。

阿倍仲麻吕(一生仕唐)

材料一 隋唐时期,中华文明展现出丰富多彩的雄姿。汉字伴随着汉文化东传朝鲜、日本、越南,形成汉字文化圈,又称“儒家文化圈”。考察某一文化圈的形成,固然要从一定的社会着眼,也要从文化的载体——具体的人出发。630年,日本派出第一批遣唐使,一方面是为了输入唐朝的典章制度和文化,同时也是为了进行朝贡贸易。“遣使来朝,因请儒士授经。诏四门助教赵玄默就鸿胪寺教之……所得锡赉,尽市文籍,泛海而还。” ——摘自袁行霈《中华文明史》等

合作探究

根据材料一二并结合所学知识,概况隋唐时期外交的特点。

材料二

唐朝对外交通和人员往来图

答案 (1)唐朝对外交往的范围更加广泛,且有连续性。

(2)同亚洲国家的交往最为密切,唐朝是东亚文化的中心。

(3)唐朝对外交往的形式多种多样,有使节往来、留学生、技术交流、贸易交流、宗教往来、艺术交流等多种形式。

(4)唐朝频繁的对外交往影响巨大,促进了东亚、亚洲乃至世界文明的进步,形成了中华文化圈,是当时世界上的文明中心,影响具有双向性。

海上丝路主要繁荣于中唐到宋元时期。该路指从中国东南出海至太平洋,或经南海至印度到南亚、西亚及非洲的航路。唐以前海路一直是陆路的补充,但中唐以后陆路阻绝,加之经济重心南移,指南针发明及航海技术进步,海上丝路开始繁荣,超过并逐步取代了陆路。北宋、南宋采取更加开放的政策,非常重视商业和海外贸易,保证了海上丝路的持续兴旺。元朝时海路更加畅通。

——摘编自杨正位《丝绸之路的历史动能与当代启示》

宋朝因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。

基础落实

宋代海路发达的原因

(1)宋代农业、手工业发展,商业繁荣,为海外贸易兴盛奠定了物质基础;

(2)宋代与中亚等地的大陆交通线断绝,陆路不畅;

(3)科技在宋代得到长足的发展,造船和航海技术更加先进;

(4)宋代统治者的重视。

思维点拨

转型——明清时期的对外交往

中国传统的对外交往方式开始面临挑战

叁

有人说,明清是中国对外关系的重大转变时期,既有保持传统的表现,也在缓慢转型。结合P67内容,谈谈你对这一说法的理解。

答案 (1)保持传统:在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

(2)缓慢转型:①1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。②18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。朝贡体制受到冲击,转向闭关锁国。

说法理解

结合图片归纳明清时期外交呈现出怎样的特点?

图说历史

郑和下西洋

戚继光抗倭

利玛窦与徐光启

英国马戛尔尼使团访华

答案 (1)传统的对外关系(朝贡贸易)达到鼎盛,如郑和下西洋。出现华侨潮,促进了南洋的开发。

(2)自16世纪起,日本和欧洲殖民者开始了对中国的侵略活动。中国人民开始了反殖民、反侵略的斗争。

(3)西学东渐,开始介绍和引进西方的科学知识。

(4)明清政府实行闭关政策,严格限制中外交往。

概念解读

朝贡贸易:古代中国的封建王朝与周边及海外各国建立起来的一种寓政治和经济为一体的对外政策。

朝贡体系,是自公元前3世纪开始,直到19世纪末期,存在于东亚、东北亚、东南亚和中亚地区的,以中国中原帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。雍正皇帝认为:"凡臣服之邦皆隶版籍。(“朝贡外交”)

特点:①以儒家价值为基础,结构稳定维系千年。

②与中华帝国具有君臣等级色彩,政府垄断、控制、依附于各国使节的朝贡活动。③政治、经济和文化多重联系,崇尚睦邻友好。

④“厚往薄来”“倍偿其价”,政治目的大于经济目的。

这三个外国人在中国的命运为何不同?有何启示?

合作探究

海洋的开通和欧亚大陆频繁的陆路交通,将中国纳入世界经济秩序之内。

——许倬云《万古江河》

日本遣唐使井真成“衔命远邦,驰骋上国”,将唐朝文化带到日本,推动大化改新。

马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,他对东方的记述掀起了西方世界的“黄金热”,西方人开始向东方进发。

18世纪,马戛尔尼访华,试图打开中国市场。乾隆认为天朝地大物博、无所不有,不需要与外界贸易,关上了对英交往的大门。

井真成

马可·波罗

马戛尔尼

原因:

海路活跃,

唐帝国开放兼容

原因:

海陆畅通,

元帝国宏大恢张

原因:

闭关锁国、朝贡贸易,

天朝上国、小农经济;

欧洲渐成世界经济中心,

保守封闭使中国逐渐落后于世界潮流,

开放包容、与时俱进方能自立于民族之林。

秦 汉

隋 唐

宋 元

明 清

中国古代对外交往的特点(形式、趋势、路线、内容)

与外部世界交往扩大—

对外关系空前发展—

从海路发达到海陆畅通—

对外关系逐渐转型

1.交往形式以和平为主

汉朝丝绸之路,进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋朝海外贸易。

2.由开放逐渐走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.海陆并行,由陆路为主转向海路为主

秦汉陆上丝绸之路→唐朝对外交通发达,海陆并举→宋元时期海路为主。

4.对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋朝对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

课堂小结

国家要发展,民族要复兴,就不能关闭大门搞建设,要积极、主动地融入世界,与时俱进,开拓进取,居安思危!

从上图你能找到几个熟悉的国家或地区?

在古代,中国是如何与他们交往的?

清·万国来朝图轴

中国古代的民族关系与对外交往

第四单元 第11课

第2课

第2课时 中国古代的对外交往

目标导航

1.了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程。

2.认识中国古代处理对外关系的体制。

1.了解中国古代的民族政策和边疆管理制度的演变,从“家国情怀”角度认识民族政策和边疆治理对巩固统一多民族国家的重要意义。[第1课时]

2.了解中国古代对外交往的基本史实,从“历史解释”角度认识古代对外交往的特点及影响。[第2课时]

1

课程

标准

2

学习

聚焦

重要概念:朝贡外交

主题线索

目 录

01 扩大——秦汉时期的对外交往

02 发展——隋唐至宋元时期的对外交往

03 转型——明清时期的对外交往

扩大——秦汉时期的对外交往

秦汉以前并无正式外交。秦汉大一统后,就有正式对外政策了。

壹

答案 (1)路线:陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸,海路从合浦郡徐闻县(今广东徐闻)出发,最远可航行到印度南部。

(2)事件:①97年,甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾一带。

②东汉时期,光武帝刘秀赐给倭国国王“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

基础落实

秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。列举秦汉时期陆海两个通道的路线及对外交往的主要事件。

两汉对外关系的特点

图解历史

信息:中日交往由来已久;

中日交往具有朝贡外交的特点,带有等级色彩。

思考点

阅读史料,从中可以得到哪些历史信息?

史料 倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。自武帝灭朝鲜,使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统。……建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

发展——隋唐至宋元时期的对外交往

隋唐至宋元在东西两个方向上中国与世界的交往都有发展。

贰

(1)原因:隋唐时期,政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃。

(2)史实:

①陆路:隋唐时期与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。造纸术传入阿拉伯地区。

②海路:隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国,国王遣其子来到中国。日本向唐朝派遣唐使,将唐朝文化带到日本。

基础落实

1.隋唐时期陆上和海上两个对外交往的通道都比较繁荣。

阅读教材P66,分析繁荣的原因并指出主要史实。

概况:从公元七世纪初至九世纪末约264年的时间里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。遣唐使对推动日本社会的发展和促进中日友好交流做出了巨大贡献。

遣唐使

《哭晁卿衡》

—李白

日本晁卿辞帝都,

征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,

白云愁色满苍梧。

阿倍仲麻吕(一生仕唐)

材料一 隋唐时期,中华文明展现出丰富多彩的雄姿。汉字伴随着汉文化东传朝鲜、日本、越南,形成汉字文化圈,又称“儒家文化圈”。考察某一文化圈的形成,固然要从一定的社会着眼,也要从文化的载体——具体的人出发。630年,日本派出第一批遣唐使,一方面是为了输入唐朝的典章制度和文化,同时也是为了进行朝贡贸易。“遣使来朝,因请儒士授经。诏四门助教赵玄默就鸿胪寺教之……所得锡赉,尽市文籍,泛海而还。” ——摘自袁行霈《中华文明史》等

合作探究

根据材料一二并结合所学知识,概况隋唐时期外交的特点。

材料二

唐朝对外交通和人员往来图

答案 (1)唐朝对外交往的范围更加广泛,且有连续性。

(2)同亚洲国家的交往最为密切,唐朝是东亚文化的中心。

(3)唐朝对外交往的形式多种多样,有使节往来、留学生、技术交流、贸易交流、宗教往来、艺术交流等多种形式。

(4)唐朝频繁的对外交往影响巨大,促进了东亚、亚洲乃至世界文明的进步,形成了中华文化圈,是当时世界上的文明中心,影响具有双向性。

海上丝路主要繁荣于中唐到宋元时期。该路指从中国东南出海至太平洋,或经南海至印度到南亚、西亚及非洲的航路。唐以前海路一直是陆路的补充,但中唐以后陆路阻绝,加之经济重心南移,指南针发明及航海技术进步,海上丝路开始繁荣,超过并逐步取代了陆路。北宋、南宋采取更加开放的政策,非常重视商业和海外贸易,保证了海上丝路的持续兴旺。元朝时海路更加畅通。

——摘编自杨正位《丝绸之路的历史动能与当代启示》

宋朝因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。

基础落实

宋代海路发达的原因

(1)宋代农业、手工业发展,商业繁荣,为海外贸易兴盛奠定了物质基础;

(2)宋代与中亚等地的大陆交通线断绝,陆路不畅;

(3)科技在宋代得到长足的发展,造船和航海技术更加先进;

(4)宋代统治者的重视。

思维点拨

转型——明清时期的对外交往

中国传统的对外交往方式开始面临挑战

叁

有人说,明清是中国对外关系的重大转变时期,既有保持传统的表现,也在缓慢转型。结合P67内容,谈谈你对这一说法的理解。

答案 (1)保持传统:在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

(2)缓慢转型:①1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。②18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。朝贡体制受到冲击,转向闭关锁国。

说法理解

结合图片归纳明清时期外交呈现出怎样的特点?

图说历史

郑和下西洋

戚继光抗倭

利玛窦与徐光启

英国马戛尔尼使团访华

答案 (1)传统的对外关系(朝贡贸易)达到鼎盛,如郑和下西洋。出现华侨潮,促进了南洋的开发。

(2)自16世纪起,日本和欧洲殖民者开始了对中国的侵略活动。中国人民开始了反殖民、反侵略的斗争。

(3)西学东渐,开始介绍和引进西方的科学知识。

(4)明清政府实行闭关政策,严格限制中外交往。

概念解读

朝贡贸易:古代中国的封建王朝与周边及海外各国建立起来的一种寓政治和经济为一体的对外政策。

朝贡体系,是自公元前3世纪开始,直到19世纪末期,存在于东亚、东北亚、东南亚和中亚地区的,以中国中原帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。雍正皇帝认为:"凡臣服之邦皆隶版籍。(“朝贡外交”)

特点:①以儒家价值为基础,结构稳定维系千年。

②与中华帝国具有君臣等级色彩,政府垄断、控制、依附于各国使节的朝贡活动。③政治、经济和文化多重联系,崇尚睦邻友好。

④“厚往薄来”“倍偿其价”,政治目的大于经济目的。

这三个外国人在中国的命运为何不同?有何启示?

合作探究

海洋的开通和欧亚大陆频繁的陆路交通,将中国纳入世界经济秩序之内。

——许倬云《万古江河》

日本遣唐使井真成“衔命远邦,驰骋上国”,将唐朝文化带到日本,推动大化改新。

马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,他对东方的记述掀起了西方世界的“黄金热”,西方人开始向东方进发。

18世纪,马戛尔尼访华,试图打开中国市场。乾隆认为天朝地大物博、无所不有,不需要与外界贸易,关上了对英交往的大门。

井真成

马可·波罗

马戛尔尼

原因:

海路活跃,

唐帝国开放兼容

原因:

海陆畅通,

元帝国宏大恢张

原因:

闭关锁国、朝贡贸易,

天朝上国、小农经济;

欧洲渐成世界经济中心,

保守封闭使中国逐渐落后于世界潮流,

开放包容、与时俱进方能自立于民族之林。

秦 汉

隋 唐

宋 元

明 清

中国古代对外交往的特点(形式、趋势、路线、内容)

与外部世界交往扩大—

对外关系空前发展—

从海路发达到海陆畅通—

对外关系逐渐转型

1.交往形式以和平为主

汉朝丝绸之路,进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋朝海外贸易。

2.由开放逐渐走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.海陆并行,由陆路为主转向海路为主

秦汉陆上丝绸之路→唐朝对外交通发达,海陆并举→宋元时期海路为主。

4.对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋朝对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

课堂小结

国家要发展,民族要复兴,就不能关闭大门搞建设,要积极、主动地融入世界,与时俱进,开拓进取,居安思危!

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理