2022-2023学年山西省吕梁市高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年山西省吕梁市高二(下)期末历史试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 181.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年山西省吕梁市高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共24小题,共48.0分)

1. 祝官是由上古巫教神灵信仰中的神职人员发展而来的,基本职能是充当人和鬼神交流的媒介西周时期“太祝”属于天子的“天官”系统,具有较高的地位。战国时期祝与史、射、御、医等属于“执技以事上”末吏。这反映出战国时期( )

A. 宗法制度受到挑战 B. 中央官制的重大变化

C. 礼乐制度遭到破坏 D. 政治与文化趋向理性

2. 战国时期,以赵国为代表的布币使用区域、楚国为代表的传统蚁鼻钱使用区域,均出现了齐国刀币的大量流通。东方各国相继出现仿铸秦国圆钱现象。魏国迁都大梁后,也铸造了以楚国“哥”为单位的布币。这种现象( )

A. 有利于国内市场的整合 B. 是经济政策服务战争的体现

C. 蕴含着国家统一的因素 D. 有利于百家争鸣局面的形成

3. 《史记》记载了汉初蜀地卓氏致富之路,“卓氏之先,赵人也,用铁冶富。秦破赵,迁卓氏。”其他被迁徙的人求迁近处。唯卓氏曰:“此地狭薄。吾闻汶山之下,沃野,至死不饥。民工于市,易贾。乃求远迁。致之大喜,即铁山鼓铸,运筹策”,后来其财势压倒滇蜀地区的居民,“富至僮千人”。秦的此项举措( )

A. 推动了经济文化交流 B. 引发了汉初抑商政策出台

C. 促进了江南经济开发 D. 实现了中央对地方的控制

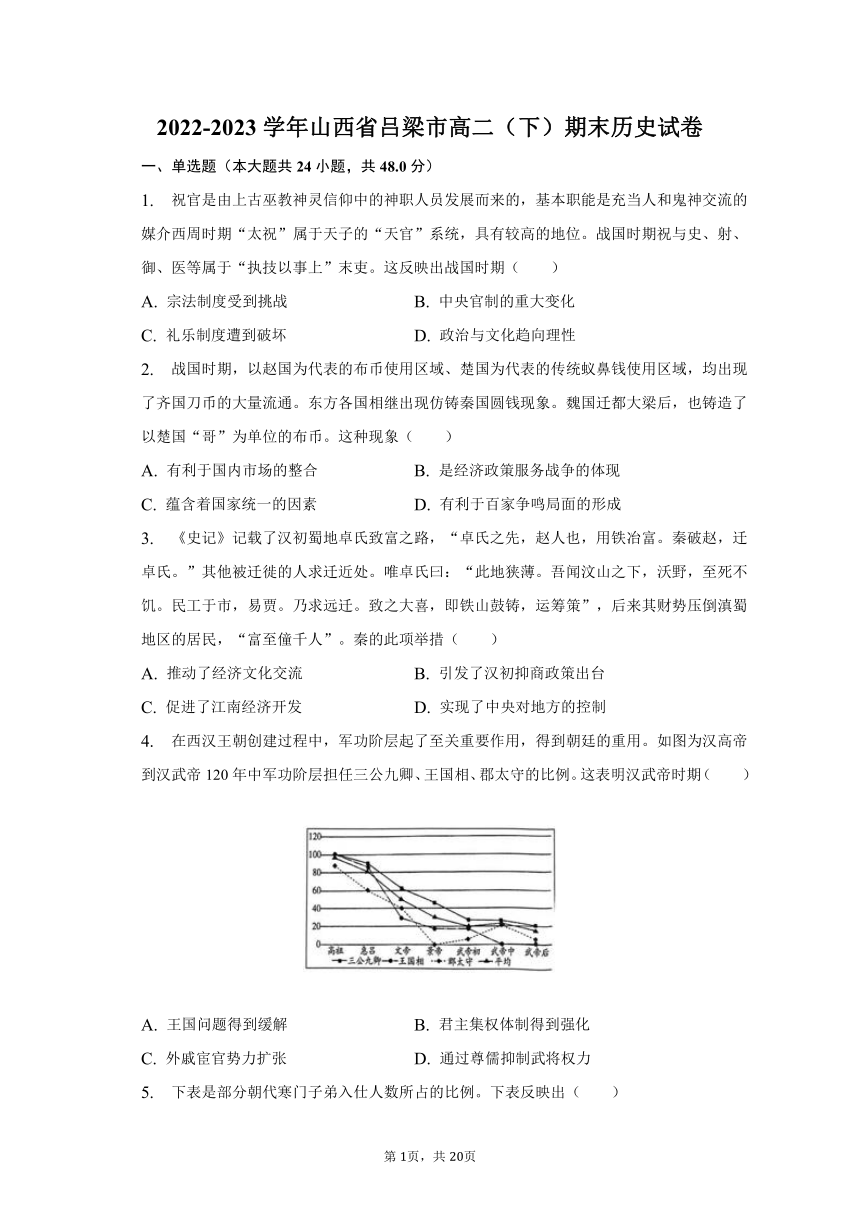

4. 在西汉王朝创建过程中,军功阶层起了至关重要作用,得到朝廷的重用。如图为汉高帝到汉武帝120年中军功阶层担任三公九卿、王国相、郡太守的比例。这表明汉武帝时期( )

A. 王国问题得到缓解 B. 君主集权体制得到强化

C. 外戚宦官势力扩张 D. 通过尊儒抑制武将权力

5. 下表是部分朝代寒门子弟入仕人数所占的比例。下表反映出( )

朝代 西晋 东晋 隋 唐 北宋

比例 15% 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A. 官员特权受到否定 B. 科举制扩大了统治基础

C. 社会阶层日益固化 D. 察举制推动了民族交融

6. 后世发现大量汉魏晋南北朝和隋的碑志,其中部分碑志中的人物(既有胡人又有汉人),都认为自己是五帝的后代。数量统计如下,这反映出( )

黄帝 颛顼 帝喾 尧 舜 禹 少昊 炎帝 总数

胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉

汉魏南朝 4 1 6 2 5 5 1 1 2 27

北朝 41 18 3 12 4 1 2 1 2 5 3 4 10 106

隋 4 2 2 2 2 3 1 2 1 19

总数 45 24 6 20 8 1 10 2 9 5 1 4 4 13 152

69 26 8 11 11 6 4 17

A. 华夏认同观念影响深远 B. 南北政权争夺正统地位

C. 民族矛盾引发认知混乱 D. 统一多民族国家的发展

7. 北宋时期,士人一般尊崇蜀汉,而靖康之变后,帝蜀伪魏论盛行。《四库全书》的编修官认为“宋太祖篡立近于魏,而北汉、南唐迹近于蜀,故北宋诸儒皆有所避而不伪魏。高宗以后,偏安江左,近于蜀,而中原魏地全入于金,故南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。”可见影响历史评价的主要因素是( )

A. 历史文化的传承 B. 主流思想的演变 C. 社会经济的发展 D. 现实的政治环境

8. 南宋时期的陈亮(浙江永康人),反对朱熹的“存天理,灭人欲”,主张“耳之于声也,目之于色也,鼻之于臭也,口之于味也,四肢之于安佚也,性也”,同时主张以“商籍农而立,农赖商而行”的“农商相籍”思想。陈亮的思想主张( )

A. 反映了程朱理学违背了时代潮流 B. 说明了重农抑商的政策趋于松动

C. 顺应了商品经济发展的态势 D. 代表了士大夫对商业的态度

9. 据表可推知两宋时期两宋儒学学术流派代表人物简表( )

流派 濂学 关学 临川学 洛学 闽学 婺学 永嘉学

表人物 周敦颐 张载 王安石 程颢 程颐 朱熹 吕祖谦 叶适

生卒年代 1017~ 1020~1077年 1021~1086年 1032~1085年 1033~1107年 1130~1200年 1037~1181年 1150~1223年

籍贯 湖南道州 陕西凤翔 江西临川 河南伊川 河南伊川 江西婺源 浙江金华 浙江温州

A. 政治纷争影响儒学统一 B. 地理差异孕育多元文化

C. 书院教育培养大批人才 D. 文化的重心向南方转移

10. 如图为唐朝与元朝对汉中地区的行政区划图。元朝调整行政区划意在( )

A. 推动民族交融

B. 加强中央集权

C. 便利南北交通

D. 开发边疆地区

11. 下表为汉语新词汇出现的朝代和举例。这反映出中国文化的特征是( )

时期 汉语新词

秦汉时期 骆驼、胡瓜、葡萄、石榴等

魏晋南北朝至盛唐时期

明末清初 几何、地球、经度、仪器、对数、椭圆、三角等

19世纪末至20世纪30年代初 干部、俱乐部、取缔、警察、财阀、特务、议院等

新中国成立后直到1978年前 康拜因、喀秋莎、拖拉机等

80年代以来 艾滋病、托福、的士、卡拉OK、WTO等

A. 多样性 B. 兼容并包 C. 连续性 D. 博大精深

12. 《源氏物语》以日本平安王朝(794年-1185年)全盛时期为背景。据统计全书仅引用白居易一人的诗句就达108处之多,另外还涉及到《庄子》、《史记》、《诗经》、《昭明文选》等。这些现象折射出( )

A. 中华文化强大的辐射力 B. 大化改新的成效显著

C. 日本民族认同意识增强 D. 幕府开放的对外政策

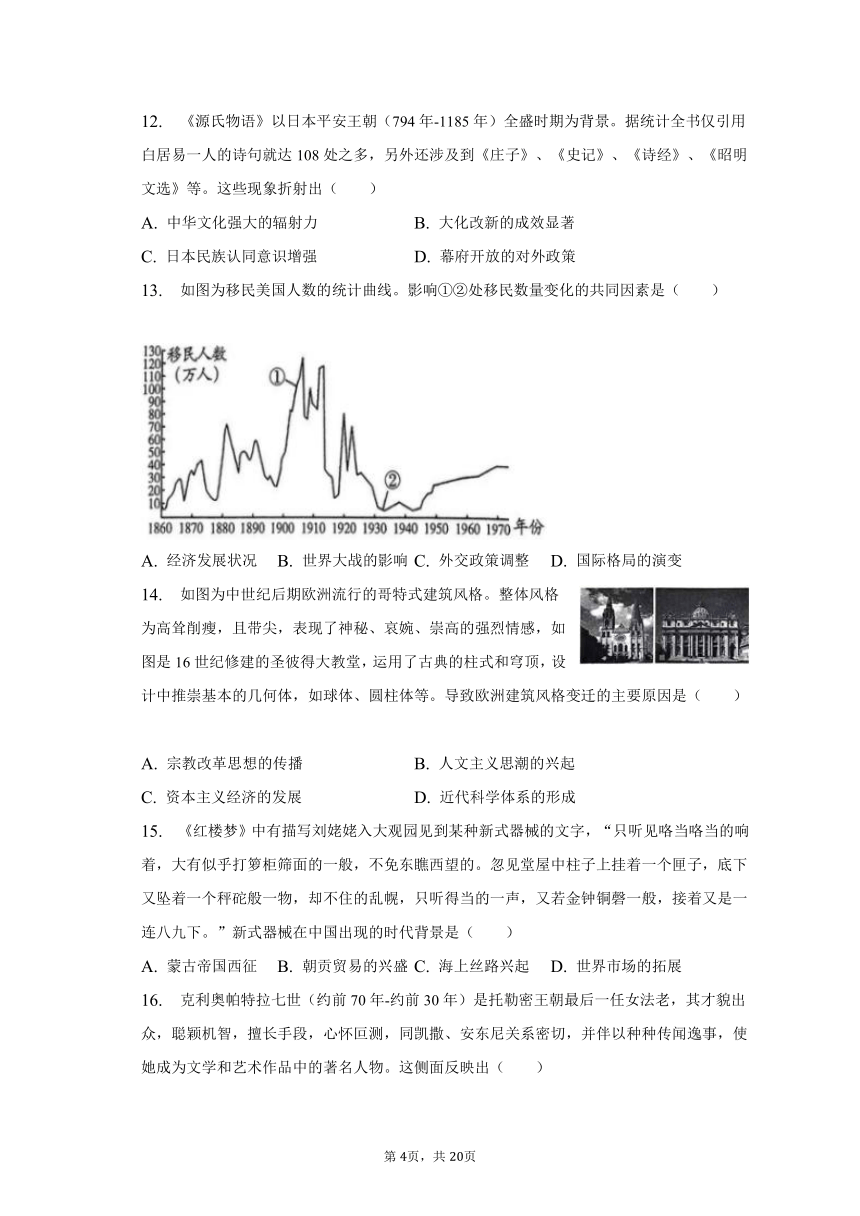

13. 如图为移民美国人数的统计曲线。影响①②处移民数量变化的共同因素是( )

A. 经济发展状况 B. 世界大战的影响 C. 外交政策调整 D. 国际格局的演变

14. 如图为中世纪后期欧洲流行的哥特式建筑风格。整体风格为高耸削瘦,且带尖,表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感,如图是16世纪修建的圣彼得大教堂,运用了古典的柱式和穹顶,设计中推崇基本的几何体,如球体、圆柱体等。导致欧洲建筑风格变迁的主要原因是( )

A. 宗教改革思想的传播 B. 人文主义思潮的兴起

C. 资本主义经济的发展 D. 近代科学体系的形成

15. 《红楼梦》中有描写刘姥姥入大观园见到某种新式器械的文字,“只听见咯当咯当的响着,大有似乎打箩柜筛面的一般,不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着一个秤砣般一物,却不住的乱幌,只听得当的一声,又若金钟铜磬一般,接着又是一连八九下。”新式器械在中国出现的时代背景是( )

A. 蒙古帝国西征 B. 朝贡贸易的兴盛 C. 海上丝路兴起 D. 世界市场的拓展

16. 克利奥帕特拉七世(约前70年-约前30年)是托勒密王朝最后一任女法老,其才貌出众,聪颖机智,擅长手段,心怀叵测,同凯撒、安东尼关系密切,并伴以种种传闻逸事,使她成为文学和艺术作品中的著名人物。这侧面反映出( )

A. 罗马帝国的扩张 B. 古希腊民主政治全盛

C. 希腊化时代衰落 D. 古埃及文明影响周边

17. 1896年在柏林举办的德意志帝国博览会,从人种、居住形式、生活方式、语言文化等等方面为市民提供了一个览观非洲社会的万花筒。1899年,政府还将柏林的两条街道分别命名为多哥街和喀麦隆街。这些举措表明德国政府意在( )

A. 推动国际经济文化的交流 B. 提高国民素养适应工业发展

C. 营造殖民扩张的社会氛围 D. 完善城市设置便利市民生活

18. 1943年徐悲鸿创作了《会师东京》并题记“虽未免言之过早,且喜其终将实现也。”这副作品反映出作者( )

A. 推崇艺术的时代性与民族性 B. 主张艺术应该真实反映现实

C. 对抗战最后的胜利充满信心 D. 倡导建立抗日民族统一战线

19. 下表反映某段时期欧洲文化水平发展情况。这种发展得益于( )

有阅读能力的人占法国总人口的比例(%) 法国妇女的识字率(%) 欧洲年平均出版新书(单位:部) 普通人藏书量(单位:本)

17世纪中叶 29 14 约1000 1-20

18世纪中叶 47 27 约4000 20-100

A. 近代科学的推动 B. 工业革命的发展 C. 印刷技术的传入 D. 启蒙运动的影响

20. 《儒林外史》中写到在南京靠出书维持生活的匡超人,某天对书店老板说,他选批点注的时文集(科举考试范文),每一回出,书店定要卖掉一万部。山东、山西、河南、陕西、北直的客人都争著买,只愁买不到手。据此推知当时( )

A. 印刷业发展态势良好 B. 科举推动了文化交流

C. 社会阶层的流动加快 D. 儒家学说的影响广泛

21. 康有为认为罗马“二千年之颓宫古庙,至今犹存者无数。今都人士皆知爱护,无有取其一砖,拾其一泥者,而公保守之,以为国荣。”而中国的古物“阿房之宫,烧于项羽”、“未央、建章之宫,烧于赤眉之乱”、千年美术精巧技术,“一出旋废”。这是“我国人不知保存文物之大罪也”。材料表明康有为认为文物保护要( )

A. 进行变法维新和建立民主政治 B. 培养公民意识和完善政府职能

C. 推翻清政府腐朽统治 D. 向西方学习先进科技

22. 民国建立后,教科书“把忠君崇满和不合民国宗旨的材料革去,加入了关于民主政治的自由思想”,而1915年前后,“各书店也有所谓实用教科书等出版,避去了民国共和等的字样。”这种转变缘于( )

A. 民族经济发展的需要 B. 新文化运动宣传民主科学

C. 袁世凯妄图复辟帝制 D. 马克思主义的大规模传播

23. 如图这张纸币为50元面值的印度卢比图片。钞票正面用英语和印地语等十几种语言标注面值。这反映出印度社会( )

A. 民族文化多样性 B. 殖民主义色彩浓厚 C. 深度融入全球化 D. 民族独立浪潮高涨

24. 芭比娃娃于1959年由一家美国公司设计。最初的形象是一个白皙、高挑又纤瘦的白人女孩。现在这些玩偶有11种肤色,28种发型和7种体型。2019年公司发行了一个坐在轮椅上的芭比,以及诸多著名成功女性的玩偶。这反映出( )

A. 经济全球化推动文化趋同 B. 社会发展推动观念演变

C. 西方的文化输出更加隐秘 D. 女性权利得到广泛提升

二、材料解析题(本大题共3小题,共52.0分)

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料一公元 9世纪,东斯拉夫民族的国家——基辅罗斯在东欧半原上崛起,成为欧洲文明史上的一朵奇葩。988年,大公弗拉基米尔迎娶拜占庭帝国的安娜公主,并宣布基督教为国教,基辅罗斯成为欧洲基督教文明大家庭中的一员。公元11世纪,在大公雅罗斯拉夫执政时期,基辅罗斯进入全盛时期。其版图东至伏尔加河口,西抵喀尔巴阡山脉,北起拉多加湖,南近黑海,成为当时欧洲最大的国家。基辅罗斯与拜占庭、西欧、中东欧各国、阿拉伯国家保持密切的贸易往来。政治、经济和社会生活的繁荣昌盛奠定了俄罗斯、乌克兰共同的文化基础。这段辉煌历史给俄罗斯、乌克兰民族打上深深的烙印,以至于今天无论俄罗斯、还是乌克兰都认为自己是基辅罗斯的历史继承者。盛极一时的基辅罗斯因封建割据从12世纪逐渐走向衰弱。13世纪蒙古大军西征中断了基辅罗斯的发展进程。东北罗斯处于蒙古大汗的统辖下,沦为金帐汗国的属国,并逐渐演变成俄罗斯民族。西南部罗斯因地处偏远(被称为边陲之地——“乌克兰”这一词汇的原意),蒙古大汗鞭长莫及,走上了与东北罗斯完全不同的发展道路,随后被立陶宛大公国和波兰征服。1569年,波兰与立陶宛实现联合,成立波兰立陶宛共和国(也称波兰共和国)。波兰共和国几乎涵盖了今天乌克兰的全部领土。

——摘自沈莉华:《俄罗斯与乌克兰历史恩怨解读》

材料二相比较而言,操持蒙古语言和波斯语言的民族在人数上不及操持汉语言的民族,加之汉文化底蕴深厚,色目人接受汉文化影响的现象较为突出。比较著名的有回回人萨都刺、阿鲁浑(阿儿浑)人丁鹤年等。元代恢复科举以后,有一批习儒汉化的色目人登录进士榜。有学者还从几枚元代圆牌的波斯文铭文分析中,发现有些已非地道的波斯文,表明一部分回回人在元代中后期已改操汉语,这也是元代入华回回人的语言演变和从移民转变为中国少数民族的过程。……在元代,大量外域人群通过陆上和海上丝绸之路以前所未有的规模涌入中国。进入中国的西北各族、西域以及欧洲等各族人太多,已经无法再用“回回”一词指代,于是元人使用“色目”一词概称这些族群。色目人多定居中国,编入元朝户籍,促进了民族间的融合。元代回回人形成一种大的社会力量,最终导致了中国回族的出现;畏吾儿后来形成了维吾尔族。到了明代,陶宗仪《南村辍耕录》“氏族”所举色目族群渐次消失。

——摘自修晓波:《元代丝绸之路对民族融合的影响》

(1) 根据材料一并结合所学知识,对材料中“同源异流”的民族关系进行解读。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出元代民族融合的特点及其条件。

(3) 根据材料一、二并结合所学知识,概括蒙古民族崛起对欧亚大陆历史产生的影响。

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料随着民族——国家的觉醒,进入后殖民时期以来,资本主义殖民传播出现新的转向。殖民传播从空间观念偏向时间观念,从显性走向隐秘化,公开的硬力量入侵让位于各种形式的秘密的软力量同化。今天的殖民霸权更多的强调顺从它们安排的秩序和制定国际规则的主导权。今天的殖民往往以意识形态(民主、人权等价值观)为武器,进行思想扩张,甚至以意识形态为借口,发动局部战争,来干涉一个国家的内政,把这个国家纳入自己的体系。当然,资本主义国家从来没有放弃过发展军事力量,强大的军事实力依然是当前国际形势下殖民的时间偏向的保证,是资本主义国家威慑前殖民地弱国的基础,是国际谈判桌上的重量砝码。当殖民的时间传播偏向因各种因素受阻无法实现时,空间控制还会重新抬头,此时,武力征服还会借助各种名义粉墨登场。

——吴飞、杨席珍《后殖民视角下的殖民传播》

根据材料并结合所学知识,围绕“殖民传播”自拟论题,并予以阐释。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一明末清初来华的传教士一般都有译著,共成书 400余种,其中科学类占130余种,其中利玛窦、汤若望、罗雅谷、南怀仁等四人的译著即达75部。翻译形式比较多样,既有全文翻译,也有节译和编译。

下表为明末清初传教士的科技译述(1584年-1790年)

16世纪 17世纪 18世纪 总数 百分比(%)

数学 —— 16 4 20 14.6

天文 —— 83 6 89 65

物理 —— 6 —— 6 4.4

地质 —— 3 —— 3 2.2

生物和医学 —— 8 —— 8 5.8

军事科学 —— 8 —— 8 5.8

杂录 1 2 —— 3 2.2

总计 1 126 10 137 100

——摘自马祖毅《中国翻译通史<古代部分全卷>》整理

材料二利玛窦等西方传教士的来华,为中世纪晚期中西文化的交流开创了新局面。例如,利玛窦开始传教时就注重与各级官员、文人交往,宣扬欧洲的文物和制度,介绍西方的科技知识,深得地方绅士的尊重。同时,为了获得士大夫的好感,取得立足之地,这些传教士们入乡随俗地认真学习、钻研中国的经典“四书”和“五经”。同时,为了让更多的欧洲人了解中国,他们着手翻译、诠释儒家经典,把他们介绍到欧洲。当利玛窦居住在南昌的时候,就已经将“四书”译成拉丁文,并配以简要诠释,寄回意大利,供来华教士学习参考。通过传教士的译介,中国文化对莱布尼茨的古典思辨哲学、伏尔泰的自然神教和魁奈、杜尔哥的重农学说也产生了很大的影响,中国这个远处东方,具有和欧洲完全不同气质的辉煌文明的大国,经过耶稣会士的译介,便成为启蒙运动者吸取力量的源泉。可以说,中国优秀的文化通过传教士的翻译工作传到西方,不仅深刻影响和改变了东方世界的文化格局,而且以强大的辐射影响着世界文明的进程。

——摘自马振涛《“西学东渐”与“东学西渐”》

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,指出明末清初“西学东渐”的特点。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析明末清初“东学西渐”对欧洲的影响。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.材料未涉及宗法制的信息,故A错误;

B.材料提到的是吏,并非中央官制,故B错误;

C.材料强调官吏制度,与礼乐制度无关,故C错误;

D.根据材料“基本职能是充当人和鬼神交流的媒介”,“战国时期祝与史、射、御、医等属于‘执技以事上’末吏”,可知战国时期政治文化趋于理性,故D正确。

故选:D。

本题考查了春秋战国的政治,解答本题根据“基本职能是充当人和鬼神交流的媒介”,“战国时期祝与史、射、御、医等属于‘执技以事上’末吏”等分析。

本题考查了春秋战国的政治,考查了考生正确获取解读材料信息的能力。

2.【答案】A

【解析】材料反映了战国时期,诸侯国仿制他国货币的现象越来越多,本国流通领域出现它国货币,可见战国时期诸侯国之间的经济联系越来越密切,这有利于国内市场的整合,故A项正确;

材料并未体现经济正粗服务于战争,排除B;

材料蕴含国内市场整合因素,并不是蕴含国家统一的因素,排除C;

材料描述的是货币的使用,并不能涉及到思想领域,排除D。

故选:A。

本题考查了春秋战国时期的经济,解答本题根据材料主旨诸侯国仿制他国货币的现象越来越多,本国流通领域出现它国货币进行分析。

本题考查了春秋战国时期的经济,考查了考生获取解读材料主旨信息的能力。

3.【答案】A

【解析】通过材料“‘此地狭薄。吾闻汶山之下,沃野,至死不饥。民工于市,易贾。乃求远迁。致之大喜,即铁山鼓铸,运筹策’,后来其财势压倒滇蜀地区的居民”和“富至僮千人”可知这项措施是推动了经济文化交流,选择A;

材料中没有引发汉初抑商政策出台,排除B;

材料中没有提到促进了江南经济开发,排除C;

材料中没有体现实现了中央对地方的控制,排除D。

故选:A。

本题考查的是汉朝加强中央集权的措施,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是汉朝加强中央集权的措施,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

4.【答案】B

【解析】依据图示信息可知,汉高帝到汉武帝120年中,军功阶层担任三公九卿、王国相、郡太守的比例均在下降,这有利于加强专制主义中央集权,即君主集权体制得到强化,故B项正确;

王国问题是指地方诸侯王势力增强,威胁中央集权,材料涉及的是军功阶层,与王国问题无关,故A项错误;

材料与外戚宦官势力扩张无关,故C项错误;

材料没有涉及尊儒,故D项错误。

故选:B。

本题考查汉朝加强专制主义中央的措施,解题的关键是解读分析图示信息,结合汉武帝加强专制主义中央集权的措施及其影响解答。

本题考查汉朝加强专制主义中央集权制度的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

5.【答案】B

【解析】根据材料可知,隋朝开创科举制后,寒门子弟入仕人数所占比例逐渐上升,说明科举制促进了阶层流动,扩大了统治基础,B正确,排除C;

封建社会,官员依然有特权,排除A;

材料强调科举制影响,且和民族交融无关,排除D。

故选:B。

本题考查的是科举制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是科举制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

6.【答案】A

【解析】通过材料“其中部分碑志中的人物(既有胡人又有汉人),都认为自己是五帝的后代”可知是因为华夏认同观念影响深远,选择A;

通过材料无法体现南北政权争夺正统地位,排除B;

材料中没有体现民族矛盾引发认知混乱,排除C;

材料中没有体现统一多民族国家的发展,排除D。

故选:A。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

7.【答案】D

【解析】从材料“宋太祖篡立近于魏,而北汉、南唐迹近于蜀,故北宋诸儒皆有所避而不伪魏。高宗以后,偏安江左,近于蜀,而中原魏地全入于金,故南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀”和所学知识可知,历史观点受到了政治形势变化的影响,D正确;

ABC选项从材料中都体现不出来,排除。

故选:D。

本题考查历史的解释与评判,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查历史的解释与评判,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】C

【解析】从材料“耳之于声也,目之于色也,鼻之于臭也,口之于味也,四肢之于安佚也,性也”“耳之于声也,目之于色也,鼻之于臭也,口之于味也,四肢之于安佚也,性也”“农商相籍”和所学知识可知,这是当时商品经济发展在思想意识上的表现,C正确;

ABD选项表述是对材料片面的理解,排除。

故选:C。

本题考查宋朝的商业发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查宋朝的商业发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】D

【解析】表中的儒家各学术流派的代表人物共8人,其中5人的籍贯在南方,3人在北方,可见两宋时期文化的重心在向南方转移,故D正确;

两宋时期,特别是南宋,儒学处在正统地位,故A错误;

题干反映的是两宋儒学学术流派代表人物,虽然流派和籍贯不同,但不属于多元文化,排除B;

材料不能说明书院教育的影响,排除C。

故选:D。

本题主要考查宋明理学及经济重心南移,需要对材料中儒学代表人物的籍贯进行概括并结合所学经济重心南移的影响分析作答。

本题主要考查宋明理学及经济重心南移,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】B

【解析】通过所学知识可知,唐朝的行政区域划分是按照郡县制划分,元朝行政区域划分属于按照行省制度划分,地域上划分的特点是犬牙交错,选择B;

材料中目的并不是推动民族交融,排除A;

行政区域划分的目的不是为了便利南北交通,排除C;

元朝的行政区域划分和唐朝的都是为了开发边疆地区,排除D。

故选:B。

本题考查的是元朝行省制度,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是元朝行省制度,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

11.【答案】B

【解析】通过材料中“几何、地球、经度、仪器、对数、椭圆、三角”“艾滋病、托福、的士、卡拉OK、WTO”可知中国的文化吸收了太多的外来文化,具有兼容并包的特点,选择B;

材料中没有体现中国文化多样性,排除A;

材料中没有体现连续性,排除C;

材料中没有体现出博大精深,排除D。

故选:B。

本题考查的是中西方文化交流,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中西方文化的交流,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

12.【答案】A

【解析】从材料“据统计全书仅引用白居易一人的诗句就达108处之多,另外还涉及到《庄子》、《史记》、《诗经》、《昭明文选》等。”和所学知识可知,日本古代文学作品受到中国古代文化的重大影响,反映出中华文化强大的辐射能力,A正确;

BCD选项的理解都是错误的,排除。

故选:A。

本题考查古代朝鲜和日本,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查古代朝鲜和日本,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】A

【解析】从材料可知,第一处是在美国经济高度繁荣时期,所以大量的人向欧洲移民,第二处是在美国出现经济危机时期,所以有移民相对较少,二者都和经济发展状况密切相关,A正确;

BCD选项都不符合题干的特征,排除。

故选:A。

本题考查近代移民活动的特征,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查近代移民活动的特征,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,中世纪后期欧洲流行的哥特式建筑风格,宗教色彩浓厚,表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感;16世纪修建的圣彼得大教堂,则推崇基本的几何体,这主要得益于宗教改革思想的传播,打击了天主教势力,A正确;

文艺复兴时期人文主义就已经兴起,排除B;

资本主义经济发展和材料无关,排除C;

17世纪牛顿经典力学建立,标志着近代科学体系的形成,排除D。

故选:A。

本题考查的是西方建筑,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是西方建筑,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

15.【答案】D

【解析】结合所学知识,清代的曹雪芹创作的《红楼梦》是清代小说艺术成就最高、影响力最深远的代表作。从材料中看出,作为官宦人家的贾家已经使用自鸣钟等外国奢侈品了,其时代背景是新航路开辟及早期殖民扩张,推动世界市场的拓展,导致西方新式器械传入中国,D项正确;

蒙古建国后,于公元1219年至1260年的四十余年时间,先后进行了三次大规模的西征,建立起庞大的帝国,对世界历史的影响既深且远,与清朝时间不符,排除A项;

清朝实行闭关锁国政策,朝贡贸易走向衰落,排除B项;

海上丝路即海上丝绸之路,兴起于汉朝,排除C项。

故选:D。

本题主要考查新航路开辟的影响,将新航路开辟及早期殖民扩张的史实与清朝统治特点进行中西对比分析。

本题主要考查新航路开辟的影响,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】D

【解析】根据材料可知,古埃及法老克利奥帕特拉七世,同凯撒、安东尼关系密切,并以种种传闻逸事成为文学和艺术作品中的著名人物,体现了古埃及文明影响周边,D正确;

材料没有体现罗马帝国扩张,排除A;

材料和古希腊无关,排除B;

材料并没有体现希腊化时代的衰落,排除C。

故选:D。

本题考查的是古埃及文明,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是古埃及文明,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.【答案】C

【解析】材料时间为19世纪末,结合所学可知,德国是第二次工业革命中心,生产力巨大发展,强烈要求重新瓜分世界,德国举办非洲社会博览会,以非洲国家命名街道,便是在营造殖民扩张的社会氛围,C正确;

AD并非目的,排除;

材料措施并不能提高国民素养,排除B。

故选:C。

本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

18.【答案】A

【解析】依据材料“1943年”、“《会师东京》”、“虽未免言之过早,且喜其终将实现也”并结合所学可知,1943年处于抗日战争时期,徐悲鸿创作的《会师东京》,寓意早日击败日本侵略者,抗日战争终会胜利,体现了时代对艺术的影响,也表达了画家强烈的爱国情怀,即民族性,故A项正确;

该画作是画家对抗战胜利的憧憬,B项说法错误,排除;

该画作反映了对抗战最后的胜利充满信心,但不是其本质,故C项错误;

抗日民族统一战线建立是在1937年9月,与材料时间不符,故D项错误。

故选:A。

本题考查抗日战争,解题的关键信息是“1943年”、“《会师东京》”、“虽未免言之过早,且喜其终将实现也”,紧扣抗日战争背景去理解该画作的寓意和特点。

本题考查抗日战争的相关知识,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

19.【答案】D

【解析】根据材料可知,相较于17世纪中叶,18世纪中叶法国有阅读能力的人、识字率、出版新书、普通人藏书量等都得到巨大发展,这主要得益于启蒙运动解放了思想,打击了天主教和专制对人们思想的牵制,D正确;

近代科学并不会促进法国妇女的识字率上升,排除A;

18世纪下半叶英国才开展工业革命,排除B;

印刷术早已传入欧洲,排除C。

故选:D。

本题考查的是启蒙运动的影响,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是启蒙运动的影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

20.【答案】B

【解析】从材料“《儒林外史》中写到在南京靠出书维持生活的匡超人,某天对书店老板说,他选批点注的时文集(科举考试范文),每一回出,书店定要卖掉一万部。山东、山西、河南、陕西、北直的客人都争著买,只愁买不到手”和所学知识可知,科举考试的指导范文卖的很好,说明科举考试推动了社会文化的交流和发展,B正确;

ACD选项是对材料片面的理解,排除。

故选:B。

本题考查明清时期的商业发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查明清时期的商业发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

21.【答案】B

【解析】从材料“二千年之颓宫古庙,至今犹存者无数。今都人士皆知爱护,无有取其一砖,拾其一泥者,而公保守之,以为国荣”“我国人不知保存文物之大罪也”和所学知识可知,康有为认为中国人缺乏文物保护的意识,B正确;

ACD选项是对材料错误的理解,排除。

故选:B。

本题考查康有为和梁启超民主思想,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查康有为和梁启超民主思想,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

22.【答案】C

【解析】材料与袁世凯复辟帝制有密切关系,不是为民族经济发展服务,排除A;

根据“而1915年前后,......避去了民国共和等的字样”分析可知,这与新文化运动宣扬民主无关,排除B;

根据材料“民国建立后,......加入了关于民主政治的自由思想,而1915年前后,......避去了民国共和等的字样”并结合所学知识分析可知,是为袁世凯复辟帝制服务,这与袁世凯复辟帝制有密切关系,故C项符合题意;

结合所学1919年五四运动后,以传播马克思主义为主流,与材料信息不符,排除D。

故选:C。

本题考查了袁世凯复辟帝制的活动,解答本题根据材料“民国建立后,......加入了关于民主政治的自由思想,而1915年前后,......避去了民国共和等的字样”进行分析。

本题考查了袁世凯复辟帝制的活动,考查了考生运用所学知识分析理解史料的能力。

23.【答案】A

【解析】根据材料可知,印度纸币有英语和印地语等十几种语言,说明印度社会民族文化多样性色彩,A正确;

纸币有英语不能说明殖民主义色彩浓厚,排除B;

材料和全球化无关,排除C;

材料看不出印度社会民族独立高涨,排除D。

故选:A。

本题考查的是印度社会特点,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是印度社会特点,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

24.【答案】B

【解析】根据材料可知,芭比娃娃最初只有一个形象,而现在已经有11种肤色,各种发型和体型,反映了社会发展推动观念演变,B正确;

A错在“文化趋同”,排除;

材料和文化输出无关,排除C;

仅凭一个玩具,不能说明女性权利得到广泛提升,排除D。

故选:B。

本题考查的是经济全球化,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是经济全球化,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

25.【答案】【小题1】解读:俄罗斯与乌克兰同源异流。都源于公元9世纪,东斯拉夫民族的国家——基辅罗斯,基辅罗斯与拜占庭、西欧、中东欧各国、阿拉伯国家保持密切的贸易往来。政治、经济和社会生活的繁荣昌盛奠定了俄罗斯、乌克兰共同的文化基础。这段辉煌历史给俄罗斯、乌克兰民族打上深深的烙印,以至于今天无论俄罗斯、还是乌克兰都认为自己是基辅罗斯的历史继承者。“异流”是由于13世纪,蒙古大军西征中断了基辅罗斯的发展进程。东北罗斯沦为金帐汗国的属国,并逐渐演变成俄罗斯民族,西南部罗斯被称为边陲之地(“乌克兰”这一词汇的原意),走上了与东北罗斯完全不同的发展道路。

【小题2】特点:民族融合进一步加强,出现在更广的范围内、更高的程度上的融合,形成新的民族;呈现以中原传统汉文化为主的文化认同趋向。

条件:元朝的统一为中外交流以及国内各民族的联系和交往提供了有利条件;汉文化底蕴深厚;元代恢复科举制度;元代的陆上和海上丝绸之路畅通;定居中国,编入元朝户籍。

【小题3】影响:蒙古民族崛起进行了三次西征,中断了基辅罗斯的发展进程,促使俄罗斯民族的形成;西南部罗斯走上了与东北罗斯完全不同的发展道路;影响了以俄罗斯为首的部分东欧国家的人民性格;客观上推动东西方的交流,改变一些地区的文化面貌;引发较大规模的民族迁徙,大批移民自西东迁进入中国中原地区,被称为色目人,大多融入汉族和蒙古族,推动元朝的民族融合;使亚欧内陆的民族分布产生变化;同时,蒙古西征给被征服地区的社会经济带来破坏。

【解析】本题考查俄罗斯文化和东正教、元代民族融合、蒙古西征与东西方交流。第一问要结合俄罗斯文化和东正教的特征来解答;第二问要结合元代民族融合的特点来解答。第三问要结合蒙古西征与东西方交流的特征来解答。

本题考查俄罗斯文化和东正教、元代民族融合、蒙古西征与东西方交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

26.【答案】本题属于开放性题,没有固定的答案。围绕主题“殖民传播”,依据材料“今天的殖民往往以意识形态(民主、人权等价值观)为武器,进行思想扩张,甚至以意识形态为借口,发动局部战争,来干涉一个国家的内政,把这个国家纳入自己的体系”并结合所学可以得出论题是殖民者在经济剥削的同时也注重文化侵略。然后结合殖民扩张中的经济扩张及其影响、文化扩张及其形式和影响进行阐释。最后进行总结,得出结论是殖民者一方面在经济上剥削殖民地半殖民地,一方面也利用各种手段进行文化入侵。言之有理即可。

故答案为:

论题:殖民者在经济剥削的同时也注重文化侵略。

阐释:在长期的殖民统治过程中,殖民者为了自身利益,剥削利用殖民地半殖民地经济资源,造成了殖民地半殖民地的经济落后与产业结构单一、易受国际市场影响等问题。与此同时,殖民者也利用学校、教会、医院等设施进行文化侵略,在“近代化”的外衣下进行西方价值观的渗透,淡化殖民地半殖民地人民的民族意识和反抗精神。结论:综上所述,殖民者一方面在经济上剥削殖民地半殖民地,一方面也利用各种手段进行文化入侵。

【解析】本题考查欧洲国家的殖民扩张,解题的关键是依据材料信息,结合欧洲殖民扩张的方式和影响分析。

本题考查欧洲殖民扩张的方式和影响,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析阐述的能力。

27.【答案】【小题1】特点:明末清初的西学东渐以来华西人、出洋华人、书籍、以及新式教育等为媒介;西方的数学、哲学、天文、物理、化学、医学、生物学、地理、政治学、社会学、经济学、法学、应用科技、史学、文学、艺术等大量传入中国,对于中国的学术、思想、政治和社会经济都产生重大影响;中国明末清初的“西学东渐”使得中国文化影响了世界文明,中外文化相互作用,相互影响。

【小题2】影响:中国明末清初的“西学东渐”开创了中世纪晚期中西文化的交流;“西学东渐”使欧洲更好的了解了中国,将中国的文化传播到了欧洲;中国文化通过“西学东渐”传到欧洲,促进了新思想的产生,促进了启蒙运动的兴起。

【解析】(1)本题考查的是西学东渐的特点,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是西学东渐对欧洲的影响,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是西学东渐,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共24小题,共48.0分)

1. 祝官是由上古巫教神灵信仰中的神职人员发展而来的,基本职能是充当人和鬼神交流的媒介西周时期“太祝”属于天子的“天官”系统,具有较高的地位。战国时期祝与史、射、御、医等属于“执技以事上”末吏。这反映出战国时期( )

A. 宗法制度受到挑战 B. 中央官制的重大变化

C. 礼乐制度遭到破坏 D. 政治与文化趋向理性

2. 战国时期,以赵国为代表的布币使用区域、楚国为代表的传统蚁鼻钱使用区域,均出现了齐国刀币的大量流通。东方各国相继出现仿铸秦国圆钱现象。魏国迁都大梁后,也铸造了以楚国“哥”为单位的布币。这种现象( )

A. 有利于国内市场的整合 B. 是经济政策服务战争的体现

C. 蕴含着国家统一的因素 D. 有利于百家争鸣局面的形成

3. 《史记》记载了汉初蜀地卓氏致富之路,“卓氏之先,赵人也,用铁冶富。秦破赵,迁卓氏。”其他被迁徙的人求迁近处。唯卓氏曰:“此地狭薄。吾闻汶山之下,沃野,至死不饥。民工于市,易贾。乃求远迁。致之大喜,即铁山鼓铸,运筹策”,后来其财势压倒滇蜀地区的居民,“富至僮千人”。秦的此项举措( )

A. 推动了经济文化交流 B. 引发了汉初抑商政策出台

C. 促进了江南经济开发 D. 实现了中央对地方的控制

4. 在西汉王朝创建过程中,军功阶层起了至关重要作用,得到朝廷的重用。如图为汉高帝到汉武帝120年中军功阶层担任三公九卿、王国相、郡太守的比例。这表明汉武帝时期( )

A. 王国问题得到缓解 B. 君主集权体制得到强化

C. 外戚宦官势力扩张 D. 通过尊儒抑制武将权力

5. 下表是部分朝代寒门子弟入仕人数所占的比例。下表反映出( )

朝代 西晋 东晋 隋 唐 北宋

比例 15% 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A. 官员特权受到否定 B. 科举制扩大了统治基础

C. 社会阶层日益固化 D. 察举制推动了民族交融

6. 后世发现大量汉魏晋南北朝和隋的碑志,其中部分碑志中的人物(既有胡人又有汉人),都认为自己是五帝的后代。数量统计如下,这反映出( )

黄帝 颛顼 帝喾 尧 舜 禹 少昊 炎帝 总数

胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉 胡 汉

汉魏南朝 4 1 6 2 5 5 1 1 2 27

北朝 41 18 3 12 4 1 2 1 2 5 3 4 10 106

隋 4 2 2 2 2 3 1 2 1 19

总数 45 24 6 20 8 1 10 2 9 5 1 4 4 13 152

69 26 8 11 11 6 4 17

A. 华夏认同观念影响深远 B. 南北政权争夺正统地位

C. 民族矛盾引发认知混乱 D. 统一多民族国家的发展

7. 北宋时期,士人一般尊崇蜀汉,而靖康之变后,帝蜀伪魏论盛行。《四库全书》的编修官认为“宋太祖篡立近于魏,而北汉、南唐迹近于蜀,故北宋诸儒皆有所避而不伪魏。高宗以后,偏安江左,近于蜀,而中原魏地全入于金,故南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。”可见影响历史评价的主要因素是( )

A. 历史文化的传承 B. 主流思想的演变 C. 社会经济的发展 D. 现实的政治环境

8. 南宋时期的陈亮(浙江永康人),反对朱熹的“存天理,灭人欲”,主张“耳之于声也,目之于色也,鼻之于臭也,口之于味也,四肢之于安佚也,性也”,同时主张以“商籍农而立,农赖商而行”的“农商相籍”思想。陈亮的思想主张( )

A. 反映了程朱理学违背了时代潮流 B. 说明了重农抑商的政策趋于松动

C. 顺应了商品经济发展的态势 D. 代表了士大夫对商业的态度

9. 据表可推知两宋时期两宋儒学学术流派代表人物简表( )

流派 濂学 关学 临川学 洛学 闽学 婺学 永嘉学

表人物 周敦颐 张载 王安石 程颢 程颐 朱熹 吕祖谦 叶适

生卒年代 1017~ 1020~1077年 1021~1086年 1032~1085年 1033~1107年 1130~1200年 1037~1181年 1150~1223年

籍贯 湖南道州 陕西凤翔 江西临川 河南伊川 河南伊川 江西婺源 浙江金华 浙江温州

A. 政治纷争影响儒学统一 B. 地理差异孕育多元文化

C. 书院教育培养大批人才 D. 文化的重心向南方转移

10. 如图为唐朝与元朝对汉中地区的行政区划图。元朝调整行政区划意在( )

A. 推动民族交融

B. 加强中央集权

C. 便利南北交通

D. 开发边疆地区

11. 下表为汉语新词汇出现的朝代和举例。这反映出中国文化的特征是( )

时期 汉语新词

秦汉时期 骆驼、胡瓜、葡萄、石榴等

魏晋南北朝至盛唐时期

明末清初 几何、地球、经度、仪器、对数、椭圆、三角等

19世纪末至20世纪30年代初 干部、俱乐部、取缔、警察、财阀、特务、议院等

新中国成立后直到1978年前 康拜因、喀秋莎、拖拉机等

80年代以来 艾滋病、托福、的士、卡拉OK、WTO等

A. 多样性 B. 兼容并包 C. 连续性 D. 博大精深

12. 《源氏物语》以日本平安王朝(794年-1185年)全盛时期为背景。据统计全书仅引用白居易一人的诗句就达108处之多,另外还涉及到《庄子》、《史记》、《诗经》、《昭明文选》等。这些现象折射出( )

A. 中华文化强大的辐射力 B. 大化改新的成效显著

C. 日本民族认同意识增强 D. 幕府开放的对外政策

13. 如图为移民美国人数的统计曲线。影响①②处移民数量变化的共同因素是( )

A. 经济发展状况 B. 世界大战的影响 C. 外交政策调整 D. 国际格局的演变

14. 如图为中世纪后期欧洲流行的哥特式建筑风格。整体风格为高耸削瘦,且带尖,表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感,如图是16世纪修建的圣彼得大教堂,运用了古典的柱式和穹顶,设计中推崇基本的几何体,如球体、圆柱体等。导致欧洲建筑风格变迁的主要原因是( )

A. 宗教改革思想的传播 B. 人文主义思潮的兴起

C. 资本主义经济的发展 D. 近代科学体系的形成

15. 《红楼梦》中有描写刘姥姥入大观园见到某种新式器械的文字,“只听见咯当咯当的响着,大有似乎打箩柜筛面的一般,不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着一个秤砣般一物,却不住的乱幌,只听得当的一声,又若金钟铜磬一般,接着又是一连八九下。”新式器械在中国出现的时代背景是( )

A. 蒙古帝国西征 B. 朝贡贸易的兴盛 C. 海上丝路兴起 D. 世界市场的拓展

16. 克利奥帕特拉七世(约前70年-约前30年)是托勒密王朝最后一任女法老,其才貌出众,聪颖机智,擅长手段,心怀叵测,同凯撒、安东尼关系密切,并伴以种种传闻逸事,使她成为文学和艺术作品中的著名人物。这侧面反映出( )

A. 罗马帝国的扩张 B. 古希腊民主政治全盛

C. 希腊化时代衰落 D. 古埃及文明影响周边

17. 1896年在柏林举办的德意志帝国博览会,从人种、居住形式、生活方式、语言文化等等方面为市民提供了一个览观非洲社会的万花筒。1899年,政府还将柏林的两条街道分别命名为多哥街和喀麦隆街。这些举措表明德国政府意在( )

A. 推动国际经济文化的交流 B. 提高国民素养适应工业发展

C. 营造殖民扩张的社会氛围 D. 完善城市设置便利市民生活

18. 1943年徐悲鸿创作了《会师东京》并题记“虽未免言之过早,且喜其终将实现也。”这副作品反映出作者( )

A. 推崇艺术的时代性与民族性 B. 主张艺术应该真实反映现实

C. 对抗战最后的胜利充满信心 D. 倡导建立抗日民族统一战线

19. 下表反映某段时期欧洲文化水平发展情况。这种发展得益于( )

有阅读能力的人占法国总人口的比例(%) 法国妇女的识字率(%) 欧洲年平均出版新书(单位:部) 普通人藏书量(单位:本)

17世纪中叶 29 14 约1000 1-20

18世纪中叶 47 27 约4000 20-100

A. 近代科学的推动 B. 工业革命的发展 C. 印刷技术的传入 D. 启蒙运动的影响

20. 《儒林外史》中写到在南京靠出书维持生活的匡超人,某天对书店老板说,他选批点注的时文集(科举考试范文),每一回出,书店定要卖掉一万部。山东、山西、河南、陕西、北直的客人都争著买,只愁买不到手。据此推知当时( )

A. 印刷业发展态势良好 B. 科举推动了文化交流

C. 社会阶层的流动加快 D. 儒家学说的影响广泛

21. 康有为认为罗马“二千年之颓宫古庙,至今犹存者无数。今都人士皆知爱护,无有取其一砖,拾其一泥者,而公保守之,以为国荣。”而中国的古物“阿房之宫,烧于项羽”、“未央、建章之宫,烧于赤眉之乱”、千年美术精巧技术,“一出旋废”。这是“我国人不知保存文物之大罪也”。材料表明康有为认为文物保护要( )

A. 进行变法维新和建立民主政治 B. 培养公民意识和完善政府职能

C. 推翻清政府腐朽统治 D. 向西方学习先进科技

22. 民国建立后,教科书“把忠君崇满和不合民国宗旨的材料革去,加入了关于民主政治的自由思想”,而1915年前后,“各书店也有所谓实用教科书等出版,避去了民国共和等的字样。”这种转变缘于( )

A. 民族经济发展的需要 B. 新文化运动宣传民主科学

C. 袁世凯妄图复辟帝制 D. 马克思主义的大规模传播

23. 如图这张纸币为50元面值的印度卢比图片。钞票正面用英语和印地语等十几种语言标注面值。这反映出印度社会( )

A. 民族文化多样性 B. 殖民主义色彩浓厚 C. 深度融入全球化 D. 民族独立浪潮高涨

24. 芭比娃娃于1959年由一家美国公司设计。最初的形象是一个白皙、高挑又纤瘦的白人女孩。现在这些玩偶有11种肤色,28种发型和7种体型。2019年公司发行了一个坐在轮椅上的芭比,以及诸多著名成功女性的玩偶。这反映出( )

A. 经济全球化推动文化趋同 B. 社会发展推动观念演变

C. 西方的文化输出更加隐秘 D. 女性权利得到广泛提升

二、材料解析题(本大题共3小题,共52.0分)

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料一公元 9世纪,东斯拉夫民族的国家——基辅罗斯在东欧半原上崛起,成为欧洲文明史上的一朵奇葩。988年,大公弗拉基米尔迎娶拜占庭帝国的安娜公主,并宣布基督教为国教,基辅罗斯成为欧洲基督教文明大家庭中的一员。公元11世纪,在大公雅罗斯拉夫执政时期,基辅罗斯进入全盛时期。其版图东至伏尔加河口,西抵喀尔巴阡山脉,北起拉多加湖,南近黑海,成为当时欧洲最大的国家。基辅罗斯与拜占庭、西欧、中东欧各国、阿拉伯国家保持密切的贸易往来。政治、经济和社会生活的繁荣昌盛奠定了俄罗斯、乌克兰共同的文化基础。这段辉煌历史给俄罗斯、乌克兰民族打上深深的烙印,以至于今天无论俄罗斯、还是乌克兰都认为自己是基辅罗斯的历史继承者。盛极一时的基辅罗斯因封建割据从12世纪逐渐走向衰弱。13世纪蒙古大军西征中断了基辅罗斯的发展进程。东北罗斯处于蒙古大汗的统辖下,沦为金帐汗国的属国,并逐渐演变成俄罗斯民族。西南部罗斯因地处偏远(被称为边陲之地——“乌克兰”这一词汇的原意),蒙古大汗鞭长莫及,走上了与东北罗斯完全不同的发展道路,随后被立陶宛大公国和波兰征服。1569年,波兰与立陶宛实现联合,成立波兰立陶宛共和国(也称波兰共和国)。波兰共和国几乎涵盖了今天乌克兰的全部领土。

——摘自沈莉华:《俄罗斯与乌克兰历史恩怨解读》

材料二相比较而言,操持蒙古语言和波斯语言的民族在人数上不及操持汉语言的民族,加之汉文化底蕴深厚,色目人接受汉文化影响的现象较为突出。比较著名的有回回人萨都刺、阿鲁浑(阿儿浑)人丁鹤年等。元代恢复科举以后,有一批习儒汉化的色目人登录进士榜。有学者还从几枚元代圆牌的波斯文铭文分析中,发现有些已非地道的波斯文,表明一部分回回人在元代中后期已改操汉语,这也是元代入华回回人的语言演变和从移民转变为中国少数民族的过程。……在元代,大量外域人群通过陆上和海上丝绸之路以前所未有的规模涌入中国。进入中国的西北各族、西域以及欧洲等各族人太多,已经无法再用“回回”一词指代,于是元人使用“色目”一词概称这些族群。色目人多定居中国,编入元朝户籍,促进了民族间的融合。元代回回人形成一种大的社会力量,最终导致了中国回族的出现;畏吾儿后来形成了维吾尔族。到了明代,陶宗仪《南村辍耕录》“氏族”所举色目族群渐次消失。

——摘自修晓波:《元代丝绸之路对民族融合的影响》

(1) 根据材料一并结合所学知识,对材料中“同源异流”的民族关系进行解读。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出元代民族融合的特点及其条件。

(3) 根据材料一、二并结合所学知识,概括蒙古民族崛起对欧亚大陆历史产生的影响。

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料随着民族——国家的觉醒,进入后殖民时期以来,资本主义殖民传播出现新的转向。殖民传播从空间观念偏向时间观念,从显性走向隐秘化,公开的硬力量入侵让位于各种形式的秘密的软力量同化。今天的殖民霸权更多的强调顺从它们安排的秩序和制定国际规则的主导权。今天的殖民往往以意识形态(民主、人权等价值观)为武器,进行思想扩张,甚至以意识形态为借口,发动局部战争,来干涉一个国家的内政,把这个国家纳入自己的体系。当然,资本主义国家从来没有放弃过发展军事力量,强大的军事实力依然是当前国际形势下殖民的时间偏向的保证,是资本主义国家威慑前殖民地弱国的基础,是国际谈判桌上的重量砝码。当殖民的时间传播偏向因各种因素受阻无法实现时,空间控制还会重新抬头,此时,武力征服还会借助各种名义粉墨登场。

——吴飞、杨席珍《后殖民视角下的殖民传播》

根据材料并结合所学知识,围绕“殖民传播”自拟论题,并予以阐释。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一明末清初来华的传教士一般都有译著,共成书 400余种,其中科学类占130余种,其中利玛窦、汤若望、罗雅谷、南怀仁等四人的译著即达75部。翻译形式比较多样,既有全文翻译,也有节译和编译。

下表为明末清初传教士的科技译述(1584年-1790年)

16世纪 17世纪 18世纪 总数 百分比(%)

数学 —— 16 4 20 14.6

天文 —— 83 6 89 65

物理 —— 6 —— 6 4.4

地质 —— 3 —— 3 2.2

生物和医学 —— 8 —— 8 5.8

军事科学 —— 8 —— 8 5.8

杂录 1 2 —— 3 2.2

总计 1 126 10 137 100

——摘自马祖毅《中国翻译通史<古代部分全卷>》整理

材料二利玛窦等西方传教士的来华,为中世纪晚期中西文化的交流开创了新局面。例如,利玛窦开始传教时就注重与各级官员、文人交往,宣扬欧洲的文物和制度,介绍西方的科技知识,深得地方绅士的尊重。同时,为了获得士大夫的好感,取得立足之地,这些传教士们入乡随俗地认真学习、钻研中国的经典“四书”和“五经”。同时,为了让更多的欧洲人了解中国,他们着手翻译、诠释儒家经典,把他们介绍到欧洲。当利玛窦居住在南昌的时候,就已经将“四书”译成拉丁文,并配以简要诠释,寄回意大利,供来华教士学习参考。通过传教士的译介,中国文化对莱布尼茨的古典思辨哲学、伏尔泰的自然神教和魁奈、杜尔哥的重农学说也产生了很大的影响,中国这个远处东方,具有和欧洲完全不同气质的辉煌文明的大国,经过耶稣会士的译介,便成为启蒙运动者吸取力量的源泉。可以说,中国优秀的文化通过传教士的翻译工作传到西方,不仅深刻影响和改变了东方世界的文化格局,而且以强大的辐射影响着世界文明的进程。

——摘自马振涛《“西学东渐”与“东学西渐”》

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,指出明末清初“西学东渐”的特点。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析明末清初“东学西渐”对欧洲的影响。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.材料未涉及宗法制的信息,故A错误;

B.材料提到的是吏,并非中央官制,故B错误;

C.材料强调官吏制度,与礼乐制度无关,故C错误;

D.根据材料“基本职能是充当人和鬼神交流的媒介”,“战国时期祝与史、射、御、医等属于‘执技以事上’末吏”,可知战国时期政治文化趋于理性,故D正确。

故选:D。

本题考查了春秋战国的政治,解答本题根据“基本职能是充当人和鬼神交流的媒介”,“战国时期祝与史、射、御、医等属于‘执技以事上’末吏”等分析。

本题考查了春秋战国的政治,考查了考生正确获取解读材料信息的能力。

2.【答案】A

【解析】材料反映了战国时期,诸侯国仿制他国货币的现象越来越多,本国流通领域出现它国货币,可见战国时期诸侯国之间的经济联系越来越密切,这有利于国内市场的整合,故A项正确;

材料并未体现经济正粗服务于战争,排除B;

材料蕴含国内市场整合因素,并不是蕴含国家统一的因素,排除C;

材料描述的是货币的使用,并不能涉及到思想领域,排除D。

故选:A。

本题考查了春秋战国时期的经济,解答本题根据材料主旨诸侯国仿制他国货币的现象越来越多,本国流通领域出现它国货币进行分析。

本题考查了春秋战国时期的经济,考查了考生获取解读材料主旨信息的能力。

3.【答案】A

【解析】通过材料“‘此地狭薄。吾闻汶山之下,沃野,至死不饥。民工于市,易贾。乃求远迁。致之大喜,即铁山鼓铸,运筹策’,后来其财势压倒滇蜀地区的居民”和“富至僮千人”可知这项措施是推动了经济文化交流,选择A;

材料中没有引发汉初抑商政策出台,排除B;

材料中没有提到促进了江南经济开发,排除C;

材料中没有体现实现了中央对地方的控制,排除D。

故选:A。

本题考查的是汉朝加强中央集权的措施,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是汉朝加强中央集权的措施,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

4.【答案】B

【解析】依据图示信息可知,汉高帝到汉武帝120年中,军功阶层担任三公九卿、王国相、郡太守的比例均在下降,这有利于加强专制主义中央集权,即君主集权体制得到强化,故B项正确;

王国问题是指地方诸侯王势力增强,威胁中央集权,材料涉及的是军功阶层,与王国问题无关,故A项错误;

材料与外戚宦官势力扩张无关,故C项错误;

材料没有涉及尊儒,故D项错误。

故选:B。

本题考查汉朝加强专制主义中央的措施,解题的关键是解读分析图示信息,结合汉武帝加强专制主义中央集权的措施及其影响解答。

本题考查汉朝加强专制主义中央集权制度的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

5.【答案】B

【解析】根据材料可知,隋朝开创科举制后,寒门子弟入仕人数所占比例逐渐上升,说明科举制促进了阶层流动,扩大了统治基础,B正确,排除C;

封建社会,官员依然有特权,排除A;

材料强调科举制影响,且和民族交融无关,排除D。

故选:B。

本题考查的是科举制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是科举制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

6.【答案】A

【解析】通过材料“其中部分碑志中的人物(既有胡人又有汉人),都认为自己是五帝的后代”可知是因为华夏认同观念影响深远,选择A;

通过材料无法体现南北政权争夺正统地位,排除B;

材料中没有体现民族矛盾引发认知混乱,排除C;

材料中没有体现统一多民族国家的发展,排除D。

故选:A。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

7.【答案】D

【解析】从材料“宋太祖篡立近于魏,而北汉、南唐迹近于蜀,故北宋诸儒皆有所避而不伪魏。高宗以后,偏安江左,近于蜀,而中原魏地全入于金,故南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀”和所学知识可知,历史观点受到了政治形势变化的影响,D正确;

ABC选项从材料中都体现不出来,排除。

故选:D。

本题考查历史的解释与评判,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查历史的解释与评判,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】C

【解析】从材料“耳之于声也,目之于色也,鼻之于臭也,口之于味也,四肢之于安佚也,性也”“耳之于声也,目之于色也,鼻之于臭也,口之于味也,四肢之于安佚也,性也”“农商相籍”和所学知识可知,这是当时商品经济发展在思想意识上的表现,C正确;

ABD选项表述是对材料片面的理解,排除。

故选:C。

本题考查宋朝的商业发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查宋朝的商业发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】D

【解析】表中的儒家各学术流派的代表人物共8人,其中5人的籍贯在南方,3人在北方,可见两宋时期文化的重心在向南方转移,故D正确;

两宋时期,特别是南宋,儒学处在正统地位,故A错误;

题干反映的是两宋儒学学术流派代表人物,虽然流派和籍贯不同,但不属于多元文化,排除B;

材料不能说明书院教育的影响,排除C。

故选:D。

本题主要考查宋明理学及经济重心南移,需要对材料中儒学代表人物的籍贯进行概括并结合所学经济重心南移的影响分析作答。

本题主要考查宋明理学及经济重心南移,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】B

【解析】通过所学知识可知,唐朝的行政区域划分是按照郡县制划分,元朝行政区域划分属于按照行省制度划分,地域上划分的特点是犬牙交错,选择B;

材料中目的并不是推动民族交融,排除A;

行政区域划分的目的不是为了便利南北交通,排除C;

元朝的行政区域划分和唐朝的都是为了开发边疆地区,排除D。

故选:B。

本题考查的是元朝行省制度,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是元朝行省制度,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

11.【答案】B

【解析】通过材料中“几何、地球、经度、仪器、对数、椭圆、三角”“艾滋病、托福、的士、卡拉OK、WTO”可知中国的文化吸收了太多的外来文化,具有兼容并包的特点,选择B;

材料中没有体现中国文化多样性,排除A;

材料中没有体现连续性,排除C;

材料中没有体现出博大精深,排除D。

故选:B。

本题考查的是中西方文化交流,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中西方文化的交流,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

12.【答案】A

【解析】从材料“据统计全书仅引用白居易一人的诗句就达108处之多,另外还涉及到《庄子》、《史记》、《诗经》、《昭明文选》等。”和所学知识可知,日本古代文学作品受到中国古代文化的重大影响,反映出中华文化强大的辐射能力,A正确;

BCD选项的理解都是错误的,排除。

故选:A。

本题考查古代朝鲜和日本,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查古代朝鲜和日本,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】A

【解析】从材料可知,第一处是在美国经济高度繁荣时期,所以大量的人向欧洲移民,第二处是在美国出现经济危机时期,所以有移民相对较少,二者都和经济发展状况密切相关,A正确;

BCD选项都不符合题干的特征,排除。

故选:A。

本题考查近代移民活动的特征,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查近代移民活动的特征,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,中世纪后期欧洲流行的哥特式建筑风格,宗教色彩浓厚,表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感;16世纪修建的圣彼得大教堂,则推崇基本的几何体,这主要得益于宗教改革思想的传播,打击了天主教势力,A正确;

文艺复兴时期人文主义就已经兴起,排除B;

资本主义经济发展和材料无关,排除C;

17世纪牛顿经典力学建立,标志着近代科学体系的形成,排除D。

故选:A。

本题考查的是西方建筑,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是西方建筑,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

15.【答案】D

【解析】结合所学知识,清代的曹雪芹创作的《红楼梦》是清代小说艺术成就最高、影响力最深远的代表作。从材料中看出,作为官宦人家的贾家已经使用自鸣钟等外国奢侈品了,其时代背景是新航路开辟及早期殖民扩张,推动世界市场的拓展,导致西方新式器械传入中国,D项正确;

蒙古建国后,于公元1219年至1260年的四十余年时间,先后进行了三次大规模的西征,建立起庞大的帝国,对世界历史的影响既深且远,与清朝时间不符,排除A项;

清朝实行闭关锁国政策,朝贡贸易走向衰落,排除B项;

海上丝路即海上丝绸之路,兴起于汉朝,排除C项。

故选:D。

本题主要考查新航路开辟的影响,将新航路开辟及早期殖民扩张的史实与清朝统治特点进行中西对比分析。

本题主要考查新航路开辟的影响,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.【答案】D

【解析】根据材料可知,古埃及法老克利奥帕特拉七世,同凯撒、安东尼关系密切,并以种种传闻逸事成为文学和艺术作品中的著名人物,体现了古埃及文明影响周边,D正确;

材料没有体现罗马帝国扩张,排除A;

材料和古希腊无关,排除B;

材料并没有体现希腊化时代的衰落,排除C。

故选:D。

本题考查的是古埃及文明,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是古埃及文明,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.【答案】C

【解析】材料时间为19世纪末,结合所学可知,德国是第二次工业革命中心,生产力巨大发展,强烈要求重新瓜分世界,德国举办非洲社会博览会,以非洲国家命名街道,便是在营造殖民扩张的社会氛围,C正确;

AD并非目的,排除;

材料措施并不能提高国民素养,排除B。

故选:C。

本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

18.【答案】A

【解析】依据材料“1943年”、“《会师东京》”、“虽未免言之过早,且喜其终将实现也”并结合所学可知,1943年处于抗日战争时期,徐悲鸿创作的《会师东京》,寓意早日击败日本侵略者,抗日战争终会胜利,体现了时代对艺术的影响,也表达了画家强烈的爱国情怀,即民族性,故A项正确;

该画作是画家对抗战胜利的憧憬,B项说法错误,排除;

该画作反映了对抗战最后的胜利充满信心,但不是其本质,故C项错误;

抗日民族统一战线建立是在1937年9月,与材料时间不符,故D项错误。

故选:A。

本题考查抗日战争,解题的关键信息是“1943年”、“《会师东京》”、“虽未免言之过早,且喜其终将实现也”,紧扣抗日战争背景去理解该画作的寓意和特点。

本题考查抗日战争的相关知识,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

19.【答案】D

【解析】根据材料可知,相较于17世纪中叶,18世纪中叶法国有阅读能力的人、识字率、出版新书、普通人藏书量等都得到巨大发展,这主要得益于启蒙运动解放了思想,打击了天主教和专制对人们思想的牵制,D正确;

近代科学并不会促进法国妇女的识字率上升,排除A;

18世纪下半叶英国才开展工业革命,排除B;

印刷术早已传入欧洲,排除C。

故选:D。

本题考查的是启蒙运动的影响,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是启蒙运动的影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

20.【答案】B

【解析】从材料“《儒林外史》中写到在南京靠出书维持生活的匡超人,某天对书店老板说,他选批点注的时文集(科举考试范文),每一回出,书店定要卖掉一万部。山东、山西、河南、陕西、北直的客人都争著买,只愁买不到手”和所学知识可知,科举考试的指导范文卖的很好,说明科举考试推动了社会文化的交流和发展,B正确;

ACD选项是对材料片面的理解,排除。

故选:B。

本题考查明清时期的商业发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查明清时期的商业发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

21.【答案】B

【解析】从材料“二千年之颓宫古庙,至今犹存者无数。今都人士皆知爱护,无有取其一砖,拾其一泥者,而公保守之,以为国荣”“我国人不知保存文物之大罪也”和所学知识可知,康有为认为中国人缺乏文物保护的意识,B正确;

ACD选项是对材料错误的理解,排除。

故选:B。

本题考查康有为和梁启超民主思想,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查康有为和梁启超民主思想,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

22.【答案】C

【解析】材料与袁世凯复辟帝制有密切关系,不是为民族经济发展服务,排除A;

根据“而1915年前后,......避去了民国共和等的字样”分析可知,这与新文化运动宣扬民主无关,排除B;

根据材料“民国建立后,......加入了关于民主政治的自由思想,而1915年前后,......避去了民国共和等的字样”并结合所学知识分析可知,是为袁世凯复辟帝制服务,这与袁世凯复辟帝制有密切关系,故C项符合题意;

结合所学1919年五四运动后,以传播马克思主义为主流,与材料信息不符,排除D。

故选:C。

本题考查了袁世凯复辟帝制的活动,解答本题根据材料“民国建立后,......加入了关于民主政治的自由思想,而1915年前后,......避去了民国共和等的字样”进行分析。

本题考查了袁世凯复辟帝制的活动,考查了考生运用所学知识分析理解史料的能力。

23.【答案】A

【解析】根据材料可知,印度纸币有英语和印地语等十几种语言,说明印度社会民族文化多样性色彩,A正确;

纸币有英语不能说明殖民主义色彩浓厚,排除B;

材料和全球化无关,排除C;

材料看不出印度社会民族独立高涨,排除D。

故选:A。

本题考查的是印度社会特点,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是印度社会特点,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

24.【答案】B

【解析】根据材料可知,芭比娃娃最初只有一个形象,而现在已经有11种肤色,各种发型和体型,反映了社会发展推动观念演变,B正确;

A错在“文化趋同”,排除;

材料和文化输出无关,排除C;

仅凭一个玩具,不能说明女性权利得到广泛提升,排除D。

故选:B。

本题考查的是经济全球化,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是经济全球化,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

25.【答案】【小题1】解读:俄罗斯与乌克兰同源异流。都源于公元9世纪,东斯拉夫民族的国家——基辅罗斯,基辅罗斯与拜占庭、西欧、中东欧各国、阿拉伯国家保持密切的贸易往来。政治、经济和社会生活的繁荣昌盛奠定了俄罗斯、乌克兰共同的文化基础。这段辉煌历史给俄罗斯、乌克兰民族打上深深的烙印,以至于今天无论俄罗斯、还是乌克兰都认为自己是基辅罗斯的历史继承者。“异流”是由于13世纪,蒙古大军西征中断了基辅罗斯的发展进程。东北罗斯沦为金帐汗国的属国,并逐渐演变成俄罗斯民族,西南部罗斯被称为边陲之地(“乌克兰”这一词汇的原意),走上了与东北罗斯完全不同的发展道路。

【小题2】特点:民族融合进一步加强,出现在更广的范围内、更高的程度上的融合,形成新的民族;呈现以中原传统汉文化为主的文化认同趋向。

条件:元朝的统一为中外交流以及国内各民族的联系和交往提供了有利条件;汉文化底蕴深厚;元代恢复科举制度;元代的陆上和海上丝绸之路畅通;定居中国,编入元朝户籍。

【小题3】影响:蒙古民族崛起进行了三次西征,中断了基辅罗斯的发展进程,促使俄罗斯民族的形成;西南部罗斯走上了与东北罗斯完全不同的发展道路;影响了以俄罗斯为首的部分东欧国家的人民性格;客观上推动东西方的交流,改变一些地区的文化面貌;引发较大规模的民族迁徙,大批移民自西东迁进入中国中原地区,被称为色目人,大多融入汉族和蒙古族,推动元朝的民族融合;使亚欧内陆的民族分布产生变化;同时,蒙古西征给被征服地区的社会经济带来破坏。

【解析】本题考查俄罗斯文化和东正教、元代民族融合、蒙古西征与东西方交流。第一问要结合俄罗斯文化和东正教的特征来解答;第二问要结合元代民族融合的特点来解答。第三问要结合蒙古西征与东西方交流的特征来解答。

本题考查俄罗斯文化和东正教、元代民族融合、蒙古西征与东西方交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

26.【答案】本题属于开放性题,没有固定的答案。围绕主题“殖民传播”,依据材料“今天的殖民往往以意识形态(民主、人权等价值观)为武器,进行思想扩张,甚至以意识形态为借口,发动局部战争,来干涉一个国家的内政,把这个国家纳入自己的体系”并结合所学可以得出论题是殖民者在经济剥削的同时也注重文化侵略。然后结合殖民扩张中的经济扩张及其影响、文化扩张及其形式和影响进行阐释。最后进行总结,得出结论是殖民者一方面在经济上剥削殖民地半殖民地,一方面也利用各种手段进行文化入侵。言之有理即可。

故答案为:

论题:殖民者在经济剥削的同时也注重文化侵略。

阐释:在长期的殖民统治过程中,殖民者为了自身利益,剥削利用殖民地半殖民地经济资源,造成了殖民地半殖民地的经济落后与产业结构单一、易受国际市场影响等问题。与此同时,殖民者也利用学校、教会、医院等设施进行文化侵略,在“近代化”的外衣下进行西方价值观的渗透,淡化殖民地半殖民地人民的民族意识和反抗精神。结论:综上所述,殖民者一方面在经济上剥削殖民地半殖民地,一方面也利用各种手段进行文化入侵。

【解析】本题考查欧洲国家的殖民扩张,解题的关键是依据材料信息,结合欧洲殖民扩张的方式和影响分析。

本题考查欧洲殖民扩张的方式和影响,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析阐述的能力。

27.【答案】【小题1】特点:明末清初的西学东渐以来华西人、出洋华人、书籍、以及新式教育等为媒介;西方的数学、哲学、天文、物理、化学、医学、生物学、地理、政治学、社会学、经济学、法学、应用科技、史学、文学、艺术等大量传入中国,对于中国的学术、思想、政治和社会经济都产生重大影响;中国明末清初的“西学东渐”使得中国文化影响了世界文明,中外文化相互作用,相互影响。

【小题2】影响:中国明末清初的“西学东渐”开创了中世纪晚期中西文化的交流;“西学东渐”使欧洲更好的了解了中国,将中国的文化传播到了欧洲;中国文化通过“西学东渐”传到欧洲,促进了新思想的产生,促进了启蒙运动的兴起。

【解析】(1)本题考查的是西学东渐的特点,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是西学东渐对欧洲的影响,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是西学东渐,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

第1页,共1页

同课章节目录