纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-30 07:57:19 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭

与民族交融

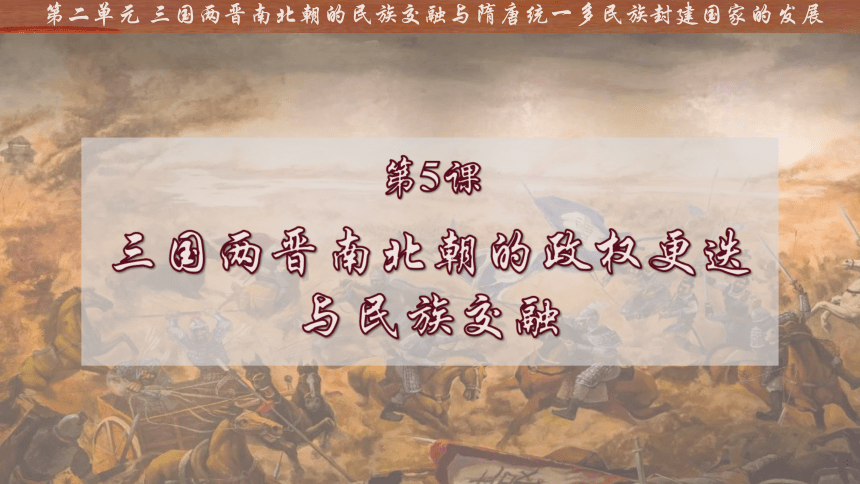

乱

融

◎魏晋汉人胡食画像砖

◎王羲之 《丧乱帖》

中国历史家认为,自公元220年汉代覆亡至581年隋朝兴起,当中是一段长期混乱和令人失望的时代。中国北部不少地方人口为之减少……既然缺乏有效的中央政府,每遇灾荒,人民呼吁无门,其痛苦的情形不言而喻。

——黄仁宇:《中国大历史》

秦汉建立的中国文化秩序,并未随东汉覆亡而消失。三国两晋与南北朝三百余年,正是重整这一普世秩序的过程。

——许倬云《万古江河》

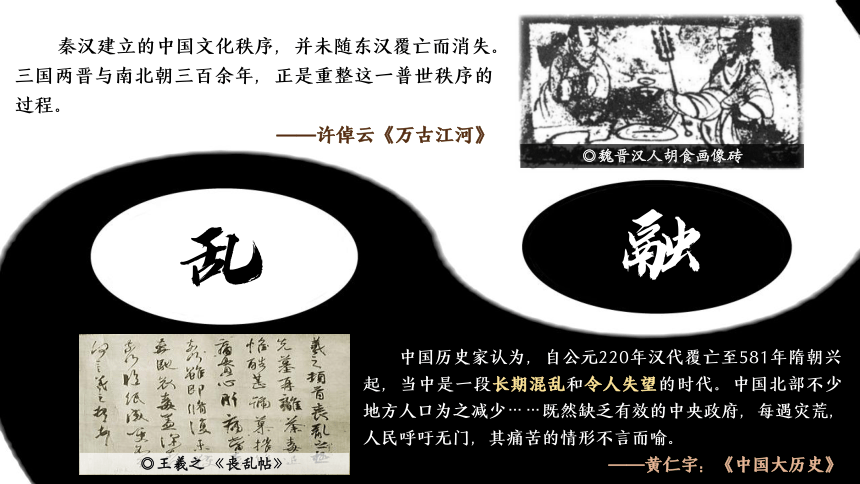

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

时空定位

大一统

秦汉

大分裂

三国魏晋南北朝

大一统

隋唐

历史如何重新走向统一?

壹

秩序崩溃:

政权更迭

蒿里行

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺於北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

【汉】曹操

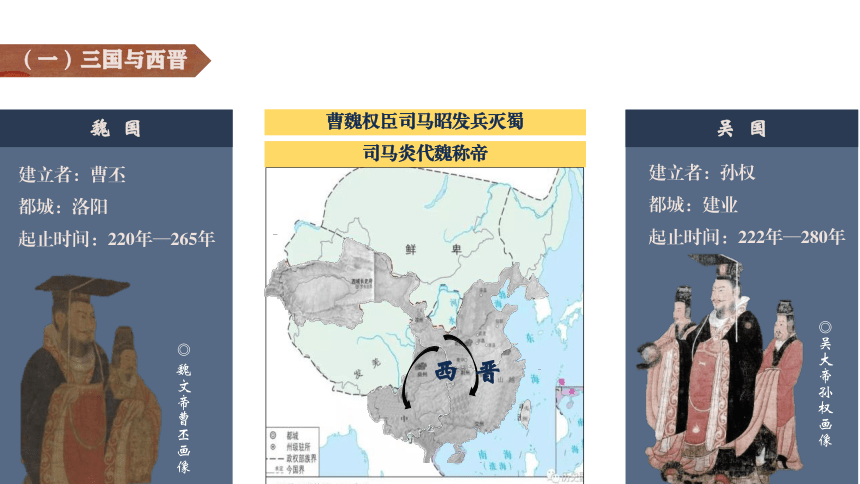

(一)三国与西晋

魏 国

建立者:曹丕

都城:洛阳

起止时间:220年—265年

◎ 魏文帝曹丕画像

蜀 汉

建立者:刘备

都城:成都

起止时间:221年—263年

◎汉昭烈帝刘备画像

吴 国

建立者:孙权

都城:建业

起止时间:222年—280年

◎吴大帝孙权画像

东汉末年,曹操,刘备,孙权三大军事集团渐成鼎足之势

魏 国

建立者:曹丕

都城:洛阳

起止时间:220年—265年

◎ 魏文帝曹丕画像

吴 国

建立者:孙权

都城:建业

起止时间:222年—280年

◎吴大帝孙权画像

(一)三国与西晋

西 晋

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

司马炎代魏称帝

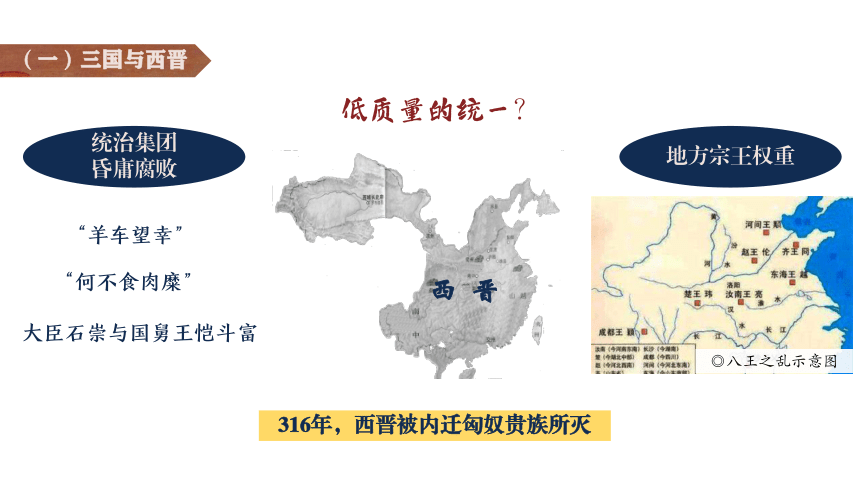

(一)三国与西晋

西 晋

低质量的统一?

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

统治集团

昏庸腐败

地方宗王权重

“何不食肉糜”

大臣石崇与国舅王恺斗富

◎八王之乱示意图

“羊车望幸”

(二)东晋

东汉

西晋

魏

蜀

吴

十六国

东晋

材料一:

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

政治特点:士族专权

◎东晋十六国形势图

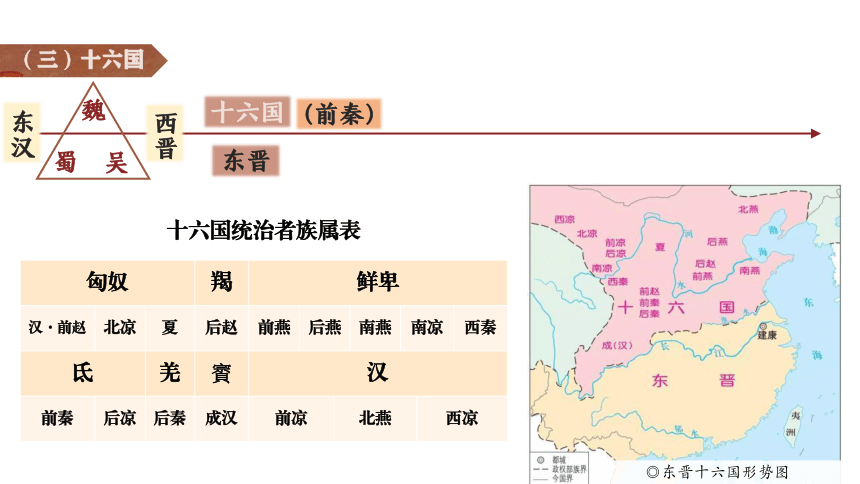

(三)十六国

东汉

西晋

魏

蜀

吴

十六国

(前秦)

东晋

十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 东汉

西晋

魏

蜀

吴

十六国

刘宋

萧齐

萧梁

南陈

隋朝

东晋

宋

陈

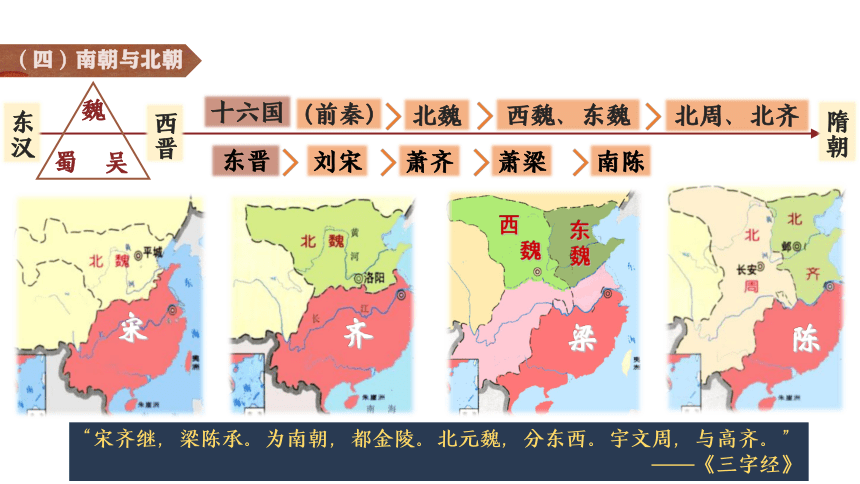

“宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。北元魏,分东西。宇文周,与高齐。”

——《三字经》

(前秦)

北魏

西魏、东魏

北周、北齐

(四)南朝与北朝

西

魏

东 魏

齐

梁

贰

统一重构:

民族交融

民族融合

民族交融

一是一些民族在长期交往过程中相互吸收对方的文化,逐渐生成新的特征和认同,最终形成另外一种民族的现象和过程。

A+B+C+……=D

二是民族在交往交流过程中共同性逐渐增长,互相之间最终完全融为一体,导致民族过程终结,民族消亡。

A+B+C+……=0

民族交融是不同民族杂居一处的现象不断增多,族际之间人口流动的规模和频率不断增加,心理上的亲近感不断增强,共同命运和共同利益的联系逐渐紧密,共同心理认同逐渐产生。其结果就是各民族在交往交流中共同性因素增加。

A+B+C+……=

A → X、B → X、C→ X

三 国

蜀、吴加强治理南方少数民族地区。

西晋

少数民族内迁,民族矛盾激化

材料一:

东汉末年以来,各地封建军阀长期混战,中原地区人口大量死亡,生产遭到严重破坏,三国及西晋统治者为补充兵源、发展生产,鼓励甚至强制少数民族内迁……晋武帝在位时,仅匈奴入塞者就有三十万左右。

——庄金秋《两晋与北方民族政权关系研究》

统治者的强制迁徙

和招引

北方少数民族寻求生存空间

◎西晋颁给内迁少数民族酋长的“晋归义羌侯”印文

◎南北朝至20世纪的气候变化(制图:竺可桢)

西晋

少数民族内迁,民族矛盾激化

◎西晋末年内迁少数民族分布与

北方流民南迁示意图

材料二:

310年,整个黄河流域遭受大蝗灾,草茎树叶甚至牛马毛都被吃光,接着发生大瘟疫。在广大地区,饿死、疫死以及被杀死的人,“流尸满河,白骨蔽野”,不再似人间世界。

——《晋书·食货志》,参考范文澜:《中国通史》

(第2册)改写

材料三∶

石勒过泗水,攸乃斫坏车,以牛马负妻子而逃。又遇贼,掠其牛马,步走,担其儿及其弟子绥。度不能两全,乃谓其妻日:"吾弟唯有一息,理不可绝,止应自弃我儿耳。幸而得存,我后当有子。"妻泣而从之,乃弃之。其子朝弃而暮及。明日,攸系之于树而去。

——《晋书》卷九十《邓攸传》

角色扮演:如果你是邓攸,当时你会怎么做?

西晋

少数民族内迁,民族矛盾激化

材料四:

自永嘉截至刘宋之季,南渡人口约有九十万,占当时政府编户齐民五百四十万的六分之一。……换言之,亦即晋永嘉以来,北方平均八人之中,有一人迁徙至南方。

———王仲荦《魏晋南北朝史》

◎西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

东晋与南朝

江南区域的开发

原 因

北民南迁带来劳动力、

工具、技术

统治者的支持

南方相对安定

南方自然条件优越

材料五:

至于元嘉(南朝宋文帝年号)末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩户不夜扃(jiōng, 门闩)……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓(qǐ zǐ,两木皆良材)之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书 孔季恭传》

材料五:

至于元嘉(南朝宋文帝年号)末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩户不夜( jiōng ,门闩)……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷。膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓(qǐ zǐ,两木皆良材)之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书 孔季恭传》

◎魏晋南北朝经济形势图

农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造纸等明显进步

表 现

想了解北方的经济,我们应该搜集何种史料证据?

东晋与南朝

江南区域的开发

◎甘肃《胡人耙田壁画砖》

◎北魏司马金龙夫妇合葬墓彩画漆屏风

◎北齐仰覆莲六系青瓷尊

农业

手工业

北方经济在不断发展

南北经济共同发展

二重证据法: "地下发现之新材料"与"纸上之材料"二者互相释证

论从史出

手工业

影 响

材料六:

“南贫北富”的局面在东晋建国至陈亡(公元317-589年)将近三百年内逐渐转变。

——王仲荤《魏晋南北朝史》

材料六:

蛮左 ……聚散无恒 , 不营农业 。 (郭) 彦劝以耕稼 , 禁共游猎。民皆务本 , 家有余粮 。

——《周书 郭彦传》

材料七:

傍南山 (指汉川以南) 杂有僚户 , 富室者颇参夏人为婚 , 衣服居处言语 , 殆与华不别。

——《隋书 地理志》

南北经济差异缩小,为统一提供条件

山区少数民族与汉族交融,为统一提供条件

东晋与南朝

江南区域的开发

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

少数民族学习汉制,差异缩小

材料八:

在汉晋华夏帝国旧壤建立的“五胡十六国”政权,随着政治体规模的扩大,普遍袭用两汉魏晋的官僚制度来组织政府,运用华夏式的礼乐制度来进行各种仪式,在论证政权的合法性时,也利用华夏原有的符号系统如祥瑞、图谶、德运等等……可以说这些政权都是采用了汉晋政治文化的帝国……

——胡鸿《十六国的华夏化——“史相”与“史实”之间》

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

材料九:

(苻坚)引群臣会议,曰:“吾统承大业垂二十载,芟夷逋秽,四方略定,惟东南一隅未宾王化。吾每思天下不一,未尝不临食辍 ,今欲起天下兵以讨之。

——《晋书》

材料十:

(苻) 融泣曰:“吴之不可伐昭然,虚劳大举,必无功而反。臣之所忧,非此而已。陛下宠育鲜卑、羌、羯,布诸畿甸,旧人族类,斥徙遐方。今倾国而去,如有风尘之变者,其如宗庙何!”

——《晋书》

苻坚为何要出兵讨伐东晋?

苻融的为什么反对

出兵东晋?

结果:淝水之战,前秦政权战败后迅速崩溃,

加剧了稍显缓和的民族关系

民族隔阂依旧存在

“未宾王化”体现了苻坚怎样的心态?

永遇乐·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

【宋】辛弃疾

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

北魏孝文帝改革

内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

◎北魏孝文帝迁都示意图

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

北魏孝文帝改革

内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

(2)文化:穿汉服、说汉语、改汉姓、定高门,结汉亲

(3)经济:均田制、租调制

◎北魏迁都洛阳前

孝子郭巨画像

◎北魏迁都洛阳后

孝子郭巨画像

十六国与北朝

北魏孝文帝改革

民族关系走向交融互鉴

影响:

(1)促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

◎北魏网纹玻璃杯

材料十一:

(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。

——张岂之主编

《中国历史 秦汉魏晋南北朝卷》

十六国与北朝

北魏孝文帝改革

民族关系走向交融互鉴

(1)促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

(2)顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

材料十二:

晋宋以来,号洛阳为荒土……长江以北,尽是夷狄……昨至洛阳,始知衣冠士族在中原。礼仪富盛,人物殷富。庆之因此羽仪服式悉如魏法,江表士庶竞相模楷。

——《洛阳伽蓝记》

材料十三:

孝文帝诏曰:“卿便至被(南朝),勿存彼我……不早当晚,会是朕物。”

——《魏书》

影响:

少数民族

双向互动,胡汉互鉴

◎北魏司马金龙夫妇合葬墓彩画漆屏风

少数民族

汉族

三国两晋南北朝政权更迭与民族交融对统一多民族国家的发展有何作用?

政治:发动为实现统一的战争,并多次出现短暂或局部的统一;

经济:江南开发推动南方农业进入精耕细作的时代,南北差距缩小;

民族:南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现

在纷乱当中蕴含着统一,在混乱中孕育着新生

历史这样走向统一

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭

与民族交融

乱

融

◎魏晋汉人胡食画像砖

◎王羲之 《丧乱帖》

中国历史家认为,自公元220年汉代覆亡至581年隋朝兴起,当中是一段长期混乱和令人失望的时代。中国北部不少地方人口为之减少……既然缺乏有效的中央政府,每遇灾荒,人民呼吁无门,其痛苦的情形不言而喻。

——黄仁宇:《中国大历史》

秦汉建立的中国文化秩序,并未随东汉覆亡而消失。三国两晋与南北朝三百余年,正是重整这一普世秩序的过程。

——许倬云《万古江河》

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

时空定位

大一统

秦汉

大分裂

三国魏晋南北朝

大一统

隋唐

历史如何重新走向统一?

壹

秩序崩溃:

政权更迭

蒿里行

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺於北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露於野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

【汉】曹操

(一)三国与西晋

魏 国

建立者:曹丕

都城:洛阳

起止时间:220年—265年

◎ 魏文帝曹丕画像

蜀 汉

建立者:刘备

都城:成都

起止时间:221年—263年

◎汉昭烈帝刘备画像

吴 国

建立者:孙权

都城:建业

起止时间:222年—280年

◎吴大帝孙权画像

东汉末年,曹操,刘备,孙权三大军事集团渐成鼎足之势

魏 国

建立者:曹丕

都城:洛阳

起止时间:220年—265年

◎ 魏文帝曹丕画像

吴 国

建立者:孙权

都城:建业

起止时间:222年—280年

◎吴大帝孙权画像

(一)三国与西晋

西 晋

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

司马炎代魏称帝

(一)三国与西晋

西 晋

低质量的统一?

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

统治集团

昏庸腐败

地方宗王权重

“何不食肉糜”

大臣石崇与国舅王恺斗富

◎八王之乱示意图

“羊车望幸”

(二)东晋

东汉

西晋

魏

蜀

吴

十六国

东晋

材料一:

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

政治特点:士族专权

◎东晋十六国形势图

(三)十六国

东汉

西晋

魏

蜀

吴

十六国

(前秦)

东晋

十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 东汉

西晋

魏

蜀

吴

十六国

刘宋

萧齐

萧梁

南陈

隋朝

东晋

宋

陈

“宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。北元魏,分东西。宇文周,与高齐。”

——《三字经》

(前秦)

北魏

西魏、东魏

北周、北齐

(四)南朝与北朝

西

魏

东 魏

齐

梁

贰

统一重构:

民族交融

民族融合

民族交融

一是一些民族在长期交往过程中相互吸收对方的文化,逐渐生成新的特征和认同,最终形成另外一种民族的现象和过程。

A+B+C+……=D

二是民族在交往交流过程中共同性逐渐增长,互相之间最终完全融为一体,导致民族过程终结,民族消亡。

A+B+C+……=0

民族交融是不同民族杂居一处的现象不断增多,族际之间人口流动的规模和频率不断增加,心理上的亲近感不断增强,共同命运和共同利益的联系逐渐紧密,共同心理认同逐渐产生。其结果就是各民族在交往交流中共同性因素增加。

A+B+C+……=

A → X、B → X、C→ X

三 国

蜀、吴加强治理南方少数民族地区。

西晋

少数民族内迁,民族矛盾激化

材料一:

东汉末年以来,各地封建军阀长期混战,中原地区人口大量死亡,生产遭到严重破坏,三国及西晋统治者为补充兵源、发展生产,鼓励甚至强制少数民族内迁……晋武帝在位时,仅匈奴入塞者就有三十万左右。

——庄金秋《两晋与北方民族政权关系研究》

统治者的强制迁徙

和招引

北方少数民族寻求生存空间

◎西晋颁给内迁少数民族酋长的“晋归义羌侯”印文

◎南北朝至20世纪的气候变化(制图:竺可桢)

西晋

少数民族内迁,民族矛盾激化

◎西晋末年内迁少数民族分布与

北方流民南迁示意图

材料二:

310年,整个黄河流域遭受大蝗灾,草茎树叶甚至牛马毛都被吃光,接着发生大瘟疫。在广大地区,饿死、疫死以及被杀死的人,“流尸满河,白骨蔽野”,不再似人间世界。

——《晋书·食货志》,参考范文澜:《中国通史》

(第2册)改写

材料三∶

石勒过泗水,攸乃斫坏车,以牛马负妻子而逃。又遇贼,掠其牛马,步走,担其儿及其弟子绥。度不能两全,乃谓其妻日:"吾弟唯有一息,理不可绝,止应自弃我儿耳。幸而得存,我后当有子。"妻泣而从之,乃弃之。其子朝弃而暮及。明日,攸系之于树而去。

——《晋书》卷九十《邓攸传》

角色扮演:如果你是邓攸,当时你会怎么做?

西晋

少数民族内迁,民族矛盾激化

材料四:

自永嘉截至刘宋之季,南渡人口约有九十万,占当时政府编户齐民五百四十万的六分之一。……换言之,亦即晋永嘉以来,北方平均八人之中,有一人迁徙至南方。

———王仲荦《魏晋南北朝史》

◎西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

东晋与南朝

江南区域的开发

原 因

北民南迁带来劳动力、

工具、技术

统治者的支持

南方相对安定

南方自然条件优越

材料五:

至于元嘉(南朝宋文帝年号)末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩户不夜扃(jiōng, 门闩)……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓(qǐ zǐ,两木皆良材)之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书 孔季恭传》

材料五:

至于元嘉(南朝宋文帝年号)末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩户不夜( jiōng ,门闩)……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn,庄稼成熟),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷。膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓(qǐ zǐ,两木皆良材)之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书 孔季恭传》

◎魏晋南北朝经济形势图

农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造纸等明显进步

表 现

想了解北方的经济,我们应该搜集何种史料证据?

东晋与南朝

江南区域的开发

◎甘肃《胡人耙田壁画砖》

◎北魏司马金龙夫妇合葬墓彩画漆屏风

◎北齐仰覆莲六系青瓷尊

农业

手工业

北方经济在不断发展

南北经济共同发展

二重证据法: "地下发现之新材料"与"纸上之材料"二者互相释证

论从史出

手工业

影 响

材料六:

“南贫北富”的局面在东晋建国至陈亡(公元317-589年)将近三百年内逐渐转变。

——王仲荤《魏晋南北朝史》

材料六:

蛮左 ……聚散无恒 , 不营农业 。 (郭) 彦劝以耕稼 , 禁共游猎。民皆务本 , 家有余粮 。

——《周书 郭彦传》

材料七:

傍南山 (指汉川以南) 杂有僚户 , 富室者颇参夏人为婚 , 衣服居处言语 , 殆与华不别。

——《隋书 地理志》

南北经济差异缩小,为统一提供条件

山区少数民族与汉族交融,为统一提供条件

东晋与南朝

江南区域的开发

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

少数民族学习汉制,差异缩小

材料八:

在汉晋华夏帝国旧壤建立的“五胡十六国”政权,随着政治体规模的扩大,普遍袭用两汉魏晋的官僚制度来组织政府,运用华夏式的礼乐制度来进行各种仪式,在论证政权的合法性时,也利用华夏原有的符号系统如祥瑞、图谶、德运等等……可以说这些政权都是采用了汉晋政治文化的帝国……

——胡鸿《十六国的华夏化——“史相”与“史实”之间》

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

材料九:

(苻坚)引群臣会议,曰:“吾统承大业垂二十载,芟夷逋秽,四方略定,惟东南一隅未宾王化。吾每思天下不一,未尝不临食辍 ,今欲起天下兵以讨之。

——《晋书》

材料十:

(苻) 融泣曰:“吴之不可伐昭然,虚劳大举,必无功而反。臣之所忧,非此而已。陛下宠育鲜卑、羌、羯,布诸畿甸,旧人族类,斥徙遐方。今倾国而去,如有风尘之变者,其如宗庙何!”

——《晋书》

苻坚为何要出兵讨伐东晋?

苻融的为什么反对

出兵东晋?

结果:淝水之战,前秦政权战败后迅速崩溃,

加剧了稍显缓和的民族关系

民族隔阂依旧存在

“未宾王化”体现了苻坚怎样的心态?

永遇乐·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

【宋】辛弃疾

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

北魏孝文帝改革

内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

◎北魏孝文帝迁都示意图

十六国与北朝

民族关系走向交融互鉴

北魏孝文帝改革

内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

(2)文化:穿汉服、说汉语、改汉姓、定高门,结汉亲

(3)经济:均田制、租调制

◎北魏迁都洛阳前

孝子郭巨画像

◎北魏迁都洛阳后

孝子郭巨画像

十六国与北朝

北魏孝文帝改革

民族关系走向交融互鉴

影响:

(1)促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

◎北魏网纹玻璃杯

材料十一:

(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。

——张岂之主编

《中国历史 秦汉魏晋南北朝卷》

十六国与北朝

北魏孝文帝改革

民族关系走向交融互鉴

(1)促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

(2)顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

材料十二:

晋宋以来,号洛阳为荒土……长江以北,尽是夷狄……昨至洛阳,始知衣冠士族在中原。礼仪富盛,人物殷富。庆之因此羽仪服式悉如魏法,江表士庶竞相模楷。

——《洛阳伽蓝记》

材料十三:

孝文帝诏曰:“卿便至被(南朝),勿存彼我……不早当晚,会是朕物。”

——《魏书》

影响:

少数民族

双向互动,胡汉互鉴

◎北魏司马金龙夫妇合葬墓彩画漆屏风

少数民族

汉族

三国两晋南北朝政权更迭与民族交融对统一多民族国家的发展有何作用?

政治:发动为实现统一的战争,并多次出现短暂或局部的统一;

经济:江南开发推动南方农业进入精耕细作的时代,南北差距缩小;

民族:南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现

在纷乱当中蕴含着统一,在混乱中孕育着新生

历史这样走向统一

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进