14.2《荷塘月色》课件(共25张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.2《荷塘月色》课件(共25张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-29 19:48:51 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

明月几时有

把酒问青天

不知天上宫阙

今夕是何年

朱自清

荷塘月色

朱自清简介

朱自清(1898—1948)原名自华,号秋实,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士。

毛泽东曾赞扬过朱自清的骨气,说他“一身重病,宁可饿死,不领美国救济粮”。表现了我们民族的英雄气概

1923年发表长诗:《毁灭》

1928年发表散文:《背影》

1929年发表诗集:《踪迹》

所有作品收在《朱自清全集》

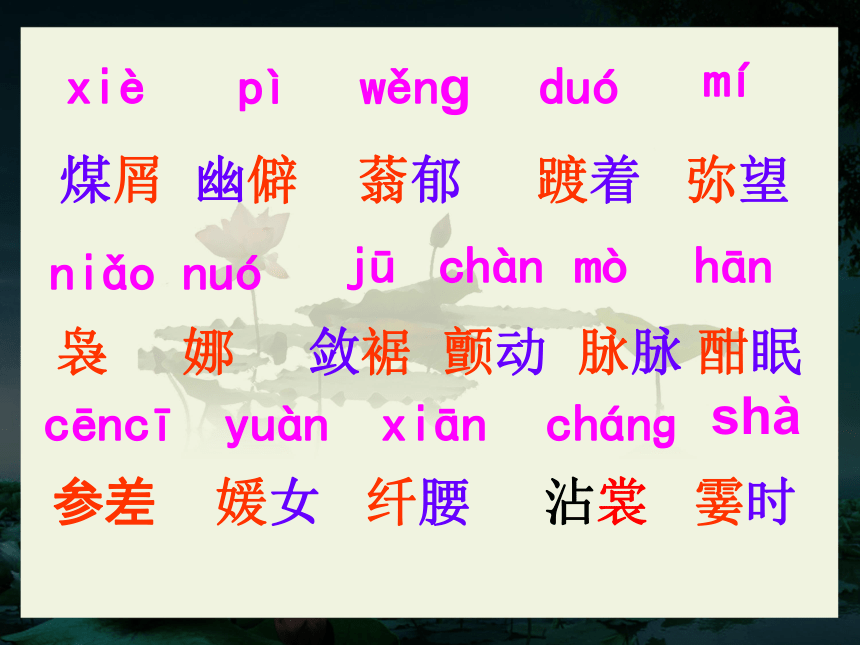

xiè

pì

wěng

duó

mí

niǎo nuó

jū

chàn

mò

hān

cēncī

参差 媛女 纤腰 沾裳 霎时

yuàn

xiān

chánɡ

shà

袅 娜 敛裾 颤动 脉脉 酣眠

煤屑 幽僻 蓊郁 踱着 弥望

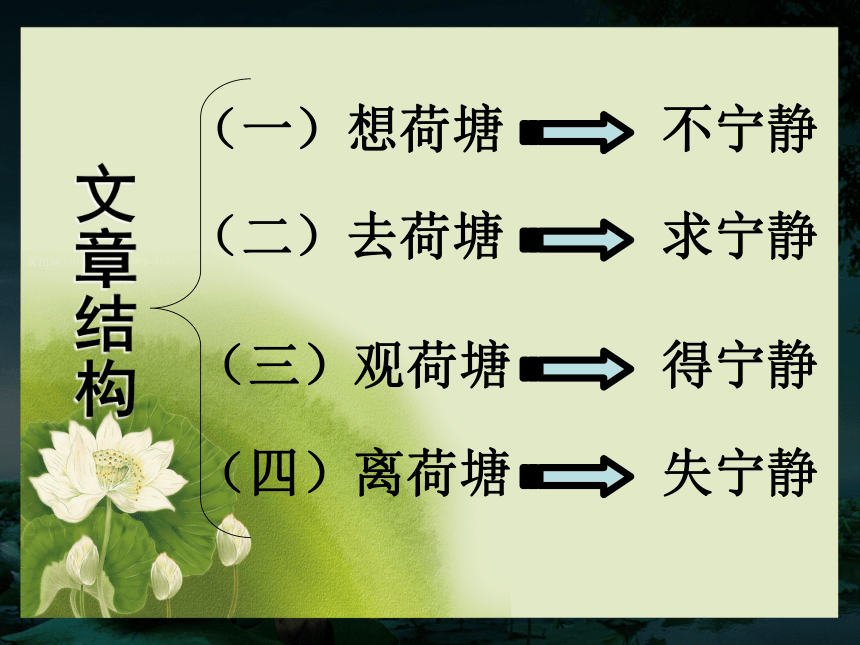

文章结构

(一)想荷塘

不宁静

(二)去荷塘

求宁静

(三)观荷塘

得宁静

(四)离荷塘

失宁静

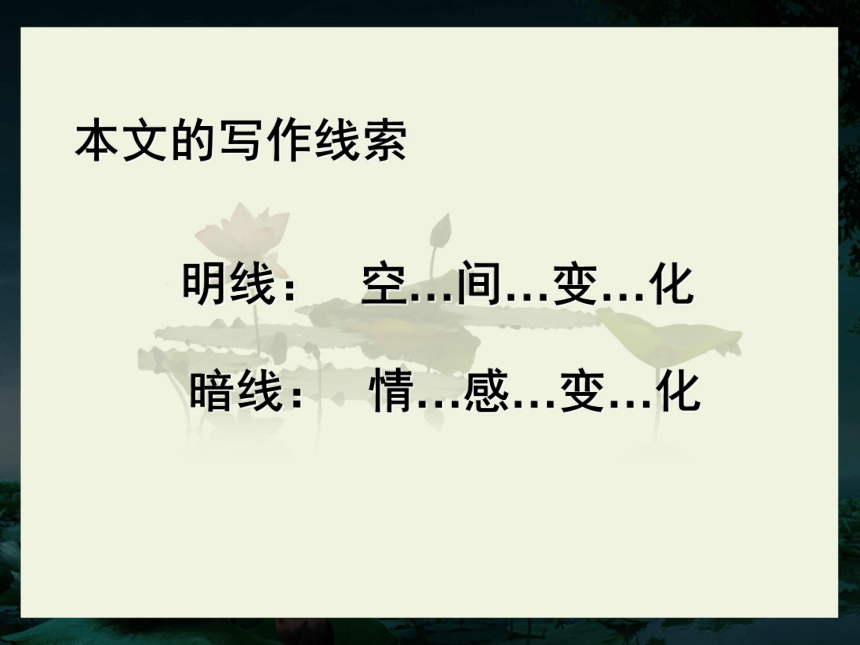

本文的写作线索

空…间…变…化

情…感…变…化

明线:

暗线:

研读第一部分: 想荷塘(不宁静)

1.作者为什么忽然想起荷塘?

——心里颇不宁静

2.作者为什么心里颇不宁静?

——当时的社会环境使然:蒋介石发动反革命政变、作者内心彷徨。

研读第二部分: 去荷塘(求宁静)

1.去荷塘小路有什么特点?

——曲折、幽僻、树多

2.去荷塘的感受是什么?

——白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理

研读第三部分: 观荷塘(得宁静)

1.读第四自然段,看这一段写什么景,是从哪些方面来写的?

——月下荷塘美景

——写了荷叶、荷花、荷 香、荷波、荷韵。

文章结构小结

不宁静

求宁静

得宁静

失宁静

小径

小径

明线:空间变化

暗线:情感变化

文章

线索

圆形

结构

归纳小结

开篇点题

想起荷塘

因情设景

小路漫步

独处感受

情景交融

月下荷塘

塘上月色

荷塘四周

触景生情

联想往昔

淡淡的

哀 愁

淡淡的

喜 悦

不宁静

求宁静

得宁静

失宁静

圆形结构

找出你所欣赏的语句,并说出你真实的感受。

(讲解:很有代表性的几句:)

1.全文首句:“这几天心里颇不宁静”

2.第三段中路上的一段独白:“路上只我一个

人……这是独处的处”。

3.第三段最后一句:“我且受用这无边的荷香月色

好了”。

荷塘月色 第四段

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩的打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动 ,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕.叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

分析语段

按观察的角度、逐渐由近及远,由上而下的顺序:

茂密荷叶→多姿荷花→缕缕荷香→叶花颤动→流水

以上是顺序特点,细分析,还可以看出作者的匠心:

A、抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且,作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是“动”的瞬间表现,扬静而情动。

B、抓可见与可想的结合,写出了散文的神韵。所谓“可想”,是指由“可见”引起的合理联想,把不可见的景物写得很有风采。

知识链接

通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述另一种感觉的修辞方法。

例:微风过处,送来一缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

将听觉移于到嗅觉,更活泼,更形象。写出了荷香时断时续、若有若无、清淡缥缈的特点。

分析下列句中的通感手法,说说它们的表达作用

(1)暮色灰黄而凉爽,本来就宁静的黄昏,静止了一般。

解析:“暮色”可视不可感,“凉爽”是触觉效果移用于视觉。

(2)海在我们脚下呻吟着,诗人一般。那声音仿佛是朦胧的月光和玫瑰的晨雾那样温柔;又像是情人的蜜语那样芳醇;低低的,轻轻的,像微风拂过琴弦,像落花飘在水上。

解析:“声音”与“月光、晨雾”相通,是视觉移用于听觉;“月光、晨雾”与“温柔”相通,是触觉移用于视觉;“蜜语”与“芳醇”相通,使嗅觉移用于听觉。

请学生自己赏读并讨论第5、6自然段:

(欣赏的重点可放在对某些字词的品味上,也可以研究一些极有感情特色的比喻句上。)

1.“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。”“泻”字精确在哪儿?

2.“树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。”这里的比喻与拟人,准确形象,但不能给人以美的享受,作者为什么不割爱呢?

自由命题写一篇情景交融的散文,要求运用比喻、通感的修辞方法,在选用动词与叠词上下点功夫。

课后作业

再 见

明月几时有

把酒问青天

不知天上宫阙

今夕是何年

朱自清

荷塘月色

朱自清简介

朱自清(1898—1948)原名自华,号秋实,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士。

毛泽东曾赞扬过朱自清的骨气,说他“一身重病,宁可饿死,不领美国救济粮”。表现了我们民族的英雄气概

1923年发表长诗:《毁灭》

1928年发表散文:《背影》

1929年发表诗集:《踪迹》

所有作品收在《朱自清全集》

xiè

pì

wěng

duó

mí

niǎo nuó

jū

chàn

mò

hān

cēncī

参差 媛女 纤腰 沾裳 霎时

yuàn

xiān

chánɡ

shà

袅 娜 敛裾 颤动 脉脉 酣眠

煤屑 幽僻 蓊郁 踱着 弥望

文章结构

(一)想荷塘

不宁静

(二)去荷塘

求宁静

(三)观荷塘

得宁静

(四)离荷塘

失宁静

本文的写作线索

空…间…变…化

情…感…变…化

明线:

暗线:

研读第一部分: 想荷塘(不宁静)

1.作者为什么忽然想起荷塘?

——心里颇不宁静

2.作者为什么心里颇不宁静?

——当时的社会环境使然:蒋介石发动反革命政变、作者内心彷徨。

研读第二部分: 去荷塘(求宁静)

1.去荷塘小路有什么特点?

——曲折、幽僻、树多

2.去荷塘的感受是什么?

——白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理

研读第三部分: 观荷塘(得宁静)

1.读第四自然段,看这一段写什么景,是从哪些方面来写的?

——月下荷塘美景

——写了荷叶、荷花、荷 香、荷波、荷韵。

文章结构小结

不宁静

求宁静

得宁静

失宁静

小径

小径

明线:空间变化

暗线:情感变化

文章

线索

圆形

结构

归纳小结

开篇点题

想起荷塘

因情设景

小路漫步

独处感受

情景交融

月下荷塘

塘上月色

荷塘四周

触景生情

联想往昔

淡淡的

哀 愁

淡淡的

喜 悦

不宁静

求宁静

得宁静

失宁静

圆形结构

找出你所欣赏的语句,并说出你真实的感受。

(讲解:很有代表性的几句:)

1.全文首句:“这几天心里颇不宁静”

2.第三段中路上的一段独白:“路上只我一个

人……这是独处的处”。

3.第三段最后一句:“我且受用这无边的荷香月色

好了”。

荷塘月色 第四段

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩的打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动 ,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕.叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

分析语段

按观察的角度、逐渐由近及远,由上而下的顺序:

茂密荷叶→多姿荷花→缕缕荷香→叶花颤动→流水

以上是顺序特点,细分析,还可以看出作者的匠心:

A、抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且,作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是“动”的瞬间表现,扬静而情动。

B、抓可见与可想的结合,写出了散文的神韵。所谓“可想”,是指由“可见”引起的合理联想,把不可见的景物写得很有风采。

知识链接

通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述另一种感觉的修辞方法。

例:微风过处,送来一缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

将听觉移于到嗅觉,更活泼,更形象。写出了荷香时断时续、若有若无、清淡缥缈的特点。

分析下列句中的通感手法,说说它们的表达作用

(1)暮色灰黄而凉爽,本来就宁静的黄昏,静止了一般。

解析:“暮色”可视不可感,“凉爽”是触觉效果移用于视觉。

(2)海在我们脚下呻吟着,诗人一般。那声音仿佛是朦胧的月光和玫瑰的晨雾那样温柔;又像是情人的蜜语那样芳醇;低低的,轻轻的,像微风拂过琴弦,像落花飘在水上。

解析:“声音”与“月光、晨雾”相通,是视觉移用于听觉;“月光、晨雾”与“温柔”相通,是触觉移用于视觉;“蜜语”与“芳醇”相通,使嗅觉移用于听觉。

请学生自己赏读并讨论第5、6自然段:

(欣赏的重点可放在对某些字词的品味上,也可以研究一些极有感情特色的比喻句上。)

1.“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。”“泻”字精确在哪儿?

2.“树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。”这里的比喻与拟人,准确形象,但不能给人以美的享受,作者为什么不割爱呢?

自由命题写一篇情景交融的散文,要求运用比喻、通感的修辞方法,在选用动词与叠词上下点功夫。

课后作业

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读