9.3《声声慢》课件(共32张PPT)2023-2024学年 统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9.3《声声慢》课件(共32张PPT)2023-2024学年 统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-29 20:08:37 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

红藕香残玉簟(diàn)秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

这首词大约写于词人新婚不久,是写给她外出求学的丈夫的。写离愁别绪,独居的寂寞,相思之苦。

一剪梅

声声慢

李清照,(1084-约1151),字漱玉,号易安居士,山东济南人,留有作品集《漱玉词》。宋代婉约派词人的代表之一。

靖康之乱时,李清照随家南下,深爱她的丈夫因病去世,从此阴阳相隔,李清照亡国继以亡家。清照避难奔走,孤苦无依,无奈只得嫁人,然遇人不淑,旋即离异。晚年孑然一身,寄人篱下,孤寂而死。

作家简介

配乐朗诵

千古才女李易安

万古愁心李清照

思考:

文有文眼,诗有诗眼,词当然也有词眼,这首词的词眼是什么?

愁

精析全文

怎样入愁?

(一)直接抒情:

寻寻觅觅,

冷冷清清,

凄凄惨惨戚戚。

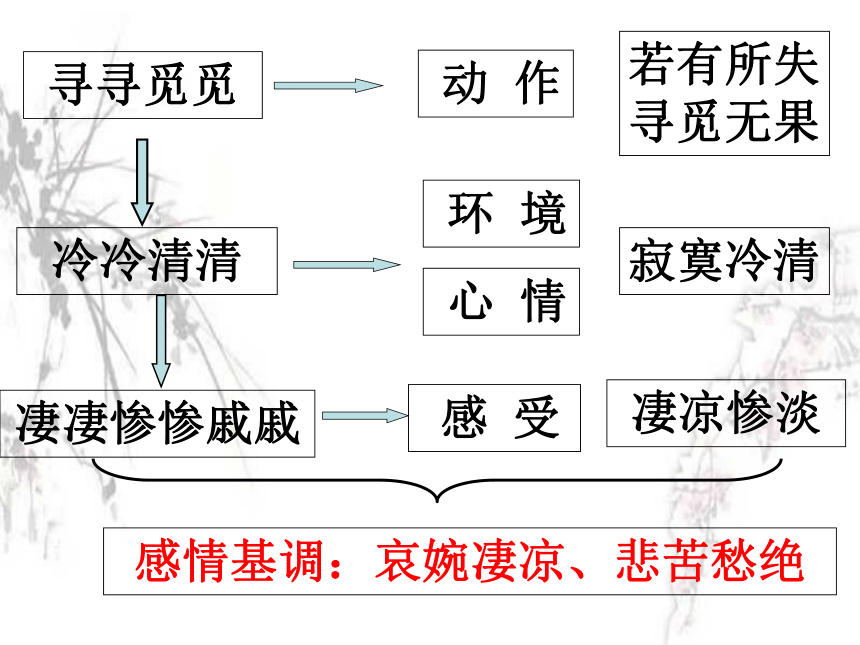

寻寻觅觅

冷冷清清

凄凄惨惨戚戚

动 作

心 情

感 受

若有所失

寻觅无果

寂寞冷清

凄凉惨淡

感情基调:哀婉凄凉、悲苦愁绝

环 境

能否换成“寻觅,冷清,凄惨”?

回环往复,一咏三叹,音韵美。

品味:叠字的妙处!

鉴赏探讨

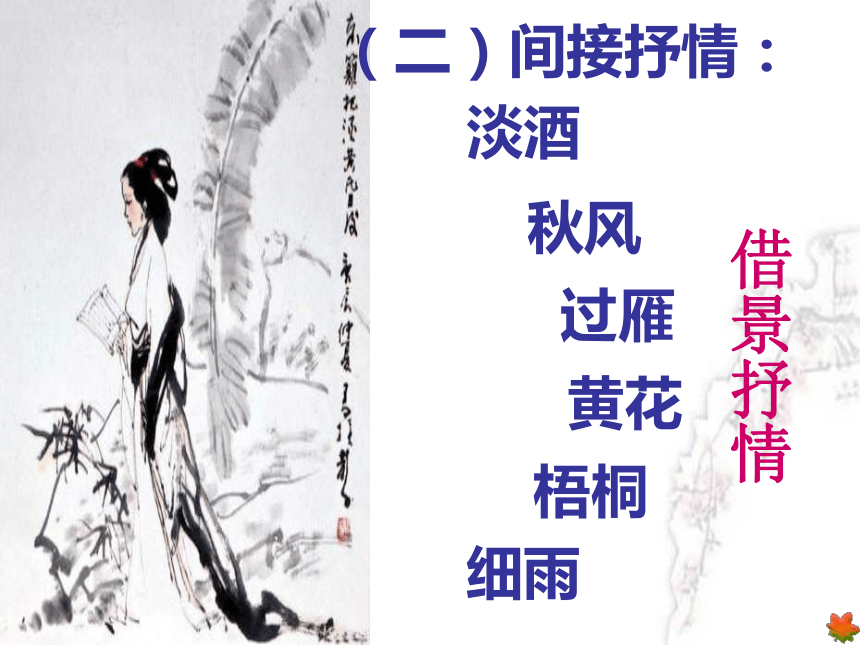

淡酒

秋风

过雁

黄花

梧桐

细雨

借景抒情

鉴赏探讨

(二)间接抒情:

小组讨论合作探究

这些意象我们曾经在那些诗句中接触过?请结合相关意象的其他诗句来说说该意象的内涵。

酒

三杯两盏淡酒,

怎敌他晚来风急。

抽刀断水水更流,

举杯消愁愁更愁。

--李白

酒入愁肠,

化作相思泪。

--范仲淹

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

--杜甫《登高》

结论:

酒是“愁”的象征

酒,一种浓郁情义和相思的幽愁。

酒,一种溢满凄凉哀伤的落寞。

为何说是“淡酒”?

并非酒淡,愁情太重,

酒力压不住心愁,

自然也就觉得酒味淡。

——晚年凄凉惨淡

风

怎敌他、晚来风急?

秋风萧瑟,洪波涌起。——曹操《观沧海》

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。

——曹丕《燕歌行》

结论:秋风渲染愁情

雁

雁过也,正伤心,

却是旧时相识。

无可奈何花落去,

似曾相识雁归来。

——晏殊《浣溪沙》

云中谁寄锦书来?

雁字回时,月满西楼。

——李清照《一剪梅》

1、雁声凄惨(惹人哀思)

2、传递信息的使者(亡夫之痛)

3、北雁南飞,词人也是从北方流落南方(国破家亡之苦)

结论:

过雁象征离愁

雁,一种离情别恨的希望。

雁,一种怀古伤情的寄托。

黄花

满地黄花堆积。

憔悴损,如今有谁堪摘。

莫道不消魂,

帘卷西风,

人比黄花瘦。

——李清照《醉花阴》

黄花无主为谁容?冷落疏篱曲径中。

尽把金钱买脂粉,一生颜色付西风。

菊花,一种孤傲高洁品格的象征。

菊花,诗人孤独寂寞情的寄托。

结论:

黄花比喻女子憔悴的容颜

梧桐

梧桐更兼细雨,

到黄昏点点滴滴。

寂寞梧桐,深院锁清秋。

——李煜《相见欢》

春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。 ————白居易《长恨歌》

梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明。

——温庭筠《更漏子》

梧桐,一种凄凉悲伤的象征

梧桐,一种悲怆凄婉的寄寓

结论:

梧桐是悲凉、孤寂、凄苦的象征

雨

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

——杜牧《清明》

青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。

——李璟《摊破浣溪沙》

结论:雨是哀伤﹑愁丝的象征

酒 ——“愁”的象征

秋风 —— 渲染愁情

过雁——象征离愁

黄花——比喻女子憔悴的容颜

梧桐——悲凉、孤寂、凄苦的象征

雨——哀伤﹑愁丝的象征

凄婉

愁苦

哀怨

以上这些意象,营造出了一种怎样的意境?

以愁作结

这次第,怎一个愁字了得!

全词至此,戛然而止,但却言尽而意无穷,欲说还休,实则倾泻无遗。罢、罢、罢!愁情似水长,个中滋味只有自己慢慢咀嚼了。

1127年:金灭北宋,夫妇所存的十余屋金石书画在战火中焚为灰烬。

1129年:赵明诚孤身赴任,身染重病,八月十八日去世。

1132年夏:再嫁张汝舟,可惜遇人不淑,9月提出诉讼,与张汝舟离婚。被判刑两年。

1151-1156年:李清照没有子嗣,凄然一身,悲苦地离开人世。无人知道死于何时,葬于何处。

祸不单行 孤苦飘零

知人论世

“愁”之内涵

情愁——独居之苦

家愁——丧夫之哀

国愁——亡国之恨

红藕香残玉簟(diàn)秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

这首词大约写于词人新婚不久,是写给她外出求学的丈夫的。写离愁别绪,独居的寂寞,相思之苦。

一剪梅

声声慢

李清照,(1084-约1151),字漱玉,号易安居士,山东济南人,留有作品集《漱玉词》。宋代婉约派词人的代表之一。

靖康之乱时,李清照随家南下,深爱她的丈夫因病去世,从此阴阳相隔,李清照亡国继以亡家。清照避难奔走,孤苦无依,无奈只得嫁人,然遇人不淑,旋即离异。晚年孑然一身,寄人篱下,孤寂而死。

作家简介

配乐朗诵

千古才女李易安

万古愁心李清照

思考:

文有文眼,诗有诗眼,词当然也有词眼,这首词的词眼是什么?

愁

精析全文

怎样入愁?

(一)直接抒情:

寻寻觅觅,

冷冷清清,

凄凄惨惨戚戚。

寻寻觅觅

冷冷清清

凄凄惨惨戚戚

动 作

心 情

感 受

若有所失

寻觅无果

寂寞冷清

凄凉惨淡

感情基调:哀婉凄凉、悲苦愁绝

环 境

能否换成“寻觅,冷清,凄惨”?

回环往复,一咏三叹,音韵美。

品味:叠字的妙处!

鉴赏探讨

淡酒

秋风

过雁

黄花

梧桐

细雨

借景抒情

鉴赏探讨

(二)间接抒情:

小组讨论合作探究

这些意象我们曾经在那些诗句中接触过?请结合相关意象的其他诗句来说说该意象的内涵。

酒

三杯两盏淡酒,

怎敌他晚来风急。

抽刀断水水更流,

举杯消愁愁更愁。

--李白

酒入愁肠,

化作相思泪。

--范仲淹

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

--杜甫《登高》

结论:

酒是“愁”的象征

酒,一种浓郁情义和相思的幽愁。

酒,一种溢满凄凉哀伤的落寞。

为何说是“淡酒”?

并非酒淡,愁情太重,

酒力压不住心愁,

自然也就觉得酒味淡。

——晚年凄凉惨淡

风

怎敌他、晚来风急?

秋风萧瑟,洪波涌起。——曹操《观沧海》

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。

——曹丕《燕歌行》

结论:秋风渲染愁情

雁

雁过也,正伤心,

却是旧时相识。

无可奈何花落去,

似曾相识雁归来。

——晏殊《浣溪沙》

云中谁寄锦书来?

雁字回时,月满西楼。

——李清照《一剪梅》

1、雁声凄惨(惹人哀思)

2、传递信息的使者(亡夫之痛)

3、北雁南飞,词人也是从北方流落南方(国破家亡之苦)

结论:

过雁象征离愁

雁,一种离情别恨的希望。

雁,一种怀古伤情的寄托。

黄花

满地黄花堆积。

憔悴损,如今有谁堪摘。

莫道不消魂,

帘卷西风,

人比黄花瘦。

——李清照《醉花阴》

黄花无主为谁容?冷落疏篱曲径中。

尽把金钱买脂粉,一生颜色付西风。

菊花,一种孤傲高洁品格的象征。

菊花,诗人孤独寂寞情的寄托。

结论:

黄花比喻女子憔悴的容颜

梧桐

梧桐更兼细雨,

到黄昏点点滴滴。

寂寞梧桐,深院锁清秋。

——李煜《相见欢》

春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。 ————白居易《长恨歌》

梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明。

——温庭筠《更漏子》

梧桐,一种凄凉悲伤的象征

梧桐,一种悲怆凄婉的寄寓

结论:

梧桐是悲凉、孤寂、凄苦的象征

雨

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

——杜牧《清明》

青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。

——李璟《摊破浣溪沙》

结论:雨是哀伤﹑愁丝的象征

酒 ——“愁”的象征

秋风 —— 渲染愁情

过雁——象征离愁

黄花——比喻女子憔悴的容颜

梧桐——悲凉、孤寂、凄苦的象征

雨——哀伤﹑愁丝的象征

凄婉

愁苦

哀怨

以上这些意象,营造出了一种怎样的意境?

以愁作结

这次第,怎一个愁字了得!

全词至此,戛然而止,但却言尽而意无穷,欲说还休,实则倾泻无遗。罢、罢、罢!愁情似水长,个中滋味只有自己慢慢咀嚼了。

1127年:金灭北宋,夫妇所存的十余屋金石书画在战火中焚为灰烬。

1129年:赵明诚孤身赴任,身染重病,八月十八日去世。

1132年夏:再嫁张汝舟,可惜遇人不淑,9月提出诉讼,与张汝舟离婚。被判刑两年。

1151-1156年:李清照没有子嗣,凄然一身,悲苦地离开人世。无人知道死于何时,葬于何处。

祸不单行 孤苦飘零

知人论世

“愁”之内涵

情愁——独居之苦

家愁——丧夫之哀

国愁——亡国之恨

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读