第五章第三节世界聚落的发展变化同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第五章第三节世界聚落的发展变化同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

广东人民版七年级地理上册第五章第三节世界聚落的发展变化

一、单选题(本大题共15小题)

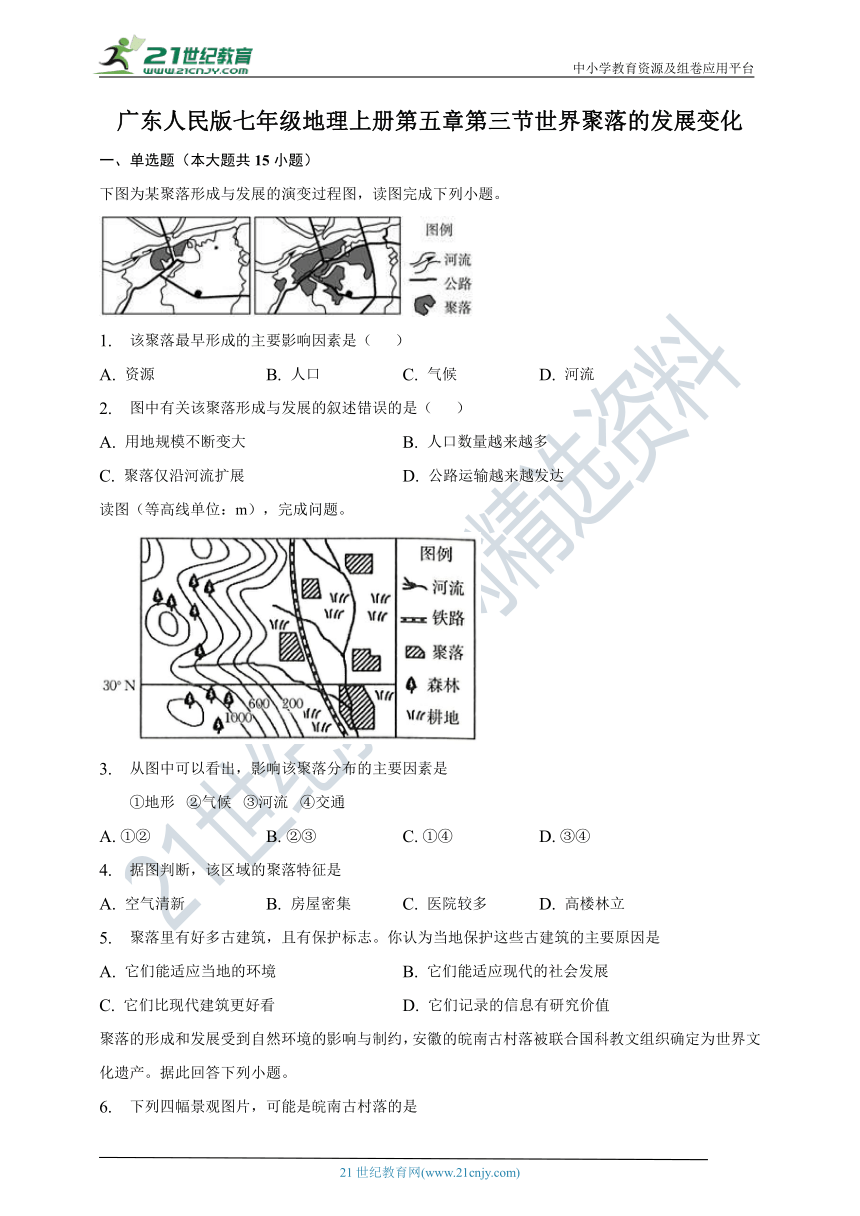

下图为某聚落形成与发展的演变过程图,读图完成下列小题。

1. 该聚落最早形成的主要影响因素是( )

A. 资源 B. 人口 C. 气候 D. 河流

2. 图中有关该聚落形成与发展的叙述错误的是( )

A. 用地规模不断变大 B. 人口数量越来越多

C. 聚落仅沿河流扩展 D. 公路运输越来越发达

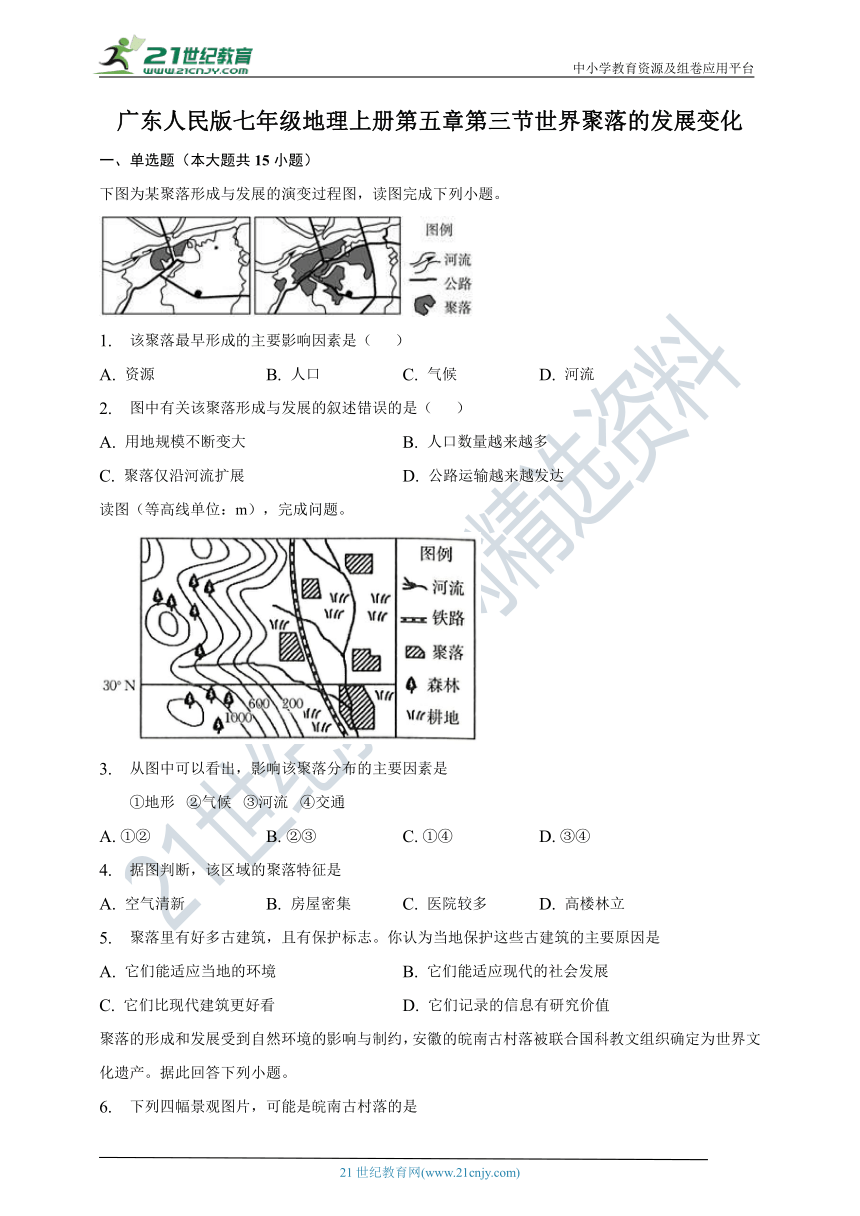

读图(等高线单位:m),完成问题。

3. 从图中可以看出,影响该聚落分布的主要因素是

①地形 ②气候 ③河流 ④交通

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

4. 据图判断,该区域的聚落特征是

A. 空气清新 B. 房屋密集 C. 医院较多 D. 高楼林立

5. 聚落里有好多古建筑,且有保护标志。你认为当地保护这些古建筑的主要原因是

A. 它们能适应当地的环境 B. 它们能适应现代的社会发展

C. 它们比现代建筑更好看 D. 它们记录的信息有研究价值

聚落的形成和发展受到自然环境的影响与制约,安徽的皖南古村落被联合国科教文组织确定为世界文化遗产。据此回答下列小题。

6. 下列四幅景观图片,可能是皖南古村落的是

A. B.

C. D.

7. “天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”。这句诗描述的景观周围可能是

A. 山村 B. 林场 C. 渔村 D. 牧场

8. 关于皖南古村落的发展与保护工作,说法不正确的是

A. 适度发展文化旅游 B. 禁止修建高大的建筑物

C. 控制周边工业污染 D. 兴建多个大型批发商场

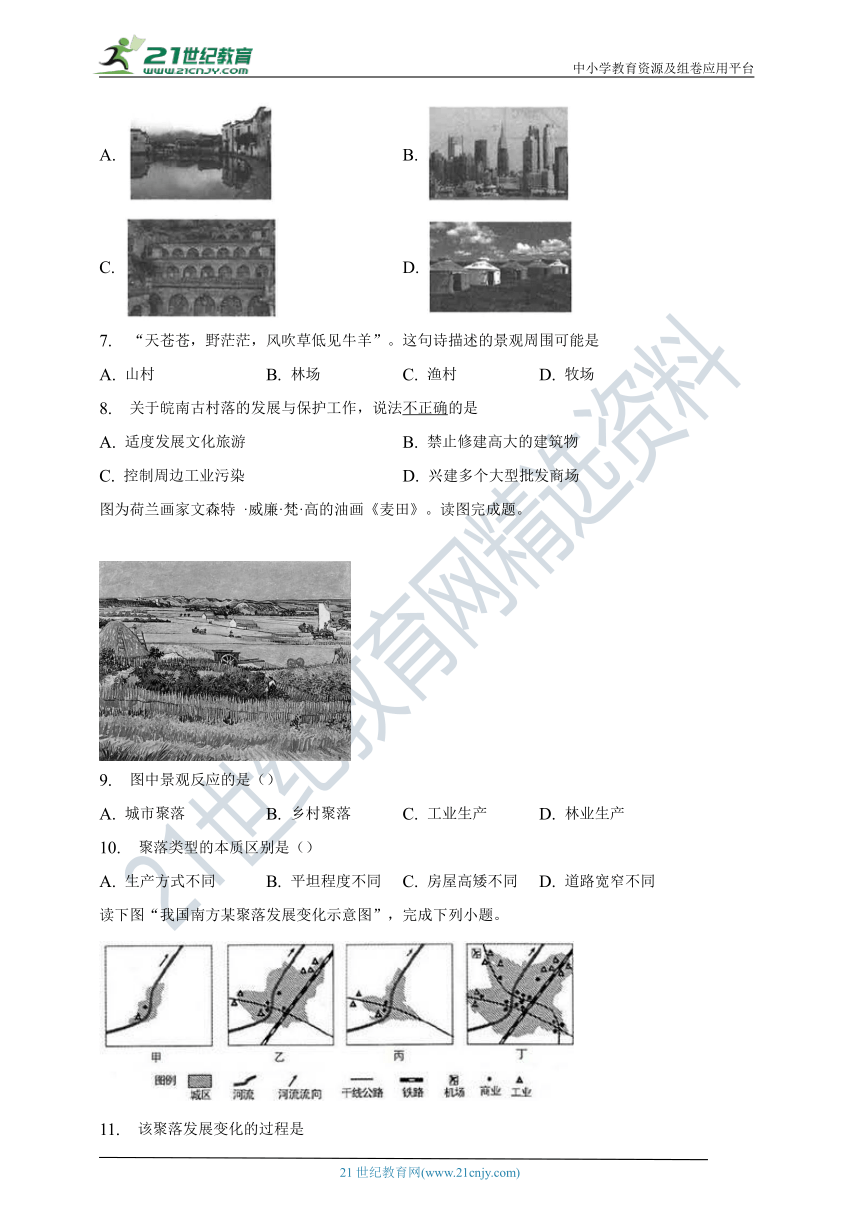

图为荷兰画家文森特 ·威廉·梵·高的油画《麦田》。读图完成题。

9. 图中景观反应的是()

A. 城市聚落 B. 乡村聚落 C. 工业生产 D. 林业生产

10. 聚落类型的本质区别是()

A. 生产方式不同 B. 平坦程度不同 C. 房屋高矮不同 D. 道路宽窄不同

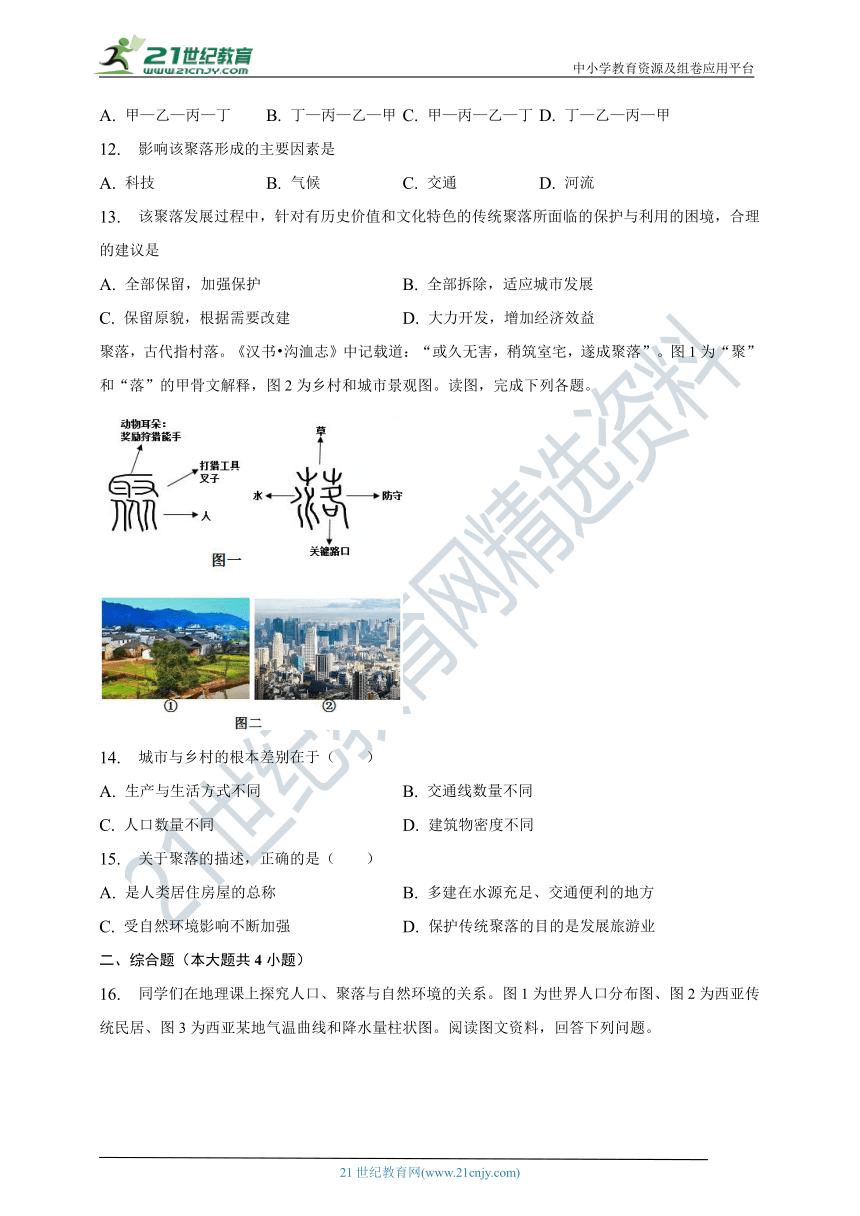

读下图“我国南方某聚落发展变化示意图”,完成下列小题。

11. 该聚落发展变化的过程是

A. 甲—乙—丙—丁 B. 丁—丙—乙—甲 C. 甲—丙—乙—丁 D. 丁—乙—丙—甲

12. 影响该聚落形成的主要因素是

A. 科技 B. 气候 C. 交通 D. 河流

13. 该聚落发展过程中,针对有历史价值和文化特色的传统聚落所面临的保护与利用的困境,合理的建议是

A. 全部保留,加强保护 B. 全部拆除,适应城市发展

C. 保留原貌,根据需要改建 D. 大力开发,增加经济效益

聚落,古代指村落。《汉书 沟洫志》中记载道:“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”。图1为“聚”和“落”的甲骨文解释,图2为乡村和城市景观图。读图,完成下列各题。

14. 城市与乡村的根本差别在于( )

A. 生产与生活方式不同 B. 交通线数量不同

C. 人口数量不同 D. 建筑物密度不同

15. 关于聚落的描述,正确的是( )

A. 是人类居住房屋的总称 B. 多建在水源充足、交通便利的地方

C. 受自然环境影响不断加强 D. 保护传统聚落的目的是发展旅游业

二、综合题(本大题共4小题)

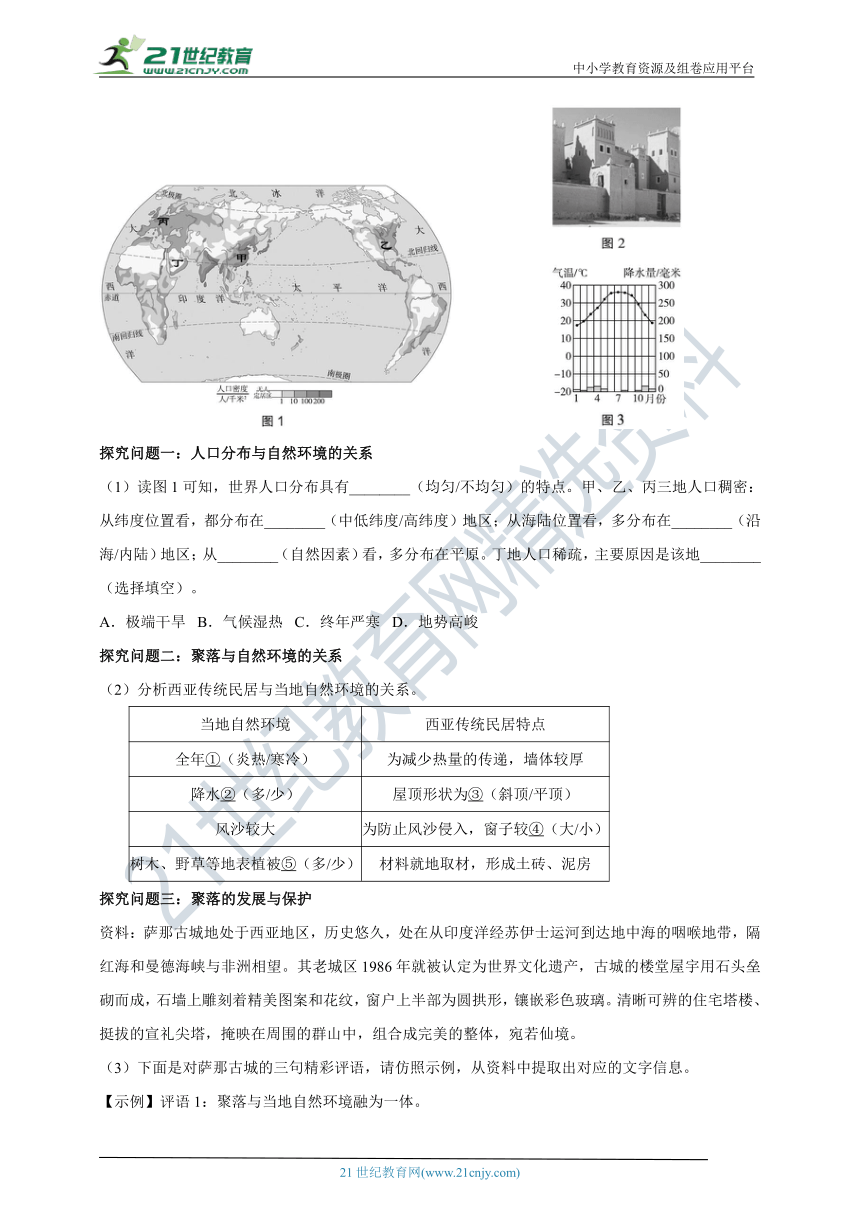

16. 同学们在地理课上探究人口、聚落与自然环境的关系。图1为世界人口分布图、图2为西亚传统民居、图3为西亚某地气温曲线和降水量柱状图。阅读图文资料,回答下列问题。

探究问题一:人口分布与自然环境的关系

(1)读图1可知,世界人口分布具有________(均匀/不均匀)的特点。甲、乙、丙三地人口稠密:从纬度位置看,都分布在________(中低纬度/高纬度)地区;从海陆位置看,多分布在________(沿海/内陆)地区;从________(自然因素)看,多分布在平原。丁地人口稀疏,主要原因是该地________(选择填空)。

A.极端干旱 B.气候湿热 C.终年严寒 D.地势高峻

探究问题二:聚落与自然环境的关系

(2)分析西亚传统民居与当地自然环境的关系。

当地自然环境 西亚传统民居特点

全年①(炎热/寒冷) 为减少热量的传递,墙体较厚

降水②(多/少) 屋顶形状为③(斜顶/平顶)

风沙较大 为防止风沙侵入,窗子较④(大/小)

树木、野草等地表植被⑤(多/少) 材料就地取材,形成土砖、泥房

探究问题三:聚落的发展与保护

资料:萨那古城地处于西亚地区,历史悠久,处在从印度洋经苏伊士运河到达地中海的咽喉地带,隔红海和曼德海峡与非洲相望。其老城区1986年就被认定为世界文化遗产,古城的楼堂屋宇用石头垒砌而成,石墙上雕刻着精美图案和花纹,窗户上半部为圆拱形,镶嵌彩色玻璃。清晰可辨的住宅塔楼、挺拔的宣礼尖塔,掩映在周围的群山中,组合成完美的整体,宛若仙境。

(3)下面是对萨那古城的三句精彩评语,请仿照示例,从资料中提取出对应的文字信息。

【示例】评语1:聚落与当地自然环境融为一体。

文中信息:清晰可辨的住宅塔楼、挺拔的宣礼尖塔,掩映在周围的群山中,组合成完美的整体,宛若仙境。

评语2:建筑风格独特 文中信息:________ 评语3:交通位置重要 文中信息:________

(4)面对别具特色的传统民居,正确的做法是________(双项选择)。

A.全部拆除后建设现代化高楼大厦 B.在原有基础上合理维护开发

C.加强保护,有效推动其传承发展 D.大力商业化,提高经济收入

17. 结合图文资料,回答下列各题。

材料:沧源位于云南省西南部,在这里的佤族自治县内,坐落着中国最后一个原始部落——翁丁村。翁丁佤寨有着近400年的建寨历史,保留了原始佤族民居建筑风格和原始佤族风土人情,是迄今为止保存最为完好的原始群居村落。翁丁原始佤族部落2006年入选省级非物质文化遗产保护名录。该地属于亚热带,平均海拔2000米以上,主要河流有小黑河、南滚河、永安河等。

(1)从材料可知,翁丁村属于 ______聚落类型,翁丁村内居民以 ______族为主。

(2)聚落的形成与自然环境有紧密关系。下列选项中,影响翁丁佤寨形成与发展的有利条件是 ______(多选)。

①水源充足

②地势较平坦

③交通便利

④矿产资源丰富

(3)佤族的干栏式民居也叫“叉叉房”,建筑以木为柱,以扎编后的竹子或木板为墙,以茅草片盖顶,屋顶大多设有丫叉形的搏风板,用整木制作楼梯。结合当地气温曲线和降水柱状图,分析佤族部落建筑特点与当地的自然环境的关系 ____________________________________________________________________________________________________________________。

(4)2021年2月14日的一场大火中,让该村最终尘封为记忆。分析造成翁丁佤寨此次大火的人为原因是______。

A.气候炎热干燥

B.过度商业化开发,防火措施不利

C.村寨远离水源

D.发展经济,大火是正常自然现象

(5)翁丁原生态的传统建筑村落是我们人类共同的财富。如果你去翁丁佤寨旅游,作为一名旅游者,你能为保护翁丁原始佤族部落做些什么呢?_________________________________________________________。

18. 随着经济发展和城镇化水平的不断提高,越来越多的乡村人口涌入城市,城市环境发生了很大改变。图a为某地区近30年的发展变化,读图a和图b,结合所学知识回答问题。

(1)图a从A到C的过程反映了城市发展变化的一般历程,即村庄 城市。

(2)下列关于城市与乡村的叙述,正确的是 (填序号)。

A.城市自然景观改变小,建筑密度低

B.乡村道路纵横交错,相对密集

C.城市人口密度大,商店、学校多

D.乡村人们工作节奏快,文化生活丰富

(3)当乡村人口过多迁往城市时,会给城市带来的好处是 ;弊端是 (填序号)。

A.增加教育、医疗等机构的压力

B.扩大城市的消费市场

C.服务业人员增加,方便城市居民生活

D.环境污染加剧

(4)图b中A、B、C、D表示乡村聚落,分析A、B、C聚落发展的有利因素:靠近 , 充足,地形以平原为主,土层深厚,且土壤肥沃。

(5)D聚落发展的主要有利条件是 。

(6)图b的四个聚落中,比较有可能发展成城市的是 和 ,理由是 。

19. 读聚落分布示意图,完成下列问题。

(1)聚落的常见形式有______和______两种,图中a、b、c

d四处聚落都属于______聚落

(2)a、b、d三处聚落的分布有一个共同点,都是______分

布。

(3)四处聚落都有可能发展成为______聚落,而最优先发展

起来的是______地,(填字母)理由是______。(至少写出两条)

(4)a聚落附近森林资源丰富,在此地建一处造纸厂是否合理?______(填合理或不合理)原因是______。

1~2.【答案】D、C

3~5.【答案】D、A、D

6~8.【答案】A、D、D

9~10.【答案】B、A

11~13.【答案】C、D、C

14~15.【答案】A、B

16.【答案】(1)不均匀 中低纬度 沿海 地形 A

(2)①炎热 ②少 ③平顶 ④小 ⑤少

(3)古城的楼堂屋宇用石头垒砌而成,石墙上雕刻着精美图案和花纹,窗户上半部为圆拱形,镶嵌彩色玻璃。处在从印度洋经苏伊士运河到达地中海的咽喉地带,隔红海和曼德海峡与非洲相望

(4)BC

17.【答案】(1)乡村 佤

(2)①②

(3)当地的气候特征是夏季高温多雨,冬季温和少雨,佤族的聚落建筑适应当地温热、多雨、潮湿的自然环境。房屋以竹子、木板、茅草为建筑材料,可以通风散热;房顶呈“人”字型,排水性能好;一般为两层,可以避免潮湿

(4)B

(5)尊重当地的风俗习惯,不乱扔垃圾,不污染水源,不大声喧哗,不攀折花木,不在文物古迹上乱刻乱画等

18.【答案】(1)集镇

(2)C

(3)BC AD

(4)河流 水源

(5)交通便利、地形平坦开阔

(6)B D B位于河流与公路干线的交汇处,D位于公路干线与公路干线的交汇处,两处交通便利,便于人和物的集散(合理即可)

19.【答案】乡村 城市 乡村 沿河 城市 d 地形平坦,距水源近,位于两条河流的交汇处,交通便利,便于人和物的集散 不合理 因为a处位于河流的上游,建造纸厂会造成水源的污染

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

广东人民版七年级地理上册第五章第三节世界聚落的发展变化

一、单选题(本大题共15小题)

下图为某聚落形成与发展的演变过程图,读图完成下列小题。

1. 该聚落最早形成的主要影响因素是( )

A. 资源 B. 人口 C. 气候 D. 河流

2. 图中有关该聚落形成与发展的叙述错误的是( )

A. 用地规模不断变大 B. 人口数量越来越多

C. 聚落仅沿河流扩展 D. 公路运输越来越发达

读图(等高线单位:m),完成问题。

3. 从图中可以看出,影响该聚落分布的主要因素是

①地形 ②气候 ③河流 ④交通

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

4. 据图判断,该区域的聚落特征是

A. 空气清新 B. 房屋密集 C. 医院较多 D. 高楼林立

5. 聚落里有好多古建筑,且有保护标志。你认为当地保护这些古建筑的主要原因是

A. 它们能适应当地的环境 B. 它们能适应现代的社会发展

C. 它们比现代建筑更好看 D. 它们记录的信息有研究价值

聚落的形成和发展受到自然环境的影响与制约,安徽的皖南古村落被联合国科教文组织确定为世界文化遗产。据此回答下列小题。

6. 下列四幅景观图片,可能是皖南古村落的是

A. B.

C. D.

7. “天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”。这句诗描述的景观周围可能是

A. 山村 B. 林场 C. 渔村 D. 牧场

8. 关于皖南古村落的发展与保护工作,说法不正确的是

A. 适度发展文化旅游 B. 禁止修建高大的建筑物

C. 控制周边工业污染 D. 兴建多个大型批发商场

图为荷兰画家文森特 ·威廉·梵·高的油画《麦田》。读图完成题。

9. 图中景观反应的是()

A. 城市聚落 B. 乡村聚落 C. 工业生产 D. 林业生产

10. 聚落类型的本质区别是()

A. 生产方式不同 B. 平坦程度不同 C. 房屋高矮不同 D. 道路宽窄不同

读下图“我国南方某聚落发展变化示意图”,完成下列小题。

11. 该聚落发展变化的过程是

A. 甲—乙—丙—丁 B. 丁—丙—乙—甲 C. 甲—丙—乙—丁 D. 丁—乙—丙—甲

12. 影响该聚落形成的主要因素是

A. 科技 B. 气候 C. 交通 D. 河流

13. 该聚落发展过程中,针对有历史价值和文化特色的传统聚落所面临的保护与利用的困境,合理的建议是

A. 全部保留,加强保护 B. 全部拆除,适应城市发展

C. 保留原貌,根据需要改建 D. 大力开发,增加经济效益

聚落,古代指村落。《汉书 沟洫志》中记载道:“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”。图1为“聚”和“落”的甲骨文解释,图2为乡村和城市景观图。读图,完成下列各题。

14. 城市与乡村的根本差别在于( )

A. 生产与生活方式不同 B. 交通线数量不同

C. 人口数量不同 D. 建筑物密度不同

15. 关于聚落的描述,正确的是( )

A. 是人类居住房屋的总称 B. 多建在水源充足、交通便利的地方

C. 受自然环境影响不断加强 D. 保护传统聚落的目的是发展旅游业

二、综合题(本大题共4小题)

16. 同学们在地理课上探究人口、聚落与自然环境的关系。图1为世界人口分布图、图2为西亚传统民居、图3为西亚某地气温曲线和降水量柱状图。阅读图文资料,回答下列问题。

探究问题一:人口分布与自然环境的关系

(1)读图1可知,世界人口分布具有________(均匀/不均匀)的特点。甲、乙、丙三地人口稠密:从纬度位置看,都分布在________(中低纬度/高纬度)地区;从海陆位置看,多分布在________(沿海/内陆)地区;从________(自然因素)看,多分布在平原。丁地人口稀疏,主要原因是该地________(选择填空)。

A.极端干旱 B.气候湿热 C.终年严寒 D.地势高峻

探究问题二:聚落与自然环境的关系

(2)分析西亚传统民居与当地自然环境的关系。

当地自然环境 西亚传统民居特点

全年①(炎热/寒冷) 为减少热量的传递,墙体较厚

降水②(多/少) 屋顶形状为③(斜顶/平顶)

风沙较大 为防止风沙侵入,窗子较④(大/小)

树木、野草等地表植被⑤(多/少) 材料就地取材,形成土砖、泥房

探究问题三:聚落的发展与保护

资料:萨那古城地处于西亚地区,历史悠久,处在从印度洋经苏伊士运河到达地中海的咽喉地带,隔红海和曼德海峡与非洲相望。其老城区1986年就被认定为世界文化遗产,古城的楼堂屋宇用石头垒砌而成,石墙上雕刻着精美图案和花纹,窗户上半部为圆拱形,镶嵌彩色玻璃。清晰可辨的住宅塔楼、挺拔的宣礼尖塔,掩映在周围的群山中,组合成完美的整体,宛若仙境。

(3)下面是对萨那古城的三句精彩评语,请仿照示例,从资料中提取出对应的文字信息。

【示例】评语1:聚落与当地自然环境融为一体。

文中信息:清晰可辨的住宅塔楼、挺拔的宣礼尖塔,掩映在周围的群山中,组合成完美的整体,宛若仙境。

评语2:建筑风格独特 文中信息:________ 评语3:交通位置重要 文中信息:________

(4)面对别具特色的传统民居,正确的做法是________(双项选择)。

A.全部拆除后建设现代化高楼大厦 B.在原有基础上合理维护开发

C.加强保护,有效推动其传承发展 D.大力商业化,提高经济收入

17. 结合图文资料,回答下列各题。

材料:沧源位于云南省西南部,在这里的佤族自治县内,坐落着中国最后一个原始部落——翁丁村。翁丁佤寨有着近400年的建寨历史,保留了原始佤族民居建筑风格和原始佤族风土人情,是迄今为止保存最为完好的原始群居村落。翁丁原始佤族部落2006年入选省级非物质文化遗产保护名录。该地属于亚热带,平均海拔2000米以上,主要河流有小黑河、南滚河、永安河等。

(1)从材料可知,翁丁村属于 ______聚落类型,翁丁村内居民以 ______族为主。

(2)聚落的形成与自然环境有紧密关系。下列选项中,影响翁丁佤寨形成与发展的有利条件是 ______(多选)。

①水源充足

②地势较平坦

③交通便利

④矿产资源丰富

(3)佤族的干栏式民居也叫“叉叉房”,建筑以木为柱,以扎编后的竹子或木板为墙,以茅草片盖顶,屋顶大多设有丫叉形的搏风板,用整木制作楼梯。结合当地气温曲线和降水柱状图,分析佤族部落建筑特点与当地的自然环境的关系 ____________________________________________________________________________________________________________________。

(4)2021年2月14日的一场大火中,让该村最终尘封为记忆。分析造成翁丁佤寨此次大火的人为原因是______。

A.气候炎热干燥

B.过度商业化开发,防火措施不利

C.村寨远离水源

D.发展经济,大火是正常自然现象

(5)翁丁原生态的传统建筑村落是我们人类共同的财富。如果你去翁丁佤寨旅游,作为一名旅游者,你能为保护翁丁原始佤族部落做些什么呢?_________________________________________________________。

18. 随着经济发展和城镇化水平的不断提高,越来越多的乡村人口涌入城市,城市环境发生了很大改变。图a为某地区近30年的发展变化,读图a和图b,结合所学知识回答问题。

(1)图a从A到C的过程反映了城市发展变化的一般历程,即村庄 城市。

(2)下列关于城市与乡村的叙述,正确的是 (填序号)。

A.城市自然景观改变小,建筑密度低

B.乡村道路纵横交错,相对密集

C.城市人口密度大,商店、学校多

D.乡村人们工作节奏快,文化生活丰富

(3)当乡村人口过多迁往城市时,会给城市带来的好处是 ;弊端是 (填序号)。

A.增加教育、医疗等机构的压力

B.扩大城市的消费市场

C.服务业人员增加,方便城市居民生活

D.环境污染加剧

(4)图b中A、B、C、D表示乡村聚落,分析A、B、C聚落发展的有利因素:靠近 , 充足,地形以平原为主,土层深厚,且土壤肥沃。

(5)D聚落发展的主要有利条件是 。

(6)图b的四个聚落中,比较有可能发展成城市的是 和 ,理由是 。

19. 读聚落分布示意图,完成下列问题。

(1)聚落的常见形式有______和______两种,图中a、b、c

d四处聚落都属于______聚落

(2)a、b、d三处聚落的分布有一个共同点,都是______分

布。

(3)四处聚落都有可能发展成为______聚落,而最优先发展

起来的是______地,(填字母)理由是______。(至少写出两条)

(4)a聚落附近森林资源丰富,在此地建一处造纸厂是否合理?______(填合理或不合理)原因是______。

1~2.【答案】D、C

3~5.【答案】D、A、D

6~8.【答案】A、D、D

9~10.【答案】B、A

11~13.【答案】C、D、C

14~15.【答案】A、B

16.【答案】(1)不均匀 中低纬度 沿海 地形 A

(2)①炎热 ②少 ③平顶 ④小 ⑤少

(3)古城的楼堂屋宇用石头垒砌而成,石墙上雕刻着精美图案和花纹,窗户上半部为圆拱形,镶嵌彩色玻璃。处在从印度洋经苏伊士运河到达地中海的咽喉地带,隔红海和曼德海峡与非洲相望

(4)BC

17.【答案】(1)乡村 佤

(2)①②

(3)当地的气候特征是夏季高温多雨,冬季温和少雨,佤族的聚落建筑适应当地温热、多雨、潮湿的自然环境。房屋以竹子、木板、茅草为建筑材料,可以通风散热;房顶呈“人”字型,排水性能好;一般为两层,可以避免潮湿

(4)B

(5)尊重当地的风俗习惯,不乱扔垃圾,不污染水源,不大声喧哗,不攀折花木,不在文物古迹上乱刻乱画等

18.【答案】(1)集镇

(2)C

(3)BC AD

(4)河流 水源

(5)交通便利、地形平坦开阔

(6)B D B位于河流与公路干线的交汇处,D位于公路干线与公路干线的交汇处,两处交通便利,便于人和物的集散(合理即可)

19.【答案】乡村 城市 乡村 沿河 城市 d 地形平坦,距水源近,位于两条河流的交汇处,交通便利,便于人和物的集散 不合理 因为a处位于河流的上游,建造纸厂会造成水源的污染

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)