纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-30 16:25:09 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

思考:唐太宗的血统之谜体现出此前历史阶段的什么特征?

步辇图

唐太宗

太宗虬须,尝戏张弓挂矢

——《酉阳杂俎·卷一·志》

胡人血统?

民族交融

从分裂走向统一的国家新格局

——三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝民族交融和区域开发。

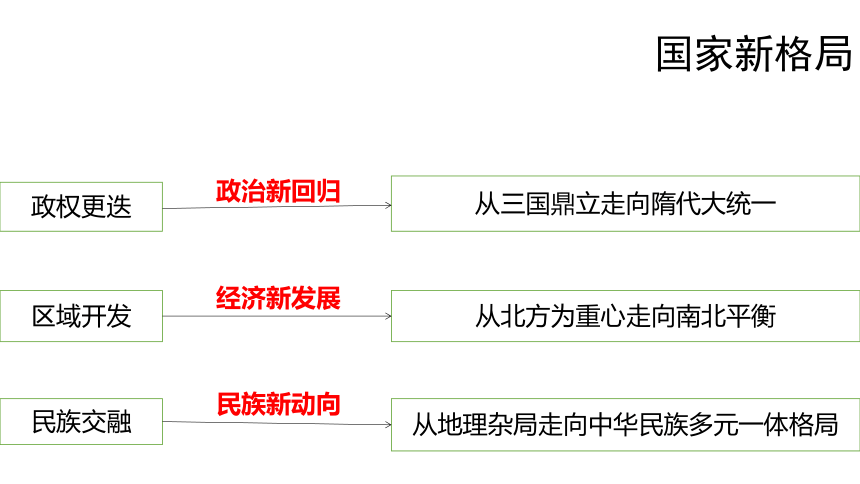

国家新格局

政权更迭

民族交融

区域开发

从三国鼎立走向隋代大统一

从地理杂局走向中华民族多元一体格局

从北方为重心走向南北平衡

政治新回归

民族新动向

经济新发展

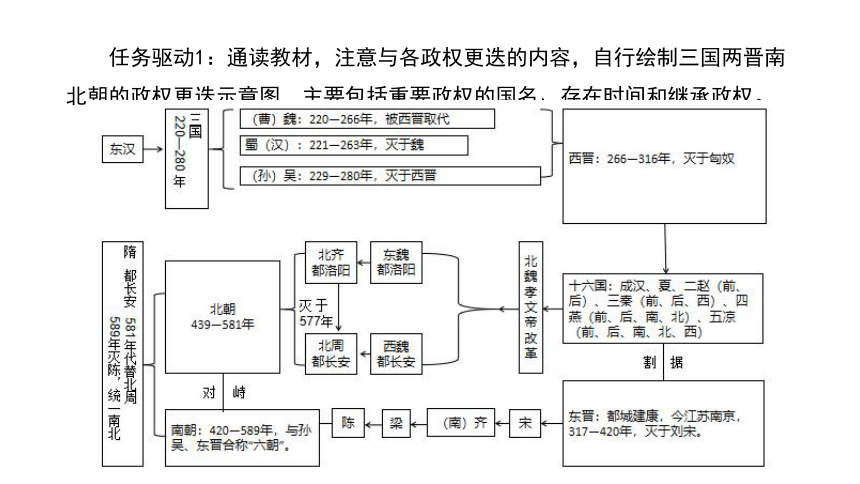

任务驱动1:通读教材,注意与各政权更迭的内容,自行绘制三国两晋南北朝的政权更迭示意图,主要包括重要政权的国名、存在时间和继承政权。

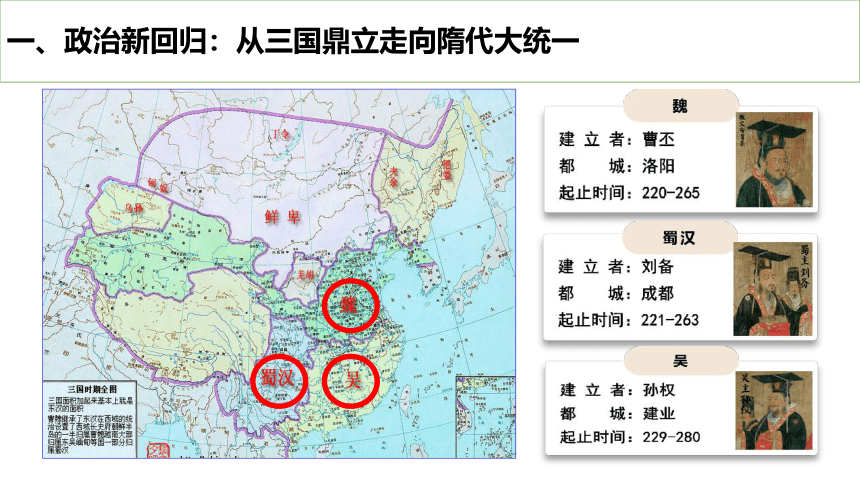

一、政治新回归:从三国鼎立走向隋代大统一

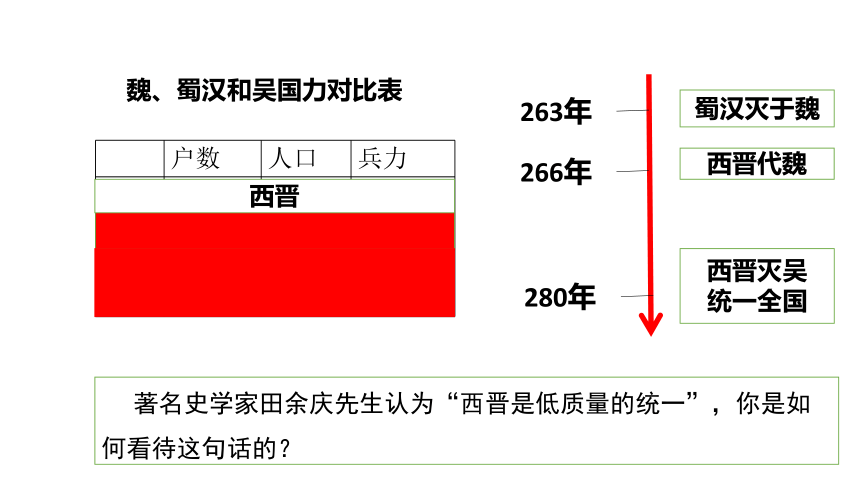

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀汉 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

魏、蜀汉和吴国力对比表

263年

蜀汉灭于魏

266年

西晋代魏

西晋

280年

西晋灭吴

统一全国

著名史学家田余庆先生认为“西晋是低质量的统一”,你是如何看待这句话的?

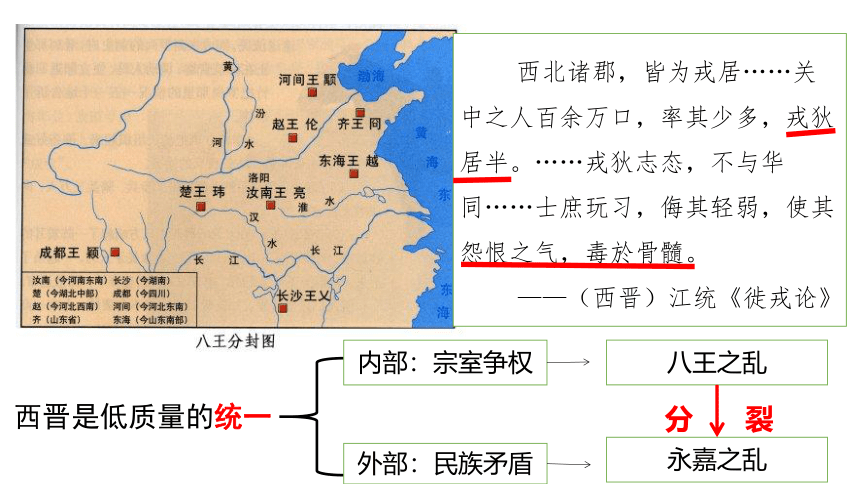

西北诸郡,皆为戎居……关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。……戎狄志态,不与华同……士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。

——(西晋)江统《徙戎论》

西晋是低质量的统一

内部:宗室争权

外部:民族矛盾

八王之乱

永嘉之乱

分 裂

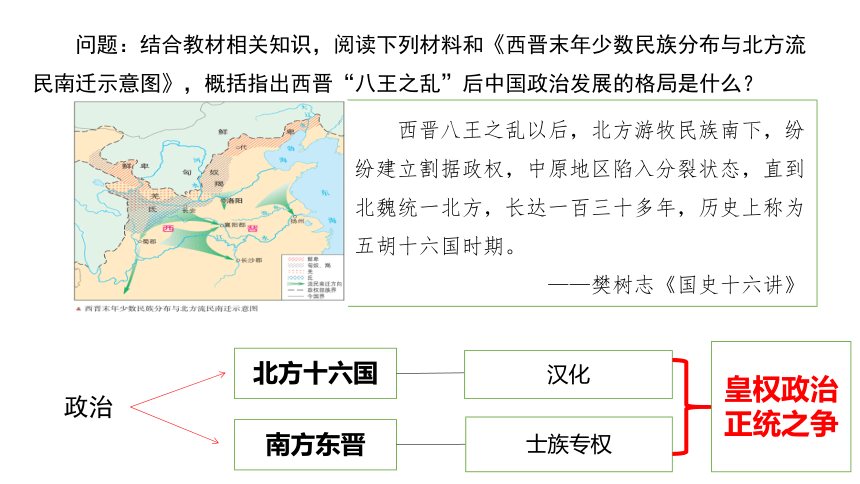

问题:结合教材相关知识,阅读下列材料和《西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图》,概括指出西晋“八王之乱”后中国政治发展的格局是什么?

西晋八王之乱以后,北方游牧民族南下,纷纷建立割据政权,中原地区陷入分裂状态,直到北魏统一北方,长达一百三十多年,历史上称为五胡十六国时期。

——樊树志《国史十六讲》

政治

北方十六国

南方东晋

汉化

士族专权

皇权政治

正统之争

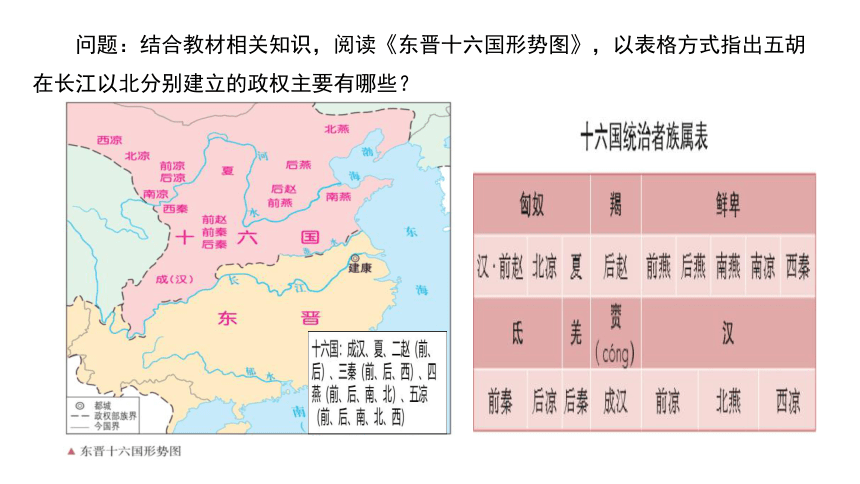

问题:结合教材相关知识,阅读《东晋十六国形势图》,以表格方式指出五胡在长江以北分别建立的政权主要有哪些?

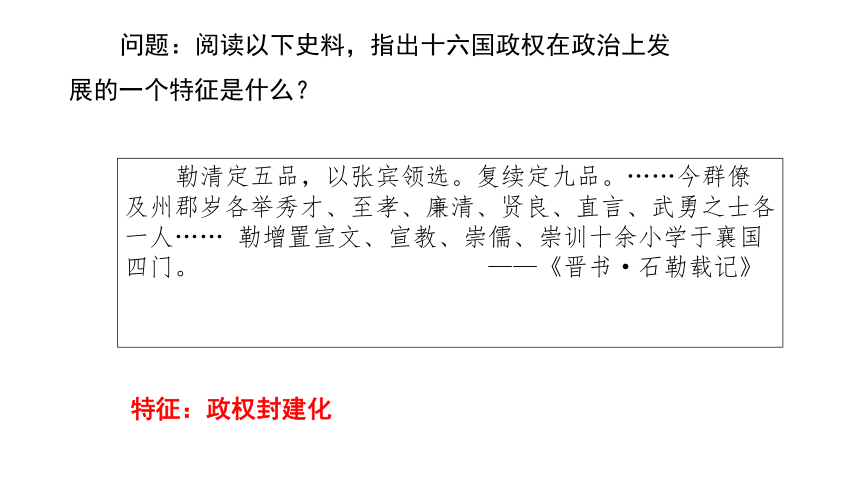

勒清定五品,以张宾领选。复续定九品。……今群僚及州郡岁各举秀才、至孝、廉清、贤良、直言、武勇之士各一人…… 勒增置宣文、宣教、崇儒、崇训十余小学于襄国四门。 ——《晋书·石勒载记》

问题:阅读以下史料,指出十六国政权在政治上发展的一个特征是什么?

特征:政权封建化

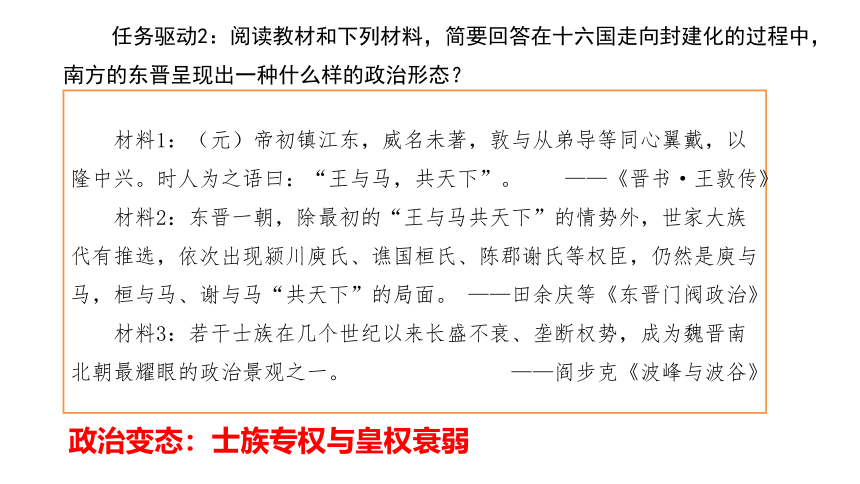

任务驱动2:阅读教材和下列材料,简要回答在十六国走向封建化的过程中,南方的东晋呈现出一种什么样的政治形态?

材料1:(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下”。 ——《晋书·王敦传》

材料2:东晋一朝,除最初的“王与马共天下”的情势外,世家大族代有推选,依次出现颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏等权臣,仍然是庾与马,桓与马、谢与马“共天下”的局面。 ——田余庆等《东晋门阀政治》

材料3:若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。 ——阎步克《波峰与波谷》

政治变态:士族专权与皇权衰弱

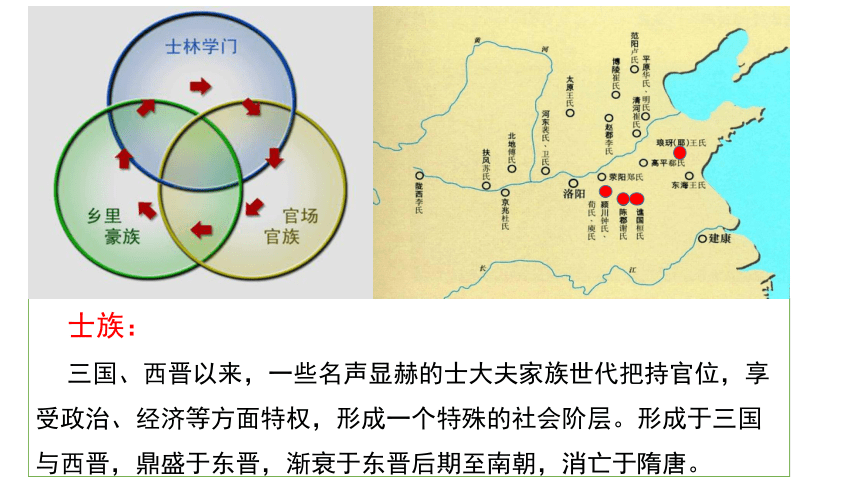

士族:

三国、西晋以来,一些名声显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层。形成于三国与西晋,鼎盛于东晋,渐衰于东晋后期至南朝,消亡于隋唐。

十六国

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

东晋

宋

北朝(439-581年)

南朝(420-589年)

对 峙

割 据

陈

梁

齐

隋代

中国处于单一政权的统治之下是这个国家的常态。

——[美]陆威仪《分裂的帝国》

材料1:南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”。

——阎步克《波峰与波谷》

材料2:唐代经济、政治、军事以及文化诸方面都发生了显著的变化,它标志着中国封建社会由前期向后期的转变。但这些变化,或者说这些变化中的最重要部分,乃是对东晋南朝的继承,我们姑且称之为“南朝化”。

——唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料3:从宏观来看,东晋南朝和十六国北朝全部历史运动的总体,其主流毕竟在北而不在南。 ——田余庆《东晋门阀政治》

问题:隋唐作为中国古代政治经过南北朝政治变态后的新回归,其继承的源头有两种说法。分析材料2和材料3,概括指出这两种源头是什么?

源头1:东晋南朝(南朝化)

源头2:十六国北朝(北朝化、北朝出口论)

问题:阅读以上史料,试回答秦汉时期物资贫乏的江南到了宋代为什么能成为国家的财富根本?

史料1:江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业······而无积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦无千金之家。 ——《史记》

史料2:国家根本,仰给东南。 ——《宋史》

二、经济新发展:从北方为重心走向南北平衡

经济重心从北方转移到了以东南为主的南方地区

问题:阅读图表,试回答我国古代经济重心转移的方向和三次转移的时期是什么?

(一)转移方向:

中国古代经济重心转移的过程

由北方转向南方,尤其是东南沿海;

由黄河中下游转向长江中下游。

(二)转移时期:

开始南移:三国两晋南北朝时期

迅速南移:隋唐五代时期

最终完成:北宋到南宋时期

问题:阅读《西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图》和史料,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的原因有哪些?

东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:“....投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐巨攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

劳动力资源大量增加,生产工具和技术进步;

政府支持;相对稳定的和平环境;

自然条件优越。

表现:

农业:土地开垦,农作物品种增加,产量提高

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

商业:长江沿岸商业繁荣,番禺(今广东广州)是主要的对外港口

东晋牛耕图

南朝灌钢法

问题:阅读下列图片史料和教材相关内容,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的表现是什么?

问题:阅读下列史料,试分析东晋南朝时期南方区域开发的主要作用是什么?

随着江南经济的开发,有相当多的蛮人与汉人杂居。到南朝初年,除了偏僻地区深山密林之中的部分外,多数蛮人已同汉人融合较深。 ——朱大渭《六朝史论》

1.奠定了经济重心南移的基础

2.推动了各民族交融

会土带海傍湖,良畴亦数十万顷……荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

——2020年10月29日党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

问题:促进国内国际双循环的经济动力制度是什么?

社会主义市场经济体制

三、民族新动向:从地理杂局走向中华民族多元一体格局

中国的第二个寒冷期是东汉至隋朝(公元初至7世纪)。

——竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

长城一带

今山西省

陇西

关中

少数民族(五胡)内迁

民族交融

匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗太半。

——《后汉书·南匈奴列传》

问题:阅读教材有关民族交融的知识和下列材料,分析民族交融的方式和具体表现?

材料1:这一时期表面上看,似乎是一个大分裂大动乱时期,其实深入探究起来,应该说是由分裂走向统一的时期。关键就是胡人汉化与汉人胡化,各民族在融合中求同存异,为大一统帝国的重建奠定了基础。

——樊树志《国史十六讲》

材料2:在湘州蛮区:“ 蛮左……不营农业。(郭) 彦劝以耕稼,禁共游猎。民皆务本,家有余粮。” ——张泽洪《魏晋南朝蛮、僚、俚族与汉族的融和》

材料3:(苻坚)曾经亲临太学,考试学生经义,品其优劣等第,甚至禁卫军士、后宫掖庭,也皆令读书。

——陈琳国主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册)

民族交融的方式:汉化与胡化

民族交融的具体表现:

1.三国:蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

2.东晋至南朝:在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融

3.十六国政权中:大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

4.北朝政权中:北魏孝文帝改革,大力推动民族交融(典型代表)

材料1:北魏在中原建立政权后,所面临的最大问题就是如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。

——节选自:白寿彝《中国通史》

材料2:孝文明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华,又兼自身深受汉文化薰染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。 ——钱穆《国史大纲》

问题:阅读材料,分析北魏孝文帝改革的原因是什么?

北魏孝文帝改革的原因:

1.民族关系问题是最紧迫的问题

2.孝文帝自身的统一志向

3.鲜卑文化的局限性

4.孝文帝受汉文化的熏染和对汉文化的尊崇

孝文帝为“建立家国同构的统一帝国”所作的努力即是孝文帝推动政权和国家封建化的努力,外在表现为孝文帝改革的具体政策。

大量草原民族进入中原地区,匈奴、乌桓、鲜卑、拓跋等民族的社会结构是部落组织,并不是由儒家伦理规定的家。当北方民族不占多数,民族融合又未完成时,建立家国同构的统一帝国是不可能的。

——摘编自金观涛、刘青峰《中国思想史十讲》

问题:阅读史料,分析北魏孝文帝改革的第一阶段是什么?

平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王传》

第一阶段:从平城(今山西大同)迁都于洛阳(今河南)

任务驱动3:梳理教材和阅读下列史料,概述北魏孝文帝改革第二阶段的表现。并简要指出孝文帝的改革体现了南北朝时期什么样的历史特征?

北魏文官俑

(孝文帝)强制性地命自己的几个弟弟分别娶陇西李氏、荥阳郑氏、范阳卢氏及鲜卑勋臣八姓之首穆氏之女为妃。 ——何德章《伪托望族与冒袭先祖》

籍贯

服饰与语言

姓氏

门第

婚姻

迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,改说汉语

改鲜卑姓为汉姓,皇族拓跋氏改姓元

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等门第

鼓励鲜卑贵族高门与汉族高门士族通婚

民族交融

问题:阅读教材相关知识和下列材料,如何辩证地看待北魏孝文帝的改革?

材料1:自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。

——《洛阳伽蓝记》

材料2:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

3.为北方统一南方和隋唐盛世的出现奠定了基础

积极影响:1.推动民族交融 2.促进经济发展和社会繁荣

消极影响:

1.改革触及一部分人利益,发生军事暴动,动摇北魏统治根基,最终导致北魏灭亡。

2.鲜卑族未能保存一些本民族特色;北魏后期,民族交融进程缓慢。

孝文帝不加扬弃的全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患,特别是孝文帝大定姓族,移植门阀士族制度,在经济利益上一味向鲜卑贵族让步,这对尚无文化积淀可言的鲜卑贵族来说,无疑是给了他们滋生腐化的肥沃土壤。凡此种种,消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。

——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡 ——北魏孝文帝改革的经验与教训》

从民族渊源上看, 汉族和其他少数民族无疑存在着血缘、 语言和文化上的交融, 你中有我, 我中有你,都共同为中华民族的形成发展作出了贡献。

——蒋连华,蒋莲芳《从汉族形成看我国“多元一体”的民族关系格局》

自古皆贵中华,贱夷狄,朕(唐太宗)独爱之如一。

——北宋司马光《资治通鉴》

材料1:中国历史家认为,自公元220年汉代覆亡至581年隋朝兴起,当中是一段长期混乱和令人失望的时代。 ——黄仁宇《中国大历史》

材料2:苏绰、卢辩诸人,卒为北周创建了一个新的政治规模,为后来隋唐所取法,将来中国全盛时期之再临,即奠基于此。

——钱穆《国史大纲》

开放探究题:请提炼材料一或材料二的中心观点,并根据所学知识加以论述。

三国两晋南北朝的政权更迭和民族交融

政权更迭

民族交融

南方开发

推 动

推 动

东汉

三国

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

割 据

对 峙

隋朝 589年

方式

内容(表现)

原因

内容(表现)

作用

经济重心南移

思考:唐太宗的血统之谜体现出此前历史阶段的什么特征?

步辇图

唐太宗

太宗虬须,尝戏张弓挂矢

——《酉阳杂俎·卷一·志》

胡人血统?

民族交融

从分裂走向统一的国家新格局

——三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝民族交融和区域开发。

国家新格局

政权更迭

民族交融

区域开发

从三国鼎立走向隋代大统一

从地理杂局走向中华民族多元一体格局

从北方为重心走向南北平衡

政治新回归

民族新动向

经济新发展

任务驱动1:通读教材,注意与各政权更迭的内容,自行绘制三国两晋南北朝的政权更迭示意图,主要包括重要政权的国名、存在时间和继承政权。

一、政治新回归:从三国鼎立走向隋代大统一

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀汉 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

魏、蜀汉和吴国力对比表

263年

蜀汉灭于魏

266年

西晋代魏

西晋

280年

西晋灭吴

统一全国

著名史学家田余庆先生认为“西晋是低质量的统一”,你是如何看待这句话的?

西北诸郡,皆为戎居……关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。……戎狄志态,不与华同……士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。

——(西晋)江统《徙戎论》

西晋是低质量的统一

内部:宗室争权

外部:民族矛盾

八王之乱

永嘉之乱

分 裂

问题:结合教材相关知识,阅读下列材料和《西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图》,概括指出西晋“八王之乱”后中国政治发展的格局是什么?

西晋八王之乱以后,北方游牧民族南下,纷纷建立割据政权,中原地区陷入分裂状态,直到北魏统一北方,长达一百三十多年,历史上称为五胡十六国时期。

——樊树志《国史十六讲》

政治

北方十六国

南方东晋

汉化

士族专权

皇权政治

正统之争

问题:结合教材相关知识,阅读《东晋十六国形势图》,以表格方式指出五胡在长江以北分别建立的政权主要有哪些?

勒清定五品,以张宾领选。复续定九品。……今群僚及州郡岁各举秀才、至孝、廉清、贤良、直言、武勇之士各一人…… 勒增置宣文、宣教、崇儒、崇训十余小学于襄国四门。 ——《晋书·石勒载记》

问题:阅读以下史料,指出十六国政权在政治上发展的一个特征是什么?

特征:政权封建化

任务驱动2:阅读教材和下列材料,简要回答在十六国走向封建化的过程中,南方的东晋呈现出一种什么样的政治形态?

材料1:(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下”。 ——《晋书·王敦传》

材料2:东晋一朝,除最初的“王与马共天下”的情势外,世家大族代有推选,依次出现颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏等权臣,仍然是庾与马,桓与马、谢与马“共天下”的局面。 ——田余庆等《东晋门阀政治》

材料3:若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。 ——阎步克《波峰与波谷》

政治变态:士族专权与皇权衰弱

士族:

三国、西晋以来,一些名声显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层。形成于三国与西晋,鼎盛于东晋,渐衰于东晋后期至南朝,消亡于隋唐。

十六国

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

东晋

宋

北朝(439-581年)

南朝(420-589年)

对 峙

割 据

陈

梁

齐

隋代

中国处于单一政权的统治之下是这个国家的常态。

——[美]陆威仪《分裂的帝国》

材料1:南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”。

——阎步克《波峰与波谷》

材料2:唐代经济、政治、军事以及文化诸方面都发生了显著的变化,它标志着中国封建社会由前期向后期的转变。但这些变化,或者说这些变化中的最重要部分,乃是对东晋南朝的继承,我们姑且称之为“南朝化”。

——唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料3:从宏观来看,东晋南朝和十六国北朝全部历史运动的总体,其主流毕竟在北而不在南。 ——田余庆《东晋门阀政治》

问题:隋唐作为中国古代政治经过南北朝政治变态后的新回归,其继承的源头有两种说法。分析材料2和材料3,概括指出这两种源头是什么?

源头1:东晋南朝(南朝化)

源头2:十六国北朝(北朝化、北朝出口论)

问题:阅读以上史料,试回答秦汉时期物资贫乏的江南到了宋代为什么能成为国家的财富根本?

史料1:江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业······而无积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦无千金之家。 ——《史记》

史料2:国家根本,仰给东南。 ——《宋史》

二、经济新发展:从北方为重心走向南北平衡

经济重心从北方转移到了以东南为主的南方地区

问题:阅读图表,试回答我国古代经济重心转移的方向和三次转移的时期是什么?

(一)转移方向:

中国古代经济重心转移的过程

由北方转向南方,尤其是东南沿海;

由黄河中下游转向长江中下游。

(二)转移时期:

开始南移:三国两晋南北朝时期

迅速南移:隋唐五代时期

最终完成:北宋到南宋时期

问题:阅读《西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图》和史料,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的原因有哪些?

东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:“....投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐巨攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

劳动力资源大量增加,生产工具和技术进步;

政府支持;相对稳定的和平环境;

自然条件优越。

表现:

农业:土地开垦,农作物品种增加,产量提高

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

商业:长江沿岸商业繁荣,番禺(今广东广州)是主要的对外港口

东晋牛耕图

南朝灌钢法

问题:阅读下列图片史料和教材相关内容,分析东晋南朝时期南方经济得到开发的表现是什么?

问题:阅读下列史料,试分析东晋南朝时期南方区域开发的主要作用是什么?

随着江南经济的开发,有相当多的蛮人与汉人杂居。到南朝初年,除了偏僻地区深山密林之中的部分外,多数蛮人已同汉人融合较深。 ——朱大渭《六朝史论》

1.奠定了经济重心南移的基础

2.推动了各民族交融

会土带海傍湖,良畴亦数十万顷……荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

——2020年10月29日党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

问题:促进国内国际双循环的经济动力制度是什么?

社会主义市场经济体制

三、民族新动向:从地理杂局走向中华民族多元一体格局

中国的第二个寒冷期是东汉至隋朝(公元初至7世纪)。

——竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

长城一带

今山西省

陇西

关中

少数民族(五胡)内迁

民族交融

匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗太半。

——《后汉书·南匈奴列传》

问题:阅读教材有关民族交融的知识和下列材料,分析民族交融的方式和具体表现?

材料1:这一时期表面上看,似乎是一个大分裂大动乱时期,其实深入探究起来,应该说是由分裂走向统一的时期。关键就是胡人汉化与汉人胡化,各民族在融合中求同存异,为大一统帝国的重建奠定了基础。

——樊树志《国史十六讲》

材料2:在湘州蛮区:“ 蛮左……不营农业。(郭) 彦劝以耕稼,禁共游猎。民皆务本,家有余粮。” ——张泽洪《魏晋南朝蛮、僚、俚族与汉族的融和》

材料3:(苻坚)曾经亲临太学,考试学生经义,品其优劣等第,甚至禁卫军士、后宫掖庭,也皆令读书。

——陈琳国主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册)

民族交融的方式:汉化与胡化

民族交融的具体表现:

1.三国:蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

2.东晋至南朝:在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融

3.十六国政权中:大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

4.北朝政权中:北魏孝文帝改革,大力推动民族交融(典型代表)

材料1:北魏在中原建立政权后,所面临的最大问题就是如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。

——节选自:白寿彝《中国通史》

材料2:孝文明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华,又兼自身深受汉文化薰染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。 ——钱穆《国史大纲》

问题:阅读材料,分析北魏孝文帝改革的原因是什么?

北魏孝文帝改革的原因:

1.民族关系问题是最紧迫的问题

2.孝文帝自身的统一志向

3.鲜卑文化的局限性

4.孝文帝受汉文化的熏染和对汉文化的尊崇

孝文帝为“建立家国同构的统一帝国”所作的努力即是孝文帝推动政权和国家封建化的努力,外在表现为孝文帝改革的具体政策。

大量草原民族进入中原地区,匈奴、乌桓、鲜卑、拓跋等民族的社会结构是部落组织,并不是由儒家伦理规定的家。当北方民族不占多数,民族融合又未完成时,建立家国同构的统一帝国是不可能的。

——摘编自金观涛、刘青峰《中国思想史十讲》

问题:阅读史料,分析北魏孝文帝改革的第一阶段是什么?

平城用武之地,非可文治,移风易治,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·任城王传》

第一阶段:从平城(今山西大同)迁都于洛阳(今河南)

任务驱动3:梳理教材和阅读下列史料,概述北魏孝文帝改革第二阶段的表现。并简要指出孝文帝的改革体现了南北朝时期什么样的历史特征?

北魏文官俑

(孝文帝)强制性地命自己的几个弟弟分别娶陇西李氏、荥阳郑氏、范阳卢氏及鲜卑勋臣八姓之首穆氏之女为妃。 ——何德章《伪托望族与冒袭先祖》

籍贯

服饰与语言

姓氏

门第

婚姻

迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城

以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,改说汉语

改鲜卑姓为汉姓,皇族拓跋氏改姓元

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等门第

鼓励鲜卑贵族高门与汉族高门士族通婚

民族交融

问题:阅读教材相关知识和下列材料,如何辩证地看待北魏孝文帝的改革?

材料1:自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。

——《洛阳伽蓝记》

材料2:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

3.为北方统一南方和隋唐盛世的出现奠定了基础

积极影响:1.推动民族交融 2.促进经济发展和社会繁荣

消极影响:

1.改革触及一部分人利益,发生军事暴动,动摇北魏统治根基,最终导致北魏灭亡。

2.鲜卑族未能保存一些本民族特色;北魏后期,民族交融进程缓慢。

孝文帝不加扬弃的全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患,特别是孝文帝大定姓族,移植门阀士族制度,在经济利益上一味向鲜卑贵族让步,这对尚无文化积淀可言的鲜卑贵族来说,无疑是给了他们滋生腐化的肥沃土壤。凡此种种,消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。

——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡 ——北魏孝文帝改革的经验与教训》

从民族渊源上看, 汉族和其他少数民族无疑存在着血缘、 语言和文化上的交融, 你中有我, 我中有你,都共同为中华民族的形成发展作出了贡献。

——蒋连华,蒋莲芳《从汉族形成看我国“多元一体”的民族关系格局》

自古皆贵中华,贱夷狄,朕(唐太宗)独爱之如一。

——北宋司马光《资治通鉴》

材料1:中国历史家认为,自公元220年汉代覆亡至581年隋朝兴起,当中是一段长期混乱和令人失望的时代。 ——黄仁宇《中国大历史》

材料2:苏绰、卢辩诸人,卒为北周创建了一个新的政治规模,为后来隋唐所取法,将来中国全盛时期之再临,即奠基于此。

——钱穆《国史大纲》

开放探究题:请提炼材料一或材料二的中心观点,并根据所学知识加以论述。

三国两晋南北朝的政权更迭和民族交融

政权更迭

民族交融

南方开发

推 动

推 动

东汉

三国

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

割 据

对 峙

隋朝 589年

方式

内容(表现)

原因

内容(表现)

作用

经济重心南移

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进