【单元检测】纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(含答案)

文档属性

| 名称 | 【单元检测】纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 08:24:58 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

单元检测

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.司马睿(晋元帝)从东渡到登基,主要依赖王导、王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导联合南北士族,运筹帷幄,政令己出,王敦则总掌兵权,专任征伐。这说明当时( )

A.外戚独揽国家大权 B.士族成为政权支柱

C.中央集权受到削弱 D.国家处于四分五裂

2.(2022·重庆市巴蜀中学月考)南北朝时期,北方广大地区主要以谷布进行交易,而南朝钱币的使用量较大,范围较广。据此说明( )

A.北方农作物产量高于南方 B.经济重心已完全转移到南方

C.南方铸造技术领先于北方 D.南方商品经济发展高于北方

3.(2021·山东学考)据《魏书》记载,北魏拓跋氏追溯的初祖是受封北土的黄帝嫡孙,拓跋珪及继任的三位皇帝都曾亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀。至孝文帝时,出于对黄帝的尊崇,改姓元氏。北魏统治者此举的目的是( )

A.推动民族交融 B.巩固自身统治

C.结束分裂局面 D.加速封建化进程

4.北魏统治者认为“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地”。但后来又不得不采用“以农桑为急务”的政策,反映的本质问题是( )

A.统治者重视缓和阶级矛盾

B.统治者重视缓和民族矛盾

C.落后民族最终被较高文明的中原地区所征服

D.统治者重视调整政策、发展经济

5.有西方学者这样说:“这个名为‘大运河’的水路交通网……它将中华文明紧紧地联系在一起,这个紧密程度是欧洲人想都想不出来的……”此观点旨在说明京杭大运河( )

A.利于增加政府财政收入

B.有助于巩固国家统一

C.加快了经济重心南移步伐

D.便利中央对江南的控制

6.隋的富有历来被史学家称道,“古今称国计之富者莫如隋”“积米其多至二千六百余万石”;但也有历史记载开皇十四年(594年)关中大旱,百姓以豆屑杂糠充饥,政府“不怜百姓而惜仓库”。对此理解正确的是( )

A.隋朝是统一繁荣的帝国

B.隋朝自恃富有而滥用民力

C.隋朝过于注重藏富于国

D.历史记载与隋朝实际不符

7.开元年间,唐玄宗改贞观十道为十五道,每道设立一名固定的监察官员——采访处置使。玄宗后期,在设置节度使的道内出现了集节度使与采访使于一身的现象。这一变化( )

A.直接导致了唐朝的灭亡

B.促使藩镇割据的局面形成

C.提高了地方的行政效率

D.削弱了中央对地方的控制

8.(2021·湛江期末)汉代财政年度是所谓“计断九月”,取决于粟的成熟时间。唐代则是“岁终为断”, 收支结算则适应水稻的成熟时节。据此可知,唐代( )

A.水稻开始成为主要粮食作物

B.粟的生产趋于衰落

C.区域经济格局逐渐发生变化

D.政府收入明显增加

9.中国古代官吏选拔制度经历了“世袭制—察举制—九品中正制—科举制”的过程,与“九品中正制”相一致的是( )

A.上品无寒门,下品无势族

B.唐制,取士之科,多因隋旧

C.立嫡以长不以贤

D.举秀才,不知书;举孝廉,父别居

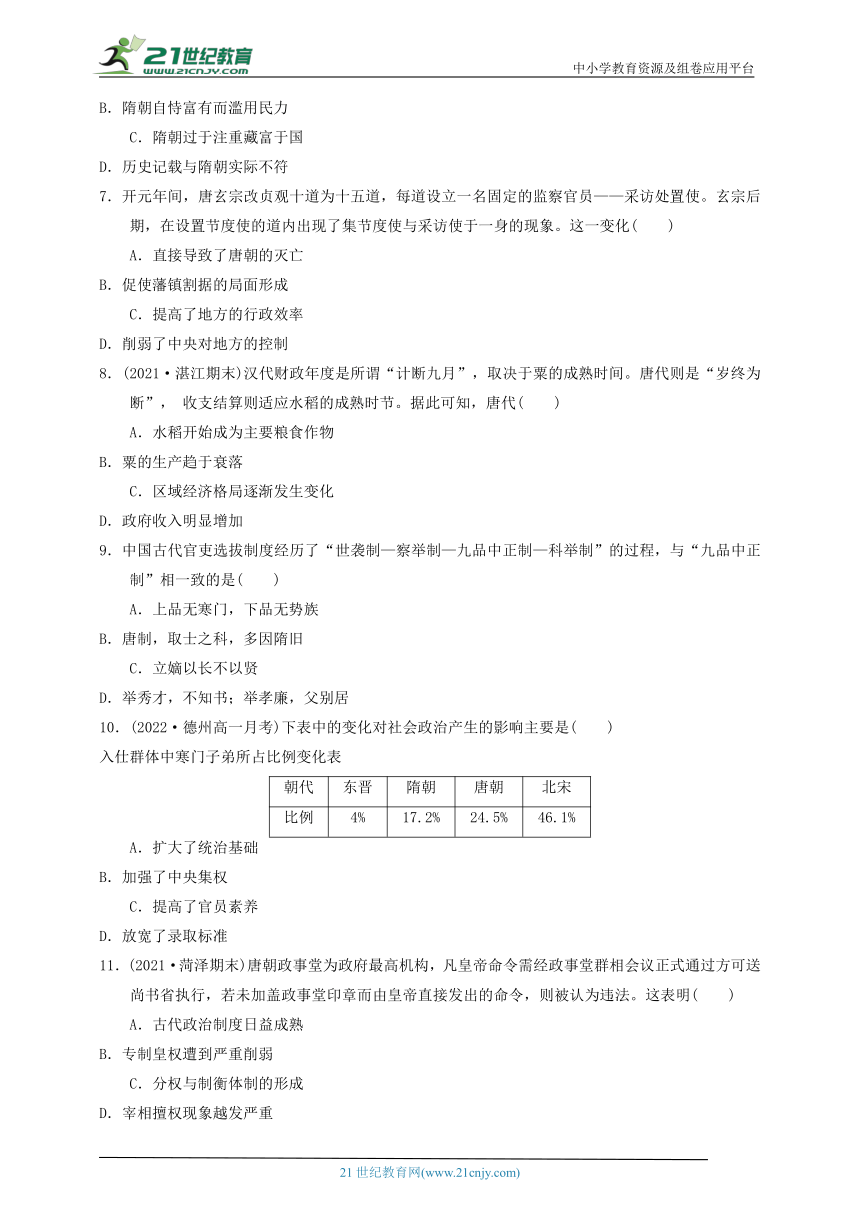

10.(2022·德州高一月考)下表中的变化对社会政治产生的影响主要是( )

入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.扩大了统治基础

B.加强了中央集权

C.提高了官员素养

D.放宽了录取标准

11.(2021·菏泽期末)唐朝政事堂为政府最高机构,凡皇帝命令需经政事堂群相会议正式通过方可送尚书省执行,若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法。这表明( )

A.古代政治制度日益成熟

B.专制皇权遭到严重削弱

C.分权与制衡体制的形成

D.宰相擅权现象越发严重

12.公元755年,唐朝政府所能控制的户口总数为8 914 705户,人口52 919 309人,后来,唐朝政府所能控制的户口总数仅为1 933 174户,人口16 990 386人。为此,唐朝政府采取的主要措施是( )

A.进行税制改革以增加收入

B.推行均田制以稳定自耕农

C.遏制土地私有化发展趋势

D.按人口标准征收租调力役

13.(2021·汕头市潮阳区期末)隋朝大儒王通,在处理儒、释、道三者的关系时,提出了“三教合一”的主张,也就是“儒、释、道三教合归儒”。其本质是( )

A.弘扬儒学 B.否定儒学正统

C.传播佛教 D.倡导思想多元

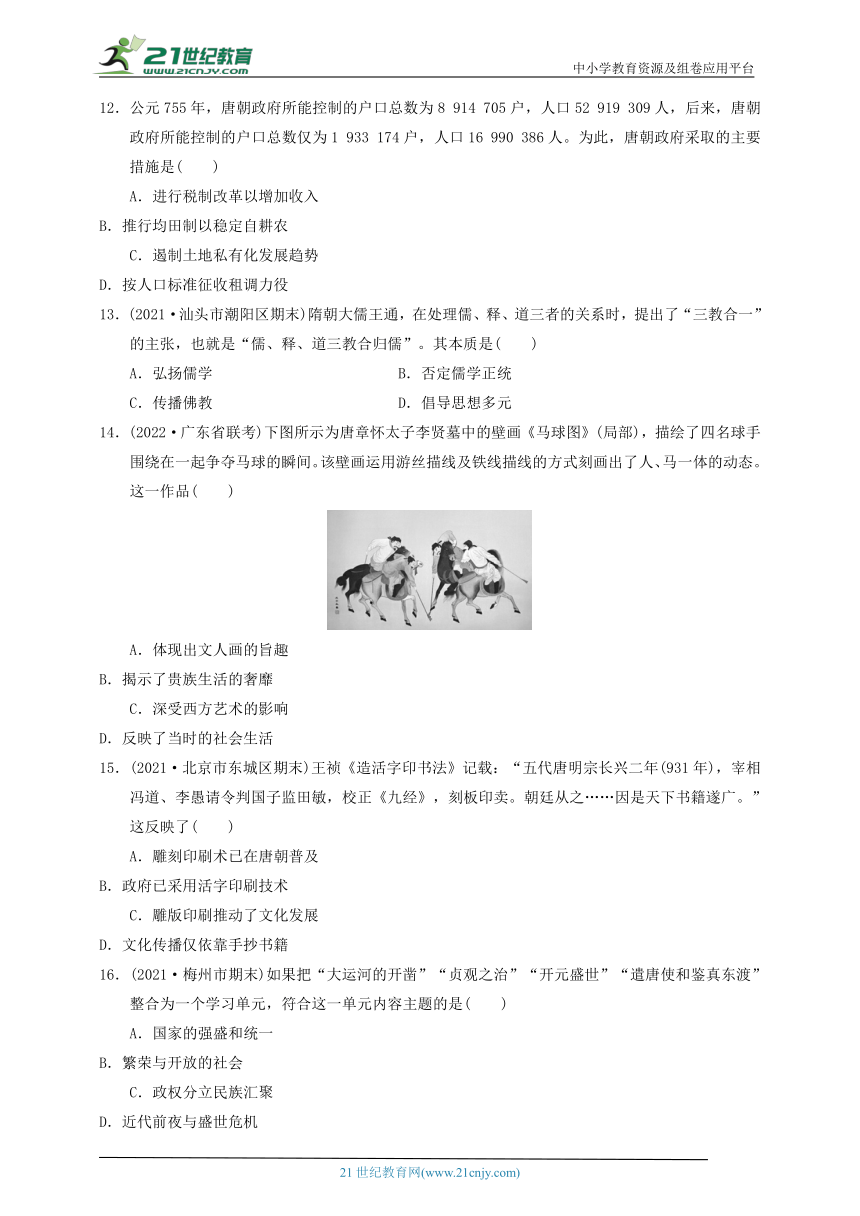

14.(2022·广东省联考)下图所示为唐章怀太子李贤墓中的壁画《马球图》(局部),描绘了四名球手围绕在一起争夺马球的瞬间。该壁画运用游丝描线及铁线描线的方式刻画出了人、马一体的动态。这一作品( )

A.体现出文人画的旨趣

B.揭示了贵族生活的奢靡

C.深受西方艺术的影响

D.反映了当时的社会生活

15.(2021·北京市东城区期末)王祯《造活字印书法》记载:“五代唐明宗长兴二年(931年),宰相冯道、李愚请令判国子监田敏,校正《九经》,刻板印卖。朝廷从之……因是天下书籍遂广。”这反映了( )

A.雕刻印刷术已在唐朝普及

B.政府已采用活字印刷技术

C.雕版印刷推动了文化发展

D.文化传播仅依靠手抄书籍

16.(2021·梅州市期末)如果把“大运河的开凿”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个学习单元,符合这一单元内容主题的是( )

A.国家的强盛和统一

B.繁荣与开放的社会

C.政权分立民族汇聚

D.近代前夜与盛世危机

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(2022·潍坊高一期中)(14分)阅读材料,回答问题。

材料 魏晋南北朝时期政权更迭示意图

提取材料中两项反映该时期历史发展的信息,并结合所学知识予以简要说明。

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 以唐太宗为首的统治集团从隋末农民战争中吸取了教训,认识到农民反抗是由“赋役繁重,官吏贪求,饥寒切身”引起的,只有“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,才能巩固统治。太宗君臣曾反复引用“水能载舟,亦能覆舟”的古语来警励自己。唐太宗继承了唐高祖协调地主阶级内部各集团利益的办法,兼用关陇、关东和江南的贵族和士族。同时,他还提拔了不少关东的普通地主,如魏征等。这些人多数参加过农民起义,他们在缓和阶级矛盾、稳定统治方面起了重要的作用。唐太宗能够广泛听取官僚的意见,注意纳谏。魏征就不断提醒唐太宗“居安思危”“慎终如始”。从贞观元年到贞观三年,关东、关中各地连续发生水旱之灾,唐太宗令灾区开仓赈济,准许就食他州。……据史载,贞观四年,全国大丰收,流散的人都返回乡里,以后又年年丰收。

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出唐太宗即位后采取的措施。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,回答唐太宗所采取措施的主要影响。(4分)

19.(14分)历史研究应坚持“有一分材料,只说一分的话。”阅读材料,回答问题。

材料

史料 史料解释 结论

秦半两形状取“天圆地方”之意,外圆象征天命,内方代表皇权。

凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事。 ——《资治通鉴·唐纪》 皇权加强,提高了决策的正确性。

据材料并从论从史出的角度,对表中空缺部分进行补充。

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 唐代文明是否兼收并蓄,有如下评价:唐代的社会和文化吸收此前数百年间的历史遗产,能够兼容并包地摄取外来的各种文化营养。

——摘编自[美]杜希德、芮沃寿《唐朝的概观》

尽管在宗教、艺术、器物等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚等文明,对于唐代的习俗、生活发生着深刻的影响,但是唐代的官职、兵制、刑法、赋役等主要制度都源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变。

——摘编自张广达《唐代的中外文化汇

聚与晚清的中外文化冲突》

当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,是要在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展……开放趋势与保守倾向并存。

——摘编自邓小南《中国古代政治与文化》

结合材料与所学知识,围绕“开放”与“保守”自行拟定具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

参考答案

B【解析】王导、王敦是东晋时期非常有名的门阀士族,“王导联合南北士族,运筹帷幄,政令己出,王敦则总掌兵权,专任征伐”反映出其对政权的影响大,当时士族成为东晋政权的主要支柱,B项正确。

D【解析】据材料“南北朝时期,北方广大地区主要以谷布进行交易,而南朝钱币的使用量较大,范围较广”,可知南北朝时期北方由于战乱、政权更迭频繁,生产遭到破坏,商品经济遭到打击,所以商品交换以物易物。而南朝相对稳定,钱币流通广泛,南北商业发展存在差异,南方商品经济相对发展,所以使用钱币较多,故选D项;材料说的是商品交易,看不出农作物产量,排除A项;南宋时经济重心才转移到南方,排除B项;铸造技术属于客观原因,商品经济才是主要原因,排除C项。

B【解析】北魏是鲜卑族,但是其统治者追溯初祖时将自己视为黄帝的后裔,而且在政治层面强调对黄帝的祭祀,甚至改姓元氏,这种认祖归宗于华夏始祖的做法从根本目的分析是为了巩固自身的统治,以获得政权合法性,B项正确;A项是客观影响,排除;北魏并未结束分裂割据,排除C项;D项是客观影响,排除。

C【解析】材料主要反映了北魏统治者采用汉族先进的文化及措施的问题,实际上反映了少数民族的封建化进程,C项正确;材料没有涉及阶级矛盾和民族矛盾,排除A、B两项;D项与“本质问题”不符,排除。

B【解析】据题意“它将中华文明紧紧地联系在一起”可知京杭大运河的开通,有利于沟通南北,巩固国家统一,故选B项;题意没有体现财政收入、经济重心南移和对江南的控制,故排除A、C、D三项。

C【解析】材料中“积米其多至二千六百余万石”体现了“国富”,而“以豆屑杂糠充饥”体现了“民贫”,故选C项;“统一繁荣的帝国”是对材料的片面理解,排除A项;材料中没有体现“滥用民力”,排除B项;材料中的历史记载符合实际,排除D项。

D【解析】设置节度使的道内出现了集节度使与采访使于一身的现象,不是导致唐灭亡的直接原因,A项错误;藩镇割据主要是由于节度使制度所致,B项错误;材料中“集节度使与采访使于一身的现象”导致军、政、监察集于一身,不利于防范贪腐、渎职等行为,不利于中央对地方的控制,C项错误,D项正确。

C【解析】结合所学,北方种粟为主,南方以种水稻为主,汉代财政年度是取决于粟的成熟时间,唐代的收支结算则是适应水稻的成熟季节,这种变化说明南方的经济影响力在不断提升,传统的区域经济格局发生改变,故选C项;新石器时代长江下游的河姆渡文化的居民已经开始种植水稻,水稻是南方的主要粮食作物,因此“开始”说法错误,排除A项;粟是北方的主要作物,水稻是南方的主要作物,财政结算时间的变化,不能说明粟的生产趋于衰落,排除B项;财政结算时间的变化,不能反映财政收入的情况,排除D项。

A【解析】士族垄断政权的局面与魏晋时期的九品中正制有关,A项正确;隋朝时期,科举制正式形成,唐朝沿用并发展了隋朝的科举制,B项与科举制有关,排除;C项指的是宗法制,排除;D项与汉代的察举制有关,排除。

A【解析】通过表格数据再结合所学知识可知,之所以出现这种现象,其主要原因是科举制的实施,使得统治者的统治基础得到了扩大,故选A项;材料与“加强中央集权”无关,排除B项;表格数据主要反映的是统治基础的扩大,不是官员的素质,排除C项;科举制体现的是录取标准的变化,与放宽录取标准没有关系,排除D项。

A【解析】据材料“若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法”可知,皇帝不能越过三省直接发布命令,皇帝的决策在三省运行机制之中,三省机关参与最高决策的程序已经制度化,表明古代政治制度日益成熟,故选A项;“严重削弱”说法错误,专制皇权只是受到一定程度的制约,排除B项;分权与制衡体制是近代西方民主的政治原则,排除C项;“群相会议”说明三省宰相彼此制约,防止其擅权,排除D项。

A【解析】唐朝政府所能控制的户口减少,是因为户税负担沉重,为此唐朝政府采取的主要措施是进行税制改革,实行两税法,实行以财产多少为征税标准,以增加收入,故A项正确。

A【解析】面对儒家受到佛、道冲击的局面,隋朝的儒学家提出“三教合归儒”的主张,本质是为了复兴儒学,故选A项;儒学家是为了复兴儒学,而非否定儒学,排除B项;既然是“儒、释、道三教合归儒”,就是为了弘扬儒学,而非佛教,排除C项;最后的落脚点是“儒、释、道三教合归儒”可见,不是为了倡导思想多元,排除D项。

D【解析】壁画《马球图》描绘了唐朝时期球手相互争夺马球的场景,这反映了当时的社会生活,故选D项;文人画出现在宋朝时期,其画作注重意境,排除A项;题干中述及的是“四名球手”,而不是贵族,排除B项;壁画《马球图》中没有西方艺术的因子在里面,它属于中国的传统人物画的一种,排除C项。

C【解析】据材料“刻板印卖……因是天下书籍遂广”可知,雕版印刷使书籍广泛流传,推动了文化发展,故选C项;“普及”说法绝对,排除A项;活字印刷术在宋代才出现,排除B项;仅依靠手抄书籍与“刻板印卖”不符,排除D项。

B【解析】材料中的史实发生在隋唐时期,从经济、政治、对外交往方面展现了这一时期繁荣与开放的社会风貌,故选B项;“国家的强盛和统一”与“遣唐使和鉴真东渡”不符,排除A项;“政权分立民族汇聚”指三国两晋南北朝时期,排除C项;“近代前夜与盛世危机”指晚清,排除D项。

信息1:统一是历史发展的主流。

信息2:南方相对于北方政权稳定,有利于南方经济发展。

信息3:少数民族内迁建立政权,推动社会发展。

信息4:少数民族内迁、北民南迁,促进民族交融。

简要说明,从图片反映历史信息的背景、表现、影响等角度作答,史实准确,史论结合,逻辑严密。

(1)措施:强调以民为本,轻徭薄赋;选用廉吏,重视纳谏;协调统治集团内部矛盾;选拔下层官员;赈济灾民。

(2)影响:政局稳定,经济繁荣,文化昌盛,法律完备,人才济济,出现了贞观之治的局面。

秦朝:秦半两的设计体现出神权与皇权的结合,凸显君临天下、皇权至上的理念。唐朝:中书决策、门下(给事中、黄门侍郎)封驳,分权制约;五花判事,中书舍人各自提出对军国大事的处理意见;集体议政。

示例一

论题:唐文化兼收并蓄,开放多元。

阐述:唐朝国家统一,社会稳定,经济繁荣;(思想)唐朝风气开放,儒学较多地吸取了佛教和道教的思想;(习俗、生活、宗教、器物)中外交流频繁,吸收了印度、中亚、西亚的宗教、艺术,如敦煌壁画中的飞天形象,是多元文化因素的混合物;歌舞剧《霓裳羽衣舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素,丰富了人民的生活。

示例二

论题:唐朝文化是保守的。

阐述:唐代的官职(三省六部制)、兵制、刑法(《唐律》)、土地和赋役(均田制、租庸调制)等主要制度都源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变,政治制度、伦理文化都没有发生改变。当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展(服务于专制主义中央集权,巩固统治)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

单元检测

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.司马睿(晋元帝)从东渡到登基,主要依赖王导、王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导联合南北士族,运筹帷幄,政令己出,王敦则总掌兵权,专任征伐。这说明当时( )

A.外戚独揽国家大权 B.士族成为政权支柱

C.中央集权受到削弱 D.国家处于四分五裂

2.(2022·重庆市巴蜀中学月考)南北朝时期,北方广大地区主要以谷布进行交易,而南朝钱币的使用量较大,范围较广。据此说明( )

A.北方农作物产量高于南方 B.经济重心已完全转移到南方

C.南方铸造技术领先于北方 D.南方商品经济发展高于北方

3.(2021·山东学考)据《魏书》记载,北魏拓跋氏追溯的初祖是受封北土的黄帝嫡孙,拓跋珪及继任的三位皇帝都曾亲往或遣使至涿鹿黄帝庙祭祀。至孝文帝时,出于对黄帝的尊崇,改姓元氏。北魏统治者此举的目的是( )

A.推动民族交融 B.巩固自身统治

C.结束分裂局面 D.加速封建化进程

4.北魏统治者认为“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地”。但后来又不得不采用“以农桑为急务”的政策,反映的本质问题是( )

A.统治者重视缓和阶级矛盾

B.统治者重视缓和民族矛盾

C.落后民族最终被较高文明的中原地区所征服

D.统治者重视调整政策、发展经济

5.有西方学者这样说:“这个名为‘大运河’的水路交通网……它将中华文明紧紧地联系在一起,这个紧密程度是欧洲人想都想不出来的……”此观点旨在说明京杭大运河( )

A.利于增加政府财政收入

B.有助于巩固国家统一

C.加快了经济重心南移步伐

D.便利中央对江南的控制

6.隋的富有历来被史学家称道,“古今称国计之富者莫如隋”“积米其多至二千六百余万石”;但也有历史记载开皇十四年(594年)关中大旱,百姓以豆屑杂糠充饥,政府“不怜百姓而惜仓库”。对此理解正确的是( )

A.隋朝是统一繁荣的帝国

B.隋朝自恃富有而滥用民力

C.隋朝过于注重藏富于国

D.历史记载与隋朝实际不符

7.开元年间,唐玄宗改贞观十道为十五道,每道设立一名固定的监察官员——采访处置使。玄宗后期,在设置节度使的道内出现了集节度使与采访使于一身的现象。这一变化( )

A.直接导致了唐朝的灭亡

B.促使藩镇割据的局面形成

C.提高了地方的行政效率

D.削弱了中央对地方的控制

8.(2021·湛江期末)汉代财政年度是所谓“计断九月”,取决于粟的成熟时间。唐代则是“岁终为断”, 收支结算则适应水稻的成熟时节。据此可知,唐代( )

A.水稻开始成为主要粮食作物

B.粟的生产趋于衰落

C.区域经济格局逐渐发生变化

D.政府收入明显增加

9.中国古代官吏选拔制度经历了“世袭制—察举制—九品中正制—科举制”的过程,与“九品中正制”相一致的是( )

A.上品无寒门,下品无势族

B.唐制,取士之科,多因隋旧

C.立嫡以长不以贤

D.举秀才,不知书;举孝廉,父别居

10.(2022·德州高一月考)下表中的变化对社会政治产生的影响主要是( )

入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.扩大了统治基础

B.加强了中央集权

C.提高了官员素养

D.放宽了录取标准

11.(2021·菏泽期末)唐朝政事堂为政府最高机构,凡皇帝命令需经政事堂群相会议正式通过方可送尚书省执行,若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法。这表明( )

A.古代政治制度日益成熟

B.专制皇权遭到严重削弱

C.分权与制衡体制的形成

D.宰相擅权现象越发严重

12.公元755年,唐朝政府所能控制的户口总数为8 914 705户,人口52 919 309人,后来,唐朝政府所能控制的户口总数仅为1 933 174户,人口16 990 386人。为此,唐朝政府采取的主要措施是( )

A.进行税制改革以增加收入

B.推行均田制以稳定自耕农

C.遏制土地私有化发展趋势

D.按人口标准征收租调力役

13.(2021·汕头市潮阳区期末)隋朝大儒王通,在处理儒、释、道三者的关系时,提出了“三教合一”的主张,也就是“儒、释、道三教合归儒”。其本质是( )

A.弘扬儒学 B.否定儒学正统

C.传播佛教 D.倡导思想多元

14.(2022·广东省联考)下图所示为唐章怀太子李贤墓中的壁画《马球图》(局部),描绘了四名球手围绕在一起争夺马球的瞬间。该壁画运用游丝描线及铁线描线的方式刻画出了人、马一体的动态。这一作品( )

A.体现出文人画的旨趣

B.揭示了贵族生活的奢靡

C.深受西方艺术的影响

D.反映了当时的社会生活

15.(2021·北京市东城区期末)王祯《造活字印书法》记载:“五代唐明宗长兴二年(931年),宰相冯道、李愚请令判国子监田敏,校正《九经》,刻板印卖。朝廷从之……因是天下书籍遂广。”这反映了( )

A.雕刻印刷术已在唐朝普及

B.政府已采用活字印刷技术

C.雕版印刷推动了文化发展

D.文化传播仅依靠手抄书籍

16.(2021·梅州市期末)如果把“大运河的开凿”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个学习单元,符合这一单元内容主题的是( )

A.国家的强盛和统一

B.繁荣与开放的社会

C.政权分立民族汇聚

D.近代前夜与盛世危机

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(2022·潍坊高一期中)(14分)阅读材料,回答问题。

材料 魏晋南北朝时期政权更迭示意图

提取材料中两项反映该时期历史发展的信息,并结合所学知识予以简要说明。

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 以唐太宗为首的统治集团从隋末农民战争中吸取了教训,认识到农民反抗是由“赋役繁重,官吏贪求,饥寒切身”引起的,只有“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,才能巩固统治。太宗君臣曾反复引用“水能载舟,亦能覆舟”的古语来警励自己。唐太宗继承了唐高祖协调地主阶级内部各集团利益的办法,兼用关陇、关东和江南的贵族和士族。同时,他还提拔了不少关东的普通地主,如魏征等。这些人多数参加过农民起义,他们在缓和阶级矛盾、稳定统治方面起了重要的作用。唐太宗能够广泛听取官僚的意见,注意纳谏。魏征就不断提醒唐太宗“居安思危”“慎终如始”。从贞观元年到贞观三年,关东、关中各地连续发生水旱之灾,唐太宗令灾区开仓赈济,准许就食他州。……据史载,贞观四年,全国大丰收,流散的人都返回乡里,以后又年年丰收。

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出唐太宗即位后采取的措施。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,回答唐太宗所采取措施的主要影响。(4分)

19.(14分)历史研究应坚持“有一分材料,只说一分的话。”阅读材料,回答问题。

材料

史料 史料解释 结论

秦半两形状取“天圆地方”之意,外圆象征天命,内方代表皇权。

凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事。 ——《资治通鉴·唐纪》 皇权加强,提高了决策的正确性。

据材料并从论从史出的角度,对表中空缺部分进行补充。

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 唐代文明是否兼收并蓄,有如下评价:唐代的社会和文化吸收此前数百年间的历史遗产,能够兼容并包地摄取外来的各种文化营养。

——摘编自[美]杜希德、芮沃寿《唐朝的概观》

尽管在宗教、艺术、器物等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚等文明,对于唐代的习俗、生活发生着深刻的影响,但是唐代的官职、兵制、刑法、赋役等主要制度都源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变。

——摘编自张广达《唐代的中外文化汇

聚与晚清的中外文化冲突》

当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,是要在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展……开放趋势与保守倾向并存。

——摘编自邓小南《中国古代政治与文化》

结合材料与所学知识,围绕“开放”与“保守”自行拟定具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

参考答案

B【解析】王导、王敦是东晋时期非常有名的门阀士族,“王导联合南北士族,运筹帷幄,政令己出,王敦则总掌兵权,专任征伐”反映出其对政权的影响大,当时士族成为东晋政权的主要支柱,B项正确。

D【解析】据材料“南北朝时期,北方广大地区主要以谷布进行交易,而南朝钱币的使用量较大,范围较广”,可知南北朝时期北方由于战乱、政权更迭频繁,生产遭到破坏,商品经济遭到打击,所以商品交换以物易物。而南朝相对稳定,钱币流通广泛,南北商业发展存在差异,南方商品经济相对发展,所以使用钱币较多,故选D项;材料说的是商品交易,看不出农作物产量,排除A项;南宋时经济重心才转移到南方,排除B项;铸造技术属于客观原因,商品经济才是主要原因,排除C项。

B【解析】北魏是鲜卑族,但是其统治者追溯初祖时将自己视为黄帝的后裔,而且在政治层面强调对黄帝的祭祀,甚至改姓元氏,这种认祖归宗于华夏始祖的做法从根本目的分析是为了巩固自身的统治,以获得政权合法性,B项正确;A项是客观影响,排除;北魏并未结束分裂割据,排除C项;D项是客观影响,排除。

C【解析】材料主要反映了北魏统治者采用汉族先进的文化及措施的问题,实际上反映了少数民族的封建化进程,C项正确;材料没有涉及阶级矛盾和民族矛盾,排除A、B两项;D项与“本质问题”不符,排除。

B【解析】据题意“它将中华文明紧紧地联系在一起”可知京杭大运河的开通,有利于沟通南北,巩固国家统一,故选B项;题意没有体现财政收入、经济重心南移和对江南的控制,故排除A、C、D三项。

C【解析】材料中“积米其多至二千六百余万石”体现了“国富”,而“以豆屑杂糠充饥”体现了“民贫”,故选C项;“统一繁荣的帝国”是对材料的片面理解,排除A项;材料中没有体现“滥用民力”,排除B项;材料中的历史记载符合实际,排除D项。

D【解析】设置节度使的道内出现了集节度使与采访使于一身的现象,不是导致唐灭亡的直接原因,A项错误;藩镇割据主要是由于节度使制度所致,B项错误;材料中“集节度使与采访使于一身的现象”导致军、政、监察集于一身,不利于防范贪腐、渎职等行为,不利于中央对地方的控制,C项错误,D项正确。

C【解析】结合所学,北方种粟为主,南方以种水稻为主,汉代财政年度是取决于粟的成熟时间,唐代的收支结算则是适应水稻的成熟季节,这种变化说明南方的经济影响力在不断提升,传统的区域经济格局发生改变,故选C项;新石器时代长江下游的河姆渡文化的居民已经开始种植水稻,水稻是南方的主要粮食作物,因此“开始”说法错误,排除A项;粟是北方的主要作物,水稻是南方的主要作物,财政结算时间的变化,不能说明粟的生产趋于衰落,排除B项;财政结算时间的变化,不能反映财政收入的情况,排除D项。

A【解析】士族垄断政权的局面与魏晋时期的九品中正制有关,A项正确;隋朝时期,科举制正式形成,唐朝沿用并发展了隋朝的科举制,B项与科举制有关,排除;C项指的是宗法制,排除;D项与汉代的察举制有关,排除。

A【解析】通过表格数据再结合所学知识可知,之所以出现这种现象,其主要原因是科举制的实施,使得统治者的统治基础得到了扩大,故选A项;材料与“加强中央集权”无关,排除B项;表格数据主要反映的是统治基础的扩大,不是官员的素质,排除C项;科举制体现的是录取标准的变化,与放宽录取标准没有关系,排除D项。

A【解析】据材料“若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法”可知,皇帝不能越过三省直接发布命令,皇帝的决策在三省运行机制之中,三省机关参与最高决策的程序已经制度化,表明古代政治制度日益成熟,故选A项;“严重削弱”说法错误,专制皇权只是受到一定程度的制约,排除B项;分权与制衡体制是近代西方民主的政治原则,排除C项;“群相会议”说明三省宰相彼此制约,防止其擅权,排除D项。

A【解析】唐朝政府所能控制的户口减少,是因为户税负担沉重,为此唐朝政府采取的主要措施是进行税制改革,实行两税法,实行以财产多少为征税标准,以增加收入,故A项正确。

A【解析】面对儒家受到佛、道冲击的局面,隋朝的儒学家提出“三教合归儒”的主张,本质是为了复兴儒学,故选A项;儒学家是为了复兴儒学,而非否定儒学,排除B项;既然是“儒、释、道三教合归儒”,就是为了弘扬儒学,而非佛教,排除C项;最后的落脚点是“儒、释、道三教合归儒”可见,不是为了倡导思想多元,排除D项。

D【解析】壁画《马球图》描绘了唐朝时期球手相互争夺马球的场景,这反映了当时的社会生活,故选D项;文人画出现在宋朝时期,其画作注重意境,排除A项;题干中述及的是“四名球手”,而不是贵族,排除B项;壁画《马球图》中没有西方艺术的因子在里面,它属于中国的传统人物画的一种,排除C项。

C【解析】据材料“刻板印卖……因是天下书籍遂广”可知,雕版印刷使书籍广泛流传,推动了文化发展,故选C项;“普及”说法绝对,排除A项;活字印刷术在宋代才出现,排除B项;仅依靠手抄书籍与“刻板印卖”不符,排除D项。

B【解析】材料中的史实发生在隋唐时期,从经济、政治、对外交往方面展现了这一时期繁荣与开放的社会风貌,故选B项;“国家的强盛和统一”与“遣唐使和鉴真东渡”不符,排除A项;“政权分立民族汇聚”指三国两晋南北朝时期,排除C项;“近代前夜与盛世危机”指晚清,排除D项。

信息1:统一是历史发展的主流。

信息2:南方相对于北方政权稳定,有利于南方经济发展。

信息3:少数民族内迁建立政权,推动社会发展。

信息4:少数民族内迁、北民南迁,促进民族交融。

简要说明,从图片反映历史信息的背景、表现、影响等角度作答,史实准确,史论结合,逻辑严密。

(1)措施:强调以民为本,轻徭薄赋;选用廉吏,重视纳谏;协调统治集团内部矛盾;选拔下层官员;赈济灾民。

(2)影响:政局稳定,经济繁荣,文化昌盛,法律完备,人才济济,出现了贞观之治的局面。

秦朝:秦半两的设计体现出神权与皇权的结合,凸显君临天下、皇权至上的理念。唐朝:中书决策、门下(给事中、黄门侍郎)封驳,分权制约;五花判事,中书舍人各自提出对军国大事的处理意见;集体议政。

示例一

论题:唐文化兼收并蓄,开放多元。

阐述:唐朝国家统一,社会稳定,经济繁荣;(思想)唐朝风气开放,儒学较多地吸取了佛教和道教的思想;(习俗、生活、宗教、器物)中外交流频繁,吸收了印度、中亚、西亚的宗教、艺术,如敦煌壁画中的飞天形象,是多元文化因素的混合物;歌舞剧《霓裳羽衣舞曲》则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素,丰富了人民的生活。

示例二

论题:唐朝文化是保守的。

阐述:唐代的官职(三省六部制)、兵制、刑法(《唐律》)、土地和赋役(均田制、租庸调制)等主要制度都源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变,政治制度、伦理文化都没有发生改变。当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展(服务于专制主义中央集权,巩固统治)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进