高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第13课从明朝建立到清军入关(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第13课从明朝建立到清军入关(共22张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-30 23:00:16 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第四单元 明清中国版图的奠定

与面临的挑战

第13课 从明朝建立到清军入关

课标要求

通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;通过了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

2.海上交通与沿海形势

3.内陆边疆与明清易代

红巾起义军

吏

户

兵

工

刑

礼

六部

皇 帝

中书省(宰相)

中书省(宰相)

内 阁

《醉太平·小令》【元】

堂堂大元,奸佞当权。

开河变钞祸根源,

惹红巾(起义军)万千。

官法滥,刑法重,黎民怨。

人吃人,钞买钞,何曾见?

贼做官,官做贼,混愚贤。

哀哉可怜!

元代宝钞

1.明朝政治制度的变化

红巾起义军

红巾起义军

1.明朝政治制度的变化

元末农民起义

1351年,元朝爆发农民起义;

起义将领朱元璋势力逐渐强大,统一了南方大部分地区;

建立政权

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。朱元璋就是明太祖;

完成统一

1368年,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

1.明朝政治制度的变化

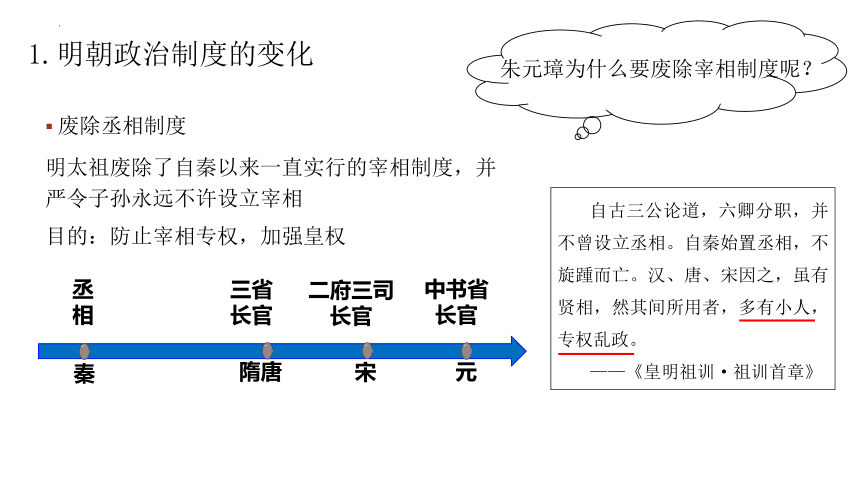

废除丞相制度

明太祖废除了自秦以来一直实行的宰相制度,并严令子孙永远不许设立宰相

二府三司长官

中书省长官

三省长官

丞

相

秦

隋唐

宋

元

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。

——《皇明祖训·祖训首章》

朱元璋为什么要废除宰相制度呢?

目的:防止宰相专权,加强皇权

1.明朝政治制度的变化

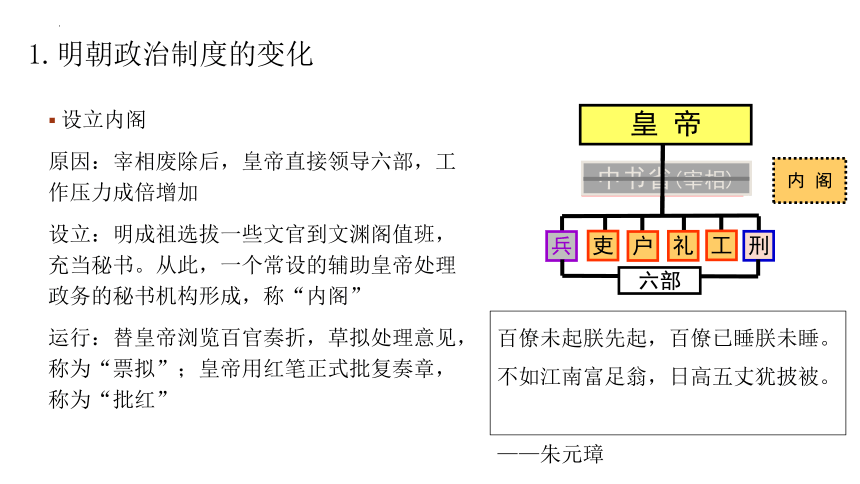

设立内阁

原因:宰相废除后,皇帝直接领导六部,工作压力成倍增加

设立:明成祖选拔一些文官到文渊阁值班,充当秘书。从此,一个常设的辅助皇帝处理政务的秘书机构形成,称“内阁”

运行:替皇帝浏览百官奏折,草拟处理意见,称为“票拟”;皇帝用红笔正式批复奏章,称为“批红”

吏

户

兵

工

刑

礼

六部

皇 帝

中书省(宰相)

中书省(宰相)

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高五丈犹披被。

——朱元璋

内 阁

1.明朝政治制度的变化

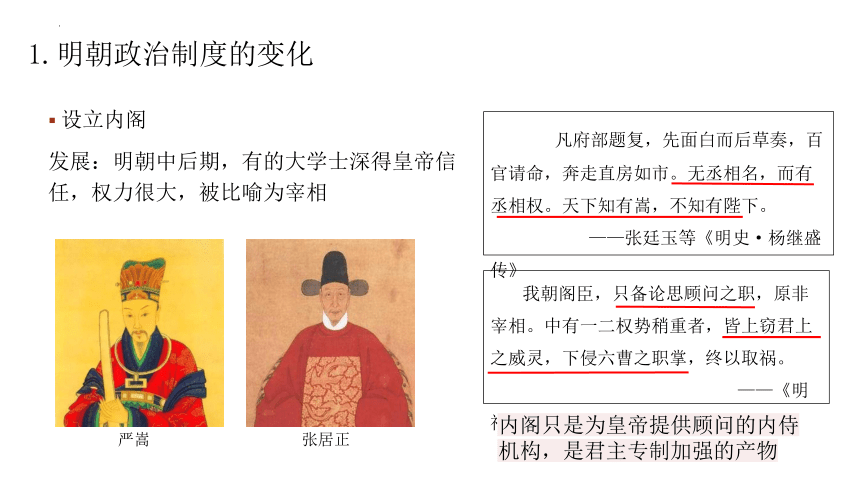

设立内阁

发展:明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相

凡府部题复,先面白而后草奏,百官请命,奔走直房如市。无丞相名,而有丞相权。天下知有嵩,不知有陛下。

——张廷玉等《明史·杨继盛传》

严嵩

张居正

我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以取祸。

——《明神宗实录》

内阁只是为皇帝提供顾问的内侍机构,是君主专制加强的产物

1.明朝政治制度的变化

宦官专权

原因:宦官得到皇帝的信任

表现:

司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力

负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民进行监视、侦察,有权逮捕、施刑

明成祖

明太祖洪武十七年,铸铁牌置于宫门内:

“内臣不得干预政事,犯者斩。”

《入跸图》明神宗时期锦衣卫

尝与客饮,帝密使人侦视。翼日,问濂昨饮酒否,坐客为谁,馔何物。濂具以实对。笑曰:“诚然,卿不朕欺。”

——张廷玉等《明史·宋濂传》

从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

2.海上交通与沿海形势

朱元璋建立明朝

废宰相权分六部

明成祖设立内阁

宦官专权与厂卫

《皇都积胜图》之贡狮图

榜葛剌(索马里)国王遣使送“麒麟”

2.海上交通与沿海形势

郑和下西洋

时间:15世纪前期

概况:明成祖派遣宦官郑和远航海外

先后7次率领船队出海

访问了亚非30多个国家和地区

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——张廷玉等《明史·郑和传》

根据材料概括郑和下西洋的目的

提高明朝在国外的地位和威望

用中国的货物换取海外的奇珍

寻找建文帝

郑和下西洋

2.海上交通与沿海形势

郑和下西洋

评价:郑和下西洋是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。

榜葛剌(索马里)国王遣使送“麒麟”

这样大规模的航海活动是人类历史上的破天荒头一次。明朝的船队在葡萄牙人于1498年到达印度的近一个世纪之前就到达了印度洋地区。

——(美)费正清《中国 传统与变迁》

《皇都积胜图》之贡狮图

郑和出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回些奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。

——(美)费正清《中国 传统与变迁》

2.海上交通与沿海形势

戚继光抗倭

背景:

元末,日本海盗在我国东部沿海骚扰;

明前期,朝廷严禁海外贸易,海上走私活动与倭寇混杂

过程:

戚家军出兵浙江台州九战九捷

与俞大猷合作在闽粤重创倭寇

结果:东南沿海形势稳定下来,朝廷放松对私人海外贸易限制

2.海上交通与沿海形势

殖民者的侵略

背景:

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁

表现:

16世纪中期,葡萄牙人获得濠镜澳的居住权

荷兰和西班牙分别占据台湾岛的南部和北部

明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾

当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一镞,而官军死者已无算。海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云。

——沈德符《万历野获编》

荷兰的火器制造技术已经明显领先于中国

从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

2.海上交通与沿海形势

3.内陆边疆与明清易代

郑和下西洋

戚继光抗倭

欧洲殖民者

3.内陆边疆与明清易代

瓦剌和鞑靼

元朝灭亡后,草原上的蒙古人逐渐形成鞑靼、瓦剌两大集团

为防御他们南下,明朝重新修筑了长城

明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防,两次突破长城深入内地,包围北京

1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面

3.内陆边疆与明清易代

对西藏的管理

藏族地区在明朝称为乌思藏

明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号;

设立行都指挥使司等机构管理西藏军民事务

任用藏族上层人士进行管理

对东北的管理

明朝前期,派人去东北招抚,设立奴儿干都司,并对东北女真各部落首领封授官号

3.内陆边疆与明清易代

明朝经略边疆的措施表(部分地区) 地区 措施

北部 筑长城,俺答封贡

西南 封授僧俗首领,设立行都指挥使司,任用藏族上层人士管理

东北 设奴儿干都司,封授女真各部首领

形式多样,因俗而治

3.内陆边疆与明清易代

后金与大清

16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部

1616年,努尔哈赤称汗,国号大金,并对明朝展开进攻

其子皇太极改女真族名为满洲,并于1636年称帝,改国号为大清

我祖宗以来,与大明看边,忠顺有年。只因南朝皇帝高拱深宫之中,文武边官,欺狂壅蔽……其势之最大最惨者,计有七件:我祖宗与南朝看边进贡,忠顺已久,忽于万历年间,将我二祖无罪加诛,其恨一也。

——天聪四年《木刻揭榜》

清太祖努尔哈赤

清太宗皇太极

3.内陆边疆与明清易代

明清易代

在清朝崛起之际,明朝政治黑暗,天灾不断,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠。

1644年,农民军首领李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明思宗自缢,明朝灭亡。

奉天威武征讨大将军朱寿

明武宗朱厚照

荒淫无度,宠信宦官

荒疏朝政,藩王叛乱

明神宗朱翊钧

前期图强、后期荒政

二十八年不上朝

明代《流民图》(局部)

杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。

——张岱《石匮书后集》

3.内陆边疆与明清易代

明清易代

清军入关:清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

完成统一:此后又经过20多年的激烈战斗,清朝将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治

正黄旗

正白旗

正蓝旗

正红旗

镶黄旗

镶白旗

镶蓝旗

镶红旗

课堂小结

从明朝建立到清军入关

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

内陆边疆与明清易代

1368年,朱元璋称帝,建立明朝

朱元璋为加强皇权,废除宰相制度

明成祖设立内阁

设司礼监,出现宦官专权局面

前期:郑和七下西洋

中期:戚继光抗倭、台州九战九捷

后期:葡萄牙人占领澳门、荷兰人占领台湾

北部:(瓦剌、鞑靼)筑长城、封贡

西藏:封授僧俗首领,设立行都指挥使司

东北:奴儿干都司、封授女真各部首领

1616年,努尔哈赤建立大金;1636年,皇太极建立大清

1644年,李自成建立大顺政权,攻占北京,明朝灭亡

1644年,清军攻入山海关,进占并迁都北京;随后建立起对全国的统治

牵制

经略边疆

第四单元 明清中国版图的奠定

与面临的挑战

第13课 从明朝建立到清军入关

课标要求

通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;通过了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

2.海上交通与沿海形势

3.内陆边疆与明清易代

红巾起义军

吏

户

兵

工

刑

礼

六部

皇 帝

中书省(宰相)

中书省(宰相)

内 阁

《醉太平·小令》【元】

堂堂大元,奸佞当权。

开河变钞祸根源,

惹红巾(起义军)万千。

官法滥,刑法重,黎民怨。

人吃人,钞买钞,何曾见?

贼做官,官做贼,混愚贤。

哀哉可怜!

元代宝钞

1.明朝政治制度的变化

红巾起义军

红巾起义军

1.明朝政治制度的变化

元末农民起义

1351年,元朝爆发农民起义;

起义将领朱元璋势力逐渐强大,统一了南方大部分地区;

建立政权

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。朱元璋就是明太祖;

完成统一

1368年,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

1.明朝政治制度的变化

废除丞相制度

明太祖废除了自秦以来一直实行的宰相制度,并严令子孙永远不许设立宰相

二府三司长官

中书省长官

三省长官

丞

相

秦

隋唐

宋

元

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。

——《皇明祖训·祖训首章》

朱元璋为什么要废除宰相制度呢?

目的:防止宰相专权,加强皇权

1.明朝政治制度的变化

设立内阁

原因:宰相废除后,皇帝直接领导六部,工作压力成倍增加

设立:明成祖选拔一些文官到文渊阁值班,充当秘书。从此,一个常设的辅助皇帝处理政务的秘书机构形成,称“内阁”

运行:替皇帝浏览百官奏折,草拟处理意见,称为“票拟”;皇帝用红笔正式批复奏章,称为“批红”

吏

户

兵

工

刑

礼

六部

皇 帝

中书省(宰相)

中书省(宰相)

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高五丈犹披被。

——朱元璋

内 阁

1.明朝政治制度的变化

设立内阁

发展:明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相

凡府部题复,先面白而后草奏,百官请命,奔走直房如市。无丞相名,而有丞相权。天下知有嵩,不知有陛下。

——张廷玉等《明史·杨继盛传》

严嵩

张居正

我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以取祸。

——《明神宗实录》

内阁只是为皇帝提供顾问的内侍机构,是君主专制加强的产物

1.明朝政治制度的变化

宦官专权

原因:宦官得到皇帝的信任

表现:

司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力

负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民进行监视、侦察,有权逮捕、施刑

明成祖

明太祖洪武十七年,铸铁牌置于宫门内:

“内臣不得干预政事,犯者斩。”

《入跸图》明神宗时期锦衣卫

尝与客饮,帝密使人侦视。翼日,问濂昨饮酒否,坐客为谁,馔何物。濂具以实对。笑曰:“诚然,卿不朕欺。”

——张廷玉等《明史·宋濂传》

从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

2.海上交通与沿海形势

朱元璋建立明朝

废宰相权分六部

明成祖设立内阁

宦官专权与厂卫

《皇都积胜图》之贡狮图

榜葛剌(索马里)国王遣使送“麒麟”

2.海上交通与沿海形势

郑和下西洋

时间:15世纪前期

概况:明成祖派遣宦官郑和远航海外

先后7次率领船队出海

访问了亚非30多个国家和地区

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——张廷玉等《明史·郑和传》

根据材料概括郑和下西洋的目的

提高明朝在国外的地位和威望

用中国的货物换取海外的奇珍

寻找建文帝

郑和下西洋

2.海上交通与沿海形势

郑和下西洋

评价:郑和下西洋是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。

榜葛剌(索马里)国王遣使送“麒麟”

这样大规模的航海活动是人类历史上的破天荒头一次。明朝的船队在葡萄牙人于1498年到达印度的近一个世纪之前就到达了印度洋地区。

——(美)费正清《中国 传统与变迁》

《皇都积胜图》之贡狮图

郑和出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回些奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。

——(美)费正清《中国 传统与变迁》

2.海上交通与沿海形势

戚继光抗倭

背景:

元末,日本海盗在我国东部沿海骚扰;

明前期,朝廷严禁海外贸易,海上走私活动与倭寇混杂

过程:

戚家军出兵浙江台州九战九捷

与俞大猷合作在闽粤重创倭寇

结果:东南沿海形势稳定下来,朝廷放松对私人海外贸易限制

2.海上交通与沿海形势

殖民者的侵略

背景:

明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁

表现:

16世纪中期,葡萄牙人获得濠镜澳的居住权

荷兰和西班牙分别占据台湾岛的南部和北部

明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾

当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一镞,而官军死者已无算。海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云。

——沈德符《万历野获编》

荷兰的火器制造技术已经明显领先于中国

从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

2.海上交通与沿海形势

3.内陆边疆与明清易代

郑和下西洋

戚继光抗倭

欧洲殖民者

3.内陆边疆与明清易代

瓦剌和鞑靼

元朝灭亡后,草原上的蒙古人逐渐形成鞑靼、瓦剌两大集团

为防御他们南下,明朝重新修筑了长城

明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防,两次突破长城深入内地,包围北京

1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面

3.内陆边疆与明清易代

对西藏的管理

藏族地区在明朝称为乌思藏

明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号;

设立行都指挥使司等机构管理西藏军民事务

任用藏族上层人士进行管理

对东北的管理

明朝前期,派人去东北招抚,设立奴儿干都司,并对东北女真各部落首领封授官号

3.内陆边疆与明清易代

明朝经略边疆的措施表(部分地区) 地区 措施

北部 筑长城,俺答封贡

西南 封授僧俗首领,设立行都指挥使司,任用藏族上层人士管理

东北 设奴儿干都司,封授女真各部首领

形式多样,因俗而治

3.内陆边疆与明清易代

后金与大清

16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部

1616年,努尔哈赤称汗,国号大金,并对明朝展开进攻

其子皇太极改女真族名为满洲,并于1636年称帝,改国号为大清

我祖宗以来,与大明看边,忠顺有年。只因南朝皇帝高拱深宫之中,文武边官,欺狂壅蔽……其势之最大最惨者,计有七件:我祖宗与南朝看边进贡,忠顺已久,忽于万历年间,将我二祖无罪加诛,其恨一也。

——天聪四年《木刻揭榜》

清太祖努尔哈赤

清太宗皇太极

3.内陆边疆与明清易代

明清易代

在清朝崛起之际,明朝政治黑暗,天灾不断,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠。

1644年,农民军首领李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明思宗自缢,明朝灭亡。

奉天威武征讨大将军朱寿

明武宗朱厚照

荒淫无度,宠信宦官

荒疏朝政,藩王叛乱

明神宗朱翊钧

前期图强、后期荒政

二十八年不上朝

明代《流民图》(局部)

杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。

——张岱《石匮书后集》

3.内陆边疆与明清易代

明清易代

清军入关:清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

完成统一:此后又经过20多年的激烈战斗,清朝将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治

正黄旗

正白旗

正蓝旗

正红旗

镶黄旗

镶白旗

镶蓝旗

镶红旗

课堂小结

从明朝建立到清军入关

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

内陆边疆与明清易代

1368年,朱元璋称帝,建立明朝

朱元璋为加强皇权,废除宰相制度

明成祖设立内阁

设司礼监,出现宦官专权局面

前期:郑和七下西洋

中期:戚继光抗倭、台州九战九捷

后期:葡萄牙人占领澳门、荷兰人占领台湾

北部:(瓦剌、鞑靼)筑长城、封贡

西藏:封授僧俗首领,设立行都指挥使司

东北:奴儿干都司、封授女真各部首领

1616年,努尔哈赤建立大金;1636年,皇太极建立大清

1644年,李自成建立大顺政权,攻占北京,明朝灭亡

1644年,清军攻入山海关,进占并迁都北京;随后建立起对全国的统治

牵制

经略边疆

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进