第三单元名著导读《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜 分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元名著导读《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜 分层作业(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 13:49:32 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

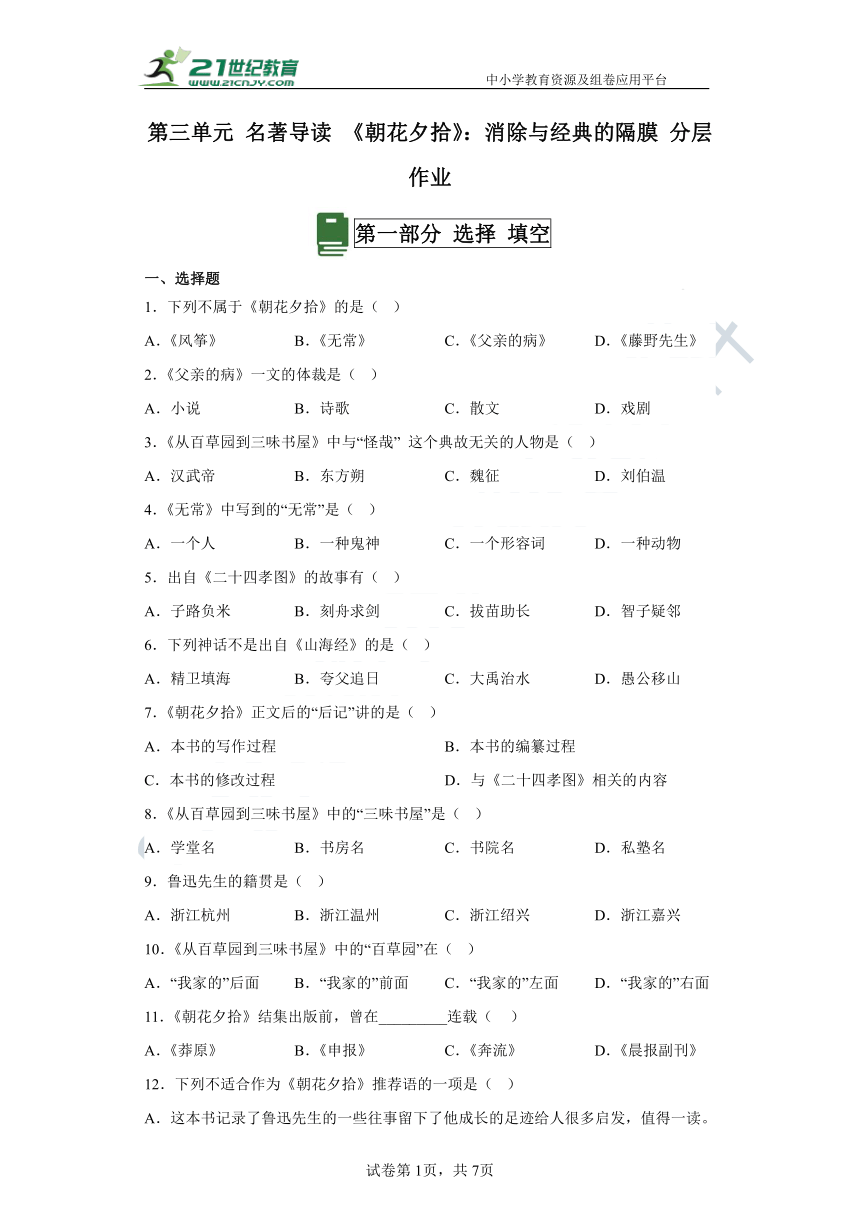

第三单元 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜 分层作业

第一部分 选择 填空

一、选择题

1.下列不属于《朝花夕拾》的是( )

A.《风筝》 B.《无常》 C.《父亲的病》 D.《藤野先生》

2.《父亲的病》一文的体裁是( )

A.小说 B.诗歌 C.散文 D.戏剧

3.《从百草园到三味书屋》中与“怪哉” 这个典故无关的人物是( )

A.汉武帝 B.东方朔 C.魏征 D.刘伯温

4.《无常》中写到的“无常”是( )

A.一个人 B.一种鬼神 C.一个形容词 D.一种动物

5.出自《二十四孝图》的故事有( )

A.子路负米 B.刻舟求剑 C.拔苗助长 D.智子疑邻

6.下列神话不是出自《山海经》的是( )

A.精卫填海 B.夸父追日 C.大禹治水 D.愚公移山

7.《朝花夕拾》正文后的“后记”讲的是( )

A.本书的写作过程 B.本书的编纂过程

C.本书的修改过程 D.与《二十四孝图》相关的内容

8.《从百草园到三味书屋》中的“三味书屋”是( )

A.学堂名 B.书房名 C.书院名 D.私塾名

9.鲁迅先生的籍贯是( )

A.浙江杭州 B.浙江温州 C.浙江绍兴 D.浙江嘉兴

10.《从百草园到三味书屋》中的“百草园”在( )

A.“我家的”后面 B.“我家的”前面 C.“我家的”左面 D.“我家的”右面

11.《朝花夕拾》结集出版前,曾在_________连载( )

A.《莽原》 B.《申报》 C.《奔流》 D.《晨报副刊》

12.下列不适合作为《朝花夕拾》推荐语的一项是( )

A.这本书记录了鲁迅先生的一些往事留下了他成长的足迹给人很多启发,值得一读。

B.我喜欢这本书里的《从百草园到三味书屋》,讲的是鲁迅先生入学前后富有童趣的事。

C.这书可有意思了,比如鲁迅先生小时候和伙伴们夜半看迎神赛会后偷罗汉豆,很好玩。

D.这书像人物画卷,有迷信而善良的保姆长妈妈,还有严谨而正直的老师藤野先生

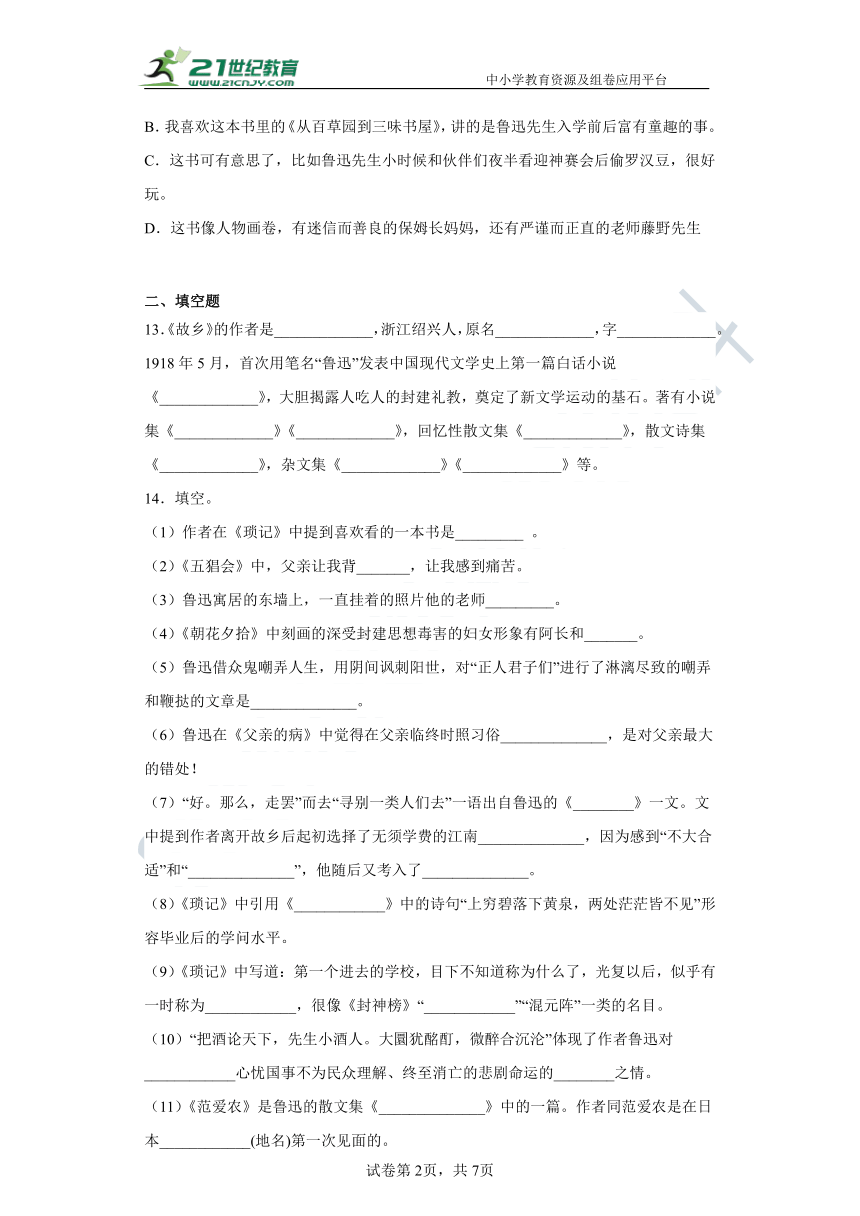

二、填空题

13.《故乡》的作者是_____________,浙江绍兴人,原名_____________,字_____________。1918年5月,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《_____________》,大胆揭露人吃人的封建礼教,奠定了新文学运动的基石。著有小说集《_____________》《_____________》,回忆性散文集《_____________》,散文诗集《_____________》,杂文集《_____________》《_____________》等。

14.填空。

(1)作者在《琐记》中提到喜欢看的一本书是_________ 。

(2)《五猖会》中,父亲让我背_______,让我感到痛苦。

(3)鲁迅寓居的东墙上,一直挂着的照片他的老师_________。

(4)《朝花夕拾》中刻画的深受封建思想毒害的妇女形象有阿长和_______。

(5)鲁迅借众鬼嘲弄人生,用阴间讽刺阳世,对“正人君子们”进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞的文章是______________。

(6)鲁迅在《父亲的病》中觉得在父亲临终时照习俗______________,是对父亲最大的错处!

(7)“好。那么,走罢”而去“寻别一类人们去”一语出自鲁迅的《________》一文。文中提到作者离开故乡后起初选择了无须学费的江南______________,因为感到“不大合适”和“______________”,他随后又考入了______________。

(8)《琐记》中引用《____________》中的诗句“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”形容毕业后的学问水平。

(9)《琐记》中写道:第一个进去的学校,目下不知道称为什么了,光复以后,似乎有一时称为____________,很像《封神榜》“____________”“混元阵”一类的名目。

(10)“把酒论天下,先生小酒人。大圜犹酩酊,微醉合沉沦”体现了作者鲁迅对____________心忧国事不为民众理解、终至消亡的悲剧命运的________之情。

(11)《范爱农》是鲁迅的散文集《______________》中的一篇。作者同范爱农是在日本____________(地名)第一次见面的。

(12)范爱农的老师______________被害,同乡会的学生主张_________到北京痛斥满政府的无人道。但是范爱农________。

(13)关于范爱农的死,鲁迅疑心他是自杀。因为他是____________________,不容易淹死的。

第二部分 语言能力

三、语言表达

15.鲁迅先生是修改文章的典范。比较下面的原稿和改定稿,任选一题,谈谈这样修改好在哪里。

题号 原稿 改定稿 出处

(1) 有人说,何首乌的根是有像人形的,我常常拔它起来, 牵连不断地拔起来 …… 有人说,何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来 …… 《从百草园到三味书屋》

(2) 从此就看见许多新的先生,听到许多新的讲义。 从此就看见许多陌生的先生,听到许多新鲜的讲义。 《藤野先生》

16.文学史家、教育家王瑶教授评价《朝花夕拾》:“虽为个人回忆,但有丰富深刻的社会内容。”请仿照示例另写一句话表达自己对这句话的理解。

示例:《五猖会》中作者回忆了小时候准备去看期望已久的五猖会时,却突然被父亲要求背诵《鉴略》的事,批判了封建教育对儿童天性的压制。

17.交流中,当谈到“孝道”时,有人提到奥运跳水冠军全红婵,称她努力拼搏主要是为了挣钱给妈妈治病。老师说这就是现实生活中的“孝道”故事。请你模仿“卧冰求鲤”这个题目给全红婵的故事拟个标题,并结合鲁迅对《二十四孝图》的观点,你觉得鲁迅对全红婵的故事会给予辛辣的讽刺吗?为什么?

《______________》,________________________________

第三部分 阅读能力

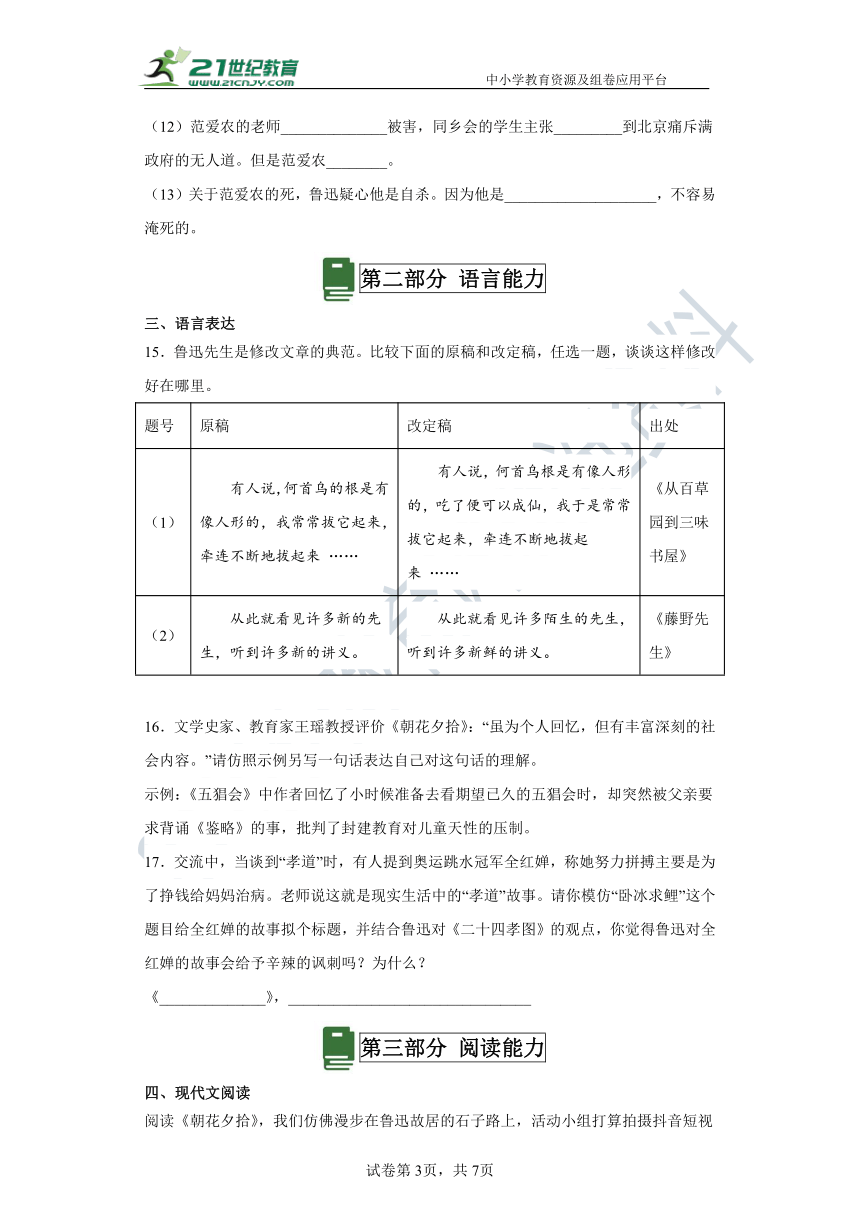

四、现代文阅读

阅读《朝花夕拾》,我们仿佛漫步在鲁迅故居的石子路上,活动小组打算拍摄抖音短视频,让同学们云游鲁迅故居。

场景一:迅哥儿在背书

因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅,饭菜,茶炊,点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着。

应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;(A)也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着,太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《【甲】______》这一段,却还分明如昨日事。

我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

(节选自《五猖会》)

场景二:迅哥儿在上课

出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我先生的家了。从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房。中间挂着一块匾道:三味书屋。匾下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位,我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子,第二次算是拜先生。

第二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。我对他很恭敬,因为我早听到,他是本城中极方正,质朴,博学的人。

不知从哪里听来的,东方朔也很渊博,他认识一种虫,冤气所化,用酒一浇,就消释了。我很想详细地知道这故事,但阿长是不知道的,因为她毕竟不渊博。现在得到机会了,可以问先生。

“先生,‘【乙】______’这虫,是怎么一回事?”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

我就只读书,正午习字,晚上对课。先生最初这几天对我很严厉,后来却好起来了,不过给我读的书渐渐加多,对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言了。

三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花,在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁,静悄悄地没有声音。然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来:

“人都到那里去了!”

便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。(B)他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!”

(节选自《从百草园到三味书屋》)

【补全视频】

18.视频中,无法看清鲁迅背的书,无法听清他上课的说话。请补全文中的横线。

【甲】______ 【乙】______

【场景探索】

19.活动小组在视频结尾留下一份思考单,邀请你一起完成。

思考单

温馨的回忆——鲁迅回忆起她们时,内心充满了温暖。 (1)如何理解鲁迅回忆中的温馨?请结合名著情节,任选一人简要回答。寿镜吾 长妈妈 衍太太 _______________________

理性的批判——鲁迅回忆童年,流露出对封建教育的反思。 (2)为什么鲁迅会在【场景一】中说“我却并没有他们那么高兴”?_________________________

(3)视频中还有场景三,请结合《朝花夕拾》,仿照前两个场景的标题,为场景三设计标题和内容。【场景三】标题:______,内容:___________________

【云游感受】

20.小云同学看完抖音视频,发现两处矛盾,向你求助。

矛盾点(A) 矛盾点(B)

迅哥儿身处“百静”中,为什么觉得自己的声音像“蟋蟀鸣叫”?(1)____________ 寿镜吾先生有戒尺和罚跪的规矩,为什么不常用?(2)______________

21.抖音视频推出“弹幕”互动环节,小游同学以“小时候的鲁迅”(小鲁迅)的身份发了弹幕,假如你是长大后的鲁迅(大鲁迅),你会怎样回答呢?

小鲁迅:三味书屋是全城中称为“最严厉”的私塾,为什么大鲁迅还要写我们到小园子里玩耍?

大鲁迅:

第四部分 作文素养

五、作文

22.同学们想把《朝花夕拾》中的其他篇目也搬上舞台,请参考第一幕“剧情”的写法,根据备选篇目内容和剧情要点,撰写一幕“剧情”。(不少于150字)

剧情要点◎主角的情况 ◎配角的情况 ◎对这一幕戏的思考

备选:

A.《阿长与<山海经>》

B.《五猖会》

C.《藤野先生》

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】本题考查名著阅读。

A.《风筝》是现代文学家鲁迅于1925年写的一篇回忆性散文。作者首先由北京冬季天空中的风筝联想到故乡早春二月时节的放风筝开始描写,流露出淡淡的乡愁。此文写于1925年1月24日,发表于同年2月北京出版的《语丝》周刊第12期,后收入散文诗集《野草》;

故选A。

2.C

【详解】此题考查文学常识。文学常识的识记点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、作品主题及风格等,要随学随记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象,做题时才能信手拈来,得心应手。

《父亲的病》选自鲁迅的散文集《朝花夕拾》。作者用讽刺的笔调写了庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨,在感叹中让人体会人生的伤悲。题干要求选出《父亲的病》的体裁,故选C。

3.ACD

【详解】本题考查名著内容的掌握。

《从百草园到三味书屋中》关于“怪哉”的原文是:“不知从哪里听来的,东方朔也很渊博,他认识一种虫,名曰“怪哉”,冤气所化,用酒一浇,就消释了。我很想详细地知道这故事。”因此“怪哉”这个典故与东方朔有关,与其他三人无关;

故选ACD。

4.B

【详解】考查对文学常识的了解。

《无常》中无常是个具有人情味的鬼,去勾魂的时候,看到母亲哭死去的儿子那么悲伤,决定放儿子“还阳半刻”,结果被顶头上司阎罗王打了四十大棒。文章在回忆无常的时候,时不时加进几句对现实所谓正人君子的讽刺,虚幻的无常给予当时鲁迅寂寞悲凉的心些许的安慰;

故选B。

5.A

【详解】考查文学常识。

A.子路家境贫困时,自己吃的是粗陋的饭菜,而从百里之外把米背给父母。后遂用“负米、负米百里”等表示奉养父母或为奉养父母在外谋求禄米。出自《二十四孝图》;

B.比喻办事刻板拘泥,不知根据实际情况处理问题。出自《吕氏春秋》;

C.该成语原意指把苗拔起来,帮助其成长。比喻违反事物的发展规律,急于求成,最后事与愿违。出自战国时期的《孟子·公孙丑上》;

D.节选自《韩非子·说难》。作者是韩非(韩非子),战国末期著名思想家,法家思想的集大成者;

故选A。

6.D

【详解】考查名著内容。

A.出自《山海经》;该成语原意是神鸟精卫衔来木石,决心填平大海;旧时比喻仇恨极深,立志报复,后比喻意志坚决,不畏艰难;

B.“夸父逐日”的意思是比喻人有大志,也比喻不自量力。该成语构词方式是主谓式;在句中作定语。成语出处《山海经·海外北经》;

C.大禹率领民众,与自然灾害中的洪水斗争,最终获得了胜利。面对滔滔洪水,大禹从鲧治水的失败中汲取教训,改变了“堵”的办法,对洪水进行疏导,体现出他具有带领人民战胜困难的聪明才智;大禹为了治理洪水,长年在外与民众一起奋战,置个人利益于不顾,“三过家门而不入”。大禹治水13年,耗尽心血与体力,终于完成了治水的大业。出自《山海经》;

D.愚公移山,出自战国·列御寇《列子·汤问》。这则成语形容坚持不懈地改造自然和坚定不移地进行斗争,比喻努力不懈,不畏艰难,自能成事。

故选D。

7.D

【详解】考查名著内容。《后记》既是对“插图”的解释说明,也是对前文的补充交待。其中对插图的解释与《二十四孝图》相关。故选D。

8.D

【详解】考查名著内容。

根据原文中的“我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了,而且还是全城中称为最严厉的书塾”可知,“三味书屋”是私塾名。

三味书屋,是晚清绍兴府城内著名私塾,也是鲁迅12岁至17岁求学的地方,位于都昌坊口11号。塾师寿镜吾(晚署镜湖),是一位方正、质朴和博学的人。他的为人和治学精神,给鲁迅留下难忘的印象。寿镜吾在这里坐馆教书达60年,从房屋建筑到室内陈设以至周围环境,基本保持当年原面貌。三味书屋是三开间的小花厅,本是寿家的书房。坐东朝西,北临小河,与周家老台门隔河相望。

故选D。

9.C

【详解】此题考查文学常识。文学常识的识记点是:作者名(字、号)、称谓、籍贯、生活时代、作品名、体裁、作品主题及风格等,要随学随记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象,做题时才能信手拈来,得心应手。

鲁迅原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。主要作品有:短篇小说集《呐喊》《彷徨》,历史小说集《故事新编》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《二心集》《且介亭杂文》等。

故选C。

10.A

【详解】考查名著内容。

根据原文中的“我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草园”可知,百草园在我家的后面;

故选A。

11.A

【详解】鲁迅的《朝花夕拾》创作从1926年2月开始,到11月结束,后又在1927年7月11日写了《后记》,《朝花夕拾》最初以《旧事重提》为总题,结集出版前,曾连载于《莽原》半月刊。故选A。

12.C

【详解】C.有误,“和伙伴们夜半偷罗汉豆”这一情节出自《社戏》,选自小说集《呐喊》,所以不能作为《朝花夕拾》的推荐语;

故选C。

13. 鲁迅 周树人 豫才 狂人日记 呐喊 彷徨 朝花夕拾 野草 而已集 三闲集

【详解】《故乡》是现代文学家鲁迅于1921年创作的一篇短篇小说。小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,依据“我”的所见所闻所忆所感,着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从而反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜,表达了作者对现实的强烈不满和改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

《狂人日记》是鲁迅创作的第一篇短篇白话文日记体小说,也是中国第一部现代白话小说,写于1918年4月。该文首发于1918年5月15日4卷5号的《新青年》月刊,后收入《呐喊》集,编入《鲁迅全集》第一卷。小说通过被迫害者“狂人”的形象以及“狂人”的自述式的描写,揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗;也表现了作者深刻的忏悔意识。作者以彻底的“革命民主主义”的立场对中国的文化进行了深刻的反思,同时对中国的甚至是人类的前途表达了深广的忧愤。

《呐喊》是现代文学家鲁迅的短篇小说集,收录鲁迅于1918年至1922年所作的14篇短篇小说。

《彷徨》是近代文学家鲁迅创作的小说集,《彷徨》中共收了《祝福》《在酒楼上》《伤逝》等11篇小说。作品表达了作者彻底的不妥协地反对封建主义的精神,是中国革命思想的镜子。作品主要包括农民和知识分子两类题材。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情 。

《野草》是现代文学家鲁迅创作的一部散文诗集,收1924年至1926年间所作散文诗23篇,书前有《题辞》1篇。

《而已集》《三闲集》是鲁迅的杂文集,《三闲集》收集鲁迅1927年至1929年所作杂文三十四篇。

14. 《天演论》 《鉴略》 藤野先生 衍太太 《无常》 不断呼叫 琐记 水师学堂 乌烟瘴气 矿路学堂 长恨歌 雷电学堂 太极阵 范爱农 悲悯 朝花夕拾 横滨 徐锡麟(或徐伯荪) 发电报 反对

浮水的好手

【详解】考查名著内容。

(1)根据原文中的“一有闲空,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《天演论》”可知,应填:《天演论》。

(2)根据原文中的“这所谓‘书’,是指我开蒙时候所读的《鉴略》”可知,应填:《鉴略》。

(3)根据《藤野先生》原文中的“只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来”可知,应填:藤野先生。

(4)《琐记》中讲过一位衍太太。倘若看见小朋友在冬天的早晨比赛捞水缸里的冰吃,而且,还会鼓励小朋友痛快淋漓地享受其他种种如“打旋子”之类必定会被其他成人视为危险并大声喝止的游戏。事实上她的内心是多么丑陋虚伪,给鲁迅看不健康的画,唆使鲁迅偷母亲的首饰变卖。而衍太太自己的孩子顽皮弄脏了自己的衣服,衍太太却是要打骂的。鲁迅表面上赞扬她,实际心中却是鄙视衍太太的,因为这是个自私自利,多嘴多舌,喜欢使坏的妇人。

(5)《无常》描述儿时在乡间迎神会和戏剧舞台上所见的“无常”形象,说明“无常”这个“鬼而人,理而情”,以爽直公正的形象受到民众的喜爱。文章在夹叙夹议中,予以了打着“公理”、“正义”旗号的“正人君子” 辛辣的讽刺。

(6)根据原文中的“‘父亲!!!’我还叫他,一直到他咽了气”可知,应填:不断呼叫。

(7)语句出自鲁迅的《琐记》。根据“无须学费的学校在南京,自然只好往南京去。第一个进去的学校,目下不知道称为什么了,光复以后,似乎有一时称为雷电学堂”可知,第二空填:水师学堂。根据“现在是发现了大致相近的字眼了,‘乌烟瘴气’,庶几乎其可也。只得走开”可知,第三空填:乌烟瘴气。根据“于是毫无问题,去考矿路学堂去了”可知,第四空填:矿路学堂。

(8)“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”出自唐代诗人白居易的《长恨歌》。

(9)根据原文中的“光复以后,似乎有一时称为雷电学堂,很象《封神榜》上‘太极阵’、‘混元阵’一类的名目”可知,应填:雷电学堂、太极阵。

(10)这首诗作于1912年7月22日,范爱农是作者鲁迅的好友,也是鲁迅的同乡,后来又一起留学日本。一次,范爱农跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中落水淹死。他水性很好,鲁迅疑心他是投水自杀。故作了此组诗以示悼念友人,表达了对好友的悲悯之情。

(11)《范爱农》是《朝花夕拾》中的一篇。根据原文中的“怎么不知道。我们到横滨,来接的不就是子英和你么”可知,两人初次见面是在横滨。

(12)根据原文中的“徐锡麟是被挖了心,给恩铭的亲兵炒食净尽”可知,第一空应填:徐锡麟。根据“此后便有人主张打电报到北京,痛斥满政府的无人道”可知,第二空应填:发电报。根据“自己的先生被杀了,连打一个电报还害怕”可知,他的态度是反对。

(13)根据《范爱农》原文中的“我疑心他是自杀。因为他是凫水的好手,不容易淹死的”可知,应填:浮水的好手。

15.(1)改定稿去掉“的”,表达更简洁;添加“吃了便可以成仙”“于是”,语言更生动传神,充满童趣,更流畅。

(2)改定稿将“新来”改为“陌生”,“新”改为“新鲜”,用词更准确,表现鲁迅初到仙台的新鲜感。(任选一题作答,意思对即可)

【详解】本题考查词句理解赏析。

(1)“的”作为结构助词,用于偏正短语中修饰部分与被修饰部分(名词性中心语)间的连接。是“定+中”结构的标志词,如果没有“的”这一助词,也能表明前后为“修饰、被修饰关系”的话,去掉“的”则更为简洁。“何首乌根”是偏正结构,没有“的”表达更为简洁。

于是:连词。表示后一事紧接着前一事。有时也表示因果关系。这里的“于是”表明了“何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙”与“我于是常常拔它起来”的内在逻辑关系,表现其因果关系的句式。

(2)“新来”是强调先生也是见到的,而改为“陌生”,则强调“我”与这些先生的不熟悉,能表现鲁迅初到仙台,里面的老师充满给他极大的新鲜感。

“新”指“新的人或事物”意为东西出现时间上不长。“新鲜”意为“出现不久,还不普遍;少见的”。“新”改为“新鲜”,表现鲁迅初到仙台对所接触的讲义十分好奇,感到这些东西很少见,充满新鲜感。

16.示例:《二十四孝图》中作者重点描述阅读“老莱娱亲”“郭巨埋儿”两个故事后引发的强烈反感,批判了封建孝道的虚伪和残酷。

【详解】本题考查对名著内容的理解及仿写能力。解答此题的关键是在理解名著内容的基础上,结合题目的提示来分析,并按照例句的句式仿写。例句的基本形式为:篇目名称+内容+主旨。

如《父亲的病》重点描写陈莲河所开药方的荒谬,批判了庸医的虚伪和盘剥人的本质;《藤野先生》重点描写藤野先生为“我”修改讲义、纠正解剖图、指导实习等事件,表现了藤野先生没有没有民族偏见对“我”照顾有加,表达对藤野先生的感激与怀念。

17. 《夺金救母》 不会,因为鲁迅先生讽刺、批判的是那些不顾人情甚至灭绝人性的所谓孝道,而全红蝉努力拼搏,为了挣钱给妈妈治病,是真正孝道的体现,值得鼓励、赞扬。

【详解】本题考查材料阅读理解。

①模仿“卧冰求鲤”这个题目给全红婵的故事拟标题,我们可以模仿“卧冰求鲤”的格式:动作+目的,如跳水挣钱、夺金救母等。

②解析结合“卧冰求鲤”的故事和鲁迅的情感表达,可知鲁迅讽刺的是夸张地表达孝道和愚昧的孝道。而全红婵的故事是符合现实,故事传达的孝道是合理的。

示例:不会,因为在“卧冰求鲤”这个故事中,王祥不顾性命之忧去为并不爱自己的母亲求得鲤鱼,鲁迅讽刺了这种行为不可取。而全红婵跳水不仅仅是能挣得为母亲治病的钱,也是成就了自己,实现了自己的人生价值,为国家为家乡争光。这是真正的孝道,值得赞扬。

18. 《鉴略》 “怪哉” 19. 示例:长妈妈。因为长妈妈虽然有很多奇怪的习惯,但是给我买来了渴望已久的《山海经》,非常关心我,使我感到内心温暖。 因为我看戏的兴致全因父亲要求背书给打散了,可见封建教育扼杀了儿童玩耍的天性,使我一点不开心。 示例:迅哥儿在捕鸟。 冬天的百草园,可以用闰土父亲传授的方法捕鸟。扫开积雪,用短棒支起一面竹筛,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远牵着,一下子就能抓住麻雀。 20. 因为背书很急切,所以背得很虚,背得发抖。用上比喻的修辞,显得自己的背书声很微弱,慌张,无奈。 虽然寿镜吾先生很严厉,纪律严明,但是他关心学生,不随意使用惩罚手段,这写出了他的方正、质朴。 21.童年的生活多么值得怀念。何况,游戏本是孩子的天性。回忆起童年,我并没有在三味书屋感受到毁灭儿童天性的严苛,反倒是充满了温馨,在勤学苦读的同时,还有许多乐趣的事,小园子里的游乐场所就是其中之一。

【解析】18.本题考查对名著内容的识记。

场景一的内容出自《五猖会》,写的是“我(鲁迅)”想去看迎神赛会,父亲让“我(鲁迅)”背下《鉴略》才能去看会,《鉴略》中的内容晦涩难懂,如今已经完全忘却;甲处应填《鉴略》。

场景二的内容出自《从百草园到三味书屋》,写的是“我(鲁迅)”去三味书屋跟随寿镜吾先生学习的事,寿镜吾先生质朴博学,“我(鲁迅)”借机询问寿镜吾先生“怪哉虫”的事;乙处应填“怪哉”。

19.本题考查对名著内容的识记及理解。

(1)先要明确鲁迅回忆中带给其温馨的人物,再结合篇目内容分析。

寿镜吾先生为人方正质朴,学识渊博,教孩子读书识字,注重经典的传授,有戒尺,罚跪的规则但是不常用,孩子们上课时去园里玩,寿镜吾先生也不生气,在寿镜吾先生的教导下,“我”逐渐成长,感到温暖。(《从百草园到三味书屋》)

长妈妈虽然有些迷信,睡相不好,有些不好的习惯,但是长妈妈关心孩子,虽然没有什么文化,但是还是为“我”买来了“我”渴求已久的《山海经》,使“我”感到内心温暖。(《阿长与<山海经>》)

衍太太在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲,鼓励小孩子吃冰,打旋,怂恿鲁迅看黄色书籍,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。衍太太是一个心术不正的、令人憎恶的、自私自利的、爱推卸责任的市侩形象。对其是“理性的批判”。

(2)分析“我”不开心的原因,体现对“封建教育的反思”即可。

“我”急切地想去看迎神赛会,父亲根本不考虑“我”当时的感受,不了解儿童心理,强迫“我”背诵《鉴略》,结果“我”背下了书,却没了看五猖会的兴致;从而展示了旧式教育对于儿童天性的压制,所以当时“我”不开心。鲁迅通过此文,表达了自己对儿童活泼本性的尊重,认为不能压抑儿童天性,教育要生动有趣的态度,还表达了他对封建教育刻板枯燥的强制对童心摧残的谴责。

(3)结合散文集《朝花夕拾》中的篇目设计标题,明确内容即可。

示例:迅哥儿在寻药。内容:因为鲁迅的父亲身患疾病,鲁迅到处寻找医生所开药方中的药材。

20.本题考查语句理解与分析。

(1)根据(A)句“也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的”,联系前文“应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了”“在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么‘生于太荒’之流夹住”可知,家人已收拾妥当,只等‘我’背完《鉴略》就能去看会,本句将自己诵读的声音比作深秋的蟋蟀的叫声,运用了比喻的修辞手法,表现出了“我”背书很急切,所以背得很虚,背得发抖,声音背书声很微弱,慌张,内心很无奈。

(2)根据(B)句“他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用”,联系前文“然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来”等语句可知,“我们”在上课时会偷偷的去园子玩,去的人太多了寿镜吾先生就会叫“我们”回来,在这里写寿镜吾先生有戒尺和罚跪的规矩,但是却不随意使用,可见寿镜吾先生虽严厉,纪律严明,但是关心学生,不随意使用惩罚手段,表现了寿镜吾先生的方正、质朴。

21.本题考查内容理解。从长大后的鲁迅的角度思考写孩子们在全城中称为“最严厉”的私塾学习时去园子里玩耍的原因即可,可以从孩子的天性与对教育的思考角度作答。

示例:童年的生活亦是我成长经历中的一部分,值得怀念。我曾在园子里玩耍,那是我的游戏时光,幸福时光,是我天性得到解放的时刻。我没有在全城中称为“最严厉”的私塾感到束缚、迂腐。我感受到的是温馨,苦读中亦有乐趣。

22.示例一:

《阿长与<山海经》阿长来自绍兴农村,进城当了周家的女工,成了童年鲁迅的保姆。鲁迅的母亲和许多人都叫她“长妈妈”。阿长生得黄胖而矮,喜欢切切察察,总之不大符合当时妇女的规范。虽然阿长看起来很粗,但是心很细。这一幕里有热心的书店老板,有藏着绘图的《山海经》的远方叔祖,还有鲁迅的母亲。后来,阿长把买来的《山海经》送给了童年鲁迅。《山海经)给童年鲁迅打开了一扇新的窗户,成为鲁迅最为心爱的宝书。从此,鲁迅的文学创作不经意间都带上了《山海经》的色彩。

示例二:

《五猖会》七岁那年,小鲁迅听到小姑母要接他去看五猖会的消息,兴奋极了。大清早小鲁迅就起来了。正准备出发,他被父亲留下来背《鉴略》。他长时间痛苦地背诵,心里始终向往着五猖会。母亲和阿长在一旁,想尽力帮助却又无可奈何。工人们在门口焦急地等待着。小鲁迅终于背完了,工人们将他高高举起。在大家的欢呼中,小鲁迅去看五猖会了。他虽然得以成行,但觉得索然无味。这次经历,让鲁迅认识到封建专制的家庭教育理念会戕害孩子的天性。

示例三:

《藤野先生》青年鲁迅到日本仙台医专学习,遇到了藤野先生。于留学期间,藤野先生关心鲁迅的学习与生活,为他修改讲义、纠正血管图,还向他了解中国妇女裹脚的情况。这一幕有追求享乐的清国留学生,还有歧视清国的日本同学。鲁迅做解剖实验时,日本同学嘲笑他,他深深地体会到弱国国民的辛酸。鲁迅怀着救国救民的抱负去日本求学,但“看电影事件”使他认识到第六要紧的是改变国人的精神,从而毅然走上了弃医从文的道路。

【详解】本题考查对名著的把握能力及段落的仿写能力。解题时,根据第一幕的剧情要点,首先应当介绍主角的情况,其次应当介绍配角的情况,最后写出对这一幕戏的思考和评价。

《阿长与〈山海经〉》一文记述了鲁迅儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨、“满肚子是麻烦的礼节”的性格,对她寻购赠送自己渴求已久的绘图《山海经》之事,充满了尊敬和感激,表达了对这位劳动妇女的真诚的惦念以及对年幼无知的时光的深切怀念。

《五猖会》一文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况,表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

《藤野先生》是鲁迅写的一篇回忆性散文,作者在文中回忆了在日本仙台医学专门学校的留学生活,表达了深切的怀念之情。另外,文中热烈赞颂藤野严九郎先生辛勤治学、诲人不倦的精神及其严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚友谊。同时,也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

示例一:《阿长与》中,主角是阿长或鲁迅,或两个人。先介绍阿长的背景:来自农村,进程做女工,成为鲁迅保姆。此处可增加一段对阿长的外貌描写。在这一幕里,出现的配角有:书店老板,藏《山海经》的远方叔祖,鲁迅的母亲。《山海经》对鲁迅意义重大,是他的童年梦想,是他心爱的书籍,对鲁迅影响深远。

示例二:《五猖会》主角可以是鲁迅或父亲,也可以是两个人。首先介绍鲁迅听说要去看五猖会的消息。接着讲遇到挫折,不背会《鉴略》不允许去。配角有母亲、阿长、工人们。这次经历,让鲁迅认识到封建家庭的教育理念不对,违逆了孩子天性。

示例三:《藤野先生》主角可以是鲁迅或藤野先生,也可以是两个人。首先概括写鲁迅到仙台医专学习、遇到藤野先生的事,其次重点描写藤野先生如何帮助鲁迅,如:为他修改讲义,纠正血管图等。在事件中加入时代特点,如:清国留学生在国家危亡之时贪图享乐,因为祖国落后被日本学生嘲笑等。配角有清国留学生,嘲笑鲁迅的日本学生等,最后做出评论:鲁迅决心弃医从文,走上改变国人精神的道路。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第三单元 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜 分层作业

第一部分 选择 填空

一、选择题

1.下列不属于《朝花夕拾》的是( )

A.《风筝》 B.《无常》 C.《父亲的病》 D.《藤野先生》

2.《父亲的病》一文的体裁是( )

A.小说 B.诗歌 C.散文 D.戏剧

3.《从百草园到三味书屋》中与“怪哉” 这个典故无关的人物是( )

A.汉武帝 B.东方朔 C.魏征 D.刘伯温

4.《无常》中写到的“无常”是( )

A.一个人 B.一种鬼神 C.一个形容词 D.一种动物

5.出自《二十四孝图》的故事有( )

A.子路负米 B.刻舟求剑 C.拔苗助长 D.智子疑邻

6.下列神话不是出自《山海经》的是( )

A.精卫填海 B.夸父追日 C.大禹治水 D.愚公移山

7.《朝花夕拾》正文后的“后记”讲的是( )

A.本书的写作过程 B.本书的编纂过程

C.本书的修改过程 D.与《二十四孝图》相关的内容

8.《从百草园到三味书屋》中的“三味书屋”是( )

A.学堂名 B.书房名 C.书院名 D.私塾名

9.鲁迅先生的籍贯是( )

A.浙江杭州 B.浙江温州 C.浙江绍兴 D.浙江嘉兴

10.《从百草园到三味书屋》中的“百草园”在( )

A.“我家的”后面 B.“我家的”前面 C.“我家的”左面 D.“我家的”右面

11.《朝花夕拾》结集出版前,曾在_________连载( )

A.《莽原》 B.《申报》 C.《奔流》 D.《晨报副刊》

12.下列不适合作为《朝花夕拾》推荐语的一项是( )

A.这本书记录了鲁迅先生的一些往事留下了他成长的足迹给人很多启发,值得一读。

B.我喜欢这本书里的《从百草园到三味书屋》,讲的是鲁迅先生入学前后富有童趣的事。

C.这书可有意思了,比如鲁迅先生小时候和伙伴们夜半看迎神赛会后偷罗汉豆,很好玩。

D.这书像人物画卷,有迷信而善良的保姆长妈妈,还有严谨而正直的老师藤野先生

二、填空题

13.《故乡》的作者是_____________,浙江绍兴人,原名_____________,字_____________。1918年5月,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《_____________》,大胆揭露人吃人的封建礼教,奠定了新文学运动的基石。著有小说集《_____________》《_____________》,回忆性散文集《_____________》,散文诗集《_____________》,杂文集《_____________》《_____________》等。

14.填空。

(1)作者在《琐记》中提到喜欢看的一本书是_________ 。

(2)《五猖会》中,父亲让我背_______,让我感到痛苦。

(3)鲁迅寓居的东墙上,一直挂着的照片他的老师_________。

(4)《朝花夕拾》中刻画的深受封建思想毒害的妇女形象有阿长和_______。

(5)鲁迅借众鬼嘲弄人生,用阴间讽刺阳世,对“正人君子们”进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞的文章是______________。

(6)鲁迅在《父亲的病》中觉得在父亲临终时照习俗______________,是对父亲最大的错处!

(7)“好。那么,走罢”而去“寻别一类人们去”一语出自鲁迅的《________》一文。文中提到作者离开故乡后起初选择了无须学费的江南______________,因为感到“不大合适”和“______________”,他随后又考入了______________。

(8)《琐记》中引用《____________》中的诗句“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”形容毕业后的学问水平。

(9)《琐记》中写道:第一个进去的学校,目下不知道称为什么了,光复以后,似乎有一时称为____________,很像《封神榜》“____________”“混元阵”一类的名目。

(10)“把酒论天下,先生小酒人。大圜犹酩酊,微醉合沉沦”体现了作者鲁迅对____________心忧国事不为民众理解、终至消亡的悲剧命运的________之情。

(11)《范爱农》是鲁迅的散文集《______________》中的一篇。作者同范爱农是在日本____________(地名)第一次见面的。

(12)范爱农的老师______________被害,同乡会的学生主张_________到北京痛斥满政府的无人道。但是范爱农________。

(13)关于范爱农的死,鲁迅疑心他是自杀。因为他是____________________,不容易淹死的。

第二部分 语言能力

三、语言表达

15.鲁迅先生是修改文章的典范。比较下面的原稿和改定稿,任选一题,谈谈这样修改好在哪里。

题号 原稿 改定稿 出处

(1) 有人说,何首乌的根是有像人形的,我常常拔它起来, 牵连不断地拔起来 …… 有人说,何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来 …… 《从百草园到三味书屋》

(2) 从此就看见许多新的先生,听到许多新的讲义。 从此就看见许多陌生的先生,听到许多新鲜的讲义。 《藤野先生》

16.文学史家、教育家王瑶教授评价《朝花夕拾》:“虽为个人回忆,但有丰富深刻的社会内容。”请仿照示例另写一句话表达自己对这句话的理解。

示例:《五猖会》中作者回忆了小时候准备去看期望已久的五猖会时,却突然被父亲要求背诵《鉴略》的事,批判了封建教育对儿童天性的压制。

17.交流中,当谈到“孝道”时,有人提到奥运跳水冠军全红婵,称她努力拼搏主要是为了挣钱给妈妈治病。老师说这就是现实生活中的“孝道”故事。请你模仿“卧冰求鲤”这个题目给全红婵的故事拟个标题,并结合鲁迅对《二十四孝图》的观点,你觉得鲁迅对全红婵的故事会给予辛辣的讽刺吗?为什么?

《______________》,________________________________

第三部分 阅读能力

四、现代文阅读

阅读《朝花夕拾》,我们仿佛漫步在鲁迅故居的石子路上,活动小组打算拍摄抖音短视频,让同学们云游鲁迅故居。

场景一:迅哥儿在背书

因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅,饭菜,茶炊,点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着。

应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;(A)也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着,太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《【甲】______》这一段,却还分明如昨日事。

我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

(节选自《五猖会》)

场景二:迅哥儿在上课

出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我先生的家了。从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房。中间挂着一块匾道:三味书屋。匾下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位,我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子,第二次算是拜先生。

第二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。我对他很恭敬,因为我早听到,他是本城中极方正,质朴,博学的人。

不知从哪里听来的,东方朔也很渊博,他认识一种虫,冤气所化,用酒一浇,就消释了。我很想详细地知道这故事,但阿长是不知道的,因为她毕竟不渊博。现在得到机会了,可以问先生。

“先生,‘【乙】______’这虫,是怎么一回事?”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

我就只读书,正午习字,晚上对课。先生最初这几天对我很严厉,后来却好起来了,不过给我读的书渐渐加多,对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言了。

三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花,在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁,静悄悄地没有声音。然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来:

“人都到那里去了!”

便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。(B)他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!”

(节选自《从百草园到三味书屋》)

【补全视频】

18.视频中,无法看清鲁迅背的书,无法听清他上课的说话。请补全文中的横线。

【甲】______ 【乙】______

【场景探索】

19.活动小组在视频结尾留下一份思考单,邀请你一起完成。

思考单

温馨的回忆——鲁迅回忆起她们时,内心充满了温暖。 (1)如何理解鲁迅回忆中的温馨?请结合名著情节,任选一人简要回答。寿镜吾 长妈妈 衍太太 _______________________

理性的批判——鲁迅回忆童年,流露出对封建教育的反思。 (2)为什么鲁迅会在【场景一】中说“我却并没有他们那么高兴”?_________________________

(3)视频中还有场景三,请结合《朝花夕拾》,仿照前两个场景的标题,为场景三设计标题和内容。【场景三】标题:______,内容:___________________

【云游感受】

20.小云同学看完抖音视频,发现两处矛盾,向你求助。

矛盾点(A) 矛盾点(B)

迅哥儿身处“百静”中,为什么觉得自己的声音像“蟋蟀鸣叫”?(1)____________ 寿镜吾先生有戒尺和罚跪的规矩,为什么不常用?(2)______________

21.抖音视频推出“弹幕”互动环节,小游同学以“小时候的鲁迅”(小鲁迅)的身份发了弹幕,假如你是长大后的鲁迅(大鲁迅),你会怎样回答呢?

小鲁迅:三味书屋是全城中称为“最严厉”的私塾,为什么大鲁迅还要写我们到小园子里玩耍?

大鲁迅:

第四部分 作文素养

五、作文

22.同学们想把《朝花夕拾》中的其他篇目也搬上舞台,请参考第一幕“剧情”的写法,根据备选篇目内容和剧情要点,撰写一幕“剧情”。(不少于150字)

剧情要点◎主角的情况 ◎配角的情况 ◎对这一幕戏的思考

备选:

A.《阿长与<山海经>》

B.《五猖会》

C.《藤野先生》

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】本题考查名著阅读。

A.《风筝》是现代文学家鲁迅于1925年写的一篇回忆性散文。作者首先由北京冬季天空中的风筝联想到故乡早春二月时节的放风筝开始描写,流露出淡淡的乡愁。此文写于1925年1月24日,发表于同年2月北京出版的《语丝》周刊第12期,后收入散文诗集《野草》;

故选A。

2.C

【详解】此题考查文学常识。文学常识的识记点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、作品主题及风格等,要随学随记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象,做题时才能信手拈来,得心应手。

《父亲的病》选自鲁迅的散文集《朝花夕拾》。作者用讽刺的笔调写了庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨,在感叹中让人体会人生的伤悲。题干要求选出《父亲的病》的体裁,故选C。

3.ACD

【详解】本题考查名著内容的掌握。

《从百草园到三味书屋中》关于“怪哉”的原文是:“不知从哪里听来的,东方朔也很渊博,他认识一种虫,名曰“怪哉”,冤气所化,用酒一浇,就消释了。我很想详细地知道这故事。”因此“怪哉”这个典故与东方朔有关,与其他三人无关;

故选ACD。

4.B

【详解】考查对文学常识的了解。

《无常》中无常是个具有人情味的鬼,去勾魂的时候,看到母亲哭死去的儿子那么悲伤,决定放儿子“还阳半刻”,结果被顶头上司阎罗王打了四十大棒。文章在回忆无常的时候,时不时加进几句对现实所谓正人君子的讽刺,虚幻的无常给予当时鲁迅寂寞悲凉的心些许的安慰;

故选B。

5.A

【详解】考查文学常识。

A.子路家境贫困时,自己吃的是粗陋的饭菜,而从百里之外把米背给父母。后遂用“负米、负米百里”等表示奉养父母或为奉养父母在外谋求禄米。出自《二十四孝图》;

B.比喻办事刻板拘泥,不知根据实际情况处理问题。出自《吕氏春秋》;

C.该成语原意指把苗拔起来,帮助其成长。比喻违反事物的发展规律,急于求成,最后事与愿违。出自战国时期的《孟子·公孙丑上》;

D.节选自《韩非子·说难》。作者是韩非(韩非子),战国末期著名思想家,法家思想的集大成者;

故选A。

6.D

【详解】考查名著内容。

A.出自《山海经》;该成语原意是神鸟精卫衔来木石,决心填平大海;旧时比喻仇恨极深,立志报复,后比喻意志坚决,不畏艰难;

B.“夸父逐日”的意思是比喻人有大志,也比喻不自量力。该成语构词方式是主谓式;在句中作定语。成语出处《山海经·海外北经》;

C.大禹率领民众,与自然灾害中的洪水斗争,最终获得了胜利。面对滔滔洪水,大禹从鲧治水的失败中汲取教训,改变了“堵”的办法,对洪水进行疏导,体现出他具有带领人民战胜困难的聪明才智;大禹为了治理洪水,长年在外与民众一起奋战,置个人利益于不顾,“三过家门而不入”。大禹治水13年,耗尽心血与体力,终于完成了治水的大业。出自《山海经》;

D.愚公移山,出自战国·列御寇《列子·汤问》。这则成语形容坚持不懈地改造自然和坚定不移地进行斗争,比喻努力不懈,不畏艰难,自能成事。

故选D。

7.D

【详解】考查名著内容。《后记》既是对“插图”的解释说明,也是对前文的补充交待。其中对插图的解释与《二十四孝图》相关。故选D。

8.D

【详解】考查名著内容。

根据原文中的“我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了,而且还是全城中称为最严厉的书塾”可知,“三味书屋”是私塾名。

三味书屋,是晚清绍兴府城内著名私塾,也是鲁迅12岁至17岁求学的地方,位于都昌坊口11号。塾师寿镜吾(晚署镜湖),是一位方正、质朴和博学的人。他的为人和治学精神,给鲁迅留下难忘的印象。寿镜吾在这里坐馆教书达60年,从房屋建筑到室内陈设以至周围环境,基本保持当年原面貌。三味书屋是三开间的小花厅,本是寿家的书房。坐东朝西,北临小河,与周家老台门隔河相望。

故选D。

9.C

【详解】此题考查文学常识。文学常识的识记点是:作者名(字、号)、称谓、籍贯、生活时代、作品名、体裁、作品主题及风格等,要随学随记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象,做题时才能信手拈来,得心应手。

鲁迅原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。主要作品有:短篇小说集《呐喊》《彷徨》,历史小说集《故事新编》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《二心集》《且介亭杂文》等。

故选C。

10.A

【详解】考查名著内容。

根据原文中的“我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草园”可知,百草园在我家的后面;

故选A。

11.A

【详解】鲁迅的《朝花夕拾》创作从1926年2月开始,到11月结束,后又在1927年7月11日写了《后记》,《朝花夕拾》最初以《旧事重提》为总题,结集出版前,曾连载于《莽原》半月刊。故选A。

12.C

【详解】C.有误,“和伙伴们夜半偷罗汉豆”这一情节出自《社戏》,选自小说集《呐喊》,所以不能作为《朝花夕拾》的推荐语;

故选C。

13. 鲁迅 周树人 豫才 狂人日记 呐喊 彷徨 朝花夕拾 野草 而已集 三闲集

【详解】《故乡》是现代文学家鲁迅于1921年创作的一篇短篇小说。小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,依据“我”的所见所闻所忆所感,着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从而反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜,表达了作者对现实的强烈不满和改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

《狂人日记》是鲁迅创作的第一篇短篇白话文日记体小说,也是中国第一部现代白话小说,写于1918年4月。该文首发于1918年5月15日4卷5号的《新青年》月刊,后收入《呐喊》集,编入《鲁迅全集》第一卷。小说通过被迫害者“狂人”的形象以及“狂人”的自述式的描写,揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗;也表现了作者深刻的忏悔意识。作者以彻底的“革命民主主义”的立场对中国的文化进行了深刻的反思,同时对中国的甚至是人类的前途表达了深广的忧愤。

《呐喊》是现代文学家鲁迅的短篇小说集,收录鲁迅于1918年至1922年所作的14篇短篇小说。

《彷徨》是近代文学家鲁迅创作的小说集,《彷徨》中共收了《祝福》《在酒楼上》《伤逝》等11篇小说。作品表达了作者彻底的不妥协地反对封建主义的精神,是中国革命思想的镜子。作品主要包括农民和知识分子两类题材。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情 。

《野草》是现代文学家鲁迅创作的一部散文诗集,收1924年至1926年间所作散文诗23篇,书前有《题辞》1篇。

《而已集》《三闲集》是鲁迅的杂文集,《三闲集》收集鲁迅1927年至1929年所作杂文三十四篇。

14. 《天演论》 《鉴略》 藤野先生 衍太太 《无常》 不断呼叫 琐记 水师学堂 乌烟瘴气 矿路学堂 长恨歌 雷电学堂 太极阵 范爱农 悲悯 朝花夕拾 横滨 徐锡麟(或徐伯荪) 发电报 反对

浮水的好手

【详解】考查名著内容。

(1)根据原文中的“一有闲空,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《天演论》”可知,应填:《天演论》。

(2)根据原文中的“这所谓‘书’,是指我开蒙时候所读的《鉴略》”可知,应填:《鉴略》。

(3)根据《藤野先生》原文中的“只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来”可知,应填:藤野先生。

(4)《琐记》中讲过一位衍太太。倘若看见小朋友在冬天的早晨比赛捞水缸里的冰吃,而且,还会鼓励小朋友痛快淋漓地享受其他种种如“打旋子”之类必定会被其他成人视为危险并大声喝止的游戏。事实上她的内心是多么丑陋虚伪,给鲁迅看不健康的画,唆使鲁迅偷母亲的首饰变卖。而衍太太自己的孩子顽皮弄脏了自己的衣服,衍太太却是要打骂的。鲁迅表面上赞扬她,实际心中却是鄙视衍太太的,因为这是个自私自利,多嘴多舌,喜欢使坏的妇人。

(5)《无常》描述儿时在乡间迎神会和戏剧舞台上所见的“无常”形象,说明“无常”这个“鬼而人,理而情”,以爽直公正的形象受到民众的喜爱。文章在夹叙夹议中,予以了打着“公理”、“正义”旗号的“正人君子” 辛辣的讽刺。

(6)根据原文中的“‘父亲!!!’我还叫他,一直到他咽了气”可知,应填:不断呼叫。

(7)语句出自鲁迅的《琐记》。根据“无须学费的学校在南京,自然只好往南京去。第一个进去的学校,目下不知道称为什么了,光复以后,似乎有一时称为雷电学堂”可知,第二空填:水师学堂。根据“现在是发现了大致相近的字眼了,‘乌烟瘴气’,庶几乎其可也。只得走开”可知,第三空填:乌烟瘴气。根据“于是毫无问题,去考矿路学堂去了”可知,第四空填:矿路学堂。

(8)“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”出自唐代诗人白居易的《长恨歌》。

(9)根据原文中的“光复以后,似乎有一时称为雷电学堂,很象《封神榜》上‘太极阵’、‘混元阵’一类的名目”可知,应填:雷电学堂、太极阵。

(10)这首诗作于1912年7月22日,范爱农是作者鲁迅的好友,也是鲁迅的同乡,后来又一起留学日本。一次,范爱农跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中落水淹死。他水性很好,鲁迅疑心他是投水自杀。故作了此组诗以示悼念友人,表达了对好友的悲悯之情。

(11)《范爱农》是《朝花夕拾》中的一篇。根据原文中的“怎么不知道。我们到横滨,来接的不就是子英和你么”可知,两人初次见面是在横滨。

(12)根据原文中的“徐锡麟是被挖了心,给恩铭的亲兵炒食净尽”可知,第一空应填:徐锡麟。根据“此后便有人主张打电报到北京,痛斥满政府的无人道”可知,第二空应填:发电报。根据“自己的先生被杀了,连打一个电报还害怕”可知,他的态度是反对。

(13)根据《范爱农》原文中的“我疑心他是自杀。因为他是凫水的好手,不容易淹死的”可知,应填:浮水的好手。

15.(1)改定稿去掉“的”,表达更简洁;添加“吃了便可以成仙”“于是”,语言更生动传神,充满童趣,更流畅。

(2)改定稿将“新来”改为“陌生”,“新”改为“新鲜”,用词更准确,表现鲁迅初到仙台的新鲜感。(任选一题作答,意思对即可)

【详解】本题考查词句理解赏析。

(1)“的”作为结构助词,用于偏正短语中修饰部分与被修饰部分(名词性中心语)间的连接。是“定+中”结构的标志词,如果没有“的”这一助词,也能表明前后为“修饰、被修饰关系”的话,去掉“的”则更为简洁。“何首乌根”是偏正结构,没有“的”表达更为简洁。

于是:连词。表示后一事紧接着前一事。有时也表示因果关系。这里的“于是”表明了“何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙”与“我于是常常拔它起来”的内在逻辑关系,表现其因果关系的句式。

(2)“新来”是强调先生也是见到的,而改为“陌生”,则强调“我”与这些先生的不熟悉,能表现鲁迅初到仙台,里面的老师充满给他极大的新鲜感。

“新”指“新的人或事物”意为东西出现时间上不长。“新鲜”意为“出现不久,还不普遍;少见的”。“新”改为“新鲜”,表现鲁迅初到仙台对所接触的讲义十分好奇,感到这些东西很少见,充满新鲜感。

16.示例:《二十四孝图》中作者重点描述阅读“老莱娱亲”“郭巨埋儿”两个故事后引发的强烈反感,批判了封建孝道的虚伪和残酷。

【详解】本题考查对名著内容的理解及仿写能力。解答此题的关键是在理解名著内容的基础上,结合题目的提示来分析,并按照例句的句式仿写。例句的基本形式为:篇目名称+内容+主旨。

如《父亲的病》重点描写陈莲河所开药方的荒谬,批判了庸医的虚伪和盘剥人的本质;《藤野先生》重点描写藤野先生为“我”修改讲义、纠正解剖图、指导实习等事件,表现了藤野先生没有没有民族偏见对“我”照顾有加,表达对藤野先生的感激与怀念。

17. 《夺金救母》 不会,因为鲁迅先生讽刺、批判的是那些不顾人情甚至灭绝人性的所谓孝道,而全红蝉努力拼搏,为了挣钱给妈妈治病,是真正孝道的体现,值得鼓励、赞扬。

【详解】本题考查材料阅读理解。

①模仿“卧冰求鲤”这个题目给全红婵的故事拟标题,我们可以模仿“卧冰求鲤”的格式:动作+目的,如跳水挣钱、夺金救母等。

②解析结合“卧冰求鲤”的故事和鲁迅的情感表达,可知鲁迅讽刺的是夸张地表达孝道和愚昧的孝道。而全红婵的故事是符合现实,故事传达的孝道是合理的。

示例:不会,因为在“卧冰求鲤”这个故事中,王祥不顾性命之忧去为并不爱自己的母亲求得鲤鱼,鲁迅讽刺了这种行为不可取。而全红婵跳水不仅仅是能挣得为母亲治病的钱,也是成就了自己,实现了自己的人生价值,为国家为家乡争光。这是真正的孝道,值得赞扬。

18. 《鉴略》 “怪哉” 19. 示例:长妈妈。因为长妈妈虽然有很多奇怪的习惯,但是给我买来了渴望已久的《山海经》,非常关心我,使我感到内心温暖。 因为我看戏的兴致全因父亲要求背书给打散了,可见封建教育扼杀了儿童玩耍的天性,使我一点不开心。 示例:迅哥儿在捕鸟。 冬天的百草园,可以用闰土父亲传授的方法捕鸟。扫开积雪,用短棒支起一面竹筛,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远牵着,一下子就能抓住麻雀。 20. 因为背书很急切,所以背得很虚,背得发抖。用上比喻的修辞,显得自己的背书声很微弱,慌张,无奈。 虽然寿镜吾先生很严厉,纪律严明,但是他关心学生,不随意使用惩罚手段,这写出了他的方正、质朴。 21.童年的生活多么值得怀念。何况,游戏本是孩子的天性。回忆起童年,我并没有在三味书屋感受到毁灭儿童天性的严苛,反倒是充满了温馨,在勤学苦读的同时,还有许多乐趣的事,小园子里的游乐场所就是其中之一。

【解析】18.本题考查对名著内容的识记。

场景一的内容出自《五猖会》,写的是“我(鲁迅)”想去看迎神赛会,父亲让“我(鲁迅)”背下《鉴略》才能去看会,《鉴略》中的内容晦涩难懂,如今已经完全忘却;甲处应填《鉴略》。

场景二的内容出自《从百草园到三味书屋》,写的是“我(鲁迅)”去三味书屋跟随寿镜吾先生学习的事,寿镜吾先生质朴博学,“我(鲁迅)”借机询问寿镜吾先生“怪哉虫”的事;乙处应填“怪哉”。

19.本题考查对名著内容的识记及理解。

(1)先要明确鲁迅回忆中带给其温馨的人物,再结合篇目内容分析。

寿镜吾先生为人方正质朴,学识渊博,教孩子读书识字,注重经典的传授,有戒尺,罚跪的规则但是不常用,孩子们上课时去园里玩,寿镜吾先生也不生气,在寿镜吾先生的教导下,“我”逐渐成长,感到温暖。(《从百草园到三味书屋》)

长妈妈虽然有些迷信,睡相不好,有些不好的习惯,但是长妈妈关心孩子,虽然没有什么文化,但是还是为“我”买来了“我”渴求已久的《山海经》,使“我”感到内心温暖。(《阿长与<山海经>》)

衍太太在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲,鼓励小孩子吃冰,打旋,怂恿鲁迅看黄色书籍,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。衍太太是一个心术不正的、令人憎恶的、自私自利的、爱推卸责任的市侩形象。对其是“理性的批判”。

(2)分析“我”不开心的原因,体现对“封建教育的反思”即可。

“我”急切地想去看迎神赛会,父亲根本不考虑“我”当时的感受,不了解儿童心理,强迫“我”背诵《鉴略》,结果“我”背下了书,却没了看五猖会的兴致;从而展示了旧式教育对于儿童天性的压制,所以当时“我”不开心。鲁迅通过此文,表达了自己对儿童活泼本性的尊重,认为不能压抑儿童天性,教育要生动有趣的态度,还表达了他对封建教育刻板枯燥的强制对童心摧残的谴责。

(3)结合散文集《朝花夕拾》中的篇目设计标题,明确内容即可。

示例:迅哥儿在寻药。内容:因为鲁迅的父亲身患疾病,鲁迅到处寻找医生所开药方中的药材。

20.本题考查语句理解与分析。

(1)根据(A)句“也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的”,联系前文“应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了”“在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么‘生于太荒’之流夹住”可知,家人已收拾妥当,只等‘我’背完《鉴略》就能去看会,本句将自己诵读的声音比作深秋的蟋蟀的叫声,运用了比喻的修辞手法,表现出了“我”背书很急切,所以背得很虚,背得发抖,声音背书声很微弱,慌张,内心很无奈。

(2)根据(B)句“他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用”,联系前文“然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来”等语句可知,“我们”在上课时会偷偷的去园子玩,去的人太多了寿镜吾先生就会叫“我们”回来,在这里写寿镜吾先生有戒尺和罚跪的规矩,但是却不随意使用,可见寿镜吾先生虽严厉,纪律严明,但是关心学生,不随意使用惩罚手段,表现了寿镜吾先生的方正、质朴。

21.本题考查内容理解。从长大后的鲁迅的角度思考写孩子们在全城中称为“最严厉”的私塾学习时去园子里玩耍的原因即可,可以从孩子的天性与对教育的思考角度作答。

示例:童年的生活亦是我成长经历中的一部分,值得怀念。我曾在园子里玩耍,那是我的游戏时光,幸福时光,是我天性得到解放的时刻。我没有在全城中称为“最严厉”的私塾感到束缚、迂腐。我感受到的是温馨,苦读中亦有乐趣。

22.示例一:

《阿长与<山海经》阿长来自绍兴农村,进城当了周家的女工,成了童年鲁迅的保姆。鲁迅的母亲和许多人都叫她“长妈妈”。阿长生得黄胖而矮,喜欢切切察察,总之不大符合当时妇女的规范。虽然阿长看起来很粗,但是心很细。这一幕里有热心的书店老板,有藏着绘图的《山海经》的远方叔祖,还有鲁迅的母亲。后来,阿长把买来的《山海经》送给了童年鲁迅。《山海经)给童年鲁迅打开了一扇新的窗户,成为鲁迅最为心爱的宝书。从此,鲁迅的文学创作不经意间都带上了《山海经》的色彩。

示例二:

《五猖会》七岁那年,小鲁迅听到小姑母要接他去看五猖会的消息,兴奋极了。大清早小鲁迅就起来了。正准备出发,他被父亲留下来背《鉴略》。他长时间痛苦地背诵,心里始终向往着五猖会。母亲和阿长在一旁,想尽力帮助却又无可奈何。工人们在门口焦急地等待着。小鲁迅终于背完了,工人们将他高高举起。在大家的欢呼中,小鲁迅去看五猖会了。他虽然得以成行,但觉得索然无味。这次经历,让鲁迅认识到封建专制的家庭教育理念会戕害孩子的天性。

示例三:

《藤野先生》青年鲁迅到日本仙台医专学习,遇到了藤野先生。于留学期间,藤野先生关心鲁迅的学习与生活,为他修改讲义、纠正血管图,还向他了解中国妇女裹脚的情况。这一幕有追求享乐的清国留学生,还有歧视清国的日本同学。鲁迅做解剖实验时,日本同学嘲笑他,他深深地体会到弱国国民的辛酸。鲁迅怀着救国救民的抱负去日本求学,但“看电影事件”使他认识到第六要紧的是改变国人的精神,从而毅然走上了弃医从文的道路。

【详解】本题考查对名著的把握能力及段落的仿写能力。解题时,根据第一幕的剧情要点,首先应当介绍主角的情况,其次应当介绍配角的情况,最后写出对这一幕戏的思考和评价。

《阿长与〈山海经〉》一文记述了鲁迅儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨、“满肚子是麻烦的礼节”的性格,对她寻购赠送自己渴求已久的绘图《山海经》之事,充满了尊敬和感激,表达了对这位劳动妇女的真诚的惦念以及对年幼无知的时光的深切怀念。

《五猖会》一文匠心独运,开篇就为参加赛会蓄势,先写童年看赛会,然后写《陶庵梦忆》里的热闹赛会,接着写自己见过的比较隆盛的赛会,这些都在为写五猖会做铺垫。然而,接着转写父亲要求“我”背书,“我”失望、郁闷至极,最后终于背书成功,得以去看五猖会,而作者并没写五猖会的盛况,表达了作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。

《藤野先生》是鲁迅写的一篇回忆性散文,作者在文中回忆了在日本仙台医学专门学校的留学生活,表达了深切的怀念之情。另外,文中热烈赞颂藤野严九郎先生辛勤治学、诲人不倦的精神及其严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚友谊。同时,也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

示例一:《阿长与》中,主角是阿长或鲁迅,或两个人。先介绍阿长的背景:来自农村,进程做女工,成为鲁迅保姆。此处可增加一段对阿长的外貌描写。在这一幕里,出现的配角有:书店老板,藏《山海经》的远方叔祖,鲁迅的母亲。《山海经》对鲁迅意义重大,是他的童年梦想,是他心爱的书籍,对鲁迅影响深远。

示例二:《五猖会》主角可以是鲁迅或父亲,也可以是两个人。首先介绍鲁迅听说要去看五猖会的消息。接着讲遇到挫折,不背会《鉴略》不允许去。配角有母亲、阿长、工人们。这次经历,让鲁迅认识到封建家庭的教育理念不对,违逆了孩子天性。

示例三:《藤野先生》主角可以是鲁迅或藤野先生,也可以是两个人。首先概括写鲁迅到仙台医专学习、遇到藤野先生的事,其次重点描写藤野先生如何帮助鲁迅,如:为他修改讲义,纠正血管图等。在事件中加入时代特点,如:清国留学生在国家危亡之时贪图享乐,因为祖国落后被日本学生嘲笑等。配角有清国留学生,嘲笑鲁迅的日本学生等,最后做出评论:鲁迅决心弃医从文,走上改变国人精神的道路。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首