2022-2023学年西藏喀什地区高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年西藏喀什地区高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 11:14:58 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年西藏喀什地区高二(下)期末历史试卷

一、选择题(本大题共15小题,共45分)

1. 清朝《圣谕广训》第二条“笃宗族以昭雍睦”中有如下表述:“立家庙以荐蒸尝,设家塾以课子弟,置义田以赡贫乏,修族谱以联疏远”。《大清律例》中有一条例文:“凡子孙盗卖祖遗祀产至五十亩者,照投献捏卖祖坟山地例,发边远充军。不及前数,及盗卖义田,应照盗卖官田律治罪。”“其祀产义田,令勒石报官,或族党自立议单公据,方准按例治罪。如无公私确据,藉端生事者,照诬告律治罪。”据此材料,不能得出的结论是( )

A. 政府关心宗族内部的救助活动 B. 法律较重视族内契约的作用

C. 政府通过法律保障义田的运行 D. 政府重视乡约的利用和推广

2. 魏晋南北朝时期,北方经济与汉代相比仍然在不断发展,并非处于停滞和衰退状态。精耕细作的农业在耕作工具与耕作技术上不断取得突破,畜牧业成分较之前相比也大幅增加。这种变化( )

A. 加快了北民南迁的进程 B. 有利于北方政权的实力增长

C. 违背了社会的发展趋势 D. 保障了南方政权的相对安定

3. 《耕织图》是我国古代为劝课农桑,采用绘图的形式详实记录耕作与蚕织的系列图谱,被称为“中国最早完整记录男耕女织的画卷”“世界首部农业科普画册”。如图的两幅耕织图可以用来说明( )

A. 科普画册成为知识传播的主要载体 B. 我国古代农业长期位居世界前列

C. 用绘画形式真实地再现了历史原貌 D. 小农经济制约了农业技术的进步

4. 据考古发现,河南殷王武丁配偶“妇好”墓中出土随葬器物1928件,其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器756件,占出土器物总数的29.2%,这批玉器玉料基本上都产自新疆。这说明了( )

A. 西域与内地之间的交往历史久远 B. 商品交换是联结东西方的重要纽带

C. 丝绸之路加强了中原与西域联系 D. 早期的民族迁徙推动了东西方交流

5. 17世纪,东印度公司的一位牧师患痛风被中国的艾灸治愈,他敏锐地注意到艾灸的价值,迅速收集有关资料并出版书籍,很快引发了欧洲的“艾灸热”,这也使得中医一度成为当时欧洲上流社会养生、治病诊疗的潮流之选。据此可知( )

A. 西医治疗效果远远低于中医 B. 欧洲国家崇尚东方的生活方式

C. 交流互通推动了中医的发展 D. 中医对近代欧洲产生深刻影响

6. 中国“中欧班列”通达欧洲24个国家200座城市,开行列数从2012年的42列增加到2021年的15183列,一改往日搭载货物“去多回少”的局面,重点枢纽间去程和回程开行数量基本实现双向均衡。“中欧班列”的发展变化主要得益于( )

A. “一带一路”倡议及实施 B. 积极参与以联合国为中心的多边外交

C. 金砖国家的合作机制 D. 中国高铁积极“走出去”

7. 中世纪,英国议会的主要职责是征税。13世纪,英国中小贵族和市民阶级作为国家征收税款的主要对象,受邀作为地方代表参加议会。14世纪初,英国共召开的11次有地方代表出席的议会中,有8次并未讨论征税的要求。由此可知,当时英国( )

A. 国王权力急剧缩小 B. 议会的权力有所加强

C. 征税对象发生变化 D. 城市与王权斗争激烈

8. 威尼斯在14-15世纪处于全盛时期,是地中海贸易中心之一。但从16世纪开始,其贸易中心地位逐渐丧失,逐渐成为美丽的旅游胜地。造成这种变化的主要因素是( )

A. 传统商路受阻的影响 B. 新航路开辟的影响

C. 尼德兰革命的影响 D. 工业革命的影响

9. 孟德斯鸠在《论法的精神》中提出了“三权分立”学说,认为立法、司法、行政三项权力之间分权制衡,才能够很好地治理一个社会。“三权分立”学说成为( )

A. 英国资产阶级革命的政治纲领 B. 洛克分权学说的重要来源

C. 资产阶级政权建设的理论基础 D. 民主制度实现的最佳理论

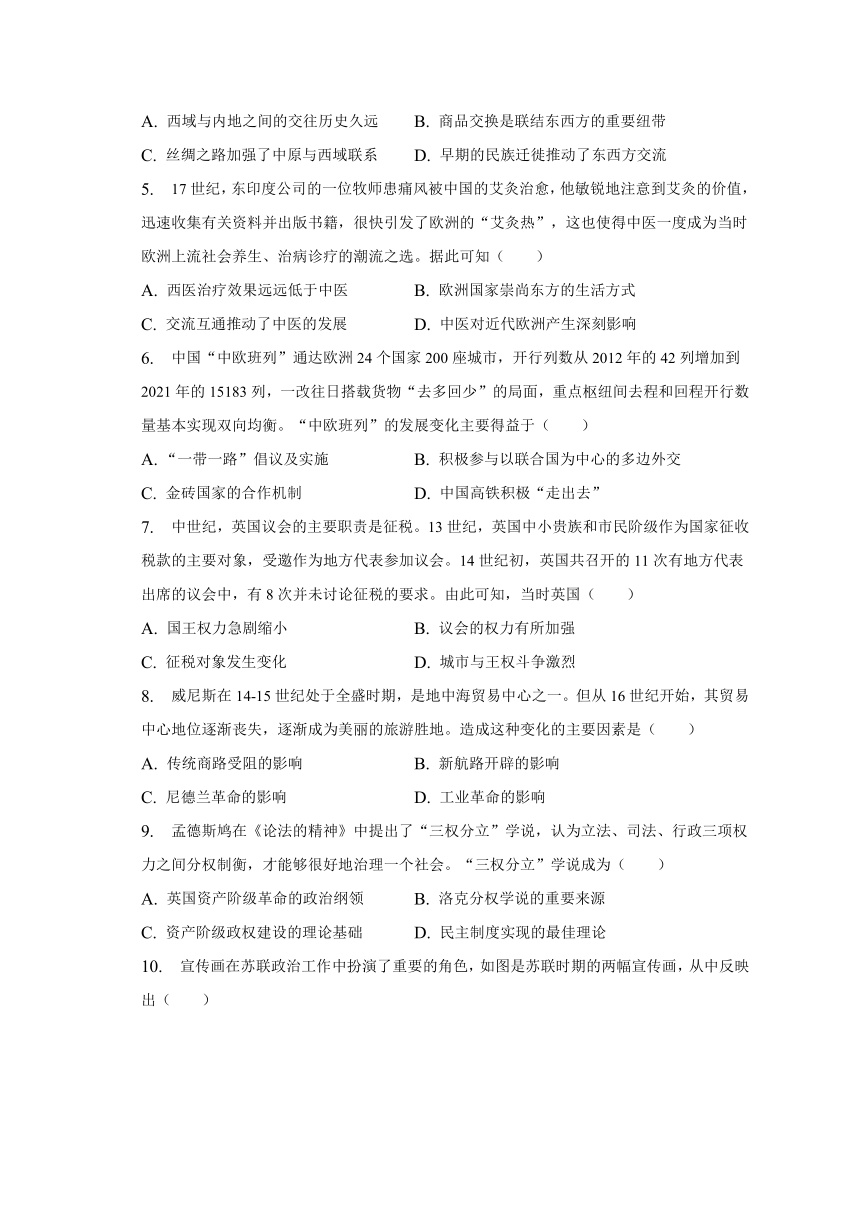

10. 宣传画在苏联政治工作中扮演了重要的角色,如图是苏联时期的两幅宣传画,从中反映出( )

A. 民众对和平自由渴望 B. 法西斯势的野蛮反动

C. 团结御侮的时代精神 D. 工业化发展的成就斐然

11. 二战后,苏联出现危机不仅是因为它把战争年代前线和后方通行的一些军事命令的习惯和作风普遍带到了战后,更是因为它以决议和法律的形式,将强硬的战时计划经济体制、战时非常法令和战时专门法庭,或原封不动地,或变本加厉地搬到了战后和平时期。这表明二战后的苏联( )

A. 继续推行战时共产主义政策 B. 危机源于体制僵化

C. 市场经济体制改革已经失败 D. 社会矛盾逐渐激化

12. 1946年英国工党政府颁布了《国民保险法》,此后,社会保险的范围逐步涵盖了教育、住房、医疗等各个方面。工党的做法( )

A. 是西方社会保障制度建设的开始 B. 根本上避免了本国公民陷入贫困

C. 大大推动了社会保障制度的发展 D. 消除了社会不公以实现社会稳定

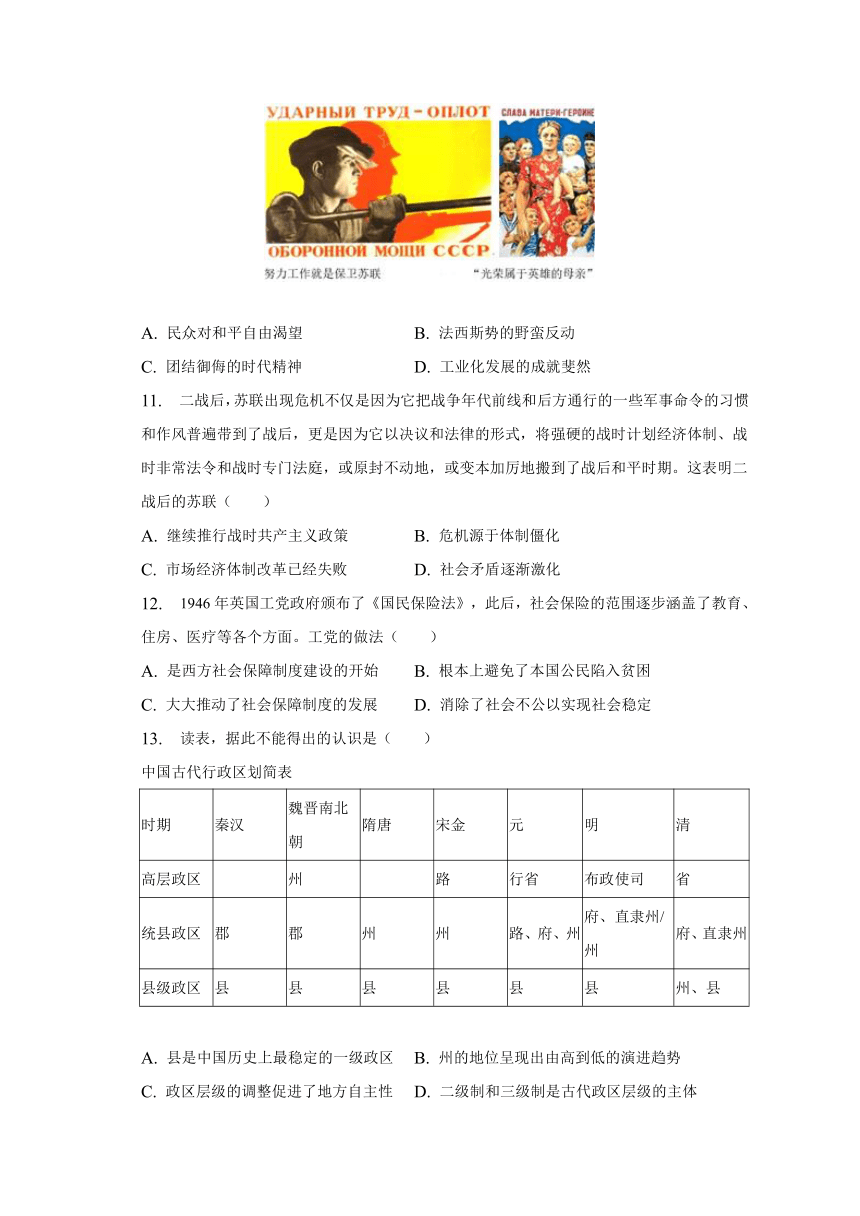

13. 读表,据此不能得出的认识是( )

中国古代行政区划简表

时期 秦汉 魏晋南北朝 隋唐 宋金 元 明 清

高层政区 州 路 行省 布政使司 省

统县政区 郡 郡 州 州 路、府、州 府、直隶州/州 府、直隶州

县级政区 县 县 县 县 县 县 州、县

A. 县是中国历史上最稳定的一级政区 B. 州的地位呈现出由高到低的演进趋势

C. 政区层级的调整促进了地方自主性 D. 二级制和三级制是古代政区层级的主体

14. (唐太宗)“昭陵六骏”的六匹骏马神情俊爽刚毅,姿态神武有力;(唐高宗)乾陵石刻的天马体态浑朴劲健,呈凌空翱翔之势;(唐高祖)献陵的石虎、(唐德宗)崇陵的石人石马,也都形体高大,雄健有力。这类作品( )

A. 展现出统一国家的繁荣富强 B. 说明了宗教雕刻艺术的高超

C. 反映了帝陵礼制色彩的淡化 D. 体现了大唐气象的豪迈闳放

15. 下图是2000—2018年一般贸易和加工贸易在中国货物出口中所占比重的变化情况。图中信息反映了( )

(注:数据来源于历年《中华人民共和国国民经济和社会发展公报》)

A. 中国对世界的依赖程度加深 B. 中国对外贸易出现顺差

C. 中国对外贸易规模不断扩大 D. 中国外贸结构发生变化

二、材料解析题(本大题共3小题,共55分)

16. 阅读材料,回答下列问题。

材料一:进入19世纪以来,随着西方工业革命的完成,资本主义列强为了本国资本主义发展的需要,急于开辟海外市场和原料产地,攫取高额利润,当时非洲、美洲大部分国家已经沦为他们的殖民地、半殖民地,中国这个地大物博、尚未受到世界殖民浪潮全面冲击的东方大市场,成为他们的重要侵略目标。

材料二:某历史学家在评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联社会主义工业化时,早就提出过‘工业是主脑,农业是基础’‘而要发展工业就必须从农业开始’的重要论断。他在理论上一再反对把农业作为发展工业的‘殖民地’,但实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还得通过低价出售农产品和高价买进工业品的价格剪刀差的办法,使资金从农业流入工业……农业生产遭受了严重的破坏……在苏联工业化的短短十几年内,曾发生两次较大的粮食危机。”

——据郭卫民《资本主义列强挑起的四次大规模侵华战争》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出19世纪西方国家大规模侵华的原因以及对中国产生的影响。

(2) 苏联工业化所采取的途径造成了什么问题?我们从中可吸取什么教训?

17. 边疆的治理直接关系到国家整体稳定、安全、繁荣与和谐发展,我国历代王朝在治边过程中,形成了特有的治边方略。阅读材料:

材料一唐朝以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,以边疆民族的首领为都督、刺史,管理府州的具体事务;在此基础上设都护府,由都护府直接管理,再统于中央政府。唐朝通过册封来规范和边疆民族的臣属关系,还将公主嫁与这些边疆民族的首领。

元朝设行中书省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里”,“其在远服,又有招讨、安抚、宣慰等使”。元朝对吐蕃地区实现了直接管理,在西北边疆采取了设置军政机构等政策,还建立了驿站制度,将边疆地区和中原紧密地联系在一起。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二清政府与沙俄签订《中俄尼布楚条约》,确立了近代意义上的东北边界,标志着王朝国家的历史疆域开始有了明确的界限。这样,一种新的边疆治理思路,即通过王朝中央直接控制边疆的边疆治理方式,就逐渐萌生。这种边疆治理的新思维和新方式突出体现在对西藏“实行‘以藏治藏’之新政策,同时辅之以中央王朝的监督和管理,也就是从间接羁縻统治走向直接统治”。

——摘编自周平《我国的边疆治理研究》

材料三边疆各少数民族在与中原王朝政治体系交往的过程中,纷纷内附、归附、臣服、降服于中原王朝,成为王朝国家中的少数民族,而王朝国家则成为少数民族国家认同的对象。对于国家来说,少数民族的国家认同的程度,直接关系到多民族国家的统一和稳定。从边疆治理的角度来看,在发展民族文化的过程中,不仅要关注民族文化发展的价值导向,而且要提倡民族文化与国民文化的交融,把民族文化整合到国民文化之中,使民族文化的发展有利中华文化的发展和壮大。

——摘编自周平《边疆治理视野中的认同问题》

完成下列要求:

(1) 据材料一,分别概括唐朝的边疆治理政策内容和元朝边疆治理政策体现的主要特点,并结合所学知识,以治理西域和吐蕃地区的相关史实为例加以说明。

(2) 据材料二,概括清政府治理西藏政策的特点,结合相关史实加以说明,并指出清朝国家疆域奠定的历史意义。

(3) 据材料三,你认为我国在边疆治理中应坚持哪些原则性问题?

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在宋代江南城市社会救助体系构建和形成过程中,作为主导的官方把赈灾救荒作为社会救助的重点,并陆续采取了一系列相应措施,有赈济、赈货等类型。江南城市的民间救助多为自发的个体行为,即使形成一定的组织,也以个体自愿为基础。施行救助主体有士人(包括部分官员)、工商富室和僧道人员。他们大多出于传统儒学所倡导的仁义思想和社会理想,将参与社会救助活动视为仁义的实践与推广。相对于传统荒政和乡村救助;宋代江南城市的社会救助有着诸多特点,呈现朝社会保障体系发展的趋势。

——摘编自陈国灿《论宋代江南城市的社会救助》

材料二:19世纪中叶以后,中国社会传统的救助活动呈现出新的特征与状态。晚清政府已无法如“康乾盛世”时期那样向受灾民众提供应有的救济和帮助,而以士绅富民为主体的民间救助活动日趋活跃。随着近代社会产业结构的改变及贫困群体的扩大,以贫困人为对象的社会救助活动越来越受到民间救助组织的重视。部分先进中国人也开始学习和研究西方国家开展社会救助的思想和经验,反省中国传统做法和理论的缺陷,使以传教士为先导的外国慈善活动逐渐活跃。这些变化引起了中国社会救助活动的变动。

——摘编自陈桦《中国社会救助活动的近代转型》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出宋代江南城市救助的特点及影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期中国社会救助活动的转型及原因。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】乡约是由儒学士人发起的,以教化百姓;而材料强调政府宣讲“圣谕”,并与法律合流,故D项符合题意;“设家塾以课子弟,置义田以赡贫乏”说明政府关心宗族内部的救助活动,故A项不符合题意;“或族党自立议单公据,方准按例治罪”说明法律较重视族内契约的作用,故B项不符合题意;“盗卖义田,应照盗卖官田律治罪”说明政府通过法律保障义田的运行,故C项不符合题意。

2.【答案】B

【解析】根据材料并结合所学可知,魏晋南北朝时期北方社会动荡,农民通过一系列技术改革,提高了粮食产量,生存压力倒逼技术革新,生产技术的革新一定程度上促进了社会的进步,对于当时北方社会的动荡而言,这有利于促进封建国家的再次统一,B项正确;

根据材料“北方经济与汉代相比仍然在不断发展,并非处于停滞和衰退状态”,材料并非在强调北人南迁,排除A项;

社会生产力的发展顺应了当时社会发展的趋势,排除C项;

材料所述变化与南方无关,排除D项。

故选:B。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】D

【解析】根据两幅耕织图可知,南宋到清朝乾隆年间数百年间,农业生产工具仍然是铁农具和牛耕,没有多少进步,可见我国古代的小农经济制约了农业技术的进步,D项正确;

“主要载体”的说法夸大了,排除A项;

材料没有将我国古代农业与其他地区比较,排除B项;

两幅耕织图有艺术加工成分,不可能真实地再现了历史原貌,排除C项。

故选:D。

本题考查中国古代小农经济,需要考生掌握小农经济的发展历程及局限性。

本题考查中国古代小农经济,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

4.【答案】A

【解析】根据“其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器756件,占出土器物总数的29.2%,这批玉器玉料基本上都产自新疆。”可得出商代的时候西域的新疆地区已经与中原地区有交往,因此才会有相关的器物出土,A项正确;

新疆并不是西方,排除BD项;

西汉开通了丝绸之路,排除C项。

故选:A。

本题考查了丝绸之路,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了丝绸之路,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】C

【解析】新航路开辟后,与艾灸相关的资料和书籍被介绍到欧洲,中医一度影响到欧洲上流社会的养生和治病诊疗等,反映出交流互通推动了中医的发展,C项正确;

材料并未对比中西医治疗效果,排除A项;

结合所学知识可知,仅有“艾灸热”和中医一度流行不能说明欧洲国家崇尚东方生活方式,排除B项;

结合所学知识可知,中医对近代欧洲产生了深刻影响与“中医一度成为当时欧洲上流社会养生、治病诊疗的潮流”等不符,排除D项。

故选:C。

本题考查中西方文化交流,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查中西方文化交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】A

【解析】根据材料“一改往日搭载货物‘去多回少’的局面,重点枢纽间去程和回程开行数量基本实现双向均衡”及所学可知,2013年中国先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。“一带一路”建设是顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化潮流的倡议,旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。“中欧班列”的发展变化正是得益于“一带一路”倡议及实施,A项正确;

20世纪80年代以来,我国积极参与以联合国为中心的多边外交,不符合题意,排除B项;

“金砖国家的合作机制”不涉及欧洲国家,排除C项;

中国高铁积极“走出去”,属于技术创新发展的影响,并不是“中欧班列”发展变化的主要原因,排除D项。

故选:A。

本题考查新时期外交政策的调整,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查新时期外交政策的调整,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】B

【解析】从材料“中世纪,英国议会的主要职责是征税。13世纪,英国中小贵族和市民阶级作为国家征收税款的主要对象,受邀作为地方代表参加议会。14世纪初,英国共召开的11次有地方代表出席的议会中,有8次并未讨论征税的要求。”和所学知识可知,议会可以限制国王收税的权力,说明议会的权力有所加强,B正确;

ACD是对材料错误的理解,排除。

故选:B。

本题考查英国议会与国王的斗争,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查英国议会与国王的斗争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,随着新航路开辟,世界贸易中心有地中海沿岸转移的大西洋沿岸。据此依据材料“但从16世纪开始,其贸易中心地位逐渐丧失,逐渐成为美丽的旅游胜地”等信息可知B正确。

A是新航路开辟的原因之一,排除。

C是无关项,排除。

工业革命18世纪才开始,排除D。

故选:B。

本题考查新航路开辟的影响。关键信息是:从16世纪开始,其贸易中心地位逐渐丧失,逐渐成为美丽的旅游胜地。

本题考查世界贸易中心演变的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

9.【答案】C

【解析】依据材料可知,孟德斯鸠提出了三权分立学说,主张分权制衡,这就防止专制,维护了资产阶级民主,为资产阶级政权建设的理论基础,故C项正确。

孟德斯鸠的三权分立学说不是政治革命纲领,是思想理论,故A项错误。

洛克的分权学说是孟德斯鸠三权分立学说的来源,故B项错误。

D项中最佳无法从材料得出,排除。

故选:C。

本题考查启蒙运动。解题的关键是正确理解孟德斯鸠三权分立的作用。

本题考查对孟德斯鸠三权分立思想及其作用的把握,旨在考查学生解读材料、调用所学知识分析理解的能力。

10.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,从宣传画中“保卫苏联”和图片中士兵形象可以推断出这是二战苏联卫国战争时期的资料,两幅图片共同构成了全民抗战、团结御侮的时代精神,C项正确;

结合所学知识可知,通过图片中士兵的形象我们可以感受到士兵对保卫苏联的坚定,A项不能反映图片主旨思想,排除A项;

结合所学知识可知,材料中的图片和文字信息,我们可以感受到二战时期,苏联民众对抗战的坚定信念,不能反映出法西斯的信息,排除B项;

结合所学知识可知,材料中的信息不能反映出苏联工业化发展的情况,材料只能反映全民抗战、团结御侮的时代精神,排除D项。

故选:C。

本题考查第二次世界大战,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查第二次世界大战,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】B

【解析】根据材料可知,战后苏联延续了高度集中的政治经济体制,导致危机的出现,B项正确;

战时共产主义政策于1921年被新经济政策取代,排除A项;

苏联推行斯大林模式,实行单一的公有制和高度集中的计划经济体制,排除市场和商品货币关系,排除C项;

D项不符合材料主旨,材料强调二战后的苏联危机源于体制僵化,排除D项。

故选:B。

本题考查的是苏联的政治经济体制,解答本题需要掌握苏联高度集中的政治经济体制的相关知识。

本题考查的是苏联的政治经济体制,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

12.【答案】C

【解析】A.“开始”表述错误,排除A项;

B.“根本上”表述过于绝对,排除B项;

C.依据材料“1946年英国工党政府颁布了《国民保险法》”,可知该法律涉及的是社会保障层面,推动了英国社会保障体系的发展,C项正确;

D.“消除了“表述绝对,排除D项。

故选:C。

本题考查了西方国家的福利制度,解答本题依据材料“1946年英国工党政府颁布了《国民保险法》进行分析。

本题考查了西方国家的福利制度,考查了考生正确分析理解材料信息的能力。

13.【答案】C

【解析】从表格信息看,自秦汉至清,各朝都设置“县”级行政区划,这说明县是中国历史上最稳定的一级政区,故A项表述正确。

魏晋南北朝时期,州是地方最高行政区划,之后州之上有过“路”“行省”“布政使司”“省”等地方最高行政区划,故B项表述正确。

宋至元清,我国中央集权逐渐加强,地方自主性逐渐减弱,故C项表述不符合史实。

秦汉、隋唐时期我国行政区划以二级制为主体,自宋之后,以三级制为主体,故D项表述正确。

故选:C。

本题考查古代地方行政区划的演变。考查解读图片表格史料获取正确信息的能力。

本题考查古代地方行政区划的演变。以表格的形式,从古代地方行政区划演变的角度设计题目,以否定的形式设问,目的在于考查学生的识图能力、获取正确信息能力和解题的仔细程度。解题的关键是结合所学知识区正确识图,获取有效信息。联系中央集权的相关知识,综合分析认识地方管理制度。

14.【答案】D

【解析】根据所学知识,可知“昭陵六骏”等唐代皇帝陵前石刻的艺术特色体现了大唐豪迈阂放的气象,故D项正确。

四座陵墓石刻特色各异,重点不在统一上,石刻突出的是气势不是艺术性,A、B两项不符合题意。

只展示墓葬前的石刻,不能体现礼制的强弱,故 C项不符合题意。

故选:D。

本题考查唐代艺术成就。题干中的关键信息是“情俊爽刚毅,姿态神武有力”“体态浑朴劲健,呈凌空翱翔之势”“形体高大,雄健有力”。

本题是中档题,主要唐代艺术成就考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释】家国情怀等素养。

15.【答案】D

【解析】从材料数据来看,2000—2018年一般贸易出口比重呈现增加的趋势,加工贸易出口的比重相对下降,这主要和中国的产业结构调整有关,说明的是外贸结构发生变化,D项正确。

材料与中国对世界的依赖程度加强的说法无关,排除A项;

材料未涉及进出口的贸易数据,无法得出是逆差还是顺差,排除B项;

材料体现的是外贸结构的变化,不是对外贸易规模不断扩大,排除C项;

故选:D。

本题主要考查的是中国社会主义市场经济体制的建立,解答本题需要掌握中国对外贸易的变化情况。

本题考查中国社会主义市场经济体制的建立,考查学生根据材料并结合所学进行分析解答的能力。

16.【答案】【小题1】原因:西方工业革命的相继完成;资本主义发展的需要(资本主义列强要求获得更多的市场和原料);中国是尚未开发的东方大市场(中国地大物博,市场广阔)。

【小题2】问题:国民经济比例严重失调,造成了轻工业、农业长期落后,人民生活水平长期得不到提高;货币不稳定,农民利益受到损害。

教训:本问言之有理即可,根据苏联工业化局限性进行作答,如要正确处理农业、轻工业、重工业的关系,农业是国民经济的基础,必须保护农民的利益,提高农民的生产积极性;经济改革必须从实际出发,适应生产力的发展水平。

【解析】本题考查的是斯大林模式、第一次工业革命的影响,作答本题第一问结合19世纪西方国家大规模侵华的原因以及对中国产生的影响分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是斯大林模式、第一次工业革命的影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.【答案】【小题1】唐朝内容:羁縻府州制度,设都护府管理机构,册封制度,和亲政策(或唐蕃和亲)。

说明:在西域设安西都护府(或北庭都护府);文成公主入藏。

元朝特点:建立完善的边疆管理体系,设置专门管理机构,因俗而治(因地制宜)。

说明:在西域设北庭都元帅府(或宣慰司),吐蕃由直属中央政府的宣政院管理。

【小题2】特点:从间接羁縻统治走向直接统治。

说明:从册封达赖、班禅,到派遣驻藏大臣与达赖、班禅共同治理西藏,后颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权。

意义:现代中国的版图基本奠定(或逐渐定型)。

【小题3】原则性问题:维护多民族国家统一和稳定,加强民族文化发展的价值导向,强调国家认同,把民族文化融合到国民文化中。

【解析】本题考查中国古代和现代的边疆治理。第一问,依据材料一,结合唐朝边疆治理政策的内容、元朝边疆治理政策的特点以及唐朝和元朝管理西域和吐蕃地区的具体措施分析;第二问,依据材料二,结合清朝治理西藏政策的特点、措施和意义分析;第三问,依据材料三,提取有效信息,逐一分析。

本题考查唐朝、元朝以及现代中国的边疆治理的相关知识,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析的能力。

18.【答案】【小题1】特点:官方救助为主导,方式具有多样性;民间施救主体多元化;深受儒家思想影响。

影响:为弱势群体提供了必要的物质救助与精神指导;有助于缓和社会矛盾,稳定社会秩序;推动儒家思想的传播与发展;为后世构建社会保障体系提供基础。

【小题2】转型:社会救助活动的主体由政府转向民间组织;救助活动重点由临时性的赈灾救荒转向日常生活救济;外国慈善活动日趋活跃。

原因:晚清政府统治腐朽,难以发挥主导作用;传统经济结构受到冲击,小农经济趋向瓦解;列强侵略西方救助理念传入中国;部分先进中国人的倡导;中国传统救助理念存在缺陷。

【解析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策。第一问要结合中国古代社会救济与优抚政策的特征来解答;第二问要结合中国古代社会救济与优抚政策的影响来解答。

本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

一、选择题(本大题共15小题,共45分)

1. 清朝《圣谕广训》第二条“笃宗族以昭雍睦”中有如下表述:“立家庙以荐蒸尝,设家塾以课子弟,置义田以赡贫乏,修族谱以联疏远”。《大清律例》中有一条例文:“凡子孙盗卖祖遗祀产至五十亩者,照投献捏卖祖坟山地例,发边远充军。不及前数,及盗卖义田,应照盗卖官田律治罪。”“其祀产义田,令勒石报官,或族党自立议单公据,方准按例治罪。如无公私确据,藉端生事者,照诬告律治罪。”据此材料,不能得出的结论是( )

A. 政府关心宗族内部的救助活动 B. 法律较重视族内契约的作用

C. 政府通过法律保障义田的运行 D. 政府重视乡约的利用和推广

2. 魏晋南北朝时期,北方经济与汉代相比仍然在不断发展,并非处于停滞和衰退状态。精耕细作的农业在耕作工具与耕作技术上不断取得突破,畜牧业成分较之前相比也大幅增加。这种变化( )

A. 加快了北民南迁的进程 B. 有利于北方政权的实力增长

C. 违背了社会的发展趋势 D. 保障了南方政权的相对安定

3. 《耕织图》是我国古代为劝课农桑,采用绘图的形式详实记录耕作与蚕织的系列图谱,被称为“中国最早完整记录男耕女织的画卷”“世界首部农业科普画册”。如图的两幅耕织图可以用来说明( )

A. 科普画册成为知识传播的主要载体 B. 我国古代农业长期位居世界前列

C. 用绘画形式真实地再现了历史原貌 D. 小农经济制约了农业技术的进步

4. 据考古发现,河南殷王武丁配偶“妇好”墓中出土随葬器物1928件,其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器756件,占出土器物总数的29.2%,这批玉器玉料基本上都产自新疆。这说明了( )

A. 西域与内地之间的交往历史久远 B. 商品交换是联结东西方的重要纽带

C. 丝绸之路加强了中原与西域联系 D. 早期的民族迁徙推动了东西方交流

5. 17世纪,东印度公司的一位牧师患痛风被中国的艾灸治愈,他敏锐地注意到艾灸的价值,迅速收集有关资料并出版书籍,很快引发了欧洲的“艾灸热”,这也使得中医一度成为当时欧洲上流社会养生、治病诊疗的潮流之选。据此可知( )

A. 西医治疗效果远远低于中医 B. 欧洲国家崇尚东方的生活方式

C. 交流互通推动了中医的发展 D. 中医对近代欧洲产生深刻影响

6. 中国“中欧班列”通达欧洲24个国家200座城市,开行列数从2012年的42列增加到2021年的15183列,一改往日搭载货物“去多回少”的局面,重点枢纽间去程和回程开行数量基本实现双向均衡。“中欧班列”的发展变化主要得益于( )

A. “一带一路”倡议及实施 B. 积极参与以联合国为中心的多边外交

C. 金砖国家的合作机制 D. 中国高铁积极“走出去”

7. 中世纪,英国议会的主要职责是征税。13世纪,英国中小贵族和市民阶级作为国家征收税款的主要对象,受邀作为地方代表参加议会。14世纪初,英国共召开的11次有地方代表出席的议会中,有8次并未讨论征税的要求。由此可知,当时英国( )

A. 国王权力急剧缩小 B. 议会的权力有所加强

C. 征税对象发生变化 D. 城市与王权斗争激烈

8. 威尼斯在14-15世纪处于全盛时期,是地中海贸易中心之一。但从16世纪开始,其贸易中心地位逐渐丧失,逐渐成为美丽的旅游胜地。造成这种变化的主要因素是( )

A. 传统商路受阻的影响 B. 新航路开辟的影响

C. 尼德兰革命的影响 D. 工业革命的影响

9. 孟德斯鸠在《论法的精神》中提出了“三权分立”学说,认为立法、司法、行政三项权力之间分权制衡,才能够很好地治理一个社会。“三权分立”学说成为( )

A. 英国资产阶级革命的政治纲领 B. 洛克分权学说的重要来源

C. 资产阶级政权建设的理论基础 D. 民主制度实现的最佳理论

10. 宣传画在苏联政治工作中扮演了重要的角色,如图是苏联时期的两幅宣传画,从中反映出( )

A. 民众对和平自由渴望 B. 法西斯势的野蛮反动

C. 团结御侮的时代精神 D. 工业化发展的成就斐然

11. 二战后,苏联出现危机不仅是因为它把战争年代前线和后方通行的一些军事命令的习惯和作风普遍带到了战后,更是因为它以决议和法律的形式,将强硬的战时计划经济体制、战时非常法令和战时专门法庭,或原封不动地,或变本加厉地搬到了战后和平时期。这表明二战后的苏联( )

A. 继续推行战时共产主义政策 B. 危机源于体制僵化

C. 市场经济体制改革已经失败 D. 社会矛盾逐渐激化

12. 1946年英国工党政府颁布了《国民保险法》,此后,社会保险的范围逐步涵盖了教育、住房、医疗等各个方面。工党的做法( )

A. 是西方社会保障制度建设的开始 B. 根本上避免了本国公民陷入贫困

C. 大大推动了社会保障制度的发展 D. 消除了社会不公以实现社会稳定

13. 读表,据此不能得出的认识是( )

中国古代行政区划简表

时期 秦汉 魏晋南北朝 隋唐 宋金 元 明 清

高层政区 州 路 行省 布政使司 省

统县政区 郡 郡 州 州 路、府、州 府、直隶州/州 府、直隶州

县级政区 县 县 县 县 县 县 州、县

A. 县是中国历史上最稳定的一级政区 B. 州的地位呈现出由高到低的演进趋势

C. 政区层级的调整促进了地方自主性 D. 二级制和三级制是古代政区层级的主体

14. (唐太宗)“昭陵六骏”的六匹骏马神情俊爽刚毅,姿态神武有力;(唐高宗)乾陵石刻的天马体态浑朴劲健,呈凌空翱翔之势;(唐高祖)献陵的石虎、(唐德宗)崇陵的石人石马,也都形体高大,雄健有力。这类作品( )

A. 展现出统一国家的繁荣富强 B. 说明了宗教雕刻艺术的高超

C. 反映了帝陵礼制色彩的淡化 D. 体现了大唐气象的豪迈闳放

15. 下图是2000—2018年一般贸易和加工贸易在中国货物出口中所占比重的变化情况。图中信息反映了( )

(注:数据来源于历年《中华人民共和国国民经济和社会发展公报》)

A. 中国对世界的依赖程度加深 B. 中国对外贸易出现顺差

C. 中国对外贸易规模不断扩大 D. 中国外贸结构发生变化

二、材料解析题(本大题共3小题,共55分)

16. 阅读材料,回答下列问题。

材料一:进入19世纪以来,随着西方工业革命的完成,资本主义列强为了本国资本主义发展的需要,急于开辟海外市场和原料产地,攫取高额利润,当时非洲、美洲大部分国家已经沦为他们的殖民地、半殖民地,中国这个地大物博、尚未受到世界殖民浪潮全面冲击的东方大市场,成为他们的重要侵略目标。

材料二:某历史学家在评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联社会主义工业化时,早就提出过‘工业是主脑,农业是基础’‘而要发展工业就必须从农业开始’的重要论断。他在理论上一再反对把农业作为发展工业的‘殖民地’,但实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还得通过低价出售农产品和高价买进工业品的价格剪刀差的办法,使资金从农业流入工业……农业生产遭受了严重的破坏……在苏联工业化的短短十几年内,曾发生两次较大的粮食危机。”

——据郭卫民《资本主义列强挑起的四次大规模侵华战争》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出19世纪西方国家大规模侵华的原因以及对中国产生的影响。

(2) 苏联工业化所采取的途径造成了什么问题?我们从中可吸取什么教训?

17. 边疆的治理直接关系到国家整体稳定、安全、繁荣与和谐发展,我国历代王朝在治边过程中,形成了特有的治边方略。阅读材料:

材料一唐朝以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,以边疆民族的首领为都督、刺史,管理府州的具体事务;在此基础上设都护府,由都护府直接管理,再统于中央政府。唐朝通过册封来规范和边疆民族的臣属关系,还将公主嫁与这些边疆民族的首领。

元朝设行中书省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里”,“其在远服,又有招讨、安抚、宣慰等使”。元朝对吐蕃地区实现了直接管理,在西北边疆采取了设置军政机构等政策,还建立了驿站制度,将边疆地区和中原紧密地联系在一起。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二清政府与沙俄签订《中俄尼布楚条约》,确立了近代意义上的东北边界,标志着王朝国家的历史疆域开始有了明确的界限。这样,一种新的边疆治理思路,即通过王朝中央直接控制边疆的边疆治理方式,就逐渐萌生。这种边疆治理的新思维和新方式突出体现在对西藏“实行‘以藏治藏’之新政策,同时辅之以中央王朝的监督和管理,也就是从间接羁縻统治走向直接统治”。

——摘编自周平《我国的边疆治理研究》

材料三边疆各少数民族在与中原王朝政治体系交往的过程中,纷纷内附、归附、臣服、降服于中原王朝,成为王朝国家中的少数民族,而王朝国家则成为少数民族国家认同的对象。对于国家来说,少数民族的国家认同的程度,直接关系到多民族国家的统一和稳定。从边疆治理的角度来看,在发展民族文化的过程中,不仅要关注民族文化发展的价值导向,而且要提倡民族文化与国民文化的交融,把民族文化整合到国民文化之中,使民族文化的发展有利中华文化的发展和壮大。

——摘编自周平《边疆治理视野中的认同问题》

完成下列要求:

(1) 据材料一,分别概括唐朝的边疆治理政策内容和元朝边疆治理政策体现的主要特点,并结合所学知识,以治理西域和吐蕃地区的相关史实为例加以说明。

(2) 据材料二,概括清政府治理西藏政策的特点,结合相关史实加以说明,并指出清朝国家疆域奠定的历史意义。

(3) 据材料三,你认为我国在边疆治理中应坚持哪些原则性问题?

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在宋代江南城市社会救助体系构建和形成过程中,作为主导的官方把赈灾救荒作为社会救助的重点,并陆续采取了一系列相应措施,有赈济、赈货等类型。江南城市的民间救助多为自发的个体行为,即使形成一定的组织,也以个体自愿为基础。施行救助主体有士人(包括部分官员)、工商富室和僧道人员。他们大多出于传统儒学所倡导的仁义思想和社会理想,将参与社会救助活动视为仁义的实践与推广。相对于传统荒政和乡村救助;宋代江南城市的社会救助有着诸多特点,呈现朝社会保障体系发展的趋势。

——摘编自陈国灿《论宋代江南城市的社会救助》

材料二:19世纪中叶以后,中国社会传统的救助活动呈现出新的特征与状态。晚清政府已无法如“康乾盛世”时期那样向受灾民众提供应有的救济和帮助,而以士绅富民为主体的民间救助活动日趋活跃。随着近代社会产业结构的改变及贫困群体的扩大,以贫困人为对象的社会救助活动越来越受到民间救助组织的重视。部分先进中国人也开始学习和研究西方国家开展社会救助的思想和经验,反省中国传统做法和理论的缺陷,使以传教士为先导的外国慈善活动逐渐活跃。这些变化引起了中国社会救助活动的变动。

——摘编自陈桦《中国社会救助活动的近代转型》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出宋代江南城市救助的特点及影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期中国社会救助活动的转型及原因。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】乡约是由儒学士人发起的,以教化百姓;而材料强调政府宣讲“圣谕”,并与法律合流,故D项符合题意;“设家塾以课子弟,置义田以赡贫乏”说明政府关心宗族内部的救助活动,故A项不符合题意;“或族党自立议单公据,方准按例治罪”说明法律较重视族内契约的作用,故B项不符合题意;“盗卖义田,应照盗卖官田律治罪”说明政府通过法律保障义田的运行,故C项不符合题意。

2.【答案】B

【解析】根据材料并结合所学可知,魏晋南北朝时期北方社会动荡,农民通过一系列技术改革,提高了粮食产量,生存压力倒逼技术革新,生产技术的革新一定程度上促进了社会的进步,对于当时北方社会的动荡而言,这有利于促进封建国家的再次统一,B项正确;

根据材料“北方经济与汉代相比仍然在不断发展,并非处于停滞和衰退状态”,材料并非在强调北人南迁,排除A项;

社会生产力的发展顺应了当时社会发展的趋势,排除C项;

材料所述变化与南方无关,排除D项。

故选:B。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代中国经济的南移,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】D

【解析】根据两幅耕织图可知,南宋到清朝乾隆年间数百年间,农业生产工具仍然是铁农具和牛耕,没有多少进步,可见我国古代的小农经济制约了农业技术的进步,D项正确;

“主要载体”的说法夸大了,排除A项;

材料没有将我国古代农业与其他地区比较,排除B项;

两幅耕织图有艺术加工成分,不可能真实地再现了历史原貌,排除C项。

故选:D。

本题考查中国古代小农经济,需要考生掌握小农经济的发展历程及局限性。

本题考查中国古代小农经济,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

4.【答案】A

【解析】根据“其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器756件,占出土器物总数的29.2%,这批玉器玉料基本上都产自新疆。”可得出商代的时候西域的新疆地区已经与中原地区有交往,因此才会有相关的器物出土,A项正确;

新疆并不是西方,排除BD项;

西汉开通了丝绸之路,排除C项。

故选:A。

本题考查了丝绸之路,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了丝绸之路,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.【答案】C

【解析】新航路开辟后,与艾灸相关的资料和书籍被介绍到欧洲,中医一度影响到欧洲上流社会的养生和治病诊疗等,反映出交流互通推动了中医的发展,C项正确;

材料并未对比中西医治疗效果,排除A项;

结合所学知识可知,仅有“艾灸热”和中医一度流行不能说明欧洲国家崇尚东方生活方式,排除B项;

结合所学知识可知,中医对近代欧洲产生了深刻影响与“中医一度成为当时欧洲上流社会养生、治病诊疗的潮流”等不符,排除D项。

故选:C。

本题考查中西方文化交流,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查中西方文化交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】A

【解析】根据材料“一改往日搭载货物‘去多回少’的局面,重点枢纽间去程和回程开行数量基本实现双向均衡”及所学可知,2013年中国先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。“一带一路”建设是顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化潮流的倡议,旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。“中欧班列”的发展变化正是得益于“一带一路”倡议及实施,A项正确;

20世纪80年代以来,我国积极参与以联合国为中心的多边外交,不符合题意,排除B项;

“金砖国家的合作机制”不涉及欧洲国家,排除C项;

中国高铁积极“走出去”,属于技术创新发展的影响,并不是“中欧班列”发展变化的主要原因,排除D项。

故选:A。

本题考查新时期外交政策的调整,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查新时期外交政策的调整,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】B

【解析】从材料“中世纪,英国议会的主要职责是征税。13世纪,英国中小贵族和市民阶级作为国家征收税款的主要对象,受邀作为地方代表参加议会。14世纪初,英国共召开的11次有地方代表出席的议会中,有8次并未讨论征税的要求。”和所学知识可知,议会可以限制国王收税的权力,说明议会的权力有所加强,B正确;

ACD是对材料错误的理解,排除。

故选:B。

本题考查英国议会与国王的斗争,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查英国议会与国王的斗争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,随着新航路开辟,世界贸易中心有地中海沿岸转移的大西洋沿岸。据此依据材料“但从16世纪开始,其贸易中心地位逐渐丧失,逐渐成为美丽的旅游胜地”等信息可知B正确。

A是新航路开辟的原因之一,排除。

C是无关项,排除。

工业革命18世纪才开始,排除D。

故选:B。

本题考查新航路开辟的影响。关键信息是:从16世纪开始,其贸易中心地位逐渐丧失,逐渐成为美丽的旅游胜地。

本题考查世界贸易中心演变的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

9.【答案】C

【解析】依据材料可知,孟德斯鸠提出了三权分立学说,主张分权制衡,这就防止专制,维护了资产阶级民主,为资产阶级政权建设的理论基础,故C项正确。

孟德斯鸠的三权分立学说不是政治革命纲领,是思想理论,故A项错误。

洛克的分权学说是孟德斯鸠三权分立学说的来源,故B项错误。

D项中最佳无法从材料得出,排除。

故选:C。

本题考查启蒙运动。解题的关键是正确理解孟德斯鸠三权分立的作用。

本题考查对孟德斯鸠三权分立思想及其作用的把握,旨在考查学生解读材料、调用所学知识分析理解的能力。

10.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,从宣传画中“保卫苏联”和图片中士兵形象可以推断出这是二战苏联卫国战争时期的资料,两幅图片共同构成了全民抗战、团结御侮的时代精神,C项正确;

结合所学知识可知,通过图片中士兵的形象我们可以感受到士兵对保卫苏联的坚定,A项不能反映图片主旨思想,排除A项;

结合所学知识可知,材料中的图片和文字信息,我们可以感受到二战时期,苏联民众对抗战的坚定信念,不能反映出法西斯的信息,排除B项;

结合所学知识可知,材料中的信息不能反映出苏联工业化发展的情况,材料只能反映全民抗战、团结御侮的时代精神,排除D项。

故选:C。

本题考查第二次世界大战,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查第二次世界大战,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】B

【解析】根据材料可知,战后苏联延续了高度集中的政治经济体制,导致危机的出现,B项正确;

战时共产主义政策于1921年被新经济政策取代,排除A项;

苏联推行斯大林模式,实行单一的公有制和高度集中的计划经济体制,排除市场和商品货币关系,排除C项;

D项不符合材料主旨,材料强调二战后的苏联危机源于体制僵化,排除D项。

故选:B。

本题考查的是苏联的政治经济体制,解答本题需要掌握苏联高度集中的政治经济体制的相关知识。

本题考查的是苏联的政治经济体制,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

12.【答案】C

【解析】A.“开始”表述错误,排除A项;

B.“根本上”表述过于绝对,排除B项;

C.依据材料“1946年英国工党政府颁布了《国民保险法》”,可知该法律涉及的是社会保障层面,推动了英国社会保障体系的发展,C项正确;

D.“消除了“表述绝对,排除D项。

故选:C。

本题考查了西方国家的福利制度,解答本题依据材料“1946年英国工党政府颁布了《国民保险法》进行分析。

本题考查了西方国家的福利制度,考查了考生正确分析理解材料信息的能力。

13.【答案】C

【解析】从表格信息看,自秦汉至清,各朝都设置“县”级行政区划,这说明县是中国历史上最稳定的一级政区,故A项表述正确。

魏晋南北朝时期,州是地方最高行政区划,之后州之上有过“路”“行省”“布政使司”“省”等地方最高行政区划,故B项表述正确。

宋至元清,我国中央集权逐渐加强,地方自主性逐渐减弱,故C项表述不符合史实。

秦汉、隋唐时期我国行政区划以二级制为主体,自宋之后,以三级制为主体,故D项表述正确。

故选:C。

本题考查古代地方行政区划的演变。考查解读图片表格史料获取正确信息的能力。

本题考查古代地方行政区划的演变。以表格的形式,从古代地方行政区划演变的角度设计题目,以否定的形式设问,目的在于考查学生的识图能力、获取正确信息能力和解题的仔细程度。解题的关键是结合所学知识区正确识图,获取有效信息。联系中央集权的相关知识,综合分析认识地方管理制度。

14.【答案】D

【解析】根据所学知识,可知“昭陵六骏”等唐代皇帝陵前石刻的艺术特色体现了大唐豪迈阂放的气象,故D项正确。

四座陵墓石刻特色各异,重点不在统一上,石刻突出的是气势不是艺术性,A、B两项不符合题意。

只展示墓葬前的石刻,不能体现礼制的强弱,故 C项不符合题意。

故选:D。

本题考查唐代艺术成就。题干中的关键信息是“情俊爽刚毅,姿态神武有力”“体态浑朴劲健,呈凌空翱翔之势”“形体高大,雄健有力”。

本题是中档题,主要唐代艺术成就考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释】家国情怀等素养。

15.【答案】D

【解析】从材料数据来看,2000—2018年一般贸易出口比重呈现增加的趋势,加工贸易出口的比重相对下降,这主要和中国的产业结构调整有关,说明的是外贸结构发生变化,D项正确。

材料与中国对世界的依赖程度加强的说法无关,排除A项;

材料未涉及进出口的贸易数据,无法得出是逆差还是顺差,排除B项;

材料体现的是外贸结构的变化,不是对外贸易规模不断扩大,排除C项;

故选:D。

本题主要考查的是中国社会主义市场经济体制的建立,解答本题需要掌握中国对外贸易的变化情况。

本题考查中国社会主义市场经济体制的建立,考查学生根据材料并结合所学进行分析解答的能力。

16.【答案】【小题1】原因:西方工业革命的相继完成;资本主义发展的需要(资本主义列强要求获得更多的市场和原料);中国是尚未开发的东方大市场(中国地大物博,市场广阔)。

【小题2】问题:国民经济比例严重失调,造成了轻工业、农业长期落后,人民生活水平长期得不到提高;货币不稳定,农民利益受到损害。

教训:本问言之有理即可,根据苏联工业化局限性进行作答,如要正确处理农业、轻工业、重工业的关系,农业是国民经济的基础,必须保护农民的利益,提高农民的生产积极性;经济改革必须从实际出发,适应生产力的发展水平。

【解析】本题考查的是斯大林模式、第一次工业革命的影响,作答本题第一问结合19世纪西方国家大规模侵华的原因以及对中国产生的影响分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是斯大林模式、第一次工业革命的影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.【答案】【小题1】唐朝内容:羁縻府州制度,设都护府管理机构,册封制度,和亲政策(或唐蕃和亲)。

说明:在西域设安西都护府(或北庭都护府);文成公主入藏。

元朝特点:建立完善的边疆管理体系,设置专门管理机构,因俗而治(因地制宜)。

说明:在西域设北庭都元帅府(或宣慰司),吐蕃由直属中央政府的宣政院管理。

【小题2】特点:从间接羁縻统治走向直接统治。

说明:从册封达赖、班禅,到派遣驻藏大臣与达赖、班禅共同治理西藏,后颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权。

意义:现代中国的版图基本奠定(或逐渐定型)。

【小题3】原则性问题:维护多民族国家统一和稳定,加强民族文化发展的价值导向,强调国家认同,把民族文化融合到国民文化中。

【解析】本题考查中国古代和现代的边疆治理。第一问,依据材料一,结合唐朝边疆治理政策的内容、元朝边疆治理政策的特点以及唐朝和元朝管理西域和吐蕃地区的具体措施分析;第二问,依据材料二,结合清朝治理西藏政策的特点、措施和意义分析;第三问,依据材料三,提取有效信息,逐一分析。

本题考查唐朝、元朝以及现代中国的边疆治理的相关知识,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析的能力。

18.【答案】【小题1】特点:官方救助为主导,方式具有多样性;民间施救主体多元化;深受儒家思想影响。

影响:为弱势群体提供了必要的物质救助与精神指导;有助于缓和社会矛盾,稳定社会秩序;推动儒家思想的传播与发展;为后世构建社会保障体系提供基础。

【小题2】转型:社会救助活动的主体由政府转向民间组织;救助活动重点由临时性的赈灾救荒转向日常生活救济;外国慈善活动日趋活跃。

原因:晚清政府统治腐朽,难以发挥主导作用;传统经济结构受到冲击,小农经济趋向瓦解;列强侵略西方救助理念传入中国;部分先进中国人的倡导;中国传统救助理念存在缺陷。

【解析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策。第一问要结合中国古代社会救济与优抚政策的特征来解答;第二问要结合中国古代社会救济与优抚政策的影响来解答。

本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

同课章节目录