8《世说新语》二则陈太丘与友期 对比阅读试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 8《世说新语》二则陈太丘与友期 对比阅读试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1007.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 21:46:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

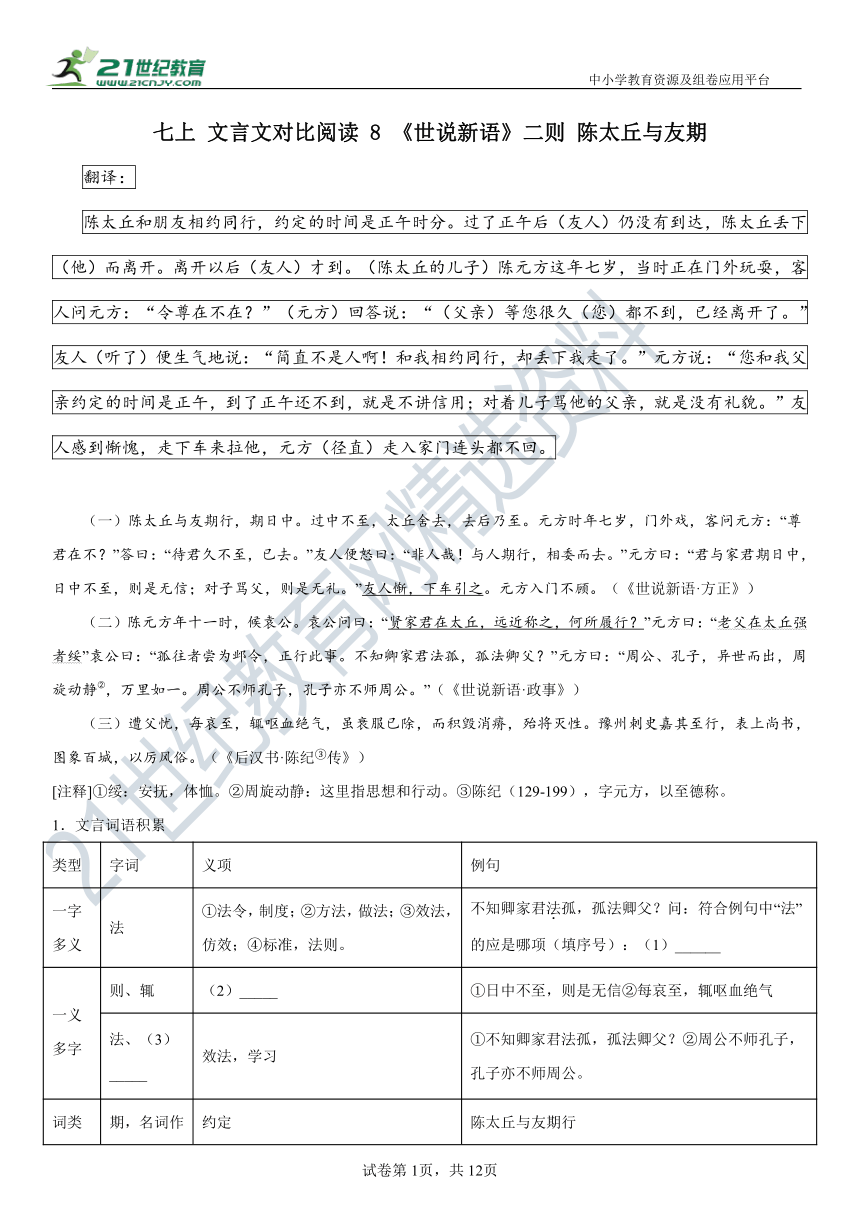

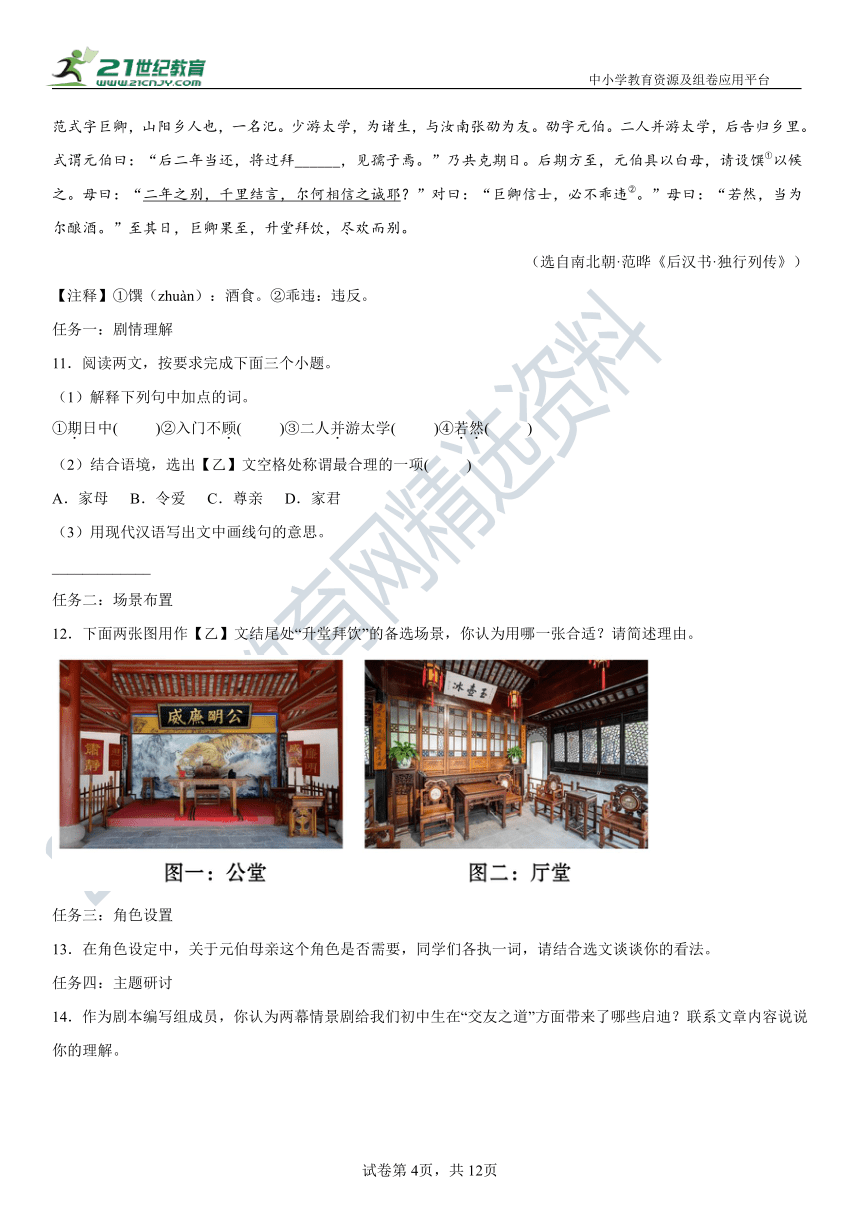

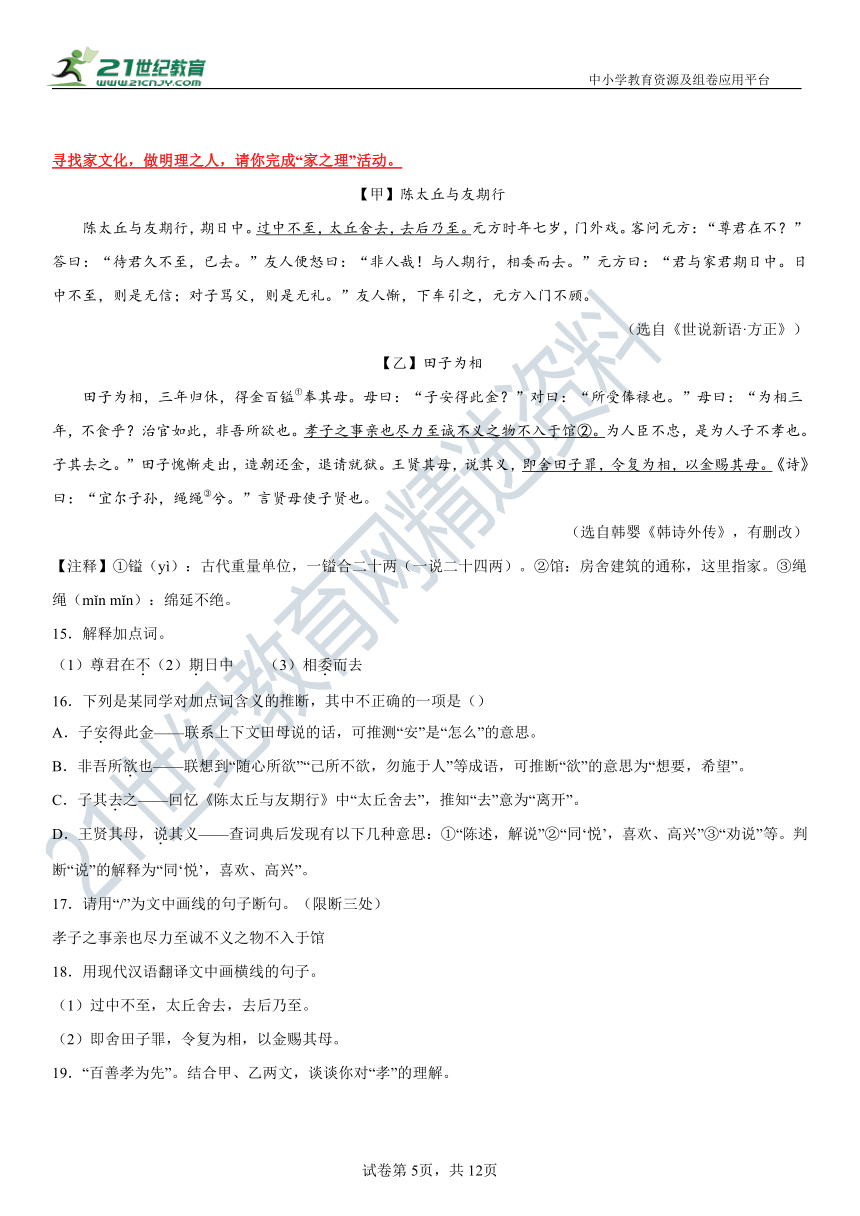

七上 文言文对比阅读 8 《世说新语》二则 陈太丘与友期

翻译:

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间是正午时分。过了正午后(友人)仍没有到达,陈太丘丢下(他)而离开。离开以后(友人)才到。(陈太丘的儿子)陈元方这年七岁,当时正在门外玩耍,客人问元方:“令尊在不在?”(元方)回答说:“(父亲)等您很久(您)都不到,已经离开了。”友人(听了)便生气地说:“简直不是人啊!和我相约同行,却丢下我走了。”元方说:“您和我父亲约定的时间是正午,到了正午还不到,就是不讲信用;对着儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。”友人感到惭愧,走下车来拉他,元方(径直)走入家门连头都不回。

(一)陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏,客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。(《世说新语·方正》)

(二)陈元方年十一时,候袁公。袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘强者绥”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事。不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静②,万里如一。周公不师孔子,孔子亦不师周公。”(《世说新语·政事》)

(三)遭父忧,每哀至,辄呕血绝气,虽衰服已除,而积毁消瘠,殆将灭性。豫州刺史嘉其至行,表上尚书,图象百城,以厉风俗。(《后汉书·陈纪③传》)

[注释]①绥:安抚,体恤。②周旋动静:这里指思想和行动。③陈纪(129-199),字元方,以至德称。

1.文言词语积累

类型 字词 义项 例句

一字多义 法 ①法令,制度;②方法,做法;③效法,仿效;④标准,法则。 不知卿家君法孤,孤法卿父?问:符合例句中“法”的应是哪项(填序号):(1)______

一义多字 则、辄 (2)_____ ①日中不至,则是无信②每哀至,辄呕血绝气

法、(3)_____ 效法,学习 ①不知卿家君法孤,孤法卿父?②周公不师孔子,孔子亦不师周公。

词类活动 期,名词作动词 约定 陈太丘与友期行

通假字 不 通“否”,表示否定。相当于“吗” 尊君在不?

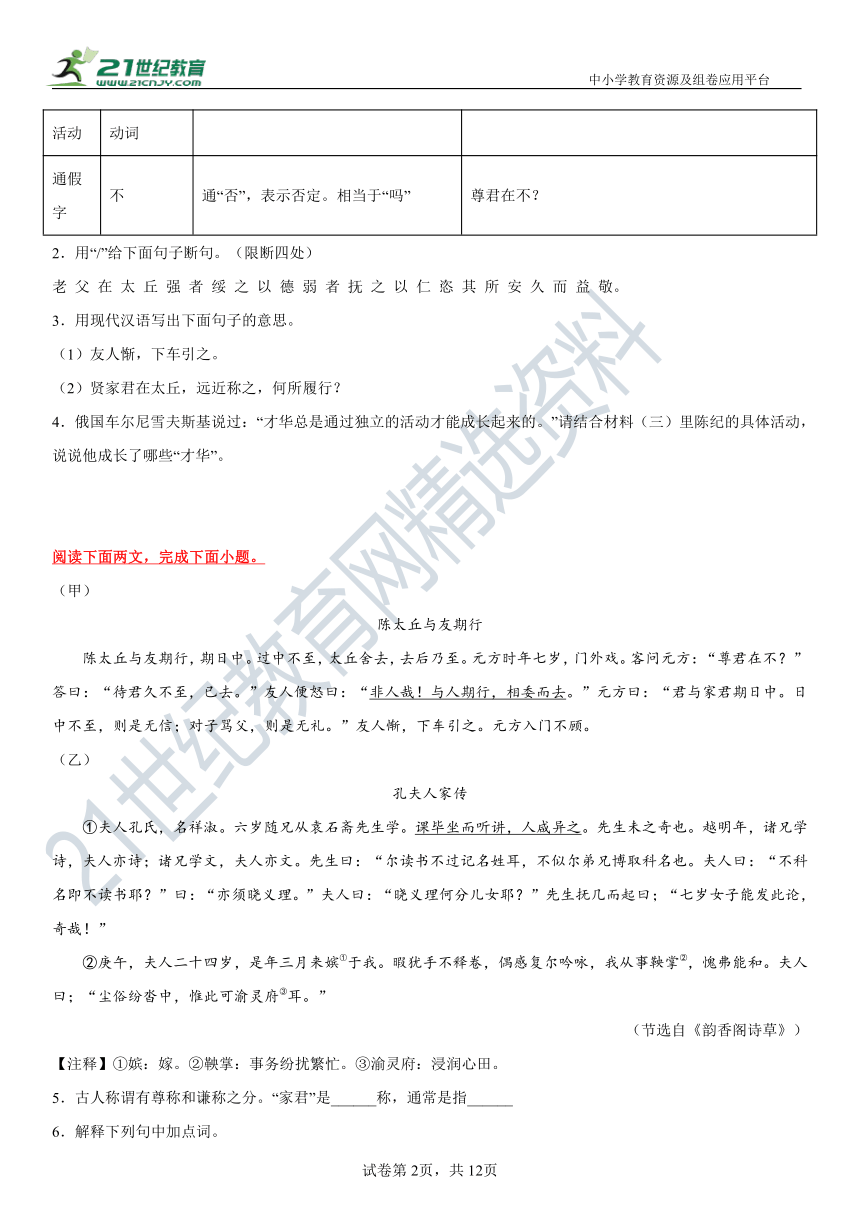

2.用“/”给下面句子断句。(限断四处)

老 父 在 太 丘 强 者 绥 之 以 德 弱 者 抚 之 以 仁 恣 其 所 安 久 而 益 敬。

3.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)友人惭,下车引之。

(2)贤家君在太丘,远近称之,何所履行?

4.俄国车尔尼雪夫斯基说过:“才华总是通过独立的活动才能成长起来的。”请结合材料(三)里陈纪的具体活动,说说他成长了哪些“才华”。

阅读下面两文,完成下面小题。

(甲)

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(乙)

孔夫人家传

①夫人孔氏,名祥淑。六岁随兄从袁石斋先生学。课毕坐而听讲,人咸异之。先生未之奇也。越明年,诸兄学诗,夫人亦诗;诸兄学文,夫人亦文。先生曰:“尔读书不过记名姓耳,不似尔弟兄博取科名也。夫人曰:“不科名即不读书耶?”曰:“亦须晓义理。”夫人曰:“晓义理何分儿女耶?”先生抚几而起曰;“七岁女子能发此论,奇哉!”

②庚午,夫人二十四岁,是年三月来嫔①于我。暇犹手不释卷,偶感复尔吟咏,我从事鞅掌②,愧弗能和。夫人曰;“尘俗纷沓中,惟此可渝灵府③耳。”

(节选自《韵香阁诗草》)

【注释】①嫔:嫁。②鞅掌:事务纷扰繁忙。③渝灵府:浸润心田。

5.古人称谓有尊称和谦称之分。“家君”是______称,通常是指______

6.解释下列句中加点词。

(1)下车引之

(2)犹手不释卷

7.用现代汉语翻译下列句子。

非人哉!与人期行,相委而去。

8.下列对乙文画线句意思的理解正确的一项是( )

A.(孔祥淑)每堂课都坐着听讲,人们都觉得很奇怪。

B.(孔祥淑)坐着听完每堂课,人们都觉得很奇怪。

C.(孔祥淑)坐着听完每堂课,人们都对此感到惊异。

D.(孔祥淑)每堂课都坐着听讲,人们都对此感到惊异。

9.甲文中的陈太丘之友因元方的一番话而产生由“怒”到“_____”的心理变化;乙文中的先生因孔祥淑认为_____(用自己的话回答)而由“未之奇”到发出_____”的赞叹。从两位长者的言行变化中可以看出陈元方和孔祥淑都是_____的孩童。

10.下列对两文的理解分析,错误的一项是( )

A.甲文中的陈太丘之友是一个无礼无信无知之人。

B.从乙文中可见,读书是孔祥淑的爱好和精神寄托。

C.甲乙两文都是按照时间先后顺序来谋篇布局的。

D.甲乙两文主要通过语言、动作描写来刻画人物。

同学们打算将以下两则短文排演成两幕情景剧,探讨“交友之道”,为此开展了剧本研讨活动。请你参加并完成相关任务。

【甲】

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自南朝宋临川王刘义庆《世说新语》)

【乙】

鸡黍之约(节选)

范式字巨卿,山阳乡人也,一名汜。少游太学,为诸生,与汝南张劭为友。劭字元伯。二人并游太学,后告归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过拜______,见孺子焉。”乃共克期日。后期方至,元伯具以白母,请设馔①以候之。母曰:“二年之别,千里结言,尔何相信之诚耶?”对曰:“巨卿信士,必不乖违②。”母曰:“若然,当为尔酿酒。”至其日,巨卿果至,升堂拜饮,尽欢而别。

(选自南北朝·范晔《后汉书·独行列传》)

【注释】①馔(zhuàn):酒食。②乖违:违反。

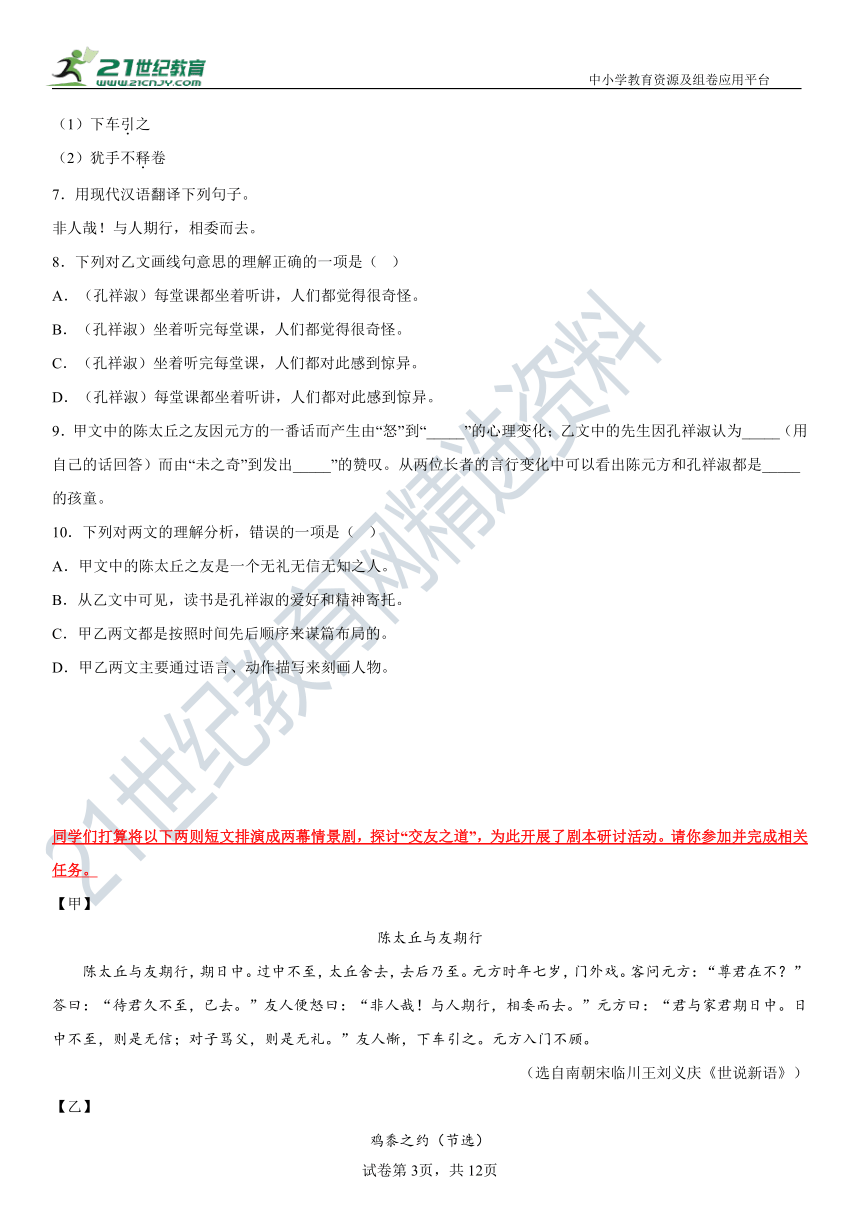

任务一:剧情理解

11.阅读两文,按要求完成下面三个小题。

(1)解释下列句中加点的词。

①期日中( )②入门不顾( )③二人并游太学( )④若然( )

(2)结合语境,选出【乙】文空格处称谓最合理的一项( )

A.家母 B.令爱 C.尊亲 D.家君

(3)用现代汉语写出文中画线句的意思。

_____________

任务二:场景布置

12.下面两张图用作【乙】文结尾处“升堂拜饮”的备选场景,你认为用哪一张合适?请简述理由。

任务三:角色设置

13.在角色设定中,关于元伯母亲这个角色是否需要,同学们各执一词,请结合选文谈谈你的看法。

任务四:主题研讨

14.作为剧本编写组成员,你认为两幕情景剧给我们初中生在“交友之道”方面带来了哪些启迪?联系文章内容说说你的理解。

寻找家文化,做明理之人,请你完成“家之理”活动。

【甲】陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(选自《世说新语·方正》)

【乙】田子为相

田子为相,三年归休,得金百镒①奉其母。母曰:“子安得此金?”对曰:“所受俸禄也。”母曰:“为相三年,不食乎?治官如此,非吾所欲也。孝子之事亲也尽力至诚不义之物不入于馆②。为人臣不忠,是为人子不孝也。子其去之。”田子愧惭走出,造朝还金,退请就狱。王贤其母,说其义,即舍田子罪,令复为相,以金赐其母。《诗》曰:“宜尔子孙,绳绳③兮。”言贤母使子贤也。

(选自韩婴《韩诗外传》,有删改)

【注释】①镒(yì):古代重量单位,一镒合二十两(一说二十四两)。②馆:房舍建筑的通称,这里指家。③绳绳(mǐn mǐn):绵延不绝。

15.解释加点词。

(1)尊君在不(2)期日中 (3)相委而去

16.下列是某同学对加点词含义的推断,其中不正确的一项是()

A.子安得此金——联系上下文田母说的话,可推测“安”是“怎么”的意思。

B.非吾所欲也——联想到“随心所欲”“己所不欲,勿施于人”等成语,可推断“欲”的意思为“想要,希望”。

C.子其去之——回忆《陈太丘与友期行》中“太丘舍去”,推知“去”意为“离开”。

D.王贤其母,说其义——查词典后发现有以下几种意思:①“陈述,解说”②“同‘悦’,喜欢、高兴”③“劝说”等。判断“说”的解释为“同‘悦’,喜欢、高兴”。

17.请用“/”为文中画线的句子断句。(限断三处)

孝子之事亲也尽力至诚不义之物不入于馆

18.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)过中不至,太丘舍去,去后乃至。

(2)即舍田子罪,令复为相,以金赐其母。

19.“百善孝为先”。结合甲、乙两文,谈谈你对“孝”的理解。

20.阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】甲陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

【乙】郭伋始至行部①,到西河美稷②,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。伋问:“儿曹何自远来?”对曰:“闻使君到,喜,故来奉迎。”伋辞谢之。及事讫,诸儿复送至郭外,问:“使君何日当还?”伋请别驾从事③,计日告之。行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭④,须期乃入。其为人若此。

(选自《后汉书 郭伋传》,略有改动)

[注释]①郭伋(jí)始至行部:郭伋刚担任并州牧,首次出巡。行部,出巡。②西河美稷:地名。③别驾从事:部下官吏。④野亭:郊野外的亭子。

(1)解释下列句子中加点的词语。

①陈太丘与友期行

②相委而去

③及事讫

④伋为违信于诸儿

(2)下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.相委而去 学而时习之

B.去后乃至 家祭无忘告乃翁

C.计日告之 久之,目似瞑,意暇甚

D.遂止于野亭 于我如浮云

(3)请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①友人惭,下车引之,元方入门不顾。

②闻使君到,喜,故来奉迎。

(4)【甲】与【乙】从选材的角度来看,【甲】文选取的是友人“无信”“无礼””的反面例子,【乙】文选取的是 _____的正面例子;从表达方式的角度来看,【甲】文侧重 _____,【乙】文侧重叙述。

阅读下面文言文选文,完成小题。

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(《陈太丘与友期行》选自《世说新语》)

【乙】魏文侯与虞人①期猎。是日,饮酒乐,天雨。文侯将出,左右曰:“今日饮酒乐,天又雨,公将焉之?”文侯曰:“吾与虞人期猎,虽②乐,岂可不守期哉!”乃往,身自罢③之。魏于是乎始强。

(《文侯与虞人期猎》选自司马光《资治通鉴》,有删改)

注释:①虞人:管理山林的小官。②虽:即使。③罢:停止,取消。

21.下列加点词解释不正确的一项是( )

A.尊君在不 不:同“否” B.元方入门不顾 顾:照顾

C.饮酒乐,天雨 雨:下雨 D.虽乐,岂可不守期哉 乐:快乐

22.下列各组句子中加点词意义和用法都相同的一项是( )

A.相委而去 思而不学则殆

B.元方时年七岁 年与时驰

C.去后乃至 乃悟前狼假寐

D.身自罢之 禽兽之变诈几何哉

23.下列对选文的理解和分析不正确的一项是( )

A.“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”表现了元方懂礼识义的性格特点。

B.甲文用友人“无信”“无礼”的反面事例,告诉了我们做人要讲诚信。

C.“魏于是乎始强”意思是魏国从此开始变得强大起来,侧面突出守信的重要性。

D.甲乙两文刻画人物形象,都运用了语言描写、动作描写、外貌描写。

24.翻译下列句子。

(1)友人惭,下车引之。

(2)吾与虞人期猎。

《世说新语》二则

咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”

友人惭,下车引之,元方入门不顾。

25.解释下列加点词语在文中的意思。

(1)俄而雪骤。

(2)下车引之。

(3)陈太丘与友期行。

26.翻译下面句子。

(1)撒盐空中差可拟。

(2)元方入门不顾。

27.下面说法不正确的一项是( )

A.《世说新语》是由南朝宋刘义庆编写的一部志人小说,主要记载汉末到东晋士大夫的言谈、逸事。

B.《咏雪》中“寒雪”“内集”“欣然”“大笑”等词语营造了一种其乐融融、既温馨又民主的世家所特有的文化氛围。

C.《陈太丘与友期》中小元方能指出父亲的朋友“期日中”而“日中不至”是“无信”,“对子骂父”是“无礼”,可见他明白事理,落落大方。

D.两文都是通过语言描写、动作描写等方法刻画人物形象,表现人物性格,推动情节发展。

28.阅读下面的文字,完成小题。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(1)解释下列加点词语的意思。

①陈太丘与友期行

②太丘舍去

③相委而去

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

友人惭,下车引之。元方入门不顾。

【乙】

原谷有祖年老谷父母厌憎欲捐之。谷年十有五,谏父曰:“祖育儿生女,勤俭终身,岂有老而捐之者乎?是负义也。”父不从,作舆,捐祖于野。谷随,收舆归。父曰:“汝何以收此凶具?”谷曰:“他日父母老,无需更作此具,是以收之。”父惭,悔之,乃载祖归养。

(选自《太平御览》,有删改)

(3)解释文中加点词语的意思。

①是负义也

②父不从

(4)请用“/”给文中画线句子断句。

原 谷 有 祖 年 老 谷 父 母 厌 憎 欲 捐 之

(5)【甲】、【乙】两篇文章在写作手法上有何共同之处?它们分别表现出中华民族怎样的传统美德?

29.阅读下面《世说新语》中的两个小故事,完成下面小题。

甲

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

乙

孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,为司隶校尉。诣①门者,皆俊才清称②及中表亲戚乃通。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲。”既③通,前坐。元礼问曰:“君与仆④有何亲?”对曰:“昔先君仲尼⑤与君先人伯阳⑥有师资之尊,是仆与君奕世⑦为通好也。”元礼及宾客莫不奇之。太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰:“小时了了,大未必佳。”文举曰:“想君小时必当了了。”韪大踧踖⑧。

注:①诣:数往,到……去,②清称,美誉,这里有声望的人。③既:已经。④仆:我。⑤仲尼:即孔子。⑥伯阳:老子的号,老子姓李,故称之为李元礼的“先人”。⑦奕世:几代。⑧踧踖:恭敬与不安的样子,这里指窘迫。

(1)解释下列加点的词语

太丘舍去____

下车引之____

皆俊才清称及中表亲戚乃通____

小时了了,大未必佳____

(2)翻译句子

元礼及宾客莫不奇之。

(3)结合两则内容简要说说,元方和孔文举在反驳对方话语时有哪些巧妙之处?

30.文言文对比阅读,完成问题

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自《世说新语》)

【乙】昔吴起①出,遇故人而止之食。故人曰:“诺,期返而食。”起曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人。故人来,方与之食。起之不食以俟②者,恐其自食其言也。其为信若此,宜其能服三军欤③?欲服三军,非信不可也!

(选自《韩非子》)

【注释】①吴起:战国时著名的军事家。②俟:等待。③欤(yú):句末语气词。

(1)下列句子朗读停顿正确的一项是( )

A.期日/中 B.对/子骂父

C.下车/引之 D.故人至/暮不来

(2)解释下列句中加点的词。

①陈太丘与友期行___

②相委而去___

③与之食___

④恐其自食其言也___

(3)将下列句子翻译成现代汉语。

①过中不至,太丘舍去,去后乃至。

②昔吴起出,遇故人而止之食。

(4)请结合【甲】【乙】两段的内容谈谈你对“守信”的看法。

31.古诗文阅读。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

【乙】

钟毓、钟会少有令誉,年十三,魏文帝闻之,语其父钟繇曰:“可令二子来!”于是敕见,毓面有汗,帝曰:“卿面何以汗?”毓对曰战战惶惶汗出如浆。复问会:“卿何以不汗?”对曰:“战战栗栗,汗不敢出。”

【注】:①令誉:美好的名声。②钟繇:三国时魏国相国。钟毓、钟会是他的两个儿子。③敕:皇帝召见。④卿:古时帝王对臣子的称呼。

(1)解释下列加点字的含义。

①相委而去

②元方入门不顾

③魏文帝闻之

④语其父钟繇曰

(2)用“/”给文中画波浪线的句子断句,限断两处。

毓 对 曰 战 战 惶 惶 汗 出 如 浆

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①友人惭,下车引之。

②帝曰:“卿面何以汗?”

(4)【甲】【乙】两文来源于南朝宋临川王刘义庆组织编写的笔记小说,该小说从内容上分为“德行”“言语”“政事”“文学”“方正”等三十六类。【甲】文选自《方正》篇,请结合下列三个门类的选编依据,判断【乙】文应该编入哪一个篇章,并结合文章说明理由。

A.《德行》:指人的道德品行

B.《言语》:指人的口才辞令

C.《方正》:指为人正直

【乙】文应该编入_____篇章,理由_____

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. ③ 就 师 2.老父在太丘/强者绥之以德/弱者抚之以仁/恣其所安/久而益敬。 3.(1)友人感到很惭愧,下车去拉元方。

(2)你贤德的父亲在太丘,远近的人都赞扬他,他都做了些什么呢? 4.(1)面对父亲朋友的责难,元方有礼有据的指出其无礼无信,可见元方的明白事理(懂礼识仪)、勇敢;元方面对父亲朋友的“入门不顾”,可见其刚正、直率。

(2)借周公和孔子的例子,暗示袁公和我父亲就像孔子周公一样都很厉害,谁也没效法谁。

既照顾了对方的体面,又保存了父亲的尊严,不卑不亢;又可见其冷静机敏。

(3)父亲去世三年,陈纪(元方)还是悲痛万分,不思饮食,形体消瘦,几乎丧命。可见其孝顺。

【解析】1.本题考查文言词语的用法。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①“不知卿家君法孤,孤法卿父”意思是:不知是你的父亲学我,还是我学你的父亲。所以“法”的意思是效法、仿效。

② “日中不至,则是无信”意思是:正午时您还不到,就是不守信用。则:就;

“每哀至,辄呕血绝气”意思是:每次哀痛至极,就呕血绝气。辄:就。

故③空为“就”。

2.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这个句子的大意是:我父亲在太丘,对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚,让人们心安理得地做事,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。据此断句为:老父在太丘/强者绥之以德/弱者抚之以仁/恣其所安/久而益敬。

3.本题考查翻译句子。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

重点字词意思:(1)惭:惭愧;引:拉。(2)家君:用称人父,但多需在前面加适当的称对方的敬词如“贤”、“足下”之类;称:称赞,赞扬;何所履行:倒装句,就是所履行何,意思是到底干了什么事?

4.本题考查理解和分析能力。

在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括“才华”即可。

结合(一)面对父亲朋友的责难,元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”元方有礼有据的指出其无礼无信,可以得知元方懂礼仪,明白事理,而且敢于和父亲的朋友去理论,说明他还很勇敢。“友人惭,下车引之。元方入门不顾”可知元方率直,刚正。

结合(二)袁公说“不知卿家君法孤,孤法卿父”时,他不卑不亢的答道“周公不师孔子,孔子亦不师周公”,借周公和孔子谁也没有效法谁来暗示袁公和父亲就像孔子周公一样都很厉害,谁也没效法谁。照顾了对方的体面,又保存了父亲的尊严。可知他冷静智慧,聪明过人。

结合(三)“遭父忧,每哀至,辄呕血绝气,虽衰服已除,而积毁消瘠,殆将灭性”,由于父亲逝世,每每哀痛至极,就呕血绝气,虽然服丧期满,仍然悲痛过度,致使身体消瘦,仅剩下几根骨头,成了死人一般。由此可知元方很孝顺。

【点睛】参考译文

(一)

陈太丘跟朋友约定一同出门,约定在正午时分碰面。正午已过,朋友还没有到,陈太丘不再等候就离开了。陈太丘离开后朋友才到。元方当时只有七岁,正在门外嬉戏。朋友就问元方:“你的父亲在吗?”元方答道:“我爸爸等您很久,而您没到,他已经离开了。”友人便生气地说:“真不是人呐!和别人约好一起出行,却丢下别人自己离开了。”元方答道:“您跟父亲约好正午见。正午时您还不到,就是不守信用;对着人家的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。”友人感到惭愧,便从车里出来,想和元方握手致歉,陈元方头也不回地走进了自家大门。

(二)

陈元方十一岁时,去拜会袁绍。袁公问:“你贤良的父亲在太丘做官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?”元方说:“我父亲在太丘,对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚,让人们心安理得地做事,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。”袁公说:“我曾经也当过邺县县令,正是做这样的事情。不知是你的父亲学我,还是我学你的父亲?”元方说:“周公、孔子生在不同时代,虽然时间相隔遥远,但他们的行为却是那么一致。周公没有学孔子,孔子也没有学周公。”

(三)

父亲逝世,哀痛至极,往往呕血绝气,虽然服丧期满,仍然悲痛过度,致使身体消瘦,仅剩下几根骨头,成了死人一般。豫州刺史认为陈纪这种至行,难能可贵,上表尚书,豫州百城皆图画陈纪等形象,以劝励风俗。

5. 谦 自己的父亲 6.①拉,牵拉;②放下 7.真不是君子啊!和我相约出行,却丢下我自己走了 8.D 9. “惭” 读书是为了明晓义理,不应有男女之别。 “奇哉” 聪明明理善思善言、能言善辩等 10.A

【解析】5.本题考查文学常识。

“家君”,对人称自己的父亲,谦词。

6.本题考查学生对文言实词的理解能力。解答时,要注意在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

(1)句意为:下了车想去拉元方的手。引,拉,牵拉;

(2)句意为:空闲的时候仍然手不离卷的看书。释,放下。

7.本题考查文言语句的翻译。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子的时候要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。

重点词:非,不是;期:相约;行,出行;委,抛弃,舍弃。

8.本题考查文言语句的翻译。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子的时候要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。

重点词:毕,都;坐,坐着;咸,全,都;异,对……感到惊异。故选D。

9.本题考查对文章的分析、理解。

根据甲文“友人便怒曰:‘非人哉!与人期行,相委而去。’”、“元方曰:‘君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。’友人惭,下车引之”可知,陈太丘之友因元方的一番话而产生由“怒”到“惭”;

根据乙文“夫人曰:‘不科名即不读书耶?’曰:‘亦须晓义理。’夫人曰:‘晓义理何分儿女耶?’”可知,孔祥淑认为:读书是为了明晓义理,不应有男女之别;

根据乙文“课毕坐而听讲,人咸异之。先生未之奇也”、“先生抚几而起曰;‘七岁女子能发此论,奇哉!’”可知,先生由“未之奇”到发出“奇哉”的赞叹;

根据甲文“友人便怒曰:‘非人哉!与人期行,相委而去。’”、“元方曰:‘君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。’友人惭,下车引之”可知,陈太丘之友因元方的一番话而产生由“怒”到“惭”可知,元方是个明辨识礼、能言善辩的孩童;根据甲文“元方入门不顾”可知,元方是个天真可爱的孩子;

根据乙文乙文“课毕坐而听讲,人咸异之。先生未之奇也”、“先生抚几而起曰;‘七岁女子能发此论,奇哉!’”可知,先生由“未之奇”到发出“奇哉”的赞叹,可知孔祥淑是个聪明懂理、能言善辩的人;

由此可知,从两位长者的言行变化中可以看出陈元方和孔祥淑都是聪明明理、善思善言、能言善辩的孩童。

10.本题考查对文章的分析、理解。

根据甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”可知,陈太丘之友是一个无礼无信之人;并不是“无知之人”;理解有误;

故选A。

【点睛】参考译文

(甲)

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

(乙)

夫人姓孔,名祥淑。六岁跟随哥哥向袁石斋先生学习。上课的时候,她坐在那里听讲,大家都认为她奇异,先生并不认为奇怪。到了第二年,众哥哥们学习作诗,夫人也学习作诗;众哥哥们学习写文章,夫人也学习写文章。先生说:“你读书不过为了写姓名罢了,不像你的哥哥弟弟们要参加科举考试。”夫人说:“不参加科举考试就不读书吗?”先生说:“也应该懂得伦理道德的准则。”夫人说:“既然要晓事明理,还分什么男女啊?”先生拍着桌子站起来说:“七岁的女孩子能有此言论,奇才啊!如果是男儿,将来一定能成大器。”

庚午年,夫人二十四岁,这一年的三月嫁给了我。空闲的时候仍然手不离卷的看书,有时有感而又吟咏诗句,我的工作又事纷扰烦忙,惭愧不能陪夫人一起。夫人说:“在世俗纷冗繁杂中,只有读书才可以浸润心田啊。”

11. 约定 回头看 共同,一起 如果这样 C 你们分别已经两年了,相隔千里,你就那么认真地相信他吗? 12.图二;“厅堂”是指古人会客的重要地方。“公堂”俗称官府或法庭的大堂。 13.示例:需要。用元伯母亲的质疑,侧面烘托了张劭、范巨卿信守承诺的品质。 14.诚信是为人之本(或要做一个言而有信的人)。

【解析】11.(1)本题考查理解词语意思的能力。

①期日中:约定在中午。期:约定。

②入门不顾:(元方)头也不回地走进家门。顾:回头看。

③二人并游太学:两人一起在太学求学。并:共同,一起。

④若然,当为尔酿酒:如果这样,那我就为你酿酒。若然:如果这样。

(2)本题考查称谓的理解能力。

“家母”是对自己母亲的尊称;“令爱”是对对方女儿的敬称;“尊亲”是对对方母亲的敬称;“家君”是对他人称呼自己的父亲。依据文中“式谓元伯曰”可知,这是范巨卿对张劭说的话。所以,应用“尊亲”。

故选C。

(3)本题考查翻译文言语句的能力。本题考查文言翻译能力。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。重点词语有:

别:分离,分别;结:约定;尔:你;何:什么;诚:真。

12.本题考查主题理解能力。应围绕“升堂拜饮”进行选择。“升堂拜饮”可理解为:畅饮叙谈的意思。

“厅堂”是指古人会客的重要地方。“公堂”俗称官府或法庭的大堂。依据选文内容和图二的题目“厅堂”可知,应选图二。

13.本题考查理解人物及其作用的能力。

依据选文内容和“二年之别,千里结言,尔何相信之诚耶?”可知,元伯母亲这个角色是需要的。理由:用元伯母亲对这个事情的怀疑态度,对张劭、范巨卿这两个人起到侧面烘托的作用,从中表现了信守承诺的品质。

14.本题考查阅读感悟的能力。依据两篇文章的主要内容和主旨可知,两篇文章围绕“诚信”叙述故事情节。

示例:人人都要讲诚信;诚信最重要;要做一个讲诚信的人。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约出行,约定在中午。过了中午还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年七岁,在门外玩耍。朋友问元方:“你的父亲在吗?”(元方)回答道:“等了您很久您却还没有到,现在已经离开了。”朋友便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午。正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】范式字巨卿,山阳金张(今山东金山县)人。年轻时在太学求学,与汝南张劭是同窗好友,张劭字元伯。两人一起在太学求学,后来同时离开太学返乡,范式对张劭说,二年后我将到你家拜见你的父母,看看你的孩子。于是约好了日期。当约好的日期快到的时候,张劭把这件事告诉他母亲,请他母亲准备酒菜招待范式。母亲问:你们分别已经两年了,相隔千里,你就那么认真地相信他吗?张劭回答:范式是一个讲信用的人,他一定不会违约的。母亲说,如果真的是这样,那我就为你酿酒。到了约好的那日,范式果然来到。大家一起饮酒,尽情欢乐后告别。

15.(1)通“否”,语气词;(2)相约;(3)舍弃,丢下 16.C 17.孝子之事亲也/尽力至诚/不义之物/不入于馆 18.(1)过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

(2)就赦免了田子的罪,叫他重新当上宰相,把金子赏给了他的母亲。 19.据甲文元方“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”有礼有节的辩驳可知,“孝”还体现在维护父母的尊严,不卑不亢,不让父母蒙羞;据乙文“为人臣不忠,是为人子不孝也”可知,为官不贪,忠于国家,也是对父母的孝顺。

【解析】15.本题考查文言实词。

(1)句意:您父亲在吗?不:通“否”,语气词;

(2)句意:约定的时间在正午。期:相约;

(3)句意:却丢下别人先离开了。委:舍弃,丢下。

16.本题考查实词虚词。

C.“子其去之”的句意是:你把这东西拿走。因此“去”的含义应是“拿走”。与“太丘舍去”的“去”意义不同,此项“推知‘去’意为‘离开’”有误;

故选C。

17.本题考查文言文断句。断句时先要弄清句子的意思,再根据句意、语法分析判断句子的停顿。

本句的意思是:孝顺的儿子侍奉父母,应该努力做到十分诚实,不应当得到的东西,不要拿进家门。这句话是对孝子行为的分析。“孝子之事亲也”提出议论的对象。“尽力至诚”是孝子应该做的事,“不义之物”“不入于馆”是不应该做的事,主谓之间断开,以示强调。

可据此断句为:孝子之事亲也/尽力至诚/不义之物/不入于馆。

18.本题考查文言句子翻译。

答题时先要理解重点词语的意思,然后初步翻译,再根据现代汉语的习惯进行调整,做到文从字顺。直译为主,意译为辅。重点词有:

(1)中:正午;至:来到;舍:丢下;去:离开;

(2)即:就;舍:赦免;复:再次;赐:赏赏。

19.本题考查文章内容的理解。

“百善孝为先”,孝的理解有很多,结合甲、乙两文具体内容分析理解“孝”即可。据甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”的描绘,元方面对父亲友人无端的谴责,他不卑不亢,勇敢为父亲辩解,维护了父亲的尊严和诚信,这是“孝”的表现;据乙文“为人臣不忠,是为人子不孝也”可知,田子身为宰相,身份尊贵,但面对母亲的批评,“田子愧惭走出,造朝还金,退请就狱”,勇敢承认错误,并努力改正。因此,为官不贪,忠于国家,勇于改正错误,也是对父母的孝顺。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午。过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】田子当宰相,三年后休假回家,将得到的很多金子全给他的母亲。母亲(问他)说:“你怎么得到这些金子的?”(他回答说:“(这是我当官)应得的体禄。”母亲说:“当宰相三年,就不吃饭吗?像这个样子做官,并不是我所希望的。孝顺的儿子侍奉父母,应该努力做到十分诚实,不应当得到的东西,不要拿进家门。作为国家的大臣不忠诚,也就是当儿子的不孝顺。你把这东西拿走。”田子惭愧地跑了出去,回到朝廷退还金子,然后(请求君王让自己))接受处分。君王认为田子的母亲很贤明,因她的深明大义而高兴,就赦免了田子的罪,叫他重新当上宰相,把金子赏给了他的母亲。《诗经》说:“宜尔子孙,绳绳兮。”说的是贤惠的母亲使子孙有贤德。

20.(1)①约定 ②丢下 ③等到 ④失信

(2)A

(3)①朋友惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进了大门。

②听说使君到来,(我们很)高兴,所以来出迎。

(4) 做人要讲信用 描写

【详解】(1)本题考查文言文词语解释。

①句意:陈太丘和朋友相约出行。期,约定。

②句意:却丢下别人自己走。委,丢下。

③句意:等到事情完毕后。及,等到。

④句意:郭伋认为(这样做)会对孩子们失信。违,失信。

(2)本题考查一词多义。

A.相同,表承接;

B.不同,才/你的;

C.不同,代词/无意义,不译;

D.不同,在/对于;

故选A。

(3)本题考查翻译句子。

①重点词语:惭,惭愧;引,拉;顾,回头。

②重点词语:闻,听说;喜,高兴;故,所以。

(4)本题考查对文言文内容、主旨、和表达方式的理解与分析能力。解答时,需要通晓全文大意,理解相关词句,明确文章的结构思路、写作特色、作者思想意图等。

根据甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信”可知,甲文中友人不按约定时间到达,从反面表达不守信用的主题;

根据乙文“行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭,须期乃入。其为人若此”可知,乙文从正面写郭伋即使是答应孩子的事情也要做到守信;

根据甲文“尊君在不?”“待君久不至,已去。”等对话可知,甲文侧重描写人物的对话来突出人物特点,属于语言描写;

根据乙文“郭伋始至行部,到西河美稷,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜”“行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭,须期乃入”可知,乙文侧重叙述故事来表现人物。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约出行,约定在正午。(友人)过了正午还没到,陈太丘丢下(他)而离开了,(陈太丘)离开后朋友才到。元方当时年七岁,在门外玩耍。朋友问元方:“你的父亲在吗?”(元方)回答道:“等了您很久您却还没有到,现在已经离开了。”朋友便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约出行,却丢下别人自己走。”元方说:“您与我父亲约在正午。您没到,这是不讲信用(的表现);对孩子骂他父亲,这是没礼貌(的表现)。”朋友惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进了大门。

【乙】郭伋刚担任并州牧,首次出巡,到了西河美稷,有几百个小孩子,每人骑了一根竹竿做的“马”,在路旁迎着郭伋拜见他。郭伋问:“你们为什么从大老远来(见我)?”(孩子们)回答:“听说使君到来,(我们很)高兴,所以来出迎。”郭伋表示感谢。等到事情完毕后,各位孩子再次送(郭伋)到城外,问:“使君哪一天回来?“郭伋请部下官吏计算,把回来的日子告诉了他们。(郭伋)出巡已经回来了,比预定的日子早了一天,郭伋认为(这样做)会对孩子们失信,于是停留在郊野外的亭子里,等到了约定的日子才进入(城里)。郭伋的为人就是如此。

21.B 22.C 23.D 24.(1)友人感到惭愧,下车来拉元方。

(2)我与管理山林的人约定好了(今天)去打猎。

【解析】21.本题考查文言词语意思。

B.句意:元方头也不回地走进家门。顾:回头看;

故选B。

22.本题考查一词多义。

A.表顺承,可不译/表转折,却;

B.副词,当时/名词,时光;

C.副词,才/副词,才;

D.代词,指打猎活动/结构助词,的;

故选C。

23.本题考查内容理解。

D.有误;甲乙两文均未使用外貌描写;

故选D。

24.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)惭:感到惭愧;引:牵、拉;

(2)期猎:约定去打猎。

【点睛】【甲】参考译文:

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

【乙】参考译文:

魏文侯同掌管山林的官约定去打猎。这天,魏文侯与百官饮酒非常的高兴,天下起雨来。文侯要出去赴约,随从的侍臣说:“今天饮酒这么快乐,天又下雨了,您要去哪里呢?”魏文侯说:“我与别人约好了去打猎,虽然在这里很快乐,但是怎么能不去赴约呢?”于是自己前往约定地点,亲自取消了打猎活动。魏国从此变得强大。

25.(1)急。(2)拉,牵拉。(3)约定。 26.(1)天上的雪纷纷扬扬,像把一把盐撒在空中一样!(2)元方头也不回地走进家里。 27.D

【解析】25.本题考查对文言词语含义的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。

(1)句意为:不久,雪下得更急了 。骤:急 。

(2)句意为:下了车想去拉元方 。引:拉 。

(3)句意为:陈太丘和朋友相约同行 。期:约定 。

26.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“空中(在空中)、差(大体)、拟(相比)”几个词是重点词语。

(2)句中的“入(进入)、顾(回头看)”几个词是重点词语。

27.考查对文章内容的理解与分析。

D.《咏雪》一文主要运用的是语言描写和神态描写来表现人物性格,推动情节发展的。

故选D。

【点睛】参考译文:

《咏雪》

谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,给子侄辈们讲解文章的义理。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”另一个哥哥的女儿说:“不如比作柳絮乘风飞舞。”太傅大笑起来。她就是谢无奕的女儿谢道韫,左将军王凝之的妻子。

《陈太丘与友期行》

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”

朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

28.(1)①约定;②离开;③丢下,舍弃。

(2)朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

(3)①道义;②听从。

(4)原谷有祖/年老/谷父母厌憎/欲捐之

(5)都是通过人物对话来刻画人物性格,甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”,这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。继而在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。乙文“他日父母老,无需更作此具,是以收之”这是以其人之道还治其人这身的做法。间接告诉父亲要善待老人,要给儿孙做表率。

甲文中的元方身上表现出了中华民族“讲礼守信的”的传统美德;乙文中的原谷身上表现出了中华民族“敬老爱老”的传统美德。

【详解】(1)本题考查理解文言词语的意思。答题时先要弄清句子的意思,再根据句意来分析推断词义。

①句意为:陈太丘和朋友相约同行。期:约定。

②句意为:陈太丘不再等候他而离开了。去:离开。

③丢下别人先离开了。委:丢下,舍弃。

(2)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

本句中重点词语有:惭:感到惭愧;引:拉,要和元方握手;顾:回头看。

(3)本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

①句意为:这是违背道义啊!义:道义。

②句意为:父亲不听从(他的劝告)。从:听从。

(4)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。

本句意为:原谷有一个祖父,年纪大了,原谷的父母厌恶他,想抛弃他。故可断句为:原谷有祖/年老/谷父母厌憎/欲捐之。

(5)本题考查文章写作手法的对比分析及内容的理解。

第一问,甲文主要是通过人物的对话来揭示主旨的。文章写友人与元方的对话有三句。第一句“尊君在不?”开门见山,问得直截了当,毫无谦恭之意,初露客人性格的鲁莽。第二句“非人哉!”出言不逊,当着儿子骂父亲,这是不讲礼仪的行为,再露性格的粗鲁。第三句“与人期行,相委而去!”看似有理,实则无理。不自责自己失约误期的错误,反而委过于人,怒斥对方如约而行的正确做法,这就更加暴露出友人不讲道理的性格特征。写元方与友人的对话也有三句。第一句“待君久,不至,已去。”这是针对友人的问话而答的。元方不是正面回答友人提出的问题,而是先说“等君久”“不至”,再说“已去”,把父亲的“去”与“等君久”和友人的“不至”联系起来。这样的回答,不仅把父亲为什么走说清楚了,为后面批驳友人的怒斥作了准备,而且话中有话,流露出对友人失约的反感。第二、三两句是对友人无理怒斥的反驳。第二句“君与家君期日中,日中不至,则是无信。”这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。抓住实质,击中要害,使友人失去辫驳的根据。第三句“对子骂父,则是无礼。”这是针对友人出言不逊而说的。在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。一步紧逼一步,把友人逼到了无以言对的狼狈境地,以至最后不得不“惭”而“下车引之”。乙文同样通过人物对话来写,原谷对父亲说“他日父母老,无需更作此具,是以收之”的意思是以后也会像他们扔掉爷爷一样把他们扔掉。这是以其人之道还治其人这身的做法,最后使得“父惭,悔之,乃载祖归养”;

第二问,甲文讲的是:父亲的朋友不讲信誉,元方懂得为人处世的道理,是个聪明、机智的孩子。元方以客“无礼”、“无信”为核心进行责备,可见他懂礼识义,对粗俗的客人“入门不顾”又体现了他正直不阿的性格。从文章可知诚信的重要性。乙文讲述的是原谷劝告父母赡养祖父的事,表现出了中华民族“敬老爱老”的传统美德,告诉我们要善待老人,我们都有老的一天,要给儿孙做表率。据此总结作答即可。

【点睛】参考译文:

【甲】

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午。过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】

原谷有一个祖父,年纪大了,原谷的父母厌恶他,想抛弃他。原谷此时十五岁,好言规劝父亲说:“祖父生儿育女,一辈子勤劳节俭,哪里有父亲老了就抛弃的道理呢?这是违背道义啊!”父亲不听从(他的劝告),做了一辆手推车,把爷爷抛弃在野外。原谷跟随在(父亲)后面,把小推车收了回来。父亲问:“你为什么收回这不吉利的器具?”原谷说:“等将来你们老了,我就不需要再做这样器具,因此现在先收起来。”父亲感到惭愧,为自己的行为感到后悔,于是把祖父接回来赡养。

29.(1) 舍弃,抛弃 拉 才 不

(2)李元礼和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。

(3)聪明机智,能言善变,机智聪颖,勇于与大人抗衡。

【详解】(1)考查重点文言词语在文中的含义。

解释词语要注意理解文言词语在具体语境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

(1)句意为:陈太丘不再等候他而离开了。舍:舍弃,抛弃。

(2)句意为:下了车想去拉元方的手。引:拉。

(3)句意为:都是那些才智出众的人、有清高称誉的人以及自己的亲戚才被通报。乃:才。

(4)句意为:小的时候很聪明,长大了未必很有才华。未:不。

(2)考查文言文翻译的能力。解答时,注意重点词语的含义及句式理解,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。重点词语:

及,和;莫不,无不;奇,惊奇。

(3)考查对文章内容的理解。

甲文中,写元方与友人的对话有三句。第一句“待君久,不至,已去。”这是针对友人的问话而答的。元方不是正面回答友人提出的问题,在,还是不在。而是先说“等君久”“不至”,再说“已去”,把父亲的 “去”与“等君久”和友人的“不至”联系起来。这样的回答,不仅把父亲为什么走说清楚了,为后面批驳友人的怒斥作了准备,而且话中有话,流露出对友人失约的反感。第二、三两句是对友人无理怒斥的反驳。第二句“君与家君期日中,日中不至,则是无信。”这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。抓住实质,击中要害,使友人失去辫驳的根据。第三句“对子骂父,则是无礼。”这是针对友人出言不逊而说的。在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。一步紧逼一步,把友人逼到了无以言对的狼狈境地,以至最后不得不“惭”而“下车引之”。由于这些对话具有鲜明的个性特征,因此,虽然只有短短几句,也可以看出元方是多么聪颖仁慧、机智敏捷、知书达理。

乙文中李元礼问道“君与仆有何亲?”时,孔融引用“先君仲尼”与“先人伯阳”的师资之尊来说明孔与李两家几代交好的关系,让在座宾客都感到惊奇不已;后面在陈韪说出“小时了了,大未必佳”这样武断贬低孔融的话之后,孔融理解了这句话是想说自己现在聪明,以后就一般了。但是孔融并没有直接生气地驳斥对方的说法,而是从反面推理,既然你觉得“小时了了,大未必佳”,那么我是否可以认为你“你小时候聪明,现在不佳”呢?从这种机智而又含蓄的回击中,我们可以看到孔融非常聪明;短短时间内就可以想到如何回击客人的武断言语,可看出孔融的反应敏捷。据此整理答案即可。

【点睛】参考译文:

甲

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

乙

孔融十岁的时候,随父亲到洛阳。当时李元礼名气很大,做司隶校尉。到他家去的人,都是那些才智出众的人、有清高称誉的人以及自己的亲戚才被通报。孔融到了他家门前,对下边的人说:“我是李府君的亲戚。”已经通报上去,孔文举到前面坐下来。李元礼问:“您和我有什么亲戚关系?”孔融回答说:“过去我的祖先仲尼曾经拜您的祖先伯阳为师,所以我和您是世世代代友好往来亲戚关系。”李元礼和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。太中大夫陈韪后来才到,别人就把孔融说的话告诉给他听,陈韪说:“小的时候很聪明,长大了未必很有才华。”孔融听后说:“我猜想您小的时候一定很聪明吧。”陈韪听了感到非常不安。

30.(1)C

(2) 约定 离开 代词他,指故人 害怕,担心

(3)①正午已过(朋友)还没来,太丘不再等候,自己先走了,太丘走后朋友才到;②以前吴起外出,遇到老朋友便留老朋友吃饭;

(4)示例:守信,是为人之道。守信之人,可使三军信服;不守信之人,则连七岁小儿都瞧不起他。

【详解】(1)本题考查学生的断句能力。首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开。

A.句意:(他们)约定的时间在正午。

本句省略主语“他们”,应在谓语“期”后断一处,故断为:期/日中。

B.句意:(友人)对着孩子骂父亲。

本句省略主语“友人”,应在状语“对子”后断一处;故断为:对子/骂父。

D.句意:老朋友到了傍晚还没有来。

主语为“故人”,状语为“至暮”,本句应在状语后断一处;故断为:故人至暮/不来。

故选C。

(2)本题主要考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

①句意:陈太丘和朋友相约同行。期:约定。

②句意:却丢下别人先离开了。去:离开。

③句意:才同他一起吃饭。之:代词,他,指故人。

④句意:是怕自己说了话不算数啊。恐:害怕、担心。

(3)本题主要考查学生对句子翻译能力。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:去,离开。舍,舍弃、抛弃。乃,才。

②重点词:昔,从前。故人,老朋友。

(4)本题考查学生对文章主题的理解能力。解答此类问题,要在疏通文意的基础上,理解文章内容,把握文章主题。

根据甲文中“陈太丘与友期行”“过中不至,太丘舍去”可知:陈太丘与友人约定同行,但是友人却未在规定时间见面;此文借元方之口点出“君与家君期日中。日中不至,则是无信”点明不遵守约定时间就是不诚信的行为;乙文写吴起宁肯自己不吃饭而等老友,可见吴起是守信之人。联系甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信”,乙文“欲服三军,非信不可也”可知,甲文陈太丘的友人不遵守约定,被七岁的元方批评,乙文吴起因为守信被军队信任;可见可见守信是为人处世的准则,我们应该信守承诺。

【点睛】【甲】参考译文:

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

【乙】参考译文:

从前吴起外出遇到了老朋友,就留他吃饭。老朋友说:“好啊,等我回来就(到你家)吃饭。”吴起说:“我(在家里)等待您一起进餐。”(可是)老朋友到了傍晚还没有来,吴起不吃饭而等候他。第二天早晨,(吴起)派人去找老朋友,老朋友来了,才同他一起进餐。吴起不吃饭而等候老朋友的原因是怕自己说了话不算数。他坚守信用到如此程度,这是能使军队信服的缘由吧!要想使军队信服,(作为将领)不守信用是不行的。

31.(1)①离开;②回头看;③听说;④对……说。

(2)毓对曰/战战惶惶/汗出如浆

(3)①朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

②魏文帝问:“你脸上为什么出汗呢?”

(4) B 在魏文帝面前,钟毓、钟会对出汗与不出汗的解释都是因为害怕,但表述不同,展示出不同的人物性格,应该归入“言语”一类。

【详解】(1)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意为:却丢下别人先离开了。去:离开。

②句意为:元方头也不回地走进家门。顾:回头看。

③句意为:魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声。闻:听说。

④句意为:就对他们的父亲钟繇说。语:对……说。

(2)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。

句意为:钟毓回答:“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。”

故断句为:毓对曰/战战惶惶/汗出如浆。

(3)本题考查翻译语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句中重点词:惭,感到惭愧;引,牵,拉;顾,回头看。

②句中重点词:卿,你;面,脸;汗,出汗。

(4)本题考查对文章内容的理解和分析能力。解答此题需在通晓文章大意的基础上来分析。

从【乙】文“战战惶惶,汗出如浆(由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出)”“战战栗栗,汗不敢出(由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出)”可知,钟毓与钟会面对魏文帝,虽看似表现不同,但实质都惧怕魏文帝,通过言语展现他们兄弟二人才思敏捷(聪明睿智),机灵善辩,有个性;表现的是人物的口才辞令;故应编入B《言语》。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午。过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。十三岁时,魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声,就对他们的父亲钟繇说:“可以叫这两个孩子来见我。”于是奉旨进见。钟毓脸上冒有汗水,魏文帝问:“你脸上为什么出汗呢?”钟毓回答:“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。”文帝又问钟会:“你脸上为什么不出汗?”钟会回答:“由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。”

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

七上 文言文对比阅读 8 《世说新语》二则 陈太丘与友期

翻译:

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间是正午时分。过了正午后(友人)仍没有到达,陈太丘丢下(他)而离开。离开以后(友人)才到。(陈太丘的儿子)陈元方这年七岁,当时正在门外玩耍,客人问元方:“令尊在不在?”(元方)回答说:“(父亲)等您很久(您)都不到,已经离开了。”友人(听了)便生气地说:“简直不是人啊!和我相约同行,却丢下我走了。”元方说:“您和我父亲约定的时间是正午,到了正午还不到,就是不讲信用;对着儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。”友人感到惭愧,走下车来拉他,元方(径直)走入家门连头都不回。

(一)陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏,客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。(《世说新语·方正》)

(二)陈元方年十一时,候袁公。袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘强者绥”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事。不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静②,万里如一。周公不师孔子,孔子亦不师周公。”(《世说新语·政事》)

(三)遭父忧,每哀至,辄呕血绝气,虽衰服已除,而积毁消瘠,殆将灭性。豫州刺史嘉其至行,表上尚书,图象百城,以厉风俗。(《后汉书·陈纪③传》)

[注释]①绥:安抚,体恤。②周旋动静:这里指思想和行动。③陈纪(129-199),字元方,以至德称。

1.文言词语积累

类型 字词 义项 例句

一字多义 法 ①法令,制度;②方法,做法;③效法,仿效;④标准,法则。 不知卿家君法孤,孤法卿父?问:符合例句中“法”的应是哪项(填序号):(1)______

一义多字 则、辄 (2)_____ ①日中不至,则是无信②每哀至,辄呕血绝气

法、(3)_____ 效法,学习 ①不知卿家君法孤,孤法卿父?②周公不师孔子,孔子亦不师周公。

词类活动 期,名词作动词 约定 陈太丘与友期行

通假字 不 通“否”,表示否定。相当于“吗” 尊君在不?

2.用“/”给下面句子断句。(限断四处)

老 父 在 太 丘 强 者 绥 之 以 德 弱 者 抚 之 以 仁 恣 其 所 安 久 而 益 敬。

3.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)友人惭,下车引之。

(2)贤家君在太丘,远近称之,何所履行?

4.俄国车尔尼雪夫斯基说过:“才华总是通过独立的活动才能成长起来的。”请结合材料(三)里陈纪的具体活动,说说他成长了哪些“才华”。

阅读下面两文,完成下面小题。

(甲)

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(乙)

孔夫人家传

①夫人孔氏,名祥淑。六岁随兄从袁石斋先生学。课毕坐而听讲,人咸异之。先生未之奇也。越明年,诸兄学诗,夫人亦诗;诸兄学文,夫人亦文。先生曰:“尔读书不过记名姓耳,不似尔弟兄博取科名也。夫人曰:“不科名即不读书耶?”曰:“亦须晓义理。”夫人曰:“晓义理何分儿女耶?”先生抚几而起曰;“七岁女子能发此论,奇哉!”

②庚午,夫人二十四岁,是年三月来嫔①于我。暇犹手不释卷,偶感复尔吟咏,我从事鞅掌②,愧弗能和。夫人曰;“尘俗纷沓中,惟此可渝灵府③耳。”

(节选自《韵香阁诗草》)

【注释】①嫔:嫁。②鞅掌:事务纷扰繁忙。③渝灵府:浸润心田。

5.古人称谓有尊称和谦称之分。“家君”是______称,通常是指______

6.解释下列句中加点词。

(1)下车引之

(2)犹手不释卷

7.用现代汉语翻译下列句子。

非人哉!与人期行,相委而去。

8.下列对乙文画线句意思的理解正确的一项是( )

A.(孔祥淑)每堂课都坐着听讲,人们都觉得很奇怪。

B.(孔祥淑)坐着听完每堂课,人们都觉得很奇怪。

C.(孔祥淑)坐着听完每堂课,人们都对此感到惊异。

D.(孔祥淑)每堂课都坐着听讲,人们都对此感到惊异。

9.甲文中的陈太丘之友因元方的一番话而产生由“怒”到“_____”的心理变化;乙文中的先生因孔祥淑认为_____(用自己的话回答)而由“未之奇”到发出_____”的赞叹。从两位长者的言行变化中可以看出陈元方和孔祥淑都是_____的孩童。

10.下列对两文的理解分析,错误的一项是( )

A.甲文中的陈太丘之友是一个无礼无信无知之人。

B.从乙文中可见,读书是孔祥淑的爱好和精神寄托。

C.甲乙两文都是按照时间先后顺序来谋篇布局的。

D.甲乙两文主要通过语言、动作描写来刻画人物。

同学们打算将以下两则短文排演成两幕情景剧,探讨“交友之道”,为此开展了剧本研讨活动。请你参加并完成相关任务。

【甲】

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自南朝宋临川王刘义庆《世说新语》)

【乙】

鸡黍之约(节选)

范式字巨卿,山阳乡人也,一名汜。少游太学,为诸生,与汝南张劭为友。劭字元伯。二人并游太学,后告归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过拜______,见孺子焉。”乃共克期日。后期方至,元伯具以白母,请设馔①以候之。母曰:“二年之别,千里结言,尔何相信之诚耶?”对曰:“巨卿信士,必不乖违②。”母曰:“若然,当为尔酿酒。”至其日,巨卿果至,升堂拜饮,尽欢而别。

(选自南北朝·范晔《后汉书·独行列传》)

【注释】①馔(zhuàn):酒食。②乖违:违反。

任务一:剧情理解

11.阅读两文,按要求完成下面三个小题。

(1)解释下列句中加点的词。

①期日中( )②入门不顾( )③二人并游太学( )④若然( )

(2)结合语境,选出【乙】文空格处称谓最合理的一项( )

A.家母 B.令爱 C.尊亲 D.家君

(3)用现代汉语写出文中画线句的意思。

_____________

任务二:场景布置

12.下面两张图用作【乙】文结尾处“升堂拜饮”的备选场景,你认为用哪一张合适?请简述理由。

任务三:角色设置

13.在角色设定中,关于元伯母亲这个角色是否需要,同学们各执一词,请结合选文谈谈你的看法。

任务四:主题研讨

14.作为剧本编写组成员,你认为两幕情景剧给我们初中生在“交友之道”方面带来了哪些启迪?联系文章内容说说你的理解。

寻找家文化,做明理之人,请你完成“家之理”活动。

【甲】陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(选自《世说新语·方正》)

【乙】田子为相

田子为相,三年归休,得金百镒①奉其母。母曰:“子安得此金?”对曰:“所受俸禄也。”母曰:“为相三年,不食乎?治官如此,非吾所欲也。孝子之事亲也尽力至诚不义之物不入于馆②。为人臣不忠,是为人子不孝也。子其去之。”田子愧惭走出,造朝还金,退请就狱。王贤其母,说其义,即舍田子罪,令复为相,以金赐其母。《诗》曰:“宜尔子孙,绳绳③兮。”言贤母使子贤也。

(选自韩婴《韩诗外传》,有删改)

【注释】①镒(yì):古代重量单位,一镒合二十两(一说二十四两)。②馆:房舍建筑的通称,这里指家。③绳绳(mǐn mǐn):绵延不绝。

15.解释加点词。

(1)尊君在不(2)期日中 (3)相委而去

16.下列是某同学对加点词含义的推断,其中不正确的一项是()

A.子安得此金——联系上下文田母说的话,可推测“安”是“怎么”的意思。

B.非吾所欲也——联想到“随心所欲”“己所不欲,勿施于人”等成语,可推断“欲”的意思为“想要,希望”。

C.子其去之——回忆《陈太丘与友期行》中“太丘舍去”,推知“去”意为“离开”。

D.王贤其母,说其义——查词典后发现有以下几种意思:①“陈述,解说”②“同‘悦’,喜欢、高兴”③“劝说”等。判断“说”的解释为“同‘悦’,喜欢、高兴”。

17.请用“/”为文中画线的句子断句。(限断三处)

孝子之事亲也尽力至诚不义之物不入于馆

18.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)过中不至,太丘舍去,去后乃至。

(2)即舍田子罪,令复为相,以金赐其母。

19.“百善孝为先”。结合甲、乙两文,谈谈你对“孝”的理解。

20.阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】甲陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

【乙】郭伋始至行部①,到西河美稷②,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。伋问:“儿曹何自远来?”对曰:“闻使君到,喜,故来奉迎。”伋辞谢之。及事讫,诸儿复送至郭外,问:“使君何日当还?”伋请别驾从事③,计日告之。行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭④,须期乃入。其为人若此。

(选自《后汉书 郭伋传》,略有改动)

[注释]①郭伋(jí)始至行部:郭伋刚担任并州牧,首次出巡。行部,出巡。②西河美稷:地名。③别驾从事:部下官吏。④野亭:郊野外的亭子。

(1)解释下列句子中加点的词语。

①陈太丘与友期行

②相委而去

③及事讫

④伋为违信于诸儿

(2)下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A.相委而去 学而时习之

B.去后乃至 家祭无忘告乃翁

C.计日告之 久之,目似瞑,意暇甚

D.遂止于野亭 于我如浮云

(3)请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①友人惭,下车引之,元方入门不顾。

②闻使君到,喜,故来奉迎。

(4)【甲】与【乙】从选材的角度来看,【甲】文选取的是友人“无信”“无礼””的反面例子,【乙】文选取的是 _____的正面例子;从表达方式的角度来看,【甲】文侧重 _____,【乙】文侧重叙述。

阅读下面文言文选文,完成小题。

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(《陈太丘与友期行》选自《世说新语》)

【乙】魏文侯与虞人①期猎。是日,饮酒乐,天雨。文侯将出,左右曰:“今日饮酒乐,天又雨,公将焉之?”文侯曰:“吾与虞人期猎,虽②乐,岂可不守期哉!”乃往,身自罢③之。魏于是乎始强。

(《文侯与虞人期猎》选自司马光《资治通鉴》,有删改)

注释:①虞人:管理山林的小官。②虽:即使。③罢:停止,取消。

21.下列加点词解释不正确的一项是( )

A.尊君在不 不:同“否” B.元方入门不顾 顾:照顾

C.饮酒乐,天雨 雨:下雨 D.虽乐,岂可不守期哉 乐:快乐

22.下列各组句子中加点词意义和用法都相同的一项是( )

A.相委而去 思而不学则殆

B.元方时年七岁 年与时驰

C.去后乃至 乃悟前狼假寐

D.身自罢之 禽兽之变诈几何哉

23.下列对选文的理解和分析不正确的一项是( )

A.“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”表现了元方懂礼识义的性格特点。

B.甲文用友人“无信”“无礼”的反面事例,告诉了我们做人要讲诚信。

C.“魏于是乎始强”意思是魏国从此开始变得强大起来,侧面突出守信的重要性。

D.甲乙两文刻画人物形象,都运用了语言描写、动作描写、外貌描写。

24.翻译下列句子。

(1)友人惭,下车引之。

(2)吾与虞人期猎。

《世说新语》二则

咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”

友人惭,下车引之,元方入门不顾。

25.解释下列加点词语在文中的意思。

(1)俄而雪骤。

(2)下车引之。

(3)陈太丘与友期行。

26.翻译下面句子。

(1)撒盐空中差可拟。

(2)元方入门不顾。

27.下面说法不正确的一项是( )

A.《世说新语》是由南朝宋刘义庆编写的一部志人小说,主要记载汉末到东晋士大夫的言谈、逸事。

B.《咏雪》中“寒雪”“内集”“欣然”“大笑”等词语营造了一种其乐融融、既温馨又民主的世家所特有的文化氛围。

C.《陈太丘与友期》中小元方能指出父亲的朋友“期日中”而“日中不至”是“无信”,“对子骂父”是“无礼”,可见他明白事理,落落大方。

D.两文都是通过语言描写、动作描写等方法刻画人物形象,表现人物性格,推动情节发展。

28.阅读下面的文字,完成小题。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(1)解释下列加点词语的意思。

①陈太丘与友期行

②太丘舍去

③相委而去

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

友人惭,下车引之。元方入门不顾。

【乙】

原谷有祖年老谷父母厌憎欲捐之。谷年十有五,谏父曰:“祖育儿生女,勤俭终身,岂有老而捐之者乎?是负义也。”父不从,作舆,捐祖于野。谷随,收舆归。父曰:“汝何以收此凶具?”谷曰:“他日父母老,无需更作此具,是以收之。”父惭,悔之,乃载祖归养。

(选自《太平御览》,有删改)

(3)解释文中加点词语的意思。

①是负义也

②父不从

(4)请用“/”给文中画线句子断句。

原 谷 有 祖 年 老 谷 父 母 厌 憎 欲 捐 之

(5)【甲】、【乙】两篇文章在写作手法上有何共同之处?它们分别表现出中华民族怎样的传统美德?

29.阅读下面《世说新语》中的两个小故事,完成下面小题。

甲

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

乙

孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,为司隶校尉。诣①门者,皆俊才清称②及中表亲戚乃通。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲。”既③通,前坐。元礼问曰:“君与仆④有何亲?”对曰:“昔先君仲尼⑤与君先人伯阳⑥有师资之尊,是仆与君奕世⑦为通好也。”元礼及宾客莫不奇之。太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰:“小时了了,大未必佳。”文举曰:“想君小时必当了了。”韪大踧踖⑧。

注:①诣:数往,到……去,②清称,美誉,这里有声望的人。③既:已经。④仆:我。⑤仲尼:即孔子。⑥伯阳:老子的号,老子姓李,故称之为李元礼的“先人”。⑦奕世:几代。⑧踧踖:恭敬与不安的样子,这里指窘迫。

(1)解释下列加点的词语

太丘舍去____

下车引之____

皆俊才清称及中表亲戚乃通____

小时了了,大未必佳____

(2)翻译句子

元礼及宾客莫不奇之。

(3)结合两则内容简要说说,元方和孔文举在反驳对方话语时有哪些巧妙之处?

30.文言文对比阅读,完成问题

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自《世说新语》)

【乙】昔吴起①出,遇故人而止之食。故人曰:“诺,期返而食。”起曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人。故人来,方与之食。起之不食以俟②者,恐其自食其言也。其为信若此,宜其能服三军欤③?欲服三军,非信不可也!

(选自《韩非子》)

【注释】①吴起:战国时著名的军事家。②俟:等待。③欤(yú):句末语气词。

(1)下列句子朗读停顿正确的一项是( )

A.期日/中 B.对/子骂父

C.下车/引之 D.故人至/暮不来

(2)解释下列句中加点的词。

①陈太丘与友期行___

②相委而去___

③与之食___

④恐其自食其言也___

(3)将下列句子翻译成现代汉语。

①过中不至,太丘舍去,去后乃至。

②昔吴起出,遇故人而止之食。

(4)请结合【甲】【乙】两段的内容谈谈你对“守信”的看法。

31.古诗文阅读。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

【乙】

钟毓、钟会少有令誉,年十三,魏文帝闻之,语其父钟繇曰:“可令二子来!”于是敕见,毓面有汗,帝曰:“卿面何以汗?”毓对曰战战惶惶汗出如浆。复问会:“卿何以不汗?”对曰:“战战栗栗,汗不敢出。”

【注】:①令誉:美好的名声。②钟繇:三国时魏国相国。钟毓、钟会是他的两个儿子。③敕:皇帝召见。④卿:古时帝王对臣子的称呼。

(1)解释下列加点字的含义。

①相委而去

②元方入门不顾

③魏文帝闻之

④语其父钟繇曰

(2)用“/”给文中画波浪线的句子断句,限断两处。

毓 对 曰 战 战 惶 惶 汗 出 如 浆

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①友人惭,下车引之。

②帝曰:“卿面何以汗?”

(4)【甲】【乙】两文来源于南朝宋临川王刘义庆组织编写的笔记小说,该小说从内容上分为“德行”“言语”“政事”“文学”“方正”等三十六类。【甲】文选自《方正》篇,请结合下列三个门类的选编依据,判断【乙】文应该编入哪一个篇章,并结合文章说明理由。

A.《德行》:指人的道德品行

B.《言语》:指人的口才辞令

C.《方正》:指为人正直

【乙】文应该编入_____篇章,理由_____

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. ③ 就 师 2.老父在太丘/强者绥之以德/弱者抚之以仁/恣其所安/久而益敬。 3.(1)友人感到很惭愧,下车去拉元方。

(2)你贤德的父亲在太丘,远近的人都赞扬他,他都做了些什么呢? 4.(1)面对父亲朋友的责难,元方有礼有据的指出其无礼无信,可见元方的明白事理(懂礼识仪)、勇敢;元方面对父亲朋友的“入门不顾”,可见其刚正、直率。

(2)借周公和孔子的例子,暗示袁公和我父亲就像孔子周公一样都很厉害,谁也没效法谁。

既照顾了对方的体面,又保存了父亲的尊严,不卑不亢;又可见其冷静机敏。

(3)父亲去世三年,陈纪(元方)还是悲痛万分,不思饮食,形体消瘦,几乎丧命。可见其孝顺。

【解析】1.本题考查文言词语的用法。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

①“不知卿家君法孤,孤法卿父”意思是:不知是你的父亲学我,还是我学你的父亲。所以“法”的意思是效法、仿效。

② “日中不至,则是无信”意思是:正午时您还不到,就是不守信用。则:就;

“每哀至,辄呕血绝气”意思是:每次哀痛至极,就呕血绝气。辄:就。

故③空为“就”。

2.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这个句子的大意是:我父亲在太丘,对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚,让人们心安理得地做事,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。据此断句为:老父在太丘/强者绥之以德/弱者抚之以仁/恣其所安/久而益敬。

3.本题考查翻译句子。文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

重点字词意思:(1)惭:惭愧;引:拉。(2)家君:用称人父,但多需在前面加适当的称对方的敬词如“贤”、“足下”之类;称:称赞,赞扬;何所履行:倒装句,就是所履行何,意思是到底干了什么事?

4.本题考查理解和分析能力。

在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括“才华”即可。

结合(一)面对父亲朋友的责难,元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”元方有礼有据的指出其无礼无信,可以得知元方懂礼仪,明白事理,而且敢于和父亲的朋友去理论,说明他还很勇敢。“友人惭,下车引之。元方入门不顾”可知元方率直,刚正。

结合(二)袁公说“不知卿家君法孤,孤法卿父”时,他不卑不亢的答道“周公不师孔子,孔子亦不师周公”,借周公和孔子谁也没有效法谁来暗示袁公和父亲就像孔子周公一样都很厉害,谁也没效法谁。照顾了对方的体面,又保存了父亲的尊严。可知他冷静智慧,聪明过人。

结合(三)“遭父忧,每哀至,辄呕血绝气,虽衰服已除,而积毁消瘠,殆将灭性”,由于父亲逝世,每每哀痛至极,就呕血绝气,虽然服丧期满,仍然悲痛过度,致使身体消瘦,仅剩下几根骨头,成了死人一般。由此可知元方很孝顺。

【点睛】参考译文

(一)

陈太丘跟朋友约定一同出门,约定在正午时分碰面。正午已过,朋友还没有到,陈太丘不再等候就离开了。陈太丘离开后朋友才到。元方当时只有七岁,正在门外嬉戏。朋友就问元方:“你的父亲在吗?”元方答道:“我爸爸等您很久,而您没到,他已经离开了。”友人便生气地说:“真不是人呐!和别人约好一起出行,却丢下别人自己离开了。”元方答道:“您跟父亲约好正午见。正午时您还不到,就是不守信用;对着人家的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。”友人感到惭愧,便从车里出来,想和元方握手致歉,陈元方头也不回地走进了自家大门。

(二)

陈元方十一岁时,去拜会袁绍。袁公问:“你贤良的父亲在太丘做官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?”元方说:“我父亲在太丘,对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚,让人们心安理得地做事,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。”袁公说:“我曾经也当过邺县县令,正是做这样的事情。不知是你的父亲学我,还是我学你的父亲?”元方说:“周公、孔子生在不同时代,虽然时间相隔遥远,但他们的行为却是那么一致。周公没有学孔子,孔子也没有学周公。”

(三)

父亲逝世,哀痛至极,往往呕血绝气,虽然服丧期满,仍然悲痛过度,致使身体消瘦,仅剩下几根骨头,成了死人一般。豫州刺史认为陈纪这种至行,难能可贵,上表尚书,豫州百城皆图画陈纪等形象,以劝励风俗。

5. 谦 自己的父亲 6.①拉,牵拉;②放下 7.真不是君子啊!和我相约出行,却丢下我自己走了 8.D 9. “惭” 读书是为了明晓义理,不应有男女之别。 “奇哉” 聪明明理善思善言、能言善辩等 10.A

【解析】5.本题考查文学常识。

“家君”,对人称自己的父亲,谦词。

6.本题考查学生对文言实词的理解能力。解答时,要注意在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

(1)句意为:下了车想去拉元方的手。引,拉,牵拉;

(2)句意为:空闲的时候仍然手不离卷的看书。释,放下。

7.本题考查文言语句的翻译。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子的时候要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。

重点词:非,不是;期:相约;行,出行;委,抛弃,舍弃。

8.本题考查文言语句的翻译。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子的时候要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。

重点词:毕,都;坐,坐着;咸,全,都;异,对……感到惊异。故选D。

9.本题考查对文章的分析、理解。

根据甲文“友人便怒曰:‘非人哉!与人期行,相委而去。’”、“元方曰:‘君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。’友人惭,下车引之”可知,陈太丘之友因元方的一番话而产生由“怒”到“惭”;

根据乙文“夫人曰:‘不科名即不读书耶?’曰:‘亦须晓义理。’夫人曰:‘晓义理何分儿女耶?’”可知,孔祥淑认为:读书是为了明晓义理,不应有男女之别;

根据乙文“课毕坐而听讲,人咸异之。先生未之奇也”、“先生抚几而起曰;‘七岁女子能发此论,奇哉!’”可知,先生由“未之奇”到发出“奇哉”的赞叹;

根据甲文“友人便怒曰:‘非人哉!与人期行,相委而去。’”、“元方曰:‘君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。’友人惭,下车引之”可知,陈太丘之友因元方的一番话而产生由“怒”到“惭”可知,元方是个明辨识礼、能言善辩的孩童;根据甲文“元方入门不顾”可知,元方是个天真可爱的孩子;

根据乙文乙文“课毕坐而听讲,人咸异之。先生未之奇也”、“先生抚几而起曰;‘七岁女子能发此论,奇哉!’”可知,先生由“未之奇”到发出“奇哉”的赞叹,可知孔祥淑是个聪明懂理、能言善辩的人;

由此可知,从两位长者的言行变化中可以看出陈元方和孔祥淑都是聪明明理、善思善言、能言善辩的孩童。

10.本题考查对文章的分析、理解。

根据甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”可知,陈太丘之友是一个无礼无信之人;并不是“无知之人”;理解有误;

故选A。

【点睛】参考译文

(甲)

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

(乙)

夫人姓孔,名祥淑。六岁跟随哥哥向袁石斋先生学习。上课的时候,她坐在那里听讲,大家都认为她奇异,先生并不认为奇怪。到了第二年,众哥哥们学习作诗,夫人也学习作诗;众哥哥们学习写文章,夫人也学习写文章。先生说:“你读书不过为了写姓名罢了,不像你的哥哥弟弟们要参加科举考试。”夫人说:“不参加科举考试就不读书吗?”先生说:“也应该懂得伦理道德的准则。”夫人说:“既然要晓事明理,还分什么男女啊?”先生拍着桌子站起来说:“七岁的女孩子能有此言论,奇才啊!如果是男儿,将来一定能成大器。”

庚午年,夫人二十四岁,这一年的三月嫁给了我。空闲的时候仍然手不离卷的看书,有时有感而又吟咏诗句,我的工作又事纷扰烦忙,惭愧不能陪夫人一起。夫人说:“在世俗纷冗繁杂中,只有读书才可以浸润心田啊。”

11. 约定 回头看 共同,一起 如果这样 C 你们分别已经两年了,相隔千里,你就那么认真地相信他吗? 12.图二;“厅堂”是指古人会客的重要地方。“公堂”俗称官府或法庭的大堂。 13.示例:需要。用元伯母亲的质疑,侧面烘托了张劭、范巨卿信守承诺的品质。 14.诚信是为人之本(或要做一个言而有信的人)。

【解析】11.(1)本题考查理解词语意思的能力。

①期日中:约定在中午。期:约定。

②入门不顾:(元方)头也不回地走进家门。顾:回头看。

③二人并游太学:两人一起在太学求学。并:共同,一起。

④若然,当为尔酿酒:如果这样,那我就为你酿酒。若然:如果这样。

(2)本题考查称谓的理解能力。

“家母”是对自己母亲的尊称;“令爱”是对对方女儿的敬称;“尊亲”是对对方母亲的敬称;“家君”是对他人称呼自己的父亲。依据文中“式谓元伯曰”可知,这是范巨卿对张劭说的话。所以,应用“尊亲”。

故选C。

(3)本题考查翻译文言语句的能力。本题考查文言翻译能力。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。重点词语有:

别:分离,分别;结:约定;尔:你;何:什么;诚:真。

12.本题考查主题理解能力。应围绕“升堂拜饮”进行选择。“升堂拜饮”可理解为:畅饮叙谈的意思。

“厅堂”是指古人会客的重要地方。“公堂”俗称官府或法庭的大堂。依据选文内容和图二的题目“厅堂”可知,应选图二。

13.本题考查理解人物及其作用的能力。

依据选文内容和“二年之别,千里结言,尔何相信之诚耶?”可知,元伯母亲这个角色是需要的。理由:用元伯母亲对这个事情的怀疑态度,对张劭、范巨卿这两个人起到侧面烘托的作用,从中表现了信守承诺的品质。

14.本题考查阅读感悟的能力。依据两篇文章的主要内容和主旨可知,两篇文章围绕“诚信”叙述故事情节。

示例:人人都要讲诚信;诚信最重要;要做一个讲诚信的人。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约出行,约定在中午。过了中午还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年七岁,在门外玩耍。朋友问元方:“你的父亲在吗?”(元方)回答道:“等了您很久您却还没有到,现在已经离开了。”朋友便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午。正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】范式字巨卿,山阳金张(今山东金山县)人。年轻时在太学求学,与汝南张劭是同窗好友,张劭字元伯。两人一起在太学求学,后来同时离开太学返乡,范式对张劭说,二年后我将到你家拜见你的父母,看看你的孩子。于是约好了日期。当约好的日期快到的时候,张劭把这件事告诉他母亲,请他母亲准备酒菜招待范式。母亲问:你们分别已经两年了,相隔千里,你就那么认真地相信他吗?张劭回答:范式是一个讲信用的人,他一定不会违约的。母亲说,如果真的是这样,那我就为你酿酒。到了约好的那日,范式果然来到。大家一起饮酒,尽情欢乐后告别。

15.(1)通“否”,语气词;(2)相约;(3)舍弃,丢下 16.C 17.孝子之事亲也/尽力至诚/不义之物/不入于馆 18.(1)过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

(2)就赦免了田子的罪,叫他重新当上宰相,把金子赏给了他的母亲。 19.据甲文元方“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”有礼有节的辩驳可知,“孝”还体现在维护父母的尊严,不卑不亢,不让父母蒙羞;据乙文“为人臣不忠,是为人子不孝也”可知,为官不贪,忠于国家,也是对父母的孝顺。

【解析】15.本题考查文言实词。

(1)句意:您父亲在吗?不:通“否”,语气词;

(2)句意:约定的时间在正午。期:相约;

(3)句意:却丢下别人先离开了。委:舍弃,丢下。

16.本题考查实词虚词。

C.“子其去之”的句意是:你把这东西拿走。因此“去”的含义应是“拿走”。与“太丘舍去”的“去”意义不同,此项“推知‘去’意为‘离开’”有误;

故选C。

17.本题考查文言文断句。断句时先要弄清句子的意思,再根据句意、语法分析判断句子的停顿。

本句的意思是:孝顺的儿子侍奉父母,应该努力做到十分诚实,不应当得到的东西,不要拿进家门。这句话是对孝子行为的分析。“孝子之事亲也”提出议论的对象。“尽力至诚”是孝子应该做的事,“不义之物”“不入于馆”是不应该做的事,主谓之间断开,以示强调。

可据此断句为:孝子之事亲也/尽力至诚/不义之物/不入于馆。

18.本题考查文言句子翻译。

答题时先要理解重点词语的意思,然后初步翻译,再根据现代汉语的习惯进行调整,做到文从字顺。直译为主,意译为辅。重点词有:

(1)中:正午;至:来到;舍:丢下;去:离开;

(2)即:就;舍:赦免;复:再次;赐:赏赏。

19.本题考查文章内容的理解。

“百善孝为先”,孝的理解有很多,结合甲、乙两文具体内容分析理解“孝”即可。据甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”的描绘,元方面对父亲友人无端的谴责,他不卑不亢,勇敢为父亲辩解,维护了父亲的尊严和诚信,这是“孝”的表现;据乙文“为人臣不忠,是为人子不孝也”可知,田子身为宰相,身份尊贵,但面对母亲的批评,“田子愧惭走出,造朝还金,退请就狱”,勇敢承认错误,并努力改正。因此,为官不贪,忠于国家,勇于改正错误,也是对父母的孝顺。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午。过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】田子当宰相,三年后休假回家,将得到的很多金子全给他的母亲。母亲(问他)说:“你怎么得到这些金子的?”(他回答说:“(这是我当官)应得的体禄。”母亲说:“当宰相三年,就不吃饭吗?像这个样子做官,并不是我所希望的。孝顺的儿子侍奉父母,应该努力做到十分诚实,不应当得到的东西,不要拿进家门。作为国家的大臣不忠诚,也就是当儿子的不孝顺。你把这东西拿走。”田子惭愧地跑了出去,回到朝廷退还金子,然后(请求君王让自己))接受处分。君王认为田子的母亲很贤明,因她的深明大义而高兴,就赦免了田子的罪,叫他重新当上宰相,把金子赏给了他的母亲。《诗经》说:“宜尔子孙,绳绳兮。”说的是贤惠的母亲使子孙有贤德。

20.(1)①约定 ②丢下 ③等到 ④失信

(2)A

(3)①朋友惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进了大门。

②听说使君到来,(我们很)高兴,所以来出迎。

(4) 做人要讲信用 描写

【详解】(1)本题考查文言文词语解释。

①句意:陈太丘和朋友相约出行。期,约定。

②句意:却丢下别人自己走。委,丢下。

③句意:等到事情完毕后。及,等到。

④句意:郭伋认为(这样做)会对孩子们失信。违,失信。

(2)本题考查一词多义。

A.相同,表承接;

B.不同,才/你的;

C.不同,代词/无意义,不译;

D.不同,在/对于;

故选A。

(3)本题考查翻译句子。

①重点词语:惭,惭愧;引,拉;顾,回头。

②重点词语:闻,听说;喜,高兴;故,所以。

(4)本题考查对文言文内容、主旨、和表达方式的理解与分析能力。解答时,需要通晓全文大意,理解相关词句,明确文章的结构思路、写作特色、作者思想意图等。

根据甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信”可知,甲文中友人不按约定时间到达,从反面表达不守信用的主题;

根据乙文“行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭,须期乃入。其为人若此”可知,乙文从正面写郭伋即使是答应孩子的事情也要做到守信;

根据甲文“尊君在不?”“待君久不至,已去。”等对话可知,甲文侧重描写人物的对话来突出人物特点,属于语言描写;

根据乙文“郭伋始至行部,到西河美稷,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜”“行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭,须期乃入”可知,乙文侧重叙述故事来表现人物。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约出行,约定在正午。(友人)过了正午还没到,陈太丘丢下(他)而离开了,(陈太丘)离开后朋友才到。元方当时年七岁,在门外玩耍。朋友问元方:“你的父亲在吗?”(元方)回答道:“等了您很久您却还没有到,现在已经离开了。”朋友便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约出行,却丢下别人自己走。”元方说:“您与我父亲约在正午。您没到,这是不讲信用(的表现);对孩子骂他父亲,这是没礼貌(的表现)。”朋友惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进了大门。

【乙】郭伋刚担任并州牧,首次出巡,到了西河美稷,有几百个小孩子,每人骑了一根竹竿做的“马”,在路旁迎着郭伋拜见他。郭伋问:“你们为什么从大老远来(见我)?”(孩子们)回答:“听说使君到来,(我们很)高兴,所以来出迎。”郭伋表示感谢。等到事情完毕后,各位孩子再次送(郭伋)到城外,问:“使君哪一天回来?“郭伋请部下官吏计算,把回来的日子告诉了他们。(郭伋)出巡已经回来了,比预定的日子早了一天,郭伋认为(这样做)会对孩子们失信,于是停留在郊野外的亭子里,等到了约定的日子才进入(城里)。郭伋的为人就是如此。

21.B 22.C 23.D 24.(1)友人感到惭愧,下车来拉元方。

(2)我与管理山林的人约定好了(今天)去打猎。

【解析】21.本题考查文言词语意思。

B.句意:元方头也不回地走进家门。顾:回头看;

故选B。

22.本题考查一词多义。

A.表顺承,可不译/表转折,却;

B.副词,当时/名词,时光;

C.副词,才/副词,才;

D.代词,指打猎活动/结构助词,的;

故选C。

23.本题考查内容理解。

D.有误;甲乙两文均未使用外貌描写;

故选D。

24.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)惭:感到惭愧;引:牵、拉;

(2)期猎:约定去打猎。

【点睛】【甲】参考译文:

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

【乙】参考译文:

魏文侯同掌管山林的官约定去打猎。这天,魏文侯与百官饮酒非常的高兴,天下起雨来。文侯要出去赴约,随从的侍臣说:“今天饮酒这么快乐,天又下雨了,您要去哪里呢?”魏文侯说:“我与别人约好了去打猎,虽然在这里很快乐,但是怎么能不去赴约呢?”于是自己前往约定地点,亲自取消了打猎活动。魏国从此变得强大。

25.(1)急。(2)拉,牵拉。(3)约定。 26.(1)天上的雪纷纷扬扬,像把一把盐撒在空中一样!(2)元方头也不回地走进家里。 27.D

【解析】25.本题考查对文言词语含义的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。

(1)句意为:不久,雪下得更急了 。骤:急 。

(2)句意为:下了车想去拉元方 。引:拉 。

(3)句意为:陈太丘和朋友相约同行 。期:约定 。

26.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“空中(在空中)、差(大体)、拟(相比)”几个词是重点词语。

(2)句中的“入(进入)、顾(回头看)”几个词是重点词语。

27.考查对文章内容的理解与分析。

D.《咏雪》一文主要运用的是语言描写和神态描写来表现人物性格,推动情节发展的。

故选D。

【点睛】参考译文:

《咏雪》

谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,给子侄辈们讲解文章的义理。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”另一个哥哥的女儿说:“不如比作柳絮乘风飞舞。”太傅大笑起来。她就是谢无奕的女儿谢道韫,左将军王凝之的妻子。

《陈太丘与友期行》

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”

朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

28.(1)①约定;②离开;③丢下,舍弃。

(2)朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

(3)①道义;②听从。

(4)原谷有祖/年老/谷父母厌憎/欲捐之

(5)都是通过人物对话来刻画人物性格,甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”,这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。继而在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。乙文“他日父母老,无需更作此具,是以收之”这是以其人之道还治其人这身的做法。间接告诉父亲要善待老人,要给儿孙做表率。

甲文中的元方身上表现出了中华民族“讲礼守信的”的传统美德;乙文中的原谷身上表现出了中华民族“敬老爱老”的传统美德。

【详解】(1)本题考查理解文言词语的意思。答题时先要弄清句子的意思,再根据句意来分析推断词义。

①句意为:陈太丘和朋友相约同行。期:约定。

②句意为:陈太丘不再等候他而离开了。去:离开。

③丢下别人先离开了。委:丢下,舍弃。

(2)本题考查文言文句子翻译。翻译文言文句子要尽量保持原文遣词造句的特点,直译和意译相结合。

本句中重点词语有:惭:感到惭愧;引:拉,要和元方握手;顾:回头看。

(3)本题考查文言词语在句中含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

①句意为:这是违背道义啊!义:道义。

②句意为:父亲不听从(他的劝告)。从:听从。

(4)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。

本句意为:原谷有一个祖父,年纪大了,原谷的父母厌恶他,想抛弃他。故可断句为:原谷有祖/年老/谷父母厌憎/欲捐之。

(5)本题考查文章写作手法的对比分析及内容的理解。

第一问,甲文主要是通过人物的对话来揭示主旨的。文章写友人与元方的对话有三句。第一句“尊君在不?”开门见山,问得直截了当,毫无谦恭之意,初露客人性格的鲁莽。第二句“非人哉!”出言不逊,当着儿子骂父亲,这是不讲礼仪的行为,再露性格的粗鲁。第三句“与人期行,相委而去!”看似有理,实则无理。不自责自己失约误期的错误,反而委过于人,怒斥对方如约而行的正确做法,这就更加暴露出友人不讲道理的性格特征。写元方与友人的对话也有三句。第一句“待君久,不至,已去。”这是针对友人的问话而答的。元方不是正面回答友人提出的问题,而是先说“等君久”“不至”,再说“已去”,把父亲的“去”与“等君久”和友人的“不至”联系起来。这样的回答,不仅把父亲为什么走说清楚了,为后面批驳友人的怒斥作了准备,而且话中有话,流露出对友人失约的反感。第二、三两句是对友人无理怒斥的反驳。第二句“君与家君期日中,日中不至,则是无信。”这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。抓住实质,击中要害,使友人失去辫驳的根据。第三句“对子骂父,则是无礼。”这是针对友人出言不逊而说的。在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。一步紧逼一步,把友人逼到了无以言对的狼狈境地,以至最后不得不“惭”而“下车引之”。乙文同样通过人物对话来写,原谷对父亲说“他日父母老,无需更作此具,是以收之”的意思是以后也会像他们扔掉爷爷一样把他们扔掉。这是以其人之道还治其人这身的做法,最后使得“父惭,悔之,乃载祖归养”;

第二问,甲文讲的是:父亲的朋友不讲信誉,元方懂得为人处世的道理,是个聪明、机智的孩子。元方以客“无礼”、“无信”为核心进行责备,可见他懂礼识义,对粗俗的客人“入门不顾”又体现了他正直不阿的性格。从文章可知诚信的重要性。乙文讲述的是原谷劝告父母赡养祖父的事,表现出了中华民族“敬老爱老”的传统美德,告诉我们要善待老人,我们都有老的一天,要给儿孙做表率。据此总结作答即可。

【点睛】参考译文:

【甲】

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午。过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】

原谷有一个祖父,年纪大了,原谷的父母厌恶他,想抛弃他。原谷此时十五岁,好言规劝父亲说:“祖父生儿育女,一辈子勤劳节俭,哪里有父亲老了就抛弃的道理呢?这是违背道义啊!”父亲不听从(他的劝告),做了一辆手推车,把爷爷抛弃在野外。原谷跟随在(父亲)后面,把小推车收了回来。父亲问:“你为什么收回这不吉利的器具?”原谷说:“等将来你们老了,我就不需要再做这样器具,因此现在先收起来。”父亲感到惭愧,为自己的行为感到后悔,于是把祖父接回来赡养。

29.(1) 舍弃,抛弃 拉 才 不

(2)李元礼和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。

(3)聪明机智,能言善变,机智聪颖,勇于与大人抗衡。

【详解】(1)考查重点文言词语在文中的含义。

解释词语要注意理解文言词语在具体语境中的用法,如通假字、词类活用、古今异义等现象。

(1)句意为:陈太丘不再等候他而离开了。舍:舍弃,抛弃。

(2)句意为:下了车想去拉元方的手。引:拉。

(3)句意为:都是那些才智出众的人、有清高称誉的人以及自己的亲戚才被通报。乃:才。

(4)句意为:小的时候很聪明,长大了未必很有才华。未:不。

(2)考查文言文翻译的能力。解答时,注意重点词语的含义及句式理解,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。重点词语:

及,和;莫不,无不;奇,惊奇。

(3)考查对文章内容的理解。

甲文中,写元方与友人的对话有三句。第一句“待君久,不至,已去。”这是针对友人的问话而答的。元方不是正面回答友人提出的问题,在,还是不在。而是先说“等君久”“不至”,再说“已去”,把父亲的 “去”与“等君久”和友人的“不至”联系起来。这样的回答,不仅把父亲为什么走说清楚了,为后面批驳友人的怒斥作了准备,而且话中有话,流露出对友人失约的反感。第二、三两句是对友人无理怒斥的反驳。第二句“君与家君期日中,日中不至,则是无信。”这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。抓住实质,击中要害,使友人失去辫驳的根据。第三句“对子骂父,则是无礼。”这是针对友人出言不逊而说的。在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。一步紧逼一步,把友人逼到了无以言对的狼狈境地,以至最后不得不“惭”而“下车引之”。由于这些对话具有鲜明的个性特征,因此,虽然只有短短几句,也可以看出元方是多么聪颖仁慧、机智敏捷、知书达理。

乙文中李元礼问道“君与仆有何亲?”时,孔融引用“先君仲尼”与“先人伯阳”的师资之尊来说明孔与李两家几代交好的关系,让在座宾客都感到惊奇不已;后面在陈韪说出“小时了了,大未必佳”这样武断贬低孔融的话之后,孔融理解了这句话是想说自己现在聪明,以后就一般了。但是孔融并没有直接生气地驳斥对方的说法,而是从反面推理,既然你觉得“小时了了,大未必佳”,那么我是否可以认为你“你小时候聪明,现在不佳”呢?从这种机智而又含蓄的回击中,我们可以看到孔融非常聪明;短短时间内就可以想到如何回击客人的武断言语,可看出孔融的反应敏捷。据此整理答案即可。

【点睛】参考译文:

甲

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

乙

孔融十岁的时候,随父亲到洛阳。当时李元礼名气很大,做司隶校尉。到他家去的人,都是那些才智出众的人、有清高称誉的人以及自己的亲戚才被通报。孔融到了他家门前,对下边的人说:“我是李府君的亲戚。”已经通报上去,孔文举到前面坐下来。李元礼问:“您和我有什么亲戚关系?”孔融回答说:“过去我的祖先仲尼曾经拜您的祖先伯阳为师,所以我和您是世世代代友好往来亲戚关系。”李元礼和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。太中大夫陈韪后来才到,别人就把孔融说的话告诉给他听,陈韪说:“小的时候很聪明,长大了未必很有才华。”孔融听后说:“我猜想您小的时候一定很聪明吧。”陈韪听了感到非常不安。

30.(1)C

(2) 约定 离开 代词他,指故人 害怕,担心

(3)①正午已过(朋友)还没来,太丘不再等候,自己先走了,太丘走后朋友才到;②以前吴起外出,遇到老朋友便留老朋友吃饭;

(4)示例:守信,是为人之道。守信之人,可使三军信服;不守信之人,则连七岁小儿都瞧不起他。

【详解】(1)本题考查学生的断句能力。首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开。

A.句意:(他们)约定的时间在正午。

本句省略主语“他们”,应在谓语“期”后断一处,故断为:期/日中。

B.句意:(友人)对着孩子骂父亲。

本句省略主语“友人”,应在状语“对子”后断一处;故断为:对子/骂父。

D.句意:老朋友到了傍晚还没有来。

主语为“故人”,状语为“至暮”,本句应在状语后断一处;故断为:故人至暮/不来。

故选C。

(2)本题主要考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

①句意:陈太丘和朋友相约同行。期:约定。

②句意:却丢下别人先离开了。去:离开。

③句意:才同他一起吃饭。之:代词,他,指故人。

④句意:是怕自己说了话不算数啊。恐:害怕、担心。

(3)本题主要考查学生对句子翻译能力。翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

①重点词:去,离开。舍,舍弃、抛弃。乃,才。

②重点词:昔,从前。故人,老朋友。

(4)本题考查学生对文章主题的理解能力。解答此类问题,要在疏通文意的基础上,理解文章内容,把握文章主题。

根据甲文中“陈太丘与友期行”“过中不至,太丘舍去”可知:陈太丘与友人约定同行,但是友人却未在规定时间见面;此文借元方之口点出“君与家君期日中。日中不至,则是无信”点明不遵守约定时间就是不诚信的行为;乙文写吴起宁肯自己不吃饭而等老友,可见吴起是守信之人。联系甲文“君与家君期日中。日中不至,则是无信”,乙文“欲服三军,非信不可也”可知,甲文陈太丘的友人不遵守约定,被七岁的元方批评,乙文吴起因为守信被军队信任;可见可见守信是为人处世的准则,我们应该信守承诺。

【点睛】【甲】参考译文:

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午,过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

【乙】参考译文:

从前吴起外出遇到了老朋友,就留他吃饭。老朋友说:“好啊,等我回来就(到你家)吃饭。”吴起说:“我(在家里)等待您一起进餐。”(可是)老朋友到了傍晚还没有来,吴起不吃饭而等候他。第二天早晨,(吴起)派人去找老朋友,老朋友来了,才同他一起进餐。吴起不吃饭而等候老朋友的原因是怕自己说了话不算数。他坚守信用到如此程度,这是能使军队信服的缘由吧!要想使军队信服,(作为将领)不守信用是不行的。

31.(1)①离开;②回头看;③听说;④对……说。

(2)毓对曰/战战惶惶/汗出如浆

(3)①朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

②魏文帝问:“你脸上为什么出汗呢?”

(4) B 在魏文帝面前,钟毓、钟会对出汗与不出汗的解释都是因为害怕,但表述不同,展示出不同的人物性格,应该归入“言语”一类。

【详解】(1)本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意为:却丢下别人先离开了。去:离开。

②句意为:元方头也不回地走进家门。顾:回头看。

③句意为:魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声。闻:听说。

④句意为:就对他们的父亲钟繇说。语:对……说。

(2)本题考查句子的断句。解答此类问题,首先要明确句意,然后根据句意进行分析。

句意为:钟毓回答:“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。”

故断句为:毓对曰/战战惶惶/汗出如浆。

(3)本题考查翻译语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句中重点词:惭,感到惭愧;引,牵,拉;顾,回头看。

②句中重点词:卿,你;面,脸;汗,出汗。

(4)本题考查对文章内容的理解和分析能力。解答此题需在通晓文章大意的基础上来分析。

从【乙】文“战战惶惶,汗出如浆(由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出)”“战战栗栗,汗不敢出(由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出)”可知,钟毓与钟会面对魏文帝,虽看似表现不同,但实质都惧怕魏文帝,通过言语展现他们兄弟二人才思敏捷(聪明睿智),机灵善辩,有个性;表现的是人物的口才辞令;故应编入B《言语》。

【点睛】参考译文:

【甲】陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午。过了正午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是君子啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。元方头也不回地走进家门。

【乙】钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。十三岁时,魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声,就对他们的父亲钟繇说:“可以叫这两个孩子来见我。”于是奉旨进见。钟毓脸上冒有汗水,魏文帝问:“你脸上为什么出汗呢?”钟毓回答:“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。”文帝又问钟会:“你脸上为什么不出汗?”钟会回答:“由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。”

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首