人民版必修一专题一第三课君主专制政体的演进与强化(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修一专题一第三课君主专制政体的演进与强化(共58张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件58张PPT。第3课:君主专制政体

的演进与强化一、法令出一(皇帝制度的确立与发展)1.创立:秦始皇 2.特征:皇帝独尊,皇权至上,皇位世袭。4.发展:以维护皇权、服务皇帝为基本原则3.弊端:带有独断性、随意性皇帝制度的基本特点2.皇权至上:

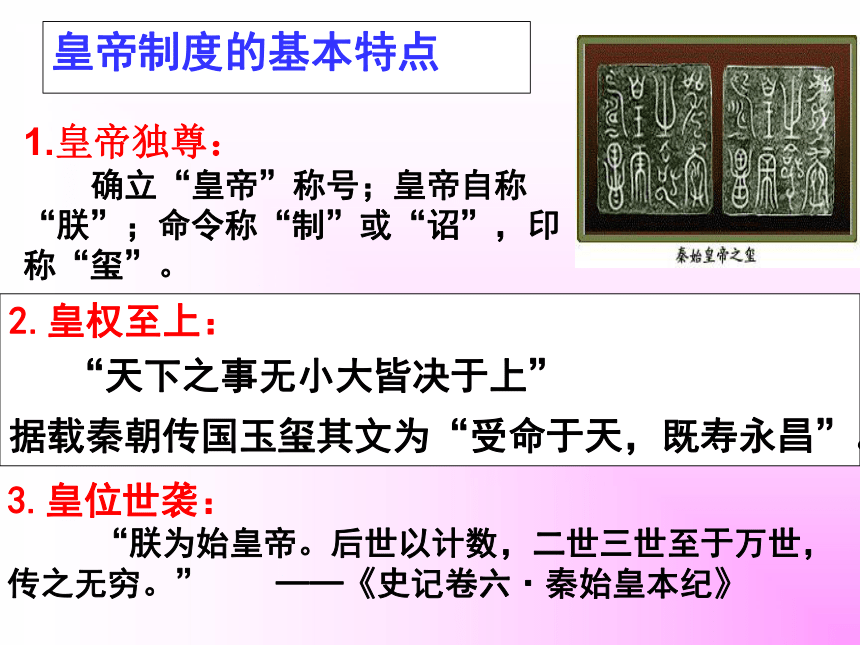

“天下之事无小大皆决于上”1.皇帝独尊:

确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。3.皇位世袭:

“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。” ──《史记卷六·秦始皇本纪》据载秦朝传国玉玺其文为“受命于天,既寿永昌”。 皇帝制度的本质是什么 ?

本质:君主专制

即:皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。好了歌

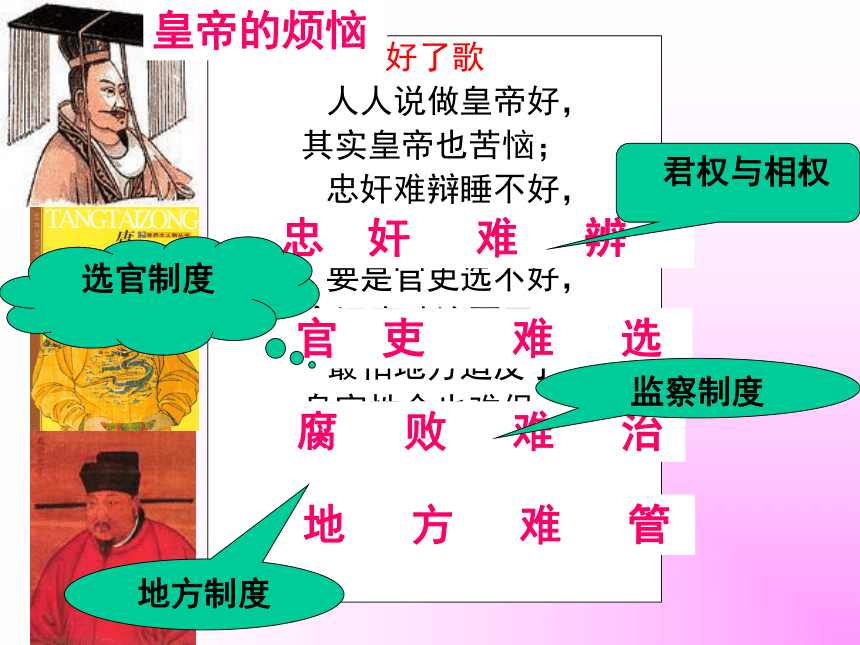

人人说做皇帝好,

其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,

后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,

贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,

身家性命也难保。忠 奸 难 辨 君权与相权官 吏 难 选选官制度 腐 败 难 治监察制度 地 方 难 管地方制度皇帝的烦恼

1.司马迁在《史记?秦始皇本纪》中曾经用这样的话形容秦代的皇帝制度:“法令出一”“别黑白而定一尊”“天下事无小大皆决于上”。

后来历朝皇帝制度是不是继承了这一特点?为什么?

【学习思考】提示:法家政治思想的原则之一,就是帝王的专权。《商君书》强调“权制独断于君”,《韩非子》也主张“法”是君王集权的工具。这些理论,都构成了君主专制政体的文化基础。后来历朝制度,大体都是皇帝专制的制度。皇权因各种原因不能专断,只是非常例的特殊情形。帝制决定着这一大一统的多民族国家的历史命运,是与小农经济作为社会基础的事实相关的。二、君权与相权之争 阅读书本第二框,联系上一节内容,梳理出汉、唐、宋、统治者如何创新制度缓解皇权与相权的矛盾。

1.秦朝?

2.汉朝?

3.唐朝?

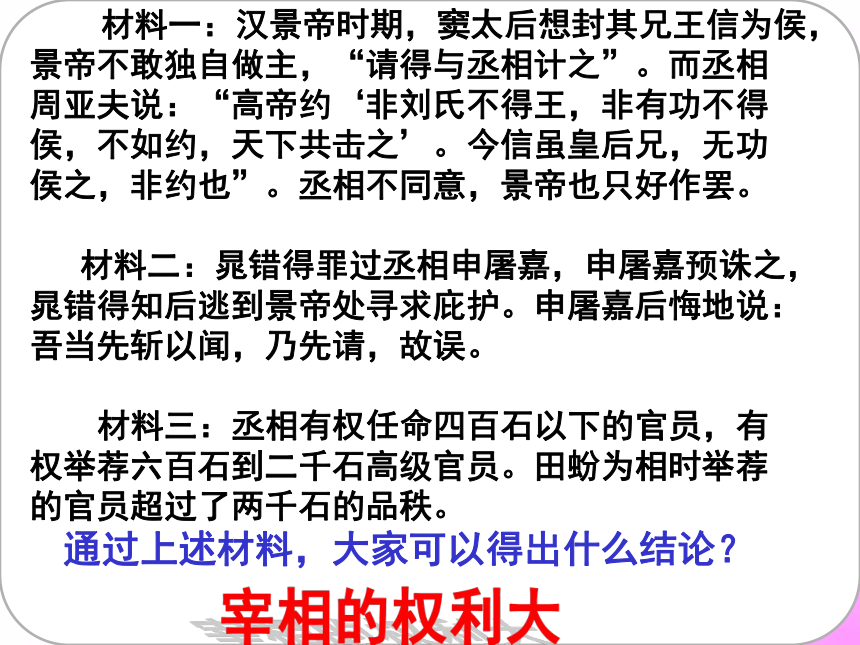

4.宋朝?秦朝:在中央设立丞相;(上节课已经学习) 汉初:汉承秦制,丞相实质是掌握行政实权的总理大臣。 材料一:汉景帝时期,窦太后想封其兄王信为侯,景帝不敢独自做主,“请得与丞相计之”。而丞相周亚夫说:“高帝约‘非刘氏不得王,非有功不得侯,不如约,天下共击之’。今信虽皇后兄,无功侯之,非约也”。丞相不同意,景帝也只好作罢。

材料二:晁错得罪过丞相申屠嘉,申屠嘉预诛之,晁错得知后逃到景帝处寻求庇护。申屠嘉后悔地说:吾当先斩以闻,乃先请,故误。

材料三:丞相有权任命四百石以下的官员,有权举荐六百石到二千石高级官员。田蚡为相时举荐的官员超过了两千石的品秩。

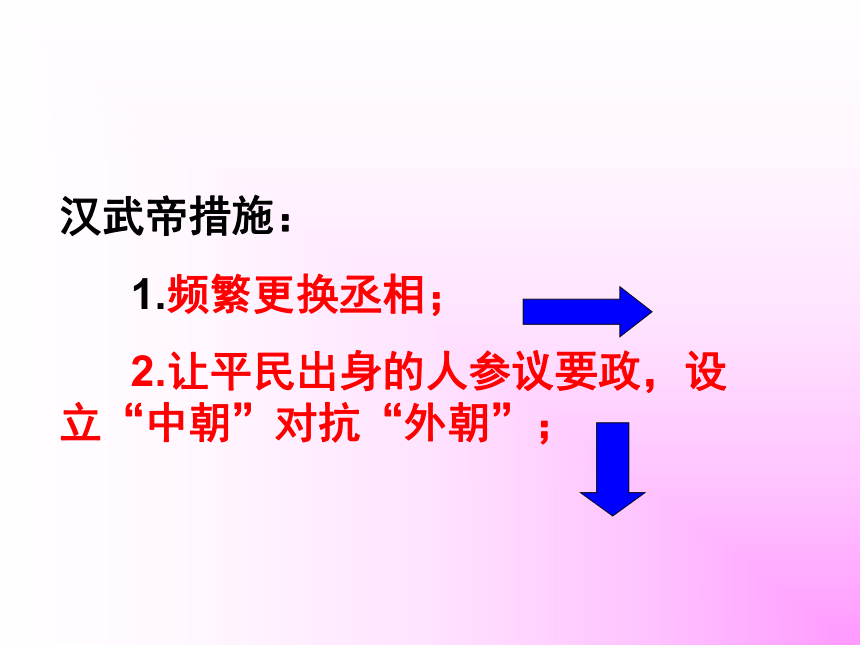

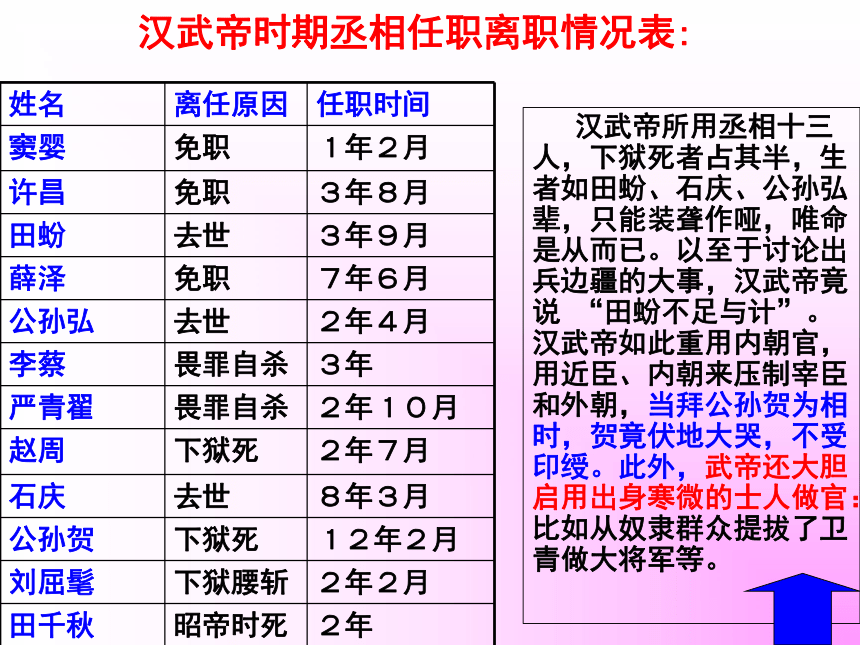

通过上述材料,大家可以得出什么结论? 宰相的权利大汉武帝措施:

1.频繁更换丞相;

2.让平民出身的人参议要政,设立“中朝”对抗“外朝”; 汉武帝所用丞相十三人,下狱死者占其半,生者如田蚡、石庆、公孙弘辈,只能装聋作哑,唯命是从而已。以至于讨论出兵边疆的大事,汉武帝竟说 “田蚡不足与计”。汉武帝如此重用内朝官,用近臣、内朝来压制宰臣和外朝,当拜公孙贺为相时,贺竟伏地大哭,不受印绶。此外,武帝还大胆启用出身寒微的士人做官:比如从奴隶群众提拔了卫青做大将军等。汉武帝时期丞相任职离职情况表:汉武帝设“中(内)朝”牵制“外朝”示意图相权一分为二秦朝:在中央设立丞相;汉朝:1.频繁更换丞相;

2.让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;皇帝(皇权至上)尚书省 执行机构(行令)中书省 制令决策 (制令) 门下省 封驳审议(审令) 凡军国大事,必由中书省决策门下省审议复奏最后由尚书省颁布执行 影响:

1.集体宰相制,相权一分为三;

2.相互牵制,避免权臣大权独揽,有利于加强皇权,削弱相权;

3.分工明确、相互合作,提高行政效率。下设政事堂吏部:官吏考核和任免;

礼部:教育、外交、科举、礼仪风俗;

兵部:军队的募集与训练、边境的守卫、对外战争;

刑部:最高司法机关;

户部:户籍、税收、国家财政、仓储、拨款、供应等;

工部:建筑、水利、道路等。

秦朝:在中央设立丞相;汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;宋朝:二府三司制;宋朝:二府(中书门下加枢密院)三司制另增设参知政事为副宰相掌管全国财赋的统计与支调 影响:1.进一步分割相权,加强皇权。

2.职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。 ①元朝基本上沿袭金宋旧制。

一省二院:中央设中书省(行政)、枢密院(军事)、宣政院(宗教和西藏)、御史台(监察)。

②宣政院是元朝设立的一个特殊的机构,它既是管理全国佛教事务的机关,又直接统领吐蕃的政务和军事。

元朝中央官制皇帝内阁东厂、西厂、锦衣卫明朝中央官制示意图秦朝:在中央设立丞相;汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;宋朝:二府三司制;相权一分为二相权一分为三进一步分散相权明朝:废除丞相制。(明太祖)相权很大废除相权其演变的总趋势?

影响?趋势:君权日益加强,相权日益削弱直至被废除。

(由独相到群相到废相)影响:

君主专制制度走向极端;

——标志封建社会日益走向衰落。 史料一:两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位. 史料二:有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始大臣还坐着,宋太祖说自己的眼睛昏花看不清,就让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。 史料三:明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。读史感悟:

宰相大臣由坐到站再到跪的上朝礼仪变化,说明了什么问题? 皇权加强;相权削弱;中国古代为什么要削弱相权? 课本P14页有论述古代中国又是如何解决这个问题的? 孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用权力的办法,就是以权力制约权力”。■三、中国古代监察制度■秦朝:中央:地方:西汉:中央:地方:御史大夫监御史御史大夫刺史御史台明初至清末:东汉到元朝(宋有专职监察刑狱的官员:提点刑狱司)都察院历代监察机构的设置:秦朝:地方:秦朝:中央:地方:秦朝:地方:秦朝:中央:地方:秦朝:御史大夫中央:地方:秦朝:■三、中国古代监察制度■ 这些措施有效吗?监察官对谁负责?所有官员都受监察吗?如何评价中国古代的监察制? 积极影响:

监察体制的逐渐健全,(一定程度防止官员腐败、贪脏枉法,滥用职权等,)适应了专制主义王朝实行有效统治的需要。消极影响:

1.未能对皇权作出制约(代表皇帝不代表社会)

2.监察官员和监察机构贪脏枉法的情形司空见惯,使得监察系统受到严重破坏。世卿世禄:血缘科举取士:才能九品中正:门第军功授爵:军功察举征辟:孝廉四、选官制度的历史变化 选官制度的历史变化(一) 先秦:“世卿世禄制”:将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(二)汉:“察举制” (汉武帝) :由官吏察访合适的人才,向中央推荐予以任用的选官制度。

a. 察举各郡国岁举孝廉各一人

b. 征辟 征召才能之士历史档案(三)魏晋南北朝:九品中正制:地方行政部门设置“中正”,对当地人物德才进行评定,分为九等。中正评定的品级成为授官的根据。

(四)隋唐至明清:科举制:以考试来选官的制度,自隋产生后,为历代所沿用,直到1905年清朝宣布废除科举制。

皇帝的烦恼之选官取才 材料一:东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门人选的。

材料二:邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

材料三:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

通过材料,总结察举制的优缺点?

问题解析优点:机动灵活、节约成本的

缺点:1.容易任人唯亲;

2.操纵在世家大族手中;

3.难以选拔到真正的人才。察举制 九品中正制的主要内容就是选择“贤有识鉴”的中央官吏兼任原籍地的州、郡、县的大小中正官,负责察访本州、郡、县散处在各地的士人,综合德才、门第定出“品”和“状”,供吏部选官参考。所谓“品”,就是综合士人德才、门第(家世官位高低)所评定的等级,共分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九品,但类别却只有上品、中品和下品(二品至三品为上品;一品为虚设,无人能达到;四品至五品为中品;六至九品为下品)三类。在德才与门第中,定品时一般依据后者,叫“计资定品”。所谓“状”,乃是中正官对士人德才的评语,一般只有一两句话,如“天才英博,亮拔不群”、“德优能少”等,这是对东汉后期名士品评人物的制度化。

(士族和庶族)世官制察举制九品中

正制科举制西周至

春秋官职

世袭被限定在贵族范围汉朝魏晋

南北朝以官举士来源基层中正评定授官依据成为士族把持政权工具隋唐北宋

明清考试选官

仕途开放八股取士

束缚思想封闭性:以官举士

权操于上归纳选官制度的变化隋朝:创立隋文帝分科考试选拔官员隋炀帝始设进士科,科举制形成唐朝:完善唐太宗增加考试科目——明经武则天始创武举与殿试,增加录取人数玄宗命高官主考,提高了地位北宋:发展严格考试程序(乡试、省试、殿试三级)严密考试方法(糊名法)减少考试科目扩大录取名额明清:僵化(八股取士) 题目从四书五经出清末:废除(1905年)科举制演变过程:王安石变法(断案、策论)在清朝:

1.在州府进行院试 通过的叫做秀才

2.在省城进行乡试 通过的叫举人

3.在北京进行会试 通过会试的叫贡士

通过殿试的叫进士

4.殿试:是科举制度最高级别的考试,又称御试,廷试,亲试。殿试试题由内阁预拟,然后呈请皇帝选定。有时由读卷官预拟后径送皇帝圈定或由皇帝直接拟题。 录取分三甲,赐“进士及第”的称号,第一名称状元(鼎元),第二名称榜眼,第三名称探花,合称“三甲鼎”;二甲若干名,赐“进士出身”的称号,第一名称传胪;三甲若干名,赐“同进士出身”称号。

贡院 材料一:(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰: “天下英雄,入吾毂中矣。” ——王定保《唐摭言》材料阅读与思考 材料二:顾炎武说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。” ——《日知录集释》 材料三:少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 ——元 · 高明《琵琶记》 结合所学知识,谈谈你对上述观点的看法。科举制:(1)实质: 是将知识分子引入最高统治者能够控制的范围之中。(2)积极影响:①破除世家大族垄断官场的情形。②保证政府行政人员的来源。③提高官员的素质和政府的行政效率。④促进社会重学风气的形成。⑤追求公平、公正与客观。(3)局限性:

①考试科目和内容,逃不出儒学经义的范围。

②被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。 很多西方学者对中国的科举制度都有着极高的赞赏和评价。

美国学者柯睿格在《哈佛亚洲研究学报》上发表论文说:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要的贡献之一”。

美国汉学家卜德说:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物”。

世界影响《剑桥中国隋唐史》的编者崔瑞德认为,科举制度“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样”。科举制被称为中国古代的“第五大发明”。

中国古代的科举选官制度被西方学者推崇的原因是什么?

科举制面向社会、公平竞争,强调凭才能而不是凭出身选拔官吏。 1.秦汉唐宋的地方行政区划(1)秦代:郡、县(2)汉代:州、郡、县(3)唐代:道、州、县(4)宋代:路、州、县五、行省的设置——地方行政区划2.元朝行(中书)省的设置:(1)行省的设置①全国设十行省:②中书省直辖“腹里”:③宣政院辖区:山西、河北、

北京、山东、内蒙古西藏和四川、青海部分地区④省下行政区:路、府、州、县元代的行省元代的行省蒙古:东北:云贵:台湾:岭北行省辽阳行省云南行省澎湖巡检司(2)A.行省受中央节制民政——呈报中书省

军政——呈报枢密院

税收、调军——中央诏旨

朝觐、述职——定期向中央

受监督——中央设御使台

B.各行省的省官互迁3.明清沿用行省制度(1)明代:省、府、县(2)清代:省、道、府、县4.行省设置的意义: (1)加强中央集权,调整中央和地方的关系,巩固了统一的多民族的国家。 (2)是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,对后世影响深远。中国古代三大地方行政制度体现的趋势?分封制郡县制行省制地方权力不断削弱,

中央权力不断加强 小结:从秦汉至元中国古代政治制度演变特征:

(1)皇权不断加强,相权被不断分割,且权利日益削弱直至废除。

(2)虽然历代王朝都重视监察,但专制制度的本质决定了监察的效能十分有限。

(3)历代王朝都重视选官制度的建设,科举制成为隋唐以后重要的选官制度。

(4)历代王朝中央都不断加强对地方的控制,行省制度便利了中央对地方的管理。中国古代地方行政区划的演变趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱; 比较元朝行省制度与今天行政区划的异同。 ① 都是适应我国疆域辽阔的特点,将各个地区统一在中央政府的管辖下。 ② 都加强中央对边疆地区的管辖。相同点: 比较元朝行省制度与今天行政区划的异同。不同点: ①元朝的行省辖区较大;有些名称仍在使用,但大多数名称已变化。 ②今天的行政区划中,设立了一些自治区和特别行政区,给这些地区高度自治权,这在元朝是不可能的。 ③元朝行省制度的主要作用是代表封建中央控制地方局势,管理地方,征发徭役,搜刮财富。而今天社会主义初级阶段的行政区划更多的是体现对地方管理和建设的职能,代表当地人民利益。自我测评:简要说明中国古代专制制度下帝王有怎样的权力?

答:从总体趋势来看,帝王的权力有逐渐扩张的现象,对相权的抑制和分解,就体现了这样的趋势。 【材料阅读与思考】

《旧唐书?文苑传中?元万顷传》:“朝廷疑议及百司表疏,皆密令万顷等参决,以分宰相之权。时人谓之‘北门学士’。”

怎样理解这里说到的“分宰相之权”? 答案提示:这里所谓“分宰相之权”,实际上是专制朝代帝王通常的政治行为。皇帝一旦掌握最高权力,就往往牢牢地把握住最高决策权,即使对于总理国家政务的高级助手,也不愿意分权。这就是《太平御览》卷九一引华峤《后汉书》中所说的“总揽威权,柄不借下”。这也是符合法家“权势不可以借人”(《韩非子?内储说下》)“能独断者故可以为天下王”(《韩非子?外储说上》)的政治理论原则的。

结 束

“天下之事无小大皆决于上”1.皇帝独尊:

确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。3.皇位世袭:

“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。” ──《史记卷六·秦始皇本纪》据载秦朝传国玉玺其文为“受命于天,既寿永昌”。 皇帝制度的本质是什么 ?

本质:君主专制

即:皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。好了歌

人人说做皇帝好,

其实皇帝也苦恼;

忠奸难辩睡不好,

后宫争宠吃不消;

要是官吏选不好,

贪污腐败治不了;

最怕地方造反了,

身家性命也难保。忠 奸 难 辨 君权与相权官 吏 难 选选官制度 腐 败 难 治监察制度 地 方 难 管地方制度皇帝的烦恼

1.司马迁在《史记?秦始皇本纪》中曾经用这样的话形容秦代的皇帝制度:“法令出一”“别黑白而定一尊”“天下事无小大皆决于上”。

后来历朝皇帝制度是不是继承了这一特点?为什么?

【学习思考】提示:法家政治思想的原则之一,就是帝王的专权。《商君书》强调“权制独断于君”,《韩非子》也主张“法”是君王集权的工具。这些理论,都构成了君主专制政体的文化基础。后来历朝制度,大体都是皇帝专制的制度。皇权因各种原因不能专断,只是非常例的特殊情形。帝制决定着这一大一统的多民族国家的历史命运,是与小农经济作为社会基础的事实相关的。二、君权与相权之争 阅读书本第二框,联系上一节内容,梳理出汉、唐、宋、统治者如何创新制度缓解皇权与相权的矛盾。

1.秦朝?

2.汉朝?

3.唐朝?

4.宋朝?秦朝:在中央设立丞相;(上节课已经学习) 汉初:汉承秦制,丞相实质是掌握行政实权的总理大臣。 材料一:汉景帝时期,窦太后想封其兄王信为侯,景帝不敢独自做主,“请得与丞相计之”。而丞相周亚夫说:“高帝约‘非刘氏不得王,非有功不得侯,不如约,天下共击之’。今信虽皇后兄,无功侯之,非约也”。丞相不同意,景帝也只好作罢。

材料二:晁错得罪过丞相申屠嘉,申屠嘉预诛之,晁错得知后逃到景帝处寻求庇护。申屠嘉后悔地说:吾当先斩以闻,乃先请,故误。

材料三:丞相有权任命四百石以下的官员,有权举荐六百石到二千石高级官员。田蚡为相时举荐的官员超过了两千石的品秩。

通过上述材料,大家可以得出什么结论? 宰相的权利大汉武帝措施:

1.频繁更换丞相;

2.让平民出身的人参议要政,设立“中朝”对抗“外朝”; 汉武帝所用丞相十三人,下狱死者占其半,生者如田蚡、石庆、公孙弘辈,只能装聋作哑,唯命是从而已。以至于讨论出兵边疆的大事,汉武帝竟说 “田蚡不足与计”。汉武帝如此重用内朝官,用近臣、内朝来压制宰臣和外朝,当拜公孙贺为相时,贺竟伏地大哭,不受印绶。此外,武帝还大胆启用出身寒微的士人做官:比如从奴隶群众提拔了卫青做大将军等。汉武帝时期丞相任职离职情况表:汉武帝设“中(内)朝”牵制“外朝”示意图相权一分为二秦朝:在中央设立丞相;汉朝:1.频繁更换丞相;

2.让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;皇帝(皇权至上)尚书省 执行机构(行令)中书省 制令决策 (制令) 门下省 封驳审议(审令) 凡军国大事,必由中书省决策门下省审议复奏最后由尚书省颁布执行 影响:

1.集体宰相制,相权一分为三;

2.相互牵制,避免权臣大权独揽,有利于加强皇权,削弱相权;

3.分工明确、相互合作,提高行政效率。下设政事堂吏部:官吏考核和任免;

礼部:教育、外交、科举、礼仪风俗;

兵部:军队的募集与训练、边境的守卫、对外战争;

刑部:最高司法机关;

户部:户籍、税收、国家财政、仓储、拨款、供应等;

工部:建筑、水利、道路等。

秦朝:在中央设立丞相;汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;宋朝:二府三司制;宋朝:二府(中书门下加枢密院)三司制另增设参知政事为副宰相掌管全国财赋的统计与支调 影响:1.进一步分割相权,加强皇权。

2.职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。 ①元朝基本上沿袭金宋旧制。

一省二院:中央设中书省(行政)、枢密院(军事)、宣政院(宗教和西藏)、御史台(监察)。

②宣政院是元朝设立的一个特殊的机构,它既是管理全国佛教事务的机关,又直接统领吐蕃的政务和军事。

元朝中央官制皇帝内阁东厂、西厂、锦衣卫明朝中央官制示意图秦朝:在中央设立丞相;汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:三省六部制;宋朝:二府三司制;相权一分为二相权一分为三进一步分散相权明朝:废除丞相制。(明太祖)相权很大废除相权其演变的总趋势?

影响?趋势:君权日益加强,相权日益削弱直至被废除。

(由独相到群相到废相)影响:

君主专制制度走向极端;

——标志封建社会日益走向衰落。 史料一:两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位. 史料二:有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始大臣还坐着,宋太祖说自己的眼睛昏花看不清,就让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。 史料三:明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。读史感悟:

宰相大臣由坐到站再到跪的上朝礼仪变化,说明了什么问题? 皇权加强;相权削弱;中国古代为什么要削弱相权? 课本P14页有论述古代中国又是如何解决这个问题的? 孟德斯鸠在其《论法的精神》中写道:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的经验,防止滥用权力的办法,就是以权力制约权力”。■三、中国古代监察制度■秦朝:中央:地方:西汉:中央:地方:御史大夫监御史御史大夫刺史御史台明初至清末:东汉到元朝(宋有专职监察刑狱的官员:提点刑狱司)都察院历代监察机构的设置:秦朝:地方:秦朝:中央:地方:秦朝:地方:秦朝:中央:地方:秦朝:御史大夫中央:地方:秦朝:■三、中国古代监察制度■ 这些措施有效吗?监察官对谁负责?所有官员都受监察吗?如何评价中国古代的监察制? 积极影响:

监察体制的逐渐健全,(一定程度防止官员腐败、贪脏枉法,滥用职权等,)适应了专制主义王朝实行有效统治的需要。消极影响:

1.未能对皇权作出制约(代表皇帝不代表社会)

2.监察官员和监察机构贪脏枉法的情形司空见惯,使得监察系统受到严重破坏。世卿世禄:血缘科举取士:才能九品中正:门第军功授爵:军功察举征辟:孝廉四、选官制度的历史变化 选官制度的历史变化(一) 先秦:“世卿世禄制”:将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(二)汉:“察举制” (汉武帝) :由官吏察访合适的人才,向中央推荐予以任用的选官制度。

a. 察举各郡国岁举孝廉各一人

b. 征辟 征召才能之士历史档案(三)魏晋南北朝:九品中正制:地方行政部门设置“中正”,对当地人物德才进行评定,分为九等。中正评定的品级成为授官的根据。

(四)隋唐至明清:科举制:以考试来选官的制度,自隋产生后,为历代所沿用,直到1905年清朝宣布废除科举制。

皇帝的烦恼之选官取才 材料一:东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门人选的。

材料二:邓禹一家,凡公者2人,侯29人,大将军以下13人,中二千石14人,州郡长官48人,其余官职不可胜数。弘农杨氏四世为三公,汝南袁氏则四世五公。

材料三:举秀才,不知书。察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

通过材料,总结察举制的优缺点?

问题解析优点:机动灵活、节约成本的

缺点:1.容易任人唯亲;

2.操纵在世家大族手中;

3.难以选拔到真正的人才。察举制 九品中正制的主要内容就是选择“贤有识鉴”的中央官吏兼任原籍地的州、郡、县的大小中正官,负责察访本州、郡、县散处在各地的士人,综合德才、门第定出“品”和“状”,供吏部选官参考。所谓“品”,就是综合士人德才、门第(家世官位高低)所评定的等级,共分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九品,但类别却只有上品、中品和下品(二品至三品为上品;一品为虚设,无人能达到;四品至五品为中品;六至九品为下品)三类。在德才与门第中,定品时一般依据后者,叫“计资定品”。所谓“状”,乃是中正官对士人德才的评语,一般只有一两句话,如“天才英博,亮拔不群”、“德优能少”等,这是对东汉后期名士品评人物的制度化。

(士族和庶族)世官制察举制九品中

正制科举制西周至

春秋官职

世袭被限定在贵族范围汉朝魏晋

南北朝以官举士来源基层中正评定授官依据成为士族把持政权工具隋唐北宋

明清考试选官

仕途开放八股取士

束缚思想封闭性:以官举士

权操于上归纳选官制度的变化隋朝:创立隋文帝分科考试选拔官员隋炀帝始设进士科,科举制形成唐朝:完善唐太宗增加考试科目——明经武则天始创武举与殿试,增加录取人数玄宗命高官主考,提高了地位北宋:发展严格考试程序(乡试、省试、殿试三级)严密考试方法(糊名法)减少考试科目扩大录取名额明清:僵化(八股取士) 题目从四书五经出清末:废除(1905年)科举制演变过程:王安石变法(断案、策论)在清朝:

1.在州府进行院试 通过的叫做秀才

2.在省城进行乡试 通过的叫举人

3.在北京进行会试 通过会试的叫贡士

通过殿试的叫进士

4.殿试:是科举制度最高级别的考试,又称御试,廷试,亲试。殿试试题由内阁预拟,然后呈请皇帝选定。有时由读卷官预拟后径送皇帝圈定或由皇帝直接拟题。 录取分三甲,赐“进士及第”的称号,第一名称状元(鼎元),第二名称榜眼,第三名称探花,合称“三甲鼎”;二甲若干名,赐“进士出身”的称号,第一名称传胪;三甲若干名,赐“同进士出身”称号。

贡院 材料一:(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰: “天下英雄,入吾毂中矣。” ——王定保《唐摭言》材料阅读与思考 材料二:顾炎武说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。” ——《日知录集释》 材料三:少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 ——元 · 高明《琵琶记》 结合所学知识,谈谈你对上述观点的看法。科举制:(1)实质: 是将知识分子引入最高统治者能够控制的范围之中。(2)积极影响:①破除世家大族垄断官场的情形。②保证政府行政人员的来源。③提高官员的素质和政府的行政效率。④促进社会重学风气的形成。⑤追求公平、公正与客观。(3)局限性:

①考试科目和内容,逃不出儒学经义的范围。

②被选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。 很多西方学者对中国的科举制度都有着极高的赞赏和评价。

美国学者柯睿格在《哈佛亚洲研究学报》上发表论文说:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要的贡献之一”。

美国汉学家卜德说:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物”。

世界影响《剑桥中国隋唐史》的编者崔瑞德认为,科举制度“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样”。科举制被称为中国古代的“第五大发明”。

中国古代的科举选官制度被西方学者推崇的原因是什么?

科举制面向社会、公平竞争,强调凭才能而不是凭出身选拔官吏。 1.秦汉唐宋的地方行政区划(1)秦代:郡、县(2)汉代:州、郡、县(3)唐代:道、州、县(4)宋代:路、州、县五、行省的设置——地方行政区划2.元朝行(中书)省的设置:(1)行省的设置①全国设十行省:②中书省直辖“腹里”:③宣政院辖区:山西、河北、

北京、山东、内蒙古西藏和四川、青海部分地区④省下行政区:路、府、州、县元代的行省元代的行省蒙古:东北:云贵:台湾:岭北行省辽阳行省云南行省澎湖巡检司(2)A.行省受中央节制民政——呈报中书省

军政——呈报枢密院

税收、调军——中央诏旨

朝觐、述职——定期向中央

受监督——中央设御使台

B.各行省的省官互迁3.明清沿用行省制度(1)明代:省、府、县(2)清代:省、道、府、县4.行省设置的意义: (1)加强中央集权,调整中央和地方的关系,巩固了统一的多民族的国家。 (2)是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,对后世影响深远。中国古代三大地方行政制度体现的趋势?分封制郡县制行省制地方权力不断削弱,

中央权力不断加强 小结:从秦汉至元中国古代政治制度演变特征:

(1)皇权不断加强,相权被不断分割,且权利日益削弱直至废除。

(2)虽然历代王朝都重视监察,但专制制度的本质决定了监察的效能十分有限。

(3)历代王朝都重视选官制度的建设,科举制成为隋唐以后重要的选官制度。

(4)历代王朝中央都不断加强对地方的控制,行省制度便利了中央对地方的管理。中国古代地方行政区划的演变趋势:

中央权力加强,

地方权力削弱; 比较元朝行省制度与今天行政区划的异同。 ① 都是适应我国疆域辽阔的特点,将各个地区统一在中央政府的管辖下。 ② 都加强中央对边疆地区的管辖。相同点: 比较元朝行省制度与今天行政区划的异同。不同点: ①元朝的行省辖区较大;有些名称仍在使用,但大多数名称已变化。 ②今天的行政区划中,设立了一些自治区和特别行政区,给这些地区高度自治权,这在元朝是不可能的。 ③元朝行省制度的主要作用是代表封建中央控制地方局势,管理地方,征发徭役,搜刮财富。而今天社会主义初级阶段的行政区划更多的是体现对地方管理和建设的职能,代表当地人民利益。自我测评:简要说明中国古代专制制度下帝王有怎样的权力?

答:从总体趋势来看,帝王的权力有逐渐扩张的现象,对相权的抑制和分解,就体现了这样的趋势。 【材料阅读与思考】

《旧唐书?文苑传中?元万顷传》:“朝廷疑议及百司表疏,皆密令万顷等参决,以分宰相之权。时人谓之‘北门学士’。”

怎样理解这里说到的“分宰相之权”? 答案提示:这里所谓“分宰相之权”,实际上是专制朝代帝王通常的政治行为。皇帝一旦掌握最高权力,就往往牢牢地把握住最高决策权,即使对于总理国家政务的高级助手,也不愿意分权。这就是《太平御览》卷九一引华峤《后汉书》中所说的“总揽威权,柄不借下”。这也是符合法家“权势不可以借人”(《韩非子?内储说下》)“能独断者故可以为天下王”(《韩非子?外储说上》)的政治理论原则的。

结 束

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭