1.2 地球运动的地理意义(学案)(含解析)

文档属性

| 名称 | 1.2 地球运动的地理意义(学案)(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一章 地球的运动

第二节 地球运动的地理意义

1.结合观测,理解昼夜交替的原因、周期。(地理实践力)

2.学会时差的计算方法和正确认识运动物体偏向的影响。(综合思维)

3.结合实例分析,理解昼夜长短变化的规律。(综合思维)

4.通过观察总结,掌握正午太阳高度的变化规律。(地理实践力)

5.结合材料,分析四季更替的原因及五带的划分。(综合思维)

1.时差的计算方法。

2.正午太阳高度的变化规律。

一、昼夜交替和时差

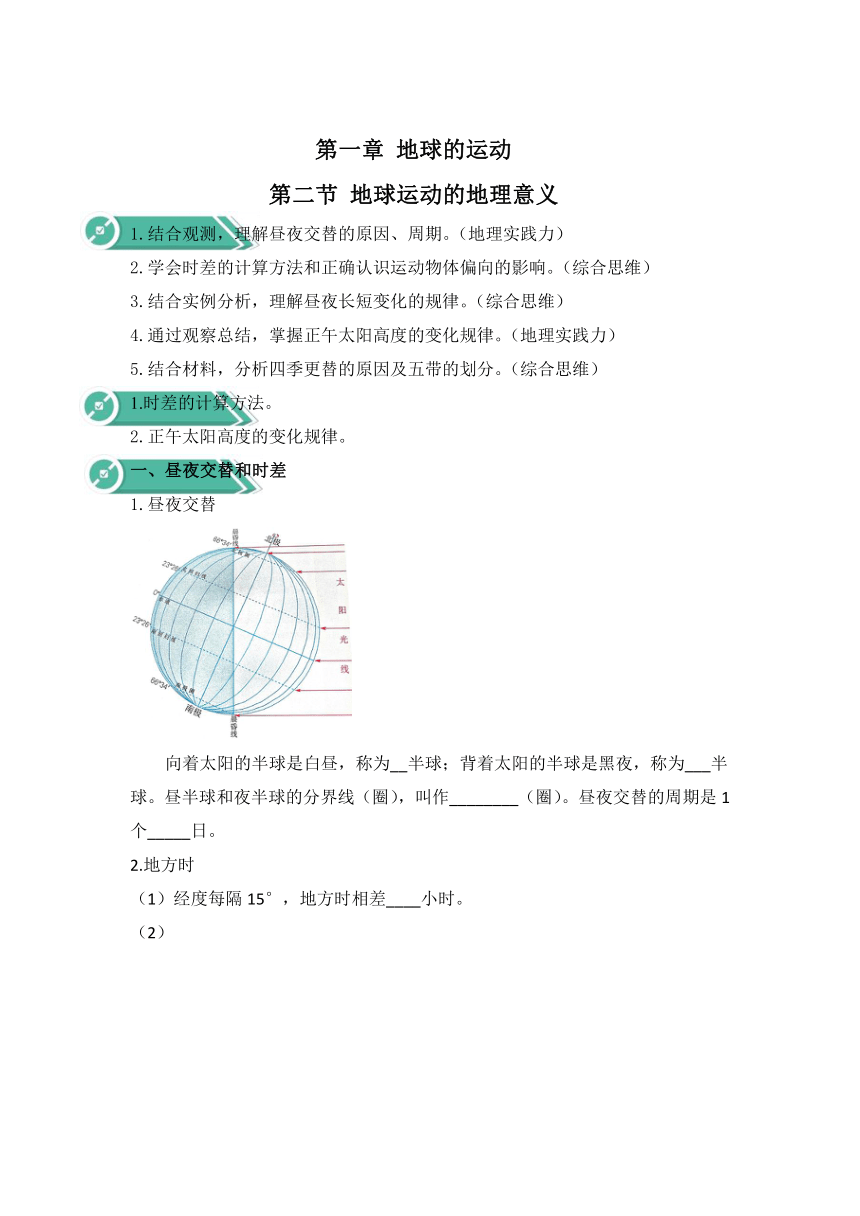

1.昼夜交替

向着太阳的半球是白昼,称为__半球;背着太阳的半球是黑夜,称为___半球。昼半球和夜半球的分界线(圈),叫作________(圈)。昼夜交替的周期是1个_____日。

2.地方时

(1)经度每隔15°,地方时相差____小时。

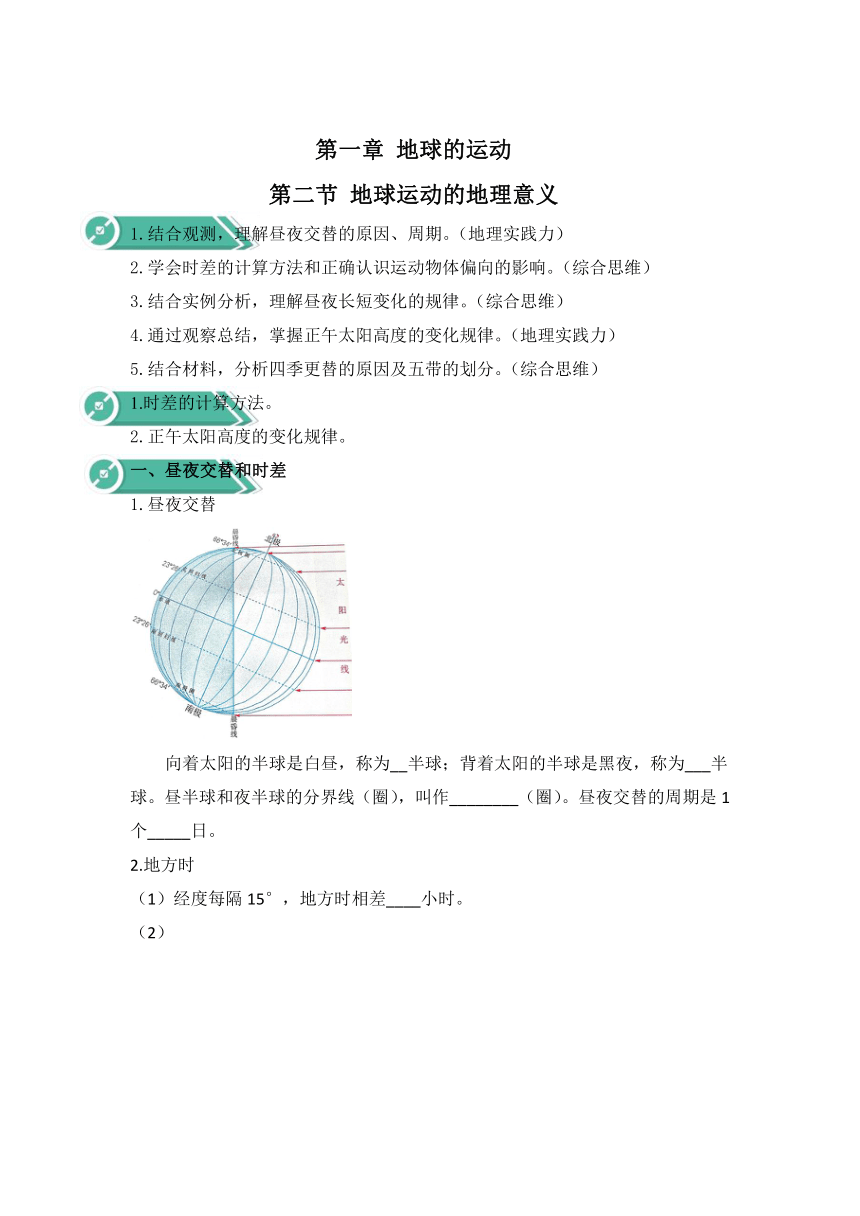

(2)

①全球共分为____个时区,每个时区跨经度_____。

②以本初子午线为基准,从西经75°至东经7.5°,划为____时区,或叫零时区。在中时区以东,依次划分为____区至_____区;在中时区以西,依次划分为_____区至______区。东十二区和西十二区各跨经度7.5°,合为一个时区。

③各时区都以本时区________的地方时作为本时区的区时。相邻两个时区的区时相差1小时。

(3)计算

①时区:该地经度/15°(东经为东时区,西经为西时区;余数>7.5,商加一为时区数,余数<7.5,商即为时区数)

②区时:东加西减,相邻时区相差1小时,差几个时区就差几个小时。如东八区和西十区,差______个时区,则区时差_______个小时。

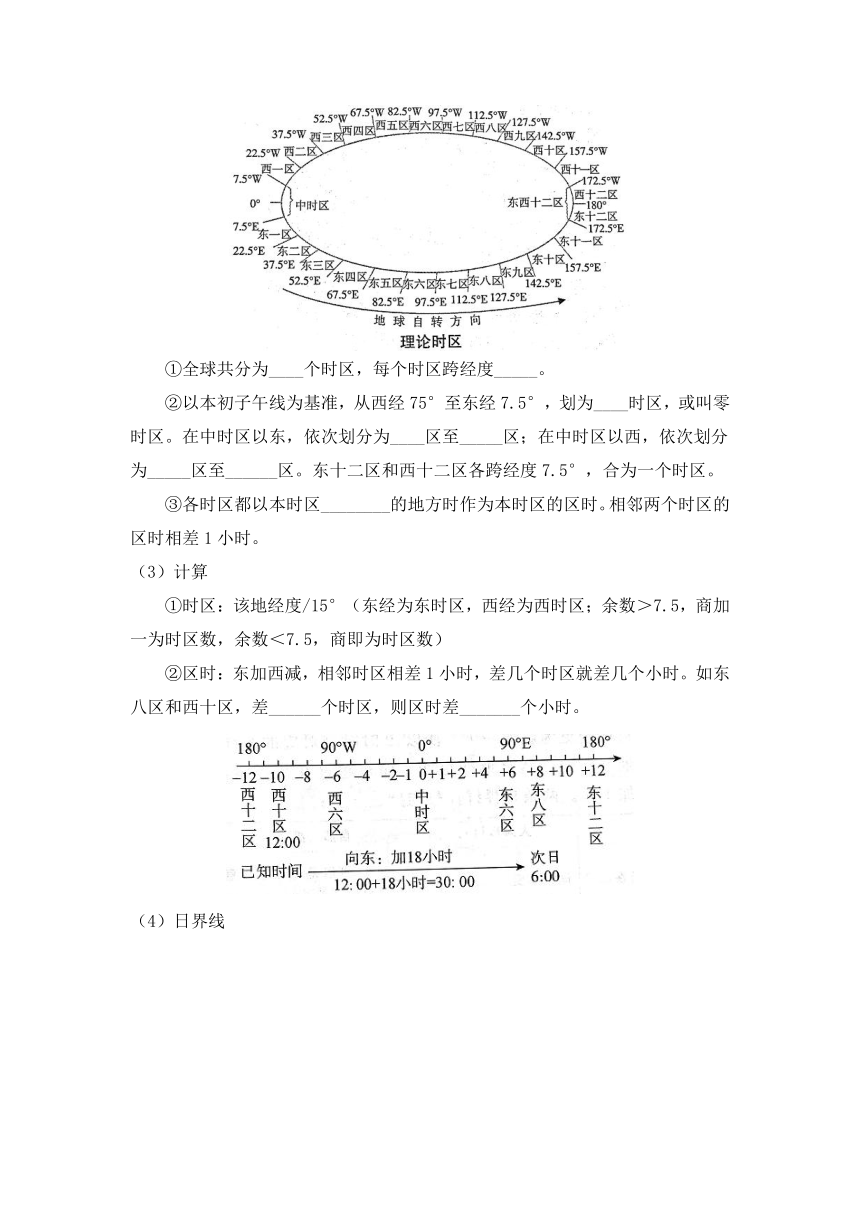

(4)日界线

人为日界线 自然日界线

所在经线 固定不变 不固定,可以是地球上任意一条经线

地方时 不固定 时间固定,为0:00或24:00

两侧日期 东侧日期晚一天,西侧日期早一天 东侧日期早一天,西侧日期晚一天

形状 折线,不与180°经线完全重合 与某一条经线完全重合

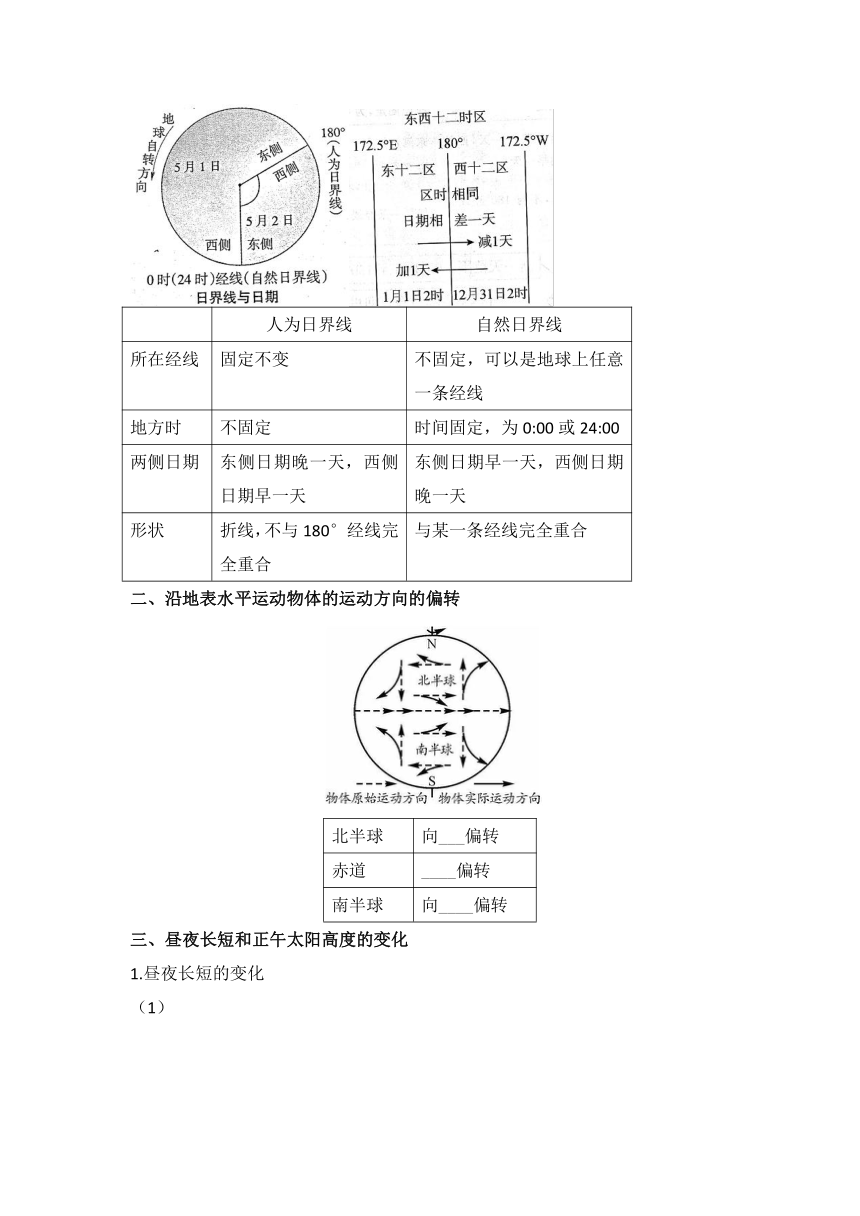

二、沿地表水平运动物体的运动方向的偏转

北半球 向___偏转

赤道 ____偏转

南半球 向____偏转

三、昼夜长短和正午太阳高度的变化

1.昼夜长短的变化

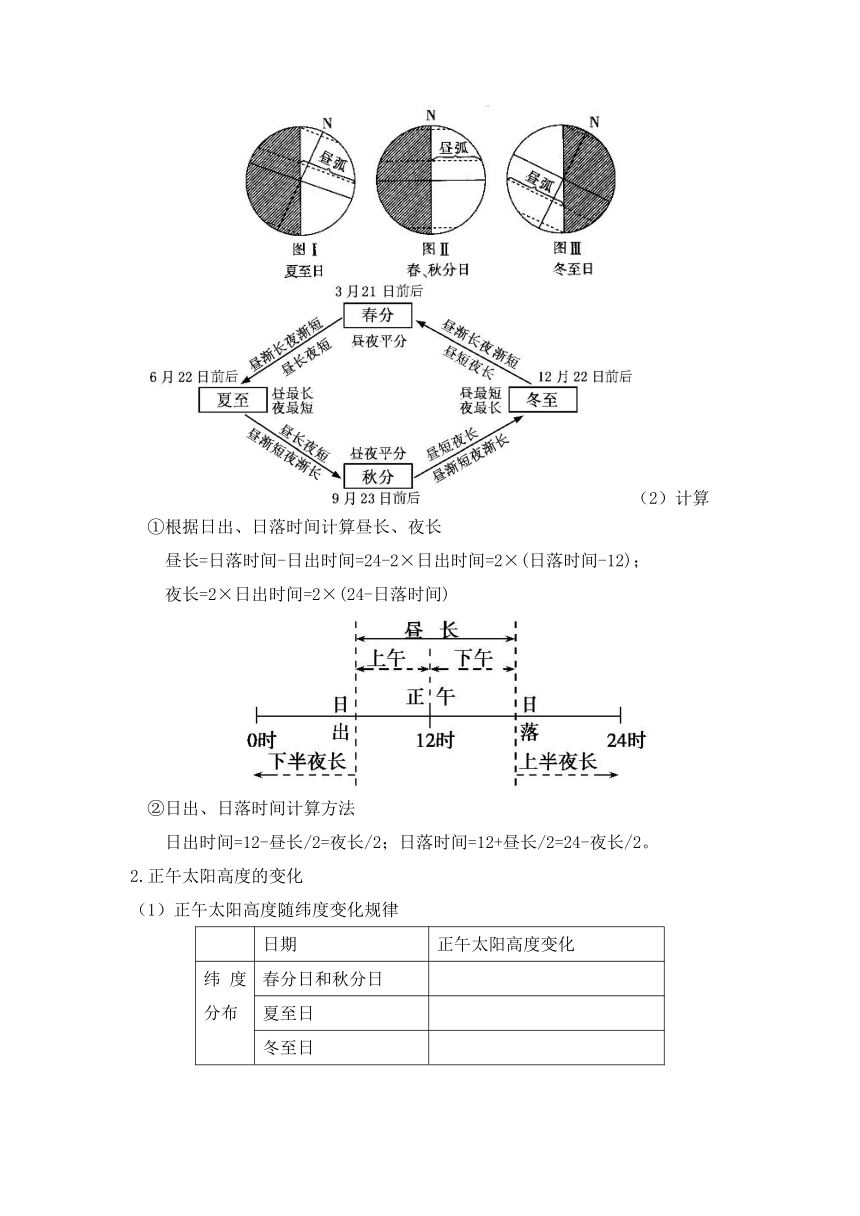

(1)

(2)计算

①根据日出、日落时间计算昼长、夜长

昼长=日落时间-日出时间=24-2×日出时间=2×(日落时间-12);

夜长=2×日出时间=2×(24-日落时间)

②日出、日落时间计算方法

日出时间=12-昼长/2=夜长/2;日落时间=12+昼长/2=24-夜长/2。

2.正午太阳高度的变化

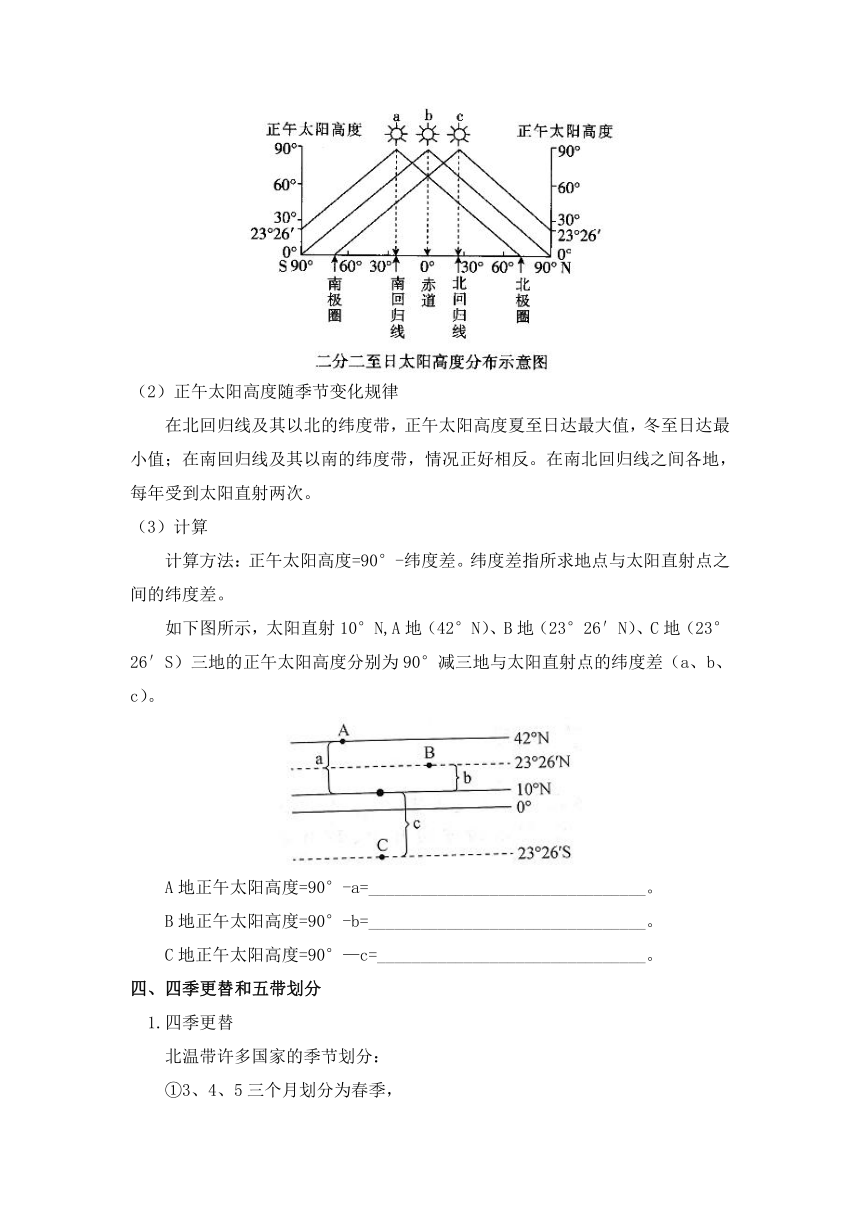

(1)正午太阳高度随纬度变化规律

日期 正午太阳高度变化

纬度分布 春分日和秋分日

夏至日

冬至日

(2)正午太阳高度随季节变化规律

在北回归线及其以北的纬度带,正午太阳高度夏至日达最大值,冬至日达最小值;在南回归线及其以南的纬度带,情况正好相反。在南北回归线之间各地,每年受到太阳直射两次。

(3)计算

计算方法:正午太阳高度=90°-纬度差。纬度差指所求地点与太阳直射点之间的纬度差。

如下图所示,太阳直射10°N,A地(42°N)、B地(23°26′N)、C地(23°26′S)三地的正午太阳高度分别为90°减三地与太阳直射点的纬度差(a、b、c)。

A地正午太阳高度=90°-a=________________________________。

B地正午太阳高度=90°-b=________________________________。

C地正午太阳高度=90°—c=_______________________________。

四、四季更替和五带划分

1.四季更替

北温带许多国家的季节划分:

①3、4、5三个月划分为春季,

②6、7、8三个月划分为夏季,

③9、10、11三个月划分为秋季,

④12、1、2三个月划分为冬季。

2.五带划分

以南北回归线和南北极圈为界,可以把地球表面粗略地划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

1.关于地方时的说法,正确的是( )

A.同一条纬线上的地方时相同 B.同一条经线上的地方时相同

C.东边的地点地方时晚于西边的地点 D.地方时每相差1小时经度相差4度

2.关于时区或区时的叙述,正确的是( )

A.全球共划分为12个时区,东边的区时比西边的区时早

B.180°经线东侧为东十二区,西侧为西十二区

C.西五区比西四区早1小时

D.东、西十二区各跨经度7.5°,区时相同,日期相差一天

3.下列关于地转偏向力的说法,正确的是( )

A.地球上做水平运动的物体都会受到地转偏向力的作用

B.地表物体在水平运动过程中,地转偏向力的方向是不变的

C.地表物体在水平运动过程中,地转偏向力的大小是不变的

D.由低纬向高纬运动的气流,受地转偏向力的作用都向东偏转

4.一架飞机从上海于当地时间10月1日17时飞往美国旧金山(西八区),途中需飞行14小时,到达目的地的当地时间是( )

A.10月1日3时 B.10月1日15时 C.10月2日3时 D.10月2日15时

5.若按时区划分原则,昆明(25°N,103°E)所属的时区应为( )

A.东二区 B.西二区 C.东七区 D.东八区

6.下图中,能正确表示在南半球运动方向变化是( )

A.A B.B C.C D.D

7.地球上一年内昼夜变化最大的地区是( )

A.赤道地区 B.南北回归线之间的地区

C.回归线与极圈之间的地区 D.南北极圈以内的地区

8.如图所示,阴影部分为黑夜,经过该节气三个月后,极圈内出现极夜。该节气出现的三个月内,上海( )

A.昼长夜短,且昼渐短 B.昼长夜短,且昼渐长

C.昼短夜长,且昼渐短 D.昼短夜长,且昼渐长

9.下图中心点为北极点,据此完成下列小题。

(1)若阴影部分表示黑夜,则甲地时间为( )

A.8时 B.9时 C.15时 D.16时

(2)若阴影部分为7月6日,非阴影部分为7月7日,则甲地的时间为( )

A.15时 B.9时 C.3时 D.12时

10.读某地正午太阳高度年变化折线图,完成以下问题。

(1)根据该地正午太阳高度年变化规律,判断该地可能位于( )

A.北温带 B.南温带

C.0°~23°26′N D.0°~23°26′S

(2)图中A处所表示的这一天,该地( )

A.黑夜最短 B.正午旗杆的影子最短

C.气温最高 D.受太阳活动影响强烈

11.下图为我国某地冬夏至正午太阳光线示意图,角a、β相差32°。据此完成下题。

(1)该地正午太阳高度年变化幅度为( )

A.16° B.32° C.39.5° D.47°

(2)该地正午太阳高度达一年中最大时( )

A.直射点向北移 B.直射点向南移

C.昼长达一年中最大值 D.该日当地东北日出

12.读太阳光照图(下图),完成下列问题。

(1)昼夜现象形成的原因是( )

A.地球的自转

B.地球的公转

C.黄赤交角的存在

D.地球是个不发光、也不透明的球体

(2)图中( )

A.AB是晨线 B.AB是昏线 C.AN是晨线 D.BN是晨线

(3)昼夜交替产生的原因与下列哪些因素有关( )

①地球本身不发光也不透明

②地球是太阳系中唯一有生命的天体

③地球不停地自转

④太阳的照射

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

(4)如果地球只绕日公转,不自转,地球的昼夜交替及其周期情况是( )

A.无昼夜交替现象

B.有昼夜交替,周期为1天

C.有昼夜交替,周期为半年

D.有昼夜交替,周期为1年

参考答案

1.答案:B

解析:本题考查地方时的概念。因经度不同而形成不同的地方时,即同一经线上地方时相同,同一纬线上各地地方时不同,A错误,B正确;东边的地点地方时早于西边的地点,C错误;地方时每相差1小时经度相差15度,D错误。故选B。

2.答案:D

解析:全球共划分为24个时区,东边地点的区时比西边要早;180°经线东侧为西12区,西侧为东12区;西五区在西四区西面,区时要晚1小时。故选D。

3.答案:D

解析:本题考查地转偏向力。沿赤道运动的物体,其运动方向不发生偏转,不受地转偏向力影响,A错误。地转偏向力始终与物体运动方向垂直,随着地表物体水平运动方向的变化,地转偏向力的方向是变化的,B错误;地转偏向力的大小随纬度的升高而增大,随物体运动速度的增大而增大,C错误;由低纬向高纬运动的气流,受地转偏向力的作用,北半球向右偏转,南半球向左偏转,都向东偏转,D正确。故选D。

4.答案:B

解析:本题考查航行问题中时间的计算。飞机出发时,北京时间是10月1日17时,旧金山位于西八区,当地时间比北京时间晚16小时。所以飞机出发时,旧金山所在时区区时是10月1日1时,飞行14小时,到达时旧金山当地时间是10月1日15时,B正确。故选B。

5.答案:C

解析:本题考查时区的划分。东七区中央经线为105°E,该时区经度范围为97.5°E~112.5°E,昆明经度为103°E,因此若按时区划分原则,其所属的时区应为东七区,故选C。

6.答案:D

解析:根据图例分析,沿水平运动方向,北半球向右偏。方法是伸出右手,手心朝上,四指并拢,指水平运动方向,拇指与四指垂直,指地转偏向力方向,即物体偏转方向。南半球用左手,方法相同。可以判断出D是南半球的变化方向,D正确。A、 B在北半球,C不偏转,位于赤道上。故选D。

7.答案:D

8.答案:C

解析:据图中自转方向判断,该半球为北半球俯视图,图示时刻全球昼夜平分,应为春分或秋分,三个月后北极圈出现极夜,可以判定节气为秋分,三个月后为冬至,秋分至冬至之间的三个月,太阳直射南半球,上海昼短夜长;太阳直射点向南移动,上海昼变短。故选C。

9.答案:(1)B;(2)C

解析:(1)本题考查晨昏线的判读及地方时的计算。图中中心点为北极点,自转方向是逆时针方向。若阴影部分表示黑夜,经线与晨昏线重合,则OA表示晨线,A点的地方时是6时,甲地地方时为9时,B正确。故选B。

(2)本题考查日界线的判读及地方时的计算。图中中心点为北极点,自转方向是逆时针方向,顺着地球自转方向过180°经线,即国际日界线,日期减一天。若阴影部分为7月6日,非阴影部分为7月7日,则OB表示180°经线,另一日期分界线OA的时刻是0时。计算可知,甲地地方时为3时。故选C。

10.答案:(1)D;(2)B

解析:(1)本题考查正午太阳高度的变化规律。该地12月22日前后有两次正午太阳高度达到90°,说明一年中有两次太阳直射。结合该地正午太阳高度达到90°的日期以及正午太阳高度变化规律可以判定该地位于赤道和南回归线之间。故选D。

(2)本题考查正午太阳高度的变化规律。A处所表示的那天该地被太阳直射,正午旗杆的影子最短。故选B。

11.答案:(1)C; (2)D

解析:(1)若该地位于我国北回归线及其以北地区,则冬夏至正午太阳高度角相差46°52',故该地应该位于我国北回归线以南地区,有太阳直射,故正午太阳最大值出现在太阳直射时,正午太阳高度最小值出现在太阳直射南回归线时。根据题干可知,我国某地一年中最大正午太阳高度角和最小正午太阳高度角相差32°,带入公式90°-|φ-23.5°|-90°+|φ+23.5°|=32°,根据计算可知,当地地理纬度数值为16°N。当地与南回归线的纬度差为39.5°,所以,该地正午太阳高度年变化幅度为39.5°。故选C。

(2)该地正午太阳高度达一年中最大值时,太阳直射点位于16°N,可能往南移动也可向北移动,AB错误;该地在太阳直射北回归线时达到一年中的昼长最大值,C错误;太阳直射点位于北半球,该地日出东北,D正确。故选D。

12.答案:(1)D;(2)C;(3)C;(4)D

解析:(1)本题考查昼夜现象形成的原因。昼夜现象的形成是因为地球是个不发光、也不透明的球体,并且自然光源只有一个——太阳,这就使得任意时刻,太阳只能照亮地球表面的一半,从而在地球上产生昼夜现象,D正确;地球的自转引起了昼夜的交替,A错误;黄赤交角的存在、地球的公转造成了昼夜长短的变化,B、C错误。故选D。

(2)本题考查晨昏线判读。图示为北半球俯视图,地球自转方向为逆时针,AB是晨昏线,其中,AN是顺着地球自转方向,由黑夜进入白天的晨线,BN是顺着地球自转方向,由白天进入黑夜的昏线。故选C。

(3)本题考查昼夜交替的成因。由于地球本身是一个不发光也不透明的球体,加上太阳的照射,因此地球有昼半球和夜半球之分;由于地球不停地自转,因此昼半球、夜半球不停地变化,就产生了昼夜交替现象。②与昼夜交替的成因无关。故选C。

(4)本题考查昼夜更替周期变化。地球是一个不透明的球体,被太阳照亮的一半为昼半球。一地的太阳位于上中天到下次太阳位于上中天时,时间为一昼夜。如果地球不自转,只绕日公转,则日地相对位置将以一年为周期发生变化,所以昼夜交替的周期为一年。故选D。

第二节 地球运动的地理意义

1.结合观测,理解昼夜交替的原因、周期。(地理实践力)

2.学会时差的计算方法和正确认识运动物体偏向的影响。(综合思维)

3.结合实例分析,理解昼夜长短变化的规律。(综合思维)

4.通过观察总结,掌握正午太阳高度的变化规律。(地理实践力)

5.结合材料,分析四季更替的原因及五带的划分。(综合思维)

1.时差的计算方法。

2.正午太阳高度的变化规律。

一、昼夜交替和时差

1.昼夜交替

向着太阳的半球是白昼,称为__半球;背着太阳的半球是黑夜,称为___半球。昼半球和夜半球的分界线(圈),叫作________(圈)。昼夜交替的周期是1个_____日。

2.地方时

(1)经度每隔15°,地方时相差____小时。

(2)

①全球共分为____个时区,每个时区跨经度_____。

②以本初子午线为基准,从西经75°至东经7.5°,划为____时区,或叫零时区。在中时区以东,依次划分为____区至_____区;在中时区以西,依次划分为_____区至______区。东十二区和西十二区各跨经度7.5°,合为一个时区。

③各时区都以本时区________的地方时作为本时区的区时。相邻两个时区的区时相差1小时。

(3)计算

①时区:该地经度/15°(东经为东时区,西经为西时区;余数>7.5,商加一为时区数,余数<7.5,商即为时区数)

②区时:东加西减,相邻时区相差1小时,差几个时区就差几个小时。如东八区和西十区,差______个时区,则区时差_______个小时。

(4)日界线

人为日界线 自然日界线

所在经线 固定不变 不固定,可以是地球上任意一条经线

地方时 不固定 时间固定,为0:00或24:00

两侧日期 东侧日期晚一天,西侧日期早一天 东侧日期早一天,西侧日期晚一天

形状 折线,不与180°经线完全重合 与某一条经线完全重合

二、沿地表水平运动物体的运动方向的偏转

北半球 向___偏转

赤道 ____偏转

南半球 向____偏转

三、昼夜长短和正午太阳高度的变化

1.昼夜长短的变化

(1)

(2)计算

①根据日出、日落时间计算昼长、夜长

昼长=日落时间-日出时间=24-2×日出时间=2×(日落时间-12);

夜长=2×日出时间=2×(24-日落时间)

②日出、日落时间计算方法

日出时间=12-昼长/2=夜长/2;日落时间=12+昼长/2=24-夜长/2。

2.正午太阳高度的变化

(1)正午太阳高度随纬度变化规律

日期 正午太阳高度变化

纬度分布 春分日和秋分日

夏至日

冬至日

(2)正午太阳高度随季节变化规律

在北回归线及其以北的纬度带,正午太阳高度夏至日达最大值,冬至日达最小值;在南回归线及其以南的纬度带,情况正好相反。在南北回归线之间各地,每年受到太阳直射两次。

(3)计算

计算方法:正午太阳高度=90°-纬度差。纬度差指所求地点与太阳直射点之间的纬度差。

如下图所示,太阳直射10°N,A地(42°N)、B地(23°26′N)、C地(23°26′S)三地的正午太阳高度分别为90°减三地与太阳直射点的纬度差(a、b、c)。

A地正午太阳高度=90°-a=________________________________。

B地正午太阳高度=90°-b=________________________________。

C地正午太阳高度=90°—c=_______________________________。

四、四季更替和五带划分

1.四季更替

北温带许多国家的季节划分:

①3、4、5三个月划分为春季,

②6、7、8三个月划分为夏季,

③9、10、11三个月划分为秋季,

④12、1、2三个月划分为冬季。

2.五带划分

以南北回归线和南北极圈为界,可以把地球表面粗略地划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

1.关于地方时的说法,正确的是( )

A.同一条纬线上的地方时相同 B.同一条经线上的地方时相同

C.东边的地点地方时晚于西边的地点 D.地方时每相差1小时经度相差4度

2.关于时区或区时的叙述,正确的是( )

A.全球共划分为12个时区,东边的区时比西边的区时早

B.180°经线东侧为东十二区,西侧为西十二区

C.西五区比西四区早1小时

D.东、西十二区各跨经度7.5°,区时相同,日期相差一天

3.下列关于地转偏向力的说法,正确的是( )

A.地球上做水平运动的物体都会受到地转偏向力的作用

B.地表物体在水平运动过程中,地转偏向力的方向是不变的

C.地表物体在水平运动过程中,地转偏向力的大小是不变的

D.由低纬向高纬运动的气流,受地转偏向力的作用都向东偏转

4.一架飞机从上海于当地时间10月1日17时飞往美国旧金山(西八区),途中需飞行14小时,到达目的地的当地时间是( )

A.10月1日3时 B.10月1日15时 C.10月2日3时 D.10月2日15时

5.若按时区划分原则,昆明(25°N,103°E)所属的时区应为( )

A.东二区 B.西二区 C.东七区 D.东八区

6.下图中,能正确表示在南半球运动方向变化是( )

A.A B.B C.C D.D

7.地球上一年内昼夜变化最大的地区是( )

A.赤道地区 B.南北回归线之间的地区

C.回归线与极圈之间的地区 D.南北极圈以内的地区

8.如图所示,阴影部分为黑夜,经过该节气三个月后,极圈内出现极夜。该节气出现的三个月内,上海( )

A.昼长夜短,且昼渐短 B.昼长夜短,且昼渐长

C.昼短夜长,且昼渐短 D.昼短夜长,且昼渐长

9.下图中心点为北极点,据此完成下列小题。

(1)若阴影部分表示黑夜,则甲地时间为( )

A.8时 B.9时 C.15时 D.16时

(2)若阴影部分为7月6日,非阴影部分为7月7日,则甲地的时间为( )

A.15时 B.9时 C.3时 D.12时

10.读某地正午太阳高度年变化折线图,完成以下问题。

(1)根据该地正午太阳高度年变化规律,判断该地可能位于( )

A.北温带 B.南温带

C.0°~23°26′N D.0°~23°26′S

(2)图中A处所表示的这一天,该地( )

A.黑夜最短 B.正午旗杆的影子最短

C.气温最高 D.受太阳活动影响强烈

11.下图为我国某地冬夏至正午太阳光线示意图,角a、β相差32°。据此完成下题。

(1)该地正午太阳高度年变化幅度为( )

A.16° B.32° C.39.5° D.47°

(2)该地正午太阳高度达一年中最大时( )

A.直射点向北移 B.直射点向南移

C.昼长达一年中最大值 D.该日当地东北日出

12.读太阳光照图(下图),完成下列问题。

(1)昼夜现象形成的原因是( )

A.地球的自转

B.地球的公转

C.黄赤交角的存在

D.地球是个不发光、也不透明的球体

(2)图中( )

A.AB是晨线 B.AB是昏线 C.AN是晨线 D.BN是晨线

(3)昼夜交替产生的原因与下列哪些因素有关( )

①地球本身不发光也不透明

②地球是太阳系中唯一有生命的天体

③地球不停地自转

④太阳的照射

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

(4)如果地球只绕日公转,不自转,地球的昼夜交替及其周期情况是( )

A.无昼夜交替现象

B.有昼夜交替,周期为1天

C.有昼夜交替,周期为半年

D.有昼夜交替,周期为1年

参考答案

1.答案:B

解析:本题考查地方时的概念。因经度不同而形成不同的地方时,即同一经线上地方时相同,同一纬线上各地地方时不同,A错误,B正确;东边的地点地方时早于西边的地点,C错误;地方时每相差1小时经度相差15度,D错误。故选B。

2.答案:D

解析:全球共划分为24个时区,东边地点的区时比西边要早;180°经线东侧为西12区,西侧为东12区;西五区在西四区西面,区时要晚1小时。故选D。

3.答案:D

解析:本题考查地转偏向力。沿赤道运动的物体,其运动方向不发生偏转,不受地转偏向力影响,A错误。地转偏向力始终与物体运动方向垂直,随着地表物体水平运动方向的变化,地转偏向力的方向是变化的,B错误;地转偏向力的大小随纬度的升高而增大,随物体运动速度的增大而增大,C错误;由低纬向高纬运动的气流,受地转偏向力的作用,北半球向右偏转,南半球向左偏转,都向东偏转,D正确。故选D。

4.答案:B

解析:本题考查航行问题中时间的计算。飞机出发时,北京时间是10月1日17时,旧金山位于西八区,当地时间比北京时间晚16小时。所以飞机出发时,旧金山所在时区区时是10月1日1时,飞行14小时,到达时旧金山当地时间是10月1日15时,B正确。故选B。

5.答案:C

解析:本题考查时区的划分。东七区中央经线为105°E,该时区经度范围为97.5°E~112.5°E,昆明经度为103°E,因此若按时区划分原则,其所属的时区应为东七区,故选C。

6.答案:D

解析:根据图例分析,沿水平运动方向,北半球向右偏。方法是伸出右手,手心朝上,四指并拢,指水平运动方向,拇指与四指垂直,指地转偏向力方向,即物体偏转方向。南半球用左手,方法相同。可以判断出D是南半球的变化方向,D正确。A、 B在北半球,C不偏转,位于赤道上。故选D。

7.答案:D

8.答案:C

解析:据图中自转方向判断,该半球为北半球俯视图,图示时刻全球昼夜平分,应为春分或秋分,三个月后北极圈出现极夜,可以判定节气为秋分,三个月后为冬至,秋分至冬至之间的三个月,太阳直射南半球,上海昼短夜长;太阳直射点向南移动,上海昼变短。故选C。

9.答案:(1)B;(2)C

解析:(1)本题考查晨昏线的判读及地方时的计算。图中中心点为北极点,自转方向是逆时针方向。若阴影部分表示黑夜,经线与晨昏线重合,则OA表示晨线,A点的地方时是6时,甲地地方时为9时,B正确。故选B。

(2)本题考查日界线的判读及地方时的计算。图中中心点为北极点,自转方向是逆时针方向,顺着地球自转方向过180°经线,即国际日界线,日期减一天。若阴影部分为7月6日,非阴影部分为7月7日,则OB表示180°经线,另一日期分界线OA的时刻是0时。计算可知,甲地地方时为3时。故选C。

10.答案:(1)D;(2)B

解析:(1)本题考查正午太阳高度的变化规律。该地12月22日前后有两次正午太阳高度达到90°,说明一年中有两次太阳直射。结合该地正午太阳高度达到90°的日期以及正午太阳高度变化规律可以判定该地位于赤道和南回归线之间。故选D。

(2)本题考查正午太阳高度的变化规律。A处所表示的那天该地被太阳直射,正午旗杆的影子最短。故选B。

11.答案:(1)C; (2)D

解析:(1)若该地位于我国北回归线及其以北地区,则冬夏至正午太阳高度角相差46°52',故该地应该位于我国北回归线以南地区,有太阳直射,故正午太阳最大值出现在太阳直射时,正午太阳高度最小值出现在太阳直射南回归线时。根据题干可知,我国某地一年中最大正午太阳高度角和最小正午太阳高度角相差32°,带入公式90°-|φ-23.5°|-90°+|φ+23.5°|=32°,根据计算可知,当地地理纬度数值为16°N。当地与南回归线的纬度差为39.5°,所以,该地正午太阳高度年变化幅度为39.5°。故选C。

(2)该地正午太阳高度达一年中最大值时,太阳直射点位于16°N,可能往南移动也可向北移动,AB错误;该地在太阳直射北回归线时达到一年中的昼长最大值,C错误;太阳直射点位于北半球,该地日出东北,D正确。故选D。

12.答案:(1)D;(2)C;(3)C;(4)D

解析:(1)本题考查昼夜现象形成的原因。昼夜现象的形成是因为地球是个不发光、也不透明的球体,并且自然光源只有一个——太阳,这就使得任意时刻,太阳只能照亮地球表面的一半,从而在地球上产生昼夜现象,D正确;地球的自转引起了昼夜的交替,A错误;黄赤交角的存在、地球的公转造成了昼夜长短的变化,B、C错误。故选D。

(2)本题考查晨昏线判读。图示为北半球俯视图,地球自转方向为逆时针,AB是晨昏线,其中,AN是顺着地球自转方向,由黑夜进入白天的晨线,BN是顺着地球自转方向,由白天进入黑夜的昏线。故选C。

(3)本题考查昼夜交替的成因。由于地球本身是一个不发光也不透明的球体,加上太阳的照射,因此地球有昼半球和夜半球之分;由于地球不停地自转,因此昼半球、夜半球不停地变化,就产生了昼夜交替现象。②与昼夜交替的成因无关。故选C。

(4)本题考查昼夜更替周期变化。地球是一个不透明的球体,被太阳照亮的一半为昼半球。一地的太阳位于上中天到下次太阳位于上中天时,时间为一昼夜。如果地球不自转,只绕日公转,则日地相对位置将以一年为周期发生变化,所以昼夜交替的周期为一年。故选D。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪