4.3海—气相互作用(学案)(无答案)

文档属性

| 名称 | 4.3海—气相互作用(学案)(无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-31 17:20:52 | ||

图片预览

文档简介

高二地理导学案

课题 海—气相互作用 时间 年 月 日 序号

课型 新授课 编写人 审核人

课程 标准 课程标准:运用图表,分析海—气相互作用对全球水、热平衡的影响;解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响

素养 解读 1.运用图表,从要素综合、时空综合角度分析海-气相互作用对全球水热平衡的影响,能够结合实际案例分析厄尔尼诺现象和拉尼娜现象可能产生的影响。(综合思维) 2.能够运用海—气相互作用的原理,说明厄尔尼诺和拉尼娜现象对人类活动的影响,树立尊重客观规律、趋利避害的观念。(人地协调观) 3.能够结合具体案例,解释厄尔尼诺现象、拉尼娜现象对我国天气的影响。(地理实践力)

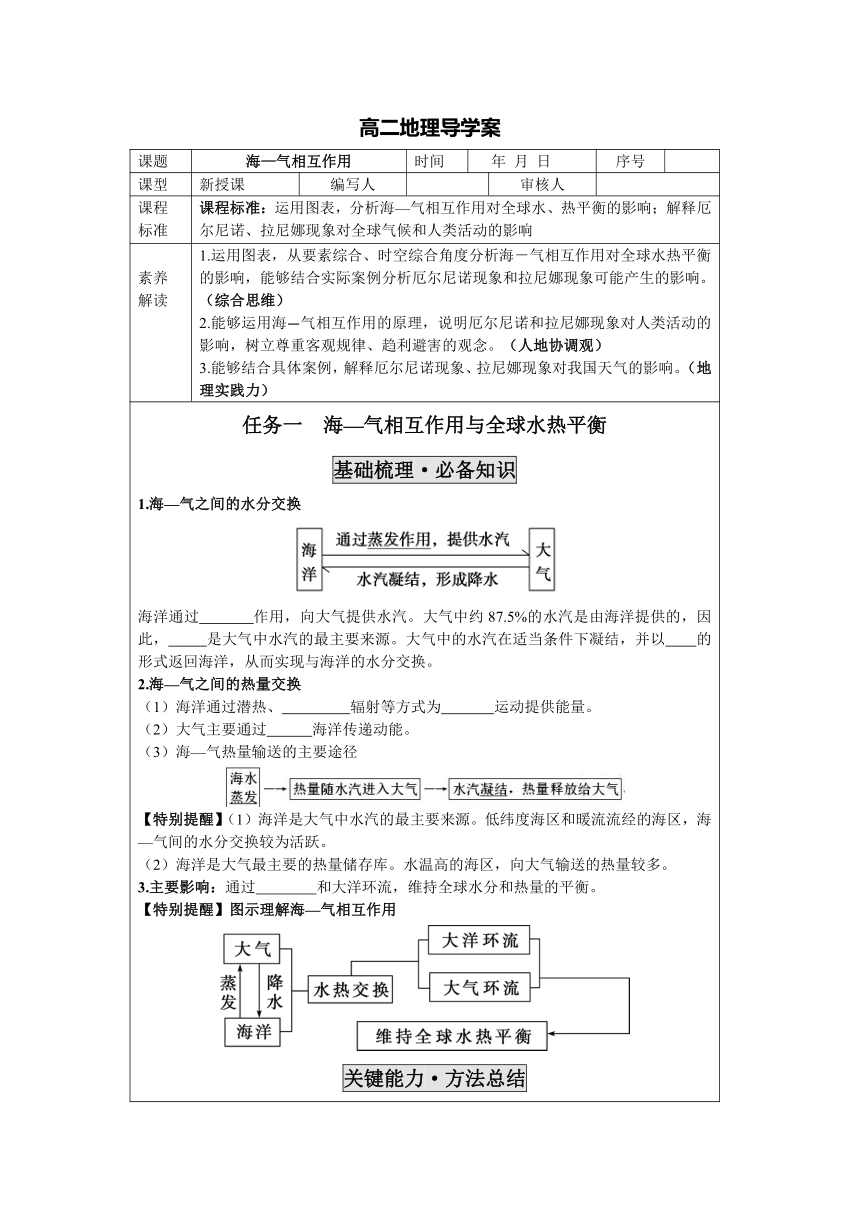

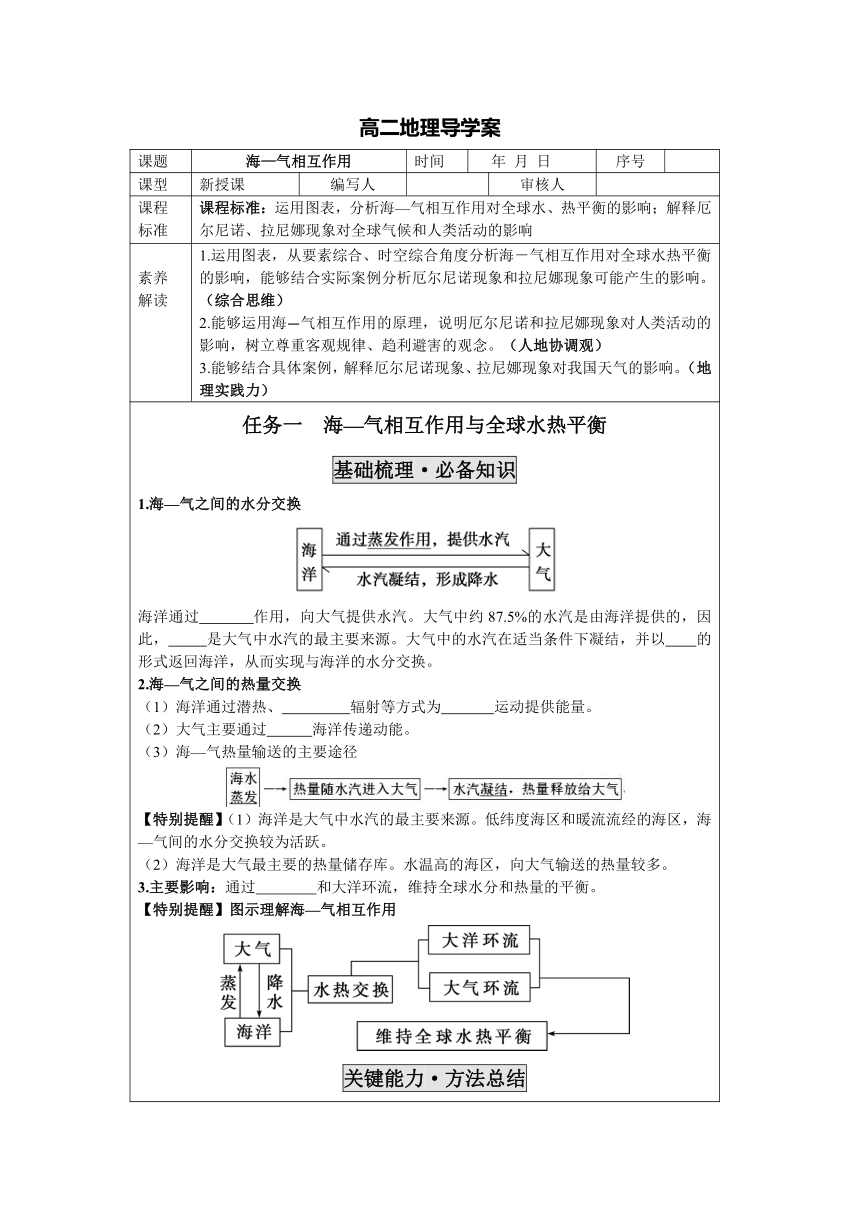

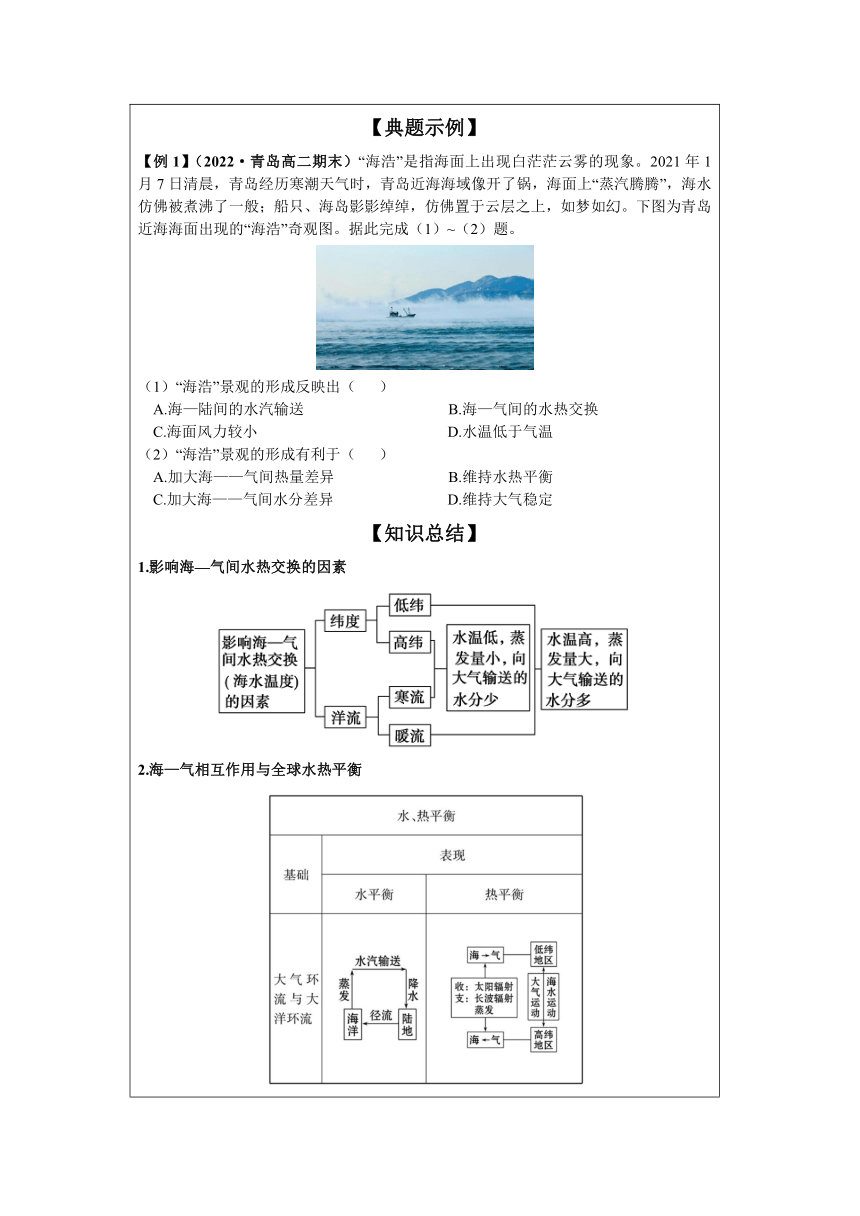

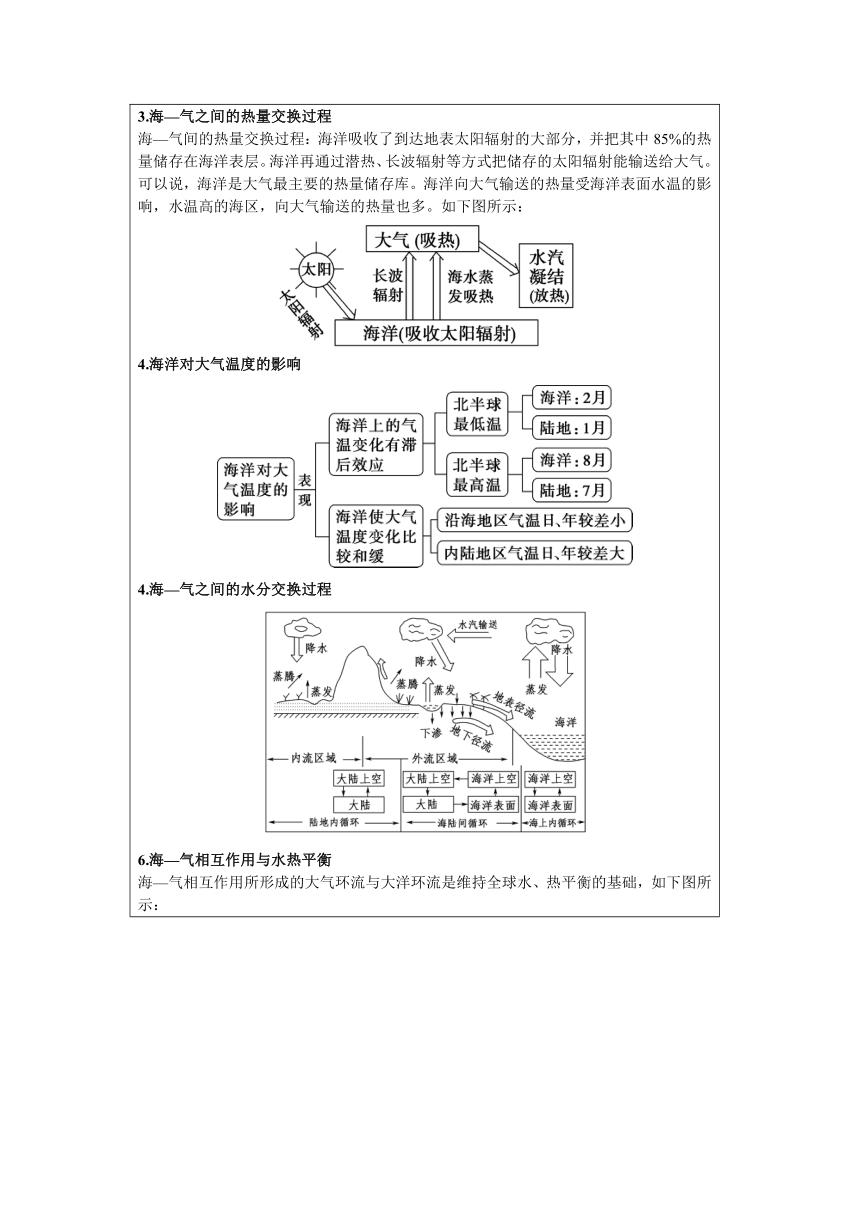

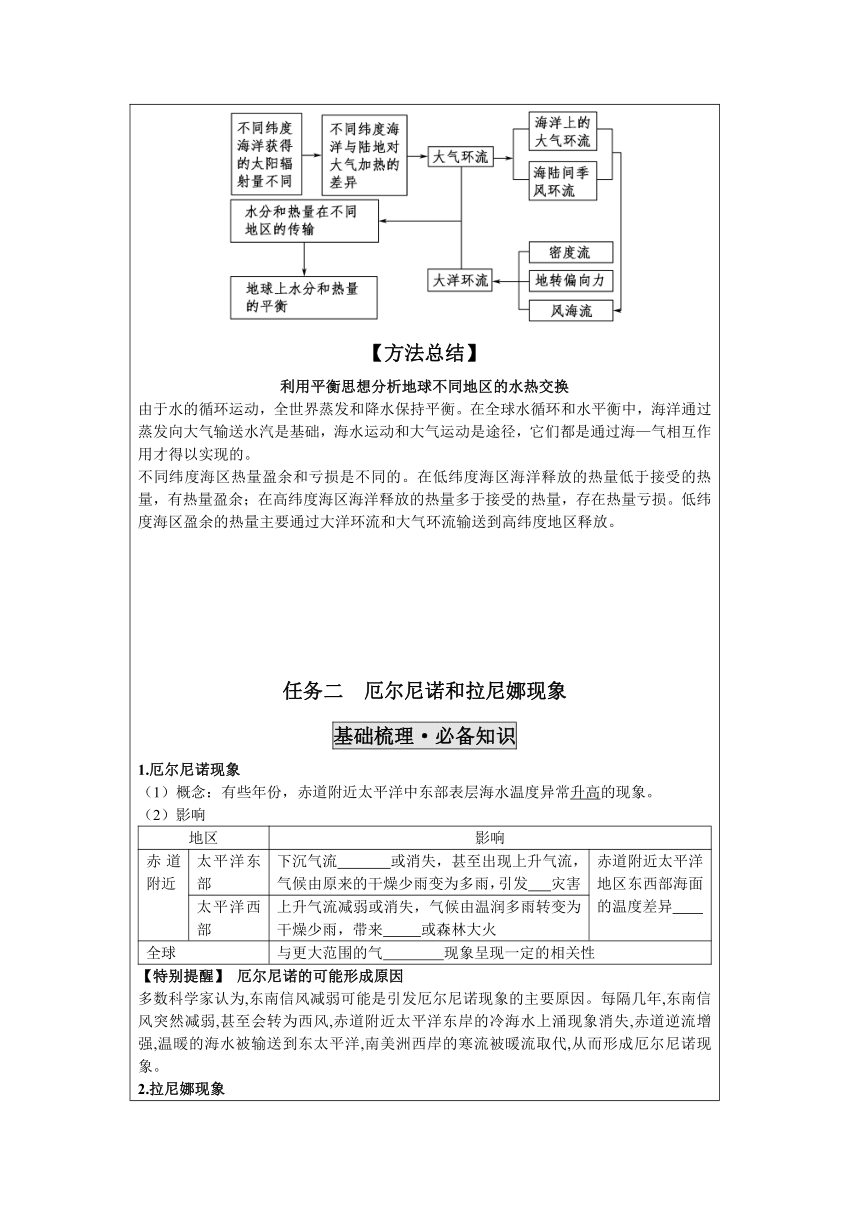

任务一 海—气相互作用与全球水热平衡 基础梳理·必备知识 1.海—气之间的水分交换 海洋通过 作用,向大气提供水汽。大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的,因此, 是大气中水汽的最主要来源。大气中的水汽在适当条件下凝结,并以 的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换。 2.海—气之间的热量交换 (1)海洋通过潜热、 辐射等方式为 运动提供能量。 (2)大气主要通过 海洋传递动能。 (3)海—气热量输送的主要途径 【特别提醒】(1)海洋是大气中水汽的最主要来源。低纬度海区和暖流流经的海区,海—气间的水分交换较为活跃。 (2)海洋是大气最主要的热量储存库。水温高的海区,向大气输送的热量较多。 3.主要影响:通过 和大洋环流,维持全球水分和热量的平衡。 【特别提醒】图示理解海—气相互作用 关键能力·方法总结 【典题示例】 【例1】(2022·青岛高二期末)“海浩”是指海面上出现白茫茫云雾的现象。2021年1月7日清晨,青岛经历寒潮天气时,青岛近海海域像开了锅,海面上“蒸汽腾腾”,海水仿佛被煮沸了一般;船只、海岛影影绰绰,仿佛置于云层之上,如梦如幻。下图为青岛近海海面出现的“海浩”奇观图。据此完成(1)~(2)题。 (1)“海浩”景观的形成反映出( ) A.海—陆间的水汽输送 B.海—气间的水热交换 C.海面风力较小 D.水温低于气温 (2)“海浩”景观的形成有利于( ) A.加大海——气间热量差异 B.维持水热平衡 C.加大海——气间水分差异 D.维持大气稳定 【知识总结】 1.影响海—气间水热交换的因素 2.海—气相互作用与全球水热平衡 3.海—气之间的热量交换过程 海—气间的热量交换过程:海洋吸收了到达地表太阳辐射的大部分,并把其中85%的热量储存在海洋表层。海洋再通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气。可以说,海洋是大气最主要的热量储存库。海洋向大气输送的热量受海洋表面水温的影响,水温高的海区,向大气输送的热量也多。如下图所示: 4.海洋对大气温度的影响 4.海—气之间的水分交换过程 6.海—气相互作用与水热平衡 海—气相互作用所形成的大气环流与大洋环流是维持全球水、热平衡的基础,如下图所示: 【方法总结】 利用平衡思想分析地球不同地区的水热交换 由于水的循环运动,全世界蒸发和降水保持平衡。在全球水循环和水平衡中,海洋通过蒸发向大气输送水汽是基础,海水运动和大气运动是途径,它们都是通过海—气相互作用才得以实现的。 不同纬度海区热量盈余和亏损是不同的。在低纬度海区海洋释放的热量低于接受的热量,有热量盈余;在高纬度海区海洋释放的热量多于接受的热量,存在热量亏损。低纬度海区盈余的热量主要通过大洋环流和大气环流输送到高纬度地区释放。 任务二 厄尔尼诺和拉尼娜现象 基础梳理·必备知识 1.厄尔尼诺现象 (1)概念:有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高的现象。 (2)影响 地区影响赤道附近太平洋东部下沉气流 或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发 灾害赤道附近太平洋地区东西部海面的温度差异 太平洋西部上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来 或森林大火全球与更大范围的气 现象呈现一定的相关性

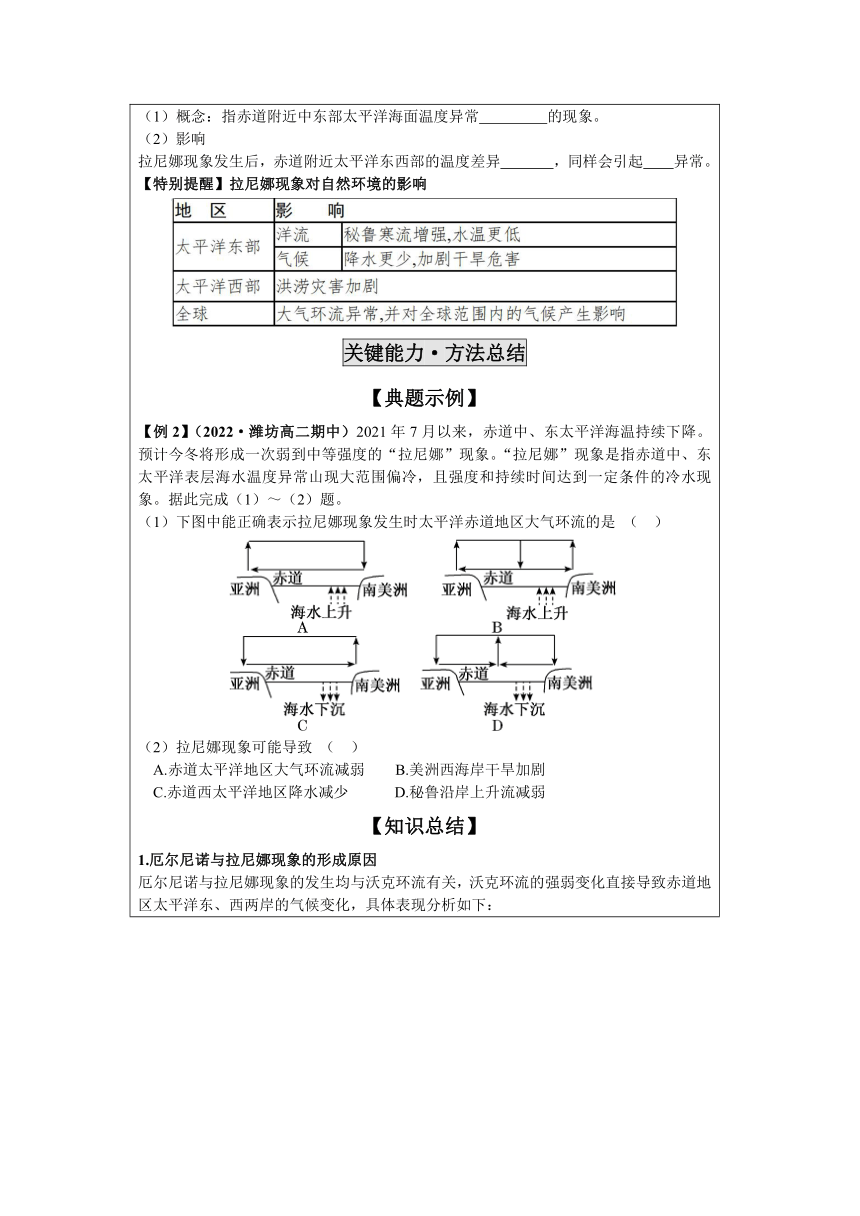

【特别提醒】 厄尔尼诺的可能形成原因 多数科学家认为,东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺现象的主要原因。每隔几年,东南信风突然减弱,甚至会转为西风,赤道附近太平洋东岸的冷海水上涌现象消失,赤道逆流增强,温暖的海水被输送到东太平洋,南美洲西岸的寒流被暖流取代,从而形成厄尔尼诺现象。 2.拉尼娜现象 (1)概念:指赤道附近中东部太平洋海面温度异常 的现象。 (2)影响 拉尼娜现象发生后,赤道附近太平洋东西部的温度差异 ,同样会引起 异常。 【特别提醒】拉尼娜现象对自然环境的影响 关键能力·方法总结 【典题示例】 【例2】(2022·潍坊高二期中)2021年7月以来,赤道中、东太平洋海温持续下降。预计今冬将形成一次弱到中等强度的“拉尼娜”现象。“拉尼娜”现象是指赤道中、东太平洋表层海水温度异常山现大范围偏冷,且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。据此完成(1)~(2)题。 (1)下图中能正确表示拉尼娜现象发生时太平洋赤道地区大气环流的是 ( ) (2)拉尼娜现象可能导致 ( ) A.赤道太平洋地区大气环流减弱 B.美洲西海岸干旱加剧 C.赤道西太平洋地区降水减少 D.秘鲁沿岸上升流减弱 【知识总结】 1.厄尔尼诺与拉尼娜现象的形成原因 厄尔尼诺与拉尼娜现象的发生均与沃克环流有关,沃克环流的强弱变化直接导致赤道地区太平洋东、西两岸的气候变化,具体表现分析如下: 2.厄尔尼诺与拉尼娜现象 名称厄尔尼诺拉尼娜发生时间间隔2~7年发生一次,通常发生在圣诞节前后间隔几年发生一次,出现年份与厄尔尼诺现象交错,通常发生在圣诞节前后现象洋流秘鲁寒流势力减弱,温暖海水从赤道向南流动当秘鲁寒流过于强盛时,冷水沿赤道附近海域向西扩散到更远,使太平洋东部和中部海面温度持续异常偏低水温赤道太平洋中东部水温异常升高,西部降低赤道太平洋中部和东部水温异常降低,西部升高成因东南信风减弱增强赤道逆流增强减弱影响生物水温升高海区,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡鱼类和鸟类死亡大气环流形成增强型对流,赤道太平洋中部气流上升,西部气流下沉,东部下沉气流因水温升高而减弱赤道太平洋中部和东部海域,信风比常年偏强,水温偏低,海面气压较常年偏高,对流活动加强,云量增多;赤道西太平洋海域,水温比常年偏高,海面气压偏低,使热带风暴能量充足,台风次数增多天气、气候大洋西部的澳大利亚、印度、印度尼西亚等地,出现严重旱灾,大洋东部荒漠地带暴雨成灾

3.厄尔尼诺和拉尼娜现象对我国的影响 角度 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象 台风 台风次数减少 台风次数增加 夏季风 夏季风减弱,北进速度减慢,南方洪涝、北方干旱 夏季风增强,北进速度加快,南方干旱、北方洪涝 气温 冬季出现暖冬 冬冷夏热

【方法总结】 图示法理解沃克环流 课时素养评价 (2022·广东清远高二期中)读海—气相互作用模式图,完成1~2题。 1.海洋将热量传递给大气的主要形式是( ) ①长波辐射 ②短波辐射 ③潜热释放 ④潜热吸收 A.①③ B.②④ C.①④ D.②③ 2.体现大气对海洋传递动能的洋流是( ) A.日本暖流 B.西风漂流 C.秘鲁寒流 D.赤道逆流 下图为某科学考察队路线示意图。读图,完成3~4题。 3.若船只出发时,A处是1月,经过6个月后到达B处,此时B处可能发生的现象是( ) A.海水向大气补充热量 B.大气向海洋补充热量 C.大气和海洋未发生任何联系 D.此时B处为春季,海洋无法向大气补充热量 4.图中①处和②处相比,海气相互作用更活跃的是 A.①处 B.②处 C.①②处相等 D.无法判断 (2022·济宁兖州高二期末)海洋占据了地球表面积的70.8%,到达地表的太阳辐射约有80%被海洋所吸收。下图是北大西洋向大气输送热量的年总值(×0.484w/m)分布示意图。读图完成5~6题。 5.海洋向大气输送热量的最主要方式是( ) A.海面短波辐射 B.海气之间对流 C.蒸发潜热输送 D.洋流热量输送 6.影响20°N沿线数值分布差异的是( ) A.太阳辐射 B.洋流分布 C.陆地面积 D.大气运动 (2022·广东茂名高二期末)厄尔尼诺和拉尼娜现象是赤道中、东太平洋海水温度冷暖异常的表现,这种海水温度的冷暖变化过程构成一种循环,当这两种现象发生时,太平洋东、西岸的气温和降水都发生明显变化。读图回答7~8题。 7.在厄尔尼诺年,下列现象可能发生的是( ) A.秘鲁沿岸更加干旱 B.秘鲁渔场渔获量增加 C.澳大利亚东部发生洪灾 D.印尼热带雨林地区易发生火灾 8.从图中可以看出( ) A.正常年份太平洋东部海区气温较高 B.厄尔尼诺年太平洋西部海区上升气流偏弱 C.正常年份澳大利亚东海岸气温较低 D.拉尼娜年南美洲西部海域温度异常升高 (2022·广东茂名高二期末)秘鲁鳀是一种栖息于东南太平洋沿岸的小型中上层鱼类,上升流形成的冷水区域为其提供了适宜的栖息环境。秘鲁鳀主要被用来制作鱼粉(一种蛋白饲料)。下图示意南美洲西岸某海域某 时段表层海水温度分布。当厄尔尼诺现象发生时,该海域水温会有异常变化。据此完成9~11题。 9.当厄尔尼诺现象发生时,下列现象不可能发生的是( ) A.世界大豆价格上涨 B.当地大量渔民失业 C.以秘鲁鳀为食的海鸟大量死亡 D.当地鱼粉加工繁忙 10.该时段,甲、乙、丙、丁四海域最有利于秘秘鲁鳀栖息的是( ) A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 11.当厄尔尼诺现象发生时,渔民捕捞秘鲁鳀的海域可能会( ) A.向北偏移 B.向南偏移 C.向西偏移 D.原地不动 (2022·福建宁德高二期末)沃克环流是指赤道附近太平洋东岸和西岸海温存在差异而形成的热力环流,其强弱变化是评判气候异变的重要依据。2021年10月25日,国家气象中心确认,10月份已进入拉尼娜状态,预测今冬我国中东部将偏冷。图示意沃克环流及典型拉尼娜年的海温距平分布,据此回答12~13题。 12.拉尼娜现象发生时( ) A.甲、乙海区温差增大,沃克环流增强 B.甲、乙海区温差增大,沃克环流减弱 C.甲、乙海区温差变小,沃克环流增强 D.甲、乙海区温差变小,沃克环流减弱 13.推测拉尼娜将导致今冬我国中东部偏冷的原因是( ) A.东北信风增强,日本暖流减弱 B.东北信风减弱,日本暖流减弱 C.甲处低压增强,对冬季风吸引增强 D.甲处低压减弱,对冬季风吸引增强 (2022·北京海淀区高二期末)正常情况下,赤道太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流。若某些年份赤道附近中东太平洋海面温度异常降低,被称为拉尼娜现象。国家气象中心报道2021年为“拉尼娜年”。下图为赤道太平洋区域图。读图,完成14~15题。 14.正常年份( ) A. 甲地的近地面气压大于乙地 B. 乙地盛行下沉气流 C. 表层海水温度甲地低于乙地 D. 近地面空气水平运动方向由甲向乙 15. “拉尼娜年”时,最可能出现( ) A. 印度尼西亚森林大火 B. 澳大利亚东部洪涝多发 C. 秘鲁寒流的水温升高 D. 智利沿海沙漠降水丰沛 (2022·北京昌平区高二期末)在2021年9月29日的中国气象局新闻发布会上,专家表示:赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态,预计未来3个月冷水会进一步加强,进入“拉尼娜”状态,将会对全球冬季气候产生一定的影响。阅读资料完成16~17题。 16. “拉尼娜”现象产生的主要原因是( ) A. 中纬西风增强 B. 偏东信风增强 C. 赤道逆流加强 D. 秘鲁寒流减弱 17.受“拉尼娜”现象的影响,我国今年冬季可能出现( ) A. 冷空气的势力加强 B. 全国范围暖冬现象 C. 北方地区暴雪减少 D. 南海海域海温降低 18.(2022·太原高二期中)阅读图文材料,完成下列要求。 当东南信风异常增强时,大量暖海水被吹送至赤道西太平洋,导致东太平洋水温异常偏低,这就是拉尼娜现象,是海一气相互作用的结果。下图示意正常年份赤道太平洋水温分布。 (1)从海-气相互作用的角度,说明图示底层洋流的成因。 (2)在图中上方的线段上加绘箭头,表示拉尼娜现象发生时该区域的大气运动状况。 (3)分别指出拉尼娜现象发生时,赤道太平洋东岸和西岸地区可能出现的气象灾害。

课题 海—气相互作用 时间 年 月 日 序号

课型 新授课 编写人 审核人

课程 标准 课程标准:运用图表,分析海—气相互作用对全球水、热平衡的影响;解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响

素养 解读 1.运用图表,从要素综合、时空综合角度分析海-气相互作用对全球水热平衡的影响,能够结合实际案例分析厄尔尼诺现象和拉尼娜现象可能产生的影响。(综合思维) 2.能够运用海—气相互作用的原理,说明厄尔尼诺和拉尼娜现象对人类活动的影响,树立尊重客观规律、趋利避害的观念。(人地协调观) 3.能够结合具体案例,解释厄尔尼诺现象、拉尼娜现象对我国天气的影响。(地理实践力)

任务一 海—气相互作用与全球水热平衡 基础梳理·必备知识 1.海—气之间的水分交换 海洋通过 作用,向大气提供水汽。大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的,因此, 是大气中水汽的最主要来源。大气中的水汽在适当条件下凝结,并以 的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换。 2.海—气之间的热量交换 (1)海洋通过潜热、 辐射等方式为 运动提供能量。 (2)大气主要通过 海洋传递动能。 (3)海—气热量输送的主要途径 【特别提醒】(1)海洋是大气中水汽的最主要来源。低纬度海区和暖流流经的海区,海—气间的水分交换较为活跃。 (2)海洋是大气最主要的热量储存库。水温高的海区,向大气输送的热量较多。 3.主要影响:通过 和大洋环流,维持全球水分和热量的平衡。 【特别提醒】图示理解海—气相互作用 关键能力·方法总结 【典题示例】 【例1】(2022·青岛高二期末)“海浩”是指海面上出现白茫茫云雾的现象。2021年1月7日清晨,青岛经历寒潮天气时,青岛近海海域像开了锅,海面上“蒸汽腾腾”,海水仿佛被煮沸了一般;船只、海岛影影绰绰,仿佛置于云层之上,如梦如幻。下图为青岛近海海面出现的“海浩”奇观图。据此完成(1)~(2)题。 (1)“海浩”景观的形成反映出( ) A.海—陆间的水汽输送 B.海—气间的水热交换 C.海面风力较小 D.水温低于气温 (2)“海浩”景观的形成有利于( ) A.加大海——气间热量差异 B.维持水热平衡 C.加大海——气间水分差异 D.维持大气稳定 【知识总结】 1.影响海—气间水热交换的因素 2.海—气相互作用与全球水热平衡 3.海—气之间的热量交换过程 海—气间的热量交换过程:海洋吸收了到达地表太阳辐射的大部分,并把其中85%的热量储存在海洋表层。海洋再通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气。可以说,海洋是大气最主要的热量储存库。海洋向大气输送的热量受海洋表面水温的影响,水温高的海区,向大气输送的热量也多。如下图所示: 4.海洋对大气温度的影响 4.海—气之间的水分交换过程 6.海—气相互作用与水热平衡 海—气相互作用所形成的大气环流与大洋环流是维持全球水、热平衡的基础,如下图所示: 【方法总结】 利用平衡思想分析地球不同地区的水热交换 由于水的循环运动,全世界蒸发和降水保持平衡。在全球水循环和水平衡中,海洋通过蒸发向大气输送水汽是基础,海水运动和大气运动是途径,它们都是通过海—气相互作用才得以实现的。 不同纬度海区热量盈余和亏损是不同的。在低纬度海区海洋释放的热量低于接受的热量,有热量盈余;在高纬度海区海洋释放的热量多于接受的热量,存在热量亏损。低纬度海区盈余的热量主要通过大洋环流和大气环流输送到高纬度地区释放。 任务二 厄尔尼诺和拉尼娜现象 基础梳理·必备知识 1.厄尔尼诺现象 (1)概念:有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高的现象。 (2)影响 地区影响赤道附近太平洋东部下沉气流 或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发 灾害赤道附近太平洋地区东西部海面的温度差异 太平洋西部上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来 或森林大火全球与更大范围的气 现象呈现一定的相关性

【特别提醒】 厄尔尼诺的可能形成原因 多数科学家认为,东南信风减弱可能是引发厄尔尼诺现象的主要原因。每隔几年,东南信风突然减弱,甚至会转为西风,赤道附近太平洋东岸的冷海水上涌现象消失,赤道逆流增强,温暖的海水被输送到东太平洋,南美洲西岸的寒流被暖流取代,从而形成厄尔尼诺现象。 2.拉尼娜现象 (1)概念:指赤道附近中东部太平洋海面温度异常 的现象。 (2)影响 拉尼娜现象发生后,赤道附近太平洋东西部的温度差异 ,同样会引起 异常。 【特别提醒】拉尼娜现象对自然环境的影响 关键能力·方法总结 【典题示例】 【例2】(2022·潍坊高二期中)2021年7月以来,赤道中、东太平洋海温持续下降。预计今冬将形成一次弱到中等强度的“拉尼娜”现象。“拉尼娜”现象是指赤道中、东太平洋表层海水温度异常山现大范围偏冷,且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。据此完成(1)~(2)题。 (1)下图中能正确表示拉尼娜现象发生时太平洋赤道地区大气环流的是 ( ) (2)拉尼娜现象可能导致 ( ) A.赤道太平洋地区大气环流减弱 B.美洲西海岸干旱加剧 C.赤道西太平洋地区降水减少 D.秘鲁沿岸上升流减弱 【知识总结】 1.厄尔尼诺与拉尼娜现象的形成原因 厄尔尼诺与拉尼娜现象的发生均与沃克环流有关,沃克环流的强弱变化直接导致赤道地区太平洋东、西两岸的气候变化,具体表现分析如下: 2.厄尔尼诺与拉尼娜现象 名称厄尔尼诺拉尼娜发生时间间隔2~7年发生一次,通常发生在圣诞节前后间隔几年发生一次,出现年份与厄尔尼诺现象交错,通常发生在圣诞节前后现象洋流秘鲁寒流势力减弱,温暖海水从赤道向南流动当秘鲁寒流过于强盛时,冷水沿赤道附近海域向西扩散到更远,使太平洋东部和中部海面温度持续异常偏低水温赤道太平洋中东部水温异常升高,西部降低赤道太平洋中部和东部水温异常降低,西部升高成因东南信风减弱增强赤道逆流增强减弱影响生物水温升高海区,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡鱼类和鸟类死亡大气环流形成增强型对流,赤道太平洋中部气流上升,西部气流下沉,东部下沉气流因水温升高而减弱赤道太平洋中部和东部海域,信风比常年偏强,水温偏低,海面气压较常年偏高,对流活动加强,云量增多;赤道西太平洋海域,水温比常年偏高,海面气压偏低,使热带风暴能量充足,台风次数增多天气、气候大洋西部的澳大利亚、印度、印度尼西亚等地,出现严重旱灾,大洋东部荒漠地带暴雨成灾

3.厄尔尼诺和拉尼娜现象对我国的影响 角度 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象 台风 台风次数减少 台风次数增加 夏季风 夏季风减弱,北进速度减慢,南方洪涝、北方干旱 夏季风增强,北进速度加快,南方干旱、北方洪涝 气温 冬季出现暖冬 冬冷夏热

【方法总结】 图示法理解沃克环流 课时素养评价 (2022·广东清远高二期中)读海—气相互作用模式图,完成1~2题。 1.海洋将热量传递给大气的主要形式是( ) ①长波辐射 ②短波辐射 ③潜热释放 ④潜热吸收 A.①③ B.②④ C.①④ D.②③ 2.体现大气对海洋传递动能的洋流是( ) A.日本暖流 B.西风漂流 C.秘鲁寒流 D.赤道逆流 下图为某科学考察队路线示意图。读图,完成3~4题。 3.若船只出发时,A处是1月,经过6个月后到达B处,此时B处可能发生的现象是( ) A.海水向大气补充热量 B.大气向海洋补充热量 C.大气和海洋未发生任何联系 D.此时B处为春季,海洋无法向大气补充热量 4.图中①处和②处相比,海气相互作用更活跃的是 A.①处 B.②处 C.①②处相等 D.无法判断 (2022·济宁兖州高二期末)海洋占据了地球表面积的70.8%,到达地表的太阳辐射约有80%被海洋所吸收。下图是北大西洋向大气输送热量的年总值(×0.484w/m)分布示意图。读图完成5~6题。 5.海洋向大气输送热量的最主要方式是( ) A.海面短波辐射 B.海气之间对流 C.蒸发潜热输送 D.洋流热量输送 6.影响20°N沿线数值分布差异的是( ) A.太阳辐射 B.洋流分布 C.陆地面积 D.大气运动 (2022·广东茂名高二期末)厄尔尼诺和拉尼娜现象是赤道中、东太平洋海水温度冷暖异常的表现,这种海水温度的冷暖变化过程构成一种循环,当这两种现象发生时,太平洋东、西岸的气温和降水都发生明显变化。读图回答7~8题。 7.在厄尔尼诺年,下列现象可能发生的是( ) A.秘鲁沿岸更加干旱 B.秘鲁渔场渔获量增加 C.澳大利亚东部发生洪灾 D.印尼热带雨林地区易发生火灾 8.从图中可以看出( ) A.正常年份太平洋东部海区气温较高 B.厄尔尼诺年太平洋西部海区上升气流偏弱 C.正常年份澳大利亚东海岸气温较低 D.拉尼娜年南美洲西部海域温度异常升高 (2022·广东茂名高二期末)秘鲁鳀是一种栖息于东南太平洋沿岸的小型中上层鱼类,上升流形成的冷水区域为其提供了适宜的栖息环境。秘鲁鳀主要被用来制作鱼粉(一种蛋白饲料)。下图示意南美洲西岸某海域某 时段表层海水温度分布。当厄尔尼诺现象发生时,该海域水温会有异常变化。据此完成9~11题。 9.当厄尔尼诺现象发生时,下列现象不可能发生的是( ) A.世界大豆价格上涨 B.当地大量渔民失业 C.以秘鲁鳀为食的海鸟大量死亡 D.当地鱼粉加工繁忙 10.该时段,甲、乙、丙、丁四海域最有利于秘秘鲁鳀栖息的是( ) A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 11.当厄尔尼诺现象发生时,渔民捕捞秘鲁鳀的海域可能会( ) A.向北偏移 B.向南偏移 C.向西偏移 D.原地不动 (2022·福建宁德高二期末)沃克环流是指赤道附近太平洋东岸和西岸海温存在差异而形成的热力环流,其强弱变化是评判气候异变的重要依据。2021年10月25日,国家气象中心确认,10月份已进入拉尼娜状态,预测今冬我国中东部将偏冷。图示意沃克环流及典型拉尼娜年的海温距平分布,据此回答12~13题。 12.拉尼娜现象发生时( ) A.甲、乙海区温差增大,沃克环流增强 B.甲、乙海区温差增大,沃克环流减弱 C.甲、乙海区温差变小,沃克环流增强 D.甲、乙海区温差变小,沃克环流减弱 13.推测拉尼娜将导致今冬我国中东部偏冷的原因是( ) A.东北信风增强,日本暖流减弱 B.东北信风减弱,日本暖流减弱 C.甲处低压增强,对冬季风吸引增强 D.甲处低压减弱,对冬季风吸引增强 (2022·北京海淀区高二期末)正常情况下,赤道太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流。若某些年份赤道附近中东太平洋海面温度异常降低,被称为拉尼娜现象。国家气象中心报道2021年为“拉尼娜年”。下图为赤道太平洋区域图。读图,完成14~15题。 14.正常年份( ) A. 甲地的近地面气压大于乙地 B. 乙地盛行下沉气流 C. 表层海水温度甲地低于乙地 D. 近地面空气水平运动方向由甲向乙 15. “拉尼娜年”时,最可能出现( ) A. 印度尼西亚森林大火 B. 澳大利亚东部洪涝多发 C. 秘鲁寒流的水温升高 D. 智利沿海沙漠降水丰沛 (2022·北京昌平区高二期末)在2021年9月29日的中国气象局新闻发布会上,专家表示:赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态,预计未来3个月冷水会进一步加强,进入“拉尼娜”状态,将会对全球冬季气候产生一定的影响。阅读资料完成16~17题。 16. “拉尼娜”现象产生的主要原因是( ) A. 中纬西风增强 B. 偏东信风增强 C. 赤道逆流加强 D. 秘鲁寒流减弱 17.受“拉尼娜”现象的影响,我国今年冬季可能出现( ) A. 冷空气的势力加强 B. 全国范围暖冬现象 C. 北方地区暴雪减少 D. 南海海域海温降低 18.(2022·太原高二期中)阅读图文材料,完成下列要求。 当东南信风异常增强时,大量暖海水被吹送至赤道西太平洋,导致东太平洋水温异常偏低,这就是拉尼娜现象,是海一气相互作用的结果。下图示意正常年份赤道太平洋水温分布。 (1)从海-气相互作用的角度,说明图示底层洋流的成因。 (2)在图中上方的线段上加绘箭头,表示拉尼娜现象发生时该区域的大气运动状况。 (3)分别指出拉尼娜现象发生时,赤道太平洋东岸和西岸地区可能出现的气象灾害。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪