7 开国大典 课件(共112张PPT)

文档属性

| 名称 | 7 开国大典 课件(共112张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-01 18:28:06 | ||

图片预览

文档简介

(共112张PPT)

课前预习

人教版 语文 六年级 上册

7 开国大典

助读资料我先看

时代背景

中国共产党自1921年成立以来,领导全国人民为推翻压在头上的三座大山进行了可歌可泣的顽强斗争。

助读资料我先看

抗日战争,多少英雄儿女前赴后继、浴血奋战。

助读资料我先看

经过三年解放战争,中国人民解放军在中国共产党的领导下,推翻了国民党统治,迎来了全国的大解放,迎来了“开国大典”的盛况。

从此,人民当家做主的国家——中华人民共和国诞生了。

7、开国大典

开:建立、成立的意思。

典:是指盛大、隆重的仪式。

开国:建立新的国家。

大典:隆重的规模宏大的仪式。

创建国家的重大典礼。

默读课文,读准字音,读通句子。体会新中国成立时人们自豪、激动的心情。

初读课文

第一课时

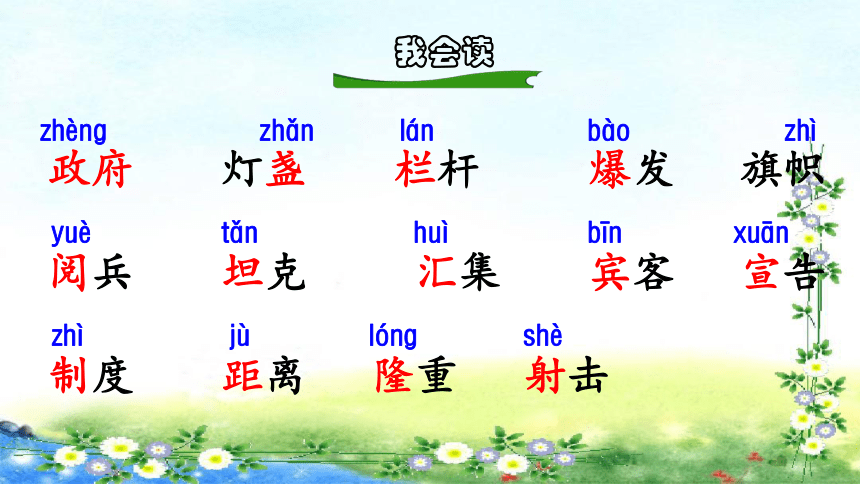

我会读

政府 灯盏 栏杆 爆发 旗帜

阅兵 坦克 汇集 宾客 宣告

制度 距离 隆重 射击

zhèng

zhǎn

bào

zhì

yuè

tǎn

huì

bīn

zhì

jù

lóng

shè

xuān

lán

政府 外宾 汇集 预定 爆发 就位

宣告 雄伟 肃静 旗帜 语调 完毕 检阅 制服 坦克 一致 距离 高潮 次序 排山倒海

形容力量强,声势大。

积累词语

运用:为了防止游人不小心溺水,公园管理处在水塘处设立了栏杆,来拦住游人。

同音易混字

栏

lán

拦

字义:遮拦的东西。如:桥栏。

组词:(栏杆)(跨栏)(雕栏玉砌)

字义:遮拦,阻挡,阻止。 如:拦住。

组词:(阻拦)(拦截)(东拦西阻)

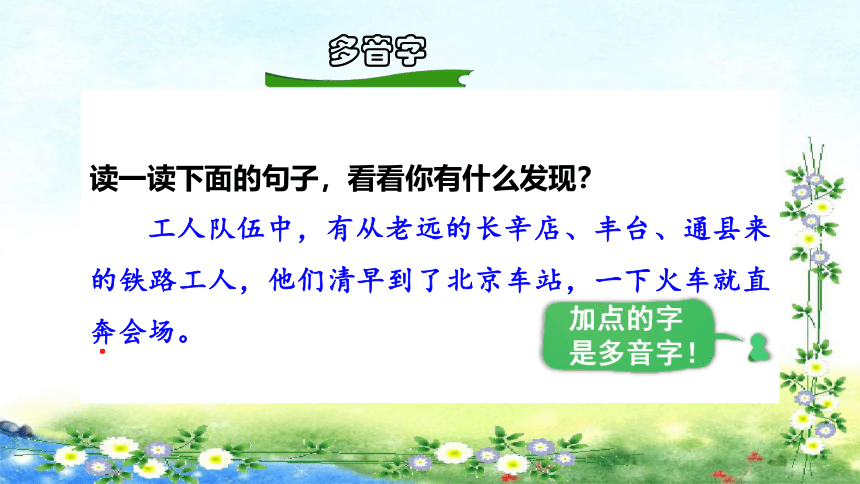

读一读下面的句子,看看你有什么发现?

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。

加点的字是多音字!

多音字

.

奔

bēn

bèn

(奔跑)(奔波)(东奔西走)

(投奔)(奔向)(各奔前程)

他们兄弟两个一个为了生计奔(bēn)波,一个为了理想奋斗,最后由于观念不同,就分道扬镳、各奔(bèn)前程了。

.

.

多音字

读bēn的时候,是“急走,跑”的意思。如:奔驰。

读bèn的时候,是“直往,投向”的意思。如:投奔。

读一读下面的句子,看看你有什么发现?

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。

加点的字是多音字!

多音字

.

倒

dǎo

dào

(倒下)(倒塌)(排山倒海)

(倒影)(倒退)(本末倒置)

舞蹈课上,小红在练习倒(dào)立这个动作的时候,不小心摔倒(dǎo)了。

.

.

多音字

dǎo,竖立的 dào,位置上下

东西躺下来, 前后翻转。如,

如,摔倒。 倒影。

读读下面的词语,给标红的字选择正确的读音。

政府(zèng zhèng) 外宾(bīn bīng)

一盏(zǎn zhǎn) 旗帜(zì zhì)

制服(zì zhì) 射击(sè shè)

易错音

√

√

√

√

√

√

政

栏

帜

阅

制

坦

府

距

汇

爆

宾

zhèng

huì

bào

fǔ

bīn

lán

zhì

yuè

jù

zhì

tǎn

宣

xuān

隆

射

shè

lóng

“宣”和“坦”最后一笔的横都要写得长一点儿,托住上面的部分,使整个字平稳匀称。

学写字

重难点字

“戋”右上角有一点

“皿”要扁,下横要长。

易错提示:不要少写一点哦!

盏

zhǎn

结构:上下

组词:酒盏 茶盏

笔画:10

部首:皿

重难点字

“暴”下部“ ”的左侧为点、提。

“火”捺变点

爆

易错提示:注意要和“水”区分开

bào

结构:左右

组词:爆发 爆炸

笔画:19

部首:火

重难点字

“阝”要窄长

“夂” 要宽扁

隆

lóng

易错提示:千万不要少写一横哦!

结构:左右

组词:隆隆声 隆重

笔画:11

部首:阝

试着把词语和意思连起来!

把高山推开,把大海翻倒过来。形容声势巨大,不可阻挡。

隆重举行的仪式。

指事物在一定阶段内发展的顶点。

怀着敬意看。

形容物体缓慢上升。

出生。

典礼

排山倒海

瞻仰

高潮

诞生

徐徐上升

3.解词语

1949年10月1日,30万群众聚集在( ),满怀( )参加了开国大典,瞻仰( ),聆听( ( ),观看( ),会后举行了( )。

自读课文,试着概括课文的主要内容?

天安门广场

无比喜悦和激动的心情

第一面五星红旗升起

毛主席宣读公告

阅兵式

盛大的群众庆祝游行

归纳主要内容方法一:

联系课文题目想一想,课文主要写了什么。

庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的隆重典礼。

归纳主要内容方法二:

思考:课文写了开国大典的哪几个场面?

本文写了群众入场、举行典礼、阅兵式、游行四个场面。

群众入场

课文写了哪几个场面?连起来说一说开国大典的过程。

举行典礼

阅兵式

群众游行

1949年10月1日,新中国开国大典在北京举行。早上六点群众入场,下午三点举行典礼,典礼上毛主席宣告中华人民共和国中央人民政府成立,接着升国旗、奏国歌、鸣礼炮,毛主席宣读公告。典礼结束后,阅兵式开始,最后群众游行。

归纳主要内容方法三:

自由读课文第1—3自然段,说说你了解了开国大典的哪些总体情况。

自主学习

时间

地点

参加人员

会场的位置和布置

参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队,总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

作者为什么要具体详细地写参加大典的人员和人数?

突出了开国大典的隆重。 参加人数很多,参加人员来自各行业各阶层,说明了全国人民对这次大典的期待和重视。

丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。

同桌交流:从“直奔”你体会到什么

参加大典群众的激动和热切的心情。

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

比喻:说明了广场上的人很多。

总结句。描述了天安门广场人如海、旗如潮的热烈场面,同时反映了参加典礼的人们激动、兴奋的心情。

读第1—4自然段,说一说课文是从哪几个方面描写开国大典前的场面的。

大典的“大”主要体现在:①参会人员职业范围广,有政府官员、工人、农民、学生等;②群众来得早,有的早上六点钟就进入会场了;③人数众多,丁字形广场汇集了从四面八方来的群众队伍;④群众热情高涨;⑤群众整齐有序,按照预定的地点排列。

默读1—4自然段,这一部分主要介绍了什么?

这部分介绍了大典的时间、地点、参加人员和人数,还介绍了会场的结构和布置;群众进场等情况。

阅读课文第4—15自然段,圈出表示时间或标明时间节点的词语,整理到下面的时间轴上。

早上六点钟

下午三点整

阅兵式开始

阅兵式完毕/傍晚

晚上九点半

自主学习

提取关键语句,用小标题概括课文描写的主要场面,完成下面的过程图。

群众入场

(4)

举行典礼

(5—10)

阅兵式

(11—13)

群众游行

(14—15)

早上六点钟

下午三点整

阅兵式开始

阅兵式完毕/傍晚

晚上九点半

自主学习

默读课文第5—10自然段,结合关键词句想一想,“举行典礼”部分主要介绍了哪些内容?

5

6

7

8

9

10

毛主席宣告中华人民共和国中央人民政府成立

升国旗、奏国歌、鸣礼炮

毛主席宣读公告

在《狼牙山五壮士》一课中,我们学习了“点面结合”写场面的方法,《开国大典》中“举行典礼”部分的内容同样运用了这种方法,我们一起去看看吧。

5

6

7

8

9

10

“面” 的描写

“点” 的描写

一点

一面

在三十万人中,有人民群众,也有众多国家领导人,作者为什么只重点突出了毛主席?

毛主席是开国大典中最主要的人物,毛主席领导中国人民取得革命的胜利。

选“点”要聚焦典型

一、连一连

庄严的

排山倒海的

掌声

宣告

声音

雄伟的

课堂演练

群众入场

二、课文写了哪几个场面?连起来说一说开国大典的过程。

举行典礼

阅兵式

群众游行

1949年10月1日,新中国开国大典在北京举行。早上六点群众入场,下午三点举行典礼,典礼上毛主席宣告中华人民共和国中央人民政府成立,接着升国旗、奏国歌、鸣礼炮,毛主席宣读公告。典礼结束后,阅兵式开始,最后群众游行。

一、读拼音,写词语。

1949年10月1日,中华人民共和国xuān gào

( )成立,开启了中国历史新纪元。2019年10月1日,庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场lónɡ zhònɡ( )举行。现场举行了盛大

宣告

隆重

的yuè bīng( )仪式,广场上qí zhì( )飘扬,子弟兵们穿着笔挺的zhì fú( ),迈着整齐的步伐,以相等的jù lí( )和相同的速度经过主席台,会场上bào fā( )出了pái shān dǎo hǎi

( )的掌声。

阅兵

旗帜

制服

距离

爆发

排山倒海

1.“瞻仰”指_________地看,如“瞻仰__________”。请用表示“看”的词语填空。

李老师走进教室,( )四周,匆匆

( )了我们的作业后,才开始上课。她先让我们快速( )一遍课文,接着又让我们( )了与课文有关的视频,以帮助我们理解课文。

二、词语理解与运用。

恭敬

遗容

环视

翻阅

浏览

观看

2.它出自《资治通鉴》,意为:推开高山,翻倒大海;借以形容力量强盛,声势浩大。这个成语是____________。我可以用这个成语写一句话:______________________________________________

排山倒海

示例:我军以排山倒海的气势扑向敌人。

开国大典

第二课时

7

语文 六年级 上册

快速浏览课文,思考:课文写了哪几个场面?

群众入场

举行典礼

阅兵式

群众游行

复习回顾

默读第11—13自然段,说说“阅兵式”这个场面描写了几方面内容。

自主学习

检阅部队

各兵种行进

群众欢呼

11

12

13

“阅兵式”部分是如何运用“点面结合”的方法写场面的?

11

12

13

“面” 的描写

“点” 的描写

多点罗列

默读阅兵式部分,思考:作者是如何来介绍阅兵式的 展示出了人民军队怎样的风采?

用“开头” “接着” 等表示顺序的词语,详细地介绍了“海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师、空军”这些部队在阅兵式上的出色表现,展示出了人民军队的威风凛凛、纪律严明。

12

庄严、隆重,气势恢宏

按照方阵的行进顺序写的

各兵种描写的角度不同

海军

步兵

炮兵

战车师

骑兵师

群众

毛主席

人民空军

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

场面描写

点

以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

面

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。

接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。

接着是炮兵一个师,野炮、榴弹炮等各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。

接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;

当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

对比

突出了人民群众因为有了自己强大的军队而无比兴奋、激动、自豪的心情。

“两个半钟头”

“欢呼”“鼓掌”

“还觉得不能够表达”

这一段堪称场面描写的经典。点面结合,相互映衬。按照“兵”出场的顺序,先“点”后“面”, 雄伟壮观。

(课后第二题)

体会文中点面结合描写场面的方法有什么作用?

场面描写是指对人物在一定时间和环境中的活动所构成的画面的描写。点面结合描写场面就是既有对场面总体的概括描写,又有对场面某一局部(某个人或某些人的活动)的具体描写,把二者有机结合起来。

阅读方法解密

运用:

如,本文中描写完毛主席的活动,接着描写群众的反应。毛主席的活动是这个场面的一个“点”,全场三十万群众的活动就是“面”,这样的描写,既突出了毛主席的领袖风采,又让场面显得热烈而不单调。

阅读方法解密:

示例 :

看!原本寂静的操场一下子沸腾起来,人山人海,热闹非凡,仿佛变成了一家跳蚤市场。一个个醒目的招牌“拔地而起”,一声声叫卖飞入耳畔。“走过路过不要错过啊,便宜卖了,便宜卖了!”你看刘尧摇身一变,一下子成了有经验的售货员和推销员。“你们的爱心,我们的诚心,超值抽奖活动开始啦!”操场上的吆喝声不绝于耳。

用方法:运用点面结合的方法,写一个你熟悉的场景。

面对如此庄严、隆重,气势恢宏的阅兵式场面,群众们有怎样的感受呢?

激动、自豪

读一读

齐读第11—13自然段,一方面读出阅兵场面的庄重、威武,一方面读出群众的激动与自豪之情。

课文中有很多地方都表现了典礼的盛大和隆重,也体现出参加典礼人员的激动和兴奋的心情,请在文中圈画相关语句并进行批注。

会场布置衬托出庄严、隆重的气氛。

人们的心情十分急切、激动。

场面气势恢宏,气氛热烈。

声势浩大

无比爱戴

夸张

反复

全场三十万人以及全中国人民为新中国的成立而欢欣鼓舞,内心感到无比激动和自豪。

庄严、隆重

热烈、激动

隆重

喜悦、兴奋

天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

这是对天安门广场傍晚景色的描写,衬托出了人们仍然沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现出了中国人民当家做主的无比喜悦和幸福的心情。

作者为什么反复写广场的“红旗” “红灯”、群众的“掌声”“欢呼声” 表现了什么?

反复写“红旗” “红灯”,是为了写出开国大典的欢庆气氛,反复写群众的“掌声”“欢呼声”则表现出了人民群众喜悦、激动的心情,更表现出了人民群众对毛主席的无限爱戴,对祖国未来的憧憬和向往。

他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走到正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”

这是语言描写!

这段描写生动地再现了人民群众为庆祝中华人民共和国成立而喜悦、激动的心情以及对领袖爱戴的深厚情感。

毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

动作、语言描写!

写毛泽东面对人民群众高呼“毛主席万岁” 的回应,一方面说明了毛泽东对人民群众的热爱;另一方面,这些动作和口号直接表现了毛泽东的伟大形象。

课文是怎样表现人民自豪、激动的心情的?又是怎样展现毛泽东的领袖风采的?

作者通过场面描写表现人民自豪、激动的心情:如“一齐欢呼”“把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去”“把手掌都拍麻了”“高呼‘中国共产党万岁!’‘中华人民共和国万岁!’‘中央人民政府万岁!’”等。更多的是通过侧面描写来展现毛泽东的领袖风采:如当毛泽东出现在主席台上时,会场上“爆发出一阵排山倒海的掌声”“三十万人的目光一齐投向主席台”等。

参加开国大典的群众为何会如此激动?

新中国成立前,劳动人民一直处在水深火热之中,吃不饱,穿不暖,还要饱受欺凌,国家的状况更是内忧外患,而今中国人民终于当家作主了。

两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

代表游行队伍。

怎样理解“光明”?

借喻

双关

这句话不仅是说灯笼火把照亮了北京城,更象征着中华人民共和国的成立使全中国永远摆脱了黑暗,获得了光明。

开国

大典

大典前(1-4)

大典后(15)

宣布成立

升旗鸣炮

宣读公告

阅兵盛况

群众游行

大典时(5-14)

课文结构

人员广泛

场面热闹

盛况空前

热烈庄严

充满光明

声势浩大

自豪激动

这篇文章记叙了 的盛况,揭示了

中华人民共和国成立的意义,表达了中国人民对新中国成立的无比 、 的情感。

开国大典

自豪

激动

主题概括

夜晚十点钟以后,我从天安门回到了宿舍,听着远远近近的锣鼓声,我兴奋得不能合眼,我坐在桌子前面,拿起笔在纸上写着,我一直写到深夜。我反复地写着同样的一句话:占人类总数的四分之一的中国人从此站立起来了。 ——巴金

许多名人在其日记、回忆录里,也见证并记下了这一特殊历史时刻的点点滴滴。

拓展延伸

1.毛主席在群众一阵又一阵的掌声中( )中央人民政府的公告。

2.中央人民政府秘书长林伯渠( )典礼开始。

3.这庄严的( ),这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。

一、选词填空

宣布

宣读

宣告 宣读 宣布

宣告

课堂演练

第三课时

二、本文在描写“阅兵式”的场面时,运用了哪种方法?运用这种方法的好处是什么?

运用了“点面结合”的方法。运用这种“点面结合”的方法既有整体感受,又能突出特点,能让我们感受到各个方阵的气势,更能感受到整个阅兵式的庄严、隆重,气势恢宏。

1.根据课文内容,给下面的句子排序。

( )升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门 大炮齐发,一共二十八响。

( )傍晚的时候,群众游行开始。晚上九点半,游行

队伍才完全走出会场。

( )丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

( )毛主席宣读公告完毕,阅兵式开始。

( )接着,升国旗。

( )接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。

( )乐队奏起国歌,毛主席宣布中华人民共和国中央人民政府成立。

( )中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。

一、整体感知,梳理大典流程

【答案】 5 8 1 7 4 6 3 2

2.课文按照_________________的顺序叙述,着重描写了开国大典的五个场面:

①____________ ②升国旗

③____________ ④___________

⑤群众游行

开国大典进行

宣布成立

宣读公告

阅兵盛况

二、品读细节,感受大典场面

急迫、喜悦的心情

直接奔向

3.这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐________起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到____________,传到__________,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

对领袖充满了

崇敬和爱戴

欢呼

长城内外

大江南北

“庄严的宣告”“雄伟的声音”指的是“____________ ___________________________________”。“全中国人民的心一齐欢跃起来”体现了___________________ ________________________的心情。

中华人民

共和国中央人民政府今天成立了!

全中国人民无比欢

快、无比激动、无比自豪

4.两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

对这句话理解不正确的一项是( )

A.“两股‘红流’”指的是两支接受检阅的人民解放军 队伍。

B.“光明充满了整个北京城”表面上指群众的灯笼火 把照亮了北京城。

C.“光明充满了整个北京城”象征中华人民共和国的成立,使北京城乃至全中国永远摆脱了黑暗,获得了光明。

【答案】A

三、回顾“大典”

本文运用了____________ (景物描写 场面描写)的方法,注意点面结合,突出了开国大典的________ ______________的气氛。

场面描写

庄严、热烈

喜庆、

上面是庆祝中华人民共和国成立70周年大会阅兵式的图片,看到上面的图片,我会想到这些成语:________长虹、气势________、气______轩______、声势________。我也想起了“俱往矣,_______________,_____________”的词句。

气贯

磅礴

宇

昂

浩大

数风流人物

还看今朝

拓展积累

7 开国大典

知识源于积累,读书引领背记

人教版 语文 六年级 上册

形容声势浩大的四字词语:

排山倒海 震耳欲聋 地动山摇 气势磅礴

万马奔腾

形容范围广的四字词语:

四面八方 大江南北

五湖四海 天南地北

词语积累

场面描写的语句:

机场上,人们静静地立着,千百双眼睛跟随着主席高大的身影在人群里移动,望着主席一步一步走近了飞机,一步一步踏上了飞机的梯子。这一会儿时间好长啊!人们屏住了呼吸,一动不动地望着主席的一举手,一投足,直到他在机舱门口停住,回转身来,又向着送行的人们。人们又一次向着飞机涌了过去。

课外美句积累

主席站在机舱门口,取下头上的帽子,注视着送行的人们,像是安慰,像是鼓励。人们不知道怎样表达自己的心情,只是拼命地一齐挥手,像是机场上蓦地刮来一阵狂风,千百条手臂挥舞着,从下面,从远处,伸向主席。

课外美句积累

我们最伟大的节日

何其芳

推荐阅读

北京和延安一样充满了歌声。

五星红旗在这绿色的城市中上升。

密集的群众的海洋:

无数的旗帜在掌声里飘动

就像在微风里颤动的波浪。

在毛泽东主席的面前,

美文拓展阅读

我们的海军走过,

我们的步兵走过,

我们的炮兵走过,

我们的战车走过,

我们的骑兵走过,

我们的空军在天空中飞行,

群众的队伍从广场上绕到

毛泽东主席的面前来喊着:

“毛主席万岁!”

毛泽东主席回答着:

“同志们万岁!”

这是何等动人的欢呼!

这是何等动人的领袖与群众的关系!

跳跃着喊!

舞动着两个手臂喊!

站在主席台下望着毛泽东主席不愿离开地喊!

把这个古老的城市喊得变成年轻!

把旧社会留给我们身上的创伤和污秽

喊掉得干干净净!

举着红灯的游行的队伍河一样流到街上。

天空的月亮失去了光辉,星星也都要躲藏。

呵,我们多么愿意站在这里欢呼一个晚上!

我们多么愿意在毛泽东的照耀下,

把我们一生献给我们自己的国家!

(1949年10月初,北京)

根据文章内容填空:“我们最伟大的节日”指的是_______________________________。

1949年十月一日国庆节

二、延伸阅读

国旗,冉冉升起

宽阔的长安街上,华灯还在淡淡的晨雾中闪烁,( )的人已从( )汇集到天安门广场,急切地等待着中华人民共和国国庆日升旗仪式的举行。

当东方出现一抹鱼肚白时,雄壮的军乐声划破长空,在广场的上空回响。矫健的国旗护卫队( )地走出天安门,迈上金水桥。威武高大的擎旗手,肩扛国旗,在36名护旗手的护卫下,正步跨过长安街走向广场,他们身后是60人的军乐队。( )的广场瞬时静下来,人们的目光集中到这支队伍上。迎着曙光,在庄严的国歌声中,鲜艳的五星红旗( )。

“敬礼!”

军人行军礼,少先队员右手高举过头顶行队礼,广场上15万群众凝视着徐徐上升的五星红旗行注目礼。

庄严、肃穆、神圣。

在雄壮的国歌声中,五星红旗升到旗杆顶。

广场上、金水河畔,响起了热烈的掌声和欢呼声,人们( ),热泪盈眶,仰望着高高飘扬的五星红旗,久久不愿离去。

1.选择合适的词填到文中括号里。

英姿勃发 冉冉上升 心潮澎湃

万头攒动 四面八方 成千上万

成千上万 四面八方 英姿勃发 万头攒动

冉冉上升 心潮澎湃

2.本文描写了天安门前的一次升旗仪式,依次记叙的是_________________、升旗盛况、_____________、升旗后人们的心情。

人们等待升旗

众人行礼

3.文章字里行间洋溢着人们激动的心情,用横线画出一处,并试着给它做批注。

广场上、金水河畔……久久不愿离去。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:“心潮澎湃”“热泪盈眶”“久久不愿离去”等词体现了人们热爱祖国,为自己身为中国人而感到自豪和骄傲的心情。

三、百字练笔

请你模仿《开国大典》的场面描写,写一个学校升旗仪式的场面。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:星期一,学校举行了隆重的升旗仪式。老师和同学们的神情特别庄重。全体同学身穿校服,胸前飘着红领巾。当国歌奏响之时,所有同学一齐肃立,一齐敬队礼。接下来是师生在国旗下的演讲。我从他们的演讲中明白了深刻的道理、做人的准则、处世的礼仪。

课前预习

人教版 语文 六年级 上册

7 开国大典

助读资料我先看

时代背景

中国共产党自1921年成立以来,领导全国人民为推翻压在头上的三座大山进行了可歌可泣的顽强斗争。

助读资料我先看

抗日战争,多少英雄儿女前赴后继、浴血奋战。

助读资料我先看

经过三年解放战争,中国人民解放军在中国共产党的领导下,推翻了国民党统治,迎来了全国的大解放,迎来了“开国大典”的盛况。

从此,人民当家做主的国家——中华人民共和国诞生了。

7、开国大典

开:建立、成立的意思。

典:是指盛大、隆重的仪式。

开国:建立新的国家。

大典:隆重的规模宏大的仪式。

创建国家的重大典礼。

默读课文,读准字音,读通句子。体会新中国成立时人们自豪、激动的心情。

初读课文

第一课时

我会读

政府 灯盏 栏杆 爆发 旗帜

阅兵 坦克 汇集 宾客 宣告

制度 距离 隆重 射击

zhèng

zhǎn

bào

zhì

yuè

tǎn

huì

bīn

zhì

jù

lóng

shè

xuān

lán

政府 外宾 汇集 预定 爆发 就位

宣告 雄伟 肃静 旗帜 语调 完毕 检阅 制服 坦克 一致 距离 高潮 次序 排山倒海

形容力量强,声势大。

积累词语

运用:为了防止游人不小心溺水,公园管理处在水塘处设立了栏杆,来拦住游人。

同音易混字

栏

lán

拦

字义:遮拦的东西。如:桥栏。

组词:(栏杆)(跨栏)(雕栏玉砌)

字义:遮拦,阻挡,阻止。 如:拦住。

组词:(阻拦)(拦截)(东拦西阻)

读一读下面的句子,看看你有什么发现?

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。

加点的字是多音字!

多音字

.

奔

bēn

bèn

(奔跑)(奔波)(东奔西走)

(投奔)(奔向)(各奔前程)

他们兄弟两个一个为了生计奔(bēn)波,一个为了理想奋斗,最后由于观念不同,就分道扬镳、各奔(bèn)前程了。

.

.

多音字

读bēn的时候,是“急走,跑”的意思。如:奔驰。

读bèn的时候,是“直往,投向”的意思。如:投奔。

读一读下面的句子,看看你有什么发现?

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。

加点的字是多音字!

多音字

.

倒

dǎo

dào

(倒下)(倒塌)(排山倒海)

(倒影)(倒退)(本末倒置)

舞蹈课上,小红在练习倒(dào)立这个动作的时候,不小心摔倒(dǎo)了。

.

.

多音字

dǎo,竖立的 dào,位置上下

东西躺下来, 前后翻转。如,

如,摔倒。 倒影。

读读下面的词语,给标红的字选择正确的读音。

政府(zèng zhèng) 外宾(bīn bīng)

一盏(zǎn zhǎn) 旗帜(zì zhì)

制服(zì zhì) 射击(sè shè)

易错音

√

√

√

√

√

√

政

栏

帜

阅

制

坦

府

距

汇

爆

宾

zhèng

huì

bào

fǔ

bīn

lán

zhì

yuè

jù

zhì

tǎn

宣

xuān

隆

射

shè

lóng

“宣”和“坦”最后一笔的横都要写得长一点儿,托住上面的部分,使整个字平稳匀称。

学写字

重难点字

“戋”右上角有一点

“皿”要扁,下横要长。

易错提示:不要少写一点哦!

盏

zhǎn

结构:上下

组词:酒盏 茶盏

笔画:10

部首:皿

重难点字

“暴”下部“ ”的左侧为点、提。

“火”捺变点

爆

易错提示:注意要和“水”区分开

bào

结构:左右

组词:爆发 爆炸

笔画:19

部首:火

重难点字

“阝”要窄长

“夂” 要宽扁

隆

lóng

易错提示:千万不要少写一横哦!

结构:左右

组词:隆隆声 隆重

笔画:11

部首:阝

试着把词语和意思连起来!

把高山推开,把大海翻倒过来。形容声势巨大,不可阻挡。

隆重举行的仪式。

指事物在一定阶段内发展的顶点。

怀着敬意看。

形容物体缓慢上升。

出生。

典礼

排山倒海

瞻仰

高潮

诞生

徐徐上升

3.解词语

1949年10月1日,30万群众聚集在( ),满怀( )参加了开国大典,瞻仰( ),聆听( ( ),观看( ),会后举行了( )。

自读课文,试着概括课文的主要内容?

天安门广场

无比喜悦和激动的心情

第一面五星红旗升起

毛主席宣读公告

阅兵式

盛大的群众庆祝游行

归纳主要内容方法一:

联系课文题目想一想,课文主要写了什么。

庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的隆重典礼。

归纳主要内容方法二:

思考:课文写了开国大典的哪几个场面?

本文写了群众入场、举行典礼、阅兵式、游行四个场面。

群众入场

课文写了哪几个场面?连起来说一说开国大典的过程。

举行典礼

阅兵式

群众游行

1949年10月1日,新中国开国大典在北京举行。早上六点群众入场,下午三点举行典礼,典礼上毛主席宣告中华人民共和国中央人民政府成立,接着升国旗、奏国歌、鸣礼炮,毛主席宣读公告。典礼结束后,阅兵式开始,最后群众游行。

归纳主要内容方法三:

自由读课文第1—3自然段,说说你了解了开国大典的哪些总体情况。

自主学习

时间

地点

参加人员

会场的位置和布置

参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队,总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

作者为什么要具体详细地写参加大典的人员和人数?

突出了开国大典的隆重。 参加人数很多,参加人员来自各行业各阶层,说明了全国人民对这次大典的期待和重视。

丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。

同桌交流:从“直奔”你体会到什么

参加大典群众的激动和热切的心情。

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

比喻:说明了广场上的人很多。

总结句。描述了天安门广场人如海、旗如潮的热烈场面,同时反映了参加典礼的人们激动、兴奋的心情。

读第1—4自然段,说一说课文是从哪几个方面描写开国大典前的场面的。

大典的“大”主要体现在:①参会人员职业范围广,有政府官员、工人、农民、学生等;②群众来得早,有的早上六点钟就进入会场了;③人数众多,丁字形广场汇集了从四面八方来的群众队伍;④群众热情高涨;⑤群众整齐有序,按照预定的地点排列。

默读1—4自然段,这一部分主要介绍了什么?

这部分介绍了大典的时间、地点、参加人员和人数,还介绍了会场的结构和布置;群众进场等情况。

阅读课文第4—15自然段,圈出表示时间或标明时间节点的词语,整理到下面的时间轴上。

早上六点钟

下午三点整

阅兵式开始

阅兵式完毕/傍晚

晚上九点半

自主学习

提取关键语句,用小标题概括课文描写的主要场面,完成下面的过程图。

群众入场

(4)

举行典礼

(5—10)

阅兵式

(11—13)

群众游行

(14—15)

早上六点钟

下午三点整

阅兵式开始

阅兵式完毕/傍晚

晚上九点半

自主学习

默读课文第5—10自然段,结合关键词句想一想,“举行典礼”部分主要介绍了哪些内容?

5

6

7

8

9

10

毛主席宣告中华人民共和国中央人民政府成立

升国旗、奏国歌、鸣礼炮

毛主席宣读公告

在《狼牙山五壮士》一课中,我们学习了“点面结合”写场面的方法,《开国大典》中“举行典礼”部分的内容同样运用了这种方法,我们一起去看看吧。

5

6

7

8

9

10

“面” 的描写

“点” 的描写

一点

一面

在三十万人中,有人民群众,也有众多国家领导人,作者为什么只重点突出了毛主席?

毛主席是开国大典中最主要的人物,毛主席领导中国人民取得革命的胜利。

选“点”要聚焦典型

一、连一连

庄严的

排山倒海的

掌声

宣告

声音

雄伟的

课堂演练

群众入场

二、课文写了哪几个场面?连起来说一说开国大典的过程。

举行典礼

阅兵式

群众游行

1949年10月1日,新中国开国大典在北京举行。早上六点群众入场,下午三点举行典礼,典礼上毛主席宣告中华人民共和国中央人民政府成立,接着升国旗、奏国歌、鸣礼炮,毛主席宣读公告。典礼结束后,阅兵式开始,最后群众游行。

一、读拼音,写词语。

1949年10月1日,中华人民共和国xuān gào

( )成立,开启了中国历史新纪元。2019年10月1日,庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场lónɡ zhònɡ( )举行。现场举行了盛大

宣告

隆重

的yuè bīng( )仪式,广场上qí zhì( )飘扬,子弟兵们穿着笔挺的zhì fú( ),迈着整齐的步伐,以相等的jù lí( )和相同的速度经过主席台,会场上bào fā( )出了pái shān dǎo hǎi

( )的掌声。

阅兵

旗帜

制服

距离

爆发

排山倒海

1.“瞻仰”指_________地看,如“瞻仰__________”。请用表示“看”的词语填空。

李老师走进教室,( )四周,匆匆

( )了我们的作业后,才开始上课。她先让我们快速( )一遍课文,接着又让我们( )了与课文有关的视频,以帮助我们理解课文。

二、词语理解与运用。

恭敬

遗容

环视

翻阅

浏览

观看

2.它出自《资治通鉴》,意为:推开高山,翻倒大海;借以形容力量强盛,声势浩大。这个成语是____________。我可以用这个成语写一句话:______________________________________________

排山倒海

示例:我军以排山倒海的气势扑向敌人。

开国大典

第二课时

7

语文 六年级 上册

快速浏览课文,思考:课文写了哪几个场面?

群众入场

举行典礼

阅兵式

群众游行

复习回顾

默读第11—13自然段,说说“阅兵式”这个场面描写了几方面内容。

自主学习

检阅部队

各兵种行进

群众欢呼

11

12

13

“阅兵式”部分是如何运用“点面结合”的方法写场面的?

11

12

13

“面” 的描写

“点” 的描写

多点罗列

默读阅兵式部分,思考:作者是如何来介绍阅兵式的 展示出了人民军队怎样的风采?

用“开头” “接着” 等表示顺序的词语,详细地介绍了“海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师、空军”这些部队在阅兵式上的出色表现,展示出了人民军队的威风凛凛、纪律严明。

12

庄严、隆重,气势恢宏

按照方阵的行进顺序写的

各兵种描写的角度不同

海军

步兵

炮兵

战车师

骑兵师

群众

毛主席

人民空军

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

群众

场面描写

点

以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

面

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。

接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。

接着是炮兵一个师,野炮、榴弹炮等各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。

接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;

当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

对比

突出了人民群众因为有了自己强大的军队而无比兴奋、激动、自豪的心情。

“两个半钟头”

“欢呼”“鼓掌”

“还觉得不能够表达”

这一段堪称场面描写的经典。点面结合,相互映衬。按照“兵”出场的顺序,先“点”后“面”, 雄伟壮观。

(课后第二题)

体会文中点面结合描写场面的方法有什么作用?

场面描写是指对人物在一定时间和环境中的活动所构成的画面的描写。点面结合描写场面就是既有对场面总体的概括描写,又有对场面某一局部(某个人或某些人的活动)的具体描写,把二者有机结合起来。

阅读方法解密

运用:

如,本文中描写完毛主席的活动,接着描写群众的反应。毛主席的活动是这个场面的一个“点”,全场三十万群众的活动就是“面”,这样的描写,既突出了毛主席的领袖风采,又让场面显得热烈而不单调。

阅读方法解密:

示例 :

看!原本寂静的操场一下子沸腾起来,人山人海,热闹非凡,仿佛变成了一家跳蚤市场。一个个醒目的招牌“拔地而起”,一声声叫卖飞入耳畔。“走过路过不要错过啊,便宜卖了,便宜卖了!”你看刘尧摇身一变,一下子成了有经验的售货员和推销员。“你们的爱心,我们的诚心,超值抽奖活动开始啦!”操场上的吆喝声不绝于耳。

用方法:运用点面结合的方法,写一个你熟悉的场景。

面对如此庄严、隆重,气势恢宏的阅兵式场面,群众们有怎样的感受呢?

激动、自豪

读一读

齐读第11—13自然段,一方面读出阅兵场面的庄重、威武,一方面读出群众的激动与自豪之情。

课文中有很多地方都表现了典礼的盛大和隆重,也体现出参加典礼人员的激动和兴奋的心情,请在文中圈画相关语句并进行批注。

会场布置衬托出庄严、隆重的气氛。

人们的心情十分急切、激动。

场面气势恢宏,气氛热烈。

声势浩大

无比爱戴

夸张

反复

全场三十万人以及全中国人民为新中国的成立而欢欣鼓舞,内心感到无比激动和自豪。

庄严、隆重

热烈、激动

隆重

喜悦、兴奋

天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

这是对天安门广场傍晚景色的描写,衬托出了人们仍然沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现出了中国人民当家做主的无比喜悦和幸福的心情。

作者为什么反复写广场的“红旗” “红灯”、群众的“掌声”“欢呼声” 表现了什么?

反复写“红旗” “红灯”,是为了写出开国大典的欢庆气氛,反复写群众的“掌声”“欢呼声”则表现出了人民群众喜悦、激动的心情,更表现出了人民群众对毛主席的无限爱戴,对祖国未来的憧憬和向往。

他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走到正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”

这是语言描写!

这段描写生动地再现了人民群众为庆祝中华人民共和国成立而喜悦、激动的心情以及对领袖爱戴的深厚情感。

毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

动作、语言描写!

写毛泽东面对人民群众高呼“毛主席万岁” 的回应,一方面说明了毛泽东对人民群众的热爱;另一方面,这些动作和口号直接表现了毛泽东的伟大形象。

课文是怎样表现人民自豪、激动的心情的?又是怎样展现毛泽东的领袖风采的?

作者通过场面描写表现人民自豪、激动的心情:如“一齐欢呼”“把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去”“把手掌都拍麻了”“高呼‘中国共产党万岁!’‘中华人民共和国万岁!’‘中央人民政府万岁!’”等。更多的是通过侧面描写来展现毛泽东的领袖风采:如当毛泽东出现在主席台上时,会场上“爆发出一阵排山倒海的掌声”“三十万人的目光一齐投向主席台”等。

参加开国大典的群众为何会如此激动?

新中国成立前,劳动人民一直处在水深火热之中,吃不饱,穿不暖,还要饱受欺凌,国家的状况更是内忧外患,而今中国人民终于当家作主了。

两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

代表游行队伍。

怎样理解“光明”?

借喻

双关

这句话不仅是说灯笼火把照亮了北京城,更象征着中华人民共和国的成立使全中国永远摆脱了黑暗,获得了光明。

开国

大典

大典前(1-4)

大典后(15)

宣布成立

升旗鸣炮

宣读公告

阅兵盛况

群众游行

大典时(5-14)

课文结构

人员广泛

场面热闹

盛况空前

热烈庄严

充满光明

声势浩大

自豪激动

这篇文章记叙了 的盛况,揭示了

中华人民共和国成立的意义,表达了中国人民对新中国成立的无比 、 的情感。

开国大典

自豪

激动

主题概括

夜晚十点钟以后,我从天安门回到了宿舍,听着远远近近的锣鼓声,我兴奋得不能合眼,我坐在桌子前面,拿起笔在纸上写着,我一直写到深夜。我反复地写着同样的一句话:占人类总数的四分之一的中国人从此站立起来了。 ——巴金

许多名人在其日记、回忆录里,也见证并记下了这一特殊历史时刻的点点滴滴。

拓展延伸

1.毛主席在群众一阵又一阵的掌声中( )中央人民政府的公告。

2.中央人民政府秘书长林伯渠( )典礼开始。

3.这庄严的( ),这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。

一、选词填空

宣布

宣读

宣告 宣读 宣布

宣告

课堂演练

第三课时

二、本文在描写“阅兵式”的场面时,运用了哪种方法?运用这种方法的好处是什么?

运用了“点面结合”的方法。运用这种“点面结合”的方法既有整体感受,又能突出特点,能让我们感受到各个方阵的气势,更能感受到整个阅兵式的庄严、隆重,气势恢宏。

1.根据课文内容,给下面的句子排序。

( )升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门 大炮齐发,一共二十八响。

( )傍晚的时候,群众游行开始。晚上九点半,游行

队伍才完全走出会场。

( )丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

( )毛主席宣读公告完毕,阅兵式开始。

( )接着,升国旗。

( )接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。

( )乐队奏起国歌,毛主席宣布中华人民共和国中央人民政府成立。

( )中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。

一、整体感知,梳理大典流程

【答案】 5 8 1 7 4 6 3 2

2.课文按照_________________的顺序叙述,着重描写了开国大典的五个场面:

①____________ ②升国旗

③____________ ④___________

⑤群众游行

开国大典进行

宣布成立

宣读公告

阅兵盛况

二、品读细节,感受大典场面

急迫、喜悦的心情

直接奔向

3.这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐________起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到____________,传到__________,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

对领袖充满了

崇敬和爱戴

欢呼

长城内外

大江南北

“庄严的宣告”“雄伟的声音”指的是“____________ ___________________________________”。“全中国人民的心一齐欢跃起来”体现了___________________ ________________________的心情。

中华人民

共和国中央人民政府今天成立了!

全中国人民无比欢

快、无比激动、无比自豪

4.两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

对这句话理解不正确的一项是( )

A.“两股‘红流’”指的是两支接受检阅的人民解放军 队伍。

B.“光明充满了整个北京城”表面上指群众的灯笼火 把照亮了北京城。

C.“光明充满了整个北京城”象征中华人民共和国的成立,使北京城乃至全中国永远摆脱了黑暗,获得了光明。

【答案】A

三、回顾“大典”

本文运用了____________ (景物描写 场面描写)的方法,注意点面结合,突出了开国大典的________ ______________的气氛。

场面描写

庄严、热烈

喜庆、

上面是庆祝中华人民共和国成立70周年大会阅兵式的图片,看到上面的图片,我会想到这些成语:________长虹、气势________、气______轩______、声势________。我也想起了“俱往矣,_______________,_____________”的词句。

气贯

磅礴

宇

昂

浩大

数风流人物

还看今朝

拓展积累

7 开国大典

知识源于积累,读书引领背记

人教版 语文 六年级 上册

形容声势浩大的四字词语:

排山倒海 震耳欲聋 地动山摇 气势磅礴

万马奔腾

形容范围广的四字词语:

四面八方 大江南北

五湖四海 天南地北

词语积累

场面描写的语句:

机场上,人们静静地立着,千百双眼睛跟随着主席高大的身影在人群里移动,望着主席一步一步走近了飞机,一步一步踏上了飞机的梯子。这一会儿时间好长啊!人们屏住了呼吸,一动不动地望着主席的一举手,一投足,直到他在机舱门口停住,回转身来,又向着送行的人们。人们又一次向着飞机涌了过去。

课外美句积累

主席站在机舱门口,取下头上的帽子,注视着送行的人们,像是安慰,像是鼓励。人们不知道怎样表达自己的心情,只是拼命地一齐挥手,像是机场上蓦地刮来一阵狂风,千百条手臂挥舞着,从下面,从远处,伸向主席。

课外美句积累

我们最伟大的节日

何其芳

推荐阅读

北京和延安一样充满了歌声。

五星红旗在这绿色的城市中上升。

密集的群众的海洋:

无数的旗帜在掌声里飘动

就像在微风里颤动的波浪。

在毛泽东主席的面前,

美文拓展阅读

我们的海军走过,

我们的步兵走过,

我们的炮兵走过,

我们的战车走过,

我们的骑兵走过,

我们的空军在天空中飞行,

群众的队伍从广场上绕到

毛泽东主席的面前来喊着:

“毛主席万岁!”

毛泽东主席回答着:

“同志们万岁!”

这是何等动人的欢呼!

这是何等动人的领袖与群众的关系!

跳跃着喊!

舞动着两个手臂喊!

站在主席台下望着毛泽东主席不愿离开地喊!

把这个古老的城市喊得变成年轻!

把旧社会留给我们身上的创伤和污秽

喊掉得干干净净!

举着红灯的游行的队伍河一样流到街上。

天空的月亮失去了光辉,星星也都要躲藏。

呵,我们多么愿意站在这里欢呼一个晚上!

我们多么愿意在毛泽东的照耀下,

把我们一生献给我们自己的国家!

(1949年10月初,北京)

根据文章内容填空:“我们最伟大的节日”指的是_______________________________。

1949年十月一日国庆节

二、延伸阅读

国旗,冉冉升起

宽阔的长安街上,华灯还在淡淡的晨雾中闪烁,( )的人已从( )汇集到天安门广场,急切地等待着中华人民共和国国庆日升旗仪式的举行。

当东方出现一抹鱼肚白时,雄壮的军乐声划破长空,在广场的上空回响。矫健的国旗护卫队( )地走出天安门,迈上金水桥。威武高大的擎旗手,肩扛国旗,在36名护旗手的护卫下,正步跨过长安街走向广场,他们身后是60人的军乐队。( )的广场瞬时静下来,人们的目光集中到这支队伍上。迎着曙光,在庄严的国歌声中,鲜艳的五星红旗( )。

“敬礼!”

军人行军礼,少先队员右手高举过头顶行队礼,广场上15万群众凝视着徐徐上升的五星红旗行注目礼。

庄严、肃穆、神圣。

在雄壮的国歌声中,五星红旗升到旗杆顶。

广场上、金水河畔,响起了热烈的掌声和欢呼声,人们( ),热泪盈眶,仰望着高高飘扬的五星红旗,久久不愿离去。

1.选择合适的词填到文中括号里。

英姿勃发 冉冉上升 心潮澎湃

万头攒动 四面八方 成千上万

成千上万 四面八方 英姿勃发 万头攒动

冉冉上升 心潮澎湃

2.本文描写了天安门前的一次升旗仪式,依次记叙的是_________________、升旗盛况、_____________、升旗后人们的心情。

人们等待升旗

众人行礼

3.文章字里行间洋溢着人们激动的心情,用横线画出一处,并试着给它做批注。

广场上、金水河畔……久久不愿离去。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:“心潮澎湃”“热泪盈眶”“久久不愿离去”等词体现了人们热爱祖国,为自己身为中国人而感到自豪和骄傲的心情。

三、百字练笔

请你模仿《开国大典》的场面描写,写一个学校升旗仪式的场面。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:星期一,学校举行了隆重的升旗仪式。老师和同学们的神情特别庄重。全体同学身穿校服,胸前飘着红领巾。当国歌奏响之时,所有同学一齐肃立,一齐敬队礼。接下来是师生在国旗下的演讲。我从他们的演讲中明白了深刻的道理、做人的准则、处世的礼仪。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地