黑龙江省龙西北八校联合体2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省龙西北八校联合体2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 450.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

龙西北八校联合体2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试题

一、选择题(每道题3分,共48分)

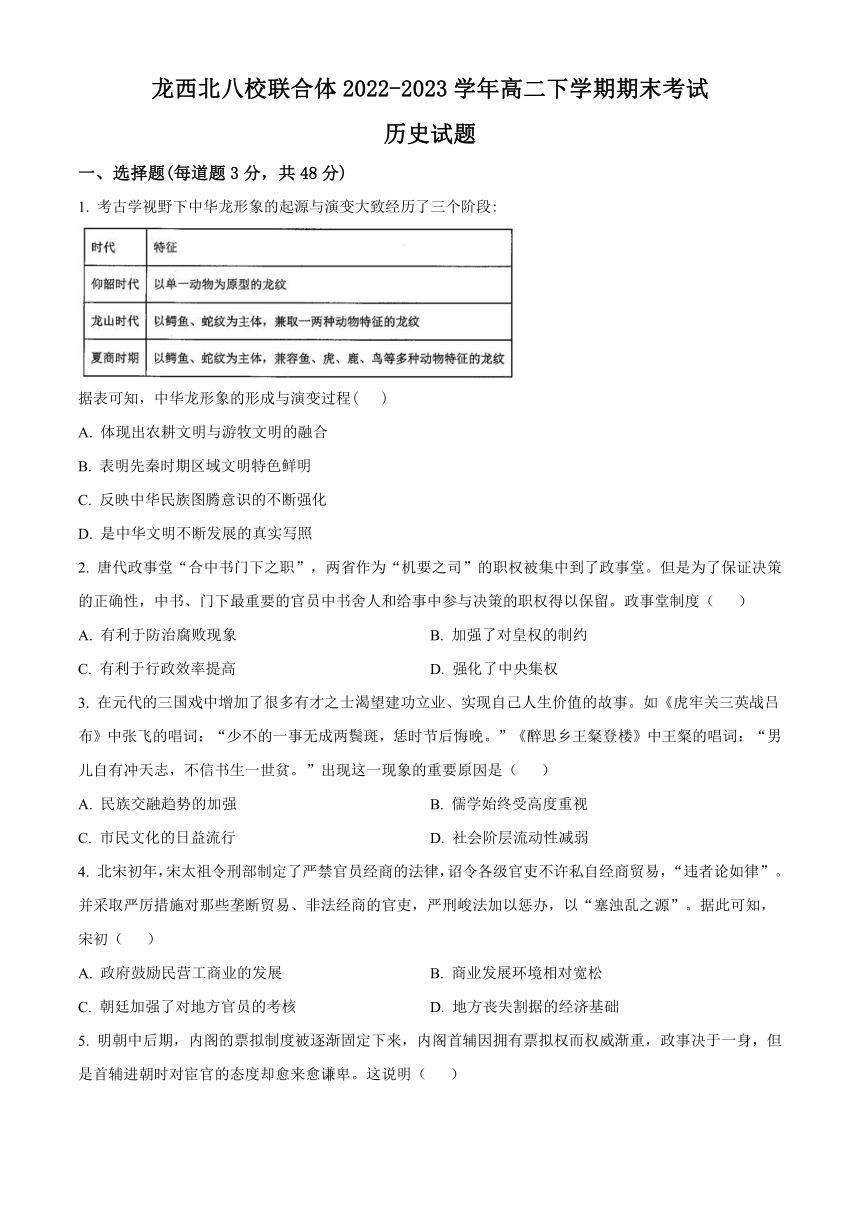

1. 考古学视野下中华龙形象的起源与演变大致经历了三个阶段:

据表可知,中华龙形象的形成与演变过程( )

A. 体现出农耕文明与游牧文明的融合

B. 表明先秦时期区域文明特色鲜明

C. 反映中华民族图腾意识的不断强化

D. 是中华文明不断发展的真实写照

2. 唐代政事堂“合中书门下之职”,两省作为“机要之司”的职权被集中到了政事堂。但是为了保证决策的正确性,中书、门下最重要的官员中书舍人和给事中参与决策的职权得以保留。政事堂制度( )

A. 有利于防治腐败现象 B. 加强了对皇权的制约

C. 有利于行政效率提高 D. 强化了中央集权

3. 在元代的三国戏中增加了很多有才之士渴望建功立业、实现自己人生价值的故事。如《虎牢关三英战吕布》中张飞的唱词:“少不的一事无成两鬓斑,恁时节后悔晚。”《醉思乡王粲登楼》中王粲的唱词:“男儿自有冲天志,不信书生一世贫。”出现这一现象的重要原因是( )

A. 民族交融趋势的加强 B. 儒学始终受高度重视

C. 市民文化的日益流行 D. 社会阶层流动性减弱

4. 北宋初年,宋太祖令刑部制定了严禁官员经商的法律,诏令各级官吏不许私自经商贸易,“违者论如律”。并采取严厉措施对那些垄断贸易、非法经商的官吏,严刑峻法加以惩办,以“塞浊乱之源”。据此可知,宋初( )

A. 政府鼓励民营工商业的发展 B. 商业发展环境相对宽松

C. 朝廷加强了对地方官员的考核 D. 地方丧失割据的经济基础

5. 明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A. 内阁下辖六部 B. 首辅就是宰相 C. 宦官握有实权 D. 内阁本质不变

6. 乾隆八年,清政府规定,对来自暹罗(泰国)运米的交易商船,贩运量达到五千石以上的免税银十分之三,万石以上的免税银十分之五。上述材料可佐证当时( )

A. 闭关自守的松动 B. 农耕经济的倒退

C. 朝贡贸易的发展 D. 人地矛盾的严峻

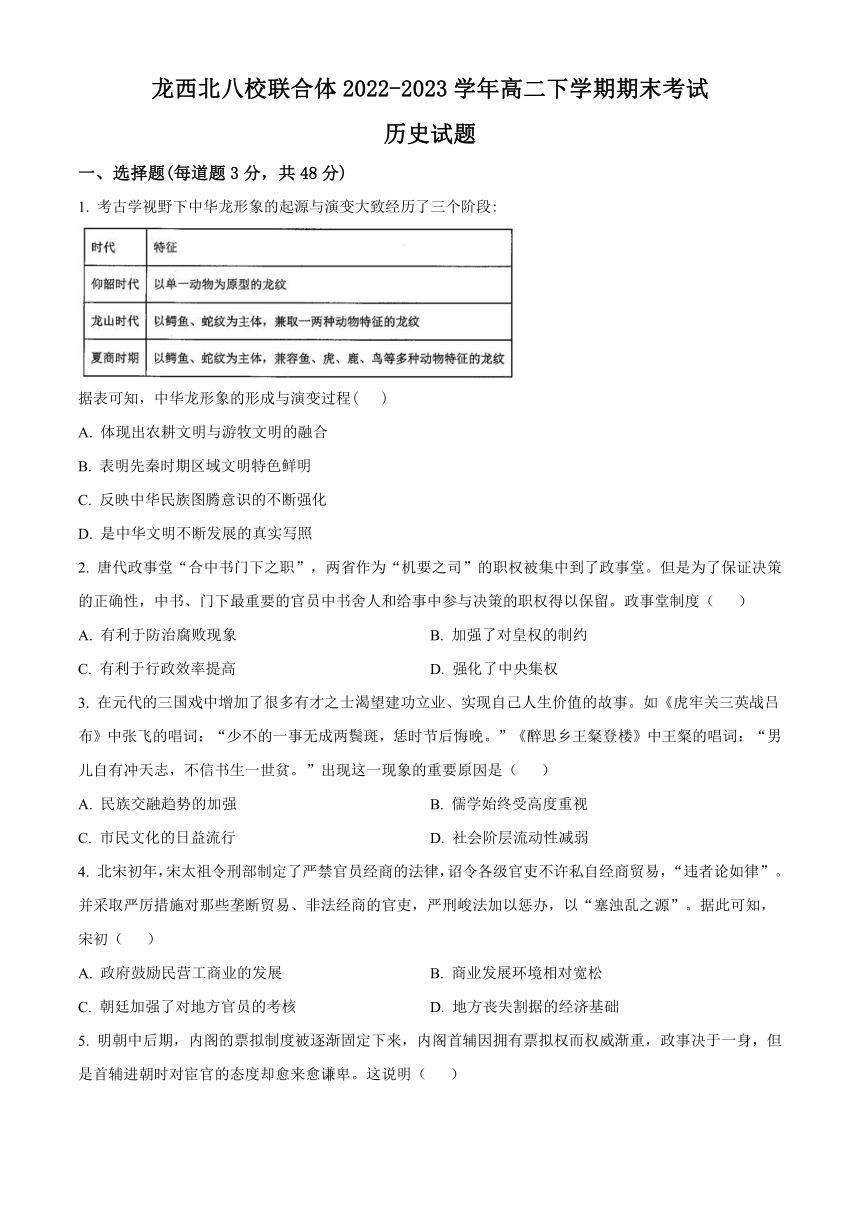

7. 表中这些高层建筑大量出现的最主要因素是( )

A. 第一次工业革命积累了大量资本 B. 充分吸收第二次工业革命的成果

C. 商业化的发展带来城市地价飞涨 D. 城市化使人们住房需求极速增长

8. 在甲骨卜辞记载中,传染病分为“疾疫”“疾口”“疾痐”“疾疥”“疟疾”等,人们认识到传染病具有流行性、季节性的特点,认为鬼神作祟、气候突变、饮食不洁等易造成传染病,并形成了祭祀疗法、收容隔离、药物疗法等治疗手段。这些做法( )

A. 防止了传染病的大规模传播

B. 建立了传染病防治保障体系

C. 形成了对传染病的科学认知

D. 反映了社会文明发展程度

9. 屈原《国殇》中写道:“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”曹植在《白马篇》中写道:“捐躯赴国难,视死忽如归。”陆游在《病起书怀》中感叹:“位卑未敢忘忧国。”这些作品透露出( )

A. 以人为本 B. 家国情怀 C. 和而不同 D. 自强不息

10. 1592年利玛窦来华后,了解中国传统文化、中国人思维和行为方式,盛赞孔子为“中国哲学家之中最有名”者,证明基督教与儒家有相通之处。利玛窦在南昌被称为“利举人”,在北京被称为“利进士”。这说明了( )

A. 选官制度呈现开放特征 B. 儒家文化顺应时代发展

C. 入乡随俗助力西学东渐 D. 东西文化相互吸收借鉴

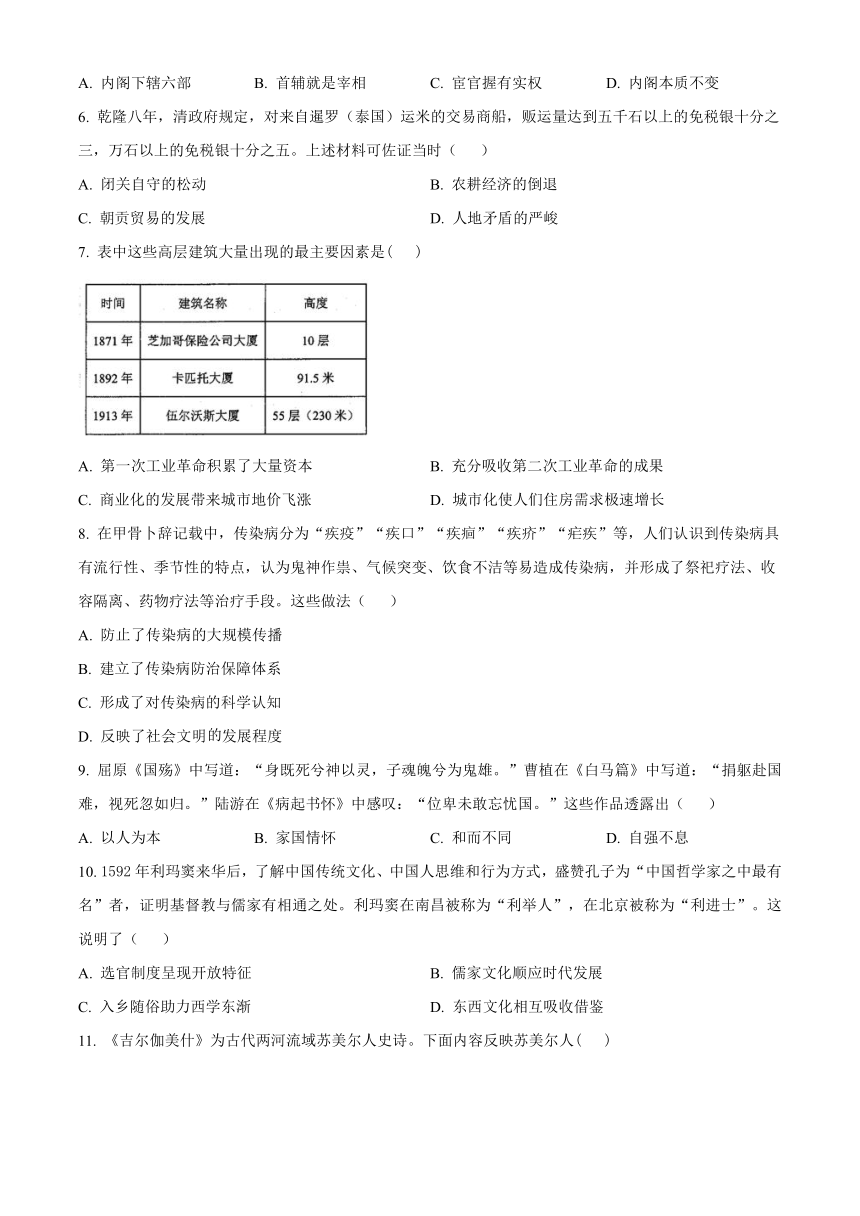

11. 《吉尔伽美什》为古代两河流域苏美尔人史诗。下面内容反映苏美尔人( )

A. 神灵崇拜盛行的社会生活 B. 渴望自由民主的观念

C. 充满了人文主义精神 D. 乐观向上生活态度

12. 保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。它的作用就是把印第安人与白人社区隔离开来,负担“文明开化”的功能,迫使保留地印第安人采取白人的生活方式。在政府支持下,宗教团体和传教士开赴印第安人的居住区进行大规模地传教活动。伴随西进运动,从19世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。该制度最重要的影响是( )

A. 促进资本主义工业的发展 B. 改变了北美洲的族群结构

C. 导致美国长期的种族矛盾 D. 南北矛盾激化且不可调和

13. 2007年7月31日,“丝绸之路”途经国家就“丝绸之路”联合申遗达成共识,希望这条不同文明、不同民族交流与融合贸易往来之路、文化交流之路成为全世界的共同遗产而被永世铭记、永远呵护。下列能作为我国申报丝绸之路条件的是

①开封古城 ②古长安城 ③大同云冈石窟 ④敦煌莫高窟

A. ①② B. ②④ C. ②③④ D. ①②③④

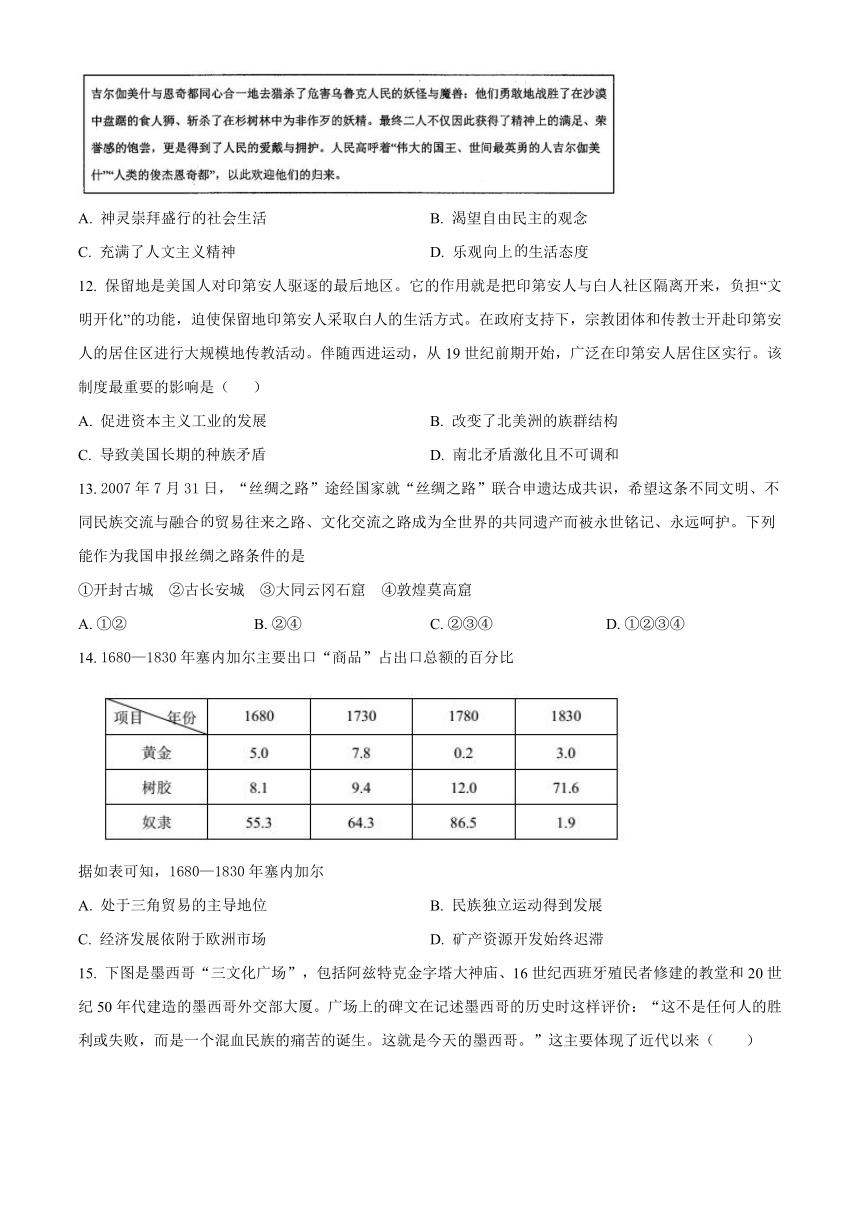

14. 1680—1830年塞内加尔主要出口“商品”占出口总额的百分比

据如表可知,1680—1830年塞内加尔

A. 处于三角贸易的主导地位 B. 民族独立运动得到发展

C. 经济发展依附于欧洲市场 D. 矿产资源开发始终迟滞

15. 下图是墨西哥“三文化广场”,包括阿兹特克金字塔大神庙、16世纪西班牙殖民者修建的教堂和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦。广场上的碑文在记述墨西哥的历史时这样评价:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族的痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要体现了近代以来( )

A. 文化碰撞与融合 B. 文化侵略与反抗

C. 文化创新与继承 D. 文化交流与借鉴

16. 卢浮宫起初是一座存放王室档案和珍宝的城堡。1791年,国民议会宣布卢浮宫既是王室居所,也是汇集科学、艺术的纪念物以及公共教育的场所,随后成立公共博物馆并正式向公众开放。至第三共和国时期,共和派特将卢浮宫打造为公民教育的重要场所。由此可知,卢浮宫的发展( )

A. 利于共和国的建立 B. 体现了追求自由的风气

C. 呈现平民化趋势 D. 提升了国民的专业素养

二、非选择题(4道题,共52分)

17. 【古代中国的边疆治理】

材料一 汉初,匈奴越过阴山、夺取河套等地,迫使汉界退至陕北、陇东一线。统治者不得不以防御姿态应对西北边疆问题。经过六七十年的休养生息,国家经济实力增强,地方王侯势力被严重削弱。面对匈奴的强大和不断侵扰,崇尚积极有为的汉武帝实施了有力的回击,重新获取了对北方和西北方的统治权,通过修筑边塞,派兵戍守,对当地进行了有效的经营……

——摘编自郑承燕《汉武帝对北方地区的经营及其影响》

材料二 在元朝的行省中,岭北、辽阳、云南、湖广、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理的事务,包括边疆民族。为迅速传递诏命和情报,元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度,“朝令夕至,声闻毕达”。“唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比之于内地”。根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,在中央设置的管理吐蕃事务的是帝师和宣政院。帝师是主管全国宗教事务的官员,一般情况下并不直接管理吐蕃事务,而是通过宣政院或向皇帝推荐吐蕃地方官的形式来管理。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝边疆治理的特点及其历史贡献。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪初巴黎的基础设施残破不堪,每天都发生严重的交通堵塞,水体污染导致的霍乱夺去了数万条生命。1853年,刚刚恢复帝制的法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程。道路建设是核心使命,第一条 铺设的林荫大道跨越了塞纳河并连接起几座广场与火车站,目的是疏导往返于火车站的交通流。林荫大道两旁的新式公寓住宅享有更通畅的空气。整个60年代,巴黎开发了长达26千米的林荫大道,其中最宏伟的就是为皇帝塑造的凯旋门景观——12条辐射状的街道交汇于此。巴黎还建设了饮用水系统、污水处理厂和逾60千米的宽敞明亮的新下水道。采用钢铁框架设计的新歌剧院代表了第二帝国文化上的巅峰,餐厅和咖啡馆在巴黎随处可见,大型百货公司提供了令人目不暇接的购物机会。这项改造计划不但使巴黎的面貌焕然一新,还为19世纪和20世纪初的城市规划树立了典范。

——摘编自(英)鲁伯特·克里斯琴《光之城:巴黎重建与现代大都会的诞生》

材料二 北京这座古城经过多年战乱已经满目疮痍。1953年6月北京都市计划委员会经多次讨论,在综合多种方案的基础上提出了《关于改建与扩建北京市规划草案》并上报中央。《草案》规定了为劳动人民服务的建设总方针,同时指出:“在城市性质上,北京应成为我国政治、经济、文化的中心,特别要把它建设成为我国强大的工业基地和技术科学中心。”为进一步加强首都规划,1958年又提出了《北京城市建设总体规划初步方案》。其中包括扩大城市绿化用地面积;解决北京水源问题;城市基础设施建设方面增建电站,发展集中供热;对城市交通加以系统改造等。

——摘编自鹿璐《新中国成立以来北京城市的总体规划》

(1)根据材料并结合所学知识,概括巴黎和北京城市规划的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析巴黎和北京城市规划提出的背景。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 15世纪末至19世纪,全球人口分布发生了巨大的变化。殖民主义使得欧洲人作为水手、军人、农民、商人、僧侣以及行政人员迁居海外。至1760年,欧洲移居美国的人口仅为160万,之后,移民速度有所加快,整个18世纪,就有约150万英国人移居“新大陆”。欧洲人口大量外迁的同时,大量的非洲黑人被贩卖至美洲。据估计,到达美洲的黑人数量16世纪为90万,17世纪为275万,18世纪为700万。这期间,同时也发生了欧亚人口向南往太平洋岛屿的迁移。

——摘编自方英义《国际人口迁移后果的历史考察》

材料二 中国近代以前的农村人口迁移类型单调,迁移农民的出路和活动范围也极其有限。在外人叩关的隆隆炮声中,大量华工走向世界。清政府放弃了以往对东北的封禁政策,关内外大规模的区域性人口流动以空前的速度进行。伴随着中国经济领域的变化,城市移民也随之增加。从中国近代农村人口迁移的发展顺序看,20世纪之前,人口迁移的数量较少。在此之后,人口迁移在数量上有了很大突破。以上海为例,1870年有工人4908人,20世纪初达到14000人。据北京农商部调查,1914~1918年平均每年有400万农户约2000万农村人口离村,占全国农村人口的6%。另据调查,1931年无锡洛社镇离村率为21%,河北盐山为13.5%,山东费县高达60%。同时,在县内、省内、省际三个迁移方向中,省际迁移的比重最大。

——摘编自官玉松《略论中国近代农村人口迁移的特点和性质》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15世纪末至19世纪世界人口迁移的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代农村人口迁移特点及原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 墨海书馆是1843年英国伦敦会传教士麦都思等在上海创建的书馆,为上海最早采用西式汉文铅印活字印刷术的印刷机构,1863年停业。以下为其主要出版书目。

《中国内地一瞥——在丝茶产区的一次旅行期间所见》,麦都思著,1845年。

《大美联邦志略》,二卷,(美国)裨治文撰,1851年。

《使徒保罗达罗马人书》,麦都思、王韬翻译,1857年。

《植物学》,八卷,(英国)韦廉臣著,(英国)艾约瑟译,1858年。

《代微积拾级》,十八卷,(美国)罗密士撰 李善兰译,1859年。

《新约全书》,麦都思、王韬翻译,1861年。

《代数学》,(英国)德·摩根著,李善兰、伟烈亚力译。

依据上述材料,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰)

龙西北八校联合体2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试题 答案解析

一、选择题(每道题3分,共48分)

1. 考古学视野下中华龙形象的起源与演变大致经历了三个阶段:

据表可知,中华龙形象的形成与演变过程( )

A. 体现出农耕文明与游牧文明的融合

B. 表明先秦时期区域文明特色鲜明

C. 反映中华民族图腾意识不断强化

D. 是中华文明不断发展的真实写照

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是推断题。据本题时间信息可知准确时空:古代的中国。据题干可知主要结论:考古学认为,中华龙形象的起源与演变大致经历了从单一动物形象到兼容多种动物形象的变化过程,反映了中华文明不断发展的真实写照。D项正确;材料反映中华龙形象的变化,而不能得出农耕文明与游牧文明的交流,排除A项;夏商时期中华龙形象,材料中没有提到区域文明特点,排除B项;材料反映中华龙形象的变化,而不是中华民族图腾意识的增强,排除C项。故选D项。

2. 唐代政事堂“合中书门下之职”,两省作为“机要之司”的职权被集中到了政事堂。但是为了保证决策的正确性,中书、门下最重要的官员中书舍人和给事中参与决策的职权得以保留。政事堂制度( )

A. 有利于防治腐败现象 B. 加强了对皇权的制约

C. 有利于行政效率提高 D. 强化了中央集权

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料,“中书、门下最重要的官员中书舍人和给事中参与决策的职权得以保留”,这样做的目的是让中书、门下广泛地参与决策,避免权力过于集中到政事堂,这样有利于决策的正确性,从而提高行政效率,C项正确;材料主要意思是“为了保证决策的正确性”,从而提高行政效率,而且政事堂制度对防治腐败的作用有限,排除A项;政事堂的设置是为了加强皇权,排除B项;政事堂的设置是为了加强君主专制,而不是加强中央对地方的控制,强化中央集权,排除D项。故选C项。

3. 在元代的三国戏中增加了很多有才之士渴望建功立业、实现自己人生价值的故事。如《虎牢关三英战吕布》中张飞的唱词:“少不的一事无成两鬓斑,恁时节后悔晚。”《醉思乡王粲登楼》中王粲的唱词:“男儿自有冲天志,不信书生一世贫。”出现这一现象的重要原因是( )

A. 民族交融趋势的加强 B. 儒学始终受高度重视

C. 市民文化的日益流行 D. 社会阶层流动性减弱

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是背景题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。根据材料可知,元代长期停止科举制,因而使得社会阶层流动性减弱,使得大量有才之士失去了上升空间,因此他们借戏曲人物之口表达对建功立业的渴望,D项正确;材料现象反映的是文人对建功立业的渴望,这与民族交融和市民文化流行无关,排除A、C两项;儒学在元初受到冷落,其后慢慢得到统治者重视,排除B项。故选D项。

4. 北宋初年,宋太祖令刑部制定了严禁官员经商的法律,诏令各级官吏不许私自经商贸易,“违者论如律”。并采取严厉措施对那些垄断贸易、非法经商的官吏,严刑峻法加以惩办,以“塞浊乱之源”。据此可知,宋初( )

A. 政府鼓励民营工商业的发展 B. 商业发展环境相对宽松

C. 朝廷加强了对地方官员的考核 D. 地方丧失割据的经济基础

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问词可知是推断题。据时间信息可知时空是北宋时期(中国)。据材料“宋太祖令刑部制定了严禁官员经商的法律,诏令各级官吏不许私自经商贸易”,可以看出宋初对于官员经商行为,严令禁止,同时又对垄断贸易、非法经商的官吏,进行惩办,体现出商业发展环境相对宽松,B项正确;商业环境的宽松,不代表政府鼓励工商业,排除A项;材料体现的是政府对官吏经商的严格限制,并未提及对官员的考核,排除C项;材料体现的是宋初商业环境的宽松,与地方割据无关,排除D项。故选B项。

5. 明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A. 内阁下辖六部 B. 首辅就是宰相 C. 宦官握有实权 D. 内阁本质不变

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料可知,明朝中后期,内阁首辅权威渐重,但对宦官的态度却愈来愈谦卑,而宦官是皇帝的影子,尤其是司礼监太监代表的是皇权,据此可以看出,明朝中后期的内阁与初创时的内阁,本质上都是皇帝的顾问机构,排除B项,D项正确;内阁始终不是正式的权力机关,不能统领六部,排除A项;宦官只是皇权的代表,操纵国家权柄的仍然是皇帝,排除C项。故选D项。

6. 乾隆八年,清政府规定,对来自暹罗(泰国)运米的交易商船,贩运量达到五千石以上的免税银十分之三,万石以上的免税银十分之五。上述材料可佐证当时( )

A. 闭关自守的松动 B. 农耕经济的倒退

C. 朝贡贸易的发展 D. 人地矛盾的严峻

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题推断题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝中国。根据材料“对来自暹罗(泰国)运米的交易商船,贩运量达到五千石以上的免税银十分之三,万石以上的免税银十分之五”可知,清政府在维持闭关锁国的背景下,对运米的商船少征收税银,体现了国内粮食的短缺,侧面体现了人地矛盾的严峻,D项正确;仅凭运米的商船一项无法体现闭关自守松动,排除A项;清朝农业有一定发展,只是人口增长较多,产生了人地矛盾,排除B项;朝贡贸易体现在朝贡往来,并非正常商贸往来,排除C项。故选D项。

7. 表中这些高层建筑大量出现的最主要因素是( )

A. 第一次工业革命积累了大量资本 B. 充分吸收第二次工业革命的成果

C. 商业化的发展带来城市地价飞涨 D. 城市化使人们住房需求极速增长

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是原因题。据本题时间信息可知准确时空:19世纪末20世纪初的美国。据题干可知主要结论:19世纪末20世纪初,高层建筑物大量出现,高度不断增加。结合所学可知,19世纪后期第二次工业革命发生,钢铁业发展迅速,因此钢铁业的发展是促使了高层建筑大量出现的最主要原因,B项正确;18世纪中期到19世纪中期发生第一次工业革命,与材料时间不符,排除A项;CD项是外部因素,而高层建筑物大量出现最主要原因是建筑技术的因素,排除CD项。故选B项。

8. 在甲骨卜辞记载中,传染病分为“疾疫”“疾口”“疾痐”“疾疥”“疟疾”等,人们认识到传染病具有流行性、季节性的特点,认为鬼神作祟、气候突变、饮食不洁等易造成传染病,并形成了祭祀疗法、收容隔离、药物疗法等治疗手段。这些做法( )

A. 防止了传染病的大规模传播

B. 建立了传染病防治保障体系

C. 形成了对传染病的科学认知

D. 反映了社会文明的发展程度

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题 。据本题次题干D项的提示词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:甲骨卜辞关于传染病的记载。由材料可知甲骨卜辞记载中有关疾病病名 、传染病的特点、疾病发病原因及防治措施,说明甲骨卜辞已经认识到了传染病有季节性和流行性的特点,并针对发病原因,采取相应的措施,反映了社会的进步,D项正确;防止了传染病的大规模传播表述太绝对,排除A项;材料强调的是甲骨卜辞记载中有关疾病病名 、传染病的特点、疾病发病原因及防治措施等信息,没提到传染病防治保障体系,排除B项;材料“鬼神作祟”“祭祀疗法”都体现的是对传染病的认识具有浓厚的封建迷信色彩,排除C项。故选D项。

9. 屈原《国殇》中写道:“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”曹植在《白马篇》中写道:“捐躯赴国难,视死忽如归。”陆游在《病起书怀》中感叹:“位卑未敢忘忧国。”这些作品透露出( )

A. 以人为本 B. 家国情怀 C. 和而不同 D. 自强不息

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空:古代中国。结合所学知识可知,家国情怀基本内涵包括家国同构、共同体意识和仁爱之情,其实现路径强调个人修身、重视亲情、心怀天下。因此材料“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”“捐躯赴国难,视死忽如归。”体现的是家国情怀,B项正确;以人为本是对人的重视,与材料无关,排除A项;和而不同指和睦地相处,但不随便附和,与材料无关,排除C项;自强不息指的是努力上进,永不懈怠,与材料无关,排除D项。故选B项。

10. 1592年利玛窦来华后,了解中国传统文化、中国人思维和行为方式,盛赞孔子为“中国哲学家之中最有名”者,证明基督教与儒家有相通之处。利玛窦在南昌被称为“利举人”,在北京被称为“利进士”。这说明了( )

A. 选官制度呈现开放特征 B. 儒家文化顺应时代发展

C. 入乡随俗助力西学东渐 D. 东西文化相互吸收借鉴

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是明代。根据材料“盛赞孔子为‘中国哲学家之中最有名’者,证明基督教与儒家有相通之处。……在北京被称为‘利进士’。”可知,利玛窦高度赞扬孔子,证明基督教与儒家有相通之处,体现了传教士借助中国传统文化宣传西方基督教思想的特征,这有助于减少西学东渐的思想阻力,C项正确;材料未涉及明代选官制度的特征,与题干信息无关,排除A项;材料反映的是西学借鉴中国文化的信息,体现不出儒家文化顺应时代发展的信息,与史实不符,排除B项;材料未涉及儒家文化吸收西方文化的信息,体现不出东西文化相互吸收借鉴的信息,排除D项。故选C项。

11. 《吉尔伽美什》为古代两河流域苏美尔人史诗。下面内容反映苏美尔人( )

A. 神灵崇拜盛行的社会生活 B. 渴望自由民主的观念

C. 充满了人文主义精神 D. 乐观向上的生活态度

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代巴比伦。材料表明吉尔伽美什和恩奇都同心合一去猎杀妖怪和魔兽,并且勇敢的战胜了食人狮和妖精,最终他们二人获得了精神上的满足,这强调了人的力量与能力,突出人的作用是人文精神的体现,C项正确;材料体现的是吉尔伽美什和恩奇都的作用,不是神灵崇拜,排除A项;材料只是让人民免于妖怪等的迫害,不涉及自由民主,排除B项;材料只是体现了人文精神不涉及对生活的态度,排除D项。故选C项。

12. 保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。它的作用就是把印第安人与白人社区隔离开来,负担“文明开化”的功能,迫使保留地印第安人采取白人的生活方式。在政府支持下,宗教团体和传教士开赴印第安人的居住区进行大规模地传教活动。伴随西进运动,从19世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。该制度最重要的影响是( )

A. 促进资本主义工业的发展 B. 改变了北美洲的族群结构

C. 导致美国长期的种族矛盾 D. 南北矛盾激化且不可调和

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料“保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。……伴随西进运动,从19世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。”及所学可知,保留地制度是伴随着西进运动而出现的历史现象,极大地促进了北美资本主义的发展,从时间来看,19世纪前期处于工业革命时期,A项正确;材料无法直接得出北美洲族群结构改变的信息,排除B项;材料并非强调保留地制度与美国种族矛盾的关系,排除C项;材料未体现南北矛盾激化且不可调和的信息,排除D项。故选A项。

13. 2007年7月31日,“丝绸之路”途经国家就“丝绸之路”联合申遗达成共识,希望这条不同文明、不同民族交流与融合的贸易往来之路、文化交流之路成为全世界的共同遗产而被永世铭记、永远呵护。下列能作为我国申报丝绸之路条件的是

①开封古城 ②古长安城 ③大同云冈石窟 ④敦煌莫高窟

A ①② B. ②④ C. ②③④ D. ①②③④

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据材料和所学知识可知,开封古城不在古丝绸之路的线路上,不能作为申报丝绸之路条件,① 错误;古长安城是陆上丝绸之路的起点,可以作为申报丝绸之路条件,②正确;云冈石窟的造像气势宏伟,内容丰富多彩,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库,不在古丝绸之路的线路上,不能作为申报丝绸之路条件,③错误;敦煌莫高窟坐落在河西走廊西端的敦煌,是古丝绸之路的要道之一,④正确;故选B项,排除ACD项。

【点睛】

14. 1680—1830年塞内加尔主要出口“商品”占出口总额的百分比

据如表可知,1680—1830年塞内加尔

A. 处于三角贸易的主导地位 B. 民族独立运动得到发展

C. 经济发展依附于欧洲市场 D. 矿产资源开发始终迟滞

【答案】C

【解析】

【详解】依据表格内容来看,塞内加尔出口逐渐以原材料为主,说明其经济发展依附于欧洲市场。C正确;表格显示1680-1780年,一直以出口黑奴为主,结合所学可知,其处于次要地位,A排除;材料未体现民族独立运动,B排除;材料只是体现黄金出口少,不代表其开发迟滞,D排除。故选C。

15. 下图是墨西哥“三文化广场”,包括阿兹特克金字塔大神庙、16世纪西班牙殖民者修建的教堂和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦。广场上的碑文在记述墨西哥的历史时这样评价:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族的痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要体现了近代以来( )

A. 文化碰撞与融合 B. 文化侵略与反抗

C 文化创新与继承 D. 文化交流与借鉴

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,墨西哥“三文化广场”将阿兹特克人的金字塔大神庙、西班牙殖民者的教堂和墨西哥独立后的外交部大厦组合在一起,向世人展示墨西哥“混血民族”形成的历史,体现了近代以来欧洲殖民扩张在美洲引起的文化碰撞与融合,A项正确;文化侵略与反抗并非“三文化广场”要表达的主旨,排除B项;印第安人、西班牙人和当代墨西哥人的三大建筑并立,不能说明文化在继承中创新,排除C项;文化交流与借鉴与“三文化广场”是“一个混血民族的痛苦”诞生不符,排除D项。故选A项。

16. 卢浮宫起初是一座存放王室档案和珍宝的城堡。1791年,国民议会宣布卢浮宫既是王室居所,也是汇集科学、艺术的纪念物以及公共教育的场所,随后成立公共博物馆并正式向公众开放。至第三共和国时期,共和派特将卢浮宫打造为公民教育的重要场所。由此可知,卢浮宫的发展( )

A. 利于共和国的建立 B. 体现了追求自由的风气

C. 呈现平民化的趋势 D. 提升了国民的专业素养

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(法国)。据本题材料概括得出主要结论是:卢浮宫由“存放王室档案和珍宝的城堡”到“汇集科学、艺术的纪念物以及公共教育的场所,随后成立公共博物馆并正式向公众开放”,反映了卢浮宫发展中呈现出平民化的趋势,C项正确;卢浮宫向公众开放与共和制建立没有直接关系,排除A项;材料反映的是项公众开放的平民化趋势,没有体现自由风气,排除B项;卢浮宫有利于提升国民的素养,但对“专业素养”影响较小,排除D项。故选C项。

二、非选择题(4道题,共52分)

17. 【古代中国的边疆治理】

材料一 汉初,匈奴越过阴山、夺取河套等地,迫使汉界退至陕北、陇东一线。统治者不得不以防御姿态应对西北边疆问题。经过六七十年的休养生息,国家经济实力增强,地方王侯势力被严重削弱。面对匈奴的强大和不断侵扰,崇尚积极有为的汉武帝实施了有力的回击,重新获取了对北方和西北方的统治权,通过修筑边塞,派兵戍守,对当地进行了有效的经营……

——摘编自郑承燕《汉武帝对北方地区的经营及其影响》

材料二 在元朝的行省中,岭北、辽阳、云南、湖广、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理的事务,包括边疆民族。为迅速传递诏命和情报,元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度,“朝令夕至,声闻毕达”。“唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比之于内地”。根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,在中央设置的管理吐蕃事务的是帝师和宣政院。帝师是主管全国宗教事务的官员,一般情况下并不直接管理吐蕃事务,而是通过宣政院或向皇帝推荐吐蕃地方官的形式来管理。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝边疆治理的特点及其历史贡献。

【答案】(1)原因:社会经济的恢复与繁荣;中央集权的巩固和加强;匈奴对西汉构成严重威胁。

(2)特点:设行省管理边疆事务;建立驿站制度配合管理;因俗而治

贡献:行省制是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端;密切了边疆与中原的联系,实现了对边疆地区广泛而直接的管理;改变了唐以来的羁縻政策,加强了中央集权;使西藏正式归属中央政权管辖;奠定了我国疆域版图的基本格局。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类材料分析题。时空是西汉时期(中国)。据材料“经过六七十年的休养生息,国家经济实力增强”,得出社会经济的恢复与繁荣;据材料“地方王侯势力被严重削弱”,得出中央集权的巩固和加强;据材料“面对匈奴的强大和不断侵扰”,得出匈奴对西汉构成严重威胁。

【小问2详解】

本题是特点类材料分析题。时空是元朝(中国)。据材料“岭北、辽阳、云南、湖广、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理的事务”,得出设行省管理边疆事务;据材料“元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度”,得出建立驿站制度配合管理;据材料“根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策”,得出因俗而治。

贡献:从对地方行政制度的影响分析,得出行省制是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端;从对边疆的管理分析,得出密切了边疆与中原的联系,实现了对边疆地区广泛而直接的管理;据材料“往往在是,今皆赋役之,比之于内地”,得出改变了唐以来的羁縻政策,加强了中央集权;据材料“元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,在中央设置的管理吐蕃事务的是帝师和宣政院”,得出使西藏正式归属中央政权管辖;从对我国版图的影响分析,得出奠定了我国疆域版图的基本格局。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪初巴黎的基础设施残破不堪,每天都发生严重的交通堵塞,水体污染导致的霍乱夺去了数万条生命。1853年,刚刚恢复帝制的法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程。道路建设是核心使命,第一条 铺设的林荫大道跨越了塞纳河并连接起几座广场与火车站,目的是疏导往返于火车站的交通流。林荫大道两旁的新式公寓住宅享有更通畅的空气。整个60年代,巴黎开发了长达26千米的林荫大道,其中最宏伟的就是为皇帝塑造的凯旋门景观——12条辐射状的街道交汇于此。巴黎还建设了饮用水系统、污水处理厂和逾60千米的宽敞明亮的新下水道。采用钢铁框架设计的新歌剧院代表了第二帝国文化上的巅峰,餐厅和咖啡馆在巴黎随处可见,大型百货公司提供了令人目不暇接的购物机会。这项改造计划不但使巴黎的面貌焕然一新,还为19世纪和20世纪初的城市规划树立了典范。

——摘编自(英)鲁伯特·克里斯琴《光之城:巴黎重建与现代大都会的诞生》

材料二 北京这座古城经过多年战乱已经满目疮痍。1953年6月北京都市计划委员会经多次讨论,在综合多种方案的基础上提出了《关于改建与扩建北京市规划草案》并上报中央。《草案》规定了为劳动人民服务的建设总方针,同时指出:“在城市性质上,北京应成为我国政治、经济、文化的中心,特别要把它建设成为我国强大的工业基地和技术科学中心。”为进一步加强首都规划,1958年又提出了《北京城市建设总体规划初步方案》。其中包括扩大城市绿化用地面积;解决北京水源问题;城市基础设施建设方面增建电站,发展集中供热;对城市交通加以系统改造等。

——摘编自鹿璐《新中国成立以来北京城市的总体规划》

(1)根据材料并结合所学知识,概括巴黎和北京城市规划的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析巴黎和北京城市规划提出的背景。

【答案】(1)同:注重城市基础设施和居住条件的改造建设;都突出了首都的职能和地位。

异:巴黎的城市规划凸显了君主的权威。

北京的城市规划突出人民的主体地位。

(2)巴黎:工业革命快速发展;城市化进程加快,城市问题日益严重;法兰西第二帝国(新政权)建立。

北京:原有城市遭到战争破坏严重;新中国成立,建立社会主义国家;大规模工业化建设开展。

【解析】

【小问1详解】

本题是对比类材料分析题。时空是近现代史(中国、法国)。据材料“开启了一项庞大的巴黎市政改造工程”,“在综合多种方案的基础上提出了《关于改建与扩建北京市规划草案》并上报中央”,得出注重城市基础设施和居住条件的改造建设;据材料“北京应成为我国政治、经济、文化的中心,特别要把它建设成为我国强大的工业基地和技术科学中心”,得出都突出了首都的职能和地位。

异:据材料“其中最宏伟的就是为皇帝塑造的凯旋门景观”,得出巴黎的城市规划凸显了君主的权威。据材料“《草案》规定了为劳动人民服务的建设总方针”,得出北京的城市规划突出人民的主体地位。

【小问2详解】

本题是背景类材料分析题。时空是近现代史(中国、法国)。据材料“19世纪初巴黎的基础设施残破不堪,每天都发生严重的交通堵塞,水体污染导致的霍乱夺去了数万条生命”,得出工业革命快速发展;城市化进程加快,城市问题日益严重;据材料“刚刚恢复帝制的法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程”,得出法兰西第二帝国(新政权)建立。

北京:据材料“北京这座古城经过多年战乱已经满目疮痍”,得出原有城市遭到战争破坏严重;据材料“1953年6月北京都市计划委员会经多次讨论”,得出新中国成立,建立社会主义国家;从工业化建设分析,得出大规模工业化建设开展。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 15世纪末至19世纪,全球人口分布发生了巨大的变化。殖民主义使得欧洲人作为水手、军人、农民、商人、僧侣以及行政人员迁居海外。至1760年,欧洲移居美国的人口仅为160万,之后,移民速度有所加快,整个18世纪,就有约150万英国人移居“新大陆”。欧洲人口大量外迁的同时,大量的非洲黑人被贩卖至美洲。据估计,到达美洲的黑人数量16世纪为90万,17世纪为275万,18世纪为700万。这期间,同时也发生了欧亚人口向南往太平洋岛屿的迁移。

——摘编自方英义《国际人口迁移后果的历史考察》

材料二 中国近代以前的农村人口迁移类型单调,迁移农民的出路和活动范围也极其有限。在外人叩关的隆隆炮声中,大量华工走向世界。清政府放弃了以往对东北的封禁政策,关内外大规模的区域性人口流动以空前的速度进行。伴随着中国经济领域的变化,城市移民也随之增加。从中国近代农村人口迁移的发展顺序看,20世纪之前,人口迁移的数量较少。在此之后,人口迁移在数量上有了很大突破。以上海为例,1870年有工人4908人,20世纪初达到14000人。据北京农商部调查,1914~1918年平均每年有400万农户约2000万农村人口离村,占全国农村人口的6%。另据调查,1931年无锡洛社镇离村率为21%,河北盐山为13.5%,山东费县高达60%。同时,在县内、省内、省际三个迁移方向中,省际迁移的比重最大。

——摘编自官玉松《略论中国近代农村人口迁移的特点和性质》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15世纪末至19世纪世界人口迁移的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代农村人口迁移的特点及原因。

【答案】(1)特点:持续时间长;涉及范围广;迁移人口规模大;移民成分多样化;被动迁移与主动迁移并存;迁移地区主要为“新大陆”地区等。

影响:促进了美洲等地区的开发;促进了欧洲资本主义的发展;改变了美洲等地的人种(或改变了世界人口分布格局);推动了新大陆地区多元文化的形成与发展;使非洲丧失了大量精壮劳动力,造成了非洲的落后;加强了世界各地的联系(或推动了经济全球化进程)等。

(2)特点:迁移类型多样;人口流动在时间上的流动性(或迁移速度的阶段性);迁移规模大、范围广;人口流动在空间上的不平衡等。

原因:近代自然经济的解体(或农村经济的破产);城市工商业的发展(或城市化进程的加快);现代交通事业的发展;政府政策的调整;战争引发时局动荡等。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类和影响类材料分析题。时空是15世纪末至19世纪(世界)。根据材料一“15世纪末至19世纪”,可得出持续时间长;根据材料一“移居美国”,“向南往太平洲岛屿的迁移”等信息及所学,可得出涉及范围广;根据材料一“整个18世纪,就有约150万”,“16世纪为90万,17世纪为275万,18世纪为700万”等信息,可得出迁移人口规模大;根据材料一“欧洲人作为水手、军人、农民、商人、僧侣以及行政人员迁居海外”及所学,可得出移民成分多样化及被动迁移与主动迁移并存;根据材料一“移居美国”,“向南往太平洲岛屿的迁移”等信息及所学,可得出迁移地区主要为“新大陆”地区等。

影响:从美洲等大陆的开发分析,得出促进了美洲等地区的开发;从对欧洲资本主义的发展分析,得出促进了欧洲资本主义的发展;从对美洲人种的影响分析,得出改变了美洲等地的人种(或改变了世界人口分布格局);从对文化交流分析,得出推动了新大陆地区多元文化的形成与发展;从对非洲的影响分析,得出使非洲丧失了大量精壮劳动力,造成了非洲的落后;从对世界之间的联系分析,得出加强了世界各地的联系(或推动了经济全球化进程)等。

【小问2详解】

本题是特点类和背景类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料二“大量华工走向世界”“关内外大规模的区域性人口流动”“城市移民也随之增加”等信息,可得出迁移类型多样;根据材料二“20世纪之前,人口迁移的数量较少。在此之后,人口迁移在数量上有了很大突破”,可得出人口流动在时间上的流动性(或迁移速度的阶段性);根据材料二“据北京农商部调查,1914~1918年平均每年有400万农户约2000万农村人口离村,占全国农村人口的6%”,“同时,在县内、省内、省际三个迁移方向中,省际迁移的比重最大”,可得出迁移规模大、范围广;根据材料二“1931年无锡洛社镇离村率为21%,河北盐山为13.5%,山东费县高达60%”可得出人口流动在空间上的不平衡等。

原因:根据材料二“伴随着中国经济领域的变化”及所学,可得出近代自然经济的解体(或农村经济的破产);根据材料“城市移民也随之增加”,得出城市工商业的发展(或城市化进程的加快);从交通运输角度分析,得出现代交通事业的发展;根据材料二“清政府放弃了以往对东北的封禁政策”,可得出政府政策的调整;从战争的角度分析,得出战争引发时局动荡等。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 墨海书馆是1843年英国伦敦会传教士麦都思等在上海创建的书馆,为上海最早采用西式汉文铅印活字印刷术的印刷机构,1863年停业。以下为其主要出版书目。

《中国内地一瞥——在丝茶产区的一次旅行期间所见》,麦都思著,1845年。

《大美联邦志略》,二卷,(美国)裨治文撰,1851年。

《使徒保罗达罗马人书》,麦都思、王韬翻译,1857年。

《植物学》,八卷,(英国)韦廉臣著,(英国)艾约瑟译,1858年。

《代微积拾级》,十八卷,(美国)罗密士撰 李善兰译,1859年。

《新约全书》,麦都思、王韬翻译,1861年。

《代数学》,(英国)德·摩根著,李善兰、伟烈亚力译。

依据上述材料,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰)

【答案】示例

论题:近代图书出版推动了西学东渐。

墨海书馆是近代外国人在华创办的书馆,为上海最早采用西式汉文铅印活字印刷术的印刷机构,引进西方先进的机器生产,有利于中国印刷出版业的近代化。从其20年间出版发行的书目来看,有利于中国人了解西方,学习西方,推动了西学东渐。

《中国内地一瞥——在丝茶产区的一次旅行期间所见》,有助于西方人对中国的进一步了解。《大美联邦志略》可以帮助中国人了解美国等西方国家的历史地理及制度等,《植物学》《代微积拾级》《代数学》介绍西方的科学技术,推动科学技术在中国的传播,《使徒保罗达罗马人书》《新约全书》则为宗教书籍,传播西方的基督教思想。在墨海书馆组织下,一批通晓西学的学者如王韬、李善兰,他们和外国人合作等撰写、翻译了许多介绍西方政治、科学、宗教的书籍。这些介绍西方政治、科学、宗教的书籍,促进了西学东渐的进程。

鸦片战争打开了中国大门,随着西方资本主义势力侵入中国,西方的思想、科技、宗教在中国得到传播,中国人也从天朝上国的迷梦惊醒,瞩目世界,向西方学习的思潮逐步形成,墨海书馆的出现适应了历史发展趋势,推动了西学东渐,对中国社会走向近代化起到了一定的推动作用。

【解析】

【详解】本题属于开放性试题,考查中国近代的思想文化,侧重考查鸦片战争后的西学东渐。首先从材料获取重要信息,如书馆创建人,创建的时间,生产的方式,出版的书目及作者,根据书目判断其核心内容,并加以分类等。然后拟定论题,根据书目以及作者等信息,可以判断从西学东渐的角度拟定。论题可以是近代图书出版推动了西学东渐。其次结合所学知识对论题进行论述,要从书目涉及的内容、鸦片战争后的社会背景等角度论述,最后强调结论。表述成文要注意史论结合,论从史出,叙述完整,逻辑严密,条理清晰,紧扣主题。言之有理即可。

历史试题

一、选择题(每道题3分,共48分)

1. 考古学视野下中华龙形象的起源与演变大致经历了三个阶段:

据表可知,中华龙形象的形成与演变过程( )

A. 体现出农耕文明与游牧文明的融合

B. 表明先秦时期区域文明特色鲜明

C. 反映中华民族图腾意识的不断强化

D. 是中华文明不断发展的真实写照

2. 唐代政事堂“合中书门下之职”,两省作为“机要之司”的职权被集中到了政事堂。但是为了保证决策的正确性,中书、门下最重要的官员中书舍人和给事中参与决策的职权得以保留。政事堂制度( )

A. 有利于防治腐败现象 B. 加强了对皇权的制约

C. 有利于行政效率提高 D. 强化了中央集权

3. 在元代的三国戏中增加了很多有才之士渴望建功立业、实现自己人生价值的故事。如《虎牢关三英战吕布》中张飞的唱词:“少不的一事无成两鬓斑,恁时节后悔晚。”《醉思乡王粲登楼》中王粲的唱词:“男儿自有冲天志,不信书生一世贫。”出现这一现象的重要原因是( )

A. 民族交融趋势的加强 B. 儒学始终受高度重视

C. 市民文化的日益流行 D. 社会阶层流动性减弱

4. 北宋初年,宋太祖令刑部制定了严禁官员经商的法律,诏令各级官吏不许私自经商贸易,“违者论如律”。并采取严厉措施对那些垄断贸易、非法经商的官吏,严刑峻法加以惩办,以“塞浊乱之源”。据此可知,宋初( )

A. 政府鼓励民营工商业的发展 B. 商业发展环境相对宽松

C. 朝廷加强了对地方官员的考核 D. 地方丧失割据的经济基础

5. 明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A. 内阁下辖六部 B. 首辅就是宰相 C. 宦官握有实权 D. 内阁本质不变

6. 乾隆八年,清政府规定,对来自暹罗(泰国)运米的交易商船,贩运量达到五千石以上的免税银十分之三,万石以上的免税银十分之五。上述材料可佐证当时( )

A. 闭关自守的松动 B. 农耕经济的倒退

C. 朝贡贸易的发展 D. 人地矛盾的严峻

7. 表中这些高层建筑大量出现的最主要因素是( )

A. 第一次工业革命积累了大量资本 B. 充分吸收第二次工业革命的成果

C. 商业化的发展带来城市地价飞涨 D. 城市化使人们住房需求极速增长

8. 在甲骨卜辞记载中,传染病分为“疾疫”“疾口”“疾痐”“疾疥”“疟疾”等,人们认识到传染病具有流行性、季节性的特点,认为鬼神作祟、气候突变、饮食不洁等易造成传染病,并形成了祭祀疗法、收容隔离、药物疗法等治疗手段。这些做法( )

A. 防止了传染病的大规模传播

B. 建立了传染病防治保障体系

C. 形成了对传染病的科学认知

D. 反映了社会文明发展程度

9. 屈原《国殇》中写道:“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”曹植在《白马篇》中写道:“捐躯赴国难,视死忽如归。”陆游在《病起书怀》中感叹:“位卑未敢忘忧国。”这些作品透露出( )

A. 以人为本 B. 家国情怀 C. 和而不同 D. 自强不息

10. 1592年利玛窦来华后,了解中国传统文化、中国人思维和行为方式,盛赞孔子为“中国哲学家之中最有名”者,证明基督教与儒家有相通之处。利玛窦在南昌被称为“利举人”,在北京被称为“利进士”。这说明了( )

A. 选官制度呈现开放特征 B. 儒家文化顺应时代发展

C. 入乡随俗助力西学东渐 D. 东西文化相互吸收借鉴

11. 《吉尔伽美什》为古代两河流域苏美尔人史诗。下面内容反映苏美尔人( )

A. 神灵崇拜盛行的社会生活 B. 渴望自由民主的观念

C. 充满了人文主义精神 D. 乐观向上生活态度

12. 保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。它的作用就是把印第安人与白人社区隔离开来,负担“文明开化”的功能,迫使保留地印第安人采取白人的生活方式。在政府支持下,宗教团体和传教士开赴印第安人的居住区进行大规模地传教活动。伴随西进运动,从19世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。该制度最重要的影响是( )

A. 促进资本主义工业的发展 B. 改变了北美洲的族群结构

C. 导致美国长期的种族矛盾 D. 南北矛盾激化且不可调和

13. 2007年7月31日,“丝绸之路”途经国家就“丝绸之路”联合申遗达成共识,希望这条不同文明、不同民族交流与融合贸易往来之路、文化交流之路成为全世界的共同遗产而被永世铭记、永远呵护。下列能作为我国申报丝绸之路条件的是

①开封古城 ②古长安城 ③大同云冈石窟 ④敦煌莫高窟

A. ①② B. ②④ C. ②③④ D. ①②③④

14. 1680—1830年塞内加尔主要出口“商品”占出口总额的百分比

据如表可知,1680—1830年塞内加尔

A. 处于三角贸易的主导地位 B. 民族独立运动得到发展

C. 经济发展依附于欧洲市场 D. 矿产资源开发始终迟滞

15. 下图是墨西哥“三文化广场”,包括阿兹特克金字塔大神庙、16世纪西班牙殖民者修建的教堂和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦。广场上的碑文在记述墨西哥的历史时这样评价:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族的痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要体现了近代以来( )

A. 文化碰撞与融合 B. 文化侵略与反抗

C. 文化创新与继承 D. 文化交流与借鉴

16. 卢浮宫起初是一座存放王室档案和珍宝的城堡。1791年,国民议会宣布卢浮宫既是王室居所,也是汇集科学、艺术的纪念物以及公共教育的场所,随后成立公共博物馆并正式向公众开放。至第三共和国时期,共和派特将卢浮宫打造为公民教育的重要场所。由此可知,卢浮宫的发展( )

A. 利于共和国的建立 B. 体现了追求自由的风气

C. 呈现平民化趋势 D. 提升了国民的专业素养

二、非选择题(4道题,共52分)

17. 【古代中国的边疆治理】

材料一 汉初,匈奴越过阴山、夺取河套等地,迫使汉界退至陕北、陇东一线。统治者不得不以防御姿态应对西北边疆问题。经过六七十年的休养生息,国家经济实力增强,地方王侯势力被严重削弱。面对匈奴的强大和不断侵扰,崇尚积极有为的汉武帝实施了有力的回击,重新获取了对北方和西北方的统治权,通过修筑边塞,派兵戍守,对当地进行了有效的经营……

——摘编自郑承燕《汉武帝对北方地区的经营及其影响》

材料二 在元朝的行省中,岭北、辽阳、云南、湖广、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理的事务,包括边疆民族。为迅速传递诏命和情报,元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度,“朝令夕至,声闻毕达”。“唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比之于内地”。根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,在中央设置的管理吐蕃事务的是帝师和宣政院。帝师是主管全国宗教事务的官员,一般情况下并不直接管理吐蕃事务,而是通过宣政院或向皇帝推荐吐蕃地方官的形式来管理。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝边疆治理的特点及其历史贡献。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪初巴黎的基础设施残破不堪,每天都发生严重的交通堵塞,水体污染导致的霍乱夺去了数万条生命。1853年,刚刚恢复帝制的法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程。道路建设是核心使命,第一条 铺设的林荫大道跨越了塞纳河并连接起几座广场与火车站,目的是疏导往返于火车站的交通流。林荫大道两旁的新式公寓住宅享有更通畅的空气。整个60年代,巴黎开发了长达26千米的林荫大道,其中最宏伟的就是为皇帝塑造的凯旋门景观——12条辐射状的街道交汇于此。巴黎还建设了饮用水系统、污水处理厂和逾60千米的宽敞明亮的新下水道。采用钢铁框架设计的新歌剧院代表了第二帝国文化上的巅峰,餐厅和咖啡馆在巴黎随处可见,大型百货公司提供了令人目不暇接的购物机会。这项改造计划不但使巴黎的面貌焕然一新,还为19世纪和20世纪初的城市规划树立了典范。

——摘编自(英)鲁伯特·克里斯琴《光之城:巴黎重建与现代大都会的诞生》

材料二 北京这座古城经过多年战乱已经满目疮痍。1953年6月北京都市计划委员会经多次讨论,在综合多种方案的基础上提出了《关于改建与扩建北京市规划草案》并上报中央。《草案》规定了为劳动人民服务的建设总方针,同时指出:“在城市性质上,北京应成为我国政治、经济、文化的中心,特别要把它建设成为我国强大的工业基地和技术科学中心。”为进一步加强首都规划,1958年又提出了《北京城市建设总体规划初步方案》。其中包括扩大城市绿化用地面积;解决北京水源问题;城市基础设施建设方面增建电站,发展集中供热;对城市交通加以系统改造等。

——摘编自鹿璐《新中国成立以来北京城市的总体规划》

(1)根据材料并结合所学知识,概括巴黎和北京城市规划的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析巴黎和北京城市规划提出的背景。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 15世纪末至19世纪,全球人口分布发生了巨大的变化。殖民主义使得欧洲人作为水手、军人、农民、商人、僧侣以及行政人员迁居海外。至1760年,欧洲移居美国的人口仅为160万,之后,移民速度有所加快,整个18世纪,就有约150万英国人移居“新大陆”。欧洲人口大量外迁的同时,大量的非洲黑人被贩卖至美洲。据估计,到达美洲的黑人数量16世纪为90万,17世纪为275万,18世纪为700万。这期间,同时也发生了欧亚人口向南往太平洋岛屿的迁移。

——摘编自方英义《国际人口迁移后果的历史考察》

材料二 中国近代以前的农村人口迁移类型单调,迁移农民的出路和活动范围也极其有限。在外人叩关的隆隆炮声中,大量华工走向世界。清政府放弃了以往对东北的封禁政策,关内外大规模的区域性人口流动以空前的速度进行。伴随着中国经济领域的变化,城市移民也随之增加。从中国近代农村人口迁移的发展顺序看,20世纪之前,人口迁移的数量较少。在此之后,人口迁移在数量上有了很大突破。以上海为例,1870年有工人4908人,20世纪初达到14000人。据北京农商部调查,1914~1918年平均每年有400万农户约2000万农村人口离村,占全国农村人口的6%。另据调查,1931年无锡洛社镇离村率为21%,河北盐山为13.5%,山东费县高达60%。同时,在县内、省内、省际三个迁移方向中,省际迁移的比重最大。

——摘编自官玉松《略论中国近代农村人口迁移的特点和性质》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15世纪末至19世纪世界人口迁移的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代农村人口迁移特点及原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 墨海书馆是1843年英国伦敦会传教士麦都思等在上海创建的书馆,为上海最早采用西式汉文铅印活字印刷术的印刷机构,1863年停业。以下为其主要出版书目。

《中国内地一瞥——在丝茶产区的一次旅行期间所见》,麦都思著,1845年。

《大美联邦志略》,二卷,(美国)裨治文撰,1851年。

《使徒保罗达罗马人书》,麦都思、王韬翻译,1857年。

《植物学》,八卷,(英国)韦廉臣著,(英国)艾约瑟译,1858年。

《代微积拾级》,十八卷,(美国)罗密士撰 李善兰译,1859年。

《新约全书》,麦都思、王韬翻译,1861年。

《代数学》,(英国)德·摩根著,李善兰、伟烈亚力译。

依据上述材料,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰)

龙西北八校联合体2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试题 答案解析

一、选择题(每道题3分,共48分)

1. 考古学视野下中华龙形象的起源与演变大致经历了三个阶段:

据表可知,中华龙形象的形成与演变过程( )

A. 体现出农耕文明与游牧文明的融合

B. 表明先秦时期区域文明特色鲜明

C. 反映中华民族图腾意识不断强化

D. 是中华文明不断发展的真实写照

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是推断题。据本题时间信息可知准确时空:古代的中国。据题干可知主要结论:考古学认为,中华龙形象的起源与演变大致经历了从单一动物形象到兼容多种动物形象的变化过程,反映了中华文明不断发展的真实写照。D项正确;材料反映中华龙形象的变化,而不能得出农耕文明与游牧文明的交流,排除A项;夏商时期中华龙形象,材料中没有提到区域文明特点,排除B项;材料反映中华龙形象的变化,而不是中华民族图腾意识的增强,排除C项。故选D项。

2. 唐代政事堂“合中书门下之职”,两省作为“机要之司”的职权被集中到了政事堂。但是为了保证决策的正确性,中书、门下最重要的官员中书舍人和给事中参与决策的职权得以保留。政事堂制度( )

A. 有利于防治腐败现象 B. 加强了对皇权的制约

C. 有利于行政效率提高 D. 强化了中央集权

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料,“中书、门下最重要的官员中书舍人和给事中参与决策的职权得以保留”,这样做的目的是让中书、门下广泛地参与决策,避免权力过于集中到政事堂,这样有利于决策的正确性,从而提高行政效率,C项正确;材料主要意思是“为了保证决策的正确性”,从而提高行政效率,而且政事堂制度对防治腐败的作用有限,排除A项;政事堂的设置是为了加强皇权,排除B项;政事堂的设置是为了加强君主专制,而不是加强中央对地方的控制,强化中央集权,排除D项。故选C项。

3. 在元代的三国戏中增加了很多有才之士渴望建功立业、实现自己人生价值的故事。如《虎牢关三英战吕布》中张飞的唱词:“少不的一事无成两鬓斑,恁时节后悔晚。”《醉思乡王粲登楼》中王粲的唱词:“男儿自有冲天志,不信书生一世贫。”出现这一现象的重要原因是( )

A. 民族交融趋势的加强 B. 儒学始终受高度重视

C. 市民文化的日益流行 D. 社会阶层流动性减弱

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是背景题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。根据材料可知,元代长期停止科举制,因而使得社会阶层流动性减弱,使得大量有才之士失去了上升空间,因此他们借戏曲人物之口表达对建功立业的渴望,D项正确;材料现象反映的是文人对建功立业的渴望,这与民族交融和市民文化流行无关,排除A、C两项;儒学在元初受到冷落,其后慢慢得到统治者重视,排除B项。故选D项。

4. 北宋初年,宋太祖令刑部制定了严禁官员经商的法律,诏令各级官吏不许私自经商贸易,“违者论如律”。并采取严厉措施对那些垄断贸易、非法经商的官吏,严刑峻法加以惩办,以“塞浊乱之源”。据此可知,宋初( )

A. 政府鼓励民营工商业的发展 B. 商业发展环境相对宽松

C. 朝廷加强了对地方官员的考核 D. 地方丧失割据的经济基础

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问词可知是推断题。据时间信息可知时空是北宋时期(中国)。据材料“宋太祖令刑部制定了严禁官员经商的法律,诏令各级官吏不许私自经商贸易”,可以看出宋初对于官员经商行为,严令禁止,同时又对垄断贸易、非法经商的官吏,进行惩办,体现出商业发展环境相对宽松,B项正确;商业环境的宽松,不代表政府鼓励工商业,排除A项;材料体现的是政府对官吏经商的严格限制,并未提及对官员的考核,排除C项;材料体现的是宋初商业环境的宽松,与地方割据无关,排除D项。故选B项。

5. 明朝中后期,内阁的票拟制度被逐渐固定下来,内阁首辅因拥有票拟权而权威渐重,政事决于一身,但是首辅进朝时对宦官的态度却愈来愈谦卑。这说明( )

A. 内阁下辖六部 B. 首辅就是宰相 C. 宦官握有实权 D. 内阁本质不变

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料可知,明朝中后期,内阁首辅权威渐重,但对宦官的态度却愈来愈谦卑,而宦官是皇帝的影子,尤其是司礼监太监代表的是皇权,据此可以看出,明朝中后期的内阁与初创时的内阁,本质上都是皇帝的顾问机构,排除B项,D项正确;内阁始终不是正式的权力机关,不能统领六部,排除A项;宦官只是皇权的代表,操纵国家权柄的仍然是皇帝,排除C项。故选D项。

6. 乾隆八年,清政府规定,对来自暹罗(泰国)运米的交易商船,贩运量达到五千石以上的免税银十分之三,万石以上的免税银十分之五。上述材料可佐证当时( )

A. 闭关自守的松动 B. 农耕经济的倒退

C. 朝贡贸易的发展 D. 人地矛盾的严峻

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题推断题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝中国。根据材料“对来自暹罗(泰国)运米的交易商船,贩运量达到五千石以上的免税银十分之三,万石以上的免税银十分之五”可知,清政府在维持闭关锁国的背景下,对运米的商船少征收税银,体现了国内粮食的短缺,侧面体现了人地矛盾的严峻,D项正确;仅凭运米的商船一项无法体现闭关自守松动,排除A项;清朝农业有一定发展,只是人口增长较多,产生了人地矛盾,排除B项;朝贡贸易体现在朝贡往来,并非正常商贸往来,排除C项。故选D项。

7. 表中这些高层建筑大量出现的最主要因素是( )

A. 第一次工业革命积累了大量资本 B. 充分吸收第二次工业革命的成果

C. 商业化的发展带来城市地价飞涨 D. 城市化使人们住房需求极速增长

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是原因题。据本题时间信息可知准确时空:19世纪末20世纪初的美国。据题干可知主要结论:19世纪末20世纪初,高层建筑物大量出现,高度不断增加。结合所学可知,19世纪后期第二次工业革命发生,钢铁业发展迅速,因此钢铁业的发展是促使了高层建筑大量出现的最主要原因,B项正确;18世纪中期到19世纪中期发生第一次工业革命,与材料时间不符,排除A项;CD项是外部因素,而高层建筑物大量出现最主要原因是建筑技术的因素,排除CD项。故选B项。

8. 在甲骨卜辞记载中,传染病分为“疾疫”“疾口”“疾痐”“疾疥”“疟疾”等,人们认识到传染病具有流行性、季节性的特点,认为鬼神作祟、气候突变、饮食不洁等易造成传染病,并形成了祭祀疗法、收容隔离、药物疗法等治疗手段。这些做法( )

A. 防止了传染病的大规模传播

B. 建立了传染病防治保障体系

C. 形成了对传染病的科学认知

D. 反映了社会文明的发展程度

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题 。据本题次题干D项的提示词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:甲骨卜辞关于传染病的记载。由材料可知甲骨卜辞记载中有关疾病病名 、传染病的特点、疾病发病原因及防治措施,说明甲骨卜辞已经认识到了传染病有季节性和流行性的特点,并针对发病原因,采取相应的措施,反映了社会的进步,D项正确;防止了传染病的大规模传播表述太绝对,排除A项;材料强调的是甲骨卜辞记载中有关疾病病名 、传染病的特点、疾病发病原因及防治措施等信息,没提到传染病防治保障体系,排除B项;材料“鬼神作祟”“祭祀疗法”都体现的是对传染病的认识具有浓厚的封建迷信色彩,排除C项。故选D项。

9. 屈原《国殇》中写道:“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”曹植在《白马篇》中写道:“捐躯赴国难,视死忽如归。”陆游在《病起书怀》中感叹:“位卑未敢忘忧国。”这些作品透露出( )

A. 以人为本 B. 家国情怀 C. 和而不同 D. 自强不息

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空:古代中国。结合所学知识可知,家国情怀基本内涵包括家国同构、共同体意识和仁爱之情,其实现路径强调个人修身、重视亲情、心怀天下。因此材料“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”“捐躯赴国难,视死忽如归。”体现的是家国情怀,B项正确;以人为本是对人的重视,与材料无关,排除A项;和而不同指和睦地相处,但不随便附和,与材料无关,排除C项;自强不息指的是努力上进,永不懈怠,与材料无关,排除D项。故选B项。

10. 1592年利玛窦来华后,了解中国传统文化、中国人思维和行为方式,盛赞孔子为“中国哲学家之中最有名”者,证明基督教与儒家有相通之处。利玛窦在南昌被称为“利举人”,在北京被称为“利进士”。这说明了( )

A. 选官制度呈现开放特征 B. 儒家文化顺应时代发展

C. 入乡随俗助力西学东渐 D. 东西文化相互吸收借鉴

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是明代。根据材料“盛赞孔子为‘中国哲学家之中最有名’者,证明基督教与儒家有相通之处。……在北京被称为‘利进士’。”可知,利玛窦高度赞扬孔子,证明基督教与儒家有相通之处,体现了传教士借助中国传统文化宣传西方基督教思想的特征,这有助于减少西学东渐的思想阻力,C项正确;材料未涉及明代选官制度的特征,与题干信息无关,排除A项;材料反映的是西学借鉴中国文化的信息,体现不出儒家文化顺应时代发展的信息,与史实不符,排除B项;材料未涉及儒家文化吸收西方文化的信息,体现不出东西文化相互吸收借鉴的信息,排除D项。故选C项。

11. 《吉尔伽美什》为古代两河流域苏美尔人史诗。下面内容反映苏美尔人( )

A. 神灵崇拜盛行的社会生活 B. 渴望自由民主的观念

C. 充满了人文主义精神 D. 乐观向上的生活态度

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代巴比伦。材料表明吉尔伽美什和恩奇都同心合一去猎杀妖怪和魔兽,并且勇敢的战胜了食人狮和妖精,最终他们二人获得了精神上的满足,这强调了人的力量与能力,突出人的作用是人文精神的体现,C项正确;材料体现的是吉尔伽美什和恩奇都的作用,不是神灵崇拜,排除A项;材料只是让人民免于妖怪等的迫害,不涉及自由民主,排除B项;材料只是体现了人文精神不涉及对生活的态度,排除D项。故选C项。

12. 保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。它的作用就是把印第安人与白人社区隔离开来,负担“文明开化”的功能,迫使保留地印第安人采取白人的生活方式。在政府支持下,宗教团体和传教士开赴印第安人的居住区进行大规模地传教活动。伴随西进运动,从19世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。该制度最重要的影响是( )

A. 促进资本主义工业的发展 B. 改变了北美洲的族群结构

C. 导致美国长期的种族矛盾 D. 南北矛盾激化且不可调和

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料“保留地是美国人对印第安人驱逐的最后地区。……伴随西进运动,从19世纪前期开始,广泛在印第安人居住区实行。”及所学可知,保留地制度是伴随着西进运动而出现的历史现象,极大地促进了北美资本主义的发展,从时间来看,19世纪前期处于工业革命时期,A项正确;材料无法直接得出北美洲族群结构改变的信息,排除B项;材料并非强调保留地制度与美国种族矛盾的关系,排除C项;材料未体现南北矛盾激化且不可调和的信息,排除D项。故选A项。

13. 2007年7月31日,“丝绸之路”途经国家就“丝绸之路”联合申遗达成共识,希望这条不同文明、不同民族交流与融合的贸易往来之路、文化交流之路成为全世界的共同遗产而被永世铭记、永远呵护。下列能作为我国申报丝绸之路条件的是

①开封古城 ②古长安城 ③大同云冈石窟 ④敦煌莫高窟

A ①② B. ②④ C. ②③④ D. ①②③④

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据材料和所学知识可知,开封古城不在古丝绸之路的线路上,不能作为申报丝绸之路条件,① 错误;古长安城是陆上丝绸之路的起点,可以作为申报丝绸之路条件,②正确;云冈石窟的造像气势宏伟,内容丰富多彩,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库,不在古丝绸之路的线路上,不能作为申报丝绸之路条件,③错误;敦煌莫高窟坐落在河西走廊西端的敦煌,是古丝绸之路的要道之一,④正确;故选B项,排除ACD项。

【点睛】

14. 1680—1830年塞内加尔主要出口“商品”占出口总额的百分比

据如表可知,1680—1830年塞内加尔

A. 处于三角贸易的主导地位 B. 民族独立运动得到发展

C. 经济发展依附于欧洲市场 D. 矿产资源开发始终迟滞

【答案】C

【解析】

【详解】依据表格内容来看,塞内加尔出口逐渐以原材料为主,说明其经济发展依附于欧洲市场。C正确;表格显示1680-1780年,一直以出口黑奴为主,结合所学可知,其处于次要地位,A排除;材料未体现民族独立运动,B排除;材料只是体现黄金出口少,不代表其开发迟滞,D排除。故选C。

15. 下图是墨西哥“三文化广场”,包括阿兹特克金字塔大神庙、16世纪西班牙殖民者修建的教堂和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦。广场上的碑文在记述墨西哥的历史时这样评价:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族的痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要体现了近代以来( )

A. 文化碰撞与融合 B. 文化侵略与反抗

C 文化创新与继承 D. 文化交流与借鉴

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,墨西哥“三文化广场”将阿兹特克人的金字塔大神庙、西班牙殖民者的教堂和墨西哥独立后的外交部大厦组合在一起,向世人展示墨西哥“混血民族”形成的历史,体现了近代以来欧洲殖民扩张在美洲引起的文化碰撞与融合,A项正确;文化侵略与反抗并非“三文化广场”要表达的主旨,排除B项;印第安人、西班牙人和当代墨西哥人的三大建筑并立,不能说明文化在继承中创新,排除C项;文化交流与借鉴与“三文化广场”是“一个混血民族的痛苦”诞生不符,排除D项。故选A项。

16. 卢浮宫起初是一座存放王室档案和珍宝的城堡。1791年,国民议会宣布卢浮宫既是王室居所,也是汇集科学、艺术的纪念物以及公共教育的场所,随后成立公共博物馆并正式向公众开放。至第三共和国时期,共和派特将卢浮宫打造为公民教育的重要场所。由此可知,卢浮宫的发展( )

A. 利于共和国的建立 B. 体现了追求自由的风气

C. 呈现平民化的趋势 D. 提升了国民的专业素养

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(法国)。据本题材料概括得出主要结论是:卢浮宫由“存放王室档案和珍宝的城堡”到“汇集科学、艺术的纪念物以及公共教育的场所,随后成立公共博物馆并正式向公众开放”,反映了卢浮宫发展中呈现出平民化的趋势,C项正确;卢浮宫向公众开放与共和制建立没有直接关系,排除A项;材料反映的是项公众开放的平民化趋势,没有体现自由风气,排除B项;卢浮宫有利于提升国民的素养,但对“专业素养”影响较小,排除D项。故选C项。

二、非选择题(4道题,共52分)

17. 【古代中国的边疆治理】

材料一 汉初,匈奴越过阴山、夺取河套等地,迫使汉界退至陕北、陇东一线。统治者不得不以防御姿态应对西北边疆问题。经过六七十年的休养生息,国家经济实力增强,地方王侯势力被严重削弱。面对匈奴的强大和不断侵扰,崇尚积极有为的汉武帝实施了有力的回击,重新获取了对北方和西北方的统治权,通过修筑边塞,派兵戍守,对当地进行了有效的经营……

——摘编自郑承燕《汉武帝对北方地区的经营及其影响》

材料二 在元朝的行省中,岭北、辽阳、云南、湖广、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理的事务,包括边疆民族。为迅速传递诏命和情报,元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度,“朝令夕至,声闻毕达”。“唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比之于内地”。根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,在中央设置的管理吐蕃事务的是帝师和宣政院。帝师是主管全国宗教事务的官员,一般情况下并不直接管理吐蕃事务,而是通过宣政院或向皇帝推荐吐蕃地方官的形式来管理。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝边疆治理的特点及其历史贡献。

【答案】(1)原因:社会经济的恢复与繁荣;中央集权的巩固和加强;匈奴对西汉构成严重威胁。

(2)特点:设行省管理边疆事务;建立驿站制度配合管理;因俗而治

贡献:行省制是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端;密切了边疆与中原的联系,实现了对边疆地区广泛而直接的管理;改变了唐以来的羁縻政策,加强了中央集权;使西藏正式归属中央政权管辖;奠定了我国疆域版图的基本格局。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类材料分析题。时空是西汉时期(中国)。据材料“经过六七十年的休养生息,国家经济实力增强”,得出社会经济的恢复与繁荣;据材料“地方王侯势力被严重削弱”,得出中央集权的巩固和加强;据材料“面对匈奴的强大和不断侵扰”,得出匈奴对西汉构成严重威胁。

【小问2详解】

本题是特点类材料分析题。时空是元朝(中国)。据材料“岭北、辽阳、云南、湖广、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理的事务”,得出设行省管理边疆事务;据材料“元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度”,得出建立驿站制度配合管理;据材料“根据吐蕃宗教盛行的特点,元朝对吐蕃采取了政教合一的政策”,得出因俗而治。

贡献:从对地方行政制度的影响分析,得出行省制是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端;从对边疆的管理分析,得出密切了边疆与中原的联系,实现了对边疆地区广泛而直接的管理;据材料“往往在是,今皆赋役之,比之于内地”,得出改变了唐以来的羁縻政策,加强了中央集权;据材料“元朝对吐蕃采取了政教合一的政策,在中央设置的管理吐蕃事务的是帝师和宣政院”,得出使西藏正式归属中央政权管辖;从对我国版图的影响分析,得出奠定了我国疆域版图的基本格局。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪初巴黎的基础设施残破不堪,每天都发生严重的交通堵塞,水体污染导致的霍乱夺去了数万条生命。1853年,刚刚恢复帝制的法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程。道路建设是核心使命,第一条 铺设的林荫大道跨越了塞纳河并连接起几座广场与火车站,目的是疏导往返于火车站的交通流。林荫大道两旁的新式公寓住宅享有更通畅的空气。整个60年代,巴黎开发了长达26千米的林荫大道,其中最宏伟的就是为皇帝塑造的凯旋门景观——12条辐射状的街道交汇于此。巴黎还建设了饮用水系统、污水处理厂和逾60千米的宽敞明亮的新下水道。采用钢铁框架设计的新歌剧院代表了第二帝国文化上的巅峰,餐厅和咖啡馆在巴黎随处可见,大型百货公司提供了令人目不暇接的购物机会。这项改造计划不但使巴黎的面貌焕然一新,还为19世纪和20世纪初的城市规划树立了典范。

——摘编自(英)鲁伯特·克里斯琴《光之城:巴黎重建与现代大都会的诞生》

材料二 北京这座古城经过多年战乱已经满目疮痍。1953年6月北京都市计划委员会经多次讨论,在综合多种方案的基础上提出了《关于改建与扩建北京市规划草案》并上报中央。《草案》规定了为劳动人民服务的建设总方针,同时指出:“在城市性质上,北京应成为我国政治、经济、文化的中心,特别要把它建设成为我国强大的工业基地和技术科学中心。”为进一步加强首都规划,1958年又提出了《北京城市建设总体规划初步方案》。其中包括扩大城市绿化用地面积;解决北京水源问题;城市基础设施建设方面增建电站,发展集中供热;对城市交通加以系统改造等。

——摘编自鹿璐《新中国成立以来北京城市的总体规划》

(1)根据材料并结合所学知识,概括巴黎和北京城市规划的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析巴黎和北京城市规划提出的背景。

【答案】(1)同:注重城市基础设施和居住条件的改造建设;都突出了首都的职能和地位。

异:巴黎的城市规划凸显了君主的权威。

北京的城市规划突出人民的主体地位。

(2)巴黎:工业革命快速发展;城市化进程加快,城市问题日益严重;法兰西第二帝国(新政权)建立。

北京:原有城市遭到战争破坏严重;新中国成立,建立社会主义国家;大规模工业化建设开展。

【解析】

【小问1详解】

本题是对比类材料分析题。时空是近现代史(中国、法国)。据材料“开启了一项庞大的巴黎市政改造工程”,“在综合多种方案的基础上提出了《关于改建与扩建北京市规划草案》并上报中央”,得出注重城市基础设施和居住条件的改造建设;据材料“北京应成为我国政治、经济、文化的中心,特别要把它建设成为我国强大的工业基地和技术科学中心”,得出都突出了首都的职能和地位。

异:据材料“其中最宏伟的就是为皇帝塑造的凯旋门景观”,得出巴黎的城市规划凸显了君主的权威。据材料“《草案》规定了为劳动人民服务的建设总方针”,得出北京的城市规划突出人民的主体地位。

【小问2详解】

本题是背景类材料分析题。时空是近现代史(中国、法国)。据材料“19世纪初巴黎的基础设施残破不堪,每天都发生严重的交通堵塞,水体污染导致的霍乱夺去了数万条生命”,得出工业革命快速发展;城市化进程加快,城市问题日益严重;据材料“刚刚恢复帝制的法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程”,得出法兰西第二帝国(新政权)建立。

北京:据材料“北京这座古城经过多年战乱已经满目疮痍”,得出原有城市遭到战争破坏严重;据材料“1953年6月北京都市计划委员会经多次讨论”,得出新中国成立,建立社会主义国家;从工业化建设分析,得出大规模工业化建设开展。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 15世纪末至19世纪,全球人口分布发生了巨大的变化。殖民主义使得欧洲人作为水手、军人、农民、商人、僧侣以及行政人员迁居海外。至1760年,欧洲移居美国的人口仅为160万,之后,移民速度有所加快,整个18世纪,就有约150万英国人移居“新大陆”。欧洲人口大量外迁的同时,大量的非洲黑人被贩卖至美洲。据估计,到达美洲的黑人数量16世纪为90万,17世纪为275万,18世纪为700万。这期间,同时也发生了欧亚人口向南往太平洋岛屿的迁移。

——摘编自方英义《国际人口迁移后果的历史考察》

材料二 中国近代以前的农村人口迁移类型单调,迁移农民的出路和活动范围也极其有限。在外人叩关的隆隆炮声中,大量华工走向世界。清政府放弃了以往对东北的封禁政策,关内外大规模的区域性人口流动以空前的速度进行。伴随着中国经济领域的变化,城市移民也随之增加。从中国近代农村人口迁移的发展顺序看,20世纪之前,人口迁移的数量较少。在此之后,人口迁移在数量上有了很大突破。以上海为例,1870年有工人4908人,20世纪初达到14000人。据北京农商部调查,1914~1918年平均每年有400万农户约2000万农村人口离村,占全国农村人口的6%。另据调查,1931年无锡洛社镇离村率为21%,河北盐山为13.5%,山东费县高达60%。同时,在县内、省内、省际三个迁移方向中,省际迁移的比重最大。

——摘编自官玉松《略论中国近代农村人口迁移的特点和性质》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15世纪末至19世纪世界人口迁移的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代农村人口迁移的特点及原因。

【答案】(1)特点:持续时间长;涉及范围广;迁移人口规模大;移民成分多样化;被动迁移与主动迁移并存;迁移地区主要为“新大陆”地区等。

影响:促进了美洲等地区的开发;促进了欧洲资本主义的发展;改变了美洲等地的人种(或改变了世界人口分布格局);推动了新大陆地区多元文化的形成与发展;使非洲丧失了大量精壮劳动力,造成了非洲的落后;加强了世界各地的联系(或推动了经济全球化进程)等。

(2)特点:迁移类型多样;人口流动在时间上的流动性(或迁移速度的阶段性);迁移规模大、范围广;人口流动在空间上的不平衡等。

原因:近代自然经济的解体(或农村经济的破产);城市工商业的发展(或城市化进程的加快);现代交通事业的发展;政府政策的调整;战争引发时局动荡等。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类和影响类材料分析题。时空是15世纪末至19世纪(世界)。根据材料一“15世纪末至19世纪”,可得出持续时间长;根据材料一“移居美国”,“向南往太平洲岛屿的迁移”等信息及所学,可得出涉及范围广;根据材料一“整个18世纪,就有约150万”,“16世纪为90万,17世纪为275万,18世纪为700万”等信息,可得出迁移人口规模大;根据材料一“欧洲人作为水手、军人、农民、商人、僧侣以及行政人员迁居海外”及所学,可得出移民成分多样化及被动迁移与主动迁移并存;根据材料一“移居美国”,“向南往太平洲岛屿的迁移”等信息及所学,可得出迁移地区主要为“新大陆”地区等。

影响:从美洲等大陆的开发分析,得出促进了美洲等地区的开发;从对欧洲资本主义的发展分析,得出促进了欧洲资本主义的发展;从对美洲人种的影响分析,得出改变了美洲等地的人种(或改变了世界人口分布格局);从对文化交流分析,得出推动了新大陆地区多元文化的形成与发展;从对非洲的影响分析,得出使非洲丧失了大量精壮劳动力,造成了非洲的落后;从对世界之间的联系分析,得出加强了世界各地的联系(或推动了经济全球化进程)等。

【小问2详解】

本题是特点类和背景类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料二“大量华工走向世界”“关内外大规模的区域性人口流动”“城市移民也随之增加”等信息,可得出迁移类型多样;根据材料二“20世纪之前,人口迁移的数量较少。在此之后,人口迁移在数量上有了很大突破”,可得出人口流动在时间上的流动性(或迁移速度的阶段性);根据材料二“据北京农商部调查,1914~1918年平均每年有400万农户约2000万农村人口离村,占全国农村人口的6%”,“同时,在县内、省内、省际三个迁移方向中,省际迁移的比重最大”,可得出迁移规模大、范围广;根据材料二“1931年无锡洛社镇离村率为21%,河北盐山为13.5%,山东费县高达60%”可得出人口流动在空间上的不平衡等。

原因:根据材料二“伴随着中国经济领域的变化”及所学,可得出近代自然经济的解体(或农村经济的破产);根据材料“城市移民也随之增加”,得出城市工商业的发展(或城市化进程的加快);从交通运输角度分析,得出现代交通事业的发展;根据材料二“清政府放弃了以往对东北的封禁政策”,可得出政府政策的调整;从战争的角度分析,得出战争引发时局动荡等。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 墨海书馆是1843年英国伦敦会传教士麦都思等在上海创建的书馆,为上海最早采用西式汉文铅印活字印刷术的印刷机构,1863年停业。以下为其主要出版书目。

《中国内地一瞥——在丝茶产区的一次旅行期间所见》,麦都思著,1845年。

《大美联邦志略》,二卷,(美国)裨治文撰,1851年。

《使徒保罗达罗马人书》,麦都思、王韬翻译,1857年。

《植物学》,八卷,(英国)韦廉臣著,(英国)艾约瑟译,1858年。

《代微积拾级》,十八卷,(美国)罗密士撰 李善兰译,1859年。

《新约全书》,麦都思、王韬翻译,1861年。

《代数学》,(英国)德·摩根著,李善兰、伟烈亚力译。

依据上述材料,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰)

【答案】示例

论题:近代图书出版推动了西学东渐。

墨海书馆是近代外国人在华创办的书馆,为上海最早采用西式汉文铅印活字印刷术的印刷机构,引进西方先进的机器生产,有利于中国印刷出版业的近代化。从其20年间出版发行的书目来看,有利于中国人了解西方,学习西方,推动了西学东渐。

《中国内地一瞥——在丝茶产区的一次旅行期间所见》,有助于西方人对中国的进一步了解。《大美联邦志略》可以帮助中国人了解美国等西方国家的历史地理及制度等,《植物学》《代微积拾级》《代数学》介绍西方的科学技术,推动科学技术在中国的传播,《使徒保罗达罗马人书》《新约全书》则为宗教书籍,传播西方的基督教思想。在墨海书馆组织下,一批通晓西学的学者如王韬、李善兰,他们和外国人合作等撰写、翻译了许多介绍西方政治、科学、宗教的书籍。这些介绍西方政治、科学、宗教的书籍,促进了西学东渐的进程。

鸦片战争打开了中国大门,随着西方资本主义势力侵入中国,西方的思想、科技、宗教在中国得到传播,中国人也从天朝上国的迷梦惊醒,瞩目世界,向西方学习的思潮逐步形成,墨海书馆的出现适应了历史发展趋势,推动了西学东渐,对中国社会走向近代化起到了一定的推动作用。

【解析】

【详解】本题属于开放性试题,考查中国近代的思想文化,侧重考查鸦片战争后的西学东渐。首先从材料获取重要信息,如书馆创建人,创建的时间,生产的方式,出版的书目及作者,根据书目判断其核心内容,并加以分类等。然后拟定论题,根据书目以及作者等信息,可以判断从西学东渐的角度拟定。论题可以是近代图书出版推动了西学东渐。其次结合所学知识对论题进行论述,要从书目涉及的内容、鸦片战争后的社会背景等角度论述,最后强调结论。表述成文要注意史论结合,论从史出,叙述完整,逻辑严密,条理清晰,紧扣主题。言之有理即可。

同课章节目录