高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课诸侯纷争与变法运动(共54张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课诸侯纷争与变法运动(共54张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-01 15:58:02 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

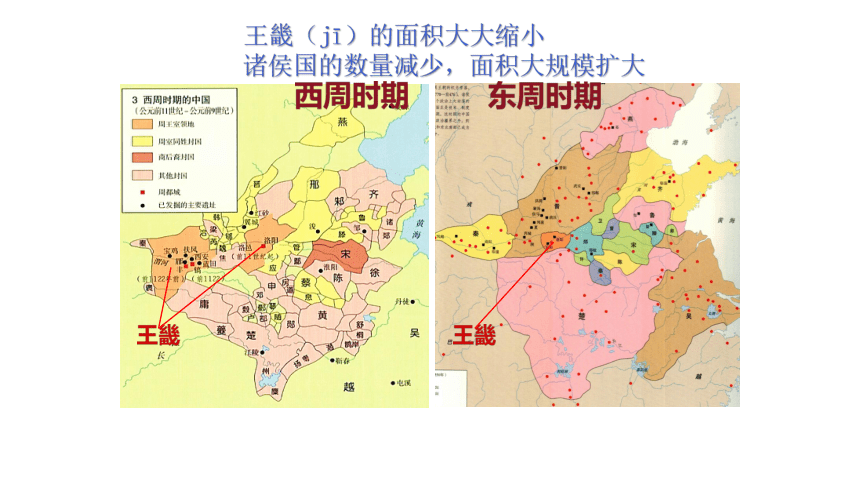

西周时期

东周时期

王畿

王畿

王畿(jī)的面积大大缩小

诸侯国的数量减少,面积大规模扩大

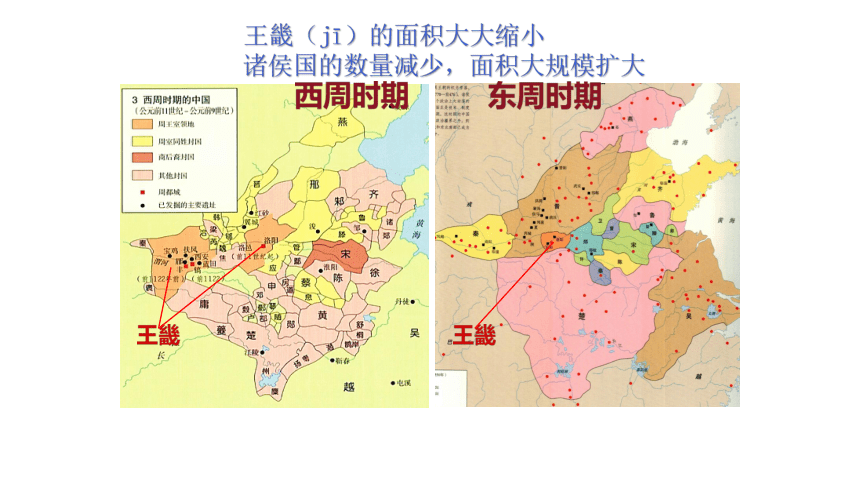

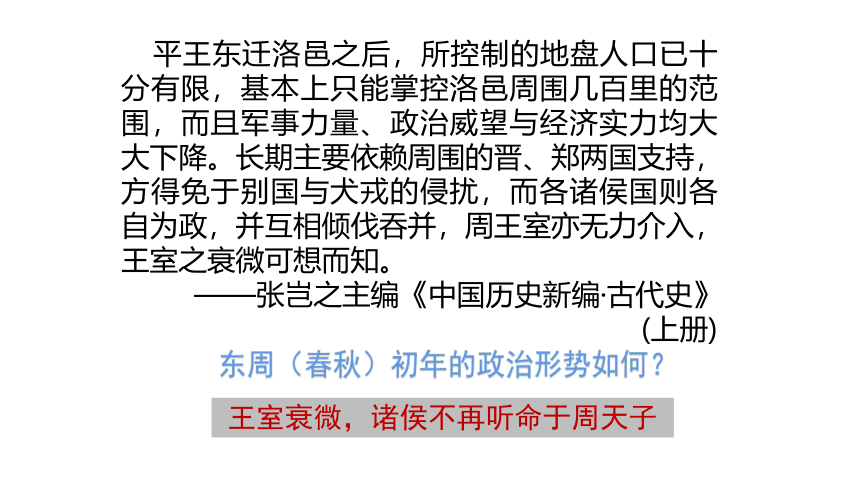

平王东迁洛邑之后,所控制的地盘人口已十分有限,基本上只能掌控洛邑周围几百里的范围,而且军事力量、政治威望与经济实力均大大下降。长期主要依赖周围的晋、郑两国支持,方得免于别国与犬戎的侵扰,而各诸侯国则各自为政,并互相倾伐吞并,周王室亦无力介入,王室之衰微可想而知。

——张岂之主编《中国历史新编·古代史》(上册)

东周(春秋)初年的政治形势如何?

王室衰微,诸侯不再听命于周天子

第2课

诸侯纷争与变法运动

《中外历史纲要上》第一单元

三

孔子和老子

二

经济发展与变法运动

四

百家争鸣

一

列国纷争与华夏认同

【学习目标】

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

四个子目紧密联系,体现了社会存在决定社会意识,即春秋战国时期的经济发展和政治大变革,在思想领域表现为“百家争鸣”。

目录

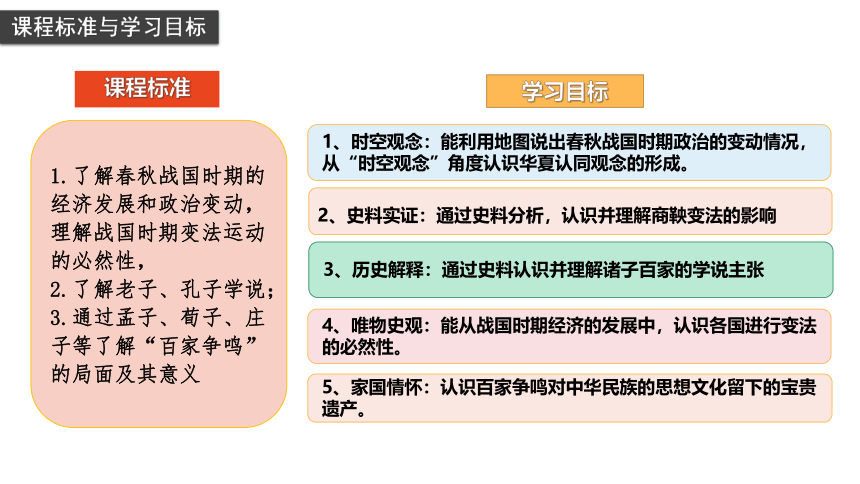

课程标准

1.了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性,

2.了解老子、孔子学说;

3.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义

2、史料实证:通过史料分析,认识并理解商鞅变法的影响

3、历史解释:通过史料认识并理解诸子百家的学说主张

4、唯物史观:能从战国时期经济的发展中,认识各国进行变法的必然性。

5、家国情怀:认识百家争鸣对中华民族的思想文化留下的宝贵遗产。

学习目标

1、时空观念:能利用地图说出春秋战国时期政治的变动情况,从“时空观念”角度认识华夏认同观念的形成。

课程标准与学习目标

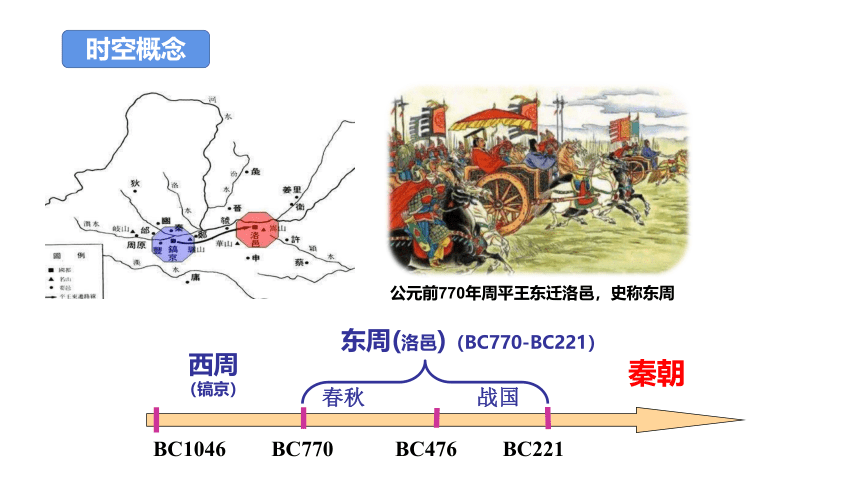

公元前770年周平王东迁洛邑,史称东周

西周

(镐京)

春秋

战国

东周(洛邑)(BC770-BC221)

BC1046

BC770

BC476

BC221

秦朝

时空概念

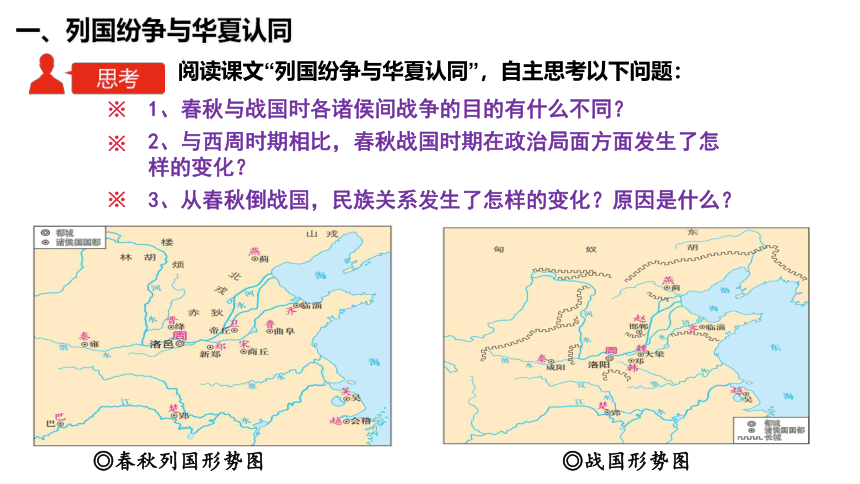

一、列国纷争与华夏认同

阅读课文“列国纷争与华夏认同”,自主思考以下问题:

1、春秋与战国时各诸侯间战争的目的有什么不同?

2、与西周时期相比,春秋战国时期在政治局面方面发生了怎样的变化?

3、从春秋倒战国,民族关系发生了怎样的变化?原因是什么?

◎春秋列国形势图

◎战国形势图

※

※

※

一、列国纷争与华夏认同

①春秋与战国时各诸侯间战争的目的有什么不同?

1.列国纷争

春秋时,各国以尊王为旗帜,战争的目的是建立霸业。

战争目的:

战国时,各国以统一为目标,攻城灭国,战争的目的是兼并他国,完成统一。

春秋五霸是齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王

战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

一、列国纷争与华夏认同

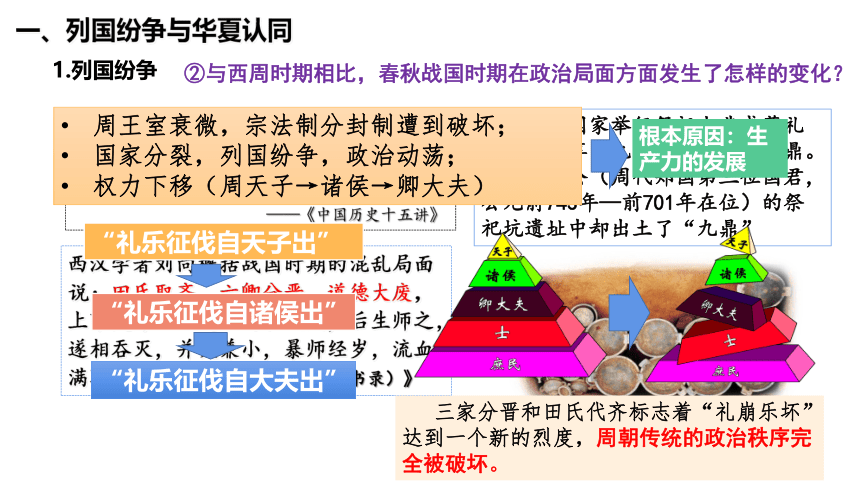

②与西周时期相比,春秋战国时期在政治局面方面发生了怎样的变化?

据鲁春秋记载,从公元前 722年~前 479年,诸侯朝齐晋者达 33 次,而朝周者仅3次;列国间军事行动凡483次。

——《中国历史十五讲》

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。 ——刘向《战国策(书录)》

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

“礼乐征伐自大夫出”

周礼规定国家举行祭祀大典或葬礼时,天子享用九鼎,诸侯享用七鼎。而在郑庄公(周代郑国第三位国君,公元前743年—前701年在位)的祭祀坑遗址中却出土了“九鼎”

郑庄公举行大典的祭祀坑

三家分晋和田氏代齐标志着“礼崩乐坏”达到一个新的烈度,周朝传统的政治秩序完全被破坏。

周王室衰微,宗法制分封制遭到破坏;

国家分裂,列国纷争,政治动荡;

权力下移(周天子→诸侯→卿大夫)

根本原因:生产力的发展

1.列国纷争

华夏(自称)

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

诸侯国数量减少,局部统一

对比地图,找出春秋战国时期各诸侯国和各民族的变化?

秦楚两国融入中原文化圈

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。——[唐]孔颖达《春秋左传正义》

各族同源共祖的华夏认同观念得到发展

思考:为什么会有这样的变化?

局部统一形成,国家日益趋向统一

观变之表现——核心素养落实

一、列国纷争与华夏认同

2、华夏认同

融入

吸收

修筑长城,抵御匈奴、东胡等游牧民族的侵扰

中原民族先进的社会发展

时空观念 家国情怀

戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

华夏认同 趋向统一

一、列国纷争与华夏认同

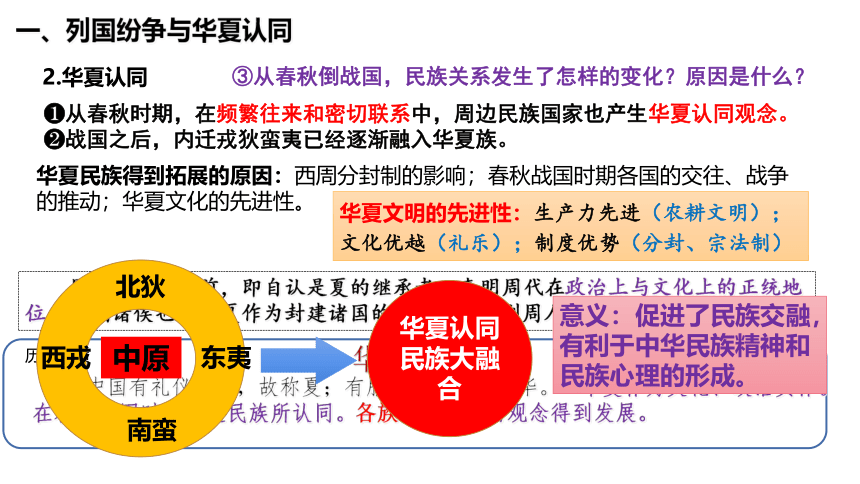

2.华夏认同

③从春秋倒战国,民族关系发生了怎样的变化?原因是什么?

华夏认同

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”华夏作为文化、政治实体。在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

历史纵横

周人在克商之前,即自认是夏的继承者,表明周代在政治上与文化上的正统地位。周朝诸侯也以诸夏作为封建诸国的代称,来区别周人以外的蛮夷戎狄。

从春秋时期,在频繁往来和密切联系中,周边民族国家也产生华夏认同观念。

战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

华夏认同

民族大融合

华夏文明的先进性:生产力先进(农耕文明);文化优越(礼乐);制度优势(分封、宗法制)

华夏民族得到拓展的原因:西周分封制的影响;春秋战国时期各国的交往、战争的推动;华夏文化的先进性。

意义:促进了民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

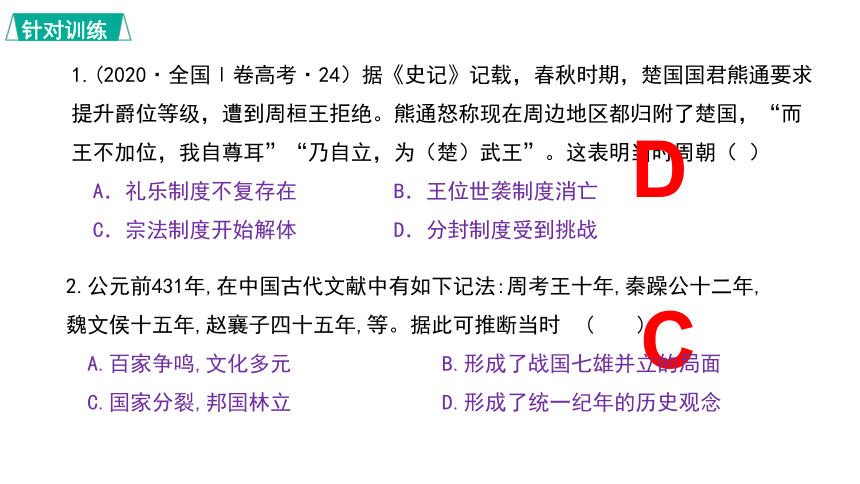

1.(2020·全国Ⅰ卷高考·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝( )

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

C

2.公元前431年,在中国古代文献中有如下记法:周考王十年,秦躁公十二年,魏文侯十五年,赵襄子四十五年,等。据此可推断当时 ( )

A.百家争鸣,文化多元 B.形成了战国七雄并立的局面

C.国家分裂,邦国林立 D.形成了统一纪年的历史观念

针对训练

D

A

4.战国时期,各诸侯国在撰写本国史籍时,多称自己为“夏”或“中国”,同时还追溯它与夏商西周各代王朝的过往关系。这反映了 ( )

A.华夏正统的意识 B.家国同构的理念

C.王权独尊的观念 D.国家统一的趋势

3.1978年,湖北随县一座战国时期大型贵族墓葬,出土了大量文物,特别是有象征天子权威的全套青铜编钟和九鼎八簋(gui)。经考证,墓主是曾国国君乙,故称“曾侯乙墓”。战国时期的其他诸侯墓中,也发现过编钟或九鼎。这些考古发现突出说明当时( )

A.经济大发展使贵族陪葬品更加丰富 B.物质的富足刺激了精神生活的需求C.青铜是当时财富和权势的主要象征 D.森严的等级秩序遭到破坏

针对训练

5.春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明( )

A.民族交融趋势日益加强 B.儒家逐渐放弃夷夏观念C.中原文化优于周边文化 D.孟子背离孔子的民族观

6.《左传·昭公七年》载:“单献公(春秋单国国君)弃亲用羁(寄客)。”结果单襄公、单顷公的族人杀掉单献公而另立单成公。这反映出春秋时期( )

A.宗法制度已经名存实亡 B.官僚政治已经取代贵族政治C.人们对血缘关系的认同 D.宗法性家臣保持了政治稳定

A

C

针对训练

二、经济发展与变法运动

阅读课文“经济发展与变法运动”,思考以下问题:

1、总结春秋战国时期经济发展的表现(农业、工商业等方面)

4、总结商鞅变法的主要内容,并合作探讨每条内容的作用。

2、合作探究:从经济发展、政治变动和军事方面探究战国变法运动的背景。

3、战国各国变法的目的和结果。

◎李冰父子

5、合作探究:结合材料,评价商鞅变法。

※

※

※

※

※

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

1、经济发展——农业

农业发展

手工业的进步

商业的发展

提供原料

促进

促进

促进

产品投放市场

铁犁牛耕兴修水利

社会分工

货币流通

产品投放市场

生产力是推动经济发展的根本动力

春秋战国水利工程图

都江堰

唯物史观

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

1、经济发展——农业

战国铁农具

生产动力:

思考1:春秋战国之际在生产动力和生产工具的材质上发生的新变化?

思考2:这些变化带来了什么影响?如何理解经济发展与社会变革的关系?

唯物史观

生产工具:

耕作方式:铁犁牛耕、精耕细作得到发展

农业生产力提高

出现个体劳动、个体经营,私田开拓、公田不治

封建土地私有制逐渐确立

新兴地主壮大,与旧贵族争夺领导权

社会转型(奴隶-封建)

地主阶级要求建立新制度

各国为富国强兵纷纷开展变法运动

春秋穿有鼻环的牛尊

人力 畜力 牛耕得到推广

铁农具开始使用

经济发展推动社会变革

井

公

私

私

私

私

私

私

私

私

生产力发展

生产关系变革

材料2:北海则有走马吠犬焉……南海则有羽翮、齿革、曾青、丹干焉……东海则有紫紶、鱼盐焉……西海则有皮革、文旄焉,然而中国得而用之。

——《荀子·王制》

1、货币流通广泛,商业贸易发达

思考:春秋战国之际工商业经济发展有何特点?

材料1:诸侯四通,货物所交易也。——《战国策》

造车行业《周礼·考工记》

春秋战国各国货币

1、经济发展——工商业繁荣

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

2、区域贩运繁荣

3、手工业分工更加细密

思考:春秋战国之际工商业经济发展有何特点?

1、经济发展——工商业繁荣

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

史料阅读

苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,联祍成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。——《史记.苏秦列传》

4、各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市

燕都蓟

齐都临淄

赵都邯郸

魏都大梁

韩都郑

秦都咸阳

楚都郢

应变之对策——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

从战国形势图看,在这些诸侯国中,秦国偏处西方一隅,远离中原核心地带,然而,恰恰是秦国最后统一了六国,开辟了中国历史的新纪元。

秦国在群雄角逐中是如何脱颖而出的?

跟随时代潮流,商鞅在秦国开展变法运动,使秦国国富兵强,为统一奠定基础。

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

背景:

封建土地私有制逐渐确立

铁犁牛耕

生产力发展

私田大量出现

井田制开始瓦解

生产关系的变化

新兴地主阶级

▲变法是社会政治经济变动的必然结果

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化,昔日以等级分封制为基础的相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。同时,兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率,改变春秋后期卿大夫专权纷争的现象。 ——张帆《中国古代简史》

①社会经济大发展;②新兴地主阶级壮大;③兼并战争的需要。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶制贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。

②合作探究:从经济发展、政治变动和军事方面探究战国变法运动的背景。

二、经济发展与变法运动

目的:

富国强兵

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

列国变法示意图

结果:

推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

2、变法运动

奴隶社会 封建社会

变法的性质:

新兴地主阶级的封建性质的改革

③战国各国变法的目的和结果。

经济:

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

商鞅变法

开始时间:

公元前356年

主要内容:

重农抑商,奖励耕织;“废井田,开阡陌”,授田于百姓;

政治:

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

社会管理:

军事:

奖励军功,剥夺和限制贵族特权

民间实行什伍连坐,互相纠察告发。

强制大家庭拆散为个体小家庭;

商鞅

建立了中央集权的政治制度,加强了对地方的控制,稳定了统治秩序,

调动了农民的生产积极性,发展了小农经济,增强了国力

提高军队战斗力,增强了军事实力,沉重打击了旧贵族特权

发展小农经济,增加税收

加强了对地方的控制,稳定统治秩序

特点:持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底。

素养提升1

材料一 宗室非有军功论,不得为属籍……有功者显荣,无功者虽富无所芬华……令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金……集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。--《钦定四库全书》

(1)据材料一,从政治、经济方面分析商鞅变法促进了秦国的社会转型。

(1)经济上,废井田,奖励耕织,推动了封建土地私有制的发展。政治上,奖励军功,建立县制,强化中央集权,促使分封制向中央集权制过渡。

材料二 对商鞅变法的评价

(2)据材料二并结合所学知识,指出韩非与贾谊对商鞅变法的态度及原因,并揭示评价差异的本质。

(2)态度:韩非褒,贾谊贬。

原因:韩非基于法家立场,认为变法维护了法制秩序;贾谊基于儒家立场,认为商鞅变法破坏了儒家伦理。

本质:治国理念的差异(法治与礼治)。

——摘编自张涛《移风易俗:商鞅变法的重要侧面》等

韩非(战国) 七国之雄,秦为首强,皆赖商鞅,(商鞅)举法明教,秦人大治

贾谊(汉代) 批评商鞅舍弃礼义,专用法制,破坏了家庭伦理关系

素养提升1

材料一:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记·李斯列传》

材料二:初,商君相秦,用法严酷,曾临渭论囚,渭水尽赤。

——《资治通鉴》

材料三:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度,庶人之富者累巨万,贫者食糟糠;而有强国者兼州城,弱者丧社稷。 ——《汉书·食货志》

变法加强了中央集权,提高了军队战斗力,使秦国国富兵强,为秦国统一中国奠定了基础;

积极:

局限:

变法轻罪重罚,轻视教化作用,在一定程度上加重对人民群众的压迫、剥削,给人们带来了巨大痛苦。

结合材料,评价商鞅变法。

二、经济发展与变法运动

合作探究

7.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加 ( )

A.使经济重心完成了南移 B.主要得益于铁犁牛耕的使用

C.加剧了当时的分裂局势 D.主要利于农民生活的日益富足

B

针对训练

8.韩非提出了“不期修古,不法常可”“事异则备变”的主张。与之相关的时代背景是 ( )

A.周王室不断衰微 B.宗法制度日益强化

C.诸子思想不断融合 D.变法图强运动兴起

D

D

A

9.春秋战国时,秦国地处西陲,长期与西戎为伍,但最终却取得了灭六国,一统天下的成就。下列各项能够构成秦国开创历史新局面的原因的是其在战国七雄中( )

A.地理位置比六国优越 B.长期与周边民族交流 C.置身于诸侯纷争之外 D.制度的变革卓有成效

10.战国时期,商鞅把原来“百步为亩”的小田界“阡陌”和每一井田的大田界“封疆”统统破除,重新设置田界,不许私自移动;并把土地授给农民,土地可以买卖。这种做法实际上( )

A.确立了封建土地私有制 B.巩固了奴隶主的权力C.进一步推广了井田制 D.将所有土地公有化

针对训练

提到春秋战国时期,你能想到春秋战国的时代特征吗?春秋战国是众所周知的乱世,然而仅仅用乱来描述春秋战国时期是远远不够的,这一时期除了政治动荡带来的乱世之外,还有经济上的发展,民族间的交融以及思想文化的繁荣.

BC770周平王东迁

稷下学宫

应变之对策——核心素养落实

三、孔子和老子

阅读课文“孔子和老子”,思考以下问题:

1、孔子思想主张提出的社会背景和主要思想主张。

2、归纳总结老子的思想主张。

※

※

孔子:(春秋)儒家学派的创始人

思想核心:

政治思想:

①主张“有教无类”,打破贵族垄断文化教育的局面,推动了私学的发展。

孔子(前551—前479)春秋时期鲁国人,著名思想家、政治家和教育家。

②整理《诗》《礼》《书》《易》《乐》《春秋》,后来成为儒家的经典。

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语·为政》

针对礼崩乐坏、社会动荡的形势,就伦理和政治重建问题提出理论主张。

②“克己复礼” 主张恢复西周的礼乐制度,承认制度随着时代变化改良

社会背景:

“仁”、“礼”;

①为政以德

教育思想:

三、孔子和老子

1、孔子思想主张提出的社会背景和主要思想主张。

春秋时期,孔子带领他的学生们到各诸侯国游学,宣扬仁的思想,但常常受到冷遇。一次孔子与弟子走散,孔子呆在东门旁发呆,子贡问郑国人孔子在何处。郑国人说东门边有个老头子像一只丧家之狗在发呆。

问题设计:孔子思想为何备受冷遇?

原因:春秋战国时期,礼崩乐坏,社会剧烈变革,争霸兼并战争频繁,孔子坚持恢复周礼,其政治思想不符合社会发展需要,因此未受到统治者重视。

合作探究

三、孔子和老子

老子:(春秋)道家学派的创始人。

老子(约前571—前471),姓李名耳,春秋晚期楚国人。古代思想家,哲学家。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。 ——《道德经》

哲学思想:

朴素唯物论:“道”是万物的本原,追求天人合一;

朴素辩证法:事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚。

顺其自然,无为而治;小国寡民。

政治思想:

※

※

※

※

2、归纳总结老子的思想主张。

其观点见于《老子》一书。(又称《道德经》)

孔子和老子——儒家、道家学派的创始人

A

B

针对训练

11.以下有关孔子的历史常识,你认为正确的是( )

A.孔子主张“有教无类”,认为人人都有受教育的权利B.孔子的著作有《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》《论语》等C.孔子是战国时期著名思想家,其思想体系的核心是“仁"和“礼”D.孔子的思想在当时并未受到重视,但其后一直是中国社会的主流思想

12. "我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。"以上言论出自( )

A.《论语》B.《老子》C.《墨子》D.《韩非子》

三、百家争鸣

阅读课文“百家争鸣”,思考以下问题:

1、结合战国时期的社会变革,从政治、经济、阶级、思想方面分析百家争鸣出现的背景。

3、总结归纳战国时期各思想学派代表人物及思想主张。

4、说说百家争鸣的历史意义。

2、百家争鸣的特点和争鸣的主题是什么。

※

※

※

※

三、百家争鸣

1.背景:

经济上:

井田制崩溃,封建经济迅速发展

政治上:

周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解

阶级上:

士的阶层活跃和受重用

思想上:

教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展为“学在民间”,私学兴起

[概念] 士阶层

(1)西周:士属于贵族的最低阶层,拥有一定数量的“食田”,受过六艺(即礼、乐、射、御、书、数)教育,能文能武,战时可以充当下级军官,平时可以作为卿大夫的家臣。

(2)东周:士阶层发生分化,既没有了“食田”,又没有了原先的职守,成为传授知识的教师,或者主持宗教仪式的赞礼人。士逐渐成为知识分子的统称。

主题:针对社会现实问题提出自己的政治主张。

2.特点: 互相诘难、批驳又彼此吸收、融合

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映

①结合战国时期的社会变革,从政治、经济、阶级、思想方面分析百家争鸣出现的背景。

②百家争鸣的特点和争鸣的主题是什么。

史料 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——摘编自李静、萧洪恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

三、百家争鸣

儒家

①人性论: “性本善”;

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之,是非之心,人皆有之‥‥‥仁义礼智非由外铄(shuò,渗入)入我也,我固有之也。 ——《孟子·告子上》

②政治思想:

实行“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想。

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心章句下》

“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。”——《孟子》

孟子:(战国)“亚圣”

孟子(前372年—前289年)名轲,字子舆,山东邹城人。战国时期儒家代表人物。相传师承子思。元代追封他为“亚圣”。

荀子:(战国)百家思想的集大成者

①人性论: “性恶论”;

人之性恶,其善者伪也。 ——《荀子·性恶》

②政治思想: 主张“隆礼重法”;

③民本思想:“君舟民水”

君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟。 ——《荀子·王制》

③总结归纳战国时期各思想学派代表人物及思想主张。

2.思想主张:

三、百家争鸣

道家

●

庄子:(战国)

崇尚逍遥自由的人生观

“相濡以沫,不如相忘于江湖”

“古之真人,不知说生,不知恶死。其出不訢,其入不距;翛然而往,翛然而来而已矣。”

邹衍(战国),五行创始人。

阴阳家

●

提出五行“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

2.思想主张:

三、百家争鸣

墨子(战国),墨家学派创始人

墨家

●

兼爱、非攻、尚贤、节用

※ 故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

※ 今小为非,则知而非之;大为非攻国,则不知非,从而誉之,谓之义;此可谓知义与不义之辩乎?是以知天下之君子也,辩义与不义之乱也。

※ 尚欲祖述尧舜禹汤之道,将不可以不尚贤。夫尚贤者,政之本也。

——摘自《墨子》

代表下层平民利益,是战国时期的显学,战国以后不再受重视。

韩非(战国),法家思想的集大成者

●

法家

“以法为教”、“以法为本。” “……法不阿贵,……刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。……一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。”

以法为工具管理国家,控制臣民,体现中央集权的政治思想。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”

——“以法治国”,适应了地主阶级兼并战争需要

——“加强君主集权”,适应地主阶级建立新政权的需要

2.思想主张:

学派

代表人物

代表作

主 要 思 想

墨家

墨子

《墨子》

“兼爱”“非攻”

儒家

孟子

《孟子》

仁政,人性善

道家

庄子

《庄子》

顺应自然和民心

法家

韩非

《韩非子》

以法治国,中央集权

荀子

《荀子》

人性恶,隆礼重法,“礼治”

2、表现:

阴阳家

邹衍

相生相胜

《邹子》

儒家代表人物及其思想

道家代表人物及其思想

仁、礼

以德治国

无为而治

顺其自然

反对战争

以贤治国

根据材料,比较儒、道、墨、法四家在治国思想上的异同。

重刑罚

以法治国

(1)是中国历史上第一次思想解放运动

(2)为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

(3)为后世中华思想文化影响深远,促进了文化繁荣

三、百家争鸣

④说说百家争鸣的历史意义

3.历史意义:

史料 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。 ——侯外庐《中国思想史纲》

13.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是( )

A.中央集权政治的准则 B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范 D.维护等级秩序的工具

14.《尚书·洪范》把金木、水、火、土五种物质称为“五行”,用以解释各种事物的构成和社会发展,《周易》选取天、地、雷、火、风、泽、水、山八种自然物作为生成万物的根源,并将变化的事物抽象为对立的阴阳。这些主张( )

A.影响了后世的哲学发展 B.脱离了人民的社会实践

C.体现了强烈的迷信色彩 D.奠定了纲常名教的基础

D

A

针对训练

15.有人认为百家争鸣“正是(战国时期)政治混乱迫使那些思想者不断反思社会的本质以及人民所应该承担的角色”。由此可见 ( )

A.社会变革推动百家争鸣产生 B.诸子百家的主张一致

C.战国时期诸子百家开始出现 D.诸子都认同民本思想

A

16.春秋战国时期,周王室衰微,诸侯争霸,士大夫崛起,各种力量都对社会现实提出了改革时弊的方案,人们观点各异,畅所欲言,出现了百家争鸣的局面。由此可以推知,百家争鸣( )

A.不同思想流派观点完全相对 B.改变了官府垄断教育的局面

C.推动了中国古代思想的繁荣 D.根源是士大夫的推动与引导

C

针对训练

18“儒墨争雄储道争锋”,“这也是-场历时三百多年之久的跨儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈,展现出无穷的魅力。”“跨世纪大辩论”发生的主要原因是( )

A.社会的急剧变化 B.私学兴起,人才辈出

C.统治者政策的引导 D.“百家争鸣”局面的出现

B

A

19.战国中后期,荀子主张“礼法兼用”,韩非也尝试为法治寻找“道”的依据,《吕氏春秋》一书则兼容了儒、墨、道、法诸家言论。这种现象表明当时( )

A.儒家思想备受秦国重视 B.法家地位有所下降

C.思想领域出现融合倾向 D.思想专制局面形成

C

17.春秋战国时期学派林立,学术观点异彩纷呈,然“天下一致而百虑,同归而殊途”。诸子百家关注的共同点是( )

A.人与自然的和谐 B.关注社会现实

C.人与社会的和谐 D.关注人的价值

针对训练

先秦有思想家认为:“凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬”。这体现了( )

A.民贵君轻的主张 B.讲求实际功利的精神

C.克己复礼的思想 D.追求精神自由的倾向

马克思指出:“理论在一个国家实现的程度,总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”在春秋战国国家走向统一的时代,讲求“耕战”,富国强兵,“满足”秦实现统一的理论是( )

A.儒家思想 B.道家思想 C.法家思想 D.墨家思想

B

C

材料一 从春秋到战国,政治变动十分剧烈,经济有了大幅度发展,华夏认同观念产生,促使西周以来的社会秩序逐渐解体,迫使统治者对传统治国方式进行调整。兼并战争的日益激化,更加推动各国努力提高统治效率,变法运动逐渐成为战国的一股潮流。

——摘编自徐蓝、朱汉国主编《<普通高中历史课程标准〉(2017年版,2020年修订)解读》

素养提升2

(1)时代特征 ①政治方面:王室衰微,列国纷争,分封制、宗法制瓦解,社会动荡,各国纷纷变法。②经济方面:铁犁牛耕出现和使用,井田制瓦解;封建土地私有制确立;小农经济产生。

③文化方面:礼乐制崩溃,私学兴起;百家争鸣,思想自由,科学技术世界领先。④阶级方面:“士”阶层活跃;地主阶级和自耕农兴起。⑤民族关系:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,出现了我国历史上第一次民族交融。⑥军事方面:诸侯国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国的时代特征。

材料二 “社会和谐”自古以来就是中华民族不断追求的理想境界,变社会动乱为“社会和谐”,贯穿于春秋战国百家争鸣的始末。

国无常强,无常弱。奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱

(2)主张:儒家主张为政以德; 墨子主张“兼爱”; 道家主张无为而治; 法家主张法治。

(2)结合所学知识,指出材料二中各学派围绕“社会和谐”提出的主张。

主张 出处

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼有耻且格 《论语·为政》

视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身 《墨子》

我无为而民自化。我好静而民自正。我无事而民自富。我无欲而民自朴 《道德经》

《韩非子·有度》

春秋战国时期的社会转型

项目 转型前 转型后

政治制度 实行分封制和宗法制 分封制崩溃,宗法制遭到破坏,中央集权雏形出现

选官制度 世卿世禄制度,形成贵族政治 实行任命制度,形成官僚政治

经济制度 井田制,土地国有或公有 小农经济,土地私有

社会结构 宗族占主导,贵族地位高 小家庭形成,贵族衰落,士阶层崛起

思想文化 原始神学思想占主导,思想处于蒙昧状态 思想解放,百家争鸣

教育制度 学在官府,贵族垄断教育 私学兴起,平民接受教育

知识拓展

春秋战国

华夏认同

民族交融

经济发展

铁犁牛耕

土地私有

兴修水利

工商业发展

社会变革

富国强兵

商鞅变法

社会转型

政治动荡

王室衰微

诸侯争霸

礼崩乐坏

兼并战争

文化繁荣

私学兴起

百家争鸣

奴隶社会

封建社会

课堂小结

封建亲戚

以蕃屏周

列国林立

华夷分离

奴隶社会

君主专制

中央集权

国家统一

民族融合

封建社会

再见

谢谢大家合作!

西周时期

东周时期

王畿

王畿

王畿(jī)的面积大大缩小

诸侯国的数量减少,面积大规模扩大

平王东迁洛邑之后,所控制的地盘人口已十分有限,基本上只能掌控洛邑周围几百里的范围,而且军事力量、政治威望与经济实力均大大下降。长期主要依赖周围的晋、郑两国支持,方得免于别国与犬戎的侵扰,而各诸侯国则各自为政,并互相倾伐吞并,周王室亦无力介入,王室之衰微可想而知。

——张岂之主编《中国历史新编·古代史》(上册)

东周(春秋)初年的政治形势如何?

王室衰微,诸侯不再听命于周天子

第2课

诸侯纷争与变法运动

《中外历史纲要上》第一单元

三

孔子和老子

二

经济发展与变法运动

四

百家争鸣

一

列国纷争与华夏认同

【学习目标】

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

四个子目紧密联系,体现了社会存在决定社会意识,即春秋战国时期的经济发展和政治大变革,在思想领域表现为“百家争鸣”。

目录

课程标准

1.了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性,

2.了解老子、孔子学说;

3.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义

2、史料实证:通过史料分析,认识并理解商鞅变法的影响

3、历史解释:通过史料认识并理解诸子百家的学说主张

4、唯物史观:能从战国时期经济的发展中,认识各国进行变法的必然性。

5、家国情怀:认识百家争鸣对中华民族的思想文化留下的宝贵遗产。

学习目标

1、时空观念:能利用地图说出春秋战国时期政治的变动情况,从“时空观念”角度认识华夏认同观念的形成。

课程标准与学习目标

公元前770年周平王东迁洛邑,史称东周

西周

(镐京)

春秋

战国

东周(洛邑)(BC770-BC221)

BC1046

BC770

BC476

BC221

秦朝

时空概念

一、列国纷争与华夏认同

阅读课文“列国纷争与华夏认同”,自主思考以下问题:

1、春秋与战国时各诸侯间战争的目的有什么不同?

2、与西周时期相比,春秋战国时期在政治局面方面发生了怎样的变化?

3、从春秋倒战国,民族关系发生了怎样的变化?原因是什么?

◎春秋列国形势图

◎战国形势图

※

※

※

一、列国纷争与华夏认同

①春秋与战国时各诸侯间战争的目的有什么不同?

1.列国纷争

春秋时,各国以尊王为旗帜,战争的目的是建立霸业。

战争目的:

战国时,各国以统一为目标,攻城灭国,战争的目的是兼并他国,完成统一。

春秋五霸是齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王

战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

一、列国纷争与华夏认同

②与西周时期相比,春秋战国时期在政治局面方面发生了怎样的变化?

据鲁春秋记载,从公元前 722年~前 479年,诸侯朝齐晋者达 33 次,而朝周者仅3次;列国间军事行动凡483次。

——《中国历史十五讲》

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。 ——刘向《战国策(书录)》

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

“礼乐征伐自大夫出”

周礼规定国家举行祭祀大典或葬礼时,天子享用九鼎,诸侯享用七鼎。而在郑庄公(周代郑国第三位国君,公元前743年—前701年在位)的祭祀坑遗址中却出土了“九鼎”

郑庄公举行大典的祭祀坑

三家分晋和田氏代齐标志着“礼崩乐坏”达到一个新的烈度,周朝传统的政治秩序完全被破坏。

周王室衰微,宗法制分封制遭到破坏;

国家分裂,列国纷争,政治动荡;

权力下移(周天子→诸侯→卿大夫)

根本原因:生产力的发展

1.列国纷争

华夏(自称)

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

诸侯国数量减少,局部统一

对比地图,找出春秋战国时期各诸侯国和各民族的变化?

秦楚两国融入中原文化圈

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。——[唐]孔颖达《春秋左传正义》

各族同源共祖的华夏认同观念得到发展

思考:为什么会有这样的变化?

局部统一形成,国家日益趋向统一

观变之表现——核心素养落实

一、列国纷争与华夏认同

2、华夏认同

融入

吸收

修筑长城,抵御匈奴、东胡等游牧民族的侵扰

中原民族先进的社会发展

时空观念 家国情怀

戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

华夏认同 趋向统一

一、列国纷争与华夏认同

2.华夏认同

③从春秋倒战国,民族关系发生了怎样的变化?原因是什么?

华夏认同

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”华夏作为文化、政治实体。在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

历史纵横

周人在克商之前,即自认是夏的继承者,表明周代在政治上与文化上的正统地位。周朝诸侯也以诸夏作为封建诸国的代称,来区别周人以外的蛮夷戎狄。

从春秋时期,在频繁往来和密切联系中,周边民族国家也产生华夏认同观念。

战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

华夏认同

民族大融合

华夏文明的先进性:生产力先进(农耕文明);文化优越(礼乐);制度优势(分封、宗法制)

华夏民族得到拓展的原因:西周分封制的影响;春秋战国时期各国的交往、战争的推动;华夏文化的先进性。

意义:促进了民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

1.(2020·全国Ⅰ卷高考·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝( )

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

C

2.公元前431年,在中国古代文献中有如下记法:周考王十年,秦躁公十二年,魏文侯十五年,赵襄子四十五年,等。据此可推断当时 ( )

A.百家争鸣,文化多元 B.形成了战国七雄并立的局面

C.国家分裂,邦国林立 D.形成了统一纪年的历史观念

针对训练

D

A

4.战国时期,各诸侯国在撰写本国史籍时,多称自己为“夏”或“中国”,同时还追溯它与夏商西周各代王朝的过往关系。这反映了 ( )

A.华夏正统的意识 B.家国同构的理念

C.王权独尊的观念 D.国家统一的趋势

3.1978年,湖北随县一座战国时期大型贵族墓葬,出土了大量文物,特别是有象征天子权威的全套青铜编钟和九鼎八簋(gui)。经考证,墓主是曾国国君乙,故称“曾侯乙墓”。战国时期的其他诸侯墓中,也发现过编钟或九鼎。这些考古发现突出说明当时( )

A.经济大发展使贵族陪葬品更加丰富 B.物质的富足刺激了精神生活的需求C.青铜是当时财富和权势的主要象征 D.森严的等级秩序遭到破坏

针对训练

5.春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明( )

A.民族交融趋势日益加强 B.儒家逐渐放弃夷夏观念C.中原文化优于周边文化 D.孟子背离孔子的民族观

6.《左传·昭公七年》载:“单献公(春秋单国国君)弃亲用羁(寄客)。”结果单襄公、单顷公的族人杀掉单献公而另立单成公。这反映出春秋时期( )

A.宗法制度已经名存实亡 B.官僚政治已经取代贵族政治C.人们对血缘关系的认同 D.宗法性家臣保持了政治稳定

A

C

针对训练

二、经济发展与变法运动

阅读课文“经济发展与变法运动”,思考以下问题:

1、总结春秋战国时期经济发展的表现(农业、工商业等方面)

4、总结商鞅变法的主要内容,并合作探讨每条内容的作用。

2、合作探究:从经济发展、政治变动和军事方面探究战国变法运动的背景。

3、战国各国变法的目的和结果。

◎李冰父子

5、合作探究:结合材料,评价商鞅变法。

※

※

※

※

※

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

1、经济发展——农业

农业发展

手工业的进步

商业的发展

提供原料

促进

促进

促进

产品投放市场

铁犁牛耕兴修水利

社会分工

货币流通

产品投放市场

生产力是推动经济发展的根本动力

春秋战国水利工程图

都江堰

唯物史观

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

1、经济发展——农业

战国铁农具

生产动力:

思考1:春秋战国之际在生产动力和生产工具的材质上发生的新变化?

思考2:这些变化带来了什么影响?如何理解经济发展与社会变革的关系?

唯物史观

生产工具:

耕作方式:铁犁牛耕、精耕细作得到发展

农业生产力提高

出现个体劳动、个体经营,私田开拓、公田不治

封建土地私有制逐渐确立

新兴地主壮大,与旧贵族争夺领导权

社会转型(奴隶-封建)

地主阶级要求建立新制度

各国为富国强兵纷纷开展变法运动

春秋穿有鼻环的牛尊

人力 畜力 牛耕得到推广

铁农具开始使用

经济发展推动社会变革

井

公

私

私

私

私

私

私

私

私

生产力发展

生产关系变革

材料2:北海则有走马吠犬焉……南海则有羽翮、齿革、曾青、丹干焉……东海则有紫紶、鱼盐焉……西海则有皮革、文旄焉,然而中国得而用之。

——《荀子·王制》

1、货币流通广泛,商业贸易发达

思考:春秋战国之际工商业经济发展有何特点?

材料1:诸侯四通,货物所交易也。——《战国策》

造车行业《周礼·考工记》

春秋战国各国货币

1、经济发展——工商业繁荣

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

2、区域贩运繁荣

3、手工业分工更加细密

思考:春秋战国之际工商业经济发展有何特点?

1、经济发展——工商业繁荣

析变之根源——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

史料阅读

苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,联祍成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。——《史记.苏秦列传》

4、各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市

燕都蓟

齐都临淄

赵都邯郸

魏都大梁

韩都郑

秦都咸阳

楚都郢

应变之对策——核心素养落实

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

从战国形势图看,在这些诸侯国中,秦国偏处西方一隅,远离中原核心地带,然而,恰恰是秦国最后统一了六国,开辟了中国历史的新纪元。

秦国在群雄角逐中是如何脱颖而出的?

跟随时代潮流,商鞅在秦国开展变法运动,使秦国国富兵强,为统一奠定基础。

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

背景:

封建土地私有制逐渐确立

铁犁牛耕

生产力发展

私田大量出现

井田制开始瓦解

生产关系的变化

新兴地主阶级

▲变法是社会政治经济变动的必然结果

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化,昔日以等级分封制为基础的相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。同时,兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率,改变春秋后期卿大夫专权纷争的现象。 ——张帆《中国古代简史》

①社会经济大发展;②新兴地主阶级壮大;③兼并战争的需要。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶制贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。

②合作探究:从经济发展、政治变动和军事方面探究战国变法运动的背景。

二、经济发展与变法运动

目的:

富国强兵

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

列国变法示意图

结果:

推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

2、变法运动

奴隶社会 封建社会

变法的性质:

新兴地主阶级的封建性质的改革

③战国各国变法的目的和结果。

经济:

二、经济发展与变法运动

2、变法运动

商鞅变法

开始时间:

公元前356年

主要内容:

重农抑商,奖励耕织;“废井田,开阡陌”,授田于百姓;

政治:

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免;

社会管理:

军事:

奖励军功,剥夺和限制贵族特权

民间实行什伍连坐,互相纠察告发。

强制大家庭拆散为个体小家庭;

商鞅

建立了中央集权的政治制度,加强了对地方的控制,稳定了统治秩序,

调动了农民的生产积极性,发展了小农经济,增强了国力

提高军队战斗力,增强了军事实力,沉重打击了旧贵族特权

发展小农经济,增加税收

加强了对地方的控制,稳定统治秩序

特点:持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底。

素养提升1

材料一 宗室非有军功论,不得为属籍……有功者显荣,无功者虽富无所芬华……令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金……集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。--《钦定四库全书》

(1)据材料一,从政治、经济方面分析商鞅变法促进了秦国的社会转型。

(1)经济上,废井田,奖励耕织,推动了封建土地私有制的发展。政治上,奖励军功,建立县制,强化中央集权,促使分封制向中央集权制过渡。

材料二 对商鞅变法的评价

(2)据材料二并结合所学知识,指出韩非与贾谊对商鞅变法的态度及原因,并揭示评价差异的本质。

(2)态度:韩非褒,贾谊贬。

原因:韩非基于法家立场,认为变法维护了法制秩序;贾谊基于儒家立场,认为商鞅变法破坏了儒家伦理。

本质:治国理念的差异(法治与礼治)。

——摘编自张涛《移风易俗:商鞅变法的重要侧面》等

韩非(战国) 七国之雄,秦为首强,皆赖商鞅,(商鞅)举法明教,秦人大治

贾谊(汉代) 批评商鞅舍弃礼义,专用法制,破坏了家庭伦理关系

素养提升1

材料一:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记·李斯列传》

材料二:初,商君相秦,用法严酷,曾临渭论囚,渭水尽赤。

——《资治通鉴》

材料三:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度,庶人之富者累巨万,贫者食糟糠;而有强国者兼州城,弱者丧社稷。 ——《汉书·食货志》

变法加强了中央集权,提高了军队战斗力,使秦国国富兵强,为秦国统一中国奠定了基础;

积极:

局限:

变法轻罪重罚,轻视教化作用,在一定程度上加重对人民群众的压迫、剥削,给人们带来了巨大痛苦。

结合材料,评价商鞅变法。

二、经济发展与变法运动

合作探究

7.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加 ( )

A.使经济重心完成了南移 B.主要得益于铁犁牛耕的使用

C.加剧了当时的分裂局势 D.主要利于农民生活的日益富足

B

针对训练

8.韩非提出了“不期修古,不法常可”“事异则备变”的主张。与之相关的时代背景是 ( )

A.周王室不断衰微 B.宗法制度日益强化

C.诸子思想不断融合 D.变法图强运动兴起

D

D

A

9.春秋战国时,秦国地处西陲,长期与西戎为伍,但最终却取得了灭六国,一统天下的成就。下列各项能够构成秦国开创历史新局面的原因的是其在战国七雄中( )

A.地理位置比六国优越 B.长期与周边民族交流 C.置身于诸侯纷争之外 D.制度的变革卓有成效

10.战国时期,商鞅把原来“百步为亩”的小田界“阡陌”和每一井田的大田界“封疆”统统破除,重新设置田界,不许私自移动;并把土地授给农民,土地可以买卖。这种做法实际上( )

A.确立了封建土地私有制 B.巩固了奴隶主的权力C.进一步推广了井田制 D.将所有土地公有化

针对训练

提到春秋战国时期,你能想到春秋战国的时代特征吗?春秋战国是众所周知的乱世,然而仅仅用乱来描述春秋战国时期是远远不够的,这一时期除了政治动荡带来的乱世之外,还有经济上的发展,民族间的交融以及思想文化的繁荣.

BC770周平王东迁

稷下学宫

应变之对策——核心素养落实

三、孔子和老子

阅读课文“孔子和老子”,思考以下问题:

1、孔子思想主张提出的社会背景和主要思想主张。

2、归纳总结老子的思想主张。

※

※

孔子:(春秋)儒家学派的创始人

思想核心:

政治思想:

①主张“有教无类”,打破贵族垄断文化教育的局面,推动了私学的发展。

孔子(前551—前479)春秋时期鲁国人,著名思想家、政治家和教育家。

②整理《诗》《礼》《书》《易》《乐》《春秋》,后来成为儒家的经典。

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语·为政》

针对礼崩乐坏、社会动荡的形势,就伦理和政治重建问题提出理论主张。

②“克己复礼” 主张恢复西周的礼乐制度,承认制度随着时代变化改良

社会背景:

“仁”、“礼”;

①为政以德

教育思想:

三、孔子和老子

1、孔子思想主张提出的社会背景和主要思想主张。

春秋时期,孔子带领他的学生们到各诸侯国游学,宣扬仁的思想,但常常受到冷遇。一次孔子与弟子走散,孔子呆在东门旁发呆,子贡问郑国人孔子在何处。郑国人说东门边有个老头子像一只丧家之狗在发呆。

问题设计:孔子思想为何备受冷遇?

原因:春秋战国时期,礼崩乐坏,社会剧烈变革,争霸兼并战争频繁,孔子坚持恢复周礼,其政治思想不符合社会发展需要,因此未受到统治者重视。

合作探究

三、孔子和老子

老子:(春秋)道家学派的创始人。

老子(约前571—前471),姓李名耳,春秋晚期楚国人。古代思想家,哲学家。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。 ——《道德经》

哲学思想:

朴素唯物论:“道”是万物的本原,追求天人合一;

朴素辩证法:事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚。

顺其自然,无为而治;小国寡民。

政治思想:

※

※

※

※

2、归纳总结老子的思想主张。

其观点见于《老子》一书。(又称《道德经》)

孔子和老子——儒家、道家学派的创始人

A

B

针对训练

11.以下有关孔子的历史常识,你认为正确的是( )

A.孔子主张“有教无类”,认为人人都有受教育的权利B.孔子的著作有《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》《论语》等C.孔子是战国时期著名思想家,其思想体系的核心是“仁"和“礼”D.孔子的思想在当时并未受到重视,但其后一直是中国社会的主流思想

12. "我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。"以上言论出自( )

A.《论语》B.《老子》C.《墨子》D.《韩非子》

三、百家争鸣

阅读课文“百家争鸣”,思考以下问题:

1、结合战国时期的社会变革,从政治、经济、阶级、思想方面分析百家争鸣出现的背景。

3、总结归纳战国时期各思想学派代表人物及思想主张。

4、说说百家争鸣的历史意义。

2、百家争鸣的特点和争鸣的主题是什么。

※

※

※

※

三、百家争鸣

1.背景:

经济上:

井田制崩溃,封建经济迅速发展

政治上:

周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解

阶级上:

士的阶层活跃和受重用

思想上:

教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展为“学在民间”,私学兴起

[概念] 士阶层

(1)西周:士属于贵族的最低阶层,拥有一定数量的“食田”,受过六艺(即礼、乐、射、御、书、数)教育,能文能武,战时可以充当下级军官,平时可以作为卿大夫的家臣。

(2)东周:士阶层发生分化,既没有了“食田”,又没有了原先的职守,成为传授知识的教师,或者主持宗教仪式的赞礼人。士逐渐成为知识分子的统称。

主题:针对社会现实问题提出自己的政治主张。

2.特点: 互相诘难、批驳又彼此吸收、融合

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映

①结合战国时期的社会变革,从政治、经济、阶级、思想方面分析百家争鸣出现的背景。

②百家争鸣的特点和争鸣的主题是什么。

史料 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——摘编自李静、萧洪恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

三、百家争鸣

儒家

①人性论: “性本善”;

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之,是非之心,人皆有之‥‥‥仁义礼智非由外铄(shuò,渗入)入我也,我固有之也。 ——《孟子·告子上》

②政治思想:

实行“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想。

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心章句下》

“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。”——《孟子》

孟子:(战国)“亚圣”

孟子(前372年—前289年)名轲,字子舆,山东邹城人。战国时期儒家代表人物。相传师承子思。元代追封他为“亚圣”。

荀子:(战国)百家思想的集大成者

①人性论: “性恶论”;

人之性恶,其善者伪也。 ——《荀子·性恶》

②政治思想: 主张“隆礼重法”;

③民本思想:“君舟民水”

君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟。 ——《荀子·王制》

③总结归纳战国时期各思想学派代表人物及思想主张。

2.思想主张:

三、百家争鸣

道家

●

庄子:(战国)

崇尚逍遥自由的人生观

“相濡以沫,不如相忘于江湖”

“古之真人,不知说生,不知恶死。其出不訢,其入不距;翛然而往,翛然而来而已矣。”

邹衍(战国),五行创始人。

阴阳家

●

提出五行“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

2.思想主张:

三、百家争鸣

墨子(战国),墨家学派创始人

墨家

●

兼爱、非攻、尚贤、节用

※ 故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

※ 今小为非,则知而非之;大为非攻国,则不知非,从而誉之,谓之义;此可谓知义与不义之辩乎?是以知天下之君子也,辩义与不义之乱也。

※ 尚欲祖述尧舜禹汤之道,将不可以不尚贤。夫尚贤者,政之本也。

——摘自《墨子》

代表下层平民利益,是战国时期的显学,战国以后不再受重视。

韩非(战国),法家思想的集大成者

●

法家

“以法为教”、“以法为本。” “……法不阿贵,……刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。……一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。”

以法为工具管理国家,控制臣民,体现中央集权的政治思想。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”

——“以法治国”,适应了地主阶级兼并战争需要

——“加强君主集权”,适应地主阶级建立新政权的需要

2.思想主张:

学派

代表人物

代表作

主 要 思 想

墨家

墨子

《墨子》

“兼爱”“非攻”

儒家

孟子

《孟子》

仁政,人性善

道家

庄子

《庄子》

顺应自然和民心

法家

韩非

《韩非子》

以法治国,中央集权

荀子

《荀子》

人性恶,隆礼重法,“礼治”

2、表现:

阴阳家

邹衍

相生相胜

《邹子》

儒家代表人物及其思想

道家代表人物及其思想

仁、礼

以德治国

无为而治

顺其自然

反对战争

以贤治国

根据材料,比较儒、道、墨、法四家在治国思想上的异同。

重刑罚

以法治国

(1)是中国历史上第一次思想解放运动

(2)为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

(3)为后世中华思想文化影响深远,促进了文化繁荣

三、百家争鸣

④说说百家争鸣的历史意义

3.历史意义:

史料 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。 ——侯外庐《中国思想史纲》

13.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是( )

A.中央集权政治的准则 B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范 D.维护等级秩序的工具

14.《尚书·洪范》把金木、水、火、土五种物质称为“五行”,用以解释各种事物的构成和社会发展,《周易》选取天、地、雷、火、风、泽、水、山八种自然物作为生成万物的根源,并将变化的事物抽象为对立的阴阳。这些主张( )

A.影响了后世的哲学发展 B.脱离了人民的社会实践

C.体现了强烈的迷信色彩 D.奠定了纲常名教的基础

D

A

针对训练

15.有人认为百家争鸣“正是(战国时期)政治混乱迫使那些思想者不断反思社会的本质以及人民所应该承担的角色”。由此可见 ( )

A.社会变革推动百家争鸣产生 B.诸子百家的主张一致

C.战国时期诸子百家开始出现 D.诸子都认同民本思想

A

16.春秋战国时期,周王室衰微,诸侯争霸,士大夫崛起,各种力量都对社会现实提出了改革时弊的方案,人们观点各异,畅所欲言,出现了百家争鸣的局面。由此可以推知,百家争鸣( )

A.不同思想流派观点完全相对 B.改变了官府垄断教育的局面

C.推动了中国古代思想的繁荣 D.根源是士大夫的推动与引导

C

针对训练

18“儒墨争雄储道争锋”,“这也是-场历时三百多年之久的跨儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈,展现出无穷的魅力。”“跨世纪大辩论”发生的主要原因是( )

A.社会的急剧变化 B.私学兴起,人才辈出

C.统治者政策的引导 D.“百家争鸣”局面的出现

B

A

19.战国中后期,荀子主张“礼法兼用”,韩非也尝试为法治寻找“道”的依据,《吕氏春秋》一书则兼容了儒、墨、道、法诸家言论。这种现象表明当时( )

A.儒家思想备受秦国重视 B.法家地位有所下降

C.思想领域出现融合倾向 D.思想专制局面形成

C

17.春秋战国时期学派林立,学术观点异彩纷呈,然“天下一致而百虑,同归而殊途”。诸子百家关注的共同点是( )

A.人与自然的和谐 B.关注社会现实

C.人与社会的和谐 D.关注人的价值

针对训练

先秦有思想家认为:“凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬”。这体现了( )

A.民贵君轻的主张 B.讲求实际功利的精神

C.克己复礼的思想 D.追求精神自由的倾向

马克思指出:“理论在一个国家实现的程度,总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”在春秋战国国家走向统一的时代,讲求“耕战”,富国强兵,“满足”秦实现统一的理论是( )

A.儒家思想 B.道家思想 C.法家思想 D.墨家思想

B

C

材料一 从春秋到战国,政治变动十分剧烈,经济有了大幅度发展,华夏认同观念产生,促使西周以来的社会秩序逐渐解体,迫使统治者对传统治国方式进行调整。兼并战争的日益激化,更加推动各国努力提高统治效率,变法运动逐渐成为战国的一股潮流。

——摘编自徐蓝、朱汉国主编《<普通高中历史课程标准〉(2017年版,2020年修订)解读》

素养提升2

(1)时代特征 ①政治方面:王室衰微,列国纷争,分封制、宗法制瓦解,社会动荡,各国纷纷变法。②经济方面:铁犁牛耕出现和使用,井田制瓦解;封建土地私有制确立;小农经济产生。

③文化方面:礼乐制崩溃,私学兴起;百家争鸣,思想自由,科学技术世界领先。④阶级方面:“士”阶层活跃;地主阶级和自耕农兴起。⑤民族关系:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,出现了我国历史上第一次民族交融。⑥军事方面:诸侯国在争霸战争中相互兼并,实现了区域性的局部统一,加快了全国统一的步伐。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国的时代特征。

材料二 “社会和谐”自古以来就是中华民族不断追求的理想境界,变社会动乱为“社会和谐”,贯穿于春秋战国百家争鸣的始末。

国无常强,无常弱。奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱

(2)主张:儒家主张为政以德; 墨子主张“兼爱”; 道家主张无为而治; 法家主张法治。

(2)结合所学知识,指出材料二中各学派围绕“社会和谐”提出的主张。

主张 出处

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼有耻且格 《论语·为政》

视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身 《墨子》

我无为而民自化。我好静而民自正。我无事而民自富。我无欲而民自朴 《道德经》

《韩非子·有度》

春秋战国时期的社会转型

项目 转型前 转型后

政治制度 实行分封制和宗法制 分封制崩溃,宗法制遭到破坏,中央集权雏形出现

选官制度 世卿世禄制度,形成贵族政治 实行任命制度,形成官僚政治

经济制度 井田制,土地国有或公有 小农经济,土地私有

社会结构 宗族占主导,贵族地位高 小家庭形成,贵族衰落,士阶层崛起

思想文化 原始神学思想占主导,思想处于蒙昧状态 思想解放,百家争鸣

教育制度 学在官府,贵族垄断教育 私学兴起,平民接受教育

知识拓展

春秋战国

华夏认同

民族交融

经济发展

铁犁牛耕

土地私有

兴修水利

工商业发展

社会变革

富国强兵

商鞅变法

社会转型

政治动荡

王室衰微

诸侯争霸

礼崩乐坏

兼并战争

文化繁荣

私学兴起

百家争鸣

奴隶社会

封建社会

课堂小结

封建亲戚

以蕃屏周

列国林立

华夷分离

奴隶社会

君主专制

中央集权

国家统一

民族融合

封建社会

再见

谢谢大家合作!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进