重庆市万州第一中学2022-2023学年高二下学期7月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市万州第一中学2022-2023学年高二下学期7月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 237.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-01 20:06:19 | ||

图片预览

文档简介

万州第一中学2022-2023学年高二下学期7月月考

历史试卷

(7月份)

一、单选题(每小题4分,共15题,60分

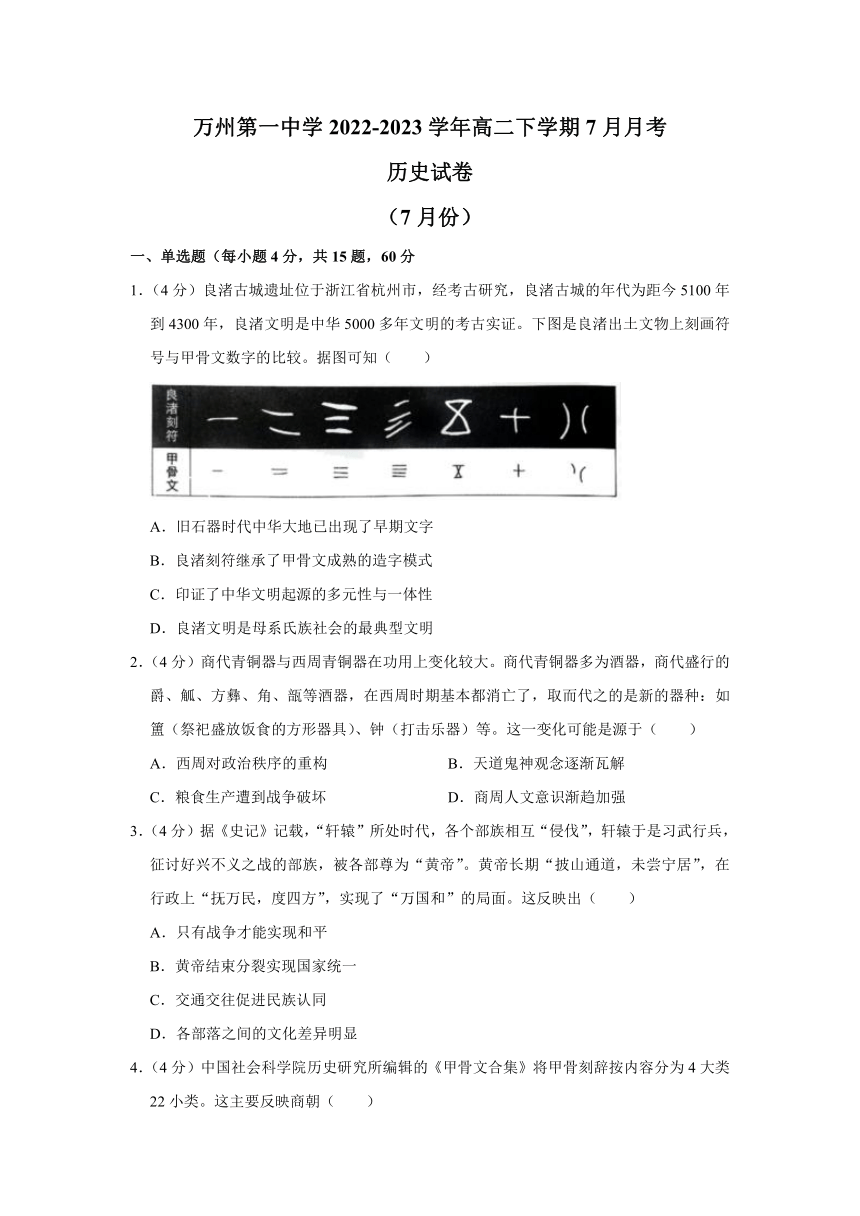

1.(4分)良渚古城遗址位于浙江省杭州市,经考古研究,良渚古城的年代为距今5100年到4300年,良渚文明是中华5000多年文明的考古实证。下图是良渚出土文物上刻画符号与甲骨文数字的比较。据图可知( )

A.旧石器时代中华大地已出现了早期文字

B.良渚刻符继承了甲骨文成熟的造字模式

C.印证了中华文明起源的多元性与一体性

D.良渚文明是母系氏族社会的最典型文明

2.(4分)商代青铜器与西周青铜器在功用上变化较大。商代青铜器多为酒器,商代盛行的爵、觚、方彝、角、瓿等酒器,在西周时期基本都消亡了,取而代之的是新的器种:如簠(祭祀盛放饭食的方形器具)、钟(打击乐器)等。这一变化可能是源于( )

A.西周对政治秩序的重构 B.天道鬼神观念逐渐瓦解

C.粮食生产遭到战争破坏 D.商周人文意识渐趋加强

3.(4分)据《史记》记载,“轩辕”所处时代,各个部族相互“侵伐”,轩辕于是习武行兵,征讨好兴不义之战的部族,被各部尊为“黄帝”。黄帝长期“披山通道,未尝宁居”,在行政上“抚万民,度四方”,实现了“万国和”的局面。这反映出( )

A.只有战争才能实现和平

B.黄帝结束分裂实现国家统一

C.交通交往促进民族认同

D.各部落之间的文化差异明显

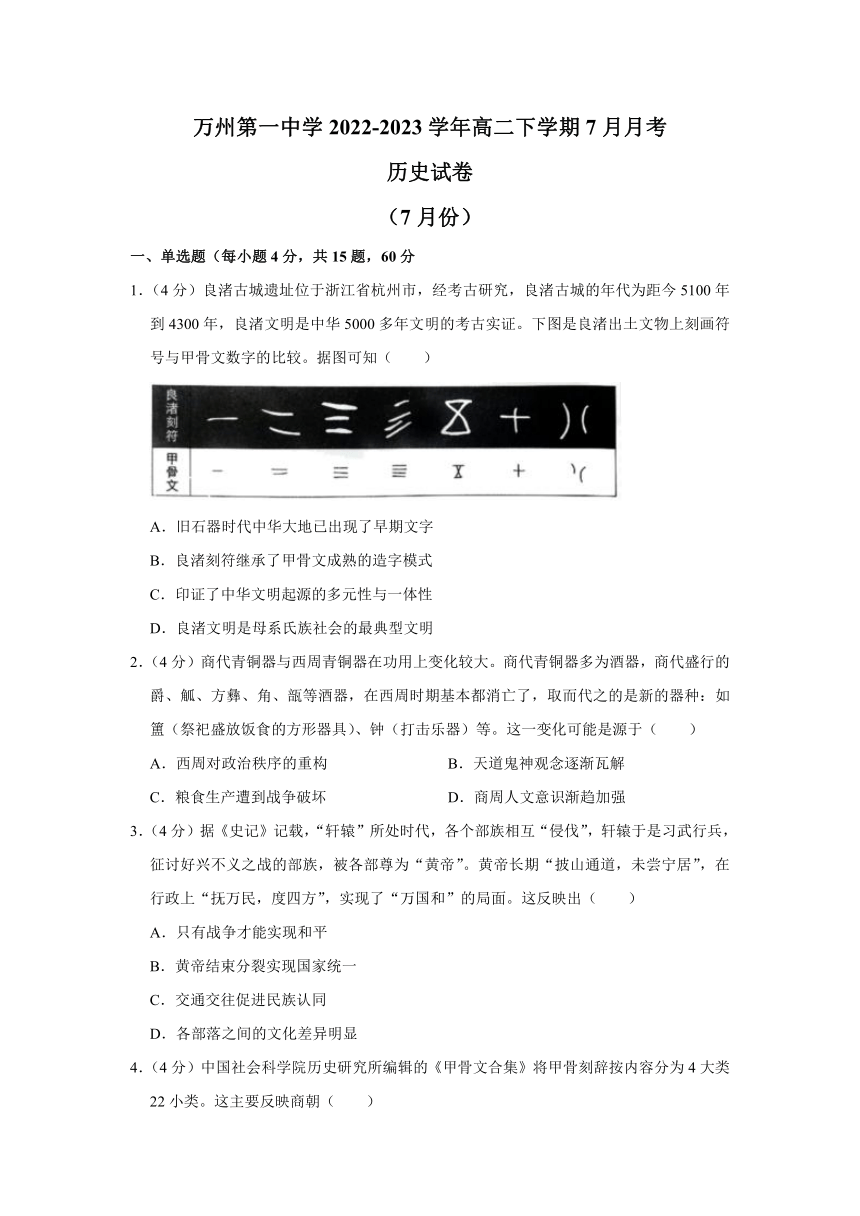

4.(4分)中国社会科学院历史研究所编辑的《甲骨文合集》将甲骨刻辞按内容分为4大类22小类。这主要反映商朝( )

类别 内容

1 奴隶和平民,奴隶主和贵族,官吏,军队,战争,方域,贡纳。

2 农业,渔猎、畜牧,手工业,商业,交通。

3 天文历法,气象,建筑,疾病,生育,鬼神崇拜,祭祀,吉凶梦幻,卜法,文字。

4 其他

A.文字体系已经形成 B.经济生活较为繁荣

C.社会文明走向成熟 D.阶级矛盾十分尖锐

5.(4分)周朝《仪礼 丧服》:“诸侯之子称公子,公子不得称先君;公子之子称公孙,公孙不得祖诸侯”。此规定旨在( )

A.构建礼乐文化实现利益调和

B.利用分封制度影响权力分配

C.强化等级观念维护统治秩序

D.缓和阶级矛盾达到长治久安

6.(4分)考古学家在四川广汉三星堆(巴蜀文化的代表)出土的青铜器中,不仅发现了黄河流域商朝和周朝装饰风格的云雷纹,而且还见到了与淮河上游安徽阜南县出土的龙虎尊(商王盘庚下令铸造)相似的造型和装饰。这些发现说明了商周时期( )

A.商周王朝对四川实施了有效管辖

B.巴蜀文化影响了中原文化的发展

C.青铜器物是长途贸易的主要商品

D.不同的地域之间存在着文化交流

7.(4分)孟子说:“五亩之宅,树之以桑,五十(岁)者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十(岁)者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”这一观点所依托的时代背景是( )

A.休养生息政策的实施 B.井田制度的繁荣

C.农业生产技术的发展 D.商业活动的衰退

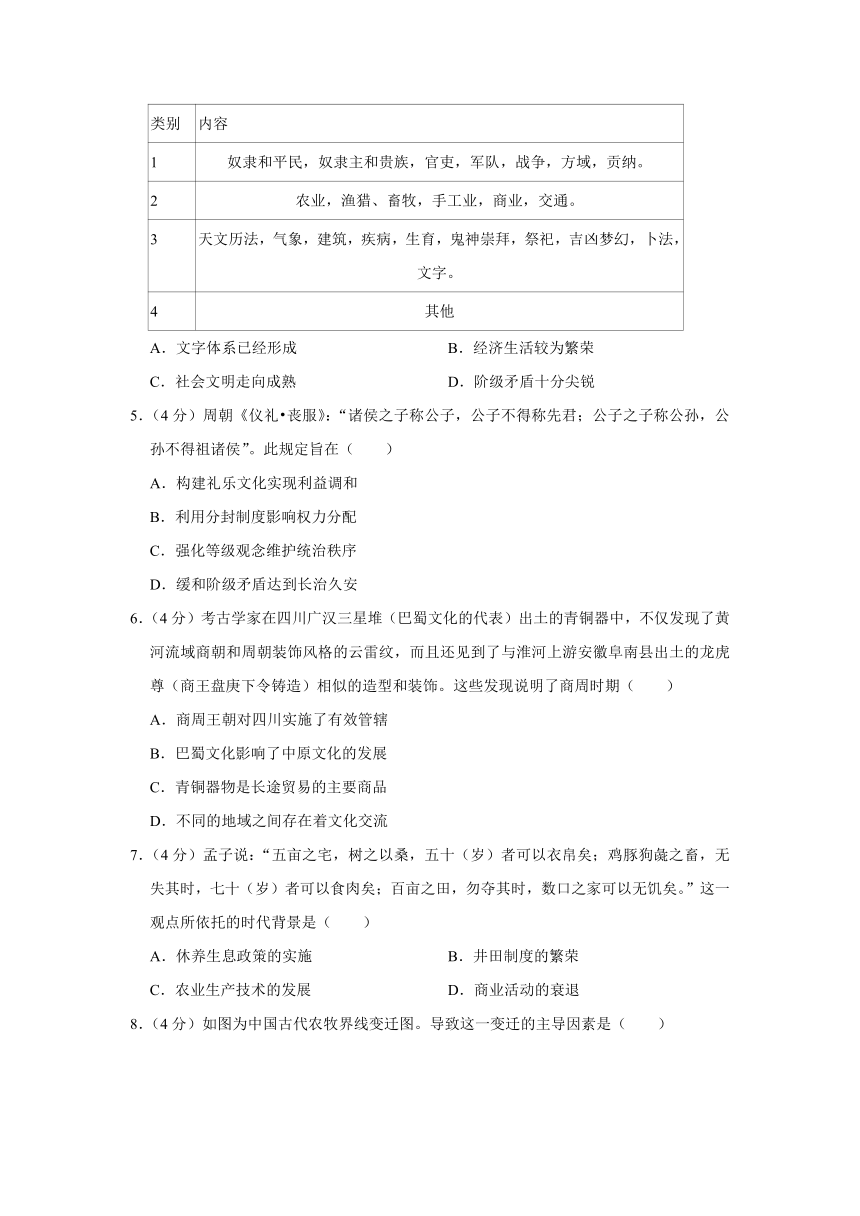

8.(4分)如图为中国古代农牧界线变迁图。导致这一变迁的主导因素是( )

A.政治经济重心转移 B.政府重视经略边疆

C.汉匈经济文化交流 D.少数民族的封建化

9.(4分)秦始皇认为“秦既代周(火德),自为水德”,汉文帝时期有人上书“秦得水德,今汉受之,推终始传,则汉当土德”。上述现象( )

A.确立了五行学说为统治思想

B.旨在论证政权建立的合理性

C.推动儒家学说吸收阴阳思想

D.表明汉朝承袭秦朝典章制度

10.(4分)英国著名历史学家汤因比认为:“始皇帝并吞六国之后,进而废置各国的王室和封建贵族,并由秦国的官僚处理政事,这项激烈的措施使得这些牺牲者感到难以忍受之苦,这些强硬作风使他们因敏锐地感受到失去独立而更加难以忍受。”由此可知,秦二世而亡( )

A.在于凝聚力的缺失 B.统治者的残暴是主因

C.源于统治疆域扩大 D.由治理举措过激而致

11.(4分)西汉时期设立的郡大小差异较大。例如今之河南省,包括了汉代河南、汝阳、南阳等6郡;今之山西省,包括了汉代河东、太原、上党等5郡;会稽郡辖区相当于今之浙江、福建省;豫章郡辖区相当于今之江西省。这种状况反映了汉代( )

A.王国严重威胁中央集权 B.地方行政体制混乱无序

C.区域开发和发展不平衡 D.对边疆地区的管理薄弱

12.(4分)西汉司马迁《史记》中说,道家“与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多”,儒家“博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从”。东汉班固在《汉书》中批评其“崇黄老而薄五经”、“轻仁义而羞贫穷”、“贱守节而贵俗功”。据此可以得出( )

A.社会主流思潮影响史学评价

B.《史记》否定儒家的核心观念

C.国家治理需要综合各家思想

D.《汉书》反对道家的功利思想

13.(4分)南北朝时期,门第之风盛极一时,择偶必先看门第出身,高门大姓结成一个封闭的婚姻圈,只在圈内通婚,不与庶族通婚,与此同时,北朝不同民族之间的通婚却越来越普遍,胡汉之间的婚姻风俗也相互影响。据此可知,南北朝时期( )

A.宗法制度发展完善得愈加系统严密

B.九品中正制强调出身门第血缘纯正

C.民族之间的文化认同渐成时代潮流

D.门第观念不影响胡汉之间通婚关系

14.(4分)从东吴到东晋时期,以建康城(今南京)为核心的“大建康”是区域以至全国的政治、经济、文化中心。“大建康”的范围包括:建康城,东府城、西州城、石头城等外围城池,周围的郡县治所和安置北方士族和移民的侨县,以及军事堡垒。这一布局( )

A.推动了魏晋时期经济重心的南移

B.完善了都城的空间形态和功能区分

C.促进了区域经济合作理念的萌发

D.有利于都城的政治稳定和物资供应

15.(4分)北魏道武帝立拓跋嗣为太子,赐其母刘贵人死,“立子杀母”的做法被奉为立国传承制度,“昔汉武帝将立其子而杀其母……汝当续统,故吾远同汉武,为长久之计”。这一制度的确立( )

A.延续了游牧民族的部落传统

B.使儒家伦理道德被颠覆

C.体现了民族融合的发展趋势

D.意在维护君主专制权力

二、材料分析题

16.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料:民本思想是中国传统治国理论的核心。“民本”二字出自《尚书 五子之歌》:“民惟邦本,本固邦宁”。中国古代民本思想萌芽于西周,形成于春秋时期,在战国时期臻于成热。孔子主张“因民之所利而利之”;孟子认为民贵君轻;《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟。”战国之后,民本思想不断得到充实与发展,到明清之际达到巅峰。

——摘编自丁伟民《论中国古代民本思想的现代借鉴意义》

(1)根据材料并结合所学知识,简述中国古代“民本思想”的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,简述孟子、荀子的思想异同点。

17.(14分)阅读下列材料。

材料:西晋末年战争、瘟疫、蝗灾、饥馐接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争表扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香,良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1)据材料并结合所学,概括“永嘉南渡”的历史背景。指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2)据材料,分析“永嘉南渡”对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

三、论述题(10分)

18.(10分)阅读材料,完成下列要求。

历史犹如色彩斑斓的万花筒,不同的历史时期呈现不同的时代特征。如表是中信出版社《新编中国史》(共六册)将中国历史做了如下分期。

时期 特征

秦汉 帝国的成立

魏晋南北朝 分裂与融合的时代

隋唐 世界帝国开明开放

宋 文治昌盛武功弱势

明 多重性格的时代

中国近代史 危局与变革

请任选一个时期,结合所学知识,围绕其时代特征(认可、修改或补充上述表格中的特征均可),拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑清晰)

参考答案与试题解析

一、单选题(每小题4分,共15题,60分

1.【答案】C

【分析】本题主要考查中国历史文化遗产,需要考生掌握良渚文明的成就及中华文明在起源上的特点。

2.【答案】A

【分析】本题考查商周政治制度,结合西周礼乐制度的特点和影响分析作答。

3.【答案】C

【分析】本题考查了华夏族的发展和华夏认同,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

4.【答案】C

【分析】本题考查了夏商西周的文化,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

5.【答案】C

【分析】本题考查的是分封制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

6.【答案】D

【分析】本题主要考查了三星堆遗址,要求学生结合三星堆遗址的成就来分析。

7.【答案】C

【分析】本题考查的是孔孟的思想内容,在理解识记孔孟思想的基础上,将材料内容进行分析和提取信息,予以作答。

8.【答案】B

【分析】本题考查了汉武帝的统治,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

9.【答案】B

【分析】本题考查了五德终始说,需要学生掌握五德终始说的含义并从实质上分析封建社会推崇五德终始说的原因。

10.【答案】A

【分析】本题考查了秦末农民起义与秦的速亡,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

11.【答案】C

【分析】本题考查了汉朝加强中央集权的措施,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

12.【答案】A

【分析】本题考查儒家思想的发展演变,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

13.【答案】C

【分析】本题主要考查了中国古代选官制度,要求学生结合中国古代选官制度的特征及影响来分析。

14.【答案】D

【分析】本题考查古代城市的发展,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

15.【答案】D

【分析】本题考查儒家思想的发展演变,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

二、材料分析题

16.【答案】(1)意义:民本思想发展为系统的理论学说;一定程度上转化为政治实践;成为中华传统政治文化的重要特征;对推动中国历史发展起到了积极作用,是中国传统治国理论的核心。

(2)共同点:都重视教育在社会发展和个人成长中的作用;都认为培养统治人才是教育的最高目标;都强调道德教育的是教育内容中的重要方面。

不同点:孟子肯定“性善论”、仁政、民贵君轻;荀子肯定“性恶论”、仁义、王道、君舟民水。

【分析】本题考查中华优秀传统文化的内涵。第一问,依据材料信息,结合所学从地位、对中国历史发展和传统文化、对理论学说以及对政治等方面的影响分析;第二问,依据材料信息,结合孟子和荀子的思想主张分析比较。

17.【答案】(1)背景:天灾、人祸造成社会动荡;为逃避战乱,被迫南迁;表现:农业人口增加;江南地区得到进一步开发;粮食产量增加;经济文化水平提高;

(2)经济;促进了江南地区的开发,推动经济重心南移;政治:巩固了南方的统治,维护了社会的稳定;文化:促进南方文化的发展,推动文化重心的南移。

【分析】本题主要考查了古代中国经济的南移,第一问要求学生结合“永嘉南渡”的历史背景来分析;第二问结合“永嘉南渡”对当时经济、政治、文化格局产生的影响分析。

三、论述题(10分)

18.【答案】示例一:

论题:魏晋南北朝时期在分裂动荡中孕育着统一的因素

论述:魏晋南北朝上承大一统的秦汉,下启开放开明的隋唐,在近四百年的分裂与动乱中,分裂的表象之下,涌动着有利于统一的因素。

魏晋是大一统的削弱时期。政治上,南北政权分裂,政权更迭频繁,战乱不断,人民流离失所,大量中原人口南迁。门阀士族崛起,九品中正制强化士族对权力的世袭支配。思想上,佛教传入道教兴起,儒学受到冲击,在这一背景下皇权下移,大一统的专制主义中央集权国家局面陷入低谷。

魏晋南北朝又是民族大融合的时期。一方面,匈奴、鲜卑、羌等北方少数民族与汉族在纷争中交往融合,北方少数民族政权积极推进汉化政策,加强了民族交融和对中原文化的认同。另一方面,中原人口大量南迁,出现南北方民族大融合的趋势,南北经济发展不平衡的状况逐步缩小。

综上所述,魏晋南北朝是大分裂大动荡大融合的时代,长期战乱人民渴望统一,民族交融、南方经济开发、北方几次局部统一和两晋短暂统一等因素,为隋唐的大一统奠定了基础。

示例二:

论题:秦汉是统一多民族封建国家的形成和巩固时期

论述:统一是中国历史发展的主流,秦汉在政治、经济、文化、疆域上的“大一统”措施,推动统一多民族国家的形成与发展。

政治上:秦以皇帝制度为核心,废分封行郡县,建立一整套的选官、监察、考核制度,正式创立了专制主义中央集权制。汉承秦制,不断加以完善,设立中朝,加强皇权。实行推恩令,派遣刺史,加强中央集权。疆域上:秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族交流交融,推动统一多民族国家局面的形成。汉武帝开拓边疆,北击匈奴、沟通西域、设置西域都护府等,巩固统一的多民族国家。

经济文化上,秦汉时期是倡导国家经济文化大一统的重要时期,秦焚书坑儒、统一文字、统一度量衡,汉代盐铁官营、改革币制,思想上“罢黜百家独尊儒术”,儒学成为中国传统文化的主流,使得专制“大一统”思想成为一种主流意识形态。

综上所述,秦汉时期的政治体制、经济形式和文化格局上坚持“大一统”原则,建立和巩固了专制主义中央集权制度,对后世产生深远影响。

【分析】本题考查了中国古代史综合,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

历史试卷

(7月份)

一、单选题(每小题4分,共15题,60分

1.(4分)良渚古城遗址位于浙江省杭州市,经考古研究,良渚古城的年代为距今5100年到4300年,良渚文明是中华5000多年文明的考古实证。下图是良渚出土文物上刻画符号与甲骨文数字的比较。据图可知( )

A.旧石器时代中华大地已出现了早期文字

B.良渚刻符继承了甲骨文成熟的造字模式

C.印证了中华文明起源的多元性与一体性

D.良渚文明是母系氏族社会的最典型文明

2.(4分)商代青铜器与西周青铜器在功用上变化较大。商代青铜器多为酒器,商代盛行的爵、觚、方彝、角、瓿等酒器,在西周时期基本都消亡了,取而代之的是新的器种:如簠(祭祀盛放饭食的方形器具)、钟(打击乐器)等。这一变化可能是源于( )

A.西周对政治秩序的重构 B.天道鬼神观念逐渐瓦解

C.粮食生产遭到战争破坏 D.商周人文意识渐趋加强

3.(4分)据《史记》记载,“轩辕”所处时代,各个部族相互“侵伐”,轩辕于是习武行兵,征讨好兴不义之战的部族,被各部尊为“黄帝”。黄帝长期“披山通道,未尝宁居”,在行政上“抚万民,度四方”,实现了“万国和”的局面。这反映出( )

A.只有战争才能实现和平

B.黄帝结束分裂实现国家统一

C.交通交往促进民族认同

D.各部落之间的文化差异明显

4.(4分)中国社会科学院历史研究所编辑的《甲骨文合集》将甲骨刻辞按内容分为4大类22小类。这主要反映商朝( )

类别 内容

1 奴隶和平民,奴隶主和贵族,官吏,军队,战争,方域,贡纳。

2 农业,渔猎、畜牧,手工业,商业,交通。

3 天文历法,气象,建筑,疾病,生育,鬼神崇拜,祭祀,吉凶梦幻,卜法,文字。

4 其他

A.文字体系已经形成 B.经济生活较为繁荣

C.社会文明走向成熟 D.阶级矛盾十分尖锐

5.(4分)周朝《仪礼 丧服》:“诸侯之子称公子,公子不得称先君;公子之子称公孙,公孙不得祖诸侯”。此规定旨在( )

A.构建礼乐文化实现利益调和

B.利用分封制度影响权力分配

C.强化等级观念维护统治秩序

D.缓和阶级矛盾达到长治久安

6.(4分)考古学家在四川广汉三星堆(巴蜀文化的代表)出土的青铜器中,不仅发现了黄河流域商朝和周朝装饰风格的云雷纹,而且还见到了与淮河上游安徽阜南县出土的龙虎尊(商王盘庚下令铸造)相似的造型和装饰。这些发现说明了商周时期( )

A.商周王朝对四川实施了有效管辖

B.巴蜀文化影响了中原文化的发展

C.青铜器物是长途贸易的主要商品

D.不同的地域之间存在着文化交流

7.(4分)孟子说:“五亩之宅,树之以桑,五十(岁)者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十(岁)者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”这一观点所依托的时代背景是( )

A.休养生息政策的实施 B.井田制度的繁荣

C.农业生产技术的发展 D.商业活动的衰退

8.(4分)如图为中国古代农牧界线变迁图。导致这一变迁的主导因素是( )

A.政治经济重心转移 B.政府重视经略边疆

C.汉匈经济文化交流 D.少数民族的封建化

9.(4分)秦始皇认为“秦既代周(火德),自为水德”,汉文帝时期有人上书“秦得水德,今汉受之,推终始传,则汉当土德”。上述现象( )

A.确立了五行学说为统治思想

B.旨在论证政权建立的合理性

C.推动儒家学说吸收阴阳思想

D.表明汉朝承袭秦朝典章制度

10.(4分)英国著名历史学家汤因比认为:“始皇帝并吞六国之后,进而废置各国的王室和封建贵族,并由秦国的官僚处理政事,这项激烈的措施使得这些牺牲者感到难以忍受之苦,这些强硬作风使他们因敏锐地感受到失去独立而更加难以忍受。”由此可知,秦二世而亡( )

A.在于凝聚力的缺失 B.统治者的残暴是主因

C.源于统治疆域扩大 D.由治理举措过激而致

11.(4分)西汉时期设立的郡大小差异较大。例如今之河南省,包括了汉代河南、汝阳、南阳等6郡;今之山西省,包括了汉代河东、太原、上党等5郡;会稽郡辖区相当于今之浙江、福建省;豫章郡辖区相当于今之江西省。这种状况反映了汉代( )

A.王国严重威胁中央集权 B.地方行政体制混乱无序

C.区域开发和发展不平衡 D.对边疆地区的管理薄弱

12.(4分)西汉司马迁《史记》中说,道家“与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多”,儒家“博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从”。东汉班固在《汉书》中批评其“崇黄老而薄五经”、“轻仁义而羞贫穷”、“贱守节而贵俗功”。据此可以得出( )

A.社会主流思潮影响史学评价

B.《史记》否定儒家的核心观念

C.国家治理需要综合各家思想

D.《汉书》反对道家的功利思想

13.(4分)南北朝时期,门第之风盛极一时,择偶必先看门第出身,高门大姓结成一个封闭的婚姻圈,只在圈内通婚,不与庶族通婚,与此同时,北朝不同民族之间的通婚却越来越普遍,胡汉之间的婚姻风俗也相互影响。据此可知,南北朝时期( )

A.宗法制度发展完善得愈加系统严密

B.九品中正制强调出身门第血缘纯正

C.民族之间的文化认同渐成时代潮流

D.门第观念不影响胡汉之间通婚关系

14.(4分)从东吴到东晋时期,以建康城(今南京)为核心的“大建康”是区域以至全国的政治、经济、文化中心。“大建康”的范围包括:建康城,东府城、西州城、石头城等外围城池,周围的郡县治所和安置北方士族和移民的侨县,以及军事堡垒。这一布局( )

A.推动了魏晋时期经济重心的南移

B.完善了都城的空间形态和功能区分

C.促进了区域经济合作理念的萌发

D.有利于都城的政治稳定和物资供应

15.(4分)北魏道武帝立拓跋嗣为太子,赐其母刘贵人死,“立子杀母”的做法被奉为立国传承制度,“昔汉武帝将立其子而杀其母……汝当续统,故吾远同汉武,为长久之计”。这一制度的确立( )

A.延续了游牧民族的部落传统

B.使儒家伦理道德被颠覆

C.体现了民族融合的发展趋势

D.意在维护君主专制权力

二、材料分析题

16.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料:民本思想是中国传统治国理论的核心。“民本”二字出自《尚书 五子之歌》:“民惟邦本,本固邦宁”。中国古代民本思想萌芽于西周,形成于春秋时期,在战国时期臻于成热。孔子主张“因民之所利而利之”;孟子认为民贵君轻;《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟。”战国之后,民本思想不断得到充实与发展,到明清之际达到巅峰。

——摘编自丁伟民《论中国古代民本思想的现代借鉴意义》

(1)根据材料并结合所学知识,简述中国古代“民本思想”的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,简述孟子、荀子的思想异同点。

17.(14分)阅读下列材料。

材料:西晋末年战争、瘟疫、蝗灾、饥馐接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争表扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香,良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1)据材料并结合所学,概括“永嘉南渡”的历史背景。指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2)据材料,分析“永嘉南渡”对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

三、论述题(10分)

18.(10分)阅读材料,完成下列要求。

历史犹如色彩斑斓的万花筒,不同的历史时期呈现不同的时代特征。如表是中信出版社《新编中国史》(共六册)将中国历史做了如下分期。

时期 特征

秦汉 帝国的成立

魏晋南北朝 分裂与融合的时代

隋唐 世界帝国开明开放

宋 文治昌盛武功弱势

明 多重性格的时代

中国近代史 危局与变革

请任选一个时期,结合所学知识,围绕其时代特征(认可、修改或补充上述表格中的特征均可),拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑清晰)

参考答案与试题解析

一、单选题(每小题4分,共15题,60分

1.【答案】C

【分析】本题主要考查中国历史文化遗产,需要考生掌握良渚文明的成就及中华文明在起源上的特点。

2.【答案】A

【分析】本题考查商周政治制度,结合西周礼乐制度的特点和影响分析作答。

3.【答案】C

【分析】本题考查了华夏族的发展和华夏认同,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

4.【答案】C

【分析】本题考查了夏商西周的文化,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

5.【答案】C

【分析】本题考查的是分封制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

6.【答案】D

【分析】本题主要考查了三星堆遗址,要求学生结合三星堆遗址的成就来分析。

7.【答案】C

【分析】本题考查的是孔孟的思想内容,在理解识记孔孟思想的基础上,将材料内容进行分析和提取信息,予以作答。

8.【答案】B

【分析】本题考查了汉武帝的统治,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

9.【答案】B

【分析】本题考查了五德终始说,需要学生掌握五德终始说的含义并从实质上分析封建社会推崇五德终始说的原因。

10.【答案】A

【分析】本题考查了秦末农民起义与秦的速亡,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

11.【答案】C

【分析】本题考查了汉朝加强中央集权的措施,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

12.【答案】A

【分析】本题考查儒家思想的发展演变,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

13.【答案】C

【分析】本题主要考查了中国古代选官制度,要求学生结合中国古代选官制度的特征及影响来分析。

14.【答案】D

【分析】本题考查古代城市的发展,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

15.【答案】D

【分析】本题考查儒家思想的发展演变,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

二、材料分析题

16.【答案】(1)意义:民本思想发展为系统的理论学说;一定程度上转化为政治实践;成为中华传统政治文化的重要特征;对推动中国历史发展起到了积极作用,是中国传统治国理论的核心。

(2)共同点:都重视教育在社会发展和个人成长中的作用;都认为培养统治人才是教育的最高目标;都强调道德教育的是教育内容中的重要方面。

不同点:孟子肯定“性善论”、仁政、民贵君轻;荀子肯定“性恶论”、仁义、王道、君舟民水。

【分析】本题考查中华优秀传统文化的内涵。第一问,依据材料信息,结合所学从地位、对中国历史发展和传统文化、对理论学说以及对政治等方面的影响分析;第二问,依据材料信息,结合孟子和荀子的思想主张分析比较。

17.【答案】(1)背景:天灾、人祸造成社会动荡;为逃避战乱,被迫南迁;表现:农业人口增加;江南地区得到进一步开发;粮食产量增加;经济文化水平提高;

(2)经济;促进了江南地区的开发,推动经济重心南移;政治:巩固了南方的统治,维护了社会的稳定;文化:促进南方文化的发展,推动文化重心的南移。

【分析】本题主要考查了古代中国经济的南移,第一问要求学生结合“永嘉南渡”的历史背景来分析;第二问结合“永嘉南渡”对当时经济、政治、文化格局产生的影响分析。

三、论述题(10分)

18.【答案】示例一:

论题:魏晋南北朝时期在分裂动荡中孕育着统一的因素

论述:魏晋南北朝上承大一统的秦汉,下启开放开明的隋唐,在近四百年的分裂与动乱中,分裂的表象之下,涌动着有利于统一的因素。

魏晋是大一统的削弱时期。政治上,南北政权分裂,政权更迭频繁,战乱不断,人民流离失所,大量中原人口南迁。门阀士族崛起,九品中正制强化士族对权力的世袭支配。思想上,佛教传入道教兴起,儒学受到冲击,在这一背景下皇权下移,大一统的专制主义中央集权国家局面陷入低谷。

魏晋南北朝又是民族大融合的时期。一方面,匈奴、鲜卑、羌等北方少数民族与汉族在纷争中交往融合,北方少数民族政权积极推进汉化政策,加强了民族交融和对中原文化的认同。另一方面,中原人口大量南迁,出现南北方民族大融合的趋势,南北经济发展不平衡的状况逐步缩小。

综上所述,魏晋南北朝是大分裂大动荡大融合的时代,长期战乱人民渴望统一,民族交融、南方经济开发、北方几次局部统一和两晋短暂统一等因素,为隋唐的大一统奠定了基础。

示例二:

论题:秦汉是统一多民族封建国家的形成和巩固时期

论述:统一是中国历史发展的主流,秦汉在政治、经济、文化、疆域上的“大一统”措施,推动统一多民族国家的形成与发展。

政治上:秦以皇帝制度为核心,废分封行郡县,建立一整套的选官、监察、考核制度,正式创立了专制主义中央集权制。汉承秦制,不断加以完善,设立中朝,加强皇权。实行推恩令,派遣刺史,加强中央集权。疆域上:秦的统一,建立起幅员辽阔的国家,空前统一的封建国家促进了各民族交流交融,推动统一多民族国家局面的形成。汉武帝开拓边疆,北击匈奴、沟通西域、设置西域都护府等,巩固统一的多民族国家。

经济文化上,秦汉时期是倡导国家经济文化大一统的重要时期,秦焚书坑儒、统一文字、统一度量衡,汉代盐铁官营、改革币制,思想上“罢黜百家独尊儒术”,儒学成为中国传统文化的主流,使得专制“大一统”思想成为一种主流意识形态。

综上所述,秦汉时期的政治体制、经济形式和文化格局上坚持“大一统”原则,建立和巩固了专制主义中央集权制度,对后世产生深远影响。

【分析】本题考查了中国古代史综合,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

同课章节目录