第17课 解放战争 教案(人教版必修1)

文档属性

| 名称 | 第17课 解放战争 教案(人教版必修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 774.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-17 10:45:43 | ||

图片预览

文档简介

第17课 解放战争 教案(人教版必修1)

所用教材版本

人教版

所属模块

必修1

单元专题

第4单元第17课

设计主题

解放战争

1.整体设计思路、指导思想及依据的说明

目前,课堂改革已经进入深水区。各地都在积极探索课堂教学的新理念、新模式、新方法,因此有了“有效课堂”、“高效课堂”、“现代课堂”、“绿色课堂”等新名词、新事物的出现,甚至有些让人目不暇接的感觉。但如果我们的课堂是仅仅为了改革而改革,满足于新形式的实施,那不免会进入另一个可笑的误区。目前我们的教学承载了很多,但给我们的课堂时间仅仅四十五分钟,我们不可能什么都考虑到,用四十五分钟解决四五个小时才能解决的问题。笔者认为,我们的教学的对象是学生,课堂终端生成的应该是学生知识的掌握、能力的提高和价值观的养成。学生的内在需要、年龄特点、元认知和性格品德这些实际,才是我们课堂改革的立足点和出发点。因此,我们在准备一节课的时候,学生的实际是我们要优先考虑的。只有我们充分考虑到了学生的实际,才能调动学生的积极性,才能在教学中真正体现学生的主体地位,使我们的教学效果最大化,从而真正有效。

下面就以人教版必修1第17课《解放战争》的教案为例,谈谈高中历史教学如何与学生实际相结合的思考和探索。

2.学情分析

这一课的对象是已经体验了半学期高中历史学习的高一新生,对于高中历史有了一定的感性认识,初步具备了一定的阅读分析和思考能力。对于解放战争的内容,学生在初中阶段已经学过,在生活中通过一些影视作品也有一定的感性认识。但对于1945~1949年中国的革命进程还是比较陌生,对于抗战后为何国共会发生内战,中共为何能取得解放战争胜利,以及新民主主义革命意义等问题,可以说理解不深。

3.教材分析

1.从课程标准看:《普通高中历史课程标准》的教学要求是:概述中国共产党领导的新民主主义革命的主要史实,认识新民主主义革命胜利的伟大意义。课标对于如何解放战争的史实要求是不明确的,似乎讲清楚解放战争的过程及意义就可以了。这比较有意思,是鼓励教师自己根据需要选择史实吗?

2.从教材内容看:那么,我们的需要是什么呢?从新民主主义革命胜利的意义分析,我们应该得出解放战争的胜利,是人民意愿的胜利,是和平民主力量的胜利,是马克思主义、社会主义道路的胜利,而不能局限于中共夺取政权的胜利。因此,解放战争是超越党派之争的,是人民与独裁者的之争,是内战独裁与和平民主之争,是黑暗道路和光明道路之争。所以,选择史实应能充分服务于上述观点。我们先来看看教材编写者选择的内容吧。人教版(2007年1月第3版):重庆谈判、1946年政协、1946年国民党发动的全面和重点进攻、战略反攻和三大战役、北平和谈、渡江战役等,并且还通过“学思之窗”和“历史纵横”补充了解放区土改、北平和平解放等史实。人教版教材内容已较详实,但对于为何抗战胜利后国共代表两种不同道路等问题交代不甚清楚,为了服务于教学需要,在此基础上适当加以补充。

3.教学重点和难点:

(1)重点:重庆谈判和《双十协定》、三大战役的胜利、新民主主义革命胜利意义

重庆和谈和三大战役表明了中国共产党为争取和平、民主所作出的不同方式的努力,代表了广大人民的意愿,在人民解放战争时期具有重要的作用;经过斗争,党领导中国人民取得新民主主义革命的基本胜利,这一胜利对中国和世界均产生了深远影响。

(2)难点:理解新民主主义胜利的意义。

新民主主义革命的胜利的意义,须从本单元内容整体分析和认识,知识跨度大、理论性较强,学生不容易掌握,故又是一难点。

4.教学目标分析

1、知识与能力

(1)掌握的基础知识:重庆谈判、全面内战、战略反攻、三大战役、北平谈判和渡江作战等

(2)培养材料分析能力:通过解放战争过程中国共两党的文字资料,敌我力量动态变化表格,三大战役地图等培养学生运用史料分析问题的能力;

(3)通过对国民党发动内战的教学,培养学生通过分析历史现象揭示事物本质的能力;

2、过程与方法:

(1)在合作与交流中探究问题。教材中提到的探究的重要问题,可以通过学生分组合作讨论的方式来完成。

(2)采用问题情景教学法。情景的设置可以通过多媒体演示,也可以通过教师的语言描述,来再现历史,然后通过教师提问或者是学生发现问题的方式来解决问题。

(3)在教学中努力教会学生掌握历史学习的基本方法,注意培养学生养成独立思考学习的习惯,使学生能基本做到论从史出、史论结合,注重探究学习,初步对所学习内容能进行较为全面的比较、概括和阐释的能力。

3、情感态度与价值观:

(1)中共以广大人民群众和中华民族的利益为重,尽力争取和平。中共的领导地位是在革命斗争中形成和确立的,中国走社会主义道路是中国人民历史的选择。

(2)通过对抗日战争、解放战争等史实的讲述,使学生认识到中华民族是不可屈服的,中共是领导人民抗战的坚强核心,以此对学生进行革命传统教育,并激发学生爱国、爱党、爱人民的思想感情。

5.教学策略设计

1.教法学法:利用图片、文献和影视资料创设历史情境,积极引导学生体验、感悟、思考、讨论。

2.教学手段:多媒体教学为主,讲述为辅

6.教学过程设计

一、导入新课

★设计1:导入新课:

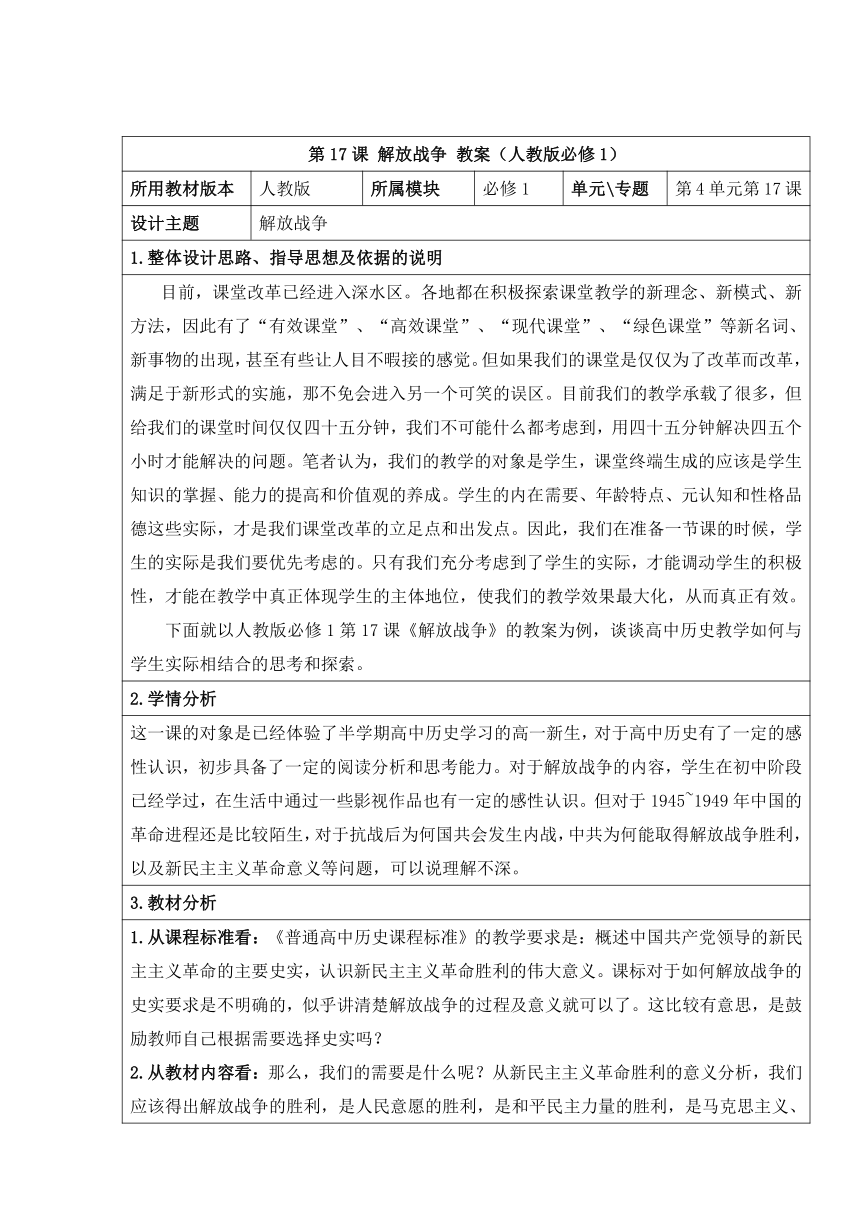

幻灯片展示图片“江阴要塞司令部”

在江阴市区繁华的人民路步行街东侧,有一组中西合璧的建筑群,它就是原高巷口的吴宅、江阴要塞司令部旧址。

这组建筑不仅具有很高的艺术价值,还有极高的历史价值,因为它见证了我们江阴近代历史。其中,江阴要塞起义就与之有关,而江阴要塞起义是解放战争后期渡江战役极为重要的一环,对解放战争最终取得胜利起了很大的作用。今天,我们就来重温那段波澜壮阔的历史,学习解放战争这一课。

意图:以江阴要塞司令部作为本课导入,是为了利用学生身边的熟悉的事物,减少历史的距离感、陌生感,可以把我们学生的个体感悟和解放战争的宏观现场联系起来,便于引入历史情境。

二、讲授新课

★设计2:争取和平民主的政治斗争——重庆谈判和1946年政协会议

抗战的胜利给人民带来的喜悦是短暂的,当时的中国仍然面临着两种命运、两个前途的严重斗争。为什么赶走了侵略者的中国人民依然不能迎来和平民主?现在我们回到当时,去了解那一段复杂的历史。

材料一 中国的老百姓,足足有三十多年没有享受过和平的日子,一面受敌人的侵略,一面不断内战,……我们对于战后和平的期望,就象饥饿的人等饭吃那样的急迫……我们反对内战,不管用什么法律来解释,我们还是要反对,如果内战,全中国人民都要遭受无穷的损害 ……

——1945年8月,《新华日报》上发表了一封读者来信

“毛泽东先生来了…… 是中国的一件大喜事。”—《大公报》1945年8月28日重庆

材料二 战后,(中国)需要在广泛民主的基础上……成立……联合政府……领导解放后的全国人民,将中国建设成为一个独立、自由、统一、民主的新中国。

——毛泽东《论联合政府》1945.4

材料三 蒋介石三次电邀毛泽东赴重庆谈判

毛泽东先生勋鉴: 倭寇投降,……和平局面,可期实现……特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。

蒋中正未寒 一九四五年八月十四日

毛泽东先生勋鉴: 来电诵悉……深望足下体念国家之艰危,悯怀人民之疾苦 ……甚有赖于先生之惠然一行,共定大计……

蒋中正哿 一九四五年八月二十日

毛泽东先生勋鉴: 未养电诵悉……惟目前各种重要问题,均待与先生面商……国家前途实利赖之 ……特再驰电速驾!

蒋中正梗 一九四五年八月二十三日

材料四 目前与奸党谈判,乃系窥测其要求与目的,以拖延时间……如彼不能……屈服,即以土匪清剿之。

—— 1945年9 月20日,蒋介石给各战区司令长官密电

材料五 (美国)在中国所追求的长远目标是推动建立一个稳定、统一的亲美政府,而短期目标首先是“阻止共产党完全控制中国”。

———《美国外交文集》

提问:依据上述材料指出,抗战胜利后,国内各派力量的愿望是什么?中国面临着怎样的前途?

意图:通过上面五则材料,可以让学生理解当时国内力量主要有两种意愿:一种是走和平民主独立的道路,另一种是内战独裁屈辱的道路,而和平民主则是国内人民的共同愿望,中共和人民站在了一起。但历史的复杂就在于,如果仅从蒋介石的三封电报来看,国民党对于和平民主的愿望更为迫切,那国共之间就不可能发生战争了,甚至会有内战是中共挑起的。因此必须丰富史料,在占有充分的史料之后,学生才能理解当时国民党采取的两面手法,为的是维护独裁统治,进而理解中共夺取政权是为了建立真正的和平民主独立的新中国。

幻灯片播放重庆谈判和1946年政协会议相关视频材料

提问:中共赴重庆和谈,取得了哪些有利于人民的成果?没有解决的问题有哪些?为什么没有解决?

意图:对于这一段历史,可以展示当时国共谈判的一些图片或视频,增加学生的感性认识。不必过多展开。但对于谈判的结果仍需解释清楚,让学生明白国民党没有诚意解决当时的政权和军权问题,挑起内战的责任是在国民党。

国民党撕毁了和平的协议,内战终于爆发,但在军队数量、武器装备、后勤补给等方面都占优势的国民党军队,为何在战场上节节败退,最终丢失了政权;而在各方面处于劣势的中共,为何能取得最后的胜利?

★设计3:争取和平民主的武装斗争——内战爆发、战略反攻、三大战役

中共赢得新民主主义革命的胜利首先就是赢得了民心,为了帮助学生理解,笔者呈现了相关材料:

材料一 内战爆发初期,蒋介石给不喜数学的毛泽东出了一道难解的数学题

430 ︰ 127 =?

飞机十坦克十大炮十美元︰步枪十手榴弹十小米十0 =?

中华民国政府︰延安边区政府= ?

蒋介石十杜鲁门︰毛泽东十0 =?

材料二 “一切反动派都是纸老虎。看起来,反动派的样子是可怕的,但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。” ——毛泽东接受美国记者安娜·路易斯·斯特朗的采访谈话1946年8月6日

材料三

中华民国拉壮丁的告示 翻身农民积极参军,支援解放战争

提问:通过上述材料分析,中共解放战争获胜的关键是什么?

意图:把上述资料呈现给学生,引导学生独立思考,很快就能得出战争的胜败绝非军队数量武器装备的简单比拼,得民心者得天下的结论,进而理解中共才是真正代表人民利益的党派。

其次,中共正确的战略决策也是其赢得最后胜利的一个重要原因,幻灯片展示战略反攻和三大战役的地图:

提问:结合课本的“资料回放”思考:我军第二年的作战任务是什么?何为“内线作战”?何为“外线作战”?人民解放军为何反攻方向选择在中原地区?

提问:结合书本简述三大战役过程、结果和意义。

意图:对于战略反攻和三大战役,笔者觉得还是要结合地图教学,因为现在学生的地理概念较弱,通过地图的呈现,既直观明了,也可以一定程度弥补学生的历史地理知识,也能培养学生地图的解读能力。

解放战争的进程之快大大超出人们的意料,国民党集团为了挽回败势,又一次重演“假和平真内战”的丑剧,中共为了能尽快结束战争,迎来和平民主局面,接受了国民党又一次的和谈,在人民面前呈现出一贯的和平民主诚意。国共双方达成《国内和平协定》最后修正案,但蒋拒绝签字,其假和谈的骗局彻底暴露,美蒋“守江谋和”的图谋终成泡影。

★设计4:争取和平民主的最后斗争——新民主主义革命的伟大胜利

关于这一段“令人难以理解”历史,笔者提供了两段材料让学生自己判断和理解。

材料一 把共产党阻止在长江北岸……司徒雷登大使曾说:划江而治,搞一个国共两党“南北朝”……美国人的一厢情愿,构成了李宗仁全部言和活动的精神支柱。

——《解放战争全记录》

材料二 叶剑英反复说明:“中共方面的确不反对采用和平方式解决问题,关键在于能否获得真正的和平?只要桂系今后的行动确实站在有利于人民解放事业的立场上,并能达成真正持久和平的目的,中共方面不会予以拒绝。”

——《解放战争全记录》

设问:国共两党北平和谈的真正目的分别是什么?

意图:利用两段史料再次证明,国民党的“假和谈、真内战”阴谋,中共在战争胜利在望的时候,为了减少战争给国家和人民带来的痛苦,仍与国民党谈判,的确是顺民心而为。

渡江战役如摧枯拉朽般推进,继而人民解放军向全国进军,幻灯片呈现渡江战役示意图:

提问:简述渡江战役和南京解放的史实。

意图:这段历史与江阴乡土史是有联系的,因此,我鼓励学生踊跃发言,讲述自己了解的江阴有关解放战争的历史遗迹和故事,从而进一步激起学生的兴趣,使课堂气氛达到了高潮。

解放战争胜利了,新民主主义革命基本胜利了,如何从中吸取教训,总结经验,关键是下一步该往什么方向去。笔者给出两则材料

材料一 美国大使司徒雷登登上专机,从南京取道东京回国。在司徒雷登回国途中,美国政府发表了《中美关系白皮书》。在白皮书中,将蒋介石集团的腐败、昏庸、专制、无能一一历数, 以说明国民党的失败是咎由自取,完全是自己造成的……

材料二 美国的白皮书,选择……八月五日发表,是可以理解的,因为他是美国侵略政策彻底失败的象征。

——毛泽东《别了,司徒雷登 》1949年8月18日

提问1:《白皮书》指出的国民党失败原因,你认为有道理吗?结合所学知识,你认为还有哪些原因?你认为解放战争迅速取得胜利的原因是什么?

提问2:结合上述两则材料和所学知识,分析新民主主义革命胜利的意义。

意图:解放战争只是整个新民主主义革命中的一个组成部分,如果直接在讲述完解放战争胜利后总结新民主主义革命胜利的意义,让人感觉突兀和生硬,甚至会把解放战争的意义和新民主主义革命胜利的意义混淆起来。因此,笔者选择补充司徒雷登回国和美国发表《中美关系白皮书》这两个历史事件,既对美国“扶蒋反共”政策的失败有个交代,也能为总结分析新民主主义革命胜利的意义奠定基础。

三、本课小结:

小结部分,我引用了著名作家王树增的采访词:“我是为我们的父辈而写作的,因为解放战争是离我们距离最近的一场国内战争,很多战争的参与者现在还活着,我见过他们中的很多人,都是我非常崇敬的父辈,他们身上所给予我的一种对于信仰,对于幸福、快乐等等这些生活观念的传输,使我深受感动。我相信能够感动我的东西,通过我的笔也能够感染和感动我们的读者。

我想我写战争史,在某种意义上是写这种族谱,这种族谱是当代中国人的心灵史,每个人都应该有理由知道我们从何而来,我们向何而去,我们今天的生活为什么是这个样子,我们为什么生活在这样一个社会状况、生活状况之中,这些东西从哪来的。我想这些东西也是我渴求探望的东西。”

通过作家的语言,让学生能用一种全新的高度来看待解放战争这段历史,这是我们民族半个多世纪前的集体记忆,了解我们这个民族“从何处来,向何处去“。

意图:和本课主旨呼应,再一次点明“革命是为了和平民主”这一主线。

7.教学设计特色

1.教学立意:解放战争隶属于这个新民主主义革命范畴。近代中国为什么要发生民主革命?这是中国近代史上最基本的问题之一。对于高中学生,在如今大众媒体多样化的环境下,弄清这个问题是非常重要。因为它有利于保证学生的政治思想素质。笔者认为无论是近代化史观,还是革命史观,都绕不开近代中国要向何处去这一问题,其实就是“旧制度与大革命”的问题:封建专制制度如何废除,民主政治制度如何建立?而从百年近代中国的社会实际来看,革命是唯一的选择,革命后建立民主政治也是必然的选择。解放战争是中国近代史的终点,它终结了中国半殖民地半封建的历史;又是中国现代史的起点,为独立民主的新中国建立奠定了基础。基于这一思考,本课内容笔者围绕“革命是为了和平民主”这一主旨来考量和设计。

2.教学构思:本课以“争取和平民主的斗争”为主线,将课文内容重新整合,分为“争取和平民主的政治斗争”——重庆和谈、1946年政协会议;“争取和平民主的军事斗争”——内战爆发、战略反攻和三大战役;“争取和平民主的最后斗争”——北平和谈、渡江战役和新民主主义革命基本胜利三大版块。这样突出了本课的主旨,也更能符合学生的认知规律。

8.教学反思

通过本课的构思设计、梳理重组以及操作实践,笔者认为高中历史课堂教学应注意以下三个问题:

1、重视预学,要让预学成果得到合理运用。基本的教学环节都离不开预学、学习和复习,预学是课堂学习的前奏,是必须要有的。我们以前的课堂教学就是忽视了学生的预学而导致学生课堂学习的被动,不管学生是否能够自主解决,一股脑儿在课堂教,在简单之处花时间太多,而在疑难点解决上花时间不足,课堂或平缓无奇,或头重脚轻,力不聚要害。预学有三种层次:第一层次,学生读一遍教材,了解课堂学习的主要内容,圈画出重点难点,建构基本知识框架;第二层次,学生在教师设计的问题引领下,尝试自主学习,启动思维,发现疑难点,为课堂继续学习提供动力和目标;第三层次,学生通过自主学习理解掌握基础知识,并且运用知识解决问题,这种结果就是体现“教是为了不教”的根本目的。预学可以在课前,也可以当堂进行。

2、设计导入切记随意粗糙。新课程倡导的是情景化导入,历史课尤其应当创设情境,让学生神入历史场景,能更好的提升课堂效果。你创设了什么样的情景?这种情景是否合适(导入时间是有限的)?为什么要创设这样的情景?这种情景创设是否最有效?我们在课堂设计时都需要有这样一连串的思考或者追问。

3、教与学活动设计不可简单、偏颇。对重点难点的教学活动设计,我们注重的是对试题或材料选择的经典性和对试题或材料本身的解析过程,其实教学的本质要义是教会学生自己独立解决问题,因此,在课堂设计过程中我们应更加重视的是教学的设计和学法的指导,采用哪种教学最有利学生学会、会学?通过这段材料、这项案例最终使学生得到了什么?

所用教材版本

人教版

所属模块

必修1

单元专题

第4单元第17课

设计主题

解放战争

1.整体设计思路、指导思想及依据的说明

目前,课堂改革已经进入深水区。各地都在积极探索课堂教学的新理念、新模式、新方法,因此有了“有效课堂”、“高效课堂”、“现代课堂”、“绿色课堂”等新名词、新事物的出现,甚至有些让人目不暇接的感觉。但如果我们的课堂是仅仅为了改革而改革,满足于新形式的实施,那不免会进入另一个可笑的误区。目前我们的教学承载了很多,但给我们的课堂时间仅仅四十五分钟,我们不可能什么都考虑到,用四十五分钟解决四五个小时才能解决的问题。笔者认为,我们的教学的对象是学生,课堂终端生成的应该是学生知识的掌握、能力的提高和价值观的养成。学生的内在需要、年龄特点、元认知和性格品德这些实际,才是我们课堂改革的立足点和出发点。因此,我们在准备一节课的时候,学生的实际是我们要优先考虑的。只有我们充分考虑到了学生的实际,才能调动学生的积极性,才能在教学中真正体现学生的主体地位,使我们的教学效果最大化,从而真正有效。

下面就以人教版必修1第17课《解放战争》的教案为例,谈谈高中历史教学如何与学生实际相结合的思考和探索。

2.学情分析

这一课的对象是已经体验了半学期高中历史学习的高一新生,对于高中历史有了一定的感性认识,初步具备了一定的阅读分析和思考能力。对于解放战争的内容,学生在初中阶段已经学过,在生活中通过一些影视作品也有一定的感性认识。但对于1945~1949年中国的革命进程还是比较陌生,对于抗战后为何国共会发生内战,中共为何能取得解放战争胜利,以及新民主主义革命意义等问题,可以说理解不深。

3.教材分析

1.从课程标准看:《普通高中历史课程标准》的教学要求是:概述中国共产党领导的新民主主义革命的主要史实,认识新民主主义革命胜利的伟大意义。课标对于如何解放战争的史实要求是不明确的,似乎讲清楚解放战争的过程及意义就可以了。这比较有意思,是鼓励教师自己根据需要选择史实吗?

2.从教材内容看:那么,我们的需要是什么呢?从新民主主义革命胜利的意义分析,我们应该得出解放战争的胜利,是人民意愿的胜利,是和平民主力量的胜利,是马克思主义、社会主义道路的胜利,而不能局限于中共夺取政权的胜利。因此,解放战争是超越党派之争的,是人民与独裁者的之争,是内战独裁与和平民主之争,是黑暗道路和光明道路之争。所以,选择史实应能充分服务于上述观点。我们先来看看教材编写者选择的内容吧。人教版(2007年1月第3版):重庆谈判、1946年政协、1946年国民党发动的全面和重点进攻、战略反攻和三大战役、北平和谈、渡江战役等,并且还通过“学思之窗”和“历史纵横”补充了解放区土改、北平和平解放等史实。人教版教材内容已较详实,但对于为何抗战胜利后国共代表两种不同道路等问题交代不甚清楚,为了服务于教学需要,在此基础上适当加以补充。

3.教学重点和难点:

(1)重点:重庆谈判和《双十协定》、三大战役的胜利、新民主主义革命胜利意义

重庆和谈和三大战役表明了中国共产党为争取和平、民主所作出的不同方式的努力,代表了广大人民的意愿,在人民解放战争时期具有重要的作用;经过斗争,党领导中国人民取得新民主主义革命的基本胜利,这一胜利对中国和世界均产生了深远影响。

(2)难点:理解新民主主义胜利的意义。

新民主主义革命的胜利的意义,须从本单元内容整体分析和认识,知识跨度大、理论性较强,学生不容易掌握,故又是一难点。

4.教学目标分析

1、知识与能力

(1)掌握的基础知识:重庆谈判、全面内战、战略反攻、三大战役、北平谈判和渡江作战等

(2)培养材料分析能力:通过解放战争过程中国共两党的文字资料,敌我力量动态变化表格,三大战役地图等培养学生运用史料分析问题的能力;

(3)通过对国民党发动内战的教学,培养学生通过分析历史现象揭示事物本质的能力;

2、过程与方法:

(1)在合作与交流中探究问题。教材中提到的探究的重要问题,可以通过学生分组合作讨论的方式来完成。

(2)采用问题情景教学法。情景的设置可以通过多媒体演示,也可以通过教师的语言描述,来再现历史,然后通过教师提问或者是学生发现问题的方式来解决问题。

(3)在教学中努力教会学生掌握历史学习的基本方法,注意培养学生养成独立思考学习的习惯,使学生能基本做到论从史出、史论结合,注重探究学习,初步对所学习内容能进行较为全面的比较、概括和阐释的能力。

3、情感态度与价值观:

(1)中共以广大人民群众和中华民族的利益为重,尽力争取和平。中共的领导地位是在革命斗争中形成和确立的,中国走社会主义道路是中国人民历史的选择。

(2)通过对抗日战争、解放战争等史实的讲述,使学生认识到中华民族是不可屈服的,中共是领导人民抗战的坚强核心,以此对学生进行革命传统教育,并激发学生爱国、爱党、爱人民的思想感情。

5.教学策略设计

1.教法学法:利用图片、文献和影视资料创设历史情境,积极引导学生体验、感悟、思考、讨论。

2.教学手段:多媒体教学为主,讲述为辅

6.教学过程设计

一、导入新课

★设计1:导入新课:

幻灯片展示图片“江阴要塞司令部”

在江阴市区繁华的人民路步行街东侧,有一组中西合璧的建筑群,它就是原高巷口的吴宅、江阴要塞司令部旧址。

这组建筑不仅具有很高的艺术价值,还有极高的历史价值,因为它见证了我们江阴近代历史。其中,江阴要塞起义就与之有关,而江阴要塞起义是解放战争后期渡江战役极为重要的一环,对解放战争最终取得胜利起了很大的作用。今天,我们就来重温那段波澜壮阔的历史,学习解放战争这一课。

意图:以江阴要塞司令部作为本课导入,是为了利用学生身边的熟悉的事物,减少历史的距离感、陌生感,可以把我们学生的个体感悟和解放战争的宏观现场联系起来,便于引入历史情境。

二、讲授新课

★设计2:争取和平民主的政治斗争——重庆谈判和1946年政协会议

抗战的胜利给人民带来的喜悦是短暂的,当时的中国仍然面临着两种命运、两个前途的严重斗争。为什么赶走了侵略者的中国人民依然不能迎来和平民主?现在我们回到当时,去了解那一段复杂的历史。

材料一 中国的老百姓,足足有三十多年没有享受过和平的日子,一面受敌人的侵略,一面不断内战,……我们对于战后和平的期望,就象饥饿的人等饭吃那样的急迫……我们反对内战,不管用什么法律来解释,我们还是要反对,如果内战,全中国人民都要遭受无穷的损害 ……

——1945年8月,《新华日报》上发表了一封读者来信

“毛泽东先生来了…… 是中国的一件大喜事。”—《大公报》1945年8月28日重庆

材料二 战后,(中国)需要在广泛民主的基础上……成立……联合政府……领导解放后的全国人民,将中国建设成为一个独立、自由、统一、民主的新中国。

——毛泽东《论联合政府》1945.4

材料三 蒋介石三次电邀毛泽东赴重庆谈判

毛泽东先生勋鉴: 倭寇投降,……和平局面,可期实现……特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。

蒋中正未寒 一九四五年八月十四日

毛泽东先生勋鉴: 来电诵悉……深望足下体念国家之艰危,悯怀人民之疾苦 ……甚有赖于先生之惠然一行,共定大计……

蒋中正哿 一九四五年八月二十日

毛泽东先生勋鉴: 未养电诵悉……惟目前各种重要问题,均待与先生面商……国家前途实利赖之 ……特再驰电速驾!

蒋中正梗 一九四五年八月二十三日

材料四 目前与奸党谈判,乃系窥测其要求与目的,以拖延时间……如彼不能……屈服,即以土匪清剿之。

—— 1945年9 月20日,蒋介石给各战区司令长官密电

材料五 (美国)在中国所追求的长远目标是推动建立一个稳定、统一的亲美政府,而短期目标首先是“阻止共产党完全控制中国”。

———《美国外交文集》

提问:依据上述材料指出,抗战胜利后,国内各派力量的愿望是什么?中国面临着怎样的前途?

意图:通过上面五则材料,可以让学生理解当时国内力量主要有两种意愿:一种是走和平民主独立的道路,另一种是内战独裁屈辱的道路,而和平民主则是国内人民的共同愿望,中共和人民站在了一起。但历史的复杂就在于,如果仅从蒋介石的三封电报来看,国民党对于和平民主的愿望更为迫切,那国共之间就不可能发生战争了,甚至会有内战是中共挑起的。因此必须丰富史料,在占有充分的史料之后,学生才能理解当时国民党采取的两面手法,为的是维护独裁统治,进而理解中共夺取政权是为了建立真正的和平民主独立的新中国。

幻灯片播放重庆谈判和1946年政协会议相关视频材料

提问:中共赴重庆和谈,取得了哪些有利于人民的成果?没有解决的问题有哪些?为什么没有解决?

意图:对于这一段历史,可以展示当时国共谈判的一些图片或视频,增加学生的感性认识。不必过多展开。但对于谈判的结果仍需解释清楚,让学生明白国民党没有诚意解决当时的政权和军权问题,挑起内战的责任是在国民党。

国民党撕毁了和平的协议,内战终于爆发,但在军队数量、武器装备、后勤补给等方面都占优势的国民党军队,为何在战场上节节败退,最终丢失了政权;而在各方面处于劣势的中共,为何能取得最后的胜利?

★设计3:争取和平民主的武装斗争——内战爆发、战略反攻、三大战役

中共赢得新民主主义革命的胜利首先就是赢得了民心,为了帮助学生理解,笔者呈现了相关材料:

材料一 内战爆发初期,蒋介石给不喜数学的毛泽东出了一道难解的数学题

430 ︰ 127 =?

飞机十坦克十大炮十美元︰步枪十手榴弹十小米十0 =?

中华民国政府︰延安边区政府= ?

蒋介石十杜鲁门︰毛泽东十0 =?

材料二 “一切反动派都是纸老虎。看起来,反动派的样子是可怕的,但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。” ——毛泽东接受美国记者安娜·路易斯·斯特朗的采访谈话1946年8月6日

材料三

中华民国拉壮丁的告示 翻身农民积极参军,支援解放战争

提问:通过上述材料分析,中共解放战争获胜的关键是什么?

意图:把上述资料呈现给学生,引导学生独立思考,很快就能得出战争的胜败绝非军队数量武器装备的简单比拼,得民心者得天下的结论,进而理解中共才是真正代表人民利益的党派。

其次,中共正确的战略决策也是其赢得最后胜利的一个重要原因,幻灯片展示战略反攻和三大战役的地图:

提问:结合课本的“资料回放”思考:我军第二年的作战任务是什么?何为“内线作战”?何为“外线作战”?人民解放军为何反攻方向选择在中原地区?

提问:结合书本简述三大战役过程、结果和意义。

意图:对于战略反攻和三大战役,笔者觉得还是要结合地图教学,因为现在学生的地理概念较弱,通过地图的呈现,既直观明了,也可以一定程度弥补学生的历史地理知识,也能培养学生地图的解读能力。

解放战争的进程之快大大超出人们的意料,国民党集团为了挽回败势,又一次重演“假和平真内战”的丑剧,中共为了能尽快结束战争,迎来和平民主局面,接受了国民党又一次的和谈,在人民面前呈现出一贯的和平民主诚意。国共双方达成《国内和平协定》最后修正案,但蒋拒绝签字,其假和谈的骗局彻底暴露,美蒋“守江谋和”的图谋终成泡影。

★设计4:争取和平民主的最后斗争——新民主主义革命的伟大胜利

关于这一段“令人难以理解”历史,笔者提供了两段材料让学生自己判断和理解。

材料一 把共产党阻止在长江北岸……司徒雷登大使曾说:划江而治,搞一个国共两党“南北朝”……美国人的一厢情愿,构成了李宗仁全部言和活动的精神支柱。

——《解放战争全记录》

材料二 叶剑英反复说明:“中共方面的确不反对采用和平方式解决问题,关键在于能否获得真正的和平?只要桂系今后的行动确实站在有利于人民解放事业的立场上,并能达成真正持久和平的目的,中共方面不会予以拒绝。”

——《解放战争全记录》

设问:国共两党北平和谈的真正目的分别是什么?

意图:利用两段史料再次证明,国民党的“假和谈、真内战”阴谋,中共在战争胜利在望的时候,为了减少战争给国家和人民带来的痛苦,仍与国民党谈判,的确是顺民心而为。

渡江战役如摧枯拉朽般推进,继而人民解放军向全国进军,幻灯片呈现渡江战役示意图:

提问:简述渡江战役和南京解放的史实。

意图:这段历史与江阴乡土史是有联系的,因此,我鼓励学生踊跃发言,讲述自己了解的江阴有关解放战争的历史遗迹和故事,从而进一步激起学生的兴趣,使课堂气氛达到了高潮。

解放战争胜利了,新民主主义革命基本胜利了,如何从中吸取教训,总结经验,关键是下一步该往什么方向去。笔者给出两则材料

材料一 美国大使司徒雷登登上专机,从南京取道东京回国。在司徒雷登回国途中,美国政府发表了《中美关系白皮书》。在白皮书中,将蒋介石集团的腐败、昏庸、专制、无能一一历数, 以说明国民党的失败是咎由自取,完全是自己造成的……

材料二 美国的白皮书,选择……八月五日发表,是可以理解的,因为他是美国侵略政策彻底失败的象征。

——毛泽东《别了,司徒雷登 》1949年8月18日

提问1:《白皮书》指出的国民党失败原因,你认为有道理吗?结合所学知识,你认为还有哪些原因?你认为解放战争迅速取得胜利的原因是什么?

提问2:结合上述两则材料和所学知识,分析新民主主义革命胜利的意义。

意图:解放战争只是整个新民主主义革命中的一个组成部分,如果直接在讲述完解放战争胜利后总结新民主主义革命胜利的意义,让人感觉突兀和生硬,甚至会把解放战争的意义和新民主主义革命胜利的意义混淆起来。因此,笔者选择补充司徒雷登回国和美国发表《中美关系白皮书》这两个历史事件,既对美国“扶蒋反共”政策的失败有个交代,也能为总结分析新民主主义革命胜利的意义奠定基础。

三、本课小结:

小结部分,我引用了著名作家王树增的采访词:“我是为我们的父辈而写作的,因为解放战争是离我们距离最近的一场国内战争,很多战争的参与者现在还活着,我见过他们中的很多人,都是我非常崇敬的父辈,他们身上所给予我的一种对于信仰,对于幸福、快乐等等这些生活观念的传输,使我深受感动。我相信能够感动我的东西,通过我的笔也能够感染和感动我们的读者。

我想我写战争史,在某种意义上是写这种族谱,这种族谱是当代中国人的心灵史,每个人都应该有理由知道我们从何而来,我们向何而去,我们今天的生活为什么是这个样子,我们为什么生活在这样一个社会状况、生活状况之中,这些东西从哪来的。我想这些东西也是我渴求探望的东西。”

通过作家的语言,让学生能用一种全新的高度来看待解放战争这段历史,这是我们民族半个多世纪前的集体记忆,了解我们这个民族“从何处来,向何处去“。

意图:和本课主旨呼应,再一次点明“革命是为了和平民主”这一主线。

7.教学设计特色

1.教学立意:解放战争隶属于这个新民主主义革命范畴。近代中国为什么要发生民主革命?这是中国近代史上最基本的问题之一。对于高中学生,在如今大众媒体多样化的环境下,弄清这个问题是非常重要。因为它有利于保证学生的政治思想素质。笔者认为无论是近代化史观,还是革命史观,都绕不开近代中国要向何处去这一问题,其实就是“旧制度与大革命”的问题:封建专制制度如何废除,民主政治制度如何建立?而从百年近代中国的社会实际来看,革命是唯一的选择,革命后建立民主政治也是必然的选择。解放战争是中国近代史的终点,它终结了中国半殖民地半封建的历史;又是中国现代史的起点,为独立民主的新中国建立奠定了基础。基于这一思考,本课内容笔者围绕“革命是为了和平民主”这一主旨来考量和设计。

2.教学构思:本课以“争取和平民主的斗争”为主线,将课文内容重新整合,分为“争取和平民主的政治斗争”——重庆和谈、1946年政协会议;“争取和平民主的军事斗争”——内战爆发、战略反攻和三大战役;“争取和平民主的最后斗争”——北平和谈、渡江战役和新民主主义革命基本胜利三大版块。这样突出了本课的主旨,也更能符合学生的认知规律。

8.教学反思

通过本课的构思设计、梳理重组以及操作实践,笔者认为高中历史课堂教学应注意以下三个问题:

1、重视预学,要让预学成果得到合理运用。基本的教学环节都离不开预学、学习和复习,预学是课堂学习的前奏,是必须要有的。我们以前的课堂教学就是忽视了学生的预学而导致学生课堂学习的被动,不管学生是否能够自主解决,一股脑儿在课堂教,在简单之处花时间太多,而在疑难点解决上花时间不足,课堂或平缓无奇,或头重脚轻,力不聚要害。预学有三种层次:第一层次,学生读一遍教材,了解课堂学习的主要内容,圈画出重点难点,建构基本知识框架;第二层次,学生在教师设计的问题引领下,尝试自主学习,启动思维,发现疑难点,为课堂继续学习提供动力和目标;第三层次,学生通过自主学习理解掌握基础知识,并且运用知识解决问题,这种结果就是体现“教是为了不教”的根本目的。预学可以在课前,也可以当堂进行。

2、设计导入切记随意粗糙。新课程倡导的是情景化导入,历史课尤其应当创设情境,让学生神入历史场景,能更好的提升课堂效果。你创设了什么样的情景?这种情景是否合适(导入时间是有限的)?为什么要创设这样的情景?这种情景创设是否最有效?我们在课堂设计时都需要有这样一连串的思考或者追问。

3、教与学活动设计不可简单、偏颇。对重点难点的教学活动设计,我们注重的是对试题或材料选择的经典性和对试题或材料本身的解析过程,其实教学的本质要义是教会学生自己独立解决问题,因此,在课堂设计过程中我们应更加重视的是教学的设计和学法的指导,采用哪种教学最有利学生学会、会学?通过这段材料、这项案例最终使学生得到了什么?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局