8.《茶馆(节选)》整本书阅读 课件(共27张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 8.《茶馆(节选)》整本书阅读 课件(共27张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-02 11:42:50 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

于市井之地看人生百态

茶馆

老舍

知识教育目标

1.鉴赏剧本通过丰富多彩而又富有个性化的语言来展开情节、表现人物与时代的矛盾冲突的方法。

2.了解剧本独特的、被人称为卷轴画式的结构及人物形象。

3.鉴赏剧本浓郁的北京方言特色。

能力培养目标

1.指导学生理清课文情节并归纳概括剧情。

2.训练学生朗读剧本的能力,掌握不同角色的语言分寸。

德育渗透目标

了解旧社会国弱民贫、政治黑暗的现实。

导入新课 《茶馆》大事记

1956年,《茶馆》由老舍先生创作而出。

1958年,《茶馆》在北京人艺剧院首演,由焦菊隐与夏淳导演,真正展现了话剧的中国风和中国气派。却因当时的局势,不被重视。

1963年,《茶馆》二次上演,依旧在高压的政治形势下草草收场。

1979年,第三次公演,依旧由人艺的班底完成,只是先前的两位大导演以及老舍都已含冤去世。这一年,《茶馆》的艺术价值开始被发掘、认可,大放光彩,被定为为半个世纪以来,中国话剧舞台上出现的最一流作品之一。

1980年秋,《茶馆》在欧洲巡演,被评论家认为是“东方舞台上的奇迹”,从剧本到演出都达到世界一流水平。

1982年,导演谢添在原著及焦菊隐话剧基础上,将《茶馆》搬上大荧幕,于是之、郑榕、蓝天野等演员精彩演绎,铸就一部电影经典。本文所用大量图片,皆是该电影剧照。

1983年秋,《茶馆》在日本巡演,受到极大欢迎。

1999年,林兆华任导演,将《茶馆》再次搬上人艺的舞台,在舞美、演出观念及阵容方面做了巨大创新,同样受到观众们的热烈欢迎。

2010年,导演何群和张伟克联合,将《茶馆》改编成39集电视剧,陈宝国、梁天等主演,收获超高口碑,豆瓣评分达9.2分。

向《茶馆》致敬!向为中国话剧艺术呕心沥血的先辈们致敬!

活动一 文学、文化常识积累

1.作者简介-老舍

老舍,原名舒庆春,字舍予,另有笔名絜青、鸿来、非我等。北京满族正红旗舒穆禄氏,祖籍辽宁辽阳。中国现代小说家、作家、语言大师、人民艺术家、北京人艺编剧,新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》、《龙须沟》。

老舍的一生,总是忘我地工作,他是文艺界当之无愧的“劳动模范”。1966年8月24日,由于受到文化大革命运动中恶毒的攻击和迫害,老舍被逼无奈之下含冤自沉于北京太平湖。1978年,老舍得到平反,恢复“人民艺术家”的称号。2017年9月,中国现代文学长篇小说经典《四世同堂》由东方出版中心出版上市。这是该作自发表以来第一次以完整版形式出版。墓碑上刻写着老舍的一句话:“文艺界尽责的小卒,睡在这里。”

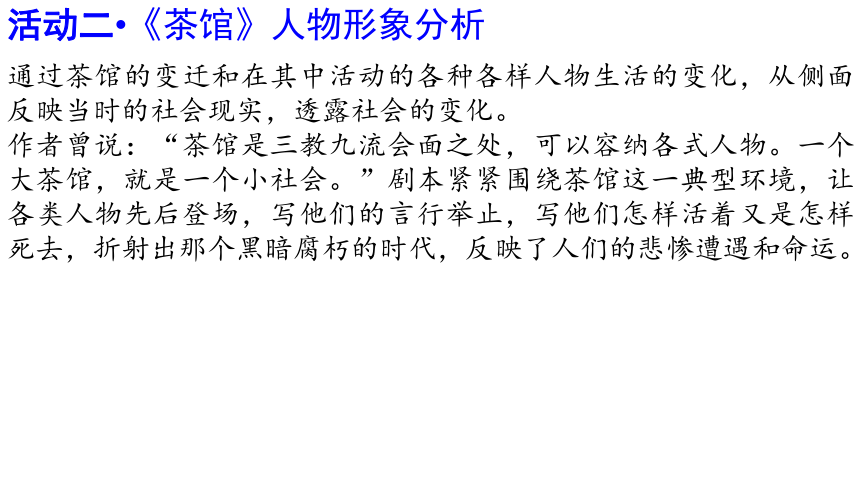

《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧,1957年7月初载于巴金任编辑的《收获》杂志创刊号。1958年6月由中国戏剧出版社出版单行本。剧作展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化。一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离,以及在这个社会中的芸芸众生。

剧本中出场的人物近50人,除茶馆老板之外,有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清宫里的太监、信奉洋教的教士、穷困潦倒的农民,以及特务、打手、警察、流氓、相士等,人物众多但性格鲜明,能够“闻其声知其人”,“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。作品通过茶馆老板王利发对祖传“裕泰茶馆”的惨淡经营,描写他虽然精明圆滑、呕心沥血,但终于挡不住衰败的结局,从侧面反映了中国社会的走向。剧作在国内外多次演出,赢得了较高的评价,是中国当代戏剧创作的经典作品。

2019年2月23日至3月5日,北京人艺再次在首都剧场上演话剧《茶馆》。2022年6月9日,经典《茶馆》重启北京人艺建院70周年纪念演出季。

2.作品简介-《茶馆》

活动二 《茶馆》人物形象分析

通过茶馆的变迁和在其中活动的各种各样人物生活的变化,从侧面反映当时的社会现实,透露社会的变化。

作者曾说:“茶馆是三教九流会面之处,可以容纳各式人物。一个大茶馆,就是一个小社会。”剧本紧紧围绕茶馆这一典型环境,让各类人物先后登场,写他们的言行举止,写他们怎样活着又是怎样死去,折射出那个黑暗腐朽的时代,反映了人们的悲惨遭遇和命运。

1.王利发

这是一个贯穿全剧的人物。

他是裕泰茶馆的掌柜,在第一幕里,他正值年富力强,刚从父亲手里继承了经营茶馆的生意,也继承了父亲的处世哲学——“我按着我父亲遗留下来的老办法,多说好话、多请安,讨人人的喜欢,就不会出大岔子。”

他精明、干练、谨小慎微、委曲求全、善于应酬,对不同的人采取不同的接待方式。

(1)唐铁嘴是吸食鸦片并以算命看相混饭吃的二流子,虽然经常赊欠茶钱,但王利发还是不断送茶给他,为的是不让他打搅茶馆的安宁和清静。刻画了一个老实本分安分守己的生意人形象。

(2)他唤二德子为“德爷”,他说“哥儿们,都是街面上的朋友,有话好说。德爷,您后边坐!”典型的息事宁人,为茶馆的秩序着想,为讨好他的主顾着想,为着大家的“太平”着想。他知道马五爷是谁,他对大人物的身份了如指掌,折射出了他为了茶馆“费尽心机”,他明白哪些人不能得罪,在什么人面前说什么话。至此,一个活灵活现的精明能干而又世故圆滑的生意人形象已经跃然展现在了我们面前。对大兵、警察、特务,他说“您圣明”“你多给美言几句,我感恩不尽!”一副买卖人的左右逢源、八面玲珑的姿态,表现了他的圆滑世故。

(3)对难民、李三等人他说“别耽误功夫!”“咱们的事,有功夫再研究!”对难民态度强硬、冷漠。对李三虽同情,却有限度,表现他自私。

老舍并没有采用浓重强烈的笔触,突兀变化的戏剧性情节来塑造王利发。相反,他透过一些日常生活中看来得琐碎的活动,一层层的、细致入微的揭示了王利发的思想性格、风貌神态和内心情感,是这一人物形象产生了耐人寻味的艺术魅力,给人留下了深刻的印象。

在第二幕里,王利发已是中年。

为保住祖业、他克扣帮工,在房客身上刮油水;赶潮流、力图在改良中找到出路。他对巡警的敲诈巧于应付,对自己公寓的房客崔久峰,能很耐心地倾听他的牢骚,尽管他不一定懂,但也不时地说些逢迎的话。作为商人,王利发具有胆小怕事和自私的特点。

从王利发忙里忙外、专心张罗的神态中,可以看出他依然保持着当年那种发财致富心里。但他梦寐以求的发家意愿却和军阀混战的黑暗时局发生了尖锐的矛盾。在受到洋人、军阀、兵痞的压迫欺诈后,他表面上仍然像过去一样低声下气,内心里却产生了不平、恼火和愤慨。

时代不同了,王利发的命运变化了,性格中出现了新的东西。老舍紧紧抓住这一人物的思想脉络来写,真是的再现了典型环境中的典型人物在旧中国的黑暗现实面前,靠自己的劳动而生活的王利发尽管善于经营、善于改良,也无法抵御各种反动势力的欺压。他对此也抱有强烈的不满,但表达的却十分含蓄,比如当唐铁嘴说“感谢这个年月”的时候,他说:“这个年月还值得感谢!”这句话蕴含了他的愁苦和愤恨。

第三幕里,到了美军和国民党特务横行的年代。王利发已老态龙钟,在茶馆里出头露面的人物,也都是子继父业的下一辈子人了。

王利发终于挣扎不下去了,旧社会吞噬了他的祖传家业,他只能绝望沉痛的呼喊:“我可没做过缺德的事,伤天害理的事,为什么就不叫我活着呢 ”这段发自肺腑的自白,正是对王利发这个人物悲惨命运的一个生动概括。

2.常四爷

常四爷他正直,善良,敢作敢为,富有正义感,身上体现了八旗将士的多数人坚守的爱国情操。

虽曾在满清时吃皇粮.但是他对腐败的清王朝不满。“反正打不起来!要真打的话,早到城外头去啦;到茶馆来干吗 ”多么尖锐犀利的言语,一针见血,他也有着洞明的眼睛,但这双眼睛却害了自己,因为他看到了太多不平的事情太多黑暗的事情,而他对这些都不能视而不见,只因为他正直他率真,才导致了他的悲剧命运。

他瞧不上“吃洋饭”的马五爷,瞧不上崇洋媚外的国人“一个人身上有多少洋玩意儿”,看到鼻烟壶也从外洋进口,他心疼“这得往外流多少银子啊!”对国家的衰败痛心疾首,而这也从一个侧面反映了那个时代白银大量外流,半殖民地半封建社会的一个社会现实。

他是一个正直的旗人,关注国家和民族命运,他虽然也有其局限性,不知道如何拯救民族和国家,但是他却是爱着大清,爱着祖国,和那些吃饭不干事的官差恰恰形成鲜明对比。“要抖威风,跟洋人干去,洋人厉害!英法联军烧了圆明园,尊家吃着官饷,可没见您去冲锋打仗!”这是他对二德子说的话。几句犀利的言词,便亮明了自己的立场,如梗在喉,不吐不快,他说出了别人不敢说的话,他爱国,他恨洋人,他十分愤恨这些“窝里反”的家伙,于是他会招惹祸端,差点导致和二德子拳脚相加。而半路杀出个程咬金,马五爷出面相劝,制止了斗殴的发生。在得知马五爷的身份后,他说:“哼,我就不佩服这吃洋饭的!”

常四爷对人贩子刘麻子说的“乡下怎么会弄得卖儿卖女”,这一句,又道出了社会的一个黑暗面。可以说,常四爷的每句话都直指时弊,眼光非常敏锐,但这种敏锐,是由于他怀有一颗爱国的心,他以这样的心态来看待这个腐败的世道,自然是越看越痛心,而由于他的性格使然,他也不得不一一脱口而出。之后他又对刘麻子说:“刘爷,您可真有个狠劲儿,给拉拢这路事!”这是对刘麻子这类社会渣子的愤恨和不齿。

最后两次常四爷和刘麻子的对话则是因了一块洋表,常四爷再次发出感慨,感叹国家的衰落。常四爷和刘麻子的几次对话,充分展示了他爱清朝爱国家的心声,也表现了他对这个黑暗社会的愤恨不满,但他的那种骨气,那种敢作敢为,以及那种耿直的性格,使人物形象趋近丰满。

常四爷与秦仲义因一对母女讨饭而发生冲突,常四爷并不能理解秦仲义的那种高谈阔论,也并不能够苟同他的观点,他们之间矛盾的所在是对这个社会认识的上的矛盾。秦仲义和常四爷都是爱国的,但是秦仲义却自负自傲,认为凭借他的实力,搞实业就能够让国家富强,故而对常四爷施给难民的小恩小惠不屑一顾甚至是鄙夷的态度,认为只有自己这样的人才能够创立一番事业,他说道“完不完,并不在乎有人给穷人们一碗面吃没有。”

而常四爷根本不把秦仲义放在眼里,认为他是一个只会瞎闹的所谓的“实业家”,而骨子里却连同情穷人的心都没有,所以他看到了这种种的社会现实,他看不到光明,他并不认为自己能够拯救这个国家,他没有秦仲义的那种不自量力,他知道一切的努力都是以卵击石,他不能力挽狂澜,他只能眼看着大清国衰败下去,于是他痛彻心肺地说了一句“大清国要完”,他说这句话,并不是诅咒大清国,更不是盼着它完,正如他后面自己所言,他是爱大清国,怕大清国完,但正是这样一句肆无忌惮的言语,却遭到了逮捕,也正应了他那句“要完”的言语,像这样连言论自由都没有的国家,又怎么能够不完!我们由此看到,常四爷是一个清醒的爱国人士,他不盲目,不自负,他是一个普通的旗人,一个普通的中国人,一个正直的敢于说真话办实事的老百姓,是一个充满同情心的人。

他感觉到了国不国民不民的惨状,能冲口喊出:“我看哪,大清国要完!”常四爷被宋恩子吴祥子两个走狗抓走,在走之前,他说了这样几句话“我,我爱大清国,怕它完了!”多么真诚的话!他又以自己是旗人来证明自己是爱大清的。他在这一幕中说的最后一句台词是“甭锁,我跑不了!”一个敢作敢为的硬汉子形象已经展现出来,他是当时社会少有的有骨气的中国人的代表!

他出狱后参加义和团,为护卫国权,他跟洋人刀枪相对地打了几仗。后来大清国到底亡了,他也并不意外,认准了这是历史的惩罚:“该亡!我是旗人,可是我得说句公道话!”他一生保持着满族人耿忠、倔强的脾气,不向恶人低头,不向命运让步,在民国初期到处排斥满人的时候,就像松二爷说的:“谁愿意瞪着眼挨饿呢!可是,谁又要咱们旗人呢!”哪怕是靠担筐贩菜、挎篮子卖花生米,照样活得腰板挺直。

第三幕中他还为松二爷化缘买棺材。但最后自己也穷困潦倒,拣来别人撒剩的纸钱,作为对自己将来的祭奠。他绝望地喊道:“我爱咱们的中国呀,可谁爱我呢 ”这个形象反映了社会的黑暗和人民的反抗情绪。

常四爷,一个多么希望依靠奋斗来换取国家和个人好前途的中国人,他的悲剧不是来自胆怯、懒惰,而是来自他的落伍了的观念,属于旧时代也属于满族传统的人生观,叫他总以为凭着一身正气和不服输的精神,就可以在铺天盖地的社会黑暗间闯开一条生路,这样天真的愿望根本没法实现,邪恶社会永远张着血盆大口,毫不留情地吞食着贫寒的个体的市民小人物,即使你再豪横再不肯屈服也罢。他能做的,只有坚守着他的气节,也是我们中华民族特有的气节!

3.秦仲义

秦仲义是裕泰茶馆的房东,是维新运动后出现在政治舞台上的新生民族资本家。他年轻时血气方刚,态度傲慢,目空一切,甚至敢于同有权有势的庞太监作斗争。

他有一个自认为很远大的理想,就是“实业救国”。他天真地认为,可以用经济竞争的手段,把国家经济命脉掌握在中国人手里,就能战胜洋人,救国救民。但他惨淡经营了几十年的“实业”却被国民党政府没收了,心如死灰的他,到老年却悟出了这样一个荒唐的“道理”:“有钱呀,就应该吃喝嫖赌,胡作非为,可千万别干好事!”

在这一人物身上,体现了民族资产阶级既有斗争性又有软弱性,既有干事业的狂热一面,又有在挫折面前软弱灰心一面的特点。

4.松二爷

松二爷也是个旗人,但胆小怕事,懒散而无能.清朝灭亡前,他游手好闲,整日喝茶玩鸟。“我看见您两位的灰大褂,就想起前清的事儿!不能不请安!”“你说得对!嗻!四爷,走吧!”表现了他胆小怕事

民国时期“铁杆庄稼”的待遇没有了,但又不愿自食其力,仍旧留恋过去的生活,宁愿自己挨饿,也要喂鸟。最后终于饿死。这是一个没有谋生能力的旗人的典型,反映了中国封建社会的腐朽。

5.刘麻子

靠说媒拉纤、拐卖人口挣钱的地痞无赖。

第一幕中他用十两银子买来康顺子,又以二百两银子卖给太监庞总管。之后他又同两位逃兵谈生意,还没谈成就被当做逃兵枪毙了。

正应了那句“多行不义必自毙”的老话。

6.唐铁嘴

“我感谢这个年月!”“大英帝国的烟,日本的‘白面儿’,两大强国侍侯着我一个人,这点福气还小吗 ”算命看相的江湖骗子。无耻。

7.宋恩子、吴祥子

“有皇上的时候,我们给皇上效力,有袁大总统的时候,我们给袁大总统效力”、“谁给饭吃,咱们给谁效力!”贪婪、蛮横、霸道。有奶便是娘的走狗。顺风倒的奸邪小人,靠坑害别人钻营偷生。

老小宋恩子、老小吴祥子、老小唐铁嘴、老小刘麻子属于恶势力的代表。他们共同合成了国民劣根性的象征性形象。

老舍通过稍带夸张的“父子传承”的方式表现了恶势力在不同时代的延续,又以茶馆常客的关系使历经沧桑的王利发、常二爷、秦仲义得以聚首回顾一生,从而使“裕泰”成为整个旧中国社会的象征,在某种意义上成为民族性的深层心理结构象征。这样一类人物形象,反映了当时社会的畸形和病态。

活动三 《茶馆》中的三大悲剧

茶馆的悲剧

掌柜王利发的“裕泰大茶馆”每天都接待不同的人物。为了生活,他总是用一脸的笑容来欢迎他们。他的茶馆是人们喝茶休息的地方,但竟然成为贩卖儿女的场所,注定了茶馆最终的悲剧命运。

“将,你完了!”这声一语双关,既是首幕的最后收尾语,也点出了茶馆悲剧命运的结束。

人物的悲剧

《茶馆》涉及的人物有几十个,其中,王利发、秦仲义和常四爷是贯穿全剧的主要人物,在三幕剧中,他们的命运像茶馆的命运一样,走向了衰败和崩溃。

王利发是裕泰茶馆掌柜,是全剧的中心人物。他精明干练圆滑,善于见风使舵。但是,到了最后,他却找不到立足之地,被迫上吊自尽。

秦仲义是茶馆的房东,他出场时穿着讲究,是一个很有气场的人物。他雄心勃勃,企图以实业救国。可是,这位立志发展民族工业的资本家和王利发一样,都被现实生活碾得粉碎。他对自己的一生作了自嘲式总结:“应该劝告大家,有钱就该吃喝嫖赌,胡作非为,可千万别干好事!”这段话充满了辛酸与无奈。

常四爷是个旗人,他满怀爱国热忱,却救国无门,壮志难酬,饮恨终生。在剧末他悲伤地说:“我爱咱们的国呀,可是谁爱我呢 ”

他们每个人都有着自己的关于生活的理想和盼望,有的卑微有的高尚,但是最后都不能摆脱被磨灭的命运。

社会的悲剧

茶馆是三教九流各种社会人士汇集的地方,不同的角色代表着不同的社会地位,这个茶馆可以讲就是一个小的社会。

三个主要人物命运的安排,表现了在半殖民地、半封建社会中,社会的恶劣环境对人的摧残。

老舍将把这些角色都集中在一个茶馆中,用他们的变化来映衬社会的发展变化,老舍通过茶馆的变化及发展的悲剧,将社会变迁的悲剧完美体现。

活动四 《茶馆》小知识点梳理

1.《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧,剧作展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化。通过一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离,以及在这个社会中的芸芸众生。

2.剧本中出场的人物近50人,除茶馆老板之外,有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清宫里的太监、信奉洋教的教士、穷困潦倒的农民,以及特务、打手、警察、流氓、相士等,人物众多但性格鲜明,能够“闻其声知其人”,“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。作品通过茶馆老板王利发对祖传“裕泰茶馆”的惨淡经营,描写他虽然精明圆滑、呕心沥血,但终于挡不住衰败的结局,从侧面反映了中国社会的走向。

3.《茶馆》结构上分三幕,以老北京一家叫裕泰的大茶馆的兴衰变迁为背景,展示了从清末到北洋军阀时期再到抗战胜利以后的近50年间,北京的社会风貌和各阶层的不同人物的生活变迁。每一幕写一个时代,北京各阶层的三教九流人物,出入于这家大茶馆,全剧展示出来的是一幅幅气势庞大的历史画卷,形象地说明了旧中国的必然灭亡和新中国诞生的必然性。

4.《茶馆》通过“裕泰”的茶馆陈设由古朴一新式一简陋的变化,昭示了茶馆在各个特定历史时期中的时代特征和文化特征。老舍以茶馆为载体,以小见大,反映社会的变革。

5.《茶馆》的谋篇布局独具匠心。全剧没有贯穿到底的矛盾斗争,是一出以人物带故事的话剧。它由几乎没有联系的几个小故事组成。幕与幕之间在情节上的联系,表面上看是不太紧密的,但仔细分析,便可发现三幕之间的联系是作者描写的一种深层的政治意识。

6.作者老舍塑造人物形象有其独特的方式。着重刻画时代的、阶级的、职业的和气质的特点以及地方色彩,作出各种社会典型的艺术概括,通过浮雕般栩栩如生的人物造型,反映出不同的社会面貌。

7.《茶馆》中有不少悲剧性的场面,但是全剧的基调却是喜剧的,而且即使是悲惨的情节和细节也往往以幽默的笔法表现出来。

8.《茶馆》的语言特色最主要的就是真实、形象。

9.作者通过纵、横两个侧面来反映广阔的社会生活。横的侧面:作者选取了裕泰茶馆这个象征被摧残得衰败不堪的旧中国为观察窗口,通过对出入茶馆的各种人物的描写,来反映时代变迁。纵的侧面:通过贯穿全剧的人物生活变迁,来反映社会演变。

于市井之地看人生百态

茶馆

老舍

知识教育目标

1.鉴赏剧本通过丰富多彩而又富有个性化的语言来展开情节、表现人物与时代的矛盾冲突的方法。

2.了解剧本独特的、被人称为卷轴画式的结构及人物形象。

3.鉴赏剧本浓郁的北京方言特色。

能力培养目标

1.指导学生理清课文情节并归纳概括剧情。

2.训练学生朗读剧本的能力,掌握不同角色的语言分寸。

德育渗透目标

了解旧社会国弱民贫、政治黑暗的现实。

导入新课 《茶馆》大事记

1956年,《茶馆》由老舍先生创作而出。

1958年,《茶馆》在北京人艺剧院首演,由焦菊隐与夏淳导演,真正展现了话剧的中国风和中国气派。却因当时的局势,不被重视。

1963年,《茶馆》二次上演,依旧在高压的政治形势下草草收场。

1979年,第三次公演,依旧由人艺的班底完成,只是先前的两位大导演以及老舍都已含冤去世。这一年,《茶馆》的艺术价值开始被发掘、认可,大放光彩,被定为为半个世纪以来,中国话剧舞台上出现的最一流作品之一。

1980年秋,《茶馆》在欧洲巡演,被评论家认为是“东方舞台上的奇迹”,从剧本到演出都达到世界一流水平。

1982年,导演谢添在原著及焦菊隐话剧基础上,将《茶馆》搬上大荧幕,于是之、郑榕、蓝天野等演员精彩演绎,铸就一部电影经典。本文所用大量图片,皆是该电影剧照。

1983年秋,《茶馆》在日本巡演,受到极大欢迎。

1999年,林兆华任导演,将《茶馆》再次搬上人艺的舞台,在舞美、演出观念及阵容方面做了巨大创新,同样受到观众们的热烈欢迎。

2010年,导演何群和张伟克联合,将《茶馆》改编成39集电视剧,陈宝国、梁天等主演,收获超高口碑,豆瓣评分达9.2分。

向《茶馆》致敬!向为中国话剧艺术呕心沥血的先辈们致敬!

活动一 文学、文化常识积累

1.作者简介-老舍

老舍,原名舒庆春,字舍予,另有笔名絜青、鸿来、非我等。北京满族正红旗舒穆禄氏,祖籍辽宁辽阳。中国现代小说家、作家、语言大师、人民艺术家、北京人艺编剧,新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》、《龙须沟》。

老舍的一生,总是忘我地工作,他是文艺界当之无愧的“劳动模范”。1966年8月24日,由于受到文化大革命运动中恶毒的攻击和迫害,老舍被逼无奈之下含冤自沉于北京太平湖。1978年,老舍得到平反,恢复“人民艺术家”的称号。2017年9月,中国现代文学长篇小说经典《四世同堂》由东方出版中心出版上市。这是该作自发表以来第一次以完整版形式出版。墓碑上刻写着老舍的一句话:“文艺界尽责的小卒,睡在这里。”

《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧,1957年7月初载于巴金任编辑的《收获》杂志创刊号。1958年6月由中国戏剧出版社出版单行本。剧作展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化。一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离,以及在这个社会中的芸芸众生。

剧本中出场的人物近50人,除茶馆老板之外,有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清宫里的太监、信奉洋教的教士、穷困潦倒的农民,以及特务、打手、警察、流氓、相士等,人物众多但性格鲜明,能够“闻其声知其人”,“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。作品通过茶馆老板王利发对祖传“裕泰茶馆”的惨淡经营,描写他虽然精明圆滑、呕心沥血,但终于挡不住衰败的结局,从侧面反映了中国社会的走向。剧作在国内外多次演出,赢得了较高的评价,是中国当代戏剧创作的经典作品。

2019年2月23日至3月5日,北京人艺再次在首都剧场上演话剧《茶馆》。2022年6月9日,经典《茶馆》重启北京人艺建院70周年纪念演出季。

2.作品简介-《茶馆》

活动二 《茶馆》人物形象分析

通过茶馆的变迁和在其中活动的各种各样人物生活的变化,从侧面反映当时的社会现实,透露社会的变化。

作者曾说:“茶馆是三教九流会面之处,可以容纳各式人物。一个大茶馆,就是一个小社会。”剧本紧紧围绕茶馆这一典型环境,让各类人物先后登场,写他们的言行举止,写他们怎样活着又是怎样死去,折射出那个黑暗腐朽的时代,反映了人们的悲惨遭遇和命运。

1.王利发

这是一个贯穿全剧的人物。

他是裕泰茶馆的掌柜,在第一幕里,他正值年富力强,刚从父亲手里继承了经营茶馆的生意,也继承了父亲的处世哲学——“我按着我父亲遗留下来的老办法,多说好话、多请安,讨人人的喜欢,就不会出大岔子。”

他精明、干练、谨小慎微、委曲求全、善于应酬,对不同的人采取不同的接待方式。

(1)唐铁嘴是吸食鸦片并以算命看相混饭吃的二流子,虽然经常赊欠茶钱,但王利发还是不断送茶给他,为的是不让他打搅茶馆的安宁和清静。刻画了一个老实本分安分守己的生意人形象。

(2)他唤二德子为“德爷”,他说“哥儿们,都是街面上的朋友,有话好说。德爷,您后边坐!”典型的息事宁人,为茶馆的秩序着想,为讨好他的主顾着想,为着大家的“太平”着想。他知道马五爷是谁,他对大人物的身份了如指掌,折射出了他为了茶馆“费尽心机”,他明白哪些人不能得罪,在什么人面前说什么话。至此,一个活灵活现的精明能干而又世故圆滑的生意人形象已经跃然展现在了我们面前。对大兵、警察、特务,他说“您圣明”“你多给美言几句,我感恩不尽!”一副买卖人的左右逢源、八面玲珑的姿态,表现了他的圆滑世故。

(3)对难民、李三等人他说“别耽误功夫!”“咱们的事,有功夫再研究!”对难民态度强硬、冷漠。对李三虽同情,却有限度,表现他自私。

老舍并没有采用浓重强烈的笔触,突兀变化的戏剧性情节来塑造王利发。相反,他透过一些日常生活中看来得琐碎的活动,一层层的、细致入微的揭示了王利发的思想性格、风貌神态和内心情感,是这一人物形象产生了耐人寻味的艺术魅力,给人留下了深刻的印象。

在第二幕里,王利发已是中年。

为保住祖业、他克扣帮工,在房客身上刮油水;赶潮流、力图在改良中找到出路。他对巡警的敲诈巧于应付,对自己公寓的房客崔久峰,能很耐心地倾听他的牢骚,尽管他不一定懂,但也不时地说些逢迎的话。作为商人,王利发具有胆小怕事和自私的特点。

从王利发忙里忙外、专心张罗的神态中,可以看出他依然保持着当年那种发财致富心里。但他梦寐以求的发家意愿却和军阀混战的黑暗时局发生了尖锐的矛盾。在受到洋人、军阀、兵痞的压迫欺诈后,他表面上仍然像过去一样低声下气,内心里却产生了不平、恼火和愤慨。

时代不同了,王利发的命运变化了,性格中出现了新的东西。老舍紧紧抓住这一人物的思想脉络来写,真是的再现了典型环境中的典型人物在旧中国的黑暗现实面前,靠自己的劳动而生活的王利发尽管善于经营、善于改良,也无法抵御各种反动势力的欺压。他对此也抱有强烈的不满,但表达的却十分含蓄,比如当唐铁嘴说“感谢这个年月”的时候,他说:“这个年月还值得感谢!”这句话蕴含了他的愁苦和愤恨。

第三幕里,到了美军和国民党特务横行的年代。王利发已老态龙钟,在茶馆里出头露面的人物,也都是子继父业的下一辈子人了。

王利发终于挣扎不下去了,旧社会吞噬了他的祖传家业,他只能绝望沉痛的呼喊:“我可没做过缺德的事,伤天害理的事,为什么就不叫我活着呢 ”这段发自肺腑的自白,正是对王利发这个人物悲惨命运的一个生动概括。

2.常四爷

常四爷他正直,善良,敢作敢为,富有正义感,身上体现了八旗将士的多数人坚守的爱国情操。

虽曾在满清时吃皇粮.但是他对腐败的清王朝不满。“反正打不起来!要真打的话,早到城外头去啦;到茶馆来干吗 ”多么尖锐犀利的言语,一针见血,他也有着洞明的眼睛,但这双眼睛却害了自己,因为他看到了太多不平的事情太多黑暗的事情,而他对这些都不能视而不见,只因为他正直他率真,才导致了他的悲剧命运。

他瞧不上“吃洋饭”的马五爷,瞧不上崇洋媚外的国人“一个人身上有多少洋玩意儿”,看到鼻烟壶也从外洋进口,他心疼“这得往外流多少银子啊!”对国家的衰败痛心疾首,而这也从一个侧面反映了那个时代白银大量外流,半殖民地半封建社会的一个社会现实。

他是一个正直的旗人,关注国家和民族命运,他虽然也有其局限性,不知道如何拯救民族和国家,但是他却是爱着大清,爱着祖国,和那些吃饭不干事的官差恰恰形成鲜明对比。“要抖威风,跟洋人干去,洋人厉害!英法联军烧了圆明园,尊家吃着官饷,可没见您去冲锋打仗!”这是他对二德子说的话。几句犀利的言词,便亮明了自己的立场,如梗在喉,不吐不快,他说出了别人不敢说的话,他爱国,他恨洋人,他十分愤恨这些“窝里反”的家伙,于是他会招惹祸端,差点导致和二德子拳脚相加。而半路杀出个程咬金,马五爷出面相劝,制止了斗殴的发生。在得知马五爷的身份后,他说:“哼,我就不佩服这吃洋饭的!”

常四爷对人贩子刘麻子说的“乡下怎么会弄得卖儿卖女”,这一句,又道出了社会的一个黑暗面。可以说,常四爷的每句话都直指时弊,眼光非常敏锐,但这种敏锐,是由于他怀有一颗爱国的心,他以这样的心态来看待这个腐败的世道,自然是越看越痛心,而由于他的性格使然,他也不得不一一脱口而出。之后他又对刘麻子说:“刘爷,您可真有个狠劲儿,给拉拢这路事!”这是对刘麻子这类社会渣子的愤恨和不齿。

最后两次常四爷和刘麻子的对话则是因了一块洋表,常四爷再次发出感慨,感叹国家的衰落。常四爷和刘麻子的几次对话,充分展示了他爱清朝爱国家的心声,也表现了他对这个黑暗社会的愤恨不满,但他的那种骨气,那种敢作敢为,以及那种耿直的性格,使人物形象趋近丰满。

常四爷与秦仲义因一对母女讨饭而发生冲突,常四爷并不能理解秦仲义的那种高谈阔论,也并不能够苟同他的观点,他们之间矛盾的所在是对这个社会认识的上的矛盾。秦仲义和常四爷都是爱国的,但是秦仲义却自负自傲,认为凭借他的实力,搞实业就能够让国家富强,故而对常四爷施给难民的小恩小惠不屑一顾甚至是鄙夷的态度,认为只有自己这样的人才能够创立一番事业,他说道“完不完,并不在乎有人给穷人们一碗面吃没有。”

而常四爷根本不把秦仲义放在眼里,认为他是一个只会瞎闹的所谓的“实业家”,而骨子里却连同情穷人的心都没有,所以他看到了这种种的社会现实,他看不到光明,他并不认为自己能够拯救这个国家,他没有秦仲义的那种不自量力,他知道一切的努力都是以卵击石,他不能力挽狂澜,他只能眼看着大清国衰败下去,于是他痛彻心肺地说了一句“大清国要完”,他说这句话,并不是诅咒大清国,更不是盼着它完,正如他后面自己所言,他是爱大清国,怕大清国完,但正是这样一句肆无忌惮的言语,却遭到了逮捕,也正应了他那句“要完”的言语,像这样连言论自由都没有的国家,又怎么能够不完!我们由此看到,常四爷是一个清醒的爱国人士,他不盲目,不自负,他是一个普通的旗人,一个普通的中国人,一个正直的敢于说真话办实事的老百姓,是一个充满同情心的人。

他感觉到了国不国民不民的惨状,能冲口喊出:“我看哪,大清国要完!”常四爷被宋恩子吴祥子两个走狗抓走,在走之前,他说了这样几句话“我,我爱大清国,怕它完了!”多么真诚的话!他又以自己是旗人来证明自己是爱大清的。他在这一幕中说的最后一句台词是“甭锁,我跑不了!”一个敢作敢为的硬汉子形象已经展现出来,他是当时社会少有的有骨气的中国人的代表!

他出狱后参加义和团,为护卫国权,他跟洋人刀枪相对地打了几仗。后来大清国到底亡了,他也并不意外,认准了这是历史的惩罚:“该亡!我是旗人,可是我得说句公道话!”他一生保持着满族人耿忠、倔强的脾气,不向恶人低头,不向命运让步,在民国初期到处排斥满人的时候,就像松二爷说的:“谁愿意瞪着眼挨饿呢!可是,谁又要咱们旗人呢!”哪怕是靠担筐贩菜、挎篮子卖花生米,照样活得腰板挺直。

第三幕中他还为松二爷化缘买棺材。但最后自己也穷困潦倒,拣来别人撒剩的纸钱,作为对自己将来的祭奠。他绝望地喊道:“我爱咱们的中国呀,可谁爱我呢 ”这个形象反映了社会的黑暗和人民的反抗情绪。

常四爷,一个多么希望依靠奋斗来换取国家和个人好前途的中国人,他的悲剧不是来自胆怯、懒惰,而是来自他的落伍了的观念,属于旧时代也属于满族传统的人生观,叫他总以为凭着一身正气和不服输的精神,就可以在铺天盖地的社会黑暗间闯开一条生路,这样天真的愿望根本没法实现,邪恶社会永远张着血盆大口,毫不留情地吞食着贫寒的个体的市民小人物,即使你再豪横再不肯屈服也罢。他能做的,只有坚守着他的气节,也是我们中华民族特有的气节!

3.秦仲义

秦仲义是裕泰茶馆的房东,是维新运动后出现在政治舞台上的新生民族资本家。他年轻时血气方刚,态度傲慢,目空一切,甚至敢于同有权有势的庞太监作斗争。

他有一个自认为很远大的理想,就是“实业救国”。他天真地认为,可以用经济竞争的手段,把国家经济命脉掌握在中国人手里,就能战胜洋人,救国救民。但他惨淡经营了几十年的“实业”却被国民党政府没收了,心如死灰的他,到老年却悟出了这样一个荒唐的“道理”:“有钱呀,就应该吃喝嫖赌,胡作非为,可千万别干好事!”

在这一人物身上,体现了民族资产阶级既有斗争性又有软弱性,既有干事业的狂热一面,又有在挫折面前软弱灰心一面的特点。

4.松二爷

松二爷也是个旗人,但胆小怕事,懒散而无能.清朝灭亡前,他游手好闲,整日喝茶玩鸟。“我看见您两位的灰大褂,就想起前清的事儿!不能不请安!”“你说得对!嗻!四爷,走吧!”表现了他胆小怕事

民国时期“铁杆庄稼”的待遇没有了,但又不愿自食其力,仍旧留恋过去的生活,宁愿自己挨饿,也要喂鸟。最后终于饿死。这是一个没有谋生能力的旗人的典型,反映了中国封建社会的腐朽。

5.刘麻子

靠说媒拉纤、拐卖人口挣钱的地痞无赖。

第一幕中他用十两银子买来康顺子,又以二百两银子卖给太监庞总管。之后他又同两位逃兵谈生意,还没谈成就被当做逃兵枪毙了。

正应了那句“多行不义必自毙”的老话。

6.唐铁嘴

“我感谢这个年月!”“大英帝国的烟,日本的‘白面儿’,两大强国侍侯着我一个人,这点福气还小吗 ”算命看相的江湖骗子。无耻。

7.宋恩子、吴祥子

“有皇上的时候,我们给皇上效力,有袁大总统的时候,我们给袁大总统效力”、“谁给饭吃,咱们给谁效力!”贪婪、蛮横、霸道。有奶便是娘的走狗。顺风倒的奸邪小人,靠坑害别人钻营偷生。

老小宋恩子、老小吴祥子、老小唐铁嘴、老小刘麻子属于恶势力的代表。他们共同合成了国民劣根性的象征性形象。

老舍通过稍带夸张的“父子传承”的方式表现了恶势力在不同时代的延续,又以茶馆常客的关系使历经沧桑的王利发、常二爷、秦仲义得以聚首回顾一生,从而使“裕泰”成为整个旧中国社会的象征,在某种意义上成为民族性的深层心理结构象征。这样一类人物形象,反映了当时社会的畸形和病态。

活动三 《茶馆》中的三大悲剧

茶馆的悲剧

掌柜王利发的“裕泰大茶馆”每天都接待不同的人物。为了生活,他总是用一脸的笑容来欢迎他们。他的茶馆是人们喝茶休息的地方,但竟然成为贩卖儿女的场所,注定了茶馆最终的悲剧命运。

“将,你完了!”这声一语双关,既是首幕的最后收尾语,也点出了茶馆悲剧命运的结束。

人物的悲剧

《茶馆》涉及的人物有几十个,其中,王利发、秦仲义和常四爷是贯穿全剧的主要人物,在三幕剧中,他们的命运像茶馆的命运一样,走向了衰败和崩溃。

王利发是裕泰茶馆掌柜,是全剧的中心人物。他精明干练圆滑,善于见风使舵。但是,到了最后,他却找不到立足之地,被迫上吊自尽。

秦仲义是茶馆的房东,他出场时穿着讲究,是一个很有气场的人物。他雄心勃勃,企图以实业救国。可是,这位立志发展民族工业的资本家和王利发一样,都被现实生活碾得粉碎。他对自己的一生作了自嘲式总结:“应该劝告大家,有钱就该吃喝嫖赌,胡作非为,可千万别干好事!”这段话充满了辛酸与无奈。

常四爷是个旗人,他满怀爱国热忱,却救国无门,壮志难酬,饮恨终生。在剧末他悲伤地说:“我爱咱们的国呀,可是谁爱我呢 ”

他们每个人都有着自己的关于生活的理想和盼望,有的卑微有的高尚,但是最后都不能摆脱被磨灭的命运。

社会的悲剧

茶馆是三教九流各种社会人士汇集的地方,不同的角色代表着不同的社会地位,这个茶馆可以讲就是一个小的社会。

三个主要人物命运的安排,表现了在半殖民地、半封建社会中,社会的恶劣环境对人的摧残。

老舍将把这些角色都集中在一个茶馆中,用他们的变化来映衬社会的发展变化,老舍通过茶馆的变化及发展的悲剧,将社会变迁的悲剧完美体现。

活动四 《茶馆》小知识点梳理

1.《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧,剧作展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化。通过一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离,以及在这个社会中的芸芸众生。

2.剧本中出场的人物近50人,除茶馆老板之外,有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清宫里的太监、信奉洋教的教士、穷困潦倒的农民,以及特务、打手、警察、流氓、相士等,人物众多但性格鲜明,能够“闻其声知其人”,“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。作品通过茶馆老板王利发对祖传“裕泰茶馆”的惨淡经营,描写他虽然精明圆滑、呕心沥血,但终于挡不住衰败的结局,从侧面反映了中国社会的走向。

3.《茶馆》结构上分三幕,以老北京一家叫裕泰的大茶馆的兴衰变迁为背景,展示了从清末到北洋军阀时期再到抗战胜利以后的近50年间,北京的社会风貌和各阶层的不同人物的生活变迁。每一幕写一个时代,北京各阶层的三教九流人物,出入于这家大茶馆,全剧展示出来的是一幅幅气势庞大的历史画卷,形象地说明了旧中国的必然灭亡和新中国诞生的必然性。

4.《茶馆》通过“裕泰”的茶馆陈设由古朴一新式一简陋的变化,昭示了茶馆在各个特定历史时期中的时代特征和文化特征。老舍以茶馆为载体,以小见大,反映社会的变革。

5.《茶馆》的谋篇布局独具匠心。全剧没有贯穿到底的矛盾斗争,是一出以人物带故事的话剧。它由几乎没有联系的几个小故事组成。幕与幕之间在情节上的联系,表面上看是不太紧密的,但仔细分析,便可发现三幕之间的联系是作者描写的一种深层的政治意识。

6.作者老舍塑造人物形象有其独特的方式。着重刻画时代的、阶级的、职业的和气质的特点以及地方色彩,作出各种社会典型的艺术概括,通过浮雕般栩栩如生的人物造型,反映出不同的社会面貌。

7.《茶馆》中有不少悲剧性的场面,但是全剧的基调却是喜剧的,而且即使是悲惨的情节和细节也往往以幽默的笔法表现出来。

8.《茶馆》的语言特色最主要的就是真实、形象。

9.作者通过纵、横两个侧面来反映广阔的社会生活。横的侧面:作者选取了裕泰茶馆这个象征被摧残得衰败不堪的旧中国为观察窗口,通过对出入茶馆的各种人物的描写,来反映时代变迁。纵的侧面:通过贯穿全剧的人物生活变迁,来反映社会演变。