2022-2023学年江苏省徐州市高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年江苏省徐州市高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 220.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-02 13:00:16 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年江苏省徐州市高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 在夏墟二里头遗址考古发掘中发现了4件牙璋。牙璋是代表等级身份的重要礼器,扉牙龙形,长约50厘米.其后,在晚于二里头的湖北、湖南、广东、福建、香港、四川等地区夏商遗址中,出土了大量同一风格的牙璋。这表明( )

A. 夏朝政治势力已达华南地区 B. 中原文明领先周边文明

C. 夏商时期已经出现长途贸易 D. 文明发展呈现文化认同

2. 据《后汉书》记载,纸由东汉蔡伦初创。但在一些西汉遗址出土了纸,如:新疆罗布淖尔地区的纸、甘肃天水放马滩的纸、灞桥纸等,这些纸张的出土让人们对蔡伦初创造纸术产生了怀疑。这说明( )

A. 考古发掘丰富历史研究 B. 纸在西汉成为主要书写材料

C. 历史研究难以形成定论 D. 纸由蔡伦初创属于虚构历史

3. 2000年,西安发现一座6世纪前后来自中亚粟特人的基葬。墓中出土的图像绘有中原的排箫、西域的箜筷、琵琶等乐器,以及中亚风格胡腾舞形象。这一发现可以用来印证( )

A. 隋唐时期政府外交活动频繁 B. 少数民族汉化趋势愈发明显

C. 丝绸之路推动中外文化交流 D. 中华文化多元一体格局形成

4. 宋朝对民间神袄进行管理,一方面对民间神袄实行位阶赐额加封制度,将部分民间祠祀合法化,并编修祀典,纳入官方祀典体系;另一方面禁止祭祀邪淫之神。这反映了宋代( )

A. 礼法并用维护封建统治 B. 注重正俗导民强化基层管理

C. 规范礼仪清除社会陋习 D. 宣扬封建迷信实行愚民政策

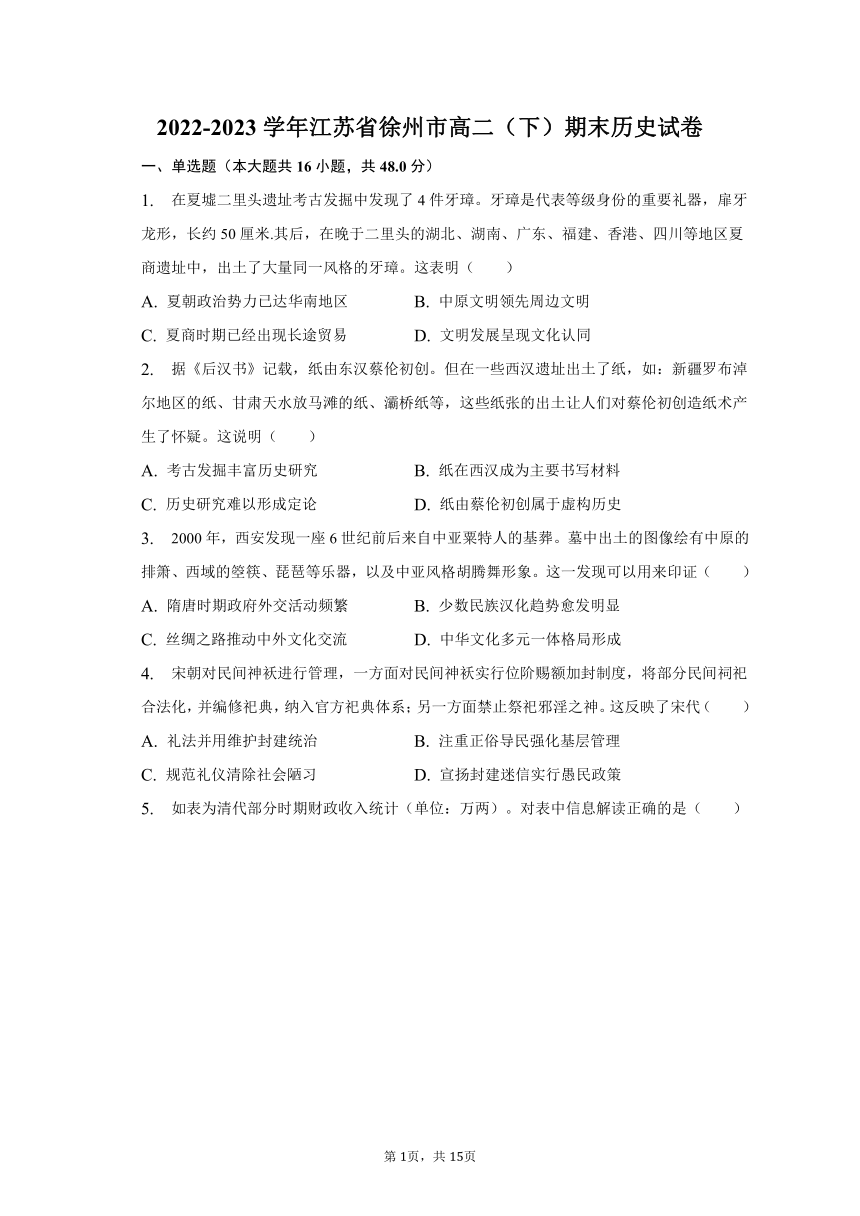

5. 如表为清代部分时期财政收入统计(单位:万两)。对表中信息解读正确的是( )

时间 田赋 盐课 关税 杂税

岁入 比例(%) 岁入 比例(%) 岁入 比例(%) 岁入 比例(%)

顺治九年 2126 87 212 9 64.2 2.3 35.8 1.5

康服二十四年 2727 85 276 9 120 3.78 67 2.1

雍正三年 3007 82 443 12 135 3.7 68 1.9

乾隆十八年 2938 70 701 17 430 10.3 105 2.5

乾隆三十一年 2991 71 574 14 540 12.8 120 2.8

嘉庆十七年 2833 71 579 14 481 11.9 120 3

道光二十一年 2943 69 747 18 435 10.2 120 2.8

A. 关税逐渐成为清政府财政的重要来源 B. 繁重的苛捐杂税造成社会矛盾的激化

C. 田赋比重下降折射出重农抑商政策松动 D. 关税收入增加缘于被迫开放了通商口岸

6. 1905年,日俄两国以中国东北为战场进行了初次争锋。沙俄驻华公使雷萨尔称,已命令官员,“将在所辖各地旅住各国官民之身命财产尽力保护,与平常无异”;日本也表示:“清国官民除与战事实有关系外,日本军队于其身命财产必当十分尊重保护。”这反映的实质问题是( )

A. 日俄两国严重侵犯中国主权 B. 日俄两国竭力争取中国支持

C. 清朝政府立场决定战争结果 D. 中国东北地区民族主义觉醒

7. 北洋政府颁布的《颁定教育要旨》指出:“国之强,强于民,民之强,强于身,民之何以强,强于尚武。进行国民教育者,体育与德智育并重”。该要旨( )

A. 找到了近代中国落后的根源 B. 确立了体育立国的基本国策

C. 打造了体育强国的国际形象 D. 丰富了国民教育的人文内涵

8. 标语用简洁的语言表达某一特定的含义从而达到宣传的目的。如图是新民主主义蒸命时期中国共产党发布的部分标语,这些标语旨在( )

1.有钱的出钱,有力的出力!

2.大户大出,小户小出,贫户不出!

3.开展民兵爆炸运动,打击敌伪蚕食破坏!

A. 推动国民革命 B. 消灭地主阶级 C. 适应民族战争 D. 推翻美蒋统治

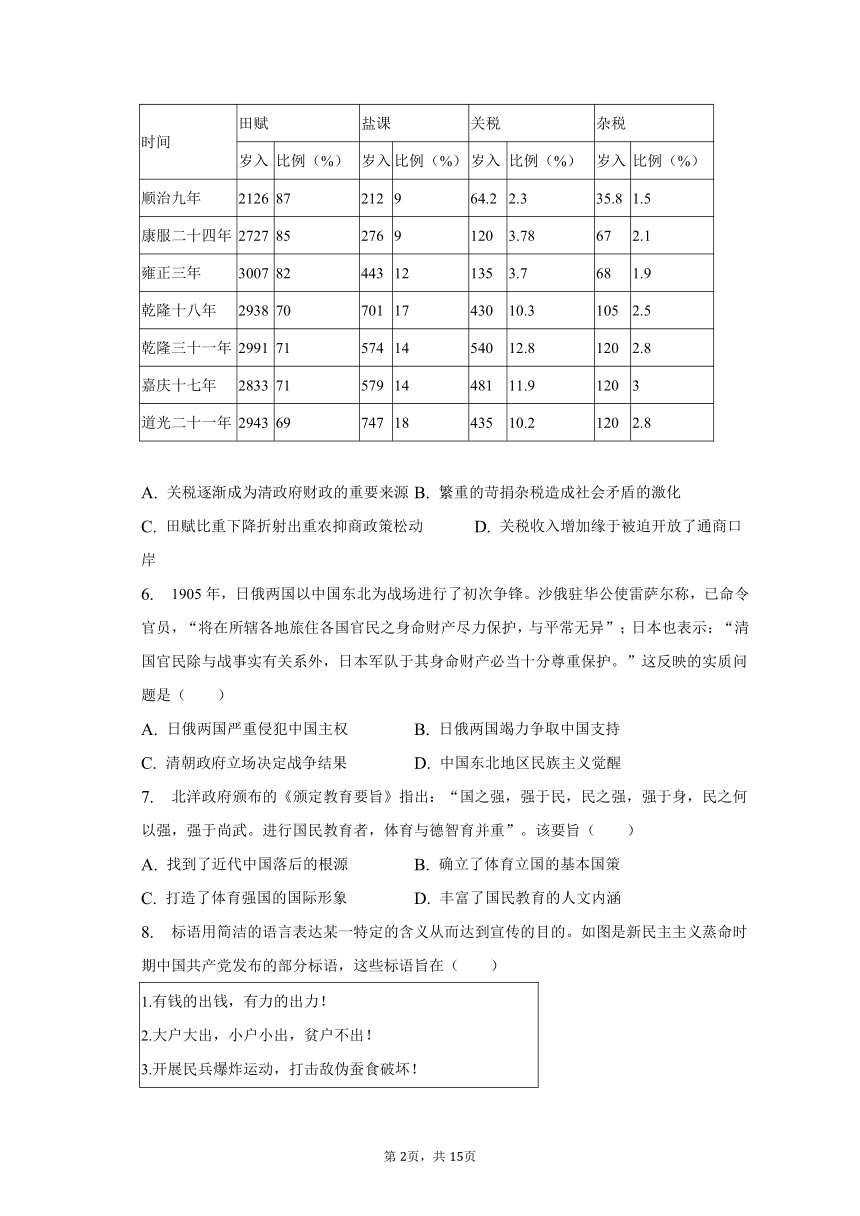

9. 如图是著名艺术家石鲁于1952年创作的年画《幸福婚姻》。该画反映了( )

A. 婚姻自主获得普遍认同 B. 农村社会风尚发生改变

C. 农民生活水平显著提升 D. 农业改造热情空前高涨

10. 中共十一届三中全会通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》,核心内容是“让利”和“松绑”,即通过提高农副产品收购价格和保护人民公社、大队和生产队的所有权和自主权加快农业的发展。“让利”和“松绑”有利于( )

A. 改善农民的经济状况 B. 提高农产品商品化程度

C. 推动土地所有权变革 D. 消除人民公社体制弊端

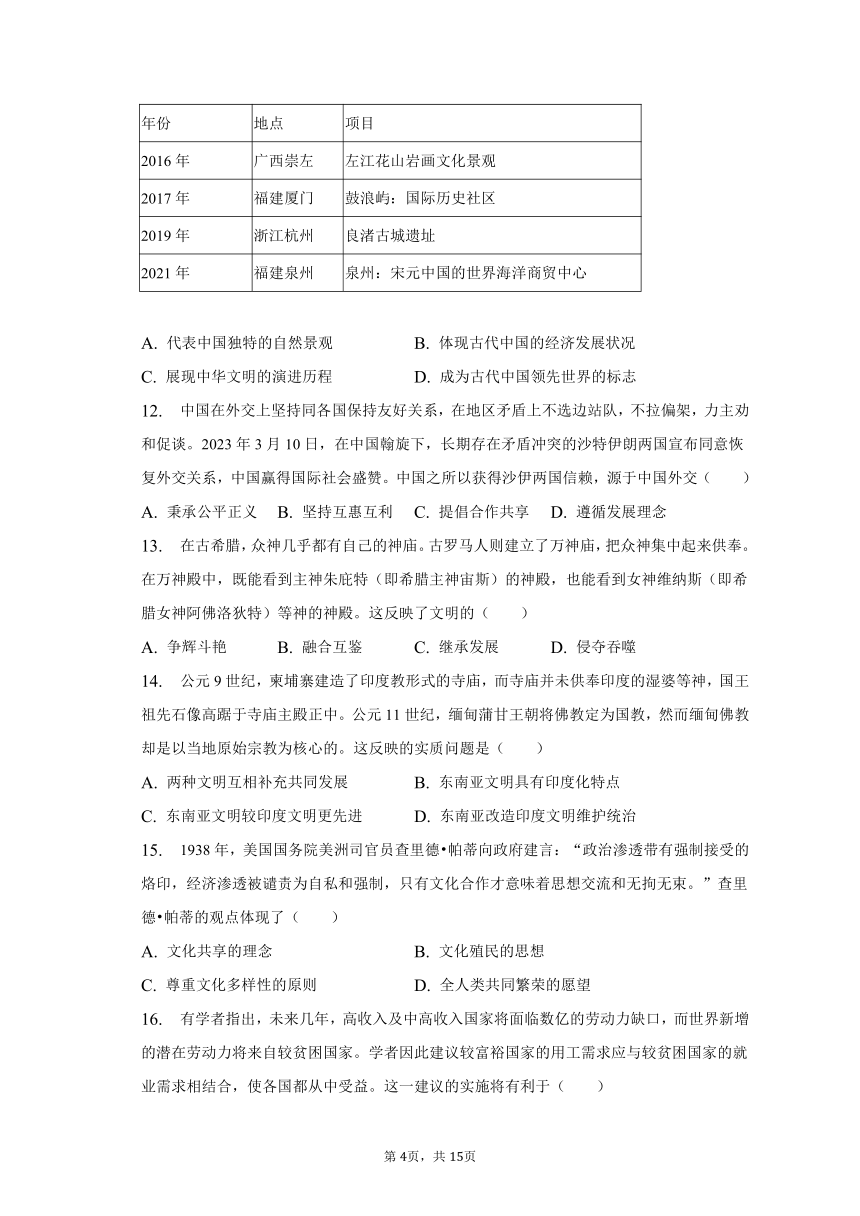

11. 如表是近几年我国新列入的世界文化遗产,至今,中国已经拥有世界文化遗产38项。这些世界文化遗产的共同价值在于它们能够( )

年份 地点 项目

2016年 广西崇左 左江花山岩画文化景观

2017年 福建厦门 鼓浪屿:国际历史社区

2019年 浙江杭州 良渚古城遗址

2021年 福建泉州 泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心

A. 代表中国独特的自然景观 B. 体现古代中国的经济发展状况

C. 展现中华文明的演进历程 D. 成为古代中国领先世界的标志

12. 中国在外交上坚持同各国保持友好关系,在地区矛盾上不选边站队,不拉偏架,力主劝和促谈。2023年3月10日,在中国翰旋下,长期存在矛盾冲突的沙特伊朗两国宣布同意恢复外交关系,中国赢得国际社会盛赞。中国之所以获得沙伊两国信赖,源于中国外交( )

A. 秉承公平正义 B. 坚持互惠互利 C. 提倡合作共享 D. 遵循发展理念

13. 在古希腊,众神几乎都有自己的神庙。古罗马人则建立了万神庙,把众神集中起来供奉。在万神殿中,既能看到主神朱庇特(即希腊主神宙斯)的神殿,也能看到女神维纳斯(即希腊女神阿佛洛狄特)等神的神殿。这反映了文明的( )

A. 争辉斗艳 B. 融合互鉴 C. 继承发展 D. 侵夺吞噬

14. 公元9世纪,柬埔寨建造了印度教形式的寺庙,而寺庙并未供奉印度的湿婆等神,国王祖先石像高踞于寺庙主殿正中。公元11世纪,缅甸蒲甘王朝将佛教定为国教,然而缅甸佛教却是以当地原始宗教为核心的。这反映的实质问题是( )

A. 两种文明互相补充共同发展 B. 东南亚文明具有印度化特点

C. 东南亚文明较印度文明更先进 D. 东南亚改造印度文明维护统治

15. 1938年,美国国务院美洲司官员查里德 帕蒂向政府建言:“政治渗透带有强制接受的烙印,经济渗透被谴责为自私和强制,只有文化合作才意味着思想交流和无拘无束。”查里德 帕蒂的观点体现了( )

A. 文化共享的理念 B. 文化殖民的思想

C. 尊重文化多样性的原则 D. 全人类共同繁荣的愿望

16. 有学者指出,未来几年,高收入及中高收入国家将面临数亿的劳动力缺口,而世界新增的潜在劳动力将来自较贫困国家。学者因此建议较富裕国家的用工需求应与较贫困国家的就业需求相结合,使各国都从中受益。这一建议的实施将有利于( )

A. 提升劳动者整体素质 B. 推进经济全球化进程

C. 打破现有劳动力市场结构 D. 建立国际政治经济新秩序

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

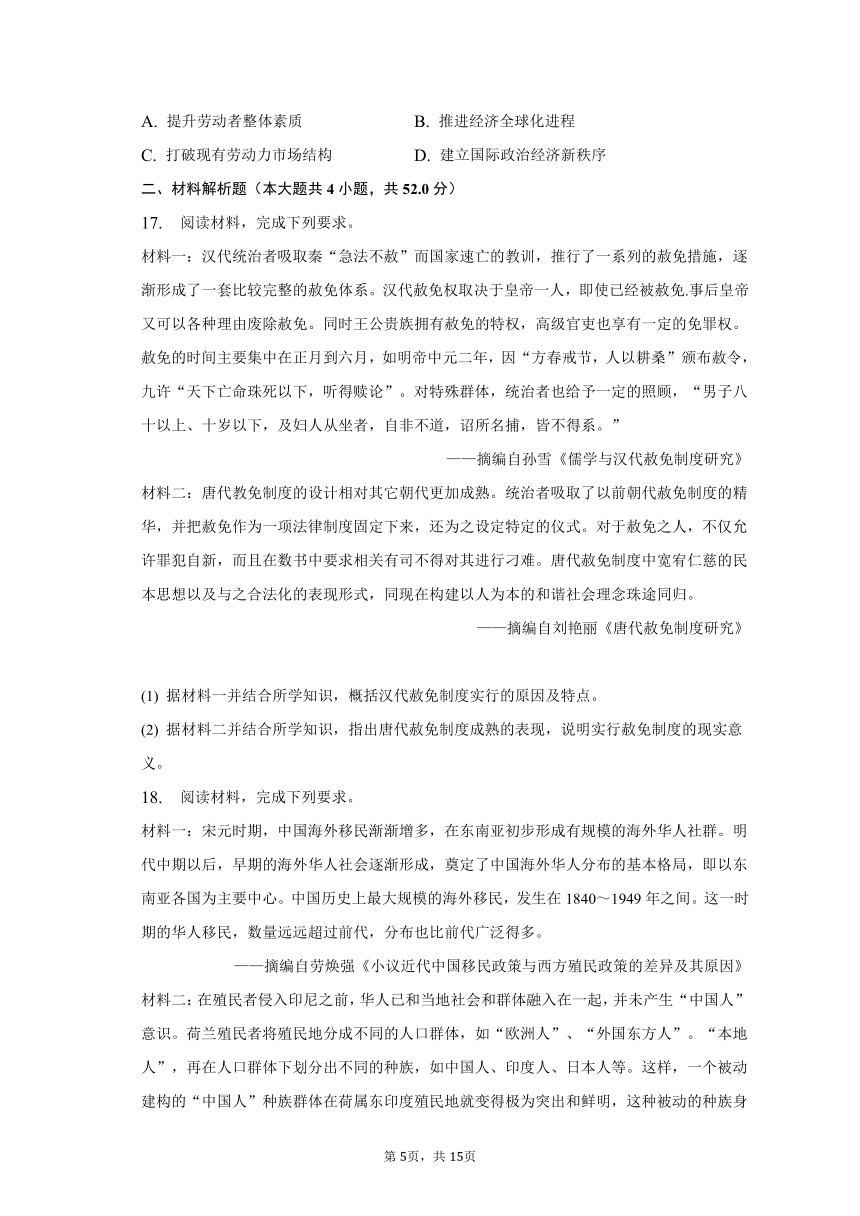

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代统治者吸取秦“急法不赦”而国家速亡的教训,推行了一系列的赦免措施,逐渐形成了一套比较完整的赦免体系。汉代赦免权取决于皇帝一人,即使已经被赦免.事后皇帝又可以各种理由废除赦免。同时王公贵族拥有赦免的特权,高级官吏也享有一定的免罪权。赦免的时间主要集中在正月到六月,如明帝中元二年,因“方春戒节,人以耕桑”颁布赦令,九许“天下亡命珠死以下,听得赎论”。对特殊群体,统治者也给予一定的照顾,“男子八十以上、十岁以下,及妇人从坐者,自非不道,诏所名捕,皆不得系。”

——摘编自孙雪《儒学与汉代赦免制度研究》

材料二:唐代教免制度的设计相对其它朝代更加成熟。统治者吸取了以前朝代赦免制度的精华,并把赦免作为一项法律制度固定下来,还为之设定特定的仪式。对于赦免之人,不仅允许罪犯自新,而且在数书中要求相关有司不得对其进行刁难。唐代赦免制度中宽宥仁慈的民本思想以及与之合法化的表现形式,同现在构建以人为本的和谐社会理念珠途同归。

——摘编自刘艳丽《唐代赦免制度研究》

(1) 据材料一并结合所学知识,概括汉代赦免制度实行的原因及特点。

(2) 据材料二并结合所学知识,指出唐代赦免制度成熟的表现,说明实行赦免制度的现实意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:宋元时期,中国海外移民渐渐增多,在东南亚初步形成有规模的海外华人社群。明代中期以后,早期的海外华人社会逐渐形成,奠定了中国海外华人分布的基本格局,即以东南亚各国为主要中心。中国历史上最大规模的海外移民,发生在1840~1949年之间。这一时期的华人移民,数量远远超过前代,分布也比前代广泛得多。

——摘编自劳焕强《小议近代中国移民政策与西方殖民政策的差异及其原因》

材料二:在殖民者侵入印尼之前,华人已和当地社会和群体融入在一起,并未产生“中国人”意识。荷兰殖民者将殖民地分成不同的人口群体,如“欧洲人”、“外国东方人”。“本地人”,再在人口群体下划分出不同的种族,如中国人、印度人、日本人等。这样,一个被动建构的“中国人”种族群体在荷属东印度殖民地就变得极为突出和鲜明,这种被动的种族身份与意识也为华人移民将自身利益追求与印尼社会发展结合起来,为他们认同印尼并作为印尼族群一员的民族意识觉醒起到了推动作用。

——摘编自杨汉佳《印尼华族的形成研究》

(1) 据材料一并结合所学知识,说明中国海外移民的阶段特征及形成原因。

(2) 据材料二并结合所学知识,概括指出殖民时代印尼华人民族意识的变化及影响。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:1872年,文部省颁布《学制》,模仿法国等先进国家的学区制度,将全国统一划分为八个大学区,一个大学区活盖了32个中学区,一个中学区又涵盖210个小学区。明治政府提倡每个国民都应掌握一定知识以扩大生产,不断普及小学基础教育,连带推进男女平等教育、女子教育、专科教育、师范教育,形成了教育发展体系的雏形,但另一面也潜移默化地宣扬了忠君爱国的军国主义理念。

——摘编自金煜《论明治维新时期的日本国家主导型教育》

材料二:在洋务派的倡导和推动下,从1862年设立京师同文馆开始,清政府在30余年的时间里,举办了外国语、军事、技术实业等类型的洋务学堂约30所,教学内容以“西文”、“西艺”为主,教学方法和形式均不同于传统封建学校。与此同时,清政府还组织实施了几次较大规模的留学教育计划,其中不少留学生成为清末民初活跃在诸多领域的风云人物。洋务教育将魏源等人“师夷长技”的思想付诸实践,使中国教育由以民族文化为中心的封闭型向与世界文化交流的开放型转变。

——摘编自孙培青《中国教育史》

(1) 据材料一并结合所学知识,归纳明治维新时期日本学校教育改革的特点。

(2) 据材料二并结合所学知识,说明洋务运动时期中国学校教育改革的原因及作用。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料:

如图是关于“一带一路”的宣传画。请提取图中有效信息,拟定一个主题,结合所学知识加以说明。(要求:主题明确,持论有据,表述清晰。)

答案和解析

1.【答案】D

【解析】根据题意可知,在夏墟二里头发掘的牙璋与晚于二里头的南方其他地区出土的牙璋属于同一风格,这表明了南方地区与中原夏墟的文明发展存在文化认同,D项正确;

仅凭出现同一风格的牙璋,不能得出夏朝统治势力就到达华南地区,排除A项;

华南地区的考古遗址不能称为周边文明,因此不能得出中原文化领先周边文明,排除B项;

材料中的牙璋是重要的礼器,不是商品,因此不能得出夏商时期中原与南方地区存在牙璋的长途贸易买卖,排除C项。

故选:D。

本题主要考查二里头遗址,解题关键是结合二里头遗址的文明成就及历史地位解读材料信息。

本题主要考查二里头遗址,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】A

【解析】根据材料可知,伴随着考古发掘的深入,人们对纸的产生时间也有了新的认识,说明的是考古发掘丰富历史研究,A项正确;

B是在魏晋南北朝时期,排除;

历史研究可以形成定论,排除C项;

D错在虚构历史,排除D项。

故选:A。

本题考查的是四大发明,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是四大发明,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

3.【答案】C

【解析】通过材料“墓中出土的图像绘有中原的排箫、西域的箜筷、琵琶等乐器,以及中亚风格胡腾舞形象”可知,这种现象的出现得益于丝绸之路,推动了中外文化交流,选择C;

6世纪前后应该是隋朝之前,选项A不符合时间,排除A;

材料中体现的是文化交流,而不是少数民族汉化,排除B;

中华文化多元一体格局形成的时间是早在先秦时期就开始形成了,排除D。

故选:C。

本题考查的是古代中外文化交流,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是古代中外文化交流,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

4.【答案】B

【解析】通过材料中的“另一方面禁止祭祀邪淫之神”可知,宋朝管理民间神袄,但是禁止祭祀邪淫之神,反映了宋代注重正俗导民强化基层管理,选择B;

材料中没有体现到礼法并用,没体现出法,排除A;

消除二字用的有些绝对了,排除C;

材料中没有宣扬封建迷信,没有实行愚民政策,排除D。

故选:B。

本题考查的是宋元明清时期的法律与教化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是宋元明清时期的法律与教化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【答案】A

【解析】根据材料数据变化可知,自乾隆十八年后,关税收入的比重显著增加,说明关税逐渐成为清政府财政的重要来源,A项正确;

杂税比重并不高,排除B项;

田赋比重下降的原因是其它类型的财政收入比重上升,且当时清政府并未松弛重农抑商政策,排除C项;

清政府被迫开放通商口岸是在第一次鸦片战争后,但是关税收入开始增长是在乾隆年间,排除D项。

故选:A。

本题考查明清时期的商业发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查明清时期的商业发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】A

【解析】材料反映的是日俄战争战争期间,日俄双方在中国领土上进行政治承诺,这无疑是强盗行径,是对中国主权的严重践踏,A项正确;

材料反映的是对中国主权的践踏,非争取中国支持及民族主义觉醒,排除BD项;

清政府属于被列强践踏的对象,不能决定战争结果,排除C项。

故选:A。

本题考查列强的殖民扩张,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查列强的殖民扩张,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知,《颁定教育要旨》主张国民教育体育与德智育并重,体现了全面发展的教育理念,丰富了国民教育的人文内涵,D项正确;

近代中国落后的根源是半殖民地半封建社会性质,排除A项;

《颁定教育要旨》主张体育与德智育并重,并非“体育立国”,排除B项;

《颁定教育要旨》重视体育,不能说明已经“打造了体育强国的国际形象”,排除C项。

故选:D。

本题考查的是中国教育事业的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中国教育事业的发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

8.【答案】C

【解析】中共发布的标语号召民众打击敌伪蚕食破坏。结合所学可知,敌伪政权存在于抗日战争时期。因此这些标语主要目的是消灭日寇,标语适应了民族战争的需要,C项正确;

国民革命是反帝反封建军阀,与材料题意不符,排除A项;

材料是抗日战争时期,中共在根据地要联合地主阶级,而不是消灭,排除B项;

解放战争时期中共要推翻美蒋统治,排除D项。

故选:C。

本题考查抗日战争,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查抗日战争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】B

【解析】根据图示内容可以看出,新中国成立后的婚姻突破了旧社会的婚姻形式,带有新中国的特色,体现了农村社会风尚的改变,B项正确;

仅根据图示内容无法体现“普遍认同”,排除A项;

根据图示内容不能说明农民的生活水平得到提升,排除C项;

农业改造开始于1953年,排除D项。

故选:B。

本题考查近现代中国的社会生活,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查近现代中国的社会生活,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

10.【答案】A

【解析】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:改革开放后的中国。根据材料“通过提高农副品收购价格和保护人民公社、大队和生产队的所有权和自主权加快农业的发展”和所学知识可知,《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》的公布和实行,对广大农村干部进一步解放思想,充分调动亿万农民的积极性,巩固和发展农村的大好形势,加快农业发展以及改善农民的经济状况,产生了极大的推动作用,A项正确;

此时我国仍然是计划经济占据主导地位,“提高农产品商品化程度”的说法不符合史实,排除B项;

当时我国仍然是土地公有制,并未发生土地所有权变革,排除C项;

“消除”的说法过于绝对,排除D项。

故选:A。

本题考查的是农村经济体制改革,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是农村经济体制改革,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

11.【答案】C

【解析】左江花山岩画由壮族先民骆越人绘于战国至东汉时期,主要分布在左江及其支流明江两岸的崖壁上;良渚遗址展示了一个以发达的稻作农业为基础,存在明显社会分化和统一信仰体系的区域性早期国家形态。良渚古城的考古发现证实,距今约500年左右,长江下游地区已经出现早期国家,进入了文明社会;泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心,以上这些世界文化遗产反映的是中华文明的演进历程,C项正确;

材料中的景观是人文景观,非自然景观,排除A项;

材料反映不光是经济发展状况,B项说法片面,排除;

人文遗址不能说明古代中国领先世界,排除D项。

故选:C。

本题主要考查中国历史文化遗产,联系所学知识分析材料中文化遗产的历史文化价值进行作答。

本题主要考查中国历史文化遗产,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

12.【答案】A

【解析】根据“中国在外交上坚持同各国保持友好关系,在地区矛盾上不选边站队,不拉偏架,力主劝和促谈”可知,中国外交“不选边站队,不拉偏架”,秉承公平正义,因此赢得国际社会盛赞,A项正确;

互惠互利指以交易能为双方都带来较大的利益,材料无法体现,排除B项;

材料信息无法体现“合作共享”,排除C项;

党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,彰显了以人民为中心的发展思想,材料信息与发展理念无关,排除D项。

故选:A。

本题考查新时期外交政策的调整,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查新时期外交政策的调整,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】C

【解析】根据材料“在古希腊,众神几乎都有自己的神庙。古罗马人则建立了万神庙,把众神集中起来供奉。在万神殿中,既能看到主神朱庇特(即希腊主神宙斯)的神殿,也能看到女神维纳斯(即希腊女神阿佛洛狄特)等神的神殿”并结合所学可知,古罗马时期建立了万神庙,这是对古代希腊为众神建立神庙的继承,但又与古希腊建立单一的神庙不同,体现了发展,所以反映了文明的继承发展,C项正确;

古罗马继承了古希腊文明,古罗马与古希腊之间不是争辉斗艳、融合互鉴,更不是侵夺吞噬,排除ABD项。

故选:C。

本题考查的是人类文明交流,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是人类文明交流,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

14.【答案】A

【解析】材料“然而缅甸佛教却是以当地原始宗教为核心的”体现的是印度佛教与东南亚国家本土文化的融合、碰撞,本质是两种文明互相补充共同发展,A项正确;

材料强调的是文明的融合、碰撞,非印度化,排除B项;

文明没有优劣之分,排除C项;

改造印度文明维护统治的说法与材料“缅甸佛教却是以当地原始宗教为核心的”的说法不符,排除D项。

故选:A。

本题考查的是古印度文明,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是古印度文明,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

15.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,西方国家利用文化进行殖民是于无声无息中达到其文化渗透的目的,因此具有隐蔽性的特征。因此美国国务院美洲司的里查德 帕蒂就坦率地指出:“政治渗透带有强制接受的烙印,经济渗透被谴责为自私和强制,只有文化合作才意味着思想交流和无拘无束。”帕蒂的话点明了西方文化殖民隐蔽性的特点,B项正确;

材料强调的是文化殖民,并非文化共享、尊重文化多样性,也无法体现全人类共同繁荣的愿望,排除ACD项。

故选:B。

本题考查社会信息化和文化多样性,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查社会信息化和文化多样性,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】C

【解析】根据材料可知,人口流动改善了全球劳动力短缺问题,对于打破现有劳动力市场结构具有重大影响,C项正确;

推动人口流动与提高劳动者素质无关,排除A项;

经济全球化进程在材料中不体现,排除B项;

材料强调的是劳动力流动,D与材料无关。

故选:C。

本题考查的是全球劳动力市场结构的变化,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是全球劳动力市场结构的变化,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.【答案】【小题1】原因:吸取秦朝灭亡的教训;黄老无为而治思想的影响;统治者推行休养生息的政策;社会经济凋敝的现状。特点:形成完整的赦免体系;突出君权至上;具有明显的等级性;赦免时间集中等。

【小题2】表现:将赦免作为制度固定下来;具有特定的仪式;凸显民本思想;对后世影响深远。意义:有利于启动现行赦免制度;重构现行刑法中的部分法律理念;凸显值得效仿的保护犯罪分子尊严的方式等。

【解析】本题考查的是中国古代社会救济、中国古代政治制度,作答本题第一问结合汉代赦免制度实行的原因及特点分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中国古代社会救济、中国古代政治制度,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

18.【答案】【小题1】特征:宋元到明中期,海外移民增多,以东南亚为中心;近代以来,海外移民数量增多,分布范围更广泛,涉及美洲和大洋洲。原因:宋元到明中期,宋代以来造船技术和航海技术进步;海上丝绸之路繁荣;统一王朝时期对东南亚的政治影响力大。近代以来,鸦片战争后清政府被迫允许列强在华招募华工;东南沿海民众生活所迫;

【小题2】变化:由“中国人”种族认同意识变为印尼民族认同意识。影响:推动了印尼民族意识的觉醒;有利于印尼民族独立运动的开展;促进印尼社会的发展。

【解析】本题考查的是人口迁徙,作答本题第一问结合中国海外移民的阶段特征及形成原因分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是人口迁徙,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】特点:政府主导;学习西方办学经验;统一规划管理;形成教育发展体系的雏形;受到军国主义理念影响。

【小题2】原因:清政府面临内忧外患的危机;培养新式人才的需要;有识之士的倡导;维护封建统治的需要等。

作用:为洋务运动培养了大批人才;助推了中国的教育近代化;改革内容肤浅、狭隘,缺乏全面深入的规划与推进;其具有按部就班、不求其速的特征等。

【解析】本题考查的是明治维新、洋务运动,作答本题第一问结合明治维新时期日本学校教育改革的特点分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是明治维新、洋务运动,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

20.【答案】本题是论述题之探究结论论证题。时空是:21世纪的中国。这一题属于开放性试题,由于没有较多基础知识做依托,需要考生根据题目所创设的情境和提供的图文信息进行现场学习和思维构建,考查学生再学习的能力。首先看图关于“一带一路”的宣传画及“一带一路”提出的背景,可拟定论点为“一带一路”彰显大国智慧。然后,根据材料中的“关于阐释可从“一带一路”的内涵及产生的影响进行分析,突出中国智慧,最后进行归纳总结。若其它角度言之成理也可。

故答案为:

示例:

论点:“一带一路”彰显大国智慧。

阐释:“一带一路”是依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。“一带一路”是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路,是增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念,全方位推进务实合作,打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

【解析】本题考查新时期外交政策的调整,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查新时期外交政策的调整,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 在夏墟二里头遗址考古发掘中发现了4件牙璋。牙璋是代表等级身份的重要礼器,扉牙龙形,长约50厘米.其后,在晚于二里头的湖北、湖南、广东、福建、香港、四川等地区夏商遗址中,出土了大量同一风格的牙璋。这表明( )

A. 夏朝政治势力已达华南地区 B. 中原文明领先周边文明

C. 夏商时期已经出现长途贸易 D. 文明发展呈现文化认同

2. 据《后汉书》记载,纸由东汉蔡伦初创。但在一些西汉遗址出土了纸,如:新疆罗布淖尔地区的纸、甘肃天水放马滩的纸、灞桥纸等,这些纸张的出土让人们对蔡伦初创造纸术产生了怀疑。这说明( )

A. 考古发掘丰富历史研究 B. 纸在西汉成为主要书写材料

C. 历史研究难以形成定论 D. 纸由蔡伦初创属于虚构历史

3. 2000年,西安发现一座6世纪前后来自中亚粟特人的基葬。墓中出土的图像绘有中原的排箫、西域的箜筷、琵琶等乐器,以及中亚风格胡腾舞形象。这一发现可以用来印证( )

A. 隋唐时期政府外交活动频繁 B. 少数民族汉化趋势愈发明显

C. 丝绸之路推动中外文化交流 D. 中华文化多元一体格局形成

4. 宋朝对民间神袄进行管理,一方面对民间神袄实行位阶赐额加封制度,将部分民间祠祀合法化,并编修祀典,纳入官方祀典体系;另一方面禁止祭祀邪淫之神。这反映了宋代( )

A. 礼法并用维护封建统治 B. 注重正俗导民强化基层管理

C. 规范礼仪清除社会陋习 D. 宣扬封建迷信实行愚民政策

5. 如表为清代部分时期财政收入统计(单位:万两)。对表中信息解读正确的是( )

时间 田赋 盐课 关税 杂税

岁入 比例(%) 岁入 比例(%) 岁入 比例(%) 岁入 比例(%)

顺治九年 2126 87 212 9 64.2 2.3 35.8 1.5

康服二十四年 2727 85 276 9 120 3.78 67 2.1

雍正三年 3007 82 443 12 135 3.7 68 1.9

乾隆十八年 2938 70 701 17 430 10.3 105 2.5

乾隆三十一年 2991 71 574 14 540 12.8 120 2.8

嘉庆十七年 2833 71 579 14 481 11.9 120 3

道光二十一年 2943 69 747 18 435 10.2 120 2.8

A. 关税逐渐成为清政府财政的重要来源 B. 繁重的苛捐杂税造成社会矛盾的激化

C. 田赋比重下降折射出重农抑商政策松动 D. 关税收入增加缘于被迫开放了通商口岸

6. 1905年,日俄两国以中国东北为战场进行了初次争锋。沙俄驻华公使雷萨尔称,已命令官员,“将在所辖各地旅住各国官民之身命财产尽力保护,与平常无异”;日本也表示:“清国官民除与战事实有关系外,日本军队于其身命财产必当十分尊重保护。”这反映的实质问题是( )

A. 日俄两国严重侵犯中国主权 B. 日俄两国竭力争取中国支持

C. 清朝政府立场决定战争结果 D. 中国东北地区民族主义觉醒

7. 北洋政府颁布的《颁定教育要旨》指出:“国之强,强于民,民之强,强于身,民之何以强,强于尚武。进行国民教育者,体育与德智育并重”。该要旨( )

A. 找到了近代中国落后的根源 B. 确立了体育立国的基本国策

C. 打造了体育强国的国际形象 D. 丰富了国民教育的人文内涵

8. 标语用简洁的语言表达某一特定的含义从而达到宣传的目的。如图是新民主主义蒸命时期中国共产党发布的部分标语,这些标语旨在( )

1.有钱的出钱,有力的出力!

2.大户大出,小户小出,贫户不出!

3.开展民兵爆炸运动,打击敌伪蚕食破坏!

A. 推动国民革命 B. 消灭地主阶级 C. 适应民族战争 D. 推翻美蒋统治

9. 如图是著名艺术家石鲁于1952年创作的年画《幸福婚姻》。该画反映了( )

A. 婚姻自主获得普遍认同 B. 农村社会风尚发生改变

C. 农民生活水平显著提升 D. 农业改造热情空前高涨

10. 中共十一届三中全会通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》,核心内容是“让利”和“松绑”,即通过提高农副产品收购价格和保护人民公社、大队和生产队的所有权和自主权加快农业的发展。“让利”和“松绑”有利于( )

A. 改善农民的经济状况 B. 提高农产品商品化程度

C. 推动土地所有权变革 D. 消除人民公社体制弊端

11. 如表是近几年我国新列入的世界文化遗产,至今,中国已经拥有世界文化遗产38项。这些世界文化遗产的共同价值在于它们能够( )

年份 地点 项目

2016年 广西崇左 左江花山岩画文化景观

2017年 福建厦门 鼓浪屿:国际历史社区

2019年 浙江杭州 良渚古城遗址

2021年 福建泉州 泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心

A. 代表中国独特的自然景观 B. 体现古代中国的经济发展状况

C. 展现中华文明的演进历程 D. 成为古代中国领先世界的标志

12. 中国在外交上坚持同各国保持友好关系,在地区矛盾上不选边站队,不拉偏架,力主劝和促谈。2023年3月10日,在中国翰旋下,长期存在矛盾冲突的沙特伊朗两国宣布同意恢复外交关系,中国赢得国际社会盛赞。中国之所以获得沙伊两国信赖,源于中国外交( )

A. 秉承公平正义 B. 坚持互惠互利 C. 提倡合作共享 D. 遵循发展理念

13. 在古希腊,众神几乎都有自己的神庙。古罗马人则建立了万神庙,把众神集中起来供奉。在万神殿中,既能看到主神朱庇特(即希腊主神宙斯)的神殿,也能看到女神维纳斯(即希腊女神阿佛洛狄特)等神的神殿。这反映了文明的( )

A. 争辉斗艳 B. 融合互鉴 C. 继承发展 D. 侵夺吞噬

14. 公元9世纪,柬埔寨建造了印度教形式的寺庙,而寺庙并未供奉印度的湿婆等神,国王祖先石像高踞于寺庙主殿正中。公元11世纪,缅甸蒲甘王朝将佛教定为国教,然而缅甸佛教却是以当地原始宗教为核心的。这反映的实质问题是( )

A. 两种文明互相补充共同发展 B. 东南亚文明具有印度化特点

C. 东南亚文明较印度文明更先进 D. 东南亚改造印度文明维护统治

15. 1938年,美国国务院美洲司官员查里德 帕蒂向政府建言:“政治渗透带有强制接受的烙印,经济渗透被谴责为自私和强制,只有文化合作才意味着思想交流和无拘无束。”查里德 帕蒂的观点体现了( )

A. 文化共享的理念 B. 文化殖民的思想

C. 尊重文化多样性的原则 D. 全人类共同繁荣的愿望

16. 有学者指出,未来几年,高收入及中高收入国家将面临数亿的劳动力缺口,而世界新增的潜在劳动力将来自较贫困国家。学者因此建议较富裕国家的用工需求应与较贫困国家的就业需求相结合,使各国都从中受益。这一建议的实施将有利于( )

A. 提升劳动者整体素质 B. 推进经济全球化进程

C. 打破现有劳动力市场结构 D. 建立国际政治经济新秩序

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代统治者吸取秦“急法不赦”而国家速亡的教训,推行了一系列的赦免措施,逐渐形成了一套比较完整的赦免体系。汉代赦免权取决于皇帝一人,即使已经被赦免.事后皇帝又可以各种理由废除赦免。同时王公贵族拥有赦免的特权,高级官吏也享有一定的免罪权。赦免的时间主要集中在正月到六月,如明帝中元二年,因“方春戒节,人以耕桑”颁布赦令,九许“天下亡命珠死以下,听得赎论”。对特殊群体,统治者也给予一定的照顾,“男子八十以上、十岁以下,及妇人从坐者,自非不道,诏所名捕,皆不得系。”

——摘编自孙雪《儒学与汉代赦免制度研究》

材料二:唐代教免制度的设计相对其它朝代更加成熟。统治者吸取了以前朝代赦免制度的精华,并把赦免作为一项法律制度固定下来,还为之设定特定的仪式。对于赦免之人,不仅允许罪犯自新,而且在数书中要求相关有司不得对其进行刁难。唐代赦免制度中宽宥仁慈的民本思想以及与之合法化的表现形式,同现在构建以人为本的和谐社会理念珠途同归。

——摘编自刘艳丽《唐代赦免制度研究》

(1) 据材料一并结合所学知识,概括汉代赦免制度实行的原因及特点。

(2) 据材料二并结合所学知识,指出唐代赦免制度成熟的表现,说明实行赦免制度的现实意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:宋元时期,中国海外移民渐渐增多,在东南亚初步形成有规模的海外华人社群。明代中期以后,早期的海外华人社会逐渐形成,奠定了中国海外华人分布的基本格局,即以东南亚各国为主要中心。中国历史上最大规模的海外移民,发生在1840~1949年之间。这一时期的华人移民,数量远远超过前代,分布也比前代广泛得多。

——摘编自劳焕强《小议近代中国移民政策与西方殖民政策的差异及其原因》

材料二:在殖民者侵入印尼之前,华人已和当地社会和群体融入在一起,并未产生“中国人”意识。荷兰殖民者将殖民地分成不同的人口群体,如“欧洲人”、“外国东方人”。“本地人”,再在人口群体下划分出不同的种族,如中国人、印度人、日本人等。这样,一个被动建构的“中国人”种族群体在荷属东印度殖民地就变得极为突出和鲜明,这种被动的种族身份与意识也为华人移民将自身利益追求与印尼社会发展结合起来,为他们认同印尼并作为印尼族群一员的民族意识觉醒起到了推动作用。

——摘编自杨汉佳《印尼华族的形成研究》

(1) 据材料一并结合所学知识,说明中国海外移民的阶段特征及形成原因。

(2) 据材料二并结合所学知识,概括指出殖民时代印尼华人民族意识的变化及影响。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:1872年,文部省颁布《学制》,模仿法国等先进国家的学区制度,将全国统一划分为八个大学区,一个大学区活盖了32个中学区,一个中学区又涵盖210个小学区。明治政府提倡每个国民都应掌握一定知识以扩大生产,不断普及小学基础教育,连带推进男女平等教育、女子教育、专科教育、师范教育,形成了教育发展体系的雏形,但另一面也潜移默化地宣扬了忠君爱国的军国主义理念。

——摘编自金煜《论明治维新时期的日本国家主导型教育》

材料二:在洋务派的倡导和推动下,从1862年设立京师同文馆开始,清政府在30余年的时间里,举办了外国语、军事、技术实业等类型的洋务学堂约30所,教学内容以“西文”、“西艺”为主,教学方法和形式均不同于传统封建学校。与此同时,清政府还组织实施了几次较大规模的留学教育计划,其中不少留学生成为清末民初活跃在诸多领域的风云人物。洋务教育将魏源等人“师夷长技”的思想付诸实践,使中国教育由以民族文化为中心的封闭型向与世界文化交流的开放型转变。

——摘编自孙培青《中国教育史》

(1) 据材料一并结合所学知识,归纳明治维新时期日本学校教育改革的特点。

(2) 据材料二并结合所学知识,说明洋务运动时期中国学校教育改革的原因及作用。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料:

如图是关于“一带一路”的宣传画。请提取图中有效信息,拟定一个主题,结合所学知识加以说明。(要求:主题明确,持论有据,表述清晰。)

答案和解析

1.【答案】D

【解析】根据题意可知,在夏墟二里头发掘的牙璋与晚于二里头的南方其他地区出土的牙璋属于同一风格,这表明了南方地区与中原夏墟的文明发展存在文化认同,D项正确;

仅凭出现同一风格的牙璋,不能得出夏朝统治势力就到达华南地区,排除A项;

华南地区的考古遗址不能称为周边文明,因此不能得出中原文化领先周边文明,排除B项;

材料中的牙璋是重要的礼器,不是商品,因此不能得出夏商时期中原与南方地区存在牙璋的长途贸易买卖,排除C项。

故选:D。

本题主要考查二里头遗址,解题关键是结合二里头遗址的文明成就及历史地位解读材料信息。

本题主要考查二里头遗址,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】A

【解析】根据材料可知,伴随着考古发掘的深入,人们对纸的产生时间也有了新的认识,说明的是考古发掘丰富历史研究,A项正确;

B是在魏晋南北朝时期,排除;

历史研究可以形成定论,排除C项;

D错在虚构历史,排除D项。

故选:A。

本题考查的是四大发明,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是四大发明,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

3.【答案】C

【解析】通过材料“墓中出土的图像绘有中原的排箫、西域的箜筷、琵琶等乐器,以及中亚风格胡腾舞形象”可知,这种现象的出现得益于丝绸之路,推动了中外文化交流,选择C;

6世纪前后应该是隋朝之前,选项A不符合时间,排除A;

材料中体现的是文化交流,而不是少数民族汉化,排除B;

中华文化多元一体格局形成的时间是早在先秦时期就开始形成了,排除D。

故选:C。

本题考查的是古代中外文化交流,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是古代中外文化交流,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

4.【答案】B

【解析】通过材料中的“另一方面禁止祭祀邪淫之神”可知,宋朝管理民间神袄,但是禁止祭祀邪淫之神,反映了宋代注重正俗导民强化基层管理,选择B;

材料中没有体现到礼法并用,没体现出法,排除A;

消除二字用的有些绝对了,排除C;

材料中没有宣扬封建迷信,没有实行愚民政策,排除D。

故选:B。

本题考查的是宋元明清时期的法律与教化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是宋元明清时期的法律与教化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【答案】A

【解析】根据材料数据变化可知,自乾隆十八年后,关税收入的比重显著增加,说明关税逐渐成为清政府财政的重要来源,A项正确;

杂税比重并不高,排除B项;

田赋比重下降的原因是其它类型的财政收入比重上升,且当时清政府并未松弛重农抑商政策,排除C项;

清政府被迫开放通商口岸是在第一次鸦片战争后,但是关税收入开始增长是在乾隆年间,排除D项。

故选:A。

本题考查明清时期的商业发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查明清时期的商业发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】A

【解析】材料反映的是日俄战争战争期间,日俄双方在中国领土上进行政治承诺,这无疑是强盗行径,是对中国主权的严重践踏,A项正确;

材料反映的是对中国主权的践踏,非争取中国支持及民族主义觉醒,排除BD项;

清政府属于被列强践踏的对象,不能决定战争结果,排除C项。

故选:A。

本题考查列强的殖民扩张,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查列强的殖民扩张,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知,《颁定教育要旨》主张国民教育体育与德智育并重,体现了全面发展的教育理念,丰富了国民教育的人文内涵,D项正确;

近代中国落后的根源是半殖民地半封建社会性质,排除A项;

《颁定教育要旨》主张体育与德智育并重,并非“体育立国”,排除B项;

《颁定教育要旨》重视体育,不能说明已经“打造了体育强国的国际形象”,排除C项。

故选:D。

本题考查的是中国教育事业的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中国教育事业的发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

8.【答案】C

【解析】中共发布的标语号召民众打击敌伪蚕食破坏。结合所学可知,敌伪政权存在于抗日战争时期。因此这些标语主要目的是消灭日寇,标语适应了民族战争的需要,C项正确;

国民革命是反帝反封建军阀,与材料题意不符,排除A项;

材料是抗日战争时期,中共在根据地要联合地主阶级,而不是消灭,排除B项;

解放战争时期中共要推翻美蒋统治,排除D项。

故选:C。

本题考查抗日战争,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查抗日战争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】B

【解析】根据图示内容可以看出,新中国成立后的婚姻突破了旧社会的婚姻形式,带有新中国的特色,体现了农村社会风尚的改变,B项正确;

仅根据图示内容无法体现“普遍认同”,排除A项;

根据图示内容不能说明农民的生活水平得到提升,排除C项;

农业改造开始于1953年,排除D项。

故选:B。

本题考查近现代中国的社会生活,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查近现代中国的社会生活,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

10.【答案】A

【解析】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:改革开放后的中国。根据材料“通过提高农副品收购价格和保护人民公社、大队和生产队的所有权和自主权加快农业的发展”和所学知识可知,《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》的公布和实行,对广大农村干部进一步解放思想,充分调动亿万农民的积极性,巩固和发展农村的大好形势,加快农业发展以及改善农民的经济状况,产生了极大的推动作用,A项正确;

此时我国仍然是计划经济占据主导地位,“提高农产品商品化程度”的说法不符合史实,排除B项;

当时我国仍然是土地公有制,并未发生土地所有权变革,排除C项;

“消除”的说法过于绝对,排除D项。

故选:A。

本题考查的是农村经济体制改革,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是农村经济体制改革,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

11.【答案】C

【解析】左江花山岩画由壮族先民骆越人绘于战国至东汉时期,主要分布在左江及其支流明江两岸的崖壁上;良渚遗址展示了一个以发达的稻作农业为基础,存在明显社会分化和统一信仰体系的区域性早期国家形态。良渚古城的考古发现证实,距今约500年左右,长江下游地区已经出现早期国家,进入了文明社会;泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心,以上这些世界文化遗产反映的是中华文明的演进历程,C项正确;

材料中的景观是人文景观,非自然景观,排除A项;

材料反映不光是经济发展状况,B项说法片面,排除;

人文遗址不能说明古代中国领先世界,排除D项。

故选:C。

本题主要考查中国历史文化遗产,联系所学知识分析材料中文化遗产的历史文化价值进行作答。

本题主要考查中国历史文化遗产,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

12.【答案】A

【解析】根据“中国在外交上坚持同各国保持友好关系,在地区矛盾上不选边站队,不拉偏架,力主劝和促谈”可知,中国外交“不选边站队,不拉偏架”,秉承公平正义,因此赢得国际社会盛赞,A项正确;

互惠互利指以交易能为双方都带来较大的利益,材料无法体现,排除B项;

材料信息无法体现“合作共享”,排除C项;

党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,彰显了以人民为中心的发展思想,材料信息与发展理念无关,排除D项。

故选:A。

本题考查新时期外交政策的调整,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查新时期外交政策的调整,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】C

【解析】根据材料“在古希腊,众神几乎都有自己的神庙。古罗马人则建立了万神庙,把众神集中起来供奉。在万神殿中,既能看到主神朱庇特(即希腊主神宙斯)的神殿,也能看到女神维纳斯(即希腊女神阿佛洛狄特)等神的神殿”并结合所学可知,古罗马时期建立了万神庙,这是对古代希腊为众神建立神庙的继承,但又与古希腊建立单一的神庙不同,体现了发展,所以反映了文明的继承发展,C项正确;

古罗马继承了古希腊文明,古罗马与古希腊之间不是争辉斗艳、融合互鉴,更不是侵夺吞噬,排除ABD项。

故选:C。

本题考查的是人类文明交流,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是人类文明交流,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

14.【答案】A

【解析】材料“然而缅甸佛教却是以当地原始宗教为核心的”体现的是印度佛教与东南亚国家本土文化的融合、碰撞,本质是两种文明互相补充共同发展,A项正确;

材料强调的是文明的融合、碰撞,非印度化,排除B项;

文明没有优劣之分,排除C项;

改造印度文明维护统治的说法与材料“缅甸佛教却是以当地原始宗教为核心的”的说法不符,排除D项。

故选:A。

本题考查的是古印度文明,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是古印度文明,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

15.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,西方国家利用文化进行殖民是于无声无息中达到其文化渗透的目的,因此具有隐蔽性的特征。因此美国国务院美洲司的里查德 帕蒂就坦率地指出:“政治渗透带有强制接受的烙印,经济渗透被谴责为自私和强制,只有文化合作才意味着思想交流和无拘无束。”帕蒂的话点明了西方文化殖民隐蔽性的特点,B项正确;

材料强调的是文化殖民,并非文化共享、尊重文化多样性,也无法体现全人类共同繁荣的愿望,排除ACD项。

故选:B。

本题考查社会信息化和文化多样性,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查社会信息化和文化多样性,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】C

【解析】根据材料可知,人口流动改善了全球劳动力短缺问题,对于打破现有劳动力市场结构具有重大影响,C项正确;

推动人口流动与提高劳动者素质无关,排除A项;

经济全球化进程在材料中不体现,排除B项;

材料强调的是劳动力流动,D与材料无关。

故选:C。

本题考查的是全球劳动力市场结构的变化,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是全球劳动力市场结构的变化,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.【答案】【小题1】原因:吸取秦朝灭亡的教训;黄老无为而治思想的影响;统治者推行休养生息的政策;社会经济凋敝的现状。特点:形成完整的赦免体系;突出君权至上;具有明显的等级性;赦免时间集中等。

【小题2】表现:将赦免作为制度固定下来;具有特定的仪式;凸显民本思想;对后世影响深远。意义:有利于启动现行赦免制度;重构现行刑法中的部分法律理念;凸显值得效仿的保护犯罪分子尊严的方式等。

【解析】本题考查的是中国古代社会救济、中国古代政治制度,作答本题第一问结合汉代赦免制度实行的原因及特点分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中国古代社会救济、中国古代政治制度,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

18.【答案】【小题1】特征:宋元到明中期,海外移民增多,以东南亚为中心;近代以来,海外移民数量增多,分布范围更广泛,涉及美洲和大洋洲。原因:宋元到明中期,宋代以来造船技术和航海技术进步;海上丝绸之路繁荣;统一王朝时期对东南亚的政治影响力大。近代以来,鸦片战争后清政府被迫允许列强在华招募华工;东南沿海民众生活所迫;

【小题2】变化:由“中国人”种族认同意识变为印尼民族认同意识。影响:推动了印尼民族意识的觉醒;有利于印尼民族独立运动的开展;促进印尼社会的发展。

【解析】本题考查的是人口迁徙,作答本题第一问结合中国海外移民的阶段特征及形成原因分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是人口迁徙,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

19.【答案】【小题1】特点:政府主导;学习西方办学经验;统一规划管理;形成教育发展体系的雏形;受到军国主义理念影响。

【小题2】原因:清政府面临内忧外患的危机;培养新式人才的需要;有识之士的倡导;维护封建统治的需要等。

作用:为洋务运动培养了大批人才;助推了中国的教育近代化;改革内容肤浅、狭隘,缺乏全面深入的规划与推进;其具有按部就班、不求其速的特征等。

【解析】本题考查的是明治维新、洋务运动,作答本题第一问结合明治维新时期日本学校教育改革的特点分析;第二问要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是明治维新、洋务运动,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

20.【答案】本题是论述题之探究结论论证题。时空是:21世纪的中国。这一题属于开放性试题,由于没有较多基础知识做依托,需要考生根据题目所创设的情境和提供的图文信息进行现场学习和思维构建,考查学生再学习的能力。首先看图关于“一带一路”的宣传画及“一带一路”提出的背景,可拟定论点为“一带一路”彰显大国智慧。然后,根据材料中的“关于阐释可从“一带一路”的内涵及产生的影响进行分析,突出中国智慧,最后进行归纳总结。若其它角度言之成理也可。

故答案为:

示例:

论点:“一带一路”彰显大国智慧。

阐释:“一带一路”是依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。“一带一路”是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路,是增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念,全方位推进务实合作,打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

【解析】本题考查新时期外交政策的调整,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查新时期外交政策的调整,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录