北京市西城区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 北京市西城区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-02 14:08:44 | ||

图片预览

文档简介

北京市西城区2022-2023学年高二下学期期末考试

历 史

2023.7

本试卷共10页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

本部分共30题,每题1.5分,共45分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.在周代贵族的生活中,车马是重要的交通工具。王侯重臣为彰显身份,伞盖总是寸步不离左右。周人认为,车厢底部的方木框象征着大地,圆形的伞盖代表着上天。两个车轮是日月的样子,二十八根伞骨是天上的星宿的数量。上述材料反映了周代

①天人合一的审美观念

②贵族阶层的礼制规定

③宗法纽带的世袭绵延

④兼并战争的持续不断

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

2.城市是一定区域内政治活动、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。下列选项中,最能体现中国古代城市整体布局的是

A.古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处

B.王公已下,舍屋不得施重拱藻井;三品已上堂舍,不得过五间九架

C.君子将营宫室:宗庙为先,厩库为次,居室为后

D.匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨

3.1975年在西安出土的秦杜虎符(杜为地名),是我国现存最早的虎符实物之一。虎符上行文为:“兵甲之符,右在君,左在杜。凡兴兵被甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧(点燃烽火)之事,虽毋会符,行殴(也)。”据此可知

①虎符是传达命令、调动军队的凭证

②规定50人以上的用兵须出示虎符

③虎符的使用,直接提升秦军战斗力

④如遇紧急军情,不合符也可以用兵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.下列内容选自《汉书》卷三十《艺文志》。据此能够得出的认识是

A.汉成帝推动整理文化典籍 B.《汉书》开创了新的史学体例

C.汉成帝破坏了学术完整性 D.汉代出现了“三教并行”趋势

5.魏晋南北朝时期,丝绸之路东端的平城、洛阳、长安等地都曾担负起丝路起点的重任。这表明当时

A.中西经济文化交流空前 B.政治格局变动较为频繁

C.丝路沿线大量城市兴起 D.北方经济得以恢复发展

6.中唐诗人元稹这样描绘当时的社会风尚:“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。”同时,胡饼成为当时人们的主食,还有不少蔬菜来自国外,如印度的刀豆、尼泊尔的菠菜等。出现上述现象的主要原因是

①政治的改革 ②交通的畅通 ③开放的风气 ④遣唐使到来

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

7.据统计,宋代藏书家人数较前代大增,藏书数量最多者超过十万卷。与此现象相关的主要因素是

A.文学作品大量涌现 B.造纸术的发明推广

C.对外文化交流频繁 D.印刷术的发展进步

8.苏轼任杭州知州时,当地发生瘟疫,他创建“安乐坊”收治患者,医好大量病人,得到朝廷的认可,继而买田收租、以租金维持安乐坊的日常支出。后来,北宋朝廷在各地设置类似机构,并大量为穷人治病。据此可知当时

A.地方政府享有很大的自主权 B.确立了中医治疗学基础

C.政府重视对民众的医疗救助 D.存在着尖锐的社会矛盾

9.在蒙古三次西征过程中,蒙古军队中的工匠技术人员随军西征,将中原地区的造纸术、火药、印刷术等技术传播到西方。同时,蒙古将俘虏的工匠送归本国的措施也将阿拉伯地区的天文、数学等文化东传。这反映了蒙古西征

A.推动了统一多民族国家的发展 B.促使元朝的统治范围扩大

C.客观上促进了中外文化的交流 D.引发了大规模的民族迁徙

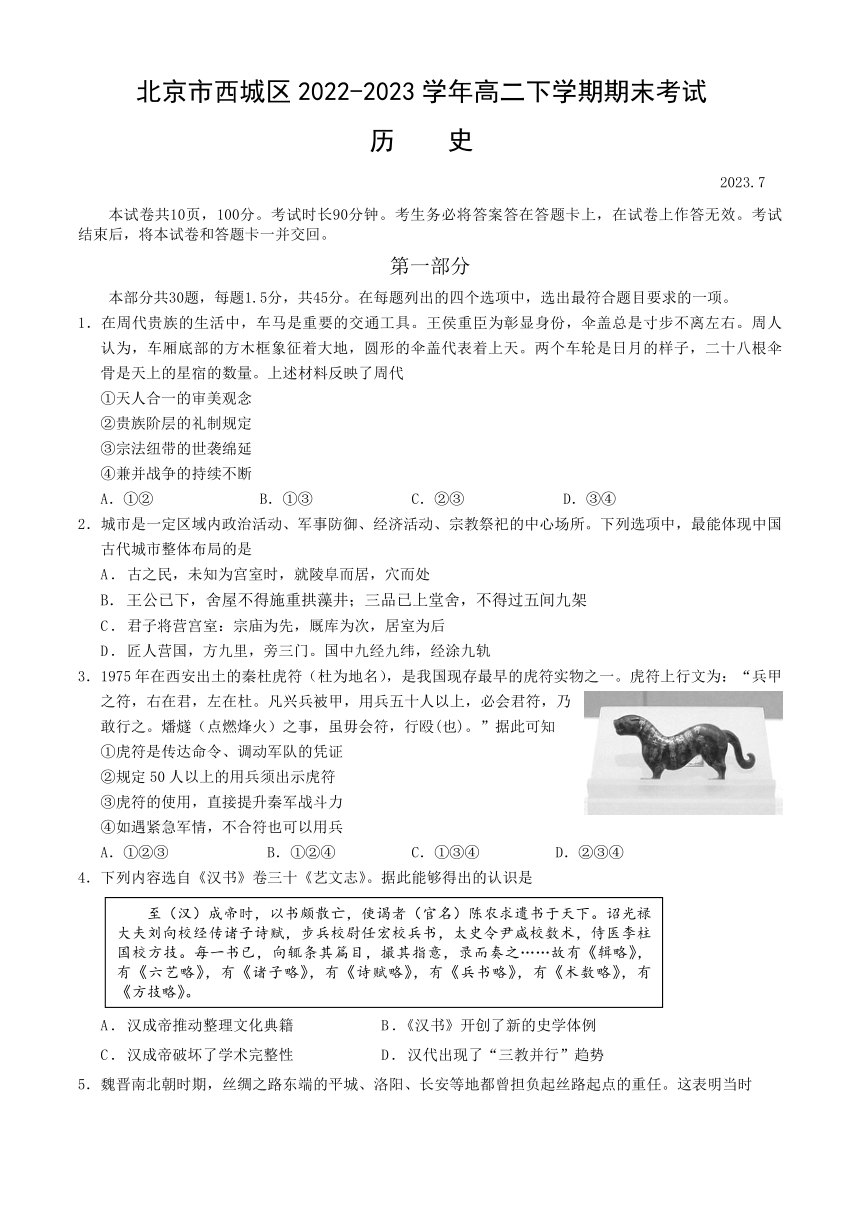

10.在欧亚大陆的交往史上,存在着“草原丝绸之路”“西南丝绸之路”“海上丝绸之路”等重要商路。对图中商路⑤解读正确的是

A.战国时期,中国开辟了通往印度洋的航路

B.8世纪,造纸术由阿拉伯人经此路传入欧洲

C.唐中期后,此商路完全取代了陆上丝绸之路

D.郑和下西洋意味着此商路到达了交通的顶峰

11.明代以业著籍,户分民、军、匠、灶四类,每类户籍均需世代承担特定徭役。其中军户和匠户,常不时离开家乡,前往外地当差。在明前期相当长的时间里,出现了大规模的民众跨地域流动,同时,在原籍、卫所、服役工场等地之间,形成了一个涵盖整个明政权的跨地域网络。此现象

①推动了商品经济的发展 ②加强了各地区之间的联系

③促进了跨地域文化互通 ④形成了对地方的严密控制

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.1902年,天津城墙拆除。1906年,汉口绅商要求拆除此前修筑的城墙堡垣,地方政府同意了这一请求,并在原址基础上修筑了一条马路。1914年冬,在绅商的强烈要求下,上海城墙全部拆除。城墙的拆除反映了

A.中国近代城市半殖民地程度增强 B.清朝统治阶层适应外国侵略需要

C.商品经济作用下城市的逐步发展 D.封建统治力量在城市的不断强化

13.据梁启超的《西学书目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896年),由江南制造局、京师同文馆等刊印的各类西书共353种,其中科技类译著不下300种,哥白尼、牛顿、爱迪生等科学巨匠的名字,逐渐为国人熟悉。这些科技类译著

A.开启了西学东渐思想潮流 B.揭开了维新变法运动序幕

C.有利于推进社会发展进步 D.成为新文化运动的主阵地

14.“下南洋”与“闯关东”“走西口”并称为近代中国的三次移民潮。英国海峡殖民地总督瑞天咸曾说:“马来诸邦之维持,专赖锡矿之税入……锡矿之工作者,首推华侨。彼等之才能与劳力,造就今日之马来半岛。”由此可知,“下南洋”

A.保留和传播了中华文化 B.缓解了粤、闽两省的人口压力

C.促进了当地经济的发展 D.推动了全球劳动力市场的形成

15.下表是 20世纪二三十年代汉口公共汽车运营调度时刻表(部分)。据此分析,汉口公交运营管理

站名 车到分秒 车开分秒 停车分秒

华清街 35分50秒 36分55秒 1分5秒

青年会 40分5秒 40分50秒 45秒

怡园 45分55秒 46分35秒 40秒

六渡桥 55分45秒 56分15秒 30秒

宝善街 58分5秒 58分50秒 45秒

A.有效缓解城市拥堵状况 B.影响人们现代时间观念形成

C.直接带动经济高速发展 D.借鉴了欧美公交管理的方法

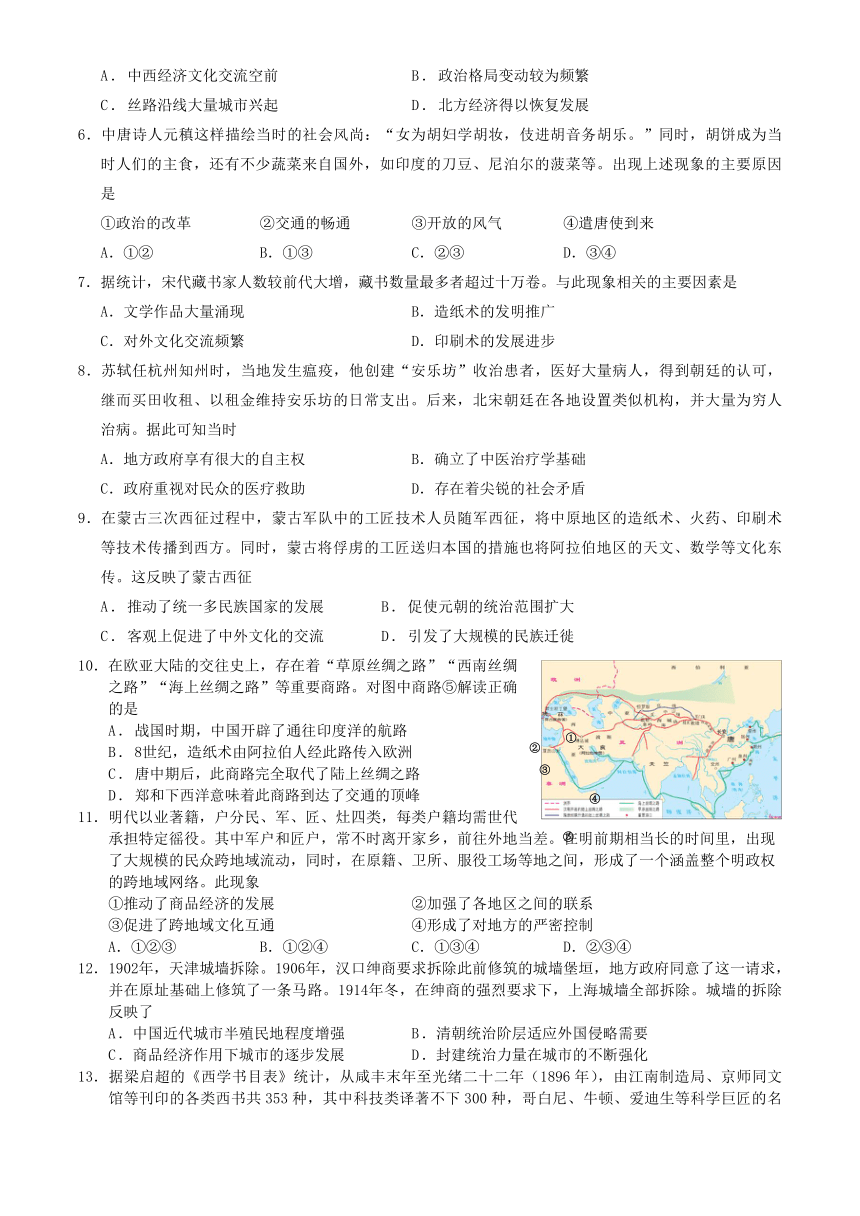

16.对下列三幅图片所示的内容,解读准确的是

A.中国汽车制造业发展为国民经济的支柱产业

B.中国工业化建设在多个行业取得了巨大进步

C.中国在两极格局下实现了科学技术突破发展

D.中华人民共和国实行“科教兴国”发展战略

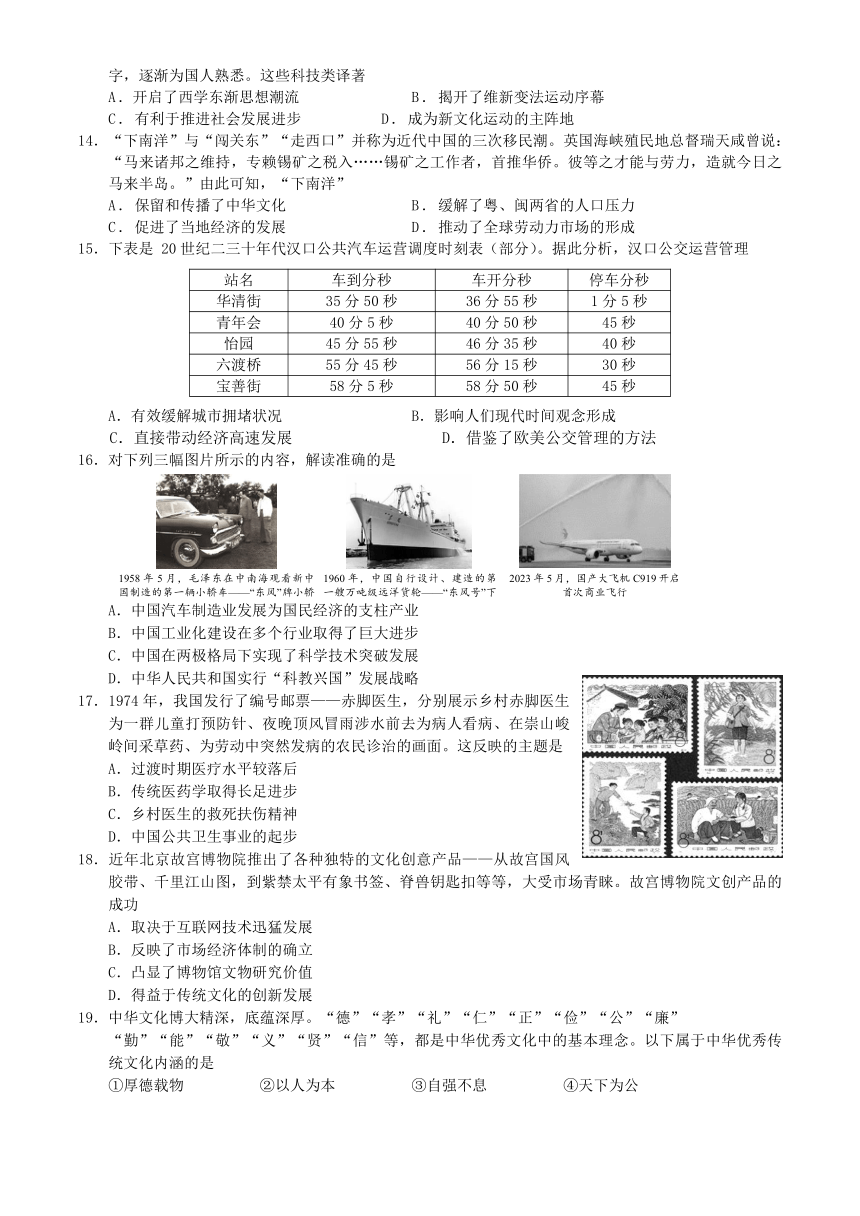

17.1974年,我国发行了编号邮票——赤脚医生,分别展示乡村赤脚医生为一群儿童打预防针、夜晚顶风冒雨涉水前去为病人看病、在崇山峻岭间采草药、为劳动中突然发病的农民诊治的画面。这反映的主题是

A.过渡时期医疗水平较落后

B.传统医药学取得长足进步

C.乡村医生的救死扶伤精神

D.中国公共卫生事业的起步

18.近年北京故宫博物院推出了各种独特的文化创意产品——从故宫国风胶带、千里江山图,到紫禁太平有象书签、脊兽钥匙扣等等,大受市场青睐。故宫博物院文创产品的成功

A.取决于互联网技术迅猛发展

B.反映了市场经济体制的确立

C.凸显了博物馆文物研究价值

D.得益于传统文化的创新发展

19.中华文化博大精深,底蕴深厚。“德”“孝”“礼”“仁”“正”“俭”“公”“廉”

“勤”“能”“敬”“义”“贤”“信”等,都是中华优秀文化中的基本理念。以下属于中华优秀传统文化内涵的是

①厚德载物 ②以人为本 ③自强不息 ④天下为公

A.①②③ B.①②④ C. ②③④ D.①②③④

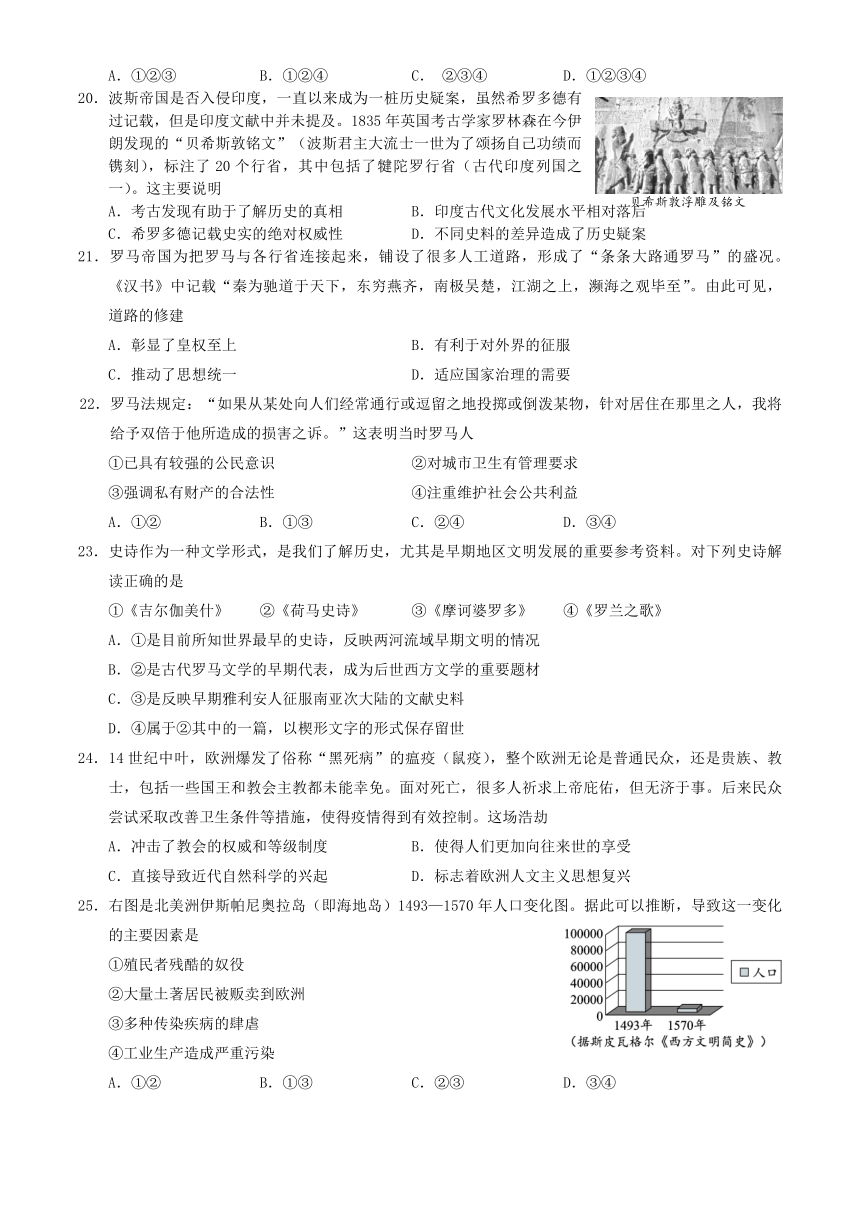

20.波斯帝国是否入侵印度,一直以来成为一桩历史疑案,虽然希罗多德有过记载,但是印度文献中并未提及。1835年英国考古学家罗林森在今伊朗发现的“贝希斯敦铭文”(波斯君主大流士一世为了颂扬自己功绩而镌刻),标注了20个行省,其中包括了犍陀罗行省(古代印度列国之一)。这主要说明

A.考古发现有助于了解历史的真相 B.印度古代文化发展水平相对落后

C.希罗多德记载史实的绝对权威性 D.不同史料的差异造成了历史疑案

21.罗马帝国为把罗马与各行省连接起来,铺设了很多人工道路,形成了“条条大路通罗马”的盛况。《汉书》中记载“秦为驰道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,濒海之观毕至”。由此可见,道路的修建

A.彰显了皇权至上 B.有利于对外界的征服

C.推动了思想统一 D.适应国家治理的需要

22.罗马法规定:“如果从某处向人们经常通行或逗留之地投掷或倒泼某物,针对居住在那里之人,我将给予双倍于他所造成的损害之诉。”这表明当时罗马人

①已具有较强的公民意识 ②对城市卫生有管理要求

③强调私有财产的合法性 ④注重维护社会公共利益

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

23.史诗作为一种文学形式,是我们了解历史,尤其是早期地区文明发展的重要参考资料。对下列史诗解读正确的是

①《吉尔伽美什》 ②《荷马史诗》 ③《摩诃婆罗多》 ④《罗兰之歌》

A.①是目前所知世界最早的史诗,反映两河流域早期文明的情况

B.②是古代罗马文学的早期代表,成为后世西方文学的重要题材

C.③是反映早期雅利安人征服南亚次大陆的文献史料

D.④属于②其中的一篇,以楔形文字的形式保存留世

24.14世纪中叶,欧洲爆发了俗称“黑死病”的瘟疫(鼠疫),整个欧洲无论是普通民众,还是贵族、教士,包括一些国王和教会主教都未能幸免。面对死亡,很多人祈求上帝庇佑,但无济于事。后来民众尝试采取改善卫生条件等措施,使得疫情得到有效控制。这场浩劫

A.冲击了教会的权威和等级制度 B.使得人们更加向往来世的享受

C.直接导致近代自然科学的兴起 D.标志着欧洲人文主义思想复兴

25.右图是北美洲伊斯帕尼奥拉岛(即海地岛)1493—1570年人口变化图。据此可以推断,导致这一变化的主要因素是

①殖民者残酷的奴役

②大量土著居民被贩卖到欧洲

③多种传染疾病的肆虐

④工业生产造成严重污染

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

26.对下表信息理解正确的是

19世纪中后期世界铁路里程表 单位:公里

欧洲 美国 世界总里程

1845年 9 200 7 500 20 500

1860年 51 900 49 200 108 000

1874年 136 000 116 000 282 000

①铁路发展得益于工业革命的推动 ②欧美在全球铁路建设占绝对优势

③美国取代英国成为世界头号强国 ④贯通全世界的铁路网络得以形成

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

27.《新全球史》中写道:“一战期间,发生了最严重的一次流感,到一战结束时已经夺去了2000多万人的生命。一战并不是引发1918-1919年流感的直接原因,但是战时陆路和海上贸易可能导致了这场传染病的蔓延。”作者意在表明

A.疾病是第一次世界大战结束的主要原因

B.一战时的交通及贸易使得人口流动频繁

C.战争持续成为导致疾病传染的主要因素

D.世界市场的初步形成加速了疾病的传播

28.1946年,国际博物馆协会在法国成立,1974年该协会将博物馆定义为“一个不追求盈利、为社会和社会发展服务的公开的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。对此理解正确的是

①二战后法国成为世界文化中心 ②注重公益性是博物馆重要特点

③博物馆是文化传承的重要场所 ④建立博物馆源于对战争的反思

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

29.下列材料中提及的历史人物,按其时代先后排列正确的是

①生于华沙,后定居巴黎,创作了大量钢琴曲。被称为“钢琴诗人”

②“尔汤若望来自西洋,精于象纬,宏通历法”

③被誉为“阿拉伯文学之柱”,著有自传体小说《日子》

④曾就读于那不勒斯大学和巴黎大学,代表作是《神学大全》

A.④①②③ B.②④①③ C.②①④③ D.④②①③

30.1976年,非洲裔美国作家亚历克斯 哈利根据自己的家族背景,完成了一部历史题材小说《根》。小说讲述了昆塔(作者祖先)从非洲被贩卖至美洲,他与后代在美国的苦难历程,以及这个家族获得自由后的若干经历。该小说

①具有系统性的史料研究价值 ②反映近代西方殖民者的罪恶

③说明美国奴隶制度依然存在 ④折射美国的文化冲突和认同

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

第二部分

本部分共4题,共55分。

31.(14分)千古大运河

材料一 大运河的开凿始于公元前5世纪,7世纪完成第一次全线贯通(如下图 ),13世纪完成第二次大沟通(如下图 ),历经两千余年的持续发展与演变,直到今天仍发挥着重要的作用。

① ②

(1)依据示意图并结合所学,选择恰当的序号填写在材料一的“ ”上,简要说明判断理由。(6分)

材料二 大运河始凿于春秋末期,此后各时期继续延伸河道。隋炀帝即位后,为加强对华北、江南的控制,开凿沟通南北的大运河。唐、宋两代对大运河继续进行疏浚整修,还专设转运使和发运使,统管全国运河和漕运。《元史》载,“元都于燕,去江南极远。而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”兼领都水监郭守敬运用测量技术和数学方法,解决了运河北端的水源问题,使漕船可直达今北京城内的积水潭。明、清两朝对元朝大运河进行了扩建。大运河完全使用人力开挖修建,是中华民族勤劳勇敢的见证。

(2)依据上述材料并结合所学,阐释大运河长期运行的历史背景。(8分)

32.(13分)侨乡与世界文化遗产

材料一 广东省的五邑地区是全国著名的侨乡,位于珠江三角洲西缘,由新会、台山、开平、恩平、鹤山五个县级市、区组成,因为寓居海外的华侨华人众多,所以人称“五邑侨乡”。早期的五邑海外移民也是去往东南亚,鸦片战争以后改变流向,以移民北美洲为主。当时回国帮助外国公司招聘华工去北美淘金、修铁路的人多数是五邑人,家人串家人、亲戚串亲戚、乡亲串乡亲,于是五邑地区的移民方向发生了变化。

(1)依据材料一,结合时代背景,概述近代五邑地区海外移民的原因。(6分)

材料二 碉楼是具有防御性的多层塔楼式乡土建筑。开平是“中国的碉楼之乡”,现存的碉楼有1833座,大规模的兴建在清末民初。侨眷相对富裕的生活被土匪觊觎,华侨成为建设碉楼最积极的力量。碉楼最多的是采用进口的钢筋混凝土材料和外国建筑技术建造的,在全国其他乡村地区极其少见。从古希腊、古罗马建筑,到拜占庭和哥特式建筑,一直到文艺复兴时期的欧洲建筑、资本主义革命时期的建筑,都可以在开平碉楼中找到它们的影子。很多碉楼将中式的“喜”“福”“寿”“禄”字形,荷花叶、中国结等图案,糅合于外墙的装饰中。在各村中,最漂亮的碉楼往往是居楼。卧室、书房、卫生间、厨房等功能用房齐全,有的居楼还安装了供水系统、消防系统。

2001年开平碉楼被列入全国重点文物保护单位,2002年广东省政府发布《广东省开平保护管理规定》。从历史、艺术或科学角度看具有突出的普遍价值的建筑群,属于《世界遗产公约》所定义的“文化遗产”的组成部分。2007年“开平碉楼与村落”被联合国教科文组织正式列入《世界遗产名录》。

(2)依据材料二,概括开平碉楼的特点。结合所学,简析其申遗成功的条件。(7分)

33.(12分)史学研究

材料一 以下为郭小凌的《西方史学史》目录(部分):

史学的起源

古希腊史学的形成和发展

第三章 古罗马史学

第四章 中世纪史学

第五章 古典史学的复归——文艺复兴时期的史学

第六章 启蒙时代的理性主义史学(17-18世纪)

第七章 法国大革命至19世纪中叶的西方史学

第八章 马克思唯物主义历史观的产生和马克思主义史学的早期发展

第九章 19世纪后半叶和第一次世界大战之前的西方史学

(1)下列内容为某同学阅读完书籍后做的部分笔记,根据材料一及所学知识,将表格补充完整。(3分)

笔记 对应章节

·彼特拉克——人文主义史学的先驱。 ·广泛的收集和整理古代的史料,积累古希腊和古罗马的知识,初步按古典史家的方法和形式撰写史作。 ①:第 章

·曾随拿破仑远征埃及的军队前往埃及考察。 ·完成了欧洲第一部对古埃及进行全面解说的著作《埃及描述》。 ②:第 章

·普鲁士学派的产生,与历史学者出于爱国主义思想力挺普鲁士领导德意志统一的政治倾向有关。 ·法国学者古朗治否定5世纪日耳曼人入侵的正面影响。 ③:第 章

材料二 马克思于1818年,出生于德意志普鲁士的特里尔城,双亲都是犹太人。马克思在耶拿大学获得哲学博士学位,这也是犹太人长于思考问题、分析问题的民族精神的体现。恩格斯出生于普鲁士王国一个纺织资本家家庭,他与马克思一样有着共同的哲学素养,并曾在年轻时前往英国考察工人阶级的生活与工作状况。历史唯物主义实际上是由两人共同研究创立的。马克思、恩格斯在创立和完善自己的历史哲学的过程中曾经对具体的历史课题进行过一些开创性的专门研究,写出《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》《路易·波拿巴的雾月十八日》《德国农民战争》《家庭、私有制和国家的起源》等一大批史作,标志着马克思主义史学的诞生。

(2)依据上述材料并结合所学,归纳影响马克思唯物主义历史观形成的相关因素。指出探究历史问题的主要方法。(9分)

34.(16分)多面托尔斯泰

材料一 俄罗斯文学中浓烈的爱国主义感情来自从《伊戈尔远征记》开始的为祖国命运而担忧的传统。1812年后民族意识的觉醒则进一步激发了俄国作家的创作热情。对十二月党人思想的歌颂使得俄国作家常把人民作为决定历史发展的主要力量来表现。到19世纪后半期一种已经超越其自身的俄罗斯文化逐渐形成。这种变化在文学上的反映可以从托尔斯泰等伟大作家的思想和创作中见到。

(1)依据材料一并结合所学,概述19世纪晚期以托尔斯泰为代表的俄罗斯文学特点形成的原因。(4分)

材料二 1902年,梁启超在杂志《新小说》刊登了托尔斯泰的画像,对托尔斯泰给予高度评价:“托尔斯泰生于地球第一专制之国,而大倡人类同胞兼爱平等主义。近年以来,各地学生咸不满于专制之政……政府捕之锢之放之逐之,而不能禁。皆托尔斯泰之精神所鼓铸者也……”

1916年,李大钊表示:“托尔斯泰诠革命之义云:革命者,人类共同之思想感情遇真正觉醒之时机,而一念兴起欲去旧恶就新善之心觉变化,发现于外部之谓也”。李大钊对于封建时代之中民众“失却独立自主之人格,随于奴隶服从之地位”表示极大的同情,强调民众在社会上自主和自立的极端重要性。

1928年,托尔斯泰诞辰100周年,国内各刊相继翻译、介绍列宁和其他俄苏马克思主义经典作家对托尔斯泰的评论。人们从托尔斯泰身上寻找救世真理的热情此时已经开始消退,变得更为理性,认为托尔斯泰“目标终究是不易生效力的理想”。人们对他“主张用无抵抗主义来消灭战争”的反思声音逐渐出现。

(2)依据材料二并结合所学,对“托尔斯泰思想在近代中国的传播”这一现象进行解读。(12分)

历 史

2023.7

本试卷共10页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

本部分共30题,每题1.5分,共45分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.在周代贵族的生活中,车马是重要的交通工具。王侯重臣为彰显身份,伞盖总是寸步不离左右。周人认为,车厢底部的方木框象征着大地,圆形的伞盖代表着上天。两个车轮是日月的样子,二十八根伞骨是天上的星宿的数量。上述材料反映了周代

①天人合一的审美观念

②贵族阶层的礼制规定

③宗法纽带的世袭绵延

④兼并战争的持续不断

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

2.城市是一定区域内政治活动、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。下列选项中,最能体现中国古代城市整体布局的是

A.古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处

B.王公已下,舍屋不得施重拱藻井;三品已上堂舍,不得过五间九架

C.君子将营宫室:宗庙为先,厩库为次,居室为后

D.匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨

3.1975年在西安出土的秦杜虎符(杜为地名),是我国现存最早的虎符实物之一。虎符上行文为:“兵甲之符,右在君,左在杜。凡兴兵被甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧(点燃烽火)之事,虽毋会符,行殴(也)。”据此可知

①虎符是传达命令、调动军队的凭证

②规定50人以上的用兵须出示虎符

③虎符的使用,直接提升秦军战斗力

④如遇紧急军情,不合符也可以用兵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.下列内容选自《汉书》卷三十《艺文志》。据此能够得出的认识是

A.汉成帝推动整理文化典籍 B.《汉书》开创了新的史学体例

C.汉成帝破坏了学术完整性 D.汉代出现了“三教并行”趋势

5.魏晋南北朝时期,丝绸之路东端的平城、洛阳、长安等地都曾担负起丝路起点的重任。这表明当时

A.中西经济文化交流空前 B.政治格局变动较为频繁

C.丝路沿线大量城市兴起 D.北方经济得以恢复发展

6.中唐诗人元稹这样描绘当时的社会风尚:“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。”同时,胡饼成为当时人们的主食,还有不少蔬菜来自国外,如印度的刀豆、尼泊尔的菠菜等。出现上述现象的主要原因是

①政治的改革 ②交通的畅通 ③开放的风气 ④遣唐使到来

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

7.据统计,宋代藏书家人数较前代大增,藏书数量最多者超过十万卷。与此现象相关的主要因素是

A.文学作品大量涌现 B.造纸术的发明推广

C.对外文化交流频繁 D.印刷术的发展进步

8.苏轼任杭州知州时,当地发生瘟疫,他创建“安乐坊”收治患者,医好大量病人,得到朝廷的认可,继而买田收租、以租金维持安乐坊的日常支出。后来,北宋朝廷在各地设置类似机构,并大量为穷人治病。据此可知当时

A.地方政府享有很大的自主权 B.确立了中医治疗学基础

C.政府重视对民众的医疗救助 D.存在着尖锐的社会矛盾

9.在蒙古三次西征过程中,蒙古军队中的工匠技术人员随军西征,将中原地区的造纸术、火药、印刷术等技术传播到西方。同时,蒙古将俘虏的工匠送归本国的措施也将阿拉伯地区的天文、数学等文化东传。这反映了蒙古西征

A.推动了统一多民族国家的发展 B.促使元朝的统治范围扩大

C.客观上促进了中外文化的交流 D.引发了大规模的民族迁徙

10.在欧亚大陆的交往史上,存在着“草原丝绸之路”“西南丝绸之路”“海上丝绸之路”等重要商路。对图中商路⑤解读正确的是

A.战国时期,中国开辟了通往印度洋的航路

B.8世纪,造纸术由阿拉伯人经此路传入欧洲

C.唐中期后,此商路完全取代了陆上丝绸之路

D.郑和下西洋意味着此商路到达了交通的顶峰

11.明代以业著籍,户分民、军、匠、灶四类,每类户籍均需世代承担特定徭役。其中军户和匠户,常不时离开家乡,前往外地当差。在明前期相当长的时间里,出现了大规模的民众跨地域流动,同时,在原籍、卫所、服役工场等地之间,形成了一个涵盖整个明政权的跨地域网络。此现象

①推动了商品经济的发展 ②加强了各地区之间的联系

③促进了跨地域文化互通 ④形成了对地方的严密控制

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.1902年,天津城墙拆除。1906年,汉口绅商要求拆除此前修筑的城墙堡垣,地方政府同意了这一请求,并在原址基础上修筑了一条马路。1914年冬,在绅商的强烈要求下,上海城墙全部拆除。城墙的拆除反映了

A.中国近代城市半殖民地程度增强 B.清朝统治阶层适应外国侵略需要

C.商品经济作用下城市的逐步发展 D.封建统治力量在城市的不断强化

13.据梁启超的《西学书目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896年),由江南制造局、京师同文馆等刊印的各类西书共353种,其中科技类译著不下300种,哥白尼、牛顿、爱迪生等科学巨匠的名字,逐渐为国人熟悉。这些科技类译著

A.开启了西学东渐思想潮流 B.揭开了维新变法运动序幕

C.有利于推进社会发展进步 D.成为新文化运动的主阵地

14.“下南洋”与“闯关东”“走西口”并称为近代中国的三次移民潮。英国海峡殖民地总督瑞天咸曾说:“马来诸邦之维持,专赖锡矿之税入……锡矿之工作者,首推华侨。彼等之才能与劳力,造就今日之马来半岛。”由此可知,“下南洋”

A.保留和传播了中华文化 B.缓解了粤、闽两省的人口压力

C.促进了当地经济的发展 D.推动了全球劳动力市场的形成

15.下表是 20世纪二三十年代汉口公共汽车运营调度时刻表(部分)。据此分析,汉口公交运营管理

站名 车到分秒 车开分秒 停车分秒

华清街 35分50秒 36分55秒 1分5秒

青年会 40分5秒 40分50秒 45秒

怡园 45分55秒 46分35秒 40秒

六渡桥 55分45秒 56分15秒 30秒

宝善街 58分5秒 58分50秒 45秒

A.有效缓解城市拥堵状况 B.影响人们现代时间观念形成

C.直接带动经济高速发展 D.借鉴了欧美公交管理的方法

16.对下列三幅图片所示的内容,解读准确的是

A.中国汽车制造业发展为国民经济的支柱产业

B.中国工业化建设在多个行业取得了巨大进步

C.中国在两极格局下实现了科学技术突破发展

D.中华人民共和国实行“科教兴国”发展战略

17.1974年,我国发行了编号邮票——赤脚医生,分别展示乡村赤脚医生为一群儿童打预防针、夜晚顶风冒雨涉水前去为病人看病、在崇山峻岭间采草药、为劳动中突然发病的农民诊治的画面。这反映的主题是

A.过渡时期医疗水平较落后

B.传统医药学取得长足进步

C.乡村医生的救死扶伤精神

D.中国公共卫生事业的起步

18.近年北京故宫博物院推出了各种独特的文化创意产品——从故宫国风胶带、千里江山图,到紫禁太平有象书签、脊兽钥匙扣等等,大受市场青睐。故宫博物院文创产品的成功

A.取决于互联网技术迅猛发展

B.反映了市场经济体制的确立

C.凸显了博物馆文物研究价值

D.得益于传统文化的创新发展

19.中华文化博大精深,底蕴深厚。“德”“孝”“礼”“仁”“正”“俭”“公”“廉”

“勤”“能”“敬”“义”“贤”“信”等,都是中华优秀文化中的基本理念。以下属于中华优秀传统文化内涵的是

①厚德载物 ②以人为本 ③自强不息 ④天下为公

A.①②③ B.①②④ C. ②③④ D.①②③④

20.波斯帝国是否入侵印度,一直以来成为一桩历史疑案,虽然希罗多德有过记载,但是印度文献中并未提及。1835年英国考古学家罗林森在今伊朗发现的“贝希斯敦铭文”(波斯君主大流士一世为了颂扬自己功绩而镌刻),标注了20个行省,其中包括了犍陀罗行省(古代印度列国之一)。这主要说明

A.考古发现有助于了解历史的真相 B.印度古代文化发展水平相对落后

C.希罗多德记载史实的绝对权威性 D.不同史料的差异造成了历史疑案

21.罗马帝国为把罗马与各行省连接起来,铺设了很多人工道路,形成了“条条大路通罗马”的盛况。《汉书》中记载“秦为驰道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,濒海之观毕至”。由此可见,道路的修建

A.彰显了皇权至上 B.有利于对外界的征服

C.推动了思想统一 D.适应国家治理的需要

22.罗马法规定:“如果从某处向人们经常通行或逗留之地投掷或倒泼某物,针对居住在那里之人,我将给予双倍于他所造成的损害之诉。”这表明当时罗马人

①已具有较强的公民意识 ②对城市卫生有管理要求

③强调私有财产的合法性 ④注重维护社会公共利益

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

23.史诗作为一种文学形式,是我们了解历史,尤其是早期地区文明发展的重要参考资料。对下列史诗解读正确的是

①《吉尔伽美什》 ②《荷马史诗》 ③《摩诃婆罗多》 ④《罗兰之歌》

A.①是目前所知世界最早的史诗,反映两河流域早期文明的情况

B.②是古代罗马文学的早期代表,成为后世西方文学的重要题材

C.③是反映早期雅利安人征服南亚次大陆的文献史料

D.④属于②其中的一篇,以楔形文字的形式保存留世

24.14世纪中叶,欧洲爆发了俗称“黑死病”的瘟疫(鼠疫),整个欧洲无论是普通民众,还是贵族、教士,包括一些国王和教会主教都未能幸免。面对死亡,很多人祈求上帝庇佑,但无济于事。后来民众尝试采取改善卫生条件等措施,使得疫情得到有效控制。这场浩劫

A.冲击了教会的权威和等级制度 B.使得人们更加向往来世的享受

C.直接导致近代自然科学的兴起 D.标志着欧洲人文主义思想复兴

25.右图是北美洲伊斯帕尼奥拉岛(即海地岛)1493—1570年人口变化图。据此可以推断,导致这一变化的主要因素是

①殖民者残酷的奴役

②大量土著居民被贩卖到欧洲

③多种传染疾病的肆虐

④工业生产造成严重污染

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

26.对下表信息理解正确的是

19世纪中后期世界铁路里程表 单位:公里

欧洲 美国 世界总里程

1845年 9 200 7 500 20 500

1860年 51 900 49 200 108 000

1874年 136 000 116 000 282 000

①铁路发展得益于工业革命的推动 ②欧美在全球铁路建设占绝对优势

③美国取代英国成为世界头号强国 ④贯通全世界的铁路网络得以形成

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

27.《新全球史》中写道:“一战期间,发生了最严重的一次流感,到一战结束时已经夺去了2000多万人的生命。一战并不是引发1918-1919年流感的直接原因,但是战时陆路和海上贸易可能导致了这场传染病的蔓延。”作者意在表明

A.疾病是第一次世界大战结束的主要原因

B.一战时的交通及贸易使得人口流动频繁

C.战争持续成为导致疾病传染的主要因素

D.世界市场的初步形成加速了疾病的传播

28.1946年,国际博物馆协会在法国成立,1974年该协会将博物馆定义为“一个不追求盈利、为社会和社会发展服务的公开的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。对此理解正确的是

①二战后法国成为世界文化中心 ②注重公益性是博物馆重要特点

③博物馆是文化传承的重要场所 ④建立博物馆源于对战争的反思

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

29.下列材料中提及的历史人物,按其时代先后排列正确的是

①生于华沙,后定居巴黎,创作了大量钢琴曲。被称为“钢琴诗人”

②“尔汤若望来自西洋,精于象纬,宏通历法”

③被誉为“阿拉伯文学之柱”,著有自传体小说《日子》

④曾就读于那不勒斯大学和巴黎大学,代表作是《神学大全》

A.④①②③ B.②④①③ C.②①④③ D.④②①③

30.1976年,非洲裔美国作家亚历克斯 哈利根据自己的家族背景,完成了一部历史题材小说《根》。小说讲述了昆塔(作者祖先)从非洲被贩卖至美洲,他与后代在美国的苦难历程,以及这个家族获得自由后的若干经历。该小说

①具有系统性的史料研究价值 ②反映近代西方殖民者的罪恶

③说明美国奴隶制度依然存在 ④折射美国的文化冲突和认同

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

第二部分

本部分共4题,共55分。

31.(14分)千古大运河

材料一 大运河的开凿始于公元前5世纪,7世纪完成第一次全线贯通(如下图 ),13世纪完成第二次大沟通(如下图 ),历经两千余年的持续发展与演变,直到今天仍发挥着重要的作用。

① ②

(1)依据示意图并结合所学,选择恰当的序号填写在材料一的“ ”上,简要说明判断理由。(6分)

材料二 大运河始凿于春秋末期,此后各时期继续延伸河道。隋炀帝即位后,为加强对华北、江南的控制,开凿沟通南北的大运河。唐、宋两代对大运河继续进行疏浚整修,还专设转运使和发运使,统管全国运河和漕运。《元史》载,“元都于燕,去江南极远。而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”兼领都水监郭守敬运用测量技术和数学方法,解决了运河北端的水源问题,使漕船可直达今北京城内的积水潭。明、清两朝对元朝大运河进行了扩建。大运河完全使用人力开挖修建,是中华民族勤劳勇敢的见证。

(2)依据上述材料并结合所学,阐释大运河长期运行的历史背景。(8分)

32.(13分)侨乡与世界文化遗产

材料一 广东省的五邑地区是全国著名的侨乡,位于珠江三角洲西缘,由新会、台山、开平、恩平、鹤山五个县级市、区组成,因为寓居海外的华侨华人众多,所以人称“五邑侨乡”。早期的五邑海外移民也是去往东南亚,鸦片战争以后改变流向,以移民北美洲为主。当时回国帮助外国公司招聘华工去北美淘金、修铁路的人多数是五邑人,家人串家人、亲戚串亲戚、乡亲串乡亲,于是五邑地区的移民方向发生了变化。

(1)依据材料一,结合时代背景,概述近代五邑地区海外移民的原因。(6分)

材料二 碉楼是具有防御性的多层塔楼式乡土建筑。开平是“中国的碉楼之乡”,现存的碉楼有1833座,大规模的兴建在清末民初。侨眷相对富裕的生活被土匪觊觎,华侨成为建设碉楼最积极的力量。碉楼最多的是采用进口的钢筋混凝土材料和外国建筑技术建造的,在全国其他乡村地区极其少见。从古希腊、古罗马建筑,到拜占庭和哥特式建筑,一直到文艺复兴时期的欧洲建筑、资本主义革命时期的建筑,都可以在开平碉楼中找到它们的影子。很多碉楼将中式的“喜”“福”“寿”“禄”字形,荷花叶、中国结等图案,糅合于外墙的装饰中。在各村中,最漂亮的碉楼往往是居楼。卧室、书房、卫生间、厨房等功能用房齐全,有的居楼还安装了供水系统、消防系统。

2001年开平碉楼被列入全国重点文物保护单位,2002年广东省政府发布《广东省开平保护管理规定》。从历史、艺术或科学角度看具有突出的普遍价值的建筑群,属于《世界遗产公约》所定义的“文化遗产”的组成部分。2007年“开平碉楼与村落”被联合国教科文组织正式列入《世界遗产名录》。

(2)依据材料二,概括开平碉楼的特点。结合所学,简析其申遗成功的条件。(7分)

33.(12分)史学研究

材料一 以下为郭小凌的《西方史学史》目录(部分):

史学的起源

古希腊史学的形成和发展

第三章 古罗马史学

第四章 中世纪史学

第五章 古典史学的复归——文艺复兴时期的史学

第六章 启蒙时代的理性主义史学(17-18世纪)

第七章 法国大革命至19世纪中叶的西方史学

第八章 马克思唯物主义历史观的产生和马克思主义史学的早期发展

第九章 19世纪后半叶和第一次世界大战之前的西方史学

(1)下列内容为某同学阅读完书籍后做的部分笔记,根据材料一及所学知识,将表格补充完整。(3分)

笔记 对应章节

·彼特拉克——人文主义史学的先驱。 ·广泛的收集和整理古代的史料,积累古希腊和古罗马的知识,初步按古典史家的方法和形式撰写史作。 ①:第 章

·曾随拿破仑远征埃及的军队前往埃及考察。 ·完成了欧洲第一部对古埃及进行全面解说的著作《埃及描述》。 ②:第 章

·普鲁士学派的产生,与历史学者出于爱国主义思想力挺普鲁士领导德意志统一的政治倾向有关。 ·法国学者古朗治否定5世纪日耳曼人入侵的正面影响。 ③:第 章

材料二 马克思于1818年,出生于德意志普鲁士的特里尔城,双亲都是犹太人。马克思在耶拿大学获得哲学博士学位,这也是犹太人长于思考问题、分析问题的民族精神的体现。恩格斯出生于普鲁士王国一个纺织资本家家庭,他与马克思一样有着共同的哲学素养,并曾在年轻时前往英国考察工人阶级的生活与工作状况。历史唯物主义实际上是由两人共同研究创立的。马克思、恩格斯在创立和完善自己的历史哲学的过程中曾经对具体的历史课题进行过一些开创性的专门研究,写出《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》《路易·波拿巴的雾月十八日》《德国农民战争》《家庭、私有制和国家的起源》等一大批史作,标志着马克思主义史学的诞生。

(2)依据上述材料并结合所学,归纳影响马克思唯物主义历史观形成的相关因素。指出探究历史问题的主要方法。(9分)

34.(16分)多面托尔斯泰

材料一 俄罗斯文学中浓烈的爱国主义感情来自从《伊戈尔远征记》开始的为祖国命运而担忧的传统。1812年后民族意识的觉醒则进一步激发了俄国作家的创作热情。对十二月党人思想的歌颂使得俄国作家常把人民作为决定历史发展的主要力量来表现。到19世纪后半期一种已经超越其自身的俄罗斯文化逐渐形成。这种变化在文学上的反映可以从托尔斯泰等伟大作家的思想和创作中见到。

(1)依据材料一并结合所学,概述19世纪晚期以托尔斯泰为代表的俄罗斯文学特点形成的原因。(4分)

材料二 1902年,梁启超在杂志《新小说》刊登了托尔斯泰的画像,对托尔斯泰给予高度评价:“托尔斯泰生于地球第一专制之国,而大倡人类同胞兼爱平等主义。近年以来,各地学生咸不满于专制之政……政府捕之锢之放之逐之,而不能禁。皆托尔斯泰之精神所鼓铸者也……”

1916年,李大钊表示:“托尔斯泰诠革命之义云:革命者,人类共同之思想感情遇真正觉醒之时机,而一念兴起欲去旧恶就新善之心觉变化,发现于外部之谓也”。李大钊对于封建时代之中民众“失却独立自主之人格,随于奴隶服从之地位”表示极大的同情,强调民众在社会上自主和自立的极端重要性。

1928年,托尔斯泰诞辰100周年,国内各刊相继翻译、介绍列宁和其他俄苏马克思主义经典作家对托尔斯泰的评论。人们从托尔斯泰身上寻找救世真理的热情此时已经开始消退,变得更为理性,认为托尔斯泰“目标终究是不易生效力的理想”。人们对他“主张用无抵抗主义来消灭战争”的反思声音逐渐出现。

(2)依据材料二并结合所学,对“托尔斯泰思想在近代中国的传播”这一现象进行解读。(12分)

同课章节目录