广东省潮州市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省潮州市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 483.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 01:30:53 | ||

图片预览

文档简介

潮州市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史卷

本试卷分选择题和非选择题两部分,共6页,满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己姓名和考号填写在答题卡上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在各题目指定区域内相应位置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束,将答题卡交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 央视热播纪录片《舌尖上的中国》,从最平凡的一锅米饭、一个馒头,到各种小吃,全方位展示了中国人的日常饮食。米饭,永远是江南餐桌上最后的主角。有可能最早享用米饭的古人类是( )

A. 元谋人 B. 北京人 C. 半坡人 D. 河姆渡人

2. 每年的春节是农历一月初一。一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝赢政的讳,把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“zheng”了。这说明皇帝制度的主要特征是( )

A. 皇权至上,皇帝独尊 B. 中央权力高度集中

C. 神权与王权相结合 D. 独断性和随意性

3. 唐代元稹《估客乐》:“北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。……经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”这主要反映了唐朝( )

A. 抑商政策废弃 B. 边疆治理加强 C. 中外交往频繁 D. 商业贸易繁荣

4. 北宋山水画作品《晴峦萧寺图》《雪景寒林图》《早春图》等,章法处理都呈现出宾主分明的特点。众山拱伏主峰的景观十分注重山峰的主客、宾主之位置经营,以及相互朝拱环抱、顾盼有情的画面形象。这反映了北宋时期

A 商品经济发展繁荣 B. 道家思想受到尊崇

C. 儒家思想影响绘画 D. 艺术呈平民化趋势

5. 议政王大臣会议是清代特有的以“议政”为主的机构。康熙初期,八旗平均出任议政大臣制度终止,议政大臣由皇帝从各部院的旗人大员中自行选任;乾隆末期,议政王大臣会议被撤销。这反映出

A. 君主专制不断加强 B. 统治集团内部满族势力渐趋削弱

C. 军机处权力的扩大 D. 政府强化机构精简提升行政效率

6. 1848年,徐继畬刻印出版《瀛环志略》,首以“地球平圆全图”为引,介绍东西半球的概况,然后展示“皇清一统舆地全图”,显示中国在亚细亚之东南。当时文人指出徐继畬“一意为泰西声势者,轻重失伦,尤伤国体”。这一现象说明了

A. “天朝上国”观念亟待突破 B. 中国对世界的认知较客观

C. “中体西用”思想付诸实践 D. 中华民族的意识开始觉醒

7. 1924年3月8日,广州各界妇女在第一公园举行了盛大的纪念活动,提出了“反对使中国成为半殖民地情形的外国帝国主义”“反对资本家对于妇女的压制”等主张,这反映了当时

A. 民族资本主义初步发展 B. 反帝爱国运动蓬勃兴起

C. 妇女政治地位的提高 D. 北伐战争推动妇女解放

8. 《红星照耀中国》(1937年初版)中对某一事件进行了描述:“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气……像一把烈焰,贯穿一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都决不承认失败。”这一事件

A. 成为中国开天辟地的大事 B. 为中国革命锻炼保存了骨干

C. 动摇了北洋军阀反动统治 D. 标志着新民主主义革命开始

9. 一位叫李国芷的女兵脱去旗袍,投身到抗战中,她在后方的伤兵收容所为伤兵们设立俱乐部、组织春游、办壁报,陪他们说话,为他们说话,为他们换药喂食、整理内务、缝缝补补。据此可知李国芷的活动( )

A. 促进抗日救亡运动的兴起 B. 作为妇女前线参战的史料

C. 折射出普通人的家国情怀 D. 激发全国人民的抗战热情

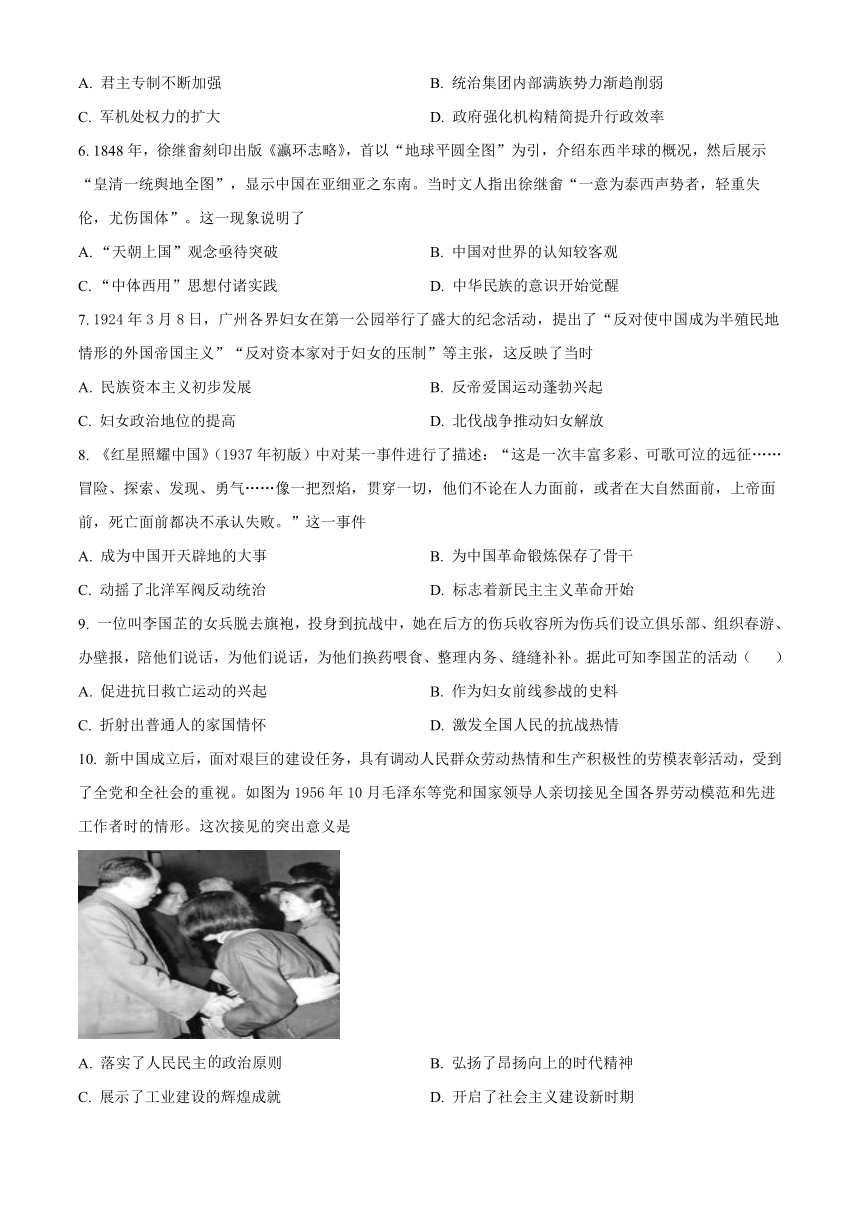

10. 新中国成立后,面对艰巨的建设任务,具有调动人民群众劳动热情和生产积极性的劳模表彰活动,受到了全党和全社会的重视。如图为1956年10月毛泽东等党和国家领导人亲切接见全国各界劳动模范和先进工作者时的情形。这次接见的突出意义是

A. 落实了人民民主政治原则 B. 弘扬了昂扬向上的时代精神

C. 展示了工业建设的辉煌成就 D. 开启了社会主义建设新时期

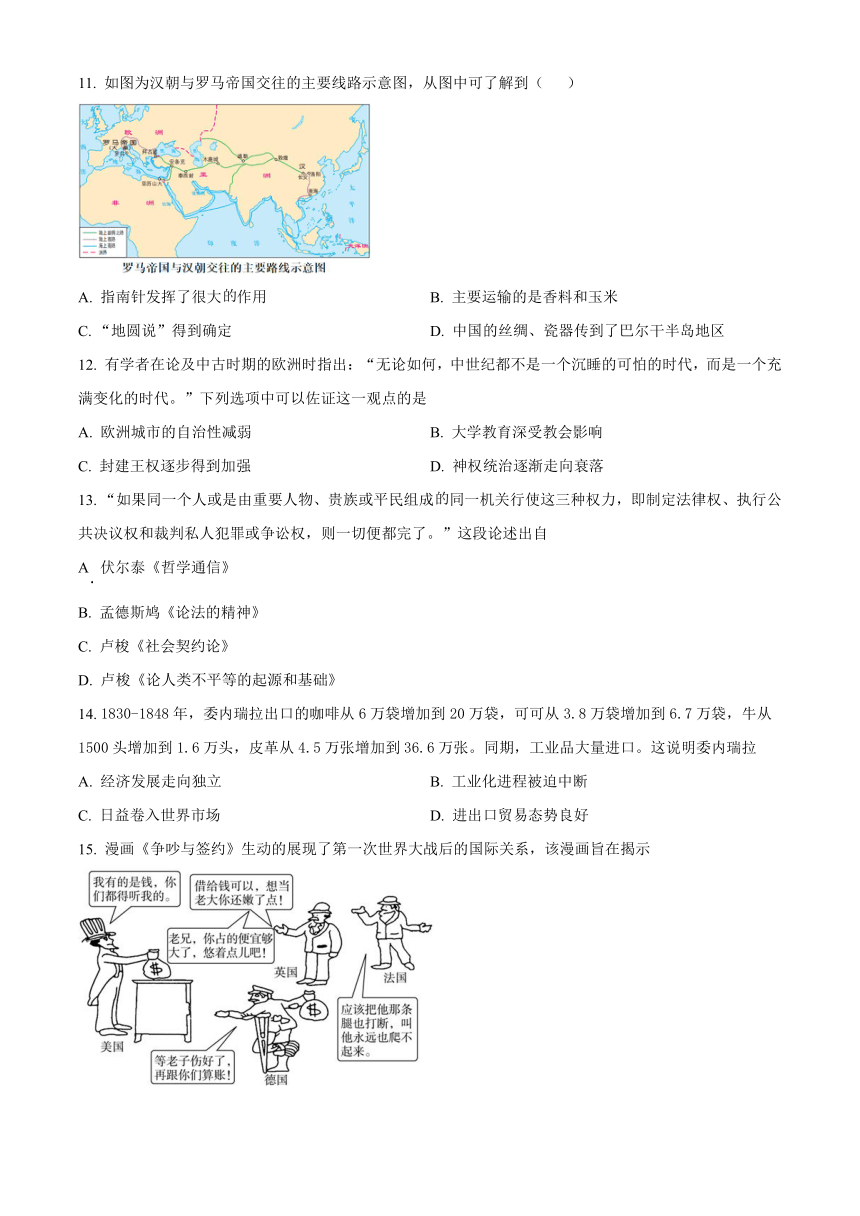

11. 如图为汉朝与罗马帝国交往的主要线路示意图,从图中可了解到( )

A. 指南针发挥了很大作用 B. 主要运输的是香料和玉米

C. “地圆说”得到确定 D. 中国的丝绸、瓷器传到了巴尔干半岛地区

12. 有学者在论及中古时期的欧洲时指出:“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的可怕的时代,而是一个充满变化的时代。”下列选项中可以佐证这一观点的是

A. 欧洲城市的自治性减弱 B. 大学教育深受教会影响

C. 封建王权逐步得到加强 D. 神权统治逐渐走向衰落

13. “如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成同一机关行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权,则一切便都完了。”这段论述出自

A 伏尔泰《哲学通信》

B. 孟德斯鸠《论法的精神》

C. 卢梭《社会契约论》

D. 卢梭《论人类不平等的起源和基础》

14. 1830-1848年,委内瑞拉出口的咖啡从6万袋增加到20万袋,可可从3.8万袋增加到6.7万袋,牛从1500头增加到1.6万头,皮革从4.5万张增加到36.6万张。同期,工业品大量进口。这说明委内瑞拉

A. 经济发展走向独立 B. 工业化进程被迫中断

C. 日益卷入世界市场 D. 进出口贸易态势良好

15. 漫画《争吵与签约》生动的展现了第一次世界大战后的国际关系,该漫画旨在揭示

A. 被惩处的德国民怨沸腾 B. 美国已经成为世界霸主

C. 列强间的矛盾难以调和 D. 英法丧失主宰世界地位

16. 2018年《人民日报》人民要论:美国是经济全球化的最大受益者,长期自诩为自由贸易最重要的推动者。但近年来特别是去年以来,它转而不承认自己从自由贸易中获益,而是大讲美国面对着不公平的国际贸易;不再积极推动经济全球化,而是日益成为经济全球化的破坏者。今年,美国对多国加征关税,大范围挑起贸易战,其做法危害世界经济发展。作为世界第一大经济体和经济全球化曾经的主导者,美国转向贸易保护主义,使自由贸易和经济全球化遭遇逆风。从中可知美国逆全球化的主要原因是

A. 经济全球化加剧了全球竞争中的利益失衡 B. 发达国家是最大的受益者

C. 发展中国家被边缘化 D. 世界经济的联系加强

二、非选择题(共52分,第17题14分;第18题14分;19题12分;20题12分)

17. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

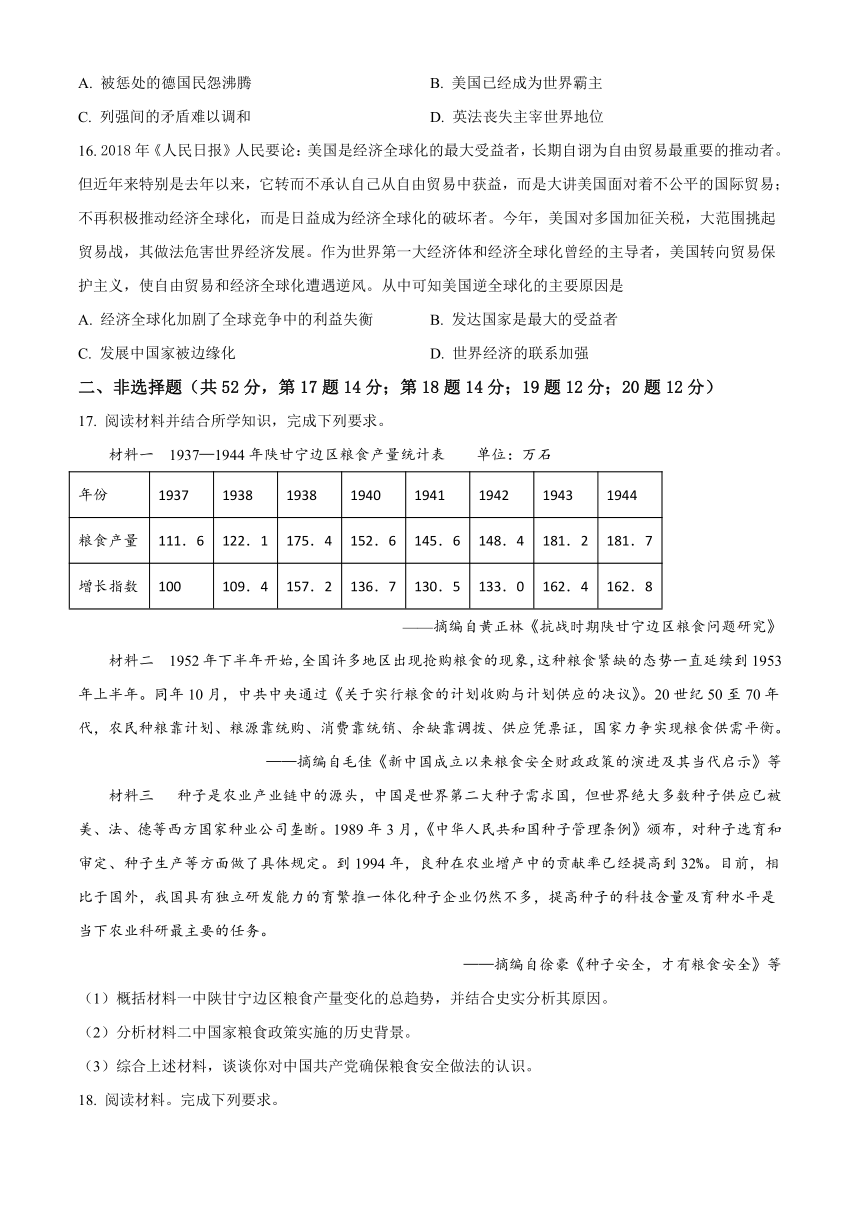

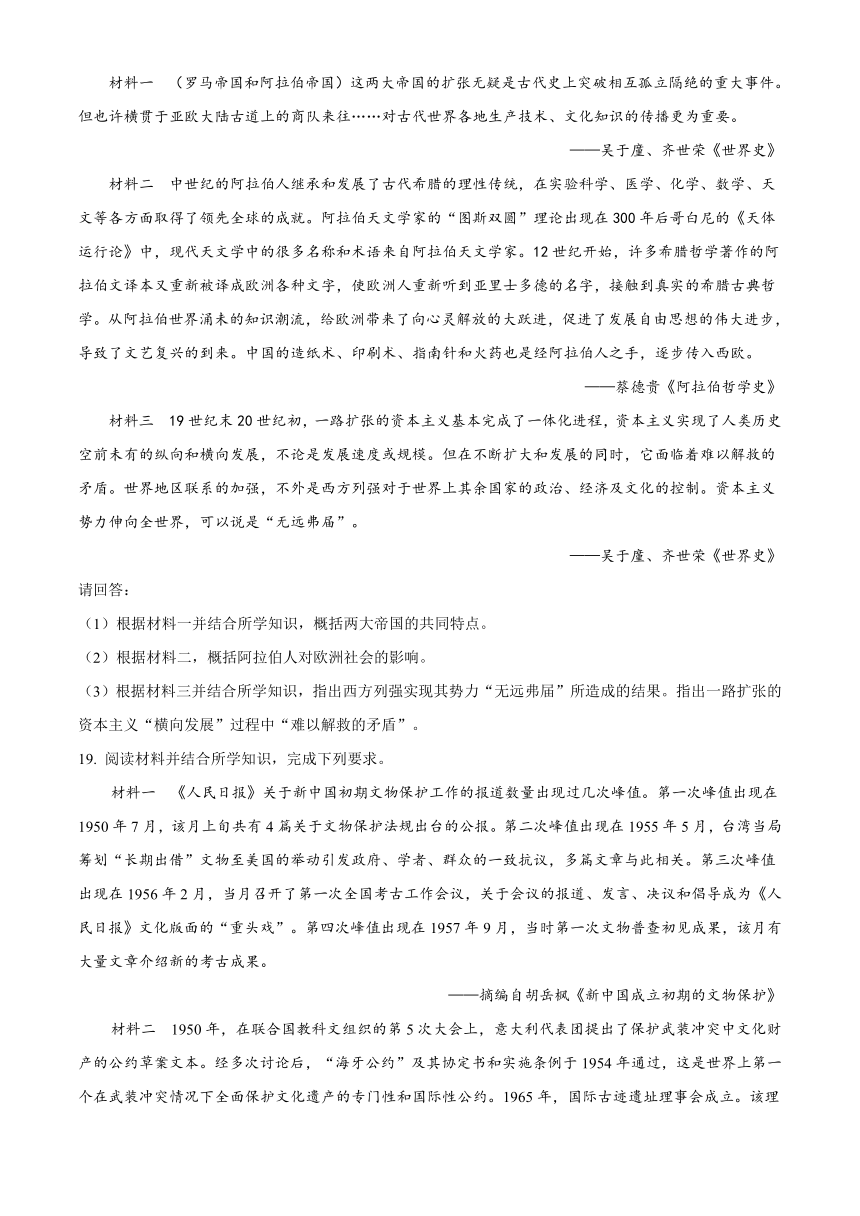

材料一 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量统计表 单位:万石

年份 1937 1938 1938 1940 1941 1942 1943 1944

粮食产量 111.6 122.1 175.4 152.6 145.6 148.4 181.2 181.7

增长指数 100 109.4 157.2 136.7 130.5 133.0 162.4 162.8

——摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二 1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

——摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三 种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定。到1994年,良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立研发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

——摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1)概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2)分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

18. 阅读材料。完成下列要求。

材料一 (罗马帝国和阿拉伯帝国)这两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新被译成欧洲各种文字,使欧洲人重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学。从阿拉伯世界涌未的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——蔡德贵《阿拉伯哲学史》

材料三 19世纪末20世纪初,一路扩张的资本主义基本完成了一体化进程,资本主义实现了人类历史空前未有的纵向和横向发展,不论是发展速度或规模。但在不断扩大和发展的同时,它面临着难以解救的矛盾。世界地区联系的加强,不外是西方列强对于世界上其余国家的政治、经济及文化的控制。资本主义势力伸向全世界,可以说是“无远弗届”。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两大帝国的共同特点。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出西方列强实现其势力“无远弗届”所造成的结果。指出一路扩张的资本主义“横向发展”过程中“难以解救的矛盾”。

19. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值。第一次峰值出现在1950年7月,该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报。第二次峰值出现在1955年5月,台湾当局筹划“长期出借”文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关。第三次峰值出现在1956年2月,当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的“重头戏”。第四次峰值出现在1957年9月,当时第一次文物普查初见成果,该月有大量文章介绍新的考古成果。

——摘编自胡岳枫《新中国成立初期的文物保护》

材料二 1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本。经多次讨论后,“海牙公约”及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约。1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大列107个国家。在它主持下制定了一系列文件,提出了采用多学科综合方法、尊重文化多样性与完整性等保护原则与方法。

——摘编自陈洁《国际文化遗产保护历程演变(1931—2005年)》等

(1)概括新中国文物保护工作的特点。

(2)概述20世纪中后期国际文化遗产保护工作面临的机遇。

20. 阅读材料,完成下列要求。

图像证史是历史研究的一种重要方法,图像史料能够更直观地反映出历史的真实面貌,有着文字史料无法取代的作用。

任选其中至少2幅图片,自拟论题并围绕论题进行论述。(要求观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

潮州市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史卷 答案解析

本试卷分选择题和非选择题两部分,共6页,满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己姓名和考号填写在答题卡上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在各题目指定区域内相应位置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束,将答题卡交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 央视热播纪录片《舌尖上的中国》,从最平凡的一锅米饭、一个馒头,到各种小吃,全方位展示了中国人的日常饮食。米饭,永远是江南餐桌上最后的主角。有可能最早享用米饭的古人类是( )

A. 元谋人 B. 北京人 C. 半坡人 D. 河姆渡人

【答案】D

【解析】

【详解】最早种植稻米的是河姆渡人,因此有可能最早享用米饭的古人类是河姆渡人,D项正确;元谋人、北京人并未种植稻米,排除A、B项;半坡人种植粟而非稻米,排除C项。故选D项。

2. 每年的春节是农历一月初一。一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝赢政的讳,把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“zheng”了。这说明皇帝制度的主要特征是( )

A. 皇权至上,皇帝独尊 B. 中央权力高度集中

C. 神权与王权相结合 D. 独断性和随意性

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。结合所学知识可知,皇帝制度的特征之一是皇权至上,皇帝独尊,材料中的避讳制度体现的是皇帝独尊,A项正确;材料强调的是皇帝制度的特征,而非中央集权,排除B项;神权与王权相结合是夏商周时期的政治制度的特征之一,与材料时间不符,排除C项;材料主要反映了皇帝制度的皇权至上、独尊特征,不能反映皇帝制度的独断性和随意性,排除D项。故选A项。

3. 唐代元稹《估客乐》:“北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。……经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”这主要反映了唐朝( )

A. 抑商政策废弃 B. 边疆治理加强 C. 中外交往频繁 D. 商业贸易繁荣

【答案】D

【解析】

【详解】由材料“北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火洗,蜀地锦织成。……城中东西市,闻客次第迎。”可以得出所述为唐代商业发达,D项正确;重农抑商是古代中国的基本政策,唐代也坚持重农抑商政策,排除A项;材料反映的是商品经济的发展,与边疆治理无关,排除B项;材料没有涉及对外贸易的信息,排除C项。故选D项。

4. 北宋山水画作品《晴峦萧寺图》《雪景寒林图》《早春图》等,章法处理都呈现出宾主分明的特点。众山拱伏主峰的景观十分注重山峰的主客、宾主之位置经营,以及相互朝拱环抱、顾盼有情的画面形象。这反映了北宋时期

A. 商品经济发展繁荣 B. 道家思想受到尊崇

C. 儒家思想影响绘画 D. 艺术呈平民化趋势

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学知识可知,儒学到宋代发展为理学,理学强调的是存天理,灭人欲,以便维护封建等级秩序。材料“众山拱伏主峰的景观十分注重山峰的主客、宾主之位置经营,以及相互朝拱环抱、顾盼有情的画面形象”体现的是对等级秩序的维护,说明理学观念影响绘画,C项正确;商品经济的发展必然会冲击等级秩序,与题干中的主客、宾主之分不符,排除A项;道家强调的是无为而治和逍遥的人生态度,材料不能体现,排除B项;材料中的山水画比较高雅,无法体现艺术呈现平民化的趋势,排除D项。故选C项。

5. 议政王大臣会议是清代特有的以“议政”为主的机构。康熙初期,八旗平均出任议政大臣制度终止,议政大臣由皇帝从各部院的旗人大员中自行选任;乾隆末期,议政王大臣会议被撤销。这反映出

A. 君主专制不断加强 B. 统治集团内部满族势力渐趋削弱

C. 军机处权力的扩大 D. 政府强化机构精简提升行政效率

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料并结合所学可知,议政王大臣会议是清代前期满族上层贵族处理国政的制度,最初权力极大。为加强皇权,康熙初期,对议政王大臣会议做出了调整,终止了八旗平均出任议政大臣制度,由皇帝从各部院的旗人大员中自行选任;雍正帝设军机处,使议政王大臣会议名存实亡;乾隆末期,议政王大臣会议被撤销。这反映出君主专制不断加强,故A项正确;清朝统治集团内部满族势力占主导,故B项错误;材料未体现“军机处权力的扩大”,故C项错误;“政府强化机构精简提升行政效率”与处理无关,故D项错误。

6. 1848年,徐继畬刻印出版《瀛环志略》,首以“地球平圆全图”为引,介绍东西半球的概况,然后展示“皇清一统舆地全图”,显示中国在亚细亚之东南。当时文人指出徐继畬“一意为泰西声势者,轻重失伦,尤伤国体”。这一现象说明了

A. “天朝上国”观念亟待突破 B. 中国对世界的认知较客观

C. “中体西用”思想付诸实践 D. 中华民族的意识开始觉醒

【答案】A

【解析】

【详解】材料反映了徐继畬的《瀛环志略》指出“地球平圆”,中国在亚细亚之东南,却遭到当时文人的指责和批判,这说明当时中国人“天朝上国”观念依旧顽固,亟待突破,故选A;材料只反映了徐继畬对世界的认知,不能说明中国对世界的认知较客观,故排除B;材料未涉及“中体西用”思想,故排除C;材料反映的是中华民族尚未觉醒,故排除D。

7. 1924年3月8日,广州各界妇女在第一公园举行了盛大的纪念活动,提出了“反对使中国成为半殖民地情形的外国帝国主义”“反对资本家对于妇女的压制”等主张,这反映了当时

A. 民族资本主义初步发展 B. 反帝爱国运动蓬勃兴起

C. 妇女政治地位的提高 D. 北伐战争推动妇女解放

【答案】B

【解析】

【详解】1924年1月,国民党一大召开,联俄联共,反帝反封建的国民革命运动兴起,极大推动了当时妇女、学生、工人、农民、商人等阶级阶层的爱国解放运动,故选B项;甲午战争后,清政府放宽民间设厂限制,民族工业初步发展,排除A项;1915年新文化运动兴起,以资产阶级民主科学为旗帜,废除旧道德,提倡新道德,促进了妇女解放,但看不出政治地位排除C项;1926年7月,北伐战争开始,排除D项。故选B项。

8. 《红星照耀中国》(1937年初版)中对某一事件进行了描述:“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气……像一把烈焰,贯穿一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都决不承认失败。”这一事件

A. 成为中国开天辟地的大事 B. 为中国革命锻炼保存了骨干

C. 动摇了北洋军阀反动统治 D. 标志着新民主主义革命开始

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气……像一把烈焰,贯穿一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都决不承认失败”,并结合所学可知,《红星照耀中国》(1937年初版)中描述的是红军长征。1934年10月中央红军开始长征,1936年10月红军三大主力会师于甘肃会宁,长征胜利结束,为中国革命锻炼保存了骨干,为中国革命留下了宝贵的精神遗产,B项正确;1921年中国共产党的诞生,成为中国开天辟地的大事,排除A项;北伐战争的胜利,动摇了北洋军阀反动统治,排除C项;1919年五四运动爆发,标志着新民主主义革命开始,排除D项。故选B项。

9. 一位叫李国芷的女兵脱去旗袍,投身到抗战中,她在后方的伤兵收容所为伤兵们设立俱乐部、组织春游、办壁报,陪他们说话,为他们说话,为他们换药喂食、整理内务、缝缝补补。据此可知李国芷的活动( )

A. 促进抗日救亡运动的兴起 B. 作为妇女前线参战的史料

C. 折射出普通人的家国情怀 D. 激发全国人民的抗战热情

【答案】C

【解析】

【详解】据材料“一位叫李国芷的女兵脱去旗袍,投身到抗战中,她在后方的伤兵收容所为伤兵们设立俱乐部、组织春游、办壁报,陪他们说话,为他们说话,为他们换药喂食、整理内务、缝缝补补”,可知李国芷从事与抗战相关的各种工作,折射出普通人的家国情怀,C项正确;李国芷的活动本身就是抗日救亡运动,排除A项;李国芷在后方从事与抗战相关的工作,排除B项;激发全国人民的抗战热情夸大了其作用,排除D项。故选C项。

10. 新中国成立后,面对艰巨的建设任务,具有调动人民群众劳动热情和生产积极性的劳模表彰活动,受到了全党和全社会的重视。如图为1956年10月毛泽东等党和国家领导人亲切接见全国各界劳动模范和先进工作者时的情形。这次接见的突出意义是

A. 落实了人民民主的政治原则 B. 弘扬了昂扬向上的时代精神

C. 展示了工业建设的辉煌成就 D. 开启了社会主义建设新时期

【答案】B

【解析】

【详解】结合所学知识可知,社会主义改造和建设时期,党和国家领导人亲切接见各界劳动模范和先进工作者,弘扬了昂扬向上的时代精神,有利于调动人民群众劳动热情和生产积极性,B项正确;党和国家领导人接见劳模、先进工作者与落实“人民民主”的政治原则无关,排除A项;党和国家领导人接见劳动模范和先进工作者不是对工业建设辉煌成就的展示,排除C项;开启社会主义建设新时期的是十一届三中全会,排除D项。故选B项。

11. 如图为汉朝与罗马帝国交往的主要线路示意图,从图中可了解到( )

A. 指南针发挥了很大的作用 B. 主要运输的是香料和玉米

C. “地圆说”得到确定 D. 中国的丝绸、瓷器传到了巴尔干半岛地区

【答案】D

【解析】

【详解】材料反映的是丝绸之路的路线,通过丝绸之路,中国的丝绸、瓷器传到了巴尔干半岛地区,D项正确;AC项与新航路开辟有关,排除;当时主要运输的是丝绸和瓷器,排除B项。故选D项。

12. 有学者在论及中古时期的欧洲时指出:“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的可怕的时代,而是一个充满变化的时代。”下列选项中可以佐证这一观点的是

A. 欧洲城市的自治性减弱 B. 大学教育深受教会影响

C. 封建王权逐步得到加强 D. 神权统治逐渐走向衰落

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】据材料“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的可怕的时代,而是一个充满变化的时代。”可知,材料强调的是中古时期欧洲的变化,其中包含了欧洲的城市取得自治,大学兴办,封建王权加强等,故C正确;欧洲的城市自治性增强而非“减弱”,故排除A;大学教育兴起就是在教会影响下,故B说法不符题意;中古时期的欧洲神权没有衰落,故排除D。

13. “如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一机关行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权,则一切便都完了。”这段论述出自

A. 伏尔泰《哲学通信》

B. 孟德斯鸠《论法的精神》

C. 卢梭《社会契约论》

D. 卢梭《论人类不平等的起源和基础》

【答案】B

【解析】

【详解】据材料“如果同一个人或……同一个机关行使这三种权力……则一切便都完了”并结合所学知识可知,这反映了三权分立的思想,这来自于孟德斯鸠的《论法的精神》,故B项正确;伏尔泰的《哲学通信》没有提出三权分立,故A项错误;卢梭的《社会契约论》主张人民主权、社会契约,故C项错误;卢梭的《论人类不平等的起源和基础》也没有三权分立的思想内容,故D项错误。故选B。

点睛:本题解题前提条件是熟练掌握启蒙运动思想家的著作和思想主张。学生结合材料关键信息“如果同一个人或……同一个机关行使这三种权力……则一切便都完了”即可得出三权分立的结论,正确判断。

14. 1830-1848年,委内瑞拉出口的咖啡从6万袋增加到20万袋,可可从3.8万袋增加到6.7万袋,牛从1500头增加到1.6万头,皮革从4.5万张增加到36.6万张。同期,工业品大量进口。这说明委内瑞拉

A 经济发展走向独立 B. 工业化进程被迫中断

C 日益卷入世界市场 D. 进出口贸易态势良好

【答案】C

【解析】

【详解】1830-1848年是委内瑞拉刚刚独立时期,其贸易结构中,大量出口原材料,进口工业品,说明委内瑞拉日益卷入世界市场,C项正确;通过材料无法看出其经济独立,排除A项;大量进口工业品意味着其工业化进程逐渐起步,排除B项;通过材料无法看出贸易态势是否良好,排除D项。故选C项。

15. 漫画《争吵与签约》生动的展现了第一次世界大战后的国际关系,该漫画旨在揭示

A. 被惩处的德国民怨沸腾 B. 美国已经成为世界霸主

C. 列强间的矛盾难以调和 D. 英法丧失主宰世界地位

【答案】C

【解析】

【详解】从漫画中的内容可以看出,不同的帝国主义国家间有各自的利益诉求,也存在着矛盾,因此反映出列强之间国家利益的争夺激烈,而且矛盾难以调和,项正确;德国的怨言只是漫画的一部分,而非全部,排除A项;通过材料只能看出美国的经济地位提升,不能证实其成为世界霸主,排除B项;当时英法两国依然有一定实力,D项表述绝对,排除D项。故选C项。

16. 2018年《人民日报》人民要论:美国是经济全球化的最大受益者,长期自诩为自由贸易最重要的推动者。但近年来特别是去年以来,它转而不承认自己从自由贸易中获益,而是大讲美国面对着不公平的国际贸易;不再积极推动经济全球化,而是日益成为经济全球化的破坏者。今年,美国对多国加征关税,大范围挑起贸易战,其做法危害世界经济发展。作为世界第一大经济体和经济全球化曾经的主导者,美国转向贸易保护主义,使自由贸易和经济全球化遭遇逆风。从中可知美国逆全球化的主要原因是

A. 经济全球化加剧了全球竞争中的利益失衡 B. 发达国家是最大的受益者

C. 发展中国家被边缘化 D. 世界经济的联系加强

【答案】A

【解析】

【详解】根据“美国是经济全球化的最大受益者”、“而是大讲美国面对着不公平的国际贸易”、“美国对多国加征关税,大范围挑起贸易战,其做法危害世界经济发展”等信息可知逆全球化的主要原因是在经济全球化过程中全球竞争中的利益失衡,故A正确;材料只涉及到美国是经济全球化的最大受益者,排除B;材料没有体现发展中国的状况,排除C;D项有利于促进全球化的发展,排除D。

二、非选择题(共52分,第17题14分;第18题14分;19题12分;20题12分)

17. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量统计表 单位:万石

年份 1937 1938 1938 1940 1941 1942 1943 1944

粮食产量 111.6 122.1 175.4 152.6 145.6 148.4 181.2 181.7

增长指数 100 109.4 157.2 136.7 130.5 133.0 162.4 162.8

——摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二 1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

——摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三 种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定。到1994年,良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立研发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

——摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1)概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2)分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

【答案】(1)趋势:粮食总产量不断增长。

原因:(指导,可以运用“时代特征”,从政治、经济、军事、思想文化角度答题)

政治:“三三制”政权的建立;

经济:按照“自己动手,丰衣足食”的指示,军队官兵、机关干部、事业单位也从事农业生产;“双交双减”政策实施;边区大理垦荒;

军事:陕甘宁边区地处抗战后方,受战争影响小,环境相对安定;

思想:发展农业生产,支援抗日的思想激励人们。

(2)(指导:可以运用“时代特征”,从政治、经济、思想等方面答题)

政治:中华人民共和国建立和巩固;中国共产党的领导;朝鲜战争及其以后,美国等对新中国进行封锁限制,1960年中苏关系恶化后,苏联也加强对中国遏制;

经济:社会主义计划经济制度建立;新中国成立后,人口迅速增长;耕地面积有限,农业生产技术提高缓慢,粮食生产的增长有限;

思想:中国共产党执政为民,要确保人人有饭吃。

(3)民以食为天,粮食安全是国家安全的重要组成部分(从国家安全角度看,无论谁执政,都要重视粮食问题);中国共产党执政为民,确保人民有饭吃(从中国共产党性质角度看)粮食安全问题的解决,有利于其他建设事业发展(从粮食安全与其他问题的关系的角度看)。

【解析】

【小问1详解】

趋势:根据材料中 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量的变化可知粮食总产量不断增长。

原因:根据 1937—1944年的“时代特征”,从政治、经济、军事、思想文化角度分析,可知政治:“三三制”政权的建立;经济:按照“自己动手,丰衣足食”的指示,军队官兵、机关干部、事业单位也从事农业生产;“双交双减”政策实施;边区大理垦荒;军事:陕甘宁边区地处抗战后方,受战争影响小,环境相对安定;思想:发展农业生产,支援抗日的思想激励人们。

【小问2详解】

历史背景:根据时间20世纪50至70年代,结合建国初期的“时代特征”,从政治、经济、思想等方面分析,可知政治:中华人民共和国建立和巩固;中国共产党的领导;朝鲜战争及其以后,美国等对新中国进行封锁限制,1960年中苏关系恶化后,苏联也加强对中国遏制;经济:社会主义计划经济制度建立;新中国成立后,人口迅速增长;耕地面积有限,农业生产技术提高缓慢,粮食生产的增长有限;思想:中国共产党执政为民,要确保人人有饭吃。

小问3详解】

认识:根据所学粮食安全的重要性,从粮食安全对与国家安全、中国共产党的性质和社会主义建设等角度分析,可知民以食为天,粮食安全是国家安全的重要组成部分(从国家安全角度看,无论谁执政,都要重视粮食问题);中国共产党执政为民,确保人民有饭吃(从中国共产党性质角度看);粮食安全问题的解决,有利于其他建设事业发展(从粮食安全与其他问题的关系的角度看)。

18. 阅读材料。完成下列要求。

材料一 (罗马帝国和阿拉伯帝国)这两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新被译成欧洲各种文字,使欧洲人重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学。从阿拉伯世界涌未的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——蔡德贵《阿拉伯哲学史》

材料三 19世纪末20世纪初,一路扩张的资本主义基本完成了一体化进程,资本主义实现了人类历史空前未有的纵向和横向发展,不论是发展速度或规模。但在不断扩大和发展的同时,它面临着难以解救的矛盾。世界地区联系的加强,不外是西方列强对于世界上其余国家的政治、经济及文化的控制。资本主义势力伸向全世界,可以说是“无远弗届”。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两大帝国的共同特点。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出西方列强实现其势力“无远弗届”所造成的结果。指出一路扩张的资本主义“横向发展”过程中“难以解救的矛盾”。

【答案】(1)共同点:都地跨亚非欧三大洲;都取得了辉煌的文化成就,为世界文明的发展做出了重要贡献;都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。

(2)阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;保存了被中世纪湮没的古代希腊罗马文化成果并使其重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃。

(3)结果:把世界连结为一个资本主义占主导地位的整体。

矛盾:西方列强与亚非拉国家之间的矛盾;资本主义列强之间的矛盾。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是古代史(罗马帝国和阿拉伯帝国)。从两者的疆域分析,得出都地跨亚非欧三大洲;据材料“对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要”,得出都取得了辉煌的文化成就,为世界文明的发展做出了重要贡献;从文明交流的角度分析,得出都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。

【小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空是中世纪(阿拉伯帝国)。据材料“在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就”,得出阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;据材料“从阿拉伯世界涌未的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来”,得出保存了被中世纪湮没的古代希腊罗马文化成果并使其重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;据材料“中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧”,得出将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃。

【小问3详解】

本题是特点类材料分析题。时空是19世纪末20世纪初(世界)。据材料“一路扩张的资本主义基本完成了一体化进程,资本主义实现了人类历史空前未有的纵向和横向发展”,得出把世界连结为一个资本主义占主导地位的整体。

矛盾:据材料“但在不断扩大和发展的同时,它面临着难以解救的矛盾。世界地区联系的加强,不外是西方列强对于世界上其余国家的政治、经济及文化的控制”,得出西方列强与亚非拉国家之间的矛盾;资本主义列强之间的矛盾。

19. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值。第一次峰值出现在1950年7月,该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报。第二次峰值出现在1955年5月,台湾当局筹划“长期出借”文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关。第三次峰值出现在1956年2月,当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的“重头戏”。第四次峰值出现在1957年9月,当时第一次文物普查初见成果,该月有大量文章介绍新的考古成果。

——摘编自胡岳枫《新中国成立初期的文物保护》

材料二 1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本。经多次讨论后,“海牙公约”及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约。1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大列107个国家。在它主持下制定了一系列文件,提出了采用多学科综合方法、尊重文化多样性与完整性等保护原则与方法。

——摘编自陈洁《国际文化遗产保护历程演变(1931—2005年)》等

(1)概括新中国文物保护工作的特点。

(2)概述20世纪中后期国际文化遗产保护工作面临的机遇。

【答案】(1)特点:重视法制建设;参与主体的多元化;政府占据主导地位;新闻媒体积极参与。(答出三点)

(2)第二次世界大战让各国认识到遗产保护重要性;联合国等国际组织的成立加强了国际协作:国际法的完善为遗产保护提供了保障;大众传媒的发展。(答出三点)

【解析】

【详解】(1)特点:根据材料“《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值”可知,新闻媒体积极参与;根据材料“该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报”可知,重视法制建设;根据材料“台湾当局筹划‘长期出借’文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关”可知,参与主体的多元化;根据材料“当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的‘重头戏’”可知,政府占据主导地位。

(2)根据材料“1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本”可知,第二次世界大战让各国认识到遗产保护的重要性;根据材料“经多次讨论后,‘海牙公约’及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约”可知,国际法的完善为遗产保护提供了保障;根据材料“1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大列107个国家”可知,联合国等国际组织的成立加强了国际协作;根据所学知识可知,大众传媒的发展。

20. 阅读材料,完成下列要求。

图像证史是历史研究的一种重要方法,图像史料能够更直观地反映出历史的真实面貌,有着文字史料无法取代的作用。

任选其中至少2幅图片,自拟论题并围绕论题进行论述。(要求观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

【答案】参考答案:

图片:图1,3

论题:支付方式的变化折射出古今商品经济的发展水平。

论证:宋代商品经济繁荣,商品交易量大,原有的金属货币无法满足市场交易的需要,出现了世界上最早的纸币——交子。

改革开放以来,随着市场经济体制的改革以及社会生产力的提高,商品供应不足、粮食等生活资源紧缺的问题逐渐得到解决,商品市场也逐渐开始活跃,凭票供应已经无法满足市场交易的需要,第四套人民币应运而生。

结论:综上所述,支付手段的变化折射出古今商品经济的发展水平,纸币的使用是商品经济发展到一定程度的产物。

【解析】

【详解】本题是论述题之探究结论论证题。时空是古代至现代(中国)。选择图1和3。从支付方式与商品经济的关系分析,得出论题:支付方式的变化折射出古今商品经济的发展水平。

论证:首先,说明宋代纸币产生的背景,结合商品经济发展分析即可。其次,说明第四套人民币产生的背景,结合改革开放,说明市场经济体制的改革以及社会生产力的提高,商品供应不足、粮食等生活资源紧缺的问题逐渐得到解决,商品市场也逐渐开始活跃,凭票供应已经无法满足市场交易的需要即可。

最后总结,得出支付手段的变化折射出古今商品经济的发展水平,纸币的使用是商品经济发展到一定程度的产物。

历史卷

本试卷分选择题和非选择题两部分,共6页,满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己姓名和考号填写在答题卡上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在各题目指定区域内相应位置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束,将答题卡交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 央视热播纪录片《舌尖上的中国》,从最平凡的一锅米饭、一个馒头,到各种小吃,全方位展示了中国人的日常饮食。米饭,永远是江南餐桌上最后的主角。有可能最早享用米饭的古人类是( )

A. 元谋人 B. 北京人 C. 半坡人 D. 河姆渡人

2. 每年的春节是农历一月初一。一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝赢政的讳,把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“zheng”了。这说明皇帝制度的主要特征是( )

A. 皇权至上,皇帝独尊 B. 中央权力高度集中

C. 神权与王权相结合 D. 独断性和随意性

3. 唐代元稹《估客乐》:“北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。……经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”这主要反映了唐朝( )

A. 抑商政策废弃 B. 边疆治理加强 C. 中外交往频繁 D. 商业贸易繁荣

4. 北宋山水画作品《晴峦萧寺图》《雪景寒林图》《早春图》等,章法处理都呈现出宾主分明的特点。众山拱伏主峰的景观十分注重山峰的主客、宾主之位置经营,以及相互朝拱环抱、顾盼有情的画面形象。这反映了北宋时期

A 商品经济发展繁荣 B. 道家思想受到尊崇

C. 儒家思想影响绘画 D. 艺术呈平民化趋势

5. 议政王大臣会议是清代特有的以“议政”为主的机构。康熙初期,八旗平均出任议政大臣制度终止,议政大臣由皇帝从各部院的旗人大员中自行选任;乾隆末期,议政王大臣会议被撤销。这反映出

A. 君主专制不断加强 B. 统治集团内部满族势力渐趋削弱

C. 军机处权力的扩大 D. 政府强化机构精简提升行政效率

6. 1848年,徐继畬刻印出版《瀛环志略》,首以“地球平圆全图”为引,介绍东西半球的概况,然后展示“皇清一统舆地全图”,显示中国在亚细亚之东南。当时文人指出徐继畬“一意为泰西声势者,轻重失伦,尤伤国体”。这一现象说明了

A. “天朝上国”观念亟待突破 B. 中国对世界的认知较客观

C. “中体西用”思想付诸实践 D. 中华民族的意识开始觉醒

7. 1924年3月8日,广州各界妇女在第一公园举行了盛大的纪念活动,提出了“反对使中国成为半殖民地情形的外国帝国主义”“反对资本家对于妇女的压制”等主张,这反映了当时

A. 民族资本主义初步发展 B. 反帝爱国运动蓬勃兴起

C. 妇女政治地位的提高 D. 北伐战争推动妇女解放

8. 《红星照耀中国》(1937年初版)中对某一事件进行了描述:“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气……像一把烈焰,贯穿一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都决不承认失败。”这一事件

A. 成为中国开天辟地的大事 B. 为中国革命锻炼保存了骨干

C. 动摇了北洋军阀反动统治 D. 标志着新民主主义革命开始

9. 一位叫李国芷的女兵脱去旗袍,投身到抗战中,她在后方的伤兵收容所为伤兵们设立俱乐部、组织春游、办壁报,陪他们说话,为他们说话,为他们换药喂食、整理内务、缝缝补补。据此可知李国芷的活动( )

A. 促进抗日救亡运动的兴起 B. 作为妇女前线参战的史料

C. 折射出普通人的家国情怀 D. 激发全国人民的抗战热情

10. 新中国成立后,面对艰巨的建设任务,具有调动人民群众劳动热情和生产积极性的劳模表彰活动,受到了全党和全社会的重视。如图为1956年10月毛泽东等党和国家领导人亲切接见全国各界劳动模范和先进工作者时的情形。这次接见的突出意义是

A. 落实了人民民主政治原则 B. 弘扬了昂扬向上的时代精神

C. 展示了工业建设的辉煌成就 D. 开启了社会主义建设新时期

11. 如图为汉朝与罗马帝国交往的主要线路示意图,从图中可了解到( )

A. 指南针发挥了很大作用 B. 主要运输的是香料和玉米

C. “地圆说”得到确定 D. 中国的丝绸、瓷器传到了巴尔干半岛地区

12. 有学者在论及中古时期的欧洲时指出:“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的可怕的时代,而是一个充满变化的时代。”下列选项中可以佐证这一观点的是

A. 欧洲城市的自治性减弱 B. 大学教育深受教会影响

C. 封建王权逐步得到加强 D. 神权统治逐渐走向衰落

13. “如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成同一机关行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权,则一切便都完了。”这段论述出自

A 伏尔泰《哲学通信》

B. 孟德斯鸠《论法的精神》

C. 卢梭《社会契约论》

D. 卢梭《论人类不平等的起源和基础》

14. 1830-1848年,委内瑞拉出口的咖啡从6万袋增加到20万袋,可可从3.8万袋增加到6.7万袋,牛从1500头增加到1.6万头,皮革从4.5万张增加到36.6万张。同期,工业品大量进口。这说明委内瑞拉

A. 经济发展走向独立 B. 工业化进程被迫中断

C. 日益卷入世界市场 D. 进出口贸易态势良好

15. 漫画《争吵与签约》生动的展现了第一次世界大战后的国际关系,该漫画旨在揭示

A. 被惩处的德国民怨沸腾 B. 美国已经成为世界霸主

C. 列强间的矛盾难以调和 D. 英法丧失主宰世界地位

16. 2018年《人民日报》人民要论:美国是经济全球化的最大受益者,长期自诩为自由贸易最重要的推动者。但近年来特别是去年以来,它转而不承认自己从自由贸易中获益,而是大讲美国面对着不公平的国际贸易;不再积极推动经济全球化,而是日益成为经济全球化的破坏者。今年,美国对多国加征关税,大范围挑起贸易战,其做法危害世界经济发展。作为世界第一大经济体和经济全球化曾经的主导者,美国转向贸易保护主义,使自由贸易和经济全球化遭遇逆风。从中可知美国逆全球化的主要原因是

A. 经济全球化加剧了全球竞争中的利益失衡 B. 发达国家是最大的受益者

C. 发展中国家被边缘化 D. 世界经济的联系加强

二、非选择题(共52分,第17题14分;第18题14分;19题12分;20题12分)

17. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量统计表 单位:万石

年份 1937 1938 1938 1940 1941 1942 1943 1944

粮食产量 111.6 122.1 175.4 152.6 145.6 148.4 181.2 181.7

增长指数 100 109.4 157.2 136.7 130.5 133.0 162.4 162.8

——摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二 1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

——摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三 种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定。到1994年,良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立研发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

——摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1)概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2)分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

18. 阅读材料。完成下列要求。

材料一 (罗马帝国和阿拉伯帝国)这两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新被译成欧洲各种文字,使欧洲人重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学。从阿拉伯世界涌未的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——蔡德贵《阿拉伯哲学史》

材料三 19世纪末20世纪初,一路扩张的资本主义基本完成了一体化进程,资本主义实现了人类历史空前未有的纵向和横向发展,不论是发展速度或规模。但在不断扩大和发展的同时,它面临着难以解救的矛盾。世界地区联系的加强,不外是西方列强对于世界上其余国家的政治、经济及文化的控制。资本主义势力伸向全世界,可以说是“无远弗届”。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两大帝国的共同特点。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出西方列强实现其势力“无远弗届”所造成的结果。指出一路扩张的资本主义“横向发展”过程中“难以解救的矛盾”。

19. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值。第一次峰值出现在1950年7月,该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报。第二次峰值出现在1955年5月,台湾当局筹划“长期出借”文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关。第三次峰值出现在1956年2月,当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的“重头戏”。第四次峰值出现在1957年9月,当时第一次文物普查初见成果,该月有大量文章介绍新的考古成果。

——摘编自胡岳枫《新中国成立初期的文物保护》

材料二 1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本。经多次讨论后,“海牙公约”及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约。1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大列107个国家。在它主持下制定了一系列文件,提出了采用多学科综合方法、尊重文化多样性与完整性等保护原则与方法。

——摘编自陈洁《国际文化遗产保护历程演变(1931—2005年)》等

(1)概括新中国文物保护工作的特点。

(2)概述20世纪中后期国际文化遗产保护工作面临的机遇。

20. 阅读材料,完成下列要求。

图像证史是历史研究的一种重要方法,图像史料能够更直观地反映出历史的真实面貌,有着文字史料无法取代的作用。

任选其中至少2幅图片,自拟论题并围绕论题进行论述。(要求观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

潮州市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史卷 答案解析

本试卷分选择题和非选择题两部分,共6页,满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己姓名和考号填写在答题卡上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在各题目指定区域内相应位置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束,将答题卡交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分共48分。每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 央视热播纪录片《舌尖上的中国》,从最平凡的一锅米饭、一个馒头,到各种小吃,全方位展示了中国人的日常饮食。米饭,永远是江南餐桌上最后的主角。有可能最早享用米饭的古人类是( )

A. 元谋人 B. 北京人 C. 半坡人 D. 河姆渡人

【答案】D

【解析】

【详解】最早种植稻米的是河姆渡人,因此有可能最早享用米饭的古人类是河姆渡人,D项正确;元谋人、北京人并未种植稻米,排除A、B项;半坡人种植粟而非稻米,排除C项。故选D项。

2. 每年的春节是农历一月初一。一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝赢政的讳,把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“zheng”了。这说明皇帝制度的主要特征是( )

A. 皇权至上,皇帝独尊 B. 中央权力高度集中

C. 神权与王权相结合 D. 独断性和随意性

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。结合所学知识可知,皇帝制度的特征之一是皇权至上,皇帝独尊,材料中的避讳制度体现的是皇帝独尊,A项正确;材料强调的是皇帝制度的特征,而非中央集权,排除B项;神权与王权相结合是夏商周时期的政治制度的特征之一,与材料时间不符,排除C项;材料主要反映了皇帝制度的皇权至上、独尊特征,不能反映皇帝制度的独断性和随意性,排除D项。故选A项。

3. 唐代元稹《估客乐》:“北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。……经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。”这主要反映了唐朝( )

A. 抑商政策废弃 B. 边疆治理加强 C. 中外交往频繁 D. 商业贸易繁荣

【答案】D

【解析】

【详解】由材料“北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火洗,蜀地锦织成。……城中东西市,闻客次第迎。”可以得出所述为唐代商业发达,D项正确;重农抑商是古代中国的基本政策,唐代也坚持重农抑商政策,排除A项;材料反映的是商品经济的发展,与边疆治理无关,排除B项;材料没有涉及对外贸易的信息,排除C项。故选D项。

4. 北宋山水画作品《晴峦萧寺图》《雪景寒林图》《早春图》等,章法处理都呈现出宾主分明的特点。众山拱伏主峰的景观十分注重山峰的主客、宾主之位置经营,以及相互朝拱环抱、顾盼有情的画面形象。这反映了北宋时期

A. 商品经济发展繁荣 B. 道家思想受到尊崇

C. 儒家思想影响绘画 D. 艺术呈平民化趋势

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学知识可知,儒学到宋代发展为理学,理学强调的是存天理,灭人欲,以便维护封建等级秩序。材料“众山拱伏主峰的景观十分注重山峰的主客、宾主之位置经营,以及相互朝拱环抱、顾盼有情的画面形象”体现的是对等级秩序的维护,说明理学观念影响绘画,C项正确;商品经济的发展必然会冲击等级秩序,与题干中的主客、宾主之分不符,排除A项;道家强调的是无为而治和逍遥的人生态度,材料不能体现,排除B项;材料中的山水画比较高雅,无法体现艺术呈现平民化的趋势,排除D项。故选C项。

5. 议政王大臣会议是清代特有的以“议政”为主的机构。康熙初期,八旗平均出任议政大臣制度终止,议政大臣由皇帝从各部院的旗人大员中自行选任;乾隆末期,议政王大臣会议被撤销。这反映出

A. 君主专制不断加强 B. 统治集团内部满族势力渐趋削弱

C. 军机处权力的扩大 D. 政府强化机构精简提升行政效率

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料并结合所学可知,议政王大臣会议是清代前期满族上层贵族处理国政的制度,最初权力极大。为加强皇权,康熙初期,对议政王大臣会议做出了调整,终止了八旗平均出任议政大臣制度,由皇帝从各部院的旗人大员中自行选任;雍正帝设军机处,使议政王大臣会议名存实亡;乾隆末期,议政王大臣会议被撤销。这反映出君主专制不断加强,故A项正确;清朝统治集团内部满族势力占主导,故B项错误;材料未体现“军机处权力的扩大”,故C项错误;“政府强化机构精简提升行政效率”与处理无关,故D项错误。

6. 1848年,徐继畬刻印出版《瀛环志略》,首以“地球平圆全图”为引,介绍东西半球的概况,然后展示“皇清一统舆地全图”,显示中国在亚细亚之东南。当时文人指出徐继畬“一意为泰西声势者,轻重失伦,尤伤国体”。这一现象说明了

A. “天朝上国”观念亟待突破 B. 中国对世界的认知较客观

C. “中体西用”思想付诸实践 D. 中华民族的意识开始觉醒

【答案】A

【解析】

【详解】材料反映了徐继畬的《瀛环志略》指出“地球平圆”,中国在亚细亚之东南,却遭到当时文人的指责和批判,这说明当时中国人“天朝上国”观念依旧顽固,亟待突破,故选A;材料只反映了徐继畬对世界的认知,不能说明中国对世界的认知较客观,故排除B;材料未涉及“中体西用”思想,故排除C;材料反映的是中华民族尚未觉醒,故排除D。

7. 1924年3月8日,广州各界妇女在第一公园举行了盛大的纪念活动,提出了“反对使中国成为半殖民地情形的外国帝国主义”“反对资本家对于妇女的压制”等主张,这反映了当时

A. 民族资本主义初步发展 B. 反帝爱国运动蓬勃兴起

C. 妇女政治地位的提高 D. 北伐战争推动妇女解放

【答案】B

【解析】

【详解】1924年1月,国民党一大召开,联俄联共,反帝反封建的国民革命运动兴起,极大推动了当时妇女、学生、工人、农民、商人等阶级阶层的爱国解放运动,故选B项;甲午战争后,清政府放宽民间设厂限制,民族工业初步发展,排除A项;1915年新文化运动兴起,以资产阶级民主科学为旗帜,废除旧道德,提倡新道德,促进了妇女解放,但看不出政治地位排除C项;1926年7月,北伐战争开始,排除D项。故选B项。

8. 《红星照耀中国》(1937年初版)中对某一事件进行了描述:“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气……像一把烈焰,贯穿一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都决不承认失败。”这一事件

A. 成为中国开天辟地的大事 B. 为中国革命锻炼保存了骨干

C. 动摇了北洋军阀反动统治 D. 标志着新民主主义革命开始

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气……像一把烈焰,贯穿一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都决不承认失败”,并结合所学可知,《红星照耀中国》(1937年初版)中描述的是红军长征。1934年10月中央红军开始长征,1936年10月红军三大主力会师于甘肃会宁,长征胜利结束,为中国革命锻炼保存了骨干,为中国革命留下了宝贵的精神遗产,B项正确;1921年中国共产党的诞生,成为中国开天辟地的大事,排除A项;北伐战争的胜利,动摇了北洋军阀反动统治,排除C项;1919年五四运动爆发,标志着新民主主义革命开始,排除D项。故选B项。

9. 一位叫李国芷的女兵脱去旗袍,投身到抗战中,她在后方的伤兵收容所为伤兵们设立俱乐部、组织春游、办壁报,陪他们说话,为他们说话,为他们换药喂食、整理内务、缝缝补补。据此可知李国芷的活动( )

A. 促进抗日救亡运动的兴起 B. 作为妇女前线参战的史料

C. 折射出普通人的家国情怀 D. 激发全国人民的抗战热情

【答案】C

【解析】

【详解】据材料“一位叫李国芷的女兵脱去旗袍,投身到抗战中,她在后方的伤兵收容所为伤兵们设立俱乐部、组织春游、办壁报,陪他们说话,为他们说话,为他们换药喂食、整理内务、缝缝补补”,可知李国芷从事与抗战相关的各种工作,折射出普通人的家国情怀,C项正确;李国芷的活动本身就是抗日救亡运动,排除A项;李国芷在后方从事与抗战相关的工作,排除B项;激发全国人民的抗战热情夸大了其作用,排除D项。故选C项。

10. 新中国成立后,面对艰巨的建设任务,具有调动人民群众劳动热情和生产积极性的劳模表彰活动,受到了全党和全社会的重视。如图为1956年10月毛泽东等党和国家领导人亲切接见全国各界劳动模范和先进工作者时的情形。这次接见的突出意义是

A. 落实了人民民主的政治原则 B. 弘扬了昂扬向上的时代精神

C. 展示了工业建设的辉煌成就 D. 开启了社会主义建设新时期

【答案】B

【解析】

【详解】结合所学知识可知,社会主义改造和建设时期,党和国家领导人亲切接见各界劳动模范和先进工作者,弘扬了昂扬向上的时代精神,有利于调动人民群众劳动热情和生产积极性,B项正确;党和国家领导人接见劳模、先进工作者与落实“人民民主”的政治原则无关,排除A项;党和国家领导人接见劳动模范和先进工作者不是对工业建设辉煌成就的展示,排除C项;开启社会主义建设新时期的是十一届三中全会,排除D项。故选B项。

11. 如图为汉朝与罗马帝国交往的主要线路示意图,从图中可了解到( )

A. 指南针发挥了很大的作用 B. 主要运输的是香料和玉米

C. “地圆说”得到确定 D. 中国的丝绸、瓷器传到了巴尔干半岛地区

【答案】D

【解析】

【详解】材料反映的是丝绸之路的路线,通过丝绸之路,中国的丝绸、瓷器传到了巴尔干半岛地区,D项正确;AC项与新航路开辟有关,排除;当时主要运输的是丝绸和瓷器,排除B项。故选D项。

12. 有学者在论及中古时期的欧洲时指出:“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的可怕的时代,而是一个充满变化的时代。”下列选项中可以佐证这一观点的是

A. 欧洲城市的自治性减弱 B. 大学教育深受教会影响

C. 封建王权逐步得到加强 D. 神权统治逐渐走向衰落

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】据材料“无论如何,中世纪都不是一个沉睡的可怕的时代,而是一个充满变化的时代。”可知,材料强调的是中古时期欧洲的变化,其中包含了欧洲的城市取得自治,大学兴办,封建王权加强等,故C正确;欧洲的城市自治性增强而非“减弱”,故排除A;大学教育兴起就是在教会影响下,故B说法不符题意;中古时期的欧洲神权没有衰落,故排除D。

13. “如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一机关行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权,则一切便都完了。”这段论述出自

A. 伏尔泰《哲学通信》

B. 孟德斯鸠《论法的精神》

C. 卢梭《社会契约论》

D. 卢梭《论人类不平等的起源和基础》

【答案】B

【解析】

【详解】据材料“如果同一个人或……同一个机关行使这三种权力……则一切便都完了”并结合所学知识可知,这反映了三权分立的思想,这来自于孟德斯鸠的《论法的精神》,故B项正确;伏尔泰的《哲学通信》没有提出三权分立,故A项错误;卢梭的《社会契约论》主张人民主权、社会契约,故C项错误;卢梭的《论人类不平等的起源和基础》也没有三权分立的思想内容,故D项错误。故选B。

点睛:本题解题前提条件是熟练掌握启蒙运动思想家的著作和思想主张。学生结合材料关键信息“如果同一个人或……同一个机关行使这三种权力……则一切便都完了”即可得出三权分立的结论,正确判断。

14. 1830-1848年,委内瑞拉出口的咖啡从6万袋增加到20万袋,可可从3.8万袋增加到6.7万袋,牛从1500头增加到1.6万头,皮革从4.5万张增加到36.6万张。同期,工业品大量进口。这说明委内瑞拉

A 经济发展走向独立 B. 工业化进程被迫中断

C 日益卷入世界市场 D. 进出口贸易态势良好

【答案】C

【解析】

【详解】1830-1848年是委内瑞拉刚刚独立时期,其贸易结构中,大量出口原材料,进口工业品,说明委内瑞拉日益卷入世界市场,C项正确;通过材料无法看出其经济独立,排除A项;大量进口工业品意味着其工业化进程逐渐起步,排除B项;通过材料无法看出贸易态势是否良好,排除D项。故选C项。

15. 漫画《争吵与签约》生动的展现了第一次世界大战后的国际关系,该漫画旨在揭示

A. 被惩处的德国民怨沸腾 B. 美国已经成为世界霸主

C. 列强间的矛盾难以调和 D. 英法丧失主宰世界地位

【答案】C

【解析】

【详解】从漫画中的内容可以看出,不同的帝国主义国家间有各自的利益诉求,也存在着矛盾,因此反映出列强之间国家利益的争夺激烈,而且矛盾难以调和,项正确;德国的怨言只是漫画的一部分,而非全部,排除A项;通过材料只能看出美国的经济地位提升,不能证实其成为世界霸主,排除B项;当时英法两国依然有一定实力,D项表述绝对,排除D项。故选C项。

16. 2018年《人民日报》人民要论:美国是经济全球化的最大受益者,长期自诩为自由贸易最重要的推动者。但近年来特别是去年以来,它转而不承认自己从自由贸易中获益,而是大讲美国面对着不公平的国际贸易;不再积极推动经济全球化,而是日益成为经济全球化的破坏者。今年,美国对多国加征关税,大范围挑起贸易战,其做法危害世界经济发展。作为世界第一大经济体和经济全球化曾经的主导者,美国转向贸易保护主义,使自由贸易和经济全球化遭遇逆风。从中可知美国逆全球化的主要原因是

A. 经济全球化加剧了全球竞争中的利益失衡 B. 发达国家是最大的受益者

C. 发展中国家被边缘化 D. 世界经济的联系加强

【答案】A

【解析】

【详解】根据“美国是经济全球化的最大受益者”、“而是大讲美国面对着不公平的国际贸易”、“美国对多国加征关税,大范围挑起贸易战,其做法危害世界经济发展”等信息可知逆全球化的主要原因是在经济全球化过程中全球竞争中的利益失衡,故A正确;材料只涉及到美国是经济全球化的最大受益者,排除B;材料没有体现发展中国的状况,排除C;D项有利于促进全球化的发展,排除D。

二、非选择题(共52分,第17题14分;第18题14分;19题12分;20题12分)

17. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量统计表 单位:万石

年份 1937 1938 1938 1940 1941 1942 1943 1944

粮食产量 111.6 122.1 175.4 152.6 145.6 148.4 181.2 181.7

增长指数 100 109.4 157.2 136.7 130.5 133.0 162.4 162.8

——摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二 1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

——摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三 种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定。到1994年,良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立研发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

——摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1)概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2)分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

【答案】(1)趋势:粮食总产量不断增长。

原因:(指导,可以运用“时代特征”,从政治、经济、军事、思想文化角度答题)

政治:“三三制”政权的建立;

经济:按照“自己动手,丰衣足食”的指示,军队官兵、机关干部、事业单位也从事农业生产;“双交双减”政策实施;边区大理垦荒;

军事:陕甘宁边区地处抗战后方,受战争影响小,环境相对安定;

思想:发展农业生产,支援抗日的思想激励人们。

(2)(指导:可以运用“时代特征”,从政治、经济、思想等方面答题)

政治:中华人民共和国建立和巩固;中国共产党的领导;朝鲜战争及其以后,美国等对新中国进行封锁限制,1960年中苏关系恶化后,苏联也加强对中国遏制;

经济:社会主义计划经济制度建立;新中国成立后,人口迅速增长;耕地面积有限,农业生产技术提高缓慢,粮食生产的增长有限;

思想:中国共产党执政为民,要确保人人有饭吃。

(3)民以食为天,粮食安全是国家安全的重要组成部分(从国家安全角度看,无论谁执政,都要重视粮食问题);中国共产党执政为民,确保人民有饭吃(从中国共产党性质角度看)粮食安全问题的解决,有利于其他建设事业发展(从粮食安全与其他问题的关系的角度看)。

【解析】

【小问1详解】

趋势:根据材料中 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量的变化可知粮食总产量不断增长。

原因:根据 1937—1944年的“时代特征”,从政治、经济、军事、思想文化角度分析,可知政治:“三三制”政权的建立;经济:按照“自己动手,丰衣足食”的指示,军队官兵、机关干部、事业单位也从事农业生产;“双交双减”政策实施;边区大理垦荒;军事:陕甘宁边区地处抗战后方,受战争影响小,环境相对安定;思想:发展农业生产,支援抗日的思想激励人们。

【小问2详解】

历史背景:根据时间20世纪50至70年代,结合建国初期的“时代特征”,从政治、经济、思想等方面分析,可知政治:中华人民共和国建立和巩固;中国共产党的领导;朝鲜战争及其以后,美国等对新中国进行封锁限制,1960年中苏关系恶化后,苏联也加强对中国遏制;经济:社会主义计划经济制度建立;新中国成立后,人口迅速增长;耕地面积有限,农业生产技术提高缓慢,粮食生产的增长有限;思想:中国共产党执政为民,要确保人人有饭吃。

小问3详解】

认识:根据所学粮食安全的重要性,从粮食安全对与国家安全、中国共产党的性质和社会主义建设等角度分析,可知民以食为天,粮食安全是国家安全的重要组成部分(从国家安全角度看,无论谁执政,都要重视粮食问题);中国共产党执政为民,确保人民有饭吃(从中国共产党性质角度看);粮食安全问题的解决,有利于其他建设事业发展(从粮食安全与其他问题的关系的角度看)。

18. 阅读材料。完成下列要求。

材料一 (罗马帝国和阿拉伯帝国)这两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新被译成欧洲各种文字,使欧洲人重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学。从阿拉伯世界涌未的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——蔡德贵《阿拉伯哲学史》

材料三 19世纪末20世纪初,一路扩张的资本主义基本完成了一体化进程,资本主义实现了人类历史空前未有的纵向和横向发展,不论是发展速度或规模。但在不断扩大和发展的同时,它面临着难以解救的矛盾。世界地区联系的加强,不外是西方列强对于世界上其余国家的政治、经济及文化的控制。资本主义势力伸向全世界,可以说是“无远弗届”。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两大帝国的共同特点。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出西方列强实现其势力“无远弗届”所造成的结果。指出一路扩张的资本主义“横向发展”过程中“难以解救的矛盾”。

【答案】(1)共同点:都地跨亚非欧三大洲;都取得了辉煌的文化成就,为世界文明的发展做出了重要贡献;都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。

(2)阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;保存了被中世纪湮没的古代希腊罗马文化成果并使其重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃。

(3)结果:把世界连结为一个资本主义占主导地位的整体。

矛盾:西方列强与亚非拉国家之间的矛盾;资本主义列强之间的矛盾。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是古代史(罗马帝国和阿拉伯帝国)。从两者的疆域分析,得出都地跨亚非欧三大洲;据材料“对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要”,得出都取得了辉煌的文化成就,为世界文明的发展做出了重要贡献;从文明交流的角度分析,得出都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。

【小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空是中世纪(阿拉伯帝国)。据材料“在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就”,得出阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;据材料“从阿拉伯世界涌未的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来”,得出保存了被中世纪湮没的古代希腊罗马文化成果并使其重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;据材料“中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧”,得出将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃。

【小问3详解】

本题是特点类材料分析题。时空是19世纪末20世纪初(世界)。据材料“一路扩张的资本主义基本完成了一体化进程,资本主义实现了人类历史空前未有的纵向和横向发展”,得出把世界连结为一个资本主义占主导地位的整体。

矛盾:据材料“但在不断扩大和发展的同时,它面临着难以解救的矛盾。世界地区联系的加强,不外是西方列强对于世界上其余国家的政治、经济及文化的控制”,得出西方列强与亚非拉国家之间的矛盾;资本主义列强之间的矛盾。

19. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值。第一次峰值出现在1950年7月,该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报。第二次峰值出现在1955年5月,台湾当局筹划“长期出借”文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关。第三次峰值出现在1956年2月,当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的“重头戏”。第四次峰值出现在1957年9月,当时第一次文物普查初见成果,该月有大量文章介绍新的考古成果。

——摘编自胡岳枫《新中国成立初期的文物保护》

材料二 1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本。经多次讨论后,“海牙公约”及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约。1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大列107个国家。在它主持下制定了一系列文件,提出了采用多学科综合方法、尊重文化多样性与完整性等保护原则与方法。

——摘编自陈洁《国际文化遗产保护历程演变(1931—2005年)》等

(1)概括新中国文物保护工作的特点。

(2)概述20世纪中后期国际文化遗产保护工作面临的机遇。

【答案】(1)特点:重视法制建设;参与主体的多元化;政府占据主导地位;新闻媒体积极参与。(答出三点)

(2)第二次世界大战让各国认识到遗产保护重要性;联合国等国际组织的成立加强了国际协作:国际法的完善为遗产保护提供了保障;大众传媒的发展。(答出三点)

【解析】

【详解】(1)特点:根据材料“《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值”可知,新闻媒体积极参与;根据材料“该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报”可知,重视法制建设;根据材料“台湾当局筹划‘长期出借’文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关”可知,参与主体的多元化;根据材料“当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的‘重头戏’”可知,政府占据主导地位。

(2)根据材料“1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本”可知,第二次世界大战让各国认识到遗产保护的重要性;根据材料“经多次讨论后,‘海牙公约’及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约”可知,国际法的完善为遗产保护提供了保障;根据材料“1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大列107个国家”可知,联合国等国际组织的成立加强了国际协作;根据所学知识可知,大众传媒的发展。

20. 阅读材料,完成下列要求。

图像证史是历史研究的一种重要方法,图像史料能够更直观地反映出历史的真实面貌,有着文字史料无法取代的作用。

任选其中至少2幅图片,自拟论题并围绕论题进行论述。(要求观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

【答案】参考答案:

图片:图1,3

论题:支付方式的变化折射出古今商品经济的发展水平。

论证:宋代商品经济繁荣,商品交易量大,原有的金属货币无法满足市场交易的需要,出现了世界上最早的纸币——交子。

改革开放以来,随着市场经济体制的改革以及社会生产力的提高,商品供应不足、粮食等生活资源紧缺的问题逐渐得到解决,商品市场也逐渐开始活跃,凭票供应已经无法满足市场交易的需要,第四套人民币应运而生。

结论:综上所述,支付手段的变化折射出古今商品经济的发展水平,纸币的使用是商品经济发展到一定程度的产物。

【解析】

【详解】本题是论述题之探究结论论证题。时空是古代至现代(中国)。选择图1和3。从支付方式与商品经济的关系分析,得出论题:支付方式的变化折射出古今商品经济的发展水平。

论证:首先,说明宋代纸币产生的背景,结合商品经济发展分析即可。其次,说明第四套人民币产生的背景,结合改革开放,说明市场经济体制的改革以及社会生产力的提高,商品供应不足、粮食等生活资源紧缺的问题逐渐得到解决,商品市场也逐渐开始活跃,凭票供应已经无法满足市场交易的需要即可。

最后总结,得出支付手段的变化折射出古今商品经济的发展水平,纸币的使用是商品经济发展到一定程度的产物。

同课章节目录