广东省汕头市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省汕头市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 466.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

汕头市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史

本卷共100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号分别填写在答题卡上。

2.单项选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必.须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答卷前必须先填好答题卡的密封线内各项内容。答案必须写在答题纸上各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卡交回。

第一卷选择题(共48分)

一、选择题(本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1. 在遭遇自然灾害时,商王作为群巫之长和统治者,不仅对民众进行精神安抚,还让灾民尽快得到物资救助。商王以下,宗、祝卜、史等人既是商王进行占卜的辅助者,也是落实救灾措施的具体执行者。这反映出商朝( )

A. 充满了神权以及专制色彩 B. 防灾救灾是商王的主要职责

C. 国家机构的治理功能增强 D. 已形成完备的官僚政治体系

2. 董仲舒认为,世界由天、地、人三者构成,受命于天的圣人为王,王代天施政,是沟通天人的纽带,王在人间具有最高权威,是世俗权力中心的原点。董仲舒这一思想( )

A. 抛弃了先秦儒学的思想内核 B. 旨在劝诫统治者顺应自然

C. 奠定了中央集权的理论基础 D. 迎合了当时统治者的需要

3. 唐中后期乡村的里正、村长及保长等人的事权逐渐加重,因为流动频繁的寄住户、浮户等客户也需要缴税,同时纳税对象的土地、屋宇等资产以及人丁、户等也都需要核定。这一情况表明,当时( )

A. 税制改革扩大了基层事权 B. 中央对藩镇的控制力削弱

C. 基层自治的雏形逐渐形成 D. 政府加强对农民人身控制

4. 据学者研究,明代海外贸易饷税收入很高的万历二十二年(1594年)为二万九千两白银,而万历年间钱赋收入每年大约是四百万两白银,海外贸易收入在整个财政中占0.7%。这说明,当时( )

A. 工商业经济发展出现迟滞 B. 海外贸易对国内影响有限

C. 海禁政策已无法继续维系 D. 中国在外贸中处于不利地位

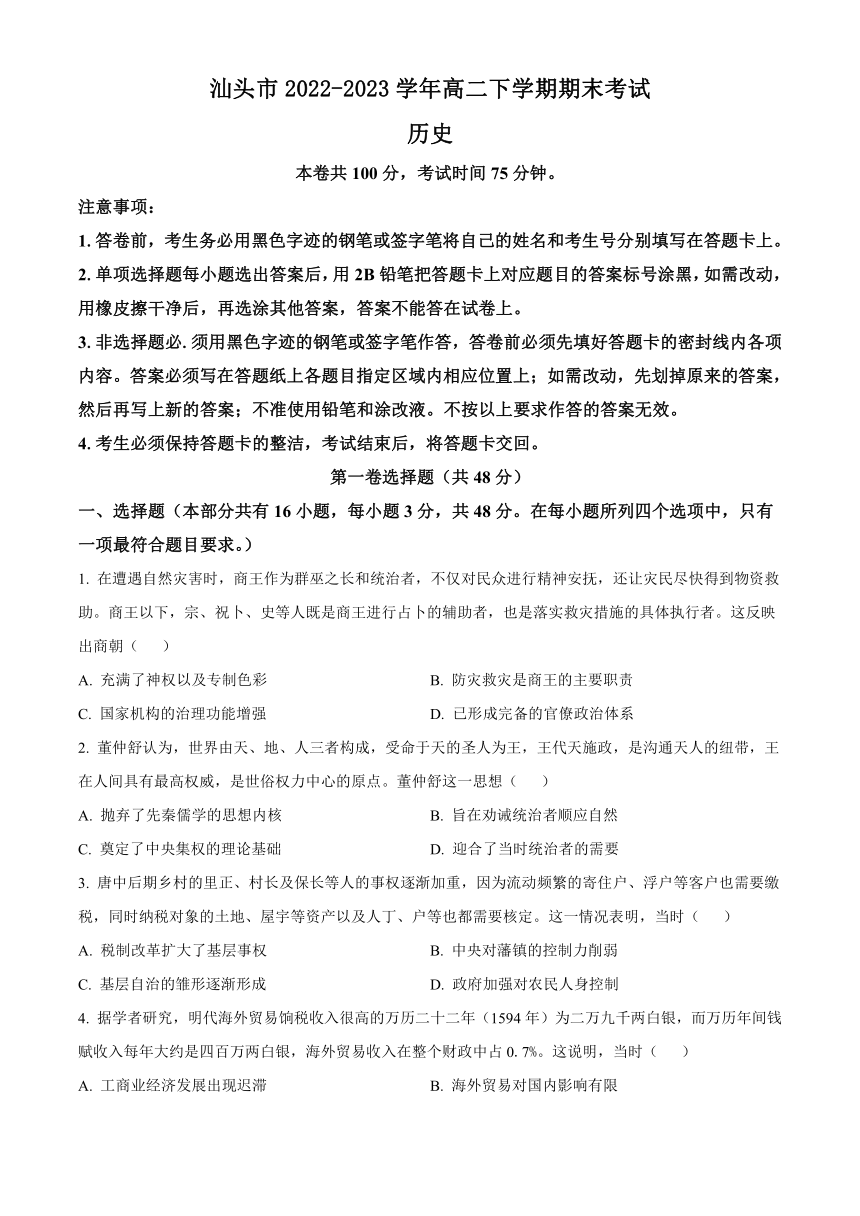

5. 读表:清代司法制度的运作程序

层级 案件种类

死刑案 流刑案及涉及杀人的徒刑案 徙刑案 笞杖刑案

1.州、县 侦察 侦察 侦察 审判

2.府 转报上级机关 转报上级机关 转报上级机关 汇集上报

3.按察使司 审判 审判 审判 最高上诉机关

3总督或巡抚 批示 批示 批示

4.刑部 复审 最终判决 汇集上报

5.三法司 最终判决

6.皇帝 批示

据表可知,清代( )

A. 形成权责较为清晰的司法体系 B. 强调将地方司法权收归中央

C. 极力削弱地方政府行政权力 D. 注重将行政权与司法权分离

6. 读下表

人物 主张

郑观应(1842~1921) ……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉

薛福成(1838~1894) 衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

由表可知,郑、薛二人( )

A. 在是否要学习国际法上有分歧 B. 一致认为富国强兵才是根本

C. 在自强与求富的先后上有分歧 D. 都认为国际法维护强国利益

7. 有学者将中国近代工业发展分为官督商办时代、外人兴业时代、国人兴业时代和自觉的发展期四个阶段。其中“自觉的发展期”是指( )

A. 洋务运动时期 B. 甲午战争后

C. 清末新政时期 D. 辛亥革命后

8. 1919年,中国派出参加巴黎和会的代表是北洋政府的陆征祥、顾维钩、施肇基、魏组宸以及广州军政府代表王正廷等;1945年,中国派出参加联合国制宪会议的代表是国民政府的宋子文、顾维钩、王宠惠以及中国共产党和解放区人民代表董必武等。这反映出( )

A. 社会主义道路赢得西方尊重 B. 中国的国际地位逐渐提升

C. 中国人民对统一的高度认同 D. 团结合作是各党派的共识

9. 20世纪50年代,西方国家对埃及实行经济制裁。中国在1954-1955年向埃及购买3000多万美元的棉花和棉纱之后,于1956年再次购买1000万英镑埃棉,其中现汇支付590万英镑。新中国这些举措旨在( )

A. 解决工业原料紧张困境 B. 支持反殖民族独立运动

C 维护中国周边和平稳定 D. 支援各国社会主义革命

10. 自20世纪80年代开始出现“民工潮”,从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区。据估计1994年全国跨省跨地区的民工流动总量约2000万人。当时“民工潮”的出现( )

A. 促进了农村经济体制改革 B. 推动沿海城市对外开放

C. 使劳动力得到更有效配置 D. 导致我国人口加快增长

11. 1939年,美国考古学家在美塞尼亚西南海岸找到了传说中由涅斯托尔统治派罗斯王官;1953年,英国人文特里斯成功解读线形文字B,证明它是一种古老的希腊语。经过这一系列的努力,古希腊文明史被提前到公元前2千纪。这说明( )

A. 历史研究依赖于考古学成就 B. 新的学术成果拓展了历史认识

C. 历史解释推动了历史学发展 D. 史学研究必须走国际合作之路

12. 公元9世纪,一位阿拉伯学者写道:“印度的文献被翻译,希腊人的智慧也被译了出来,还有波斯的文学,也翻译了”“这让一些作品增色不少”。由此可知,当时( )

A. 阿拉伯帝国统治范围广大 B. 阿拉伯文化源自于希腊文化

C. 西亚地区是世界文化中心 D. 阿拉伯人成为文化交流桥梁

13. 法国在大革命前有上万种度量衡,当时普遍存在以人的肢体(如脚或步)作为长度单位的情况,各地标准不一。大革命确立起诸多全国统一的、理性化、固定进制的度量衡新命名,如十进制的厘米、分米和米。这反映了当时( )

A. 民族主义成为主流思潮 B. 工业革命对法国的影响

C. 对封建制度的全盘否定 D. 科学和理性主义的传播

14. 20世纪初,美国总统西奥多·罗斯福指出:“美国的唯一愿望是看到邻国稳定、有序和繁荣……如果(邻国)长期作恶,或者治国无能,导致文明社会之间的纽带全盘松弛,那么在美洲,就像在其他地方一样,最终需要某个文明国家出面于预。”这说明当时美国( )

A. 企图实行称霸全球政策 B. 致力于促进美洲发展

C. 无力镇压拉美独立运动 D. 将美洲视为势力范围

15. 下图为20世纪40年代,美国战时生产委员会制作的一幅宣传海报。该海报表明,当时( )

A. 美国集中力量发展军工产业 B. 反法西斯同盟处于失利境地

C. 美苏两国军备竞赛愈演愈烈 D. 美国在大战中耗尽战略资源

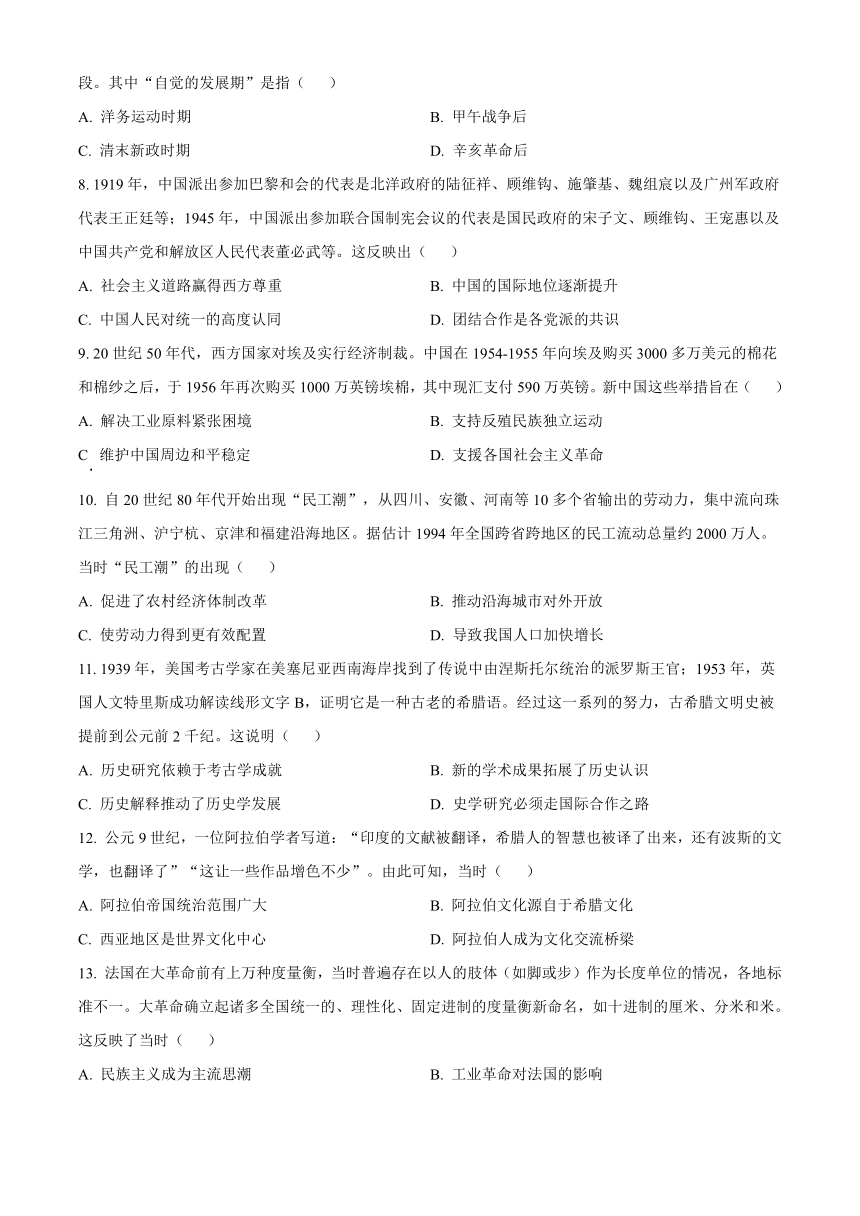

16. 读下图:

导致美国发起制裁趋势发生变化的重要因素是,这一时期( )

A. 经济全球化的趋势增强 B. 世界格局发生剧烈变动

C. 美国综合国力相对衰落 D. 第三世界国家力量增长

二、非选择题(本部分共有4题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共计52分。)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 大榭岛遗址的年代相当于龙山文化早期,发现了双排并连的盐灶,手制厚胎粗糙的煮盐陶盆,用于支撑陶盆的烧土柱等。先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步,尤其出现了有意用草木灰铺就的摊场,来泼洒卤水并刮取生成的盐土,以及周壁抹泥防渗的淋卤坑,来过滤盐土获得符合煎煮要求的高浓度卤水,这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺“淋煎法”。

——摘编自王青、曹洋《我国海盐考古二十年回顾》

材料二 把古沉船“华光礁1号”上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。

“华光礁I号”的船载货物类别,是宋代海外贸易商品的一个缩影,其中尤以外销陶瓷器最为突出。因“华光礁1号”是一艘南宋早期沉船,各窑口的工匠按自己的理解生产瓷器。到了“南澳1号”沉船所处的明代中晚期,大量带有异域风情的瓷器出现,海外贸易实现了从过去的纯输出到“订制”输出的转变。

——摘编自符宇群:《贾宾:“海丝”古沉船如何诉说中外交流往事》

(1)分别说明材料一、材料二作者如何运用考古成果进行史学研究。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“华光礁I号”的考古文物可用于研究哪些历史课题(拟出一个课题名称即可)。为深入开展所列课题的研究,请简要阐述你的研究思路。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 窃维东西各邦,其开化后于我国。而近今以来,政举事理,且驳驳为文明之先导矣。撑考其故,实本于教育之普及,学校之勃兴。然以少数之学校,授学有秩序,毕业有程限,其所养成之人才,岂能蔚为通儒,尊其绝学,盖有图书馆、博物院,以为学校之后盾。使承学之彦,有所参考,有所实验,得以综合古今,搜讨而研论之耳。……今为我国计,不如采用博物图书二馆之制,合为博览馆,饬下各行省一律筹建。

——张謇《上学部请设博览馆议》(1905年)

材料二 民国初期,政府认识到“中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存”。首次以国家的名义对文物采取了各种保护措施,如颁发文物保护的政策法规、查办文物的盗毁与流失等,创建国立历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院等文物保管机构。中国具有现代意义的文物保护事业在这一时期逐渐成型。

——李守义《民国初期文物保护工作的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明张謇提倡建博览馆的缘由。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国初期文物保护特点及背景。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简述文物保护对于当今中国的意义。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代陶瓷产地广泛,产量巨大,不少远销海外,著名的有汝窑、钧窑、磁窑、越窑等,烧掉的林木不在少数。《宋史·食货志》说,拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右。若按每亩伐木10立方米,每立方米重约1000斤,出炭率20%计,仅东京(汴京)一城每年就烧掉1万亩森林。宋金时期人口以1亿计,每年仅燃料一项就要烧掉100万亩森林。

——据《中国大通史》

材料二

表:每年人均能源的使用

人类自身的基本需求 1*

狩猎和采集社会 3-6

农业社会 18-24

工业社会 70-80

*这里的单位指的是成年人平均的基本新陈代谢需要的能量,大概是每年30-50亿焦耳。

——麦克尼尔《人类之网:鸟瞰世界》

(1)根据材料一并结合所学知识、概括指出宋金时期能源消耗大的经济因素,并分析材料一作者估算方式可能存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明从农业社会到工业社会人均能源的使用急剧变化的原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 表:某学者所整理的1914年欧洲若干国家的基本状况

国别 1914年基本概况

英国 将德国视为最大竞争对手,与其进行海军军备竞赛,与日本结成英日同盟,企图维系其国际地位。国内爱尔兰不断寻求脱离英国自治,工人阶级与资产阶级矛盾尖锐。是老牌的殖民帝国。

法国 国力不断衰弱,企图通过贷款拉拢一些国家,结成盟友对抗德国,争霸欧洲大陆。以高利贷资本援助俄国以发展本国资本主义。与德国有领土及殖民地争端。

德国 煤炭产量由1890年8900万吨猛增到2.44亿吨,工业实力增长,国民信奉狂热的扩张主义。争夺殖民地,寻求欧洲乃至世界的领导地位。

沙俄 拥有欧洲规模最大的军队,铁路建设飞速发展,然而基础设施陈旧,工业化水平极低,资本严重依赖外国投资,农民骚乱频繁。与德国有贸易摩擦。

奥匈帝国 经济总童只有英国的三分之一,内部发展不均衡,工业化有明显区域性,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。

——整理自刘慧《国际体系中的随机性微观事件》

请围绕“战争与和平”的主题,从材料中提炼出一个论题并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

汕头市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史 答案解析

本卷共100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号分别填写在答题卡上。

2.单项选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必.须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答卷前必须先填好答题卡的密封线内各项内容。答案必须写在答题纸上各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卡交回。

第一卷选择题(共48分)

一、选择题(本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1. 在遭遇自然灾害时,商王作为群巫之长和统治者,不仅对民众进行精神安抚,还让灾民尽快得到物资救助。商王以下,宗、祝卜、史等人既是商王进行占卜的辅助者,也是落实救灾措施的具体执行者。这反映出商朝( )

A. 充满了神权以及专制色彩 B. 防灾救灾是商王的主要职责

C. 国家机构的治理功能增强 D. 已形成完备的官僚政治体系

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:商朝(中国)。根据材料“商王以下,宗、祝卜、史等人既是商王进行占卜的辅助者,也是落实救灾措施的具体执行者”结合所学知识可知,商朝时,自然灾害发生后,商王以及其他官僚要进行救灾活动,反映出国家的治理功能增强,C项正确;材料强调的是救灾,不是神权色彩,排除A项;B项说法错误,商王的主要职责不是防灾救灾,排除B项;D项错误,此时的官僚体系并不完善,排除D项。故选C项。

2. 董仲舒认为,世界由天、地、人三者构成,受命于天的圣人为王,王代天施政,是沟通天人的纽带,王在人间具有最高权威,是世俗权力中心的原点。董仲舒这一思想( )

A. 抛弃了先秦儒学的思想内核 B. 旨在劝诫统治者顺应自然

C. 奠定了中央集权的理论基础 D. 迎合了当时统治者的需要

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是目的题和影响题。时空是西汉(中国)。据材料“受命于天的圣人为王,王代天施政,是沟通天人的纽带,王在人间具有最高权威,是世俗权力中心的原点”,可以看出,董仲舒认为,君权神授,王代天施政,在人间具有最高权威,迎合了统治者强化统治的需要,D项正确;董仲舒的思想并没有抛弃先秦儒学的思想内核,反而有一定的继承和发展,排除A项;顺应自然是道家思想,与材料不符,排除B项;法家思想主张依法治国,加强中央集权的思想为秦朝的统一和专制主义中央集权制度的建立奠定思想理论基础,与材料不符,排除C项。故选D项。

3. 唐中后期乡村的里正、村长及保长等人的事权逐渐加重,因为流动频繁的寄住户、浮户等客户也需要缴税,同时纳税对象的土地、屋宇等资产以及人丁、户等也都需要核定。这一情况表明,当时( )

A. 税制改革扩大了基层事权 B. 中央对藩镇的控制力削弱

C. 基层自治的雏形逐渐形成 D. 政府加强对农民人身控制

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝中后期(中国)。根据材料“流动频繁的寄住户、浮户等客户也需要缴税,同时纳税对象的土地、屋宇等资产以及人丁、户等也都需要核定”结合所学知识可知,两税法实施后,减轻了政府对农民的人身控制,人员流动频繁,且两税法按照人口与资产收税,不分“主客”,因此乡村的里正等人要经常核对资产、人口,人事权变重,反映出税制改革扩大了基层事权,A项正确;材料不涉及中央与藩镇关系,排除B项;材料与基层自治无关,排除C项;D项与史实不符,两税法后,减轻了政府对农民的人身控制,排除D项。故选A项。

4. 据学者研究,明代海外贸易饷税收入很高的万历二十二年(1594年)为二万九千两白银,而万历年间钱赋收入每年大约是四百万两白银,海外贸易收入在整个财政中占0.7%。这说明,当时( )

A. 工商业经济发展出现迟滞 B. 海外贸易对国内影响有限

C. 海禁政策已无法继续维系 D. 中国在外贸中处于不利地位

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“万历年间钱赋收入每年大约是四百万两白银,海外贸易收入在整个财政中占0.7%”结合所学知识可知,明朝海外贸易收入只占国家财政收入非常小的一部分,海外贸易对国内影响有限,B项正确;材料中并没有体现工商业经济发展出现迟滞,排除A项;此时海禁政策一直在实施,排除C项;D项与史实不符,此时中国在外贸中处于有利地位,排除D项。故选B项。

5. 读表:清代司法制度的运作程序

层级 案件种类

死刑案 流刑案及涉及杀人的徒刑案 徙刑案 笞杖刑案

1.州、县 侦察 侦察 侦察 审判

2.府 转报上级机关 转报上级机关 转报上级机关 汇集上报

3.按察使司 审判 审判 审判 最高上诉机关

3.总督或巡抚 批示 批示 批示

4.刑部 复审 最终判决 汇集上报

5.三法司 最终判决

6.皇帝 批示

据表可知,清代( )

A. 形成权责较为清晰的司法体系 B. 强调将地方司法权收归中央

C. 极力削弱地方政府的行政权力 D. 注重将行政权与司法权分离

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是推断题。时空是清代(中国)。据表格信息可得出主要结论:清代的司法制度运动程序中,不同的层级,针对不同的案件,行使不同的权力,说明形成权责较为清晰的司法体系,A项正确;表格中给予地方的司法权力较多,排除B项;表格中,地方的司法权力较多,并不是在极力削弱,排除C项;材料体现的司法权,无法得出行政权与司法权的联系,排除D项。故选A项。

6. 读下表

人物 主张

郑观应(1842~1921) ……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉

薛福成(1838~1894) 衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

由表可知,郑、薛二人( )

A. 在是否要学习国际法上有分歧 B. 一致认为富国强兵才是根本

C. 在自强与求富的先后上有分歧 D. 都认为国际法维护强国利益

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是推断题。时空是:近代(中国)。根据材料“强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也,......衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之”可知,两者认为弱国是不会在国际法中受益的,只有强国才能受益于国际法,体现出两者对富国强兵的认同,B项正确;材料突出的是两者对富国强兵的看法,并不是学习国际法上的分歧,排除A项;两者在自强与求富的先后上并没有分歧,排除C项;国际法维护各国利益,但是强国更能受益,并不是维护强国利益,排除D项。故选B项。

7. 有学者将中国近代工业的发展分为官督商办时代、外人兴业时代、国人兴业时代和自觉的发展期四个阶段。其中“自觉的发展期”是指( )

A. 洋务运动时期 B. 甲午战争后

C. 清末新政时期 D. 辛亥革命后

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是正向题。时空是近代(中国)。据材料“有学者将中国近代工业的发展分为官督商办时代、外人兴业时代、国人兴业时代和自觉的发展期四个阶段”结合所学可知,辛亥革命推翻了封建帝制,为民族资本主义的发展扫除了一定的障碍,近代中国工业进入了“自觉的发展期”,D项正确;洋务运动时期是官督商办时代,排除A项;《马关条约》的签订,允许在华投资设厂,进入外人兴业时代,排除B项;清末新政时期是国人兴业时代,排除C项。故选D项。

8. 1919年,中国派出参加巴黎和会的代表是北洋政府的陆征祥、顾维钩、施肇基、魏组宸以及广州军政府代表王正廷等;1945年,中国派出参加联合国制宪会议的代表是国民政府的宋子文、顾维钩、王宠惠以及中国共产党和解放区人民代表董必武等。这反映出( )

A. 社会主义道路赢得西方尊重 B. 中国的国际地位逐渐提升

C. 中国人民对统一的高度认同 D. 团结合作是各党派的共识

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“北洋政府的陆征祥、顾维钩、施肇基、魏组宸以及广州军政府代表王正廷等”、“国民政府的宋子文、顾维钩、王宠惠以及中国共产党和解放区人民代表董必武等”结合所学知识可知,两次参加国际会议的代表都有两个政府或者政党人物参加,反映出中国人民对统一的高度认同,C项正确;A项与材料主旨无关,排除A项;材料无法体现出中国的国际地位逐渐提升,排除B项;共识一词过于绝对,无法得知所有党派对于团结合作的态度,排除D项。故选C项。

9. 20世纪50年代,西方国家对埃及实行经济制裁。中国在1954-1955年向埃及购买3000多万美元的棉花和棉纱之后,于1956年再次购买1000万英镑埃棉,其中现汇支付590万英镑。新中国这些举措旨在( )

A. 解决工业原料紧张困境 B. 支持反殖民族独立运动

C. 维护中国周边和平稳定 D. 支援各国社会主义革命

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是目的题。时空是20世纪50年代(中国和埃及)。据材料“20世纪50年代,西方国家对埃及实行经济制裁。中国在1954——1955年向埃及购买3000多万美元的棉花和棉纱之后”可以看出,20世纪50年代,西方对埃及进行经济封锁,新中国作为反殖反帝的一份子,通过自身的行动支持埃及反殖民族独立运动,B项正确;材料突出的是对埃及反殖民族独立的支持,并未提及工业原料的紧张状况,排除A项;埃及并不是中国的周边国家,排除C项;仅从对埃及一国的支持,无法得出支援各国社会主义革命,排除D项。故选B项。

10. 自20世纪80年代开始出现“民工潮”,从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区。据估计1994年全国跨省跨地区的民工流动总量约2000万人。当时“民工潮”的出现( )

A. 促进了农村经济体制改革 B. 推动沿海城市对外开放

C. 使劳动力得到更有效配置 D. 导致我国人口加快增长

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是影响题。时空是20世纪80年代(中国)。据材料“从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区”,结合所学可知,改革开放的推动下,劳动力向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区等发达地区流动,使得劳动力得到更好的利用,C项正确;仅从材料,无法得出其对农村经济体制改革的影响,排除A项;“民工潮”会推动沿海城市的发展,但无法得出对沿海城市对外开放的影响,排除B项;“民工潮”的出现,不一定会导致人口快速增长,排除D项。故选C项。

11. 1939年,美国考古学家在美塞尼亚西南海岸找到了传说中由涅斯托尔统治的派罗斯王官;1953年,英国人文特里斯成功解读线形文字B,证明它是一种古老的希腊语。经过这一系列的努力,古希腊文明史被提前到公元前2千纪。这说明( )

A. 历史研究依赖于考古学成就 B. 新的学术成果拓展了历史认识

C. 历史解释推动了历史学发展 D. 史学研究必须走国际合作之路

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是古代史(希腊)。据材料“美国考古学家在美塞尼亚西南海岸找到了传说中由涅斯托尔统治的派罗斯王官……经过这一系列的努力,古希腊文明史被提前到公元前2千纪”,可知,美国考古学家的考古发现,以及英国人对线形文字的解读,使得重新定义了古希腊文明的时间,说明新的学术成果拓展了历史认识,B项正确;历史研究依靠的文献和考古,两者结合,并不是单一依靠考古,排除A项;材料突出的是新的学术成果的影响,并不是历史解释的影响,排除C项;“必须走国际合作之路”,表述绝对,排除D项。故选B项。

12. 公元9世纪,一位阿拉伯学者写道:“印度的文献被翻译,希腊人的智慧也被译了出来,还有波斯的文学,也翻译了”“这让一些作品增色不少”。由此可知,当时( )

A 阿拉伯帝国统治范围广大 B. 阿拉伯文化源自于希腊文化

C. 西亚地区是世界文化中心 D. 阿拉伯人成为文化交流桥梁

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:公元9世纪(阿拉伯帝国)。根据材料“印度”、“希腊”、“波斯”结合所学知识可知,阿拉伯帝国翻译了印度、希腊、波斯的作品,东西方文化在这里交汇,阿拉伯人成为文化交流桥梁,D项正确;材料强调的是文化交流,与统治范围无关,排除A项;材料没有提及阿拉伯文化源自希腊文化,排除B项;材料没有体现出西亚地区是世界文化中心,排除C项。故选D项。

13. 法国在大革命前有上万种度量衡,当时普遍存在以人的肢体(如脚或步)作为长度单位的情况,各地标准不一。大革命确立起诸多全国统一的、理性化、固定进制的度量衡新命名,如十进制的厘米、分米和米。这反映了当时( )

A. 民族主义成为主流思潮 B. 工业革命对法国的影响

C. 对封建制度的全盘否定 D. 科学和理性主义的传播

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是近代(法国)。据材料“大革命确立起诸多全国统一的、理性化、固定进制的度量衡新命名,如十进制的厘米、分米和米”可知,大革命前,各地标准不一,较为混乱,但是随着科学和理性主义等启蒙思想的传播,法国大革命后,逐步建立起全国统一的度量衡新命名,D项正确;仅从材料,无法得出民族主义的相关信息,排除A项;材料强调的是科学和理性的影响,并不是工业革命的影响,排除B项;“全盘否定”,表述绝对,排除C项。故选D项。

14. 20世纪初,美国总统西奥多·罗斯福指出:“美国的唯一愿望是看到邻国稳定、有序和繁荣……如果(邻国)长期作恶,或者治国无能,导致文明社会之间的纽带全盘松弛,那么在美洲,就像在其他地方一样,最终需要某个文明国家出面于预。”这说明当时美国( )

A. 企图实行称霸全球政策 B. 致力于促进美洲发展

C. 无力镇压拉美独立运动 D. 将美洲视为势力范围

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪初(美国)。根据材料“那么在美洲,就像在其他地方一样,最终需要某个文明国家出面于预”结合所学知识可知,20世纪初,第二次工业革命后,美国经济实力大增,凭借其大为增强的军事经济力量,积极推行向外扩张计划,将美洲视为势力范围,D项正确;材料体现的针对美洲,与称霸全球无关,排除A项;B项与史实不符,材料是维护美国的利益,不是促进美洲发展,排除B项;材料不涉及拉美独立运动,排除C项。故选D项。

15. 下图为20世纪40年代,美国战时生产委员会制作一幅宣传海报。该海报表明,当时( )

A. 美国集中力量发展军工产业 B. 反法西斯同盟处于失利境地

C. 美苏两国军备竞赛愈演愈烈 D. 美国在大战中耗尽战略资源

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪40年代(美国)。根据材料“save your cans”可知,意思是保护好你的金属罐(资源),结合所学知识,二战期间,资源稀缺,海报宣传每个人都必须为战争尽自己的一份力量,一个战时的国家不能承受不必要的浪费,反映了当时美国在大战中耗尽战略资源,D项正确;材料并未提到美国大力发展军工产业,排除A项;材料强调美国内部要节约资源,无法说明战争中的情况,排除B项;此时美苏属于同盟关系,还未开始军备竞赛,排除C项。故选D项。

16. 读下图:

导致美国发起制裁趋势发生变化的重要因素是,这一时期( )

A. 经济全球化的趋势增强 B. 世界格局发生剧烈变动

C. 美国综合国力相对衰落 D. 第三世界国家力量增长

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:1990年至1999年(美国)。据材料信息可知,1990年至1999年,经济全球化进一步加强,各国经济联系更加紧密,美国的制裁数量呈现波动变化趋势,A项正确;世界格局发生剧烈变动是在1991年,但1992年以后的仍有波动,说明世界格局变动不是主要原因,排除B项;20世纪90年代美国经济发展迅速,排除C项;材料内容与第三世界国家力量的增长无关,排除D项。故选A项。

二、非选择题(本部分共有4题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共计52分。)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 大榭岛遗址的年代相当于龙山文化早期,发现了双排并连的盐灶,手制厚胎粗糙的煮盐陶盆,用于支撑陶盆的烧土柱等。先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步,尤其出现了有意用草木灰铺就的摊场,来泼洒卤水并刮取生成的盐土,以及周壁抹泥防渗的淋卤坑,来过滤盐土获得符合煎煮要求的高浓度卤水,这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺“淋煎法”。

——摘编自王青、曹洋《我国海盐考古二十年回顾》

材料二 把古沉船“华光礁1号”上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。

“华光礁I号”的船载货物类别,是宋代海外贸易商品的一个缩影,其中尤以外销陶瓷器最为突出。因“华光礁1号”是一艘南宋早期沉船,各窑口的工匠按自己的理解生产瓷器。到了“南澳1号”沉船所处的明代中晚期,大量带有异域风情的瓷器出现,海外贸易实现了从过去的纯输出到“订制”输出的转变。

——摘编自符宇群:《贾宾:“海丝”古沉船如何诉说中外交流往事》

(1)分别说明材料一、材料二作者如何运用考古成果进行史学研究。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“华光礁I号”的考古文物可用于研究哪些历史课题(拟出一个课题名称即可)。为深入开展所列课题的研究,请简要阐述你的研究思路。

【答案】(1)研究方法:

材料一:将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

(2)历史课题:宋代商船的出海路线。

研究思路:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

【解析】

【小问1详解】

研究方法:本题是特点类材料分析题。时空是新时期时代晚期(中国);宋代(中国)。

材料一:根据材料一“先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。”“到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步。”“这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺‘淋煎法’。”并结合史学研究方法可知,材料一将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”并结合史学研究方法可知,材料二作者将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

【小问2详解】

历史课题:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”可将研究的历史课题拟定为:宋代商船的出海路线。

研究思路:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”并结合史学研究方法可将研究思路梳理为:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 窃维东西各邦,其开化后于我国。而近今以来,政举事理,且驳驳为文明之先导矣。撑考其故,实本于教育之普及,学校之勃兴。然以少数之学校,授学有秩序,毕业有程限,其所养成之人才,岂能蔚为通儒,尊其绝学,盖有图书馆、博物院,以为学校之后盾。使承学之彦,有所参考,有所实验,得以综合古今,搜讨而研论之耳。……今为我国计,不如采用博物图书二馆之制,合为博览馆,饬下各行省一律筹建。

——张謇《上学部请设博览馆议》(1905年)

材料二 民国初期,政府认识到“中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存”。首次以国家的名义对文物采取了各种保护措施,如颁发文物保护的政策法规、查办文物的盗毁与流失等,创建国立历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院等文物保管机构。中国具有现代意义的文物保护事业在这一时期逐渐成型。

——李守义《民国初期文物保护工作的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明张謇提倡建博览馆的缘由。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国初期文物保护特点及背景。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简述文物保护对于当今中国的意义。

【答案】(1)缘由:教育的普及和学校的勃兴;学校数量较少,毕业生的能力有限。

(2)特点:政府认识到文化、艺术和国粹的保护的重要性;颁布了文物保护的政策法规,并对盗窃和流失的文物进行了查办;建立了国立历史博物馆、古物陈列所和故宫博物院等文物保管机构。

背景:民国初期是中国社会经历了战乱、政权更迭以及旧制度瓦解的时期;政府的意识形态有了转变,开始强调民族意识和文化自信。

(3)意义:保护文物可以让人们更好地了解和认识自己的历史和文化,增强民族自豪感和文化自信;其次,文物保护也是传承和发展文化遗产的基础。文物的保护不仅涉及到物质的保存,还包括对相关知识、传统技艺和鉴赏能力的传承;最后,文物保护也具有经济和旅游价值,文物是吸引游客、促进旅游业发展的重要资源,保护文物不仅可以为当地经济带来收益,还可以提升国家形象和软实力。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类材料分析题。时空是1905年的中国。根据材料“撑考其故,实本于教育之普及,学校之勃兴”,并结合所学知识可知,张謇倡建博览馆的缘由是教育的普及和学校的勃兴;由材料“然以少数之学校,授学有秩序,毕业有程限,其所养成之人才,岂能蔚为通儒,尊其绝学,”可知,学校数量较少,毕业生生的能力有限。

【小问2详解】

本题是特点类和背景类材料分析题。时空是民国初期的中国。根据材料“政府认识到‘中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存’”可知,政府认识到文化、艺术和国粹的保护的重要性;根据材料“中国具有现代意义的文物保护事业在这一时期逐渐成型”,并结合所学知识可知,颁布了文物保护的政策法规,并对盗窃和流失的文物进行了查办;根据材料“建国立历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院等文物保管机构”可知,建立了国立历史博物馆、古物陈列所和故宫博物院等文物保管机构。

背景:根据所学知识可知,民国初期是中国社会经历了战乱、政权更迭以及旧制度瓦解的时期;根据材料“中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存”可知,政府的意识形态有了转变,开始强调民族意识和文化自信。

【小问3详解】

本题是影响类材料分析题。时空是现代中国。根据以上材料并结合所学知识,文物保护对于当今中国具有重要意义。首先,文物代表了一个国家的历史、文化和传统,是民族记忆的见证,具有重要的历史和艺术价值。保护文物可以让人们更好地了解和认识自己的历史和文化,增强民族自豪感和文化自信。其次,文物保护也是传承和发展文化遗产的基础。通过保护和研究文物,可以挖掘出更多的历史信息和文化价值,启迪人们的创造力和智慧。文物的保护不仅涉及到物质的保存,还包括对相关知识、传统技艺和鉴赏能力的传承。此外,文物保护也具有经济和旅游价值。文物是吸引游客、促进旅游业发展的重要资源。保护文物不仅可以为当地经济带来收益,还可以提升国家形象和软实力。综上所述,文物保护对于当今中国的意义是多方面的,既涉及到国家的文化自信和认同,也涉及到传承和发展文化遗产,同时还具有经济和旅游价值。因此,保护文物不仅是维护国家和民族的利益,也是传递人类文明和实现可持续发展的重要任务。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代陶瓷产地广泛,产量巨大,不少远销海外,著名的有汝窑、钧窑、磁窑、越窑等,烧掉的林木不在少数。《宋史·食货志》说,拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右。若按每亩伐木10立方米,每立方米重约1000斤,出炭率20%计,仅东京(汴京)一城每年就烧掉1万亩森林。宋金时期人口以1亿计,每年仅燃料一项就要烧掉100万亩森林。

——据《中国大通史》

材料二

表:每年人均能源的使用

人类自身的基本需求 1*

狩猎和采集社会 3-6

农业社会 18-24

工业社会 70-80

*这里的单位指的是成年人平均的基本新陈代谢需要的能量,大概是每年30-50亿焦耳。

——麦克尼尔《人类之网:鸟瞰世界》

(1)根据材料一并结合所学知识、概括指出宋金时期能源消耗大的经济因素,并分析材料一作者估算方式可能存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明从农业社会到工业社会人均能源的使用急剧变化的原因。

【答案】(1)经济因素:陶瓷产业的发展;都城人口的增加。

问题:粗略估算木材消耗,与实际森林消失情况相差过大。

(2)原因:现代机器产生与使用;人类活动密集、交往更为频繁等。

【解析】

【小问1详解】

本题特点类材料分析题。时空是宋金时期(中国)。

因素:据材料“宋代陶瓷产地广泛,产量巨大,不少远销海外,著名的有汝窑、钧窑、磁窑、越窑等”,得出陶瓷产业的发展;据材料“拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右”,得出都城人口的增加。

问题:据材料“拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右”,得出粗略估算木材消耗,与实际森林消失情况相差过大。

【小问2详解】

本题是背景类材料分析题。时空是古代至近现代(世界)。

原因:从机器的使用分析,得出现代机器的产生与使用;从人类活动以及联系分析,得出人类活动密集、交往更为频繁等。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 表:某学者所整理的1914年欧洲若干国家的基本状况

国别 1914年基本概况

英国 将德国视为最大竞争对手,与其进行海军军备竞赛,与日本结成英日同盟,企图维系其国际地位。国内爱尔兰不断寻求脱离英国自治,工人阶级与资产阶级矛盾尖锐。是老牌的殖民帝国。

法国 国力不断衰弱,企图通过贷款拉拢一些国家,结成盟友对抗德国,争霸欧洲大陆。以高利贷资本援助俄国以发展本国资本主义。与德国有领土及殖民地争端。

德国 煤炭产量由1890年8900万吨猛增到2.44亿吨,工业实力增长,国民信奉狂热的扩张主义。争夺殖民地,寻求欧洲乃至世界的领导地位。

沙俄 拥有欧洲规模最大的军队,铁路建设飞速发展,然而基础设施陈旧,工业化水平极低,资本严重依赖外国投资,农民骚乱频繁。与德国有贸易摩擦。

奥匈帝国 经济总童只有英国的三分之一,内部发展不均衡,工业化有明显区域性,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。

——整理自刘慧《国际体系中的随机性微观事件》

请围绕“战争与和平”的主题,从材料中提炼出一个论题并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

【答案】论题:帝国主义政治经济的不平衡带来了一战的爆发。

论述:一战的爆发,不是偶然的,而是必然的。英国作为老牌的殖民帝国,面临德国的强力竞争,为维系其地位,疯狂进行军备竞赛。法国想要称霸欧洲,但是实力不够,进而拉拢一些国家对抗德国。德国在第二次工业革命的推动下,企图夺取世界的领导地位。沙俄本国国内矛盾尖锐,且外部与德国也有贸易摩擦。奥匈帝国内部发展不均衡,工业化有明显区域性,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。

由此可见,欧洲主要资本主义国家,都有着各种各样的矛盾,战争一触即发,不可避免。

【解析】

【详解】本题是论述题之探究结论论证题。时空是1914年(欧洲)。据材料“某学者所整理的1914年欧洲若干国家的基本状况”,结合表格信息“英国,将德国视为最大竞争对手,与其进行海军军备竞赛,与日本结成英日同盟,企图维系其国际地位。”“法国,国力不断衰弱,企图通过贷款拉拢一些国家,结成盟友对抗德国,争霸欧洲大陆。”“德国,争夺殖民地,寻求欧洲乃至世界的领导地位。”“沙俄,与德国有贸易摩擦。”“奥匈帝国,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。”可得出论题:帝国主义政治经济的不平衡带来了一战的爆发。论述:首先,说明一战的必然性。其次,分别就不同国家进行说明分析,对英国、法国、德国、沙俄以及奥匈帝国等国的状况进行分析即可。最后总结,得出欧洲主要资本主义国家,都有着各种各样的矛盾,战争一触即发,不可避免。

历史

本卷共100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号分别填写在答题卡上。

2.单项选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必.须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答卷前必须先填好答题卡的密封线内各项内容。答案必须写在答题纸上各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卡交回。

第一卷选择题(共48分)

一、选择题(本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1. 在遭遇自然灾害时,商王作为群巫之长和统治者,不仅对民众进行精神安抚,还让灾民尽快得到物资救助。商王以下,宗、祝卜、史等人既是商王进行占卜的辅助者,也是落实救灾措施的具体执行者。这反映出商朝( )

A. 充满了神权以及专制色彩 B. 防灾救灾是商王的主要职责

C. 国家机构的治理功能增强 D. 已形成完备的官僚政治体系

2. 董仲舒认为,世界由天、地、人三者构成,受命于天的圣人为王,王代天施政,是沟通天人的纽带,王在人间具有最高权威,是世俗权力中心的原点。董仲舒这一思想( )

A. 抛弃了先秦儒学的思想内核 B. 旨在劝诫统治者顺应自然

C. 奠定了中央集权的理论基础 D. 迎合了当时统治者的需要

3. 唐中后期乡村的里正、村长及保长等人的事权逐渐加重,因为流动频繁的寄住户、浮户等客户也需要缴税,同时纳税对象的土地、屋宇等资产以及人丁、户等也都需要核定。这一情况表明,当时( )

A. 税制改革扩大了基层事权 B. 中央对藩镇的控制力削弱

C. 基层自治的雏形逐渐形成 D. 政府加强对农民人身控制

4. 据学者研究,明代海外贸易饷税收入很高的万历二十二年(1594年)为二万九千两白银,而万历年间钱赋收入每年大约是四百万两白银,海外贸易收入在整个财政中占0.7%。这说明,当时( )

A. 工商业经济发展出现迟滞 B. 海外贸易对国内影响有限

C. 海禁政策已无法继续维系 D. 中国在外贸中处于不利地位

5. 读表:清代司法制度的运作程序

层级 案件种类

死刑案 流刑案及涉及杀人的徒刑案 徙刑案 笞杖刑案

1.州、县 侦察 侦察 侦察 审判

2.府 转报上级机关 转报上级机关 转报上级机关 汇集上报

3.按察使司 审判 审判 审判 最高上诉机关

3总督或巡抚 批示 批示 批示

4.刑部 复审 最终判决 汇集上报

5.三法司 最终判决

6.皇帝 批示

据表可知,清代( )

A. 形成权责较为清晰的司法体系 B. 强调将地方司法权收归中央

C. 极力削弱地方政府行政权力 D. 注重将行政权与司法权分离

6. 读下表

人物 主张

郑观应(1842~1921) ……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉

薛福成(1838~1894) 衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

由表可知,郑、薛二人( )

A. 在是否要学习国际法上有分歧 B. 一致认为富国强兵才是根本

C. 在自强与求富的先后上有分歧 D. 都认为国际法维护强国利益

7. 有学者将中国近代工业发展分为官督商办时代、外人兴业时代、国人兴业时代和自觉的发展期四个阶段。其中“自觉的发展期”是指( )

A. 洋务运动时期 B. 甲午战争后

C. 清末新政时期 D. 辛亥革命后

8. 1919年,中国派出参加巴黎和会的代表是北洋政府的陆征祥、顾维钩、施肇基、魏组宸以及广州军政府代表王正廷等;1945年,中国派出参加联合国制宪会议的代表是国民政府的宋子文、顾维钩、王宠惠以及中国共产党和解放区人民代表董必武等。这反映出( )

A. 社会主义道路赢得西方尊重 B. 中国的国际地位逐渐提升

C. 中国人民对统一的高度认同 D. 团结合作是各党派的共识

9. 20世纪50年代,西方国家对埃及实行经济制裁。中国在1954-1955年向埃及购买3000多万美元的棉花和棉纱之后,于1956年再次购买1000万英镑埃棉,其中现汇支付590万英镑。新中国这些举措旨在( )

A. 解决工业原料紧张困境 B. 支持反殖民族独立运动

C 维护中国周边和平稳定 D. 支援各国社会主义革命

10. 自20世纪80年代开始出现“民工潮”,从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区。据估计1994年全国跨省跨地区的民工流动总量约2000万人。当时“民工潮”的出现( )

A. 促进了农村经济体制改革 B. 推动沿海城市对外开放

C. 使劳动力得到更有效配置 D. 导致我国人口加快增长

11. 1939年,美国考古学家在美塞尼亚西南海岸找到了传说中由涅斯托尔统治派罗斯王官;1953年,英国人文特里斯成功解读线形文字B,证明它是一种古老的希腊语。经过这一系列的努力,古希腊文明史被提前到公元前2千纪。这说明( )

A. 历史研究依赖于考古学成就 B. 新的学术成果拓展了历史认识

C. 历史解释推动了历史学发展 D. 史学研究必须走国际合作之路

12. 公元9世纪,一位阿拉伯学者写道:“印度的文献被翻译,希腊人的智慧也被译了出来,还有波斯的文学,也翻译了”“这让一些作品增色不少”。由此可知,当时( )

A. 阿拉伯帝国统治范围广大 B. 阿拉伯文化源自于希腊文化

C. 西亚地区是世界文化中心 D. 阿拉伯人成为文化交流桥梁

13. 法国在大革命前有上万种度量衡,当时普遍存在以人的肢体(如脚或步)作为长度单位的情况,各地标准不一。大革命确立起诸多全国统一的、理性化、固定进制的度量衡新命名,如十进制的厘米、分米和米。这反映了当时( )

A. 民族主义成为主流思潮 B. 工业革命对法国的影响

C. 对封建制度的全盘否定 D. 科学和理性主义的传播

14. 20世纪初,美国总统西奥多·罗斯福指出:“美国的唯一愿望是看到邻国稳定、有序和繁荣……如果(邻国)长期作恶,或者治国无能,导致文明社会之间的纽带全盘松弛,那么在美洲,就像在其他地方一样,最终需要某个文明国家出面于预。”这说明当时美国( )

A. 企图实行称霸全球政策 B. 致力于促进美洲发展

C. 无力镇压拉美独立运动 D. 将美洲视为势力范围

15. 下图为20世纪40年代,美国战时生产委员会制作的一幅宣传海报。该海报表明,当时( )

A. 美国集中力量发展军工产业 B. 反法西斯同盟处于失利境地

C. 美苏两国军备竞赛愈演愈烈 D. 美国在大战中耗尽战略资源

16. 读下图:

导致美国发起制裁趋势发生变化的重要因素是,这一时期( )

A. 经济全球化的趋势增强 B. 世界格局发生剧烈变动

C. 美国综合国力相对衰落 D. 第三世界国家力量增长

二、非选择题(本部分共有4题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共计52分。)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 大榭岛遗址的年代相当于龙山文化早期,发现了双排并连的盐灶,手制厚胎粗糙的煮盐陶盆,用于支撑陶盆的烧土柱等。先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步,尤其出现了有意用草木灰铺就的摊场,来泼洒卤水并刮取生成的盐土,以及周壁抹泥防渗的淋卤坑,来过滤盐土获得符合煎煮要求的高浓度卤水,这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺“淋煎法”。

——摘编自王青、曹洋《我国海盐考古二十年回顾》

材料二 把古沉船“华光礁1号”上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。

“华光礁I号”的船载货物类别,是宋代海外贸易商品的一个缩影,其中尤以外销陶瓷器最为突出。因“华光礁1号”是一艘南宋早期沉船,各窑口的工匠按自己的理解生产瓷器。到了“南澳1号”沉船所处的明代中晚期,大量带有异域风情的瓷器出现,海外贸易实现了从过去的纯输出到“订制”输出的转变。

——摘编自符宇群:《贾宾:“海丝”古沉船如何诉说中外交流往事》

(1)分别说明材料一、材料二作者如何运用考古成果进行史学研究。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“华光礁I号”的考古文物可用于研究哪些历史课题(拟出一个课题名称即可)。为深入开展所列课题的研究,请简要阐述你的研究思路。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 窃维东西各邦,其开化后于我国。而近今以来,政举事理,且驳驳为文明之先导矣。撑考其故,实本于教育之普及,学校之勃兴。然以少数之学校,授学有秩序,毕业有程限,其所养成之人才,岂能蔚为通儒,尊其绝学,盖有图书馆、博物院,以为学校之后盾。使承学之彦,有所参考,有所实验,得以综合古今,搜讨而研论之耳。……今为我国计,不如采用博物图书二馆之制,合为博览馆,饬下各行省一律筹建。

——张謇《上学部请设博览馆议》(1905年)

材料二 民国初期,政府认识到“中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存”。首次以国家的名义对文物采取了各种保护措施,如颁发文物保护的政策法规、查办文物的盗毁与流失等,创建国立历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院等文物保管机构。中国具有现代意义的文物保护事业在这一时期逐渐成型。

——李守义《民国初期文物保护工作的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明张謇提倡建博览馆的缘由。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国初期文物保护特点及背景。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简述文物保护对于当今中国的意义。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代陶瓷产地广泛,产量巨大,不少远销海外,著名的有汝窑、钧窑、磁窑、越窑等,烧掉的林木不在少数。《宋史·食货志》说,拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右。若按每亩伐木10立方米,每立方米重约1000斤,出炭率20%计,仅东京(汴京)一城每年就烧掉1万亩森林。宋金时期人口以1亿计,每年仅燃料一项就要烧掉100万亩森林。

——据《中国大通史》

材料二

表:每年人均能源的使用

人类自身的基本需求 1*

狩猎和采集社会 3-6

农业社会 18-24

工业社会 70-80

*这里的单位指的是成年人平均的基本新陈代谢需要的能量,大概是每年30-50亿焦耳。

——麦克尼尔《人类之网:鸟瞰世界》

(1)根据材料一并结合所学知识、概括指出宋金时期能源消耗大的经济因素,并分析材料一作者估算方式可能存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明从农业社会到工业社会人均能源的使用急剧变化的原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 表:某学者所整理的1914年欧洲若干国家的基本状况

国别 1914年基本概况

英国 将德国视为最大竞争对手,与其进行海军军备竞赛,与日本结成英日同盟,企图维系其国际地位。国内爱尔兰不断寻求脱离英国自治,工人阶级与资产阶级矛盾尖锐。是老牌的殖民帝国。

法国 国力不断衰弱,企图通过贷款拉拢一些国家,结成盟友对抗德国,争霸欧洲大陆。以高利贷资本援助俄国以发展本国资本主义。与德国有领土及殖民地争端。

德国 煤炭产量由1890年8900万吨猛增到2.44亿吨,工业实力增长,国民信奉狂热的扩张主义。争夺殖民地,寻求欧洲乃至世界的领导地位。

沙俄 拥有欧洲规模最大的军队,铁路建设飞速发展,然而基础设施陈旧,工业化水平极低,资本严重依赖外国投资,农民骚乱频繁。与德国有贸易摩擦。

奥匈帝国 经济总童只有英国的三分之一,内部发展不均衡,工业化有明显区域性,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。

——整理自刘慧《国际体系中的随机性微观事件》

请围绕“战争与和平”的主题,从材料中提炼出一个论题并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

汕头市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史 答案解析

本卷共100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号分别填写在答题卡上。

2.单项选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必.须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答卷前必须先填好答题卡的密封线内各项内容。答案必须写在答题纸上各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卡交回。

第一卷选择题(共48分)

一、选择题(本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1. 在遭遇自然灾害时,商王作为群巫之长和统治者,不仅对民众进行精神安抚,还让灾民尽快得到物资救助。商王以下,宗、祝卜、史等人既是商王进行占卜的辅助者,也是落实救灾措施的具体执行者。这反映出商朝( )

A. 充满了神权以及专制色彩 B. 防灾救灾是商王的主要职责

C. 国家机构的治理功能增强 D. 已形成完备的官僚政治体系

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:商朝(中国)。根据材料“商王以下,宗、祝卜、史等人既是商王进行占卜的辅助者,也是落实救灾措施的具体执行者”结合所学知识可知,商朝时,自然灾害发生后,商王以及其他官僚要进行救灾活动,反映出国家的治理功能增强,C项正确;材料强调的是救灾,不是神权色彩,排除A项;B项说法错误,商王的主要职责不是防灾救灾,排除B项;D项错误,此时的官僚体系并不完善,排除D项。故选C项。

2. 董仲舒认为,世界由天、地、人三者构成,受命于天的圣人为王,王代天施政,是沟通天人的纽带,王在人间具有最高权威,是世俗权力中心的原点。董仲舒这一思想( )

A. 抛弃了先秦儒学的思想内核 B. 旨在劝诫统治者顺应自然

C. 奠定了中央集权的理论基础 D. 迎合了当时统治者的需要

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是目的题和影响题。时空是西汉(中国)。据材料“受命于天的圣人为王,王代天施政,是沟通天人的纽带,王在人间具有最高权威,是世俗权力中心的原点”,可以看出,董仲舒认为,君权神授,王代天施政,在人间具有最高权威,迎合了统治者强化统治的需要,D项正确;董仲舒的思想并没有抛弃先秦儒学的思想内核,反而有一定的继承和发展,排除A项;顺应自然是道家思想,与材料不符,排除B项;法家思想主张依法治国,加强中央集权的思想为秦朝的统一和专制主义中央集权制度的建立奠定思想理论基础,与材料不符,排除C项。故选D项。

3. 唐中后期乡村的里正、村长及保长等人的事权逐渐加重,因为流动频繁的寄住户、浮户等客户也需要缴税,同时纳税对象的土地、屋宇等资产以及人丁、户等也都需要核定。这一情况表明,当时( )

A. 税制改革扩大了基层事权 B. 中央对藩镇的控制力削弱

C. 基层自治的雏形逐渐形成 D. 政府加强对农民人身控制

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝中后期(中国)。根据材料“流动频繁的寄住户、浮户等客户也需要缴税,同时纳税对象的土地、屋宇等资产以及人丁、户等也都需要核定”结合所学知识可知,两税法实施后,减轻了政府对农民的人身控制,人员流动频繁,且两税法按照人口与资产收税,不分“主客”,因此乡村的里正等人要经常核对资产、人口,人事权变重,反映出税制改革扩大了基层事权,A项正确;材料不涉及中央与藩镇关系,排除B项;材料与基层自治无关,排除C项;D项与史实不符,两税法后,减轻了政府对农民的人身控制,排除D项。故选A项。

4. 据学者研究,明代海外贸易饷税收入很高的万历二十二年(1594年)为二万九千两白银,而万历年间钱赋收入每年大约是四百万两白银,海外贸易收入在整个财政中占0.7%。这说明,当时( )

A. 工商业经济发展出现迟滞 B. 海外贸易对国内影响有限

C. 海禁政策已无法继续维系 D. 中国在外贸中处于不利地位

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“万历年间钱赋收入每年大约是四百万两白银,海外贸易收入在整个财政中占0.7%”结合所学知识可知,明朝海外贸易收入只占国家财政收入非常小的一部分,海外贸易对国内影响有限,B项正确;材料中并没有体现工商业经济发展出现迟滞,排除A项;此时海禁政策一直在实施,排除C项;D项与史实不符,此时中国在外贸中处于有利地位,排除D项。故选B项。

5. 读表:清代司法制度的运作程序

层级 案件种类

死刑案 流刑案及涉及杀人的徒刑案 徙刑案 笞杖刑案

1.州、县 侦察 侦察 侦察 审判

2.府 转报上级机关 转报上级机关 转报上级机关 汇集上报

3.按察使司 审判 审判 审判 最高上诉机关

3.总督或巡抚 批示 批示 批示

4.刑部 复审 最终判决 汇集上报

5.三法司 最终判决

6.皇帝 批示

据表可知,清代( )

A. 形成权责较为清晰的司法体系 B. 强调将地方司法权收归中央

C. 极力削弱地方政府的行政权力 D. 注重将行政权与司法权分离

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是推断题。时空是清代(中国)。据表格信息可得出主要结论:清代的司法制度运动程序中,不同的层级,针对不同的案件,行使不同的权力,说明形成权责较为清晰的司法体系,A项正确;表格中给予地方的司法权力较多,排除B项;表格中,地方的司法权力较多,并不是在极力削弱,排除C项;材料体现的司法权,无法得出行政权与司法权的联系,排除D项。故选A项。

6. 读下表

人物 主张

郑观应(1842~1921) ……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉

薛福成(1838~1894) 衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

由表可知,郑、薛二人( )

A. 在是否要学习国际法上有分歧 B. 一致认为富国强兵才是根本

C. 在自强与求富的先后上有分歧 D. 都认为国际法维护强国利益

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是推断题。时空是:近代(中国)。根据材料“强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也,......衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之”可知,两者认为弱国是不会在国际法中受益的,只有强国才能受益于国际法,体现出两者对富国强兵的认同,B项正确;材料突出的是两者对富国强兵的看法,并不是学习国际法上的分歧,排除A项;两者在自强与求富的先后上并没有分歧,排除C项;国际法维护各国利益,但是强国更能受益,并不是维护强国利益,排除D项。故选B项。

7. 有学者将中国近代工业的发展分为官督商办时代、外人兴业时代、国人兴业时代和自觉的发展期四个阶段。其中“自觉的发展期”是指( )

A. 洋务运动时期 B. 甲午战争后

C. 清末新政时期 D. 辛亥革命后

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是正向题。时空是近代(中国)。据材料“有学者将中国近代工业的发展分为官督商办时代、外人兴业时代、国人兴业时代和自觉的发展期四个阶段”结合所学可知,辛亥革命推翻了封建帝制,为民族资本主义的发展扫除了一定的障碍,近代中国工业进入了“自觉的发展期”,D项正确;洋务运动时期是官督商办时代,排除A项;《马关条约》的签订,允许在华投资设厂,进入外人兴业时代,排除B项;清末新政时期是国人兴业时代,排除C项。故选D项。

8. 1919年,中国派出参加巴黎和会的代表是北洋政府的陆征祥、顾维钩、施肇基、魏组宸以及广州军政府代表王正廷等;1945年,中国派出参加联合国制宪会议的代表是国民政府的宋子文、顾维钩、王宠惠以及中国共产党和解放区人民代表董必武等。这反映出( )

A. 社会主义道路赢得西方尊重 B. 中国的国际地位逐渐提升

C. 中国人民对统一的高度认同 D. 团结合作是各党派的共识

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“北洋政府的陆征祥、顾维钩、施肇基、魏组宸以及广州军政府代表王正廷等”、“国民政府的宋子文、顾维钩、王宠惠以及中国共产党和解放区人民代表董必武等”结合所学知识可知,两次参加国际会议的代表都有两个政府或者政党人物参加,反映出中国人民对统一的高度认同,C项正确;A项与材料主旨无关,排除A项;材料无法体现出中国的国际地位逐渐提升,排除B项;共识一词过于绝对,无法得知所有党派对于团结合作的态度,排除D项。故选C项。

9. 20世纪50年代,西方国家对埃及实行经济制裁。中国在1954-1955年向埃及购买3000多万美元的棉花和棉纱之后,于1956年再次购买1000万英镑埃棉,其中现汇支付590万英镑。新中国这些举措旨在( )

A. 解决工业原料紧张困境 B. 支持反殖民族独立运动

C. 维护中国周边和平稳定 D. 支援各国社会主义革命

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是目的题。时空是20世纪50年代(中国和埃及)。据材料“20世纪50年代,西方国家对埃及实行经济制裁。中国在1954——1955年向埃及购买3000多万美元的棉花和棉纱之后”可以看出,20世纪50年代,西方对埃及进行经济封锁,新中国作为反殖反帝的一份子,通过自身的行动支持埃及反殖民族独立运动,B项正确;材料突出的是对埃及反殖民族独立的支持,并未提及工业原料的紧张状况,排除A项;埃及并不是中国的周边国家,排除C项;仅从对埃及一国的支持,无法得出支援各国社会主义革命,排除D项。故选B项。

10. 自20世纪80年代开始出现“民工潮”,从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区。据估计1994年全国跨省跨地区的民工流动总量约2000万人。当时“民工潮”的出现( )

A. 促进了农村经济体制改革 B. 推动沿海城市对外开放

C. 使劳动力得到更有效配置 D. 导致我国人口加快增长

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是影响题。时空是20世纪80年代(中国)。据材料“从四川、安徽、河南等10多个省输出的劳动力,集中流向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区”,结合所学可知,改革开放的推动下,劳动力向珠江三角洲、沪宁杭、京津和福建沿海地区等发达地区流动,使得劳动力得到更好的利用,C项正确;仅从材料,无法得出其对农村经济体制改革的影响,排除A项;“民工潮”会推动沿海城市的发展,但无法得出对沿海城市对外开放的影响,排除B项;“民工潮”的出现,不一定会导致人口快速增长,排除D项。故选C项。

11. 1939年,美国考古学家在美塞尼亚西南海岸找到了传说中由涅斯托尔统治的派罗斯王官;1953年,英国人文特里斯成功解读线形文字B,证明它是一种古老的希腊语。经过这一系列的努力,古希腊文明史被提前到公元前2千纪。这说明( )

A. 历史研究依赖于考古学成就 B. 新的学术成果拓展了历史认识

C. 历史解释推动了历史学发展 D. 史学研究必须走国际合作之路

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是古代史(希腊)。据材料“美国考古学家在美塞尼亚西南海岸找到了传说中由涅斯托尔统治的派罗斯王官……经过这一系列的努力,古希腊文明史被提前到公元前2千纪”,可知,美国考古学家的考古发现,以及英国人对线形文字的解读,使得重新定义了古希腊文明的时间,说明新的学术成果拓展了历史认识,B项正确;历史研究依靠的文献和考古,两者结合,并不是单一依靠考古,排除A项;材料突出的是新的学术成果的影响,并不是历史解释的影响,排除C项;“必须走国际合作之路”,表述绝对,排除D项。故选B项。

12. 公元9世纪,一位阿拉伯学者写道:“印度的文献被翻译,希腊人的智慧也被译了出来,还有波斯的文学,也翻译了”“这让一些作品增色不少”。由此可知,当时( )

A 阿拉伯帝国统治范围广大 B. 阿拉伯文化源自于希腊文化

C. 西亚地区是世界文化中心 D. 阿拉伯人成为文化交流桥梁

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:公元9世纪(阿拉伯帝国)。根据材料“印度”、“希腊”、“波斯”结合所学知识可知,阿拉伯帝国翻译了印度、希腊、波斯的作品,东西方文化在这里交汇,阿拉伯人成为文化交流桥梁,D项正确;材料强调的是文化交流,与统治范围无关,排除A项;材料没有提及阿拉伯文化源自希腊文化,排除B项;材料没有体现出西亚地区是世界文化中心,排除C项。故选D项。

13. 法国在大革命前有上万种度量衡,当时普遍存在以人的肢体(如脚或步)作为长度单位的情况,各地标准不一。大革命确立起诸多全国统一的、理性化、固定进制的度量衡新命名,如十进制的厘米、分米和米。这反映了当时( )

A. 民族主义成为主流思潮 B. 工业革命对法国的影响

C. 对封建制度的全盘否定 D. 科学和理性主义的传播

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是近代(法国)。据材料“大革命确立起诸多全国统一的、理性化、固定进制的度量衡新命名,如十进制的厘米、分米和米”可知,大革命前,各地标准不一,较为混乱,但是随着科学和理性主义等启蒙思想的传播,法国大革命后,逐步建立起全国统一的度量衡新命名,D项正确;仅从材料,无法得出民族主义的相关信息,排除A项;材料强调的是科学和理性的影响,并不是工业革命的影响,排除B项;“全盘否定”,表述绝对,排除C项。故选D项。

14. 20世纪初,美国总统西奥多·罗斯福指出:“美国的唯一愿望是看到邻国稳定、有序和繁荣……如果(邻国)长期作恶,或者治国无能,导致文明社会之间的纽带全盘松弛,那么在美洲,就像在其他地方一样,最终需要某个文明国家出面于预。”这说明当时美国( )

A. 企图实行称霸全球政策 B. 致力于促进美洲发展

C. 无力镇压拉美独立运动 D. 将美洲视为势力范围

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪初(美国)。根据材料“那么在美洲,就像在其他地方一样,最终需要某个文明国家出面于预”结合所学知识可知,20世纪初,第二次工业革命后,美国经济实力大增,凭借其大为增强的军事经济力量,积极推行向外扩张计划,将美洲视为势力范围,D项正确;材料体现的针对美洲,与称霸全球无关,排除A项;B项与史实不符,材料是维护美国的利益,不是促进美洲发展,排除B项;材料不涉及拉美独立运动,排除C项。故选D项。

15. 下图为20世纪40年代,美国战时生产委员会制作一幅宣传海报。该海报表明,当时( )

A. 美国集中力量发展军工产业 B. 反法西斯同盟处于失利境地

C. 美苏两国军备竞赛愈演愈烈 D. 美国在大战中耗尽战略资源

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪40年代(美国)。根据材料“save your cans”可知,意思是保护好你的金属罐(资源),结合所学知识,二战期间,资源稀缺,海报宣传每个人都必须为战争尽自己的一份力量,一个战时的国家不能承受不必要的浪费,反映了当时美国在大战中耗尽战略资源,D项正确;材料并未提到美国大力发展军工产业,排除A项;材料强调美国内部要节约资源,无法说明战争中的情况,排除B项;此时美苏属于同盟关系,还未开始军备竞赛,排除C项。故选D项。

16. 读下图:

导致美国发起制裁趋势发生变化的重要因素是,这一时期( )

A. 经济全球化的趋势增强 B. 世界格局发生剧烈变动

C. 美国综合国力相对衰落 D. 第三世界国家力量增长

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:1990年至1999年(美国)。据材料信息可知,1990年至1999年,经济全球化进一步加强,各国经济联系更加紧密,美国的制裁数量呈现波动变化趋势,A项正确;世界格局发生剧烈变动是在1991年,但1992年以后的仍有波动,说明世界格局变动不是主要原因,排除B项;20世纪90年代美国经济发展迅速,排除C项;材料内容与第三世界国家力量的增长无关,排除D项。故选A项。

二、非选择题(本部分共有4题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共计52分。)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 大榭岛遗址的年代相当于龙山文化早期,发现了双排并连的盐灶,手制厚胎粗糙的煮盐陶盆,用于支撑陶盆的烧土柱等。先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步,尤其出现了有意用草木灰铺就的摊场,来泼洒卤水并刮取生成的盐土,以及周壁抹泥防渗的淋卤坑,来过滤盐土获得符合煎煮要求的高浓度卤水,这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺“淋煎法”。

——摘编自王青、曹洋《我国海盐考古二十年回顾》

材料二 把古沉船“华光礁1号”上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。

“华光礁I号”的船载货物类别,是宋代海外贸易商品的一个缩影,其中尤以外销陶瓷器最为突出。因“华光礁1号”是一艘南宋早期沉船,各窑口的工匠按自己的理解生产瓷器。到了“南澳1号”沉船所处的明代中晚期,大量带有异域风情的瓷器出现,海外贸易实现了从过去的纯输出到“订制”输出的转变。

——摘编自符宇群:《贾宾:“海丝”古沉船如何诉说中外交流往事》

(1)分别说明材料一、材料二作者如何运用考古成果进行史学研究。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“华光礁I号”的考古文物可用于研究哪些历史课题(拟出一个课题名称即可)。为深入开展所列课题的研究,请简要阐述你的研究思路。

【答案】(1)研究方法:

材料一:将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

(2)历史课题:宋代商船的出海路线。

研究思路:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

【解析】

【小问1详解】

研究方法:本题是特点类材料分析题。时空是新时期时代晚期(中国);宋代(中国)。

材料一:根据材料一“先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。”“到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步。”“这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺‘淋煎法’。”并结合史学研究方法可知,材料一将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”并结合史学研究方法可知,材料二作者将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

【小问2详解】

历史课题:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”可将研究的历史课题拟定为:宋代商船的出海路线。

研究思路:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”并结合史学研究方法可将研究思路梳理为:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 窃维东西各邦,其开化后于我国。而近今以来,政举事理,且驳驳为文明之先导矣。撑考其故,实本于教育之普及,学校之勃兴。然以少数之学校,授学有秩序,毕业有程限,其所养成之人才,岂能蔚为通儒,尊其绝学,盖有图书馆、博物院,以为学校之后盾。使承学之彦,有所参考,有所实验,得以综合古今,搜讨而研论之耳。……今为我国计,不如采用博物图书二馆之制,合为博览馆,饬下各行省一律筹建。

——张謇《上学部请设博览馆议》(1905年)

材料二 民国初期,政府认识到“中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存”。首次以国家的名义对文物采取了各种保护措施,如颁发文物保护的政策法规、查办文物的盗毁与流失等,创建国立历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院等文物保管机构。中国具有现代意义的文物保护事业在这一时期逐渐成型。

——李守义《民国初期文物保护工作的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明张謇提倡建博览馆的缘由。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国初期文物保护特点及背景。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简述文物保护对于当今中国的意义。

【答案】(1)缘由:教育的普及和学校的勃兴;学校数量较少,毕业生的能力有限。

(2)特点:政府认识到文化、艺术和国粹的保护的重要性;颁布了文物保护的政策法规,并对盗窃和流失的文物进行了查办;建立了国立历史博物馆、古物陈列所和故宫博物院等文物保管机构。

背景:民国初期是中国社会经历了战乱、政权更迭以及旧制度瓦解的时期;政府的意识形态有了转变,开始强调民族意识和文化自信。

(3)意义:保护文物可以让人们更好地了解和认识自己的历史和文化,增强民族自豪感和文化自信;其次,文物保护也是传承和发展文化遗产的基础。文物的保护不仅涉及到物质的保存,还包括对相关知识、传统技艺和鉴赏能力的传承;最后,文物保护也具有经济和旅游价值,文物是吸引游客、促进旅游业发展的重要资源,保护文物不仅可以为当地经济带来收益,还可以提升国家形象和软实力。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类材料分析题。时空是1905年的中国。根据材料“撑考其故,实本于教育之普及,学校之勃兴”,并结合所学知识可知,张謇倡建博览馆的缘由是教育的普及和学校的勃兴;由材料“然以少数之学校,授学有秩序,毕业有程限,其所养成之人才,岂能蔚为通儒,尊其绝学,”可知,学校数量较少,毕业生生的能力有限。

【小问2详解】

本题是特点类和背景类材料分析题。时空是民国初期的中国。根据材料“政府认识到‘中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存’”可知,政府认识到文化、艺术和国粹的保护的重要性;根据材料“中国具有现代意义的文物保护事业在这一时期逐渐成型”,并结合所学知识可知,颁布了文物保护的政策法规,并对盗窃和流失的文物进行了查办;根据材料“建国立历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院等文物保管机构”可知,建立了国立历史博物馆、古物陈列所和故宫博物院等文物保管机构。

背景:根据所学知识可知,民国初期是中国社会经历了战乱、政权更迭以及旧制度瓦解的时期;根据材料“中国文化最古,艺术最精,凡国家之所留贻,社会之所珍护,非但供考古之研究,实关于国粹之保存”可知,政府的意识形态有了转变,开始强调民族意识和文化自信。

【小问3详解】

本题是影响类材料分析题。时空是现代中国。根据以上材料并结合所学知识,文物保护对于当今中国具有重要意义。首先,文物代表了一个国家的历史、文化和传统,是民族记忆的见证,具有重要的历史和艺术价值。保护文物可以让人们更好地了解和认识自己的历史和文化,增强民族自豪感和文化自信。其次,文物保护也是传承和发展文化遗产的基础。通过保护和研究文物,可以挖掘出更多的历史信息和文化价值,启迪人们的创造力和智慧。文物的保护不仅涉及到物质的保存,还包括对相关知识、传统技艺和鉴赏能力的传承。此外,文物保护也具有经济和旅游价值。文物是吸引游客、促进旅游业发展的重要资源。保护文物不仅可以为当地经济带来收益,还可以提升国家形象和软实力。综上所述,文物保护对于当今中国的意义是多方面的,既涉及到国家的文化自信和认同,也涉及到传承和发展文化遗产,同时还具有经济和旅游价值。因此,保护文物不仅是维护国家和民族的利益,也是传递人类文明和实现可持续发展的重要任务。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代陶瓷产地广泛,产量巨大,不少远销海外,著名的有汝窑、钧窑、磁窑、越窑等,烧掉的林木不在少数。《宋史·食货志》说,拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右。若按每亩伐木10立方米,每立方米重约1000斤,出炭率20%计,仅东京(汴京)一城每年就烧掉1万亩森林。宋金时期人口以1亿计,每年仅燃料一项就要烧掉100万亩森林。

——据《中国大通史》

材料二

表:每年人均能源的使用

人类自身的基本需求 1*

狩猎和采集社会 3-6

农业社会 18-24

工业社会 70-80

*这里的单位指的是成年人平均的基本新陈代谢需要的能量,大概是每年30-50亿焦耳。

——麦克尼尔《人类之网:鸟瞰世界》

(1)根据材料一并结合所学知识、概括指出宋金时期能源消耗大的经济因素,并分析材料一作者估算方式可能存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明从农业社会到工业社会人均能源的使用急剧变化的原因。

【答案】(1)经济因素:陶瓷产业的发展;都城人口的增加。

问题:粗略估算木材消耗,与实际森林消失情况相差过大。

(2)原因:现代机器产生与使用;人类活动密集、交往更为频繁等。

【解析】

【小问1详解】

本题特点类材料分析题。时空是宋金时期(中国)。

因素:据材料“宋代陶瓷产地广泛,产量巨大,不少远销海外,著名的有汝窑、钧窑、磁窑、越窑等”,得出陶瓷产业的发展;据材料“拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右”,得出都城人口的增加。

问题:据材料“拥有百万人口的首都汴京每年消耗木材2000万斤,外加木炭1700万斤左右”,得出粗略估算木材消耗,与实际森林消失情况相差过大。

【小问2详解】

本题是背景类材料分析题。时空是古代至近现代(世界)。

原因:从机器的使用分析,得出现代机器的产生与使用;从人类活动以及联系分析,得出人类活动密集、交往更为频繁等。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 表:某学者所整理的1914年欧洲若干国家的基本状况

国别 1914年基本概况

英国 将德国视为最大竞争对手,与其进行海军军备竞赛,与日本结成英日同盟,企图维系其国际地位。国内爱尔兰不断寻求脱离英国自治,工人阶级与资产阶级矛盾尖锐。是老牌的殖民帝国。

法国 国力不断衰弱,企图通过贷款拉拢一些国家,结成盟友对抗德国,争霸欧洲大陆。以高利贷资本援助俄国以发展本国资本主义。与德国有领土及殖民地争端。

德国 煤炭产量由1890年8900万吨猛增到2.44亿吨,工业实力增长,国民信奉狂热的扩张主义。争夺殖民地,寻求欧洲乃至世界的领导地位。

沙俄 拥有欧洲规模最大的军队,铁路建设飞速发展,然而基础设施陈旧,工业化水平极低,资本严重依赖外国投资,农民骚乱频繁。与德国有贸易摩擦。

奥匈帝国 经济总童只有英国的三分之一,内部发展不均衡,工业化有明显区域性,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。

——整理自刘慧《国际体系中的随机性微观事件》

请围绕“战争与和平”的主题,从材料中提炼出一个论题并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

【答案】论题:帝国主义政治经济的不平衡带来了一战的爆发。

论述:一战的爆发,不是偶然的,而是必然的。英国作为老牌的殖民帝国,面临德国的强力竞争,为维系其地位,疯狂进行军备竞赛。法国想要称霸欧洲,但是实力不够,进而拉拢一些国家对抗德国。德国在第二次工业革命的推动下,企图夺取世界的领导地位。沙俄本国国内矛盾尖锐,且外部与德国也有贸易摩擦。奥匈帝国内部发展不均衡,工业化有明显区域性,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。

由此可见,欧洲主要资本主义国家,都有着各种各样的矛盾,战争一触即发,不可避免。

【解析】

【详解】本题是论述题之探究结论论证题。时空是1914年(欧洲)。据材料“某学者所整理的1914年欧洲若干国家的基本状况”,结合表格信息“英国,将德国视为最大竞争对手,与其进行海军军备竞赛,与日本结成英日同盟,企图维系其国际地位。”“法国,国力不断衰弱,企图通过贷款拉拢一些国家,结成盟友对抗德国,争霸欧洲大陆。”“德国,争夺殖民地,寻求欧洲乃至世界的领导地位。”“沙俄,与德国有贸易摩擦。”“奥匈帝国,境内生活着欧洲最多的民族,民族矛盾由来已久。与俄国在巴尔干问题上有矛盾。”可得出论题:帝国主义政治经济的不平衡带来了一战的爆发。论述:首先,说明一战的必然性。其次,分别就不同国家进行说明分析,对英国、法国、德国、沙俄以及奥匈帝国等国的状况进行分析即可。最后总结,得出欧洲主要资本主义国家,都有着各种各样的矛盾,战争一触即发,不可避免。

同课章节目录