海南省嘉积高级中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 海南省嘉积高级中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 01:34:06 | ||

图片预览

文档简介

嘉积高级中学2022-2023学年高二下学期期末考试

历史科试题

(时间:90分钟 满分:100分)

欢迎你参加这次测试, 祝你取得好成绩!

一、选择题:本题共20小题,每小题2分, 共40分。

1. 2021年,三星堆文化全球推广活动中,一件来自三星堆遗址3号祭祀坑的青铜器重器铜顶尊跪坐人像两亮相,青铜器上有龙形装饰。祭祀坑的这件文物直接反映了( )

A. 三星堆遗址中阶级分化严重 B. 古蜀文明重视祭祀与精神信仰

C. 历史基于文献和实物的互证 D. 三星堆又化与中原文化交流

2. 孔子“重游”,认为:“君子怀德,小人怀土”,“士而怀居,不足以为士矣”,他反对“怀居”、“怀土”,将此心理和行为作为君子与小人的分野标志,并以“游”作为实现士人“求天下安定之道”理想的途径。孔子的这一思想( )

A. 折射出诸子思想的交流与融合 B. 体现出时代巨变下儒学家的担当精神

C. 受到了当时官僚政治的影响 D. 反映出人才需求增长导致了礼崩乐坏

3. 《商君书·垦令》中说:“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。”由此可以看出商鞅意图( )

A. 加大赋税征收以增加国家收入 B. 分化社会阶层以稳定统治秩序

C. 抑制工商业以促进农业的发展 D. 增强农商竞争以推动经济发展

4. 《左传》载:公元前533年大臣詹桓伯说,西部岐山和山西一带的“魏、骀、芮、岐毕,吾西土也”,东部齐鲁之地的“蒲姑、商查,吾东土也”,南方的“巴、濮、楚、亚,吾南土也”,北部的“肃慎、燕、毫,吾北土也”。这说明( )

A. 分封制扩大了疆域范围 B. 大一统思想观念源远流长

C. 国家统一客观条件具备 D. 周天子天下共主地位稳固

5. 下面是两汉时期画像砖。这表明汉代( )

讲学传经图 养老图

A. 儒学正统地位的确立 B. 尊老爱幼观念深入人心

C. 教育体系在逐步完善 D. 主流思想影响社会生活

6. 据历史记载,“文、景之际,民朴而归本,吏廉而自重,殷殷屯屯,人衍而家富。至于平民百姓,生活俭朴,自不待言。”但到汉武帝时“当此之时,网疏而民富,役财骄溢,……宗室有土公卿大夫以下,争于奢侈,室庐舆服僭于上,无限度。”这一变化表明西汉中期( )

A. 官员更容易滋生奢靡之风 B. 儒家义利观遭遇了挑战

C. 社会经济得到了较大恢复 D. 统治阶级攀比消费盛行

7. 魏晋南北朝时期,南齐政府曾出钱亿万,面向市场筹措物资以平抑物价,救灾度荒,称为和市。和市规定,采购的必须是“土俗所产者”,如在扬州和南徐州“市籴”,建业和江州等先“市米”,再买“丝绵纹绢布”、“胡麻”和“布腊”等。从颁布诏书到执行完成仅一年。这反映了( )

A. 专业市镇蓬勃兴起 B. 南方经济发展迅速

C. 民族交融局面深化 D. 区域经济差距增大

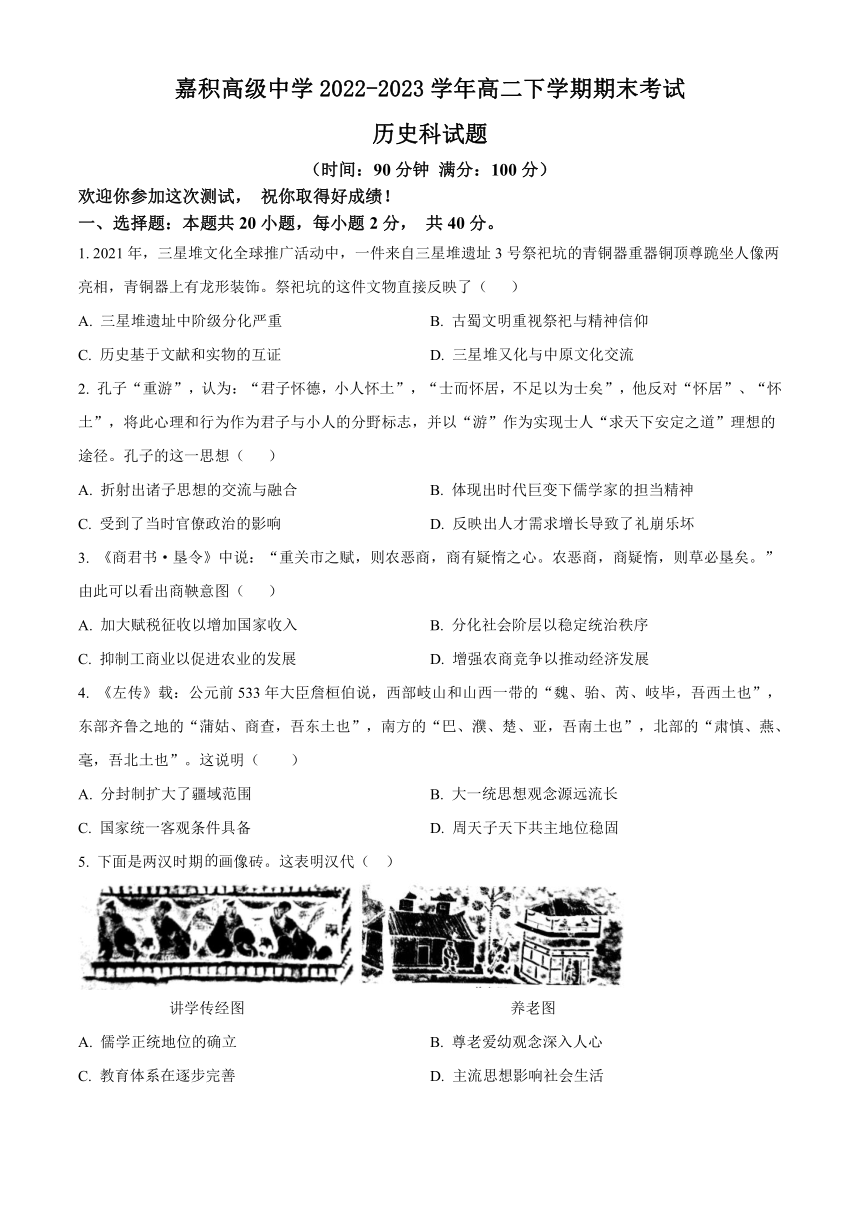

8. 要实证唐朝的生产力进步、经济发展和社会繁荣,如果以可信度高低作为选择标准,在以下备选史料中应该首选( )

A. 敦煌莫高窟壁画唐朝《牛耕图》中的曲辕犁 B. 陕西乾县唐永泰公主墓中的唐三彩盘

C. 刘禹锡诗《乌衣巷》中的意境描摹 D. 司马光《资治通鉴》中对唐朝的描述

9. 碾硙是古代利用水力加工粮食的机械。655年,有大臣上奏:“往日郑、白渠溉田四万余顷,今为富商大贾竞造碾硙,堰遏费水,渠流梗涩,止溉田一万许顷。”于是唐高宗令人分检渠上碾硙,尽毁撤之,此举旨在( )

A. 打击商业经济 B. 改进手工业生产技术

C. 保障农业生产 D. 提高水资源利用效率

10. 敦煌出土的唐代契约、遗嘱文书中,有很多对破坏约定的行为进行警示的内容,如“若是……违逆,世世堕于六趣(地狱、饿鬼、畜生等)”“吾若死后,不许相诤。如若不听母言教……他生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”等。由此可见当时( )

A. 社会秩序动荡不安 B. 佛教影响了社会观念

C. 儒家思想丧失正统地位 D. 尚未形成健全的法律

11. 下图相传为阎立本《职贡图》,描绘了婆利国、罗刹国等使者千里迢迢前来朝贡的情景。苏东坡曾为这幅画作题诗:“贞观之德来万邦,浩如沧海吞河江,音容伧狞服奇厖”。该作品体现了( )

A. 佛道文化与主流儒学的结合 B. 追求个性与世俗风情的杂糅

C. 盛唐气象与多元文化的交汇 D. 西方写实与传统写意的统一

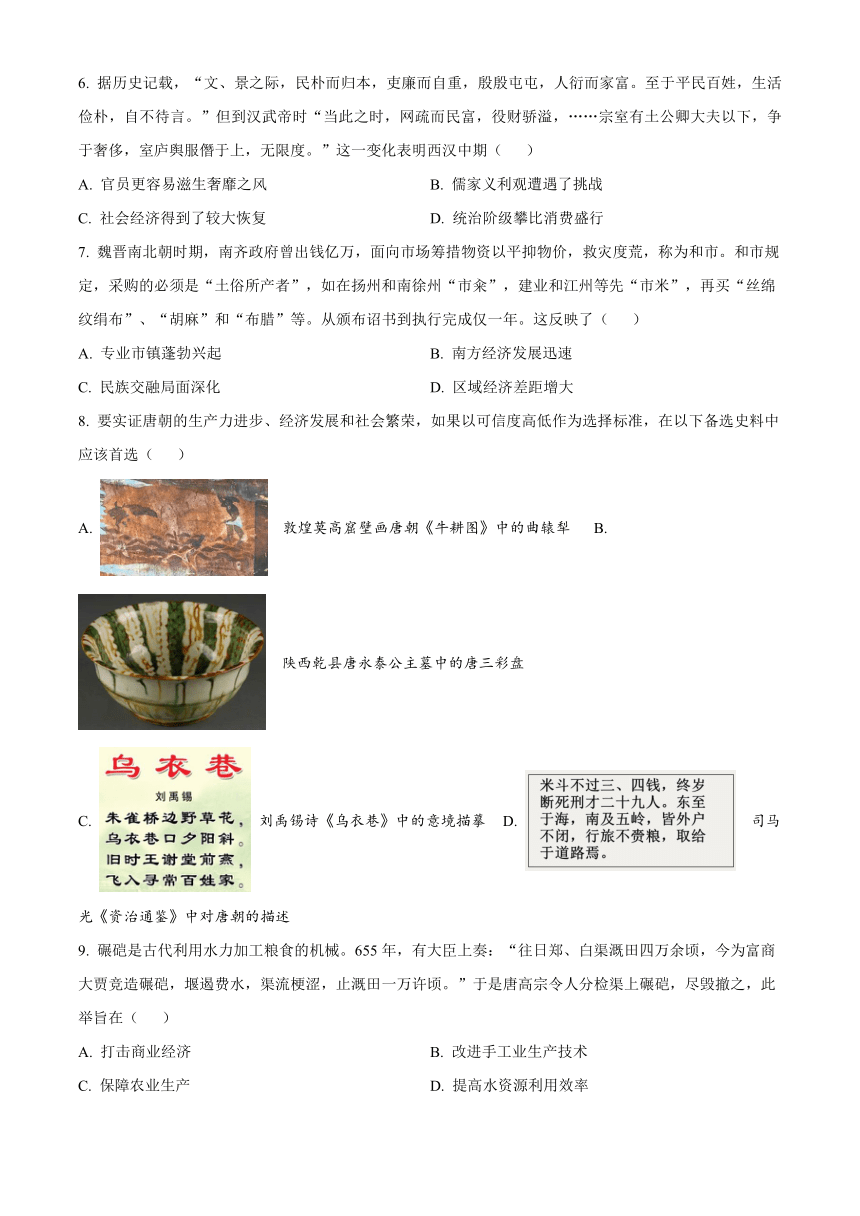

12. 据史书记载,“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用,低徊随匠氏之程(法式)。始崩腾以电散,俄(顷刻)宛转以风生”。这一劳动工具指是( )

A. 耧车 B. 筒车 C. 曲辕犁 D. 水排

13. 下表是中国古代部分朝代某一群体在当时入仕人数中所占的比例。该群体是( )

朝代 曹魏 西晋 东晋 隋 唐 北宋

比例 26% 15% 4% 17.2% 245% 46.1%

A. 寒门子弟 B. 南方士人 C. 少数民族 D. 世家大族

14. 据记载,宋建国之初即“申明周显德三年之令,课民植树”并于河北瓦桥一带“南北分界之所,专植榆柳,中通一径,仅能容一骑”。宋朝此举( )

A. 意在劝课蚕桑 B. 增加了政府收入 C. 重在移民实边 D. 有利于加强边防

15. 在宋代,有些商人将余粮运到市场出售,史称:“两浙之地,苏、湖、秀三州号为产米去处,丰年大抵舟车四出,其豪右之家,占田广,收租多,而仓廪富实者,县邑之吏,邻里之民,固能指数其人也。”这反映出当时( )

A. 大土地所有制受到抑制 B. 农产品商品化程度提高

C. 政府鼓励发展商品经济 D. 交通条件发生根本改善

16. 宋代,在社会上出现了一批专为戏曲写唱词、作剧本的职业脚本撰写者“才人”。他们成立了行会组织“书会”,根据观众趣味,不断修改脚本提供给戏班表演从而获得合理报酬。这反映了当时( )

A. 大众趣味决定戏曲创作 B. 戏曲艺术渐趋成熟

C. 文化创作冲破理学束缚 D. 世俗文化得到发展

17. 下图是宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,整个画面艳丽华美,典雅高贵。宋徽宗还在图的右上角题诗一首“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡;已知全五德,安逸胜凫鹥。”这样象征美好的祥瑞图还有他创作的《瑞鹤图》等。这反映了( )

A. 北宋花鸟画艺术创作水准 B. 时代环境影响作品风格

C. 写意画风受到理学的影响 D. 人文精神成为社会主流

18. 明代勋贵服饰上的九章花纹如龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉等昭示着慈善、仁义、玉洁、济养和智勇。庶民儒生束发网巾、戴的帽子被雅称为“一统天下”“四方平定巾”“六合一统帽”。这些服饰都( )

A. 呈现了浓厚的等级观念 B. 追求“天下为公”的理念

C. 体现了“大一统”的意识 D. 具有伦理政治化的倾向

19. 下图是清代乾隆时期郎世宁、王致诚等创作的绢本设色画《万树园赐宴图》,图中描绘了乾隆皇帝于1754年在承德避暑山庄的万树园内,设宴招待蒙古族首领的情景。据此可推知,清代( )

A. 盛行浪漫主义唯美画风 B. 民族共同体意识的增强

C. 对西域的管理逐步加强 D. 天朝上国观念得到强化

20. 我国东南沿海某港口,在15世纪只是一个“结茅而居”的渔村,到16世纪,已成为“繁华世界”,“宝货塞途,家家歌舞赛神,钟鼓管弦,连飙响答”,时称“小苏杭”。能够说明这一现象的是( )

A. 朝贡贸易繁荣 B. 农业生产技术进步

C 白银大量流入 D. 海上丝绸之路兴起

二、非选择题:本题共4小题, 共60分。

21. 历代王朝把注重基层治理作为加强中央集权的重要手段。阅读材料,回答问题。

材料一:宋代商品经济发达,宁静而安定的小农社会秩序已被打破,农民弃耕从商的事很常见,如南宋初,岳州农民“自来兼作商旅, 大半在外”。客户没有田产,更不会被束缚在土地上,“一失抚存,明年必去而之他”,而按宋朝立法,客户要退佃离开,地主是不可以阻挠的。一些地方,由于“主户少而客户多, 口尤难记”,连户口登记都出现困难。城市中的流动人口更多,任何人都可以流入, 商人、佣工、流民, 如建康府曾为“留都之地, 四方失所流徙之民,往往多聚于此,皆无作业”。宋代社会因其显著的开放属性与商业属性,而呈现出远远强于前代的流动性与活力。

——摘编自吴钧《户口册上的中国》

材料二:明清时期,乡规民约受到统治阶层的高度关注。明成祖朱棣时期一度以国法的形式颁布乡规条例,赋予乡规民约以法律地位。清代高度集权的政治下,乡约完全沦为国家控制农村基层的工具,失去了原有的乡民自治内涵……历史上的乡规民约表面上源于乡土,在实际制定过程中却并无底层农民的实质参与,都是在地方精英(地主士绅)的主持下,以儒家伦理为基础,以维护封建宗法礼教的伦理纲常为目的所制定。尽管如此,乡规民约的内容仍然以淳朴民风、发展生产、维护治安、稳固秩序为主体,是古代农村社会管理的基本规范。

——周铁涛《村规民约的历史嬗变与现代转型》

(1)根据材料一,结合所学,分别从社会关系和基层治理角度,分析宋代呈现出“远远强于前代的流动性与活力”的原因。

(2)根据材料二, 概括明清时期乡规民约的特点。

22. 三国时期,魏、蜀、吴究竟谁是正统?各个朝代的史学观点不一、阅读材料,完成下列要求。

材料一:《隋书》云:“晋时,巴西陈寿(晋臣)删集三国之事, 唯魏帝为纪, 其功臣及吴、蜀之主,并皆为传,仍各依其国,部类相从,谓之《三国志》。”《三国志·魏书·武常纪》称曹操为“大祖”,封武平侯后称“公”,封魏王后称“王”,纪末“评曰”复归称“太祖”。《三国志·蜀书》称刘备为“先主”,称刘禅为“后主”, 孙权则径称其名。

——摘编自周振刚《<三国志>以魏为正统——兼论“蜀国”之称谓》

材料二: 关于三国时期的正统问题,朱熹说:“三国当以蜀汉为正, 而温公(司马光)乃云某年某月诸葛亮入寇,是冠履倒置,何以示训?”因为在朱熹看来,曹魏篡夺立国首先就违背了儒家的道德价值,不符合二帝三王的得国之道。按朱熹对君王治道“必以仁义为先,而不以功利为急”之要求,曹魏篡汉属于不仁义,治国又以功利为主,所以魏不当为正统。《四库全书总目提要》进一步道:“(宋)高宗以后偏安江左近于蜀,而中原魏地全入于金, 南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。”梁启超进而说:“正蜀也,凡亦谓正宋也。”

——摘编自平先荣《宋代士人之三国正统观研究——以宋代史论为中心》

(1)根据材料一,概括陈寿的《三国志》以魏为正统的主要表现。

(2)根据材料一、二, 指出南宋时期三国正统观的变化, 并分析这一变化的影响因素。

23. 阅读材料,回答问题。

材料: 唐朝后期南北户口升降比较表

天宝元年(742年)户数 元和年间(806-820年)户数 下降幅度(%) 占全国户数比例(%)

北方 3736652 866887 76.8 36.52

南方 3117624 1506548 51.68 63.48

总计 6854276 2373435 65.73 100

——据王育民:《论唐代南北户口分布比重的消长》

根据材料并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,逻辑体系严密。)

24. 阅读材料,完成下列要求。

材料:

注:按传统社会人均年需求原粮696 市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一时段,围绕“粮食生产与社会生活”展开论述。(要求: 史论结合, 论证充分, 表述清晰。)

嘉积高级中学2022-2023学年高二下学期期末考试

历史科试题 答案解析

(时间:90分钟 满分:100分)

欢迎你参加这次测试, 祝你取得好成绩!

一、选择题:本题共20小题,每小题2分, 共40分。

1. 2021年,三星堆文化全球推广活动中,一件来自三星堆遗址3号祭祀坑的青铜器重器铜顶尊跪坐人像两亮相,青铜器上有龙形装饰。祭祀坑的这件文物直接反映了( )

A. 三星堆遗址中阶级分化严重 B. 古蜀文明重视祭祀与精神信仰

C. 历史基于文献和实物的互证 D. 三星堆又化与中原文化交流

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:三星堆文化时期(中国)。根据材料可知,三星堆文化中发掘出祭祀的青铜器,且有龙形装饰,说明古蜀文明重视祭祀和精神信仰,B项正确;阶级分化表现在墓葬规格大小不同,材料并未涉及,排除A项;材料只提到实物,并未提到文献,排除C项;材料只提到了三星堆文化,并未提到与中原文化的交流,排除D项。故选B项。

2. 孔子“重游”,认为:“君子怀德,小人怀土”,“士而怀居,不足以为士矣”,他反对“怀居”、“怀土”,将此心理和行为作为君子与小人的分野标志,并以“游”作为实现士人“求天下安定之道”理想的途径。孔子的这一思想( )

A. 折射出诸子思想的交流与融合 B. 体现出时代巨变下儒学家的担当精神

C. 受到了当时官僚政治的影响 D. 反映出人才需求增长导致了礼崩乐坏

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料并结合所学知识可知,孔子处于春秋晚期这一社会大变革阶段,他主张知识分子不要贪恋安居、留恋故土,应通过游学四方来增长见识,实现远大的理想和抱负,B项正确;材料没有呈现其它学派对孔子思想的影响,无法得出诸子思想交流与融合的结论,排除A项;材料没有呈现关于官员选拔和官僚体制的内容,而且当时还没有形成官僚政治,无法得出官僚政治影响孔子思想的结论,排除C项;材料反映孔子主张知识分子要有社会担当,并没有呈现当时礼崩乐坏的状况,排除D项。故选B项。

3. 《商君书·垦令》中说:“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。”由此可以看出商鞅意图( )

A. 加大赋税征收以增加国家收入 B. 分化社会阶层以稳定统治秩序

C. 抑制工商业以促进农业的发展 D. 增强农商竞争以推动经济发展

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦国(中国)。根据材料“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。”可知,商鞅认为,加重商业交易的赋税,农民会讨厌从商,商人也会疑虑懈怠。农民讨厌从商,商人疑虑懈怠,那么土地一定会得到开垦,体现了重农抑商的思想,C项正确;材料描述的是重农抑商,而非增加国家收入,排除A项;材料没有描述分化社会阶层的信息,排除B项;材料描述的是重农抑商,而非增强农商竞争,排除D项。故选C项。

4. 《左传》载:公元前533年大臣詹桓伯说,西部岐山和山西一带的“魏、骀、芮、岐毕,吾西土也”,东部齐鲁之地的“蒲姑、商查,吾东土也”,南方的“巴、濮、楚、亚,吾南土也”,北部的“肃慎、燕、毫,吾北土也”。这说明( )

A. 分封制扩大了疆域范围 B. 大一统思想观念源远流长

C. 国家统一客观条件具备 D. 周天子天下共主地位稳固

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:春秋时期,詹桓伯将山西、山东、巴蜀和燕赵等地,都称为“吾土”,反映出早在两千多年以前,大一统的思想观念就已产生,B项正确;据所学,分封制在春秋时期正走向崩溃,排除A项;仅有大一统观念,不能得出国家统一客观条件具备的结论,排除C项;周天子天下共主地位稳固与春秋时期分封制逐渐崩溃的史实不符,排除D项。故选B项。

5. 下面是两汉时期画像砖。这表明汉代( )

讲学传经图 养老图

A. 儒学正统地位的确立 B. 尊老爱幼观念深入人心

C. 教育体系在逐步完善 D. 主流思想影响社会生活

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:汉代。据题干可知主要结论:两汉时期,《讲学传经图》表明了儒学确立为主流思想后的传播,《养老图》体现了儒学所提倡的尊老敬老的观念对社会生活的影响,因此主流思想影响了社会生活,D项正确;材料反映了儒学对社会生活的影响,而不是儒学正统地位的确立,排除A项;材料只提到尊老的现象,无法得出深入人心,而且也没有提到爱幼的现象,排除B项;材料表现讲授儒家经学,但不能得出两汉的教育体系在逐步完善,排除C项。故选D项。

6. 据历史记载,“文、景之际,民朴而归本,吏廉而自重,殷殷屯屯,人衍而家富。至于平民百姓,生活俭朴,自不待言。”但到汉武帝时“当此之时,网疏而民富,役财骄溢,……宗室有土公卿大夫以下,争于奢侈,室庐舆服僭于上,无限度。”这一变化表明西汉中期( )

A. 官员更容易滋生奢靡之风 B. 儒家义利观遭遇了挑战

C. 社会经济得到了较大恢复 D. 统治阶级攀比消费盛行

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉中期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:汉武帝时,国强民富,人们生活富足,追求财富的欲望也大增,宗室滋生奢侈之风,社会风气有所改变,结合所学知识可知这是因为社会经济得到了较大恢复发展,C项正确;材料中强调的是宗室滋生奢侈之风,没有与官员进行比较,不能说明官员“更容易”滋生奢靡风气,排除A项;儒家义利观是重义轻利,材料没有与儒家义利观相关的内容,排除B项;“统治阶级攀比消费盛行”是现象,不是现象背后反映的本质,排除D项。故选C项。

7. 魏晋南北朝时期,南齐政府曾出钱亿万,面向市场筹措物资以平抑物价,救灾度荒,称为和市。和市规定,采购的必须是“土俗所产者”,如在扬州和南徐州“市籴”,建业和江州等先“市米”,再买“丝绵纹绢布”、“胡麻”和“布腊”等。从颁布诏书到执行完成仅一年。这反映了( )

A. 专业市镇蓬勃兴起 B. 南方经济发展迅速

C. 民族交融局面深化 D. 区域经济差距增大

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料,魏晋南北朝时,政府出资在江南地区购买当地出产的粮食、手工业产品等,以平抑物价,救灾度荒,反映江南地区经济发展,物产丰盈,B项正确;材料没有涉及市镇经济,排除A项;材料只提及了南方经济的发展,没有涉及民族交融,排除C项;材料只能反映江南地区的经济发展,看不出经济差距情况,排除D项。故选B项。

8. 要实证唐朝的生产力进步、经济发展和社会繁荣,如果以可信度高低作为选择标准,在以下备选史料中应该首选( )

A. 敦煌莫高窟壁画唐朝《牛耕图》中的曲辕犁 B. 陕西乾县唐永泰公主墓中的唐三彩盘

C. 刘禹锡诗《乌衣巷》中的意境描摹 D. 司马光《资治通鉴》中对唐朝的描述

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料并结合所学可知,出土于陕西的唐三彩盘属于实物史料,可以反映唐朝的手工业发展水平,B项正确;敦煌壁画中的曲辕犁属于艺术创作,史料价值没有实物史料高,排除A项;刘禹锡的诗属于文学作品,具有一定的史料价值,但没有实物史料可信度高,排除C项;《资治通鉴》属于后人的描述,没有实物史料的可信度高,排除D项。故选B项。

9. 碾硙是古代利用水力加工粮食的机械。655年,有大臣上奏:“往日郑、白渠溉田四万余顷,今为富商大贾竞造碾硙,堰遏费水,渠流梗涩,止溉田一万许顷。”于是唐高宗令人分检渠上碾硙,尽毁撤之,此举旨在( )

A. 打击商业经济 B. 改进手工业生产技术

C. 保障农业生产 D. 提高水资源利用效率

【答案】C

【解析】

【详解】材料显示唐高宗时期一些富商大贾在郑、白二渠上兴建了许多碾硙,从事磨面磨粉生意。碾硙用水力驱动,致使灌溉的田地数量大规模减少。为保证农业灌溉用水,唐高宗尽毁碾硙,C项正确;材料的主旨是保障农业灌溉用水,排除A项;材料没有涉及手工业生产技术,排除B项;材料反映的是恢复水资源的利用效率以保障农业用水,排除D项。故选C项。

10. 敦煌出土的唐代契约、遗嘱文书中,有很多对破坏约定的行为进行警示的内容,如“若是……违逆,世世堕于六趣(地狱、饿鬼、畜生等)”“吾若死后,不许相诤。如若不听母言教……他生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”等。由此可见当时( )

A. 社会秩序动荡不安 B. 佛教影响了社会观念

C. 儒家思想丧失正统地位 D. 尚未形成健全法律

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问词可知是推断题。时空是唐朝时期(敦煌)。据材料“有很多对破坏约定的行为进行警示的内容……世世堕于六趣(地狱、饿鬼、畜生等)……生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”,可以看出唐朝时期,敦煌出土的契约和文书中,对破坏约定的行为进行警示,而警示的内容基本涉及佛教的相关思想,说明佛教对社会的影响较大,B项正确;材料强调的是佛教对当地社会的影响,无法得出社会秩序状况,排除A项;此时儒家思想仍是正统思想,排除C项;材料体现佛教的影响,无法得出法律的状况,排除D项。故选B项。

11. 下图相传为阎立本《职贡图》,描绘了婆利国、罗刹国等使者千里迢迢前来朝贡的情景。苏东坡曾为这幅画作题诗:“贞观之德来万邦,浩如沧海吞河江,音容伧狞服奇厖”。该作品体现了( )

A. 佛道文化与主流儒学的结合 B. 追求个性与世俗风情的杂糅

C. 盛唐气象与多元文化的交汇 D. 西方写实与传统写意的统一

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“描绘了婆利国、罗刹国等使者千里迢迢前来朝贡的情景”结合所学知识可知,这幅《职贡图》描绘了唐朝时期万邦来朝的景象,反映了盛唐开放包容的气象与多元文化的交汇,C项正确;材料没有涉及佛道儒的融合,排除A项;这幅画没有凸显个性以及世俗风情,排除B项;这幅画没有体现西方写实风格,排除D项。故选C项。

12. 据史书记载,“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用,低徊随匠氏之程(法式)。始崩腾以电散,俄(顷刻)宛转以风生”。这一劳动工具指的是( )

A. 耧车 B. 筒车 C. 曲辕犁 D. 水排

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是唐代。根据材料“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用,低徊随匠氏之程(法式)。始崩腾以电散,俄(顷刻)宛转以风生”及所学可知,描述是唐代的灌溉工具筒车,B项正确;耧车是汉代时期的播种工具,不符合题意,排除A项;曲辕犁是唐代时期的耕作农具,不符合题意,排除C项;水排是东汉杜诗创造的利用水力鼓风铸铁的工具,排除D项。故选B项。

13. 下表是中国古代部分朝代某一群体在当时入仕人数中所占的比例。该群体是( )

朝代 曹魏 西晋 东晋 隋 唐 北宋

比例 26% 15% 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A. 寒门子弟 B. 南方士人 C. 少数民族 D. 世家大族

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:曹魏至北宋时期(中国)。据本题材料“入仕人数”和材料中东晋时期占比为4%,北宋时期占比为46.1%,并结合所学知识可知,两晋九品中正制的实施使得社会上出现了“上品无寒门”的局面,而到了唐宋时期,广开科举,使得寒人有了入仕的机会,所以材料群体应为寒门子弟,A项正确;材料中没有将南北方士人进行对比,无法判断入仕群体到底是南方士人还是北方士人,排除B项;材料中没有少数民族士人的相关论述,排除C项;魏晋时期实行九品中正制,寒门子弟的入仕机会减少,世家大族是入仕群体的主流,隋、唐、宋时期科举制度出现并日益成熟,寒门子弟的机会逐渐增多,D项与材料数据不符,排除D项。故选A项。

14. 据记载,宋建国之初即“申明周显德三年之令,课民植树”。并于河北瓦桥一带“南北分界之所,专植榆柳,中通一径,仅能容一骑”。宋朝此举( )

A. 意在劝课蚕桑 B. 增加了政府收入 C. 重在移民实边 D. 有利于加强边防

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词可知,这是影响题、推断题,时空是宋朝。根据材料“南北分界之所,专植榆柳,中通一径,仅能容一骑”及所学可知,宋代时,北方游牧民族政权军事实力较强,时常袭扰宋边境,而宋北部边境地区地势开阔,利于骑兵行动,宋代在边境植树能有效防止游牧民族骑兵的袭扰,D项正确;宋代在边境地区植树主要目的是加强边防,并非劝课蚕桑,排除A项;材料并未说明宋政府在植树等方面收取赋税,排除B项;材料内容与移民关系不大,不符合题意,排除C项。故选D项。

15. 在宋代,有些商人将余粮运到市场出售,史称:“两浙之地,苏、湖、秀三州号为产米去处,丰年大抵舟车四出,其豪右之家,占田广,收租多,而仓廪富实者,县邑之吏,邻里之民,固能指数其人也。”这反映出当时( )

A. 大土地所有制受到抑制 B. 农产品商品化程度提高

C. 政府鼓励发展商品经济 D. 交通条件发生根本改善

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:宋代时,商人会将余粮运到市场售卖,尤其以两浙为主要粮食产地,丰收之时产量富裕,能满足民众所需,这体现了粮食作物的商品化程度提高,B项正确;材料反映了两浙之地大地主的优越处境,但并没有体现对大土地所有制的抑制,排除A项;材料未涉及政府对商品经济的态度,排除C项;D项“根本改善”用词不当,排除D项。故选B项。

16. 宋代,在社会上出现了一批专为戏曲写唱词、作剧本的职业脚本撰写者“才人”。他们成立了行会组织“书会”,根据观众趣味,不断修改脚本提供给戏班表演从而获得合理报酬。这反映了当时( )

A. 大众趣味决定戏曲创作 B. 戏曲艺术渐趋成熟

C. 文化创作冲破理学束缚 D. 世俗文化得到发展

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。依据材料以及所学知识,北宋商品经济发展以及市民阶层的壮大,本创作迎合观众趣味进行创作,反映了世俗文化的发展,D项正确;“大众趣味决定戏曲创作”说法过于绝对,排除A项;材料只是讲述宋代出现专业剧本创作者以及他们根据观众趣味进行创作,从中并不能看出宋代戏曲艺术是否渐趋成熟,也无法反映其是否冲破理学束缚,排除B、C项。故选D项。

17. 下图是宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,整个画面艳丽华美,典雅高贵。宋徽宗还在图的右上角题诗一首“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡;已知全五德,安逸胜凫鹥。”这样象征美好的祥瑞图还有他创作的《瑞鹤图》等。这反映了( )

A. 北宋花鸟画艺术创作水准 B. 时代环境影响作品风格

C. 写意画风受到理学的影响 D. 人文精神成为社会主流

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,整个画面艳丽华美,典雅高贵”“这样象征美好的祥瑞图还有他创作的《瑞鹤图》等”,结合所学知识可知,材料中宋徽宗的作品以典雅高贵、象征美好为主要表现形式,这与当时宋朝商品经济发达、社会繁荣的时代环境密不可分,说明了时代环境影响作品风格,B项正确;宋徽宗赵佶一人无法代表北宋的艺术创作水准,排除A项;理学是宋朝形成的是以儒家伦理道德为哲学核心的儒学体系,与材料中的两幅画作风格无关,排除C项;材料中描述的是宋徽宗赵佶的个人作品,不能代表社会主流,且作品没有体现出人文精神,排除D项。故选B项。

18. 明代勋贵服饰上的九章花纹如龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉等昭示着慈善、仁义、玉洁、济养和智勇。庶民儒生束发网巾、戴的帽子被雅称为“一统天下”“四方平定巾”“六合一统帽”。这些服饰都( )

A. 呈现了浓厚的等级观念 B. 追求“天下为公”的理念

C. 体现了“大一统”的意识 D. 具有伦理政治化的倾向

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知是正向题。据本题时间信息可知准确时空:明代。据题干可知主要结论:明代规定勋贵服饰的图案具有儒家伦理特点,庶民儒生的网巾和帽子的称呼则具有维护统一的政治色彩。因此,明代这些服饰都具有伦理政治化的倾向,D项正确;材料反映了服饰的伦理性,而不是尊卑上下的等级观念,排除A项;“天下为公”指尊德尚贤的社会政治理想,而材料反映服饰的伦理政治化特点,排除B项;勋贵服饰图案不能体现大一统意识,排除C项。故选D项。

19. 下图是清代乾隆时期郎世宁、王致诚等创作的绢本设色画《万树园赐宴图》,图中描绘了乾隆皇帝于1754年在承德避暑山庄的万树园内,设宴招待蒙古族首领的情景。据此可推知,清代( )

A. 盛行浪漫主义唯美画风 B. 民族共同体意识的增强

C. 对西域的管理逐步加强 D. 天朝上国观念得到强化

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。从材料“乾隆皇帝于1754年在承德避暑山庄的万树园内,设宴招待蒙古族首领”看到,清朝时期,边疆民族对清朝统治的认可,反映了清代民族共同体意识增强,B项正确;该作品风格与“浪漫主义”不符,排除A项;西域是指西北地区,材料是蒙古地区,排除C项;“天朝上国观念”是外交观念,而材料主旨是民族关系,排除D项。故选B项。

20. 我国东南沿海某港口,在15世纪只是一个“结茅而居”的渔村,到16世纪,已成为“繁华世界”,“宝货塞途,家家歌舞赛神,钟鼓管弦,连飙响答”,时称“小苏杭”。能够说明这一现象的是( )

A. 朝贡贸易繁荣 B. 农业生产技术进步

C. 白银大量流入 D. 海上丝绸之路兴起

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:15-16世纪(中国)。根据材料可知16世纪,我国东南沿海某港口贸易增多,商品经济发展,城市繁荣,结合所学,这一时期,新航路开辟,世界贸易增多,中国手工业产品迅速发展,在对外贸易中占优势,因此白银大量流入中国,促进了东南沿海港口城市的兴起,C项正确;明朝在朝贡贸易中采取“免征税”“给予赏赐”等优待政策,“厚往薄来”,加重了政府的财政负担,对东南沿海港口城市兴起作用有限,排除A项;材料强调明朝的对外贸易,与农业生产技术进步无关,排除B项;海上丝绸之路是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道,形成于秦汉,兴于唐宋,衰落于明清时期的海禁、闭关锁国政策,排除D项。故选C项。

二、非选择题:本题共4小题, 共60分。

21. 历代王朝把注重基层治理作为加强中央集权的重要手段。阅读材料,回答问题。

材料一:宋代商品经济发达,宁静而安定的小农社会秩序已被打破,农民弃耕从商的事很常见,如南宋初,岳州农民“自来兼作商旅, 大半在外”。客户没有田产,更不会被束缚在土地上,“一失抚存,明年必去而之他”,而按宋朝立法,客户要退佃离开,地主是不可以阻挠的。一些地方,由于“主户少而客户多, 口尤难记”,连户口登记都出现困难。城市中的流动人口更多,任何人都可以流入, 商人、佣工、流民, 如建康府曾为“留都之地, 四方失所流徙之民,往往多聚于此,皆无作业”。宋代社会因其显著的开放属性与商业属性,而呈现出远远强于前代的流动性与活力。

——摘编自吴钧《户口册上的中国》

材料二:明清时期,乡规民约受到统治阶层的高度关注。明成祖朱棣时期一度以国法的形式颁布乡规条例,赋予乡规民约以法律地位。清代高度集权的政治下,乡约完全沦为国家控制农村基层的工具,失去了原有的乡民自治内涵……历史上的乡规民约表面上源于乡土,在实际制定过程中却并无底层农民的实质参与,都是在地方精英(地主士绅)的主持下,以儒家伦理为基础,以维护封建宗法礼教的伦理纲常为目的所制定。尽管如此,乡规民约的内容仍然以淳朴民风、发展生产、维护治安、稳固秩序为主体,是古代农村社会管理的基本规范。

——周铁涛《村规民约的历史嬗变与现代转型》

(1)根据材料一,结合所学,分别从社会关系和基层治理角度,分析宋代呈现出“远远强于前代的流动性与活力”的原因。

(2)根据材料二, 概括明清时期乡规民约的特点。

【答案】(1)社会关系:传统社会秩序被打破;国家对社会的控制相对松弛。基层治理:实行主客户制;实行保甲制度;理学向基层渗透,乡约教化乡里;建立宗族内部的救助活动,规范社会救济。

(2)特点:受到统治阶层的高度关注;以国法的形式颁布(或与法律合流,赋予法律地位)沦为统治阶级的统治工具;由地方精英主持;以维护纲常伦理为目的;内容沿袭传统。

【解析】

【小问1详解】

本题背景类材料分析题。时空是: 宋(中国) 。原因: 据材料一“宋代商品经济发达,宁静而安定的小农社会秩序已被打破,农民弃耕从商的事很常见”结合所学知识可知, 从社会关系的角度来看, 传统社会秩序被打破, 国家对社会的控制相对松弛; 据材料一“宋朝立法, 客户要退佃离开, 地主是不可以阻挠的。一些地方, 由于‘主户少而客户多, 口尤难记’, 连户口登记都出现困难。城市中的流动人口更多, 任何人都可以流入, 商人、佣工、流民, 如建康府曾为‘留都之地, 四方失所流徙之民, 往往多聚于此, 皆无作业’。”结合所学知识可知, 从基层治理的角度来看, 实行主客户制, 实行保甲制度, 理学向基层渗透,乡约教化乡里, 建立宗族内部的救助活动, 规范社会救济等。

【小问2详解】

本题是特点类、影响类材料分析题。时空是: 明清时期 (中国) 。特点: 据材料二“明清时期,乡规民约受到统治阶层的高度关注。”可知, 受到统治阶层的高度关注; 据材料二“明成祖朱棣时期一度以国法的形式颁布乡规条例, 赋予乡规民约以法律地位。清代高度集权的政治下, 乡约完全沦为国家控制农村基层的工具, 失去了原有的乡民自治内涵”可知, 以国法的形式颁布, 与法律合流, 赋予法律地位, 而乡约沦为统治阶级的统治工具; 据材料二“历史上的乡规民约表面上源于乡土, 在实际制定过程中却并无底层农民的实质参与, 都是在地方精英 (地主士绅) 的主持下, 以儒家伦理为基础, 以维护封建宗法礼教的伦理纲常为目的所制定。”可知, 由地方精英主持, 以维护纲常伦理为目的; 据材料二“乡规民约的内容仍然以淳朴民风、发展生产、维护治安、稳固秩序为主体,是古代农村社会管理的基本规范。”可知, 内容沿袭传统。

22. 三国时期,魏、蜀、吴究竟谁是正统?各个朝代的史学观点不一、阅读材料,完成下列要求。

材料一:《隋书》云:“晋时,巴西陈寿(晋臣)删集三国之事, 唯魏帝为纪, 其功臣及吴、蜀之主,并皆为传,仍各依其国,部类相从,谓之《三国志》。”《三国志·魏书·武常纪》称曹操为“大祖”,封武平侯后称“公”,封魏王后称“王”,纪末“评曰”复归称“太祖”。《三国志·蜀书》称刘备为“先主”,称刘禅为“后主”, 孙权则径称其名。

——摘编自周振刚《<三国志>以魏为正统——兼论“蜀国”之称谓》

材料二: 关于三国时期的正统问题,朱熹说:“三国当以蜀汉为正, 而温公(司马光)乃云某年某月诸葛亮入寇,是冠履倒置,何以示训?”因为在朱熹看来,曹魏篡夺立国首先就违背了儒家的道德价值,不符合二帝三王的得国之道。按朱熹对君王治道“必以仁义为先,而不以功利为急”之要求,曹魏篡汉属于不仁义,治国又以功利为主,所以魏不当为正统。《四库全书总目提要》进一步道:“(宋)高宗以后偏安江左近于蜀,而中原魏地全入于金, 南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。”梁启超进而说:“正蜀也,凡亦谓正宋也。”

——摘编自平先荣《宋代士人之三国正统观研究——以宋代史论为中心》

(1)根据材料一,概括陈寿的《三国志》以魏为正统的主要表现。

(2)根据材料一、二, 指出南宋时期三国正统观变化, 并分析这一变化的影响因素。

【答案】(1)三国各有年号而以魏之年号为标准;为曹魏诸帝作纪,为刘备、孙权立传;曹操、刘备、孙权称谓有别。

(2)变化:由以魏为正统到以蜀汉为正统。影响因素:宋代理学形成;宋初期统治者大力加强儒家纲常伦理道德的建设;为南宋政权偏安南方寻找合理性。(答出两点即可)

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是北京南北朝。据材料一“删集三国之事,唯魏帝为纪,其功臣及吴、蜀之主,并皆为传”可以得出三国各有年号而以魏之年号为标准;为曹魏诸帝作纪,为刘备、孙权立传;据材料一中《三国志》称曹操为“太祖”、称刘备为先主”、孙权则“径称其名”可以得出曹操、刘备、孙权称谓有别。

【小问2详解】

本题第一个问是对比类材料分析题。时空是南宋时期的中国。据材料二朱熹认为“三国当以蜀汉为正”“魏不当为正统”,并与材料一对比可以得出由以魏为正统到以蜀汉为正统。

本题第二个问是影响类材料分析题。时空是南宋时期的中国。据材料二“朱熹”认为“曹魏篡夺立国首先就违背了儒家的道德价值”等并结合所学可以得出宋代理学形成,强化了社会伦理道德;宋初期统治者大力加强儒家纲常伦理道德。

23. 阅读材料,回答问题。

材料: 唐朝后期南北户口升降比较表

天宝元年(742年)户数 元和年间(806-820年)户数 下降幅度(%) 占全国户数比例(%)

北方 3736652 866887 76.8 36.52

南方 3117624 1506548 51.68 63.48

总计 6854276 2373435 65.73 100

——据王育民:《论唐代南北户口分布比重的消长》

根据材料并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,逻辑体系严密。)

【答案】变化趋势:南北户数都大幅度下降,但北方下降幅度高于南方。

变化原因:安史之乱后,藩镇割据带来政治动荡;土地兼并加剧,均田制遭到破坏;北方人民大批南迁。

变化的影响:进一步促进了江南经济的开发和经济重心的南移;南方的社会影响力不断增强等。

【解析】

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是唐朝。首先阅读表格“唐朝后期南北户口升降比较表”信息和所学知识分析,“天宝元年(742年)户数,北方是3736652,南方是3117624,合计6854276”“元和年间(806-820年)户数,北方是866887,南方是1506548,总计2373435”“下降幅度(%),北方是76.8,南方是51.68,合计65.73”等信息可知,天宝元年至元和年间,南北方户数均呈下降趋势,但北方幅度高于南方,可从战乱及藩镇割据对政局的影响,土地兼并及北方人口南迁等角度分析其因素,并从推动江南开发、经济重心南移及增强南方的社会影响力阐述其影响即可。

24. 阅读材料,完成下列要求。

材料:

注:按传统社会人均年需求原粮696 市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一时段,围绕“粮食生产与社会生活”展开论述。(要求: 史论结合, 论证充分, 表述清晰。)

【答案】(1)趋势:秦汉到魏晋南北朝人均粮食占有量呈下降趋势,但供过于求;魏晋南北朝到宋元时期人均粮食占有量呈上升趋势,供过于求的趋势加强:宋元到清前期人均粮食占有量呈下降趋势,供不应求趋势明显加强。

(2)示例:选择时段:隋唐宋元时期。论题:粮食生产促进了社会生活的发展。论述:隋唐宋元时期,国家相对安定,统治者注重发展生产,采取相对宽松的统治政策,促进了农业发展,粮食产量增加。这为手工业和商业的发展提供了物质基础,同时也促进了唐宋科技、思想文化事业的发展,唐诗、宋词兴盛:社会娱乐形式多样,呈现出开放气象。由此可知,农业发展是社会进步的基础,会丰富社会生活,要高度重视粮食安全问题。

【解析】

小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是中国古代。据图表可知横纵标指的是朝代,纵坐标指的是粮食产量和需求量。做图表题要观察趋势。据数据可知秦汉到魏晋南北朝人均粮食占有量呈下降趋势,但供过于求;魏晋南北朝到宋元时期人均粮食占有量呈上升趋势,供过于求的趋势加强:宋元到清前期人均粮食占有量呈下降趋势,供不应求趋势明显加强。

【小问2详解】

本题是认识类材料分析题。时空是中国古代。设问要求围绕“粮食生产与社会生活展开论述”,具有一定的开放性,在第一个问的基础上,首先考生一句供求关系,确定想要写的时间段;之后,对选定时间段内容结合政治、经济等时代特征进行分析;最后,进行分段表述,结尾处进行升华主题。

历史科试题

(时间:90分钟 满分:100分)

欢迎你参加这次测试, 祝你取得好成绩!

一、选择题:本题共20小题,每小题2分, 共40分。

1. 2021年,三星堆文化全球推广活动中,一件来自三星堆遗址3号祭祀坑的青铜器重器铜顶尊跪坐人像两亮相,青铜器上有龙形装饰。祭祀坑的这件文物直接反映了( )

A. 三星堆遗址中阶级分化严重 B. 古蜀文明重视祭祀与精神信仰

C. 历史基于文献和实物的互证 D. 三星堆又化与中原文化交流

2. 孔子“重游”,认为:“君子怀德,小人怀土”,“士而怀居,不足以为士矣”,他反对“怀居”、“怀土”,将此心理和行为作为君子与小人的分野标志,并以“游”作为实现士人“求天下安定之道”理想的途径。孔子的这一思想( )

A. 折射出诸子思想的交流与融合 B. 体现出时代巨变下儒学家的担当精神

C. 受到了当时官僚政治的影响 D. 反映出人才需求增长导致了礼崩乐坏

3. 《商君书·垦令》中说:“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。”由此可以看出商鞅意图( )

A. 加大赋税征收以增加国家收入 B. 分化社会阶层以稳定统治秩序

C. 抑制工商业以促进农业的发展 D. 增强农商竞争以推动经济发展

4. 《左传》载:公元前533年大臣詹桓伯说,西部岐山和山西一带的“魏、骀、芮、岐毕,吾西土也”,东部齐鲁之地的“蒲姑、商查,吾东土也”,南方的“巴、濮、楚、亚,吾南土也”,北部的“肃慎、燕、毫,吾北土也”。这说明( )

A. 分封制扩大了疆域范围 B. 大一统思想观念源远流长

C. 国家统一客观条件具备 D. 周天子天下共主地位稳固

5. 下面是两汉时期画像砖。这表明汉代( )

讲学传经图 养老图

A. 儒学正统地位的确立 B. 尊老爱幼观念深入人心

C. 教育体系在逐步完善 D. 主流思想影响社会生活

6. 据历史记载,“文、景之际,民朴而归本,吏廉而自重,殷殷屯屯,人衍而家富。至于平民百姓,生活俭朴,自不待言。”但到汉武帝时“当此之时,网疏而民富,役财骄溢,……宗室有土公卿大夫以下,争于奢侈,室庐舆服僭于上,无限度。”这一变化表明西汉中期( )

A. 官员更容易滋生奢靡之风 B. 儒家义利观遭遇了挑战

C. 社会经济得到了较大恢复 D. 统治阶级攀比消费盛行

7. 魏晋南北朝时期,南齐政府曾出钱亿万,面向市场筹措物资以平抑物价,救灾度荒,称为和市。和市规定,采购的必须是“土俗所产者”,如在扬州和南徐州“市籴”,建业和江州等先“市米”,再买“丝绵纹绢布”、“胡麻”和“布腊”等。从颁布诏书到执行完成仅一年。这反映了( )

A. 专业市镇蓬勃兴起 B. 南方经济发展迅速

C. 民族交融局面深化 D. 区域经济差距增大

8. 要实证唐朝的生产力进步、经济发展和社会繁荣,如果以可信度高低作为选择标准,在以下备选史料中应该首选( )

A. 敦煌莫高窟壁画唐朝《牛耕图》中的曲辕犁 B. 陕西乾县唐永泰公主墓中的唐三彩盘

C. 刘禹锡诗《乌衣巷》中的意境描摹 D. 司马光《资治通鉴》中对唐朝的描述

9. 碾硙是古代利用水力加工粮食的机械。655年,有大臣上奏:“往日郑、白渠溉田四万余顷,今为富商大贾竞造碾硙,堰遏费水,渠流梗涩,止溉田一万许顷。”于是唐高宗令人分检渠上碾硙,尽毁撤之,此举旨在( )

A. 打击商业经济 B. 改进手工业生产技术

C. 保障农业生产 D. 提高水资源利用效率

10. 敦煌出土的唐代契约、遗嘱文书中,有很多对破坏约定的行为进行警示的内容,如“若是……违逆,世世堕于六趣(地狱、饿鬼、畜生等)”“吾若死后,不许相诤。如若不听母言教……他生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”等。由此可见当时( )

A. 社会秩序动荡不安 B. 佛教影响了社会观念

C. 儒家思想丧失正统地位 D. 尚未形成健全的法律

11. 下图相传为阎立本《职贡图》,描绘了婆利国、罗刹国等使者千里迢迢前来朝贡的情景。苏东坡曾为这幅画作题诗:“贞观之德来万邦,浩如沧海吞河江,音容伧狞服奇厖”。该作品体现了( )

A. 佛道文化与主流儒学的结合 B. 追求个性与世俗风情的杂糅

C. 盛唐气象与多元文化的交汇 D. 西方写实与传统写意的统一

12. 据史书记载,“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用,低徊随匠氏之程(法式)。始崩腾以电散,俄(顷刻)宛转以风生”。这一劳动工具指是( )

A. 耧车 B. 筒车 C. 曲辕犁 D. 水排

13. 下表是中国古代部分朝代某一群体在当时入仕人数中所占的比例。该群体是( )

朝代 曹魏 西晋 东晋 隋 唐 北宋

比例 26% 15% 4% 17.2% 245% 46.1%

A. 寒门子弟 B. 南方士人 C. 少数民族 D. 世家大族

14. 据记载,宋建国之初即“申明周显德三年之令,课民植树”并于河北瓦桥一带“南北分界之所,专植榆柳,中通一径,仅能容一骑”。宋朝此举( )

A. 意在劝课蚕桑 B. 增加了政府收入 C. 重在移民实边 D. 有利于加强边防

15. 在宋代,有些商人将余粮运到市场出售,史称:“两浙之地,苏、湖、秀三州号为产米去处,丰年大抵舟车四出,其豪右之家,占田广,收租多,而仓廪富实者,县邑之吏,邻里之民,固能指数其人也。”这反映出当时( )

A. 大土地所有制受到抑制 B. 农产品商品化程度提高

C. 政府鼓励发展商品经济 D. 交通条件发生根本改善

16. 宋代,在社会上出现了一批专为戏曲写唱词、作剧本的职业脚本撰写者“才人”。他们成立了行会组织“书会”,根据观众趣味,不断修改脚本提供给戏班表演从而获得合理报酬。这反映了当时( )

A. 大众趣味决定戏曲创作 B. 戏曲艺术渐趋成熟

C. 文化创作冲破理学束缚 D. 世俗文化得到发展

17. 下图是宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,整个画面艳丽华美,典雅高贵。宋徽宗还在图的右上角题诗一首“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡;已知全五德,安逸胜凫鹥。”这样象征美好的祥瑞图还有他创作的《瑞鹤图》等。这反映了( )

A. 北宋花鸟画艺术创作水准 B. 时代环境影响作品风格

C. 写意画风受到理学的影响 D. 人文精神成为社会主流

18. 明代勋贵服饰上的九章花纹如龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉等昭示着慈善、仁义、玉洁、济养和智勇。庶民儒生束发网巾、戴的帽子被雅称为“一统天下”“四方平定巾”“六合一统帽”。这些服饰都( )

A. 呈现了浓厚的等级观念 B. 追求“天下为公”的理念

C. 体现了“大一统”的意识 D. 具有伦理政治化的倾向

19. 下图是清代乾隆时期郎世宁、王致诚等创作的绢本设色画《万树园赐宴图》,图中描绘了乾隆皇帝于1754年在承德避暑山庄的万树园内,设宴招待蒙古族首领的情景。据此可推知,清代( )

A. 盛行浪漫主义唯美画风 B. 民族共同体意识的增强

C. 对西域的管理逐步加强 D. 天朝上国观念得到强化

20. 我国东南沿海某港口,在15世纪只是一个“结茅而居”的渔村,到16世纪,已成为“繁华世界”,“宝货塞途,家家歌舞赛神,钟鼓管弦,连飙响答”,时称“小苏杭”。能够说明这一现象的是( )

A. 朝贡贸易繁荣 B. 农业生产技术进步

C 白银大量流入 D. 海上丝绸之路兴起

二、非选择题:本题共4小题, 共60分。

21. 历代王朝把注重基层治理作为加强中央集权的重要手段。阅读材料,回答问题。

材料一:宋代商品经济发达,宁静而安定的小农社会秩序已被打破,农民弃耕从商的事很常见,如南宋初,岳州农民“自来兼作商旅, 大半在外”。客户没有田产,更不会被束缚在土地上,“一失抚存,明年必去而之他”,而按宋朝立法,客户要退佃离开,地主是不可以阻挠的。一些地方,由于“主户少而客户多, 口尤难记”,连户口登记都出现困难。城市中的流动人口更多,任何人都可以流入, 商人、佣工、流民, 如建康府曾为“留都之地, 四方失所流徙之民,往往多聚于此,皆无作业”。宋代社会因其显著的开放属性与商业属性,而呈现出远远强于前代的流动性与活力。

——摘编自吴钧《户口册上的中国》

材料二:明清时期,乡规民约受到统治阶层的高度关注。明成祖朱棣时期一度以国法的形式颁布乡规条例,赋予乡规民约以法律地位。清代高度集权的政治下,乡约完全沦为国家控制农村基层的工具,失去了原有的乡民自治内涵……历史上的乡规民约表面上源于乡土,在实际制定过程中却并无底层农民的实质参与,都是在地方精英(地主士绅)的主持下,以儒家伦理为基础,以维护封建宗法礼教的伦理纲常为目的所制定。尽管如此,乡规民约的内容仍然以淳朴民风、发展生产、维护治安、稳固秩序为主体,是古代农村社会管理的基本规范。

——周铁涛《村规民约的历史嬗变与现代转型》

(1)根据材料一,结合所学,分别从社会关系和基层治理角度,分析宋代呈现出“远远强于前代的流动性与活力”的原因。

(2)根据材料二, 概括明清时期乡规民约的特点。

22. 三国时期,魏、蜀、吴究竟谁是正统?各个朝代的史学观点不一、阅读材料,完成下列要求。

材料一:《隋书》云:“晋时,巴西陈寿(晋臣)删集三国之事, 唯魏帝为纪, 其功臣及吴、蜀之主,并皆为传,仍各依其国,部类相从,谓之《三国志》。”《三国志·魏书·武常纪》称曹操为“大祖”,封武平侯后称“公”,封魏王后称“王”,纪末“评曰”复归称“太祖”。《三国志·蜀书》称刘备为“先主”,称刘禅为“后主”, 孙权则径称其名。

——摘编自周振刚《<三国志>以魏为正统——兼论“蜀国”之称谓》

材料二: 关于三国时期的正统问题,朱熹说:“三国当以蜀汉为正, 而温公(司马光)乃云某年某月诸葛亮入寇,是冠履倒置,何以示训?”因为在朱熹看来,曹魏篡夺立国首先就违背了儒家的道德价值,不符合二帝三王的得国之道。按朱熹对君王治道“必以仁义为先,而不以功利为急”之要求,曹魏篡汉属于不仁义,治国又以功利为主,所以魏不当为正统。《四库全书总目提要》进一步道:“(宋)高宗以后偏安江左近于蜀,而中原魏地全入于金, 南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。”梁启超进而说:“正蜀也,凡亦谓正宋也。”

——摘编自平先荣《宋代士人之三国正统观研究——以宋代史论为中心》

(1)根据材料一,概括陈寿的《三国志》以魏为正统的主要表现。

(2)根据材料一、二, 指出南宋时期三国正统观的变化, 并分析这一变化的影响因素。

23. 阅读材料,回答问题。

材料: 唐朝后期南北户口升降比较表

天宝元年(742年)户数 元和年间(806-820年)户数 下降幅度(%) 占全国户数比例(%)

北方 3736652 866887 76.8 36.52

南方 3117624 1506548 51.68 63.48

总计 6854276 2373435 65.73 100

——据王育民:《论唐代南北户口分布比重的消长》

根据材料并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,逻辑体系严密。)

24. 阅读材料,完成下列要求。

材料:

注:按传统社会人均年需求原粮696 市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一时段,围绕“粮食生产与社会生活”展开论述。(要求: 史论结合, 论证充分, 表述清晰。)

嘉积高级中学2022-2023学年高二下学期期末考试

历史科试题 答案解析

(时间:90分钟 满分:100分)

欢迎你参加这次测试, 祝你取得好成绩!

一、选择题:本题共20小题,每小题2分, 共40分。

1. 2021年,三星堆文化全球推广活动中,一件来自三星堆遗址3号祭祀坑的青铜器重器铜顶尊跪坐人像两亮相,青铜器上有龙形装饰。祭祀坑的这件文物直接反映了( )

A. 三星堆遗址中阶级分化严重 B. 古蜀文明重视祭祀与精神信仰

C. 历史基于文献和实物的互证 D. 三星堆又化与中原文化交流

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:三星堆文化时期(中国)。根据材料可知,三星堆文化中发掘出祭祀的青铜器,且有龙形装饰,说明古蜀文明重视祭祀和精神信仰,B项正确;阶级分化表现在墓葬规格大小不同,材料并未涉及,排除A项;材料只提到实物,并未提到文献,排除C项;材料只提到了三星堆文化,并未提到与中原文化的交流,排除D项。故选B项。

2. 孔子“重游”,认为:“君子怀德,小人怀土”,“士而怀居,不足以为士矣”,他反对“怀居”、“怀土”,将此心理和行为作为君子与小人的分野标志,并以“游”作为实现士人“求天下安定之道”理想的途径。孔子的这一思想( )

A. 折射出诸子思想的交流与融合 B. 体现出时代巨变下儒学家的担当精神

C. 受到了当时官僚政治的影响 D. 反映出人才需求增长导致了礼崩乐坏

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料并结合所学知识可知,孔子处于春秋晚期这一社会大变革阶段,他主张知识分子不要贪恋安居、留恋故土,应通过游学四方来增长见识,实现远大的理想和抱负,B项正确;材料没有呈现其它学派对孔子思想的影响,无法得出诸子思想交流与融合的结论,排除A项;材料没有呈现关于官员选拔和官僚体制的内容,而且当时还没有形成官僚政治,无法得出官僚政治影响孔子思想的结论,排除C项;材料反映孔子主张知识分子要有社会担当,并没有呈现当时礼崩乐坏的状况,排除D项。故选B项。

3. 《商君书·垦令》中说:“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。”由此可以看出商鞅意图( )

A. 加大赋税征收以增加国家收入 B. 分化社会阶层以稳定统治秩序

C. 抑制工商业以促进农业的发展 D. 增强农商竞争以推动经济发展

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦国(中国)。根据材料“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。”可知,商鞅认为,加重商业交易的赋税,农民会讨厌从商,商人也会疑虑懈怠。农民讨厌从商,商人疑虑懈怠,那么土地一定会得到开垦,体现了重农抑商的思想,C项正确;材料描述的是重农抑商,而非增加国家收入,排除A项;材料没有描述分化社会阶层的信息,排除B项;材料描述的是重农抑商,而非增强农商竞争,排除D项。故选C项。

4. 《左传》载:公元前533年大臣詹桓伯说,西部岐山和山西一带的“魏、骀、芮、岐毕,吾西土也”,东部齐鲁之地的“蒲姑、商查,吾东土也”,南方的“巴、濮、楚、亚,吾南土也”,北部的“肃慎、燕、毫,吾北土也”。这说明( )

A. 分封制扩大了疆域范围 B. 大一统思想观念源远流长

C. 国家统一客观条件具备 D. 周天子天下共主地位稳固

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:春秋时期,詹桓伯将山西、山东、巴蜀和燕赵等地,都称为“吾土”,反映出早在两千多年以前,大一统的思想观念就已产生,B项正确;据所学,分封制在春秋时期正走向崩溃,排除A项;仅有大一统观念,不能得出国家统一客观条件具备的结论,排除C项;周天子天下共主地位稳固与春秋时期分封制逐渐崩溃的史实不符,排除D项。故选B项。

5. 下面是两汉时期画像砖。这表明汉代( )

讲学传经图 养老图

A. 儒学正统地位的确立 B. 尊老爱幼观念深入人心

C. 教育体系在逐步完善 D. 主流思想影响社会生活

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:汉代。据题干可知主要结论:两汉时期,《讲学传经图》表明了儒学确立为主流思想后的传播,《养老图》体现了儒学所提倡的尊老敬老的观念对社会生活的影响,因此主流思想影响了社会生活,D项正确;材料反映了儒学对社会生活的影响,而不是儒学正统地位的确立,排除A项;材料只提到尊老的现象,无法得出深入人心,而且也没有提到爱幼的现象,排除B项;材料表现讲授儒家经学,但不能得出两汉的教育体系在逐步完善,排除C项。故选D项。

6. 据历史记载,“文、景之际,民朴而归本,吏廉而自重,殷殷屯屯,人衍而家富。至于平民百姓,生活俭朴,自不待言。”但到汉武帝时“当此之时,网疏而民富,役财骄溢,……宗室有土公卿大夫以下,争于奢侈,室庐舆服僭于上,无限度。”这一变化表明西汉中期( )

A. 官员更容易滋生奢靡之风 B. 儒家义利观遭遇了挑战

C. 社会经济得到了较大恢复 D. 统治阶级攀比消费盛行

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉中期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:汉武帝时,国强民富,人们生活富足,追求财富的欲望也大增,宗室滋生奢侈之风,社会风气有所改变,结合所学知识可知这是因为社会经济得到了较大恢复发展,C项正确;材料中强调的是宗室滋生奢侈之风,没有与官员进行比较,不能说明官员“更容易”滋生奢靡风气,排除A项;儒家义利观是重义轻利,材料没有与儒家义利观相关的内容,排除B项;“统治阶级攀比消费盛行”是现象,不是现象背后反映的本质,排除D项。故选C项。

7. 魏晋南北朝时期,南齐政府曾出钱亿万,面向市场筹措物资以平抑物价,救灾度荒,称为和市。和市规定,采购的必须是“土俗所产者”,如在扬州和南徐州“市籴”,建业和江州等先“市米”,再买“丝绵纹绢布”、“胡麻”和“布腊”等。从颁布诏书到执行完成仅一年。这反映了( )

A. 专业市镇蓬勃兴起 B. 南方经济发展迅速

C. 民族交融局面深化 D. 区域经济差距增大

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料,魏晋南北朝时,政府出资在江南地区购买当地出产的粮食、手工业产品等,以平抑物价,救灾度荒,反映江南地区经济发展,物产丰盈,B项正确;材料没有涉及市镇经济,排除A项;材料只提及了南方经济的发展,没有涉及民族交融,排除C项;材料只能反映江南地区的经济发展,看不出经济差距情况,排除D项。故选B项。

8. 要实证唐朝的生产力进步、经济发展和社会繁荣,如果以可信度高低作为选择标准,在以下备选史料中应该首选( )

A. 敦煌莫高窟壁画唐朝《牛耕图》中的曲辕犁 B. 陕西乾县唐永泰公主墓中的唐三彩盘

C. 刘禹锡诗《乌衣巷》中的意境描摹 D. 司马光《资治通鉴》中对唐朝的描述

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料并结合所学可知,出土于陕西的唐三彩盘属于实物史料,可以反映唐朝的手工业发展水平,B项正确;敦煌壁画中的曲辕犁属于艺术创作,史料价值没有实物史料高,排除A项;刘禹锡的诗属于文学作品,具有一定的史料价值,但没有实物史料可信度高,排除C项;《资治通鉴》属于后人的描述,没有实物史料的可信度高,排除D项。故选B项。

9. 碾硙是古代利用水力加工粮食的机械。655年,有大臣上奏:“往日郑、白渠溉田四万余顷,今为富商大贾竞造碾硙,堰遏费水,渠流梗涩,止溉田一万许顷。”于是唐高宗令人分检渠上碾硙,尽毁撤之,此举旨在( )

A. 打击商业经济 B. 改进手工业生产技术

C. 保障农业生产 D. 提高水资源利用效率

【答案】C

【解析】

【详解】材料显示唐高宗时期一些富商大贾在郑、白二渠上兴建了许多碾硙,从事磨面磨粉生意。碾硙用水力驱动,致使灌溉的田地数量大规模减少。为保证农业灌溉用水,唐高宗尽毁碾硙,C项正确;材料的主旨是保障农业灌溉用水,排除A项;材料没有涉及手工业生产技术,排除B项;材料反映的是恢复水资源的利用效率以保障农业用水,排除D项。故选C项。

10. 敦煌出土的唐代契约、遗嘱文书中,有很多对破坏约定的行为进行警示的内容,如“若是……违逆,世世堕于六趣(地狱、饿鬼、畜生等)”“吾若死后,不许相诤。如若不听母言教……他生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”等。由此可见当时( )

A. 社会秩序动荡不安 B. 佛教影响了社会观念

C. 儒家思想丧失正统地位 D. 尚未形成健全法律

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据设问词可知是推断题。时空是唐朝时期(敦煌)。据材料“有很多对破坏约定的行为进行警示的内容……世世堕于六趣(地狱、饿鬼、畜生等)……生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”,可以看出唐朝时期,敦煌出土的契约和文书中,对破坏约定的行为进行警示,而警示的内容基本涉及佛教的相关思想,说明佛教对社会的影响较大,B项正确;材料强调的是佛教对当地社会的影响,无法得出社会秩序状况,排除A项;此时儒家思想仍是正统思想,排除C项;材料体现佛教的影响,无法得出法律的状况,排除D项。故选B项。

11. 下图相传为阎立本《职贡图》,描绘了婆利国、罗刹国等使者千里迢迢前来朝贡的情景。苏东坡曾为这幅画作题诗:“贞观之德来万邦,浩如沧海吞河江,音容伧狞服奇厖”。该作品体现了( )

A. 佛道文化与主流儒学的结合 B. 追求个性与世俗风情的杂糅

C. 盛唐气象与多元文化的交汇 D. 西方写实与传统写意的统一

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“描绘了婆利国、罗刹国等使者千里迢迢前来朝贡的情景”结合所学知识可知,这幅《职贡图》描绘了唐朝时期万邦来朝的景象,反映了盛唐开放包容的气象与多元文化的交汇,C项正确;材料没有涉及佛道儒的融合,排除A项;这幅画没有凸显个性以及世俗风情,排除B项;这幅画没有体现西方写实风格,排除D项。故选C项。

12. 据史书记载,“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用,低徊随匠氏之程(法式)。始崩腾以电散,俄(顷刻)宛转以风生”。这一劳动工具指的是( )

A. 耧车 B. 筒车 C. 曲辕犁 D. 水排

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是唐代。根据材料“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用,低徊随匠氏之程(法式)。始崩腾以电散,俄(顷刻)宛转以风生”及所学可知,描述是唐代的灌溉工具筒车,B项正确;耧车是汉代时期的播种工具,不符合题意,排除A项;曲辕犁是唐代时期的耕作农具,不符合题意,排除C项;水排是东汉杜诗创造的利用水力鼓风铸铁的工具,排除D项。故选B项。

13. 下表是中国古代部分朝代某一群体在当时入仕人数中所占的比例。该群体是( )

朝代 曹魏 西晋 东晋 隋 唐 北宋

比例 26% 15% 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A. 寒门子弟 B. 南方士人 C. 少数民族 D. 世家大族

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:曹魏至北宋时期(中国)。据本题材料“入仕人数”和材料中东晋时期占比为4%,北宋时期占比为46.1%,并结合所学知识可知,两晋九品中正制的实施使得社会上出现了“上品无寒门”的局面,而到了唐宋时期,广开科举,使得寒人有了入仕的机会,所以材料群体应为寒门子弟,A项正确;材料中没有将南北方士人进行对比,无法判断入仕群体到底是南方士人还是北方士人,排除B项;材料中没有少数民族士人的相关论述,排除C项;魏晋时期实行九品中正制,寒门子弟的入仕机会减少,世家大族是入仕群体的主流,隋、唐、宋时期科举制度出现并日益成熟,寒门子弟的机会逐渐增多,D项与材料数据不符,排除D项。故选A项。

14. 据记载,宋建国之初即“申明周显德三年之令,课民植树”。并于河北瓦桥一带“南北分界之所,专植榆柳,中通一径,仅能容一骑”。宋朝此举( )

A. 意在劝课蚕桑 B. 增加了政府收入 C. 重在移民实边 D. 有利于加强边防

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词可知,这是影响题、推断题,时空是宋朝。根据材料“南北分界之所,专植榆柳,中通一径,仅能容一骑”及所学可知,宋代时,北方游牧民族政权军事实力较强,时常袭扰宋边境,而宋北部边境地区地势开阔,利于骑兵行动,宋代在边境植树能有效防止游牧民族骑兵的袭扰,D项正确;宋代在边境地区植树主要目的是加强边防,并非劝课蚕桑,排除A项;材料并未说明宋政府在植树等方面收取赋税,排除B项;材料内容与移民关系不大,不符合题意,排除C项。故选D项。

15. 在宋代,有些商人将余粮运到市场出售,史称:“两浙之地,苏、湖、秀三州号为产米去处,丰年大抵舟车四出,其豪右之家,占田广,收租多,而仓廪富实者,县邑之吏,邻里之民,固能指数其人也。”这反映出当时( )

A. 大土地所有制受到抑制 B. 农产品商品化程度提高

C. 政府鼓励发展商品经济 D. 交通条件发生根本改善

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:宋代时,商人会将余粮运到市场售卖,尤其以两浙为主要粮食产地,丰收之时产量富裕,能满足民众所需,这体现了粮食作物的商品化程度提高,B项正确;材料反映了两浙之地大地主的优越处境,但并没有体现对大土地所有制的抑制,排除A项;材料未涉及政府对商品经济的态度,排除C项;D项“根本改善”用词不当,排除D项。故选B项。

16. 宋代,在社会上出现了一批专为戏曲写唱词、作剧本的职业脚本撰写者“才人”。他们成立了行会组织“书会”,根据观众趣味,不断修改脚本提供给戏班表演从而获得合理报酬。这反映了当时( )

A. 大众趣味决定戏曲创作 B. 戏曲艺术渐趋成熟

C. 文化创作冲破理学束缚 D. 世俗文化得到发展

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。依据材料以及所学知识,北宋商品经济发展以及市民阶层的壮大,本创作迎合观众趣味进行创作,反映了世俗文化的发展,D项正确;“大众趣味决定戏曲创作”说法过于绝对,排除A项;材料只是讲述宋代出现专业剧本创作者以及他们根据观众趣味进行创作,从中并不能看出宋代戏曲艺术是否渐趋成熟,也无法反映其是否冲破理学束缚,排除B、C项。故选D项。

17. 下图是宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,整个画面艳丽华美,典雅高贵。宋徽宗还在图的右上角题诗一首“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡;已知全五德,安逸胜凫鹥。”这样象征美好的祥瑞图还有他创作的《瑞鹤图》等。这反映了( )

A. 北宋花鸟画艺术创作水准 B. 时代环境影响作品风格

C. 写意画风受到理学的影响 D. 人文精神成为社会主流

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》,整个画面艳丽华美,典雅高贵”“这样象征美好的祥瑞图还有他创作的《瑞鹤图》等”,结合所学知识可知,材料中宋徽宗的作品以典雅高贵、象征美好为主要表现形式,这与当时宋朝商品经济发达、社会繁荣的时代环境密不可分,说明了时代环境影响作品风格,B项正确;宋徽宗赵佶一人无法代表北宋的艺术创作水准,排除A项;理学是宋朝形成的是以儒家伦理道德为哲学核心的儒学体系,与材料中的两幅画作风格无关,排除C项;材料中描述的是宋徽宗赵佶的个人作品,不能代表社会主流,且作品没有体现出人文精神,排除D项。故选B项。

18. 明代勋贵服饰上的九章花纹如龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉等昭示着慈善、仁义、玉洁、济养和智勇。庶民儒生束发网巾、戴的帽子被雅称为“一统天下”“四方平定巾”“六合一统帽”。这些服饰都( )

A. 呈现了浓厚的等级观念 B. 追求“天下为公”的理念

C. 体现了“大一统”的意识 D. 具有伦理政治化的倾向

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知是正向题。据本题时间信息可知准确时空:明代。据题干可知主要结论:明代规定勋贵服饰的图案具有儒家伦理特点,庶民儒生的网巾和帽子的称呼则具有维护统一的政治色彩。因此,明代这些服饰都具有伦理政治化的倾向,D项正确;材料反映了服饰的伦理性,而不是尊卑上下的等级观念,排除A项;“天下为公”指尊德尚贤的社会政治理想,而材料反映服饰的伦理政治化特点,排除B项;勋贵服饰图案不能体现大一统意识,排除C项。故选D项。

19. 下图是清代乾隆时期郎世宁、王致诚等创作的绢本设色画《万树园赐宴图》,图中描绘了乾隆皇帝于1754年在承德避暑山庄的万树园内,设宴招待蒙古族首领的情景。据此可推知,清代( )

A. 盛行浪漫主义唯美画风 B. 民族共同体意识的增强

C. 对西域的管理逐步加强 D. 天朝上国观念得到强化

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。从材料“乾隆皇帝于1754年在承德避暑山庄的万树园内,设宴招待蒙古族首领”看到,清朝时期,边疆民族对清朝统治的认可,反映了清代民族共同体意识增强,B项正确;该作品风格与“浪漫主义”不符,排除A项;西域是指西北地区,材料是蒙古地区,排除C项;“天朝上国观念”是外交观念,而材料主旨是民族关系,排除D项。故选B项。

20. 我国东南沿海某港口,在15世纪只是一个“结茅而居”的渔村,到16世纪,已成为“繁华世界”,“宝货塞途,家家歌舞赛神,钟鼓管弦,连飙响答”,时称“小苏杭”。能够说明这一现象的是( )

A. 朝贡贸易繁荣 B. 农业生产技术进步

C. 白银大量流入 D. 海上丝绸之路兴起

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:15-16世纪(中国)。根据材料可知16世纪,我国东南沿海某港口贸易增多,商品经济发展,城市繁荣,结合所学,这一时期,新航路开辟,世界贸易增多,中国手工业产品迅速发展,在对外贸易中占优势,因此白银大量流入中国,促进了东南沿海港口城市的兴起,C项正确;明朝在朝贡贸易中采取“免征税”“给予赏赐”等优待政策,“厚往薄来”,加重了政府的财政负担,对东南沿海港口城市兴起作用有限,排除A项;材料强调明朝的对外贸易,与农业生产技术进步无关,排除B项;海上丝绸之路是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道,形成于秦汉,兴于唐宋,衰落于明清时期的海禁、闭关锁国政策,排除D项。故选C项。

二、非选择题:本题共4小题, 共60分。

21. 历代王朝把注重基层治理作为加强中央集权的重要手段。阅读材料,回答问题。

材料一:宋代商品经济发达,宁静而安定的小农社会秩序已被打破,农民弃耕从商的事很常见,如南宋初,岳州农民“自来兼作商旅, 大半在外”。客户没有田产,更不会被束缚在土地上,“一失抚存,明年必去而之他”,而按宋朝立法,客户要退佃离开,地主是不可以阻挠的。一些地方,由于“主户少而客户多, 口尤难记”,连户口登记都出现困难。城市中的流动人口更多,任何人都可以流入, 商人、佣工、流民, 如建康府曾为“留都之地, 四方失所流徙之民,往往多聚于此,皆无作业”。宋代社会因其显著的开放属性与商业属性,而呈现出远远强于前代的流动性与活力。

——摘编自吴钧《户口册上的中国》

材料二:明清时期,乡规民约受到统治阶层的高度关注。明成祖朱棣时期一度以国法的形式颁布乡规条例,赋予乡规民约以法律地位。清代高度集权的政治下,乡约完全沦为国家控制农村基层的工具,失去了原有的乡民自治内涵……历史上的乡规民约表面上源于乡土,在实际制定过程中却并无底层农民的实质参与,都是在地方精英(地主士绅)的主持下,以儒家伦理为基础,以维护封建宗法礼教的伦理纲常为目的所制定。尽管如此,乡规民约的内容仍然以淳朴民风、发展生产、维护治安、稳固秩序为主体,是古代农村社会管理的基本规范。

——周铁涛《村规民约的历史嬗变与现代转型》

(1)根据材料一,结合所学,分别从社会关系和基层治理角度,分析宋代呈现出“远远强于前代的流动性与活力”的原因。

(2)根据材料二, 概括明清时期乡规民约的特点。

【答案】(1)社会关系:传统社会秩序被打破;国家对社会的控制相对松弛。基层治理:实行主客户制;实行保甲制度;理学向基层渗透,乡约教化乡里;建立宗族内部的救助活动,规范社会救济。

(2)特点:受到统治阶层的高度关注;以国法的形式颁布(或与法律合流,赋予法律地位)沦为统治阶级的统治工具;由地方精英主持;以维护纲常伦理为目的;内容沿袭传统。

【解析】

【小问1详解】

本题背景类材料分析题。时空是: 宋(中国) 。原因: 据材料一“宋代商品经济发达,宁静而安定的小农社会秩序已被打破,农民弃耕从商的事很常见”结合所学知识可知, 从社会关系的角度来看, 传统社会秩序被打破, 国家对社会的控制相对松弛; 据材料一“宋朝立法, 客户要退佃离开, 地主是不可以阻挠的。一些地方, 由于‘主户少而客户多, 口尤难记’, 连户口登记都出现困难。城市中的流动人口更多, 任何人都可以流入, 商人、佣工、流民, 如建康府曾为‘留都之地, 四方失所流徙之民, 往往多聚于此, 皆无作业’。”结合所学知识可知, 从基层治理的角度来看, 实行主客户制, 实行保甲制度, 理学向基层渗透,乡约教化乡里, 建立宗族内部的救助活动, 规范社会救济等。

【小问2详解】

本题是特点类、影响类材料分析题。时空是: 明清时期 (中国) 。特点: 据材料二“明清时期,乡规民约受到统治阶层的高度关注。”可知, 受到统治阶层的高度关注; 据材料二“明成祖朱棣时期一度以国法的形式颁布乡规条例, 赋予乡规民约以法律地位。清代高度集权的政治下, 乡约完全沦为国家控制农村基层的工具, 失去了原有的乡民自治内涵”可知, 以国法的形式颁布, 与法律合流, 赋予法律地位, 而乡约沦为统治阶级的统治工具; 据材料二“历史上的乡规民约表面上源于乡土, 在实际制定过程中却并无底层农民的实质参与, 都是在地方精英 (地主士绅) 的主持下, 以儒家伦理为基础, 以维护封建宗法礼教的伦理纲常为目的所制定。”可知, 由地方精英主持, 以维护纲常伦理为目的; 据材料二“乡规民约的内容仍然以淳朴民风、发展生产、维护治安、稳固秩序为主体,是古代农村社会管理的基本规范。”可知, 内容沿袭传统。

22. 三国时期,魏、蜀、吴究竟谁是正统?各个朝代的史学观点不一、阅读材料,完成下列要求。

材料一:《隋书》云:“晋时,巴西陈寿(晋臣)删集三国之事, 唯魏帝为纪, 其功臣及吴、蜀之主,并皆为传,仍各依其国,部类相从,谓之《三国志》。”《三国志·魏书·武常纪》称曹操为“大祖”,封武平侯后称“公”,封魏王后称“王”,纪末“评曰”复归称“太祖”。《三国志·蜀书》称刘备为“先主”,称刘禅为“后主”, 孙权则径称其名。

——摘编自周振刚《<三国志>以魏为正统——兼论“蜀国”之称谓》

材料二: 关于三国时期的正统问题,朱熹说:“三国当以蜀汉为正, 而温公(司马光)乃云某年某月诸葛亮入寇,是冠履倒置,何以示训?”因为在朱熹看来,曹魏篡夺立国首先就违背了儒家的道德价值,不符合二帝三王的得国之道。按朱熹对君王治道“必以仁义为先,而不以功利为急”之要求,曹魏篡汉属于不仁义,治国又以功利为主,所以魏不当为正统。《四库全书总目提要》进一步道:“(宋)高宗以后偏安江左近于蜀,而中原魏地全入于金, 南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。”梁启超进而说:“正蜀也,凡亦谓正宋也。”

——摘编自平先荣《宋代士人之三国正统观研究——以宋代史论为中心》

(1)根据材料一,概括陈寿的《三国志》以魏为正统的主要表现。

(2)根据材料一、二, 指出南宋时期三国正统观变化, 并分析这一变化的影响因素。

【答案】(1)三国各有年号而以魏之年号为标准;为曹魏诸帝作纪,为刘备、孙权立传;曹操、刘备、孙权称谓有别。

(2)变化:由以魏为正统到以蜀汉为正统。影响因素:宋代理学形成;宋初期统治者大力加强儒家纲常伦理道德的建设;为南宋政权偏安南方寻找合理性。(答出两点即可)

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是北京南北朝。据材料一“删集三国之事,唯魏帝为纪,其功臣及吴、蜀之主,并皆为传”可以得出三国各有年号而以魏之年号为标准;为曹魏诸帝作纪,为刘备、孙权立传;据材料一中《三国志》称曹操为“太祖”、称刘备为先主”、孙权则“径称其名”可以得出曹操、刘备、孙权称谓有别。

【小问2详解】

本题第一个问是对比类材料分析题。时空是南宋时期的中国。据材料二朱熹认为“三国当以蜀汉为正”“魏不当为正统”,并与材料一对比可以得出由以魏为正统到以蜀汉为正统。

本题第二个问是影响类材料分析题。时空是南宋时期的中国。据材料二“朱熹”认为“曹魏篡夺立国首先就违背了儒家的道德价值”等并结合所学可以得出宋代理学形成,强化了社会伦理道德;宋初期统治者大力加强儒家纲常伦理道德。

23. 阅读材料,回答问题。

材料: 唐朝后期南北户口升降比较表

天宝元年(742年)户数 元和年间(806-820年)户数 下降幅度(%) 占全国户数比例(%)

北方 3736652 866887 76.8 36.52

南方 3117624 1506548 51.68 63.48

总计 6854276 2373435 65.73 100

——据王育民:《论唐代南北户口分布比重的消长》

根据材料并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,逻辑体系严密。)

【答案】变化趋势:南北户数都大幅度下降,但北方下降幅度高于南方。

变化原因:安史之乱后,藩镇割据带来政治动荡;土地兼并加剧,均田制遭到破坏;北方人民大批南迁。

变化的影响:进一步促进了江南经济的开发和经济重心的南移;南方的社会影响力不断增强等。

【解析】

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是唐朝。首先阅读表格“唐朝后期南北户口升降比较表”信息和所学知识分析,“天宝元年(742年)户数,北方是3736652,南方是3117624,合计6854276”“元和年间(806-820年)户数,北方是866887,南方是1506548,总计2373435”“下降幅度(%),北方是76.8,南方是51.68,合计65.73”等信息可知,天宝元年至元和年间,南北方户数均呈下降趋势,但北方幅度高于南方,可从战乱及藩镇割据对政局的影响,土地兼并及北方人口南迁等角度分析其因素,并从推动江南开发、经济重心南移及增强南方的社会影响力阐述其影响即可。

24. 阅读材料,完成下列要求。

材料:

注:按传统社会人均年需求原粮696 市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一时段,围绕“粮食生产与社会生活”展开论述。(要求: 史论结合, 论证充分, 表述清晰。)

【答案】(1)趋势:秦汉到魏晋南北朝人均粮食占有量呈下降趋势,但供过于求;魏晋南北朝到宋元时期人均粮食占有量呈上升趋势,供过于求的趋势加强:宋元到清前期人均粮食占有量呈下降趋势,供不应求趋势明显加强。

(2)示例:选择时段:隋唐宋元时期。论题:粮食生产促进了社会生活的发展。论述:隋唐宋元时期,国家相对安定,统治者注重发展生产,采取相对宽松的统治政策,促进了农业发展,粮食产量增加。这为手工业和商业的发展提供了物质基础,同时也促进了唐宋科技、思想文化事业的发展,唐诗、宋词兴盛:社会娱乐形式多样,呈现出开放气象。由此可知,农业发展是社会进步的基础,会丰富社会生活,要高度重视粮食安全问题。

【解析】

小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是中国古代。据图表可知横纵标指的是朝代,纵坐标指的是粮食产量和需求量。做图表题要观察趋势。据数据可知秦汉到魏晋南北朝人均粮食占有量呈下降趋势,但供过于求;魏晋南北朝到宋元时期人均粮食占有量呈上升趋势,供过于求的趋势加强:宋元到清前期人均粮食占有量呈下降趋势,供不应求趋势明显加强。

【小问2详解】

本题是认识类材料分析题。时空是中国古代。设问要求围绕“粮食生产与社会生活展开论述”,具有一定的开放性,在第一个问的基础上,首先考生一句供求关系,确定想要写的时间段;之后,对选定时间段内容结合政治、经济等时代特征进行分析;最后,进行分段表述,结尾处进行升华主题。

同课章节目录