纲要(上)第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 17:07:18 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第1课 中华文明的起源与早期国家

统编普通高中历史必修《中外历史纲要》(上)

商代甲骨文字“史”

盘古开天辟地

女娲造人

在世界范围内,关于文明的定义有上百种之多,具体到社会发展史角度,就是指人类社会何时进入到国家形态。

——摘自《中华文明探源工程成果集萃》

国家的出现是文明形成的标志

一、中华文明的奠基与诞生——原始社会时期

中国旧石器时代重要人类遗址分布图

元谋人门齿化石

距今约170万年

北京人复原

像,北京人距今约70-20万年

山顶洞人复原像,山顶洞人距今约3万年

地域分布:

生产生活:

生活时间:

时间早

分布广

打制石器

渔猎采集

群居生活

学会用火

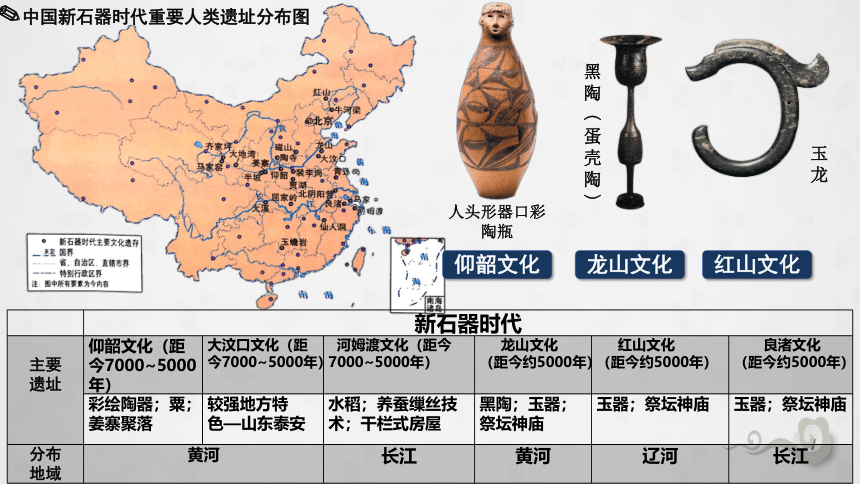

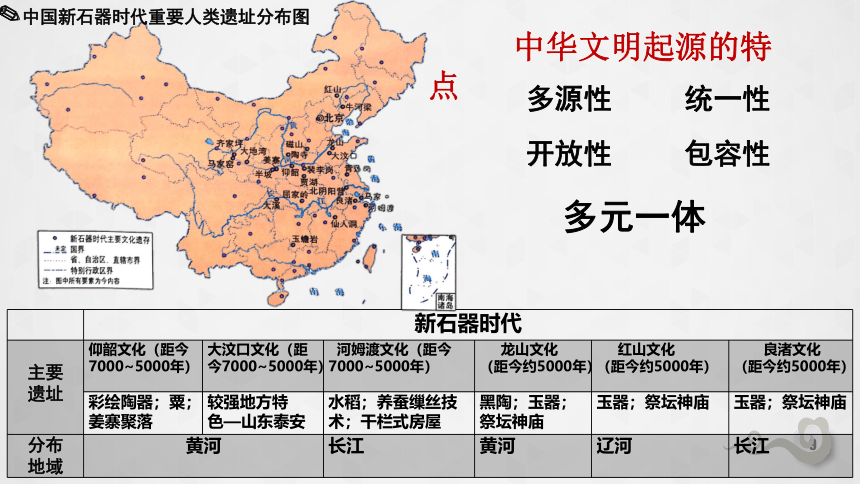

新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约4000~5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江生产生活方面特征:从数量和分布区域看:数量多分布广打磨石器,使用陶器原始农业,饲养家畜修建村落,逐渐稳定 中国新石器时代重要人类遗址分布图 中国新石器时代重要人类遗址分布图新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江玉龙黑陶︵蛋壳陶︶人头形器口彩陶瓶仰韶文化龙山文化红山文化新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江探究一:中华文明起源的特点黄河中游仰韶文化庙底沟期的彩陶风格影响所及,东到辽西和山东、南到江汉平原,达大半个中国。而具有江浙地区崧泽文化特点的陶器群也广泛出现在北至山东、西抵洞庭湖东岸的广大地带。长江中游大溪文化风格的彩陶和刻纹白陶,出现在岭南直至珠江三角洲地带。 ——张传玺等《中华文明史》 中国新石器时代重要人类遗址分布图新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江中华文明起源的特点多源性统一性多元一体开放性包容性 中国新石器时代重要人类遗址分布图 我国考古学家苏秉琦在《关于重建中国史前史的思考》中说:“中华文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并数千年来屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切的关系。”

新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江中华文明起源的特点多源性统一性多元一体开放性包容性 中国新石器时代重要人类遗址分布图

五千年文明如何实证?

内城面积约300万平方米;外城约630万平方米。古城和水利系统的工程总量,超过1000万立方米。

良渚古城平面图

良渚莫角山遗址浮选出的碳化稻米

【探究二】以良渚古城遗址的考古发现为例,分析新石器时代后期文化

遗存的历史价值。

良渚古城遗址出土部分玉器(含复原嵌玉漆器)

玉琮、玉璧带有明显的象征意义,反映了当时社会的复杂程度和阶级制度,已经达成了“国家”的标准。 ——科林·伦福儒

神徽

玉琮王

是研究我国原始社会后期农业发展、社会分工出现、私有制产生、社会贫富分化、阶级分化的重要实物史料;部落中出现权贵阶层,中国即将迈入阶级社会门槛,是实证中华五千年文明史的地区之一,是人类的珍贵历史遗产。

等级 随葬品数量 随葬品质量

1 百件以上,多则数百件 以玉器为主,随葬玉钺、玉琮,无生产工具

2 几十件至百件 玉器远多于其他器物,随葬玉钺、玉琮

3 几十件左右 玉器多于陶、石器,玉钺、玉琮仅随葬其一

4 十几件至几十件 玉器与陶、石器数量相近,随葬石钺

5 几件至十几件 少或无玉器,多陶、石器,随葬石钺或石镞

6 一件或几件 只有陶、石器

7 基本为零

——摘编自许鹏飞《良渚文化墓葬及其反映的社会结构与形态》

探究二:良渚文化遗存的历史价值

良渚文化高等级贵族墓葬反山M12

良渚文化平民墓葬卞家山 M61

2019年7月6日,在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,世界遗产委员会认为:“良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态。”

——摘自王巍:《中华5000多年文明的考古实证》,《求是》2020年第2期

部落——部落联盟——邦国——王朝国家

族群融聚

华夏主体

国家雏形

二、中华文明的发展:早期国家治理——奴隶社会时期

1、夏朝(约公元前2070年,禹)

(1)世袭制代替了禅让制;

(2)夏王是最高统治者,中央机构基本具备,直接统治;

(3)地方通过控制一些部族进行间接统治。

益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。 ——《战国策·燕策一》

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

2、商朝(约公元前1600年,商汤灭夏,

多次迁都后定于殷)

甲骨文

在殷墟发现的甲骨卜辞约有10万多片, 甲骨文单字总数约有4500字左右,今已确认约有2000字。是我国古代最早的一种成熟文字。

甲骨文的发现与研究,使《史记·殷本纪》成为信史,而《史记·殷本纪》在帝王、世次、称号上的一些错误,也因此而得到纠正。

——中国国家博物馆编《文物中国史·夏商周时代》

二、中华文明的发展:早期国家治理——奴隶社会时期

《殷墟文字丙编》第302号拓片

A壬寅卜, (què)贞:“自今至于甲辰,子商翦基方。”

B壬寅卜, 贞:“自今至于甲辰,子商弗其翦基方。”

这是一版壬寅日由贞人 占卜的,卜辞内容是:“从今天到甲辰日,是不是要让子商去剪除基方呢?”子商是武丁时期的一位王子,擅长带兵打仗,商王非常信任他。基方则是商王朝附近的一个小方国,详细的地理位置并不清楚,但是可以知道在商王朝和基方发生战争期间,商王多次派遣子商前去应战。

——董作宾、董敏《甲骨文的故事》2019年第5版第132-133页

王权与神权相结合

探究三:从材料中你能获取哪些历史信息?这反映了早期国家政治具有哪一特点?

外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不是完全稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。

——张帆《中国古代简史》

内外服制

内服:商王直接控制的王畿地区

外服:间接控制的方国和诸侯

3、西周(约公元前1046年,武王伐纣,定都镐京)

青铜器“何尊”及其铭文

“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”

二、中华文明的发展:早期国家治理——奴隶社会时期

材料:1954年出土于江苏丹徒烟墩山的宜侯夨(cè)簋铭文,记录了西周康王时期,宜侯夨由虞侯改封为宜侯的册命过程……虞侯夨改封于宜,是因为周康王认为需要加强对南方的控制……经过大分封,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的统治局面……宜侯夨被封在宜地的同时,还受封有一定民众。这就是西周分封制度的核心“授民授疆土”。

——卜宪群《中国通史(一)从中华先祖到春秋战国》

青铜器“宜侯夨簋”及其铭文

探究四:“宜侯夨簋”具有怎样的史料价值

分给谁:

王族、功臣和先代贵族等

兼制天下,立七十一国,姬姓独占五十三人。

——《荀子·儒效篇》

以藩屏周,巩固周王统治

授土授民

为何分:

分什么:

形成众星拱月、天下共主的政治格局

国家政权由松散趋向严密

天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰(cui)。

——《左传·桓公二年》

礼乐制

分封制

宗法制

维护

互为表里

家国一体

权力的分配

权力分配的原则

家族血缘

国家政治

西周的政治制度

治国思想:由重天命和鬼神到重人事,天命无常、敬德保民

惟王子子孙孙永保民。——《尚书·梓材》

西周时期家庭组织与国家政权组织合二为一,形成宗法等级制国家。西周崇尚礼制,礼涵括了典章制度、礼节仪式、道德规范三个方面,以制度层面为主,成为治理国家的重要规范。西周的礼制具有强大的感召力,使人们开始突破狭小的部族组织的局限,通过共同的语言文字、道德伦理和风俗习惯,向更高社会阶段发展。它使一个来源多样、由不同族群组成的王朝具有了心理上与文化上的认同感与归属感。

——摘编自王和《历史的轨迹:基于夏商周三代的考察》等

国家发展 、制度建设促成文化认同

五千年古老文明的民族灵魂是什么?要继承什么?发扬什么?

一是有巨大的凝聚力,一是有无穷的创造力,再是有无限的生命力。一浪比一浪高,延绵不绝,这是我们民族精神的源泉。

——苏秉琦

小结

一、中华文明的起源——原始社会时期

二、早期国家的治理——奴隶社会时期

多元一体·华夏核心·文化认同

课后作业讲一件文物1.要求:如果条件允许,请你参观博物馆,从中选取一件文物,种类不限。如果条件不允许,你可以选择一件感兴趣的文物。2.方法指导:对于文物的分析,应该从文物名称、出土地点、文物基本情况介绍(包括功用)、文物价值分析等几个方面入手。对于其价值的分析,大家可以查阅材料,将你搜集的相关文字材料也呈现在你的研究报告上,运用多元互证的方式,从多个角度分析文物。 感谢聆听!

第1课 中华文明的起源与早期国家

统编普通高中历史必修《中外历史纲要》(上)

商代甲骨文字“史”

盘古开天辟地

女娲造人

在世界范围内,关于文明的定义有上百种之多,具体到社会发展史角度,就是指人类社会何时进入到国家形态。

——摘自《中华文明探源工程成果集萃》

国家的出现是文明形成的标志

一、中华文明的奠基与诞生——原始社会时期

中国旧石器时代重要人类遗址分布图

元谋人门齿化石

距今约170万年

北京人复原

像,北京人距今约70-20万年

山顶洞人复原像,山顶洞人距今约3万年

地域分布:

生产生活:

生活时间:

时间早

分布广

打制石器

渔猎采集

群居生活

学会用火

新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约4000~5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江生产生活方面特征:从数量和分布区域看:数量多分布广打磨石器,使用陶器原始农业,饲养家畜修建村落,逐渐稳定 中国新石器时代重要人类遗址分布图 中国新石器时代重要人类遗址分布图新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江玉龙黑陶︵蛋壳陶︶人头形器口彩陶瓶仰韶文化龙山文化红山文化新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江探究一:中华文明起源的特点黄河中游仰韶文化庙底沟期的彩陶风格影响所及,东到辽西和山东、南到江汉平原,达大半个中国。而具有江浙地区崧泽文化特点的陶器群也广泛出现在北至山东、西抵洞庭湖东岸的广大地带。长江中游大溪文化风格的彩陶和刻纹白陶,出现在岭南直至珠江三角洲地带。 ——张传玺等《中华文明史》 中国新石器时代重要人类遗址分布图新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江中华文明起源的特点多源性统一性多元一体开放性包容性 中国新石器时代重要人类遗址分布图 我国考古学家苏秉琦在《关于重建中国史前史的思考》中说:“中华文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并数千年来屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切的关系。”

新石器时代主要遗址仰韶文化(距今7000~5000年)大汶口文化(距今7000~5000年)河姆渡文化(距今7000~5000年)龙山文化(距今约5000年)红山文化(距今约5000年)良渚文化(距今约5000年)彩绘陶器;粟;姜寨聚落较强地方特色—山东泰安水稻;养蚕缫丝技术;干栏式房屋黑陶;玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙玉器;祭坛神庙分布地域黄河长江黄河辽河长江中华文明起源的特点多源性统一性多元一体开放性包容性 中国新石器时代重要人类遗址分布图

五千年文明如何实证?

内城面积约300万平方米;外城约630万平方米。古城和水利系统的工程总量,超过1000万立方米。

良渚古城平面图

良渚莫角山遗址浮选出的碳化稻米

【探究二】以良渚古城遗址的考古发现为例,分析新石器时代后期文化

遗存的历史价值。

良渚古城遗址出土部分玉器(含复原嵌玉漆器)

玉琮、玉璧带有明显的象征意义,反映了当时社会的复杂程度和阶级制度,已经达成了“国家”的标准。 ——科林·伦福儒

神徽

玉琮王

是研究我国原始社会后期农业发展、社会分工出现、私有制产生、社会贫富分化、阶级分化的重要实物史料;部落中出现权贵阶层,中国即将迈入阶级社会门槛,是实证中华五千年文明史的地区之一,是人类的珍贵历史遗产。

等级 随葬品数量 随葬品质量

1 百件以上,多则数百件 以玉器为主,随葬玉钺、玉琮,无生产工具

2 几十件至百件 玉器远多于其他器物,随葬玉钺、玉琮

3 几十件左右 玉器多于陶、石器,玉钺、玉琮仅随葬其一

4 十几件至几十件 玉器与陶、石器数量相近,随葬石钺

5 几件至十几件 少或无玉器,多陶、石器,随葬石钺或石镞

6 一件或几件 只有陶、石器

7 基本为零

——摘编自许鹏飞《良渚文化墓葬及其反映的社会结构与形态》

探究二:良渚文化遗存的历史价值

良渚文化高等级贵族墓葬反山M12

良渚文化平民墓葬卞家山 M61

2019年7月6日,在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届世界遗产大会上,世界遗产委员会认为:“良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态。”

——摘自王巍:《中华5000多年文明的考古实证》,《求是》2020年第2期

部落——部落联盟——邦国——王朝国家

族群融聚

华夏主体

国家雏形

二、中华文明的发展:早期国家治理——奴隶社会时期

1、夏朝(约公元前2070年,禹)

(1)世袭制代替了禅让制;

(2)夏王是最高统治者,中央机构基本具备,直接统治;

(3)地方通过控制一些部族进行间接统治。

益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。 ——《战国策·燕策一》

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

2、商朝(约公元前1600年,商汤灭夏,

多次迁都后定于殷)

甲骨文

在殷墟发现的甲骨卜辞约有10万多片, 甲骨文单字总数约有4500字左右,今已确认约有2000字。是我国古代最早的一种成熟文字。

甲骨文的发现与研究,使《史记·殷本纪》成为信史,而《史记·殷本纪》在帝王、世次、称号上的一些错误,也因此而得到纠正。

——中国国家博物馆编《文物中国史·夏商周时代》

二、中华文明的发展:早期国家治理——奴隶社会时期

《殷墟文字丙编》第302号拓片

A壬寅卜, (què)贞:“自今至于甲辰,子商翦基方。”

B壬寅卜, 贞:“自今至于甲辰,子商弗其翦基方。”

这是一版壬寅日由贞人 占卜的,卜辞内容是:“从今天到甲辰日,是不是要让子商去剪除基方呢?”子商是武丁时期的一位王子,擅长带兵打仗,商王非常信任他。基方则是商王朝附近的一个小方国,详细的地理位置并不清楚,但是可以知道在商王朝和基方发生战争期间,商王多次派遣子商前去应战。

——董作宾、董敏《甲骨文的故事》2019年第5版第132-133页

王权与神权相结合

探究三:从材料中你能获取哪些历史信息?这反映了早期国家政治具有哪一特点?

外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不是完全稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。

——张帆《中国古代简史》

内外服制

内服:商王直接控制的王畿地区

外服:间接控制的方国和诸侯

3、西周(约公元前1046年,武王伐纣,定都镐京)

青铜器“何尊”及其铭文

“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”

二、中华文明的发展:早期国家治理——奴隶社会时期

材料:1954年出土于江苏丹徒烟墩山的宜侯夨(cè)簋铭文,记录了西周康王时期,宜侯夨由虞侯改封为宜侯的册命过程……虞侯夨改封于宜,是因为周康王认为需要加强对南方的控制……经过大分封,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的统治局面……宜侯夨被封在宜地的同时,还受封有一定民众。这就是西周分封制度的核心“授民授疆土”。

——卜宪群《中国通史(一)从中华先祖到春秋战国》

青铜器“宜侯夨簋”及其铭文

探究四:“宜侯夨簋”具有怎样的史料价值

分给谁:

王族、功臣和先代贵族等

兼制天下,立七十一国,姬姓独占五十三人。

——《荀子·儒效篇》

以藩屏周,巩固周王统治

授土授民

为何分:

分什么:

形成众星拱月、天下共主的政治格局

国家政权由松散趋向严密

天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰(cui)。

——《左传·桓公二年》

礼乐制

分封制

宗法制

维护

互为表里

家国一体

权力的分配

权力分配的原则

家族血缘

国家政治

西周的政治制度

治国思想:由重天命和鬼神到重人事,天命无常、敬德保民

惟王子子孙孙永保民。——《尚书·梓材》

西周时期家庭组织与国家政权组织合二为一,形成宗法等级制国家。西周崇尚礼制,礼涵括了典章制度、礼节仪式、道德规范三个方面,以制度层面为主,成为治理国家的重要规范。西周的礼制具有强大的感召力,使人们开始突破狭小的部族组织的局限,通过共同的语言文字、道德伦理和风俗习惯,向更高社会阶段发展。它使一个来源多样、由不同族群组成的王朝具有了心理上与文化上的认同感与归属感。

——摘编自王和《历史的轨迹:基于夏商周三代的考察》等

国家发展 、制度建设促成文化认同

五千年古老文明的民族灵魂是什么?要继承什么?发扬什么?

一是有巨大的凝聚力,一是有无穷的创造力,再是有无限的生命力。一浪比一浪高,延绵不绝,这是我们民族精神的源泉。

——苏秉琦

小结

一、中华文明的起源——原始社会时期

二、早期国家的治理——奴隶社会时期

多元一体·华夏核心·文化认同

课后作业讲一件文物1.要求:如果条件允许,请你参观博物馆,从中选取一件文物,种类不限。如果条件不允许,你可以选择一件感兴趣的文物。2.方法指导:对于文物的分析,应该从文物名称、出土地点、文物基本情况介绍(包括功用)、文物价值分析等几个方面入手。对于其价值的分析,大家可以查阅材料,将你搜集的相关文字材料也呈现在你的研究报告上,运用多元互证的方式,从多个角度分析文物。 感谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进