广东省珠海市2022-2023学年高二下学期期末普通高中学生学业质量监测历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省珠海市2022-2023学年高二下学期期末普通高中学生学业质量监测历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 115.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 09:59:55 | ||

图片预览

文档简介

珠海市2022-2023学年高二下学期期末普通高中学生学业质量监测

历史

本试卷共6页,33小题,满分100分。考试用时90分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,将条形码横贴在每张答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一.选择题:本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,请考生选出,填涂到答题卡上。

1. 《韩非子》一书认为,上古圣人起名是为了适应人民应对禽兽、种植、治水等需要而产生,因此分别名为“有巢氏”、“燧人氏”、大禹等,这种圣人观念( )

A. 蕴含着注重实际的政治理念 B. 反映了推崇仁政的儒家思想

C. 暗含了君权神授的神秘色彩 D. 忠实再现了上古的社会现实

2. “丝国之路”以丝绸贸易而得名。近期,北京大学荣新江教授提出了“丝绸之路也是一条‘写本之路’”的论断。写本是指书写在简牍、纸张等载体上的文献,又称抄本。这些写本文献的存在( )

A. 重现了丝路贸易的兴盛 B. 体现了书法艺术的变迁

C. 得益于纸张的发明普及 D. 可作为中西交往的凭证

3. 秦朝法律为关中文化的重要组成部分,来自楚地的刘邦集团入主关中后,采取了承秦制而定汉律的做法,此举得到了秦人的拥护。由此可知

A. 汉承秦制得到天下认同

B. 秦楚文化冲突难以调和

C. 文化传统影响制度选择

D. 民心向背决定政治走向

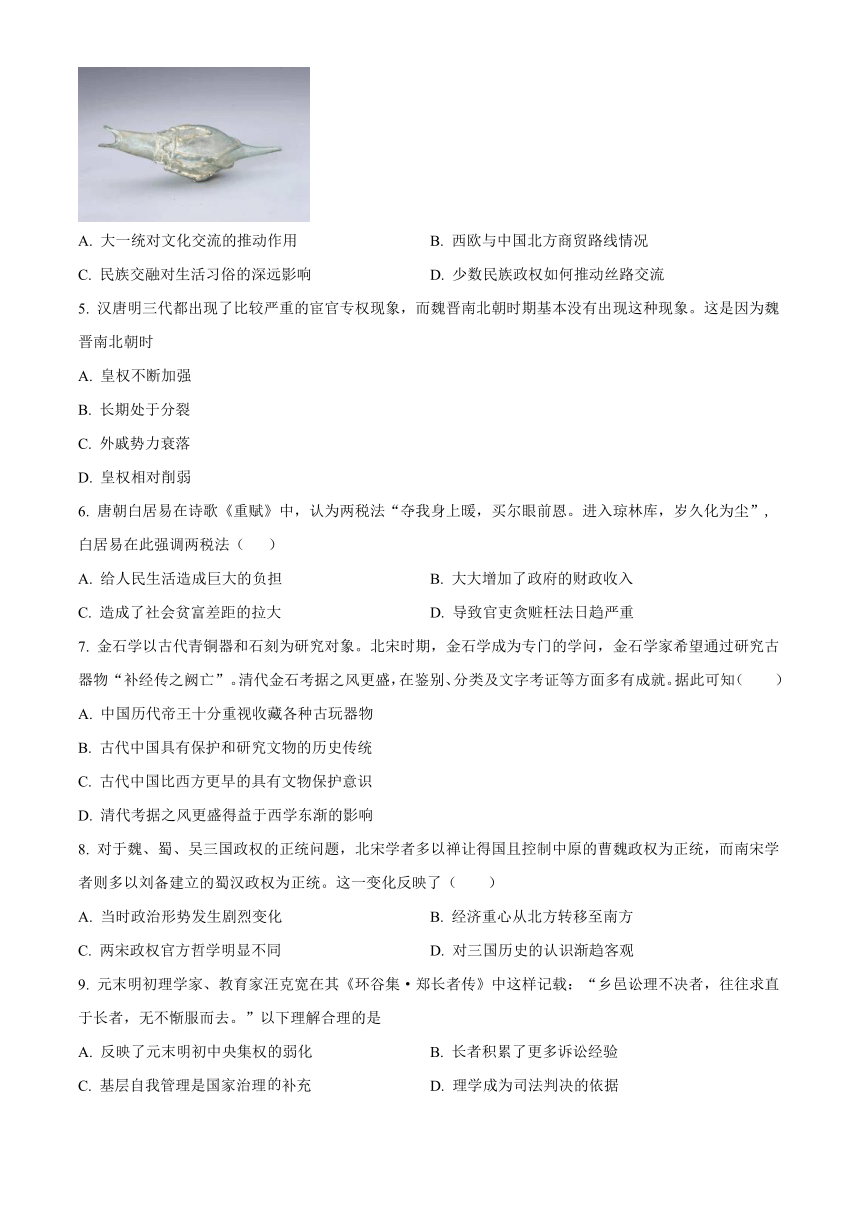

4. 下图是一件玻璃水注,玻璃由埃及人最早制造,从东罗马帝国传入中国,该文物出土于辽宁地区的十六国墓葬,这有助于我们了解( )

A. 大一统对文化交流的推动作用 B. 西欧与中国北方商贸路线情况

C. 民族交融对生活习俗的深远影响 D. 少数民族政权如何推动丝路交流

5. 汉唐明三代都出现了比较严重的宦官专权现象,而魏晋南北朝时期基本没有出现这种现象。这是因为魏晋南北朝时

A. 皇权不断加强

B. 长期处于分裂

C. 外戚势力衰落

D. 皇权相对削弱

6. 唐朝白居易在诗歌《重赋》中,认为两税法“夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘”,白居易在此强调两税法( )

A. 给人民生活造成巨大的负担 B. 大大增加了政府的财政收入

C. 造成了社会贫富差距的拉大 D. 导致官吏贪赃枉法日趋严重

7. 金石学以古代青铜器和石刻为研究对象。北宋时期,金石学成为专门的学问,金石学家希望通过研究古器物“补经传之阙亡”。清代金石考据之风更盛,在鉴别、分类及文字考证等方面多有成就。据此可知( )

A. 中国历代帝王十分重视收藏各种古玩器物

B. 古代中国具有保护和研究文物的历史传统

C. 古代中国比西方更早的具有文物保护意识

D. 清代考据之风更盛得益于西学东渐的影响

8. 对于魏、蜀、吴三国政权的正统问题,北宋学者多以禅让得国且控制中原的曹魏政权为正统,而南宋学者则多以刘备建立的蜀汉政权为正统。这一变化反映了( )

A. 当时政治形势发生剧烈变化 B. 经济重心从北方转移至南方

C. 两宋政权官方哲学明显不同 D. 对三国历史的认识渐趋客观

9. 元末明初理学家、教育家汪克宽在其《环谷集·郑长者传》中这样记载:“乡邑讼理不决者,往往求直于长者,无不惭服而去。”以下理解合理的是

A. 反映了元末明初中央集权的弱化 B. 长者积累了更多诉讼经验

C. 基层自我管理是国家治理补充 D. 理学成为司法判决的依据

10. 英国历史学家伊懋可在《中国历史的模式》一书中提出了著名的“高水平均衡陷阱”,认为由于中国历史上农业技术发达,从而人口增长较快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用。这一理论最宜用于探究中国社会( )

A. 小农经济的特点 B. 传统技术的领先优势

C. 商品经济的发展 D. 明清社会的转型困境

11. 19世纪40年代以后,上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,每年六七熟,获利较多,洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等种植者日多,蔬菜在当地种植结构中占据重要地位。这种转变

A. 得益于稻粮产量的迅速提升 B. 实现了传统产业向近代转型

C. 满足了民族工业的市场需求 D. 反映了上海城市规模的扩张

12. 据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军

A. 兵役体制落后

B. 腐败向题较为严重

C. 军备废弛严重

D. 武器装备悬殊较大

13. 1857年,清政府强烈反对在长江中游设置通商口岸。其后签署的《天津条约》约定,等到“军务肃清再行酌办”。1860年底,清政府转而同意开放汉口、九江两地。这一态度变化主要基于

A. 外交体制调整的要求 B. 推动洋务运动的考量

C. 以夷制夷策略的实施 D. 应对内部危机的需要

14. 义和团运动以《刘伯温伏碑记》为揭贴(传单),声称明代刘伯温预言“庚子三春,日照重阴……中原忍绝兮,羽翼洋人;趋炎附势兮,四畜同群",这反映出义和团( )

A. 反帝运动缺乏理论指导 B. 反封建统治的革命精神

C. 具备先进理性领导阶级 D. 对反帝爱国的理性认识

15. 20世纪初,章太炎、刘师培等学者严厉谴责当时“醉心于欧化”的风气,力图在古籍中挖掘出民主乃至社会主义的内容,掀起了一股“研究国学,保存国粹”的思潮。该思潮( )

A. 是一股尊孔复古的逆流 B. 本质是维护封建专制主义

C. 推动了新文化运动发展 D. 体现传统文化的现实价值

16. “武昌起义一举大获成功,很大的一个因素,是革命党人意外地撞上了一个有钱有枪的宝库,喊了一嗓子'芝麻开门’,门就真的开了。”材料主要表明( )

A. 起义地点的正确性 B. 起义成功的偶然性

C. 起义过程的容易性 D. 起义时机选择的恰当性

17. 1920年11月的《共产党》第1号卷发刊词中认为“经济的改造自然占人类改造之主要地位。吾人生产方法除资本主义及社会主义外,别无他途”,并认为最终将由社会主义生产方法取代资本主义,这一观点( )

A. 是新民主主义革命的理论指导 B. 反映了中国共产党对革命道路的探索

C. 渗透着马克思主义的思维模式 D. 否定了新文化运动前期的民主与科学

18. 抗日战争时期,重庆《大公报》的一篇社论说:“三年多的抗战军事……形式上几乎完全是被动的。这次北线之战,敌军未战,我们先攻,敌军将南侵,我们先北战,这在战略上讲,也是一种进步。”“北线之战”指的是( )

A. 太原会战 B. 平型关大捷

C. 徐州会战 D. 百团大战

19. 20世纪60年代前期,中国中西部地区成为战略建设的重点,毛泽东主席甚至强调:"如果不把攀枝花的钢铁厂搞起来,我睡不着觉”。这种建设理念( )

A. 反映新中国外交战略的调整 B. 加剧了工业布局的不合理

C. 推动了工业基础初步建立 D. 推动了城市经济体制改革

20. 截至1981年年底,全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制。1985年,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府的工作全部结束,许多乡镇还建立了集体经济组织。这

A. 改变了农村土地所有制 B. 调整了农村的产业结构

C. 利于农村经济体制改革 D. 实现了农村居民的自治

21. 有学者认为:“古印度文明是口传神话和故事的海洋,却是文字记载历史的荒漠……他的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,都渗透着因果思想的影响。”该学者旨在说明( )

A. 印度文化始终缺乏成熟的文字系统 B. 古代印度没有形成系统的文化模式

C. 古代印度文化带有浓郁的宗教色彩 D. 印度文明呈现多样性和包容性特征

22. 在古巴比伦的《汉谟拉比法典》中,第42至52条是租借田地而出现的各种情形的规定;第114至119条是对各种债权债务的规定;第242-243条对牛的租赁价格做了明确规定。 这些法律规定有利于( )

A. 建立民主政治体制 B. 宣扬君权神授的观念

C. 规范社会经济行为 D. 加速社会阶层的分化

23. 游牧或渔猎民族在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式,融入文明体系中。公元前后数百年间,这种情形在东西方都曾多次出现。以下史实属于上述模式的是( )

A. 罗马帝国征服希腊 B. 亚历山大东征推进希腊化

C. 西葡美洲殖民扩张 D. 蛮族日耳曼人灭亡西罗马

24. 17世纪日本人那波守之在《读汉高帝纪》,评价刘邦“久见中原争逐鹿,谁教四海始修兵。腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用诚”。诗中的观点( )

A. 反映主流观念对刘邦的高度肯定 B. 体现出作者对儒学的批判性继承

C. 更为真实书写了汉初历史事实 D. 对史书记载中刘邦形象影响深远

25. 在欧洲人眼里,地球真实构成是一个神秘的话题。中世纪的地图将地球绘成光盘状。中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三个已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。造成当时地图形状的主要原因是( )

A. 古希腊地理学理论的错误引导 B. 东西方当时处于彼此隔绝状态

C. 宗教在中世纪欧洲占据支配地位 D. 欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢

26. 墨西哥城三文化广场的碑文中对墨西哥历史这样评述:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥”。该评述重在强调( )

A. 殖民征服是墨西哥国家落后的根源 B. 今天的墨西哥应彻底清除殖民遗存

C. 混血民族诞生是墨西哥历史的耻辱 D. 承认与正视墨西哥痛苦的殖民历史

27. 学者研究发现,在拿破仑帝国所覆盖的所有欧洲国家中,总有很多当地人愿意支持拿破仑,而且这些人主要是商业界和有专门职业的人,也包括许多进步贵族。这可以印证,拿破仓统治( )

A. 传播了法国大革命的原则 B. 彻底结束了欧洲封建专制

C. 维护了资本主义经济制度 D. 动摇了欧洲民族国家观念

28. 1913年10月,在总统威尔逊的呼吁下,美国国会通过了《安德伍德—西蒙斯关税法》,将关税税率由40%降至29%。有人评价该法案“目的是减少保护,使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”。美国的关税改革

A. 客观上推进世界市场的发展

B. 体现出扩大资本积累的客观需求

C. 有利于保护美国的国内市场

D. 反映美国对欧洲国家的妥协让步

29. 二战之后,移居美国的湘籍厨师彭长贵创制“左宗棠鸡”,这道融合酸甜辣的湘菜迅速成为美式中餐的代表,风靡全美,并成为美国人餐桌上常见的美食,这一现象从根本上反映了( )

A. 中美文化冲突与融合 B. 美国文化的强势输出

C. 移民文化在交融发展 D. 国际分工的日益深化

30. 世界建筑文物保护基金会从2008年起,通过互联网发布受气候变化影响的文化遗产,包括受冰川融化威胁的南极洲的斯科特小屋,受海平面上涨侵蚀的复活节岛石像,这说明,文化遗产保护( )

A. 取决于互联网关注度 B. 具有巨大的经济效益

C. 在新时期面临全新挑战 D. 更偏重于近代遗产保护

二、非选择题(本部分3小题,共40分,其中31题16分,32题14分,33题10分。)

31. 蒙古自13世纪初崛起之后,先后发动三次西征,对中国,对世界历史都产生了深远的影响。阅读材料,回答以下问题。

材料一 “世界的征服者成吉思汗,他是征服寰宇的展示和世界舞台上敏捷的骑兵,用威严之足登上时运的马镫,用权力之手击打傲慢的君主。她的钢矛上的火花像风一样,把世界上的歹徒从国土上消灭。”

——施都丁:《波斯文<史集·成吉思汗序言>译注》,魏曙光译(注:《史集》是14世纪成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相施都丁主编的世界通史著作)

材料二 “那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀,就是他逞着豪强,把个雄伟的亚洲变成了一片坟墓……这个专灭人之国,杀人之君的凶汉"

——摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,范希衡译(注:《中国孤儿》是1755年伏尔泰改编自元代纪君祥杂剧《赵氏孤儿》的作品,在法国演出后取得了巨大反响)

材料三 蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。蒙古人不仅鼓励和推动贸易发展,也直接或间接地扶植新产品和新商品……在蒙古人提供的保护之下,商品变得更加便宜,也更加充足……蒙古人在欧亚大陆上的商人及其他旅人的休息之处建起了大量旅店,也设置了巡逻兵,在丝绸之路上维持治安。随着蒙古帝国的崩溃安全性降低,成本提高,导致一些欧洲人开始寻找新的商路。其中之一便是热那亚航海家哥伦布。

——摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年)

(1)根据材料一、二,分析二者展现的成吉思汗形象有何不同

(2)相比材料二,材料三中的西方学术界对蒙古征服的态度发生了什么变化 并分析变化的原因

(3)如果以“蒙古帝国为中心世界史”为研究主题,三则材料各自有何史料价值

32. 博物馆是人类文化传承的载体,也是一部浓缩的无声历史。阅读材料,完成下列问题。

材料一 故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。1924年,冯玉祥发动“北京政变”,将溥仪逐出故宫,成立“办理清室善后委员会”,开始查点清宫物品,为成立博物院做了充分准备。1925年10月10日,故宫博物院正式宣告成立。向广大北京市民开放。

——摘编自郑欣森《故宫纪事》

材料二 表:1959年统计文化部所属专门性博物馆名录

性质 馆名

文化艺术类 故宫博物院、天津艺术博扬馆、上海博扬馆、南京博物院、沈阳故宫博物馆

历史类 中国历史博物馆、天津市历史博物馆、旅顺博物馆、陕西省博扬馆

革命史类 中国革命博物馆

自然类 中央自然博物馆、天津自然博物馆、大连自然博物馆

自然历史类 上海自然历史博物院

考古遗址类 陕西半坡遗址博物馆

工艺技术类 景德镇陶瓷馆

——摘编自徐玲《新中国初期科学类博物馆史实疏证》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析故宫博物院成立的政治意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立初期博物馆建设兴起的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析近现代中国博物馆建设的影响。

33. 长城是中华民族的历史见证者,是中国文化重要的表征和载体。阅读材料,完成下列问题。

材料 表:长城历史发展概况

时期 发展概况

秦朝 公元前215年,秦始皇派大将蒙恬率军驱逐匈奴,并重新修筑春秋战国时期的长城,其“延袤万余里”。

明朝 “终明之世,边防甚重,东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御”。张家口一带“苏杭绸缎铺……各行交易,铺沿长四、五里许”。长城沿线出现了“塞上物阜民安,商贾辐轿,无异于中原”的兴旺景象。

民国 1920年,《申报》刊登广告:“长城为御敌而设,长城牌香烟为保护利权而作”,引起国人广泛关注。之后许多民族企业都以长城命名自己的产品。1933年,宋哲元率领国民革命军第二十九军在长城喜峰口等地英勇抗日,重创日军。

新中国 1987年,长城被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录;2007年被选为世界新七大奇迹之首,吸引了世界各地游客前来长城旅游观光。

——摘编自赵现海《中国古代长城的历史角色》

根据材料并结合所学知识,任选至少两个时期,依据史实,论述长城在历史发展进程中角色的演变。(要求:角色定位准确,史论结合,逻辑清晰。)

珠海市2022-2023学年高二下学期期末普通高中学生学业质量监测

历史 答案解析

本试卷共6页,33小题,满分100分。考试用时90分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,将条形码横贴在每张答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一.选择题:本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,请考生选出,填涂到答题卡上。

1. 《韩非子》一书认为,上古圣人起名是为了适应人民应对禽兽、种植、治水等需要而产生,因此分别名为“有巢氏”、“燧人氏”、大禹等,这种圣人观念( )

A. 蕴含着注重实际的政治理念 B. 反映了推崇仁政的儒家思想

C. 暗含了君权神授的神秘色彩 D. 忠实再现了上古的社会现实

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。根据材料所述“上古圣人起名是为了适应人民应对禽兽、种植、治水等需要而产生”可知,韩非子认为上古圣人名字的产生与社会生产生活的实际直接相关,蕴含注重实际的政治理念,A项正确;韩非子是法家集大成者,材料中并没有体现上古圣人施行仁政,排除B项;材料未体现圣人之权来自上天授予,排除C项;无从佐证材料中的观念再现上古社会现实,排除D项。故选A项。

2. “丝国之路”以丝绸贸易而得名。近期,北京大学荣新江教授提出了“丝绸之路也是一条‘写本之路’”的论断。写本是指书写在简牍、纸张等载体上的文献,又称抄本。这些写本文献的存在( )

A. 重现了丝路贸易的兴盛 B. 体现了书法艺术的变迁

C. 得益于纸张的发明普及 D. 可作为中西交往的凭证

【答案】D

【解析】

【详解】丝绸之路也是写本之路,而写本是指书写在简牍、纸张等载体上的文献,这些文献体现的是中西文化交流,可以作为中西交往的凭证,D项正确;文献只是记载,不一定能够完全再现丝路贸易的兴盛,排除A项;写本文献本身是否具有书法价值尚不能确认,不一定能够体现出书法艺术的变迁,排除B项;简牍与纸张无关,排除C项。故选D项。

3. 秦朝法律为关中文化的重要组成部分,来自楚地的刘邦集团入主关中后,采取了承秦制而定汉律的做法,此举得到了秦人的拥护。由此可知

A 汉承秦制得到天下认同

B. 秦楚文化冲突难以调和

C. 文化传统影响制度选择

D. 民心向背决定政治走向

【答案】C

【解析】

【详解】依据材料“来自楚地的刘邦集团入主关中后,采取了承秦制而定汉律的做法”可知,这体现的是文化传统影响制度的选择,因此C选项正确。A选项错误,汉承秦制得到天下认同的说法过于绝对,材料强调的是秦人的认同;B选项错误,秦楚文化冲突难以调和的说法错误;D选项错误,民心向背决定政治走向的说法与材料无关。故正确答案为C选项。

4. 下图是一件玻璃水注,玻璃由埃及人最早制造,从东罗马帝国传入中国,该文物出土于辽宁地区的十六国墓葬,这有助于我们了解( )

A. 大一统对文化交流的推动作用 B. 西欧与中国北方商贸路线情况

C. 民族交融对生活习俗的深远影响 D. 少数民族政权如何推动丝路交流

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:十六国(中国)。据材料“玻璃由埃及人最早制造,从东罗马帝国传入中国,该文物出土于辽宁地区的十六国墓葬”并结合所学可知十六国时期的少数民族政权出土了从东罗马帝国传入中国的玻璃水注,D项正确;十六国时期为我国分裂时期,排除A项;东罗马帝国大部分属于东欧,排除B项;材料涉及内容与民族交融无关,排除C项。故选D项。

5. 汉唐明三代都出现了比较严重的宦官专权现象,而魏晋南北朝时期基本没有出现这种现象。这是因为魏晋南北朝时

A. 皇权不断加强

B. 长期处于分裂

C. 外戚势力衰落

D. 皇权相对削弱

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据所学知识可知,宦官要专权是皇权缺乏制约的产物,宦官借助皇帝的信任,利用、控制皇帝,用皇帝的权利来达到权倾朝野;魏晋南北朝时期,政权更迭频繁,皇权相对较弱,排除A,故D项说法正确。西晋时期出现了短暂的统一,故B项说法错误,排除。C项说法与宦官专权无关,排除。

6. 唐朝白居易在诗歌《重赋》中,认为两税法“夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘”,白居易在此强调两税法( )

A. 给人民生活造成巨大的负担 B. 大大增加了政府的财政收入

C. 造成了社会贫富差距的拉大 D. 导致官吏贪赃枉法日趋严重

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料“夺我身上暖,买尔眼前恩……”并结合所学可知,其指的是夺去农民身上的温暖,买得皇帝对官员的恩宠,都送进琼林库中,年深日久不用,通通化为尘埃,可见两税法的实行本意是为了减轻农民负担,但在实际运行过程中却加重百姓负担,A项正确;白居易强调的是百姓负担,并非增加财政收入,且材料描述“岁久化为尘”,排除B项;材料未涉及社会的贫富差距,排除C项;仅根据材料描述不能得出官吏贪赃枉法的发展趋势,排除D项。故选A项。

7. 金石学以古代青铜器和石刻为研究对象。北宋时期,金石学成为专门的学问,金石学家希望通过研究古器物“补经传之阙亡”。清代金石考据之风更盛,在鉴别、分类及文字考证等方面多有成就。据此可知( )

A. 中国历代帝王十分重视收藏各种古玩器物

B. 古代中国具有保护和研究文物的历史传统

C. 古代中国比西方更早的具有文物保护意识

D. 清代考据之风更盛得益于西学东渐的影响

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料和所学知识可知,金石学是中国考古学的前身,它是以古代青铜器和石刻碑碣为主要研究对象的一门学科,偏重于著录和考证文字资料,以达到证经补史的目的。金石学从北宋到清代的发展,反映了古代中国具有保护和研究文物的历史传统,B项正确;材料反映了古代中国具有保护和研究文物的历史传统,没有涉及中国历代帝王重视收藏各种古玩器物,A项与材料无关,排除A项;材料没有提及西方文物保护的相关史实,不能得出“古代中国比西方更早的具有文物保护意识”的结论,排除C项;材料反映了古代中国具有保护和研究文物的历史传统,但没体现清代考据之风受到西学东渐的影响,排除D项。故选B项。

8. 对于魏、蜀、吴三国政权的正统问题,北宋学者多以禅让得国且控制中原的曹魏政权为正统,而南宋学者则多以刘备建立的蜀汉政权为正统。这一变化反映了( )

A. 当时政治形势发生剧烈变化 B. 经济重心从北方转移至南方

C. 两宋政权官方哲学明显不同 D. 对三国历史的认识渐趋客观

【答案】A

【解析】

【详解】两宋对于魏晋时期正统政权的选择是各自政权属性的折射,体现了当时政治形势的剧烈变动,选项A正确;经济重心南移与奉谁为正统无关,排除B;两宋政权的官方哲学都是儒学,排除C;两宋尊奉不同政权为正统,体现出了强烈的主观性,而非客观性,选项D排除。

9. 元末明初理学家、教育家汪克宽在其《环谷集·郑长者传》中这样记载:“乡邑讼理不决者,往往求直于长者,无不惭服而去。”以下理解合理是

A. 反映了元末明初中央集权的弱化 B. 长者积累了更多诉讼经验

C. 基层自我管理是国家治理的补充 D. 理学成为司法判决的依据

【答案】C

【解析】

【详解】据材料“乡邑讼理不决者,往往求直于长者,无不惭服而去。”并结合所学可知可知,“里老文化”作为明初社会治理中一种特有的历史现象渊源于里老制度产生和发展,材料中强调乡村中有纠纷不能自己解决的,经常求助于德高望重的长者,最后都惭愧、信服而归,这是地方自我管理而对国家治理的有益补充,C正确;材料体现的基层自我管理有利于社会稳定,便于国家的管理和中央集权,A说法错误;据所学可知,“里老制”中的长者是村乡德高望重的乡绅、族长、耆老等担当,而不是“积累了更多诉讼经验”,B错误;材料体现的是乡里纠纷的解决、调节,而不是“司法判决”,D说法错误。

【点睛】“里老制”是乡村治理和纠纷调处由村乡德高望重的乡绅、族长、耆老等担当。

10. 英国历史学家伊懋可在《中国历史的模式》一书中提出了著名的“高水平均衡陷阱”,认为由于中国历史上农业技术发达,从而人口增长较快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用。这一理论最宜用于探究中国社会( )

A. 小农经济的特点 B. 传统技术的领先优势

C. 商品经济的发展 D. 明清社会的转型困境

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。根据材料“由于中国历史上农业技术发达,从而人口增长较快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用”并结合所学可知,明清时期农耕经济发展,人口增长,人地矛盾尖锐,导致劳动生产效率停滞甚至下降,这符合中国明清时期的社会特征,即“高水平均衡陷阱"理论可以用来探究明清时期的社会转型,D项正确;小农经济的特点是自给自足,一家一户等,与材料描述不符,排除A项;中国古代传统技术具有领先优势,但材料信息并未将其与世界其他地区进行对比,无法体现技术优势,排除B项;商品经济发展体现在工商业发展方面,与材料信息无关,排除C项。故选D项。

11. 19世纪40年代以后,上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,每年六七熟,获利较多,洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等种植者日多,蔬菜在当地种植结构中占据重要地位。这种转变

A. 得益于稻粮产量的迅速提升 B. 实现了传统产业向近代转型

C. 满足了民族工业的市场需求 D. 反映了上海城市规模的扩张

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,上海被开放为通商口岸后,外商云集,推动城市规模不断扩大,因此符合外国人口味的蔬菜(洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等)的种植规模日益扩大,D项正确;材料与稻粮产量增加无关,排除A项;材料与产业转型无关,排除B项;材料中的蔬菜种植主要供给上海市民,与满足民族工业需求无关,排除C项。故选D项。

【点睛】

12. 据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军

A. 兵役体制落后

B. 腐败向题较为严重

C. 军备废弛严重

D. 武器装备悬殊较大

【答案】A

【解析】

【详解】从题干可以看出,清军年龄大都在22岁到59岁之间,50多岁年纪正常来说已经退役,而此时还在服兵役,说明清朝的兵役制度已经相当落后,故A项正确;题干主要论及的是清军战死的人数及其年龄,没有谈及其腐败问题和军备问题,故BC项错误;在中英厦门之战中,战死清军人数只有9人,不能说明中英的武器装备悬殊,故D项错误。

【点睛】这一题属于新情境式材料选择题,这类题在教材中一般没有知识依托,所以认真研读材料,尊重材料原意是做好这类题目的主要诀窍。考生需要将材料阅读后准确把握材料主旨,再结合所学知识中有关内容和技巧来对所有选项进行推理和分析,才能够准确作答,所以这类题对考生的能力要求较高,而这又是高考特别注重考查的题型,所以建议考生多关注这类习题的训练和积累。

13. 1857年,清政府强烈反对在长江中游设置通商口岸。其后签署的《天津条约》约定,等到“军务肃清再行酌办”。1860年底,清政府转而同意开放汉口、九江两地。这一态度变化主要基于

A. 外交体制调整的要求 B. 推动洋务运动的考量

C. 以夷制夷策略的实施 D. 应对内部危机的需要

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知,清政府由不同意开放汉口、九江到同意开放汉口、九江两地作为通商口岸,主要是因为太平天国运动威胁了清政府的钱粮要地,企图借外国侵略势力镇压太平天国运动,D项正确;总理衙门的设置体现外交体制调整,排除A项;同意开放汉口、九江两地,与推动洋务运动无关,排除B项;地主阶级抵抗派主张以夷制夷策略,排除C项。故选D项。

【点睛】

14. 义和团运动以《刘伯温伏碑记》为揭贴(传单),声称明代刘伯温预言“庚子三春,日照重阴……中原忍绝兮,羽翼洋人;趋炎附势兮,四畜同群",这反映出义和团( )

A. 反帝运动缺乏理论指导 B. 反封建统治的革命精神

C. 具备先进理性领导阶级 D. 对反帝爱国的理性认识

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪末(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:义和团借明代刘伯温之口来动员群众进行反帝爱国斗争,结合所学知识,碑文原为古代谶语的一种形式,用诡秘晦涩的文句、含混朦胧的隐语或诗文、歌谣等假托神意,预言凶吉祸福,义和团沿用此种宣传方式为动员群众广造舆论,反映了义和团反帝运动缺乏理论指导,A项正确;材料主要反映义和团反帝斗争,排除B项;“刘伯温预言”不是先进理论,材料反映了义和团不是先进理性领导阶级,排除C项;义和团借明代统治阶级人物刘伯温之口来动员群众广造舆论,进行反帝爱国斗争,说明其对反帝爱国的认识不全面、也不够理性,排除D项。故选A项。

15. 20世纪初,章太炎、刘师培等学者严厉谴责当时“醉心于欧化”的风气,力图在古籍中挖掘出民主乃至社会主义的内容,掀起了一股“研究国学,保存国粹”的思潮。该思潮( )

A. 是一股尊孔复古的逆流 B. 本质是维护封建专制主义

C. 推动了新文化运动发展 D. 体现传统文化的现实价值

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪初(中国)。依据材料结合所学可知,20世纪初我国民族危机空前加深,章太炎、刘师培等学者主张“研究国学,保存国粹”,力图在古籍中挖掘出民主乃至社会主义的内容,用先进的思想唤醒国民,挽救国家,体现了传统文化的现实价值,D项正确;材料体现的是对新文化运动中绝对肯定西方的批判,体现不出尊孔复古逆流,排除A项;该思潮的实质是挽救民族危亡,不是维护封建专制主义,排除B项;材料强调的是传统文化的价值,无法体现推动新文化运动的发展,排除C项。故选D项。

16. “武昌起义一举大获成功,很大的一个因素,是革命党人意外地撞上了一个有钱有枪的宝库,喊了一嗓子'芝麻开门’,门就真的开了。”材料主要表明( )

A. 起义地点的正确性 B. 起义成功的偶然性

C. 起义过程的容易性 D. 起义时机选择的恰当性

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。材料表明辛亥革命一举成功,很大原因在于意外,可知起义成功有很强的偶然性,B项正确;材料体现的是起义成功是由于撞上了一个有钱有枪的宝库,和武昌这个地点无关,排除A项;材料没有具体体现起义的过程,排除C项;材料表明起义成功在于意外,不是起义时机选择的恰当性,排除D项。故选B项。

17. 1920年11月的《共产党》第1号卷发刊词中认为“经济的改造自然占人类改造之主要地位。吾人生产方法除资本主义及社会主义外,别无他途”,并认为最终将由社会主义生产方法取代资本主义,这一观点( )

A. 是新民主主义革命的理论指导 B. 反映了中国共产党对革命道路的探索

C. 渗透着马克思主义的思维模式 D. 否定了新文化运动前期的民主与科学

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是正向题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1920年(中国)。根据材料“经济的改造自然占人类改造之主要地位。吾人生产方法除资本主义及社会主义外,别无他途”可知,经济基础决定上层建筑,人类社会的发展最终将由社会主义生产方法取代资本主义,材料中的观点体现了马克思主义的思维模式,C项正确;马克思主义是新民主主义革命的理论指导,排除A项;1920年,中国共产党尚未诞生,排除B项;材料中没有体现新文化运动的信息,排除D项。故选C项。

18. 抗日战争时期,重庆《大公报》的一篇社论说:“三年多的抗战军事……形式上几乎完全是被动的。这次北线之战,敌军未战,我们先攻,敌军将南侵,我们先北战,这在战略上讲,也是一种进步。”“北线之战”指的是( )

A. 太原会战 B. 平型关大捷

C. 徐州会战 D. 百团大战

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国),根据材料“三年多的抗战军事……形式上几乎完全是被动的。这次北线之战,敌军未战,我们先攻,敌军将南侵,我们先北战,这在战略上讲,也是一种进步。”结合所学知识可知,三年多的抗战军事是指1940年,北线之战是在华北地区,据此可推断,此次战役是百团大战,D项正确;太原会战发生在1937年,与材料中时间不符,排除A项;平型关大捷发生在1937年,与材料中时间不符,排除B项;徐州会战发生在1938年,与材料中时间不符,排除C项。故选D项。

19. 20世纪60年代前期,中国中西部地区成为战略建设的重点,毛泽东主席甚至强调:"如果不把攀枝花的钢铁厂搞起来,我睡不着觉”。这种建设理念( )

A. 反映新中国外交战略的调整 B. 加剧了工业布局的不合理

C. 推动了工业基础的初步建立 D. 推动了城市经济体制改革

【答案】A

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、推断题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是20世纪60年代前期的中国。据材料“20世纪60年代前期,中国中西部地区成为战略建设的重点”并结合所学,当时中国面临来自美苏的双重压力,为了防备帝国主义发动侵略战争,60年代我国积极展开三线建设,A项正确;大规模的三线建设不仅增强了国防力量,而且改善了工业布局,排除B项;我国工业基础的初步建立是在一五计划时期,城市经济体制改革是改革开放后,CD项不符合材料时间,排除CD项。故选A项。

20. 截至1981年年底,全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制。1985年,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府的工作全部结束,许多乡镇还建立了集体经济组织。这

A. 改变了农村土地所有制 B. 调整了农村的产业结构

C. 利于农村经济体制改革 D. 实现了农村居民的自治

【答案】C

【解析】

【详解】材料反映了全国多数地区建立了农业生产责任制,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府,有利于农村经济体制改革的不断深入,C项正确;农业生产责任制没有改变农村土地的公有制性质,排除A项;材料没有体现调整农村产业结构的信息,排除B项;1998年《村民委员会组织法》实现了农村村民的自治,D时间不符合题意,排除D项。故选C项。

21. 有学者认为:“古印度文明是口传神话和故事的海洋,却是文字记载历史的荒漠……他的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,都渗透着因果思想的影响。”该学者旨在说明( )

A. 印度文化始终缺乏成熟的文字系统 B. 古代印度没有形成系统的文化模式

C. 古代印度文化带有浓郁的宗教色彩 D. 印度文明呈现多样性和包容性特征

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是目的题。时空是古代史(印度)。据材料“他的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,都渗透着因果思想的影响”,可知,古印度文明,文字记载的历史较少,但是佛教思想却影响着古印度的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,说明古代印度文化带有浓郁的宗教色彩,C项正确;古印度本身存在有印章文字等,“始终缺乏”,表述错误,排除A项;从材料中,可以看出古印度本身存在具有自身特色的文化色彩,“没有形成”,表述错误,排除B项;材料强调的是宗教对印度文化的影响,并未突出多样性和包容性,排除D项。故选C项。

22. 在古巴比伦的《汉谟拉比法典》中,第42至52条是租借田地而出现的各种情形的规定;第114至119条是对各种债权债务的规定;第242-243条对牛的租赁价格做了明确规定。 这些法律规定有利于( )

A. 建立民主政治体制 B. 宣扬君权神授的观念

C. 规范社会经济行为 D. 加速社会阶层的分化

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料及所学可知,租借、债权债务和租赁的内容反映了古巴比伦商品经济的发展,政府制定法律有助于规范社会经济行为,C项正确;古巴比伦是君主专制国家,排除A项;古巴比伦宣言君权神授,但材料未涉及,排除B项;材料未涉及社会阶层的分化,排除D项。故选C项。

23. 游牧或渔猎民族在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式,融入文明体系中。公元前后数百年间,这种情形在东西方都曾多次出现。以下史实属于上述模式的是( )

A. 罗马帝国征服希腊 B. 亚历山大东征推进希腊化

C. 西葡美洲殖民扩张 D. 蛮族日耳曼人灭亡西罗马

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是正向题。时空是古代(世界)。据材料“游牧或渔猎民族在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式”,可知是游牧文明对农耕文明的冲击,据所学可知,蛮族日耳曼人灭亡西罗马,属于游牧文明对农耕文明的冲击,并融入文明体系中,D项正确;希腊属于海洋文明,不是农耕文明,排除A项;亚历山大东征,并不属于游牧文明对农耕文明的冲击,排除B项;西葡两国并不属于游牧或渔猎民族,排除C项。故选D项。

24. 17世纪日本人那波守之在《读汉高帝纪》,评价刘邦“久见中原争逐鹿,谁教四海始修兵。腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用诚”。诗中的观点( )

A. 反映主流观念对刘邦的高度肯定 B. 体现出作者对儒学的批判性继承

C. 更为真实的书写了汉初历史事实 D. 对史书记载中刘邦形象影响深远

【答案】B

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:17世纪(日本)。根据材料中信息可知,日本人那波守之对汉高祖刘邦进行评价,提出自己的看法,体现了中国传统文化对日本文化的影响,B项正确;根据材料信息无法判定材料中日本人观点是否为主流观念,排除A项;更为真实的书写了汉初历史事实,说法错误,排除C项;对史书记载中刘邦形象影响深远,“影响深远”一词过分夸大日本人那波守之的观点,排除D项。故选B项。

25. 在欧洲人眼里,地球的真实构成是一个神秘的话题。中世纪的地图将地球绘成光盘状。中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三个已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。造成当时地图形状的主要原因是( )

A. 古希腊地理学理论的错误引导 B. 东西方当时处于彼此隔绝状态

C. 宗教在中世纪欧洲占据支配地位 D. 欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是中世纪的欧洲。据材料“中世纪的地图......‘中心为耶路撒冷’......代表三个已知的大陆,标注着‘伊甸园和《圣经》’记载的其他地方”并结合所学,基督教在中世纪西欧拥有举足轻重的地位,中古西欧文化受到教会控制,故呈现材料中的现象,C项正确;中世纪地图具有明显的宗教色彩,主要原因来自基督教的影响,而不是古希腊地理学理论的错误引导,排除A项;当时东西方有直接的经济文化交流,不能说两者彼此隔绝,排除B项;中世纪地图具有明显的宗教色彩,主要原因来自基督教的影响,而不是因为欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢,且欧洲资本主义萌芽最早产生于14-15世纪的意大利,与材料时间不符,排除D项。故选C项。

26. 墨西哥城三文化广场的碑文中对墨西哥历史这样评述:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥”。该评述重在强调( )

A. 殖民征服是墨西哥国家落后的根源 B. 今天的墨西哥应彻底清除殖民遗存

C. 混血民族诞生是墨西哥历史的耻辱 D. 承认与正视墨西哥痛苦的殖民历史

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:美洲文明(美洲)。根据材料信息可知,墨西哥三文化广场包括阿兹特克金字塔大神庙、16世纪西班牙殖民者修建的教堂和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦,分别代表了1492年以前的阿兹特克文化、西班牙殖民文化和墨西哥现代文化。材料中墨西哥城三文化广场的碑文是当代墨西哥人对历史的态度:今天的墨西哥文化是外来文化与本土文化融合的产物,并且还在继续进行着这样的融合,“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生”,体现了墨西哥人对痛苦的殖民历史的承认与正视,D项正确;材料中没有提到墨西哥国家落后的根源,排除A项;材料体现了墨西哥人对殖民历史的包容,并没有表现出彻底清除殖民遗存的意思,排除B项;材料信息表明,墨西哥人并不认为混血民族的诞生是耻辱,排除C项。故选D项。

27. 学者研究发现,在拿破仑帝国所覆盖的所有欧洲国家中,总有很多当地人愿意支持拿破仑,而且这些人主要是商业界和有专门职业的人,也包括许多进步贵族。这可以印证,拿破仓统治( )

A. 传播了法国大革命的原则 B. 彻底结束了欧洲封建专制

C. 维护了资本主义经济制度 D. 动摇了欧洲民族国家观念

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(欧洲)。据本题材料得出的结论是:支持拿破仑的主要是商业界和有专门职业的人和许多进步贵族,主要是因为拿破仑维护资本主义经济制度,C项正确;法国大革命的原则:自由、平等、民主,人民主权,社会契约,在材料无法体现,排除A项;“彻底”的说法太绝对,排除B项;拿破仑的统治也激化了与欧洲国家的矛盾,利于民族国家观念的形成,排除D项。故选C项。

28. 1913年10月,在总统威尔逊的呼吁下,美国国会通过了《安德伍德—西蒙斯关税法》,将关税税率由40%降至29%。有人评价该法案“目的是减少保护,使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”。美国的关税改革

A. 客观上推进世界市场的发展

B. 体现出扩大资本积累的客观需求

C. 有利于保护美国的国内市场

D. 反映美国对欧洲国家的妥协让步

【答案】A

【解析】

【详解】题干中提及《安德伍德—西蒙斯关税法》,将关税税率由40%降至29%以及评价认为“使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”,可知美国的关税改革有利于美国与欧洲竞争,客观上推进了世界市场的发展,故选A项;第二次工业革命后,美国的资本膨胀,不再是资本积累,排除B项;题干中“目的是减少保护”会使美国国内市场受到冲击,排除C项;题干中“使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”,可知关税改革使美国与欧洲竞争,排除D项。

29. 二战之后,移居美国的湘籍厨师彭长贵创制“左宗棠鸡”,这道融合酸甜辣的湘菜迅速成为美式中餐的代表,风靡全美,并成为美国人餐桌上常见的美食,这一现象从根本上反映了( )

A. 中美文化冲突与融合 B. 美国文化的强势输出

C. 移民文化在交融发展 D. 国际分工的日益深化

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代世界。根据材料可知,“左宗棠鸡”既有湘菜风格,也有美国元素,体现了中美文化的交融发展,C项正确;材料仅体现中美文化交流,不体现冲突,排除A项;材料涉及中国文化在美国的传播,并非美国文化的输出,排除B项;国际分工体现了生产和销售等环节,并非食物,排除D项。故选C项。

30. 世界建筑文物保护基金会从2008年起,通过互联网发布受气候变化影响的文化遗产,包括受冰川融化威胁的南极洲的斯科特小屋,受海平面上涨侵蚀的复活节岛石像,这说明,文化遗产保护( )

A. 取决于互联网关注度 B. 具有巨大的经济效益

C. 在新时期面临全新挑战 D. 更偏重于近代遗产保护

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。结合所学知识可知,进入21世纪以后,气候变化对人类文化遗产的不利影响愈发受到关注,在相关组织重点关注的遗产名录中,甚至包括近代的遗迹,这说明气候变化给文化遗产保护带来了新的挑战,C项正确;A项说法错误,错在取决于这一词,排除A项;材料无法体现文化遗产保护的经济效益,排除B项;结合所学知识可知,材料无法体现对近代遗产保护的偏重,排除D项。故选C项。

二、非选择题(本部分3小题,共40分,其中31题16分,32题14分,33题10分。)

31. 蒙古自13世纪初崛起之后,先后发动三次西征,对中国,对世界历史都产生了深远的影响。阅读材料,回答以下问题。

材料一 “世界的征服者成吉思汗,他是征服寰宇的展示和世界舞台上敏捷的骑兵,用威严之足登上时运的马镫,用权力之手击打傲慢的君主。她的钢矛上的火花像风一样,把世界上的歹徒从国土上消灭。”

——施都丁:《波斯文<史集·成吉思汗序言>译注》,魏曙光译(注:《史集》是14世纪成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相施都丁主编的世界通史著作)

材料二 “那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀,就是他逞着豪强,把个雄伟的亚洲变成了一片坟墓……这个专灭人之国,杀人之君的凶汉"

——摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,范希衡译(注:《中国孤儿》是1755年伏尔泰改编自元代纪君祥杂剧《赵氏孤儿》的作品,在法国演出后取得了巨大反响)

材料三 蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。蒙古人不仅鼓励和推动贸易发展,也直接或间接地扶植新产品和新商品……在蒙古人提供的保护之下,商品变得更加便宜,也更加充足……蒙古人在欧亚大陆上的商人及其他旅人的休息之处建起了大量旅店,也设置了巡逻兵,在丝绸之路上维持治安。随着蒙古帝国的崩溃安全性降低,成本提高,导致一些欧洲人开始寻找新的商路。其中之一便是热那亚航海家哥伦布。

——摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年)

(1)根据材料一、二,分析二者展现的成吉思汗形象有何不同

(2)相比材料二,材料三中的西方学术界对蒙古征服的态度发生了什么变化 并分析变化的原因

(3)如果以“蒙古帝国为中心的世界史”为研究主题,三则材料各自有何史料价值

【答案】(1)材料一中成吉思汗的形象是世界的征服者;材料二中成吉思汗的形象是暴君。

(2)变化:由认为成吉思汗是暴君到认可蒙古西征对贸易的贡献。原因:蒙古人自身对贸易的重视;欧洲能够获得更多更便宜的商品;西方学术界对蒙古西征研究的深入。

(3)材料一是施都丁:《波斯文 < 史集 -成吉思汗序言 >译注》,属于官修史书,是研究成吉思汗征服世界的重要史料,但由于作者是成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相著作,带有一定的主观性,需要和其它史料相互印证;材料二是摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,《中国孤儿》是文学作品,一定程度上可以反应成吉思汗征服世界的历史,但带有很大的主观性,需要和其它史料相互印证;材料三是摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年),属于书籍类的文献史料,该书在2012年出版,可知用的了最新的研究成果,对研究蒙古西征有重要的史料价值,并且提到了新的研究方向,但仍需要和其它史料相互印证。

【解析】

【小问1详解】

本题是对比类材料分析题。时空是古代中国。根据材料一“世界的征服者成吉思汗,他是征服寰宇的展示和世界舞台上敏捷的骑兵,用威严之足登上时运的马镫,用权力之手击打傲慢的君主”可知成吉思汗的形象是世界的征服者;根据材料二“那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀”可知成吉思汗的形象是暴君。

【小问2详解】

本题第一小问是对比类材料分析题。时空是古代中国。根据材料二“那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀”和材料三“蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。蒙古人不仅鼓励和推动贸易发展,也直接或间接地扶植新产品和新商品”可知变化是由认为成吉思汗是暴君到认可蒙古西征对贸易的贡献。本题第二小问是背景类材料分析题。时空是古代中国。根据材料“蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。”可知原因是蒙古人自身对贸易的重视;根据材料“在蒙古人提供的保护之下,商品变得更加便宜,也更加充足”可知原因是欧洲能够获得更多更便宜的商品;从史学研究角度分析原因是西方学术界对蒙古西征研究的深入。

【小问3详解】

本题是影响类材料分析题。时空是古代中国。从材料一的出处在结合史料的性质角度分析其价值是材料一是施都丁:《波斯文 < 史集 -成吉思汗序言 >译注》,属于官修史书,是研究成吉思汗征服世界的重要史料,但由于作者是成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相著作,带有一定的主观性,需要和其它史料相互印证;从材料二的出处在结合史料的性质角度分析其价值是材料二是摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,《中国孤儿》是文学作品,一定程度上可以反应成吉思汗征服世界的历史,但带有很大的主观性,需要和其它史料相互印证;从材料三的出处在结合出版时间等角度分析其价值是材料三是摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年),属于书籍类的文献史料,该书在2012年出版,可知用的了最新的研究成果,对研究蒙古西征有重要的史料价值,并且提到了新的研究方向,但仍需要和其它史料相互印证。

32. 博物馆是人类文化传承的载体,也是一部浓缩的无声历史。阅读材料,完成下列问题。

材料一 故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。1924年,冯玉祥发动“北京政变”,将溥仪逐出故宫,成立“办理清室善后委员会”,开始查点清宫物品,为成立博物院做了充分准备。1925年10月10日,故宫博物院正式宣告成立。向广大北京市民开放。

——摘编自郑欣森《故宫纪事》

材料二 表:1959年统计文化部所属专门性博物馆名录

性质 馆名

文化艺术类 故宫博物院、天津艺术博扬馆、上海博扬馆、南京博物院、沈阳故宫博物馆

历史类 中国历史博物馆、天津市历史博物馆、旅顺博物馆、陕西省博扬馆

革命史类 中国革命博物馆

自然类 中央自然博物馆、天津自然博物馆、大连自然博物馆

自然历史类 上海自然历史博物院

考古遗址类 陕西半坡遗址博物馆

工艺技术类 景德镇陶瓷馆

——摘编自徐玲《新中国初期科学类博物馆史实疏证》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析故宫博物院成立的政治意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立初期博物馆建设兴起的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析近现代中国博物馆建设的影响。

【答案】(1)意义:民主革命的又一胜利,是对复辟势力的一次致命打击;我国文化艺术史上的一个伟大业绩。

(2)特点:以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来;对公众开放;涉及品类众多;全国各地分布广泛。

(3)影响:有利于开展爱国主义教育,有利于培养主动探索的精神品格,有利于拓展视野,有利于培养创新精神等。

【解析】

【小问1详解】

本题是影响类材料分析题。时空是:1925年(中国)。

意义:根据材料“故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。1924年,冯玉祥发动‘北京政变’,将溥仪逐出故宫,成立“办理清室善后委员会”,开始查点清宫物品,为成立博物院做了充分准备。”结合所学知识可知,故宫博物院的成立是民主革命的又一胜利,是对复辟势力的一次致命打击,同时也是我国文化艺术史上的一个伟大业绩。

【小问2详解】

本题是特点类材料分析题。时空是:近现代(中国)。

特点:根据材料“故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。”可知,以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来;根据材料“1925年10月10日,故宫博物院正式宣告成立。向广大北京市民开放。”可知,对公众开放;根据材料“1959年统计文化部所属专门性博物馆名录”可知,涉及品类众多,而且在全国各地分布广泛。

【小问3详解】

本题是影响类材料分析题。时空是:近现代(中国)。

影响:结合所学知识,联系新时代精神文明和爱国主义教育实际,可知,博物馆的建立有利于开展爱国主义教育,有利于培养主动探索的精神品格,有利于拓展视野,有利于培养创新精神等。

33. 长城是中华民族的历史见证者,是中国文化重要的表征和载体。阅读材料,完成下列问题。

材料 表:长城历史发展概况

时期 发展概况

秦朝 公元前215年,秦始皇派大将蒙恬率军驱逐匈奴,并重新修筑春秋战国时期的长城,其“延袤万余里”。

明朝 “终明之世,边防甚重,东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御”。张家口一带“苏杭绸缎铺……各行交易,铺沿长四、五里许”。长城沿线出现了“塞上物阜民安,商贾辐轿,无异于中原”的兴旺景象。

民国 1920年,《申报》刊登广告:“长城为御敌而设,长城牌香烟为保护利权而作”,引起国人广泛关注。之后许多民族企业都以长城命名自己的产品。1933年,宋哲元率领国民革命军第二十九军在长城喜峰口等地英勇抗日,重创日军。

新中国 1987年,长城被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录;2007年被选为世界新七大奇迹之首,吸引了世界各地游客前来长城旅游观光。

——摘编自赵现海《中国古代长城的历史角色》

根据材料并结合所学知识,任选至少两个时期,依据史实,论述长城在历史发展进程中角色的演变。(要求:角色定位准确,史论结合,逻辑清晰。)

【答案】示例一

角色:长城扮演了军事防御的角色。

论述:长城在古代是军事上巩固边防、抗御北方游牧民族劫掠、拱卫中原的战略防线。秦朝长城主要是为了抵御匈奴的侵犯。明朝由于面临边疆少数民族的军事威胁,所以也修建长城进行防御。长城的军事防御保护了中原社会经济文化的发展,保证了中原地区的强大和统一。

总之,长城是中国古代的军事防御工事,是一道高大、坚固而且连绵不断的防御体系。

示例二

角色:长城扮演了激发爱国热情和展现中华民族精神的角色。

论述:在近代民族危机日益严重的形势下,长城捍卫边疆的防御意义被引申到抵抗帝国主义侵略、实现民族独立的现实需求中。因此实业家们以长城命名自己的产品,激发国人的民族意识和爱国热情。长城还是中华民族奋勇抗击日本侵略者的见证者,长城抗战全面激发了中华民族共同抵御外辱、保家卫国的斗志和决心,长城在近代扮演着激发民众爱国热情的角色。长城是中华民族聪明智慧、艰苦勤奋、开拓进取和充满向心凝聚力、维护统一、热爱祖国的民族精神的象征。长城被列入世界文化遗产名录和世界第七大奇迹,体现了中华民族的自豪感、自信心和爱国感情已经得到世界认可,向世界传播了中国文化,其所象征的民族精神在新的历史条件下发扬光大。

总之,长城促进了中华民族的心理认同,是中华民族力图摆脱民族危机、寻求民族复兴的象征,是凝聚中华民族精神的历史载体,对于展现中国文化作出巨大贡献。

【解析】

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是古代、近代和现代的中国。首先,阅读材料,拟定论题。比如,根据材料“秦始皇派大将蒙恬率军驱逐匈奴,并重新修筑春秋战国时期的长城”可知,长城是有军事防御作用的;根据材料“‘长城为御敌而设,长城牌香烟为保护利权而作’,引起国人广泛关注。之后许多民族企业都以长城命名自己的产品”、“长城被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录;2007年被选为世界新七大奇迹之首,吸引了世界各地游客前来长城旅游观光。”可知,长城扮演了激发爱国热情和展现中华民族精神的角色。

其次,根据题目要求,选择两个长城在历史发展进程中扮演的角色。注意要选择自己熟悉且容易论述的内容。比如,长城扮演了军事防御的角色。再次,根据材料并结合所学内容,对选择的角色进行论述。注意要史论结合,论从史出。例如:长城在古代是军事上巩固边防、抗御北方游牧民族劫掠、拱卫中原的战略防线。秦朝长城主要是为了抵御匈奴的侵犯。明朝由于面临边疆少数民族的军事威胁,所以也修建长城进行防御。长城的军事防御保护了中原社会经济文化的发展,保证了中原地区的强大和统一。

最后,对所论述的内容进行总结,呼应论题。比如,所以长城是中国古代的军事防御工事,是一道重要的防御体系,扮演了军事防御的角色。

“长城扮演了激发爱国热情和展现中华民族精神的角色。”的分析结合民国和新中国两个时期的内容进行即可,具体内容同上。

历史

本试卷共6页,33小题,满分100分。考试用时90分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,将条形码横贴在每张答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一.选择题:本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,请考生选出,填涂到答题卡上。

1. 《韩非子》一书认为,上古圣人起名是为了适应人民应对禽兽、种植、治水等需要而产生,因此分别名为“有巢氏”、“燧人氏”、大禹等,这种圣人观念( )

A. 蕴含着注重实际的政治理念 B. 反映了推崇仁政的儒家思想

C. 暗含了君权神授的神秘色彩 D. 忠实再现了上古的社会现实

2. “丝国之路”以丝绸贸易而得名。近期,北京大学荣新江教授提出了“丝绸之路也是一条‘写本之路’”的论断。写本是指书写在简牍、纸张等载体上的文献,又称抄本。这些写本文献的存在( )

A. 重现了丝路贸易的兴盛 B. 体现了书法艺术的变迁

C. 得益于纸张的发明普及 D. 可作为中西交往的凭证

3. 秦朝法律为关中文化的重要组成部分,来自楚地的刘邦集团入主关中后,采取了承秦制而定汉律的做法,此举得到了秦人的拥护。由此可知

A. 汉承秦制得到天下认同

B. 秦楚文化冲突难以调和

C. 文化传统影响制度选择

D. 民心向背决定政治走向

4. 下图是一件玻璃水注,玻璃由埃及人最早制造,从东罗马帝国传入中国,该文物出土于辽宁地区的十六国墓葬,这有助于我们了解( )

A. 大一统对文化交流的推动作用 B. 西欧与中国北方商贸路线情况

C. 民族交融对生活习俗的深远影响 D. 少数民族政权如何推动丝路交流

5. 汉唐明三代都出现了比较严重的宦官专权现象,而魏晋南北朝时期基本没有出现这种现象。这是因为魏晋南北朝时

A. 皇权不断加强

B. 长期处于分裂

C. 外戚势力衰落

D. 皇权相对削弱

6. 唐朝白居易在诗歌《重赋》中,认为两税法“夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘”,白居易在此强调两税法( )

A. 给人民生活造成巨大的负担 B. 大大增加了政府的财政收入

C. 造成了社会贫富差距的拉大 D. 导致官吏贪赃枉法日趋严重

7. 金石学以古代青铜器和石刻为研究对象。北宋时期,金石学成为专门的学问,金石学家希望通过研究古器物“补经传之阙亡”。清代金石考据之风更盛,在鉴别、分类及文字考证等方面多有成就。据此可知( )

A. 中国历代帝王十分重视收藏各种古玩器物

B. 古代中国具有保护和研究文物的历史传统

C. 古代中国比西方更早的具有文物保护意识

D. 清代考据之风更盛得益于西学东渐的影响

8. 对于魏、蜀、吴三国政权的正统问题,北宋学者多以禅让得国且控制中原的曹魏政权为正统,而南宋学者则多以刘备建立的蜀汉政权为正统。这一变化反映了( )

A. 当时政治形势发生剧烈变化 B. 经济重心从北方转移至南方

C. 两宋政权官方哲学明显不同 D. 对三国历史的认识渐趋客观

9. 元末明初理学家、教育家汪克宽在其《环谷集·郑长者传》中这样记载:“乡邑讼理不决者,往往求直于长者,无不惭服而去。”以下理解合理的是

A. 反映了元末明初中央集权的弱化 B. 长者积累了更多诉讼经验

C. 基层自我管理是国家治理补充 D. 理学成为司法判决的依据

10. 英国历史学家伊懋可在《中国历史的模式》一书中提出了著名的“高水平均衡陷阱”,认为由于中国历史上农业技术发达,从而人口增长较快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用。这一理论最宜用于探究中国社会( )

A. 小农经济的特点 B. 传统技术的领先优势

C. 商品经济的发展 D. 明清社会的转型困境

11. 19世纪40年代以后,上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,每年六七熟,获利较多,洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等种植者日多,蔬菜在当地种植结构中占据重要地位。这种转变

A. 得益于稻粮产量的迅速提升 B. 实现了传统产业向近代转型

C. 满足了民族工业的市场需求 D. 反映了上海城市规模的扩张

12. 据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军

A. 兵役体制落后

B. 腐败向题较为严重

C. 军备废弛严重

D. 武器装备悬殊较大

13. 1857年,清政府强烈反对在长江中游设置通商口岸。其后签署的《天津条约》约定,等到“军务肃清再行酌办”。1860年底,清政府转而同意开放汉口、九江两地。这一态度变化主要基于

A. 外交体制调整的要求 B. 推动洋务运动的考量

C. 以夷制夷策略的实施 D. 应对内部危机的需要

14. 义和团运动以《刘伯温伏碑记》为揭贴(传单),声称明代刘伯温预言“庚子三春,日照重阴……中原忍绝兮,羽翼洋人;趋炎附势兮,四畜同群",这反映出义和团( )

A. 反帝运动缺乏理论指导 B. 反封建统治的革命精神

C. 具备先进理性领导阶级 D. 对反帝爱国的理性认识

15. 20世纪初,章太炎、刘师培等学者严厉谴责当时“醉心于欧化”的风气,力图在古籍中挖掘出民主乃至社会主义的内容,掀起了一股“研究国学,保存国粹”的思潮。该思潮( )

A. 是一股尊孔复古的逆流 B. 本质是维护封建专制主义

C. 推动了新文化运动发展 D. 体现传统文化的现实价值

16. “武昌起义一举大获成功,很大的一个因素,是革命党人意外地撞上了一个有钱有枪的宝库,喊了一嗓子'芝麻开门’,门就真的开了。”材料主要表明( )

A. 起义地点的正确性 B. 起义成功的偶然性

C. 起义过程的容易性 D. 起义时机选择的恰当性

17. 1920年11月的《共产党》第1号卷发刊词中认为“经济的改造自然占人类改造之主要地位。吾人生产方法除资本主义及社会主义外,别无他途”,并认为最终将由社会主义生产方法取代资本主义,这一观点( )

A. 是新民主主义革命的理论指导 B. 反映了中国共产党对革命道路的探索

C. 渗透着马克思主义的思维模式 D. 否定了新文化运动前期的民主与科学

18. 抗日战争时期,重庆《大公报》的一篇社论说:“三年多的抗战军事……形式上几乎完全是被动的。这次北线之战,敌军未战,我们先攻,敌军将南侵,我们先北战,这在战略上讲,也是一种进步。”“北线之战”指的是( )

A. 太原会战 B. 平型关大捷

C. 徐州会战 D. 百团大战

19. 20世纪60年代前期,中国中西部地区成为战略建设的重点,毛泽东主席甚至强调:"如果不把攀枝花的钢铁厂搞起来,我睡不着觉”。这种建设理念( )

A. 反映新中国外交战略的调整 B. 加剧了工业布局的不合理

C. 推动了工业基础初步建立 D. 推动了城市经济体制改革

20. 截至1981年年底,全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制。1985年,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府的工作全部结束,许多乡镇还建立了集体经济组织。这

A. 改变了农村土地所有制 B. 调整了农村的产业结构

C. 利于农村经济体制改革 D. 实现了农村居民的自治

21. 有学者认为:“古印度文明是口传神话和故事的海洋,却是文字记载历史的荒漠……他的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,都渗透着因果思想的影响。”该学者旨在说明( )

A. 印度文化始终缺乏成熟的文字系统 B. 古代印度没有形成系统的文化模式

C. 古代印度文化带有浓郁的宗教色彩 D. 印度文明呈现多样性和包容性特征

22. 在古巴比伦的《汉谟拉比法典》中,第42至52条是租借田地而出现的各种情形的规定;第114至119条是对各种债权债务的规定;第242-243条对牛的租赁价格做了明确规定。 这些法律规定有利于( )

A. 建立民主政治体制 B. 宣扬君权神授的观念

C. 规范社会经济行为 D. 加速社会阶层的分化

23. 游牧或渔猎民族在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式,融入文明体系中。公元前后数百年间,这种情形在东西方都曾多次出现。以下史实属于上述模式的是( )

A. 罗马帝国征服希腊 B. 亚历山大东征推进希腊化

C. 西葡美洲殖民扩张 D. 蛮族日耳曼人灭亡西罗马

24. 17世纪日本人那波守之在《读汉高帝纪》,评价刘邦“久见中原争逐鹿,谁教四海始修兵。腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用诚”。诗中的观点( )

A. 反映主流观念对刘邦的高度肯定 B. 体现出作者对儒学的批判性继承

C. 更为真实书写了汉初历史事实 D. 对史书记载中刘邦形象影响深远

25. 在欧洲人眼里,地球真实构成是一个神秘的话题。中世纪的地图将地球绘成光盘状。中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三个已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。造成当时地图形状的主要原因是( )

A. 古希腊地理学理论的错误引导 B. 东西方当时处于彼此隔绝状态

C. 宗教在中世纪欧洲占据支配地位 D. 欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢

26. 墨西哥城三文化广场的碑文中对墨西哥历史这样评述:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥”。该评述重在强调( )

A. 殖民征服是墨西哥国家落后的根源 B. 今天的墨西哥应彻底清除殖民遗存

C. 混血民族诞生是墨西哥历史的耻辱 D. 承认与正视墨西哥痛苦的殖民历史

27. 学者研究发现,在拿破仑帝国所覆盖的所有欧洲国家中,总有很多当地人愿意支持拿破仑,而且这些人主要是商业界和有专门职业的人,也包括许多进步贵族。这可以印证,拿破仓统治( )

A. 传播了法国大革命的原则 B. 彻底结束了欧洲封建专制

C. 维护了资本主义经济制度 D. 动摇了欧洲民族国家观念

28. 1913年10月,在总统威尔逊的呼吁下,美国国会通过了《安德伍德—西蒙斯关税法》,将关税税率由40%降至29%。有人评价该法案“目的是减少保护,使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”。美国的关税改革

A. 客观上推进世界市场的发展

B. 体现出扩大资本积累的客观需求

C. 有利于保护美国的国内市场

D. 反映美国对欧洲国家的妥协让步

29. 二战之后,移居美国的湘籍厨师彭长贵创制“左宗棠鸡”,这道融合酸甜辣的湘菜迅速成为美式中餐的代表,风靡全美,并成为美国人餐桌上常见的美食,这一现象从根本上反映了( )

A. 中美文化冲突与融合 B. 美国文化的强势输出

C. 移民文化在交融发展 D. 国际分工的日益深化

30. 世界建筑文物保护基金会从2008年起,通过互联网发布受气候变化影响的文化遗产,包括受冰川融化威胁的南极洲的斯科特小屋,受海平面上涨侵蚀的复活节岛石像,这说明,文化遗产保护( )

A. 取决于互联网关注度 B. 具有巨大的经济效益

C. 在新时期面临全新挑战 D. 更偏重于近代遗产保护

二、非选择题(本部分3小题,共40分,其中31题16分,32题14分,33题10分。)

31. 蒙古自13世纪初崛起之后,先后发动三次西征,对中国,对世界历史都产生了深远的影响。阅读材料,回答以下问题。

材料一 “世界的征服者成吉思汗,他是征服寰宇的展示和世界舞台上敏捷的骑兵,用威严之足登上时运的马镫,用权力之手击打傲慢的君主。她的钢矛上的火花像风一样,把世界上的歹徒从国土上消灭。”

——施都丁:《波斯文<史集·成吉思汗序言>译注》,魏曙光译(注:《史集》是14世纪成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相施都丁主编的世界通史著作)

材料二 “那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀,就是他逞着豪强,把个雄伟的亚洲变成了一片坟墓……这个专灭人之国,杀人之君的凶汉"

——摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,范希衡译(注:《中国孤儿》是1755年伏尔泰改编自元代纪君祥杂剧《赵氏孤儿》的作品,在法国演出后取得了巨大反响)

材料三 蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。蒙古人不仅鼓励和推动贸易发展,也直接或间接地扶植新产品和新商品……在蒙古人提供的保护之下,商品变得更加便宜,也更加充足……蒙古人在欧亚大陆上的商人及其他旅人的休息之处建起了大量旅店,也设置了巡逻兵,在丝绸之路上维持治安。随着蒙古帝国的崩溃安全性降低,成本提高,导致一些欧洲人开始寻找新的商路。其中之一便是热那亚航海家哥伦布。

——摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年)

(1)根据材料一、二,分析二者展现的成吉思汗形象有何不同

(2)相比材料二,材料三中的西方学术界对蒙古征服的态度发生了什么变化 并分析变化的原因

(3)如果以“蒙古帝国为中心世界史”为研究主题,三则材料各自有何史料价值

32. 博物馆是人类文化传承的载体,也是一部浓缩的无声历史。阅读材料,完成下列问题。

材料一 故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。1924年,冯玉祥发动“北京政变”,将溥仪逐出故宫,成立“办理清室善后委员会”,开始查点清宫物品,为成立博物院做了充分准备。1925年10月10日,故宫博物院正式宣告成立。向广大北京市民开放。

——摘编自郑欣森《故宫纪事》

材料二 表:1959年统计文化部所属专门性博物馆名录

性质 馆名

文化艺术类 故宫博物院、天津艺术博扬馆、上海博扬馆、南京博物院、沈阳故宫博物馆

历史类 中国历史博物馆、天津市历史博物馆、旅顺博物馆、陕西省博扬馆

革命史类 中国革命博物馆

自然类 中央自然博物馆、天津自然博物馆、大连自然博物馆

自然历史类 上海自然历史博物院

考古遗址类 陕西半坡遗址博物馆

工艺技术类 景德镇陶瓷馆

——摘编自徐玲《新中国初期科学类博物馆史实疏证》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析故宫博物院成立的政治意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立初期博物馆建设兴起的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析近现代中国博物馆建设的影响。

33. 长城是中华民族的历史见证者,是中国文化重要的表征和载体。阅读材料,完成下列问题。

材料 表:长城历史发展概况

时期 发展概况

秦朝 公元前215年,秦始皇派大将蒙恬率军驱逐匈奴,并重新修筑春秋战国时期的长城,其“延袤万余里”。

明朝 “终明之世,边防甚重,东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御”。张家口一带“苏杭绸缎铺……各行交易,铺沿长四、五里许”。长城沿线出现了“塞上物阜民安,商贾辐轿,无异于中原”的兴旺景象。

民国 1920年,《申报》刊登广告:“长城为御敌而设,长城牌香烟为保护利权而作”,引起国人广泛关注。之后许多民族企业都以长城命名自己的产品。1933年,宋哲元率领国民革命军第二十九军在长城喜峰口等地英勇抗日,重创日军。

新中国 1987年,长城被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录;2007年被选为世界新七大奇迹之首,吸引了世界各地游客前来长城旅游观光。

——摘编自赵现海《中国古代长城的历史角色》

根据材料并结合所学知识,任选至少两个时期,依据史实,论述长城在历史发展进程中角色的演变。(要求:角色定位准确,史论结合,逻辑清晰。)

珠海市2022-2023学年高二下学期期末普通高中学生学业质量监测

历史 答案解析

本试卷共6页,33小题,满分100分。考试用时90分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,将条形码横贴在每张答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一.选择题:本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,请考生选出,填涂到答题卡上。

1. 《韩非子》一书认为,上古圣人起名是为了适应人民应对禽兽、种植、治水等需要而产生,因此分别名为“有巢氏”、“燧人氏”、大禹等,这种圣人观念( )

A. 蕴含着注重实际的政治理念 B. 反映了推崇仁政的儒家思想

C. 暗含了君权神授的神秘色彩 D. 忠实再现了上古的社会现实

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。根据材料所述“上古圣人起名是为了适应人民应对禽兽、种植、治水等需要而产生”可知,韩非子认为上古圣人名字的产生与社会生产生活的实际直接相关,蕴含注重实际的政治理念,A项正确;韩非子是法家集大成者,材料中并没有体现上古圣人施行仁政,排除B项;材料未体现圣人之权来自上天授予,排除C项;无从佐证材料中的观念再现上古社会现实,排除D项。故选A项。

2. “丝国之路”以丝绸贸易而得名。近期,北京大学荣新江教授提出了“丝绸之路也是一条‘写本之路’”的论断。写本是指书写在简牍、纸张等载体上的文献,又称抄本。这些写本文献的存在( )

A. 重现了丝路贸易的兴盛 B. 体现了书法艺术的变迁

C. 得益于纸张的发明普及 D. 可作为中西交往的凭证

【答案】D

【解析】

【详解】丝绸之路也是写本之路,而写本是指书写在简牍、纸张等载体上的文献,这些文献体现的是中西文化交流,可以作为中西交往的凭证,D项正确;文献只是记载,不一定能够完全再现丝路贸易的兴盛,排除A项;写本文献本身是否具有书法价值尚不能确认,不一定能够体现出书法艺术的变迁,排除B项;简牍与纸张无关,排除C项。故选D项。

3. 秦朝法律为关中文化的重要组成部分,来自楚地的刘邦集团入主关中后,采取了承秦制而定汉律的做法,此举得到了秦人的拥护。由此可知

A 汉承秦制得到天下认同

B. 秦楚文化冲突难以调和

C. 文化传统影响制度选择

D. 民心向背决定政治走向

【答案】C

【解析】

【详解】依据材料“来自楚地的刘邦集团入主关中后,采取了承秦制而定汉律的做法”可知,这体现的是文化传统影响制度的选择,因此C选项正确。A选项错误,汉承秦制得到天下认同的说法过于绝对,材料强调的是秦人的认同;B选项错误,秦楚文化冲突难以调和的说法错误;D选项错误,民心向背决定政治走向的说法与材料无关。故正确答案为C选项。

4. 下图是一件玻璃水注,玻璃由埃及人最早制造,从东罗马帝国传入中国,该文物出土于辽宁地区的十六国墓葬,这有助于我们了解( )

A. 大一统对文化交流的推动作用 B. 西欧与中国北方商贸路线情况

C. 民族交融对生活习俗的深远影响 D. 少数民族政权如何推动丝路交流

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:十六国(中国)。据材料“玻璃由埃及人最早制造,从东罗马帝国传入中国,该文物出土于辽宁地区的十六国墓葬”并结合所学可知十六国时期的少数民族政权出土了从东罗马帝国传入中国的玻璃水注,D项正确;十六国时期为我国分裂时期,排除A项;东罗马帝国大部分属于东欧,排除B项;材料涉及内容与民族交融无关,排除C项。故选D项。

5. 汉唐明三代都出现了比较严重的宦官专权现象,而魏晋南北朝时期基本没有出现这种现象。这是因为魏晋南北朝时

A. 皇权不断加强

B. 长期处于分裂

C. 外戚势力衰落

D. 皇权相对削弱

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据所学知识可知,宦官要专权是皇权缺乏制约的产物,宦官借助皇帝的信任,利用、控制皇帝,用皇帝的权利来达到权倾朝野;魏晋南北朝时期,政权更迭频繁,皇权相对较弱,排除A,故D项说法正确。西晋时期出现了短暂的统一,故B项说法错误,排除。C项说法与宦官专权无关,排除。

6. 唐朝白居易在诗歌《重赋》中,认为两税法“夺我身上暖,买尔眼前恩。进入琼林库,岁久化为尘”,白居易在此强调两税法( )

A. 给人民生活造成巨大的负担 B. 大大增加了政府的财政收入

C. 造成了社会贫富差距的拉大 D. 导致官吏贪赃枉法日趋严重

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料“夺我身上暖,买尔眼前恩……”并结合所学可知,其指的是夺去农民身上的温暖,买得皇帝对官员的恩宠,都送进琼林库中,年深日久不用,通通化为尘埃,可见两税法的实行本意是为了减轻农民负担,但在实际运行过程中却加重百姓负担,A项正确;白居易强调的是百姓负担,并非增加财政收入,且材料描述“岁久化为尘”,排除B项;材料未涉及社会的贫富差距,排除C项;仅根据材料描述不能得出官吏贪赃枉法的发展趋势,排除D项。故选A项。

7. 金石学以古代青铜器和石刻为研究对象。北宋时期,金石学成为专门的学问,金石学家希望通过研究古器物“补经传之阙亡”。清代金石考据之风更盛,在鉴别、分类及文字考证等方面多有成就。据此可知( )

A. 中国历代帝王十分重视收藏各种古玩器物

B. 古代中国具有保护和研究文物的历史传统

C. 古代中国比西方更早的具有文物保护意识

D. 清代考据之风更盛得益于西学东渐的影响

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料和所学知识可知,金石学是中国考古学的前身,它是以古代青铜器和石刻碑碣为主要研究对象的一门学科,偏重于著录和考证文字资料,以达到证经补史的目的。金石学从北宋到清代的发展,反映了古代中国具有保护和研究文物的历史传统,B项正确;材料反映了古代中国具有保护和研究文物的历史传统,没有涉及中国历代帝王重视收藏各种古玩器物,A项与材料无关,排除A项;材料没有提及西方文物保护的相关史实,不能得出“古代中国比西方更早的具有文物保护意识”的结论,排除C项;材料反映了古代中国具有保护和研究文物的历史传统,但没体现清代考据之风受到西学东渐的影响,排除D项。故选B项。

8. 对于魏、蜀、吴三国政权的正统问题,北宋学者多以禅让得国且控制中原的曹魏政权为正统,而南宋学者则多以刘备建立的蜀汉政权为正统。这一变化反映了( )

A. 当时政治形势发生剧烈变化 B. 经济重心从北方转移至南方

C. 两宋政权官方哲学明显不同 D. 对三国历史的认识渐趋客观

【答案】A

【解析】

【详解】两宋对于魏晋时期正统政权的选择是各自政权属性的折射,体现了当时政治形势的剧烈变动,选项A正确;经济重心南移与奉谁为正统无关,排除B;两宋政权的官方哲学都是儒学,排除C;两宋尊奉不同政权为正统,体现出了强烈的主观性,而非客观性,选项D排除。

9. 元末明初理学家、教育家汪克宽在其《环谷集·郑长者传》中这样记载:“乡邑讼理不决者,往往求直于长者,无不惭服而去。”以下理解合理是

A. 反映了元末明初中央集权的弱化 B. 长者积累了更多诉讼经验

C. 基层自我管理是国家治理的补充 D. 理学成为司法判决的依据

【答案】C

【解析】

【详解】据材料“乡邑讼理不决者,往往求直于长者,无不惭服而去。”并结合所学可知可知,“里老文化”作为明初社会治理中一种特有的历史现象渊源于里老制度产生和发展,材料中强调乡村中有纠纷不能自己解决的,经常求助于德高望重的长者,最后都惭愧、信服而归,这是地方自我管理而对国家治理的有益补充,C正确;材料体现的基层自我管理有利于社会稳定,便于国家的管理和中央集权,A说法错误;据所学可知,“里老制”中的长者是村乡德高望重的乡绅、族长、耆老等担当,而不是“积累了更多诉讼经验”,B错误;材料体现的是乡里纠纷的解决、调节,而不是“司法判决”,D说法错误。

【点睛】“里老制”是乡村治理和纠纷调处由村乡德高望重的乡绅、族长、耆老等担当。

10. 英国历史学家伊懋可在《中国历史的模式》一书中提出了著名的“高水平均衡陷阱”,认为由于中国历史上农业技术发达,从而人口增长较快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用。这一理论最宜用于探究中国社会( )

A. 小农经济的特点 B. 传统技术的领先优势

C. 商品经济的发展 D. 明清社会的转型困境

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。根据材料“由于中国历史上农业技术发达,从而人口增长较快,相应导致劳动力过多和过于廉价,使得劳动节约型的技术不能得到应用”并结合所学可知,明清时期农耕经济发展,人口增长,人地矛盾尖锐,导致劳动生产效率停滞甚至下降,这符合中国明清时期的社会特征,即“高水平均衡陷阱"理论可以用来探究明清时期的社会转型,D项正确;小农经济的特点是自给自足,一家一户等,与材料描述不符,排除A项;中国古代传统技术具有领先优势,但材料信息并未将其与世界其他地区进行对比,无法体现技术优势,排除B项;商品经济发展体现在工商业发展方面,与材料信息无关,排除C项。故选D项。

11. 19世纪40年代以后,上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,每年六七熟,获利较多,洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等种植者日多,蔬菜在当地种植结构中占据重要地位。这种转变

A. 得益于稻粮产量的迅速提升 B. 实现了传统产业向近代转型

C. 满足了民族工业的市场需求 D. 反映了上海城市规模的扩张

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,上海被开放为通商口岸后,外商云集,推动城市规模不断扩大,因此符合外国人口味的蔬菜(洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等)的种植规模日益扩大,D项正确;材料与稻粮产量增加无关,排除A项;材料与产业转型无关,排除B项;材料中的蔬菜种植主要供给上海市民,与满足民族工业需求无关,排除C项。故选D项。

【点睛】

12. 据档案记载,1840年7月,中英厦门之战中,清军战死的9名士兵的年龄从22岁至59岁不等,其中英军无伤亡。据此可知,清军

A. 兵役体制落后

B. 腐败向题较为严重

C. 军备废弛严重

D. 武器装备悬殊较大

【答案】A

【解析】

【详解】从题干可以看出,清军年龄大都在22岁到59岁之间,50多岁年纪正常来说已经退役,而此时还在服兵役,说明清朝的兵役制度已经相当落后,故A项正确;题干主要论及的是清军战死的人数及其年龄,没有谈及其腐败问题和军备问题,故BC项错误;在中英厦门之战中,战死清军人数只有9人,不能说明中英的武器装备悬殊,故D项错误。

【点睛】这一题属于新情境式材料选择题,这类题在教材中一般没有知识依托,所以认真研读材料,尊重材料原意是做好这类题目的主要诀窍。考生需要将材料阅读后准确把握材料主旨,再结合所学知识中有关内容和技巧来对所有选项进行推理和分析,才能够准确作答,所以这类题对考生的能力要求较高,而这又是高考特别注重考查的题型,所以建议考生多关注这类习题的训练和积累。

13. 1857年,清政府强烈反对在长江中游设置通商口岸。其后签署的《天津条约》约定,等到“军务肃清再行酌办”。1860年底,清政府转而同意开放汉口、九江两地。这一态度变化主要基于

A. 外交体制调整的要求 B. 推动洋务运动的考量

C. 以夷制夷策略的实施 D. 应对内部危机的需要

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知,清政府由不同意开放汉口、九江到同意开放汉口、九江两地作为通商口岸,主要是因为太平天国运动威胁了清政府的钱粮要地,企图借外国侵略势力镇压太平天国运动,D项正确;总理衙门的设置体现外交体制调整,排除A项;同意开放汉口、九江两地,与推动洋务运动无关,排除B项;地主阶级抵抗派主张以夷制夷策略,排除C项。故选D项。

【点睛】

14. 义和团运动以《刘伯温伏碑记》为揭贴(传单),声称明代刘伯温预言“庚子三春,日照重阴……中原忍绝兮,羽翼洋人;趋炎附势兮,四畜同群",这反映出义和团( )

A. 反帝运动缺乏理论指导 B. 反封建统治的革命精神

C. 具备先进理性领导阶级 D. 对反帝爱国的理性认识

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪末(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:义和团借明代刘伯温之口来动员群众进行反帝爱国斗争,结合所学知识,碑文原为古代谶语的一种形式,用诡秘晦涩的文句、含混朦胧的隐语或诗文、歌谣等假托神意,预言凶吉祸福,义和团沿用此种宣传方式为动员群众广造舆论,反映了义和团反帝运动缺乏理论指导,A项正确;材料主要反映义和团反帝斗争,排除B项;“刘伯温预言”不是先进理论,材料反映了义和团不是先进理性领导阶级,排除C项;义和团借明代统治阶级人物刘伯温之口来动员群众广造舆论,进行反帝爱国斗争,说明其对反帝爱国的认识不全面、也不够理性,排除D项。故选A项。

15. 20世纪初,章太炎、刘师培等学者严厉谴责当时“醉心于欧化”的风气,力图在古籍中挖掘出民主乃至社会主义的内容,掀起了一股“研究国学,保存国粹”的思潮。该思潮( )

A. 是一股尊孔复古的逆流 B. 本质是维护封建专制主义

C. 推动了新文化运动发展 D. 体现传统文化的现实价值

【答案】D

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪初(中国)。依据材料结合所学可知,20世纪初我国民族危机空前加深,章太炎、刘师培等学者主张“研究国学,保存国粹”,力图在古籍中挖掘出民主乃至社会主义的内容,用先进的思想唤醒国民,挽救国家,体现了传统文化的现实价值,D项正确;材料体现的是对新文化运动中绝对肯定西方的批判,体现不出尊孔复古逆流,排除A项;该思潮的实质是挽救民族危亡,不是维护封建专制主义,排除B项;材料强调的是传统文化的价值,无法体现推动新文化运动的发展,排除C项。故选D项。

16. “武昌起义一举大获成功,很大的一个因素,是革命党人意外地撞上了一个有钱有枪的宝库,喊了一嗓子'芝麻开门’,门就真的开了。”材料主要表明( )

A. 起义地点的正确性 B. 起义成功的偶然性

C. 起义过程的容易性 D. 起义时机选择的恰当性

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。材料表明辛亥革命一举成功,很大原因在于意外,可知起义成功有很强的偶然性,B项正确;材料体现的是起义成功是由于撞上了一个有钱有枪的宝库,和武昌这个地点无关,排除A项;材料没有具体体现起义的过程,排除C项;材料表明起义成功在于意外,不是起义时机选择的恰当性,排除D项。故选B项。

17. 1920年11月的《共产党》第1号卷发刊词中认为“经济的改造自然占人类改造之主要地位。吾人生产方法除资本主义及社会主义外,别无他途”,并认为最终将由社会主义生产方法取代资本主义,这一观点( )

A. 是新民主主义革命的理论指导 B. 反映了中国共产党对革命道路的探索

C. 渗透着马克思主义的思维模式 D. 否定了新文化运动前期的民主与科学

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是正向题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1920年(中国)。根据材料“经济的改造自然占人类改造之主要地位。吾人生产方法除资本主义及社会主义外,别无他途”可知,经济基础决定上层建筑,人类社会的发展最终将由社会主义生产方法取代资本主义,材料中的观点体现了马克思主义的思维模式,C项正确;马克思主义是新民主主义革命的理论指导,排除A项;1920年,中国共产党尚未诞生,排除B项;材料中没有体现新文化运动的信息,排除D项。故选C项。

18. 抗日战争时期,重庆《大公报》的一篇社论说:“三年多的抗战军事……形式上几乎完全是被动的。这次北线之战,敌军未战,我们先攻,敌军将南侵,我们先北战,这在战略上讲,也是一种进步。”“北线之战”指的是( )

A. 太原会战 B. 平型关大捷

C. 徐州会战 D. 百团大战

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国),根据材料“三年多的抗战军事……形式上几乎完全是被动的。这次北线之战,敌军未战,我们先攻,敌军将南侵,我们先北战,这在战略上讲,也是一种进步。”结合所学知识可知,三年多的抗战军事是指1940年,北线之战是在华北地区,据此可推断,此次战役是百团大战,D项正确;太原会战发生在1937年,与材料中时间不符,排除A项;平型关大捷发生在1937年,与材料中时间不符,排除B项;徐州会战发生在1938年,与材料中时间不符,排除C项。故选D项。

19. 20世纪60年代前期,中国中西部地区成为战略建设的重点,毛泽东主席甚至强调:"如果不把攀枝花的钢铁厂搞起来,我睡不着觉”。这种建设理念( )

A. 反映新中国外交战略的调整 B. 加剧了工业布局的不合理

C. 推动了工业基础的初步建立 D. 推动了城市经济体制改革

【答案】A

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、推断题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是20世纪60年代前期的中国。据材料“20世纪60年代前期,中国中西部地区成为战略建设的重点”并结合所学,当时中国面临来自美苏的双重压力,为了防备帝国主义发动侵略战争,60年代我国积极展开三线建设,A项正确;大规模的三线建设不仅增强了国防力量,而且改善了工业布局,排除B项;我国工业基础的初步建立是在一五计划时期,城市经济体制改革是改革开放后,CD项不符合材料时间,排除CD项。故选A项。

20. 截至1981年年底,全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制。1985年,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府的工作全部结束,许多乡镇还建立了集体经济组织。这

A. 改变了农村土地所有制 B. 调整了农村的产业结构

C. 利于农村经济体制改革 D. 实现了农村居民的自治

【答案】C

【解析】

【详解】材料反映了全国多数地区建立了农业生产责任制,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府,有利于农村经济体制改革的不断深入,C项正确;农业生产责任制没有改变农村土地的公有制性质,排除A项;材料没有体现调整农村产业结构的信息,排除B项;1998年《村民委员会组织法》实现了农村村民的自治,D时间不符合题意,排除D项。故选C项。

21. 有学者认为:“古印度文明是口传神话和故事的海洋,却是文字记载历史的荒漠……他的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,都渗透着因果思想的影响。”该学者旨在说明( )

A. 印度文化始终缺乏成熟的文字系统 B. 古代印度没有形成系统的文化模式

C. 古代印度文化带有浓郁的宗教色彩 D. 印度文明呈现多样性和包容性特征

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是目的题。时空是古代史(印度)。据材料“他的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,都渗透着因果思想的影响”,可知,古印度文明,文字记载的历史较少,但是佛教思想却影响着古印度的塔、石柱、石窟和文学艺术的内容,说明古代印度文化带有浓郁的宗教色彩,C项正确;古印度本身存在有印章文字等,“始终缺乏”,表述错误,排除A项;从材料中,可以看出古印度本身存在具有自身特色的文化色彩,“没有形成”,表述错误,排除B项;材料强调的是宗教对印度文化的影响,并未突出多样性和包容性,排除D项。故选C项。

22. 在古巴比伦的《汉谟拉比法典》中,第42至52条是租借田地而出现的各种情形的规定;第114至119条是对各种债权债务的规定;第242-243条对牛的租赁价格做了明确规定。 这些法律规定有利于( )

A. 建立民主政治体制 B. 宣扬君权神授的观念

C. 规范社会经济行为 D. 加速社会阶层的分化

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料及所学可知,租借、债权债务和租赁的内容反映了古巴比伦商品经济的发展,政府制定法律有助于规范社会经济行为,C项正确;古巴比伦是君主专制国家,排除A项;古巴比伦宣言君权神授,但材料未涉及,排除B项;材料未涉及社会阶层的分化,排除D项。故选C项。

23. 游牧或渔猎民族在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式,融入文明体系中。公元前后数百年间,这种情形在东西方都曾多次出现。以下史实属于上述模式的是( )

A. 罗马帝国征服希腊 B. 亚历山大东征推进希腊化

C. 西葡美洲殖民扩张 D. 蛮族日耳曼人灭亡西罗马

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是正向题。时空是古代(世界)。据材料“游牧或渔猎民族在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式”,可知是游牧文明对农耕文明的冲击,据所学可知,蛮族日耳曼人灭亡西罗马,属于游牧文明对农耕文明的冲击,并融入文明体系中,D项正确;希腊属于海洋文明,不是农耕文明,排除A项;亚历山大东征,并不属于游牧文明对农耕文明的冲击,排除B项;西葡两国并不属于游牧或渔猎民族,排除C项。故选D项。

24. 17世纪日本人那波守之在《读汉高帝纪》,评价刘邦“久见中原争逐鹿,谁教四海始修兵。腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用诚”。诗中的观点( )

A. 反映主流观念对刘邦的高度肯定 B. 体现出作者对儒学的批判性继承

C. 更为真实的书写了汉初历史事实 D. 对史书记载中刘邦形象影响深远

【答案】B

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:17世纪(日本)。根据材料中信息可知,日本人那波守之对汉高祖刘邦进行评价,提出自己的看法,体现了中国传统文化对日本文化的影响,B项正确;根据材料信息无法判定材料中日本人观点是否为主流观念,排除A项;更为真实的书写了汉初历史事实,说法错误,排除C项;对史书记载中刘邦形象影响深远,“影响深远”一词过分夸大日本人那波守之的观点,排除D项。故选B项。

25. 在欧洲人眼里,地球的真实构成是一个神秘的话题。中世纪的地图将地球绘成光盘状。中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三个已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。造成当时地图形状的主要原因是( )

A. 古希腊地理学理论的错误引导 B. 东西方当时处于彼此隔绝状态

C. 宗教在中世纪欧洲占据支配地位 D. 欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是中世纪的欧洲。据材料“中世纪的地图......‘中心为耶路撒冷’......代表三个已知的大陆,标注着‘伊甸园和《圣经》’记载的其他地方”并结合所学,基督教在中世纪西欧拥有举足轻重的地位,中古西欧文化受到教会控制,故呈现材料中的现象,C项正确;中世纪地图具有明显的宗教色彩,主要原因来自基督教的影响,而不是古希腊地理学理论的错误引导,排除A项;当时东西方有直接的经济文化交流,不能说两者彼此隔绝,排除B项;中世纪地图具有明显的宗教色彩,主要原因来自基督教的影响,而不是因为欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢,且欧洲资本主义萌芽最早产生于14-15世纪的意大利,与材料时间不符,排除D项。故选C项。

26. 墨西哥城三文化广场的碑文中对墨西哥历史这样评述:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥”。该评述重在强调( )

A. 殖民征服是墨西哥国家落后的根源 B. 今天的墨西哥应彻底清除殖民遗存

C. 混血民族诞生是墨西哥历史的耻辱 D. 承认与正视墨西哥痛苦的殖民历史

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:美洲文明(美洲)。根据材料信息可知,墨西哥三文化广场包括阿兹特克金字塔大神庙、16世纪西班牙殖民者修建的教堂和20世纪50年代建造的墨西哥外交部大厦,分别代表了1492年以前的阿兹特克文化、西班牙殖民文化和墨西哥现代文化。材料中墨西哥城三文化广场的碑文是当代墨西哥人对历史的态度:今天的墨西哥文化是外来文化与本土文化融合的产物,并且还在继续进行着这样的融合,“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生”,体现了墨西哥人对痛苦的殖民历史的承认与正视,D项正确;材料中没有提到墨西哥国家落后的根源,排除A项;材料体现了墨西哥人对殖民历史的包容,并没有表现出彻底清除殖民遗存的意思,排除B项;材料信息表明,墨西哥人并不认为混血民族的诞生是耻辱,排除C项。故选D项。

27. 学者研究发现,在拿破仑帝国所覆盖的所有欧洲国家中,总有很多当地人愿意支持拿破仑,而且这些人主要是商业界和有专门职业的人,也包括许多进步贵族。这可以印证,拿破仓统治( )

A. 传播了法国大革命的原则 B. 彻底结束了欧洲封建专制

C. 维护了资本主义经济制度 D. 动摇了欧洲民族国家观念

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(欧洲)。据本题材料得出的结论是:支持拿破仑的主要是商业界和有专门职业的人和许多进步贵族,主要是因为拿破仑维护资本主义经济制度,C项正确;法国大革命的原则:自由、平等、民主,人民主权,社会契约,在材料无法体现,排除A项;“彻底”的说法太绝对,排除B项;拿破仑的统治也激化了与欧洲国家的矛盾,利于民族国家观念的形成,排除D项。故选C项。

28. 1913年10月,在总统威尔逊的呼吁下,美国国会通过了《安德伍德—西蒙斯关税法》,将关税税率由40%降至29%。有人评价该法案“目的是减少保护,使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”。美国的关税改革

A. 客观上推进世界市场的发展

B. 体现出扩大资本积累的客观需求

C. 有利于保护美国的国内市场

D. 反映美国对欧洲国家的妥协让步

【答案】A

【解析】

【详解】题干中提及《安德伍德—西蒙斯关税法》,将关税税率由40%降至29%以及评价认为“使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”,可知美国的关税改革有利于美国与欧洲竞争,客观上推进了世界市场的发展,故选A项;第二次工业革命后,美国的资本膨胀,不再是资本积累,排除B项;题干中“目的是减少保护”会使美国国内市场受到冲击,排除C项;题干中“使美国工业与欧洲制造商展开真正竞争”,可知关税改革使美国与欧洲竞争,排除D项。

29. 二战之后,移居美国的湘籍厨师彭长贵创制“左宗棠鸡”,这道融合酸甜辣的湘菜迅速成为美式中餐的代表,风靡全美,并成为美国人餐桌上常见的美食,这一现象从根本上反映了( )

A. 中美文化冲突与融合 B. 美国文化的强势输出

C. 移民文化在交融发展 D. 国际分工的日益深化

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代世界。根据材料可知,“左宗棠鸡”既有湘菜风格,也有美国元素,体现了中美文化的交融发展,C项正确;材料仅体现中美文化交流,不体现冲突,排除A项;材料涉及中国文化在美国的传播,并非美国文化的输出,排除B项;国际分工体现了生产和销售等环节,并非食物,排除D项。故选C项。

30. 世界建筑文物保护基金会从2008年起,通过互联网发布受气候变化影响的文化遗产,包括受冰川融化威胁的南极洲的斯科特小屋,受海平面上涨侵蚀的复活节岛石像,这说明,文化遗产保护( )

A. 取决于互联网关注度 B. 具有巨大的经济效益

C. 在新时期面临全新挑战 D. 更偏重于近代遗产保护

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。结合所学知识可知,进入21世纪以后,气候变化对人类文化遗产的不利影响愈发受到关注,在相关组织重点关注的遗产名录中,甚至包括近代的遗迹,这说明气候变化给文化遗产保护带来了新的挑战,C项正确;A项说法错误,错在取决于这一词,排除A项;材料无法体现文化遗产保护的经济效益,排除B项;结合所学知识可知,材料无法体现对近代遗产保护的偏重,排除D项。故选C项。

二、非选择题(本部分3小题,共40分,其中31题16分,32题14分,33题10分。)

31. 蒙古自13世纪初崛起之后,先后发动三次西征,对中国,对世界历史都产生了深远的影响。阅读材料,回答以下问题。

材料一 “世界的征服者成吉思汗,他是征服寰宇的展示和世界舞台上敏捷的骑兵,用威严之足登上时运的马镫,用权力之手击打傲慢的君主。她的钢矛上的火花像风一样,把世界上的歹徒从国土上消灭。”

——施都丁:《波斯文<史集·成吉思汗序言>译注》,魏曙光译(注:《史集》是14世纪成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相施都丁主编的世界通史著作)

材料二 “那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀,就是他逞着豪强,把个雄伟的亚洲变成了一片坟墓……这个专灭人之国,杀人之君的凶汉"

——摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,范希衡译(注:《中国孤儿》是1755年伏尔泰改编自元代纪君祥杂剧《赵氏孤儿》的作品,在法国演出后取得了巨大反响)

材料三 蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。蒙古人不仅鼓励和推动贸易发展,也直接或间接地扶植新产品和新商品……在蒙古人提供的保护之下,商品变得更加便宜,也更加充足……蒙古人在欧亚大陆上的商人及其他旅人的休息之处建起了大量旅店,也设置了巡逻兵,在丝绸之路上维持治安。随着蒙古帝国的崩溃安全性降低,成本提高,导致一些欧洲人开始寻找新的商路。其中之一便是热那亚航海家哥伦布。

——摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年)

(1)根据材料一、二,分析二者展现的成吉思汗形象有何不同

(2)相比材料二,材料三中的西方学术界对蒙古征服的态度发生了什么变化 并分析变化的原因

(3)如果以“蒙古帝国为中心的世界史”为研究主题,三则材料各自有何史料价值

【答案】(1)材料一中成吉思汗的形象是世界的征服者;材料二中成吉思汗的形象是暴君。

(2)变化:由认为成吉思汗是暴君到认可蒙古西征对贸易的贡献。原因:蒙古人自身对贸易的重视;欧洲能够获得更多更便宜的商品;西方学术界对蒙古西征研究的深入。

(3)材料一是施都丁:《波斯文 < 史集 -成吉思汗序言 >译注》,属于官修史书,是研究成吉思汗征服世界的重要史料,但由于作者是成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相著作,带有一定的主观性,需要和其它史料相互印证;材料二是摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,《中国孤儿》是文学作品,一定程度上可以反应成吉思汗征服世界的历史,但带有很大的主观性,需要和其它史料相互印证;材料三是摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年),属于书籍类的文献史料,该书在2012年出版,可知用的了最新的研究成果,对研究蒙古西征有重要的史料价值,并且提到了新的研究方向,但仍需要和其它史料相互印证。

【解析】

【小问1详解】

本题是对比类材料分析题。时空是古代中国。根据材料一“世界的征服者成吉思汗,他是征服寰宇的展示和世界舞台上敏捷的骑兵,用威严之足登上时运的马镫,用权力之手击打傲慢的君主”可知成吉思汗的形象是世界的征服者;根据材料二“那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀”可知成吉思汗的形象是暴君。

【小问2详解】

本题第一小问是对比类材料分析题。时空是古代中国。根据材料二“那暴君啊,人家都称他为王中之王,就是成吉思汗呀”和材料三“蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。蒙古人不仅鼓励和推动贸易发展,也直接或间接地扶植新产品和新商品”可知变化是由认为成吉思汗是暴君到认可蒙古西征对贸易的贡献。本题第二小问是背景类材料分析题。时空是古代中国。根据材料“蒙古人对贸易的重视在世界历史上的贡献也不应该被忽视。”可知原因是蒙古人自身对贸易的重视;根据材料“在蒙古人提供的保护之下,商品变得更加便宜,也更加充足”可知原因是欧洲能够获得更多更便宜的商品;从史学研究角度分析原因是西方学术界对蒙古西征研究的深入。

【小问3详解】

本题是影响类材料分析题。时空是古代中国。从材料一的出处在结合史料的性质角度分析其价值是材料一是施都丁:《波斯文 < 史集 -成吉思汗序言 >译注》,属于官修史书,是研究成吉思汗征服世界的重要史料,但由于作者是成吉思汗后裔统治的伊利汗国宰相著作,带有一定的主观性,需要和其它史料相互印证;从材料二的出处在结合史料的性质角度分析其价值是材料二是摘自伏尔泰《中国孤儿(全译本)》,《中国孤儿》是文学作品,一定程度上可以反应成吉思汗征服世界的历史,但带有很大的主观性,需要和其它史料相互印证;从材料三的出处在结合出版时间等角度分析其价值是材料三是摘编自【美】梅天穆:《世界历史上的蒙古征服》(注:该著作出版于2012年),属于书籍类的文献史料,该书在2012年出版,可知用的了最新的研究成果,对研究蒙古西征有重要的史料价值,并且提到了新的研究方向,但仍需要和其它史料相互印证。

32. 博物馆是人类文化传承的载体,也是一部浓缩的无声历史。阅读材料,完成下列问题。

材料一 故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。1924年,冯玉祥发动“北京政变”,将溥仪逐出故宫,成立“办理清室善后委员会”,开始查点清宫物品,为成立博物院做了充分准备。1925年10月10日,故宫博物院正式宣告成立。向广大北京市民开放。

——摘编自郑欣森《故宫纪事》

材料二 表:1959年统计文化部所属专门性博物馆名录

性质 馆名

文化艺术类 故宫博物院、天津艺术博扬馆、上海博扬馆、南京博物院、沈阳故宫博物馆

历史类 中国历史博物馆、天津市历史博物馆、旅顺博物馆、陕西省博扬馆

革命史类 中国革命博物馆

自然类 中央自然博物馆、天津自然博物馆、大连自然博物馆

自然历史类 上海自然历史博物院

考古遗址类 陕西半坡遗址博物馆

工艺技术类 景德镇陶瓷馆

——摘编自徐玲《新中国初期科学类博物馆史实疏证》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析故宫博物院成立的政治意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立初期博物馆建设兴起的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析近现代中国博物馆建设的影响。

【答案】(1)意义:民主革命的又一胜利,是对复辟势力的一次致命打击;我国文化艺术史上的一个伟大业绩。

(2)特点:以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来;对公众开放;涉及品类众多;全国各地分布广泛。

(3)影响:有利于开展爱国主义教育,有利于培养主动探索的精神品格,有利于拓展视野,有利于培养创新精神等。

【解析】

【小问1详解】

本题是影响类材料分析题。时空是:1925年(中国)。

意义:根据材料“故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。1924年,冯玉祥发动‘北京政变’,将溥仪逐出故宫,成立“办理清室善后委员会”,开始查点清宫物品,为成立博物院做了充分准备。”结合所学知识可知,故宫博物院的成立是民主革命的又一胜利,是对复辟势力的一次致命打击,同时也是我国文化艺术史上的一个伟大业绩。

【小问2详解】

本题是特点类材料分析题。时空是:近现代(中国)。

特点:根据材料“故宫博物院是以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来的博物馆。”可知,以明清皇宫紫禁城以及宫廷珍藏为基础建立起来;根据材料“1925年10月10日,故宫博物院正式宣告成立。向广大北京市民开放。”可知,对公众开放;根据材料“1959年统计文化部所属专门性博物馆名录”可知,涉及品类众多,而且在全国各地分布广泛。

【小问3详解】

本题是影响类材料分析题。时空是:近现代(中国)。

影响:结合所学知识,联系新时代精神文明和爱国主义教育实际,可知,博物馆的建立有利于开展爱国主义教育,有利于培养主动探索的精神品格,有利于拓展视野,有利于培养创新精神等。

33. 长城是中华民族的历史见证者,是中国文化重要的表征和载体。阅读材料,完成下列问题。

材料 表:长城历史发展概况

时期 发展概况

秦朝 公元前215年,秦始皇派大将蒙恬率军驱逐匈奴,并重新修筑春秋战国时期的长城,其“延袤万余里”。

明朝 “终明之世,边防甚重,东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御”。张家口一带“苏杭绸缎铺……各行交易,铺沿长四、五里许”。长城沿线出现了“塞上物阜民安,商贾辐轿,无异于中原”的兴旺景象。

民国 1920年,《申报》刊登广告:“长城为御敌而设,长城牌香烟为保护利权而作”,引起国人广泛关注。之后许多民族企业都以长城命名自己的产品。1933年,宋哲元率领国民革命军第二十九军在长城喜峰口等地英勇抗日,重创日军。

新中国 1987年,长城被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录;2007年被选为世界新七大奇迹之首,吸引了世界各地游客前来长城旅游观光。

——摘编自赵现海《中国古代长城的历史角色》

根据材料并结合所学知识,任选至少两个时期,依据史实,论述长城在历史发展进程中角色的演变。(要求:角色定位准确,史论结合,逻辑清晰。)

【答案】示例一

角色:长城扮演了军事防御的角色。

论述:长城在古代是军事上巩固边防、抗御北方游牧民族劫掠、拱卫中原的战略防线。秦朝长城主要是为了抵御匈奴的侵犯。明朝由于面临边疆少数民族的军事威胁,所以也修建长城进行防御。长城的军事防御保护了中原社会经济文化的发展,保证了中原地区的强大和统一。

总之,长城是中国古代的军事防御工事,是一道高大、坚固而且连绵不断的防御体系。

示例二

角色:长城扮演了激发爱国热情和展现中华民族精神的角色。

论述:在近代民族危机日益严重的形势下,长城捍卫边疆的防御意义被引申到抵抗帝国主义侵略、实现民族独立的现实需求中。因此实业家们以长城命名自己的产品,激发国人的民族意识和爱国热情。长城还是中华民族奋勇抗击日本侵略者的见证者,长城抗战全面激发了中华民族共同抵御外辱、保家卫国的斗志和决心,长城在近代扮演着激发民众爱国热情的角色。长城是中华民族聪明智慧、艰苦勤奋、开拓进取和充满向心凝聚力、维护统一、热爱祖国的民族精神的象征。长城被列入世界文化遗产名录和世界第七大奇迹,体现了中华民族的自豪感、自信心和爱国感情已经得到世界认可,向世界传播了中国文化,其所象征的民族精神在新的历史条件下发扬光大。

总之,长城促进了中华民族的心理认同,是中华民族力图摆脱民族危机、寻求民族复兴的象征,是凝聚中华民族精神的历史载体,对于展现中国文化作出巨大贡献。

【解析】

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是古代、近代和现代的中国。首先,阅读材料,拟定论题。比如,根据材料“秦始皇派大将蒙恬率军驱逐匈奴,并重新修筑春秋战国时期的长城”可知,长城是有军事防御作用的;根据材料“‘长城为御敌而设,长城牌香烟为保护利权而作’,引起国人广泛关注。之后许多民族企业都以长城命名自己的产品”、“长城被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录;2007年被选为世界新七大奇迹之首,吸引了世界各地游客前来长城旅游观光。”可知,长城扮演了激发爱国热情和展现中华民族精神的角色。

其次,根据题目要求,选择两个长城在历史发展进程中扮演的角色。注意要选择自己熟悉且容易论述的内容。比如,长城扮演了军事防御的角色。再次,根据材料并结合所学内容,对选择的角色进行论述。注意要史论结合,论从史出。例如:长城在古代是军事上巩固边防、抗御北方游牧民族劫掠、拱卫中原的战略防线。秦朝长城主要是为了抵御匈奴的侵犯。明朝由于面临边疆少数民族的军事威胁,所以也修建长城进行防御。长城的军事防御保护了中原社会经济文化的发展,保证了中原地区的强大和统一。

最后,对所论述的内容进行总结,呼应论题。比如,所以长城是中国古代的军事防御工事,是一道重要的防御体系,扮演了军事防御的角色。

“长城扮演了激发爱国热情和展现中华民族精神的角色。”的分析结合民国和新中国两个时期的内容进行即可,具体内容同上。

同课章节目录