2022-2023学年辽宁省重点中学高一(下)期中历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年辽宁省重点中学高一(下)期中历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 70.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 10:51:12 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年辽宁省重点中学高一(下)期中历史试卷

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 希罗多德在《历史》中写道:“任何人都可以相信这些埃及人的故事,如果他是轻信的人的话。至于我本人,在这部书中保持那个总的规则,就是把各国的传统照我听到的样子原封不动地记录下来。”希罗多德撰写《历史》遵循的原则是( )

A. 坚持观察判断调查 B. 展现各国传统风貌 C. 保存人类历史功绩 D. 保持历史原始信息

2. 中世纪西欧的国王和世俗政府被置于上帝和神法之下,逐渐形成了国王要在法律下统治的观念。学者们不断总结阐述这一观念,最终在中世纪形成了法律限制王权的传统。这一传统( )

A. 来源于中世纪神法权威 B. 旨在推翻西欧的封建专制

C. 推动了宗教改革的兴起 D. 为政治制度转型奠定基础

3. 奥斯曼土耳其人在1453年灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16世纪后期,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。奥斯曼帝国( )

①继承了阿拉伯政治和文化制度

②模仿中国建立了中央集权国家

③控制了连接亚洲和欧洲的商路

④在印度建立伊斯兰德里苏丹国

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

4. 印度电影《流浪者》里有句经典台词:“法官的儿子永远是法官,小偷的儿子永远是小偷。”这句话有明显的阶级歧视。这种阶级歧视最有可能源自以下哪一制度( )

A. 种姓制度 B. 禅让制度 C. 分封制 D. 分化制度

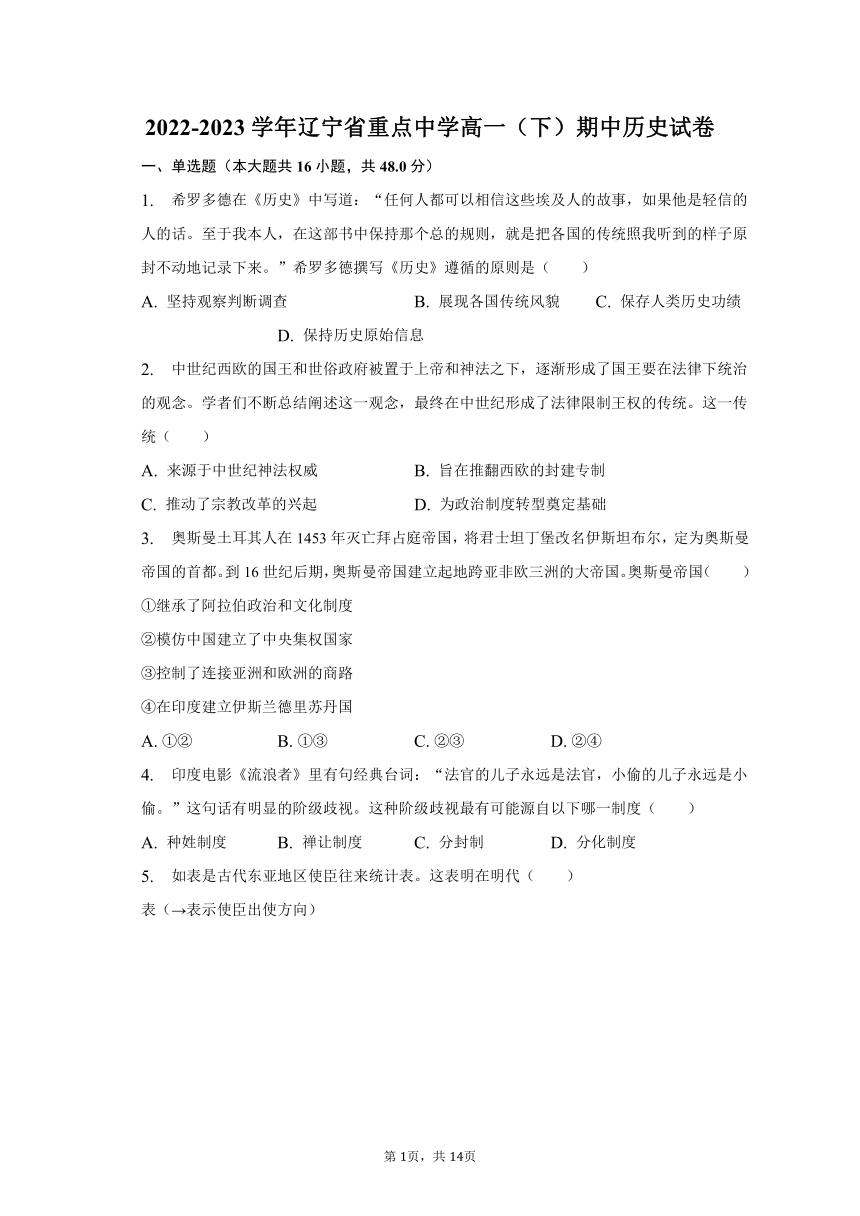

5. 如表是古代东亚地区使臣往来统计表。这表明在明代( )

表(→表示使臣出使方向)

中朝使臣往来 中日使臣往来 朝日使臣往来

中国→朝鲜 朝鲜→中国 中国→日本 日本→中国 朝鲜→日本 日本→朝鲜

明代以前 208 882 4 68 14 24

共计1343年

年平均次数 0.15 0.66 0.003 0.05 0.01 0.02

明代 161 1299 16 37 22 70

共计277年

年平均次数 0.6 4.6 0.06 0.13 0.08 0.25

A. 中国是东亚国际秩序稳定的核心力量 B. 儒家文化有利于东亚国际秩序的稳定

C. 东亚地区政治一体化的趋势有所加强 D. 东亚国家间的平等友好关系更加密切

6. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:阿兹特克人是后来才进入墨西哥的,他们在特斯科科湖的一些岛屿上定居下来。通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积。使其人口和财富剧增。由此推断建造“浮动园地”的主要原因是( )

A. 岛的众多,不利于农业生产 B. 人口增长,耕地面积不足

C. 肥沃的淤泥利于耕种 D. 岛屿拥挤导致人口大量减少

7. 在中世纪的欧洲,如果附庸一方违背约定,领主可以抛弃附庸,同样,如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主,当时有一个专用词汇谓之“撤回忠诚”。这说明当时欧洲领主和附庸关系的特点是( )

A. 以血缘关系为纽带 B. 带有严格等级性质 C. 具有双向契约特征 D. 属于行政管理关系

8. 阿拉伯人足迹遍及亚、欧、非三大洲,他们不仅把古代印度、中国文化成就介绍到西方;还把阿拉伯的科学成就和伊斯兰教传播到东方。他们融合东西方文化,在数学,天文学、医学、物理学、化学、建筑学、文学等方面,都取得了新的巨大成就。这反映出,阿拉伯文化( )

A. 推动了各民族间的融合 B. 核心作用是保存东西方优秀文化

C. 以伊斯兰教经典为灵魂 D. 体现出吸收与创新相结合的特点

9. 亚历山大东征时,在东方建立了多座以自己的名字命名的希腊化城市,埃及的亚历山大里亚(今亚历山大城)就是当时建立的世界名城,城内商业繁荣,学术氛围浓厚。由此可见( )

A. 亚历山大东征给埃及人民带来的只有巨大的灾难与痛苦

B. 战争和征服客观上也可以成为文明传播与交流的工具

C. 亚历山大里亚是当时最繁华的城市

D. 经济发展促使战争的出现,战争同时也推动经济发展

10. 阅读表内容,据此可知( )

帝国 秦王朝 罗马帝国 印加帝国

统治方式 皇帝制度

三公九卿制度

郡县制度 元首制

行省制 国王

四大政区

A. 三大古代文明具有一定渊源 B. 人类文明进程具有同一性

C. 集权政治是古代世界普遍选择 D. 人类文明具有多样性

11. 公元前6世纪,大流士一世为了颂扬自己的战绩,命人用埃兰语、古波斯语和阿卡德语巴比伦方言撰写铭文,并以当时通用的楔形文字刻在悬崖上,史称“贝希所敦铭文”,这表明()

A. 帝国区域内的文化多元 B. 区域性扩张促进文明发展

C. 多种文化呈现竞争格局 D. 波斯统治者宣扬君权神授

12. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。…… 农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏。…… 文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”这说明( )

A. 文字的产生是进入文明社会的唯一标志 B. 农耕畜牧产生,是人类迈向文明的前提

C. 古代文明产生于祭司对神灵的真诚的崇拜 D. 私有制的产生是人类迈向文明进步的结果

13. 有学者指出:“希腊和印度北部都是山地,可以有效阻挡来自草原的游牧骑兵直接攻击,中国在地理上更加独立,北部有沙漠、山峰、戈壁。希腊、印度和中国是三种完全原始的文明形式,特别是中华文明,稳定发展,自成一体,较少受到中东大沙漠的影响。”这反映了( )

A. 农耕文明优于游牧文明 B. 古代文明各自独立发展

C. 地理环境影响文明发展 D. 历史传统影响古代社会

14. 有关《荷马史诗》作者的生平虽然没有留下可靠的史料记载,但是十几个希腊城邦却都自称是荷马的故乡,柏拉图也说“荷马教育了希腊人”;古罗马文学家维吉尔仿照《荷马史诗》歌颂罗马帝国和屋大维;德意志哲学家尼采以荷马为标志,把古希腊时代分为前荷马时期和后荷马时期。由此可以深刻认识到( )

A. 文化名人成为民族荣誉的代表 B. 伟大作品具有教育的重要功能

C. 文史经典能够产生隽永的影响 D. 史诗首先要求内容的真实准确

15. 公元7-10世纪,许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,这里民族文化交融、商业城市逐渐兴起。这表明( )

A. 非洲中古文明发展程度高 B. 外来移民促进东非社会转型

C. 东非中古文明具有开放性 D. 文化交流延续东非古代文明

16. 1077年,德皇亨利四世在与教皇的权力斗争中失败,被迫亲往教皇居地卡诺莎堡请罪以求宽恕,史称“卡诺莎之辱”;1308—1378年,在法王腓力四世的压力下,教廷被迫迁往法国阿维农城,连续7任教皇成为法王的“御用工具”,史称“阿维农之囚”。“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了( )

A. 社会生活实现由神性到理性的转变 B. 专制王权日益阻碍着资本主义发展

C. 欧洲民族意识加强和民族国家胜利 D. 宗教改革运动首先在法国揭开序幕

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

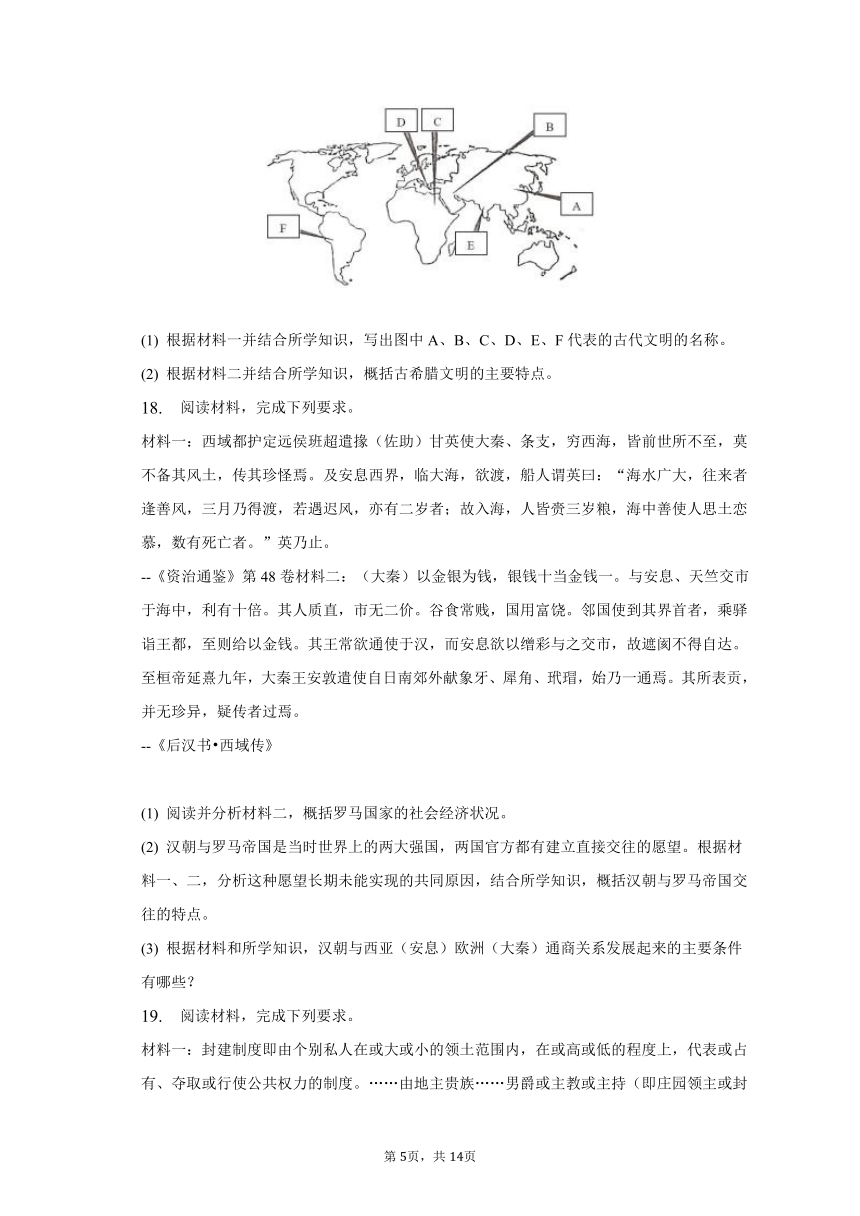

材料一:(如图)

材料二:古希腊许多独立小国并存的状态贯穿了希腊文明的始终,城邦的理想是独立与自足……古希腊早期哲学家们把自己对于宇宙人世的关怀称为哲学,他们的哲学探讨直接关涉的是人自身,是人对外部自然统治力量的反抗和对人自身生存状况的觉醒。

——整理自张广智《略说古希腊城邦文明》等

(1) 根据材料一并结合所学知识,写出图中A、B、C、D、E、F代表的古代文明的名称。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括古希腊文明的主要特点。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:西域都护定远侯班超遣掾(佐助)甘英使大秦、条支,穷西海,皆前世所不至,莫不备其风土,传其珍怪焉。及安息西界,临大海,欲渡,船人谓英曰:“海水广大,往来者逢善风,三月乃得渡,若遇迟风,亦有二岁者;故入海,人皆赍三岁粮,海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”英乃止。

--《资治通鉴》第48卷材料二:(大秦)以金银为钱,银钱十当金钱一。与安息、天竺交市于海中,利有十倍。其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。邻国使到其界首者,乘驿诣王都,至则给以金钱。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南郊外献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。其所表贡,并无珍异,疑传者过焉。

--《后汉书 西域传》

(1) 阅读并分析材料二,概括罗马国家的社会经济状况。

(2) 汉朝与罗马帝国是当时世界上的两大强国,两国官方都有建立直接交往的愿望。根据材料一、二,分析这种愿望长期未能实现的共同原因,结合所学知识,概括汉朝与罗马帝国交往的特点。

(3) 根据材料和所学知识,汉朝与西亚(安息)欧洲(大秦)通商关系发展起来的主要条件有哪些?

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:封建制度即由个别私人在或大或小的领土范围内,在或高或低的程度上,代表或占有、夺取或行使公共权力的制度。……由地主贵族……男爵或主教或主持(即庄园领主或封建主)在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、执行司法、征收赋税的制度。在这样一个政体里,政府的实质是分裂的。王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已。……封建制度是一种政府的形式,一种社会的结构,一种以土地占有制为基础的经济制度。

--摘编自[美]汤普逊《中世纪经济社会史(上册)》材料二:随着西欧封建社会生产力的发展,商品交易活动频繁,西欧中世纪的城市逐渐增多……与此同时,以工商业为主体的城市市民阶级登上了历史的舞台。……为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建枷锁,因此,这就迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。……西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自主权。……这些权利主要包括:市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。

--摘编自冯正好《中世纪西欧的城市特许状》

(1) 根据材料一,分析中古西欧封建庄园的特点。

(2) 根据材料二和所学知识,指出西欧城市争取自治权的主要原因和途径。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 7世纪以前的西印度洋史在很大程度上就是沿东非与中东,以及中东与印度之间这两条路线相互影响的历史。黑非洲的东北非及西非地区对上述两大海洋区域贸易自古以来就有重大影响……黑非洲构成了地中海和印度洋海洋商业文明的一部分。其海上交通对地中海东岸和印度洋北缘地区文明兴盛有密切关系和影响。

--李继东《论黑非洲上古文明的世界历史地位》材料二关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已经承认,在从形成时期(约公元前 1000年)到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。

--《全球通史》

(1) 根据材料一,指出作者的观点,并结合所学知识加以印证。

(2) 根据材料二分析美洲文明衰落的原因。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】从材料“就是把各国的传统按照我听到的样子原封不动地记录下来”可以看出,希罗多德书写历史遵循的原则是保持历史原始信息,故D正确。

ABC三项材料均未体现,排除。

2.【答案】D

【解析】根据材料可知,中世纪形成的法律限制王权的传统,被近代资产阶级所借鉴,为政治制度转型奠定基础,D项正确;

有限王权的思想来源于中世纪西欧素有法律传统,排除A项;

资产阶级旨在推翻西欧的封建专制,排除B项;

天主教会腐败统治阻碍了资本主义的发展,推动了宗教改革的兴起,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了中世纪欧洲,要求学生结合中世纪欧洲社会发展的特点来分析。

本题主要考查了中世纪欧洲,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】B

【解析】根据材料“奥斯曼土耳其人在1453年灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16世纪后期,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国”可知,16世纪后期,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国,继承了阿拉伯政治和文化制度,控制了连接亚洲和欧洲的商路,东西方之间的贸易受到一定的影响,①③正确,B项正确;

古代日本和朝鲜模仿中国建立了中央集权国家,②错误;德里苏丹国是伊斯兰教传统的政教合一的神权政体,但又是以波斯和突厥元素为主,结合印度本土特色的混合政体,与奥斯曼帝国无关,④错误,排除ACD项。

故选:B。

本题考查的是阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的兴起,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的兴起,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

4.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,古代印度的种姓制度有明显的阶级歧视,材料中的这句台词体现了种姓制度的影响,故A正确。

B、C两项制度出自古代中国,D项并不是古代印度特有,故排除。

故选:A。

本题考查古印度文明。题干中的关键信息是“法官的儿子永远是法官,小偷的儿子永远是小偷”“阶级歧视”。

本题是基础题,主要通过古印度文明来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

5.【答案】A

【解析】据表格信息可以看出,朝鲜和日本使臣到达中国的次数要远远高于中国使臣到达朝鲜和日本的次数以及朝日之间的相互往来,说明中日朝三国之间中国是外交的核心,起到了稳定东亚国际秩序的核心作用,A项正确;

表格信息没有体现儒家文化的内容,排除B项;

材料只能体现三国间的往来,而不能体现一体化,排除C项;

“更加密切”无法体现,排除D项。

故选:A。

本题主要考查中国古代的对外交往,考生需要结合表格信息并结合古代中日朝三国的交往史实来回答。

本题主要通过中国古代的对外交往来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

6.【答案】B

【解析】依据材料“阿兹特克人通过建造‘浮动园地’来扩大耕地面积,使阿兹特克人的人口和财富剧增”可以看出阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积是因为人口增长造成耕地面积减少,B项正确;

结合所学知识可知,阿兹特克人改造了岛屿,因此岛屿本身不构成“浮动园地”出现的原因,排除A项;

结合所学知识可知,C项不是主要原因,排除C项;

结合所学知识可知,人口增加才能推动“浮动园地”建造,排除D项。

故选:B。

本题考查玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】C

【解析】从材料中的“如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主”“可以看出,欧洲领主与附庸之间契约对双方均有约束”,其关系具有双向契约特征,故C正确。A项说的是古代中国的分封制,B、D在材料中没有体现,故排除。

故选:C。

8.【答案】D

【解析】阿拉伯人融合东西方文化,在数学,天文学、医学等多个方面取得了新成就,反映出阿拉伯文化具有吸收与创新相结合的特点,D项正确;结合所学知识可知,材料不足以说明阿拉伯文化推动了各民族间的融合,排除A项;结合所学知识可知,核心作用是保存东西方优秀文化与阿拉伯文化在“文学等方面,都取得了新的巨大成就”主旨不符,排除B项;结合所学知识可知,材料并未体现阿拉伯文化以伊斯兰教经典为灵魂,排除C项。

9.【答案】B

【解析】亚历山大东征,促进了东西方之间的联系,双方贸易往来更加频繁,许多希腊商人、士兵、学者和移民来到西亚、埃及,其生活方式、风俗、语言和文字由此传入东方,同时也从东方汲取了不少文化养分.亚历山大东征促进了东西方文明的交流,B选项最准确;

ACD选项都不正确。

故选:B。

本题主要考查亚历山大东征,要求学生结合亚历山大东征的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚亚历山大东征对东西方文明发展产生的影响,学生要有较强的结合所学知识理解材料的能力。

10.【答案】B

【解析】根据表格信息可知,秦王朝、罗马帝国和印加帝国均出现了君主集权统治和地方分区管理,说明不同地域的文明在统治方式上具有一定的规律性和同一性,故B正确;

材料主要强调的是中国、罗马帝国与印加帝国在国家管理方面的相似特点,没有提到三大文明的渊源,排除A项;

集权政治在古代世界政治发展中并不具备普遍性,有些国家和地区并未建立集权政治,排除C项;

材料中内容体现出三大古文明在发展的过程中有较多的相似点和共通性,未强调多样性,排除D项。

故选:B。

本题考查人类文明交流,解题的关键是看懂表的内容。

本题为中档题,考查人类文明交流,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】A

【解析】由材料中的“命人用埃兰语、古波斯语和阿卡德语巴比伦方言撰写铭文,并以当时通用的楔形文字刻在悬崖上”可以得出,波斯帝国境内有多种语言文字,这体现的是帝国境内文化的多元性,A项正确;

材料未涉及区域扩张对文明发展的影响,排除B项;

材料与文化竞争的格局无关,排除C项;

材料与宣扬君权神授无关,排除D项。

故选:A。

本题考查人类文明交流,题干中的关键信息是“埃兰语、古波斯语和阿卡德语巴比伦方言”“楔形文字”。

本题主要通过人类文明交流来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

12.【答案】B

【解析】材料体现的是,随着农耕畜牧的产生发展,私有制出现,进而出现文字,人类迈向文明,B项正确。

阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志,不能说文字的产生是进入文明社会的唯一标志,A项错误;

CD两项不是材料的主旨反映,排除。

故选:B。

本题主要考查农耕畜牧对人类文明的影响。要求学生结合古代农业发展的特征和文明形成的背景来分析。

本题主要考查农耕畜牧对人类文明的影响,主要考查学生的概括和知识迁移能力。

13.【答案】C

【解析】从材料中“希腊和印度北部都是山地,可以有效阻挡来自草原的游牧骑兵直接攻击,中国在地理上更加独立,北部有沙漠、山峰、戈壁。希腊、印度和中国是三种完全原始的文明形式,特别是中华文明,稳定发展,自成一体,较少受到中东大沙漠的影响”明显可以看出,是强调自然地理环境对文明的发展产生的影响,C项符合题意。A、B、D选项不符合材料的特点,排除。

本题主要考查古代文明的产生与早期发展。要求学生结合古希腊文明以及古代中国文明和印度文明的特征来分析。

14.【答案】C

【解析】材料的主旨信息是文史经典能够产生隽永的影响,并非文化名人成为民族荣誉的代表,排除A项;

材料不仅涉及到伟大作品的教育功能,排除B项;

根据材料信息“荷马教育了希腊人”“古罗马文学家维吉尔仿照《荷马史诗》歌颂罗马帝国和屋大维;德意志哲学家尼采以荷马为标志,把古希腊时代分为前荷马时期和后荷马时期。”可见《荷马史诗》对古希腊文化影响深远,文史经典能够产生隽永的影响,C项正确;材料未涉及史诗内容的准确性,排除D项。

故选:C。

本题考查的是古希腊文明,解答本题需要掌握古希腊文明的影响。

本题考查的是古希腊文明,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】C

【解析】A.材料没有涉及非洲中古文明发展的情况,得不出非洲中古文明发展程度高,排除A项;

B.此时非洲中古文明处于奴隶社会时期,并非出现转型,排除B项;

C.根据材料和所学知识可知,东非盛产黄金、象牙、犀角、龟甲等贵重物品,与阿拉伯、印度等东方国家发生贸易关系。7至10世纪,有许多阿拉伯人,波斯人迁移到这里,同当地土著黑人融合,形成斯瓦希里人。随着阿拉伯商人和移民的到来,伊斯兰教和阿拉伯文化也传入东非。在东非沿海国际贸易中。兴起许多商业城市。逐渐发展为城邦,故东非中古文明具有开放性,C项正确;

D.材料得不出是文化交流延续东非古代文明,排除D项。

故选:C。

本题考查了伊斯兰教和阿拉伯帝国,解答本题根据材料关键信息“许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,”进行分析。

本题考查了伊斯兰教和阿拉伯帝国,考查了学生分析理解史料的能力。

16.【答案】C

【解析】依据材料,结合所学可知,“卡诺莎之辱”体现的是教权凌驾于王权之上,“阿维农之囚”体现的是王权加强,这有利于促进欧洲民族国家的形成和发展,因此“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了欧洲民族意识加强和民族国家胜利,故C项正确。

材料不能体现由神性到理性的转变,A项错误;

材料不能体现专制王权日益阻碍着资本主义发展,B项错误;

宗教改革兴起于16世纪,D项错误。

故选:C。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争。解题的关键是解读分析材料信息,理解“卡诺莎之辱”、“阿维农之囚”的内涵分析即可。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

17.【答案】【小题1】名称:A:古代中国文明;B:西亚(两河流域)文明;C:古埃及文明;D:古希腊文明;E:古印度文明;F:印加文明。

【小题2】特点:是海洋文明;政治:形成了城邦政治,并产生了民主政治;经济:奴隶制工商业和海外贸易发达;思想:人文精神兴起和哲学发达。

【解析】本题考查了文明产生与早期发展,第一问要求学生阅读史料并结合所学作出回答;第二问结合古希腊文明的主要特点分析。

本题考查了文明产生与早期发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】状况:经济繁荣,物产富饶;使用金银货币,市场管理规范,商品经济发达;对外贸易发达。

【小题2】共同原因:海洋的限制;被安息人阻断。

特点:从间接经贸和文化交流到直接交往;通过丝绸之路交往;以经济联系为主。

【小题3】条件:汉朝丝织业发展;交通发达;西域都护府的设立;大国间交往的愿望。

【解析】本题考查汉代的中西方交流。(1)本小问,依据材料一“谷食常贱,国用富饶”、“以金银为钱,银钱十当金钱一”、“与安息、天竺交市于海中”分析归纳;(2)第一小问,依据材料一、二相关信息从海洋限制和安息的阻断分析。第二小问,依据材料二相关信息,结合汉代与罗马法交流的特点分析;(3)本小问,依据材料相关信息,结合所学从丝织业、交通、机构以及外交等角度分析。

本题考查汉代与罗马的经济文化交流,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

19.【答案】【小题1】特点:庄园里实行的是封建制度;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权(拥有行政、司法、税收等权力);庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者(王权衰微、王权只是名义上的)。

【小题2】原因:西欧城市商业的繁荣;以工商业者为主体的市民阶层力量的壮大(城市市民阶级登上了历史的舞台);为了摆脱束缚商业贸易发展的枷锁。

途径:谈判争取政治和经济特权(或者赎买);武装斗争。

【解析】本题主要考查中世纪的欧洲。第一小问要结合中世纪欧洲的特点来分析;第二小问要结合中世纪欧洲城市发展的表现来分析。

解答问题要搞清楚中世纪欧洲政治和经济发展的特征和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

20.【答案】【小题1】观点:黑非洲是古代世界印度洋贸易网和地中海贸易网重要的一环,它促进了各大区域文明的交流与发展。

印证:东北非的阿克苏姆王国对外贸易发达,东非的摩加迪沙环印度洋贸易发展,西非加纳、马里和桑海等国控制着穿越撒哈拉沙漠的商路和黄金交易,黑非洲成为连接印度洋和地中海贸易的主要环节。

【小题2】美洲各印第安文明之间孤立,交流甚少,这些是其文明衰落的原因之一。

【解析】本题考查古代大河文明和海洋文明,第一问结合非洲的对外贸易作答;第二问结合美洲文明衰落的原因概括。

本题考查古代大河文明和海洋文明,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 希罗多德在《历史》中写道:“任何人都可以相信这些埃及人的故事,如果他是轻信的人的话。至于我本人,在这部书中保持那个总的规则,就是把各国的传统照我听到的样子原封不动地记录下来。”希罗多德撰写《历史》遵循的原则是( )

A. 坚持观察判断调查 B. 展现各国传统风貌 C. 保存人类历史功绩 D. 保持历史原始信息

2. 中世纪西欧的国王和世俗政府被置于上帝和神法之下,逐渐形成了国王要在法律下统治的观念。学者们不断总结阐述这一观念,最终在中世纪形成了法律限制王权的传统。这一传统( )

A. 来源于中世纪神法权威 B. 旨在推翻西欧的封建专制

C. 推动了宗教改革的兴起 D. 为政治制度转型奠定基础

3. 奥斯曼土耳其人在1453年灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16世纪后期,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。奥斯曼帝国( )

①继承了阿拉伯政治和文化制度

②模仿中国建立了中央集权国家

③控制了连接亚洲和欧洲的商路

④在印度建立伊斯兰德里苏丹国

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

4. 印度电影《流浪者》里有句经典台词:“法官的儿子永远是法官,小偷的儿子永远是小偷。”这句话有明显的阶级歧视。这种阶级歧视最有可能源自以下哪一制度( )

A. 种姓制度 B. 禅让制度 C. 分封制 D. 分化制度

5. 如表是古代东亚地区使臣往来统计表。这表明在明代( )

表(→表示使臣出使方向)

中朝使臣往来 中日使臣往来 朝日使臣往来

中国→朝鲜 朝鲜→中国 中国→日本 日本→中国 朝鲜→日本 日本→朝鲜

明代以前 208 882 4 68 14 24

共计1343年

年平均次数 0.15 0.66 0.003 0.05 0.01 0.02

明代 161 1299 16 37 22 70

共计277年

年平均次数 0.6 4.6 0.06 0.13 0.08 0.25

A. 中国是东亚国际秩序稳定的核心力量 B. 儒家文化有利于东亚国际秩序的稳定

C. 东亚地区政治一体化的趋势有所加强 D. 东亚国家间的平等友好关系更加密切

6. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:阿兹特克人是后来才进入墨西哥的,他们在特斯科科湖的一些岛屿上定居下来。通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积。使其人口和财富剧增。由此推断建造“浮动园地”的主要原因是( )

A. 岛的众多,不利于农业生产 B. 人口增长,耕地面积不足

C. 肥沃的淤泥利于耕种 D. 岛屿拥挤导致人口大量减少

7. 在中世纪的欧洲,如果附庸一方违背约定,领主可以抛弃附庸,同样,如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主,当时有一个专用词汇谓之“撤回忠诚”。这说明当时欧洲领主和附庸关系的特点是( )

A. 以血缘关系为纽带 B. 带有严格等级性质 C. 具有双向契约特征 D. 属于行政管理关系

8. 阿拉伯人足迹遍及亚、欧、非三大洲,他们不仅把古代印度、中国文化成就介绍到西方;还把阿拉伯的科学成就和伊斯兰教传播到东方。他们融合东西方文化,在数学,天文学、医学、物理学、化学、建筑学、文学等方面,都取得了新的巨大成就。这反映出,阿拉伯文化( )

A. 推动了各民族间的融合 B. 核心作用是保存东西方优秀文化

C. 以伊斯兰教经典为灵魂 D. 体现出吸收与创新相结合的特点

9. 亚历山大东征时,在东方建立了多座以自己的名字命名的希腊化城市,埃及的亚历山大里亚(今亚历山大城)就是当时建立的世界名城,城内商业繁荣,学术氛围浓厚。由此可见( )

A. 亚历山大东征给埃及人民带来的只有巨大的灾难与痛苦

B. 战争和征服客观上也可以成为文明传播与交流的工具

C. 亚历山大里亚是当时最繁华的城市

D. 经济发展促使战争的出现,战争同时也推动经济发展

10. 阅读表内容,据此可知( )

帝国 秦王朝 罗马帝国 印加帝国

统治方式 皇帝制度

三公九卿制度

郡县制度 元首制

行省制 国王

四大政区

A. 三大古代文明具有一定渊源 B. 人类文明进程具有同一性

C. 集权政治是古代世界普遍选择 D. 人类文明具有多样性

11. 公元前6世纪,大流士一世为了颂扬自己的战绩,命人用埃兰语、古波斯语和阿卡德语巴比伦方言撰写铭文,并以当时通用的楔形文字刻在悬崖上,史称“贝希所敦铭文”,这表明()

A. 帝国区域内的文化多元 B. 区域性扩张促进文明发展

C. 多种文化呈现竞争格局 D. 波斯统治者宣扬君权神授

12. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。…… 农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏。…… 文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”这说明( )

A. 文字的产生是进入文明社会的唯一标志 B. 农耕畜牧产生,是人类迈向文明的前提

C. 古代文明产生于祭司对神灵的真诚的崇拜 D. 私有制的产生是人类迈向文明进步的结果

13. 有学者指出:“希腊和印度北部都是山地,可以有效阻挡来自草原的游牧骑兵直接攻击,中国在地理上更加独立,北部有沙漠、山峰、戈壁。希腊、印度和中国是三种完全原始的文明形式,特别是中华文明,稳定发展,自成一体,较少受到中东大沙漠的影响。”这反映了( )

A. 农耕文明优于游牧文明 B. 古代文明各自独立发展

C. 地理环境影响文明发展 D. 历史传统影响古代社会

14. 有关《荷马史诗》作者的生平虽然没有留下可靠的史料记载,但是十几个希腊城邦却都自称是荷马的故乡,柏拉图也说“荷马教育了希腊人”;古罗马文学家维吉尔仿照《荷马史诗》歌颂罗马帝国和屋大维;德意志哲学家尼采以荷马为标志,把古希腊时代分为前荷马时期和后荷马时期。由此可以深刻认识到( )

A. 文化名人成为民族荣誉的代表 B. 伟大作品具有教育的重要功能

C. 文史经典能够产生隽永的影响 D. 史诗首先要求内容的真实准确

15. 公元7-10世纪,许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,这里民族文化交融、商业城市逐渐兴起。这表明( )

A. 非洲中古文明发展程度高 B. 外来移民促进东非社会转型

C. 东非中古文明具有开放性 D. 文化交流延续东非古代文明

16. 1077年,德皇亨利四世在与教皇的权力斗争中失败,被迫亲往教皇居地卡诺莎堡请罪以求宽恕,史称“卡诺莎之辱”;1308—1378年,在法王腓力四世的压力下,教廷被迫迁往法国阿维农城,连续7任教皇成为法王的“御用工具”,史称“阿维农之囚”。“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了( )

A. 社会生活实现由神性到理性的转变 B. 专制王权日益阻碍着资本主义发展

C. 欧洲民族意识加强和民族国家胜利 D. 宗教改革运动首先在法国揭开序幕

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:(如图)

材料二:古希腊许多独立小国并存的状态贯穿了希腊文明的始终,城邦的理想是独立与自足……古希腊早期哲学家们把自己对于宇宙人世的关怀称为哲学,他们的哲学探讨直接关涉的是人自身,是人对外部自然统治力量的反抗和对人自身生存状况的觉醒。

——整理自张广智《略说古希腊城邦文明》等

(1) 根据材料一并结合所学知识,写出图中A、B、C、D、E、F代表的古代文明的名称。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括古希腊文明的主要特点。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:西域都护定远侯班超遣掾(佐助)甘英使大秦、条支,穷西海,皆前世所不至,莫不备其风土,传其珍怪焉。及安息西界,临大海,欲渡,船人谓英曰:“海水广大,往来者逢善风,三月乃得渡,若遇迟风,亦有二岁者;故入海,人皆赍三岁粮,海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”英乃止。

--《资治通鉴》第48卷材料二:(大秦)以金银为钱,银钱十当金钱一。与安息、天竺交市于海中,利有十倍。其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。邻国使到其界首者,乘驿诣王都,至则给以金钱。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南郊外献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。其所表贡,并无珍异,疑传者过焉。

--《后汉书 西域传》

(1) 阅读并分析材料二,概括罗马国家的社会经济状况。

(2) 汉朝与罗马帝国是当时世界上的两大强国,两国官方都有建立直接交往的愿望。根据材料一、二,分析这种愿望长期未能实现的共同原因,结合所学知识,概括汉朝与罗马帝国交往的特点。

(3) 根据材料和所学知识,汉朝与西亚(安息)欧洲(大秦)通商关系发展起来的主要条件有哪些?

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:封建制度即由个别私人在或大或小的领土范围内,在或高或低的程度上,代表或占有、夺取或行使公共权力的制度。……由地主贵族……男爵或主教或主持(即庄园领主或封建主)在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、执行司法、征收赋税的制度。在这样一个政体里,政府的实质是分裂的。王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已。……封建制度是一种政府的形式,一种社会的结构,一种以土地占有制为基础的经济制度。

--摘编自[美]汤普逊《中世纪经济社会史(上册)》材料二:随着西欧封建社会生产力的发展,商品交易活动频繁,西欧中世纪的城市逐渐增多……与此同时,以工商业为主体的城市市民阶级登上了历史的舞台。……为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建枷锁,因此,这就迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。……西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自主权。……这些权利主要包括:市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。

--摘编自冯正好《中世纪西欧的城市特许状》

(1) 根据材料一,分析中古西欧封建庄园的特点。

(2) 根据材料二和所学知识,指出西欧城市争取自治权的主要原因和途径。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 7世纪以前的西印度洋史在很大程度上就是沿东非与中东,以及中东与印度之间这两条路线相互影响的历史。黑非洲的东北非及西非地区对上述两大海洋区域贸易自古以来就有重大影响……黑非洲构成了地中海和印度洋海洋商业文明的一部分。其海上交通对地中海东岸和印度洋北缘地区文明兴盛有密切关系和影响。

--李继东《论黑非洲上古文明的世界历史地位》材料二关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已经承认,在从形成时期(约公元前 1000年)到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。

--《全球通史》

(1) 根据材料一,指出作者的观点,并结合所学知识加以印证。

(2) 根据材料二分析美洲文明衰落的原因。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】从材料“就是把各国的传统按照我听到的样子原封不动地记录下来”可以看出,希罗多德书写历史遵循的原则是保持历史原始信息,故D正确。

ABC三项材料均未体现,排除。

2.【答案】D

【解析】根据材料可知,中世纪形成的法律限制王权的传统,被近代资产阶级所借鉴,为政治制度转型奠定基础,D项正确;

有限王权的思想来源于中世纪西欧素有法律传统,排除A项;

资产阶级旨在推翻西欧的封建专制,排除B项;

天主教会腐败统治阻碍了资本主义的发展,推动了宗教改革的兴起,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了中世纪欧洲,要求学生结合中世纪欧洲社会发展的特点来分析。

本题主要考查了中世纪欧洲,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】B

【解析】根据材料“奥斯曼土耳其人在1453年灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16世纪后期,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国”可知,16世纪后期,奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国,继承了阿拉伯政治和文化制度,控制了连接亚洲和欧洲的商路,东西方之间的贸易受到一定的影响,①③正确,B项正确;

古代日本和朝鲜模仿中国建立了中央集权国家,②错误;德里苏丹国是伊斯兰教传统的政教合一的神权政体,但又是以波斯和突厥元素为主,结合印度本土特色的混合政体,与奥斯曼帝国无关,④错误,排除ACD项。

故选:B。

本题考查的是阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的兴起,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的兴起,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

4.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,古代印度的种姓制度有明显的阶级歧视,材料中的这句台词体现了种姓制度的影响,故A正确。

B、C两项制度出自古代中国,D项并不是古代印度特有,故排除。

故选:A。

本题考查古印度文明。题干中的关键信息是“法官的儿子永远是法官,小偷的儿子永远是小偷”“阶级歧视”。

本题是基础题,主要通过古印度文明来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

5.【答案】A

【解析】据表格信息可以看出,朝鲜和日本使臣到达中国的次数要远远高于中国使臣到达朝鲜和日本的次数以及朝日之间的相互往来,说明中日朝三国之间中国是外交的核心,起到了稳定东亚国际秩序的核心作用,A项正确;

表格信息没有体现儒家文化的内容,排除B项;

材料只能体现三国间的往来,而不能体现一体化,排除C项;

“更加密切”无法体现,排除D项。

故选:A。

本题主要考查中国古代的对外交往,考生需要结合表格信息并结合古代中日朝三国的交往史实来回答。

本题主要通过中国古代的对外交往来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

6.【答案】B

【解析】依据材料“阿兹特克人通过建造‘浮动园地’来扩大耕地面积,使阿兹特克人的人口和财富剧增”可以看出阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积是因为人口增长造成耕地面积减少,B项正确;

结合所学知识可知,阿兹特克人改造了岛屿,因此岛屿本身不构成“浮动园地”出现的原因,排除A项;

结合所学知识可知,C项不是主要原因,排除C项;

结合所学知识可知,人口增加才能推动“浮动园地”建造,排除D项。

故选:B。

本题考查玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】C

【解析】从材料中的“如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主”“可以看出,欧洲领主与附庸之间契约对双方均有约束”,其关系具有双向契约特征,故C正确。A项说的是古代中国的分封制,B、D在材料中没有体现,故排除。

故选:C。

8.【答案】D

【解析】阿拉伯人融合东西方文化,在数学,天文学、医学等多个方面取得了新成就,反映出阿拉伯文化具有吸收与创新相结合的特点,D项正确;结合所学知识可知,材料不足以说明阿拉伯文化推动了各民族间的融合,排除A项;结合所学知识可知,核心作用是保存东西方优秀文化与阿拉伯文化在“文学等方面,都取得了新的巨大成就”主旨不符,排除B项;结合所学知识可知,材料并未体现阿拉伯文化以伊斯兰教经典为灵魂,排除C项。

9.【答案】B

【解析】亚历山大东征,促进了东西方之间的联系,双方贸易往来更加频繁,许多希腊商人、士兵、学者和移民来到西亚、埃及,其生活方式、风俗、语言和文字由此传入东方,同时也从东方汲取了不少文化养分.亚历山大东征促进了东西方文明的交流,B选项最准确;

ACD选项都不正确。

故选:B。

本题主要考查亚历山大东征,要求学生结合亚历山大东征的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚亚历山大东征对东西方文明发展产生的影响,学生要有较强的结合所学知识理解材料的能力。

10.【答案】B

【解析】根据表格信息可知,秦王朝、罗马帝国和印加帝国均出现了君主集权统治和地方分区管理,说明不同地域的文明在统治方式上具有一定的规律性和同一性,故B正确;

材料主要强调的是中国、罗马帝国与印加帝国在国家管理方面的相似特点,没有提到三大文明的渊源,排除A项;

集权政治在古代世界政治发展中并不具备普遍性,有些国家和地区并未建立集权政治,排除C项;

材料中内容体现出三大古文明在发展的过程中有较多的相似点和共通性,未强调多样性,排除D项。

故选:B。

本题考查人类文明交流,解题的关键是看懂表的内容。

本题为中档题,考查人类文明交流,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.【答案】A

【解析】由材料中的“命人用埃兰语、古波斯语和阿卡德语巴比伦方言撰写铭文,并以当时通用的楔形文字刻在悬崖上”可以得出,波斯帝国境内有多种语言文字,这体现的是帝国境内文化的多元性,A项正确;

材料未涉及区域扩张对文明发展的影响,排除B项;

材料与文化竞争的格局无关,排除C项;

材料与宣扬君权神授无关,排除D项。

故选:A。

本题考查人类文明交流,题干中的关键信息是“埃兰语、古波斯语和阿卡德语巴比伦方言”“楔形文字”。

本题主要通过人类文明交流来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

12.【答案】B

【解析】材料体现的是,随着农耕畜牧的产生发展,私有制出现,进而出现文字,人类迈向文明,B项正确。

阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志,不能说文字的产生是进入文明社会的唯一标志,A项错误;

CD两项不是材料的主旨反映,排除。

故选:B。

本题主要考查农耕畜牧对人类文明的影响。要求学生结合古代农业发展的特征和文明形成的背景来分析。

本题主要考查农耕畜牧对人类文明的影响,主要考查学生的概括和知识迁移能力。

13.【答案】C

【解析】从材料中“希腊和印度北部都是山地,可以有效阻挡来自草原的游牧骑兵直接攻击,中国在地理上更加独立,北部有沙漠、山峰、戈壁。希腊、印度和中国是三种完全原始的文明形式,特别是中华文明,稳定发展,自成一体,较少受到中东大沙漠的影响”明显可以看出,是强调自然地理环境对文明的发展产生的影响,C项符合题意。A、B、D选项不符合材料的特点,排除。

本题主要考查古代文明的产生与早期发展。要求学生结合古希腊文明以及古代中国文明和印度文明的特征来分析。

14.【答案】C

【解析】材料的主旨信息是文史经典能够产生隽永的影响,并非文化名人成为民族荣誉的代表,排除A项;

材料不仅涉及到伟大作品的教育功能,排除B项;

根据材料信息“荷马教育了希腊人”“古罗马文学家维吉尔仿照《荷马史诗》歌颂罗马帝国和屋大维;德意志哲学家尼采以荷马为标志,把古希腊时代分为前荷马时期和后荷马时期。”可见《荷马史诗》对古希腊文化影响深远,文史经典能够产生隽永的影响,C项正确;材料未涉及史诗内容的准确性,排除D项。

故选:C。

本题考查的是古希腊文明,解答本题需要掌握古希腊文明的影响。

本题考查的是古希腊文明,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】C

【解析】A.材料没有涉及非洲中古文明发展的情况,得不出非洲中古文明发展程度高,排除A项;

B.此时非洲中古文明处于奴隶社会时期,并非出现转型,排除B项;

C.根据材料和所学知识可知,东非盛产黄金、象牙、犀角、龟甲等贵重物品,与阿拉伯、印度等东方国家发生贸易关系。7至10世纪,有许多阿拉伯人,波斯人迁移到这里,同当地土著黑人融合,形成斯瓦希里人。随着阿拉伯商人和移民的到来,伊斯兰教和阿拉伯文化也传入东非。在东非沿海国际贸易中。兴起许多商业城市。逐渐发展为城邦,故东非中古文明具有开放性,C项正确;

D.材料得不出是文化交流延续东非古代文明,排除D项。

故选:C。

本题考查了伊斯兰教和阿拉伯帝国,解答本题根据材料关键信息“许多阿拉伯人、波斯人迁移到非洲东海岸,伊斯兰教和阿拉伯文化也随之传入,”进行分析。

本题考查了伊斯兰教和阿拉伯帝国,考查了学生分析理解史料的能力。

16.【答案】C

【解析】依据材料,结合所学可知,“卡诺莎之辱”体现的是教权凌驾于王权之上,“阿维农之囚”体现的是王权加强,这有利于促进欧洲民族国家的形成和发展,因此“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了欧洲民族意识加强和民族国家胜利,故C项正确。

材料不能体现由神性到理性的转变,A项错误;

材料不能体现专制王权日益阻碍着资本主义发展,B项错误;

宗教改革兴起于16世纪,D项错误。

故选:C。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争。解题的关键是解读分析材料信息,理解“卡诺莎之辱”、“阿维农之囚”的内涵分析即可。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

17.【答案】【小题1】名称:A:古代中国文明;B:西亚(两河流域)文明;C:古埃及文明;D:古希腊文明;E:古印度文明;F:印加文明。

【小题2】特点:是海洋文明;政治:形成了城邦政治,并产生了民主政治;经济:奴隶制工商业和海外贸易发达;思想:人文精神兴起和哲学发达。

【解析】本题考查了文明产生与早期发展,第一问要求学生阅读史料并结合所学作出回答;第二问结合古希腊文明的主要特点分析。

本题考查了文明产生与早期发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】状况:经济繁荣,物产富饶;使用金银货币,市场管理规范,商品经济发达;对外贸易发达。

【小题2】共同原因:海洋的限制;被安息人阻断。

特点:从间接经贸和文化交流到直接交往;通过丝绸之路交往;以经济联系为主。

【小题3】条件:汉朝丝织业发展;交通发达;西域都护府的设立;大国间交往的愿望。

【解析】本题考查汉代的中西方交流。(1)本小问,依据材料一“谷食常贱,国用富饶”、“以金银为钱,银钱十当金钱一”、“与安息、天竺交市于海中”分析归纳;(2)第一小问,依据材料一、二相关信息从海洋限制和安息的阻断分析。第二小问,依据材料二相关信息,结合汉代与罗马法交流的特点分析;(3)本小问,依据材料相关信息,结合所学从丝织业、交通、机构以及外交等角度分析。

本题考查汉代与罗马的经济文化交流,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

19.【答案】【小题1】特点:庄园里实行的是封建制度;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权(拥有行政、司法、税收等权力);庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者(王权衰微、王权只是名义上的)。

【小题2】原因:西欧城市商业的繁荣;以工商业者为主体的市民阶层力量的壮大(城市市民阶级登上了历史的舞台);为了摆脱束缚商业贸易发展的枷锁。

途径:谈判争取政治和经济特权(或者赎买);武装斗争。

【解析】本题主要考查中世纪的欧洲。第一小问要结合中世纪欧洲的特点来分析;第二小问要结合中世纪欧洲城市发展的表现来分析。

解答问题要搞清楚中世纪欧洲政治和经济发展的特征和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

20.【答案】【小题1】观点:黑非洲是古代世界印度洋贸易网和地中海贸易网重要的一环,它促进了各大区域文明的交流与发展。

印证:东北非的阿克苏姆王国对外贸易发达,东非的摩加迪沙环印度洋贸易发展,西非加纳、马里和桑海等国控制着穿越撒哈拉沙漠的商路和黄金交易,黑非洲成为连接印度洋和地中海贸易的主要环节。

【小题2】美洲各印第安文明之间孤立,交流甚少,这些是其文明衰落的原因之一。

【解析】本题考查古代大河文明和海洋文明,第一问结合非洲的对外贸易作答;第二问结合美洲文明衰落的原因概括。

本题考查古代大河文明和海洋文明,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

第1页,共1页

同课章节目录