八年级语文上册 27 短文两篇 答谢中书书 记承天寺夜游课件 新人教版

文档属性

| 名称 | 八年级语文上册 27 短文两篇 答谢中书书 记承天寺夜游课件 新人教版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 998.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-18 20:59:03 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。《答谢中书书》

陶弘景

答谢中书书1.书:即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。

2.谢中书:即谢徴,字元度,陈郡阳夏(现在河南太康)人。曾任中书鸿胪(掌朝廷机密文书)。陶弘景

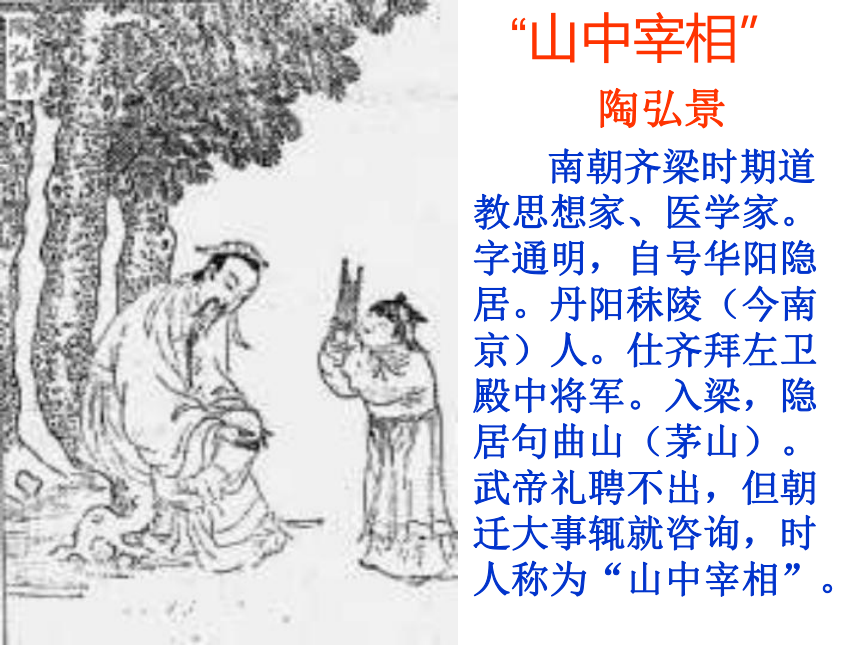

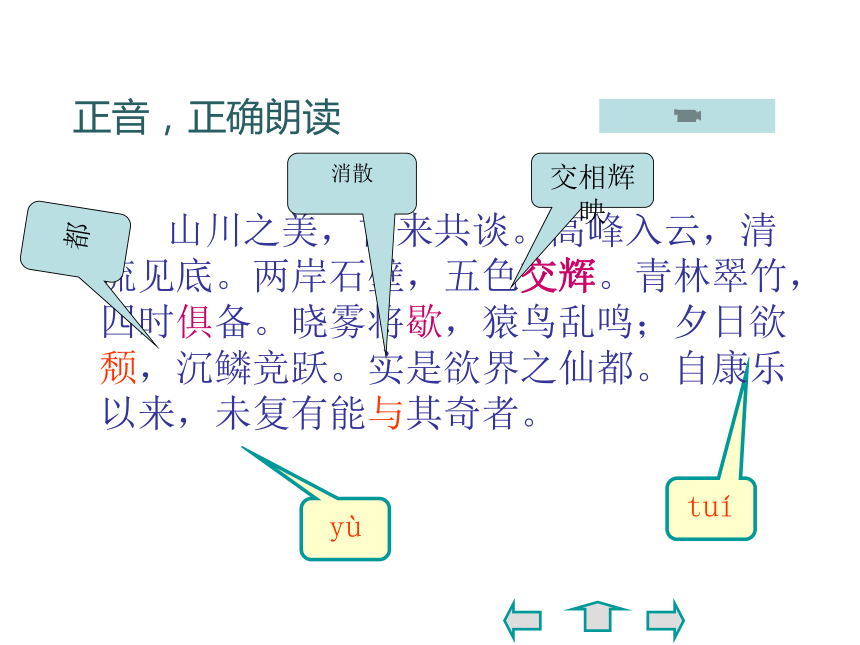

南朝齐梁时期道教思想家、医学家。字通明,自号华阳隐居。丹阳秣陵(今南京)人。仕齐拜左卫殿中将军。入梁,隐居句曲山(茅山)。武帝礼聘不出,但朝迁大事辄就咨询,时人称为“山中宰相”。“山中宰相”正音,正确朗读tuíyù 山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 交相辉映都消散山川之美,古来共谈。高峰入云高峰入云清流见底 两岸石壁,五色交辉 青林翠竹,四时俱备 晓雾将歇,猿鸟乱鸣 夕日欲颓,沉鳞竞跃 实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。写作思路探究景物描写最讲究的是如何安排所要描述内容的先后顺序

其次是如何进行生动描写山川之美,古来共谈。——开篇点题 美高峰入云清流见底 两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。 实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。故吾欲隐居山林也高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。一、总写。山川之美 古来共谈。二、分写四季之景晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。三、总写 抒怀3.理清课文结构欲界之仙都 未复有能与其奇者晨昏之景1、本文的主要内容是什么?

本文以清峻的笔触,描绘了秀美的山川景色.

2、文中具体描写景物的句子是哪些?作者都描写了哪些景物?

具体描绘山川之美的句子:高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

3、作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?1)多种视角相结合

仰视:高峰入云

俯视:清流见底

平视:两岸石壁 ,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。(静景)

晓雾将歇(静),猿鸟乱鸣(动);

夕阳欲颓(静),沉鳞竞跃(动)2)时间上:早晚结合:

3)动静结合(形体、声响方面 )

4、统领全文的句子是:?????????????????????? ????????。其中“?????? ”字点名全文的中心。

[山川之美,古来共谈???? 美]

5、结尾一句有什么言外之意?

结尾一句表达出作者带有自豪之感,期与 谢公比肩之意.

6.“一切景语皆情语。”最能体现作者思想感情的语句是什么?体现了作者怎样的思想感情?“实是欲界之仙都。自康乐来,未复有能与其奇者。”表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

王国维说:“一切景语皆情语。”这篇短文写自然景物,表达了作者什么样的思想感情?表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。7.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”描绘了怎样的画面?“乱”字用的好不好?为什么?文中类似的词语还有什么?

清晨的薄雾将要消散的时候,起伏的群山和青林翠竹中传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声。

猿鸟乱鸣,渲染了山林中万物清晨醒来的欢欣热闹,为幽静秀美的山川增添了勃勃生机。“乱”把猿鸟的动作、声音活动的状态准确的表现出来。

类似的词语还有:“交”、“将”、“欲”、“竞”等。

8.短文中的山川之美,美不胜收,你脑海中浮现了怎样的画面?请任选一个角度,用“这里有__之美,你看__”的句式给大家描绘一番.

这里有山水相映之美,你看,山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

这里有色彩配合之美,你看,两岸石壁,五色交辉;青林翠竹,四时俱备,蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收.

这里有晨昏变化之美,你看,清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

这里有动静相衬之美,你看,高峰为静,流水为动(形体)。林青竹翠为静,五色交辉为动(光色)日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动(声响

《记承天寺夜游 》苏轼 苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家,思想家,文学家。

苏轼一生经历了北宋仁宗,英宗,神宗,哲宗,徽宗五朝。他初入仕途,正是北宋政治与社会危机开始暴露,士大夫改革呼声日益高涨的时候。由于苏轼的改革意见和建议遭到变法派的反对,苏轼被迫外调,先通判杭州,以后又做过密州,徐州湖州等地的知州。在他为官之处,注意了解民情,关心百姓的生产和生活,所到之处都受到人民群众的拥戴和热爱。 元丰六年十月十二日夜解衣欲睡月色入户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民怀民亦未寝相与步于中庭庭下如积水空明水中藻荇交横盖竹柏影也何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人者耳

理解课文元丰六年十月十二日夜,

解衣欲睡,月色入户,

欣然(高兴)起行。

念(考虑,想到 )无[人]与(和) [吾]为乐者,

遂(于是)至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝(睡),

相与(共同,一起)步于中庭。

庭下如积水空明,

水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?

但(只是)少闲人如吾两人者耳。1想到没有可以交谈取乐的人。

2哪个夜晚没有月色?哪个地方没有绿竹和翠柏?

3只不过缺少有像我们这样清闲逸致的人罢了。

重点句子的理解与图解(1)念无与为乐者

(2)何夜无月?何处无竹柏?

(3)但少闲人如吾两人者耳。庭下如积水空明庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。水中藻、荇交横,盖竹柏影也。水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

先思考,后分组讨论,再抢答。(1)作者为什么要夜游承天寺?

(2)作者所见夜景如何?(用原文回答)你有何感受?

(3)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?(提示:先找关键词句,再体会作者心情)

(4)?你是如何理解作者夜游的感慨:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

(1)一是因为作者被贬滴,心情郁闷、孤独,想出去走走;二是因为月色很美。

写作背景链接:

元半二月七日,御史李定等摘出苏轼有关如对王安石新法的诗句,说他以诗讪谤新法,并将他逮捕入狱,这就是“写台诗案”。长时间的审问、折磨,苏轼差点丢了脑袋。后由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月苏轼获救出狱,被贬到黄州,住团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有无权的闲客(2)描写夜景之句:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。它给人的感受是空灵、皎洁、明净……

不错,此句定景仅用18个字,却创造出生动的意境,我们不妨仔细玩味,看它妙在何处?

(3)为降低教学难度,先出现关键词句,再让学生体味作者的心情。 欣然起行(欣喜之情) 念无与为乐(有点遗憾) 遂(不假思索中有点激动)

寻(有急切访友之情) 亦未寝(与好友心有灵犀一点通的喜悦)

相与步于中庭(一份闲适,一份从容) 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。想一想?这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。 沉浸能够在体味出山水之美,沉浸在和古代名人为知音而感到无限的愉快。——不想为官在赏月的欣喜、悠闲之中,包含着无限的感慨、无奈,甚至是悲凉。——

政治上不得志,遭到贬压解释下列句中红色的词

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

夕日欲颓,沉鳞竞跃

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

但少闲人如吾两人者耳 晓雾将歇,猿鸟乱鸣

——消散

夕日欲颓,沉鳞竞跃

——争相跳跃

念无与为乐者

——考虑,想到

遂至承天寺寻张怀民

——于是到

但少闲人如吾两人者耳

——只是

陶弘景

答谢中书书1.书:即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。

2.谢中书:即谢徴,字元度,陈郡阳夏(现在河南太康)人。曾任中书鸿胪(掌朝廷机密文书)。陶弘景

南朝齐梁时期道教思想家、医学家。字通明,自号华阳隐居。丹阳秣陵(今南京)人。仕齐拜左卫殿中将军。入梁,隐居句曲山(茅山)。武帝礼聘不出,但朝迁大事辄就咨询,时人称为“山中宰相”。“山中宰相”正音,正确朗读tuíyù 山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 交相辉映都消散山川之美,古来共谈。高峰入云高峰入云清流见底 两岸石壁,五色交辉 青林翠竹,四时俱备 晓雾将歇,猿鸟乱鸣 夕日欲颓,沉鳞竞跃 实是欲界之仙都。

自康乐以来,

未复有能与其奇者。写作思路探究景物描写最讲究的是如何安排所要描述内容的先后顺序

其次是如何进行生动描写山川之美,古来共谈。——开篇点题 美高峰入云清流见底 两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。 实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。故吾欲隐居山林也高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。一、总写。山川之美 古来共谈。二、分写四季之景晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。三、总写 抒怀3.理清课文结构欲界之仙都 未复有能与其奇者晨昏之景1、本文的主要内容是什么?

本文以清峻的笔触,描绘了秀美的山川景色.

2、文中具体描写景物的句子是哪些?作者都描写了哪些景物?

具体描绘山川之美的句子:高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

3、作者分别从哪些角度对景物进行描写?运用了什么描写方法?1)多种视角相结合

仰视:高峰入云

俯视:清流见底

平视:两岸石壁 ,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。(静景)

晓雾将歇(静),猿鸟乱鸣(动);

夕阳欲颓(静),沉鳞竞跃(动)2)时间上:早晚结合:

3)动静结合(形体、声响方面 )

4、统领全文的句子是:?????????????????????? ????????。其中“?????? ”字点名全文的中心。

[山川之美,古来共谈???? 美]

5、结尾一句有什么言外之意?

结尾一句表达出作者带有自豪之感,期与 谢公比肩之意.

6.“一切景语皆情语。”最能体现作者思想感情的语句是什么?体现了作者怎样的思想感情?“实是欲界之仙都。自康乐来,未复有能与其奇者。”表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

王国维说:“一切景语皆情语。”这篇短文写自然景物,表达了作者什么样的思想感情?表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。7.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”描绘了怎样的画面?“乱”字用的好不好?为什么?文中类似的词语还有什么?

清晨的薄雾将要消散的时候,起伏的群山和青林翠竹中传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声。

猿鸟乱鸣,渲染了山林中万物清晨醒来的欢欣热闹,为幽静秀美的山川增添了勃勃生机。“乱”把猿鸟的动作、声音活动的状态准确的表现出来。

类似的词语还有:“交”、“将”、“欲”、“竞”等。

8.短文中的山川之美,美不胜收,你脑海中浮现了怎样的画面?请任选一个角度,用“这里有__之美,你看__”的句式给大家描绘一番.

这里有山水相映之美,你看,山的峻峭,水的明丽。水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

这里有色彩配合之美,你看,两岸石壁,五色交辉;青林翠竹,四时俱备,蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收.

这里有晨昏变化之美,你看,清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴息树,游鱼跃水。

这里有动静相衬之美,你看,高峰为静,流水为动(形体)。林青竹翠为静,五色交辉为动(光色)日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动(声响

《记承天寺夜游 》苏轼 苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家,思想家,文学家。

苏轼一生经历了北宋仁宗,英宗,神宗,哲宗,徽宗五朝。他初入仕途,正是北宋政治与社会危机开始暴露,士大夫改革呼声日益高涨的时候。由于苏轼的改革意见和建议遭到变法派的反对,苏轼被迫外调,先通判杭州,以后又做过密州,徐州湖州等地的知州。在他为官之处,注意了解民情,关心百姓的生产和生活,所到之处都受到人民群众的拥戴和热爱。 元丰六年十月十二日夜解衣欲睡月色入户欣然起行念无与为乐者遂至承天寺寻张怀民怀民亦未寝相与步于中庭庭下如积水空明水中藻荇交横盖竹柏影也何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人者耳

理解课文元丰六年十月十二日夜,

解衣欲睡,月色入户,

欣然(高兴)起行。

念(考虑,想到 )无[人]与(和) [吾]为乐者,

遂(于是)至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝(睡),

相与(共同,一起)步于中庭。

庭下如积水空明,

水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?

但(只是)少闲人如吾两人者耳。1想到没有可以交谈取乐的人。

2哪个夜晚没有月色?哪个地方没有绿竹和翠柏?

3只不过缺少有像我们这样清闲逸致的人罢了。

重点句子的理解与图解(1)念无与为乐者

(2)何夜无月?何处无竹柏?

(3)但少闲人如吾两人者耳。庭下如积水空明庭院中的月光像一泓积水一样清澈透明。水中藻、荇交横,盖竹柏影也。水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。

先思考,后分组讨论,再抢答。(1)作者为什么要夜游承天寺?

(2)作者所见夜景如何?(用原文回答)你有何感受?

(3)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?(提示:先找关键词句,再体会作者心情)

(4)?你是如何理解作者夜游的感慨:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

(1)一是因为作者被贬滴,心情郁闷、孤独,想出去走走;二是因为月色很美。

写作背景链接:

元半二月七日,御史李定等摘出苏轼有关如对王安石新法的诗句,说他以诗讪谤新法,并将他逮捕入狱,这就是“写台诗案”。长时间的审问、折磨,苏轼差点丢了脑袋。后由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月苏轼获救出狱,被贬到黄州,住团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有无权的闲客(2)描写夜景之句:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。它给人的感受是空灵、皎洁、明净……

不错,此句定景仅用18个字,却创造出生动的意境,我们不妨仔细玩味,看它妙在何处?

(3)为降低教学难度,先出现关键词句,再让学生体味作者的心情。 欣然起行(欣喜之情) 念无与为乐(有点遗憾) 遂(不假思索中有点激动)

寻(有急切访友之情) 亦未寝(与好友心有灵犀一点通的喜悦)

相与步于中庭(一份闲适,一份从容) 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。想一想?这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。 沉浸能够在体味出山水之美,沉浸在和古代名人为知音而感到无限的愉快。——不想为官在赏月的欣喜、悠闲之中,包含着无限的感慨、无奈,甚至是悲凉。——

政治上不得志,遭到贬压解释下列句中红色的词

晓雾将歇,猿鸟乱鸣

夕日欲颓,沉鳞竞跃

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

但少闲人如吾两人者耳 晓雾将歇,猿鸟乱鸣

——消散

夕日欲颓,沉鳞竞跃

——争相跳跃

念无与为乐者

——考虑,想到

遂至承天寺寻张怀民

——于是到

但少闲人如吾两人者耳

——只是

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》