2022-2023学年福建省厦门重点中学高一(下)期中历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年福建省厦门重点中学高一(下)期中历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 412.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 12:03:35 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年福建省厦门重点中学高一(下)期中历史试卷

一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)

1. 约公元前2900年,苏美尔地区一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人。在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众,这些情况表明苏美尔地区( )

A. 迈入奴隶社会 B. 早期国家诞生

C. 最早进入文明时代 D. 开始进入新石器时代

2. 古代两河流域的苏美尔人认为,掌管洪水的神是带来灾难的恶毒的神;古埃及人认为洪水之神是会带给每个人快乐的善良的神;古代印度人认为,水是万物的起源,是包含大神在内的一切的母体。古人对水的信念源自于( )

A. 生产方式 B. 文化传统 C. 宗教信仰 D. 文明交融

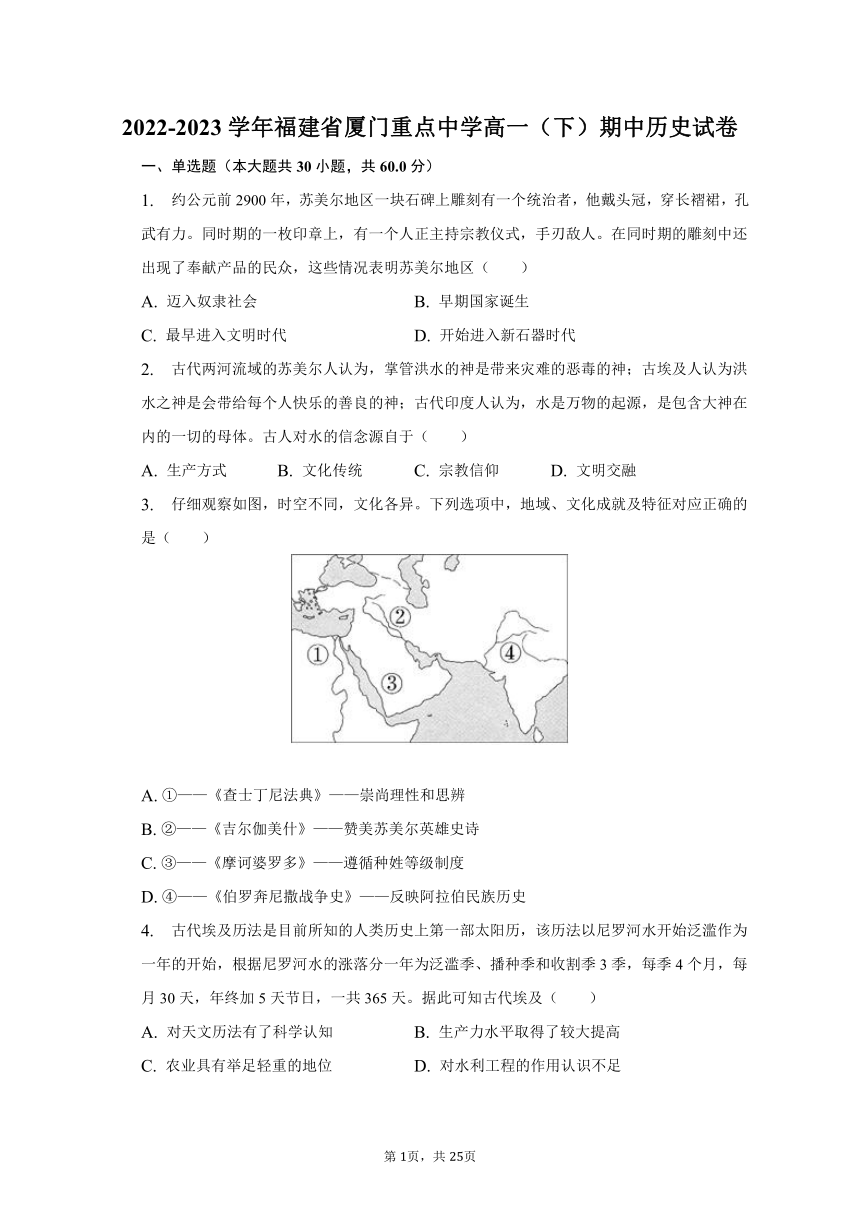

3. 仔细观察如图,时空不同,文化各异。下列选项中,地域、文化成就及特征对应正确的是( )

A. ①——《查士丁尼法典》——崇尚理性和思辨

B. ②——《吉尔伽美什》——赞美苏美尔英雄史诗

C. ③——《摩诃婆罗多》——遵循种姓等级制度

D. ④——《伯罗奔尼撒战争史》——反映阿拉伯民族历史

4. 古代埃及历法是目前所知的人类历史上第一部太阳历,该历法以尼罗河水开始泛滥作为一年的开始,根据尼罗河水的涨落分一年为泛滥季、播种季和收割季3季,每季4个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天。据此可知古代埃及( )

A. 对天文历法有了科学认知 B. 生产力水平取得了较大提高

C. 农业具有举足轻重的地位 D. 对水利工程的作用认识不足

5. 美国中学历史教科书将世界史分成六个时段(时代),如图是其中“第一个时段(时代)”的目录。由此可见其内容侧重于( )

第一个时段/时代:技术与环境的变迁

(约公元前8000年至公元前600年)

核心概念1.1大地理与人类在地球上的迁徙和定居

核心概念1.2新石器时代的革命与早期的农业社会

核心概念1.3早期农业、游牧和城市社会的形成与互动

A. 突出西方文明地位 B. 世界史的整体发展 C. 跨区域与全球互动 D. 人类文明的多样性

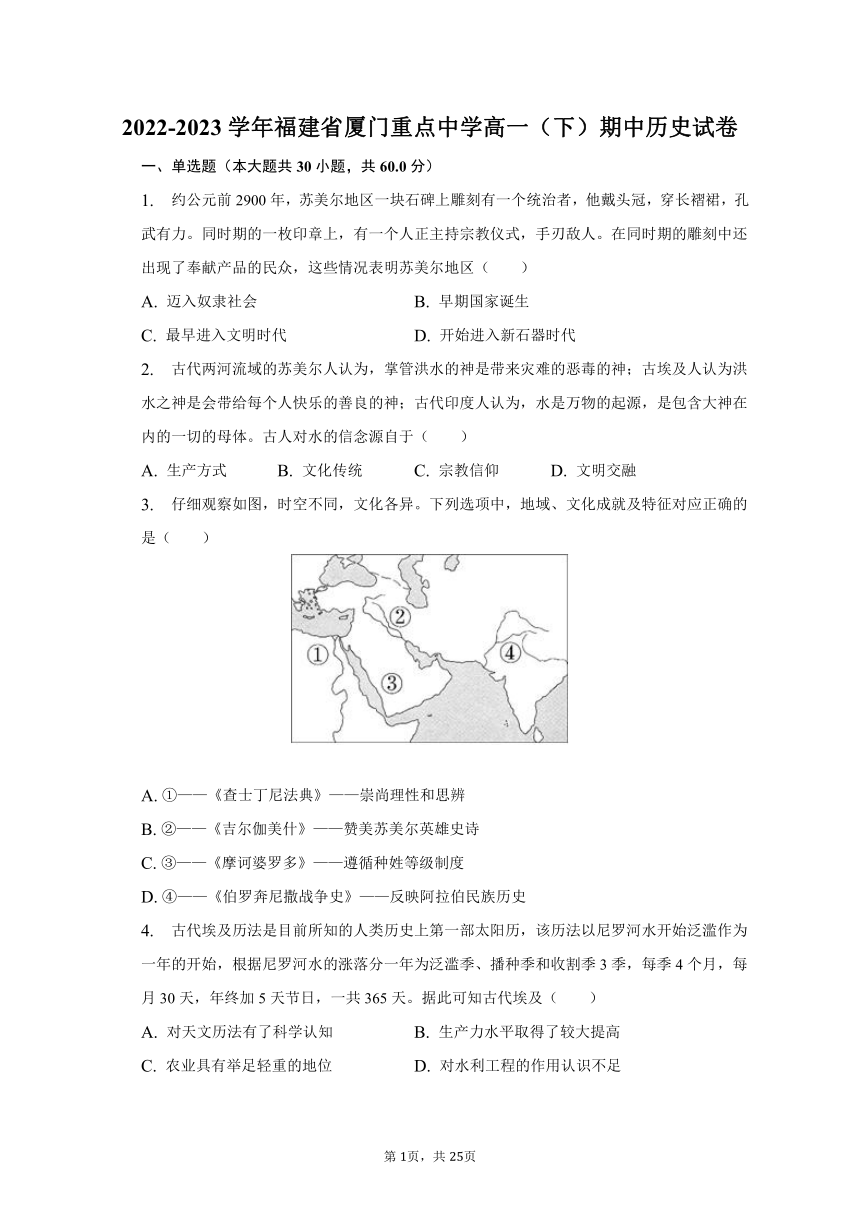

6. 如图为古代世界的帝国扩张示意图,在该帝国统治下( )

A. 希腊文化的中心逐渐东移 B. 西亚和北非文明区首次被统一

C. 罗马法体系推动社会发展 D. 形成了独具一格的拜占庭文化

7. 考古学家在英国东南部的科尔切斯特发掘了一座约建于公元45年的罗马车营遗址,通过粪便化石考证,确认守军的食物有英国北部的野兔、地中海沿岸的尤花果、欧洲大陆卓原的牛肉以及西亚的椰枣等。这反映了当时罗马帝国境内( )

A. 农业技术的进步 B. 长途贸易与货币经济繁荣

C. 边疆治理的稳定 D. 不同地区经济联系的加强

8. 文字的发明是古代文明产生的重要标志,其中字母文字起源于( )

A. 埃及 B. 腓尼基 C. 希腊 D. 印度

9. 如图是一枚来自贵霜帝国的钱币。这种铸币传统来自波斯和希腊。图中钱币上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王,这枚钱币从侧面反映了贵霜帝国时期的钱币( )

A. 古代丝绸之路上的亚欧文化交流 B. 文明之间的交往趋势加强

C. 亚欧游牧民族大迁促影响汉文化 D. 突厥人入侵印度传播伊斯兰教

10. 阿拉伯帝国哈里发马门(813-833年在位)曾派学者访问君士坦丁堡,向拜占庭皇帝索取希腊古典著作,并将其译成阿拉伯文。马门还在巴格达创立一所规模宏伟的智慧宫,不仅有穆斯林,还有基督教徒、犹太教徒及信仰其他宗教的学者在此工作。马门的上述举措

A. 开创了多种宗教并行的局面 B. 促进了阿拉伯文明的崛起

C. 改变了帝国对外扩张的方式 D. 推动了东西方文化的融合

11. 在中古时期的西欧,封建主的领地采取庄园制的经营方式。庄园制的本质内容除了主要使用农奴的无偿劳役耕种领主自营地外,就是设有庄园法庭,审理庄园内的各种案件。这说明( )

A. 庄园实行的是封君封臣制度 B. 庄园是自给自足的经济体制

C. 庄园是农村基本的社会组织 D. 庄园是领主统治农奴的工具

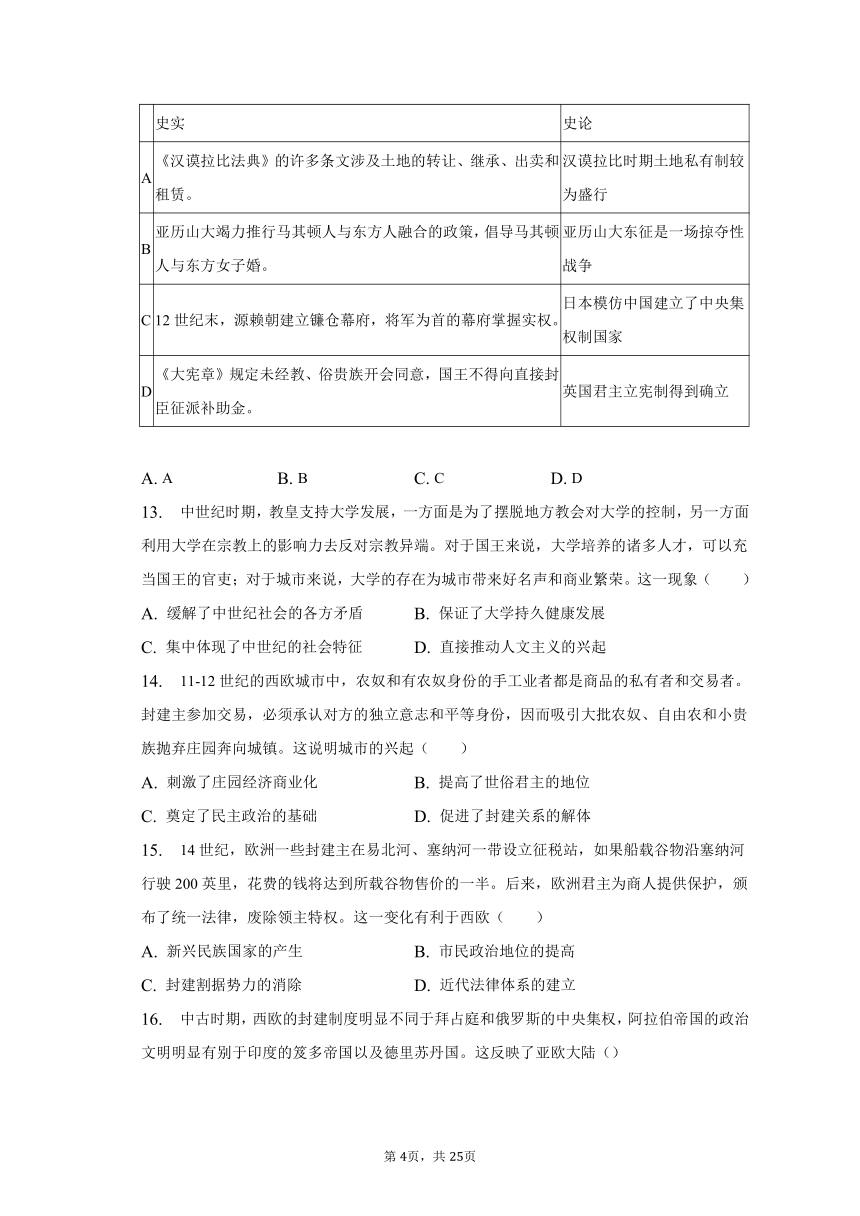

12. 如表选项中,史实与史论相符合的是( )

史实 史论

A 《汉谟拉比法典》的许多条文涉及土地的转让、继承、出卖和租赁。 汉谟拉比时期土地私有制较为盛行

B 亚历山大竭力推行马其顿人与东方人融合的政策,倡导马其顿人与东方女子婚。 亚历山大东征是一场掠夺性战争

C 12世纪末,源赖朝建立镰仓幕府,将军为首的幕府掌握实权。 日本模仿中国建立了中央集权制国家

D 《大宪章》规定未经教、俗贵族开会同意,国王不得向直接封臣征派补助金。 英国君主立宪制得到确立

A. A B. B C. C D. D

13. 中世纪时期,教皇支持大学发展,一方面是为了摆脱地方教会对大学的控制,另一方面利用大学在宗教上的影响力去反对宗教异端。对于国王来说,大学培养的诸多人才,可以充当国王的官吏;对于城市来说,大学的存在为城市带来好名声和商业繁荣。这一现象( )

A. 缓解了中世纪社会的各方矛盾 B. 保证了大学持久健康发展

C. 集中体现了中世纪的社会特征 D. 直接推动人文主义的兴起

14. 11-12世纪的西欧城市中,农奴和有农奴身份的手工业者都是商品的私有者和交易者。封建主参加交易,必须承认对方的独立意志和平等身份,因而吸引大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇。这说明城市的兴起( )

A. 刺激了庄园经济商业化 B. 提高了世俗君主的地位

C. 奠定了民主政治的基础 D. 促进了封建关系的解体

15. 14世纪,欧洲一些封建主在易北河、塞纳河一带设立征税站,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。后来,欧洲君主为商人提供保护,颁布了统一法律,废除领主特权。这一变化有利于西欧( )

A. 新兴民族国家的产生 B. 市民政治地位的提高

C. 封建割据势力的消除 D. 近代法律体系的建立

16. 中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国的政治文明明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国。这反映了亚欧大陆()

A. 宗教信仰的多元化 B. 区域文明的多元性 C. 民族冲突的常态化 D. 经济基础的统一性

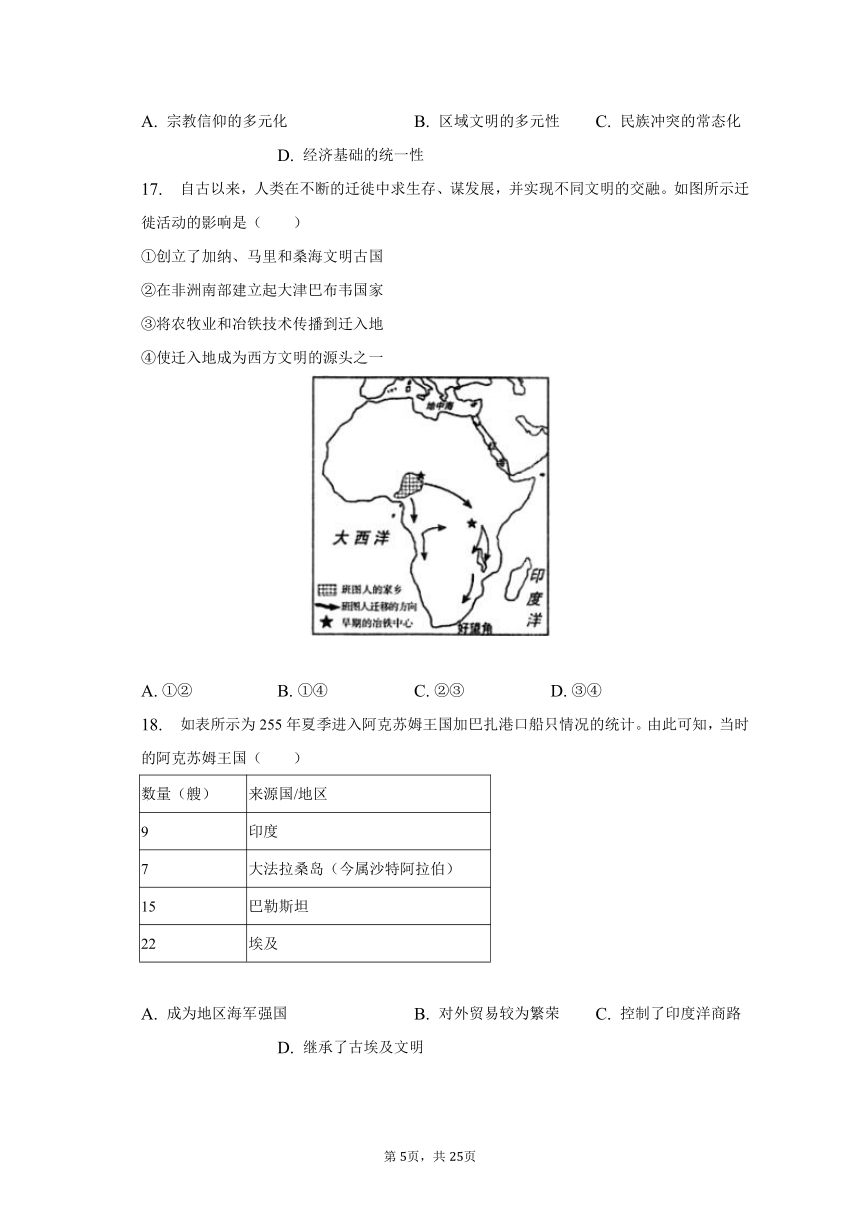

17. 自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并实现不同文明的交融。如图所示迁徙活动的影响是( )

①创立了加纳、马里和桑海文明古国

②在非洲南部建立起大津巴布韦国家

③将农牧业和冶铁技术传播到迁入地

④使迁入地成为西方文明的源头之一

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

18. 如表所示为255年夏季进入阿克苏姆王国加巴扎港口船只情况的统计。由此可知,当时的阿克苏姆王国( )

数量(艘) 来源国/地区

9 印度

7 大法拉桑岛(今属沙特阿拉伯)

15 巴勒斯坦

22 埃及

A. 成为地区海军强国 B. 对外贸易较为繁荣 C. 控制了印度洋商路 D. 继承了古埃及文明

19. 美国历史学家斯文·贝克特在其代表作《棉花帝国》中说:“据我们目前所知,大约5000年前,在印度次大陆,人们第一次发现可以用棉花纤维纺线。几乎就在同时代,生活在今天秘鲁海岸一带的人们,在完全不知道南亚发展的情况下,也做出了相同的尝试。几千年以后,东非的各个社会中也有了棉花的纺纱和织布技术。”由此可知,古代文明()

A. 多源发展 B. 彼此借鉴 C. 文明融合 D. 差距很小

20. 有学者认为:“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立。”该学者意在说明( )

A. 古代文明产生的多元性 B. 人类历史发展具有统一性

C. 美洲文明发展的独立性 D. 非洲和美洲文明的同源性

21. 玛雅人信奉多神,神灵的职能有部分重合。在羽蛇神库库尔坎神庙的台阶上,玛雅人怀着莫大的崇敬刻下了一条自天而降的羽冠巨蟒的形象,因为羽蛇神每年到来的时间正与雨季相同,对于玛雅人来说,这就是播种玉米的时节。由此推知,玛雅人( )

A. 有精准的历法 B. 盛行精耕细作 C. 重视农业生产 D. 重视供奉神灵

22. 某学者指出1500年至1763年是人类历史上一个比较关键的时期,某些全球性的关联随着时间的推移而变得愈加紧密起来。该学者所依据的史实主要是()

A. 宗教改革及科学革命的爆发 B. 近代民族国家及国际法的形成

C. 地理大发现和早期殖民争夺 D. 黑奴贸易及种植园经济的兴起

23. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“那时的西欧是无可匹敌的,它拥有向外猛冲的推动力——宗教动力、思想骚动、经济活力、技术进步和有效动员人力物力的民族君主国。”材料指出了()

A. 新航路开辟的原因和条件 B. 欧洲革命的历史影响

C. 近代科技发展的社会基础 D. “价格革命”的客观作用

24. 1522年9月6日,某国国王举行嘉奖仪式,特地制作了一个地球仪,赠送给生还的18位勇士,说:“你们第一个拥抱了地球。”该国王嘉奖18位勇士的主要原因是他们( )

A. 横渡大西洋,抵达美洲 B. 最早到达非洲最南端

C. 完成人类历史上第一次环球航行 D. 开通了亚洲与非洲的海上航路

25. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“地理大发现和海外地区的开辟促进了新的植物、新的动物、新的恒星甚至新的人们和新的人类社会相继被发现,所有这些都向传统的思想和设想提出了挑战。”由此可见( )

A. 人文主义思想已经成为思想界的主流 B. 近代科学推动了殖民扩张

C. 新航路开辟拓宽了人类的研究领域 D. 远航探险促进了经济发展

26. 17世纪以后的一段时期,墨西哥、秘鲁经常出现土著人跑到山洞或他人难以企及的山岭中祭拜传统神灵的现象。这一现象从侧面反映出当时( )

A. 新航路开辟促进了文化传播 B. 不同文明之间的冲突与融合

C. 资本主义发展的积极性 D. 早期殖民扩张的残酷性

27. 如图为一幅16世纪的版画,画面上五艘西班牙大帆船停泊在墨西哥太平洋海岸的阿卡普尔科,小船摆渡水手上岸,码头工人准备卸货。大帆船上卸下的货物最有可能是( )

A. 欧洲生产的手工制品 B. 中国生产的丝绸瓷器

C. 日本生产的白银制品 D. 掳自非洲的黑人奴隶

28. 马铃薯于16世纪中后期从美洲传入爱尔兰,到17世纪末,“醋蘸马铃薯”成为爱尔兰人的主食,养活了大量的爱尔兰人。同一时期,小麦由欧洲移民带到美洲,逐渐成为美洲的主要粮食作物,用面粉做成的食物种类繁多,风格迥异。此现象可以佐证( )

①世界联系的加强

②洲际物种的交流

④生态环境的恶化

③贸易中心的转移

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

29. 下表为15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)。下列说法正确的是( )

表:15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)

1400 1500 1600 1700 1750

欧洲 45 69 89 115 140

亚洲 224 254 292 402 508

非洲 74 82 90 90 90

美洲 30 41 15 9 10

世界总计 373 446 486 671 749

A. 奴隶贸易导致美洲丧失大量劳动人口 B. 全球航路开辟影响世界各地人口变化

C. 工业革命促进了欧洲人口的稳步增长 D. 贸易重心转移推动亚洲人口迅速增长

30. 如表是16世纪亚洲出口到葡萄牙的里斯本与奥斯曼帝国的黎凡特(本意为意大利以东的地中海土地)的胡椒年均数量统计表(单位:吨)。这反映出( )

时间 里斯本 黎凡特

1510-1513年 800 700

1514-1522年 1600 900

1523-1536年 780 1000

1537-1549年 1300 1100

1550--1556年 1000 1000

1557-4571年 1200 1400

1572-1585年 1000 1000

1586-1590年 900 1000

1591-1600年 700 1400

A. 香料贸易利润持续下滑 B. 大西洋贸易缺乏稳定性

C. 欧亚传统商路依然重要 D. 新航路开辟的影响有限

二、材料解析题(本大题共3小题,共40.0分)

31. 阅读材料,同答问题,

材料一:当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世的西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造由了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来。

——以上均摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二:亚欧大陆以培育小麦为主的农耕中心,最先出现在西南亚的美索不达米亚,以后向东西扩展,远及欧洲、北非、中亚以及南亚的印度河流域,随着阶级社会生产的发展……形成统一王国以及疆域更加辽阔的帝国……也就是古代农耕地区闭塞状态突破面的逐步扩大。……各民族、各地区之间闭塞状态发生有世界意义的突破,始于资本主义在亚欧大陆西北角登上历史舞台之际,始于15、16世纪东西方之间,新旧大陆之间跨越海洋航路的开辟。

——吴于鹰《大学世界历史地图》前言

材料三:瑞典东印度公司于1732年成立。同年派出第一艘商船前往广州从事对华贸易。船上首席大班科林 坎贝尔同时兼任瑞典国干派往中国的全权代表。坎贝尔的日记记录了在广州贸易期间的所有事务。以下是其日记摘录:当欧洲商人行事与中国法律或者官员命令相违背,中国官府不会顾及其身份,不管是官员还是水手。中国官员很快就找到他所属船只的大班,迫使他们交一笔钱财抵罪,否则就会把他们赶出商馆或者关入监牢,直至支付了这笔费用。如果他们无法顺利联络到大班的话,中国官员们也有更常用的办法:即逼迫船的保商支付这笔钱,否则把保商关到监牢里,直到给了钱为止。

——摘编自《坎贝尔日记》

(1) 根据材料,概括阿拉伯帝国在文明传承中所发挥的作用;结合所学知识,举两例证明阿拉伯帝国促进了东西方文化的交流。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出世界文明扩展的趋势非分析其原因。

(3) 提取材料三相关信息,说明科林 坎贝尔的日记对研究18世纪瑞典东印度公可的史料价值。

32. 阅读材料,回答下列问题。

材料一:“文明”一词的含义确切地说,究竟是指什么呢?人类学者指出了将文明与新石器时代的部落文化区别开来的文明的一些特征。这些特征包括:城市中心、由制度确立的国家的政治权力,纳贡或税收,文字,社会分为阶级或等级,巨大的建筑物,各种专门的艺术和科学,等等。……这一组特征在确定世界上不同地域不同时期的文明的性质时,可以用作一般的指南。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》上,第3章:最初的欧亚大陆文明

材料二:初为据乱次小康,四土先达爰滥觞。支那印度邈以隔,埃及安息(侯官严氏考定小亚细亚即汉之安息,今从之。)邻相望。(地球上古文明祖国有四:中国及印度、埃及、小亚西亚是也。)

——摘自梁启超《二十世纪太平洋歌》,1901年

根据材料一中关于文明的含义并结合所学知识,对“四大文明古国”的说法进行探讨。(说明:可以对这一说法进行解释、修改或否定,并加以论述。要求:观点明确、史论结合、逻辑严谨。)

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1647年,加勒比海东部的巴巴多斯小岛上的一场盛宴中有乳猪、菠萝和一种名为“Kill Devil”的饮料。“Kill Devil”是用甘蔗榨糖的废料蒸馏而成的原始朗姆酒的早期说法。朗姆酒的一个重要用途是培养奴隶们对朗姆酒的依赖,有利于奴隶主更好地控制奴隶,即扫除身体疲劳,提升劳动效率。1655年,英国从西班牙手中抢下牙买加,并将它纳入直辖殖民地的范畴。牙买加是甘蔗和朗姆酒的重要产地。此后,朗姆酒也成了英国水手和海军的日常配给,加了柠檬和酸橙汁的朗姆酒,还解决了一个让所有国家都头疼的问题——坏血病。在非洲,朗姆酒则成了一种货币,是换购奴隶的重要媒介。在北美英属殖民地,朗姆酒的买卖一度成为最大、最繁荣的产业。北美殖民地开始从其他国家的殖民地进口更廉价的原料,导致宗主国英国无利可图。后来,英国推出《糖蜜税法》,设置了高门槛的关税。殖民地人民对此展开了大规模抵制活动。

——摘编自[美]查尔斯 A.科伦比《朗姆酒的传奇之旅》结合世界近代史的所学知识,从上述材料中提取一则有关朗姆酒发展的信息,指出它所反映的重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的信息及历史现象,对历史信息的概述和评价准确全面。)

答案和解析

1.【答案】A

【解析】材料“苏美尔地区一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人”信息显示约公元前2900年,苏美尔地区国家形成,人类进入文明时代,奴隶社会是文明社会初始阶段,故A正确,排除B;

C项说法不符合史实,排除;

“新石器时代”处在原始社会时期,故排除D。

故选:A。

本题考查苏美尔文明,依据材料“苏美尔地区一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了苏美尔文明,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

2.【答案】A

【解析】结合所学内容可知,由于古代两河流域、古代埃及和古代印度所处的地理环境和生产方式存在差异,导致他们对于水的认知不同,如洪水会给苏美尔地区带来破坏,因此他们认为掌管洪水的神是带来灾难的恶毒的神,而古埃及人会在洪水退去后利用肥沃的土壤进行农业活动而获得丰收,因此他们认为洪水之神是带来快乐和善良的神。所以古人对于水的信念是受到他们生产方式的影响,A项正确;

古人对于水的信念主要是源于生产方式,BCD项都不符合这一主旨,排除。

故选:A。

本题考查的是古代大河文明和海洋文明,解答本题需要掌握古代大河文明和海洋文明的相关知识。

本题考查的是古代大河文明和海洋文明,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

3.【答案】B

【解析】根据图片,②是西亚,根据所学知识,《吉尔伽美什》是西亚文明,赞美苏美尔英雄史诗,B项正确;

结合所学知识可知,《查士丁尼法典》是罗马法,①是古埃及,排除A项;

结合所学知识可知,《摩诃婆罗多》是古印度文化,应该对应④,排除C项;

结合所学知识可知,《伯罗奔尼撒战争史》是古希腊史学家修昔底德创作的历史著作,反映希腊历史,④是印度,排除D项。

故选:B。

本题考查西亚史诗和《吉尔伽美什》,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查西亚史诗和《吉尔伽美什》,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

4.【答案】C

【解析】由材料“古代埃及历法是目前所知的人类历史上第一部太阳历,该历法以尼罗河水开始泛滥作为一年的开始,根据尼罗河水的涨落分一年为泛滥季、播种季和收割季3季,每季4个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天”及所学知识可知,古埃及历法是古埃及人根据对尼罗河河水涨落的长期观察,制定出的一种方便农业生产的历法,将一年分为泛滥季、播种季和收割季,与农业息息相关,说明在古埃及农业具有举足轻重的地位,C项正确;

古埃及的太阳历主要来源于经验的总结和细致的观察,并不是对天文历法有了科学的认知,排除A项;

生产力水平指生产的能力和生产技术,材料并没有反映出古代埃及的生产技术水平提高,排除B项;

古代埃及对水利工程作用的认识无法从材料中判断,排除D项。

故选:C。

本题主要考查古代埃及历法,要求学生结合古代埃及历法的特点来解答。

本题主要考查古代埃及历法,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】B

【解析】根据“核心概念1.1大地理与人类在地球上的迁徒和定居”“核心概念1.2新石器时代的革命与早期的农业社会”“核心概念1.3早期农业、游牧和城市社会的形成与互动”可得出该章节是从全球发展的角度理解的,即世界整体的发展,B项正确;材料没有强调西方,排除A项;当时还没有全球的互动,排除C项;材料没有突出多样性的特征,排除D项。

故选:B。

本题考查人类文明的起源与发展,结合所学人类文明起源与发展的特点分析作答。

本题考查人类文明的起源与发展,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.【答案】B

【解析】根据图片材料中的时间“公元前485年”,可以推断出图片中的帝国是波斯帝国,而波斯帝国是第一个横跨亚欧非的大帝国,因此可以得出西亚和北非文明区首次被统一,B项正确;

希腊文化的中心逐渐东移出现在亚历山大帝国时期,排除A项;

C项和D项所处的时间,波斯帝国已经灭亡,与题干时间不符,排除C项、D项。

故选:B。

本题主要考查了波斯帝国,要求学生结合波斯帝国的特征和影响来分析。

本题主要考查了波斯帝国,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.【答案】D

【解析】根据材料并结合所学知识可知,考古学家发现,在罗马车营遗址,经考证确认在遗址中有英国北部的野兔、地中海沿岸的尤花果、欧洲大陆草原的牛肉以及西亚的椰枣等,反映各地区之间经济联系的加强,D项正确;

材料未涉及农业技术的发展,排除A项;

长途贸易与货币经济繁荣与材料主旨不符,排除B项;

材料未涉及边疆治理的相关信息,排除C项。

故选:D。

本题考查古罗马政治制度,解答本题需要结合古罗马时期的历史分析。

本题考查古罗马政治制度,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.【答案】B

【解析】根据“文字的发明是古代文明产生的重要标志,其中字母文字起源于”并结合所学可知,大约公元前2000多年,地中海东岸的腓尼基人创造了22个拼音字母,为以后欧洲的字母文字奠定了基础,B项正确;

古埃及是象形文字,排除A项;

古希腊文字发源于腓尼基字母,排除C项;

古印度创造了印章文字,排除D项。

故选:B。

本题考查了人类文明的产生,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了人类文明的产生,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料中的“这种铸币传统来自波斯和希腊。图中钱币_上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王”等信息可以得出,这枚钱币上浓缩了希腊、波斯等多种亚欧文化的交流和包容,呈现出人类文明发展过程不同地区之间往往存在着一定程度的联系和影响,故A正确;

题干不能体现“交往趋势加强”,故排除B;

材料主旨探讨的是贵霜帝国的钱币信息,无法体现出“影响汉朝文化”,故排除C;

根据所学知识可知,11世纪突厥人入侵印度,随后建立王朝传播伊斯兰教,时间不符合,故排除D。

故选:A。

本题考查世界古代文明交流,依据材料“种铸币传统来自波斯和希腊。图中钱币上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了古代文明交流,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

10.【答案】D

【解析】材料“向拜占庭皇帝索取希腊古典著作,并将其译成阿拉伯文”“不仅有穆斯林,还有基督教徒、犹太教徒及信仰其他宗教的学者在此工作”均体现了阿拉伯帝国推动了东西方文化的融合,D正确;

阿拉伯信仰伊斯兰教,排除A;

阿拉伯文明早已崛起,排除B;

材料没有体现阿拉伯帝国的扩张,排除C。

故选:D。

本题主要考查了阿拉伯帝国,要求学生结合阿拉伯帝国统治的特征和影响来分析。

本题主要考查了阿拉伯帝国,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

11.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,中世纪西欧的庄园中设有教堂、法庭,说明庄园是西欧社会管理生产活动与精神生活的基本单位,C项正确。

教堂与法庭的设置不能说明庄园实行封君、封臣体制,也不能说明庄园经济生活的自给自足,A、B两项错误;

领主通过国家和封建等级制度而不是庄园统治农奴,D项错误。

12.【答案】A

【解析】《汉谟拉比法典》中重视规范土地转让、继承、出卖和租赁等,反映出当时土地私有制较为盛行,A项正确;

亚历山大推行马其顿人与东方人融合的政策,倡导马其顿人与东方女子婚等,促进了文明交流,不能证明亚历山大东征是一场掠夺性战争,排除B项;

12世纪末,日本建立的幕府统治,与中国古代实行的中央集权制并不相同,排除C项;

英国君主立宪制确立的标志是《权利法案》的颁布,并非《大宪章》的制定,排除D项。

故选:A。

本题主要考查了《汉谟拉比法典》,要求学生结合《汉谟拉比法典》的特征及影响来分析。

本题主要考查了《汉谟拉比法典》,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

13.【答案】C

【解析】根据材料“教皇支持大学,一方面是为了摆脱地方教会对大学的控制,另一方面利用大学在宗教上的影响力去反对宗教异端”、“对于国王来说,大学培养的诸多人才,可以充当国王的官吏”、“对于城市来说,大学的存在为城市带来好名声和商业繁荣”可知,反映的是中世纪时期,教皇、国王以及城市均支持大学的发展。结合所学知识可知,教皇支持大学是为了扩大其影响;国王支持大学是为了培养人才进而强化王权;城市支持大学是为了城市经济的发展。由此可知,这一现象集中体现了中世纪教会势力较深,王权的发展以及城市的发展等社会特征,故C项正确;

材料没有体现各方的矛盾及其缓和,故A项错误;

“保证了”的说法绝对化,而且材料没有涉及大学的发展,故B项错误;

中世纪大学的发展为人文主义兴起提供一定条件,但不是“直接推动”,故D项错误。

故选:C。

本题考查中世纪的欧洲,解题的关键是解读分析材料“教皇支持大学,一方面是为了摆脱地方教会对大学的控制,另一方面利用大学在宗教上的影响力去反对宗教异端”、“对于国王来说,大学培养的诸多人才,可以充当国王的官吏”、“对于城市来说,大学的存在为城市带来好名声和商业繁荣”,结合教皇、国王以及城市支持大学的目的以及中世纪欧洲社会的特点解答。

本题考查中世纪欧洲社会的特征,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.【答案】D

【解析】根据材料“11-12世纪的西欧城市中,农奴和有农奴身份的手工业者都是商品的私有者和交易者。封建主参加交易,必须承认对方的独立意志和平等身份,因而吸引大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇”可知城市的兴起促进了封建关系的解体,D项正确;

根据材料“大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇”可知庄园经济发展受到影响,没有体现庄园经济商业化,排除A项;

根据材料可知封建主参加交易,必须承认农奴和有农奴身份的手工业者的独立意志和平等身份,没有提高世俗君主的地位,排除B项;

根据所学知识,11—12世纪西欧是封建社会,材料不能说明城市的兴起奠定了民主政治的基础,排除C项。

15.【答案】C

【解析】根据材料“14世纪,欧洲一些封建主在易北河、塞纳河一带设立征税站,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。后来,欧洲君主为商人提供保护,颁布了统一法律,废除领主特权”可知,欧洲君主为商人提供保护,颁布了统一法律,废除领主特权,打击了封建割据势力,C项正确;

宗教改革后新兴民族国家产生,排除A项;

城市自治发展,市民政治地位的提高,排除B项;

材料与近代法律体系的建立无关,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了中世纪欧洲,要求学生结合中世纪欧洲的特征及影响来分析。

本题主要考查了中世纪欧洲,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】B

【解析】根据“中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国的政治文明明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国”可以看出,不同区域的文明有不同的特色,说明区域文明的多元性,B项正确。

材料没有强调宗教信仰,排除A项;

材料与民族冲突无关,“常态”的表述也是错误的,排除C项;

不同文明的经济基础并不一样,排除D项。

故选:B。

本题考查中古欧洲的封建制度。解题的关键信息是“中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国的政治文明明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国”。

本题考查中古欧洲的封建制度,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.【答案】C

【解析】根据材料“自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并实现不同文明的交融”可知,图示班图人的迁徙,结合所学知识可知11世纪末,班图人建立了津巴布韦国家,②正确,西非班图居民培育出了甜高粱和棉花等农作物,驯养了绵羊和山羊等,掌握了冶铁技术,伴随着其迁徙,将这些也传播到了迁入地,③正确,C项正确;

8-15世纪,加纳、马里和桑海等国家先后兴起,①与材料无关,排除A项;西方文明的源地是古希腊,④错误,排除BD项。

故选:C。

本题主要考查了古代人类的迁徙和区域文化的形成,要求学生结合古代人类的迁徙和区域文化形成的特征和影响来分析。

本题主要考查了古代人类的迁徙和区域文化的形成,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】B

【解析】根据“255年夏季进入阿克苏姆王国加巴扎港口船只情况的统计”表格信息可以看出,当时进出阿克苏姆王国港口的船只来源地比较广泛,说明与阿克苏姆王国进行贸易的国家和地区较多,体现了对外贸易的繁荣,B项正确;

进出阿克苏姆王国地区的船只较多并不能说明阿克苏姆王国成为地区海洋强国和控制了印度洋商路,更不代表它继承了古埃及文明,排除ACD项。

故选:B。

本题考查了古埃及文明,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古埃及文明,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】A

【解析】根据材料“在印度次大陆,人们第一次发现可以用棉花纤维纺线。几乎就在同时代,生活在今天秘鲁海岸一带的人们在完全不知道南亚发展的情况下,也做出了相同的尝试。”结合所学知识可知,古代文明在彼此无交流的情况下都发展了相似的棉花的纺纱和织布技术,由此可知,古代文明是多源头发展的,A项正确;

材料中的文明彼此没有交流,排除B项;

材料中没有体现文明的融合,排除C项;

材料主旨不是在比较文明之间的差距,排除D项。

故选:A。

本题主要考查人类文明的交流,要求学生结合人类文明交流的特征来分析。

本题主要考查人类文明的交流,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】B

【解析】根据材料“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立”可知,非洲和美洲都经历了农业的产生和发展,并建立国家制度,说明非洲和美洲发展具有统一性,B项正确;

A与材料无关,排除;

材料内容主要强调了非洲和美洲文明的统一性,而非强调美洲文明的独立性,排除C项;

材料内容强调了非洲和美洲文明历史发展的统一性,没有体现其根源,无法得出两者文明的同源性相关的结论,排除D项。

21.【答案】C

【解析】由题干可知,水与农业密切相关,玛雅人将羽蛇神到来和农业生产联系在一起,祈祷农业生产丰收,这说明玛雅人重视农业生产,C项正确;

由题干看不出来玛雅历法的精准性,排除A项;

由所学可知,玛雅人采取极为原始的刀耕火种的农业生产方式,不是精耕细作,排除B项;

“重视供奉神灵”与题干主旨不符,排除D项。

故选:C。

本题考查玛雅文明,需要结合玛雅文明的特征和影响来解答。

本题考查玛雅文明,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

22.【答案】C

【解析】1500年前后地理大发现,使世界连为一个整体,早期殖民争夺使世界交往更为密切,C项正确;

宗教改革的时间是16-17世纪,科学革命的时间在17世纪,与材料不符,排除A项;

全球性的关联与民族国家无关,排除B项;

黑奴贸易属于早期殖民扩张的一部分,但与部分材料有关,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了新航路开辟,要求学生结合新航路开辟的特征和影响来分析。

本题主要考查了新航路开辟,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

23.【答案】A

【解析】依据材料“宗教动力、思想骚动、经济活力、技术进步和有效动员人力物力的民族君主国”,可以看出这些都为新航路开辟创造了条件,A项正确;

材料未涉及欧洲革命的影响,排除B项;

材料涉及的是新航路开辟的原因和条件,并未涉及科技发展,排除C项;

价格革命是新航路开辟带来的影响,排除D项。

24.【答案】C

【解析】根据材料“1522年9月6日,某国国王举行嘉奖仪式,特地制作了一个地球仪,赠送给生还的18位勇士,说:‘你们第一个拥抱了地球。’”并结合所学知识可知,材料反映了1519—1522年,麦哲伦船队完成人类历史上第一次环球航行,故C正确;

1492年,哥伦布横渡大西洋,抵达美洲,与材料无关,故A错误;

1487年,迪亚士最早到达非洲最南端,故B错误;

1497年,达 伽马开通了亚洲与非洲的海上航路,故D错误。

故选:C。

本题主要考查新航路开辟,要求学生结合新航路开辟的过程和影响来分析。

解答本题要搞清楚新航路开辟的特征和影响,学生要有一定的整合所学知识综合理解材料的能力。

25.【答案】C

【解析】根据材料中的“促进了新的植物、新的动物、新的恒星甚至新的人们和新的人类社会相继被发现”,说明新航路的开辟拓宽了人类的研究领域,故答案为C项。

材料没有涉及人文主义,排除A项;

材料没有反映近代科学与殖民扩张之间的关系,排除B项;

材料没有反映新航路开辟对经济发展的影响,排除D项。

26.【答案】D

【解析】根据材料“17世纪以后的一段时期,墨西哥、秘鲁经常出现土著人跑到山洞或他人难以企及的山岭中祭拜传统神灵的现象”并结合所学知识可知,17世纪该地区处于欧洲列强的殖民统治之下,深重的灾难导致其祭拜传统神灵,D项正确;

新航路开辟促进了文化传播与材料主旨不符,排除A项;

材料未涉及不同文明的冲突与融合,排除B项;

材料涉及的是早期殖民扩张带来的残酷性,排除C项。

故选:D。

本题主要考查殖民扩展的后果和历史影响,要求考生结合殖民扩展的特征和影响分析作答。

本题主要考查殖民扩展的后果和历史影响,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

27.【答案】B

【解析】通过观察图片,结合所学知识可知,新航路开辟后,西班牙的马尼拉大帆船来往穿梭于菲律宾和墨西哥之间的太平洋上,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉,B项正确;

在太平洋上往来的马尼拉大帆船上的货物并非欧洲生产的手工制品,排除A项;

日本生产的白银制品并非马尼拉大帆船运往墨西哥的主要货物,排除C项;

D与材料主旨不符,排除。

故选:B。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

28.【答案】A

【解析】据题意可知,美洲的马铃薯传入欧洲,欧洲的小麦传入美洲,说明世界不同地区之间的联系加强,物种在洲际之间进行交流,①②符合题意,A项正确;

马铃薯和小麦在欧洲、美洲之间的传播交流并不能说明生态环境遭到恶化,更不代表贸易中心的转移,③④不符合题意,排除BCD项。

故选:A。

本题考查的是新航路的开辟,解答本题需要掌握新航路的开辟的影响。

本题考查的是新航路的开辟,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

29.【答案】B

【解析】根据材料和所学知识可知,1500年以后,世界各大洲人口逐渐发生变化,其中美洲、非洲人口下降,而欧洲、亚洲人口上升,主要原因是新航路开辟之后,殖民活动使得美洲土著大量死亡,而黑奴贸易使得非洲人口流失,同时美洲的高产作物传入欧亚,促进了上述地区人口的增加,B项正确;

奴隶贸易使得非洲人口减少,排除A项;

1765年工业革命发生,与材料时间不符,排除C项;

亚洲人口增加的主要原因是高产作物传播,排除D项。

故选:B。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

30.【答案】C

【解析】依据材料“16世纪亚洲出口到葡萄牙的里斯本与奥斯曼帝国的黎凡特(本意为意大利以东的地中海土地)的胡椒年均数量统计”,结合图示可知葡萄牙开辟到达东方的新航路后传统商路受到冲击,但是16世纪20年代后,到达黎凡特的胡椒量赶上甚至超过到达里斯本的胡椒量,这反映了欧亚传统商路的重要性,C项正确;

材料无法体现香料贸易利润持续下滑,排除A项;

材料体现的是传统商路依然重要,排除B项;

D和材料主旨不符,排除。

故选:C。

本题考查了新航路开辟,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了新航路开辟,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

31.【答案】【小题1】作用:阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化,后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。史实:阿拉伯商人和旅行家将中国的造纸术和印度的“阿拉伯数字“等传入西方,促进西欧文化的发展。

【小题2】趋势:独立向整体发展。原因:生产力发展水平的影响。

【小题3】价值:反映了中瑞的贸易状况,对研究当时瑞典东印度公司的对华贸易具有重要。日记是研究当时瑞典东印度公司的一手史料,但需要同其他史料相互印证。

【解析】(1)本题考查阿拉伯帝国文化交流的贡献,依据材料“阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世的西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造由了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来”等信息并结合所学知识进行归纳。

(2)本题考查世界文明交流与发展的相关知识,依据材料“亚欧大陆以培育小麦为主的农耕中心,最先出现在西南亚的美索不达米亚,以后向东西扩展,远及欧洲、北非、中亚以及南亚的印度河流域,随着阶级社会生产的发展”等信息并结合所学知识进行分析。

(3)本题考查历史研究的方法,主要结合史料的分类与价值进行分析。

本题主要考查世界文明交流的相关知识,要求运用所学分析解读材料信息,难度适中。

32.【答案】根据“这些特征包括:城市中心、由制度确立的国家的政治权力,纳贡或税收,文字,社会分为阶级或等级,巨大的建筑物,各种专门的艺术和科学,等等。……这一组特征在确定世界上不同地域不同时期的文明的性质时,可以用作一般的指南。”可得出赞同四大文明古国的说法;古中国:根据所学,概括夏商周的具体内容,可得出夏商周时期都有政治中心,即都城形成王宫建筑群;形成分封制、宗法制、礼乐制;井田制;比较成熟的汉字:甲骨文。古埃及:根据所学可得出公元前3100年左右,建立起比较完善的官僚系统;金字塔的建造;丰富多彩的神话和文学故事,象形文字。古印度:根据所学可得出公元前6世纪,形成一系列国家;种姓制度;佛教、史诗、创造了1到9的数字,发明了“0”。古巴比伦:结合所学可得出约公元前18世纪,汉谟拉比建立了君主专制制度;原有城市成为向宫廷纳贡的地方行政单位;《汉谟拉比法典》。最后总结可得出以上史实可以证明,古中国、古埃及、古印度、古巴比伦都形成了符合文明象征的相关内容,可以称之为四大文明古国。

故答案为:

示例一:赞同四大文明古国的说法。

古中国:夏商周时期都有政治中心,即都城形成王宫建筑群;形成分封制、宗法制、礼乐制;井田制;比较成熟的汉字:甲骨文

古埃及:公元前3100年左右,建立起比较完善的官僚系统;金字塔的建造;丰富多彩的神话和文学故事,象形文字

古印度:公元前6世纪,形成一系列国家;种姓制度;佛教、史诗、创造了1到9的数字,发明了“0”。

古巴比伦:约公元前18世纪,汉谟拉比建立了君主专制制度;原有城市成为向宫廷纳贡的地方行政单位;《汉谟拉比法典》

以上史实可以证明,古中国、古埃及、古印度、古巴比伦都形成了符合文明象征的相关内容,可以称之为四大文明古国。

示例二:“四大文明古国”的说法需要修改。

古中国、古埃及、古印度、古巴比伦产生文明的时间并不相同,如果以此作为判断文明古国的依据,那么古希腊以及美洲的玛雅、印加帝国都可以作为文明古国。

古希腊:公元前2千世纪,诞生克里特文明和迈锡尼文明。公元前8—6世纪,城邦制度逐渐发展起来;雅典是民主政治的典型;古希腊的神话、悲剧和喜剧是世界文学的瑰宝。

玛雅文明:玛雅人以种植玉米为主的农业;城市建筑精美;氏族首领、贵族和祭司构成统治阶级;发明了独特的文字,用复杂的历法纪年,采用20进制,知道“零”的概念。

印加帝国:马丘比丘城;全国划分为四大政区;编制详细的人口调查表。

综上所述,由于文明的起源地不止四个,而是更多个,各地区进入文明的时间也有很大差别,因此,“四大文明古国”的说法,从“古”的标准、从“大”的标准来看都是不确定的,所以“四大文明古国”的说法并不准确,应改为多个文明古国。

示例三:“四大文明古国”的说法是错误的。

虽然“四大文明古国”都符合“文明”的大部分特征,但它的产生并不是学术界认可的研究成果。

“四大文明古国”的说法是特定历史条件下的产物:近代以来,中国面临着西方列强的入侵,民族危机日益加深,半殖民地半封建社会的程度不断加深,戊戌维新失败后,中国传统文化遭到严峻挑战,民族信心受到了严重的打击,以梁启超为代表的资产阶级维新派认为开启民智、维护传统文化以提振民族信心是当务之急,在其宣传下,“四大文明古国”的说法广泛传播。

“四大文明古国”的称呼是不确切的。因为对于古中国、古埃及、古印度和古巴比伦这四个国家的判断标准不确定;指代的地域不准确;与新的考古成就不切合。因此它并不是学术界认可的考古学或历史学研究成果。

所以,“四大文明古国”只是近代时期出现的带有特殊目的的说法,不具有史学价值。

【解析】本题考查四大文明古国,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查四大文明古国,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

33.【答案】信息:根据材料“朗姆酒也成了英国水手和海军的日常配给,加了柠檬和酸橙汁的朗姆酒,还解决了一个让所有国家都头疼的问题——坏血病”可知,朗姆酒成为英国水手和海军的日常配给。

历史现象:根据信息并结合所学知识可知,朗姆酒成为海军和水手的日常配备,反映了新航路的开辟促进了人们饮食结构的变化。

概述和评价:根据历史现象并结合所学知识,可以从新航路开辟后物种传播的过程、新航路开辟后物种传播的影响等角度进行概述和评价。应做到史实准确、史论结合。

故答案为:

信息:朗姆酒成为英国水手和海军的日常配给。

历史现象:新航路的开辟促进了人们饮食结构的变化。

概述和评价:新航路开辟后,世界各地区,各民族之间的联系日益密切,玉米、马铃薯、甘薯等美洲的物种陆续传播到欧洲、亚洲、非洲等地,美洲作物外传的同时,也有很多欧亚作物传入美洲,主要有粮食类的小麦、大麦、水稻,经济类的甘蔗等,此外还有水果,蔬菜和一些动物。食物物种在全球范围内的交流传播,丰富了人们的饮食选择,改变了人们的饮食习惯,对经贸和环境产生了一定影响。

【解析】本题主要考查新航路的开辟、殖民扩张的后果和历史影响,解答本题需根据材料中的关键信息“朗姆酒也成了英国水手和海军的日常配给,加了柠檬和酸橙汁的朗姆酒,还解决了一个让所有国家都头疼的问题——坏血病”及新航路开辟、殖民扩张的历史影响进行分析。

本题主要考查新航路的开辟、殖民扩张的后果和历史影响,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识,论证、探讨问题及描述、阐释历史事物的能力,难度中等。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)

1. 约公元前2900年,苏美尔地区一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人。在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众,这些情况表明苏美尔地区( )

A. 迈入奴隶社会 B. 早期国家诞生

C. 最早进入文明时代 D. 开始进入新石器时代

2. 古代两河流域的苏美尔人认为,掌管洪水的神是带来灾难的恶毒的神;古埃及人认为洪水之神是会带给每个人快乐的善良的神;古代印度人认为,水是万物的起源,是包含大神在内的一切的母体。古人对水的信念源自于( )

A. 生产方式 B. 文化传统 C. 宗教信仰 D. 文明交融

3. 仔细观察如图,时空不同,文化各异。下列选项中,地域、文化成就及特征对应正确的是( )

A. ①——《查士丁尼法典》——崇尚理性和思辨

B. ②——《吉尔伽美什》——赞美苏美尔英雄史诗

C. ③——《摩诃婆罗多》——遵循种姓等级制度

D. ④——《伯罗奔尼撒战争史》——反映阿拉伯民族历史

4. 古代埃及历法是目前所知的人类历史上第一部太阳历,该历法以尼罗河水开始泛滥作为一年的开始,根据尼罗河水的涨落分一年为泛滥季、播种季和收割季3季,每季4个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天。据此可知古代埃及( )

A. 对天文历法有了科学认知 B. 生产力水平取得了较大提高

C. 农业具有举足轻重的地位 D. 对水利工程的作用认识不足

5. 美国中学历史教科书将世界史分成六个时段(时代),如图是其中“第一个时段(时代)”的目录。由此可见其内容侧重于( )

第一个时段/时代:技术与环境的变迁

(约公元前8000年至公元前600年)

核心概念1.1大地理与人类在地球上的迁徙和定居

核心概念1.2新石器时代的革命与早期的农业社会

核心概念1.3早期农业、游牧和城市社会的形成与互动

A. 突出西方文明地位 B. 世界史的整体发展 C. 跨区域与全球互动 D. 人类文明的多样性

6. 如图为古代世界的帝国扩张示意图,在该帝国统治下( )

A. 希腊文化的中心逐渐东移 B. 西亚和北非文明区首次被统一

C. 罗马法体系推动社会发展 D. 形成了独具一格的拜占庭文化

7. 考古学家在英国东南部的科尔切斯特发掘了一座约建于公元45年的罗马车营遗址,通过粪便化石考证,确认守军的食物有英国北部的野兔、地中海沿岸的尤花果、欧洲大陆卓原的牛肉以及西亚的椰枣等。这反映了当时罗马帝国境内( )

A. 农业技术的进步 B. 长途贸易与货币经济繁荣

C. 边疆治理的稳定 D. 不同地区经济联系的加强

8. 文字的发明是古代文明产生的重要标志,其中字母文字起源于( )

A. 埃及 B. 腓尼基 C. 希腊 D. 印度

9. 如图是一枚来自贵霜帝国的钱币。这种铸币传统来自波斯和希腊。图中钱币上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王,这枚钱币从侧面反映了贵霜帝国时期的钱币( )

A. 古代丝绸之路上的亚欧文化交流 B. 文明之间的交往趋势加强

C. 亚欧游牧民族大迁促影响汉文化 D. 突厥人入侵印度传播伊斯兰教

10. 阿拉伯帝国哈里发马门(813-833年在位)曾派学者访问君士坦丁堡,向拜占庭皇帝索取希腊古典著作,并将其译成阿拉伯文。马门还在巴格达创立一所规模宏伟的智慧宫,不仅有穆斯林,还有基督教徒、犹太教徒及信仰其他宗教的学者在此工作。马门的上述举措

A. 开创了多种宗教并行的局面 B. 促进了阿拉伯文明的崛起

C. 改变了帝国对外扩张的方式 D. 推动了东西方文化的融合

11. 在中古时期的西欧,封建主的领地采取庄园制的经营方式。庄园制的本质内容除了主要使用农奴的无偿劳役耕种领主自营地外,就是设有庄园法庭,审理庄园内的各种案件。这说明( )

A. 庄园实行的是封君封臣制度 B. 庄园是自给自足的经济体制

C. 庄园是农村基本的社会组织 D. 庄园是领主统治农奴的工具

12. 如表选项中,史实与史论相符合的是( )

史实 史论

A 《汉谟拉比法典》的许多条文涉及土地的转让、继承、出卖和租赁。 汉谟拉比时期土地私有制较为盛行

B 亚历山大竭力推行马其顿人与东方人融合的政策,倡导马其顿人与东方女子婚。 亚历山大东征是一场掠夺性战争

C 12世纪末,源赖朝建立镰仓幕府,将军为首的幕府掌握实权。 日本模仿中国建立了中央集权制国家

D 《大宪章》规定未经教、俗贵族开会同意,国王不得向直接封臣征派补助金。 英国君主立宪制得到确立

A. A B. B C. C D. D

13. 中世纪时期,教皇支持大学发展,一方面是为了摆脱地方教会对大学的控制,另一方面利用大学在宗教上的影响力去反对宗教异端。对于国王来说,大学培养的诸多人才,可以充当国王的官吏;对于城市来说,大学的存在为城市带来好名声和商业繁荣。这一现象( )

A. 缓解了中世纪社会的各方矛盾 B. 保证了大学持久健康发展

C. 集中体现了中世纪的社会特征 D. 直接推动人文主义的兴起

14. 11-12世纪的西欧城市中,农奴和有农奴身份的手工业者都是商品的私有者和交易者。封建主参加交易,必须承认对方的独立意志和平等身份,因而吸引大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇。这说明城市的兴起( )

A. 刺激了庄园经济商业化 B. 提高了世俗君主的地位

C. 奠定了民主政治的基础 D. 促进了封建关系的解体

15. 14世纪,欧洲一些封建主在易北河、塞纳河一带设立征税站,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。后来,欧洲君主为商人提供保护,颁布了统一法律,废除领主特权。这一变化有利于西欧( )

A. 新兴民族国家的产生 B. 市民政治地位的提高

C. 封建割据势力的消除 D. 近代法律体系的建立

16. 中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国的政治文明明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国。这反映了亚欧大陆()

A. 宗教信仰的多元化 B. 区域文明的多元性 C. 民族冲突的常态化 D. 经济基础的统一性

17. 自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并实现不同文明的交融。如图所示迁徙活动的影响是( )

①创立了加纳、马里和桑海文明古国

②在非洲南部建立起大津巴布韦国家

③将农牧业和冶铁技术传播到迁入地

④使迁入地成为西方文明的源头之一

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

18. 如表所示为255年夏季进入阿克苏姆王国加巴扎港口船只情况的统计。由此可知,当时的阿克苏姆王国( )

数量(艘) 来源国/地区

9 印度

7 大法拉桑岛(今属沙特阿拉伯)

15 巴勒斯坦

22 埃及

A. 成为地区海军强国 B. 对外贸易较为繁荣 C. 控制了印度洋商路 D. 继承了古埃及文明

19. 美国历史学家斯文·贝克特在其代表作《棉花帝国》中说:“据我们目前所知,大约5000年前,在印度次大陆,人们第一次发现可以用棉花纤维纺线。几乎就在同时代,生活在今天秘鲁海岸一带的人们,在完全不知道南亚发展的情况下,也做出了相同的尝试。几千年以后,东非的各个社会中也有了棉花的纺纱和织布技术。”由此可知,古代文明()

A. 多源发展 B. 彼此借鉴 C. 文明融合 D. 差距很小

20. 有学者认为:“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立。”该学者意在说明( )

A. 古代文明产生的多元性 B. 人类历史发展具有统一性

C. 美洲文明发展的独立性 D. 非洲和美洲文明的同源性

21. 玛雅人信奉多神,神灵的职能有部分重合。在羽蛇神库库尔坎神庙的台阶上,玛雅人怀着莫大的崇敬刻下了一条自天而降的羽冠巨蟒的形象,因为羽蛇神每年到来的时间正与雨季相同,对于玛雅人来说,这就是播种玉米的时节。由此推知,玛雅人( )

A. 有精准的历法 B. 盛行精耕细作 C. 重视农业生产 D. 重视供奉神灵

22. 某学者指出1500年至1763年是人类历史上一个比较关键的时期,某些全球性的关联随着时间的推移而变得愈加紧密起来。该学者所依据的史实主要是()

A. 宗教改革及科学革命的爆发 B. 近代民族国家及国际法的形成

C. 地理大发现和早期殖民争夺 D. 黑奴贸易及种植园经济的兴起

23. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“那时的西欧是无可匹敌的,它拥有向外猛冲的推动力——宗教动力、思想骚动、经济活力、技术进步和有效动员人力物力的民族君主国。”材料指出了()

A. 新航路开辟的原因和条件 B. 欧洲革命的历史影响

C. 近代科技发展的社会基础 D. “价格革命”的客观作用

24. 1522年9月6日,某国国王举行嘉奖仪式,特地制作了一个地球仪,赠送给生还的18位勇士,说:“你们第一个拥抱了地球。”该国王嘉奖18位勇士的主要原因是他们( )

A. 横渡大西洋,抵达美洲 B. 最早到达非洲最南端

C. 完成人类历史上第一次环球航行 D. 开通了亚洲与非洲的海上航路

25. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“地理大发现和海外地区的开辟促进了新的植物、新的动物、新的恒星甚至新的人们和新的人类社会相继被发现,所有这些都向传统的思想和设想提出了挑战。”由此可见( )

A. 人文主义思想已经成为思想界的主流 B. 近代科学推动了殖民扩张

C. 新航路开辟拓宽了人类的研究领域 D. 远航探险促进了经济发展

26. 17世纪以后的一段时期,墨西哥、秘鲁经常出现土著人跑到山洞或他人难以企及的山岭中祭拜传统神灵的现象。这一现象从侧面反映出当时( )

A. 新航路开辟促进了文化传播 B. 不同文明之间的冲突与融合

C. 资本主义发展的积极性 D. 早期殖民扩张的残酷性

27. 如图为一幅16世纪的版画,画面上五艘西班牙大帆船停泊在墨西哥太平洋海岸的阿卡普尔科,小船摆渡水手上岸,码头工人准备卸货。大帆船上卸下的货物最有可能是( )

A. 欧洲生产的手工制品 B. 中国生产的丝绸瓷器

C. 日本生产的白银制品 D. 掳自非洲的黑人奴隶

28. 马铃薯于16世纪中后期从美洲传入爱尔兰,到17世纪末,“醋蘸马铃薯”成为爱尔兰人的主食,养活了大量的爱尔兰人。同一时期,小麦由欧洲移民带到美洲,逐渐成为美洲的主要粮食作物,用面粉做成的食物种类繁多,风格迥异。此现象可以佐证( )

①世界联系的加强

②洲际物种的交流

④生态环境的恶化

③贸易中心的转移

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

29. 下表为15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)。下列说法正确的是( )

表:15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)

1400 1500 1600 1700 1750

欧洲 45 69 89 115 140

亚洲 224 254 292 402 508

非洲 74 82 90 90 90

美洲 30 41 15 9 10

世界总计 373 446 486 671 749

A. 奴隶贸易导致美洲丧失大量劳动人口 B. 全球航路开辟影响世界各地人口变化

C. 工业革命促进了欧洲人口的稳步增长 D. 贸易重心转移推动亚洲人口迅速增长

30. 如表是16世纪亚洲出口到葡萄牙的里斯本与奥斯曼帝国的黎凡特(本意为意大利以东的地中海土地)的胡椒年均数量统计表(单位:吨)。这反映出( )

时间 里斯本 黎凡特

1510-1513年 800 700

1514-1522年 1600 900

1523-1536年 780 1000

1537-1549年 1300 1100

1550--1556年 1000 1000

1557-4571年 1200 1400

1572-1585年 1000 1000

1586-1590年 900 1000

1591-1600年 700 1400

A. 香料贸易利润持续下滑 B. 大西洋贸易缺乏稳定性

C. 欧亚传统商路依然重要 D. 新航路开辟的影响有限

二、材料解析题(本大题共3小题,共40.0分)

31. 阅读材料,同答问题,

材料一:当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世的西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造由了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来。

——以上均摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二:亚欧大陆以培育小麦为主的农耕中心,最先出现在西南亚的美索不达米亚,以后向东西扩展,远及欧洲、北非、中亚以及南亚的印度河流域,随着阶级社会生产的发展……形成统一王国以及疆域更加辽阔的帝国……也就是古代农耕地区闭塞状态突破面的逐步扩大。……各民族、各地区之间闭塞状态发生有世界意义的突破,始于资本主义在亚欧大陆西北角登上历史舞台之际,始于15、16世纪东西方之间,新旧大陆之间跨越海洋航路的开辟。

——吴于鹰《大学世界历史地图》前言

材料三:瑞典东印度公司于1732年成立。同年派出第一艘商船前往广州从事对华贸易。船上首席大班科林 坎贝尔同时兼任瑞典国干派往中国的全权代表。坎贝尔的日记记录了在广州贸易期间的所有事务。以下是其日记摘录:当欧洲商人行事与中国法律或者官员命令相违背,中国官府不会顾及其身份,不管是官员还是水手。中国官员很快就找到他所属船只的大班,迫使他们交一笔钱财抵罪,否则就会把他们赶出商馆或者关入监牢,直至支付了这笔费用。如果他们无法顺利联络到大班的话,中国官员们也有更常用的办法:即逼迫船的保商支付这笔钱,否则把保商关到监牢里,直到给了钱为止。

——摘编自《坎贝尔日记》

(1) 根据材料,概括阿拉伯帝国在文明传承中所发挥的作用;结合所学知识,举两例证明阿拉伯帝国促进了东西方文化的交流。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出世界文明扩展的趋势非分析其原因。

(3) 提取材料三相关信息,说明科林 坎贝尔的日记对研究18世纪瑞典东印度公可的史料价值。

32. 阅读材料,回答下列问题。

材料一:“文明”一词的含义确切地说,究竟是指什么呢?人类学者指出了将文明与新石器时代的部落文化区别开来的文明的一些特征。这些特征包括:城市中心、由制度确立的国家的政治权力,纳贡或税收,文字,社会分为阶级或等级,巨大的建筑物,各种专门的艺术和科学,等等。……这一组特征在确定世界上不同地域不同时期的文明的性质时,可以用作一般的指南。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》上,第3章:最初的欧亚大陆文明

材料二:初为据乱次小康,四土先达爰滥觞。支那印度邈以隔,埃及安息(侯官严氏考定小亚细亚即汉之安息,今从之。)邻相望。(地球上古文明祖国有四:中国及印度、埃及、小亚西亚是也。)

——摘自梁启超《二十世纪太平洋歌》,1901年

根据材料一中关于文明的含义并结合所学知识,对“四大文明古国”的说法进行探讨。(说明:可以对这一说法进行解释、修改或否定,并加以论述。要求:观点明确、史论结合、逻辑严谨。)

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1647年,加勒比海东部的巴巴多斯小岛上的一场盛宴中有乳猪、菠萝和一种名为“Kill Devil”的饮料。“Kill Devil”是用甘蔗榨糖的废料蒸馏而成的原始朗姆酒的早期说法。朗姆酒的一个重要用途是培养奴隶们对朗姆酒的依赖,有利于奴隶主更好地控制奴隶,即扫除身体疲劳,提升劳动效率。1655年,英国从西班牙手中抢下牙买加,并将它纳入直辖殖民地的范畴。牙买加是甘蔗和朗姆酒的重要产地。此后,朗姆酒也成了英国水手和海军的日常配给,加了柠檬和酸橙汁的朗姆酒,还解决了一个让所有国家都头疼的问题——坏血病。在非洲,朗姆酒则成了一种货币,是换购奴隶的重要媒介。在北美英属殖民地,朗姆酒的买卖一度成为最大、最繁荣的产业。北美殖民地开始从其他国家的殖民地进口更廉价的原料,导致宗主国英国无利可图。后来,英国推出《糖蜜税法》,设置了高门槛的关税。殖民地人民对此展开了大规模抵制活动。

——摘编自[美]查尔斯 A.科伦比《朗姆酒的传奇之旅》结合世界近代史的所学知识,从上述材料中提取一则有关朗姆酒发展的信息,指出它所反映的重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的信息及历史现象,对历史信息的概述和评价准确全面。)

答案和解析

1.【答案】A

【解析】材料“苏美尔地区一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人”信息显示约公元前2900年,苏美尔地区国家形成,人类进入文明时代,奴隶社会是文明社会初始阶段,故A正确,排除B;

C项说法不符合史实,排除;

“新石器时代”处在原始社会时期,故排除D。

故选:A。

本题考查苏美尔文明,依据材料“苏美尔地区一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了苏美尔文明,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

2.【答案】A

【解析】结合所学内容可知,由于古代两河流域、古代埃及和古代印度所处的地理环境和生产方式存在差异,导致他们对于水的认知不同,如洪水会给苏美尔地区带来破坏,因此他们认为掌管洪水的神是带来灾难的恶毒的神,而古埃及人会在洪水退去后利用肥沃的土壤进行农业活动而获得丰收,因此他们认为洪水之神是带来快乐和善良的神。所以古人对于水的信念是受到他们生产方式的影响,A项正确;

古人对于水的信念主要是源于生产方式,BCD项都不符合这一主旨,排除。

故选:A。

本题考查的是古代大河文明和海洋文明,解答本题需要掌握古代大河文明和海洋文明的相关知识。

本题考查的是古代大河文明和海洋文明,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

3.【答案】B

【解析】根据图片,②是西亚,根据所学知识,《吉尔伽美什》是西亚文明,赞美苏美尔英雄史诗,B项正确;

结合所学知识可知,《查士丁尼法典》是罗马法,①是古埃及,排除A项;

结合所学知识可知,《摩诃婆罗多》是古印度文化,应该对应④,排除C项;

结合所学知识可知,《伯罗奔尼撒战争史》是古希腊史学家修昔底德创作的历史著作,反映希腊历史,④是印度,排除D项。

故选:B。

本题考查西亚史诗和《吉尔伽美什》,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查西亚史诗和《吉尔伽美什》,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

4.【答案】C

【解析】由材料“古代埃及历法是目前所知的人类历史上第一部太阳历,该历法以尼罗河水开始泛滥作为一年的开始,根据尼罗河水的涨落分一年为泛滥季、播种季和收割季3季,每季4个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天”及所学知识可知,古埃及历法是古埃及人根据对尼罗河河水涨落的长期观察,制定出的一种方便农业生产的历法,将一年分为泛滥季、播种季和收割季,与农业息息相关,说明在古埃及农业具有举足轻重的地位,C项正确;

古埃及的太阳历主要来源于经验的总结和细致的观察,并不是对天文历法有了科学的认知,排除A项;

生产力水平指生产的能力和生产技术,材料并没有反映出古代埃及的生产技术水平提高,排除B项;

古代埃及对水利工程作用的认识无法从材料中判断,排除D项。

故选:C。

本题主要考查古代埃及历法,要求学生结合古代埃及历法的特点来解答。

本题主要考查古代埃及历法,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】B

【解析】根据“核心概念1.1大地理与人类在地球上的迁徒和定居”“核心概念1.2新石器时代的革命与早期的农业社会”“核心概念1.3早期农业、游牧和城市社会的形成与互动”可得出该章节是从全球发展的角度理解的,即世界整体的发展,B项正确;材料没有强调西方,排除A项;当时还没有全球的互动,排除C项;材料没有突出多样性的特征,排除D项。

故选:B。

本题考查人类文明的起源与发展,结合所学人类文明起源与发展的特点分析作答。

本题考查人类文明的起源与发展,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.【答案】B

【解析】根据图片材料中的时间“公元前485年”,可以推断出图片中的帝国是波斯帝国,而波斯帝国是第一个横跨亚欧非的大帝国,因此可以得出西亚和北非文明区首次被统一,B项正确;

希腊文化的中心逐渐东移出现在亚历山大帝国时期,排除A项;

C项和D项所处的时间,波斯帝国已经灭亡,与题干时间不符,排除C项、D项。

故选:B。

本题主要考查了波斯帝国,要求学生结合波斯帝国的特征和影响来分析。

本题主要考查了波斯帝国,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.【答案】D

【解析】根据材料并结合所学知识可知,考古学家发现,在罗马车营遗址,经考证确认在遗址中有英国北部的野兔、地中海沿岸的尤花果、欧洲大陆草原的牛肉以及西亚的椰枣等,反映各地区之间经济联系的加强,D项正确;

材料未涉及农业技术的发展,排除A项;

长途贸易与货币经济繁荣与材料主旨不符,排除B项;

材料未涉及边疆治理的相关信息,排除C项。

故选:D。

本题考查古罗马政治制度,解答本题需要结合古罗马时期的历史分析。

本题考查古罗马政治制度,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.【答案】B

【解析】根据“文字的发明是古代文明产生的重要标志,其中字母文字起源于”并结合所学可知,大约公元前2000多年,地中海东岸的腓尼基人创造了22个拼音字母,为以后欧洲的字母文字奠定了基础,B项正确;

古埃及是象形文字,排除A项;

古希腊文字发源于腓尼基字母,排除C项;

古印度创造了印章文字,排除D项。

故选:B。

本题考查了人类文明的产生,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了人类文明的产生,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料中的“这种铸币传统来自波斯和希腊。图中钱币_上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王”等信息可以得出,这枚钱币上浓缩了希腊、波斯等多种亚欧文化的交流和包容,呈现出人类文明发展过程不同地区之间往往存在着一定程度的联系和影响,故A正确;

题干不能体现“交往趋势加强”,故排除B;

材料主旨探讨的是贵霜帝国的钱币信息,无法体现出“影响汉朝文化”,故排除C;

根据所学知识可知,11世纪突厥人入侵印度,随后建立王朝传播伊斯兰教,时间不符合,故排除D。

故选:A。

本题考查世界古代文明交流,依据材料“种铸币传统来自波斯和希腊。图中钱币上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了古代文明交流,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

10.【答案】D

【解析】材料“向拜占庭皇帝索取希腊古典著作,并将其译成阿拉伯文”“不仅有穆斯林,还有基督教徒、犹太教徒及信仰其他宗教的学者在此工作”均体现了阿拉伯帝国推动了东西方文化的融合,D正确;

阿拉伯信仰伊斯兰教,排除A;

阿拉伯文明早已崛起,排除B;

材料没有体现阿拉伯帝国的扩张,排除C。

故选:D。

本题主要考查了阿拉伯帝国,要求学生结合阿拉伯帝国统治的特征和影响来分析。

本题主要考查了阿拉伯帝国,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

11.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,中世纪西欧的庄园中设有教堂、法庭,说明庄园是西欧社会管理生产活动与精神生活的基本单位,C项正确。

教堂与法庭的设置不能说明庄园实行封君、封臣体制,也不能说明庄园经济生活的自给自足,A、B两项错误;

领主通过国家和封建等级制度而不是庄园统治农奴,D项错误。

12.【答案】A

【解析】《汉谟拉比法典》中重视规范土地转让、继承、出卖和租赁等,反映出当时土地私有制较为盛行,A项正确;

亚历山大推行马其顿人与东方人融合的政策,倡导马其顿人与东方女子婚等,促进了文明交流,不能证明亚历山大东征是一场掠夺性战争,排除B项;

12世纪末,日本建立的幕府统治,与中国古代实行的中央集权制并不相同,排除C项;

英国君主立宪制确立的标志是《权利法案》的颁布,并非《大宪章》的制定,排除D项。

故选:A。

本题主要考查了《汉谟拉比法典》,要求学生结合《汉谟拉比法典》的特征及影响来分析。

本题主要考查了《汉谟拉比法典》,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

13.【答案】C

【解析】根据材料“教皇支持大学,一方面是为了摆脱地方教会对大学的控制,另一方面利用大学在宗教上的影响力去反对宗教异端”、“对于国王来说,大学培养的诸多人才,可以充当国王的官吏”、“对于城市来说,大学的存在为城市带来好名声和商业繁荣”可知,反映的是中世纪时期,教皇、国王以及城市均支持大学的发展。结合所学知识可知,教皇支持大学是为了扩大其影响;国王支持大学是为了培养人才进而强化王权;城市支持大学是为了城市经济的发展。由此可知,这一现象集中体现了中世纪教会势力较深,王权的发展以及城市的发展等社会特征,故C项正确;

材料没有体现各方的矛盾及其缓和,故A项错误;

“保证了”的说法绝对化,而且材料没有涉及大学的发展,故B项错误;

中世纪大学的发展为人文主义兴起提供一定条件,但不是“直接推动”,故D项错误。

故选:C。

本题考查中世纪的欧洲,解题的关键是解读分析材料“教皇支持大学,一方面是为了摆脱地方教会对大学的控制,另一方面利用大学在宗教上的影响力去反对宗教异端”、“对于国王来说,大学培养的诸多人才,可以充当国王的官吏”、“对于城市来说,大学的存在为城市带来好名声和商业繁荣”,结合教皇、国王以及城市支持大学的目的以及中世纪欧洲社会的特点解答。

本题考查中世纪欧洲社会的特征,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.【答案】D

【解析】根据材料“11-12世纪的西欧城市中,农奴和有农奴身份的手工业者都是商品的私有者和交易者。封建主参加交易,必须承认对方的独立意志和平等身份,因而吸引大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇”可知城市的兴起促进了封建关系的解体,D项正确;

根据材料“大批农奴、自由农和小贵族抛弃庄园奔向城镇”可知庄园经济发展受到影响,没有体现庄园经济商业化,排除A项;

根据材料可知封建主参加交易,必须承认农奴和有农奴身份的手工业者的独立意志和平等身份,没有提高世俗君主的地位,排除B项;

根据所学知识,11—12世纪西欧是封建社会,材料不能说明城市的兴起奠定了民主政治的基础,排除C项。

15.【答案】C

【解析】根据材料“14世纪,欧洲一些封建主在易北河、塞纳河一带设立征税站,如果船载谷物沿塞纳河行驶200英里,花费的钱将达到所载谷物售价的一半。后来,欧洲君主为商人提供保护,颁布了统一法律,废除领主特权”可知,欧洲君主为商人提供保护,颁布了统一法律,废除领主特权,打击了封建割据势力,C项正确;

宗教改革后新兴民族国家产生,排除A项;

城市自治发展,市民政治地位的提高,排除B项;

材料与近代法律体系的建立无关,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了中世纪欧洲,要求学生结合中世纪欧洲的特征及影响来分析。

本题主要考查了中世纪欧洲,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】B

【解析】根据“中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国的政治文明明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国”可以看出,不同区域的文明有不同的特色,说明区域文明的多元性,B项正确。

材料没有强调宗教信仰,排除A项;

材料与民族冲突无关,“常态”的表述也是错误的,排除C项;

不同文明的经济基础并不一样,排除D项。

故选:B。

本题考查中古欧洲的封建制度。解题的关键信息是“中古时期,西欧的封建制度明显不同于拜占庭和俄罗斯的中央集权,阿拉伯帝国的政治文明明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国”。

本题考查中古欧洲的封建制度,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.【答案】C

【解析】根据材料“自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并实现不同文明的交融”可知,图示班图人的迁徙,结合所学知识可知11世纪末,班图人建立了津巴布韦国家,②正确,西非班图居民培育出了甜高粱和棉花等农作物,驯养了绵羊和山羊等,掌握了冶铁技术,伴随着其迁徙,将这些也传播到了迁入地,③正确,C项正确;

8-15世纪,加纳、马里和桑海等国家先后兴起,①与材料无关,排除A项;西方文明的源地是古希腊,④错误,排除BD项。

故选:C。

本题主要考查了古代人类的迁徙和区域文化的形成,要求学生结合古代人类的迁徙和区域文化形成的特征和影响来分析。

本题主要考查了古代人类的迁徙和区域文化的形成,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】B

【解析】根据“255年夏季进入阿克苏姆王国加巴扎港口船只情况的统计”表格信息可以看出,当时进出阿克苏姆王国港口的船只来源地比较广泛,说明与阿克苏姆王国进行贸易的国家和地区较多,体现了对外贸易的繁荣,B项正确;

进出阿克苏姆王国地区的船只较多并不能说明阿克苏姆王国成为地区海洋强国和控制了印度洋商路,更不代表它继承了古埃及文明,排除ACD项。

故选:B。

本题考查了古埃及文明,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古埃及文明,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】A

【解析】根据材料“在印度次大陆,人们第一次发现可以用棉花纤维纺线。几乎就在同时代,生活在今天秘鲁海岸一带的人们在完全不知道南亚发展的情况下,也做出了相同的尝试。”结合所学知识可知,古代文明在彼此无交流的情况下都发展了相似的棉花的纺纱和织布技术,由此可知,古代文明是多源头发展的,A项正确;

材料中的文明彼此没有交流,排除B项;

材料中没有体现文明的融合,排除C项;

材料主旨不是在比较文明之间的差距,排除D项。

故选:A。

本题主要考查人类文明的交流,要求学生结合人类文明交流的特征来分析。

本题主要考查人类文明的交流,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】B

【解析】根据材料“非洲和美洲虽然独立发展起自己的文明,但他们都经历了农业的产生和发展,社会分工引起的社会分化和统治阶级的产生,以及国家制度的建立”可知,非洲和美洲都经历了农业的产生和发展,并建立国家制度,说明非洲和美洲发展具有统一性,B项正确;

A与材料无关,排除;

材料内容主要强调了非洲和美洲文明的统一性,而非强调美洲文明的独立性,排除C项;

材料内容强调了非洲和美洲文明历史发展的统一性,没有体现其根源,无法得出两者文明的同源性相关的结论,排除D项。

21.【答案】C

【解析】由题干可知,水与农业密切相关,玛雅人将羽蛇神到来和农业生产联系在一起,祈祷农业生产丰收,这说明玛雅人重视农业生产,C项正确;

由题干看不出来玛雅历法的精准性,排除A项;

由所学可知,玛雅人采取极为原始的刀耕火种的农业生产方式,不是精耕细作,排除B项;

“重视供奉神灵”与题干主旨不符,排除D项。

故选:C。

本题考查玛雅文明,需要结合玛雅文明的特征和影响来解答。

本题考查玛雅文明,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

22.【答案】C

【解析】1500年前后地理大发现,使世界连为一个整体,早期殖民争夺使世界交往更为密切,C项正确;

宗教改革的时间是16-17世纪,科学革命的时间在17世纪,与材料不符,排除A项;

全球性的关联与民族国家无关,排除B项;

黑奴贸易属于早期殖民扩张的一部分,但与部分材料有关,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了新航路开辟,要求学生结合新航路开辟的特征和影响来分析。

本题主要考查了新航路开辟,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

23.【答案】A

【解析】依据材料“宗教动力、思想骚动、经济活力、技术进步和有效动员人力物力的民族君主国”,可以看出这些都为新航路开辟创造了条件,A项正确;

材料未涉及欧洲革命的影响,排除B项;

材料涉及的是新航路开辟的原因和条件,并未涉及科技发展,排除C项;

价格革命是新航路开辟带来的影响,排除D项。

24.【答案】C

【解析】根据材料“1522年9月6日,某国国王举行嘉奖仪式,特地制作了一个地球仪,赠送给生还的18位勇士,说:‘你们第一个拥抱了地球。’”并结合所学知识可知,材料反映了1519—1522年,麦哲伦船队完成人类历史上第一次环球航行,故C正确;

1492年,哥伦布横渡大西洋,抵达美洲,与材料无关,故A错误;

1487年,迪亚士最早到达非洲最南端,故B错误;

1497年,达 伽马开通了亚洲与非洲的海上航路,故D错误。

故选:C。

本题主要考查新航路开辟,要求学生结合新航路开辟的过程和影响来分析。

解答本题要搞清楚新航路开辟的特征和影响,学生要有一定的整合所学知识综合理解材料的能力。

25.【答案】C

【解析】根据材料中的“促进了新的植物、新的动物、新的恒星甚至新的人们和新的人类社会相继被发现”,说明新航路的开辟拓宽了人类的研究领域,故答案为C项。

材料没有涉及人文主义,排除A项;

材料没有反映近代科学与殖民扩张之间的关系,排除B项;

材料没有反映新航路开辟对经济发展的影响,排除D项。

26.【答案】D

【解析】根据材料“17世纪以后的一段时期,墨西哥、秘鲁经常出现土著人跑到山洞或他人难以企及的山岭中祭拜传统神灵的现象”并结合所学知识可知,17世纪该地区处于欧洲列强的殖民统治之下,深重的灾难导致其祭拜传统神灵,D项正确;

新航路开辟促进了文化传播与材料主旨不符,排除A项;

材料未涉及不同文明的冲突与融合,排除B项;

材料涉及的是早期殖民扩张带来的残酷性,排除C项。

故选:D。

本题主要考查殖民扩展的后果和历史影响,要求考生结合殖民扩展的特征和影响分析作答。

本题主要考查殖民扩展的后果和历史影响,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

27.【答案】B

【解析】通过观察图片,结合所学知识可知,新航路开辟后,西班牙的马尼拉大帆船来往穿梭于菲律宾和墨西哥之间的太平洋上,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉,B项正确;

在太平洋上往来的马尼拉大帆船上的货物并非欧洲生产的手工制品,排除A项;

日本生产的白银制品并非马尼拉大帆船运往墨西哥的主要货物,排除C项;

D与材料主旨不符,排除。

故选:B。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

28.【答案】A

【解析】据题意可知,美洲的马铃薯传入欧洲,欧洲的小麦传入美洲,说明世界不同地区之间的联系加强,物种在洲际之间进行交流,①②符合题意,A项正确;

马铃薯和小麦在欧洲、美洲之间的传播交流并不能说明生态环境遭到恶化,更不代表贸易中心的转移,③④不符合题意,排除BCD项。

故选:A。

本题考查的是新航路的开辟,解答本题需要掌握新航路的开辟的影响。

本题考查的是新航路的开辟,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

29.【答案】B

【解析】根据材料和所学知识可知,1500年以后,世界各大洲人口逐渐发生变化,其中美洲、非洲人口下降,而欧洲、亚洲人口上升,主要原因是新航路开辟之后,殖民活动使得美洲土著大量死亡,而黑奴贸易使得非洲人口流失,同时美洲的高产作物传入欧亚,促进了上述地区人口的增加,B项正确;

奴隶贸易使得非洲人口减少,排除A项;

1765年工业革命发生,与材料时间不符,排除C项;

亚洲人口增加的主要原因是高产作物传播,排除D项。

故选:B。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了新航路开辟的影响,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

30.【答案】C

【解析】依据材料“16世纪亚洲出口到葡萄牙的里斯本与奥斯曼帝国的黎凡特(本意为意大利以东的地中海土地)的胡椒年均数量统计”,结合图示可知葡萄牙开辟到达东方的新航路后传统商路受到冲击,但是16世纪20年代后,到达黎凡特的胡椒量赶上甚至超过到达里斯本的胡椒量,这反映了欧亚传统商路的重要性,C项正确;

材料无法体现香料贸易利润持续下滑,排除A项;

材料体现的是传统商路依然重要,排除B项;

D和材料主旨不符,排除。

故选:C。

本题考查了新航路开辟,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了新航路开辟,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

31.【答案】【小题1】作用:阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化,后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。史实:阿拉伯商人和旅行家将中国的造纸术和印度的“阿拉伯数字“等传入西方,促进西欧文化的发展。

【小题2】趋势:独立向整体发展。原因:生产力发展水平的影响。

【小题3】价值:反映了中瑞的贸易状况,对研究当时瑞典东印度公司的对华贸易具有重要。日记是研究当时瑞典东印度公司的一手史料,但需要同其他史料相互印证。

【解析】(1)本题考查阿拉伯帝国文化交流的贡献,依据材料“阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世的西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造由了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来”等信息并结合所学知识进行归纳。

(2)本题考查世界文明交流与发展的相关知识,依据材料“亚欧大陆以培育小麦为主的农耕中心,最先出现在西南亚的美索不达米亚,以后向东西扩展,远及欧洲、北非、中亚以及南亚的印度河流域,随着阶级社会生产的发展”等信息并结合所学知识进行分析。

(3)本题考查历史研究的方法,主要结合史料的分类与价值进行分析。

本题主要考查世界文明交流的相关知识,要求运用所学分析解读材料信息,难度适中。

32.【答案】根据“这些特征包括:城市中心、由制度确立的国家的政治权力,纳贡或税收,文字,社会分为阶级或等级,巨大的建筑物,各种专门的艺术和科学,等等。……这一组特征在确定世界上不同地域不同时期的文明的性质时,可以用作一般的指南。”可得出赞同四大文明古国的说法;古中国:根据所学,概括夏商周的具体内容,可得出夏商周时期都有政治中心,即都城形成王宫建筑群;形成分封制、宗法制、礼乐制;井田制;比较成熟的汉字:甲骨文。古埃及:根据所学可得出公元前3100年左右,建立起比较完善的官僚系统;金字塔的建造;丰富多彩的神话和文学故事,象形文字。古印度:根据所学可得出公元前6世纪,形成一系列国家;种姓制度;佛教、史诗、创造了1到9的数字,发明了“0”。古巴比伦:结合所学可得出约公元前18世纪,汉谟拉比建立了君主专制制度;原有城市成为向宫廷纳贡的地方行政单位;《汉谟拉比法典》。最后总结可得出以上史实可以证明,古中国、古埃及、古印度、古巴比伦都形成了符合文明象征的相关内容,可以称之为四大文明古国。

故答案为:

示例一:赞同四大文明古国的说法。

古中国:夏商周时期都有政治中心,即都城形成王宫建筑群;形成分封制、宗法制、礼乐制;井田制;比较成熟的汉字:甲骨文

古埃及:公元前3100年左右,建立起比较完善的官僚系统;金字塔的建造;丰富多彩的神话和文学故事,象形文字

古印度:公元前6世纪,形成一系列国家;种姓制度;佛教、史诗、创造了1到9的数字,发明了“0”。

古巴比伦:约公元前18世纪,汉谟拉比建立了君主专制制度;原有城市成为向宫廷纳贡的地方行政单位;《汉谟拉比法典》

以上史实可以证明,古中国、古埃及、古印度、古巴比伦都形成了符合文明象征的相关内容,可以称之为四大文明古国。

示例二:“四大文明古国”的说法需要修改。

古中国、古埃及、古印度、古巴比伦产生文明的时间并不相同,如果以此作为判断文明古国的依据,那么古希腊以及美洲的玛雅、印加帝国都可以作为文明古国。

古希腊:公元前2千世纪,诞生克里特文明和迈锡尼文明。公元前8—6世纪,城邦制度逐渐发展起来;雅典是民主政治的典型;古希腊的神话、悲剧和喜剧是世界文学的瑰宝。

玛雅文明:玛雅人以种植玉米为主的农业;城市建筑精美;氏族首领、贵族和祭司构成统治阶级;发明了独特的文字,用复杂的历法纪年,采用20进制,知道“零”的概念。

印加帝国:马丘比丘城;全国划分为四大政区;编制详细的人口调查表。

综上所述,由于文明的起源地不止四个,而是更多个,各地区进入文明的时间也有很大差别,因此,“四大文明古国”的说法,从“古”的标准、从“大”的标准来看都是不确定的,所以“四大文明古国”的说法并不准确,应改为多个文明古国。

示例三:“四大文明古国”的说法是错误的。

虽然“四大文明古国”都符合“文明”的大部分特征,但它的产生并不是学术界认可的研究成果。

“四大文明古国”的说法是特定历史条件下的产物:近代以来,中国面临着西方列强的入侵,民族危机日益加深,半殖民地半封建社会的程度不断加深,戊戌维新失败后,中国传统文化遭到严峻挑战,民族信心受到了严重的打击,以梁启超为代表的资产阶级维新派认为开启民智、维护传统文化以提振民族信心是当务之急,在其宣传下,“四大文明古国”的说法广泛传播。

“四大文明古国”的称呼是不确切的。因为对于古中国、古埃及、古印度和古巴比伦这四个国家的判断标准不确定;指代的地域不准确;与新的考古成就不切合。因此它并不是学术界认可的考古学或历史学研究成果。

所以,“四大文明古国”只是近代时期出现的带有特殊目的的说法,不具有史学价值。

【解析】本题考查四大文明古国,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查四大文明古国,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

33.【答案】信息:根据材料“朗姆酒也成了英国水手和海军的日常配给,加了柠檬和酸橙汁的朗姆酒,还解决了一个让所有国家都头疼的问题——坏血病”可知,朗姆酒成为英国水手和海军的日常配给。

历史现象:根据信息并结合所学知识可知,朗姆酒成为海军和水手的日常配备,反映了新航路的开辟促进了人们饮食结构的变化。

概述和评价:根据历史现象并结合所学知识,可以从新航路开辟后物种传播的过程、新航路开辟后物种传播的影响等角度进行概述和评价。应做到史实准确、史论结合。

故答案为:

信息:朗姆酒成为英国水手和海军的日常配给。

历史现象:新航路的开辟促进了人们饮食结构的变化。

概述和评价:新航路开辟后,世界各地区,各民族之间的联系日益密切,玉米、马铃薯、甘薯等美洲的物种陆续传播到欧洲、亚洲、非洲等地,美洲作物外传的同时,也有很多欧亚作物传入美洲,主要有粮食类的小麦、大麦、水稻,经济类的甘蔗等,此外还有水果,蔬菜和一些动物。食物物种在全球范围内的交流传播,丰富了人们的饮食选择,改变了人们的饮食习惯,对经贸和环境产生了一定影响。

【解析】本题主要考查新航路的开辟、殖民扩张的后果和历史影响,解答本题需根据材料中的关键信息“朗姆酒也成了英国水手和海军的日常配给,加了柠檬和酸橙汁的朗姆酒,还解决了一个让所有国家都头疼的问题——坏血病”及新航路开辟、殖民扩张的历史影响进行分析。

本题主要考查新航路的开辟、殖民扩张的后果和历史影响,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识,论证、探讨问题及描述、阐释历史事物的能力,难度中等。

第1页,共1页

同课章节目录