1.1《黄山记》课件1

图片预览

文档简介

课件45张PPT。沁园春·忆黄山

[宋]汪 莘

三十六峰,三十六溪,长锁清秋。对孤峰绝顶,云烟竞秀;悬崖峭壁,瀑布争流。洞里桃花,仙家芝草,雪后春正取次游。,亲曾见,是龙潭白昼,海涌潮头。当年黄帝浮丘,有玉枕玉床还在不?向天都月夜,遥闻凤管;翠微霜晓,仰盼龙楼。砂穴长红,丹炉已冷,安得灵方闻早修?谁如此,问源头白鹿,水畔青牛。第1课 黄山记【赏析】 汪莘早年曾于黄山屏居,黄山的雄奇壮丽给他留下了深刻的印象。他非常清晰地把黄山主要的美景都形象鲜明地描绘下来,又把有关黄山的主要神话传说融合其间。词的上片写黄山的壮丽,重在实写。开篇三句以白描手法写出黄山的总体画面,意境开阔。由总到分,由大背景到特定镜头,有静有动,动静结合,层次分明地描绘了黄山的雄奇壮丽。随后下片写黄山的神奇,重在虚写。开头由实入虚,作者插上联想的翅膀,以“当年”一词引入“黄帝浮丘”的故事,远接上片“洞里桃花,仙家芝草”两句。所以接着词人就来个神游天国。以“向”字领起,写自然奇观,这种自然奇观,在黄山是很难见到的,故词人翘首仰盼,一冀奇迹出现。——这一笔是词人美丽的畅想,也是给现实的美景披上一层神秘的面纱。最后“问源头白鹿,水畔青牛”这一问, 以青牛溪收尾,这青牛也许会知道仙人修炼的事吧。词人没明点出,让读者去纵情畅想,慢慢咀嚼,全篇虚实相生,构思巧妙,运笔灵活,联想丰富, 形象鲜明,清丽秀逸,韵味隽永。

【思考】 这首题为“忆黄山”的词,是怎样虚实结合写黄山之美的?

【提示】 画线部分为思考答案。 写作素材积累知能优化演练基础自主学案课堂互动探究美文佳作欣赏第

1

课

黄山记基础自主学案三、词语辨析

(1)委托·委派

委托:把事情托付给别人或别的机构。委托人和被委派人是代理关系。

委派:派人担任职务或完成某项任务。委派人和被委派人是隶属关系。

例:①采购代理机构有权对采购人______的项目进行审查、论证,核实有关情况。

②环境保护部十分重视和关心新疆环保战线的广大职工,特_______专人赴乌鲁木齐慰问。委托委派(2)界线·界限

界线:指两个区域的分界线,较具体;不同事物的分界。

界限:指不同事物的分界;尽头处,限度。

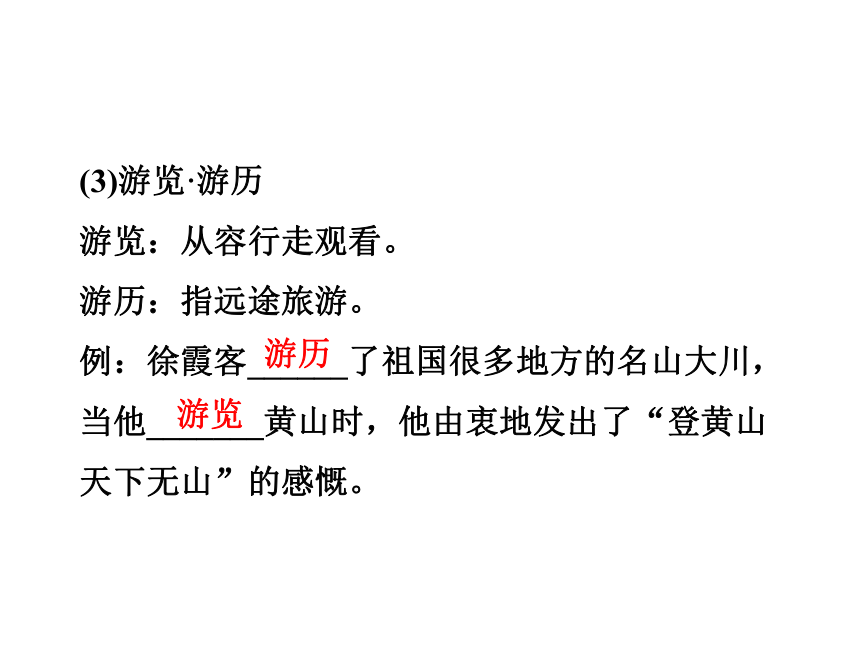

例:对于农村宅基地______的划分,一定要仔细清楚,分清是非______,避免不必要的争闹。界线界限(3)游览·游历

游览:从容行走观看。

游历:指远途旅游。

例:徐霞客______了祖国很多地方的名山大川,当他_______黄山时,他由衷地发出了“登黄山天下无山”的感慨。游历游览四、词语释义

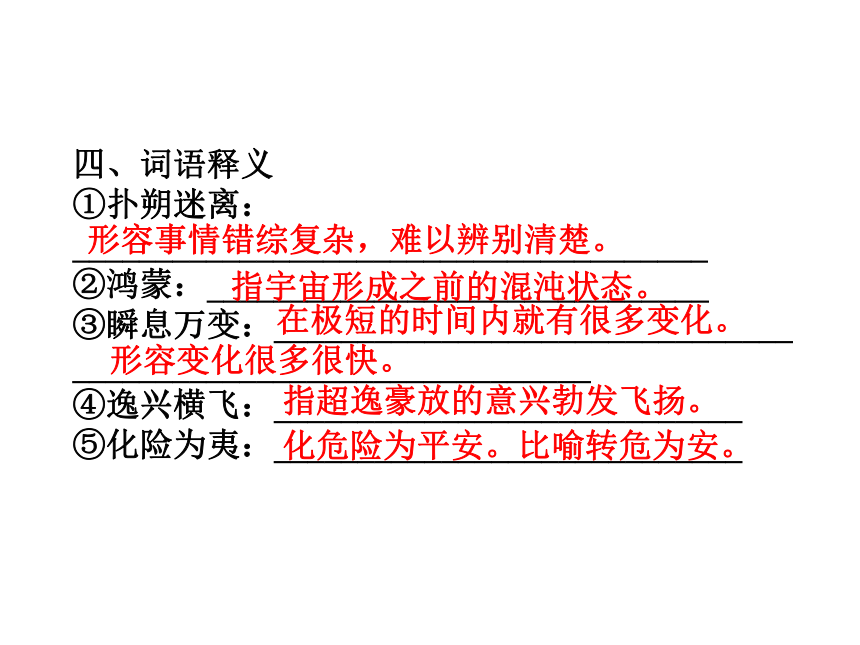

①扑朔迷离:

______________________________________

②鸿蒙:______________________________

③瞬息万变:_______________________________

_______________________________

④逸兴横飞:____________________________

⑤化险为夷:____________________________形容事情错综复杂,难以辨别清楚。指宇宙形成之前的混沌状态。 在极短的时间内就有很多变化。形容变化很多很快。指超逸豪放的意兴勃发飞扬。化危险为平安。比喻转危为安。五、文学常识

1.走近作者

徐迟 (1914-1996),原名商寿,

浙江吴兴人。1934年肄业于苏

州东吴大学。1932年开始文学

创作。 1936年出版第一部诗集

《二十岁人》。抗战爆发后,辗转于上海、香港、重庆,曾与戴望舒、叶君健合编英文版《中国作家》,协助郭沫若编辑《中原》月刊,创作和翻译了不少作品。抗战胜利后,由重庆抵上海,曾一度回故乡教书。解放后,先后任《人民中国》 (英文版)编辑、《诗刊》副主编。1960年调入湖北文联从事专业创作,创作了大量的诗歌、散文和特写。粉碎“四人帮”以后,创作了一系列脍炙人口的报告文学。如描写科学家生活的《地质之光》、《________________》等,受到广泛好评。曾荣获1981年全国优秀报告文学一等奖。哥德巴赫猜想2.资料链接

黄山,古称黟(Yī)山,唐朝改名黄山。在今安徽省歙县、太平、休宁、黟县之间,是我国最著名的风景区之一。这里山峰劈地摩天,云凝碧汉,气象万千;青松苍郁虬劲,刚毅挺拔;烟云翻飞缥缈,波澜起伏,浩瀚似海;巧石星罗棋布,惟妙惟肖;温泉终年喷涌,无色无臭,可饮可浴。奇松、怪石、云海、温泉,被称为“黄山四绝”。兼具“泰岱之雄伟”、“华山之峻峭”、“衡岳之烟云”、“匡庐之飞瀑”、“雁荡之巧石”、“峨嵋之清凉”,明代徐宏祖赞誉为“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”。历代文人学者多来此游览。六、整体预知课堂互动探究[文脉·探究]

1.课文共四个部分,各部分的主要内容是什么?

【提示】 第一部分想像大自然怎样创造形成黄山这处胜境,实际上介绍了黄山景物的特色:云海、奇松、温泉、飞瀑,写出黄山“奇”、“险”的特点。第二部分从史前、唐宋、元明清以后三个时期写黄山的登山史。第三部分按游踪写登天都峰的过程,与第二部分对比,形成古今、虚实相映,点明题旨:“属于少数人的幸福已属于多数人。”第四部分写在黄山之巅所见黄山的四大景观:云海、苍松、日出、摄身光,和第一部分的“奇”字紧扣。2.在第二部分中,作者为什么要大量引用传说、诗文?这一部分与全文的中心有什么关系?

【提示】 第二部分写的是古人攀登黄山的历史。写黄帝在这里飞升的“传说”,增加黄山的神秘色彩,使黄山显得更有魅力。写李白等人的诗文,表现了黄山的险峻,登山的艰难,也丰富了文章的内容。这一部分回顾几千年来,只有少数像李白这样不畏险阻的人才能登上黄山,其余的人都是只能乘兴而来、败兴而归,这就为下文歌颂我们的时代和人民伏下一笔。3.第三部分写我们登山的情况,作者采用了怎样的手法突出文章中心的?

【提示】 (1)对比:把前人攀缘险峰的石级与现在有铁栏杆的宽阔的石级作对比;以古代旅行家的心情、遭遇与我们“直上,直上,直上”“却无可战栗”作对比。(2)记叙与议论相结合,记叙为议论作依据。写昔日天都峰之险,而今天却化险为夷,这是石工们的功劳,所以引出议论,“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人。虽然这里历代有人开山筑道,却只有这时代才开成了山,筑成了道。”突出了文章的中心。4.第四部分与前面的内容是什么关系?这一部分的主要内容是什么?

【名师点拨】 第四部分承第一部分黄山景观的“奇”而来。重点写黄山“奇”在何处。在作者看来,黄山“奇”在“变化无定”上,云海漂泊无定,景物瞬息万变,群峰时隐时现,忽而旭日东升,忽而倾盆大雨,从彩虹到神奇的摄身光,写尽黄山的险与奇,把景色的奇异淋漓尽致地表现出来。5.本文与其他游记写法有什么不同?

【名师点拨】 其一,开头落笔不凡。本文不像一般游记那样从登山写起,而是居高临下,从大自然如何安排黄山胜景这个角度起篇,气势磅礴。在介绍黄山概貌后,又写几千年来人们攀登黄山的历史,数千年中极少有人能攀上黄山之巅的史实,烘托了“险”字,从而引导读者从宇宙变迁、人类发展的宏观高度去认识黄山,能增加本文的大气磅礴的特色和深邃的思想意义。其二,写游山经过时作者突破了一般由近及远或由下而上地去写,作者选择最能突出黄山特色的几种景物进行重点描写。[细剖·深析]

[楼主]

游记一般通过记叙旅游过程中的见闻,表达作者的思想情感。它通常以游踪为线索,采用移步换景的写法,展示沿途的自然风光、风俗人情;但是《黄山记》作为一篇游记,我却找不出作者的游踪,也理不出本文的行文思路,虽然文章明显地分成四个部分,但这四个部分是怎样的关系?请各位好友帮我梳理一下本文的行文思路。[沙发]

本文作者突破了一般由近及远或由下而上地去写黄山,而选择最能突出黄山特色的几种景物重点描写。以跳跃的思路,从宏观,从历史,从想像,从实际游历各个方面予以表现,贯穿其中的是作者面对黄山雄姿奇景所迸发的钦敬慕仰之情,从而跳出就山写山的局限,成就了一篇独出机杼的佳作。[板凳]

游记完全可以灵活地来写,把个人的独得之感与对景物特征的状写结合起来表现。形式可以多样,顺从时间、空间的自然推移顺序来写,固然可以,打破这种方式当然也可以。本文虽为游记,但记游不是目的,而是表达对祖国山河的热爱和对社会主义事业的赞颂之情。[三楼]

本文与其他游记写法的确不同。本文不像一般游记那样从登山写起,而是居高临下,从大自然如何安排黄山胜景这个角度起篇,气势磅礴。在介绍黄山概貌后,又写几千年来人们攀登黄山的历史,数千年中极少有人能攀上黄山之巅的史实,烘托了“险”字。第二、三部分承“险”字展开,形成古今虚实相映之势。一、二部分能引导读者从宇宙变迁、人类发展的宏观高度去认识黄山,能增加本文的大气磅礴的特色和深邃的思想意义。第四部分点明只有在今天,这雄奇险峻的地方才成了人民的“公园”! 写作素材积累游记的特色

本文是一篇独出心裁的游记文章,文章叙写了黄山雄放瑰奇的景色,赞叹大自然的崇高卓越,赞美祖国的大好河山,赞美能使“绝处已经逢生”,能让“属于少数人的幸福已属于多数人”的伟大时代,激发起人们对祖国的壮丽河山、对社会主义新时代的热爱。在写法上具有以下鲜明特点:1.取材广泛独到,别出心裁。

大凡游记佳作,笔力所至,山峰险壑、奇景异物、流泉飞瀑、飞禽走兽都跃然纸上。作者笔力雄浑,挥洒自如,突出黄山的奇险,但又不局限于此,能从多个方面、多个角度选取材料。自然景观、古人登山历史、神话传说、前人诗文倾诸笔端;黄山的形成、地理构造、天文气象、作者的联想一并入文,丰富了文章的内容,增添了文章的诗情画意,多层次、多侧面地表现黄山,反映了深刻的社会主题。2.写景不同凡响,语言耐人寻味。

作者对黄山奇景的描绘可谓神来之笔。七十二峰高风峻骨,险壑迭出;云海忽聚忽散,漂泊不定;奇松铁骨冰肌,矫健多姿;初升太阳鲜红无比;摄身光神奇罕见;一道温泉能治百病;溪流飞瀑煞是壮观……作者采用荒诞的手法,驰骋奇特瑰丽的想象,采用清新华美的语言,调遣多种修辞手法,极兴致之所至,大跨度跳跃,超时空组合,融现实的自然景观与荒诞的幻异奇观为一体,扑朔迷离,令人心驰神往。把初升太阳比作“腾空的火球”“琉璃宝灯”;风云汇聚便如“笙管齐鸣,山呼谷应”“雪浪滔滔”;云雾缭绕好比一座繁忙的“海港”,隐于云海中的山峰成了海中“暗礁”,并由此想到自己“想扬帆出海去”。这些描写突出了景物特点,写得有声有色、有情有势,虚实相生,酣畅淋漓。●随堂练笔

请仿照本文虚实结合的手法,从你熟悉的人文景观或自然景观中任选一处,分别从历史和现实的角度加以记叙描写,以展示景观的历史纵深感。不少于150字。1.课内素材开发

徐迟在《黄山记》里,展现了对祖国河山、对我们美好时代的深沉真挚的热爱之情。这感情寓于两个伟大的形象——自然与人类之中。 自然诱惑人类,人类钟情自然。林木溪泉,花草禽兽,宝光彩虹,相映成趣,声色相辉的山水胜地黄山,激发了作者充溢胸际的对“崇高、卓越而美的”大自然的赞美之情。人与自然形神相通,达到了一种任情自适的精神境界。

大自然为人类安排了胜境,也留下了遗憾。千百年来,能登上黄山三大主峰的人寥寥可数,“可是在我们这个时代,这种情形一去不复返了”,“我们一行人全到了天都峰顶。千里江山,俱收眼底,黄山奇景,尽在足下”。文到此处,一种饱览胜景的幸福之感油然而生,一种成为江山主人的自豪之情在胸中激荡。正如作者所说,“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人”,“胜境已成为公园,绝处已经逢生”。[适用话题]

这则材料适用于“热爱自然”“走进自然”“与大自然和谐相处”等话题或相关材料作文中。2.鲜活素材速递

2010年12月,十多名复旦大学的学生被困黄山一段未开放的区域,为救学生,民警张宁海坠崖牺牲。这个事件被披露后,网上对这些学生有很多批评。有的指责学生没有对牺牲的警察表示敬意,自顾自地回了上海,有的批评学生不买票,自己择路上山,还有的则批评学生选择了冒险,却让警察为他们牺牲。其中,对牺牲者不敬,事后证明不是事实。而不买票自行上山,我们姑且不分析其中的原因,而对于这些冒险的学生,我们不妨给予这样的劝告:既然选择了冒险,就应该事先做比较充分的准备,包括了解气象资料,准备合适的登山设备,作为年轻人,不是不能冒险,但冒险之前,得有起码的科学精神,要把风险减少到最小。

[适用话题]

这则材料适用于“谈冒险”“凡事预则立不预则废”“认识自己”等话题或相关材料作文中。美文佳作欣赏黄山绝壁松

冯骥才

黄山以石奇、云奇、松奇名天

下。然而登上黄山,给我以震

动的是黄山松。

黄山之松布满黄山。由深深的

山谷至大大小小的山顶,无处

无松。可是,我说的松只限于

山上的松。山上有名气的松树颇多,如迎客松、望客松、黑虎松、连理松等等,都是游客们争相拍照的对象,但我说的不是这些名松,而是那些生在极顶和绝壁上不知名的野松。

黄山全是石峰。裸露的巨石侧立千仞,光秃秃没有土壤,尤其那些极高的地方,天寒风疾,草木不生,苍鹰也不去那里,一棵棵松树却破石而出,伸展着优美而碧绿的长臂,显示其独具的气质。世人赞叹它们独绝的姿容,很少去想在终年的烈日下或寒飙中,它们是怎样存活和生长的?一位本地人告诉我,这些生长在石缝里的松树,根部能够分泌一种酸性物质,腐蚀石头的表面,使其化为养料被自己吸收。为了从石头里寻觅生机,也为了牢牢抓住绝壁,以抵抗狂风不期而至的撕扯与摧折,它们的根必须日日夜夜与石头搏斗着,最终不可思议地穿入坚如钢铁的石体。细心便能看到,这些松根在生长和壮大时常常把石头挣裂!还有什么树木有如此顽强的生命力?我在迎客松后边的山崖上仰望一处绝壁,看到一条长长的石缝里生着一株幼小的松树。它高不及一米,却旺盛而又有活力。显然,曾有一颗松子飞落到这里,在冰冷的石缝间,什么养料也没有,它却奇迹般生根发芽,生长起来。如此幼小的树也能这般顽强?这力量是来自物种本身,还是在一代代松树坎坷的命运中磨砺出来的?我想,一定是后者。我又发现,山上之松与山下之松绝不一样。那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它遒劲和富于弹性的树干,是长期与风雨搏斗的结果;它远远地伸出的枝叶是为了更多地吸取阳光……这一代代艰辛的生存记忆,已经化为一种个性的基因,潜入绝壁松的骨头里。为此,它们才有着如此非凡的性格与精神。它们站立在人迹罕至的地方。那些荒峰野岭的极顶,那些下临万丈的悬崖峭壁,那些凶险莫测的绝境,常常可以看到三两棵甚至只有一棵孤松,十分夺目地立在那里。它们彼此姿态各异,神情各异,或英武,或肃穆,或孤傲,或寂寞。远远望着它们,会心生敬意;但它们——只有站在这些高不可攀的地方,才能真正看到天地的浩荡与博大。于是,在大雪纷飞中,在夕阳残照里,在风狂雨骤间,在云烟明灭时,这些绝壁松都像一个个活着的人:像站立在船头镇定又从容地与激浪搏斗的艄公,战场上永不倒下的英雄,沉静的思想者,超逸又具风骨的文人……在一片光亮晴空的映衬下,它们的身影就如同用浓墨画上去的一样。别以为它们都像画得那么漂亮。有的枝干被飓风吹折,暴露着断枝残干,而另一些枝叶仍很苍郁;有的被酷热与冰寒打败,只剩下赤裸的枯骸,却依旧尊严地挺立在绝壁之上。于是,一个强者应当有的品质——刚强、坚韧、适应、忍耐、奋取与自信,它全都具备。

现在可以说了,在黄山名绝天下的奇石奇云奇松中,石是山的体魄,云是山的情感,而松——绝壁之松则是黄山的灵魂。【赏评】 此文运用比喻、拟人、对比等修辞手法,生动形象,异彩纷呈。文中多处描写,别具一格,寥寥数语,鲜明形象就跃然而出。

[宋]汪 莘

三十六峰,三十六溪,长锁清秋。对孤峰绝顶,云烟竞秀;悬崖峭壁,瀑布争流。洞里桃花,仙家芝草,雪后春正取次游。,亲曾见,是龙潭白昼,海涌潮头。当年黄帝浮丘,有玉枕玉床还在不?向天都月夜,遥闻凤管;翠微霜晓,仰盼龙楼。砂穴长红,丹炉已冷,安得灵方闻早修?谁如此,问源头白鹿,水畔青牛。第1课 黄山记【赏析】 汪莘早年曾于黄山屏居,黄山的雄奇壮丽给他留下了深刻的印象。他非常清晰地把黄山主要的美景都形象鲜明地描绘下来,又把有关黄山的主要神话传说融合其间。词的上片写黄山的壮丽,重在实写。开篇三句以白描手法写出黄山的总体画面,意境开阔。由总到分,由大背景到特定镜头,有静有动,动静结合,层次分明地描绘了黄山的雄奇壮丽。随后下片写黄山的神奇,重在虚写。开头由实入虚,作者插上联想的翅膀,以“当年”一词引入“黄帝浮丘”的故事,远接上片“洞里桃花,仙家芝草”两句。所以接着词人就来个神游天国。以“向”字领起,写自然奇观,这种自然奇观,在黄山是很难见到的,故词人翘首仰盼,一冀奇迹出现。——这一笔是词人美丽的畅想,也是给现实的美景披上一层神秘的面纱。最后“问源头白鹿,水畔青牛”这一问, 以青牛溪收尾,这青牛也许会知道仙人修炼的事吧。词人没明点出,让读者去纵情畅想,慢慢咀嚼,全篇虚实相生,构思巧妙,运笔灵活,联想丰富, 形象鲜明,清丽秀逸,韵味隽永。

【思考】 这首题为“忆黄山”的词,是怎样虚实结合写黄山之美的?

【提示】 画线部分为思考答案。 写作素材积累知能优化演练基础自主学案课堂互动探究美文佳作欣赏第

1

课

黄山记基础自主学案三、词语辨析

(1)委托·委派

委托:把事情托付给别人或别的机构。委托人和被委派人是代理关系。

委派:派人担任职务或完成某项任务。委派人和被委派人是隶属关系。

例:①采购代理机构有权对采购人______的项目进行审查、论证,核实有关情况。

②环境保护部十分重视和关心新疆环保战线的广大职工,特_______专人赴乌鲁木齐慰问。委托委派(2)界线·界限

界线:指两个区域的分界线,较具体;不同事物的分界。

界限:指不同事物的分界;尽头处,限度。

例:对于农村宅基地______的划分,一定要仔细清楚,分清是非______,避免不必要的争闹。界线界限(3)游览·游历

游览:从容行走观看。

游历:指远途旅游。

例:徐霞客______了祖国很多地方的名山大川,当他_______黄山时,他由衷地发出了“登黄山天下无山”的感慨。游历游览四、词语释义

①扑朔迷离:

______________________________________

②鸿蒙:______________________________

③瞬息万变:_______________________________

_______________________________

④逸兴横飞:____________________________

⑤化险为夷:____________________________形容事情错综复杂,难以辨别清楚。指宇宙形成之前的混沌状态。 在极短的时间内就有很多变化。形容变化很多很快。指超逸豪放的意兴勃发飞扬。化危险为平安。比喻转危为安。五、文学常识

1.走近作者

徐迟 (1914-1996),原名商寿,

浙江吴兴人。1934年肄业于苏

州东吴大学。1932年开始文学

创作。 1936年出版第一部诗集

《二十岁人》。抗战爆发后,辗转于上海、香港、重庆,曾与戴望舒、叶君健合编英文版《中国作家》,协助郭沫若编辑《中原》月刊,创作和翻译了不少作品。抗战胜利后,由重庆抵上海,曾一度回故乡教书。解放后,先后任《人民中国》 (英文版)编辑、《诗刊》副主编。1960年调入湖北文联从事专业创作,创作了大量的诗歌、散文和特写。粉碎“四人帮”以后,创作了一系列脍炙人口的报告文学。如描写科学家生活的《地质之光》、《________________》等,受到广泛好评。曾荣获1981年全国优秀报告文学一等奖。哥德巴赫猜想2.资料链接

黄山,古称黟(Yī)山,唐朝改名黄山。在今安徽省歙县、太平、休宁、黟县之间,是我国最著名的风景区之一。这里山峰劈地摩天,云凝碧汉,气象万千;青松苍郁虬劲,刚毅挺拔;烟云翻飞缥缈,波澜起伏,浩瀚似海;巧石星罗棋布,惟妙惟肖;温泉终年喷涌,无色无臭,可饮可浴。奇松、怪石、云海、温泉,被称为“黄山四绝”。兼具“泰岱之雄伟”、“华山之峻峭”、“衡岳之烟云”、“匡庐之飞瀑”、“雁荡之巧石”、“峨嵋之清凉”,明代徐宏祖赞誉为“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”。历代文人学者多来此游览。六、整体预知课堂互动探究[文脉·探究]

1.课文共四个部分,各部分的主要内容是什么?

【提示】 第一部分想像大自然怎样创造形成黄山这处胜境,实际上介绍了黄山景物的特色:云海、奇松、温泉、飞瀑,写出黄山“奇”、“险”的特点。第二部分从史前、唐宋、元明清以后三个时期写黄山的登山史。第三部分按游踪写登天都峰的过程,与第二部分对比,形成古今、虚实相映,点明题旨:“属于少数人的幸福已属于多数人。”第四部分写在黄山之巅所见黄山的四大景观:云海、苍松、日出、摄身光,和第一部分的“奇”字紧扣。2.在第二部分中,作者为什么要大量引用传说、诗文?这一部分与全文的中心有什么关系?

【提示】 第二部分写的是古人攀登黄山的历史。写黄帝在这里飞升的“传说”,增加黄山的神秘色彩,使黄山显得更有魅力。写李白等人的诗文,表现了黄山的险峻,登山的艰难,也丰富了文章的内容。这一部分回顾几千年来,只有少数像李白这样不畏险阻的人才能登上黄山,其余的人都是只能乘兴而来、败兴而归,这就为下文歌颂我们的时代和人民伏下一笔。3.第三部分写我们登山的情况,作者采用了怎样的手法突出文章中心的?

【提示】 (1)对比:把前人攀缘险峰的石级与现在有铁栏杆的宽阔的石级作对比;以古代旅行家的心情、遭遇与我们“直上,直上,直上”“却无可战栗”作对比。(2)记叙与议论相结合,记叙为议论作依据。写昔日天都峰之险,而今天却化险为夷,这是石工们的功劳,所以引出议论,“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人。虽然这里历代有人开山筑道,却只有这时代才开成了山,筑成了道。”突出了文章的中心。4.第四部分与前面的内容是什么关系?这一部分的主要内容是什么?

【名师点拨】 第四部分承第一部分黄山景观的“奇”而来。重点写黄山“奇”在何处。在作者看来,黄山“奇”在“变化无定”上,云海漂泊无定,景物瞬息万变,群峰时隐时现,忽而旭日东升,忽而倾盆大雨,从彩虹到神奇的摄身光,写尽黄山的险与奇,把景色的奇异淋漓尽致地表现出来。5.本文与其他游记写法有什么不同?

【名师点拨】 其一,开头落笔不凡。本文不像一般游记那样从登山写起,而是居高临下,从大自然如何安排黄山胜景这个角度起篇,气势磅礴。在介绍黄山概貌后,又写几千年来人们攀登黄山的历史,数千年中极少有人能攀上黄山之巅的史实,烘托了“险”字,从而引导读者从宇宙变迁、人类发展的宏观高度去认识黄山,能增加本文的大气磅礴的特色和深邃的思想意义。其二,写游山经过时作者突破了一般由近及远或由下而上地去写,作者选择最能突出黄山特色的几种景物进行重点描写。[细剖·深析]

[楼主]

游记一般通过记叙旅游过程中的见闻,表达作者的思想情感。它通常以游踪为线索,采用移步换景的写法,展示沿途的自然风光、风俗人情;但是《黄山记》作为一篇游记,我却找不出作者的游踪,也理不出本文的行文思路,虽然文章明显地分成四个部分,但这四个部分是怎样的关系?请各位好友帮我梳理一下本文的行文思路。[沙发]

本文作者突破了一般由近及远或由下而上地去写黄山,而选择最能突出黄山特色的几种景物重点描写。以跳跃的思路,从宏观,从历史,从想像,从实际游历各个方面予以表现,贯穿其中的是作者面对黄山雄姿奇景所迸发的钦敬慕仰之情,从而跳出就山写山的局限,成就了一篇独出机杼的佳作。[板凳]

游记完全可以灵活地来写,把个人的独得之感与对景物特征的状写结合起来表现。形式可以多样,顺从时间、空间的自然推移顺序来写,固然可以,打破这种方式当然也可以。本文虽为游记,但记游不是目的,而是表达对祖国山河的热爱和对社会主义事业的赞颂之情。[三楼]

本文与其他游记写法的确不同。本文不像一般游记那样从登山写起,而是居高临下,从大自然如何安排黄山胜景这个角度起篇,气势磅礴。在介绍黄山概貌后,又写几千年来人们攀登黄山的历史,数千年中极少有人能攀上黄山之巅的史实,烘托了“险”字。第二、三部分承“险”字展开,形成古今虚实相映之势。一、二部分能引导读者从宇宙变迁、人类发展的宏观高度去认识黄山,能增加本文的大气磅礴的特色和深邃的思想意义。第四部分点明只有在今天,这雄奇险峻的地方才成了人民的“公园”! 写作素材积累游记的特色

本文是一篇独出心裁的游记文章,文章叙写了黄山雄放瑰奇的景色,赞叹大自然的崇高卓越,赞美祖国的大好河山,赞美能使“绝处已经逢生”,能让“属于少数人的幸福已属于多数人”的伟大时代,激发起人们对祖国的壮丽河山、对社会主义新时代的热爱。在写法上具有以下鲜明特点:1.取材广泛独到,别出心裁。

大凡游记佳作,笔力所至,山峰险壑、奇景异物、流泉飞瀑、飞禽走兽都跃然纸上。作者笔力雄浑,挥洒自如,突出黄山的奇险,但又不局限于此,能从多个方面、多个角度选取材料。自然景观、古人登山历史、神话传说、前人诗文倾诸笔端;黄山的形成、地理构造、天文气象、作者的联想一并入文,丰富了文章的内容,增添了文章的诗情画意,多层次、多侧面地表现黄山,反映了深刻的社会主题。2.写景不同凡响,语言耐人寻味。

作者对黄山奇景的描绘可谓神来之笔。七十二峰高风峻骨,险壑迭出;云海忽聚忽散,漂泊不定;奇松铁骨冰肌,矫健多姿;初升太阳鲜红无比;摄身光神奇罕见;一道温泉能治百病;溪流飞瀑煞是壮观……作者采用荒诞的手法,驰骋奇特瑰丽的想象,采用清新华美的语言,调遣多种修辞手法,极兴致之所至,大跨度跳跃,超时空组合,融现实的自然景观与荒诞的幻异奇观为一体,扑朔迷离,令人心驰神往。把初升太阳比作“腾空的火球”“琉璃宝灯”;风云汇聚便如“笙管齐鸣,山呼谷应”“雪浪滔滔”;云雾缭绕好比一座繁忙的“海港”,隐于云海中的山峰成了海中“暗礁”,并由此想到自己“想扬帆出海去”。这些描写突出了景物特点,写得有声有色、有情有势,虚实相生,酣畅淋漓。●随堂练笔

请仿照本文虚实结合的手法,从你熟悉的人文景观或自然景观中任选一处,分别从历史和现实的角度加以记叙描写,以展示景观的历史纵深感。不少于150字。1.课内素材开发

徐迟在《黄山记》里,展现了对祖国河山、对我们美好时代的深沉真挚的热爱之情。这感情寓于两个伟大的形象——自然与人类之中。 自然诱惑人类,人类钟情自然。林木溪泉,花草禽兽,宝光彩虹,相映成趣,声色相辉的山水胜地黄山,激发了作者充溢胸际的对“崇高、卓越而美的”大自然的赞美之情。人与自然形神相通,达到了一种任情自适的精神境界。

大自然为人类安排了胜境,也留下了遗憾。千百年来,能登上黄山三大主峰的人寥寥可数,“可是在我们这个时代,这种情形一去不复返了”,“我们一行人全到了天都峰顶。千里江山,俱收眼底,黄山奇景,尽在足下”。文到此处,一种饱览胜景的幸福之感油然而生,一种成为江山主人的自豪之情在胸中激荡。正如作者所说,“我们这江山,这时代,正是这样,属于少数人的幸福已属于多数人”,“胜境已成为公园,绝处已经逢生”。[适用话题]

这则材料适用于“热爱自然”“走进自然”“与大自然和谐相处”等话题或相关材料作文中。2.鲜活素材速递

2010年12月,十多名复旦大学的学生被困黄山一段未开放的区域,为救学生,民警张宁海坠崖牺牲。这个事件被披露后,网上对这些学生有很多批评。有的指责学生没有对牺牲的警察表示敬意,自顾自地回了上海,有的批评学生不买票,自己择路上山,还有的则批评学生选择了冒险,却让警察为他们牺牲。其中,对牺牲者不敬,事后证明不是事实。而不买票自行上山,我们姑且不分析其中的原因,而对于这些冒险的学生,我们不妨给予这样的劝告:既然选择了冒险,就应该事先做比较充分的准备,包括了解气象资料,准备合适的登山设备,作为年轻人,不是不能冒险,但冒险之前,得有起码的科学精神,要把风险减少到最小。

[适用话题]

这则材料适用于“谈冒险”“凡事预则立不预则废”“认识自己”等话题或相关材料作文中。美文佳作欣赏黄山绝壁松

冯骥才

黄山以石奇、云奇、松奇名天

下。然而登上黄山,给我以震

动的是黄山松。

黄山之松布满黄山。由深深的

山谷至大大小小的山顶,无处

无松。可是,我说的松只限于

山上的松。山上有名气的松树颇多,如迎客松、望客松、黑虎松、连理松等等,都是游客们争相拍照的对象,但我说的不是这些名松,而是那些生在极顶和绝壁上不知名的野松。

黄山全是石峰。裸露的巨石侧立千仞,光秃秃没有土壤,尤其那些极高的地方,天寒风疾,草木不生,苍鹰也不去那里,一棵棵松树却破石而出,伸展着优美而碧绿的长臂,显示其独具的气质。世人赞叹它们独绝的姿容,很少去想在终年的烈日下或寒飙中,它们是怎样存活和生长的?一位本地人告诉我,这些生长在石缝里的松树,根部能够分泌一种酸性物质,腐蚀石头的表面,使其化为养料被自己吸收。为了从石头里寻觅生机,也为了牢牢抓住绝壁,以抵抗狂风不期而至的撕扯与摧折,它们的根必须日日夜夜与石头搏斗着,最终不可思议地穿入坚如钢铁的石体。细心便能看到,这些松根在生长和壮大时常常把石头挣裂!还有什么树木有如此顽强的生命力?我在迎客松后边的山崖上仰望一处绝壁,看到一条长长的石缝里生着一株幼小的松树。它高不及一米,却旺盛而又有活力。显然,曾有一颗松子飞落到这里,在冰冷的石缝间,什么养料也没有,它却奇迹般生根发芽,生长起来。如此幼小的树也能这般顽强?这力量是来自物种本身,还是在一代代松树坎坷的命运中磨砺出来的?我想,一定是后者。我又发现,山上之松与山下之松绝不一样。那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它遒劲和富于弹性的树干,是长期与风雨搏斗的结果;它远远地伸出的枝叶是为了更多地吸取阳光……这一代代艰辛的生存记忆,已经化为一种个性的基因,潜入绝壁松的骨头里。为此,它们才有着如此非凡的性格与精神。它们站立在人迹罕至的地方。那些荒峰野岭的极顶,那些下临万丈的悬崖峭壁,那些凶险莫测的绝境,常常可以看到三两棵甚至只有一棵孤松,十分夺目地立在那里。它们彼此姿态各异,神情各异,或英武,或肃穆,或孤傲,或寂寞。远远望着它们,会心生敬意;但它们——只有站在这些高不可攀的地方,才能真正看到天地的浩荡与博大。于是,在大雪纷飞中,在夕阳残照里,在风狂雨骤间,在云烟明灭时,这些绝壁松都像一个个活着的人:像站立在船头镇定又从容地与激浪搏斗的艄公,战场上永不倒下的英雄,沉静的思想者,超逸又具风骨的文人……在一片光亮晴空的映衬下,它们的身影就如同用浓墨画上去的一样。别以为它们都像画得那么漂亮。有的枝干被飓风吹折,暴露着断枝残干,而另一些枝叶仍很苍郁;有的被酷热与冰寒打败,只剩下赤裸的枯骸,却依旧尊严地挺立在绝壁之上。于是,一个强者应当有的品质——刚强、坚韧、适应、忍耐、奋取与自信,它全都具备。

现在可以说了,在黄山名绝天下的奇石奇云奇松中,石是山的体魄,云是山的情感,而松——绝壁之松则是黄山的灵魂。【赏评】 此文运用比喻、拟人、对比等修辞手法,生动形象,异彩纷呈。文中多处描写,别具一格,寥寥数语,鲜明形象就跃然而出。

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首