1.2《巩乃斯的马》课件

图片预览

文档简介

课件53张PPT。哲思短章

古城墙坚不可摧的秘密蜿蜒30多公里的南京明城墙,不仅是现存世界上最长的城墙,也是公认的现今保存最完整、最坚固的城墙之一,600多年栉风沐雨,依然坚不可摧;明城墙坚如磐石的秘密,就在于其修建过程中严格的质量管理——南京明城墙所用的砖块,都是长江中下游附近的府(州)、县烧制的。今天,细心的游客还可以在一些城砖上发现斑驳的铭文,除时间、州府名外还有监造官、烧窑匠、制砖人、提调官(运输官)的名字。

砖上刻人名的用意,用现在的话来说,就是要责任到人。无论是监造官、提调官,还是烧窑匠、制砖人,砖块质量如有问题,都会受到惩罚,谁也逃不掉。据记载,交砖时,检验官会让两名士兵抱砖相击,城砖不脱皮、不破碎,声音清脆,方为合格;如果城砖掉皮、破碎,声音混浊或有裂缝,则为不合格。不合格砖块一旦超过规定数量,则该批城砖即被定为不合格产品,必须重烧。如两度检验不合格,铭文中记录的有关提调官及各个环节的具体责任人就会受到严惩,重者甚至会被砍头。

责任到人的做法,以及严厉的处罚措施,使每一个参与建造城墙的个人和组织,都从心里对质量充满了敬畏。这是南京明城墙质量得以保证的一个重要原因。 修身名句

?己欲立而立人,己欲达而达人。 ——《论语·雍也》

赏读:孔子(在回答弟子子贡关于仁的问题时)说:“所谓仁,是说自己站得住,也让别人站得住。自己事事行得通,也让别人事事行得通。”

?举一隅不以三隅反,则不复也。 ——《论语·述而》

赏读:孔子说:“(教导弟子时)如果教给他东方,他却不能由此推知西、南、北三方,便不必再教下去了。”

?志于道,据于德,依于仁,游于艺。

——《论语·述而》

赏读:孔子说:“一个人的培养目标在于道,根据在于德,处理人际关系依靠仁,还要游憩于礼、乐、射、御、书、数六艺之中。”

?不义而富且贵,于我如浮云。 ——《论语·述而》

赏读:孔子说:“用不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。”知识卡片1.作家作品

周涛,原名周小涛,1946年3月15日出生,山西潞城县人,当代作家。著有诗集《神山》、《野马群》及散文《巩乃斯的马》、《哈拉沙尔随笔》等。少年随父迁徙新疆。1969 年毕业于新疆大学中文系,现为新疆军区创作室主任。曾获全国诗集奖和全军八一奖,1998年获首届鲁迅文学奖,系新边塞诗的代表人物。代表作有《野马群》《马蹄耕耘的历史》《鹰之击》《一座名叫博格达的峰峦所塑的雕像》等。

2.写作背景

1966-1976年是中国历史上一段特别悲惨的日子,因为发生了文化大革命运动。在“文革”时期,当时社会政治气氛压抑,人人自危,正常的社会生活被严重异化,人们内心压抑而痛苦。当时大批知识青年上山下乡,到农村、边疆、农场去生活、劳动,而1970年,作者周涛也来到巩乃斯草原一个农场接受“再教育”。“文革”间上山下乡的知青共1 600多万人,一代人的青春被集体荒废。作者身在此列。他是在“文革”期间政治气候极端险恶时,在伊犁巩乃斯大草原的农场里,体验到巩乃斯马的品格的。马给作者以勇气和幻想,从马的世界里作者找到了奔驰的诗韵,感受到生活不朽的壮美。

巩乃斯蒙语的意思是“太阳坡”,与香格里拉一样,散发着一种神秘的气息,牵引着读者的思绪,渲染着不同寻常的地域色彩。

3.审美视窗

青春有悔抑或无悔——知青下乡运动

1968年,毛泽东向全国人民发出了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育”的号召。从此,全国掀起了知识青年上山下乡运动的热潮。四十多年过去,再回首,那是一段无论何时都不会被忘记的岁月。 “有悔”和“无悔”,成为知青群体中对那一段特殊经历的分歧意见。“有悔”者,痛感时代对整整一代人的深重折磨,后悔自己做出的牺牲和命运的不公;“无悔”者,深感知青经历使自己磨练了意志、加速了成长,更以一种无法替代的方式,深切了解了自己安身立命的国家,从而奠定了整整一代人心智和意志的成熟。

面对现实,前者发出呐喊和谴责,有些人直接延伸出现实诉求;后者选择与接受现实并与之和解,其中很多人积极反哺当年插队所在地。预习作业

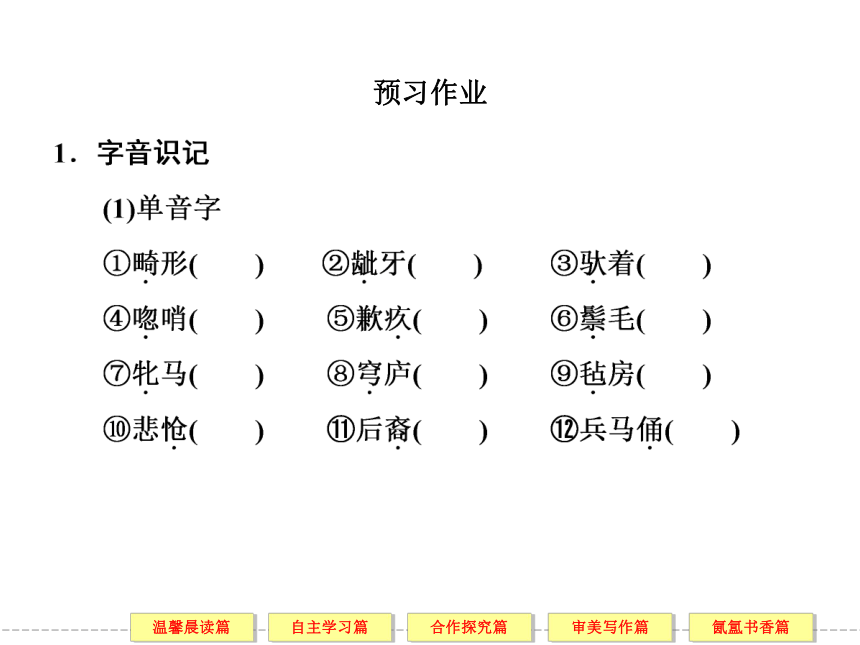

答案 (1)①jī ②zī ③tuó ④hū ⑤jiù ⑥zōng

⑦pìn ⑧qióng ⑨zhān ⑩chuàng ?yì ?yǒng

(2) ① sāi sài sè ②jī qǐ ③mài mò ④qū qǔ答案 (1)嘶鸣 厮打 (2)蓦然 夜幕 (3)云霄 宵夜 (4)喧闹 寒暄

3.近义辨析

(1)给予·赋予 “给予”可用于上对下,也可以是平级之间的,可用于比较抽象的事物,也可用于具体的、一般的事物。“赋予”一般是上对下,用于比较抽象的、重大的事情。“给予”可带名词性宾语,也常带动词性宾语。“赋予”只带名词性宾语。

例句:①企业家被________了更多的社会责任,企业的使命是为改善社会作出贡献。②虽然在特奥赛场上拼搏的是运动员,但是中国移动上海公司关注特奥、服务特奥的精神也________了人们更多感动。

(2)苍凉·苍劲 苍凉:凄凉。苍劲: ①(树木)苍老挺拔; ②(书法绘画)老练而雄健有力。

例句: ①快乐男生陈楚生的歌声忧郁而________,有一种被压抑的悸动,从这个平凡的小伙子口中唱出,一下子就打动了评委老师的心。 ②“迎奥运书画大赛”作品或清秀雅致或________沉稳,让人无法相信它们都出自白发苍苍的老人。

答案 (1)①赋予 ②给予 (2)①苍凉 ②苍劲4.词语解释

(1) 安贫知命:___________________________________

(2) 无与伦比:___________________________________

(3) 淋漓尽致:___________________________________

(4) 我行我素: ___________________________________

(5) 南柯一梦:____________________________________

(6) 海市蜃楼:____________________________________

答案

(1) 安于贫穷的生活,知晓自己的命运。

(2) 没有能比得上的(多含褒义)。

(3) 形容文章或谈话详尽透彻,也指暴露得很彻底。

(4) 不管别人怎么说,我还是照我本来的一套去做。

(5) 泛指一场梦,或比喻一场空欢喜。

(6) 比喻虚幻的事物。结构图示主旨归纳本文揭示了马作为人类朋友的特殊品格和艺术价值以及给作者的深刻启迪,赞扬了勇敢、自由、进取的精神和崇高友爱的感情,寄托了自己对不受羁绊的充满活力的生命境界的追求。重点突破 按照“比较引出——描写抒情——联想议论”的思路,把文章分为三个部分,并概括各部分主要内容。 提示 作者喜欢马,却并未直说,而是从“不爱马的人”谈起,这样写有什么好处?提示 这是采用了侧面衬托的表现手法。作者评价“不爱马的人”是“生气不足”、“对美的感觉迟钝”,通过这些,恰恰体现出作者对马的“情有独钟”。 文章借助对马的形象的描绘,表达了一种对不受羁绊的生命力与进取精神的向往与渴求。作品通过哪些方法揭示了马的特殊品格?提示 (1)比较。将马与牛、骆驼和驴子等动物进行比较,从形象、品性和与人类的关系等方面,揭示马与众不同的特点:它在广阔的草原上“是茫茫天地之间的一种尤物”,虽然接受了文明的洗礼,却仍然保持了自由的生命力,与人类是朋友而非奴隶,兼得文明与自然之长:“它奔放有力却不让人畏惧,毫无凶暴之相;它优美柔顺却不让人随意欺凌,并不懦弱”,故而认为“它是进取精神的象征,是崇高的化身,是力与美的巧妙结合”。很显然,马的形象寄托了作者自己对不受羁绊的自由的生命境界的追求。(2)以浓彩重墨详细描绘了两个场面、一个特写,写出了巩乃斯的“魂”,写出了马的“神”,写出了作者的精神寄托。

两幅奔腾驰骋的马的图画:一幅是巩乃斯大草原雪夜驰马图。马的狂奔与人的情感的宣泄合拍,生命的强力冲动抗拒着阴暗低沉的气候,在压抑的环境中使人重温到自由的快乐。一幅是暴雨雷电下万马奔腾的壮阔图景,作者用诗的语言描绘了这世间罕见的奇景,这古战场的再现,这交响乐伴奏下的复活的雕塑群和油画长卷。这是描写巩乃斯马的主体部分。在这个场景中,作者进一步展示了这种生命力的冲动达到极致时酒神式的狂乱奋发的境界,生命的潮流在自然的鞭策下纵横驰骋。一个特写:浓彩重墨详细描绘了两幅奔腾驰骋的马的图画,作者又在中间插入了对种公马的特写,借助对马的社会结构的肯定,表现了作者对现实社会的担忧。在那个人与人互相警惕、人人自危、动辄得咎的动荡年代,特写种马,将马群与人群比较,使作者得到启发:更强调作者对自由生命的追求。

(3)展开联想,揭示马与人类的艺术和历史生活的密切联系:托尔斯泰的爱马和坚信“这匹马能思考并且是有感情的”,马常和历史上的伟大人物和民族英雄一起被铸成铜像,成吉思汗的铁骑,中国名马的历史及其和民族历史的紧密相连,等等。(4)描写与议论、抒情并用。描写雪夜驰马感受后,说“马能给人以勇气,给人以幻想,这也不是笨拙的动物所能有的”。描写群马景观后,议论马的首领不搞“指定”,不靠关系,不凭血缘关系接班,以保证马群不退化,而人却常会忘记这重要之点。描写暴雨雷电下万马奔腾的壮阔图景后,揭示马的品格:“它奔放有力却不让人畏惧,毫无粗暴之相;它优美柔顺却不任人随意欺凌,并不懦弱,我说它是进取精神的象征,是崇高感情的化身,是力与美的巧妙结合恐怕也并不过分。”描写与议论、抒情并用,使马的崇高品性得到生动形象、富有感情而又简练有力合乎理性的表现。 考点链接典型场景描写典型场景描写是一种高妙的文学描写手法,它的特点是使文中的主要人或物处在一种或美或丑、或惊险、或微妙的特定的环境之中,使人物在这种特定的非常环境中显示出他们特有的气质品性或某方面的素质来。

在这方面,鲁迅先生《故乡》中的那段最为著名的典型场景描写可说为这样的说法给了一个最好的注脚:

看,那是一个多么美丽的典型环境,天空是深蓝深蓝的,月亮是金黄且圆圆的,远处是月光下墨色的大海,海边的沙地又平坦又柔软,上面种着一望无际的碧绿的西瓜。在这一处美丽得犹如童话的典型环境中,典型人物小闰土出场了。这是一个多么可爱的少年,他项带银圈,手捏一柄钢叉,他要干些什么呢?这时典型细节出来了,这少年紧紧地捏住钢叉,向一匹猹尽力地刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

要写好场景,要做到以下两点:

(1)点面结合,写好场面。让典型人物处在典型环境中,然后再用典型细节来刻画这个典型人物。

(2)内外呼应,渲染气氛。既要写出场景内人、物的心情、神态表现,又要写出围观人、物的反映,把场景内外交织在一起写,才能更好地烘托环境气氛。 文章第二部分中(尤其是两个奔马场面的描写)都充满了飞动感,充满了生命力,但是实际上全篇都充满了忧郁感,它承载着表面上一切狂放奔突之物,构成了巨大的内在张力。根据文章中所提供的内容说说作者为什么会产生这种深沉的忧郁感?这种“忧郁”是如何安排、隐藏在文章当中的?

提示 (1)“我在一个农场接受‘再教育’,第一次……精神上的压抑却有可能摧毁我的信念。” “在巩乃斯草原度过的那些日子里……心灵寂寞。”

这些文字,虽然是回忆性的追叙,但是仍可让读者真切地感受到在“文革”时期,高压的政治运动使得人与人之间失去了最宝贵的信任,人人自危,动辄得咎。生活在这样的社会,个性被磨灭了,自由被剥夺了,所以会感受到巨大的压抑,从而心情变得忧郁。(2)作者开始时是感到时代性的精神苦闷,他想挣脱羁绊,寻找自由,才偷偷到冬夜旷野上纵马狂奔的。他在奔马时放浪形骸,得到了暂时的表面的欢乐,但是心却还在为生活留泪。他喜欢“观察马群”是因为痛苦无奈,想从马身上尝到自由的滋味。作者自己身上隐隐沉痛与群马的奔放相连,使得文章风格压抑又总是反弹为放纵 ,放纵中又隐藏着忧郁,最后这两者的突破口是暴风雨之夜马群聚集狂奔。在这里作者的忧郁终于爆发为力量,写实与象征融为一体。但是在马群消失、暴雨停歇后,他的宣泄又重归于痛苦。所以说全文都笼罩着“忧郁”。

文中的忧郁已经拥有了一种美感,因为忧郁之情与精神麻木是相对应的。作者虽然生活在压抑、痛苦的时代,但是作者还是保持了个性,还是自觉地在思想上与庸俗的社会作斗争。 作者在对马的描写和赞美中寄托了怎样的人生理想?你从中获得了什么教益?提示 作者对于牛的安贫知命不满,对骆驼的丑陋畸形厌恶,对难当大用的毛驴感到可笑,因为它们都反映了生命对强者的屈服,是俘虏,是仆役。而马则以其不受羁绊呈现了全部的魅力。当作者由于宣泄精神压抑而纵马狂奔时:“在颠簸的马背上感受自由的亲切和驾驭自己命运的能力,是何等的痛快舒畅啊!”当作者有幸目睹万马奔腾的场面时,他为这世间罕见的奇景而震慑。1.文本审美

(1)情感浓烈饱满。

无论是描写、抒情还是议论,都满蕴着作者的爱马之心,对马的情有独钟。情感渗透在对马的优美外形的描写上,更渗透在对马的精神、品格的描写中,尤其是人马感应的描写,感彩极浓。

(2)意境阔大雄壮。

天苍苍野茫茫的巩乃斯大草原的背景,健壮优美的巩乃斯名马,无论是雪夜驰马,还是夏天牧场上马群游移,都具有阔大雄壮的特色,尤其是暴雨电闪雷鸣中万马奔腾,则是这一艺术特点的极致。

(3)将思想的表现与感性的叙述、描写结合起来,形成特有的清澈而又深邃的风格。

文中,“马”作为核心形象引起了他对世界的思考,通过马联想到人生不朽的壮美和潜藏在其深层的忧郁,联想到流淌于民族精神中的英雄豪气与进取精神——现实与想象、情感与理性交织在一起,呈现出崇高深邃的气韵。不过,这种理性颇强的写作之所以能够达致崇高的风格,与其浸透了生命体验的感性的叙述、描写是分不开的。

(4)结构严谨。

文章以“对不爱马的人有一点偏见”起始,将马和其它动物作比,接着描述了巩乃斯马的三幅壮丽图景,然后展开联想,揭示和赞美马的品性,最后回到自己的“偏见”作结,照应开头,首尾呼应。

2.写作迁移

【角度】 典型场景描写

题目:请选择一个典型场景,对人或事物进行描写,要求刻画出其特征, 300 字左右。【示例】 大厅里的灯光刚刚转暗,音乐乍起,昏暗中可以看到这里几乎座无虚席。韩丁跟在王主任和老林的屁股后面,正低头找座,T型台上突然亮起一束强光。一位头顶梳着高高的扇形发式的少女,金裹银束,梦幻般地出现在T型台的天幕下。她踩着音乐,迎着光束,向突然静下来的观众,向几百双尺度的眼睛,款款走来。韩丁在那一刹那全身僵直,每一根神经都被台上迎面而来的少女牵住,他敢说这是他一生中经历的最心动的时刻。和一般模特相比,那女孩的身材略显娇小,但那张眉目如画的面孔,却有着令人不敢相信的美艳。在强光的照射下,少女脸色苍白,眉宇间顾盼生姿,进退中的一动一静不疾不徐,目光中的一丝冷漠若隐若现,看得韩丁目不暇接,颇有灵魂出窍的感觉。

韩丁想,但愿她就是罗保春董事长的那位千金。

——海岩《拿什么拯救你,我的爱人》

【漫漫古典情】

气蒸云梦泽,波撼岳阳城

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂约者,徒有羡鱼情。

——唐·孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

唐玄宗开元21(733)年,孟浩然西游长安,写了这首诗赠给当时在相位的张九龄,想得到张的赏识和录用。作为干谒诗,最重要的是得体,称颂对方要有分寸,不失身份;措辞要不卑不亢,不露寒乞相。这首诗委婉含蓄,不落俗套,艺术上自有特色。

在写景上,诗人抓住洞庭湖水势大的季节,用“八月”来点明,用“湖水平”说明水势的浩大,开头朴实而有力。第二句奇峰突起,概括出洞庭湖的气魄。洞庭湖的浩渺,不同一般的水天相接,是湖上的水汽把天空都包含进去了。如此还不够,水汽的蒸腾把江南江北的云梦泽都笼罩了。如此气势,再加上“波撼岳阳城”的声势,四句把洞庭湖的特点写足了。

在抒怀方面,明明是求人引荐,却没有一句求荐的话,而是结合洞庭湖的描写,用“欲济无舟楫 ”来暗示,并说自己不出来做事对不起这个时代。对方原是宰相,“舟楫”这个典用得极为得体。

青鬃烈马

姜泽华

那年,部队送我们生产队一匹军马。那马牙口虽老,却体形高大,浑身铁青,颈上的鬃毛有一尺多长。听老人们讲那叫青鬃马。

青鬃马的性子很烈。被牵进牲口棚的第一天,就咬伤了那头企图骚扰它的黑叫驴。心疼黑叫驴的饲养员上前拉“偏架”,被它一蹄子尥出老远。为此青鬃马没少受饲养员的报复,头部常有被马勺磕出的累累伤痕。

青鬃马力气虽大,却不会犁地,它快捷的步幅总是令那些和它同驾的牲口跟不上趟;要它独拉一架犁,它又顶不了一个工日。对它一动鞭子,它就狂跳不已。没人能够驾驭得了它。

因此青鬃马经常被拴到树上挨鞭子,特别是生产队长的鞭子。队长使得一手儿好鞭子,鞭头硬,打得准。他运足了劲儿,能把马耳朵一鞭打裂。

青鬃马开始变得郁郁寡欢,无精打采。他经常趴在粪水坑里,把自己弄得浑身污秽,落魄不堪,就像那年代的“地富反坏右”。

“把它牵出去遛遛吧!实在不行,就……”就怎么样队长没说。因为那年月随便杀牲口可不是小事情,那可是“生产资料”啊!

时近中午,饲养员牵着青鬃马回来了。青鬃马身上的泥粪已被洗刷干净,虽瘦骨嶙峋,却显得精神抖擞。饲养员有掩饰不住的喜悦:队长,这是匹好马哩!骑上它,跑得飞快,还特别稳当!

真的?生产队长在青海当过兵,也能骑马。他从饲养员手中接过缰绳,一翻身跨上马背。稍一抖缰绳,青鬃马猛地蹿了出去。

野外的空阔辽远刺激了青鬃马已近僵硬的神经和蛰伏的野性。它扬起鬃毛,收腰扎背,四蹄翻飞,跨阡度陌,跃丘越壑,尽情地奔驰在自由的风里。

队长满面红光,惬意地从马背跃下,把缰绳往饲养员手里一扔:妈的,好马不犁地哩!找上几个人,杀杀它的野性,绝对是匹好牲口!

这次,青鬃马被拴在那棵枯槐树上就显得很隆重。树周围站满了成圈的看客,圈内是轮番抽打的七八个鞭手。在鞭梢儿的呼啸里,青鬃马悲声长鸣,鬃毛纷飞,鲜血直流。

正当鞭手们打累了,队长吩咐把马解开,又要满有把握地收获一头驯服的牲畜时,突然一声惊天的长啸,青鬃马猛地挣断缰绳,后蹄一蹬前蹄一扬,竟跃上了近三米高的枯树!在落上树杈的瞬间,两条插入树枝的前腿骤然折断,白森森的骨茬子都迸出皮外!

青鬃马发出最后一声长长的哀鸣!

那天队里每家都分到了一块马肉。我记得妈妈用马肉包了饺子,却不太好吃。因为那肉馅不但粗糙不香,而且还有股辛酸的味儿。

我至今还保留着我捡到的那匹青鬃马的一片马蹄铁,那马蹄铁已磨得很薄很薄。上小学时我曾用它当削笔刀削铅笔,很锋利。

古城墙坚不可摧的秘密蜿蜒30多公里的南京明城墙,不仅是现存世界上最长的城墙,也是公认的现今保存最完整、最坚固的城墙之一,600多年栉风沐雨,依然坚不可摧;明城墙坚如磐石的秘密,就在于其修建过程中严格的质量管理——南京明城墙所用的砖块,都是长江中下游附近的府(州)、县烧制的。今天,细心的游客还可以在一些城砖上发现斑驳的铭文,除时间、州府名外还有监造官、烧窑匠、制砖人、提调官(运输官)的名字。

砖上刻人名的用意,用现在的话来说,就是要责任到人。无论是监造官、提调官,还是烧窑匠、制砖人,砖块质量如有问题,都会受到惩罚,谁也逃不掉。据记载,交砖时,检验官会让两名士兵抱砖相击,城砖不脱皮、不破碎,声音清脆,方为合格;如果城砖掉皮、破碎,声音混浊或有裂缝,则为不合格。不合格砖块一旦超过规定数量,则该批城砖即被定为不合格产品,必须重烧。如两度检验不合格,铭文中记录的有关提调官及各个环节的具体责任人就会受到严惩,重者甚至会被砍头。

责任到人的做法,以及严厉的处罚措施,使每一个参与建造城墙的个人和组织,都从心里对质量充满了敬畏。这是南京明城墙质量得以保证的一个重要原因。 修身名句

?己欲立而立人,己欲达而达人。 ——《论语·雍也》

赏读:孔子(在回答弟子子贡关于仁的问题时)说:“所谓仁,是说自己站得住,也让别人站得住。自己事事行得通,也让别人事事行得通。”

?举一隅不以三隅反,则不复也。 ——《论语·述而》

赏读:孔子说:“(教导弟子时)如果教给他东方,他却不能由此推知西、南、北三方,便不必再教下去了。”

?志于道,据于德,依于仁,游于艺。

——《论语·述而》

赏读:孔子说:“一个人的培养目标在于道,根据在于德,处理人际关系依靠仁,还要游憩于礼、乐、射、御、书、数六艺之中。”

?不义而富且贵,于我如浮云。 ——《论语·述而》

赏读:孔子说:“用不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。”知识卡片1.作家作品

周涛,原名周小涛,1946年3月15日出生,山西潞城县人,当代作家。著有诗集《神山》、《野马群》及散文《巩乃斯的马》、《哈拉沙尔随笔》等。少年随父迁徙新疆。1969 年毕业于新疆大学中文系,现为新疆军区创作室主任。曾获全国诗集奖和全军八一奖,1998年获首届鲁迅文学奖,系新边塞诗的代表人物。代表作有《野马群》《马蹄耕耘的历史》《鹰之击》《一座名叫博格达的峰峦所塑的雕像》等。

2.写作背景

1966-1976年是中国历史上一段特别悲惨的日子,因为发生了文化大革命运动。在“文革”时期,当时社会政治气氛压抑,人人自危,正常的社会生活被严重异化,人们内心压抑而痛苦。当时大批知识青年上山下乡,到农村、边疆、农场去生活、劳动,而1970年,作者周涛也来到巩乃斯草原一个农场接受“再教育”。“文革”间上山下乡的知青共1 600多万人,一代人的青春被集体荒废。作者身在此列。他是在“文革”期间政治气候极端险恶时,在伊犁巩乃斯大草原的农场里,体验到巩乃斯马的品格的。马给作者以勇气和幻想,从马的世界里作者找到了奔驰的诗韵,感受到生活不朽的壮美。

巩乃斯蒙语的意思是“太阳坡”,与香格里拉一样,散发着一种神秘的气息,牵引着读者的思绪,渲染着不同寻常的地域色彩。

3.审美视窗

青春有悔抑或无悔——知青下乡运动

1968年,毛泽东向全国人民发出了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育”的号召。从此,全国掀起了知识青年上山下乡运动的热潮。四十多年过去,再回首,那是一段无论何时都不会被忘记的岁月。 “有悔”和“无悔”,成为知青群体中对那一段特殊经历的分歧意见。“有悔”者,痛感时代对整整一代人的深重折磨,后悔自己做出的牺牲和命运的不公;“无悔”者,深感知青经历使自己磨练了意志、加速了成长,更以一种无法替代的方式,深切了解了自己安身立命的国家,从而奠定了整整一代人心智和意志的成熟。

面对现实,前者发出呐喊和谴责,有些人直接延伸出现实诉求;后者选择与接受现实并与之和解,其中很多人积极反哺当年插队所在地。预习作业

答案 (1)①jī ②zī ③tuó ④hū ⑤jiù ⑥zōng

⑦pìn ⑧qióng ⑨zhān ⑩chuàng ?yì ?yǒng

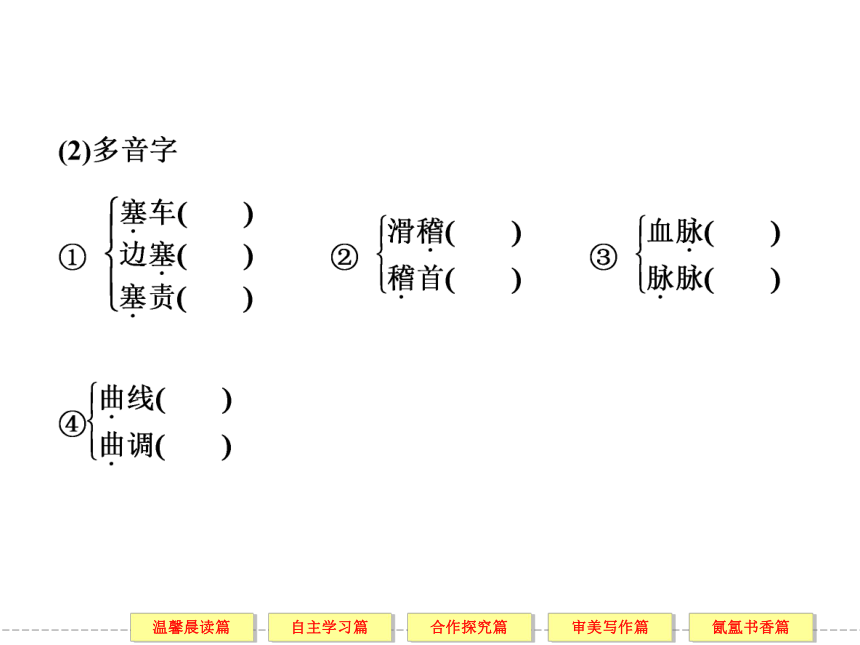

(2) ① sāi sài sè ②jī qǐ ③mài mò ④qū qǔ答案 (1)嘶鸣 厮打 (2)蓦然 夜幕 (3)云霄 宵夜 (4)喧闹 寒暄

3.近义辨析

(1)给予·赋予 “给予”可用于上对下,也可以是平级之间的,可用于比较抽象的事物,也可用于具体的、一般的事物。“赋予”一般是上对下,用于比较抽象的、重大的事情。“给予”可带名词性宾语,也常带动词性宾语。“赋予”只带名词性宾语。

例句:①企业家被________了更多的社会责任,企业的使命是为改善社会作出贡献。②虽然在特奥赛场上拼搏的是运动员,但是中国移动上海公司关注特奥、服务特奥的精神也________了人们更多感动。

(2)苍凉·苍劲 苍凉:凄凉。苍劲: ①(树木)苍老挺拔; ②(书法绘画)老练而雄健有力。

例句: ①快乐男生陈楚生的歌声忧郁而________,有一种被压抑的悸动,从这个平凡的小伙子口中唱出,一下子就打动了评委老师的心。 ②“迎奥运书画大赛”作品或清秀雅致或________沉稳,让人无法相信它们都出自白发苍苍的老人。

答案 (1)①赋予 ②给予 (2)①苍凉 ②苍劲4.词语解释

(1) 安贫知命:___________________________________

(2) 无与伦比:___________________________________

(3) 淋漓尽致:___________________________________

(4) 我行我素: ___________________________________

(5) 南柯一梦:____________________________________

(6) 海市蜃楼:____________________________________

答案

(1) 安于贫穷的生活,知晓自己的命运。

(2) 没有能比得上的(多含褒义)。

(3) 形容文章或谈话详尽透彻,也指暴露得很彻底。

(4) 不管别人怎么说,我还是照我本来的一套去做。

(5) 泛指一场梦,或比喻一场空欢喜。

(6) 比喻虚幻的事物。结构图示主旨归纳本文揭示了马作为人类朋友的特殊品格和艺术价值以及给作者的深刻启迪,赞扬了勇敢、自由、进取的精神和崇高友爱的感情,寄托了自己对不受羁绊的充满活力的生命境界的追求。重点突破 按照“比较引出——描写抒情——联想议论”的思路,把文章分为三个部分,并概括各部分主要内容。 提示 作者喜欢马,却并未直说,而是从“不爱马的人”谈起,这样写有什么好处?提示 这是采用了侧面衬托的表现手法。作者评价“不爱马的人”是“生气不足”、“对美的感觉迟钝”,通过这些,恰恰体现出作者对马的“情有独钟”。 文章借助对马的形象的描绘,表达了一种对不受羁绊的生命力与进取精神的向往与渴求。作品通过哪些方法揭示了马的特殊品格?提示 (1)比较。将马与牛、骆驼和驴子等动物进行比较,从形象、品性和与人类的关系等方面,揭示马与众不同的特点:它在广阔的草原上“是茫茫天地之间的一种尤物”,虽然接受了文明的洗礼,却仍然保持了自由的生命力,与人类是朋友而非奴隶,兼得文明与自然之长:“它奔放有力却不让人畏惧,毫无凶暴之相;它优美柔顺却不让人随意欺凌,并不懦弱”,故而认为“它是进取精神的象征,是崇高的化身,是力与美的巧妙结合”。很显然,马的形象寄托了作者自己对不受羁绊的自由的生命境界的追求。(2)以浓彩重墨详细描绘了两个场面、一个特写,写出了巩乃斯的“魂”,写出了马的“神”,写出了作者的精神寄托。

两幅奔腾驰骋的马的图画:一幅是巩乃斯大草原雪夜驰马图。马的狂奔与人的情感的宣泄合拍,生命的强力冲动抗拒着阴暗低沉的气候,在压抑的环境中使人重温到自由的快乐。一幅是暴雨雷电下万马奔腾的壮阔图景,作者用诗的语言描绘了这世间罕见的奇景,这古战场的再现,这交响乐伴奏下的复活的雕塑群和油画长卷。这是描写巩乃斯马的主体部分。在这个场景中,作者进一步展示了这种生命力的冲动达到极致时酒神式的狂乱奋发的境界,生命的潮流在自然的鞭策下纵横驰骋。一个特写:浓彩重墨详细描绘了两幅奔腾驰骋的马的图画,作者又在中间插入了对种公马的特写,借助对马的社会结构的肯定,表现了作者对现实社会的担忧。在那个人与人互相警惕、人人自危、动辄得咎的动荡年代,特写种马,将马群与人群比较,使作者得到启发:更强调作者对自由生命的追求。

(3)展开联想,揭示马与人类的艺术和历史生活的密切联系:托尔斯泰的爱马和坚信“这匹马能思考并且是有感情的”,马常和历史上的伟大人物和民族英雄一起被铸成铜像,成吉思汗的铁骑,中国名马的历史及其和民族历史的紧密相连,等等。(4)描写与议论、抒情并用。描写雪夜驰马感受后,说“马能给人以勇气,给人以幻想,这也不是笨拙的动物所能有的”。描写群马景观后,议论马的首领不搞“指定”,不靠关系,不凭血缘关系接班,以保证马群不退化,而人却常会忘记这重要之点。描写暴雨雷电下万马奔腾的壮阔图景后,揭示马的品格:“它奔放有力却不让人畏惧,毫无粗暴之相;它优美柔顺却不任人随意欺凌,并不懦弱,我说它是进取精神的象征,是崇高感情的化身,是力与美的巧妙结合恐怕也并不过分。”描写与议论、抒情并用,使马的崇高品性得到生动形象、富有感情而又简练有力合乎理性的表现。 考点链接典型场景描写典型场景描写是一种高妙的文学描写手法,它的特点是使文中的主要人或物处在一种或美或丑、或惊险、或微妙的特定的环境之中,使人物在这种特定的非常环境中显示出他们特有的气质品性或某方面的素质来。

在这方面,鲁迅先生《故乡》中的那段最为著名的典型场景描写可说为这样的说法给了一个最好的注脚:

看,那是一个多么美丽的典型环境,天空是深蓝深蓝的,月亮是金黄且圆圆的,远处是月光下墨色的大海,海边的沙地又平坦又柔软,上面种着一望无际的碧绿的西瓜。在这一处美丽得犹如童话的典型环境中,典型人物小闰土出场了。这是一个多么可爱的少年,他项带银圈,手捏一柄钢叉,他要干些什么呢?这时典型细节出来了,这少年紧紧地捏住钢叉,向一匹猹尽力地刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

要写好场景,要做到以下两点:

(1)点面结合,写好场面。让典型人物处在典型环境中,然后再用典型细节来刻画这个典型人物。

(2)内外呼应,渲染气氛。既要写出场景内人、物的心情、神态表现,又要写出围观人、物的反映,把场景内外交织在一起写,才能更好地烘托环境气氛。 文章第二部分中(尤其是两个奔马场面的描写)都充满了飞动感,充满了生命力,但是实际上全篇都充满了忧郁感,它承载着表面上一切狂放奔突之物,构成了巨大的内在张力。根据文章中所提供的内容说说作者为什么会产生这种深沉的忧郁感?这种“忧郁”是如何安排、隐藏在文章当中的?

提示 (1)“我在一个农场接受‘再教育’,第一次……精神上的压抑却有可能摧毁我的信念。” “在巩乃斯草原度过的那些日子里……心灵寂寞。”

这些文字,虽然是回忆性的追叙,但是仍可让读者真切地感受到在“文革”时期,高压的政治运动使得人与人之间失去了最宝贵的信任,人人自危,动辄得咎。生活在这样的社会,个性被磨灭了,自由被剥夺了,所以会感受到巨大的压抑,从而心情变得忧郁。(2)作者开始时是感到时代性的精神苦闷,他想挣脱羁绊,寻找自由,才偷偷到冬夜旷野上纵马狂奔的。他在奔马时放浪形骸,得到了暂时的表面的欢乐,但是心却还在为生活留泪。他喜欢“观察马群”是因为痛苦无奈,想从马身上尝到自由的滋味。作者自己身上隐隐沉痛与群马的奔放相连,使得文章风格压抑又总是反弹为放纵 ,放纵中又隐藏着忧郁,最后这两者的突破口是暴风雨之夜马群聚集狂奔。在这里作者的忧郁终于爆发为力量,写实与象征融为一体。但是在马群消失、暴雨停歇后,他的宣泄又重归于痛苦。所以说全文都笼罩着“忧郁”。

文中的忧郁已经拥有了一种美感,因为忧郁之情与精神麻木是相对应的。作者虽然生活在压抑、痛苦的时代,但是作者还是保持了个性,还是自觉地在思想上与庸俗的社会作斗争。 作者在对马的描写和赞美中寄托了怎样的人生理想?你从中获得了什么教益?提示 作者对于牛的安贫知命不满,对骆驼的丑陋畸形厌恶,对难当大用的毛驴感到可笑,因为它们都反映了生命对强者的屈服,是俘虏,是仆役。而马则以其不受羁绊呈现了全部的魅力。当作者由于宣泄精神压抑而纵马狂奔时:“在颠簸的马背上感受自由的亲切和驾驭自己命运的能力,是何等的痛快舒畅啊!”当作者有幸目睹万马奔腾的场面时,他为这世间罕见的奇景而震慑。1.文本审美

(1)情感浓烈饱满。

无论是描写、抒情还是议论,都满蕴着作者的爱马之心,对马的情有独钟。情感渗透在对马的优美外形的描写上,更渗透在对马的精神、品格的描写中,尤其是人马感应的描写,感彩极浓。

(2)意境阔大雄壮。

天苍苍野茫茫的巩乃斯大草原的背景,健壮优美的巩乃斯名马,无论是雪夜驰马,还是夏天牧场上马群游移,都具有阔大雄壮的特色,尤其是暴雨电闪雷鸣中万马奔腾,则是这一艺术特点的极致。

(3)将思想的表现与感性的叙述、描写结合起来,形成特有的清澈而又深邃的风格。

文中,“马”作为核心形象引起了他对世界的思考,通过马联想到人生不朽的壮美和潜藏在其深层的忧郁,联想到流淌于民族精神中的英雄豪气与进取精神——现实与想象、情感与理性交织在一起,呈现出崇高深邃的气韵。不过,这种理性颇强的写作之所以能够达致崇高的风格,与其浸透了生命体验的感性的叙述、描写是分不开的。

(4)结构严谨。

文章以“对不爱马的人有一点偏见”起始,将马和其它动物作比,接着描述了巩乃斯马的三幅壮丽图景,然后展开联想,揭示和赞美马的品性,最后回到自己的“偏见”作结,照应开头,首尾呼应。

2.写作迁移

【角度】 典型场景描写

题目:请选择一个典型场景,对人或事物进行描写,要求刻画出其特征, 300 字左右。【示例】 大厅里的灯光刚刚转暗,音乐乍起,昏暗中可以看到这里几乎座无虚席。韩丁跟在王主任和老林的屁股后面,正低头找座,T型台上突然亮起一束强光。一位头顶梳着高高的扇形发式的少女,金裹银束,梦幻般地出现在T型台的天幕下。她踩着音乐,迎着光束,向突然静下来的观众,向几百双尺度的眼睛,款款走来。韩丁在那一刹那全身僵直,每一根神经都被台上迎面而来的少女牵住,他敢说这是他一生中经历的最心动的时刻。和一般模特相比,那女孩的身材略显娇小,但那张眉目如画的面孔,却有着令人不敢相信的美艳。在强光的照射下,少女脸色苍白,眉宇间顾盼生姿,进退中的一动一静不疾不徐,目光中的一丝冷漠若隐若现,看得韩丁目不暇接,颇有灵魂出窍的感觉。

韩丁想,但愿她就是罗保春董事长的那位千金。

——海岩《拿什么拯救你,我的爱人》

【漫漫古典情】

气蒸云梦泽,波撼岳阳城

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂约者,徒有羡鱼情。

——唐·孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

唐玄宗开元21(733)年,孟浩然西游长安,写了这首诗赠给当时在相位的张九龄,想得到张的赏识和录用。作为干谒诗,最重要的是得体,称颂对方要有分寸,不失身份;措辞要不卑不亢,不露寒乞相。这首诗委婉含蓄,不落俗套,艺术上自有特色。

在写景上,诗人抓住洞庭湖水势大的季节,用“八月”来点明,用“湖水平”说明水势的浩大,开头朴实而有力。第二句奇峰突起,概括出洞庭湖的气魄。洞庭湖的浩渺,不同一般的水天相接,是湖上的水汽把天空都包含进去了。如此还不够,水汽的蒸腾把江南江北的云梦泽都笼罩了。如此气势,再加上“波撼岳阳城”的声势,四句把洞庭湖的特点写足了。

在抒怀方面,明明是求人引荐,却没有一句求荐的话,而是结合洞庭湖的描写,用“欲济无舟楫 ”来暗示,并说自己不出来做事对不起这个时代。对方原是宰相,“舟楫”这个典用得极为得体。

青鬃烈马

姜泽华

那年,部队送我们生产队一匹军马。那马牙口虽老,却体形高大,浑身铁青,颈上的鬃毛有一尺多长。听老人们讲那叫青鬃马。

青鬃马的性子很烈。被牵进牲口棚的第一天,就咬伤了那头企图骚扰它的黑叫驴。心疼黑叫驴的饲养员上前拉“偏架”,被它一蹄子尥出老远。为此青鬃马没少受饲养员的报复,头部常有被马勺磕出的累累伤痕。

青鬃马力气虽大,却不会犁地,它快捷的步幅总是令那些和它同驾的牲口跟不上趟;要它独拉一架犁,它又顶不了一个工日。对它一动鞭子,它就狂跳不已。没人能够驾驭得了它。

因此青鬃马经常被拴到树上挨鞭子,特别是生产队长的鞭子。队长使得一手儿好鞭子,鞭头硬,打得准。他运足了劲儿,能把马耳朵一鞭打裂。

青鬃马开始变得郁郁寡欢,无精打采。他经常趴在粪水坑里,把自己弄得浑身污秽,落魄不堪,就像那年代的“地富反坏右”。

“把它牵出去遛遛吧!实在不行,就……”就怎么样队长没说。因为那年月随便杀牲口可不是小事情,那可是“生产资料”啊!

时近中午,饲养员牵着青鬃马回来了。青鬃马身上的泥粪已被洗刷干净,虽瘦骨嶙峋,却显得精神抖擞。饲养员有掩饰不住的喜悦:队长,这是匹好马哩!骑上它,跑得飞快,还特别稳当!

真的?生产队长在青海当过兵,也能骑马。他从饲养员手中接过缰绳,一翻身跨上马背。稍一抖缰绳,青鬃马猛地蹿了出去。

野外的空阔辽远刺激了青鬃马已近僵硬的神经和蛰伏的野性。它扬起鬃毛,收腰扎背,四蹄翻飞,跨阡度陌,跃丘越壑,尽情地奔驰在自由的风里。

队长满面红光,惬意地从马背跃下,把缰绳往饲养员手里一扔:妈的,好马不犁地哩!找上几个人,杀杀它的野性,绝对是匹好牲口!

这次,青鬃马被拴在那棵枯槐树上就显得很隆重。树周围站满了成圈的看客,圈内是轮番抽打的七八个鞭手。在鞭梢儿的呼啸里,青鬃马悲声长鸣,鬃毛纷飞,鲜血直流。

正当鞭手们打累了,队长吩咐把马解开,又要满有把握地收获一头驯服的牲畜时,突然一声惊天的长啸,青鬃马猛地挣断缰绳,后蹄一蹬前蹄一扬,竟跃上了近三米高的枯树!在落上树杈的瞬间,两条插入树枝的前腿骤然折断,白森森的骨茬子都迸出皮外!

青鬃马发出最后一声长长的哀鸣!

那天队里每家都分到了一块马肉。我记得妈妈用马肉包了饺子,却不太好吃。因为那肉馅不但粗糙不香,而且还有股辛酸的味儿。

我至今还保留着我捡到的那匹青鬃马的一片马蹄铁,那马蹄铁已磨得很薄很薄。上小学时我曾用它当削笔刀削铅笔,很锋利。

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首