第11章 三角形单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第11章 三角形单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 624.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 14:04:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

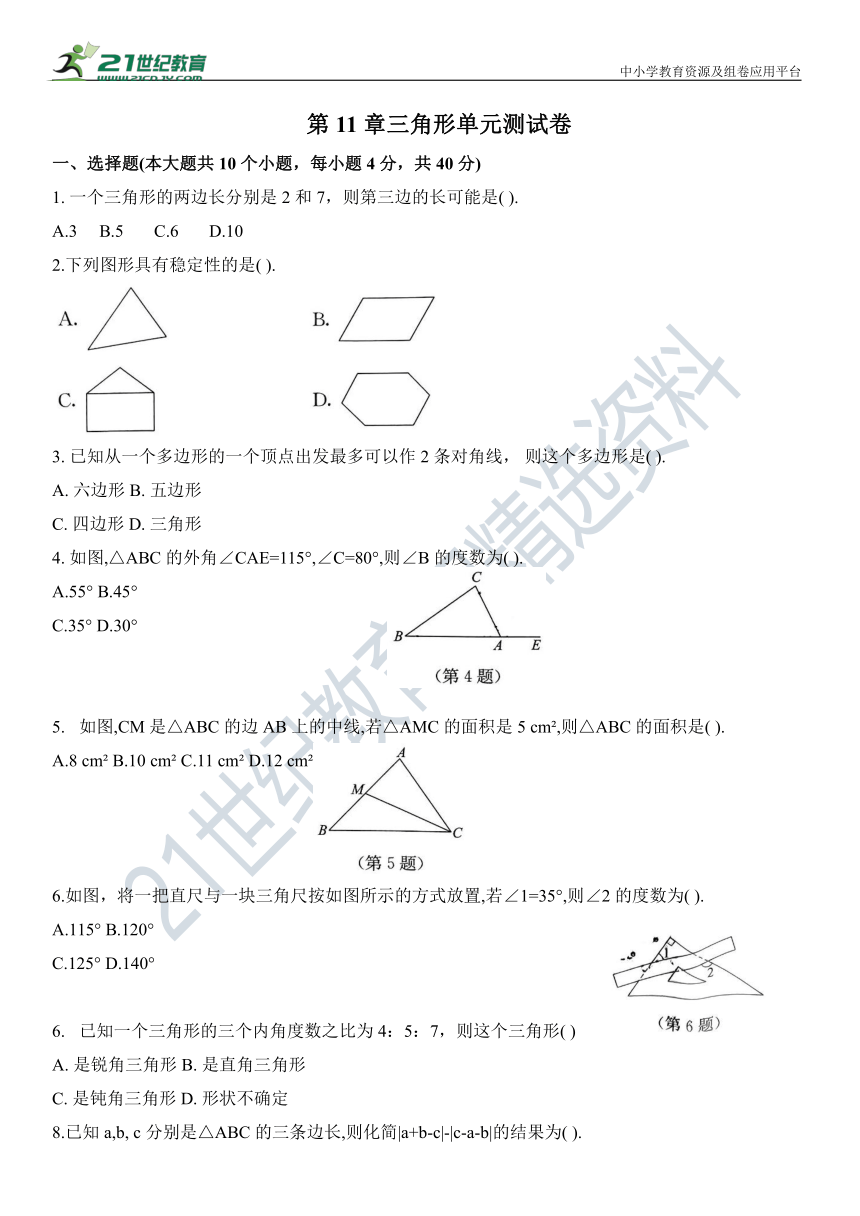

第11章三角形单元测试卷

一、选择题(本大题共 10个小题,每小题4分,共 40分)

1. 一个三角形的两边长分别是 2 和 7,则第三边的长可能是( ).

A.3 B.5 C.6 D.10

2.下列图形具有稳定性的是( ).

3. 已知从一个多边形的一个顶点出发最多可以作2条对角线, 则这个多边形是( ).

A. 六边形 B. 五边形

C. 四边形 D. 三角形

4. 如图,△ABC 的外角∠CAE=115°,∠C=80°,则∠B 的度数为( ).

A.55° B.45°

C.35° D.30°

如图,CM 是△ABC 的边AB上的中线,若△AMC 的面积是 5 cm ,则△ABC 的面积是( ).

A.8 cm B.10 cm C.11 cm D.12 cm

6.如图,将一把直尺与一块三角尺按如图所示的方式放置,若∠1=35°,则∠2的度数为( ).

A.115° B.120°

C.125° D.140°

已知一个三角形的三个内角度数之比为4:5:7,则这个三角形( )

A. 是锐角三角形 B. 是直角三角形

C. 是钝角三角形 D. 形状不确定

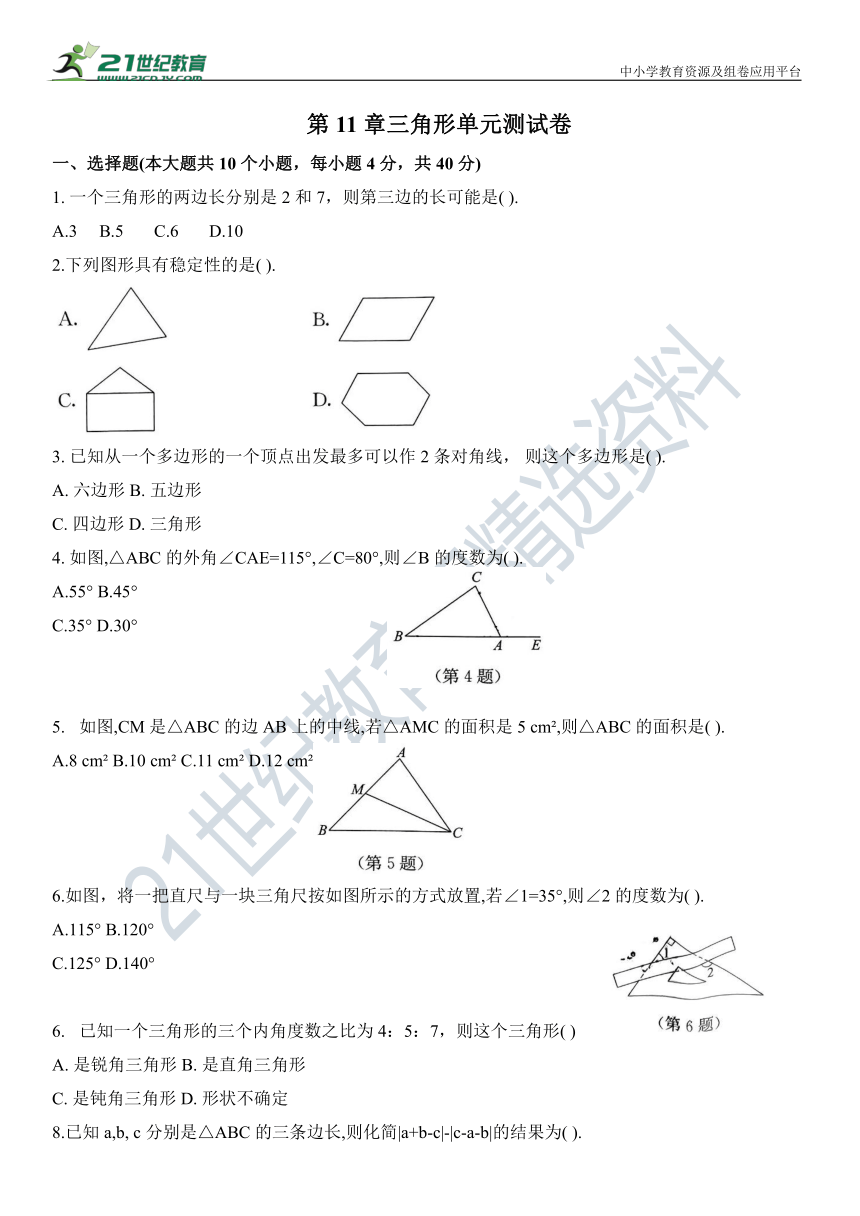

8.已知 a,b, c分别是△ABC 的三条边长,则化简|a+b-c|-|c-a-b|的结果为( ).

A.2a+2b-2a B.2a+2b

C.2c D.0

9.如图,AB 和CD 相交于点O,∠A=∠C,则下列结论不一定正确的是( ).

A.∠B=∠D

B.∠1=∠A+∠D

C.∠2>∠D

D.∠C=∠D

10. 如图,已知第①个图形中有1个三角形,第②个图形中有3个三角形,第③个图形中有6个三角形……按此变化规律,则第⑥个图形中三角形的个数是( ).

A.10 B.15

C.21 D.28

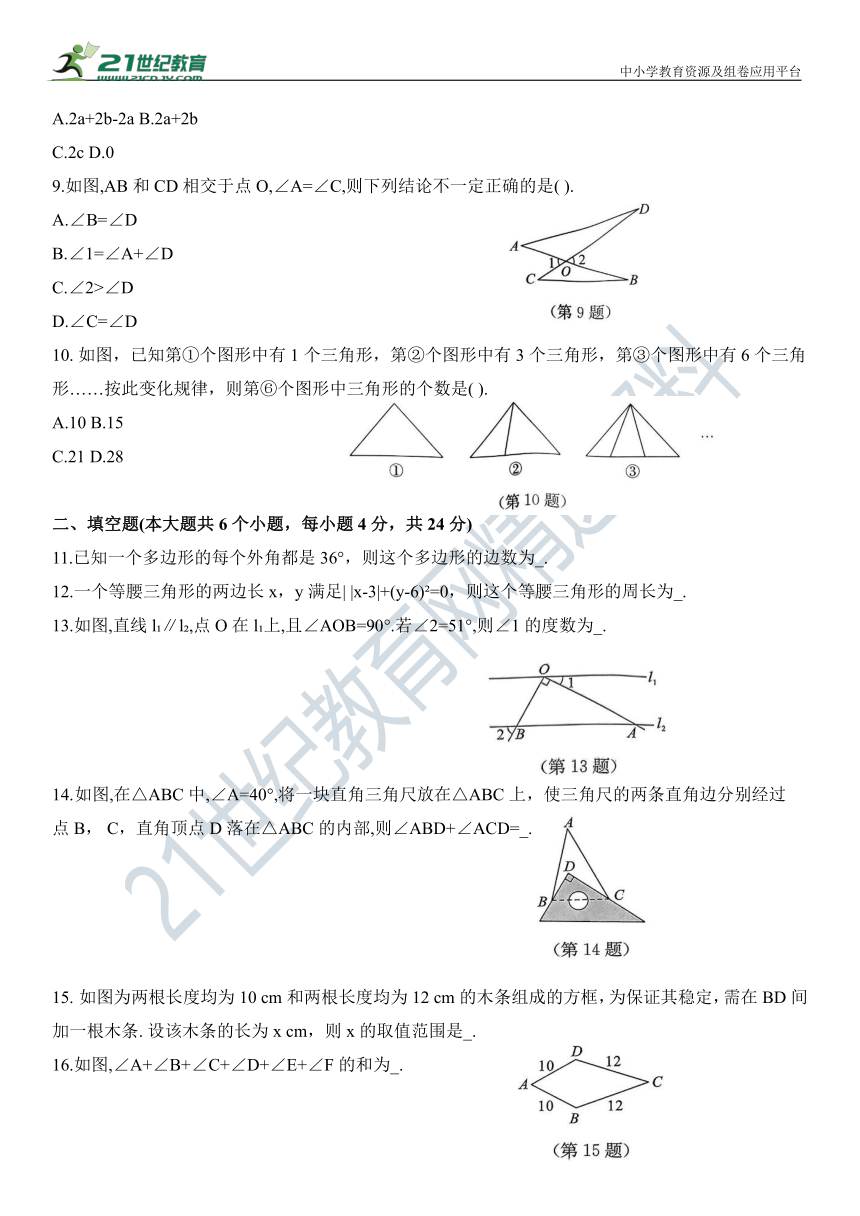

二、填空题(本大题共6个小题,每小题4分,共24分)

11.已知一个多边形的每个外角都是 36°,则这个多边形的边数为_.

12.一个等腰三角形的两边长x,y满足| |x-3|+(y-6) =0,则这个等腰三角形的周长为_.

13.如图,直线l ∥l ,点O在l 上,且∠AOB=90°.若∠2=51°,则∠1的度数为_.

如图,在△ABC中,∠A=40°,将一块直角三角尺放在△ABC上,使三角尺的两条直角边分别经过点 B, C,直角顶点 D落在△ABC的内部,则∠ABD+∠ACD=_.

如图为两根长度均为 10 cm 和两根长度均为 12 cm的木条组成的方框,为保证其稳定,需在 BD 间加一根木条. 设该木条的长为x cm,则x的取值范围是_.

16.如图,∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F 的和为_.

三、解答题(本大题共4个小题,共36分)

17.(6分)一个多边形的内角和比外角和的 4倍多 180°,求这个多边形的边数及内角和度数.

18. (10分)如图, AD 是△ABC 的角平分线,∠B=50°, ∠ACB=80°,点 E 在边 BC 的延长线上,EG⊥AD 于点 F,交边AB 于点G,求∠AGE 的度数.

19.(10分)在四边形ABCD中,已知∠A =140°,∠D =80°.

(1) 如图①,若∠B=∠C,求∠C 的度数;

(2)如图②,若∠ABC 的平分线 BE 交边 DC 于点E,且BE∥AD,求∠C的度数.

20. (10分)(1)如图①,已知△ABC 为直角三角形,∠A =90°,若沿图中虚线剪去∠A,则∠1+∠2=_;

(2)如图②,在△ABC 中,∠A=40°,剪去∠A 后变成四边形,则∠1+∠2=_;

(3)根据(1)与(2)的求解过程,请你归纳猜想∠1+∠2与∠A 的关系是_;

(4)如图③,将△ABC 沿 EF 折叠,使点 A 落在点 P 处,试探究∠1+∠2与∠A 的关系并说明理由.

参考答案

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. C 7. A 8. D 9. D 10. C 11.10 12.15 13.39° 14.50° 15.017. 这个多边形的边数是 11,内角和度数是 1620°.

18.∵∠B=50°,∠ACB=80°,

∴∠BAC=180°-∠B-∠ACB=180°-50°-80°=50°.

∵AD 是△ABC的角平分线,

∴∠BAD=12∠BAC=12×50 =25 .

∵EG⊥AD,

∴∠AFG=90°,

∴∠AGE=180°-∠BAD-∠AFG=180°-25°-90°=65°.

19.(1)∠C=70°. (2)∠C=60°.

20.(1)270°(2)220°(3)∠1+∠2=180°+∠A

(4)∠1+∠2=2∠A,理由如下:

∵△EFP 是由△EFA 折叠得到的,

∴∠AFE=∠PFE,∠AEF=∠PEF,

∴∠1=180°-2∠AFE,∠2=180°-2∠AEF,

∴∠1+∠2=(180°-2∠AFE)+(180°-2∠AEF)=360°-

2(∠AFE+∠AEF).

又∵∠AFE+∠AEF=180°-∠A,

∴∠1+∠2=360°-2(180°-∠A)=2∠A,

即∠1+∠2=2∠A.

第11章三角形单元测试卷

一、选择题(本大题共 10个小题,每小题4分,共 40分)

1. 一个三角形的两边长分别是 2 和 7,则第三边的长可能是( ).

A.3 B.5 C.6 D.10

2.下列图形具有稳定性的是( ).

3. 已知从一个多边形的一个顶点出发最多可以作2条对角线, 则这个多边形是( ).

A. 六边形 B. 五边形

C. 四边形 D. 三角形

4. 如图,△ABC 的外角∠CAE=115°,∠C=80°,则∠B 的度数为( ).

A.55° B.45°

C.35° D.30°

如图,CM 是△ABC 的边AB上的中线,若△AMC 的面积是 5 cm ,则△ABC 的面积是( ).

A.8 cm B.10 cm C.11 cm D.12 cm

6.如图,将一把直尺与一块三角尺按如图所示的方式放置,若∠1=35°,则∠2的度数为( ).

A.115° B.120°

C.125° D.140°

已知一个三角形的三个内角度数之比为4:5:7,则这个三角形( )

A. 是锐角三角形 B. 是直角三角形

C. 是钝角三角形 D. 形状不确定

8.已知 a,b, c分别是△ABC 的三条边长,则化简|a+b-c|-|c-a-b|的结果为( ).

A.2a+2b-2a B.2a+2b

C.2c D.0

9.如图,AB 和CD 相交于点O,∠A=∠C,则下列结论不一定正确的是( ).

A.∠B=∠D

B.∠1=∠A+∠D

C.∠2>∠D

D.∠C=∠D

10. 如图,已知第①个图形中有1个三角形,第②个图形中有3个三角形,第③个图形中有6个三角形……按此变化规律,则第⑥个图形中三角形的个数是( ).

A.10 B.15

C.21 D.28

二、填空题(本大题共6个小题,每小题4分,共24分)

11.已知一个多边形的每个外角都是 36°,则这个多边形的边数为_.

12.一个等腰三角形的两边长x,y满足| |x-3|+(y-6) =0,则这个等腰三角形的周长为_.

13.如图,直线l ∥l ,点O在l 上,且∠AOB=90°.若∠2=51°,则∠1的度数为_.

如图,在△ABC中,∠A=40°,将一块直角三角尺放在△ABC上,使三角尺的两条直角边分别经过点 B, C,直角顶点 D落在△ABC的内部,则∠ABD+∠ACD=_.

如图为两根长度均为 10 cm 和两根长度均为 12 cm的木条组成的方框,为保证其稳定,需在 BD 间加一根木条. 设该木条的长为x cm,则x的取值范围是_.

16.如图,∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F 的和为_.

三、解答题(本大题共4个小题,共36分)

17.(6分)一个多边形的内角和比外角和的 4倍多 180°,求这个多边形的边数及内角和度数.

18. (10分)如图, AD 是△ABC 的角平分线,∠B=50°, ∠ACB=80°,点 E 在边 BC 的延长线上,EG⊥AD 于点 F,交边AB 于点G,求∠AGE 的度数.

19.(10分)在四边形ABCD中,已知∠A =140°,∠D =80°.

(1) 如图①,若∠B=∠C,求∠C 的度数;

(2)如图②,若∠ABC 的平分线 BE 交边 DC 于点E,且BE∥AD,求∠C的度数.

20. (10分)(1)如图①,已知△ABC 为直角三角形,∠A =90°,若沿图中虚线剪去∠A,则∠1+∠2=_;

(2)如图②,在△ABC 中,∠A=40°,剪去∠A 后变成四边形,则∠1+∠2=_;

(3)根据(1)与(2)的求解过程,请你归纳猜想∠1+∠2与∠A 的关系是_;

(4)如图③,将△ABC 沿 EF 折叠,使点 A 落在点 P 处,试探究∠1+∠2与∠A 的关系并说明理由.

参考答案

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. C 7. A 8. D 9. D 10. C 11.10 12.15 13.39° 14.50° 15.0

18.∵∠B=50°,∠ACB=80°,

∴∠BAC=180°-∠B-∠ACB=180°-50°-80°=50°.

∵AD 是△ABC的角平分线,

∴∠BAD=12∠BAC=12×50 =25 .

∵EG⊥AD,

∴∠AFG=90°,

∴∠AGE=180°-∠BAD-∠AFG=180°-25°-90°=65°.

19.(1)∠C=70°. (2)∠C=60°.

20.(1)270°(2)220°(3)∠1+∠2=180°+∠A

(4)∠1+∠2=2∠A,理由如下:

∵△EFP 是由△EFA 折叠得到的,

∴∠AFE=∠PFE,∠AEF=∠PEF,

∴∠1=180°-2∠AFE,∠2=180°-2∠AEF,

∴∠1+∠2=(180°-2∠AFE)+(180°-2∠AEF)=360°-

2(∠AFE+∠AEF).

又∵∠AFE+∠AEF=180°-∠A,

∴∠1+∠2=360°-2(180°-∠A)=2∠A,

即∠1+∠2=2∠A.